標柱を朝日坂を上に向かって(地図では南西方向ですが)行くと、飯塚酒場、さらに内野医院がそのあとにあり、さらに「ビニール工業所」とアパートを越えると、坂はほとんど終わっている場所ですが、この奥に芸術倶楽部があります。

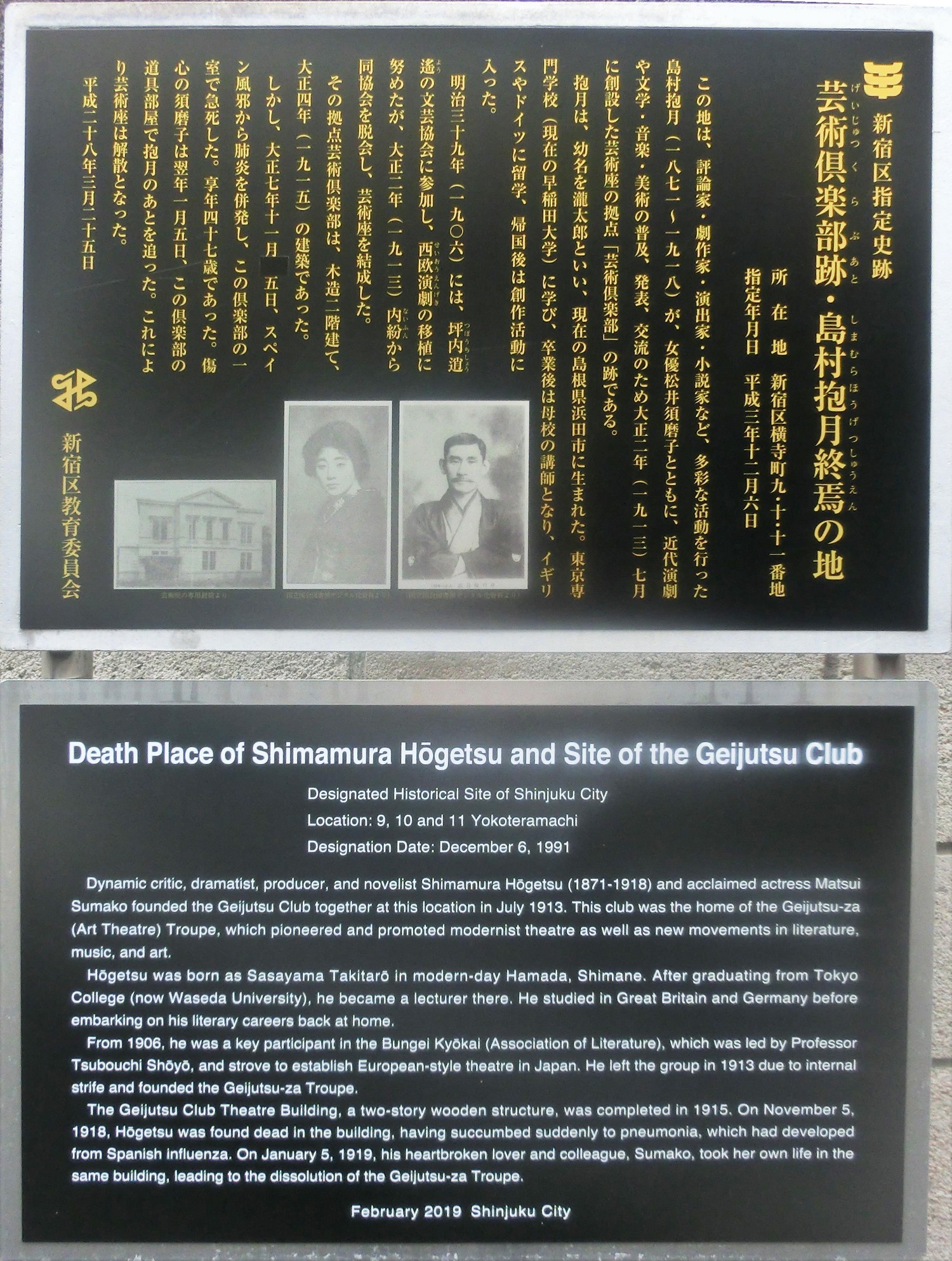

平成28年に架け直した看板。所在地は区の説明では、9・10・11番地ですが、佐渡谷重信氏の『抱月島村滝太郎論』では9番地と書いてあります。歴史博物館に聞いた理由は「そう決めたから」ということ。う~ん。正しくは、9-10番地を買って、一部を9番地に変えたのです。以下に述べました。

スペイン風邪 現在はA型インフルエンザウイルス(H1N1亜型)

これは旧史跡です。

場所はどこ?

では芸術倶楽部はどこにあったのでしょうか。ところが➀ 住所、➁ 方角についてまちまちです。

住所は

▼「横寺町9番地」と書くもの

❍佐渡谷重信氏『抱月島村滝太郎論』明治書院 昭和55年

❍新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』平成9年

❍新宿区横寺町校友会今昔史編集委員会『よこてらまち今昔史』平成12年

▼「横寺町8・9・10番地」と書くもの

❍高橋春人「ここは牛込、神楽坂」第6号『牛込さんぽみち』

▼「横寺町9・10番地」と書くもの

❍昭和53年、新宿区文化財

▼「横寺町9・10・11番地」と書くもの

❍平成3年、新宿区指定史跡

❍籠谷典子『東京10000歩ウォーキング』真珠書院、平成18年

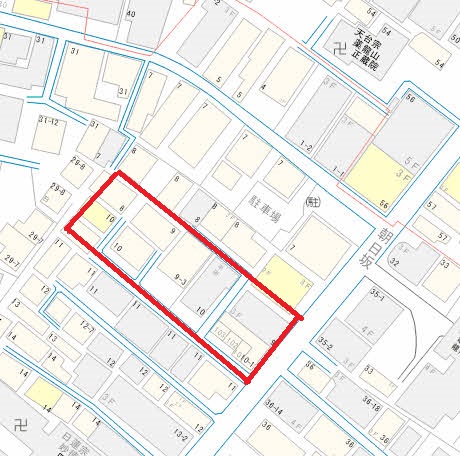

などがあがります。最古の「火災保険特殊地図」(都市製図社、昭和12年)では大正8年(1919年)に芸術倶楽部は改修して、木造3階建ての建物(小林アパート)に変わった後の図で、この図も「小林 9」、つまり小林アパートで9番地だと書いています。

高橋春人「ここは牛込、神楽坂」第6号『牛込さんぽみち』は「芸術倶楽部の建坪は二階建て百八十余坪ある」と当時の「演劇画報」から引用しています。

8、9、10、11番地の広さは198、199、178、180坪です。また東京区分職業土地便覧. 牛込区之部(大正4年)では、8番地の所有者は飯塚八重氏、9、10番地は株式会社東銀行、11番地は安田銀行でした。これから住所は横寺町9番地1筆か、あるいは9、10番地を合わせて2筆なのでしょう。「一般論では、199坪の土地に180坪を建てるのは困難で 、9、10番地にまたがっていた」と地元の人。そうなんでしょうね。芸術倶楽部や、そこに住んだ島村抱月・松井須磨子は当時の資料で「横寺町9」と書かれていますが、土地をまたいだ建物は一方の番地で呼ぶのが普通です。つまり「横寺町9+10」と書かなくても、いいのです。この点では納得できます(下図の都市製図社製「火災保険特殊地図」)。

ただし、新宿区のように、途中から11番地が加わり(昭和53年から平成3年)、公式文書になってしまうのは、あーあ……と思っています。

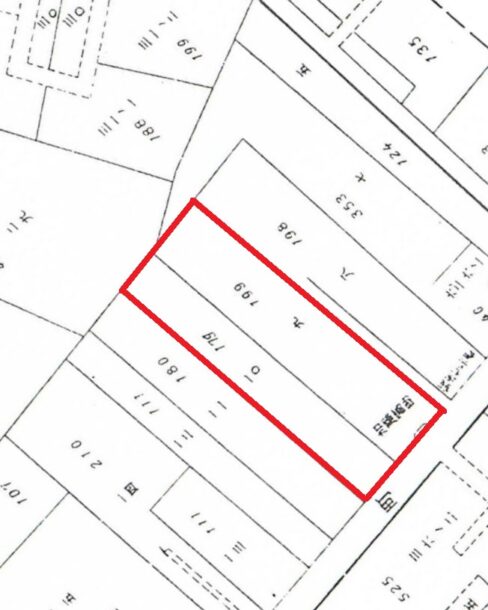

次は芸術倶楽部の方角、つまり向きです。芸術倶楽部の向きは朝日坂の向きと平行(A)か直角(B)です。松本克平氏の『日本新劇史-新劇貧乏物語』(理想社、昭和46年)200頁では長手方向が朝日坂に並行(A)としています。他はすべて長手方向は朝日坂から奥に向かって(B)伸びています。入り口は(B)の黒い四角以外はないでしょう。同様に『日本新劇史』以外の資料はかすべて、朝日坂から一歩奥に入ったところに建物があると記述しています。さらに高橋春人氏は当時の「演劇画報」に「将来、建物前の空地に増築、そこでバーを開く予定」と書いてあります。

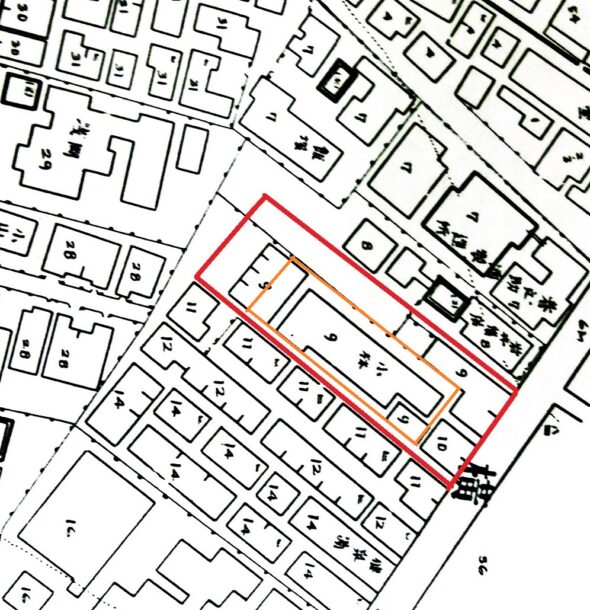

東京市区調査会「地籍台帳・地籍地図 東京」(大正元年)

昭和12年の地図の番地は、大正元年に比べて入り組んでいます。これは9、10番地(かその一部)がまず9番地(芸術倶楽部)になり(上図、橙色は約180坪で芸術倶楽部の想像図)、さらに分かれたり、一緒になったりした結果が下図になりました。

以上をまとめると、芸術倶楽部は横寺町9+10の一部を東銀行から買って、全体を横寺町9として登録した。横寺町9も10も1部分は別の人の資産として残っている。例えば、横寺町9の1部は加藤商店として残ったはず。建物は(B)しかありえない。

坪内祐三氏の「極私的東京名所案内増補版」にはこんな一文が載っています。

|

古書展に行くと時おり、戦前に刊行された『世界演劇史』全六巻(平凡社)や『歌舞伎細見』(一九二六年・第一書房)といった本を目にすることがある。実は飯塚酒場は、それらの本の著者飯塚友一郎の生家だった。飯塚にはまた、斎藤昌三の書物展望社から出した『腰越帖』(昭和十二年)という随筆集があって、そこに収められた「松井須磨子の臨終」という一文で彼は、こういう秘話を披露している。先にも書いたように飯塚の生家は芸術倶楽部に隣接していた。それは飯塚が東京帝大法学部に通っていたころ、松井須磨子が首つり自殺をした大正八年一月五日の未明のことだった。

私は夢うつゝのうちに隣りでガターンといふ物音を聞いた。何時頃だつたか、とにかく夜明け前だつたが、別段気にも止めず、又、ぐつすり寝込んで、少し寝坊して九時頃起きると、隣りの様子が何となくざわめいてゐる。そのうちに須磨子が自殺したといふ報が、どこからともなく舞込んでくる。

「物置で椅子卓子を踏台にして首を縊つたのだとさ。」と家人に聞かされて、私は明け方のあのガターンといふ物音をはつきりと、それと結びつけて思ひ出した」 自殺を決意した須磨子は三通の遺書を認めた。その内一通は坪内逍遥宛のものだった。須磨子の兄が牛込余丁町の坪内家へ持参すると、逍遙夫妻は熱海の別宅双柿舎に出掛けて不在で、代わりに養女のくに(鹿島清兵衛の二女)がその遺書を受け取った。のちに彼女は、不思議な運命のめぐり合わせで、飯塚友一郎の妻となる(この文章が『彷書月刊』に載った直後、何と飯塚くに――九十五歳――の回想集が中央公論社から刊行され、それを私が『週刊朝日』で書評したことが縁となって文庫化の際には解説を書かせていただいた)。

|

また今和次郎氏の『新版 大東京案内』(ちくま学芸文庫、元は昭和四年の刊)では

| 書き落してならないのは、神楽坂本通りからすこし離れこそすれ、こゝも昔ながらの山手風のさみしい横町の横寺町、第一銀行(現在のキムラヤ)について曲るとやがて東京でも安値で品質のよろしい公衆食堂。それから縄暖簾で隠れもない飯塚、その他にもう一軒。プロレタリアの華客が、夜昼ともにこの横町へ足を入れるのだ。独身の下級俸給生活者、労働者、貧しい学生の連中にとって、十銭の朝食、十五銭の昼夕食は忘れ得ないもの。この横町には松井須磨子で有名な芸術座の跡、その芸術クラブの建物は大正博覧会の演芸館を移したもので、沢正なども須磨子と「闇の力」を演じて識者を唸らせたことも一昔半。その小屋で島村抱月が死するとすぐ須磨子が縊死したことも一場の夢。今はいかゞはしい暗の女などが室借りをするといふアパートになった。変れば変る世の中。 |