石川悌二氏の『東京の坂道-生きている江戸の歴史』(新人物往来社、昭和46年)では

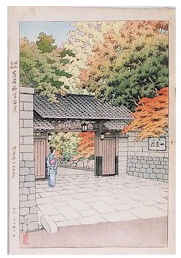

| 逢坂(おうさか) 大坂ともかき、美男坂とも称した。新坂(痩嶺坂)南を市谷船河原町から西方に上る急坂で坂側に日仏学院がある。「新撰東京名所図会」は「市谷船河原町の濠端より西北へ払方町と若宮町の間に上る坂あり、逢坂といふ。即ち痩嶺坂の西の坂なり。」と記す。 |

最初は最高裁判所長官公邸です。約1200坪の敷地に、約980平方メートル(約300坪)の木造2階建て。

1928年(昭和3年)に馬場家の牛込邸として建築し、第2次世界大戦でも焼けなかった家ですが、財産税で物納され、1947年(昭和22年)から最高裁判所長官公邸として使用していました。

伝統的な数寄屋造りや書院造り、庭園も広く、年に数回、海外の司法関係者らをもてなす場でした。

近年は老朽化で雨漏りや漏電が頻発し、耐震診断でも「大規模地震が起きれば倒壊の可能性が高い」といわれ、現在、人間は住んでいません。

空中写真は

この建築物は26年5月16日に、重要文化財に指定されました。

この建築物は26年5月16日に、重要文化財に指定されました。| ①都心に残された希少な大規模和風建築(近代/住居) 旧馬場家牛込邸 1棟 土地 東京都新宿区 国(最高裁判所) 旧馬場家牛込邸は,富山で海運業を営んだ馬場家の東京における拠点として、昭和3年に牛込台地の高台に建てられた。昭和22年以降は最高裁判所長官公邸となっている。 設計は逓信省営繕技師であった吉田鉄郎である。南の庭園に面して和洋の客間や居間などを雁行形に連ね、和洋の意匠や空間の機能を巧妙な組合せと合理的な平面構成でまとめており、入母屋屋根や下屋庇を駆使した外観も絶妙に庭園と調和している。旧馬場家牛込邸は、東京に残された希少な大規模和風建築である。洗練された比例や精緻な造形,装飾的な細部を押さえつつ上質の良材を効果的に演出した設計手法など,昭和初期を代表する和風建築として高い価値を有している。 |

ベンガラ色は土から取れる成分(酸化鉄、三酸化二鉄Fe2O3)で紅殻、弁柄とも書き、インド・ベンガル地方から来ています。無害なので天然素材として使っても平気です。

さてここは砂土原町三丁目22番地ですが、ここに明治37年11月から翌年3月まで石川啄木が下宿しています。彼の書簡では

| 11月28日牛込より 金田一京助宛 本日左記へ転ず 牛込区砂土原町三丁目廿一番地 井田芳太郎方 石川啄木 堀合兄御同道にて近日中に御来遊如何。 金田一花明様 |

| 廿一番地は廿二、の誤なり、兄がたづねたる埼玉学生誘掖会の隣り、大名屋敷の様な大きい門のある家は乃ち我今の宿也。一字の誤りにて大に兄を労せしめたる、罪万死に当る、多謝。明二日、日没頃より在宅。 |

| もしそれ明月皎々たる夜、牛込神楽坂浄瑠璃坂左内坂また逢坂なぞのほとりに佇んで御濠の土手のつづく限り老松の婆娑たる影静なる水に映ずるさまを眺めなば、誰しも東京中にかくの如き絶景あるかと驚かざるを得まい |

実は理科大学も階段を持っているので、安全を考えると、ここは階段を使おうとなりますが、まあ、ここは急坂を使って下に行きましょう。ちなみに階段はここ↓です。

上から見ると

| 逢坂(おうさか) |

| 昔、小野美佐吾という人が武蔵守となり、この地にきた時、美しい娘と恋仲になり、のちに都に帰って没したが、娘の夢によりこの坂で、再び逢ったという伝説に因み、逢坂と呼ばれるようになったという。 |

昭和44年『新宿と伝説』で新宿区教育委員会は

| 「江戸名所図会」にも書いているが、好事家のつくった話である。「後撰」の中に、三条右大臣が 名にし負はば逢坂山のさねかづら 人に知られで来るよしもがな とうたっている。この歌の「逢坂」と「さねかづら」をとって悲恋ものに創作したものだろうといわれている。 |

大坂といわれていた坂を逢坂と書くようになり、またモクレン科の常緑蔓性低木、サネカズラはビナンカズラともいうので、この坂を美男坂と呼ぶ別称もあります。

若宮町自治会の『牛込神楽坂若宮町小史』では「逢坂は六坂とも書き、美男坂ともいいました。奈良時代の「小野美佐吾」と「さねかづら」との悲恋物語から名が付きました」と書いています。

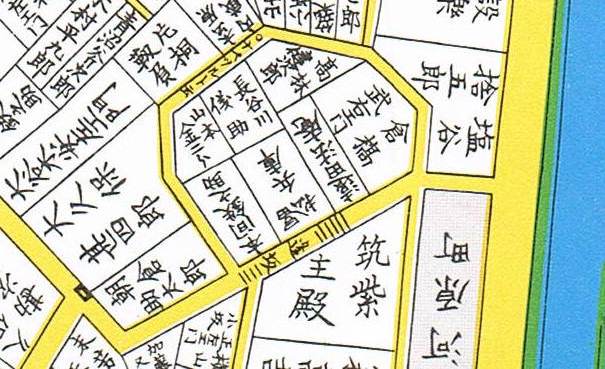

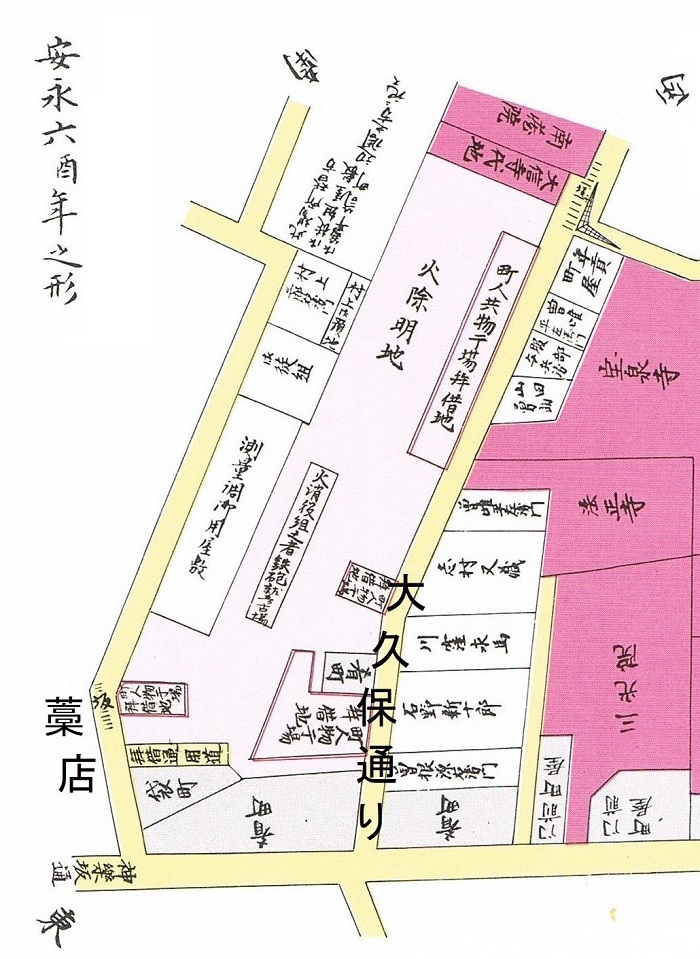

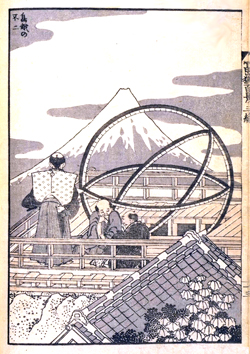

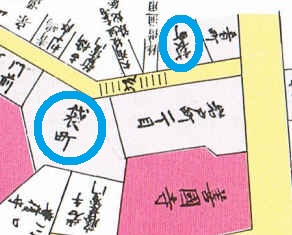

切絵図をみると、逢坂の坂上から北側に、楕円形の湾曲した道筋があり、「ナベツルト云」の文字が書かれています。ナベツルは鍋鉉、あるいは鍋釣のことで、鍋に取り付けてある取っ手(正確な漢字を使えば、鉉)のことです。

道の場合は鍋やヤカンの取っ手のように湾曲する道ですが、この道は現在1部を除いてありません。

さらに下に行くと、日仏学院を通り越します。日仏学院にも石畳があります。

昭和44年『新宿と伝説』で新宿区教育委員会は

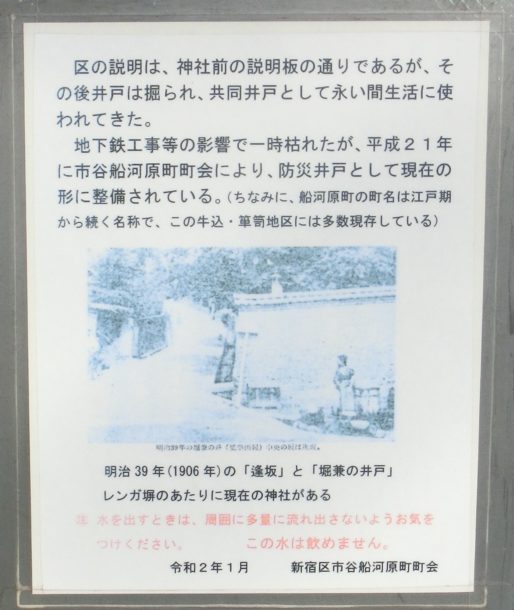

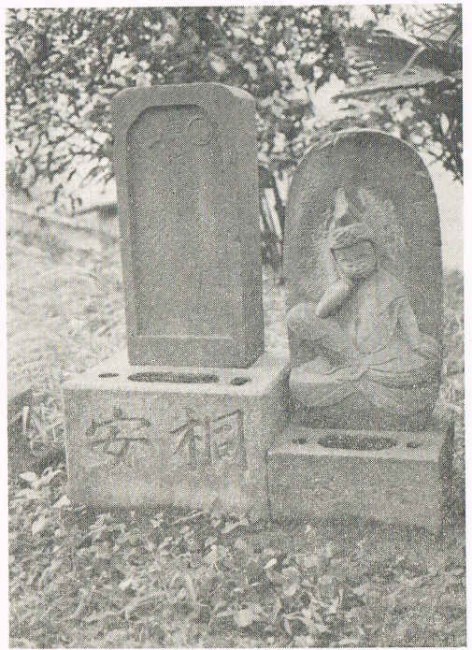

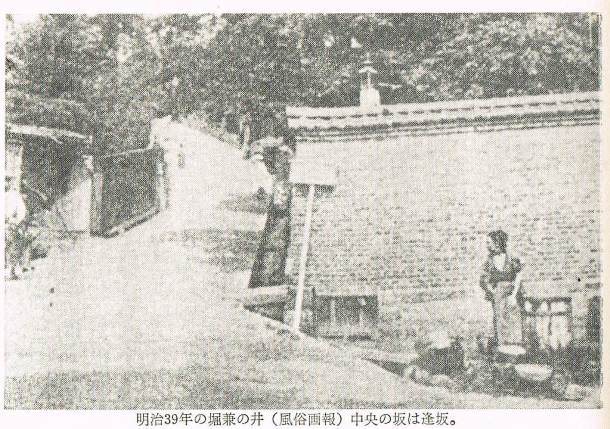

| 「掘兼の井」とは、井戸を掘ろうとしても水が出ない井戸とか、水が出ても掘るのに苦労した井戸という意味である。中でも有名なのは、埼玉県狭山市入曽の「掘兼の井」である。有名な俊成卿の歌に むさしには掘かねの井もあるものを うれしく水にちかづきにけり とある。「御府内備考」によると船河原町には、“その井戸はない”と書いてある。しかし逢坂下の井戸はそれだとも云い伝えられ、後世そこを掘り下げて井戸にした。それは昭和10年ころまでは写真のとおりであった。戦時中はポンプ井戸になり、昭和20年5月24日の空襲のあと、使用しなくなった。今は、わずかにポンプの鉄管の穴がガードレール下に残っている。 |

なお「堀がねの井」と「が」を使っていますが、船河原町築土神社によれば…

| この地には江戸時代より「堀兼(ほりがね)の井」と呼ばれる井戸があり、幼い子どもを酷使して掘らせたと伝えられるが、昭和20年戦災で焼失し今はない。 |

なお、平成21年、手前に「堀兼の井」(現代版)ができました。

なお、平成21年、手前に「堀兼の井」(現代版)ができました。

若宮町自治会の『牛込神楽坂若宮町小史』では 区の説明は、神社前の説明板の通りであるが、その後井戸は掘られ、共同井戸として長い間使われてきた。

地下鉄工事等の影響で一時枯れたが、平成21年に市谷船河原町町会により、防災井戸として現在の形に整備されている。(ちなみに、船河原町の町名は江戸期から続く名称で、この牛込・箪笥地域には多数現存している)

(写真)

レンガ塀のあたりに現在の神社がある。

また『紫の一本』には逢坂の下(現・東京日仏学院の下)にある「堀兼の井」は、飲料水の乏しい武蔵野での名水として、平安の昔から歌集や紀行に詠まれていたようです。これは、山から出る清水をうけて井戸にした良い水なので遠くからも茶の水として汲みに来たという事です。

なお、『拝啓、父上様』の第5話で堀兼の井 牛込逢坂の下の井をいふといへり。此水は山より出る清水を請けて井となす。よき水なるゆへ遠き方よりも茶の水にくむ。よごれたる衣を洗へばあかよく落て白くなるといふ。

|

脇道

とびこんだ2人、走り出す。

叉、角を曲がる。

坂道

2人、坂道をかけ上がる。

日仏学院

その構内にかけこむ2人。

|

この坂道は逢坂で、ここですね。

また『拝啓、父上様』第一話が始まってから30秒ほど経ってからこれも逢坂が登場します。

なお、前にも言ったことですが、ここを左手に行くと、理科大学11号館の裏、5号館(化学系研究棟・体育館)の手前を通って上下をつなぐ階段があります。