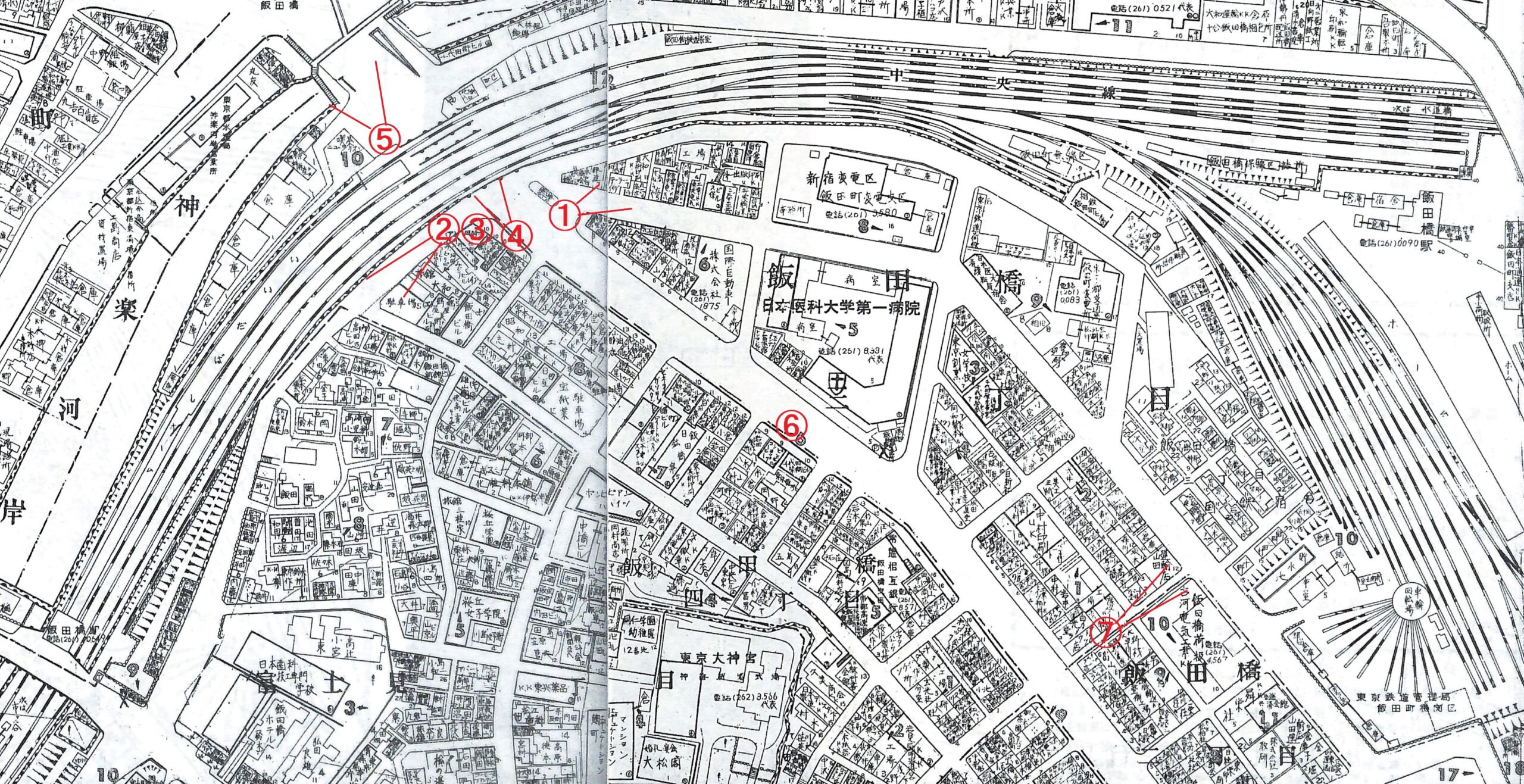

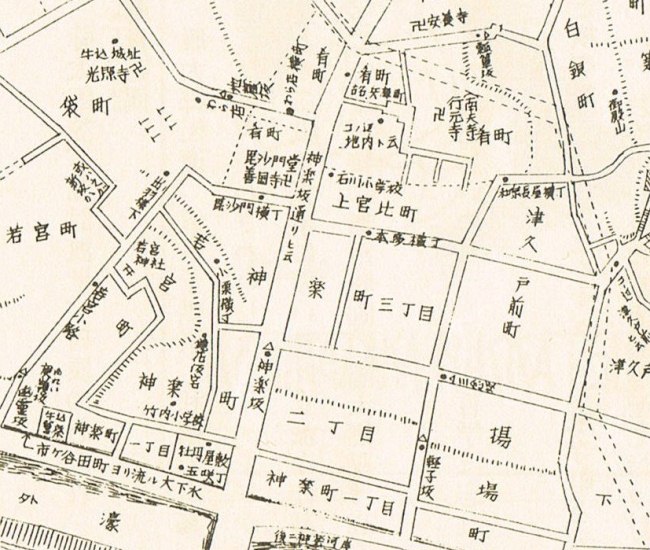

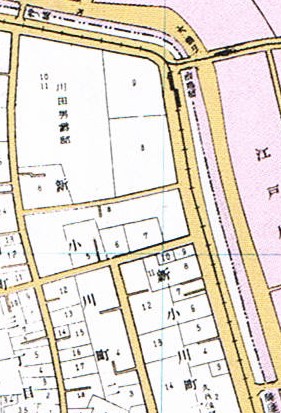

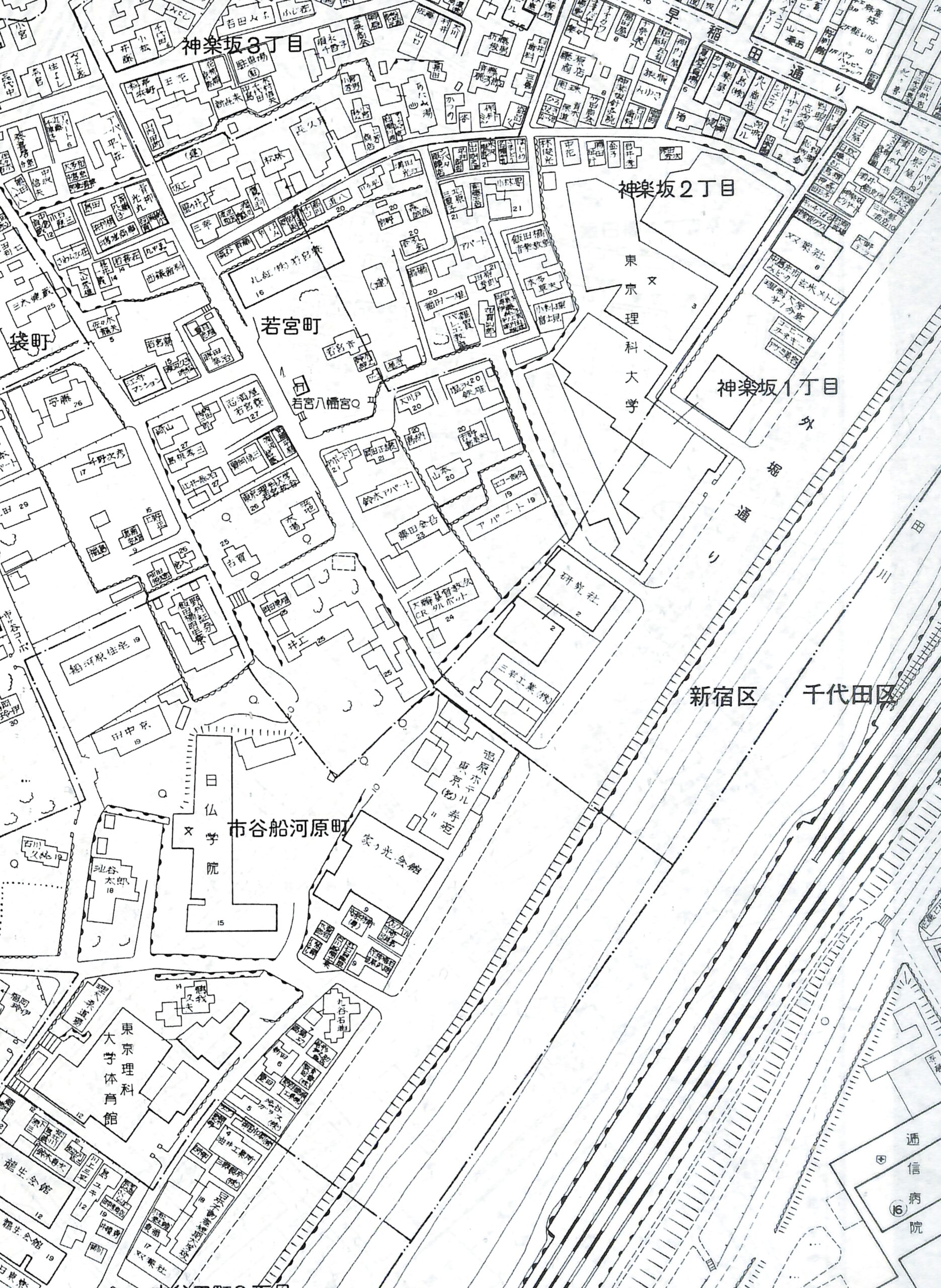

神楽坂の地図と、路地、通り、横丁、小路、坂と石畳を描いてみました。

と

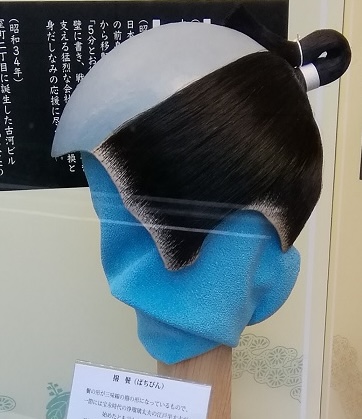

その名前の由来は……

軽子坂 軽子がもっこで船荷を陸揚した場所から

神楽小路 名前はほかにいろいろ。小さな道標があり、これに

小栗横丁 小栗屋敷があったため

熱海湯階段 パリの雰囲気がいっぱい(すこしオーバー)。正式な名前はまだなし

神楽坂仲通り 名前はいろいろ。「仲通り」の巨大な看板ができたので

見番横丁 芸妓の組合があることから

芸者新路 昔は芸者が多かったから

三年坂 寂しい坂道だから転ぶと三年以内に死ぬという迷信から。

本多横丁 旗本の本多家から。「すずらん通り」と呼んだことも

兵庫横丁 兵庫横丁という綺麗な名前。兵庫町とは違います

寺内横丁 行元寺の跡地を「寺内」と呼んだことから

毘沙門横丁 毘沙門天と三菱東京UFJ銀行の間の小さな路地

地蔵坂 化け地蔵がでたという伝説から

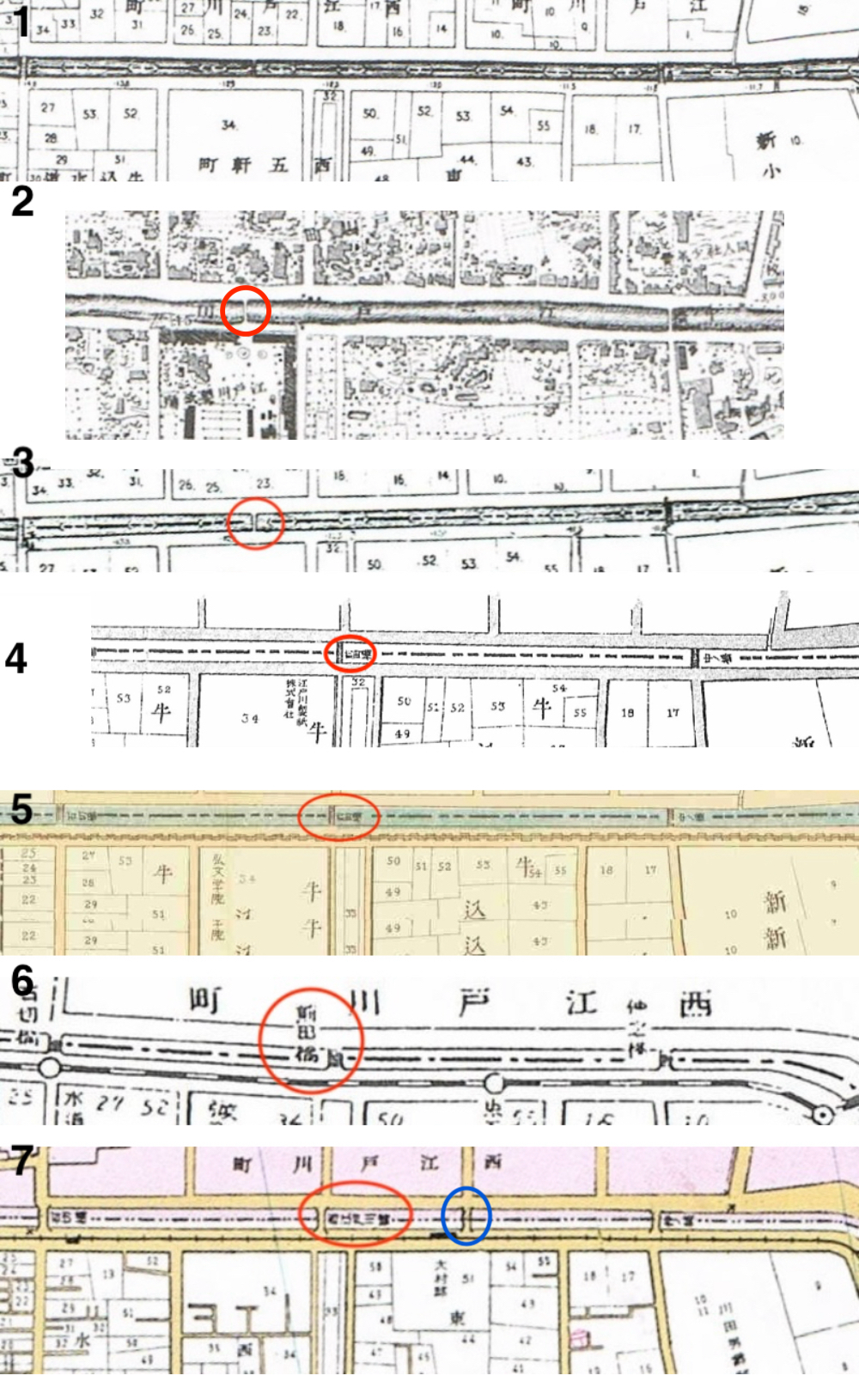

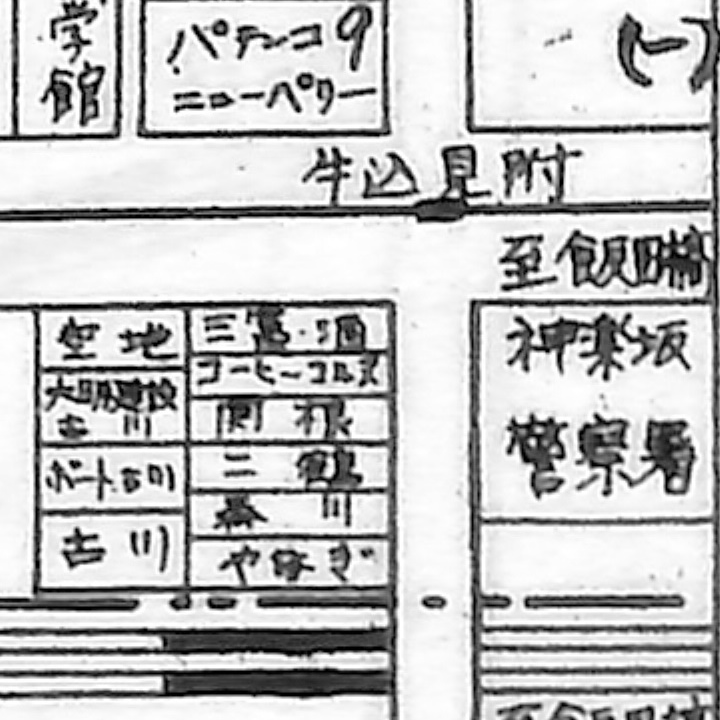

- 牛込駅

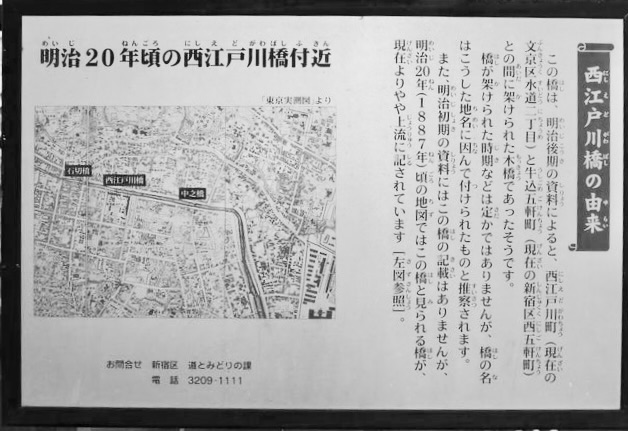

- 牛込橋

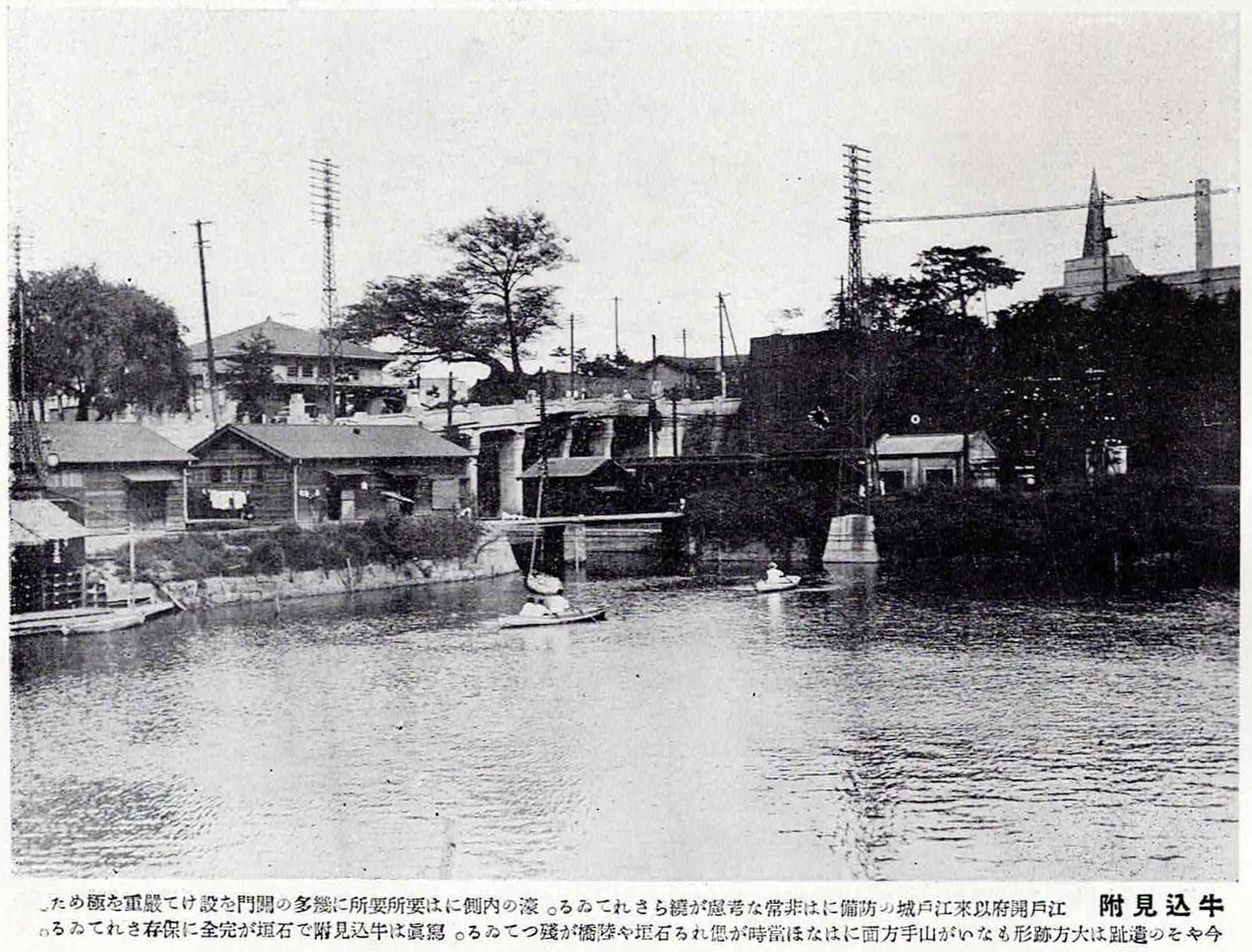

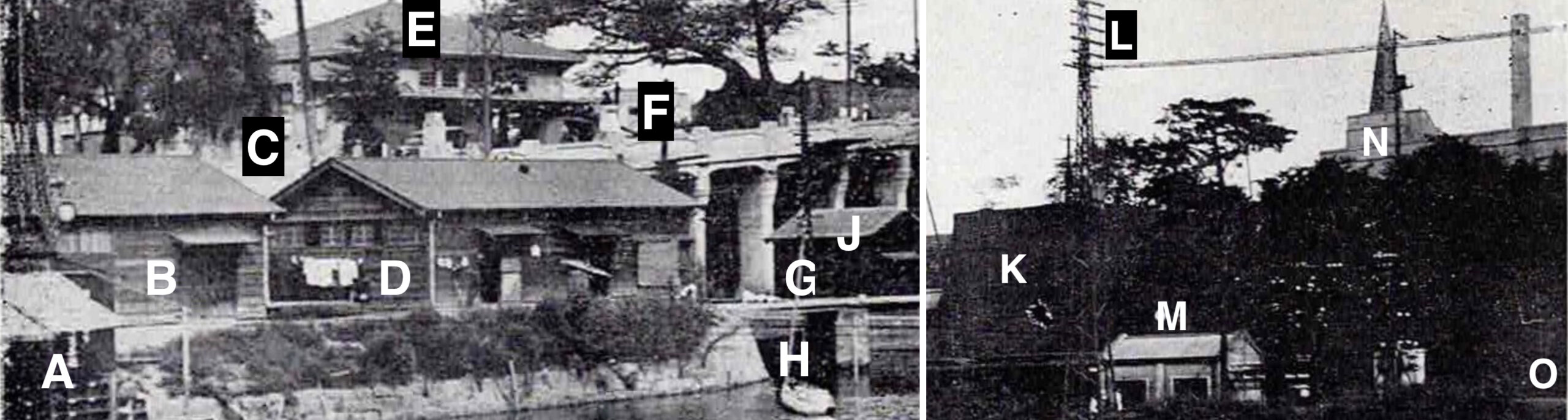

- 牛込見附(昔)

- 牛込見附(大東京繁昌記)

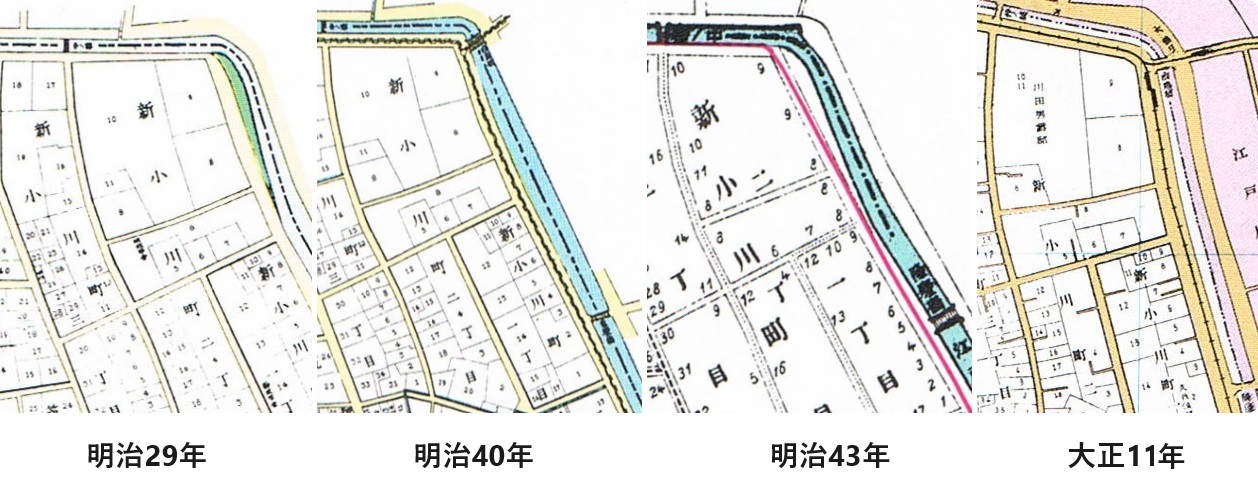

- 明治28年 通路新設

- 四谷・市ヶ谷の見附撤却

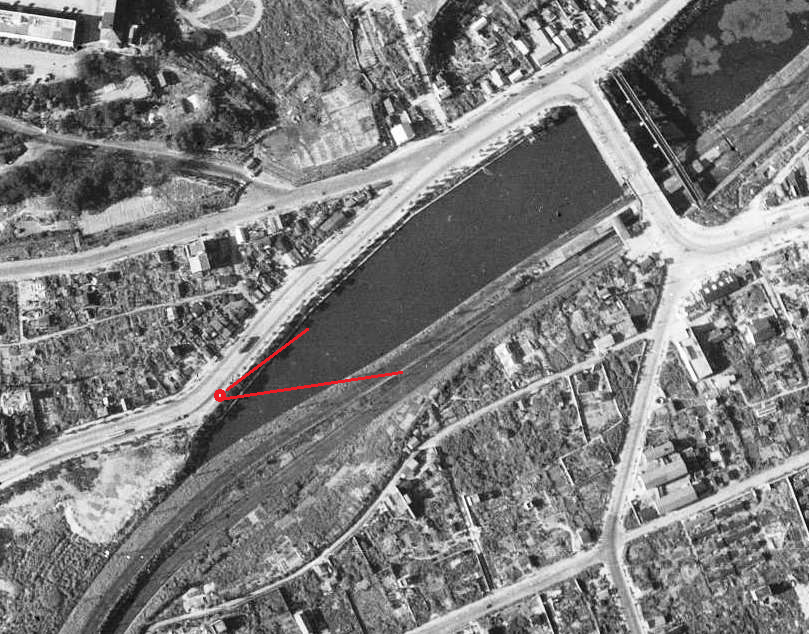

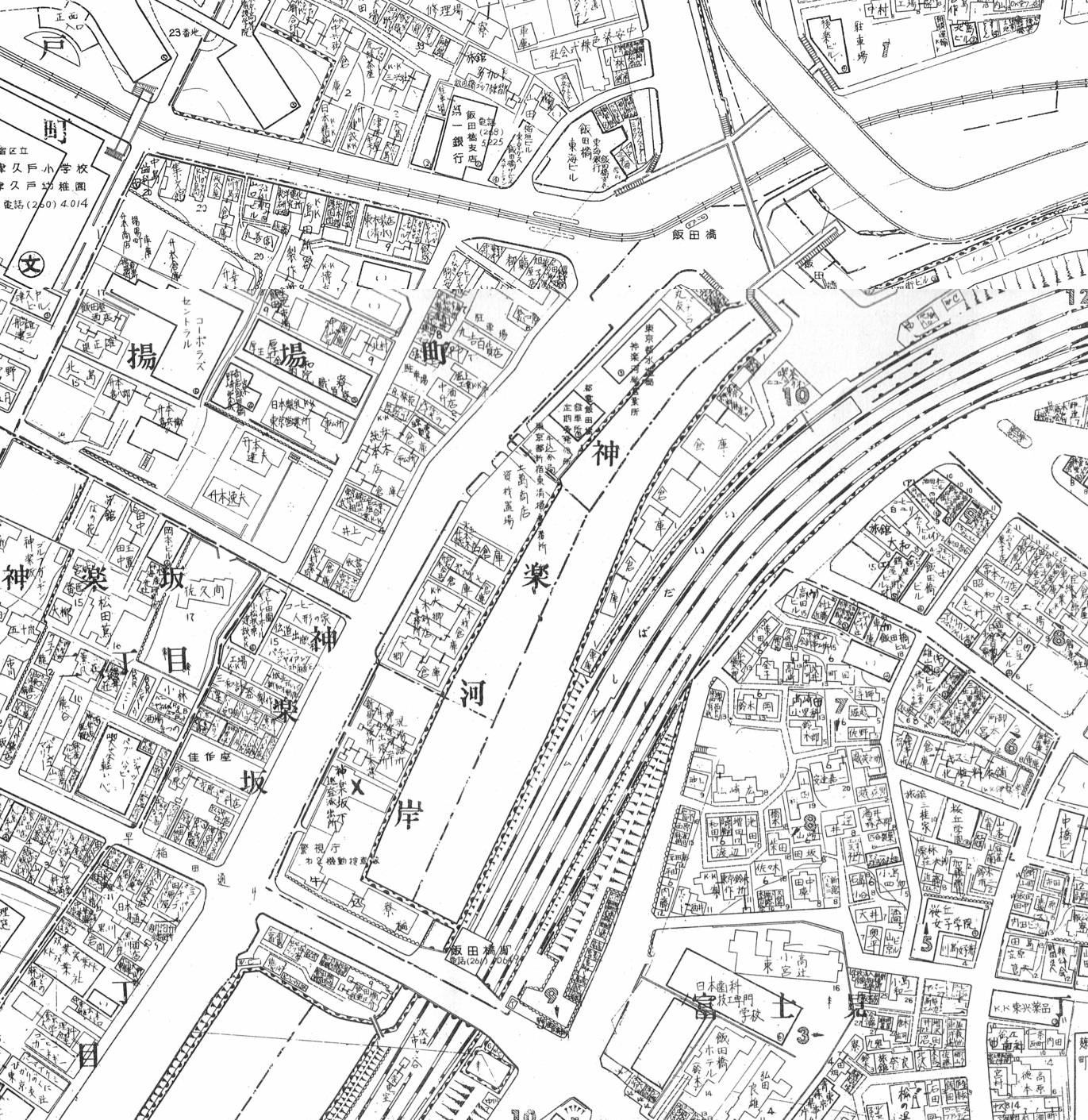

- 飯田河岸(中村道太郎と織田一磨)

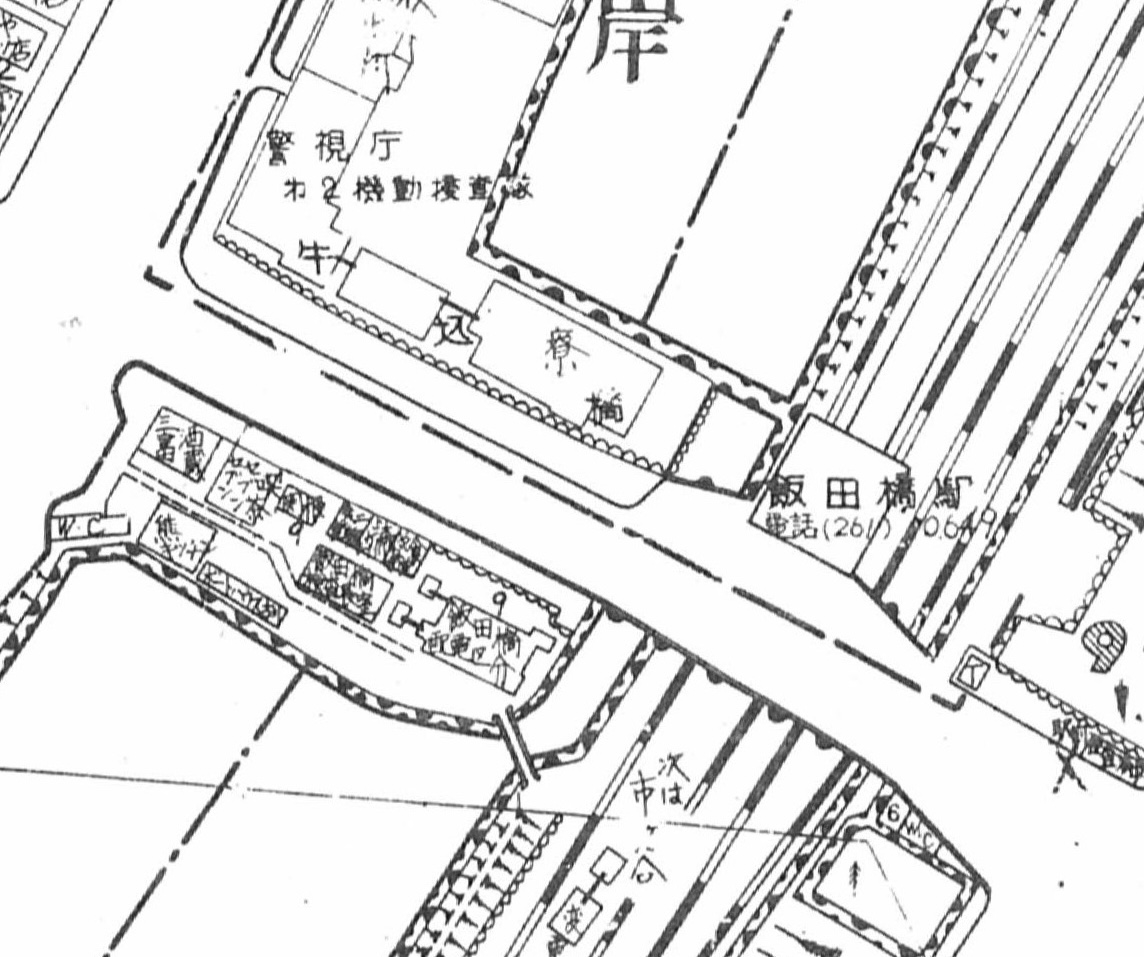

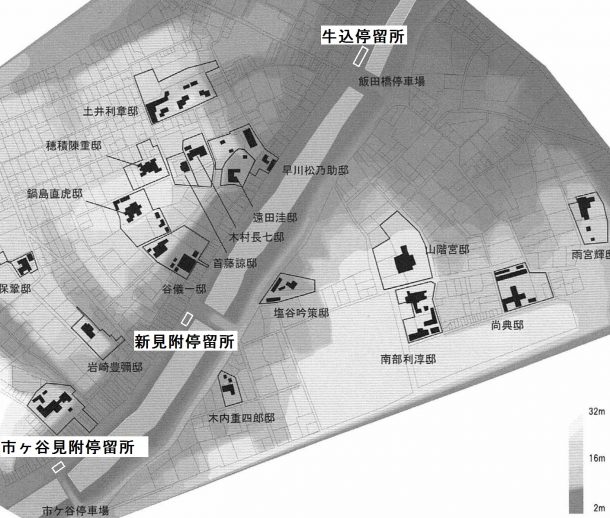

- 停車場

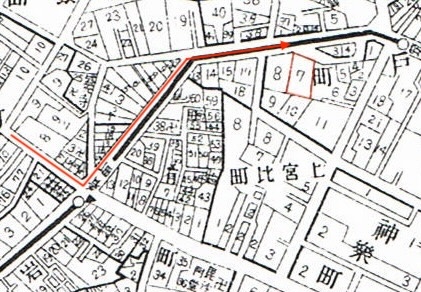

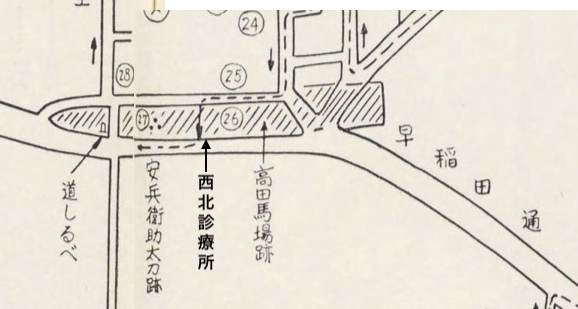

- 下宮比町交差点

- 飯田橋の線路

- 牛込駅リターン

- 踏切計画

- 鉄道の複線化

- 飯田橋駅|原民喜

- 飯田橋交差点のロータリーの廃止 昭和28年

- 昭和49年 ダンディー

- ダンディー2

- ダンディー3

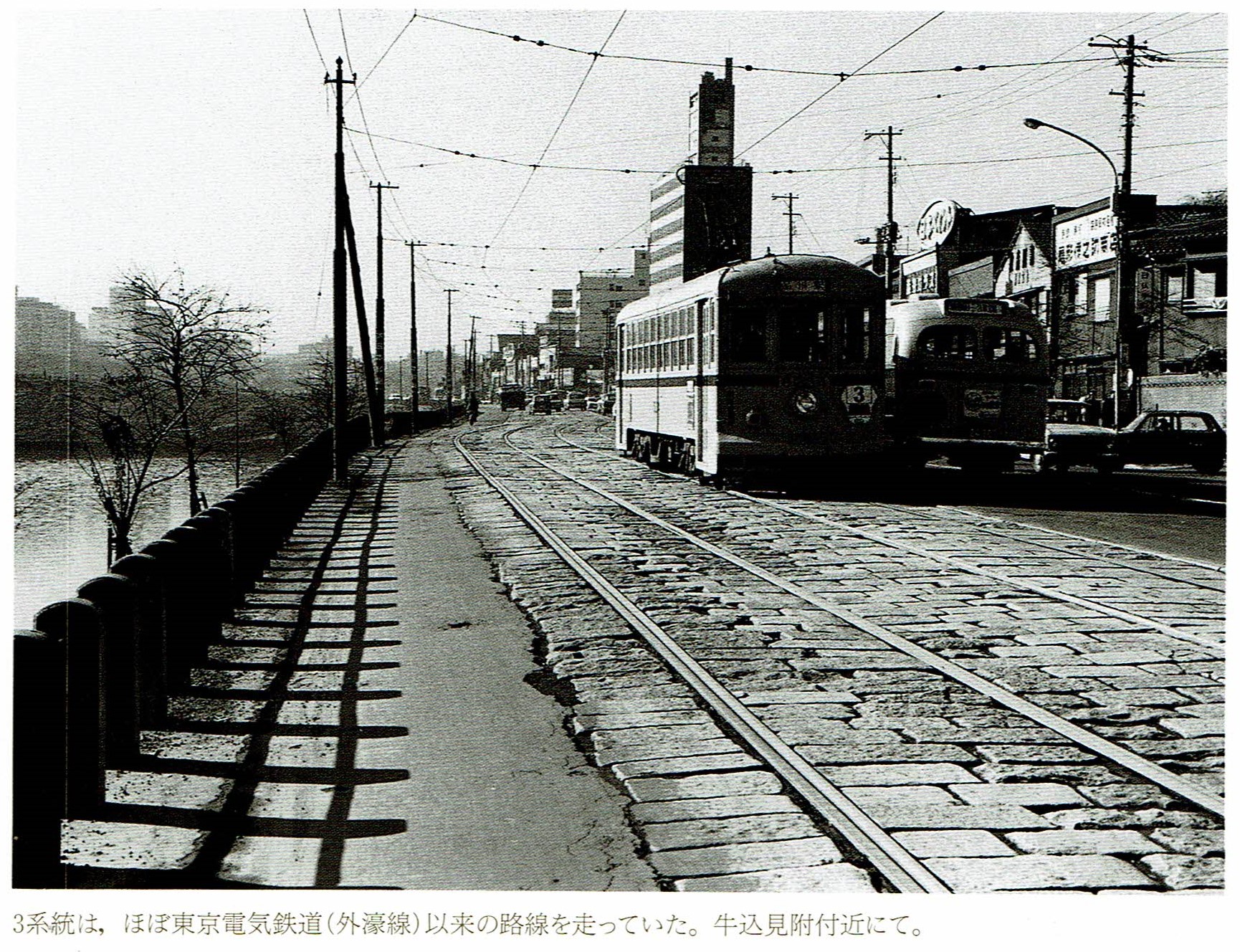

- 以下は写真中心(路面電車)

- 大正8年頃 飯田橋の市電

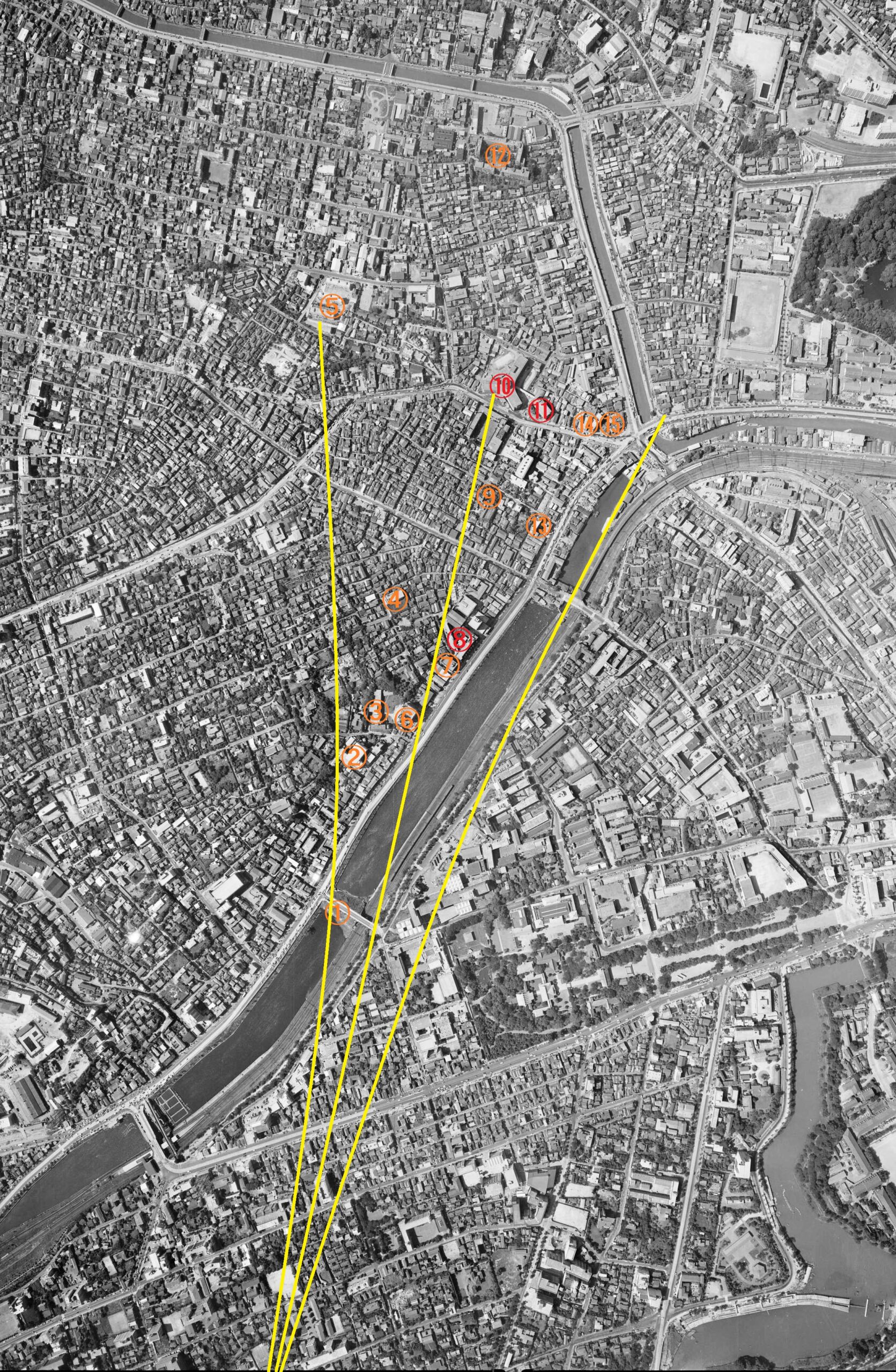

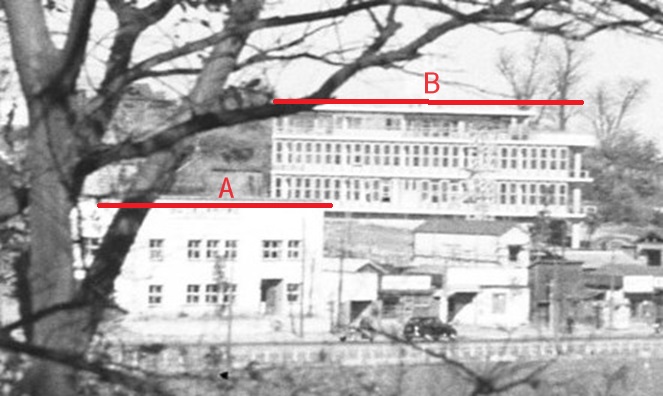

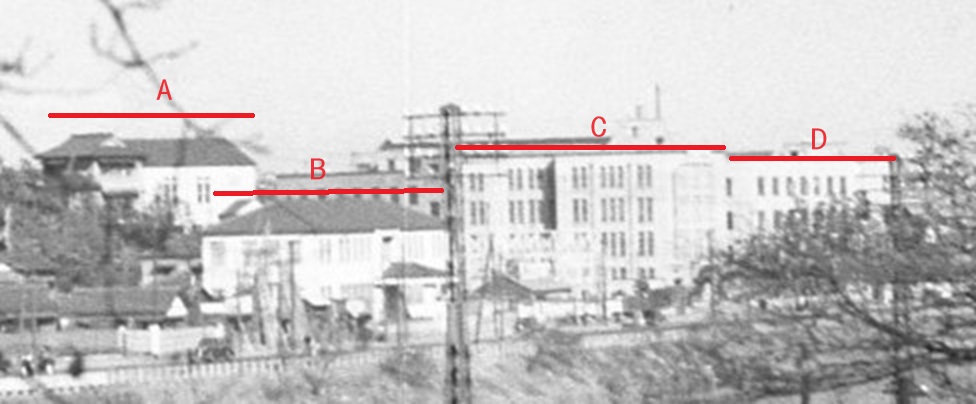

- 昭和12年 小石川区から飯田橋駅

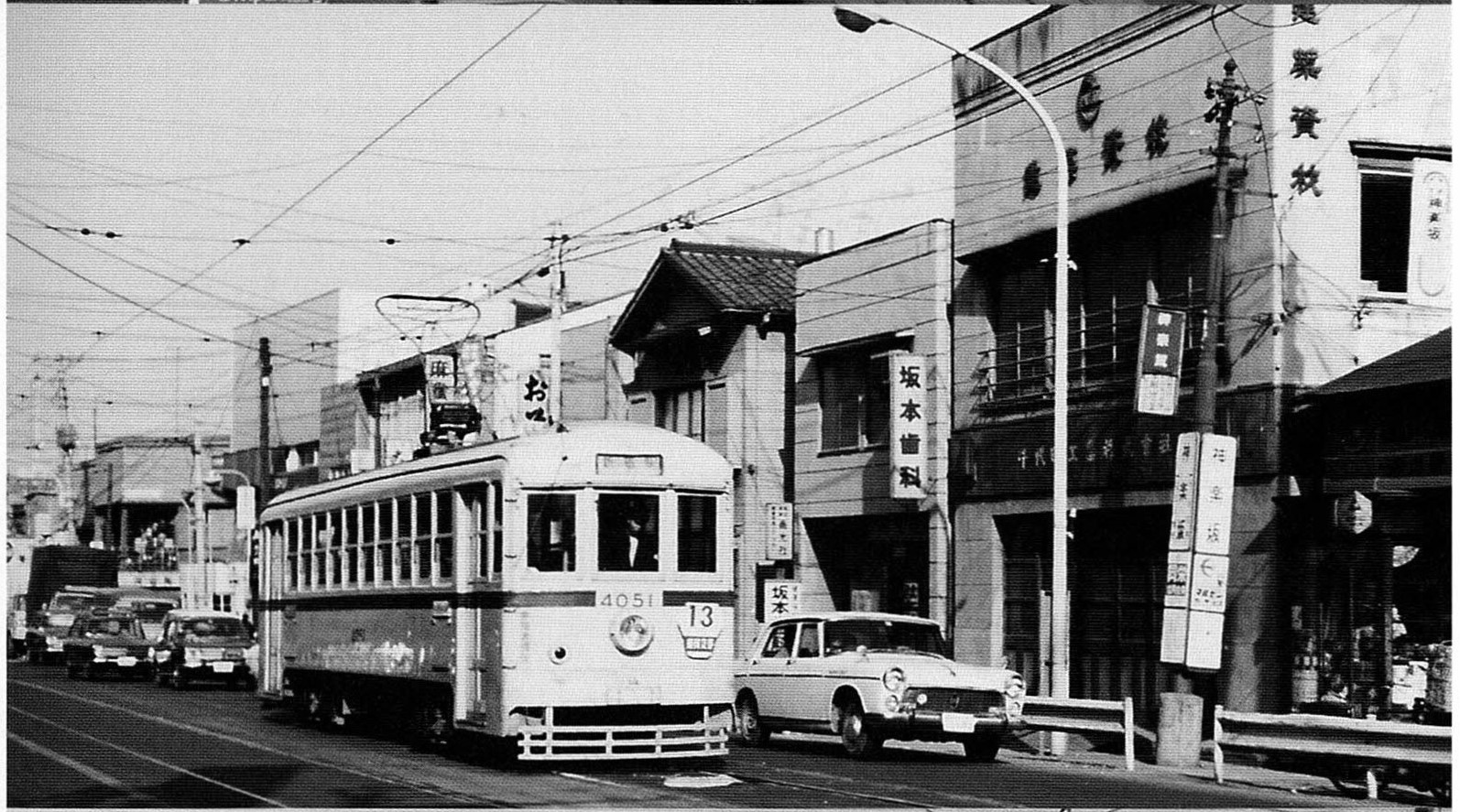

- 路面電車 第3系統 昭和27〜42年

- 以下はJR内部

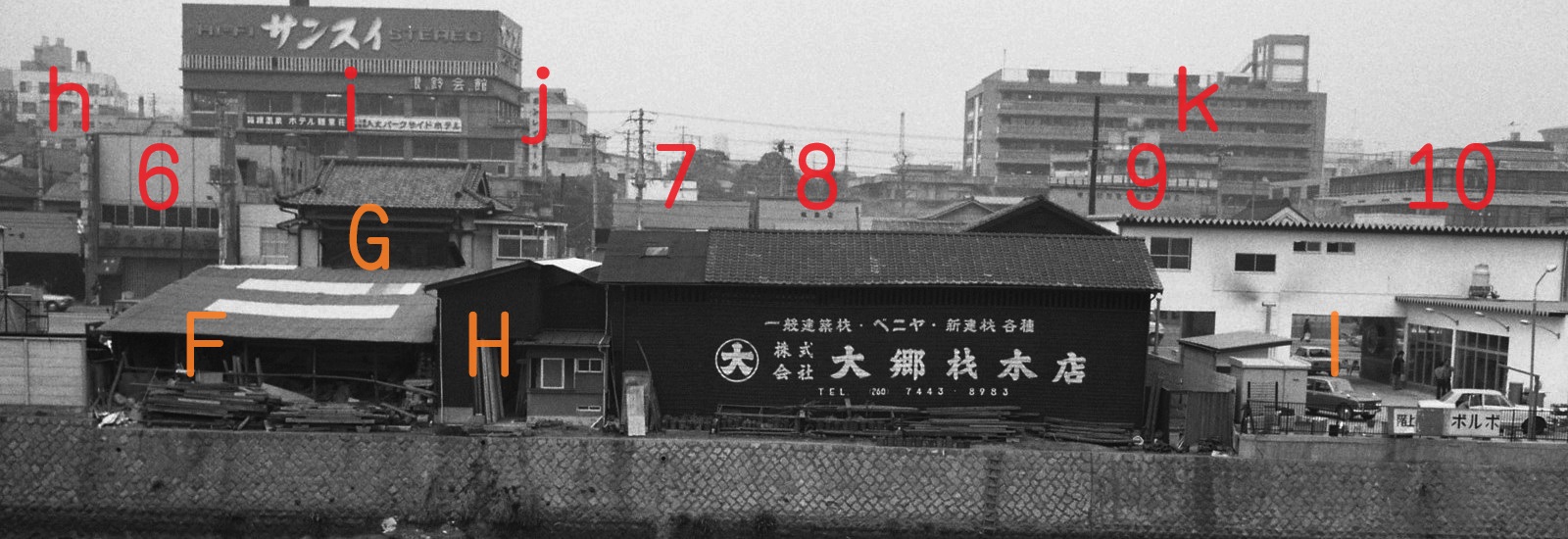

- 飯田橋駅 昭和44年 西口 ID 8267など

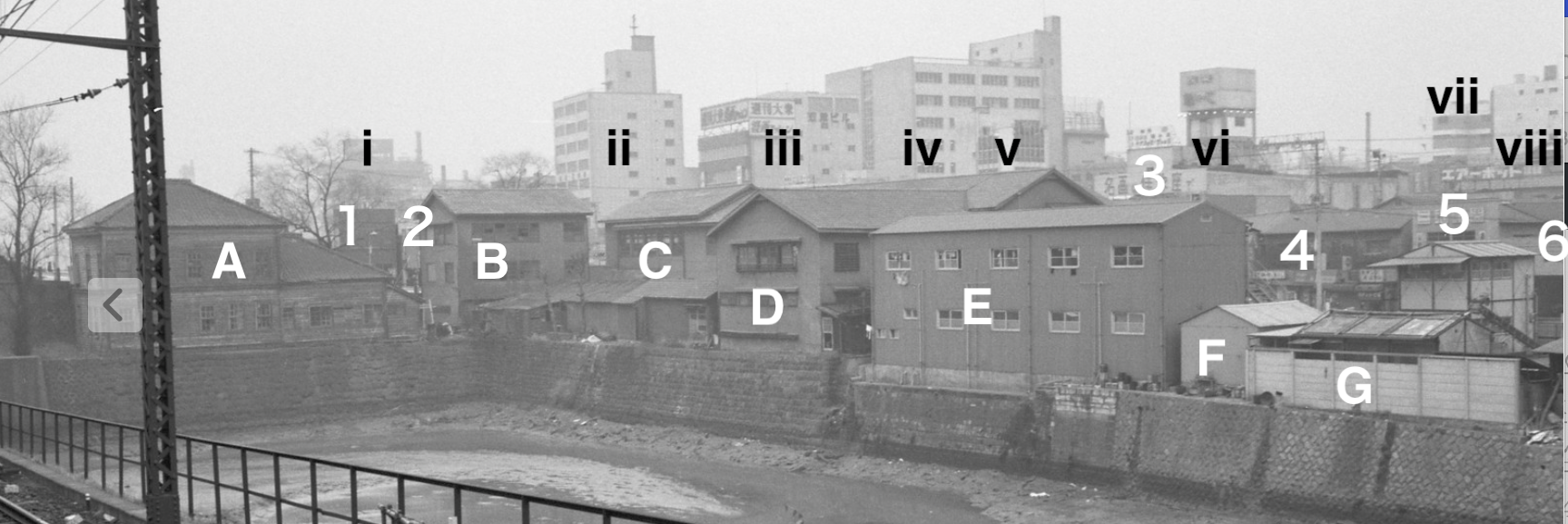

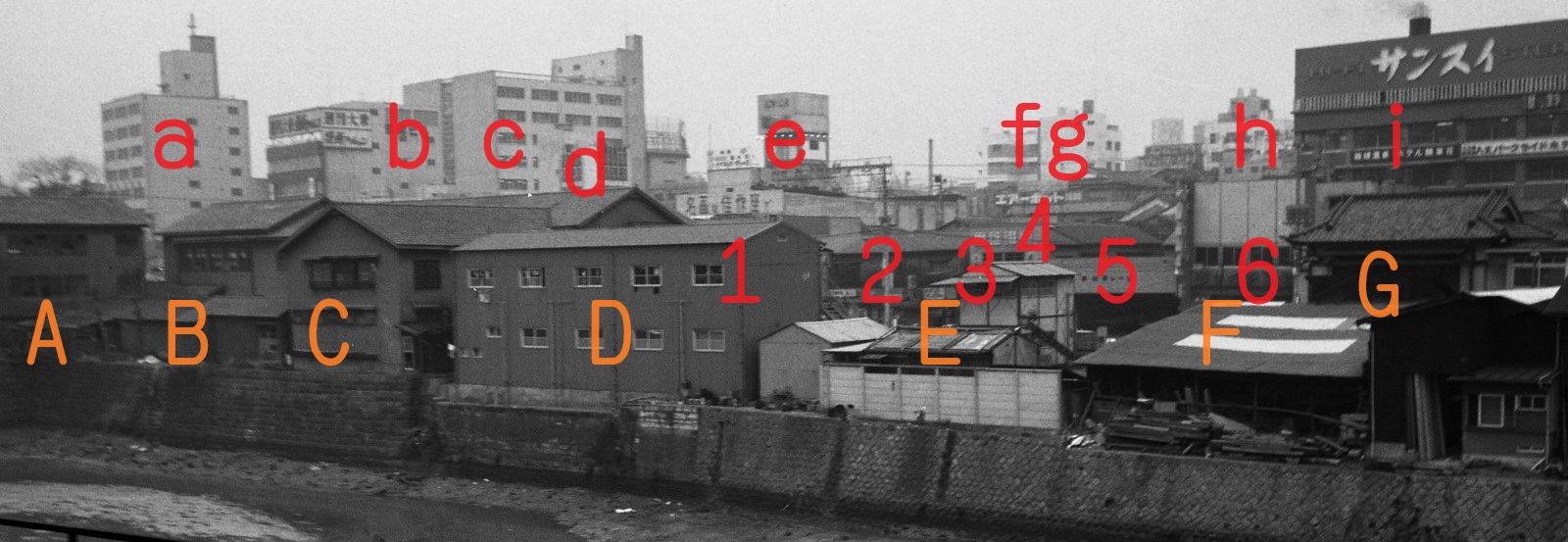

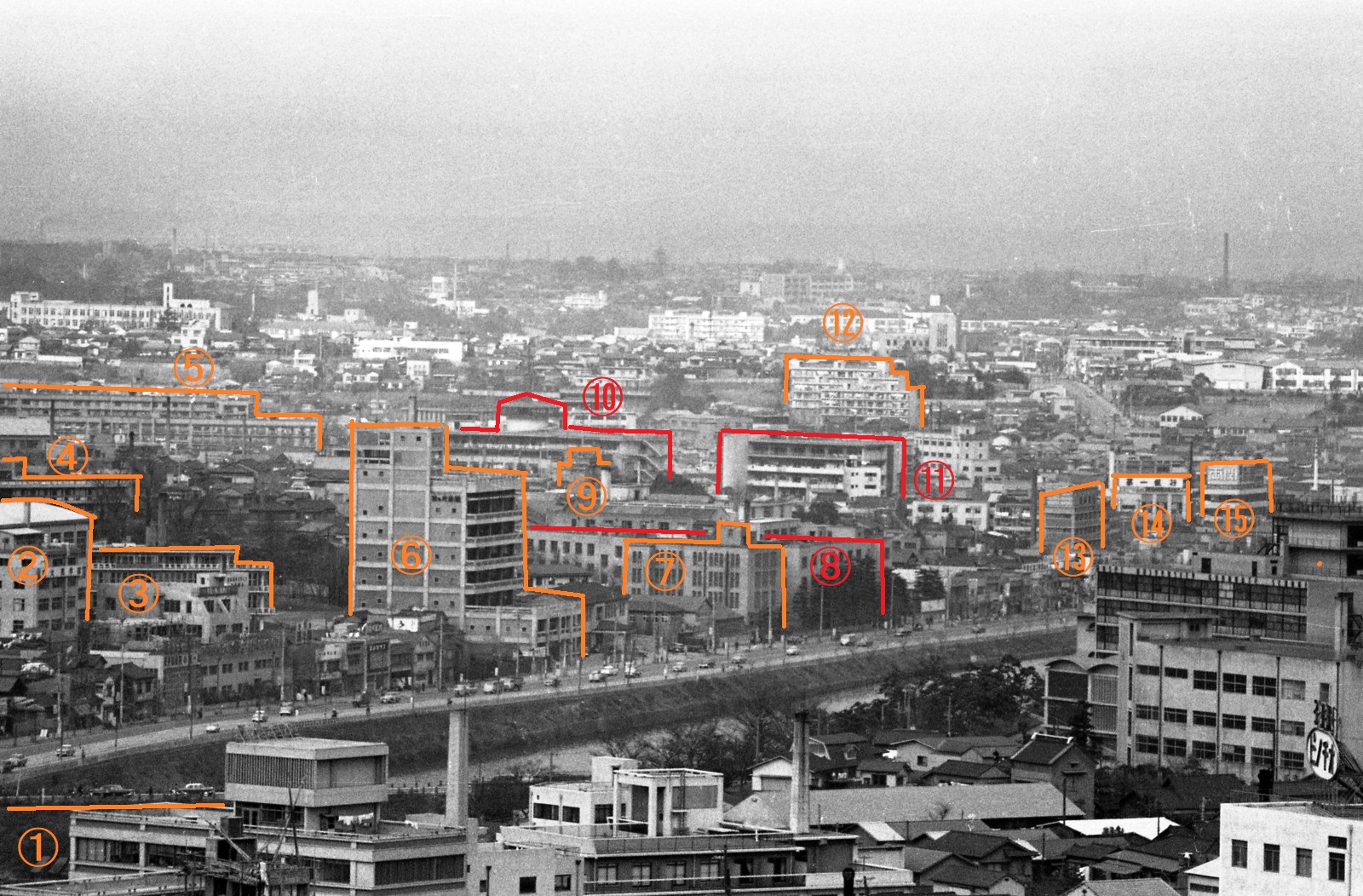

- 西口のビル 昭和44年

- 西口と東口のビル 昭和44年

- 以下は東口

- 昭和28年 東口 ID 13030 信号機

- 昭和41年 消防訓練 ID 12317-18

- 昭和43年 都電・飯田橋

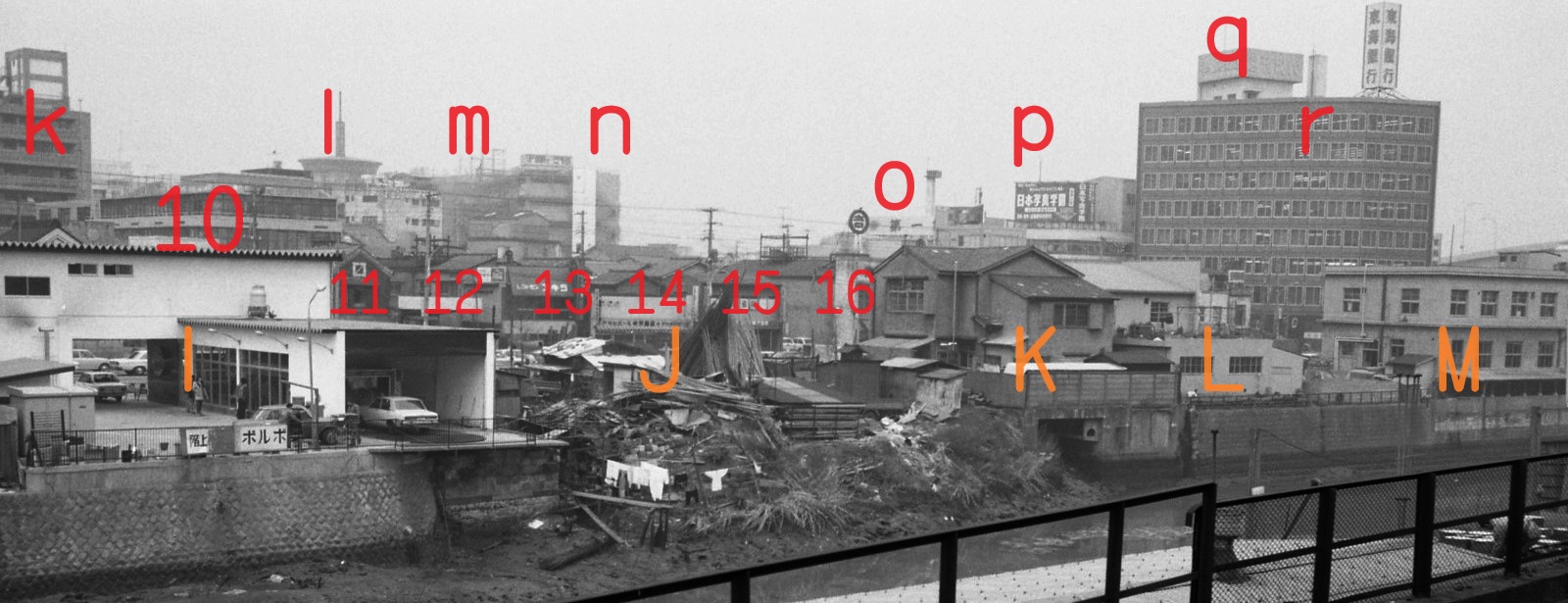

- 昭和49年 神楽河岸 ID 8792, 8793

- 昭和51年 東口 ID 481~483

- 昭和51年 東口2 ID 480とID 494

- 水道局 昭和51年 ID 483 11459

- 昭和54年 東口

- 昭和54年 飯田橋交差点 ID 498-500, 12111

- 昭和54年 商店街 昭和54年 ID 12030など

- 昭和54年 飯田橋交差点

- 以下は西口

- 昭和44年 西口 ID 8267, 8269, 8270

- 飯田濠の近くのビル 昭和44年

- 昭和50年頃 西口 ID 9810

- 昭和50年頃 西口 千代田区 ID 9780

- 昭和50年 牛込見附 ID 9912-17

- 昭和51年 西口 埋立 ID 11468

- 以下は地下鉄

- 昭和54年 地下鉄

- 地下鉄2 s

- 昭和54年 目白通り ID 12019~22

- 昭和54年 目白通り ID 12023~36

- 昭和54年 目白通り ID 12074, 76-82

- 以下は文人から

- 野田宇太郎

- 野口冨士男

- 心の日月

- 原民喜

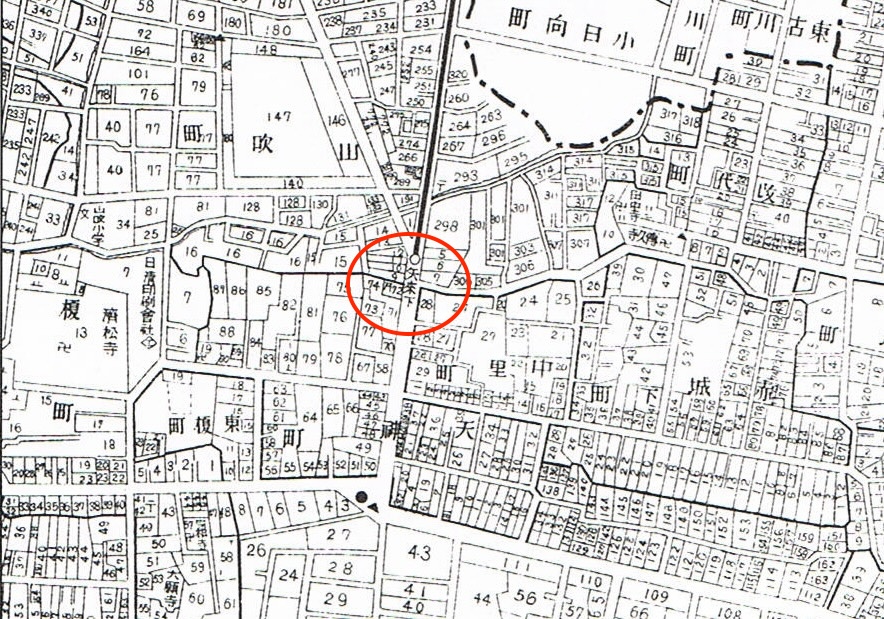

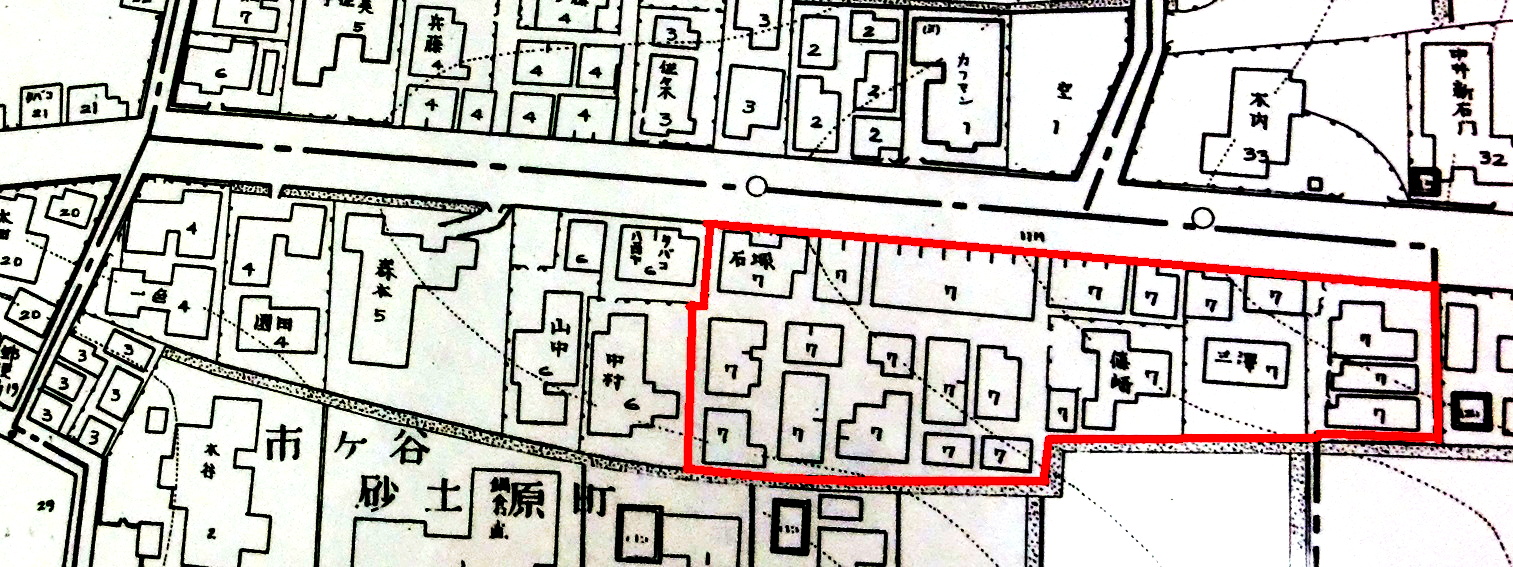

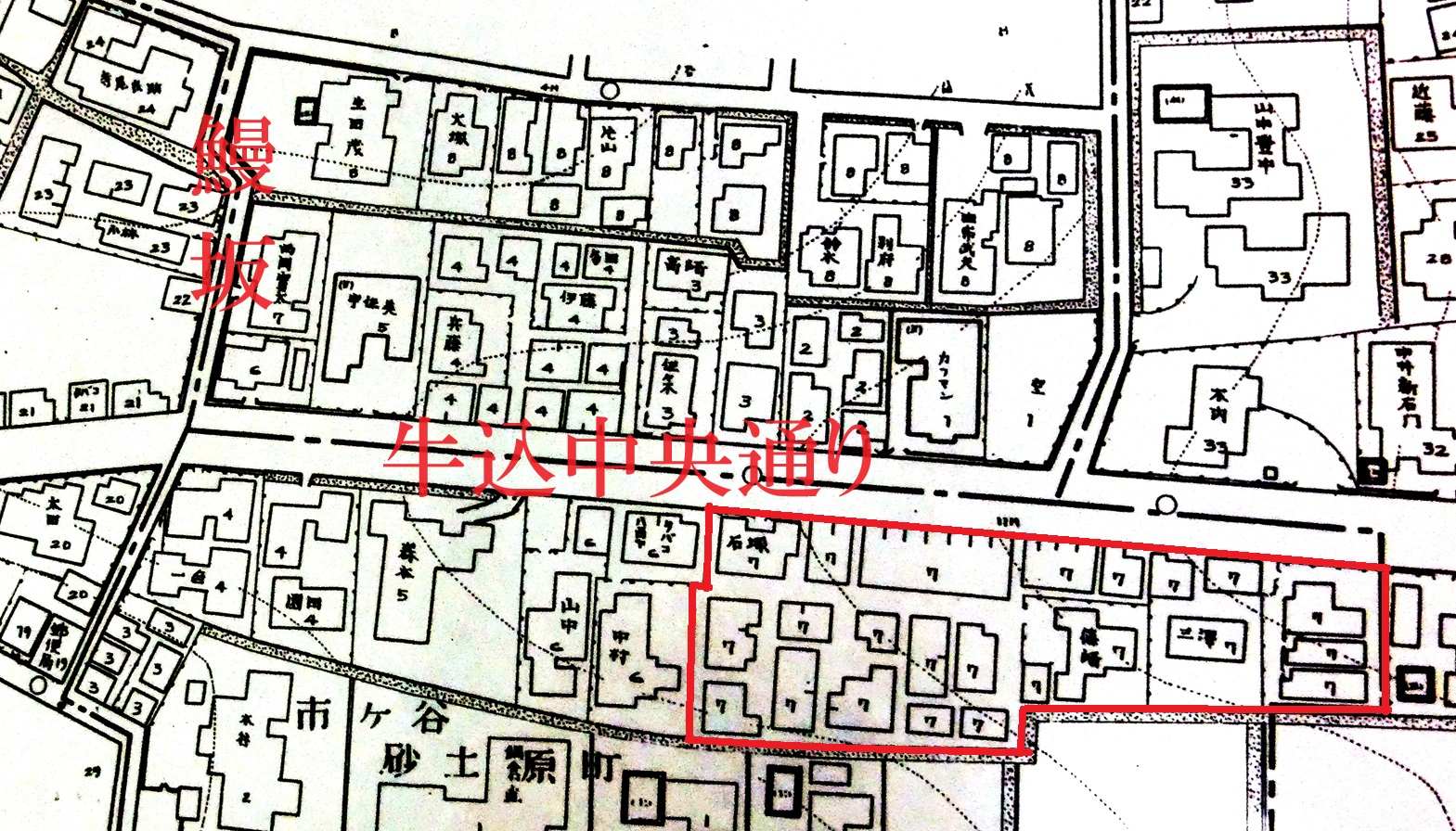

- 五叉路[明治市区改正](明治40年ごろ)

- 地理風俗大系 昭和12年

- 画家2人 昭和14年

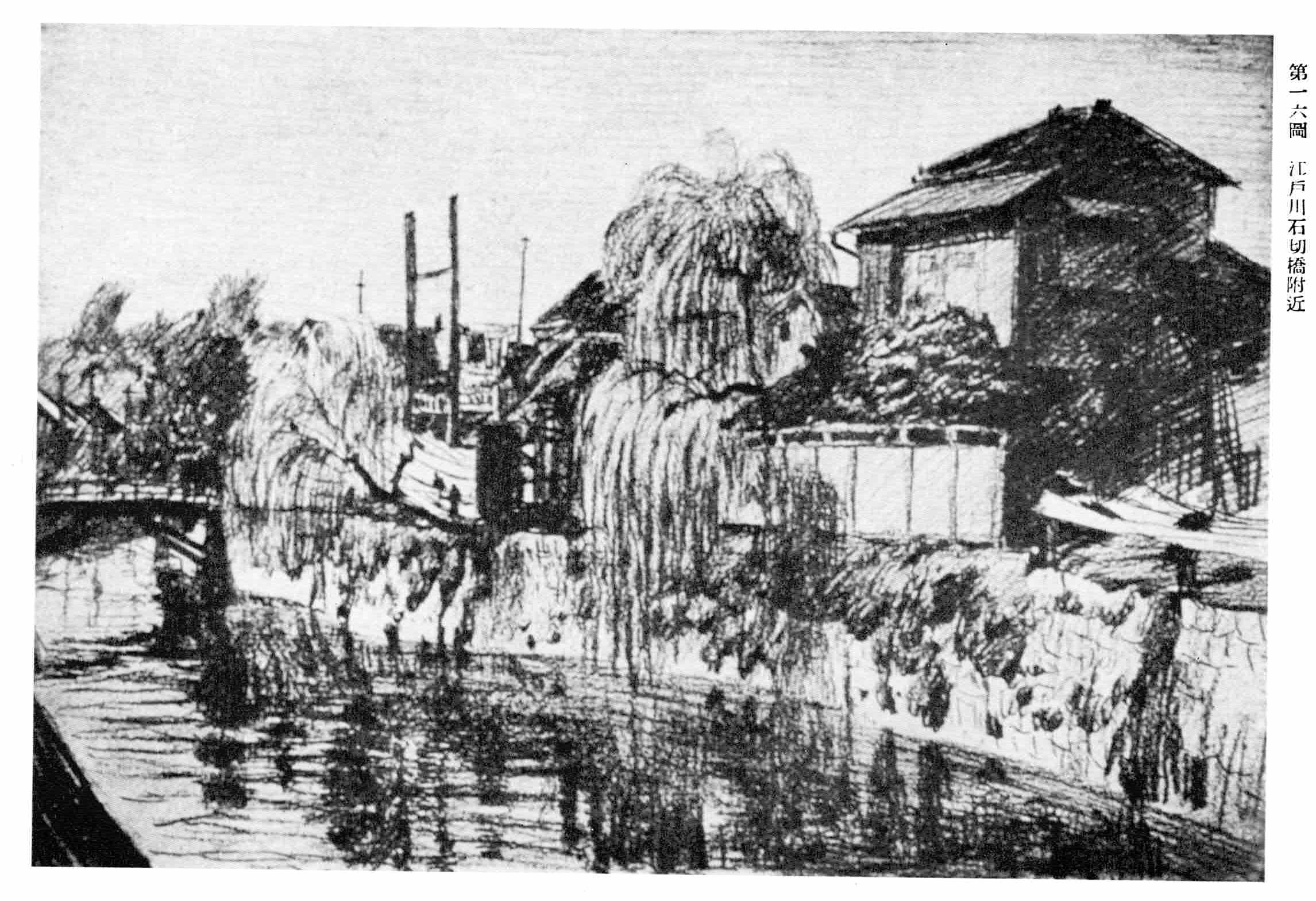

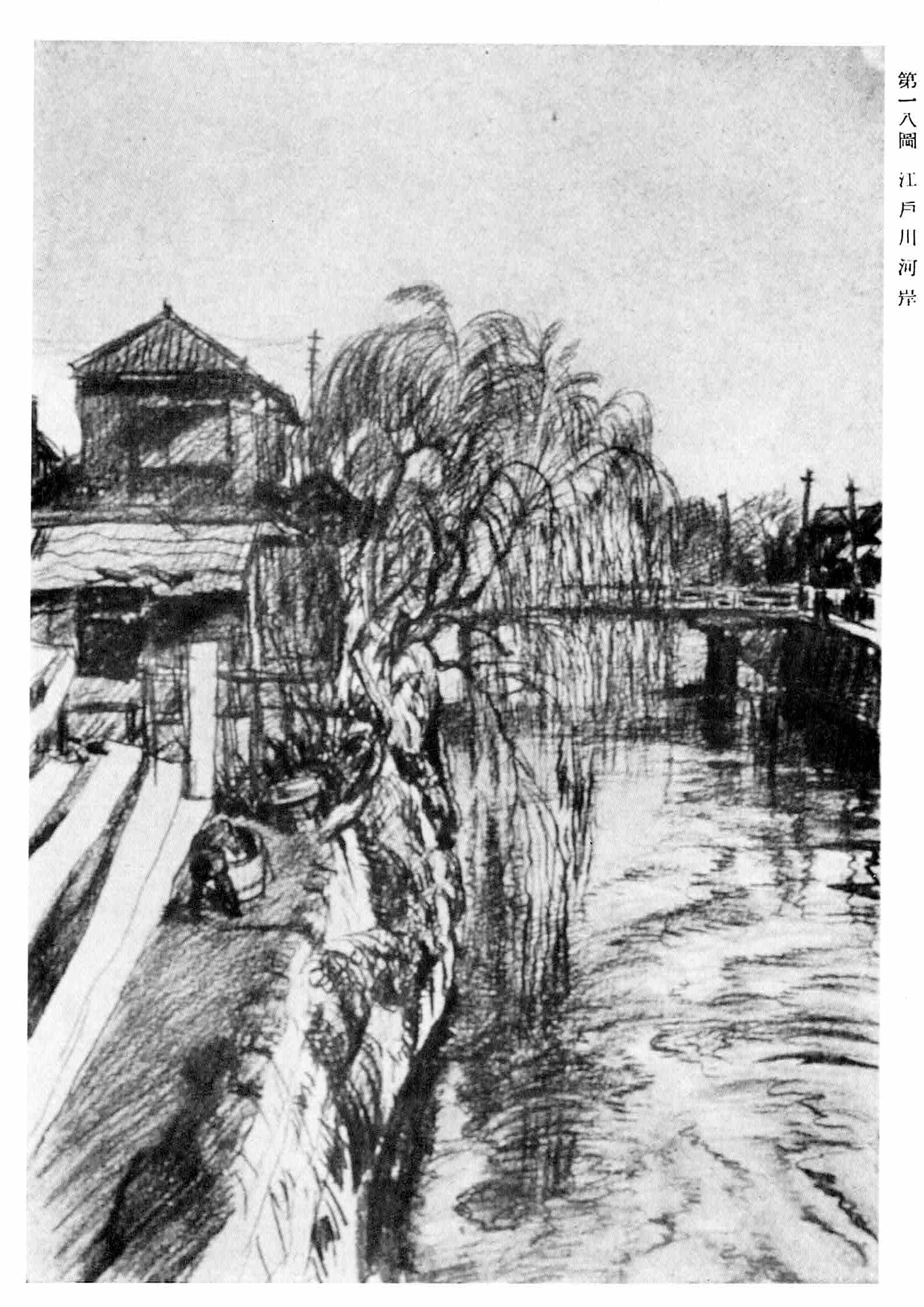

- 中村道太郎と織田一磨 戦前

- 以下は写真中心

- ロータリーの廃止 昭和28年

- 昭和を走ったチンチン電車

- 下宮比町交差点

- ラムラ「ラムラの「せせらぎ」」

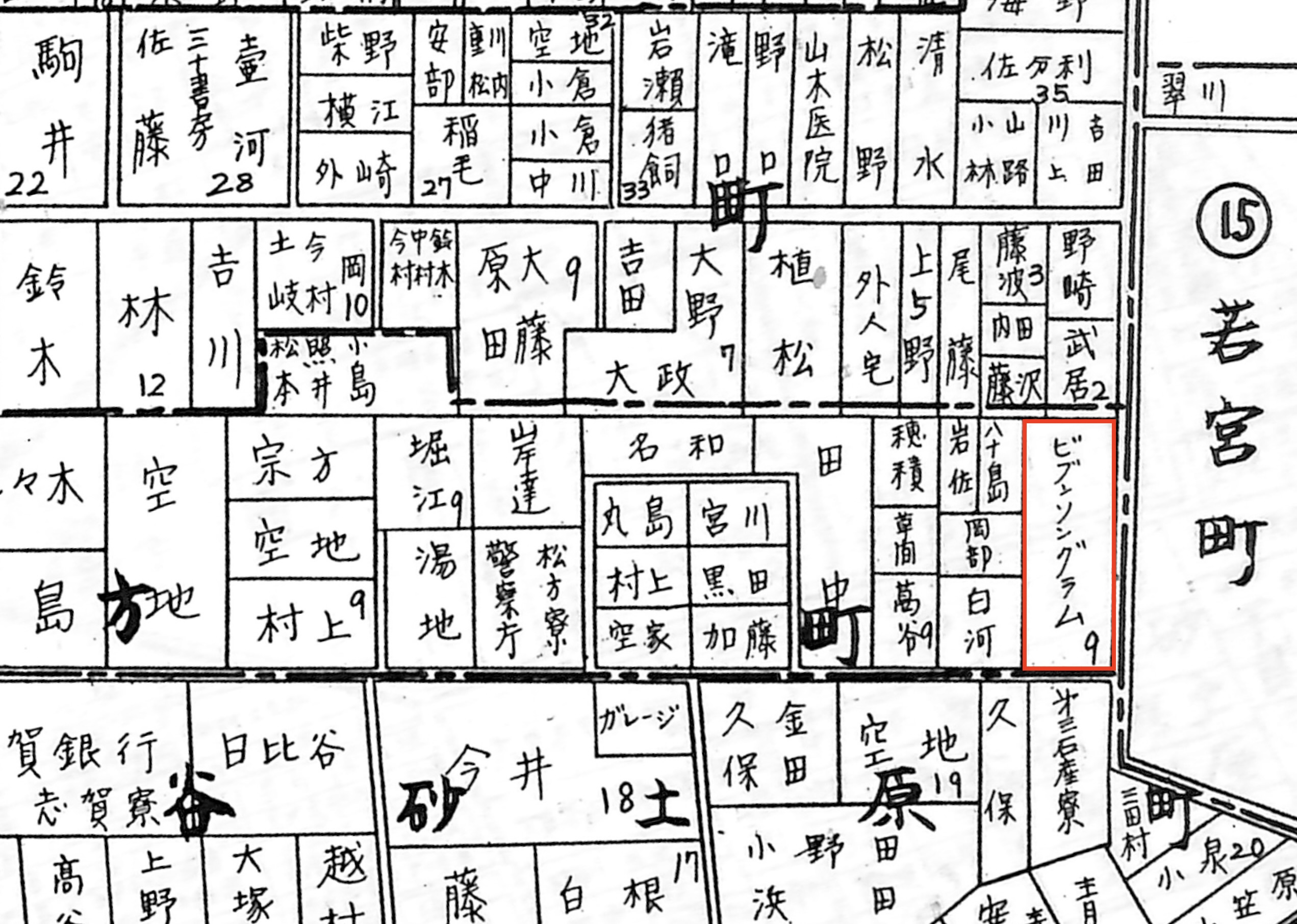

- ⑮飯田橋 昭和6年〜44年

- ③飯田橋 昭和27〜42年

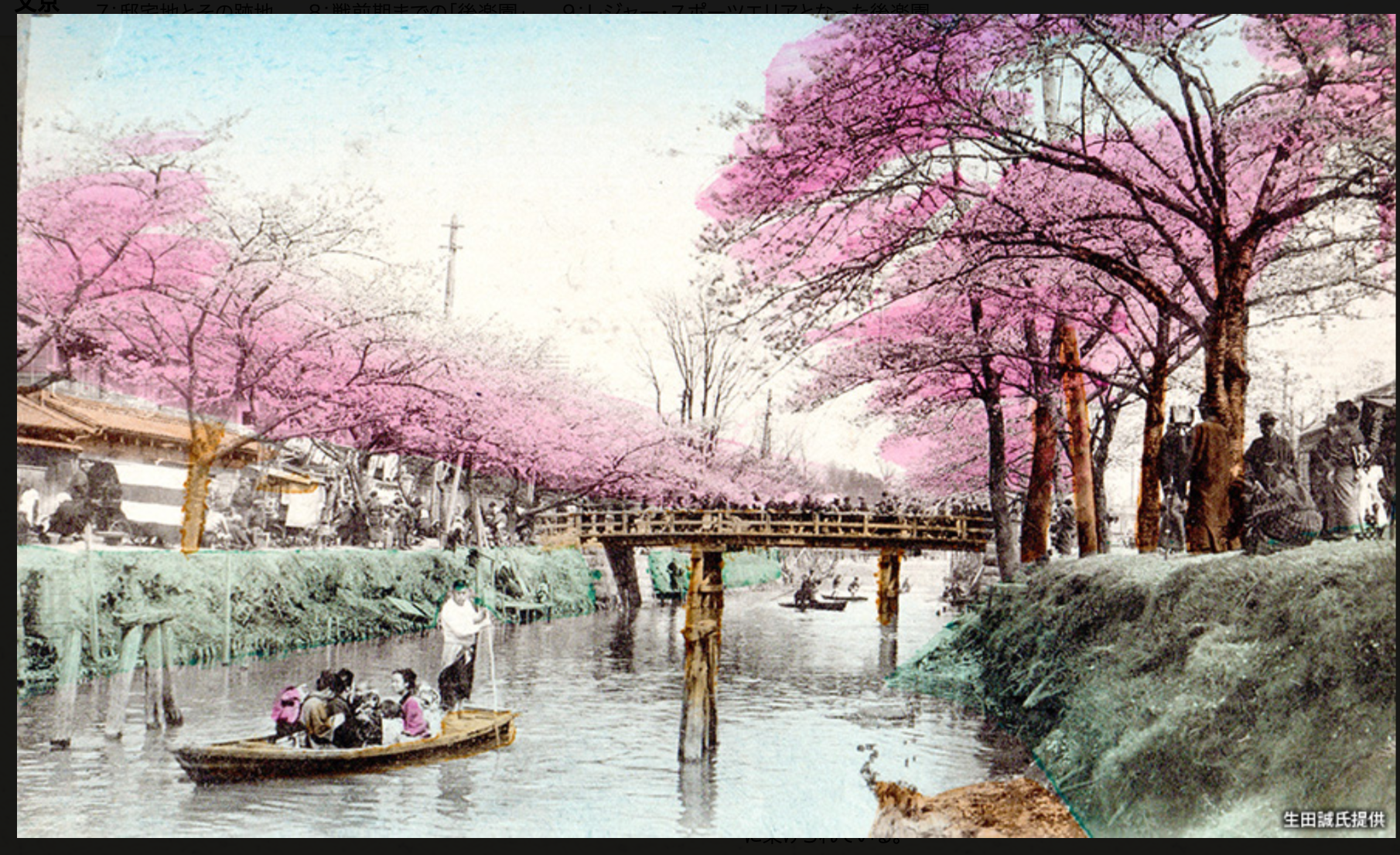

- 神田川と船河原橋 昭和39年

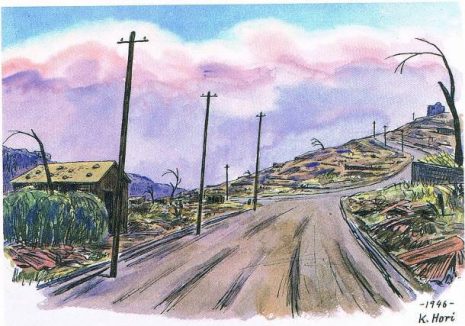

- ⑬飯田橋 焼跡・都電 昭和41年

- ③飯田橋 升本酒問屋 昭和42年

- 消防訓練 昭和41年頃 ID 12317-18

- 飯田橋駅 昭和44年 西口 ID 8267など

- 西口のビル 昭和44年

- 西口と東口のビル 昭和44年

- 目白通り モリサワ 昭和44年 ID 12776-79

- 飯田橋駅 昭和48年 ID 8792など

- 飯田橋駅 昭和50年 西口 ID 652など

- 飯田橋と神田川 昭和51年 ID 479など

- 飯田橋 昭和51年 ID 495-497

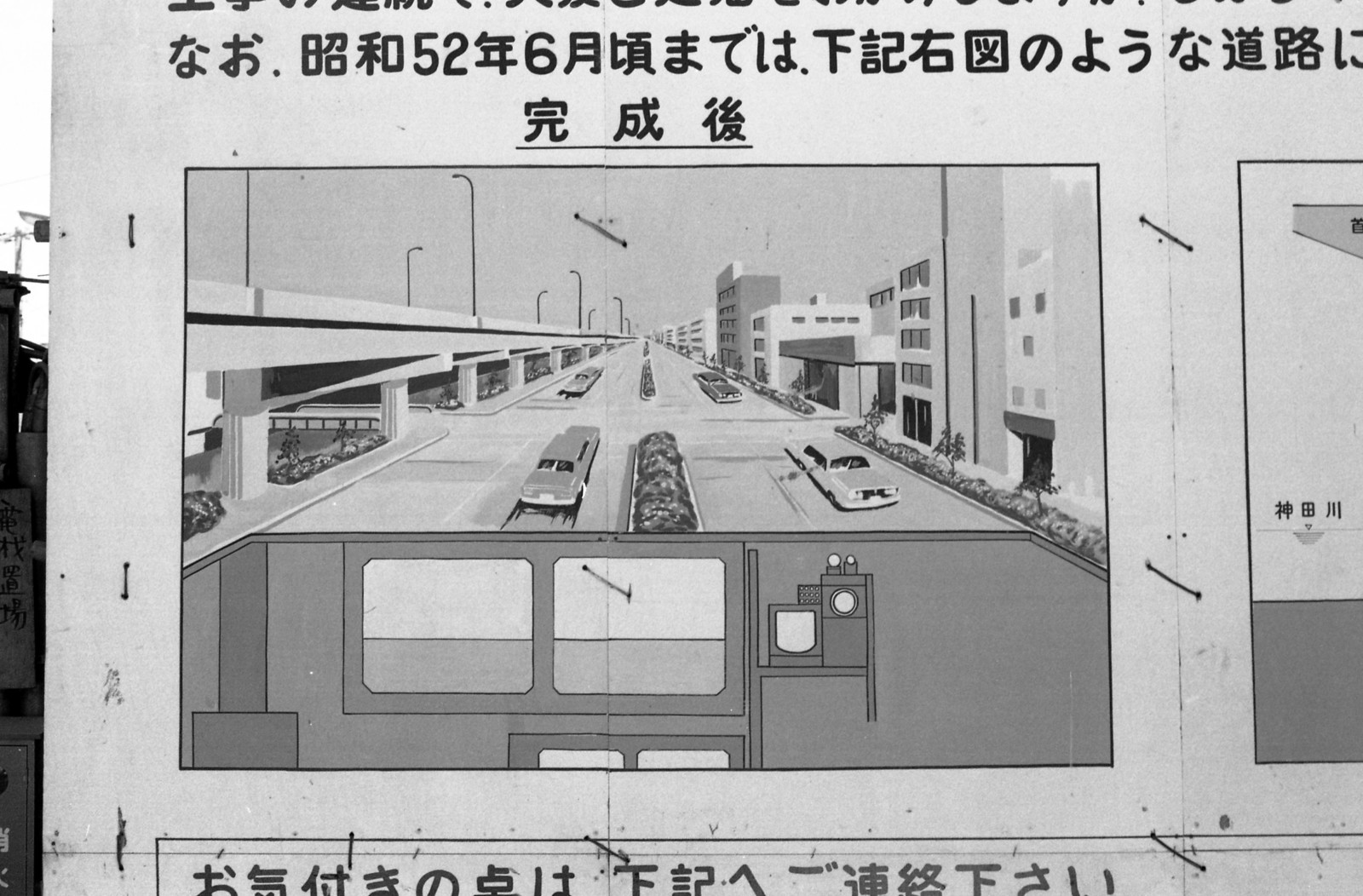

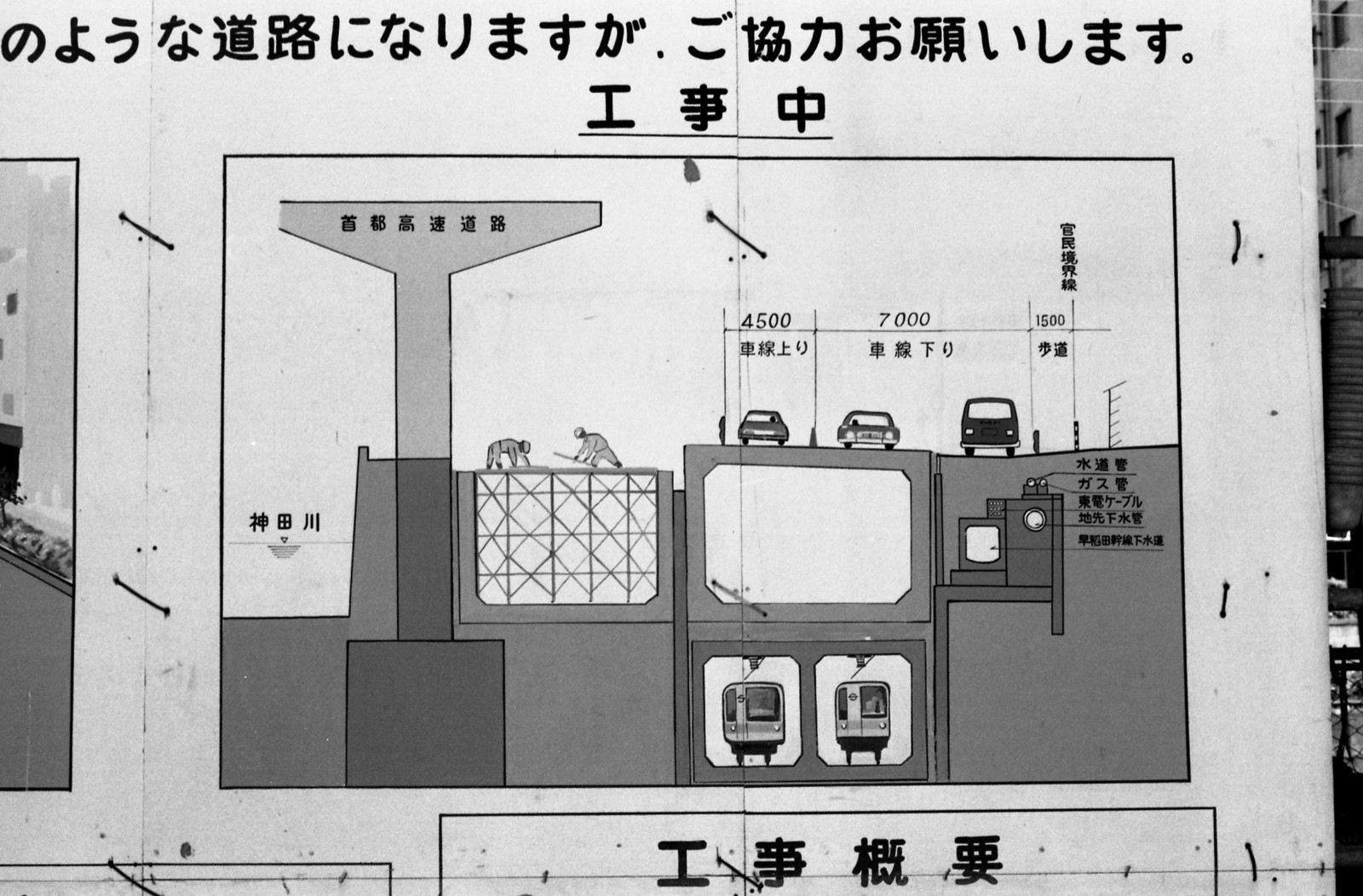

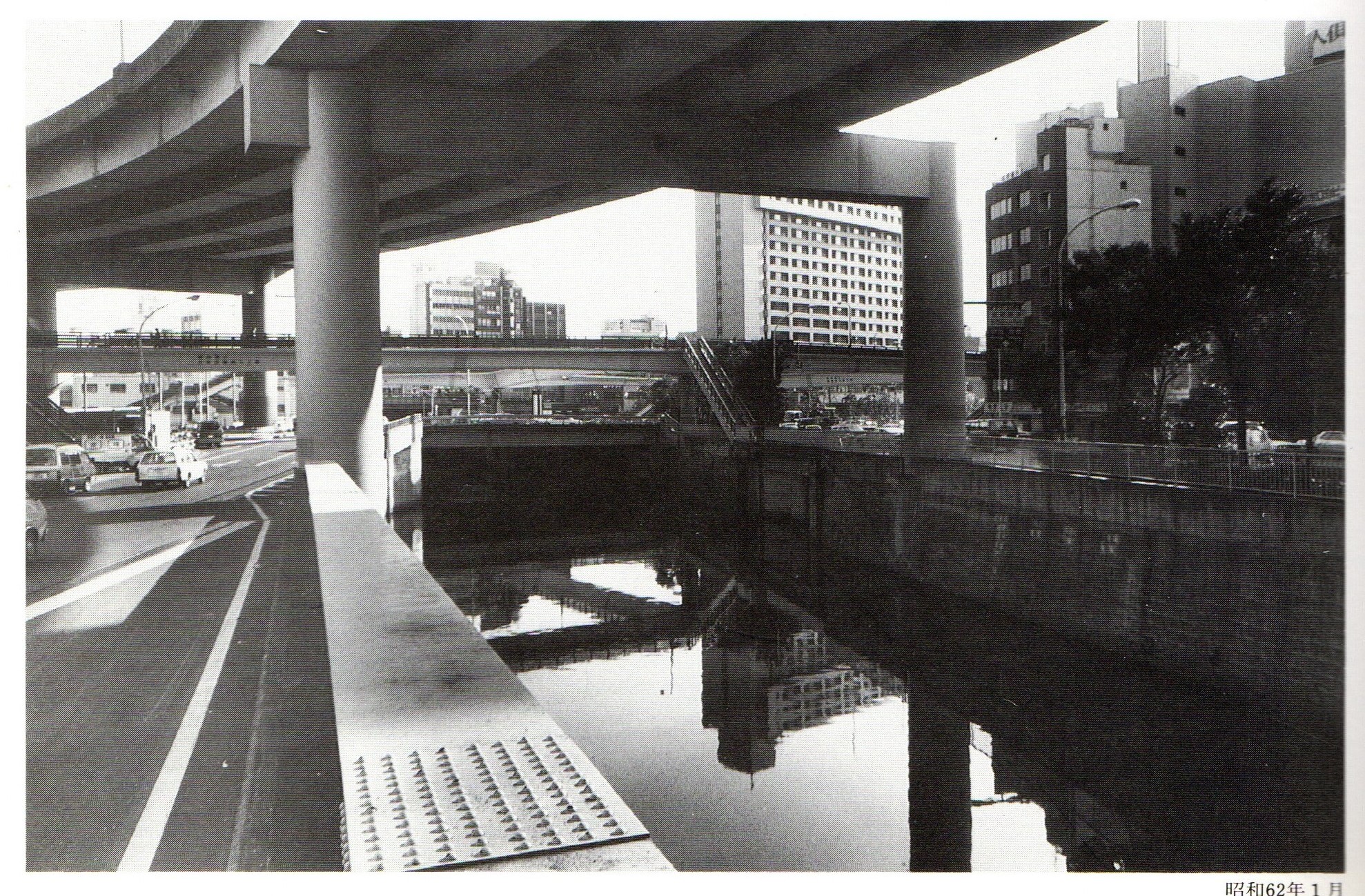

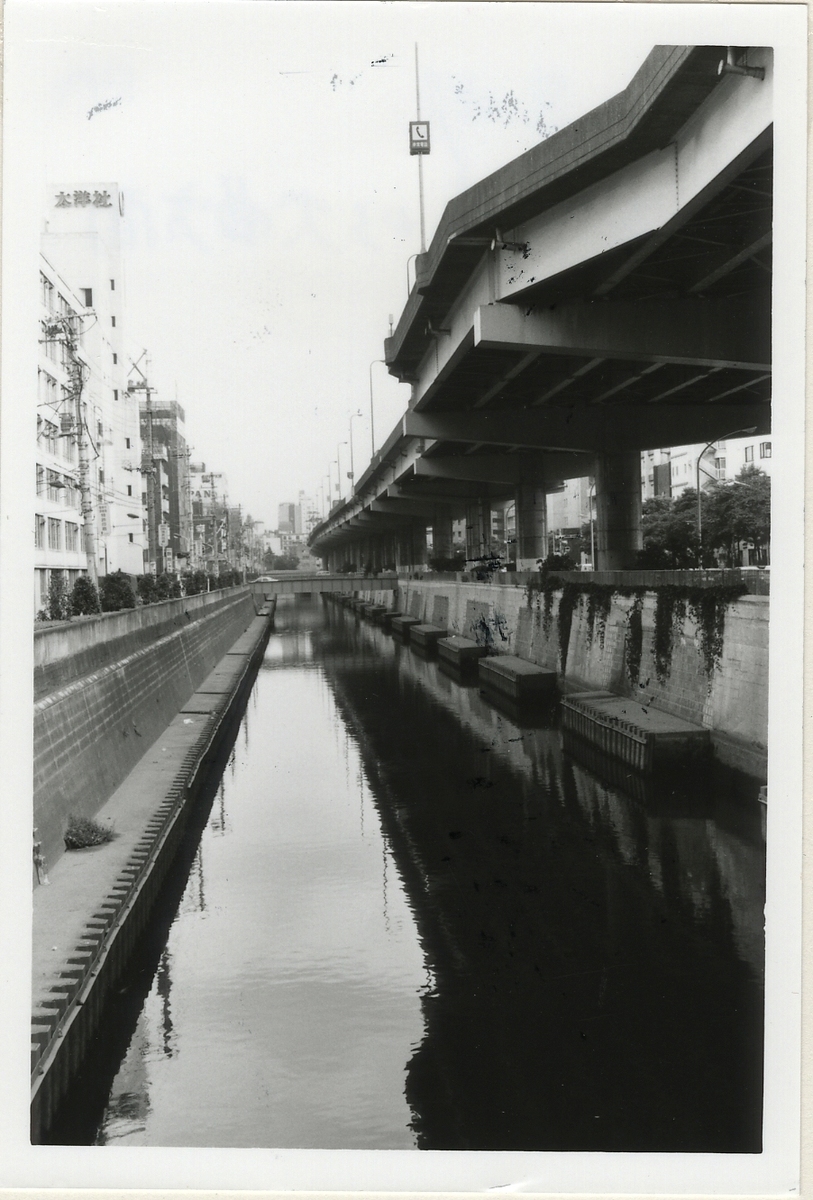

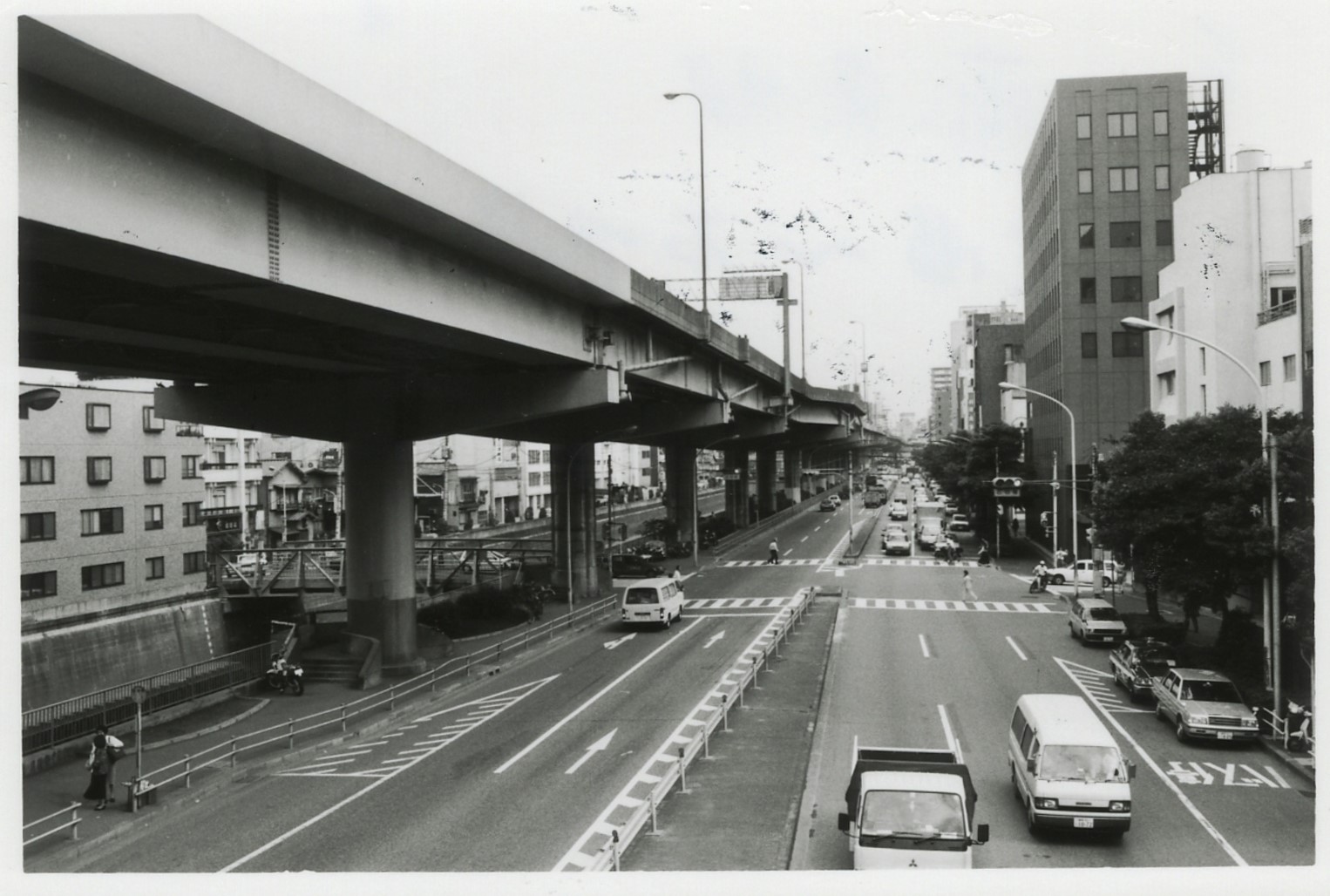

- 首都高速 昭和52年 ID 12205など

- 目白通り 昭和54年 ID 12019など

- 目白通り 昭和54年 ID 12023など

- 目白通り 昭和54年 ID 12074, 76-82

- 目白通り 昭和54年 ID 12083など

- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 498-90, 12111

- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 12104

- 地下鉄 昭和54年 ID 642など

- 飯田橋駅 昭和54年 東口 ID 652など

- 飯田橋交差点 平成元年 ID 508

- JR飯田橋駅 令和4年 ID 17577

- 荷揚

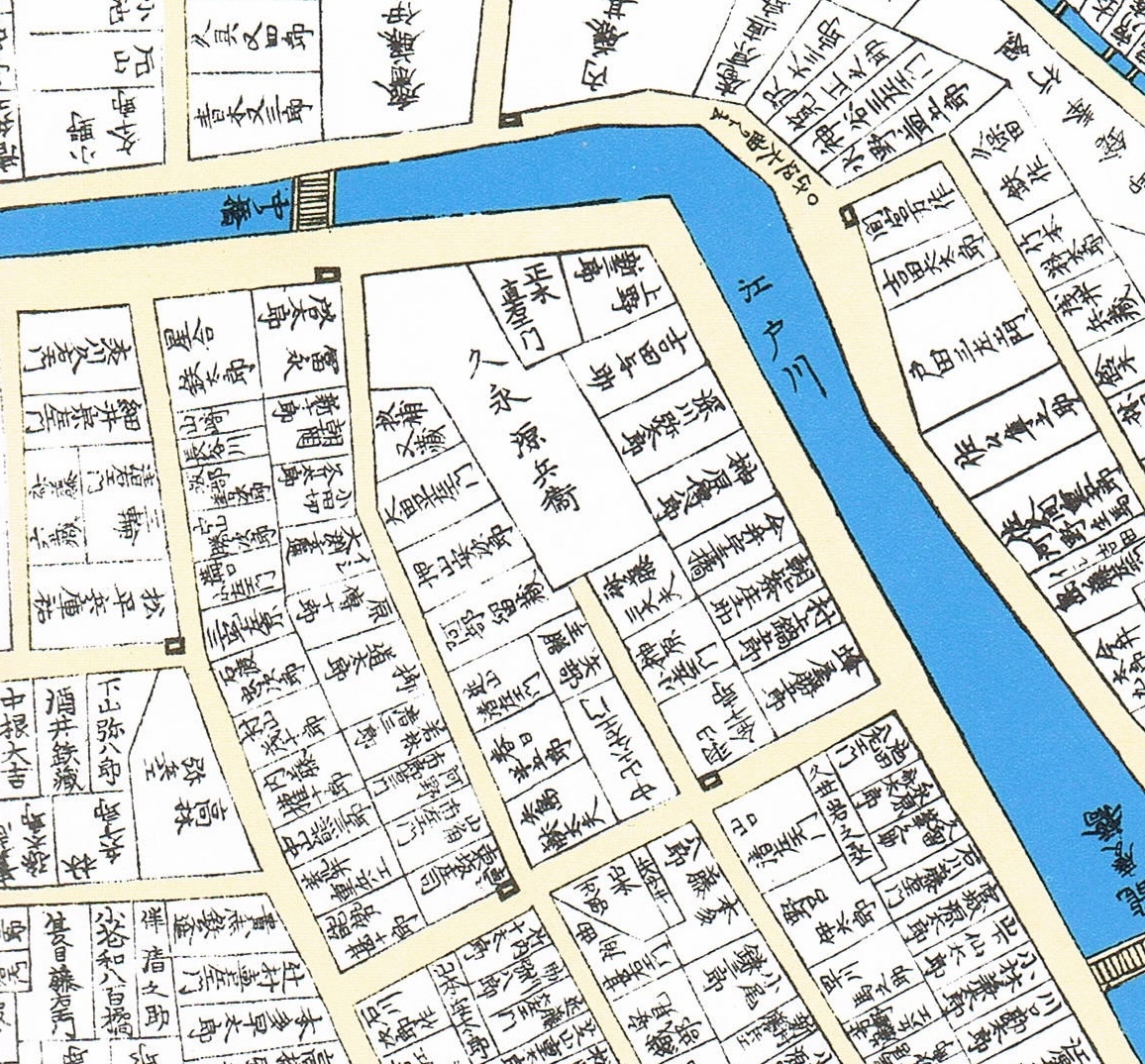

- 広重

- 寒泉精舎 ID 17975

- 升本

- 地名考

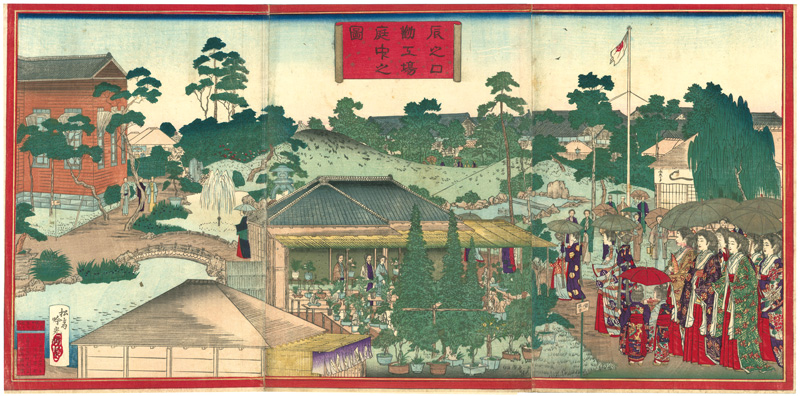

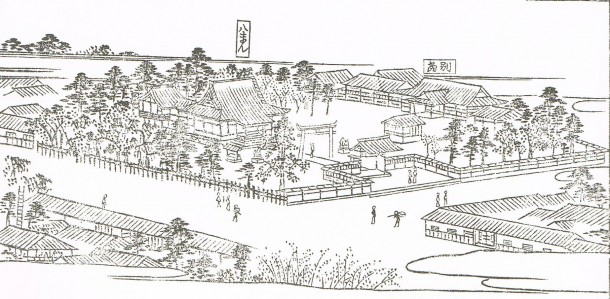

- 浮世絵

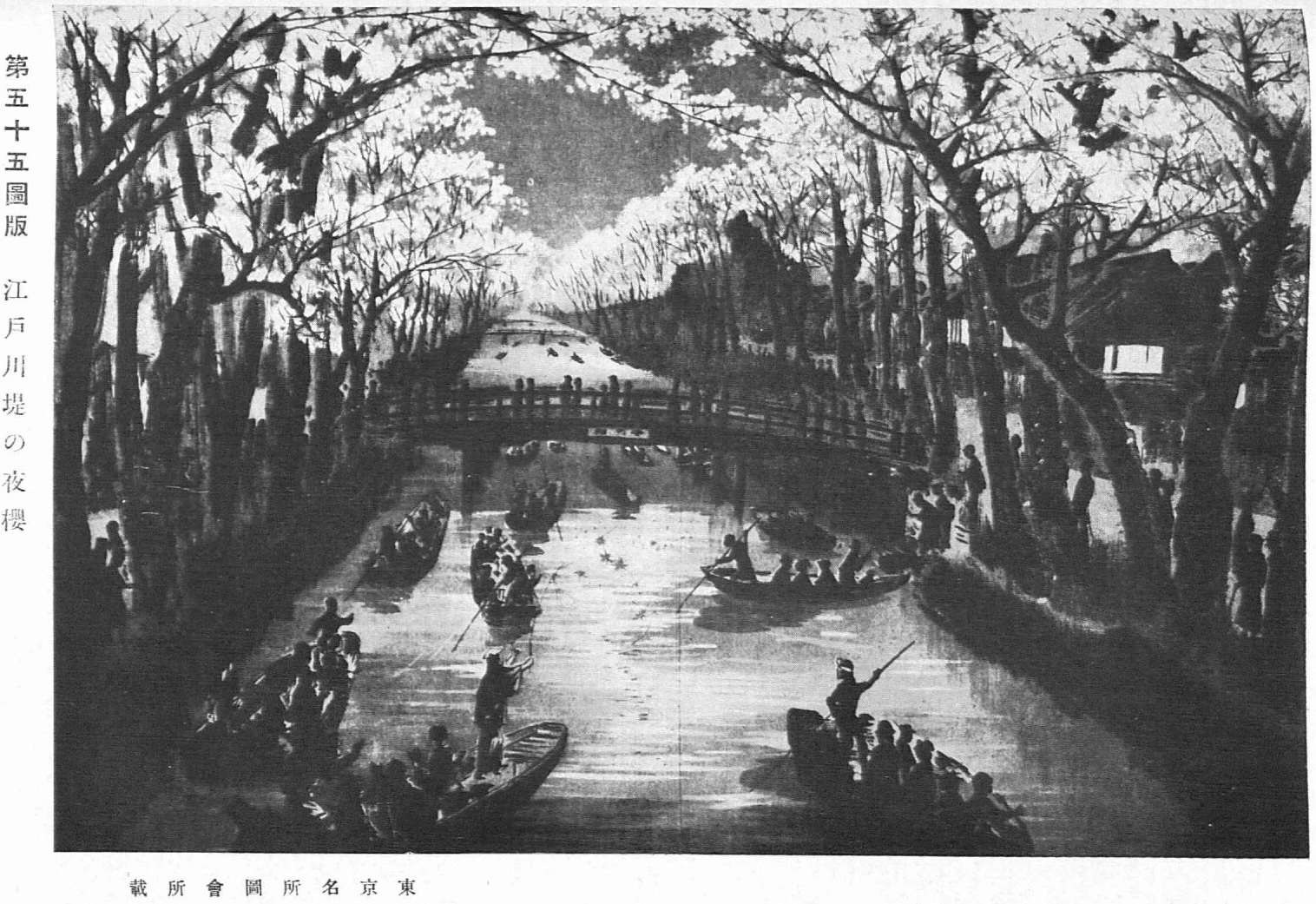

- 江戸

- 明治

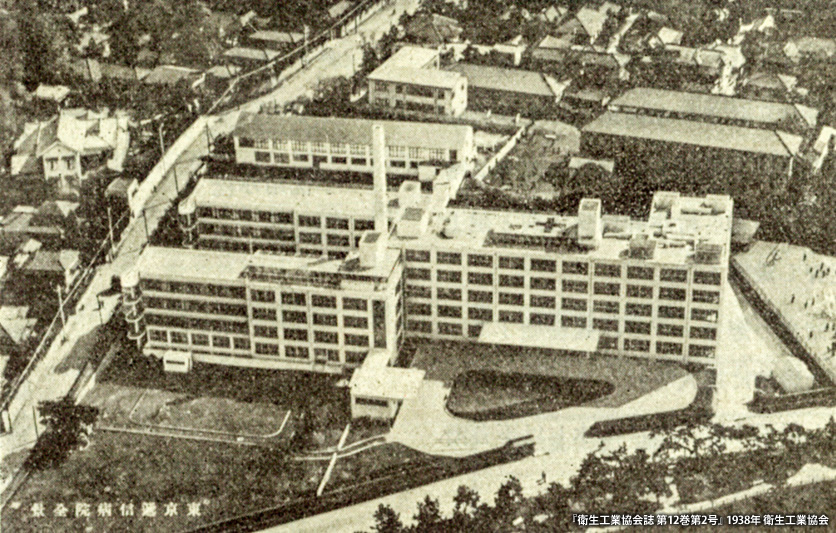

- 石黒忠悳

- 看護婦養成

- 医師荻野吟子 明治12年

- 軽子坂と揚場町の同居

- 柿の木横町

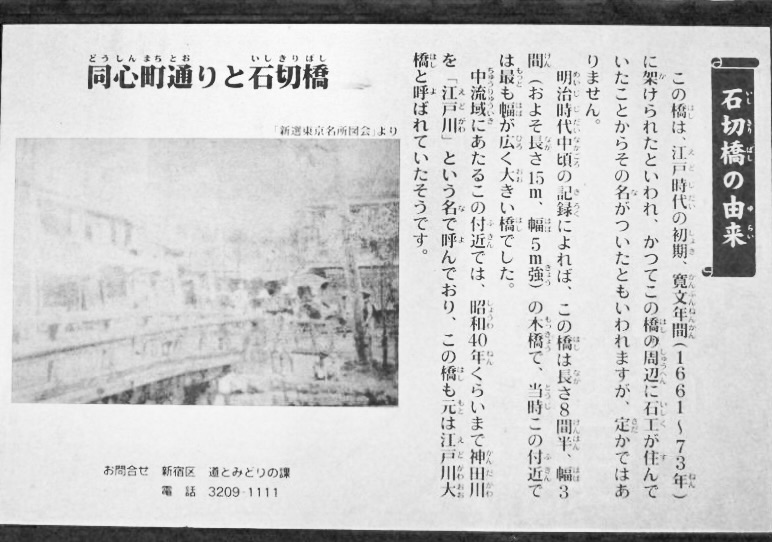

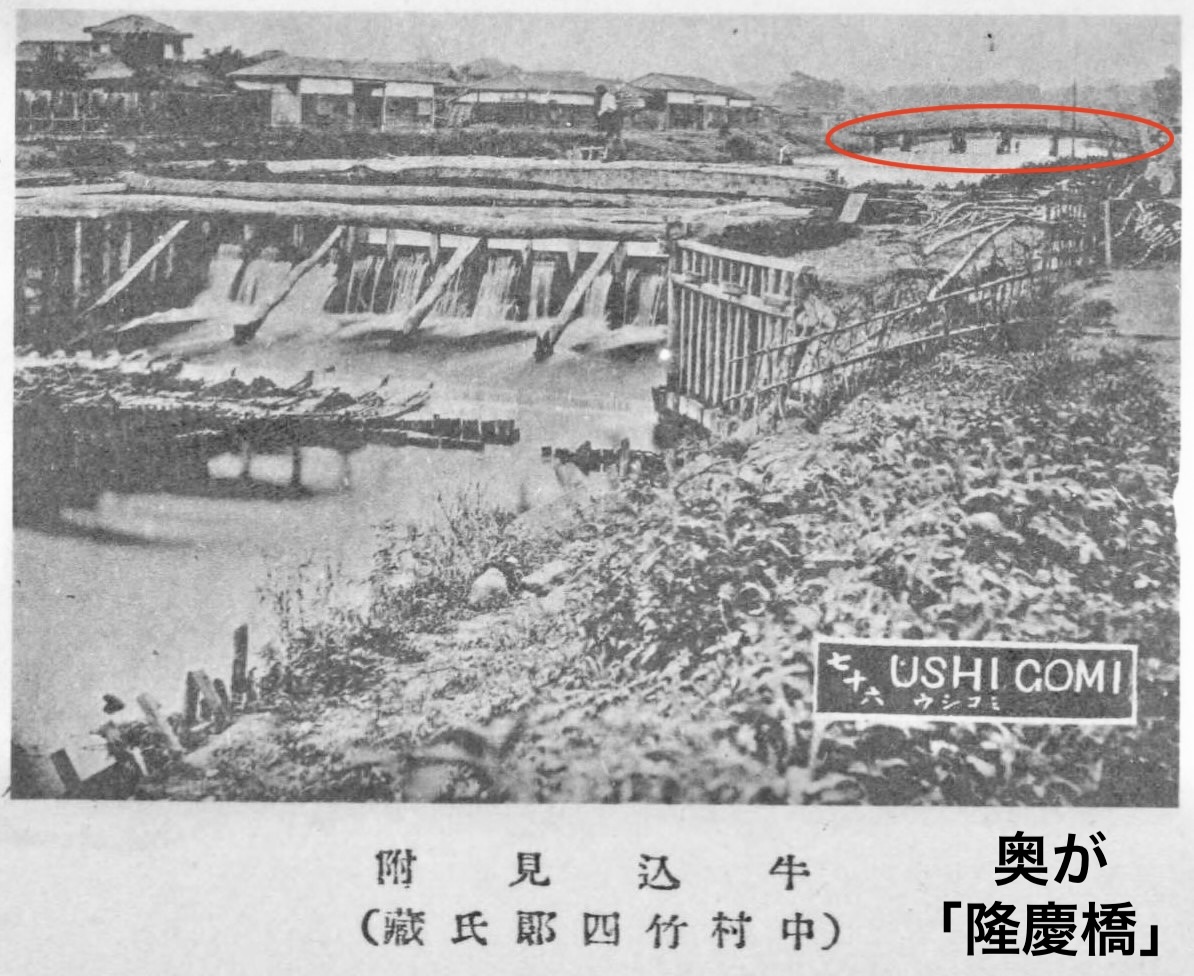

- どんどん橋

- むらさき鯉

- 船河原橋と蚊屋が淵

- 升本総本店(前後)

- 神楽河岸 松沢光雄 昭和43年

- 悪臭漂う飯田濠

- ラムラの「せせらぎ」

- 以下は写真中心

- 神楽坂下交差点 昭和37年 昭和43年 昭和44年 昭和46年

- 路面電車 升本酒問屋 昭和42年

- 加藤嶺夫氏 昭和46年

- 飯田橋駅東口 ID 475 481~483 11457 12190 昭和51年

- 駅東口2 ID 480 11455 494 11469 昭和51年

- 河岸埋立 ID 493 537 539 540 543 昭和51年

- 失われた新宿区 ID 484 478 11477 12204 昭和51年

- 神楽河岸 ID 474 11456 12189 昭和51年

- 千代田区 神楽河岸埋立 昭和51年 ID 11468

- 歌川広重団扇絵

- 神楽坂警察署

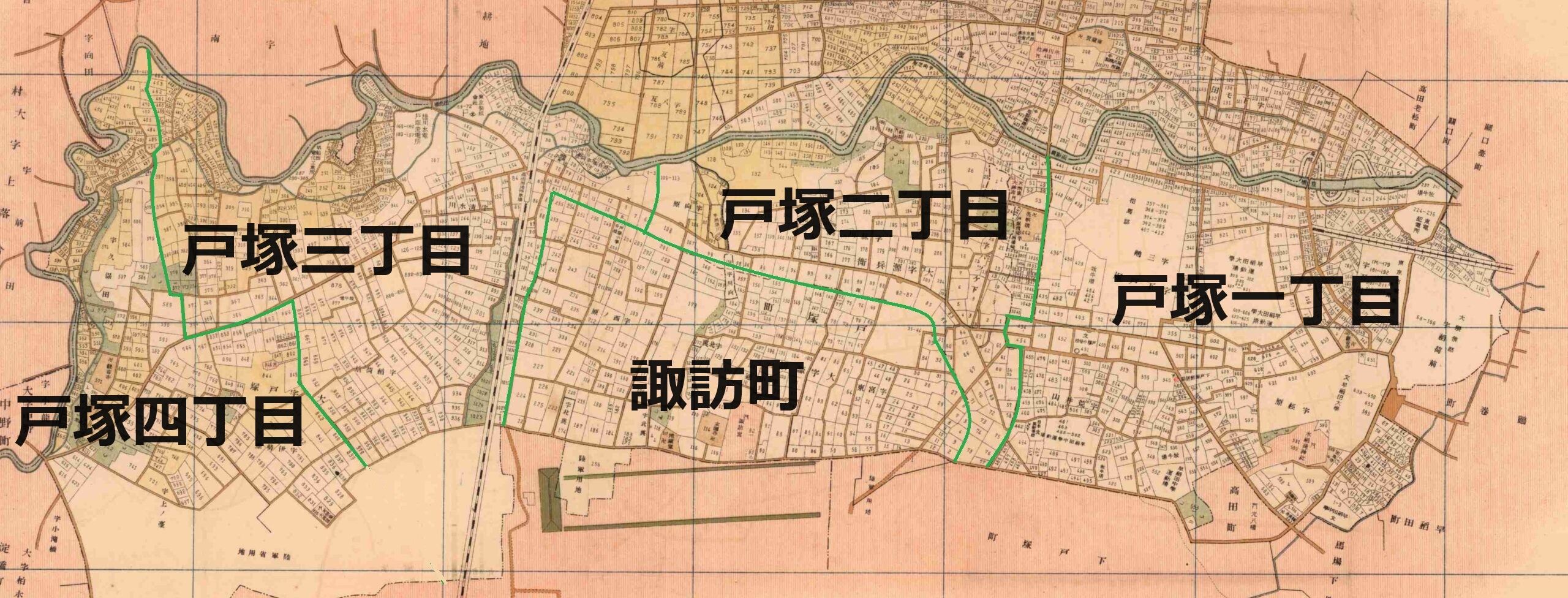

- 町名はいつから

- 悪臭漂う飯田濠

- ラムラの「せせらぎ」

- すっかり観光地な

- 以下は写真中心

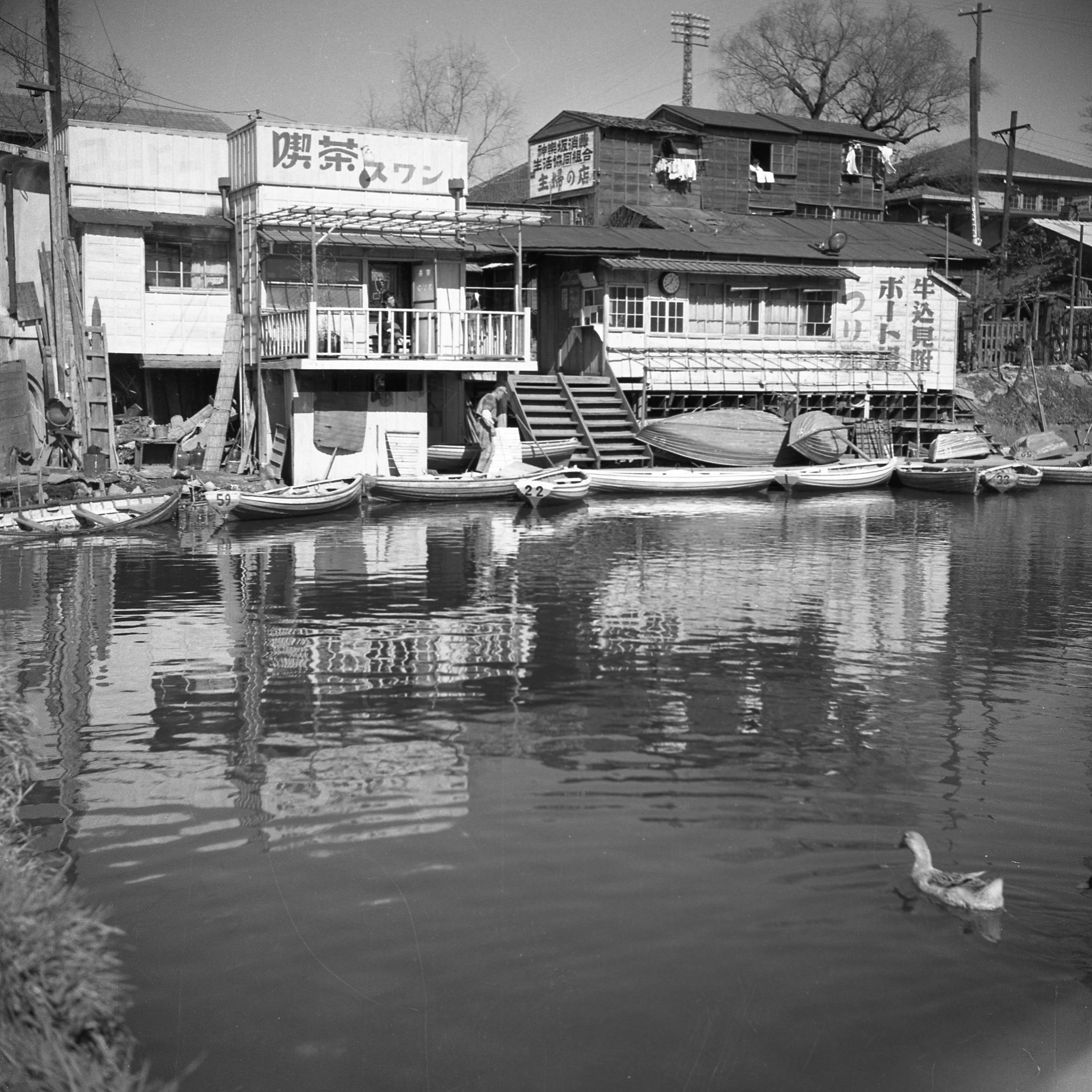

- 飯田堀 昭和27年頃 ID 16566

- 池田信 昭和40年頃

- 松沢光雄 昭和43年

- 濠近くのビル 昭和44年

- 濠近くのビル 昭和44年

- 加藤嶺夫 昭和46年

- 飯田堀 昭和48年頃 ID 8792-93

- 駅東口 昭和51年 ID 475 481-83 11457 12190

- 神楽河岸 昭和51年 ID 474 11456 12189

- 神楽河岸埋立 昭和51年 ID 493 537 539-40 543

- 千代田区 埋立 昭和51年 ID 11468

- 駅東口2 昭和51年 ID 480 11455 494 11469

- 水道局 昭和51年 ID 483 11459

- 以下は戦前

- 1丁目

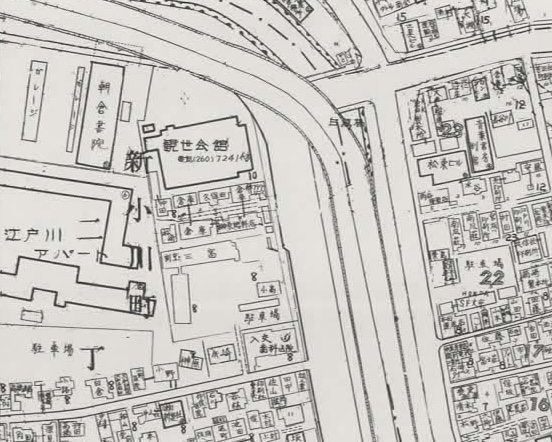

- 牛込駅

- 牛込見附(昔)

- 由来

- 大下水

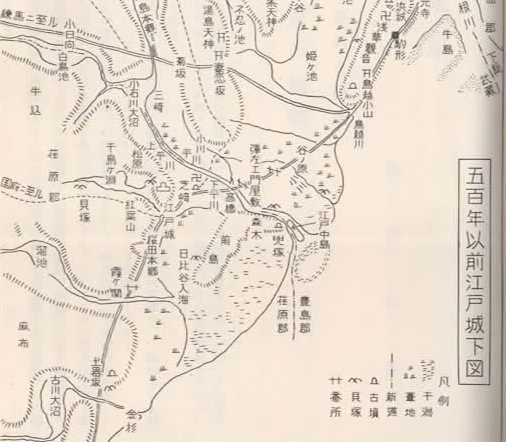

- 牛込門以前

- 神楽坂下の五叉路案

- 牡丹屋敷(昔)

- 赤井(昔)

- 寿徳庵(昔)

- 紀の善|寿司屋時代

- わが青春の記

- ガス灯(昔)

- 小栗横丁

- 神楽小路

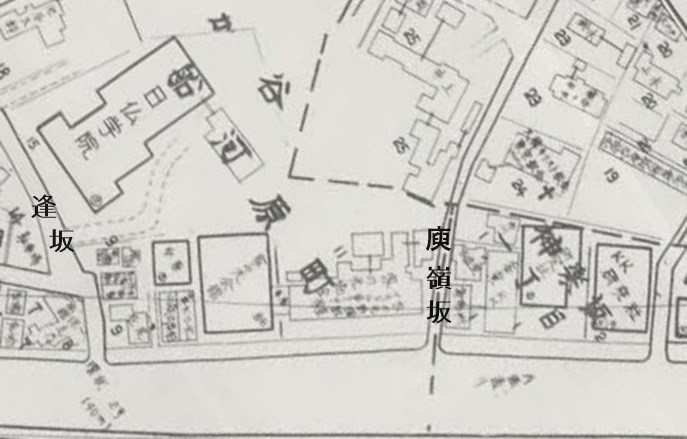

- 庾嶺坂

- 新坂橋

- 以下は道路と駅

- 飯田橋駅東口

- 飯田橋駅東口2

- 外堀通り

- ボート場

- 梟林漫筆 内田百閒

- 以下は店舗

- 翁庵

- のレン

- 不二家

- 紀の善

- 紀の善の閉店

- しんぱち食堂

- 紀の善の柳

- 神楽坂の立廻り

- 東京ワンタン本舗

- 1丁目+森川ビル

- 昭和42年 六さんの途中下車

- 記憶の中の神楽坂1

- 気まぐれ本格派(1)

- 三沢氏 変化40年(1)

- 変化40年(2)

- 変化40年(3)

- 2度目の事態宣言

- あの頃の神楽坂

- 以下は写真中心(交差点と外堀通り)

- 昭和6年 日本地理風俗大系 ボート乗り場

- 昭和29年頃 ID 14048

- 昭和33年? 夜景 ID 13505

- 昭和34年 夜景 芸者 ID 31-35

- 昭和34年 夜景 タワー ID 59-63

- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109

- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109

- 昭和43年 庾嶺坂 ID8016

- 昭和43年 警視庁と三富 ID8017

- 昭和48年 入口 ID 65

- 昭和51年 地下鉄 ID 69-71

- 令和元年 ID 13298

- 令和4年 ID 17576

- 以下は写真中心(1丁目)

- 明治中期 赤井足袋 ID 7640-7641

- 昭和10年代 神楽坂通り ID 1

- 昭和28年頃 ID 5190

- 看板 思い出 地元の方 4枚

- 昭和34年 夜景 着物 ID 40-45

- 昭和36年 外濠

- 昭和36年 鈴蘭灯 と 37年 蛍光灯

- 昭和36年頃 山田紙店 ID 54

- 昭和37年 神楽坂 ID 17-19

- 昭和41年 美観街× 「坂のある街」歩道の文様○

- 昭和41年 美観街○ ID 7658 歩道の文様×

- 昭和45年 ID 13198 外濠公園から

- 昭和48年 入口 ID 8801~ID 8804

- 昭和48年 地下鉄の掘削

- 昭和49年 ダンディー

- 昭和50年 山田紙店 ID 9781

- 昭和50年頃 外堀通り ID 9780

- 昭和51年 研究社 ID12201-03

- 昭和51年 研究社 ID11484-86

- 昭和54年 美観街○ ID 85、ID 86

- 昭和54年 外堀 ID 93

- 昭和54年 外堀 ID 94

- 平成2年

美観街ID 95 - 牛込橋

- 昭和5年頃 見附 ID 9378

- 昭和6年 ID 2

- 昭和20年代 ID 21, 23

- 昭和35年頃 牛込見附と山田紙店 ID 47-50

- 昭和36年頃 ID 52-53

- 昭和36年頃 ID 12125~27

- 昭和37年 桜の木 ID 55と56

- 昭和37年頃 桜の木 ID 5993~5955

- 昭和44年 駅内と警視庁 ID 8267, 8269, 8270

- 昭和44年 西口→交差点 ID 8283

- 昭和45年 外濠公園から ID 13198

- 昭和45年 西口→交差点 ID 13117+4枚

- 昭和45年 西口→交差点 ID 13126+1枚

- 昭和45年 地下鉄工事中 ID 64

- 昭和48年 地下鉄工事中 ID 8799

- 昭和48年 石畳の牛込橋 ID 67

- 昭和49年 石畳の牛込橋 ID 8791

- 昭和48年 交差点→ ID13158

- 昭和50年 ID 9808~9809

- 平成7年 ID 16074

- 平成23年 ID 16075

- 平成31年 ID 14049

- 令和元年 ID 13318

- 2丁目

- 志満金

- オザキヤ靴店

- 食堂トレド

- 千年こうじや

- 梅花亭

- 陶柿園

- 神楽坂写真館

- 肉のますだや

- 太陽堂

- アグネスホテル

- ギンレイ

- 泉・北原の旧居跡

- 2丁目のどこ

- 軽い心(昔)

- メトロ映画(昔)

- ユレカ(昔)

- パウワウ(昔)

- 広津氏の神楽館(昔)

- 神楽館(昔)

- 三孫質店(昔)

- 銀扇(昔)

- 大逆事件(昔)

- 神楽小路の池(昔)

- 神楽坂仲通り

- 神楽坂仲坂

- 小栗横丁

- 神楽坂通り(2丁目北西部)

- 上村一夫

- 上村一夫と神楽坂

- 記憶の中の神楽坂1

- 三沢氏 変化40年(1)

- 変化40年(2)

- 変化40年(3)

- あの頃の神楽坂

- 以下は写真中心

- 大正10年 お祭り

- 大正期の神楽坂通り

- 昭和27年 通り ID 28-30

- 昭和27年 ID 29とID 5081

- 昭和28年頃 ID 5190

- 昭和28年頃 七夕? ID 9506

- 昭和32年 大東京祭パレード

- 昭和33年 大島ビル

- 昭和33年 メトロ映画

- 昭和34年 芸者

- 昭和34年 芸者

- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109

- 昭和36-37年 2つの街灯

- 昭和37-9年 Oリング ID12911

- 昭和37-9年 ポーラ化粧品 ID 13, 12912

- 昭和37-9年 クラウン ID 5, 12913

- 昭和37-9年 ニューイトウ ID 4, 12914

- 昭和37年 通り ID 17-19

- 昭和37-40年 ID 11と16

- 昭和40年以前 ID 8-12

- 昭和41年 美観街なし 「坂のある街」歩道の文様あり

- 昭和41年 美観街あり ID 7658

- 昭和42年 ID 6-7

- 昭和48年 牛込見附 ID 8801

- 昭和48年 入口 ID 8801~ID 8804

- 昭和48年 十奈美 ID 8805~ID 8806

- 昭和49年 ダンディー

- 昭和50年 大島歯科 ID 9778

- 昭和50年 山田紙店 ID 9781

- 昭和50年 さわや ID 9782

- 昭和54年 ビクターレゴ―ド ID 11869

- 昭和54年 志満金 ID 11871

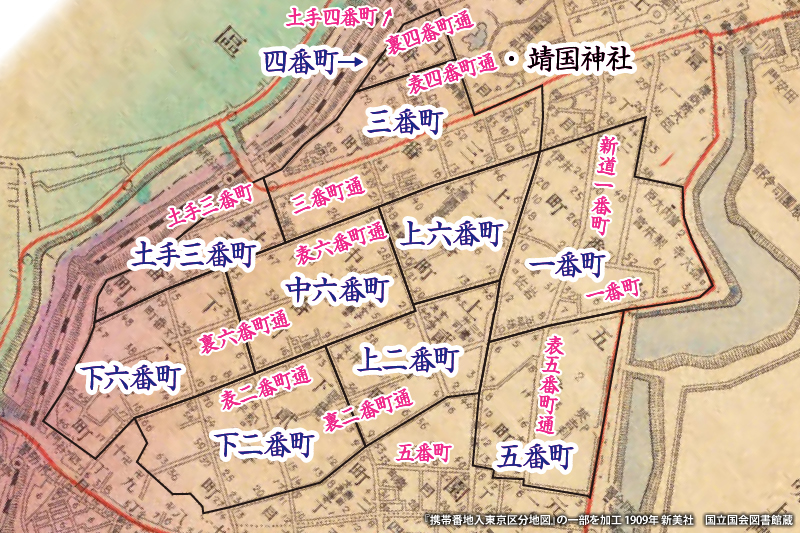

- 3丁目

- 歴史

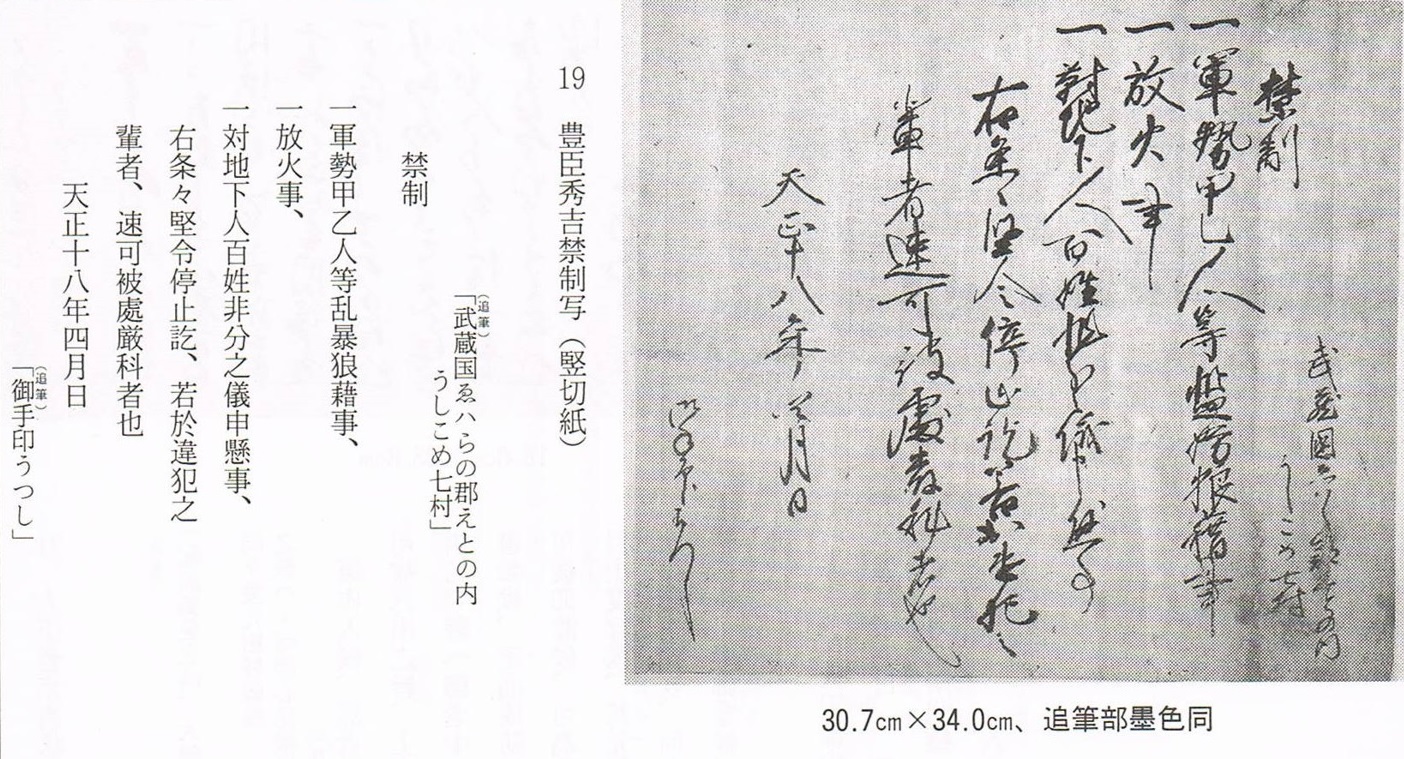

- 神楽坂之図碑

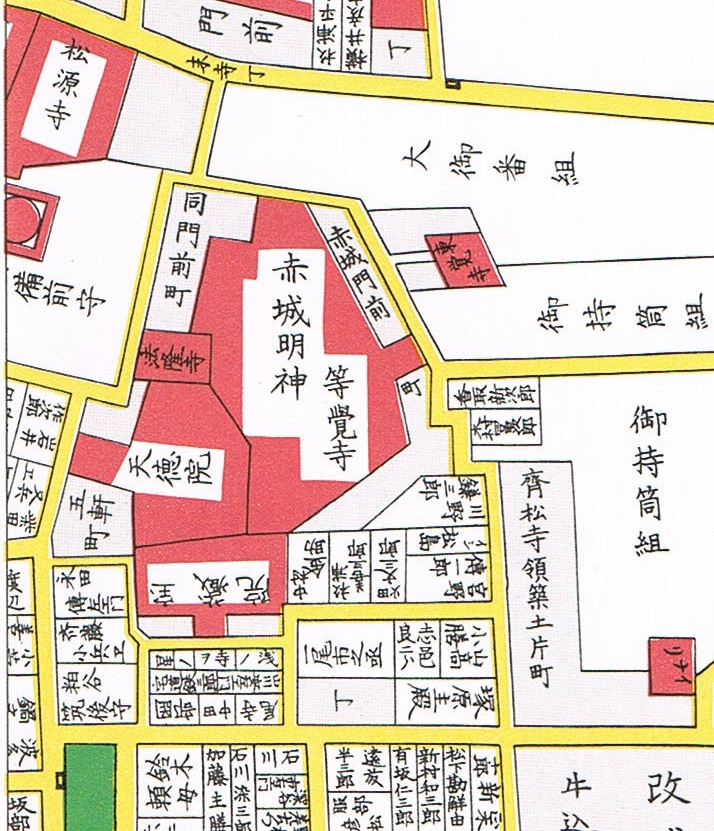

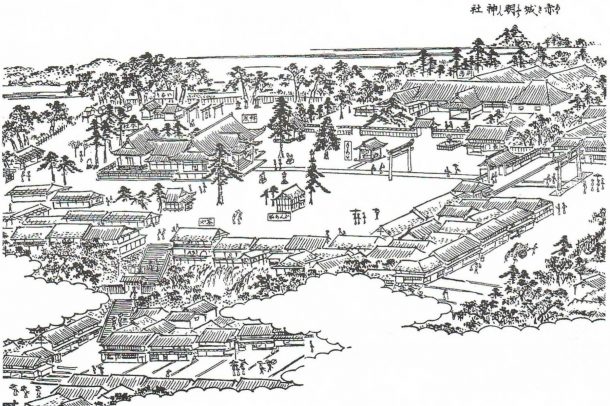

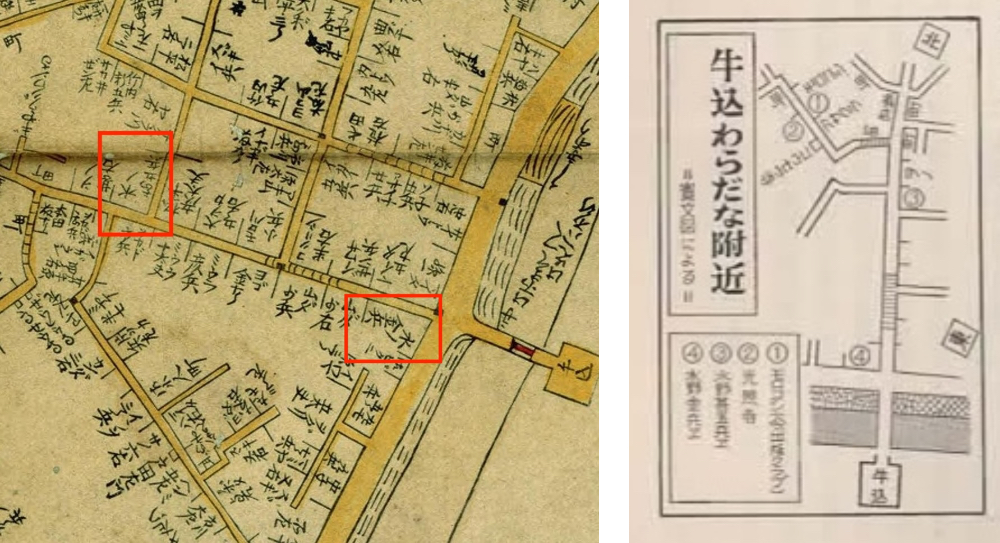

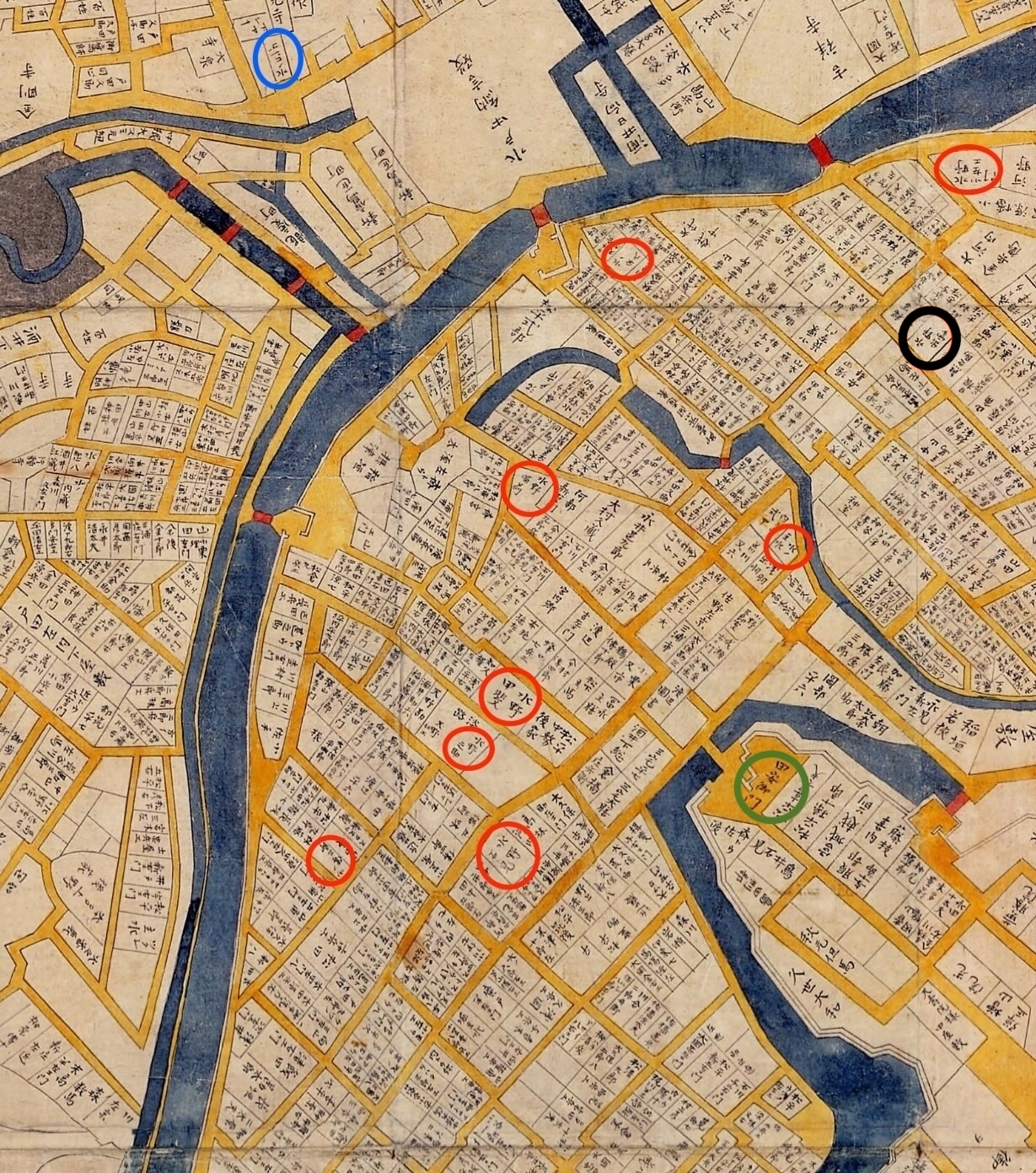

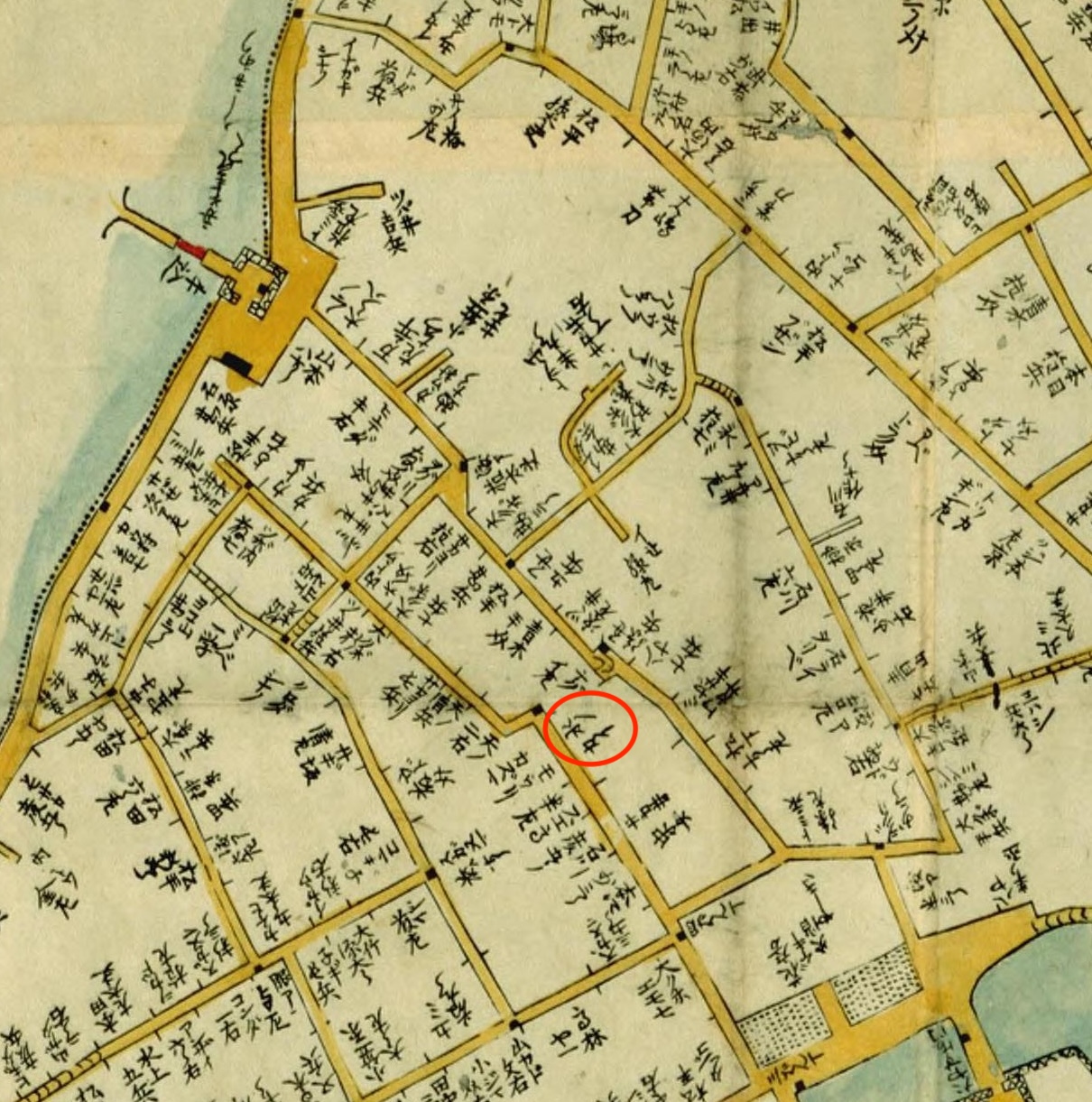

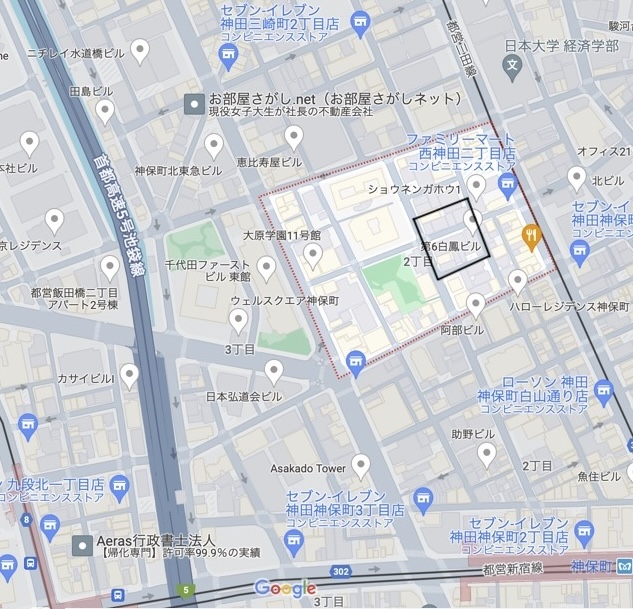

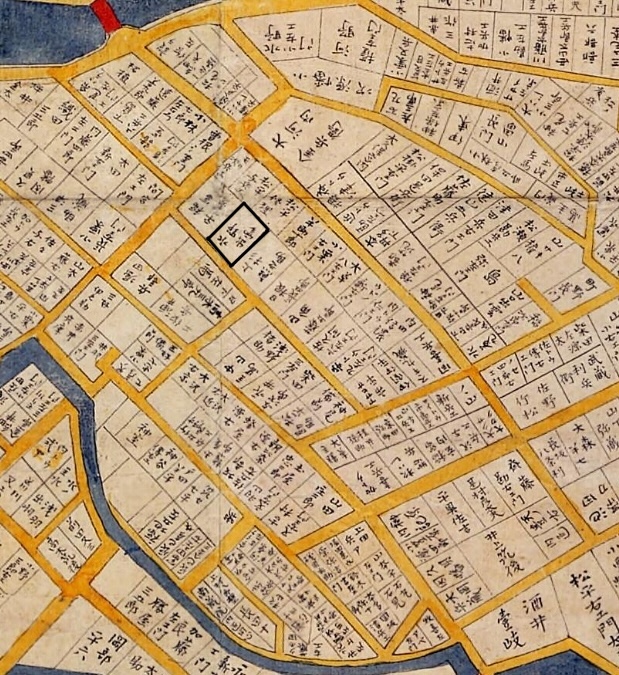

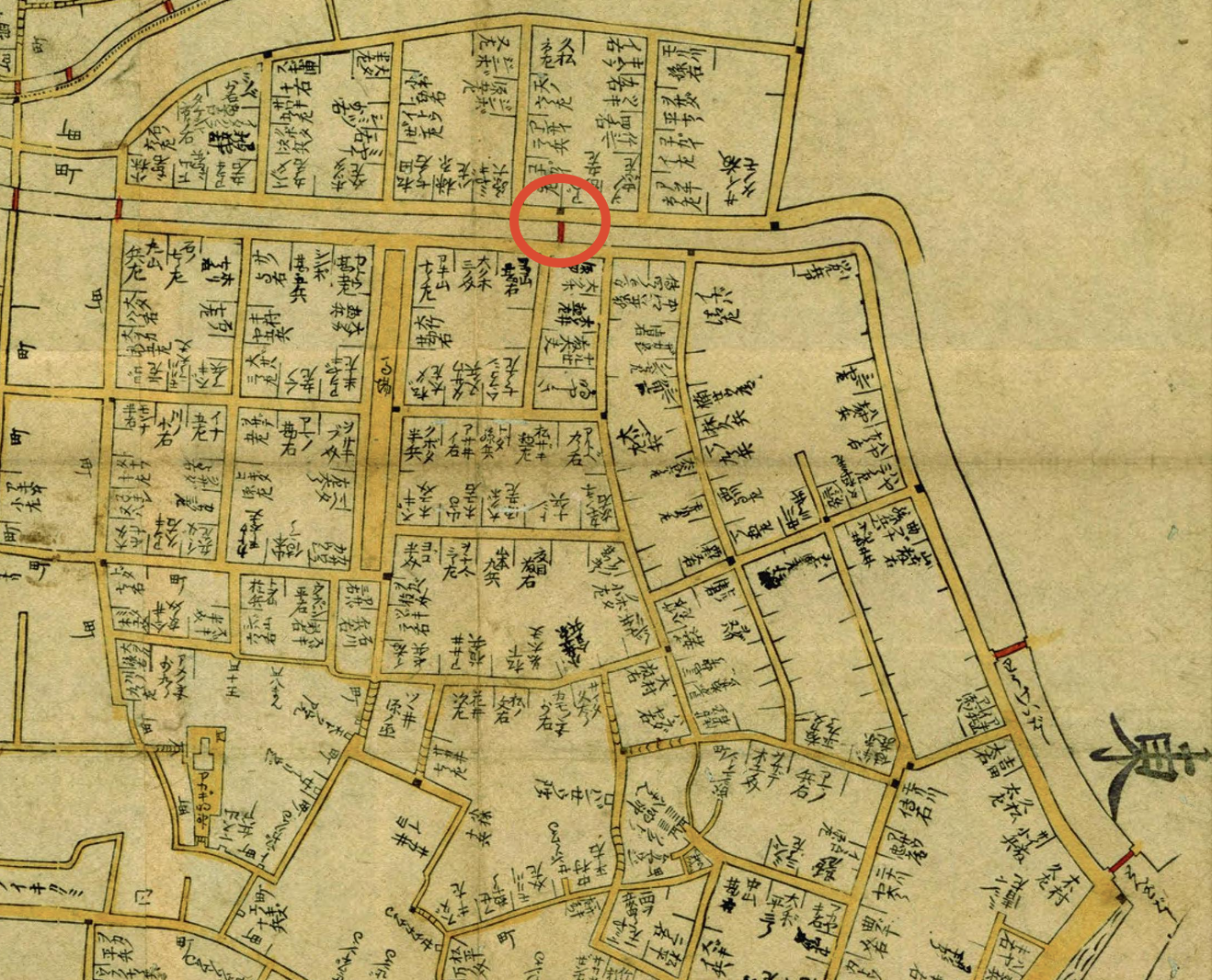

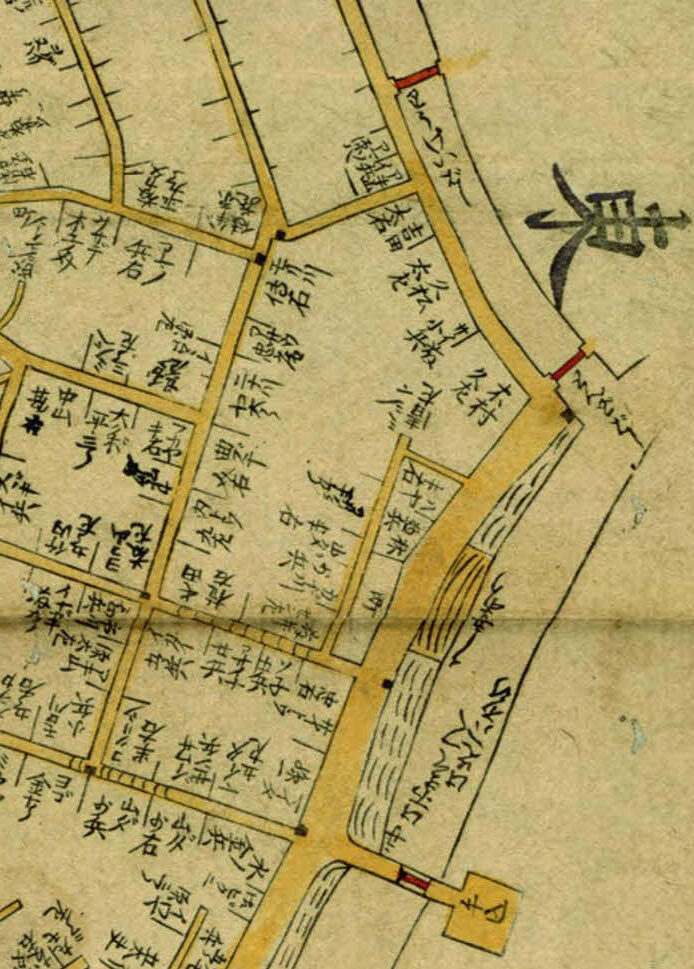

- 牛込神楽坂之図

- 伏見火防稲荷神社

- 明治26年 見番横丁

- 神楽坂仲通り

- 松平定安邸

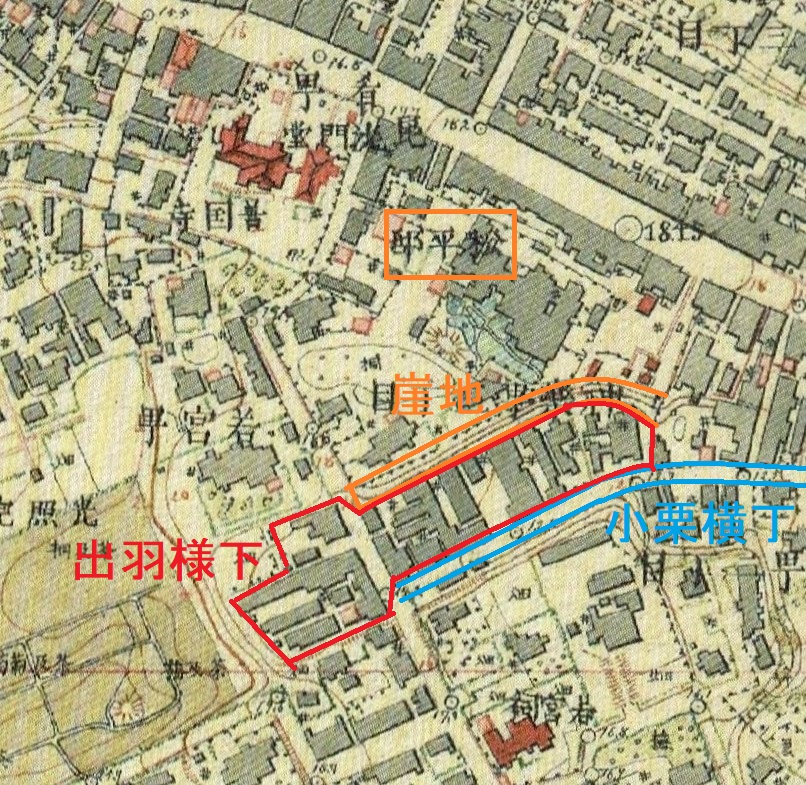

- 出羽様下 再考

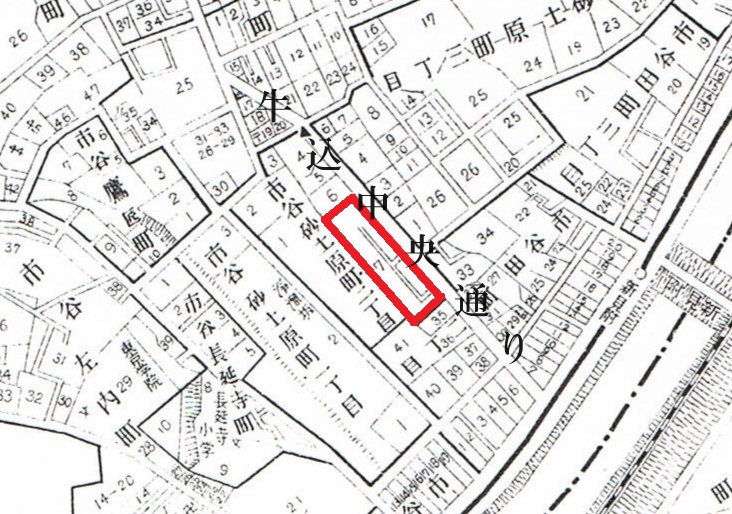

- 神楽坂仲坂

- 毘沙門横丁

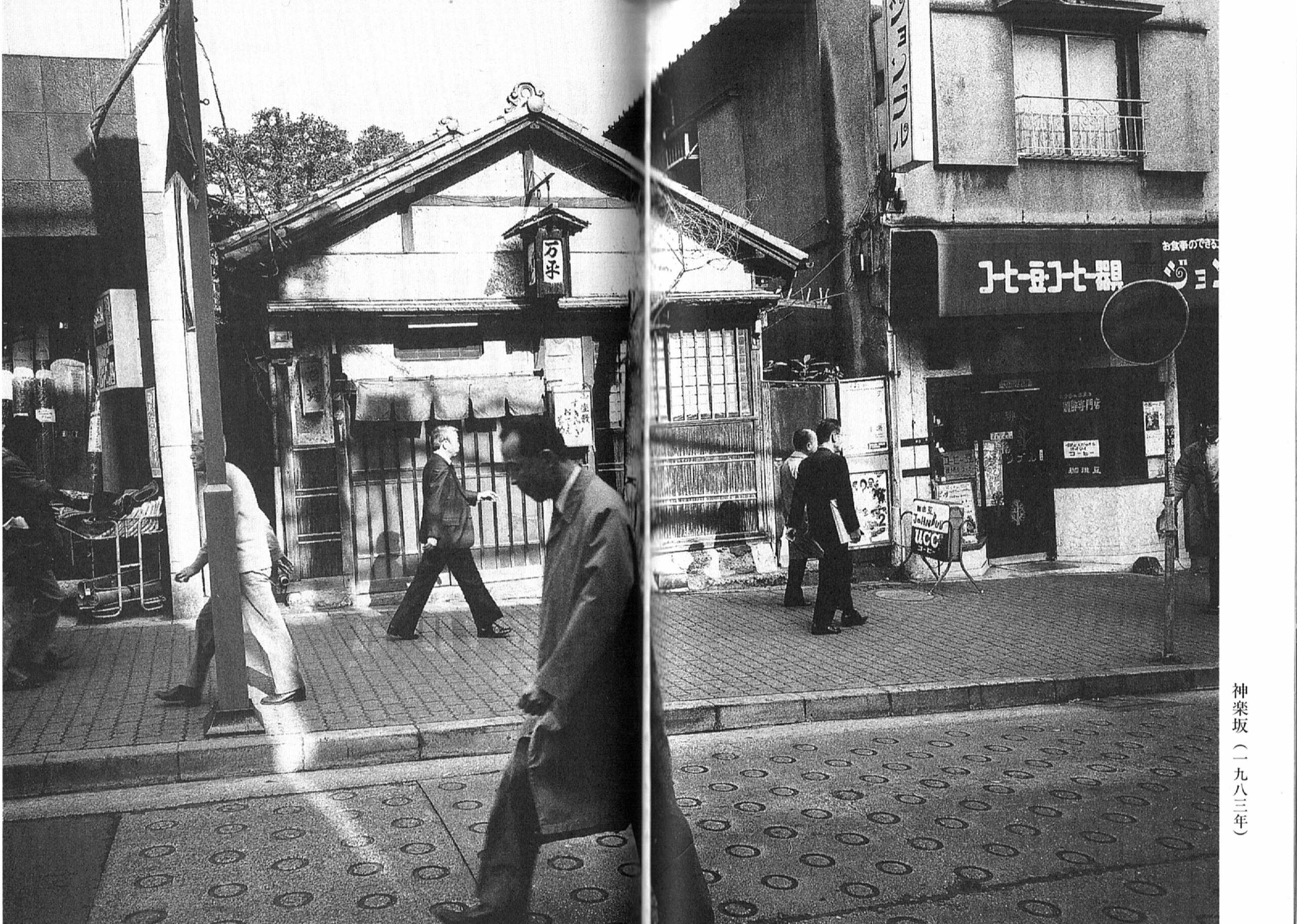

- 万平の柳

- 菱屋

- きらく会館

- 龍公亭

- 助六

- 丸岡陶苑

- ヤマダヤ

- 椿屋

- ジョウトーヤ

- 三菱銀行神楽坂支店

- 熊公焼(昔)

- 春月(昔)

- 寿司作(昔)

- 魁雲堂(昔)

- 思い出|川村克己

- 木村屋(昔)

- 二葉(昔)

- 牛込会館(昔)

- 演芸場(昔)s

- 盛文堂(昔)

- 五十番(昔)

- 神楽坂通り(3丁目北西部)

- 神楽坂通り(3丁目南東部)

- 見番横丁

- 熱海湯階段

- 本多横丁

- 本多横丁の路地

- 大銀杏

- リンゴ

- 千寿(昔)

- 御旅所(昔)

- 「ほてや」と「ほていや」

- ほてや談

- 記憶の中の神楽坂2

- 珍味堂

- 松平定安邸

- 5つ子

- あの頃の神楽坂

- 以下は写真中心

- 昭和7年 ID 96

- 大正と昭和8年

- 昭和7年 ID 96

- 昭和12年(写真)

- 昭和27年 東京文学散歩

- 昭和27年 ID 4792-94

- 昭和28年 坂下から ID 99

- 昭和28年頃 坂上から ID 9504-9505

- 昭和28年頃 七夕? ID 9506

- 昭和30年 菊まつり

- 昭和32年 大東京祭パレード

- 昭和33年 明治神宮パレード ID 6338と6340

- 昭和39年以前 ID 8-12

- 昭和41年 縁日 ID 12272と12273

- 昭和42年 ID 6-7

- 2枚の写真

- 昭和44年 三つ叉通り ID 101

- 昭和47年秋~48年春 3丁目から ID 13152-53、ID 13159-60

- 昭和47年秋~48年春 ID13167~13170

- 昭和47年秋~48年春 ID13188~

- 昭和48年 1丁目から ID 8801

- 昭和48年 2丁目 ID 8805~ID 8806

- 昭和48年 3丁目 ID13154-55

- 昭和49年 ダンディー2

- 昭和51年 田原屋など ID 11482

- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83

- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 11832, 11833

- 昭和54年 ID 87

- 昭和54年 ID 88

- 昭和54年 ID 89とID 11866

- 昭和54年 ID 92 八百屋

- 4丁目

- 五十番

- 楽山

- 鳥茶屋

- 尾沢追想録

- 尾沢薬局

- 2度目の事態宣言

- 鳥茶屋本店閉店

- せんべい福屋

- 伊勢藤

- ブルターニュ

- め乃惣

- 和可奈

- 三好野(昔)

- 山本珈琲(昔)

- 近江屋~宮崎

- メイセンヤ

- 神楽坂通り(4丁目南東部)

- 大正の神楽坂通り

- 兵庫横丁

- クランク坂

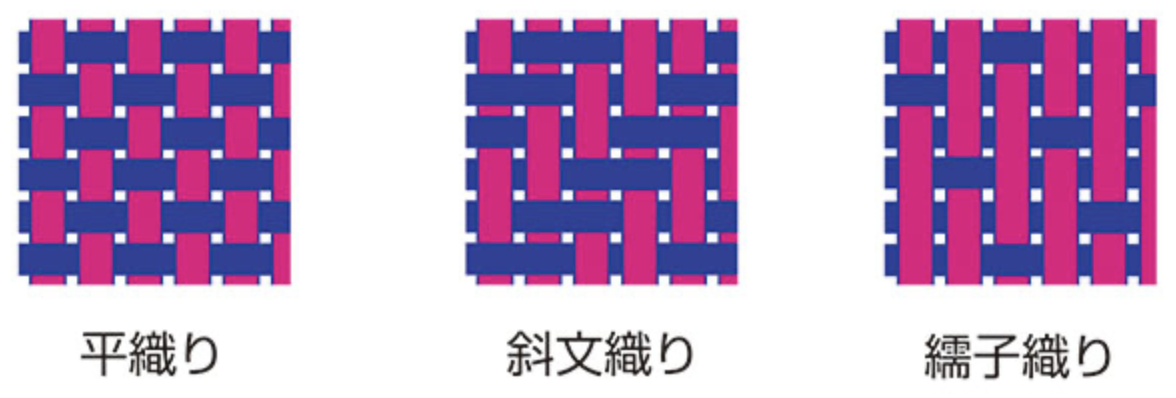

- 石畳

- 想像図

- 黒塀

- 和可菜

- 歴史

- 大久保通りの拡幅計画

- 喜久川

- 昭和33年 明治神宮パレード ID 6338と6340

- 昭和42年 六さんの途中下車

- 記憶の中の神楽坂2

- 以下は写真中心

- 昭和30年 菊まつり

- 昭和44年 ID 101 道路

- 昭和47年秋~ 3丁目から ID 13152-53、ID 13159-60

- 昭和47年秋~ 坂下 ID13167-13170

- 昭和47年秋~ 坂下 ID13165-66, ID13171

- 昭和47年秋~48年春 ID13188~

- 昭和48年 2丁目 ID 8805~ID 8806

- 昭和49年 ダンディー2

- 昭和51年 田原屋など ID 11482

- 昭和54年 ID 89とID 11866

- 兵庫横丁 平成31年

- 5丁目

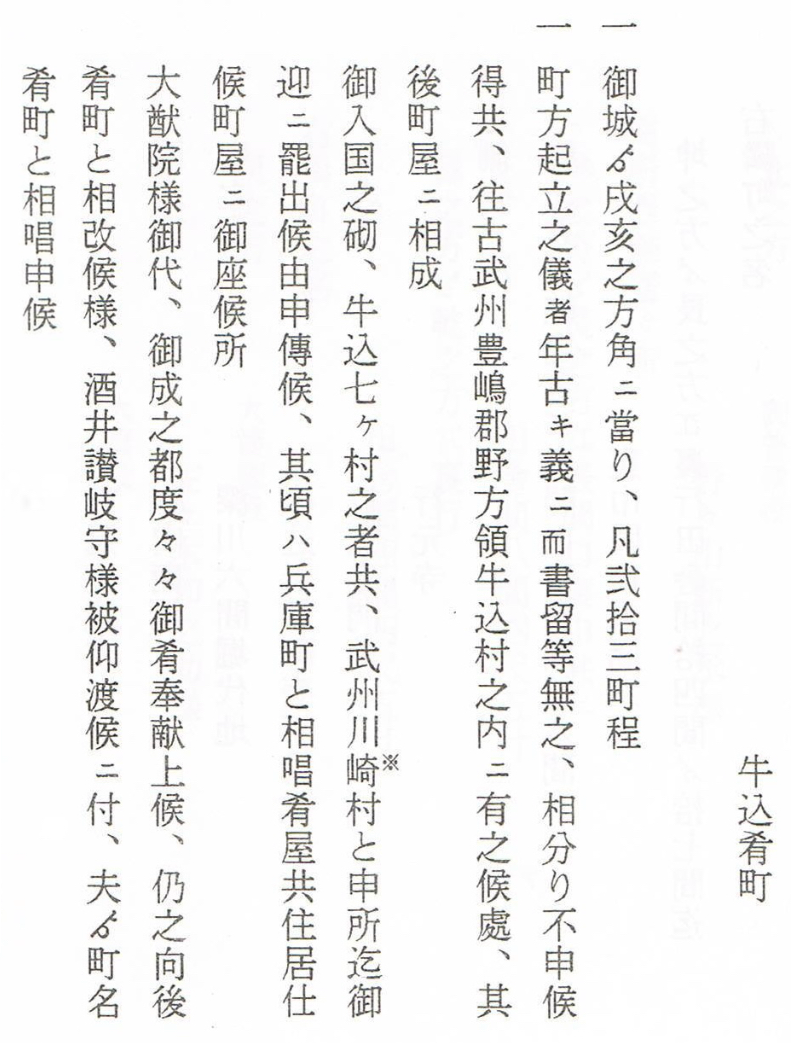

- 牛込城の城下町

- 善国寺

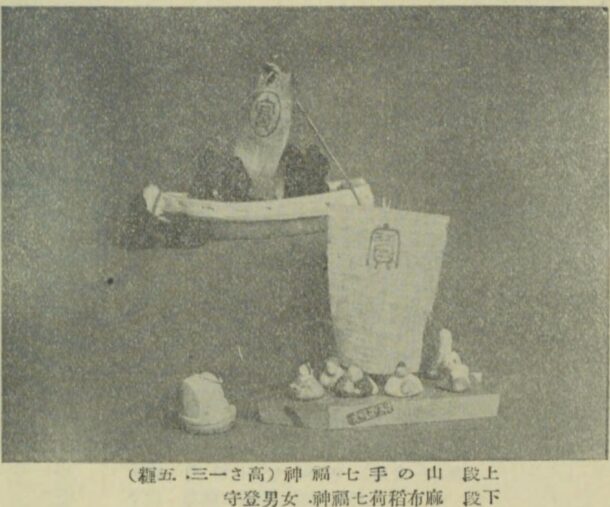

- 七福神

- 楽楽散歩と新楽楽散歩

- 大久保通りの拡幅計画

- 大久保通りを越え

- 行元寺

- 山猫

- 柳水亭(昔)

- 寺内の人々

- 街頭テレビ|昭和28年

- 神楽坂アインスタワー

- 高島屋10銭20銭ストア(昔)

- 2度目の事態宣言

- 上村一夫

- ほてやとほていや

- あの頃の神楽坂

- きえたものー柳家金語楼

- こしかたの記|鏑木清方

- 店舗

- とんかつ

- ポール

- ポール以前

- うを匠

- 相馬屋

- 万長(昔)

- 丸屋(昔)

- 岩座とフルーツ店

- 布袋屋(昔)

- セイジョー

- 三角堂と買取り店

- アマリージュ

- 山下漆器店

- 河合陶器店

- マルゲリータ

- 紅谷(昔)

- くるみ

- 美濃屋(昔)

- キッコ

- 山せみ

- 近江屋

- 新泉とISSA

- 五十鈴

- 珍味堂

- 本家鮒忠(昔)

- 村松時計店(昔)

- 田原屋(昔)

- 川鉄(昔)

- 資生堂(昔)

- 以下は写真中心

- 昭和5年 上田屋

- 昭和12年 夜の繁昌

- 昭和20年代 新宿時物語

- 昭和20年代 クランク坂?

- 昭和20年後半 相馬屋 ID 24-27

- 昭和20年後半 同栄信用金庫 ID 9493-9494

- 都電⑬神楽坂 昭和45年 荻原二郎

- 都電⑬神楽坂 昭和45年 加藤嶺夫

- 昭和47年 色町(大正時代の神楽坂通り)

- 昭和47年秋~ 坂下から ID13164

- 昭和47年秋~ 坂下から ID13167-13170

- 昭和47年秋~ 坂下から ID13165-66, ID13171

- 昭和47年秋~ 坂上から ID 13174-

- 昭和47年秋~ 坂上から ID13188~

- 昭和47-49年 6→5丁目 ID 13227

- 昭和51年 田原屋など ID 11482

- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83

- 昭和54年 ID 11824 神楽坂上

- 昭和54年 ID 11864 鮒忠 五十鈴

- 平成31年 ID 14056 河合や山下が廃業

- 善国寺

- 昭和20年後半 ID 9503

- あの頃の神楽坂

- 昭和44年 正面 ID 8245

- 昭和44年 上階から ID 8271-ID 8272

- 昭和45年 正門 ID 8299-ID 8300

- 昭和50~51年 ID 9909-9911

- 昭和51年 東面 ID 11481

- 昭和54年 毘沙門寄席 ID 11829

- 昭和54年 ちんござん ID 11829

- 藁店

- 昭和28年 ID 7899

- 昭和49年 田口重久

- 昭和59年 田口重久

- 昭和54年 ID 79、80、81、82

- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83

- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 11832, 11833

- 平成8年 ID 7900

- 令和4年 ID 17078-80

- 毘沙門天

- 文化財

- 七福神

- 新規街灯と古い街灯

- ひめ小判守

- 児童遊園

- あれこれ

- 由来

- 街頭テレビ|昭和28年

- 東京10000歩

- 野田宇太郎 昭和45年

- BU・SU

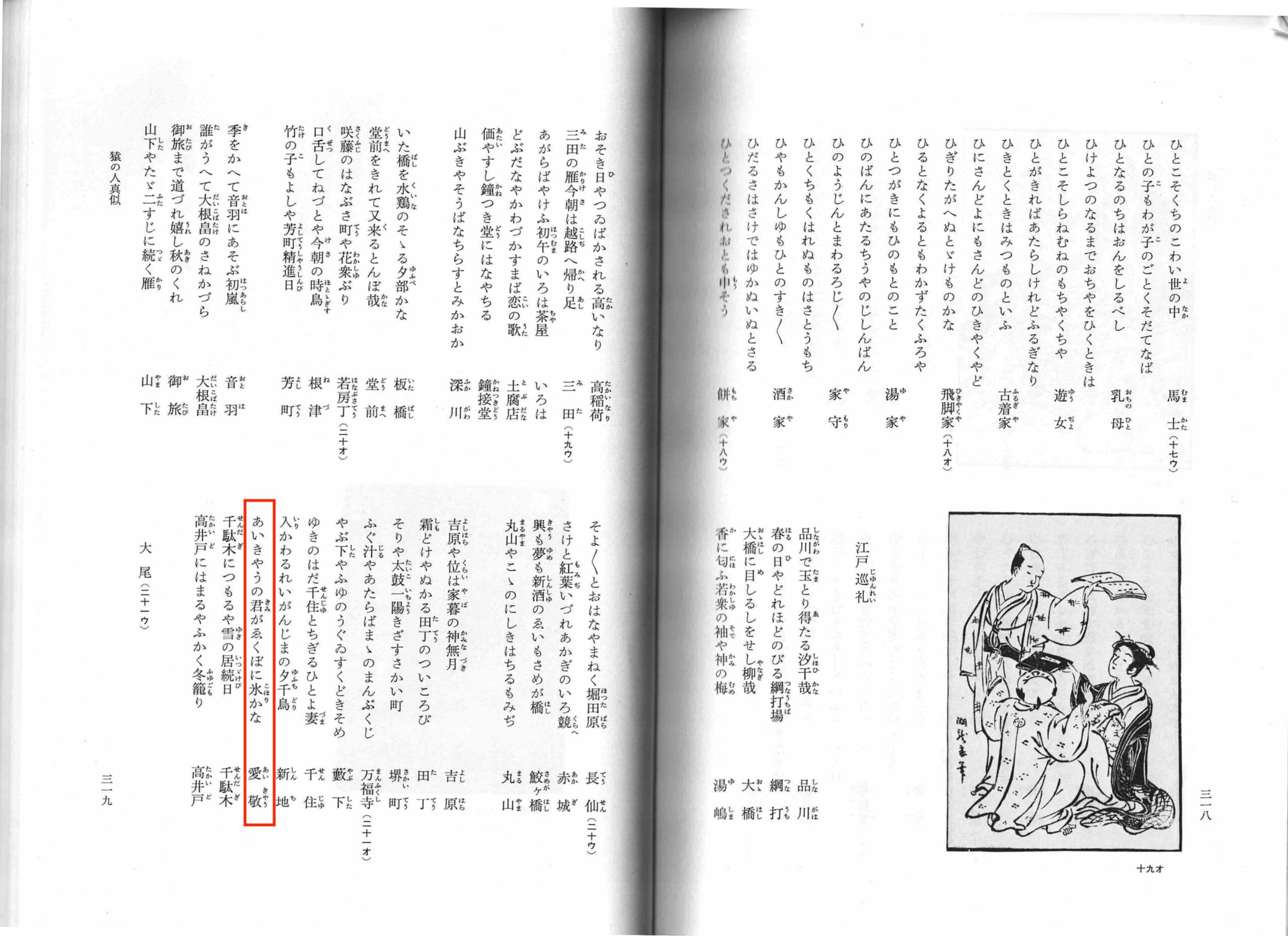

- 川柳

- 毒

- 3D

- 杉本苑子

- 上村一夫

- 毘沙門寄席

- あの頃の神楽坂

- 以下は写真中心

- 明治時代と昭和初期の善國寺

- 大正12年 善国寺

- 昭和20年後半 善国寺 ID 9503

- 昭和41年 縁日 ID 12272 73 75 76

- 昭和41年 縁日 ID 12280と12282

- 昭和44年 正面 ID 8245

- 昭和44年 上階から ID 8271-ID 8272

- 昭和45年 正門 ID 8299-ID 8300

- 昭和50~51年 正面 ID 9909-9911

- 昭和51年 東面 ID 11481

- 昭和54年 毘沙門寄席 ID 11829

- 昭和54年 ちんござん ID 11829

- 昭和54年 歳旦祝祷祈願会

- 平成22年 ID 13351

- 善国寺参道の石畳

- 現代

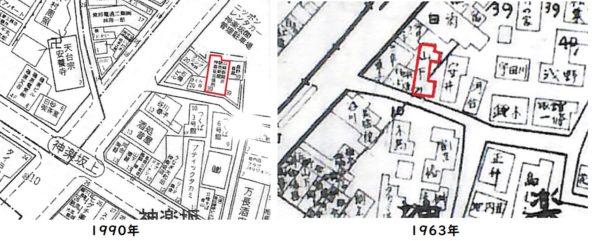

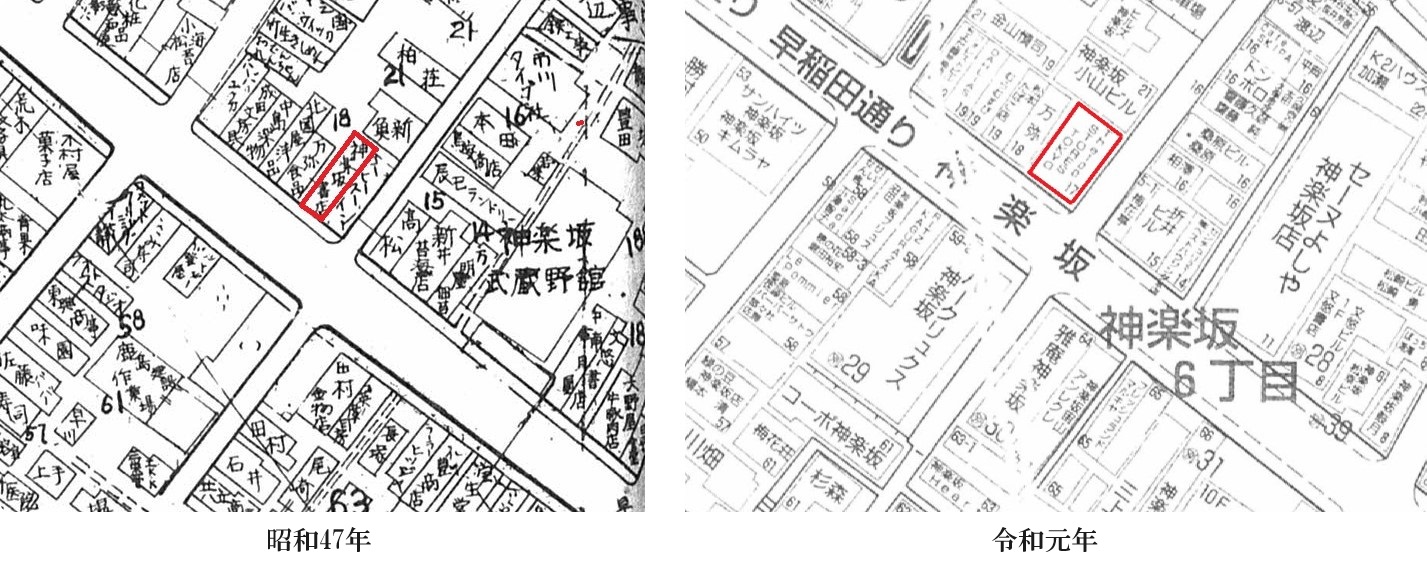

- 6丁目

- 川喜田屋横丁

- 安養寺

- 魚浅

- 成金横丁

- 船橋屋

- よしや

- 花豊

- コボちゃん像

- キムラヤ

- 新内横丁

- 三光院と養善院の横丁

- かぐらむら

- 神楽坂の大阪寿司

- 大阪寿司は絶滅品種?

- 三沢氏 変化40年(1)

- 変化40年(2)

- 変化40年(3)

- あの頃の神楽坂

- こしかたの記|鏑木清方

- 昔

- いろは

- 新宿の散歩道(火事)

- 牛肉店『いろは』と木村荘平

- 牛込亭

- ヤマニバー

- 求友亭

- 手の字

- 青木堂

- 青木堂2

- 大〆

- 昭和39年 地下鉄と大〆

- 成金横丁と大〆

- カフェトリエスティーノ

- きえたものー貸本、百円ショップ

- 文人

- 金子光晴邸

- 水谷八重子邸

- 田山花袋

- 写真(朝日坂は除く)

- 昭和35年頃 神楽坂上 ID 51

- 昭和45年 加藤嶺夫

- 昭和49年 田口重久

- 昭和47-49年 6→5丁目 ID 13227

- 昭和51年 赤城神社入口 ID 9905-9906

- 昭和51年 かのこ美容室 ID 9907-9908

- 昭和54年 音楽之友社 ID 90, ID 11857-11858

- 昭和54年 ID 91, ID 11861 チキータ

- 昭和54年 乾海苔問屋 ID 11862-11863

- 平成31年 ID 14056 河合や山下が廃業

- 令和4年 ID 17078-80

- 写真(朝日坂)

- 昭和44年 坂中腹 ID 8273~8276

- 昭和45年 坂下 ID 8316

- 昭和48年 坂下から ID 8807-8811

- 昭和48年 坂上から ID 8812

- 昭和48年 坂下から ID 8813-8819

- 昭和48年 ローラースケート ID 467

- 横寺町の由来

- 朝日坂の由来

- 昭和10年頃

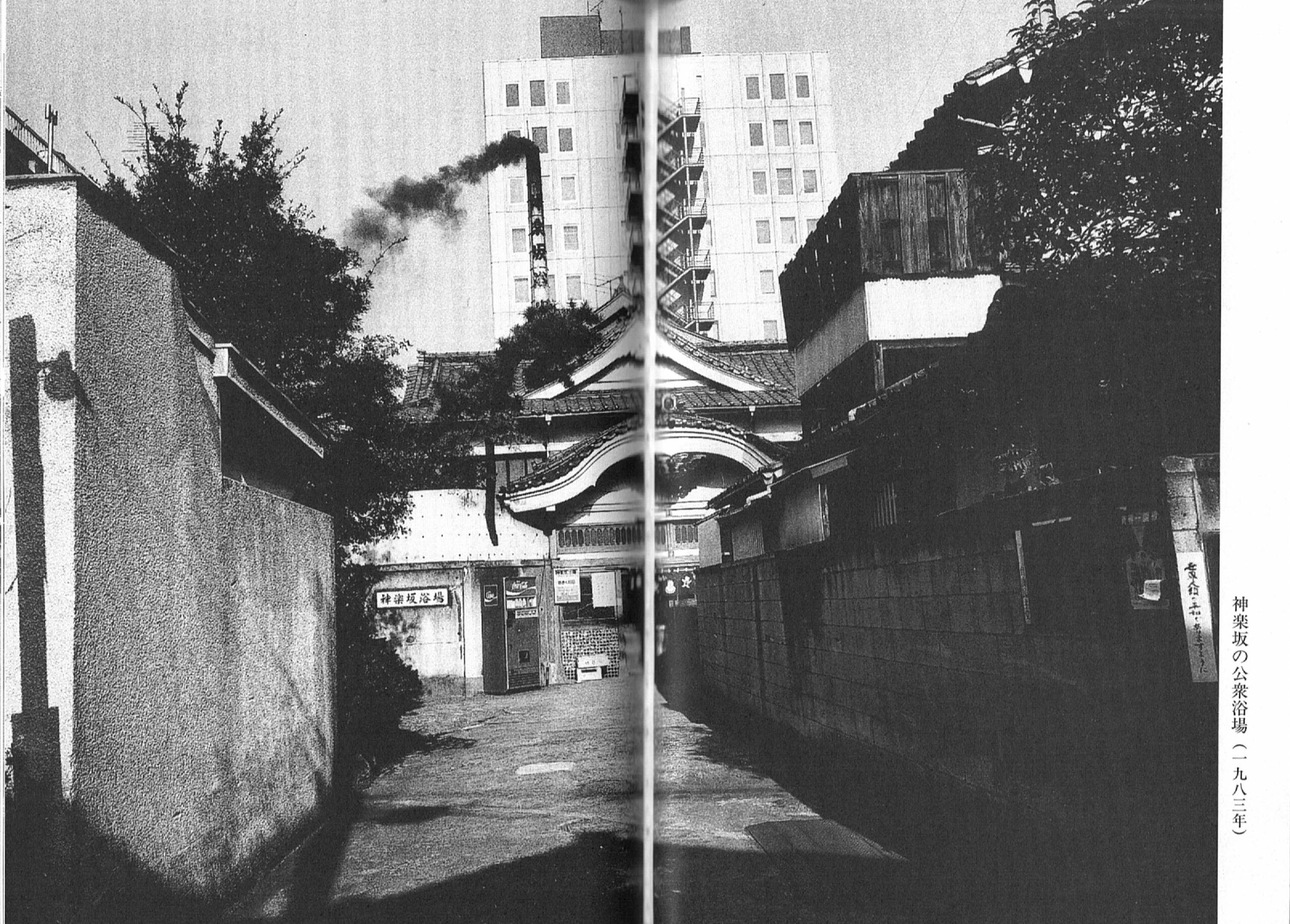

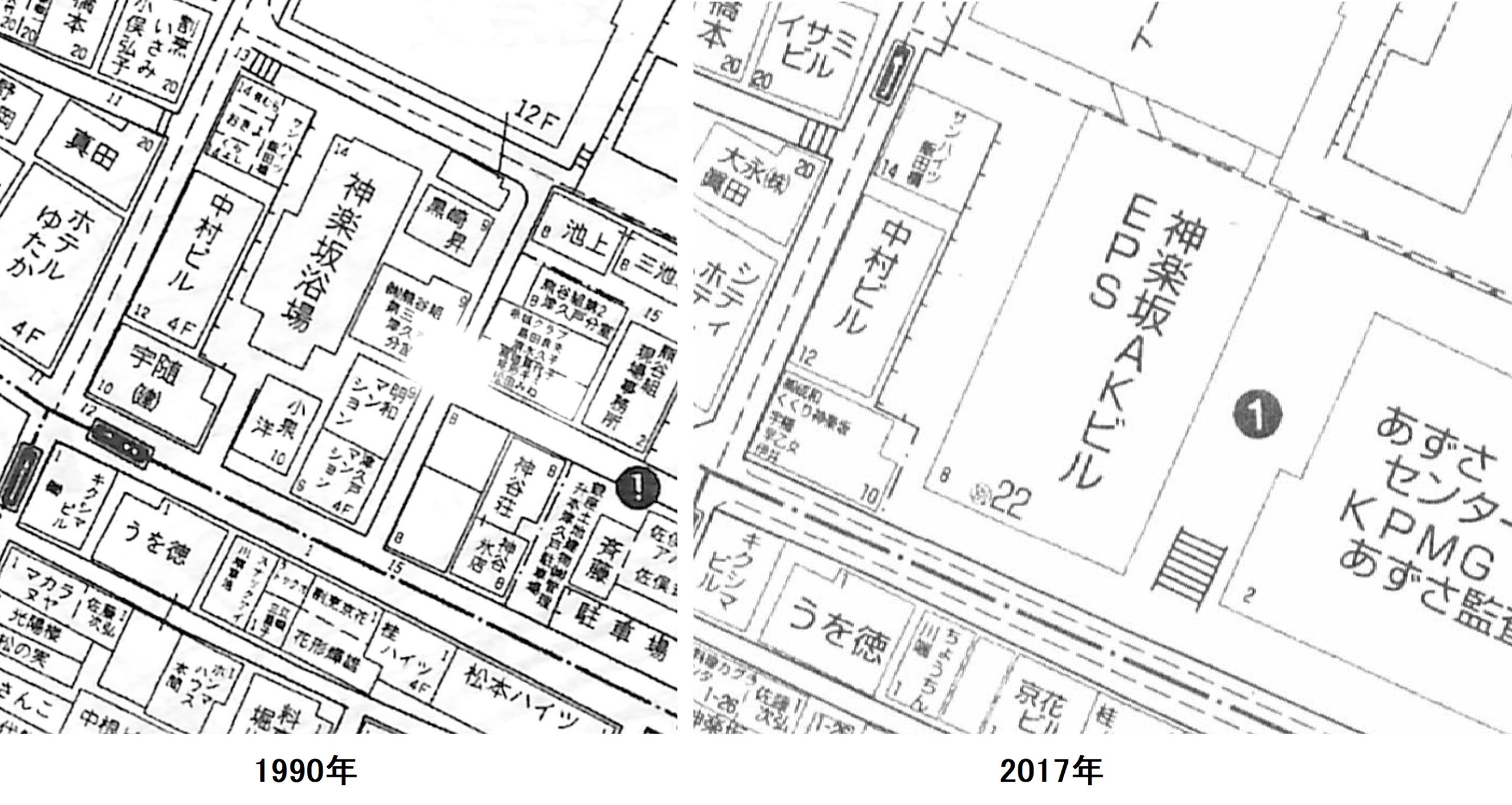

- 公衆食堂

- 飯塚酒場

- 芸術倶楽部跡

- 芸術倶楽部館

- 小林アパート

- 十千万堂

- 和解

- 花袋と紅葉(1)

- 紅葉の葬式

- 上田敏

- 一水寮

- 浅田宗伯邸

- 稲垣足穂の家

- アルバム 東京文學散歩

- 飯塚友一郎

- 新宿の散歩道

- 以下は写真中心

- 昭和40年頃 飯塚酒場跡 ID 13610

- 昭和44年 荒井精肉店 ID id8273~8276

- 昭和44年 神楽坂眼科

- 昭和44年 旺文社駐車場

- 昭和45年 牛込中央通り ID 451-453

- 昭和45年 牛込中央通り~朝日坂 ID 455-463

- 昭和45年 朝日坂 ID 8316

- 昭和48年 朝日坂 ID 8807-8811 下から

- 昭和48年 朝日坂 ID 8812 上から

- 昭和48年 朝日坂 ID 8813-8819

- 昭和48年 ローラースケート ID 467

- 昭和48年 朝日坂 ローラー ID 8820-8823, 8826

- 昭和49年 田口重久

- 夜の矢来

- 矢来町

- 矢来屋敷

- 矢来公園

- 奇怪な事件

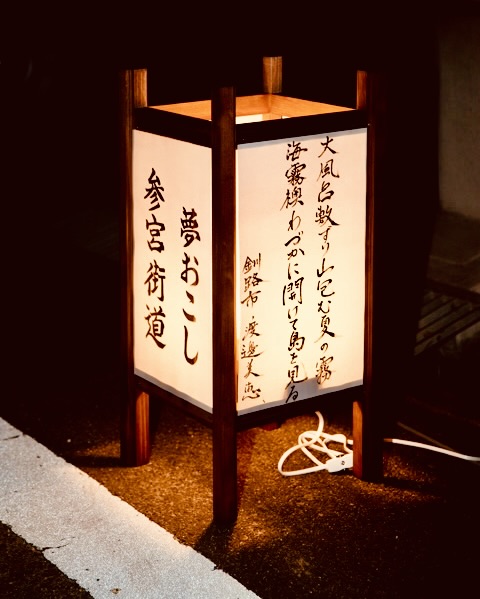

- 沓掛桜

- 矢来下

- 以下は人物中心

- 英国帰りの漱石

- ライオネル・チャモレー日記

- 広津和郎の生家

- 色川武大邸

- 福島安正邸

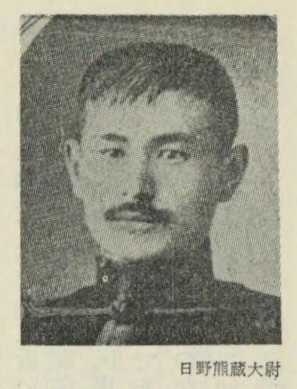

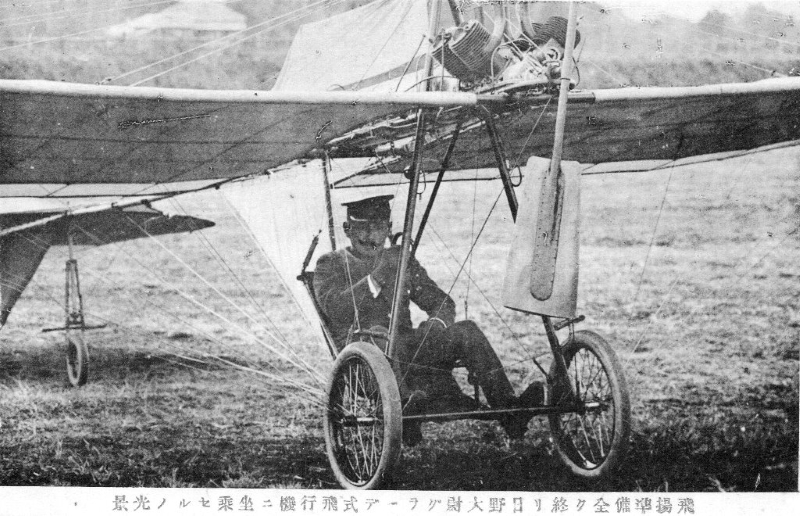

- 福島と単騎横断

- ヌエット邸

- ヌエットと鏡花

- 森田草平邸

- 金語楼邸

- 鏑木清方邸

- 絹もすりん

- 文士罷り通る

- 鷲尾雨工

- 直木の美醜(鷲尾)

- 峰竜太

- 以下は写真中心

- 赤城神社の山車 明治末期 ID 156

- 矢来能楽堂 昭和29年以降 ID 9842

- 新潮社 昭和30年後半 ID 121

- 日興銀矢来社宅? 昭和30年 ID 124

- 新潮社 昭和44年 ID 8282

- 牛込中央通り 昭和45年 ID 8

中の丸→旧殿 昭和45年 ID 118- 旧殿

- 牛込中央通り 71番 昭和45年

- 牛込中央通り 77-82番地 昭和45年 ID 107

- 東に矢来公園 昭和45年 ID 115

- 能楽堂 昭和45年 ID 117

- 能楽堂 昭和47年と令和4年 ID 12155など

- 21番地 昭和47年 ID 122

- 早稲田 X 牛込中央 昭和63年 ID 123

- 宮比神社

- 柿の木横町

- 下宮比町交差点

- 寒泉精舎 ID 17975

- 牛込区筑土方面遠望 大正8年頃

- 町会 大正13年 ID 10798

- ロータリーの廃止 昭和28年

- 飯田橋交差点の信号機 昭和28年 ID 13030

- 東京厚生年金病院 昭和30年代後半 ID 6998

- 船河原橋 昭和39年 ID 551

- 消防訓練 昭和41年頃 ID 12317-18

- 東京厚生年金病院 昭和44年頃 ID 14154

- 首都高 目白通り モリサワ 昭和44年 ID 12776-79

- 首都高 昭和51年 ID 476-77, 485, 488, 11460-61, 12187-88

- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 12104

- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 498-50, 12107-08, 12111

- 赤城

- 赤城神社

- 牛込氏の牛込移住

- 山猫

- 清風亭

- 赤城坂

- 赤城横町

- 石畳(昔)

- 明治の子供

- 以下は文人から

- 金子光晴

- 水上勉

- 稲垣足穂

- 水谷八重子

- 野田宇太郎

- 小林信彦

- 以下は写真中心

- 七五三 入口 ID 388 昭和28年

- 七五三 本殿と参道 ID 6869 昭和26-30年

- 拝殿と鳥居 ID 389など 昭和44年

- 清隆寺 ID 14134 昭和44年

- 鳥居 ID 8298 昭和44年

- 神輿蔵 眺め 境内 ID 14133など 昭和44年

- 北参道から遠景 ID 9899など 昭和50-51年

- 拝殿から昭忠碑 ID 9902など 昭和50-51年

- 拝殿と狛犬 平成29年

- 駐車場の眺望 ID 14051 平成31年

- 一の鳥居 ID 13302 令和元年

- 駐車場の眺望 ID 13303-06 令和元年

- 駐車場の眺望 ID 17063-66 令和4年

- 拝殿と鳥居 ID 17581-82 令和4年

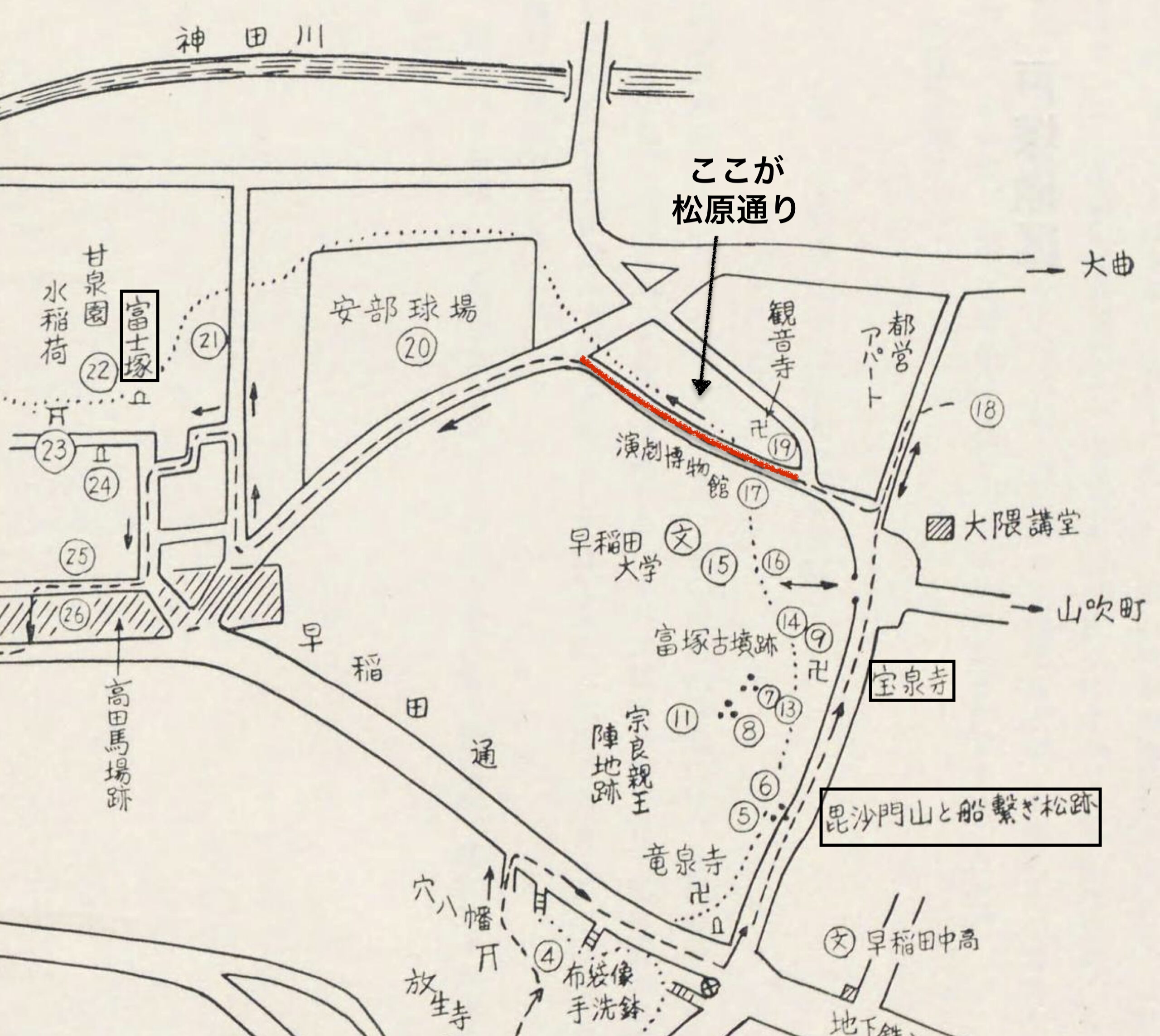

- 道路通称名

- 牛込駅リターンズ

- 上村一夫と神楽坂

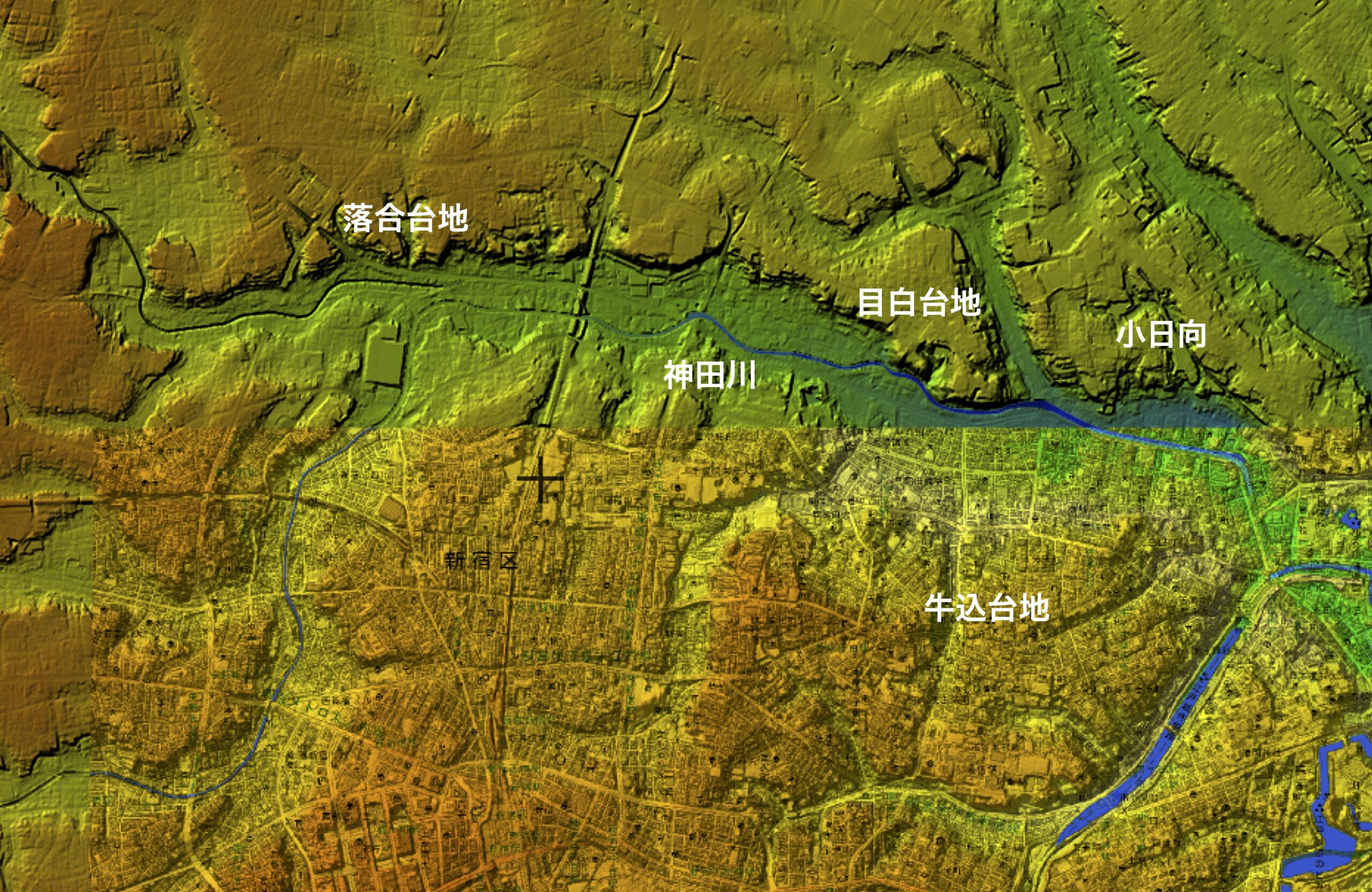

- 山の手と下町の同居

- 再開発と神楽坂

- 鳥茶屋

- 2度目の事態宣言

- ほてやとほていや

- 昭和30年代半ば

- 神楽坂上

- 逆転式一方通行

- 看板(写真)

- 失われた新宿区

- 神楽坂の中心

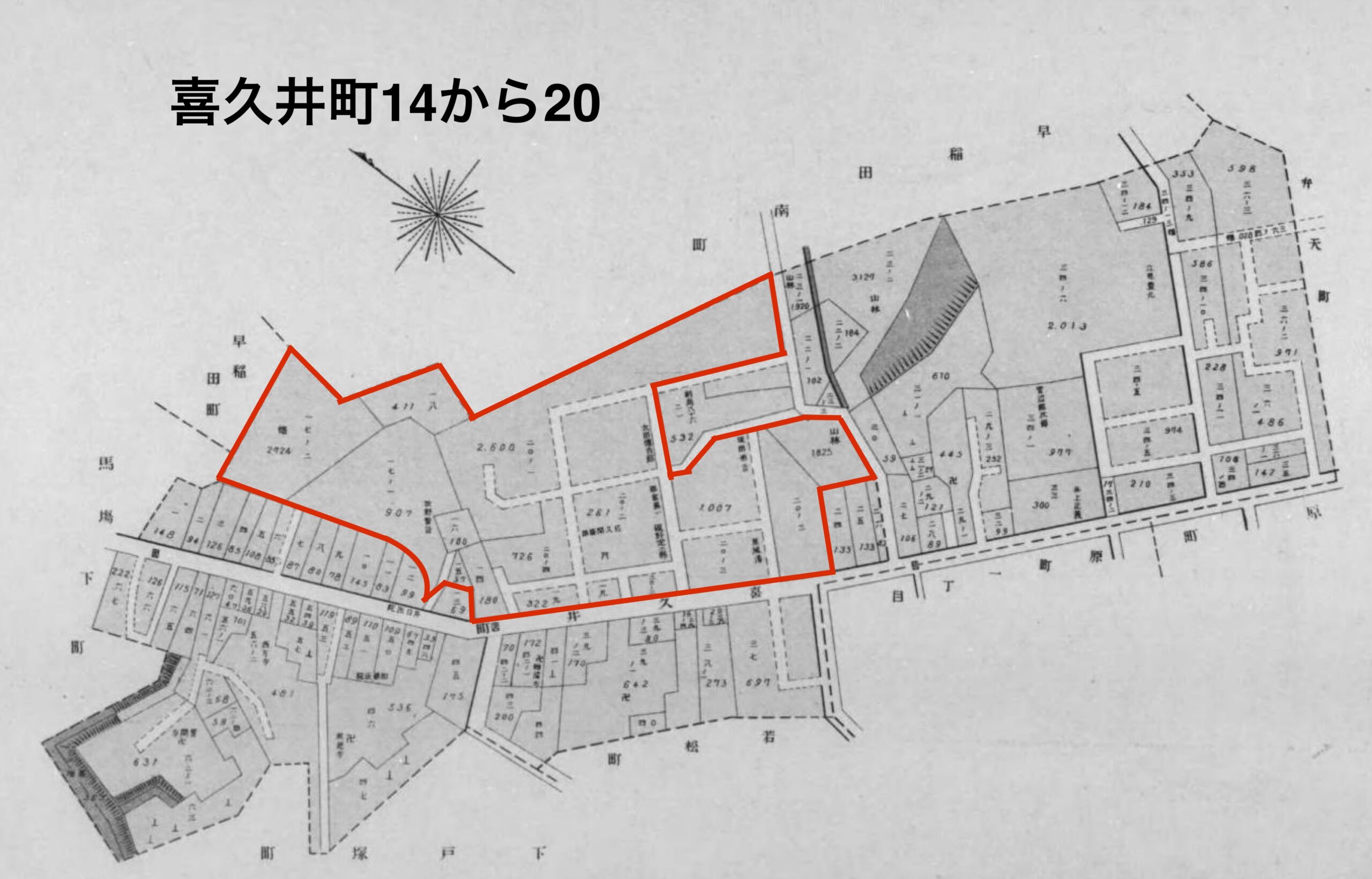

- 喜久川

- 飯田橋行き

- 毘沙門さま

- 神楽坂3~4丁目

- 街灯(戦前)

- 逆転式の延長

- 三菱銀行神楽坂支店

- 菊まつり

- 大東京祭の花自動車

- 昭和44年 善国寺 上階から ID 8271-ID 8272

- 神楽坂落語まつり

- 善国寺参道の石畳

- きらく会館

- 昭和20年代 ひょうたん

- 昭和20年代 祭風景

- 昭和44年 若宮神社 ID 14124~25

- 牛込見附と桜の木

- 青木堂

- 青木堂2

- 渡邊坂の廃道

- 下宮比町(飯田橋)交差点

- 四谷・市ヶ谷の見附撤却

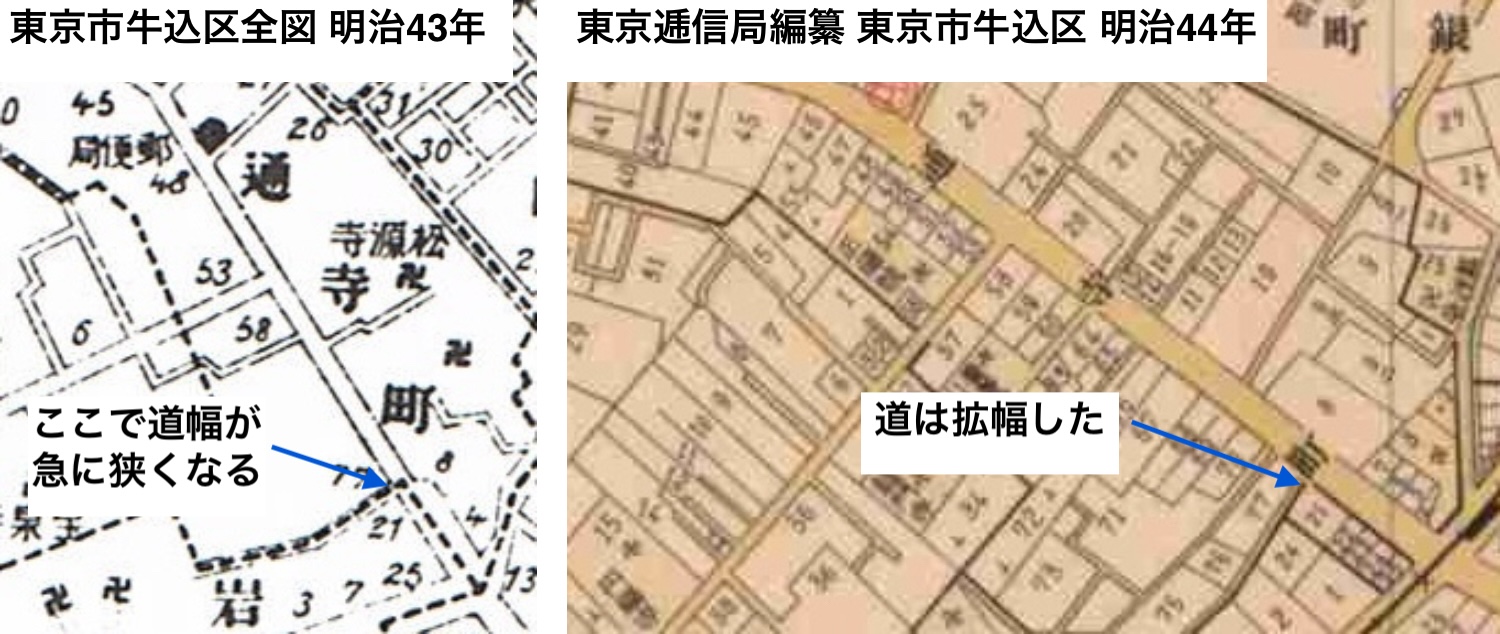

- 明治26年 大久保通りの拡幅

- 明治26年 見番横丁の開設

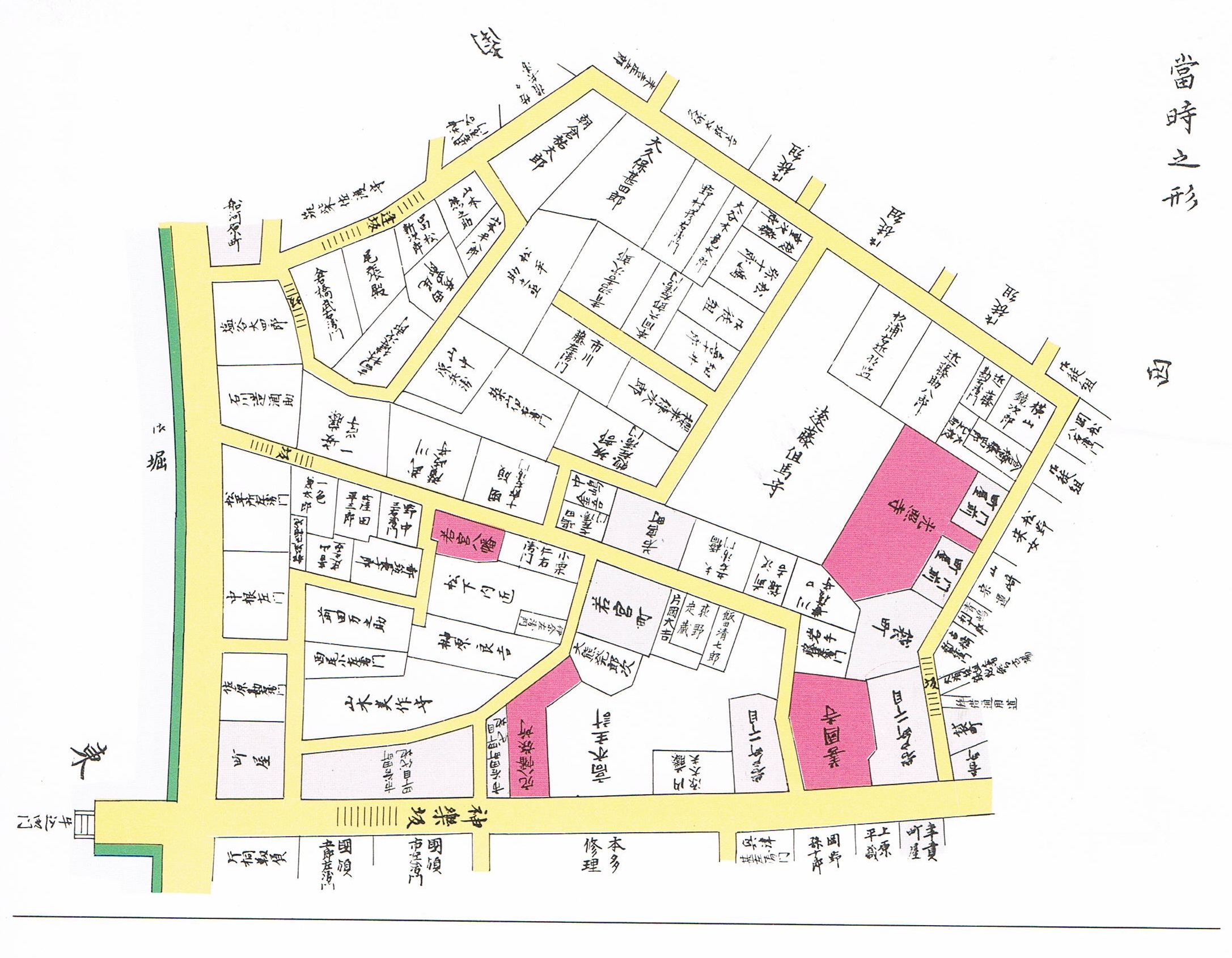

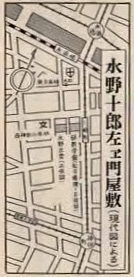

- 松平定安邸

- 明治28年 牛込駅通路

- 明治26年 新見附の新設

- あまざけや

- 明治38年 路面電車の新見附

- 新見附の前史

- 神楽坂通りの迂回

- 踏切計画

- 飯田橋の五叉路

- 鉄道の複線化

- 神楽坂下の五叉路案

- 紀の善の閉店

- ラムラの「せせらぎ」

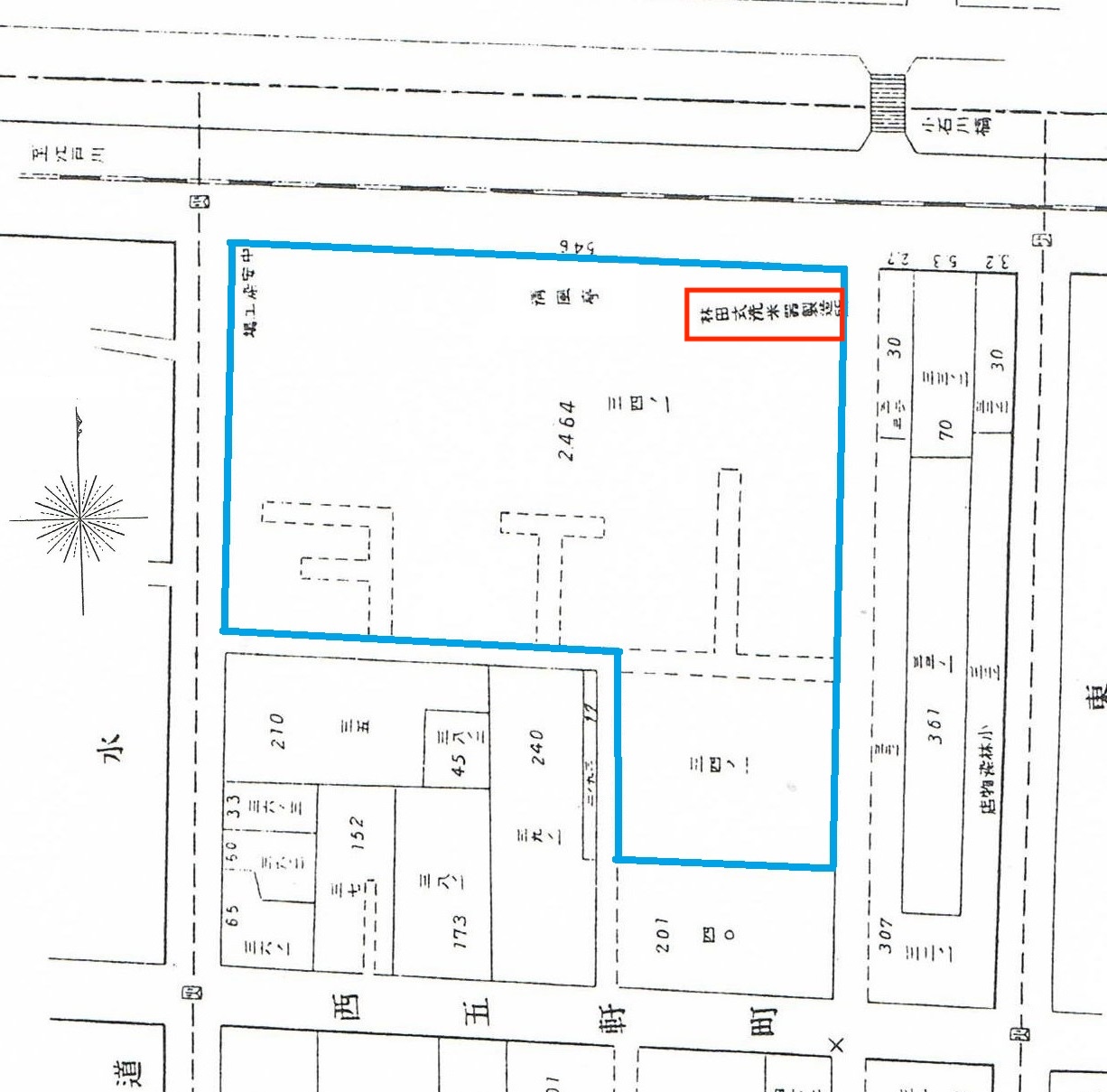

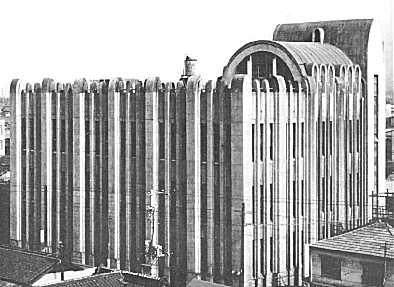

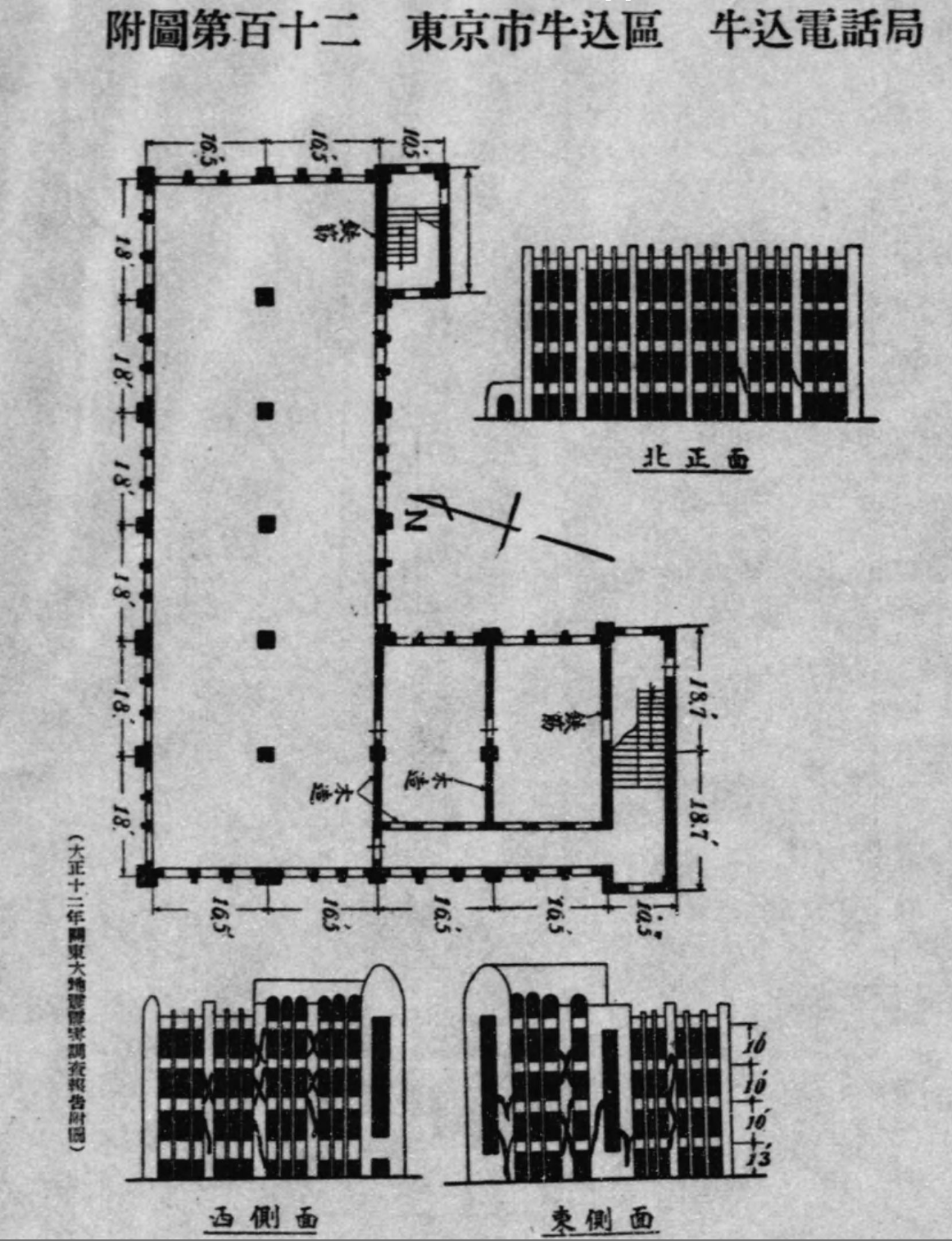

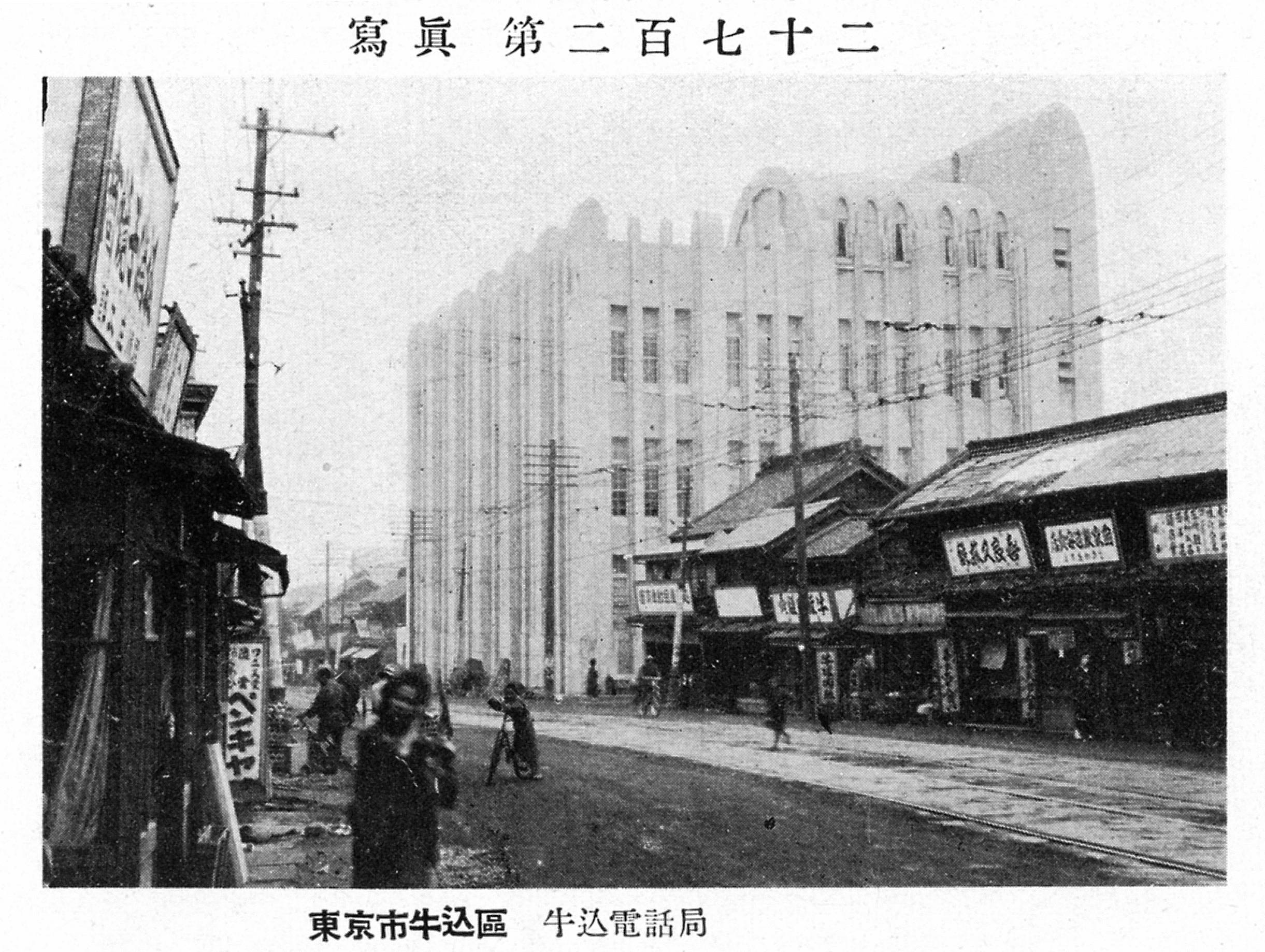

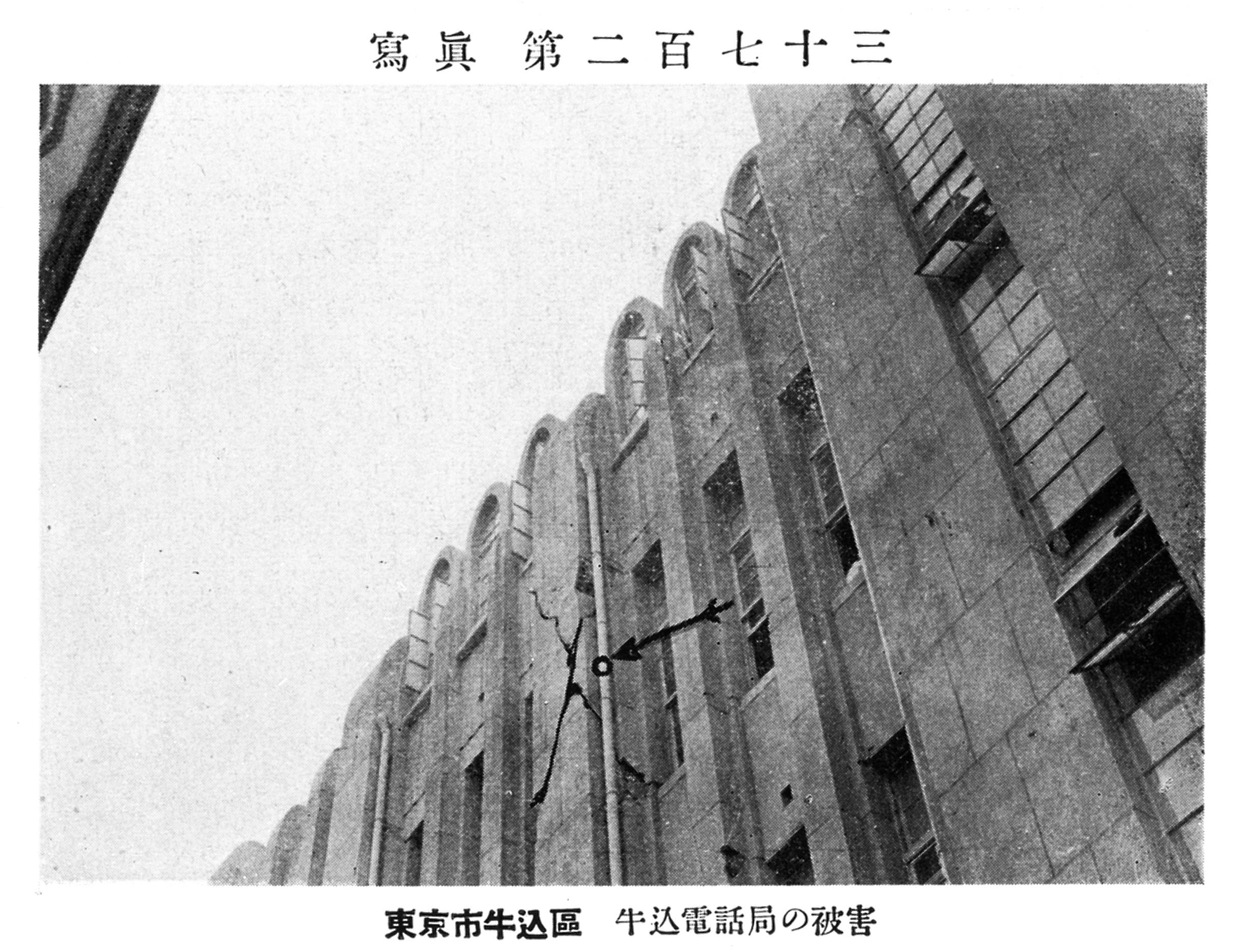

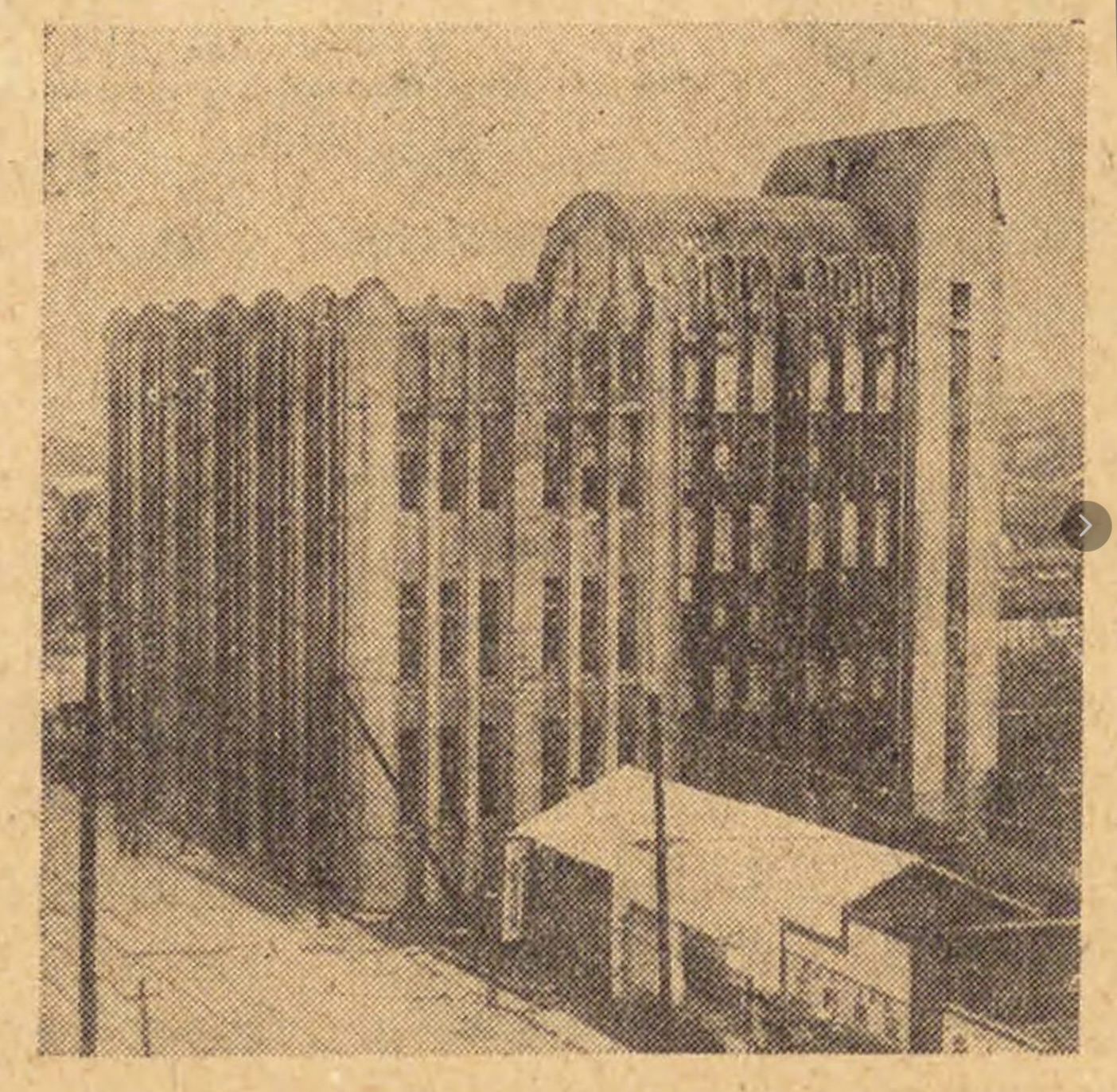

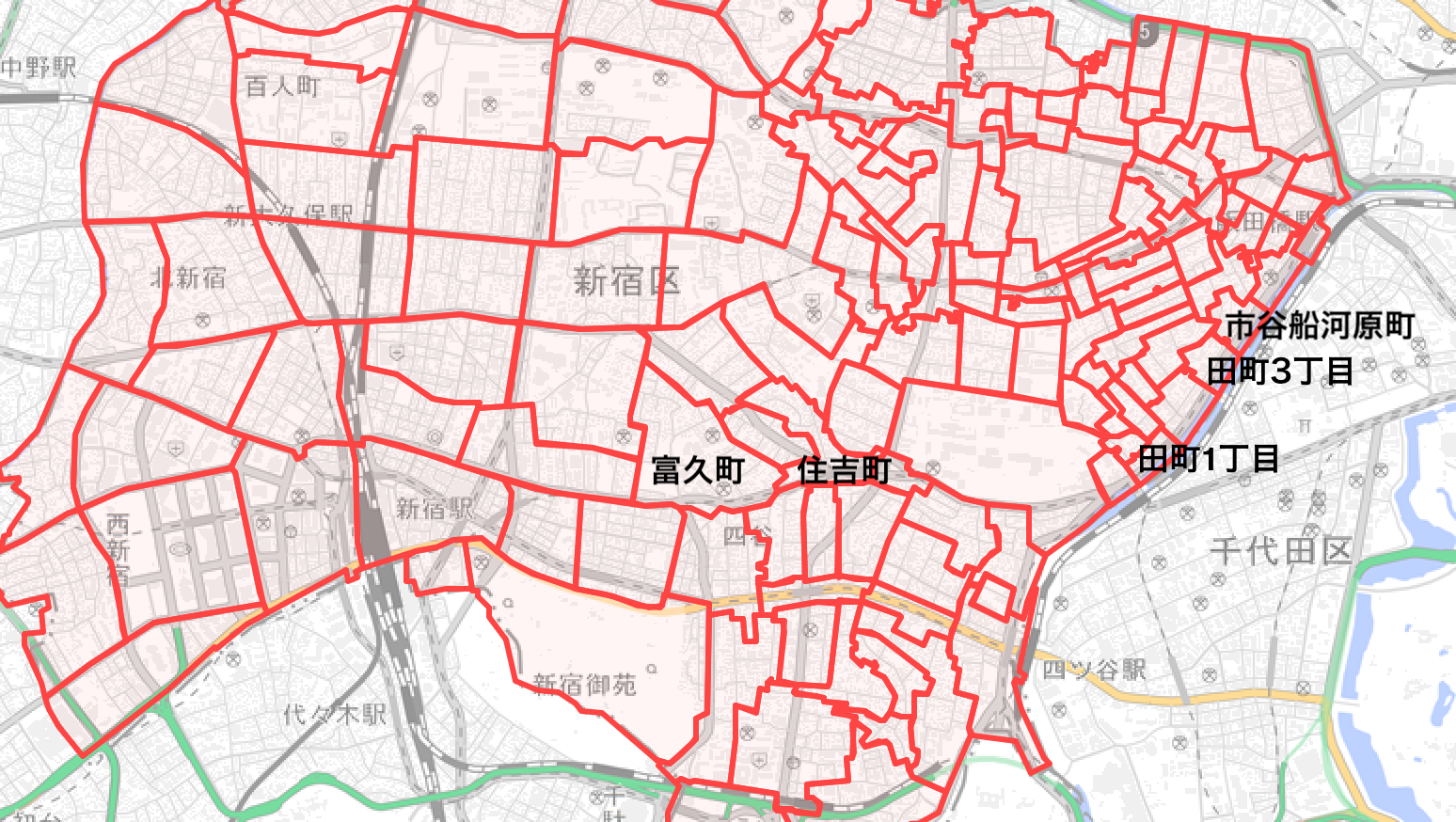

- 牛込電話局

- 出羽様下 再考

- 逆転式の補遺

- 牛肉店『いろは』と木村荘平

- 足立屋と岡田常次郎氏、東京シティ信用金庫

- 万平の柳

- 以下は写真中心

- 中の丸

- 日興銀矢来社宅?|昭和30年

- 牛込柳町|昭和51年

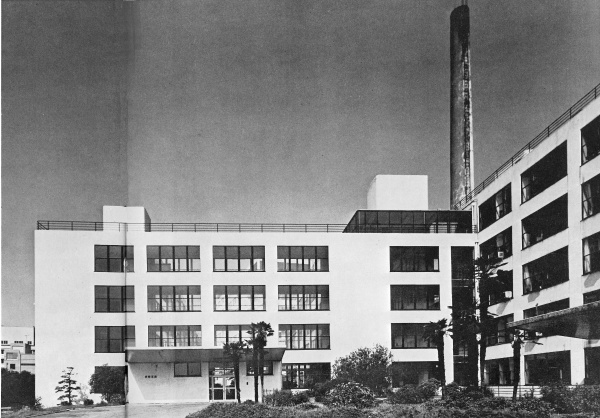

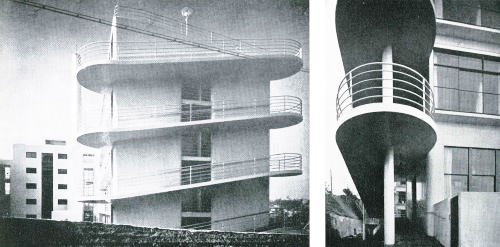

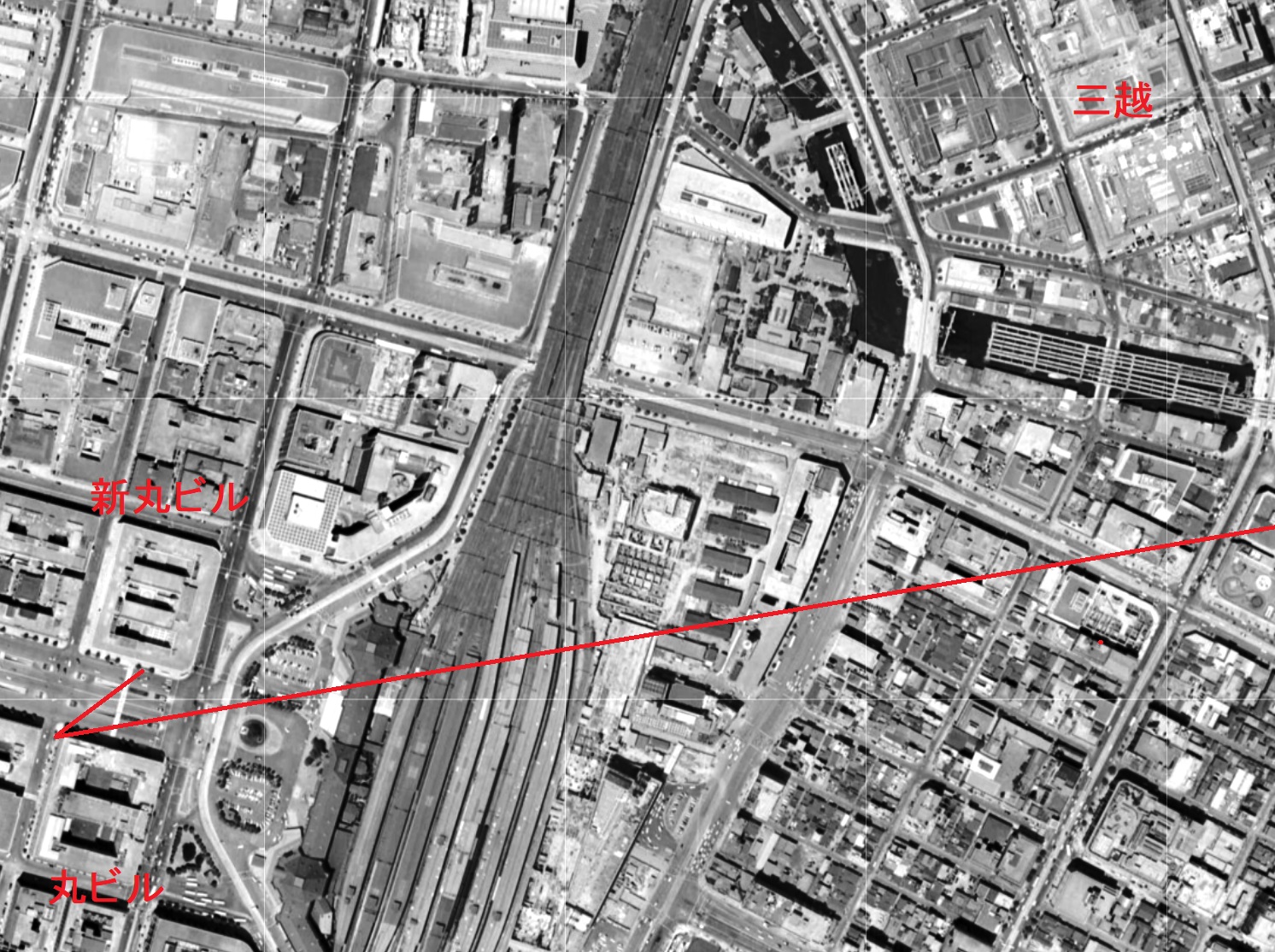

- 新丸ノ内ビルヂング

- 飯田橋駅東口 昭和54年

16/3/13⇒20/8/6⇒21/6/16⇒21/9/23