葛生勘一氏の「月刊金融ジャーナル」(金融ジャーナル社)『新・東京散歩』の「神楽坂よ、もう一度」(1964年)です。氏は随筆家で春秋社顧問、著書は「世界名作小説を中心とする文学の鑑賞 小説篇」「若き人々のための文学入門と鑑賞の手引」「文学の鑑賞」など。「金融ジャーナル」では連載『新・東京散歩』(「神楽坂よ、もう一度」のほかに「新宿」「お茶の水」「神田川から隅田川へ」「鎌倉」「池袋」「渋谷周辺」など)を執筆していました。没年は昭和57年6月25日。享年は80歳。

| 飯田檎駅は、市ガ谷寄りのお堀端の水際にあった甲武線の牛込駅が、関東大震災以後、水道橋寄りに改築されて面目一新し、出入口が二つ出来たために、そのころの評判小説、菊池寛の「心の日月」では、男と女の待合せ場所が、表口と裏口とになってしまい、飯田橋駅ニレジイが発生するというエピソードによって有名になった。今でこそ駅に出入口が二つあるのは少しも不思議ではないが、大正から昭和の始めごろの小駅の出入口は一つしか無かったのである。 その飯田橋駅の長い廊下のような通路を抜けて、牛込見付のほうへ出てみると、山の手唯一の繁華街であった神楽坂は、この路の一直線上にある。明治・大正のころから神楽坂は、情緒たっぷりな市民の憩いの場であったが、大正十二年の関東大震災で下町を失ってからは、いっそう拍車がかかって、春や夏の宵など、夜店のアセチレン灯の光に映えた町全体は、まるで極彩色の錦絵を眺めるような風情があった。夢二の絵が、もてはやされた時代である。少年たちの瞳は、アセチレンの灯に艶めく芸妓たちの褄先や白い素足におどおどと吸い寄せられたものである。 |

心の日月 菊池寛。大日本雄弁会講談社。初版は昭和6年。皆川麗子には親が決めた結婚相手がいるが、嫌悪感は強く、同じ岡山県の学生磯村晃と飯田橋駅で待合せをする。しかし、麗子は飯田橋の改札口、磯村は神楽坂の改札口で待っていたので、数時間後も会えなかった。麗子は丸ビルで中田商事の青年社長の秘書として働くが、社長の妻からは退職するよう言われる。その後、中田社長は離婚する。また麗子は磯村と話し合い、磯村は中田の妹を愛しているので、心の友達として会いたいと答える。最後は麗子は中田社長の勧めで、音楽学校に入ることになる。

ニレジイ フランス語L’élégie。英語ではelegy。悲歌、哀歌、挽歌。

飯田橋駅の長い廊下のような通路 かつての通路。

アセチレン灯 炭化カルシウムCaC2と水を反応させ、発生したアセチレンを燃焼させるランプ。硫黄化合物などの不純物を含むため、特有のにおいがある。

錦絵 にしきえ。浮世絵版画で、多色摺の木版画

艶めく なまめく。つやめく。異性の心を誘うような色っぽさが感じられる。また、あだっぽいふるまいをする。

褄先 着物の褄の先端。

| 久しぶりに牛込見付の石崖近くに立って私は暮れなずむ神楽坂の灯を眺めた。法政大・物理大の学生の人並で押しつぶされそうである。石崖につづくお堀の上の土手に、戦前は「この土手に登るべからず警視庁」という、いかめしい制札が建っていて、これが現代俳句の濫觴だなどと私たちは皮肉ったものである。その土手に、今では散歩道がついて、学生たちの気取った散歩姿が見られる。土手の登りぎわにある煤けた白亜の逓信博物館の、煤けた白亜に捨て難い風情がある。しかし、情緒・風情などの言葉は既に死語といえそうだ。戦争直後の廃墟のようなただの斜面に過ぎなかった神楽坂も、幅広い歩道が完成し、老舗の灯も復活した今は、どうやら生気が甦ったようである。 |

濫觴 らんしょう。ものごとの始まりや起源を指すことば

煤けた すすける。すすがついて黒く汚れる。

逓信博物館 京橋区木挽町に逓信省庁舎にあった「郵便博物館」から、大正11年、東京市麹町区富士見町二丁目の建物に移転し「逓信博物館」と改称。1964年(昭和39年)、千代田区大手町の逓信ビルに移転。

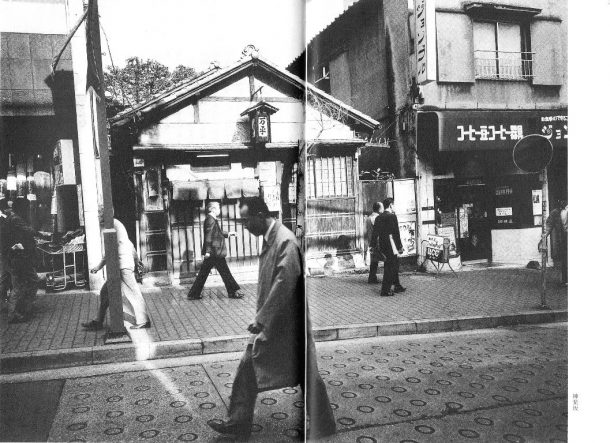

| 坂の中途の左側に、文人墨客の溜り場であった名物屋という珈琲パーラーがあり、中国の詩人コーエイの若き日の姿も、この辺で見られたものである。その右手の亀井鮨に「そっと握ったその手の中に君の知らない味がある」という平山芦江の筆になる扁額がかかっていたが、今はどうなったか。さらに四、五軒上には、牛込会館という、一種の貨演芸場があり、私たちは、水谷八重子(井上正夫共演)の「大尉の娘」に涙を流し、「ドモ又の死」や「人形の家」や「青い鳥」などで力んだり興奮したりして″新時代″を感じたものである。その牛込会館の下は、美容院になり、上は何かの事務所か貸室になっているようであった。神楽坂を登り切ったところ、左ヘ曲がると、三語楼や金語楼が活躍した神楽坂演芸場があったが、今は、さむざむと自動車の駐車場か何かの空地になっていた。左側の本多横町の角から三軒目かに山本コーヒー店があり、一杯五銭の渋いコーヒーと、外国航路船の浮袋のように太く大きいドーナツが呼びものであった。日本髪で和服の可憐な娘さんが、カウンターにいて、学生たちは胸をときめかしたはずだが、さて、山の彼方の空は、そのころは、いっそう遠かった――のである。 |

名物屋 不明です。新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(平成9年)の岡崎公一氏の「神楽坂と縁日市」「神楽坂の商店変遷と昭和初期の縁日図」では昭和5年ごろ、亀井すしの坂下南では「カフェ神養軒」「はりまや喫茶」「白十字喫茶」しかありません。

コーエイ 詳細は不明。コーエーとも。大正末期から昭和初期にかけて日本語で詩を書いた詩人。

平山芦江 小説家・随筆家。花柳ものが得意で、都々逸の作詞、随筆を残した。第一次『大衆文芸』を創刊。小説『唐人船』『西南戦争』など。生年は明治15年11月15日、没年は昭和28年4月18日。享年は70歳。

扁額 へんがく。室内や門戸にかかげる横に長い額。

大尉の娘 ロシアの詩人プーシキンの完成された唯一の中編歴史小説。1836年に発表。僻遠の地キルギスの要塞に赴任した少尉補グリニョフとミロノフ大尉の娘マリヤとの恋を、プガチョフの叛乱を背景に描く。

ドモ又の死 有島武郎の作品。大正11年(1922)に発表。若い画家5人は1人(ドモ又)を天才として死亡させるが、実は死亡するのは石膏の面で、ドモ又はドモ又の弟となり、モデル(とも子)と結婚する。そして、悪ブローカーやえせ美術愛好家から金をとろうとしている。

人形の家 1879年、ヘンリック・イプセンの戯曲。弁護士の妻ノラは借金のことで夫になじられ、人形のような妻であったことを悟り,夫も子供も捨てて家をとび出す。

青い鳥 モーリス・メーテルリンク作の童話劇。1908年発表。チルチルとミチルは幸福の青い鳥を探しに行く。

美容院 マーサ美容室です。

山の彼方の空 上田敏氏の『海潮音』「山のあなた」からきています。「山のあなたになお遠く「幸」 住むと人のいう」。詩では「幸福」ですが、ここでは「恋愛」を指すのでしょう。

| その先の毘沙門天をまつる善国寺のお隣りには、山の手の洋食の味を誇った田原屋があり、晩年の鷲尾雨工は、この店の酒と料理と雰囲気とを、こよなく愛していたようだ。同じ側に五十鈴といった甘い物屋と鮒忠という鳥料理屋があるが、これは、いずれも戦後派である。その角を左へ、急坂を少し登ると、今はアパートか何かになっているが、山の手の洋画封切場として偉容を誇る牛込館があった。徳川夢声の前のインテリ弁士といわれた藤浪無鳴がここに拠り、やがて夢声も、つづいて奇声と頓才で売出した大辻司郎が、右手を符の上へ突込んで銀幕の前へ、のこのこと現われて大喝采を博した懐しい大正時代。さらに、その以前、隣り上の下宿屋には、宇野浩二や広津和郎などの若い文士たちが、とぐろを巻いていたものである。さらに大昔、藁店といったこのあたりは、由井正雪や何何剣客のゆかりの地でもあったらしい。 |

藤浪無鳴 活動写真弁士(無声映画の説明者)の1人。映画会社の翻訳を行い、のちに活動弁士になり、初めは浅草の金竜館、のちに新宿の武蔵野館の主任弁士を務めた。徳川無声の兄分で、2人で大正六年三月に帝国劇場でトマス・インス監督の大作映画「シヴィリゼーション」で弁士を行っている。また大日本映画協会を主宰しヨーロッパ映画の輸入に携わった。生年は明治20年8月4日。没年は昭和20年6月11年。享年は59歳。

大辻司郎 漫談家。活動写真弁士。兜町の株屋から弁士に転向し、「胸に一物、手に荷物」「海に近い海岸を」「勝手知ったる他人の家へ」「落つる涙を小脇にかかえ」などという「迷説明」など珍妙な台詞で有名になった。頭のてっぺんから出る奇声とオカッパ頭も有名。昭和27年、日航機もく星号の伊豆大島三原山の墜落事故で遭難死。生年は明治29年8月5日。没年は昭和27年4月9日。享年は55歳。

下宿屋 都館です

下宿屋 都館ですとぐろを巻く 蛇などが渦巻状に巻いてわだかまっている。何人かの人が、ある場所に集まって長時間いる。腰を落ちつけて動かなくなる。

何何 不定称。不定の人や物事についていう。あれこれ。

| 新宿―水天宮間の都電通りへ出る少し手前の左側に、紅屋という二階建の洋菓子店があり、高級な甘党を喜ばせていた。三階に、東京でも嚆矢といわれるダンスホールがあったが、いつの間にか消え失せ、その後はもっばら味の店として盛っていた。そのころ一週間に二、三回は必ず二階の隅の卓に、小柄で白髪童顔の老紳士が、コーヒーを喫しながら何かを読んでいるのにぷつかったものだ。その老紳士秋田雨雀に、私は、ここで知り合いになった。 |

嚆矢 こうし。何かの先がけとなるもの。物事の初め。最初。やじりに鏑を用いていて、射ると音をたてる矢。昔、中国で、戦争の初めにかぶら矢を射たところから。

| 都電通りを渡って、四、五軒目のパン屋の通りを左へ入ると、カフエ・プランタンがあった。大麗災で下町を追われたダンディたちのメッカであったカフエ・プランタン。しかし私には、その薄暗い客席が、どうしても馴染めなかった。今でこそ町名の区別がなくなったが、この辺は、もと通り寺町といい、少し横へ曲れば、横寺町になり、飯塚というとぶろく屋があり、その先の路次の奥に松井須磨子のくびれ死んだ芸術倶楽部があった、ひところは倉庫のようになっていて、子供たちの遊び場であったことを覚えている。今は、もうその場所跡すら誰も知らない。記憶の中に溶けこんでしまっているようだ。この通りを少し歩いた左側に明冶の文豪尾崎紅葉の住んでいた古びた二階家と庭木が、戦争前までは残っていたが、新しい世代には関係のない絵空事とでもいおうか。 今、この通り寺町(矢来から江戸川方面と早稲田、高冊馬場通りへつづく)は、地下鉄工事でバスなどは一方交通になっているが、ここから神楽坂へかけては、散歩道としても全くよい環境であったのだ。右側にある神楽坂武蔵野館という映画館は、文明館といって、神田の錦輝館とともに東京の映画館の草分けの一つでもあった。 その隣りに南北社という本屋があり四六判型の「日本」という珍らしい大衆総合雑誌を発行していた。 昭和の始めごろだったろうか。夜店のバナナの叩き売りとは違う青年のかけ声が聞こえるので、人混みをかきわけて覗いてみると、白皙長髪の青年たちが、部厚い原稿用紙の束を競り売りしているのであった。つまり印刷工程を経ていない生の小説なのである。こういう時代もあったのだ。青年たちの一人は、新しい小説家の金子洋文であった。 |

白皙 はくせき。皮膚の色の白いこと

金子洋文 かねこようぶん。小説家、劇作家。武者小路実篤に師事。労農芸術家連盟を結成。昭和22年、社会党の参院議員を一期務めた。創作集「地獄」「鷗」「白い未亡人」、戯曲集「投げ棄てられた指輪」「飛ぶ唄」「狐」「菊あかり」など。生年は明治27年4月8日。没年は昭和60年3月21日。享年は91歳。

|

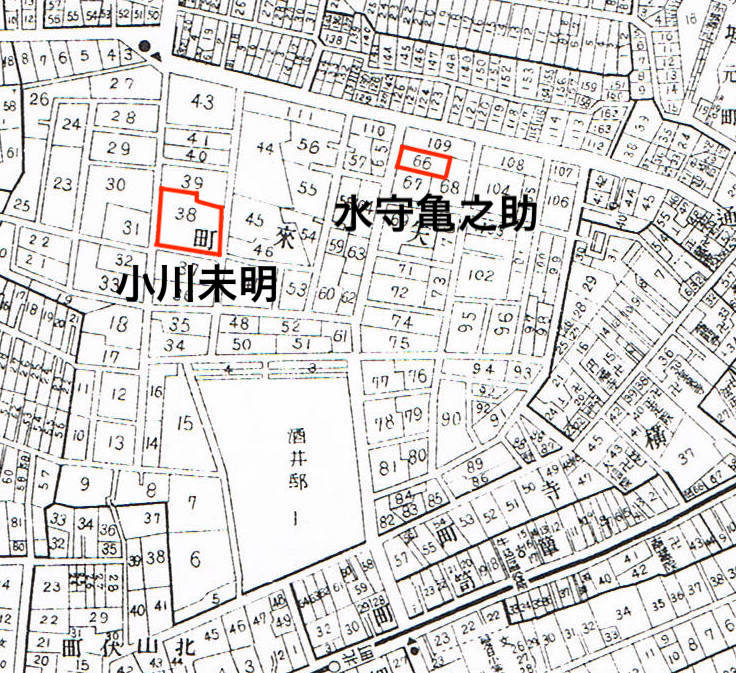

通り寺町をまっすぐ通り抜けると矢来下に出る。その先が江戸川橋、左へ折れて早稲田へつづくが、矢来下の交番の横手に水守亀之助の家があり、小川未明もこの近所に住んでいて、娘さんの大きな澄んだ眼が印象的だった。矢来通りには東洋経済新報社もあったと思うが、古道具屋が多く「カーネギー曰く、多くの不用品を貯えんよりは有用の一品を求めよ」と大書した看板の店があった。その頃は古道具屋をあさるほどの身分でもなかったから、どんな有用な品があったか知らないが、古道具屋とカーネギーの取り合わせが珍らしく、この店はあまりはやらないのだろうと思ったりした。悠長な時代であった。

矢来下から引返してだらだら坂を上り、右にそれると新潮社の通りだ。滝沢修が近くに住んでいた。今でも新潮社通いの文士達を時たま見かける。 (筆者は随筆家)

|

水守亀之助 新宿区立図書館の『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』(1970年)の猿山峯子氏の「大正期の牛込在住文筆家小伝」では、大正11~14年、矢来町3番地中ノ丸2号に住んでいました。昭和3年は矢来町66番地でした(下図)。「ラ・カグ」のあたりです。さらに、昭和6年は弁天町60でしたが、戦災で焼失し、終戦直後は世田谷に疎開したと、地元の人の調査で。概略は明治40年、田山花袋に入門。大正8年(1919年)中村武羅夫の紹介で新潮社に入社。編集者生活の傍ら『末路』『帰れる父』などを発表。中村武羅夫や加藤武雄と合わせて新潮三羽烏といったようです。生年は明治19年(1886年)6月22日。没年は昭和33年(1958年)12月15日。享年は72歳。

小川未明 同じく、大正5~6年には矢来町38番地に住んでいました。

カーネギー 実業家。カーネギー鉄鋼会社を創業。スコットランドで生まれ、1848年には両親と共にアメリカに移住。

だらだら坂 矢来通りに相当します。

新潮社の通り 牛込中央通りです。

滝沢修 俳優、演出家。開成中学を卒業後、1924年築地小劇場に入る。昭和22年、宇野重吉らと劇団民藝を創設。映画・テレビドラマへの出演も多い。生年は明治39年(1906年)11月13日、没年は平成12年(2000年)6月22日。享年は93歳。