末寺横丁にはいって、北を向きましょう。でも現在ではなく、江戸時代です。末寺横丁の右側の無色は武家です。左側は大名の酒井若狭守の下屋敷です。正面は大御番組で、江戸城などの警備を担当しました。

今の地図ではこうなります。ここから交差点の「牛込天神町」まで南側は全部酒井若狭守屋敷でした。

一水寮は民家の歴史的建造物で、登録有形文化財に登録されています。2003年、『神楽坂まちの手帖』創刊号の「鈴木喜一的路地裏魅力」でこの一水寮の持ち主だった鈴木喜一氏は

| 毎朝9時直前、ガラガラと自宅の勝手口の戸を引き、寝ぼけまなこで横寺の細い路地に出る。路地に出て正面に見えるのが、山田さん宅の庭の木々たちと下見板張りの二階屋。30歩進んで、この庭のもみじを間近に観察する。ここを左に折れると、知る人ぞ知るクランク状の細い路地、名づけて「鍵型もみじ路地」。僕はいつもストレッチがわりに、両手を思いきり二度、三度、広げながらここを通る。ちょうど両手を広げると、両サイドの家の壁にぶつかる程度の狭さ。実はこの「狭さ」が路地の面白さなのだ。例えば、角で人とすれちがうとき、ぶつかりそうになって、どちらからともなく「すっ、すっ、すみません」などと謝ったりしていてなんとなく微笑ましい。 この狭い通りを抜けると斜向かいに見えるのが木蓮の家。僕はこの家のある通りを「もくれん通り」と勝手に呼んでいる。春先には白いぽわっとした花を咲かせ、一時、僕はうっとりする。このまちに住んでもうかれこれ27年。僕は「神楽坂らしさ」というのは、やはりこの迷路のような細い路地につきるな、と思う。 |

下見板 したみいた。壁の横板張りで、お互い少しずつ重なり合うように取り付けた板。

下見板張り 下見板を用いた板壁や張り方

クランク 直角の狭いカーブが二つ交互に繋がる道路。下図では水色の道路

鍵型 かぎがた。鉤のように、先端が直角に曲がった形

木蓮 モクレン科の落葉低木または亜高木。春先、紫色の6弁花を上向きに開く。マグノリア。

「もくれん通り」ではなく、明治時代は「末寺横丁」と読んでいたそうです。

粋なまち倶楽部の『粋なまち 神楽坂の遺伝子』では

| 一水寮(国登録有形文化財、非公開)一水寮は新宿区横寺町に、高橋事務所の大工寮として昭和26(1951)年頃に建てられたものである。(中略)一水寮は、贅を凝らした建築ではないが昭和20(1945)年の空襲で壊滅的な被害を受けたこの一帯に、いち早く建てられ、復興の一翼を担ったものであり、現在となっては、数少ない貴重な現存する建物ということができるだろう。また、横寺町の昭和20年代の建物が3軒並ぶ神楽坂の裏通り(通称・よこみち通り)の景観に大きく貢献しているということもできる。 |

で一水寮の写真です。

相生坂、別名は鼓坂は、白銀町から東五軒町と西五軒町へ下る坂で、2つあります。

石川悌二氏の『東京の坂道-生きている江戸の歴史』(新人物往来社、昭和46年)では、

| 相生坂(あいおいざか) 別名を鼓坂という。白銀町から東五軒と西五軒町の間へ下る坂路で、「続江戸砂子」は「相生坂 小日向馬場のうへ五軒町の坂なり、二坂並びたるゆへの名なり。」とし、「新編江戸志」は「鼓坂、筑戸の方より小日向へ下る坂なり。二つありてつづみの如し。」としているが、「新撰東京名所図会」は「同町(西五軒町)の南と東五軒町の間を北へ下る坂あり、相生坂といふ。小日向の新坂と相対するが故なり。」とし、また「東京府志料」も「坂名は小日向の新坂と南北相対せるを以てかく唱ふといふ。」と記している。 地理的にみればこの坂は江戸川をはさんで新坂の西方荒木坂に相対している坂で、新坂では位置がややずれている。したがって「続江戸砂子」が「二坂並びたるゆへの名なり」といっているのは、むしろ赤城神社をはさんで、その西わきを北に下る赤城坂を対称としていったものかとも思える。後考をまつ。 |

では横関英一氏の「江戸の坂東京の坂」(有峰書店、昭和45年)ではどうなっているのでしょうか。

| 江戸時代から現代までの相生坂を並へてみると、おおよそ、次の三つに分類することができる。 A 坂路が途中でY字型に分れているもの B ニつの坂が平行しているもの C こつの坂が離れて合っているもの 東京都内の相生坂は、今日ほとんど昔の形を残いていないほどに道路をいじっているものもあるので、多少苦しい形になってはいるか、それでも現代の坂路から、相生坂と呼ばれた当時の形を想像することはできる。(中略) 同じ根もとからはえた松を相生の松というのであれば、相生坂もY字型のほうが原義に合うように思われる。『百草露』には、「播磨の国に高砂の松とてあるは、根はひとつにて、上はふたつにわかれて雌雄の双生也」とあって、これを相生の松と呼んでいる。これなら相生の松として申し分はない。それから日光の「相生の滝」であるが、これも二つの滝が並んで落ちて、一つの流れに落ち合って、末は一本の川となって厦れて行くかたちのもので、明らかにY字型に属している。これも理想的に相生である、ニつの平行した坂路や大小二つの坂のくっついたもの、向き合っている坂などに、相生坂という名称をつけたことのほうが、むしろ、おかしいくらいのものである。 |

標柱は

| 坂の由来について、2つの坂道が並んでいるから(『続江戸砂子』)、小日向の新坂と向かいあっているから(『御府内備考』)、などの説がある。 |

昔の標柱は

| 「続江戸砂子」によると、「相生坂、小日向馬場のうえ五軒町の坂なり。二つ並びたるゆえの名也という」とある。また「新撰江戸誌」では鼓坂とみえ「二つありてつづみのごとし」とある。 |

東側の相生坂は

西側の相生坂は

もうひとつ、白銀坂という坂があります。

「神楽坂附近の地名」では、白銀坂は相生坂から南の場所(赤)にあることになっています(左図)。しかし、この場所は坂ではなく、平地です(右図)。

もうひとつは、赤色の相生坂は右側の相生坂そのものだという見解です。たとえば、岡崎清記氏の『今昔東京の坂』(日本交通公社出版事業局、1981年)では……

| 平行して並ぶもう一本の坂は、前述の白銀町の西北隅を北に下る坂(市販の地図は、これを白銀坂としている)の坂上を東に寄ったところにある。国鉄アパートの西側を、北に下る、急坂である。この坂の坂上にも標柱が建ててあり、これにも同じく、小日向の新坂に向かい合う相生坂だと記してある。 |

なお、国鉄アパートは現在はマンションになりました。

さらに小林信彦氏の『新版私説東京繁昌記』(筑摩書房、1992年)では

| 大久保通りを横切って、白銀公園まえを抜け、白銀坂にかかる。神楽坂歩きをとっくに逸脱しているのだが、荒木氏も私も、〈原東京〉の匂いのする方向に暴走する癖があるから仕方がない。路地、日蔭、妖しい看板、時代錯誤な人々、うねるような狭い道、谷間のある方へ身体が動いてしまうのである。 |

どうも、この白銀坂は他と少し違っているようです。

清閑院は結構味もよくて気に入っていましたが、あっという間に閉店しました。

千成はあんこうなべやすっぽんの鍋物。現在は外装工事中。

スタジオーネ フルッティフィカーレ(Stagione Fruttificare)はイタリアンレストラン。フルーツを使ってあじわったことのない料理を楽しむと書いてあります。平日ランチは1000円から、休日ランチは2200円から。

松ざきはお好み焼き。

花は甘味処。田舎のおばあちゃんを思い出します。最低でも750円から。ただし、果物はものすごく入っています。

松屋本店は吉野葛の店。

大〆はご存じ大阪寿司。創業は明治43(1910)年なので、もう100年も経っています。高くて高くて、2600円。量は少ない。観光客用の値段。2017年7月、閉店

ジェラテリア テオブロマはジェラートの専門の店で、1種類で525円、2種類で630円。普通のコーヒーからも相当高い。遠くからここに来る場合はいいのでしょうか。大〆の名前につられて付いた価格なのかな。まあ、どこも高いからなあ。動物の顔は「かみくづ函」。くず入れでしょうね。

ラトゥーエル(la tourelle)は2階に。

ラトラス(L’atlas)は08年に開業。ラトゥーエルの人たちがここに。

スタジオーネ フルッティフィカーレと千成を除いて、どこもここは高い。成金横丁からでしょうか。

安養寺は神楽坂上にあります。正式名称は医光山 長寿院 安養寺です。開基は慈覚大師円仁。明治時代とあまりかわっていません。

天正19(1591)年、徳川家康が築城の際、安養寺は城内平河門口から田安門口に移り、天和3年 (1683)、牛込の現地に移転。場所はここ。

左門に書いてあるのは「大聖歓喜天王 安養寺」。右門には「本尊薬師如来 天台宗」と書いています。

ここで正面の建物は聖天堂で、大歓喜天王像(別名「神楽坂聖天」)と、江戸三十三観音の十一面観音菩薩が本地仏として祀られています。

扁額は

観音像は、観音堂左手の2階本堂に安置。

薬師瑠璃光如来は大佛薬師如来や神楽坂大仏とも呼び、徳川家ゆかりの仏像です。

昭和20年、大空襲で消失、大仏の顔、手、薬壺が奇跡的に残り、当時、日本一とされた京都の仏師が復元。

| 当寺本尊薬師如来は徳川家ゆかりの霊仏で、太平洋戦争の空襲にあわれながらも、そのご生命である御顔・薬壺・手首は無傷のまゝ残られました。これらをもとに復原申しあげ 人々の難病をはじめ心身の病いを癒し、やすらぎの生活にとお導き下さっています。 ご真言 おん・ころころ・せんだり まとうぎ・そわか ご祈祷のお申込は寺務所へおいで下さい。 |

2階に行くと祈祷料は金5千円だと書いてありました。

聖天堂の前に祀られているのが宝生弁財天(銭洗い弁天)です。弁財天は水神であり、芸や財の神で、右手にある洗心宝生水の水でお金を洗います。洗心宝生水は宝珠を乗せた水盤で、水を満々と湛えています。子育地蔵尊と出世地蔵尊もあります。

神楽坂5丁目 朝日坂 Caffè Triestino 清閑院 牛込亭 川喜田屋横丁 三光院と養善院の横丁 一水寮

神楽坂の通りと坂に戻る

神楽坂公衆食堂

正蔵院を越えると、現在は「割烹 とよ田」ですが、昔は神楽坂公衆食堂でした。168席が入るので実際に大きな場所を使っていました。ここは西村和夫氏の『物理学校意外史』で

| 大正の始めは日本中に不景気の風が吹き荒れていていた。大正7年米騒動のあと東京市は[1919年(大正9年)に]貧民救済として横寺町に神楽坂公衆食堂を開設した。食堂では朝飯10銭、昼夜15銭、市民に支給し、この安値に1日、3000人のプロレタリアートと学生が集まった。神楽坂の色町と対照的に明暗を分けていた。 |

うどんは種物15銭、普通10銭。牛乳1合7銭。ジャムバター付半斤8銭。コーヒー5銭、カレーライス15銭。大震災後、神楽坂公衆食堂はますます必要になりますが、 昭和12年頃から民間の食堂がふえると、市営の食堂は減ってきました。しかし、戦前の昭和20年、財団法人東京都食堂協会になり、戦災に出会うまで経営を続けていました。

牛込中央通り(昔の火之番町)の中ほどから北へ行く坂を歌坂と呼びます。

なぜこの坂を「歌坂」になったのでしょうか? 2つの説があります。1つは、石川梯二の『東京の坂道』や横関英一の『江戸の坂 東京の坂』に書いてあるもので、古くは船河原は大きな池で、歌坂はその他の岸に臨む坂であり、歌坂は突端・出崎の意味のアイヌ語ウタに由来したというものです。

石川梯二の『東京の坂道』(人物往来社、昭和46年)では

| 歌坂(うたざか) 雅楽坂とも書いた。砂土原町三丁目と市谷田町二丁目の境を北東に上る坂で「府内備考」に「歌坂 火の番横町の坂なり。」とあり、江戸時代、今の市谷田町二、三丁目へんを俗に火の番町といい、定火消の組屋敷があった。坂下外濠ぞいを船河原といったことは「紫の一本」に「今の船川原町といふは、共頃は河原にて船をあげ置し故とぞ。今思ふに尾張黄門光友卿の市ヶ谷の御屋敷のうしろにはちかきまで大きな池にて水に遊ぶ輩、死する事かりし。昔は此池へ今の船河原こそありつらめ。」とあり、歌坂はその岸にのぞむ坂であったわけだ。 だから王子のウトウ坂(大坂)が、その坂下を岸町とよぶのと、同じ地形的状況からこの歌坂も古くはアイヌ語のウタ(ウトウと同義で突端とか出崎という意味)からきているという説が信憑性をもってくる。目黒区には謡坂という坂があるが、これも地形的に共通するところがあり、ウトウ、ウタ、ウタイは同じ地形から起った古い坂名と思える。 |

二つ目は新宿歴史博物館『新修 新宿区町名誌』に書いてあります。江戸時代初期に酒井雅楽頭屋敷があったためです(「明暦江戸大絵図」)。

標柱は

| 歌坂(うたさか) |

| 雅楽(うた)坂ともいう。江戸時代初期、この坂道の東側には酒井雅楽頭(後の姫路酒井家)の屋敷があった(「新添江戸之図」)。坂名は雅楽頭(うたのかみ)にちなんで名付けられたのであろう。 |

なんとなく由来は雅楽頭だというほうがよさそうに感じます。

神楽坂通りにはクリーニング屋のせいせん舎と食料品店のキムラヤがあり、ここを南西方面に進む坂があります。朝日坂といいます。明治時代でも同じく朝日坂でした。

朝日坂の名前

どうして朝日坂という坂にしたのでしょうか。朝日はよく見えないし……新宿区教育委員会の昭和51年の『新宿区町名誌』によれば

| 特に泉蔵院境内にある北野神社が、俗に朝日天神といわれたので、その門前町は朝日町と呼ばれた。北野神社をどうして朝日天神と呼んだかは分からない。神楽坂6丁目46番地から南の横寺町に上る坂を朝日坂(旭坂)というが、これは朝日町から名づいたものである。 |

『東京府志料』には

| 朝日坂 坂名は北野神社を里俗朝日天神と称するによれり |

つまり第一の説は、泉蔵院内の北野神社を朝日天神と呼んだから。泉蔵院は正藏院の隣にありました。しかし、説はまだ続きます。第4まで続いているのです。

第二の説は、泉蔵院に慈覚大師作の朝日天満宮があったため。新宿歴史博物館の平成22年の『新修 新宿区町名誌』では

| ここから横寺町に登る坂は朝日坂と呼ばれる。これは泉蔵院に慈覚大師作とされる朝日天満宮があるため唱られた(町方書上)。 |

『町方書上』は

| 朝日坂与唱候、是者當泉蔵院ニ慈覚大師作之由朝日天満宮有之候、依之朝日坂与相唱候由 |

ちなみにこの泉蔵院は廃寺になり、朝日天満宮は赤城神社に遷移。

標柱でも現在はこの第二の説が有利です。

| 『御府内備考』には、かつて泉蔵院という寺があり、その境内に朝日天満宮があったためこの名がついたとある。明治初年、このあたりは牛込朝日町と呼ばれていた。(『東京府史料』) |

さて第三の説は、五条坂です。野口冨士夫の『私のなかの東京』で

| すぐはじまるゆるい勾配の登り坂は横関英一と石川悌二の著者では朝日坂か旭坂でも、土地にふるくから住む人たちは五条坂とよんでいるらしい。紙の上の地図と実際の地面との相違の1例だろう。 |

横寺町交友会今昔史編集委員会の『よこてらまち今昔史』(平成12年)で寺居秀敏氏は「寺の町横寺」を書き

| 朝日天神は五条の天神様と呼ばれたため、私の両親は五条坂と呼んでいましたので、私も五条坂と言っていました。 |

第四の説では坂ではなく横丁です。「閻魔様の横丁」といったようです。『ここは牛込、神楽坂』第2号の「語らい広場」では

| ちなみに6丁目のスーパーキムラヤ横の横丁は、「お閻魔様のヨコチョ」といっていました。 |

同じく寺居秀敏氏では

| 私は子供の頃(正蔵院を)お閻魔様のお寺と呼んでいました。 |

お閻魔様というのは正蔵院、つまりエンマ堂のことです。正蔵院の脇本尊は合併した養善院の本尊「閻魔大王尊」でした。お閻魔様は戦災で焼失。その後府中の在家の方からお閻魔さまとお不動さまの寄進を受け、安置しました。

以上、この4説、まあ、どれでも悪くないと思います。

カフェトリエスティーノはイタリアのエスプレッソを安く(特にここを強調したい)出してくれます。言葉はフリウリ州トリエステ市からきています。

一番安いのがエスプレッソ(ネロ)で200円、フォームドミルクとネロのゴッチャートで220円、高くても380円。25種類もあります。朝ここに入ってコーヒーの一口飲むと、キーンと音が聞こえそうで、たちまち「やるぞ」という気になる。コーヒーでこれほど覚醒効果があるのは他にはありません。

夜は軽いイタリアの食事がでます。しかし、12時以降は人が込む。10時に開くと入って、11時までにはでるようにするとまだすいている。実はここはマクドナルドのコーヒー100円、ベローチェのコーヒー180円に続いて安くて、しかも、驚いたことに、おいしいのです。

残念ながら2014年2月16日に閉店しました。

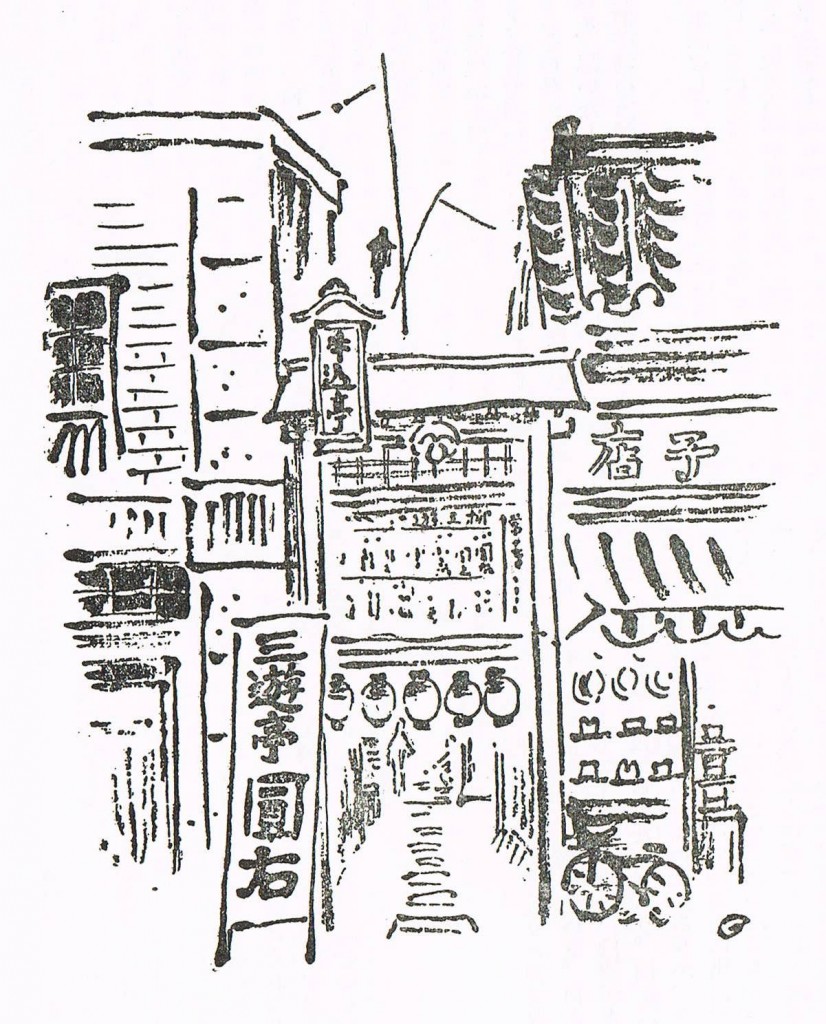

「牛込亭」って正確にはどこにあったのでしょうか?

島崎藤村等「大東京繁昌記 山手篇」(昭和2年)。加能作次郎の「早稲田神楽坂」「通寺町の発展」

『神楽坂まちの手帖』の平松南編集長は

| そのころ神楽坂には演芸場が5つもあり、6丁目の安養寺うらの「牛込亭」もまた落語と講談の専門館であった。 |

と書き、吉田章一氏の『神楽坂まちの手帖』第10号の「牛込亭の番組と芸人たち」では、

| 話を牛込亭に戻しますと、神楽坂から大久保通を過ぎて、すこし先の右側、路地の奥にありました。できたのは明治10年頃といわれ、初めは持ち主を名を取って「岩田亭」と呼びました。明治後半になって相撲の親方の武蔵川が買って「牛込亭」にしました。 関東大震災には焼けませんでしたが、芸人が焼け出されて集まらないためか一時は講談や浪曲を掛けていました。その後落語を中心とする色物席に戻り、現在の落語協会の前身である東京落語協会所属の寄席になりました。ときどきは浪曲も掛けていたようです。定員は200人足らずでした。 牛込亭は戦災で焼失しなくなりました。 |

『ここは牛込、神楽坂』6号で丸岡陶苑・岡崎弘氏の「町の宝もの」では

| 寺町の牛込亭にもよく行った。牛込亭に入るとこに秋山って塗物屋があって、こっち側はあとで帽子屋ができて。いま、たこ焼きがあるでしょ、あのあたり。あそこに細い道があって、突き当りが寄席でね。 |

渡辺功一氏の『神楽坂がまるごとわかる本』では

| 神楽坂上より矢来町に向かってすぐ、通寺町の通り右側に木戸口があり、その突き当たりの路地おくに牛込亭があった。 |

赤城神社の氏子町一覧「通寺町」の説明です。

| また娯楽場として九番地に寄席牛込亭(明治十年十月設立)、十一番地に常設活動写真文明館が(明治四十五年一月建立)ある。 |

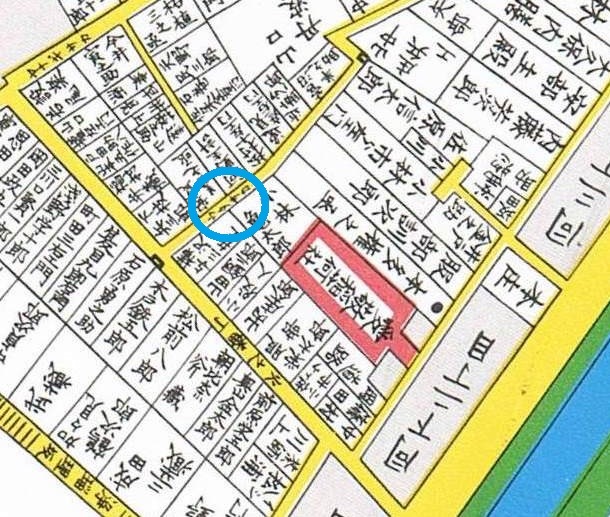

しかし、大正15年の東京演芸場組合では、牛込亭は「通り寺町八」になっています。右は昭和5年の地図です。

| 飯田橋方面から来れば柳水亭の前を通って交差点を右に曲がると、そこから家数にして十四、五軒ほど行き路地を右側に入って十メートルぐらい行って突当たりが牛込亭の木戸口でした。 |

これから考えられるものは

牛込亭という場所は今では道路になるのか、道路に近い場所ではなかったのでしょうか。8番地は戦後になってからそこを貫く道路ができます。『円生江戸散歩』という本で円生は牛込亭の地図を書いていますが、この牛込亭の反対側、通寺町と岩戸町の道路は川喜田屋横丁の通りです。川喜田屋横丁の反対側に道路がでてきます。すると橙の丸で囲んだ場所あたりでしょうか。

その後、昭和12年の「火災保険特殊地図」(都市製図社)を見ました。こうなっています。

現在の地図で予想する寄席とまったく同じです。やはり道路で寄席は上下2つに分けているのですね。

牛込亭は色物が主体でした。これは講談、義太夫、落語、浪花節などの本来の演芸とすると、それ以外の漫才,音曲,奇術,紙切り,曲芸,声帯模写などをさして色物というようです。

『神楽坂まちの手帖』第10号「神楽坂落語祭」59頁では、ある日の演芸は14人が出ています。講談が1人、落語は6人、残りの7人は、笑話、楽語、物まね、奇術、浮世節、能歌舞、新内を行いました。

最後に神楽坂で旧映画館、寄席などの地図です。ギンレイホールを除いて、今は全くありません。クリックするとその場所に飛んでいきます。