シンガポール1

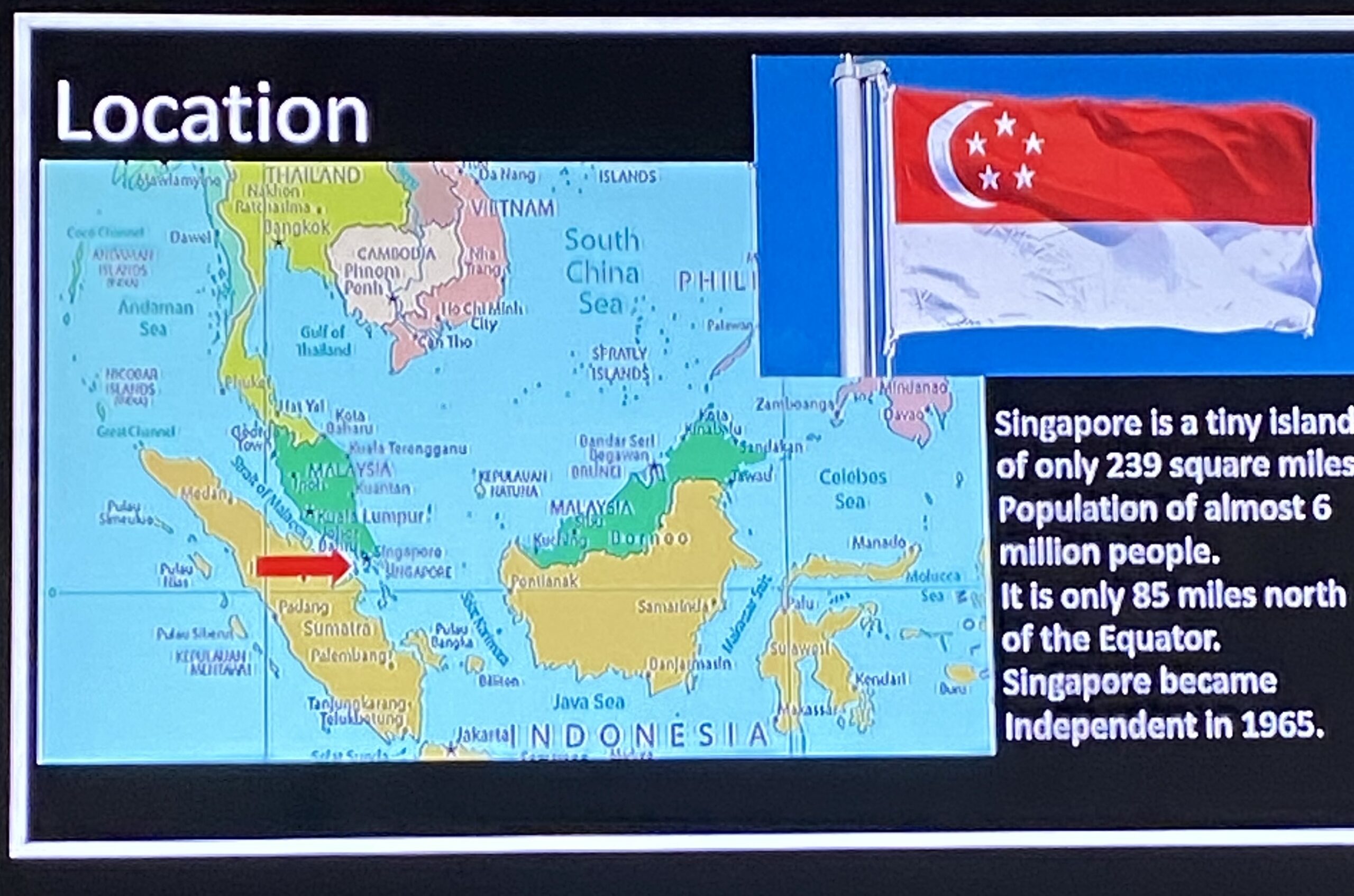

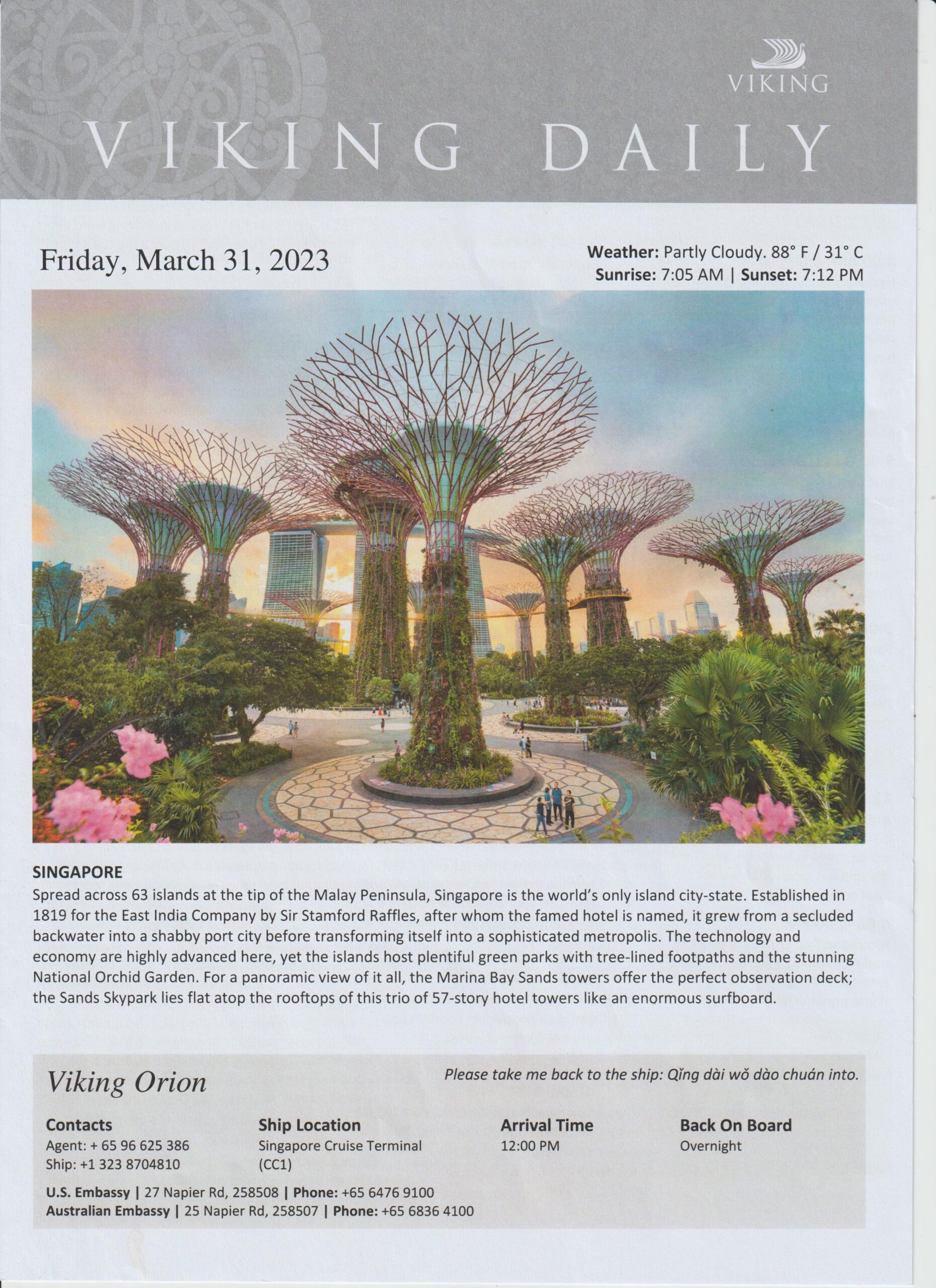

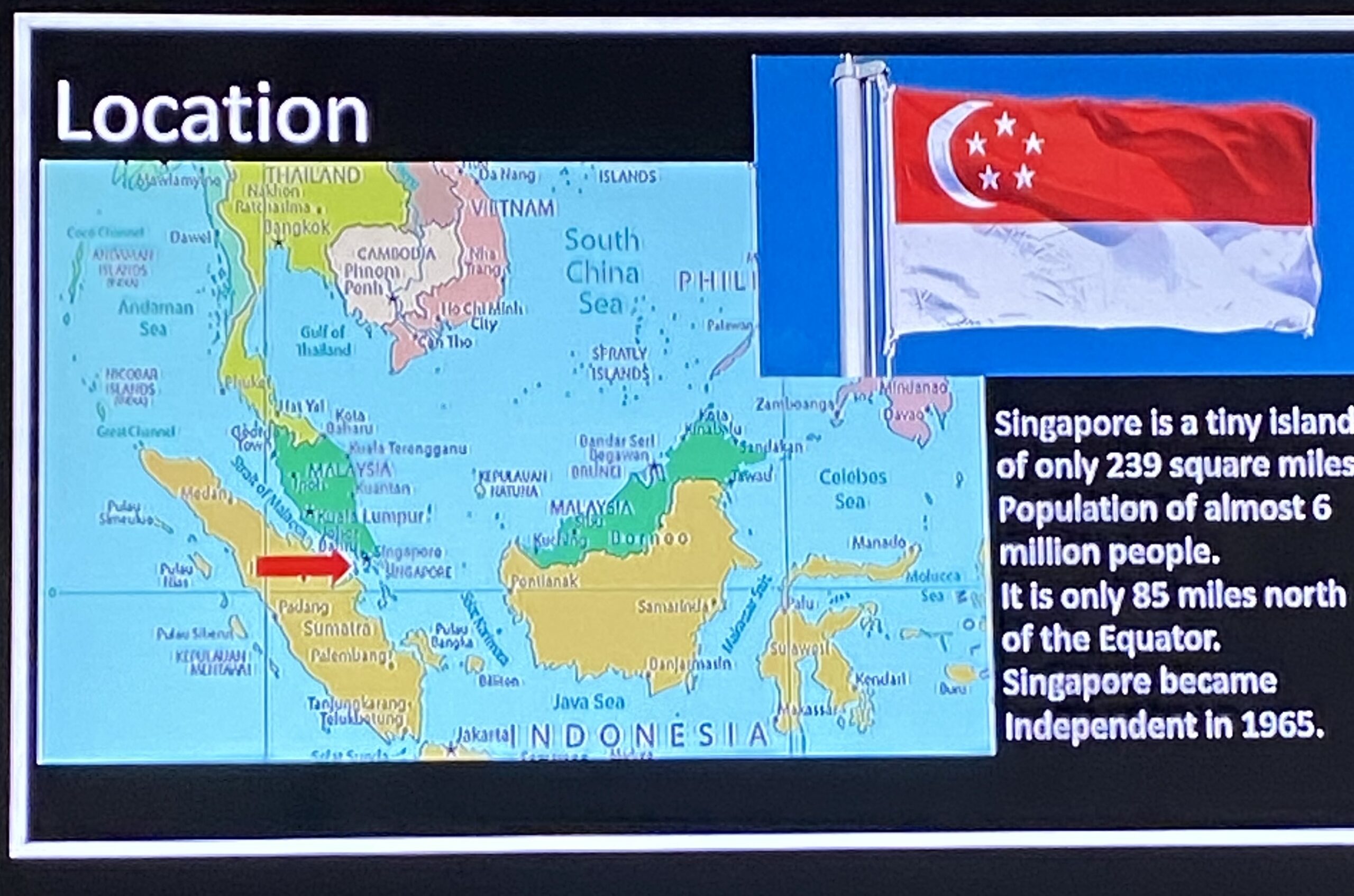

場所 シンガポールが小さな国で、面積はわずか239平方マイル(≒619km2)、人口は600万近い。赤道から北に85マイル(約136km)ほど離れる。1965年に独立。

シンガポール2

シンガポールはアジアの奇跡

世界で2番目の金持ち(GDP)

世界の基礎構造で最高の国の1つ

最も教育を受けた国で、労働力は生産性が高く、東南アジアで最も安全な国。

世界で2番目にビジネスがしやすく、3番目に海外投資を誘致する国

シンガポール3

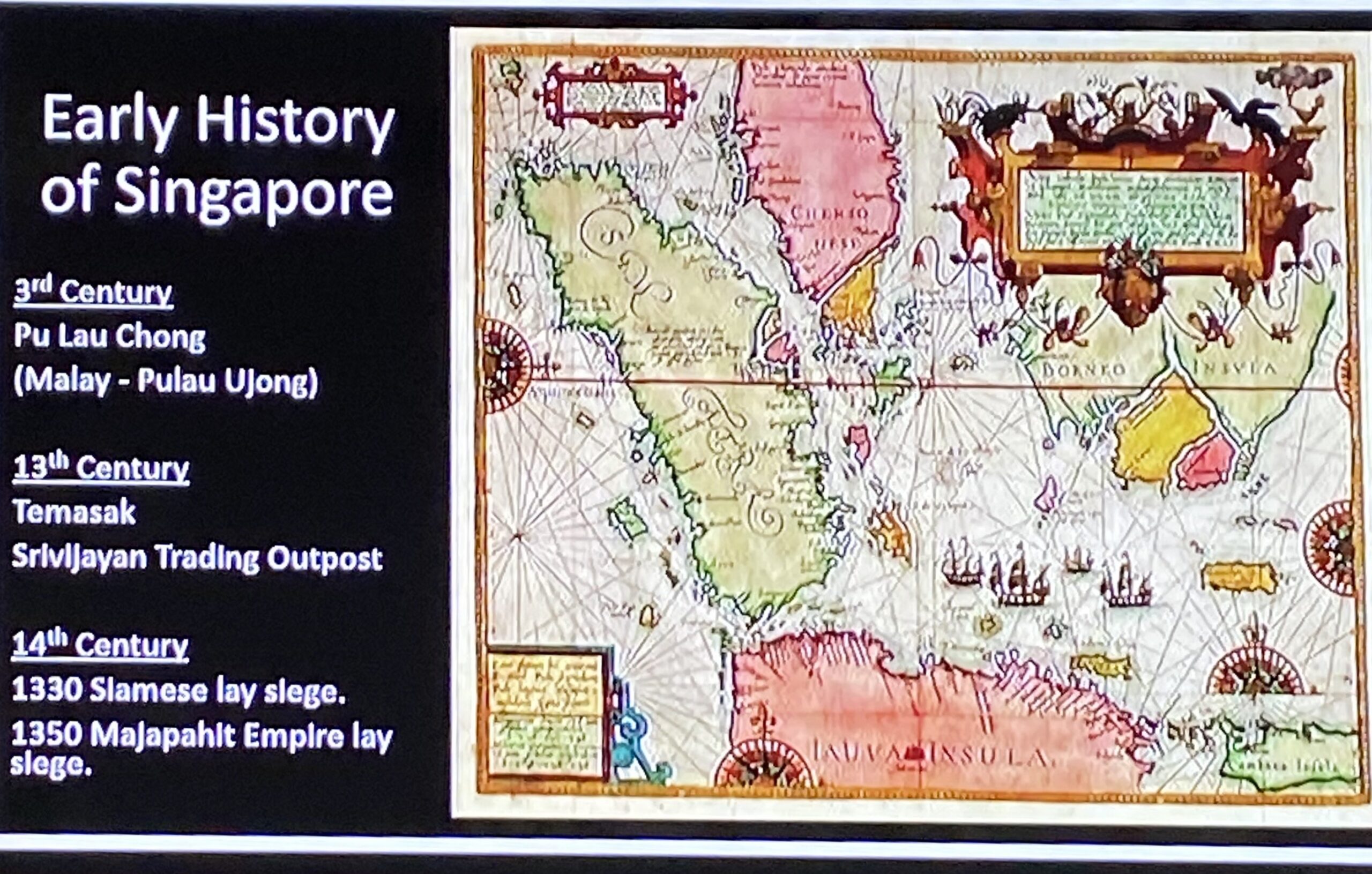

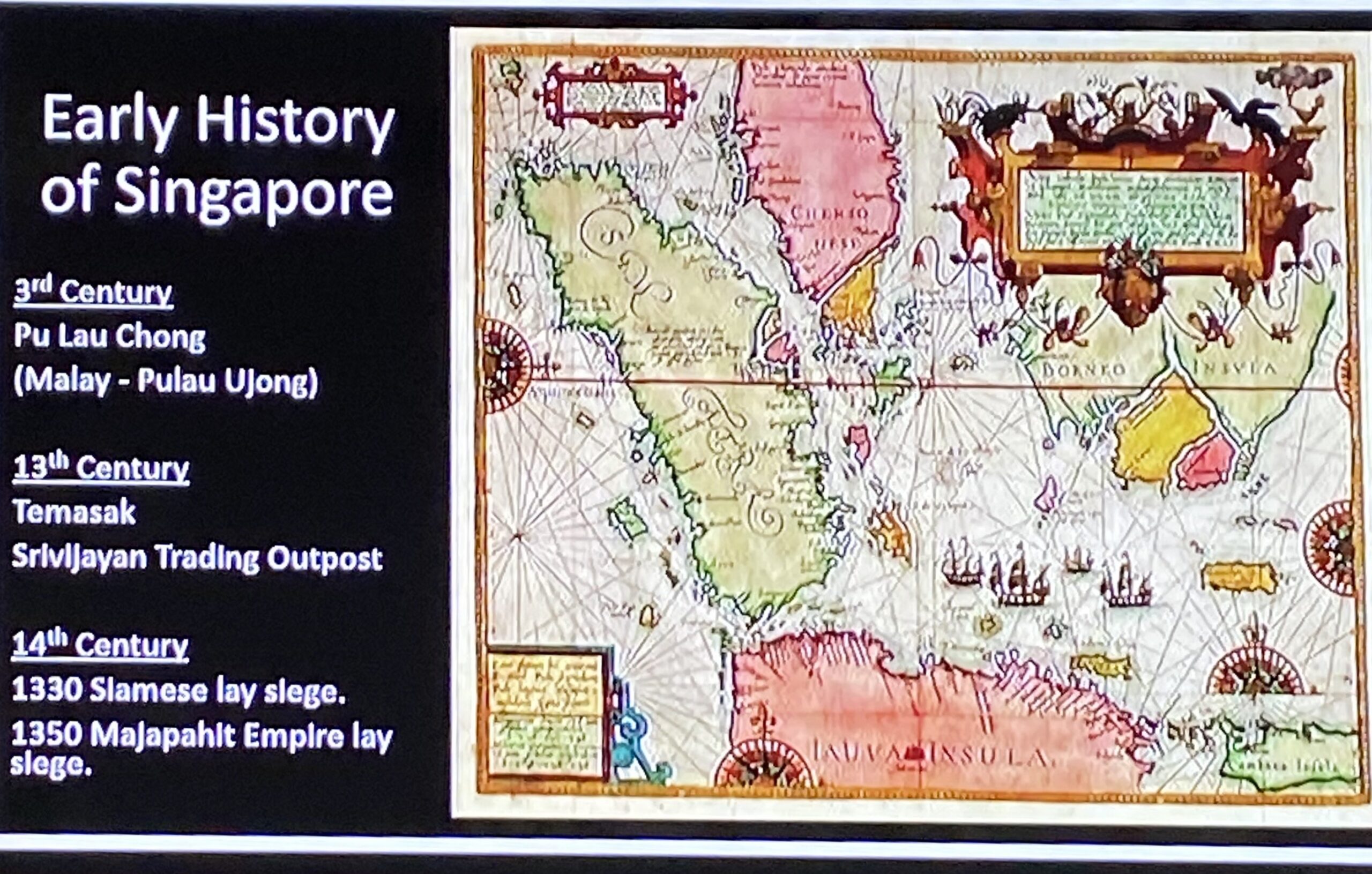

初期の歴史

3世紀 婆羅洲(Pu-luo-chung)「半島の先端の島」

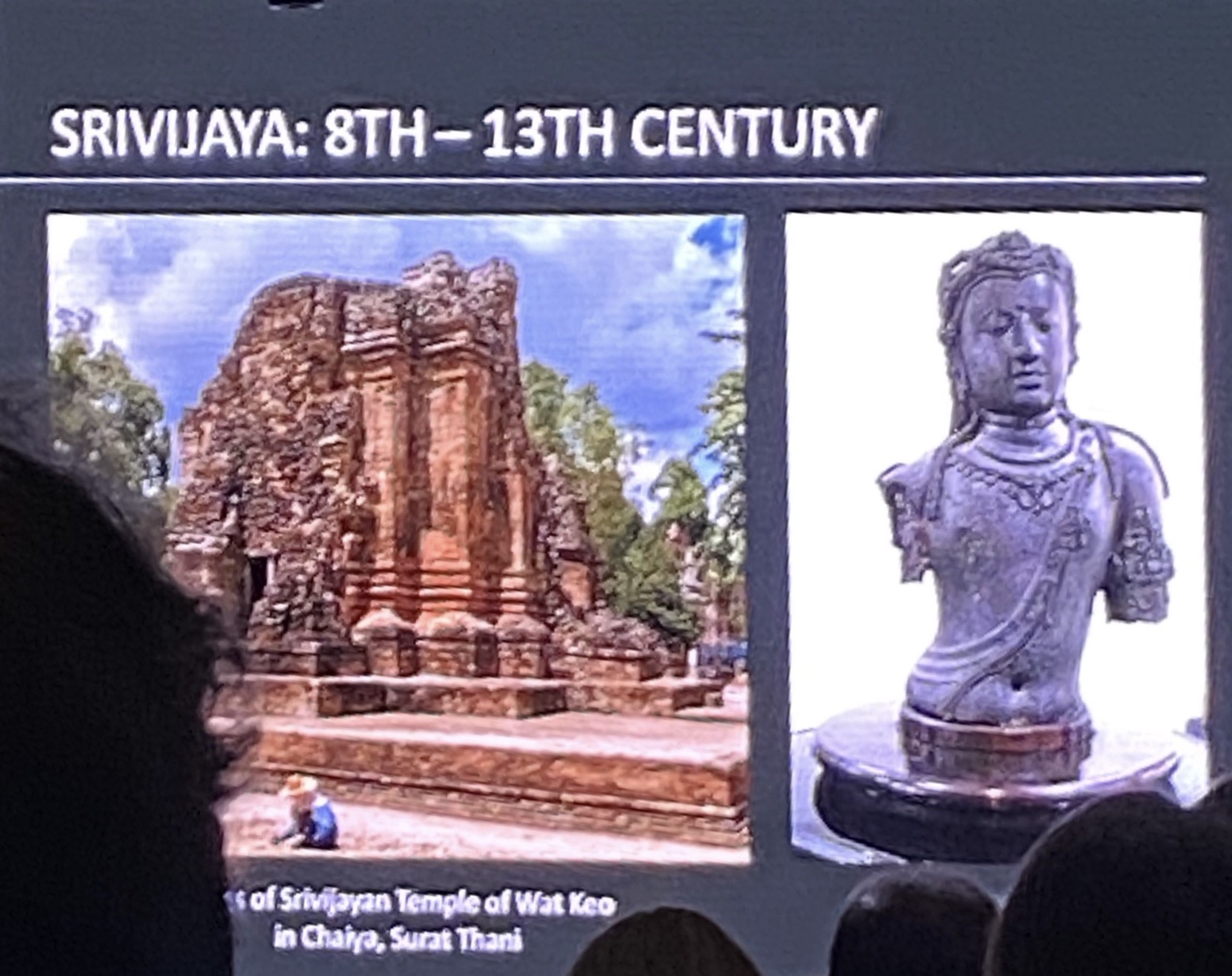

13世紀 漁村テマセック シュリーヴィジャヤ王国の交易所

14世紀 1330 シャムの一部

1350 マジャパヒト王国の一部

シンガポール4

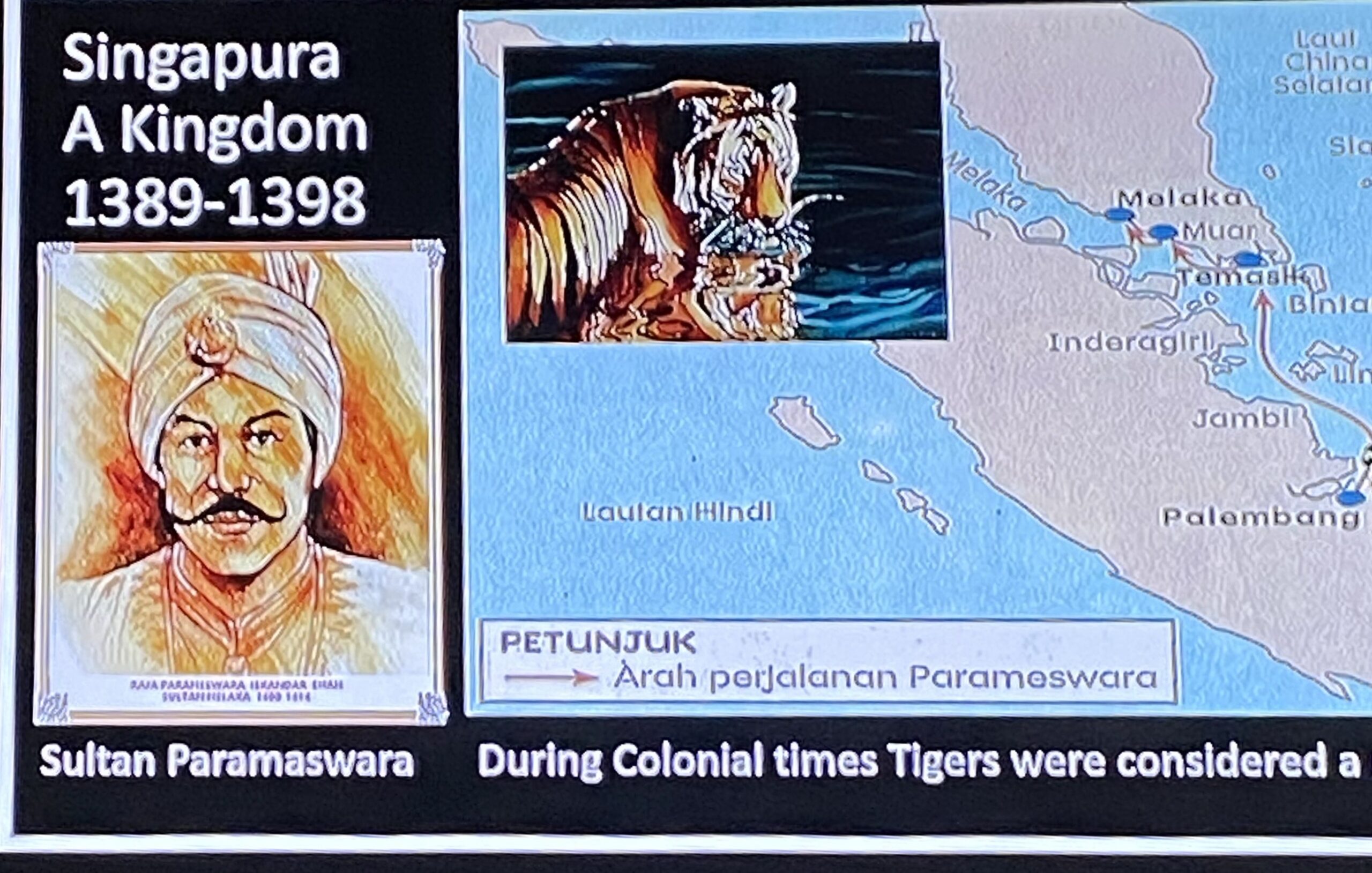

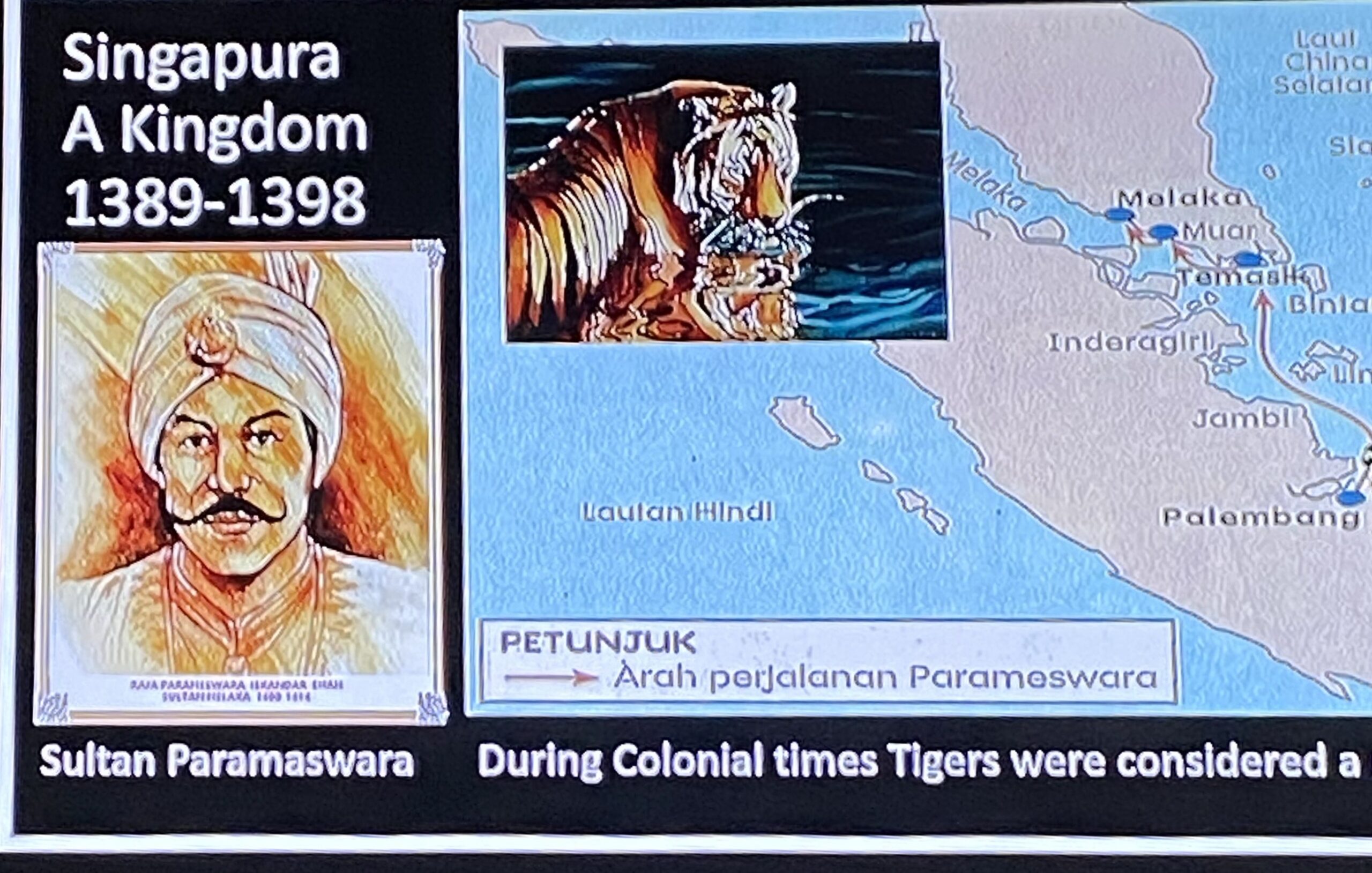

シンガプーラ王

王国。1389-1398

皇太子パラメスワラ 植民地時代、トラは…と考えられた。

シンガポール5

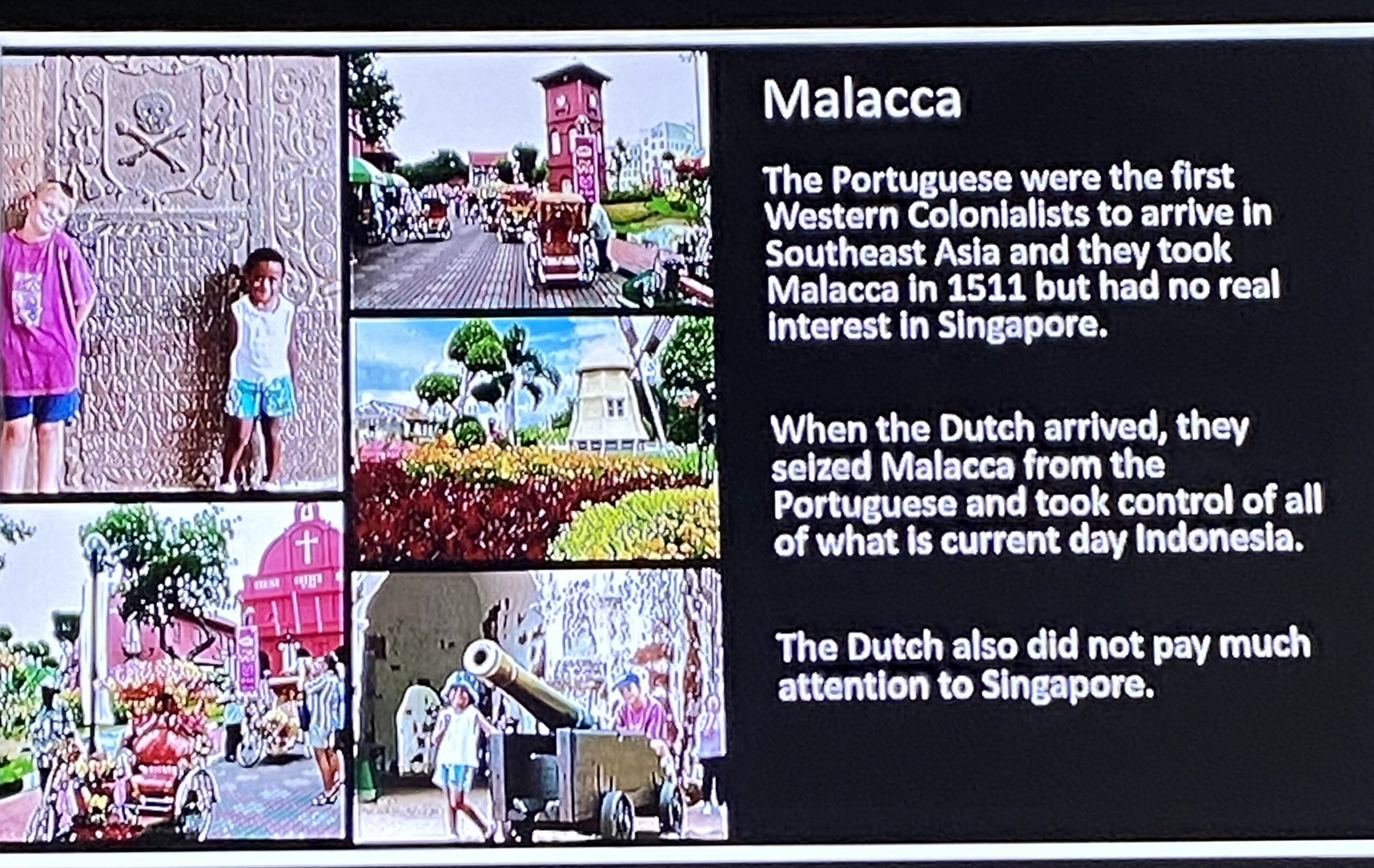

マラッカ

ポルトガルが最初の西側の植民地主義者。1511年マラッカを征服したが、シンガポールにはあまり注意を払わなかった。

オランダがマラッカを征服し、現在のインドネシアの全域をも征服した。

しかし、オランダも、シンガポールにあまり注意を払わなかった。

シンガポール6

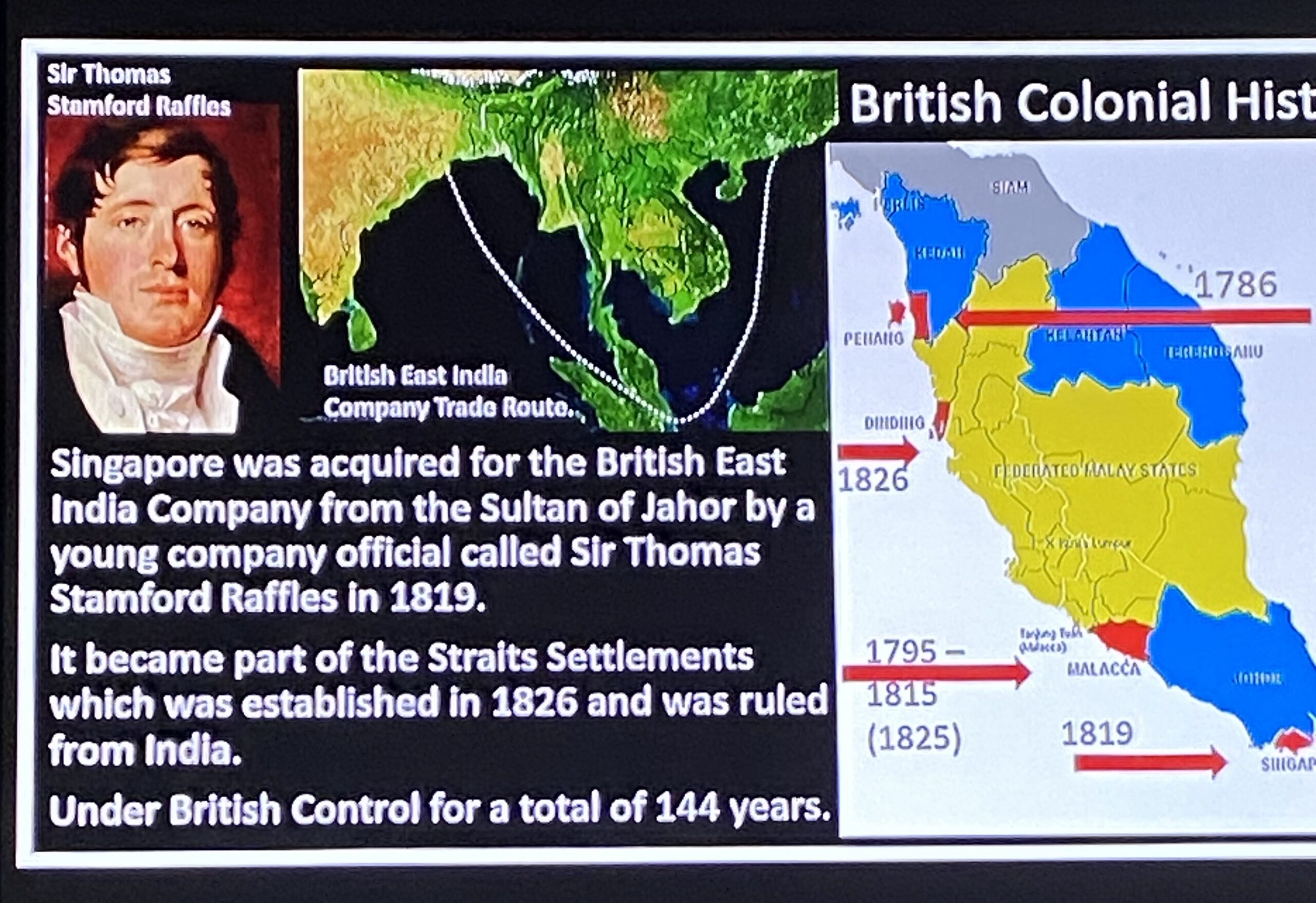

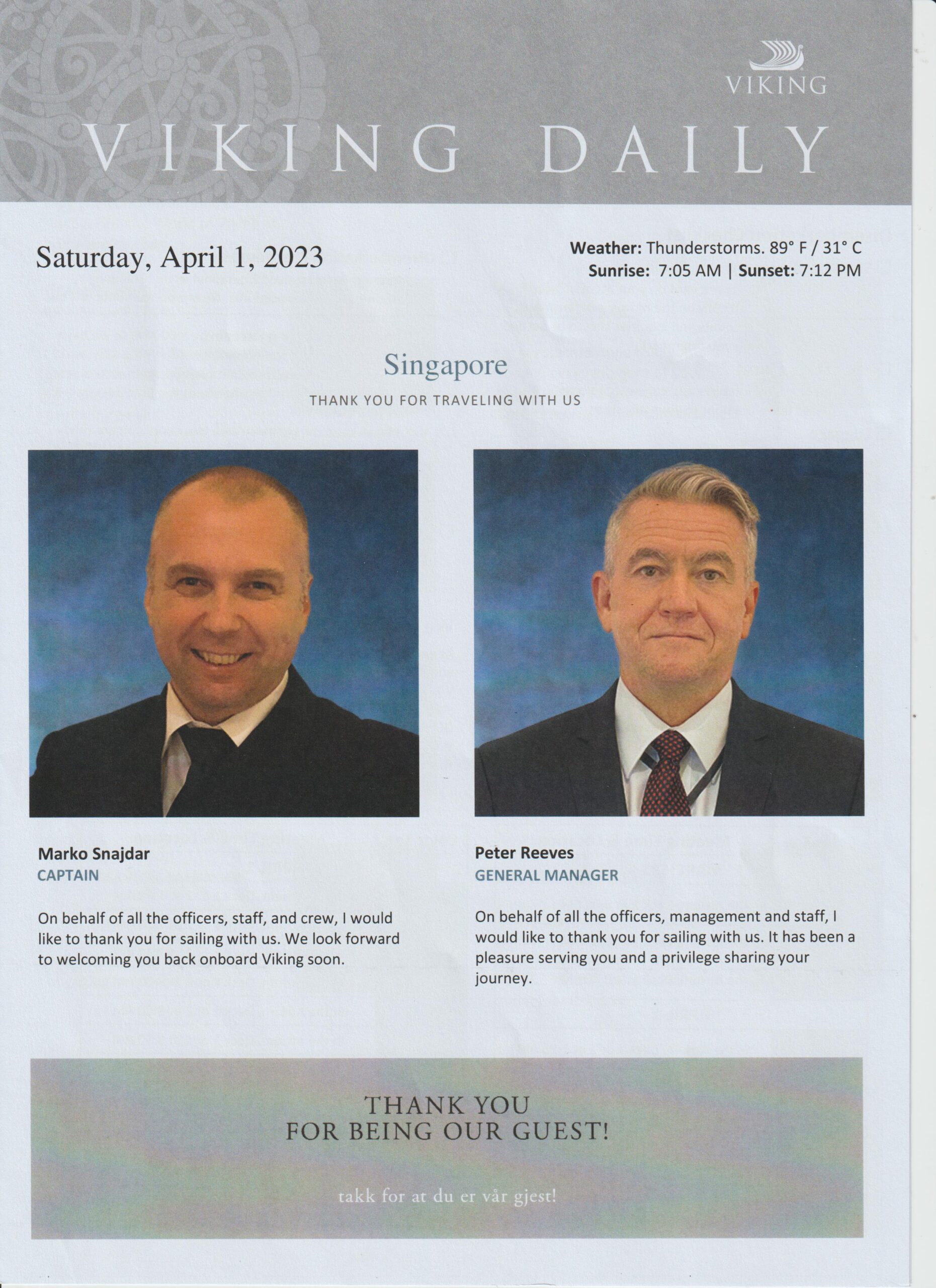

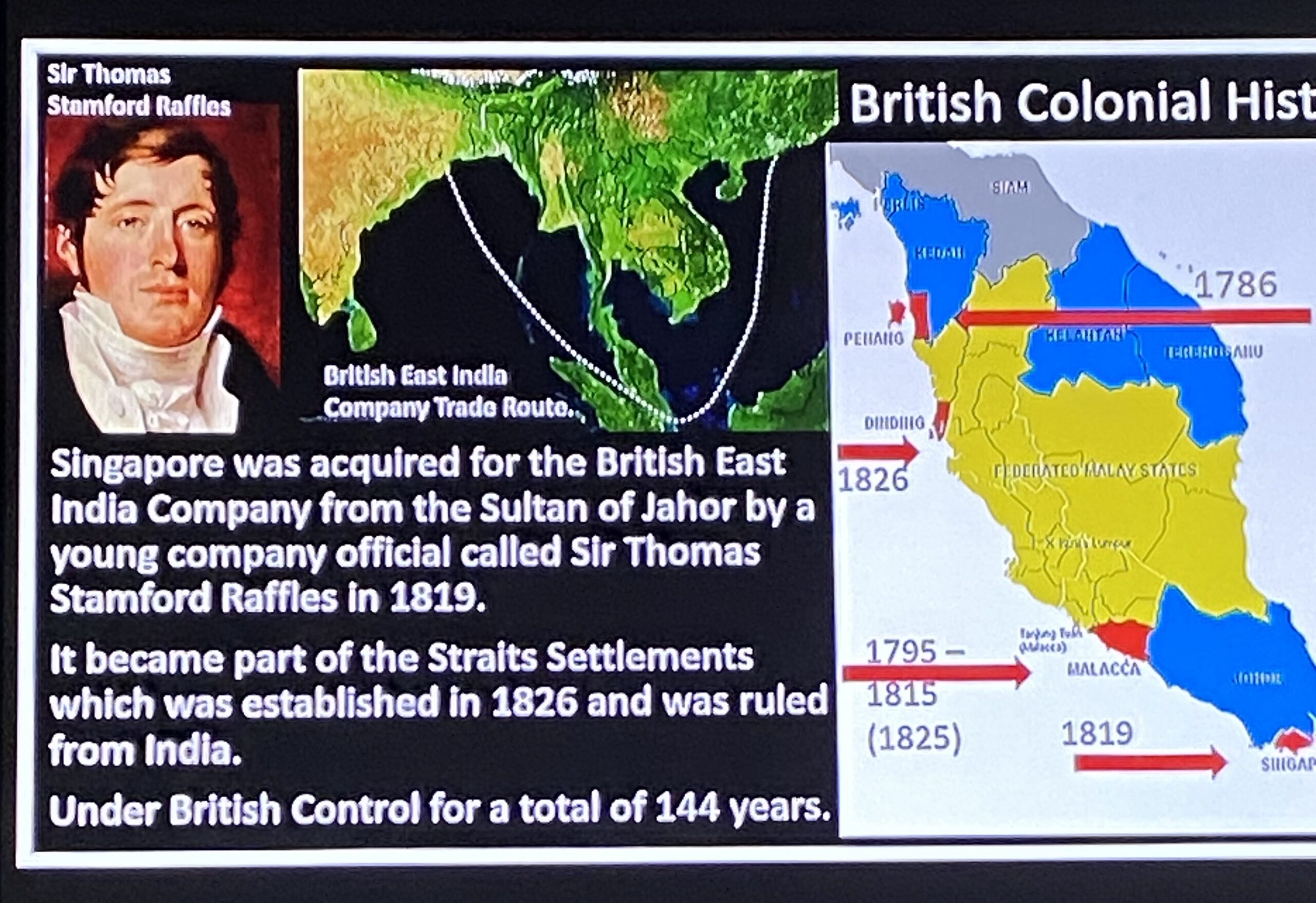

英国植民地の歴史

1819年、イギリス東インド会社のトーマス・スタンフォード・ラッフルズ卿はジャホール王国のスルタン(皇帝)からシンガポールを獲得。

海峡植民地の一部となり、1826年に設立、インドが統治した。合計144年間イギリスの統治下に置かれた。

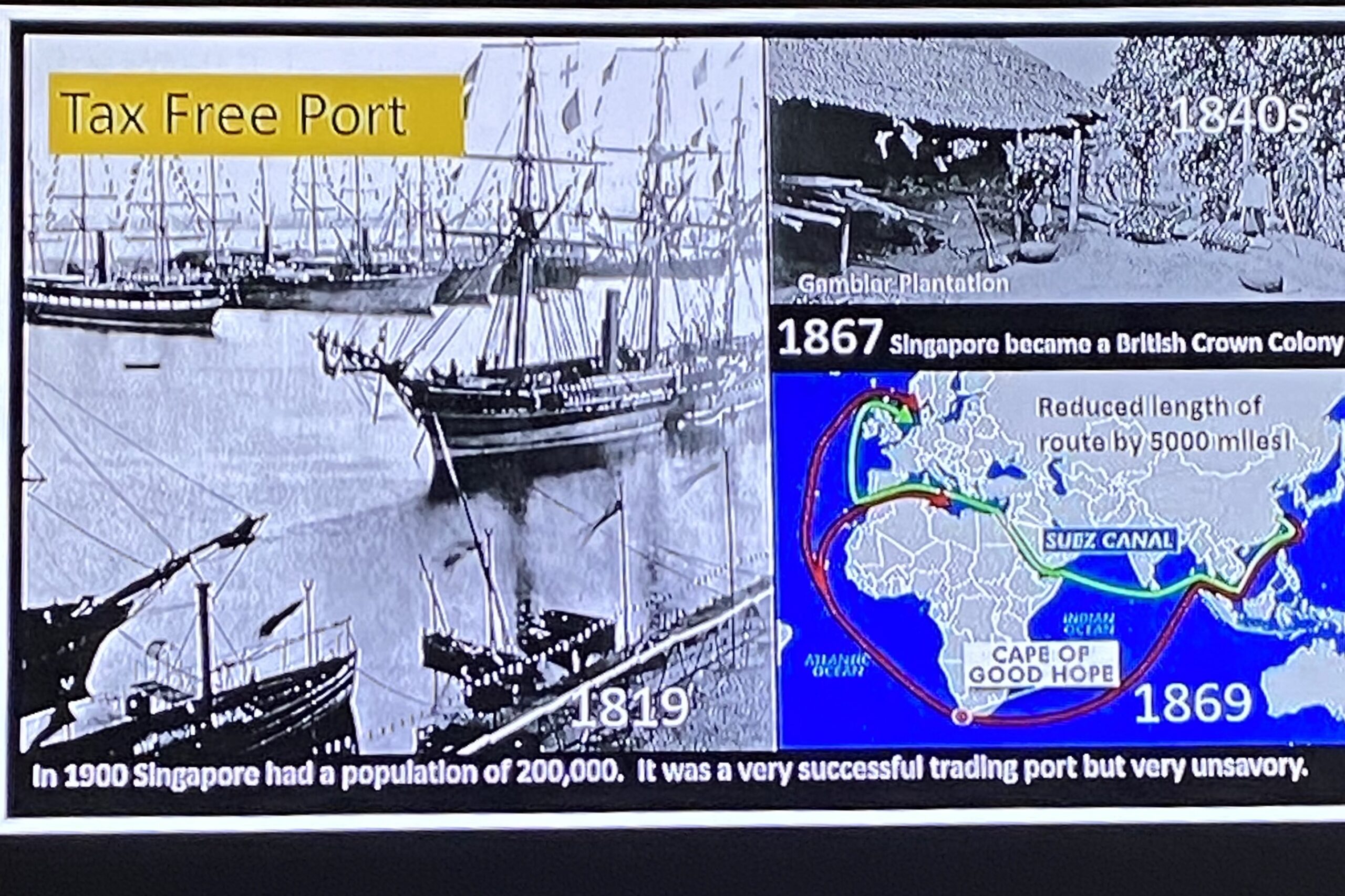

シンガポール7

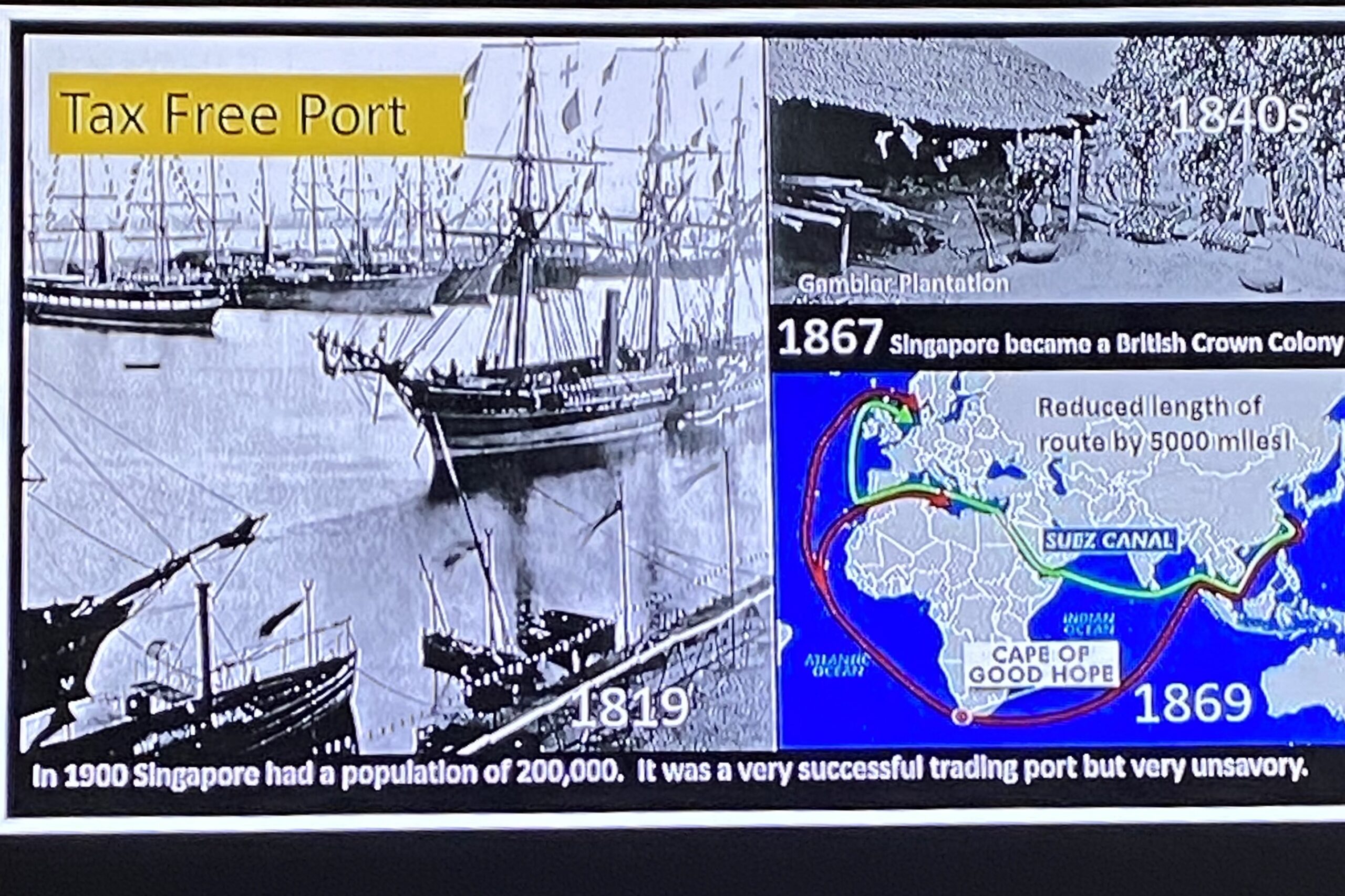

無関税港 1819

1840代 ガンビール農園

1867年 シンガポールは英国直轄植民地

1869年 南アフリカを通るよりもスエズ運河の開口で5000マイル(約8000km)も縮まった。

1900年 シンガポールは人口20万人。成功した貿易港。道徳的には悪かった。

シンガポール8

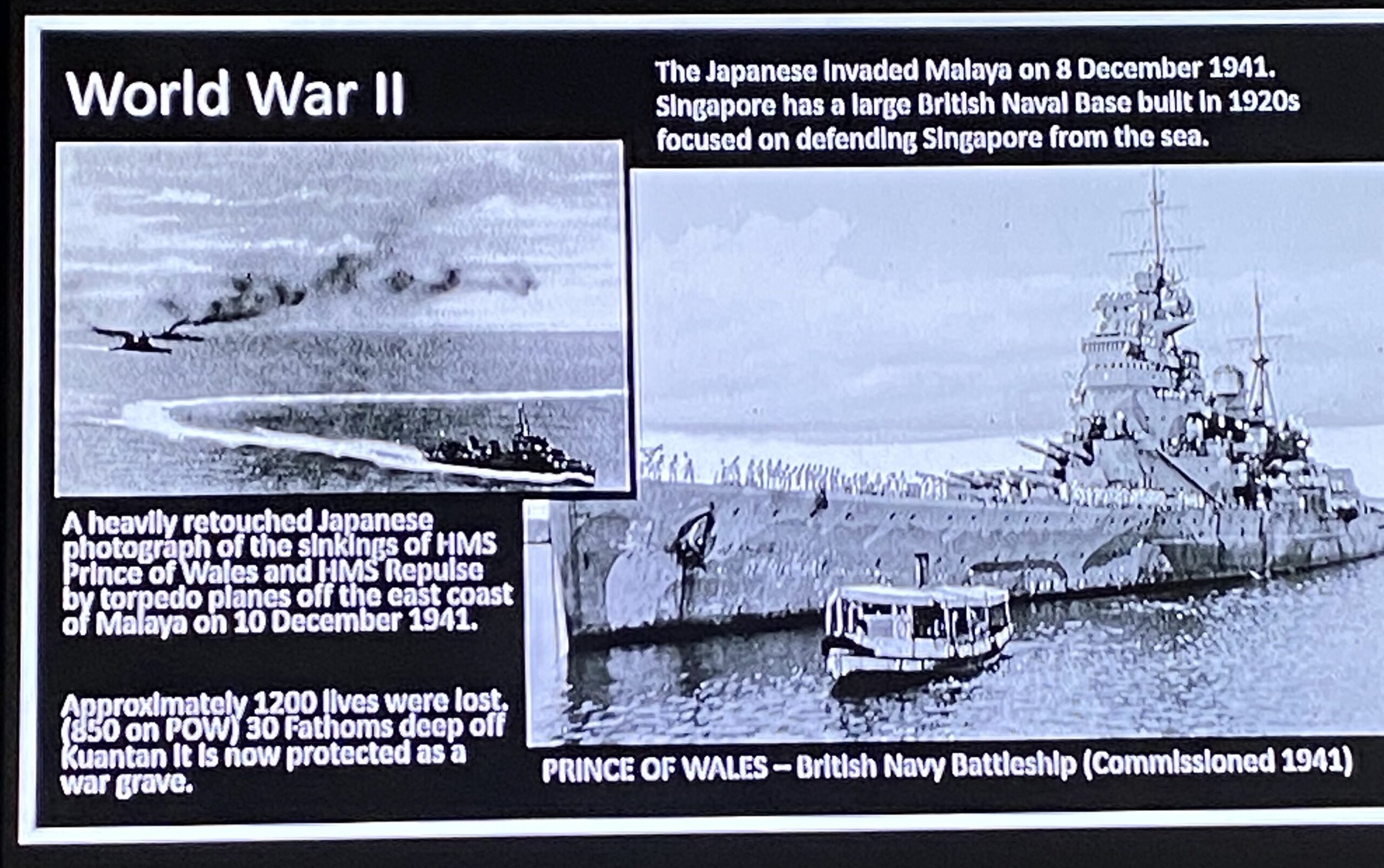

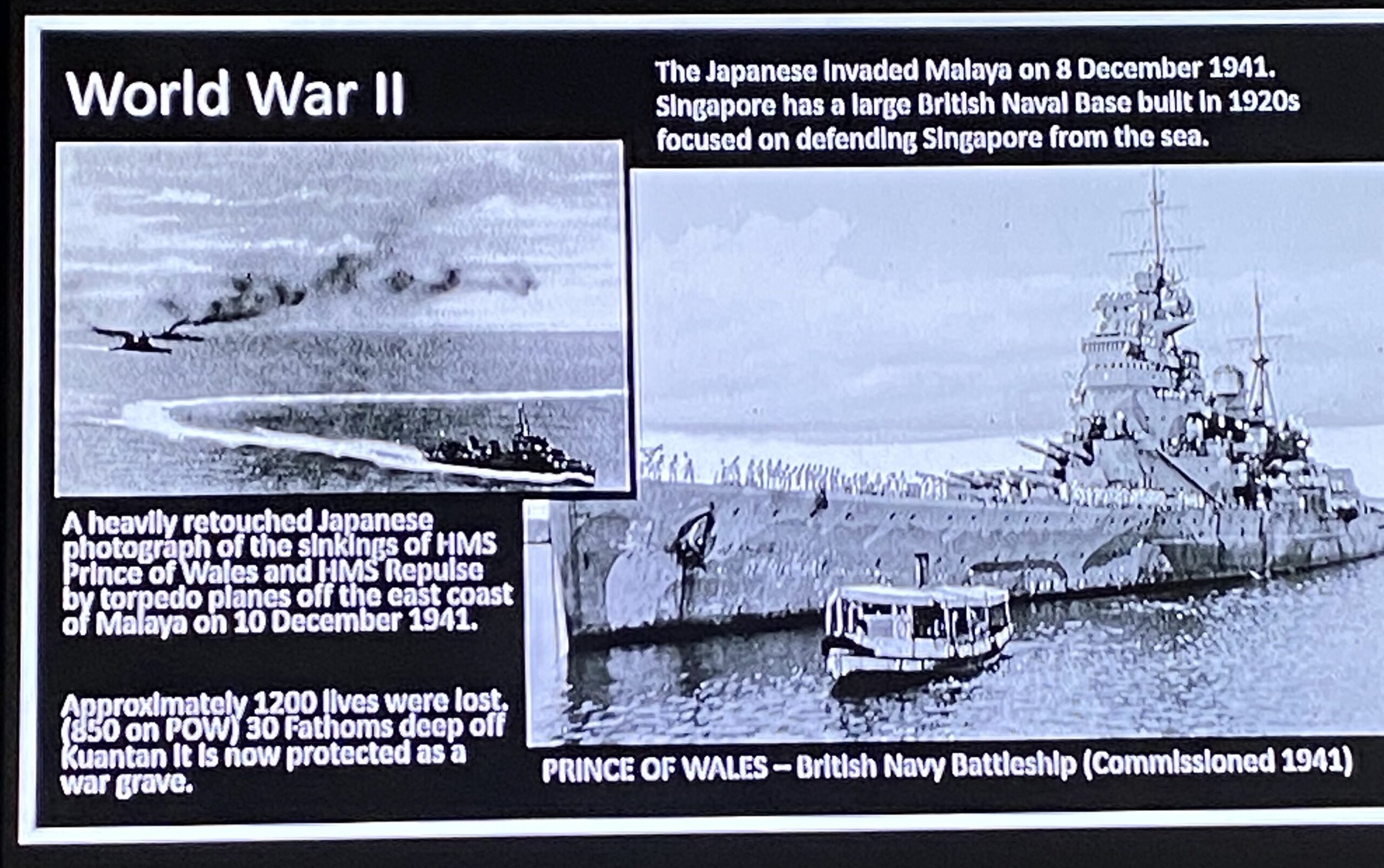

第2次世界大戦

日本軍は1941年12月8日にマレーに侵攻。

シンガポールには1920年代から大きな英国海軍基地があり、シンガポールを海から守ることに重点を置いていた。

大幅に修正した日本の写真で、1941年12月10日、マラバ東海岸沖で雷撃機がプリンス・オブ・ウェールズ戦艦とレパルス戦艦を沈没と伝えた。

死亡は約1200人(捕虜850人)、クアンタン沖の深さ30尋(約55m)、現在は戦争墓地として保護中。

シンガポール9

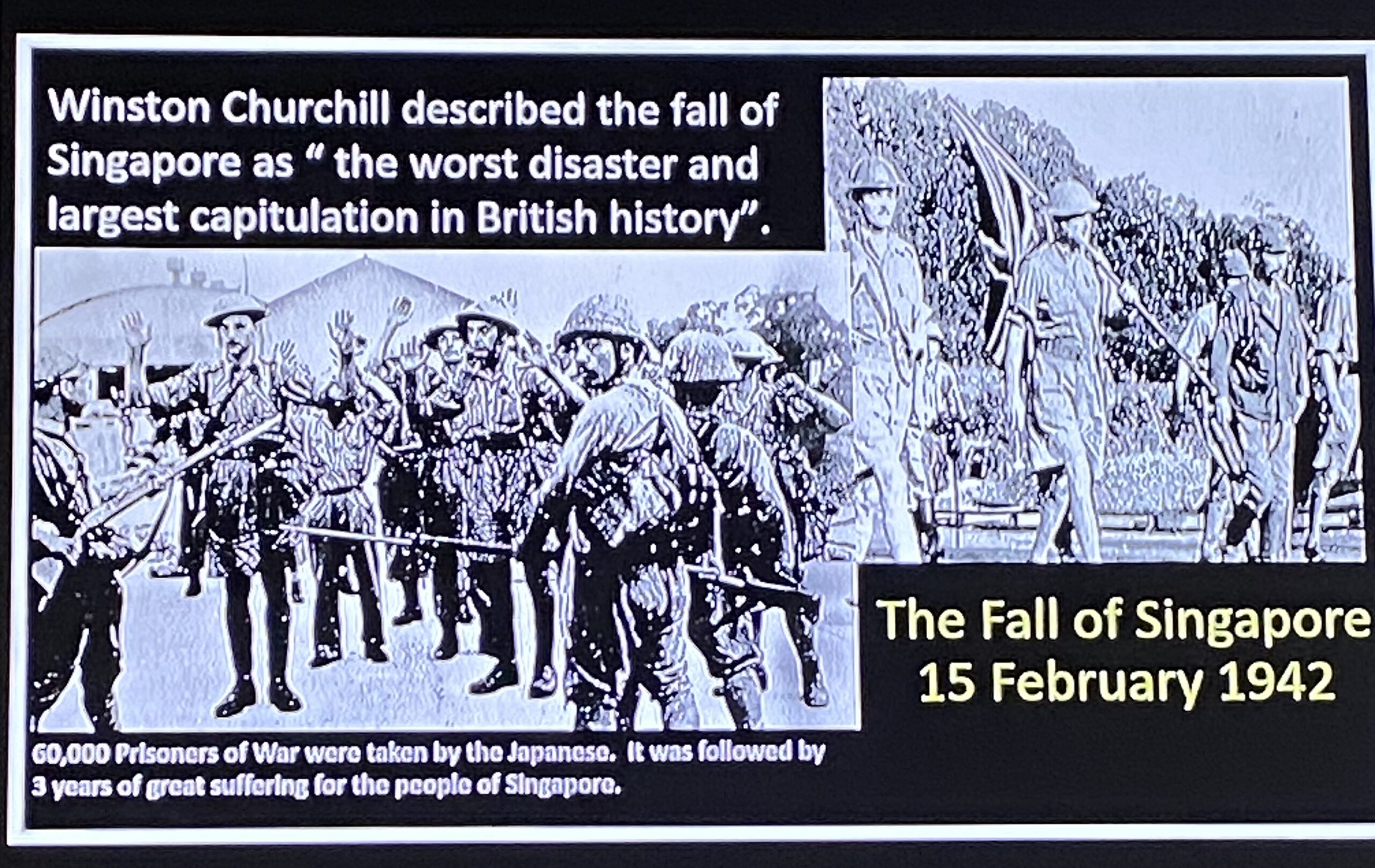

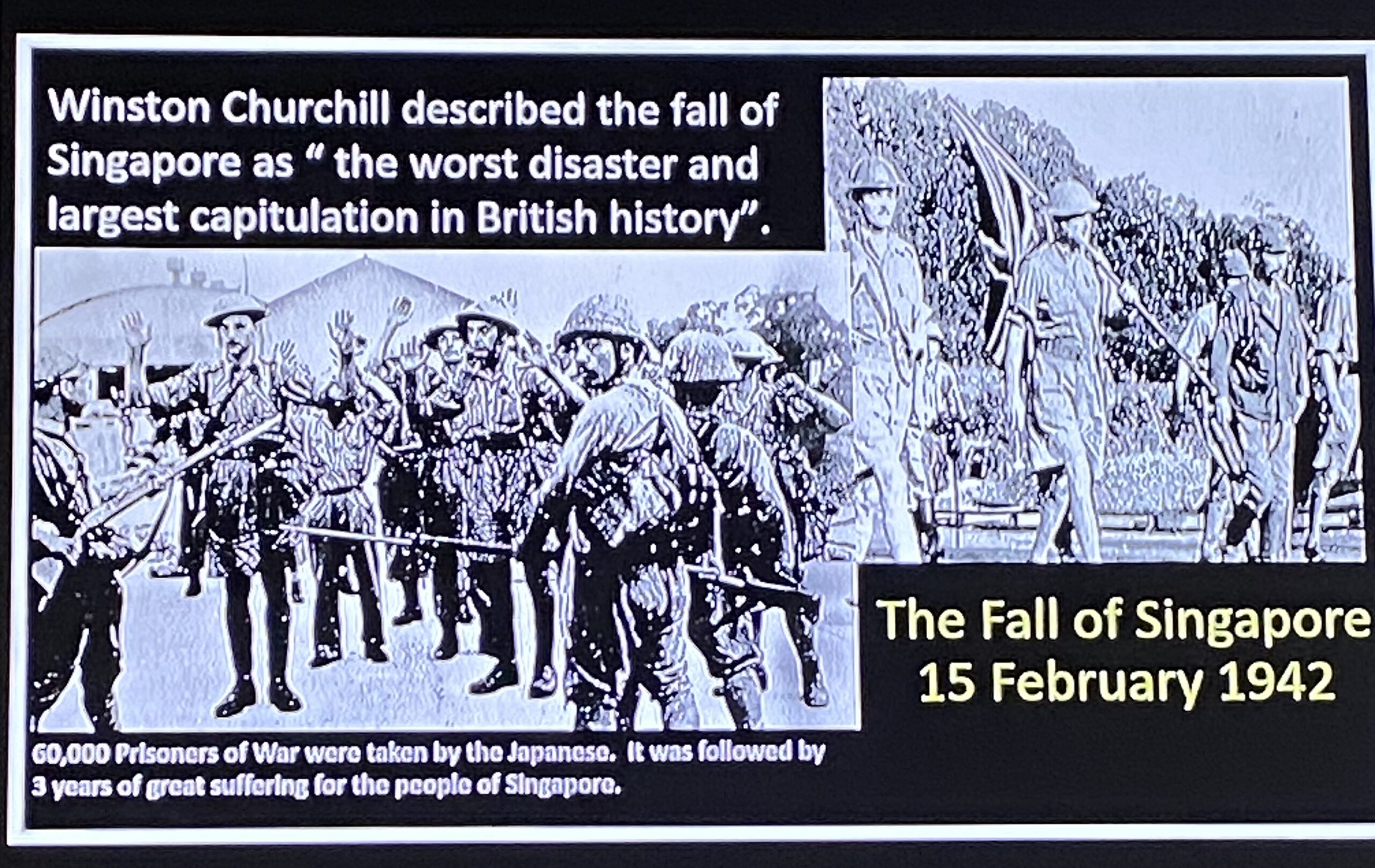

シンガポール陥落 1942年2月15日

ウィンストン・チャーチルはシンガポール陥落を評して「英国史上最悪の大惨事と最大の降伏」

日本軍隊は捕虜6万人を拿捕。その後、シンガポール国民は3年間の苦難を経験。

シンガポール10

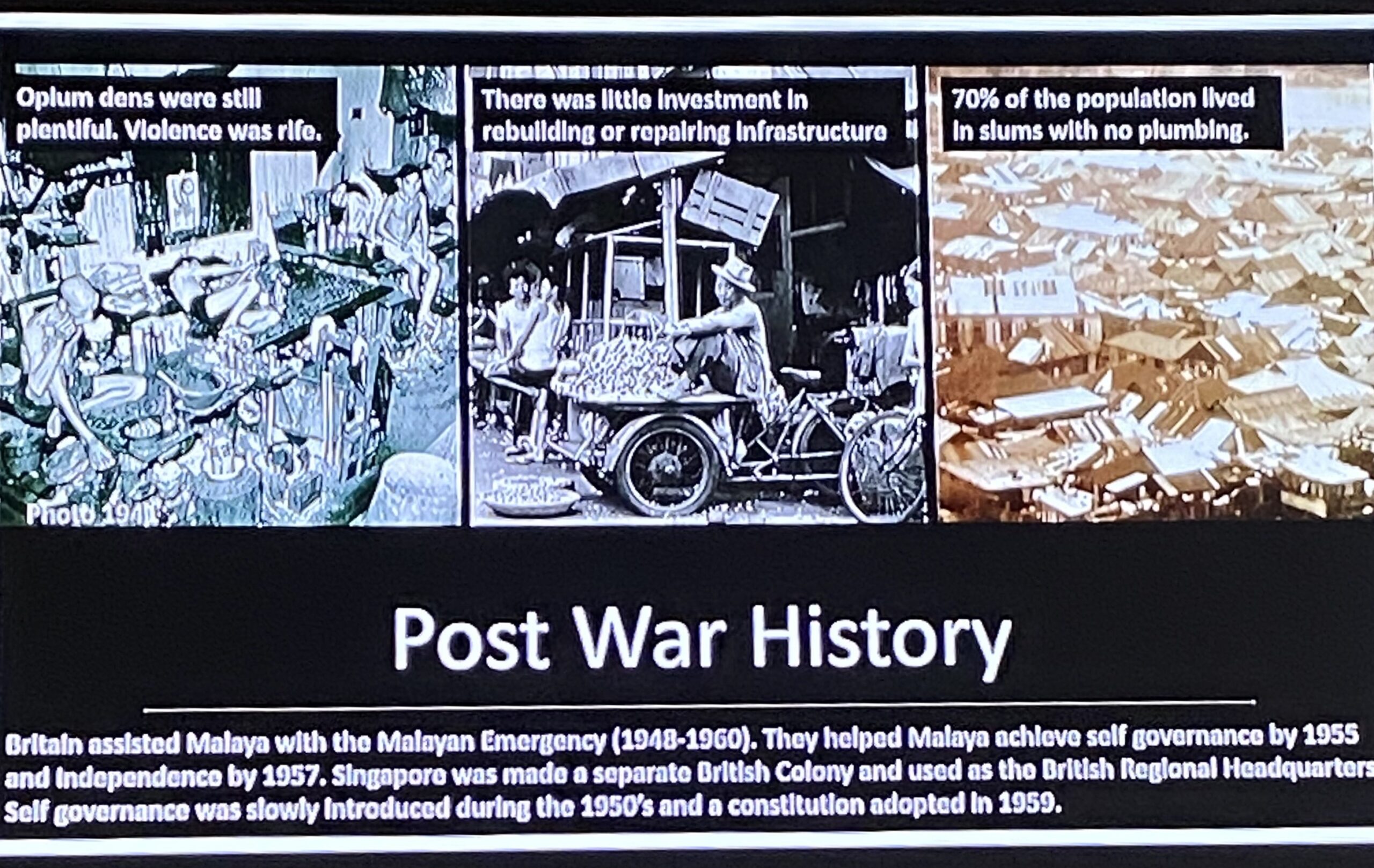

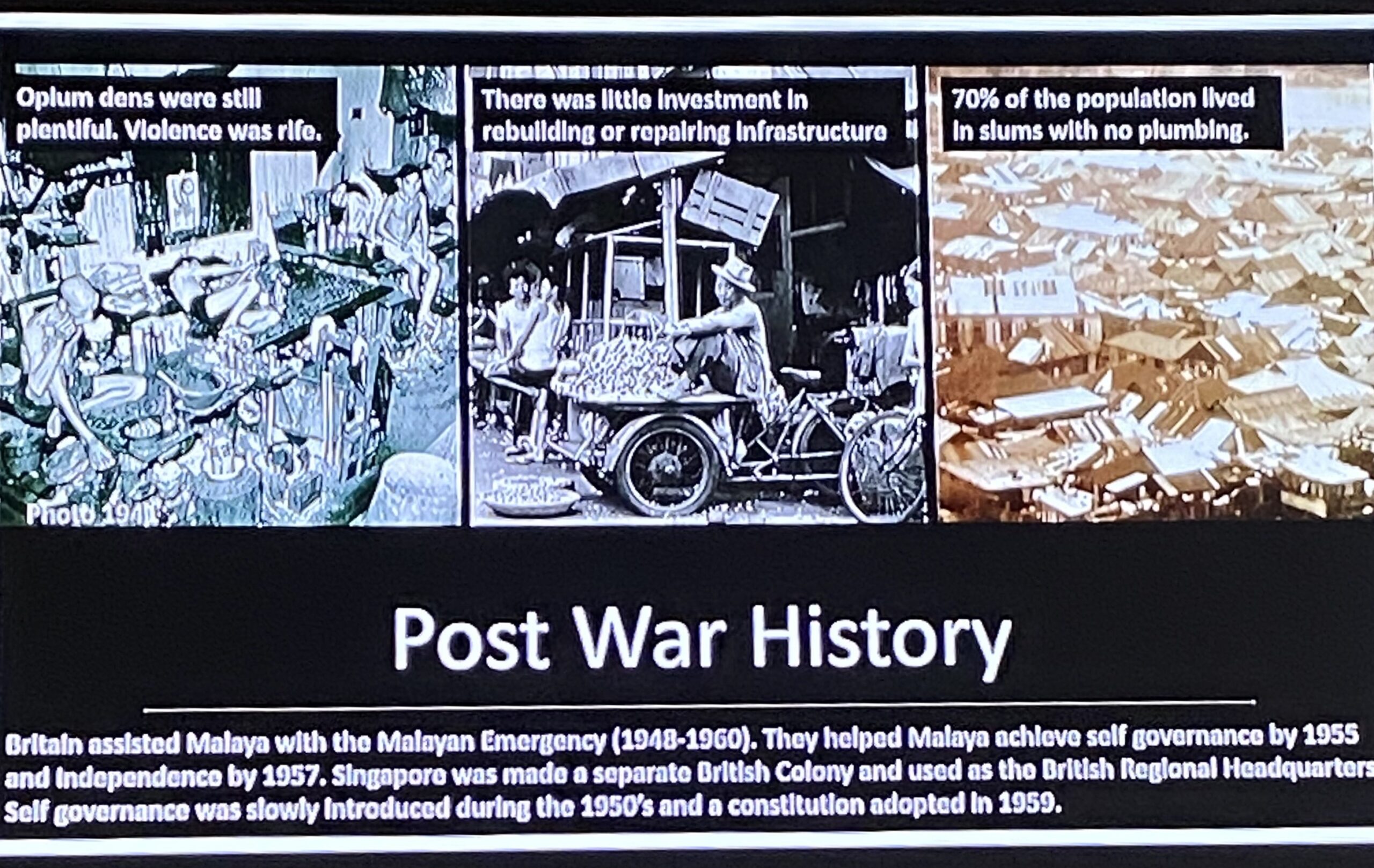

戦後の歴史

アヘン窟はいまだ沢山あり、暴力が蔓延。

インフラの再建、修復については投資はほぼゼロ。

人口の70%は下水道がないスラム街に住む。

英国はマラヤ危機(1948~1960年)ではマラヤ連合を支援した。連合は1955年までに自治を達成し、1957年までに独立を達成した。シンガポールは英国の直轄植民地となり、英国の地方拠点だった。1950年代に自治はゆっくりと導入し、憲法は1959年に採択された。

シンガポール11

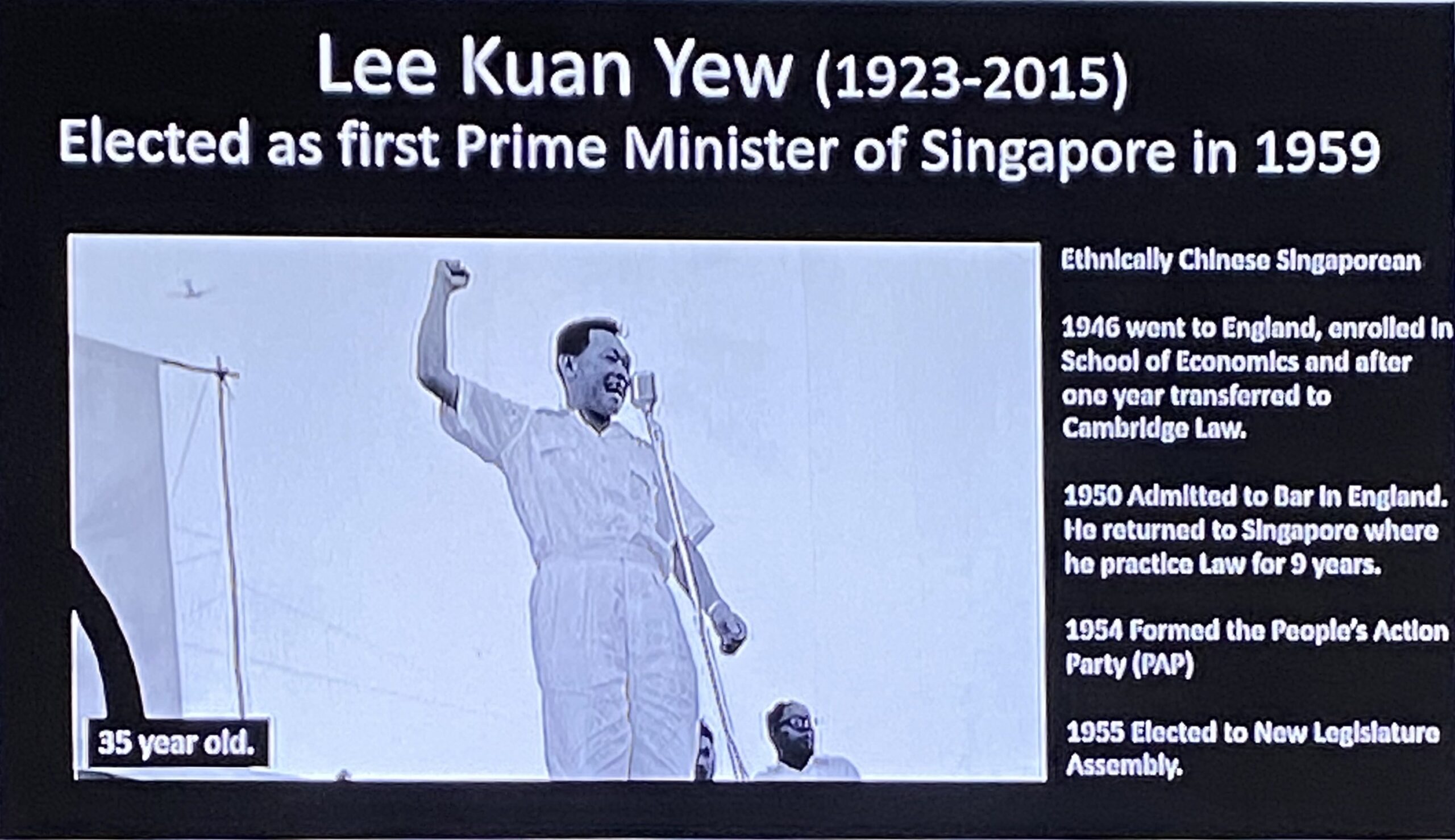

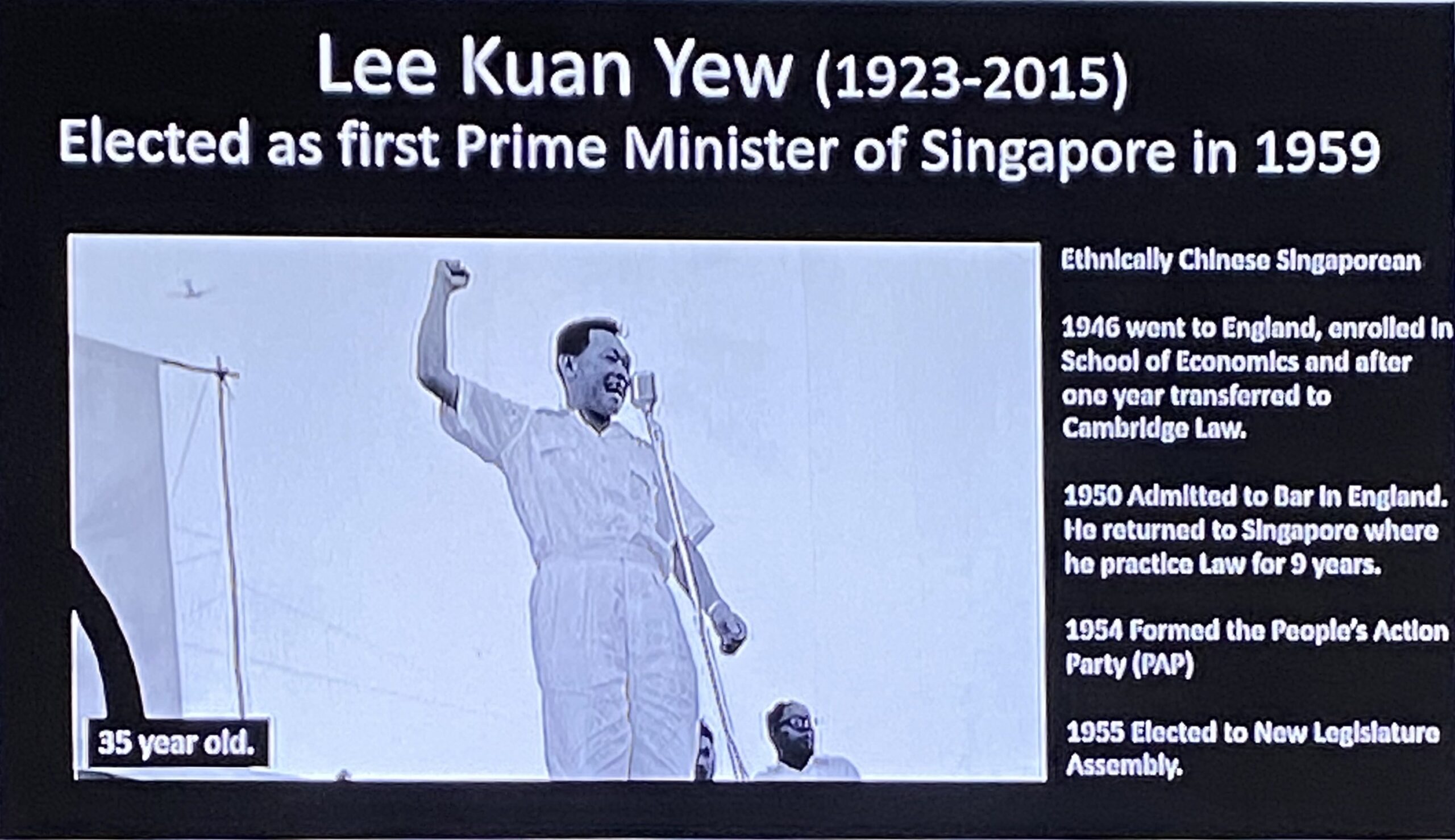

リー・クアンユー(1923-2015)

1959年にシンガポールの初代首相に選出。35歳。

民族的には中国系シンガポール人

1946年 英国に渡り、経済学部に入学、1年後にケンブリッジ法学部に転校。

1950年 英国で弁護士資格を取得。シンガポールに戻り、9年間は弁護士。

1954年 人民行動党 (PAP)を結成

1955年 新議会議員に選出

シンガポール12

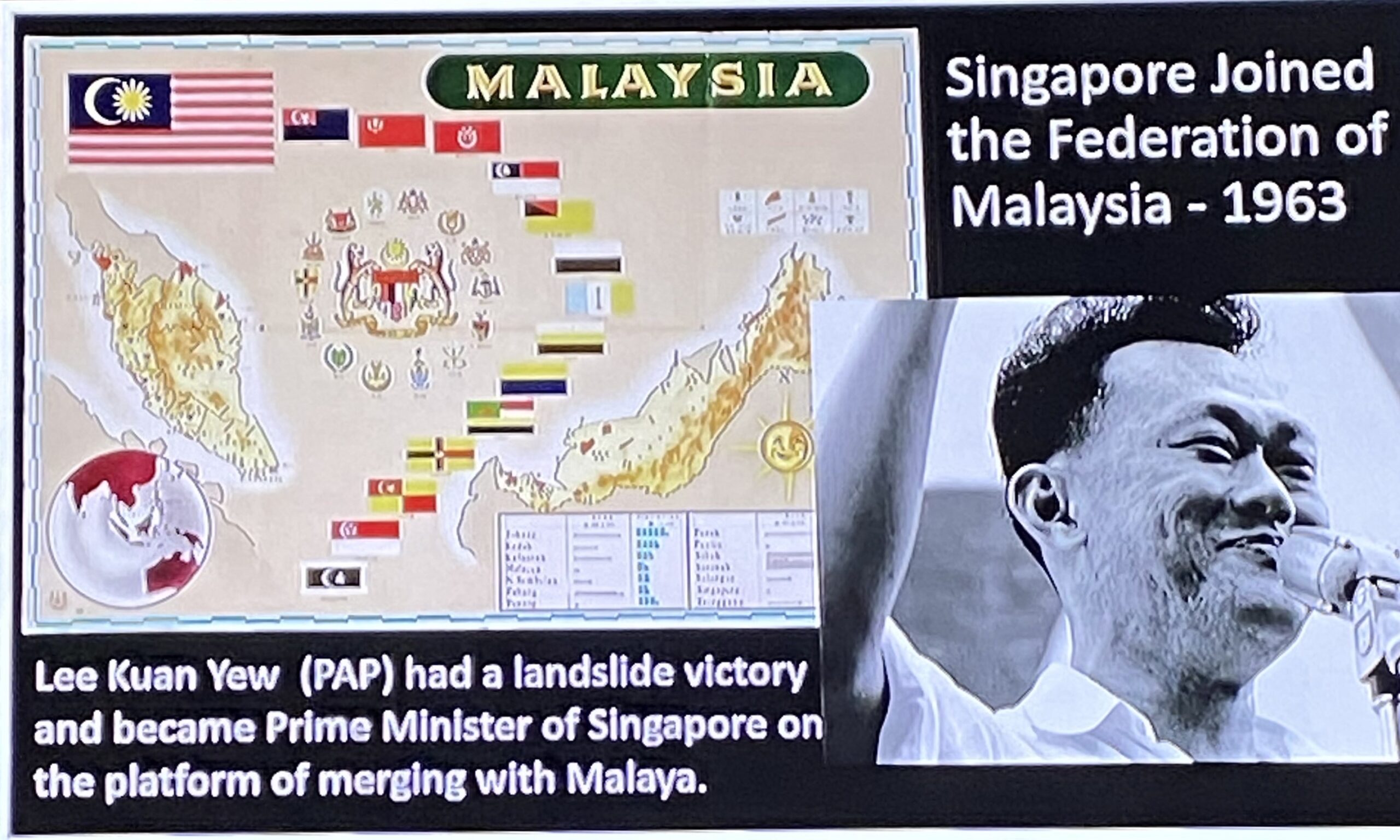

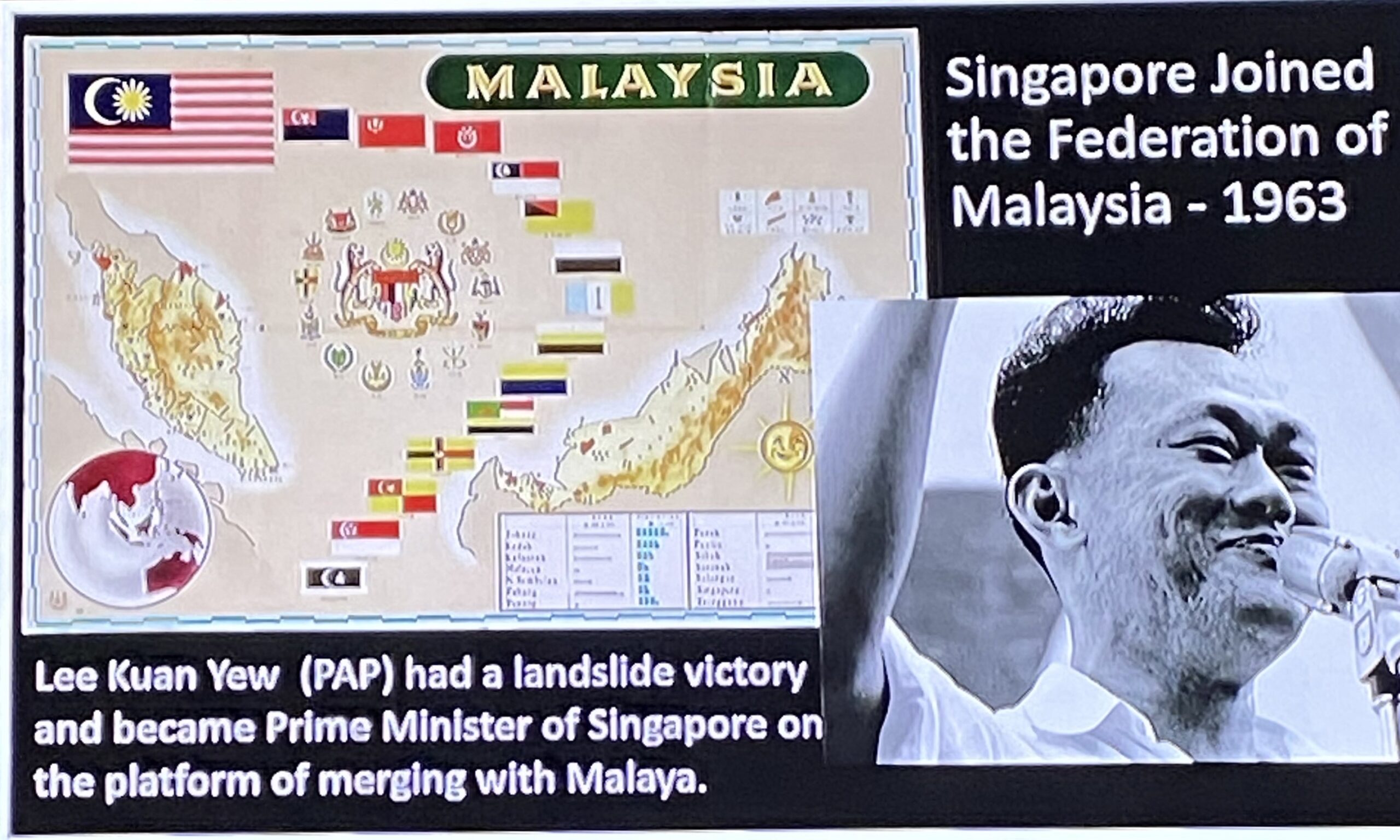

マレーシア

シンガポールはマレーシア連邦に加盟 – 1963 年

リー・クアンユー(PAP)は地滑り的な勝利で、シンガポール首相に就任。マレーとの合併を掲げた。

シンガポール13

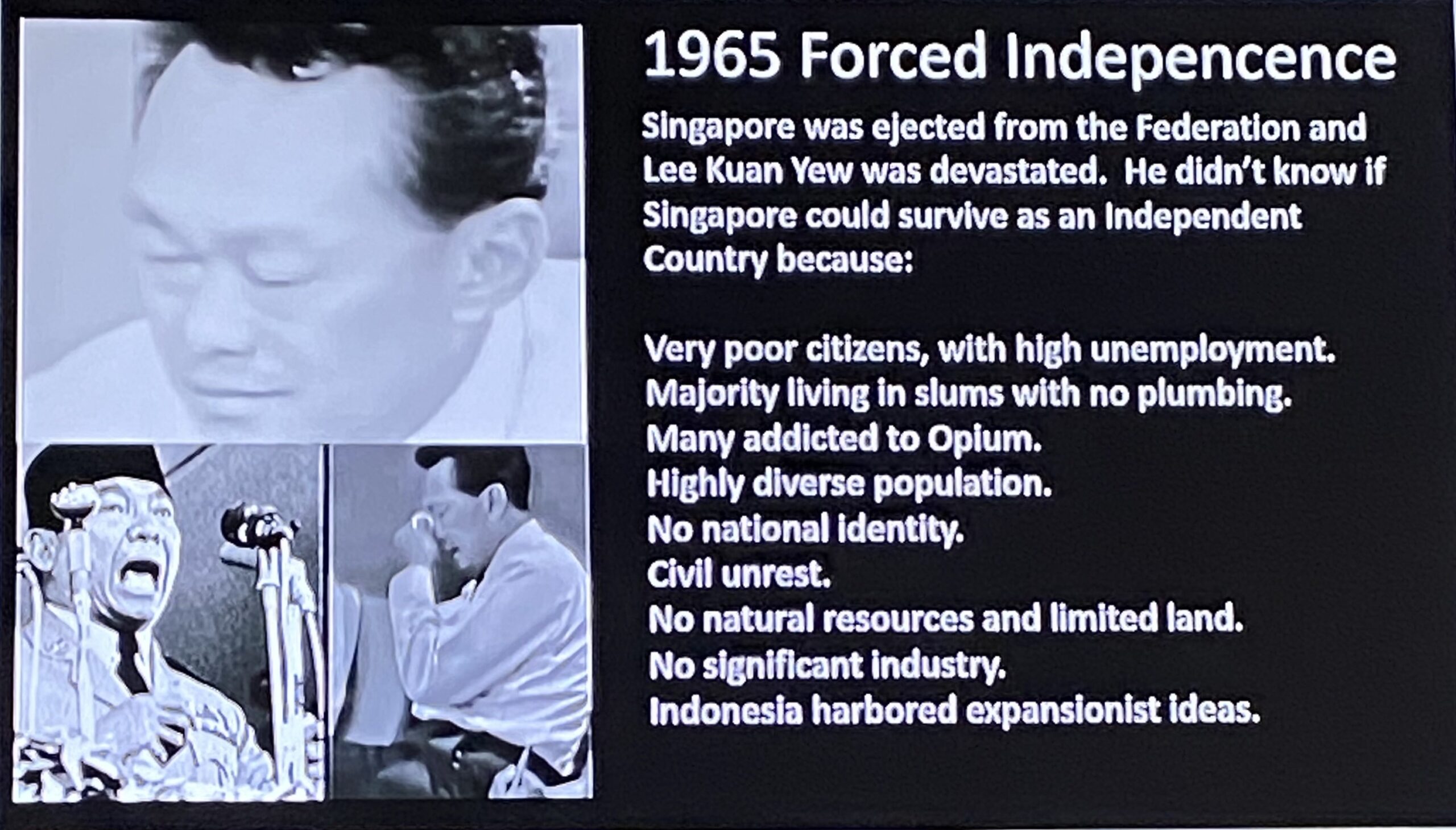

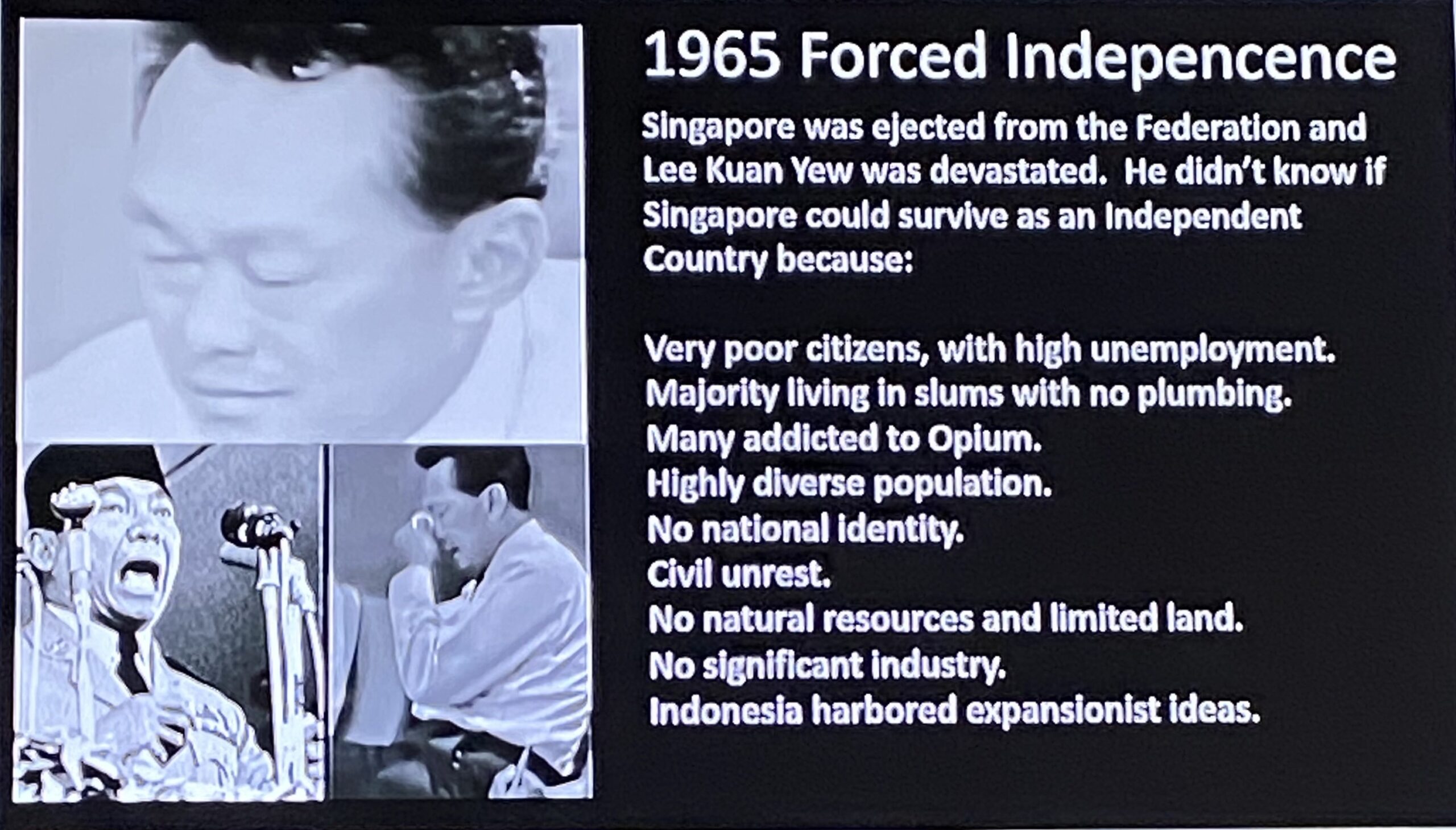

1965年の強制独立

シンガポールは連盟から追放され、リー・クアンユーは打ちのめされた。シンガポールが独立国として存続できるかどうかわからないが、理由は:

失業率が高く、非常に貧しい国民。大多数は下水道のないスラム街に住む。アヘン中毒者も多い。非常に多様な国民。国民の同一性がない。市民の不安。天然資源がなく、土地も限定。大した産業もない。インドネシアは拡張主義的な考えを抱く。

シンガポール14

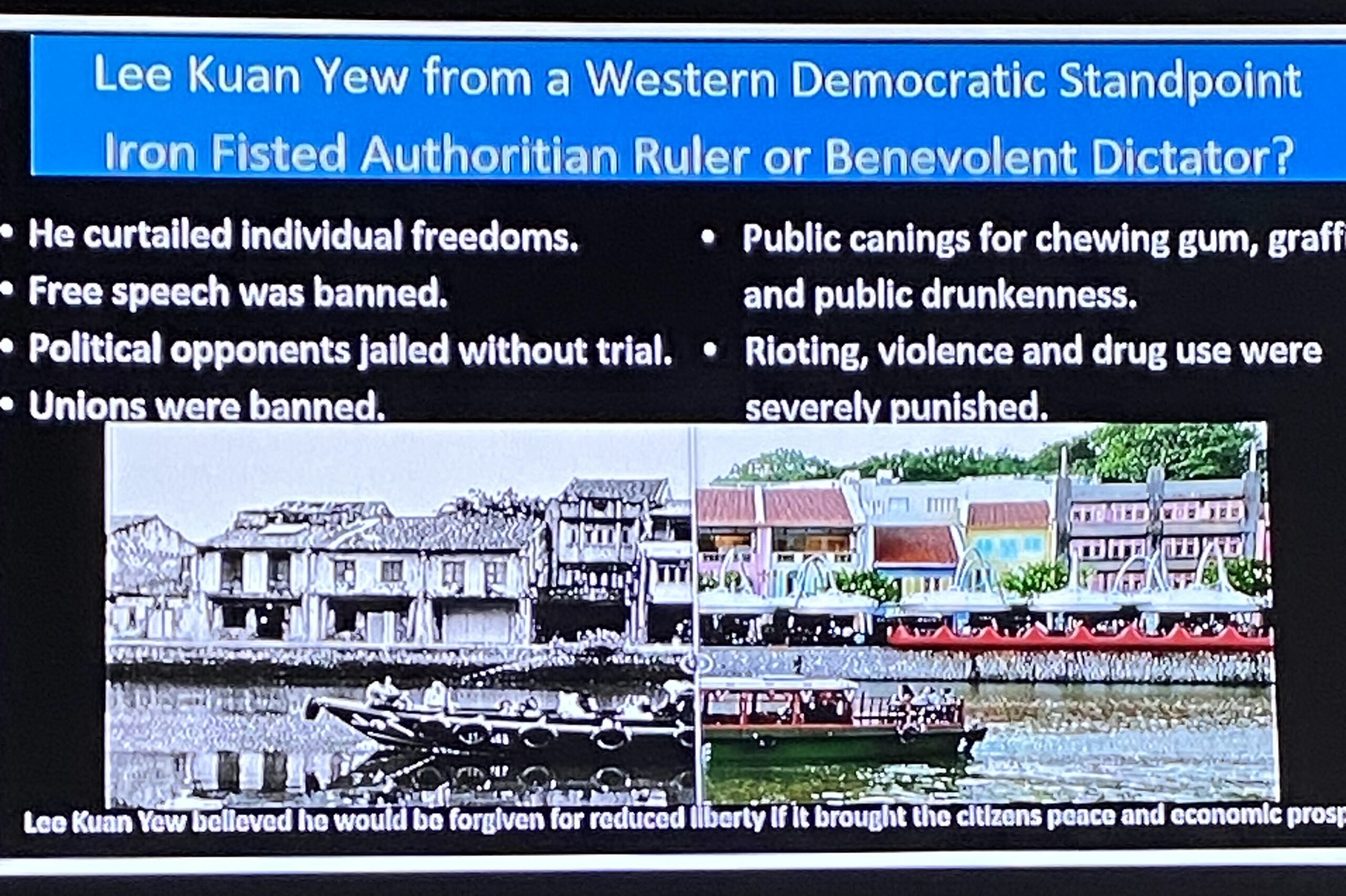

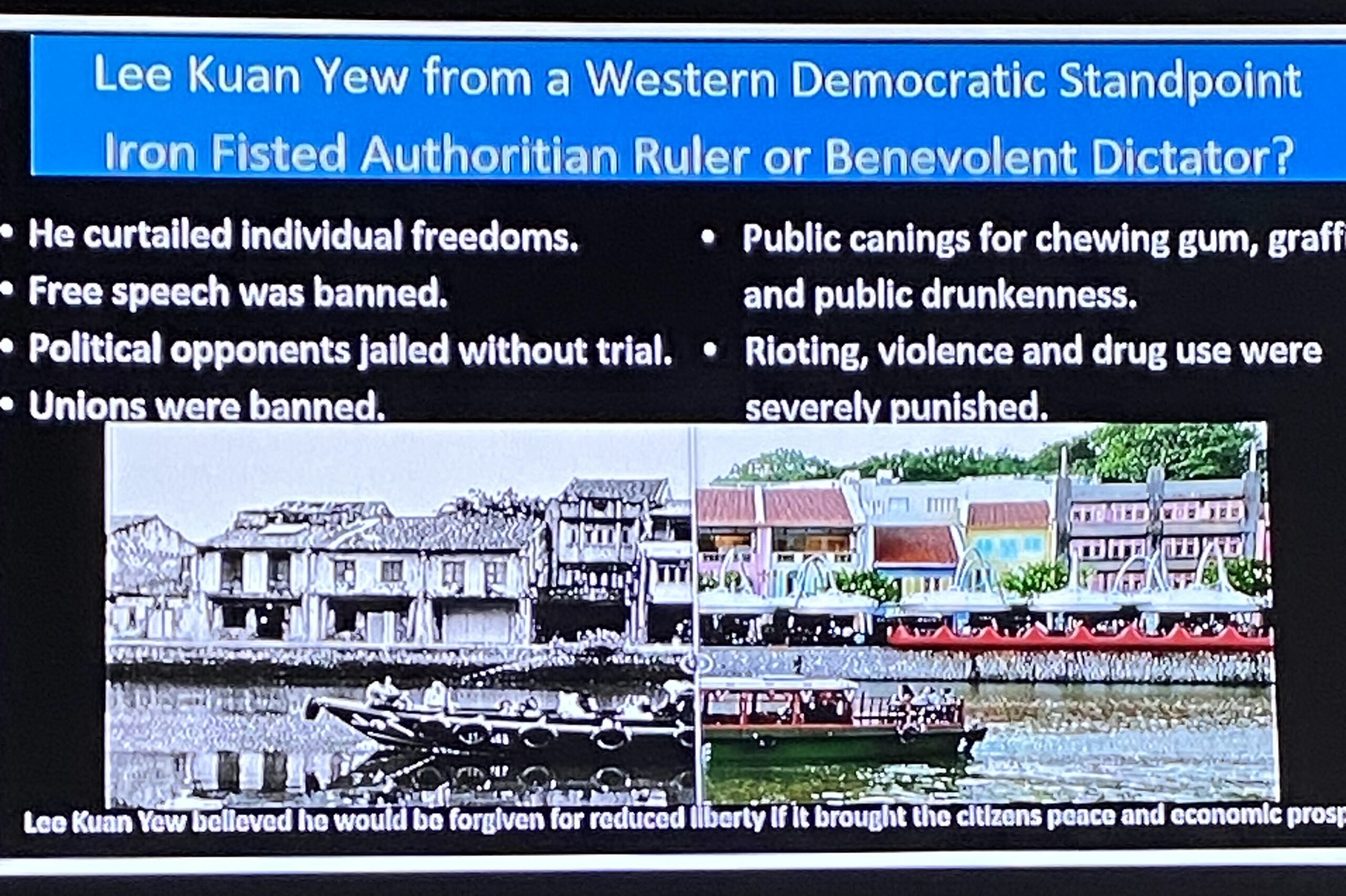

西側民主主義の立場から見たリー・クアンユー

鉄拳の権威主義的支配者か、それとも慈悲深い独裁者か?

• 個人の自由を制限 • 言論の自由は禁止 • 政敵は裁判なしで投獄 • 労働組合は禁止 • チューインガム、落書き、公共の場での酩酊に対して公共のむち打ち • 暴動、暴力、薬物使用は厳しく処罰

リー・クアンユーは、市民に平和と経済的繁栄をもたらすならば、ある程度自由を奪うことは許されるだろうと信じていた

シンガポール15

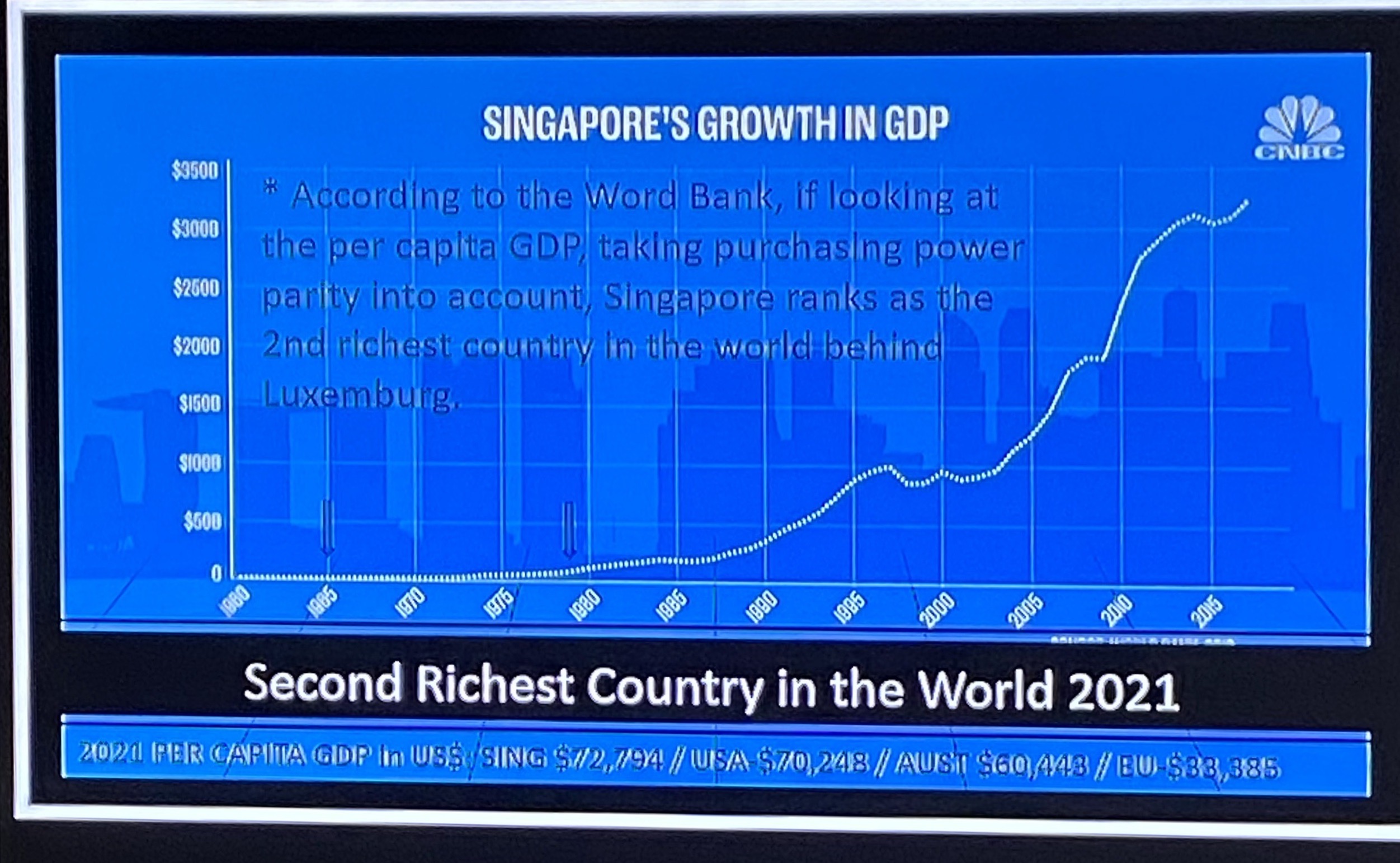

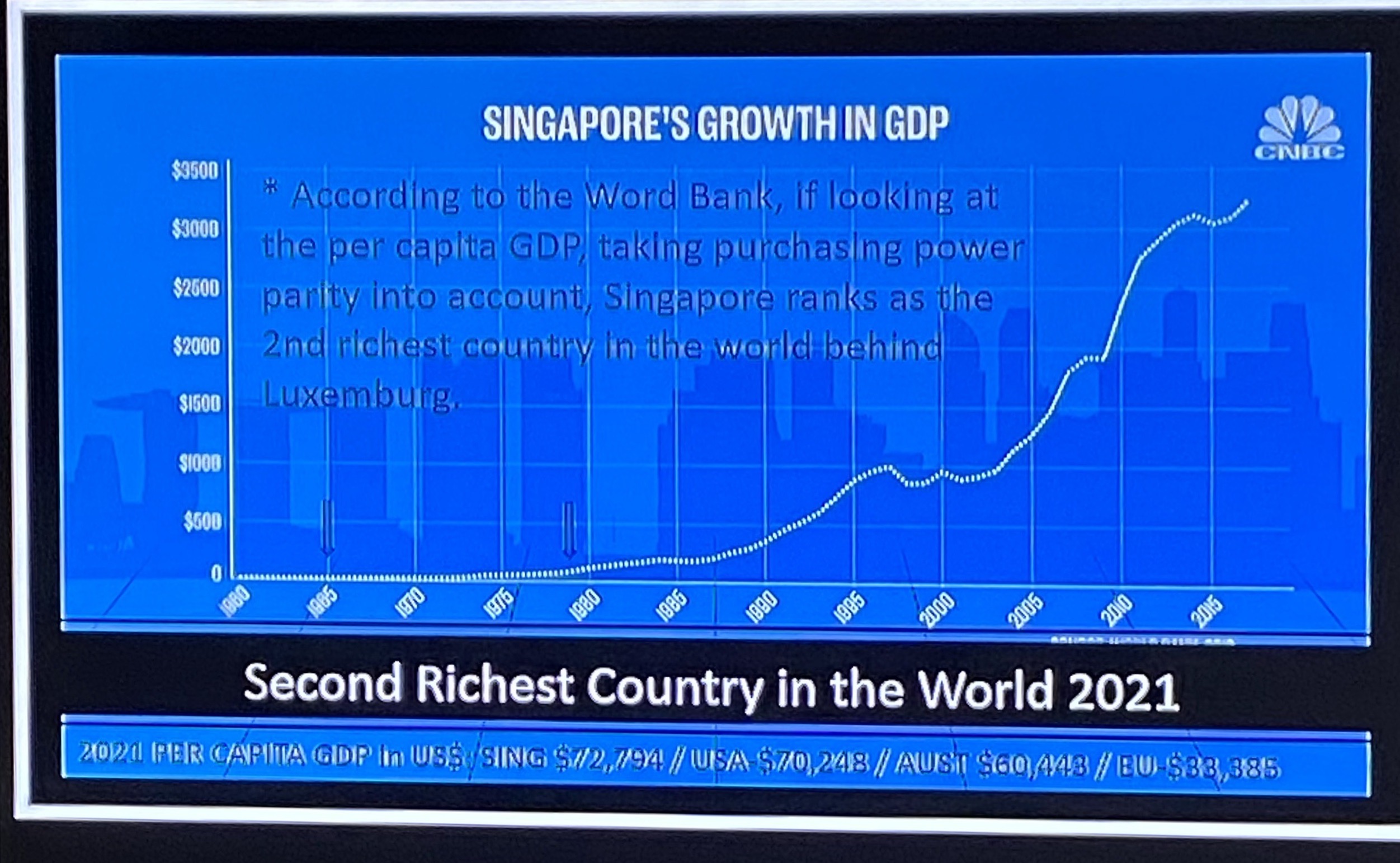

シンガポールの国内総生産の増加

世界銀行によると、購買力平価を考慮した一人当たりGDPでは、シンガポールはルクセンブルクに次いで世界で2番目に裕福な国

2021年の一人当たりGDP

SING $72,794 // 米国$70,248 // オーストラリア $60,443 // 欧州 $33,385

シンガポール16

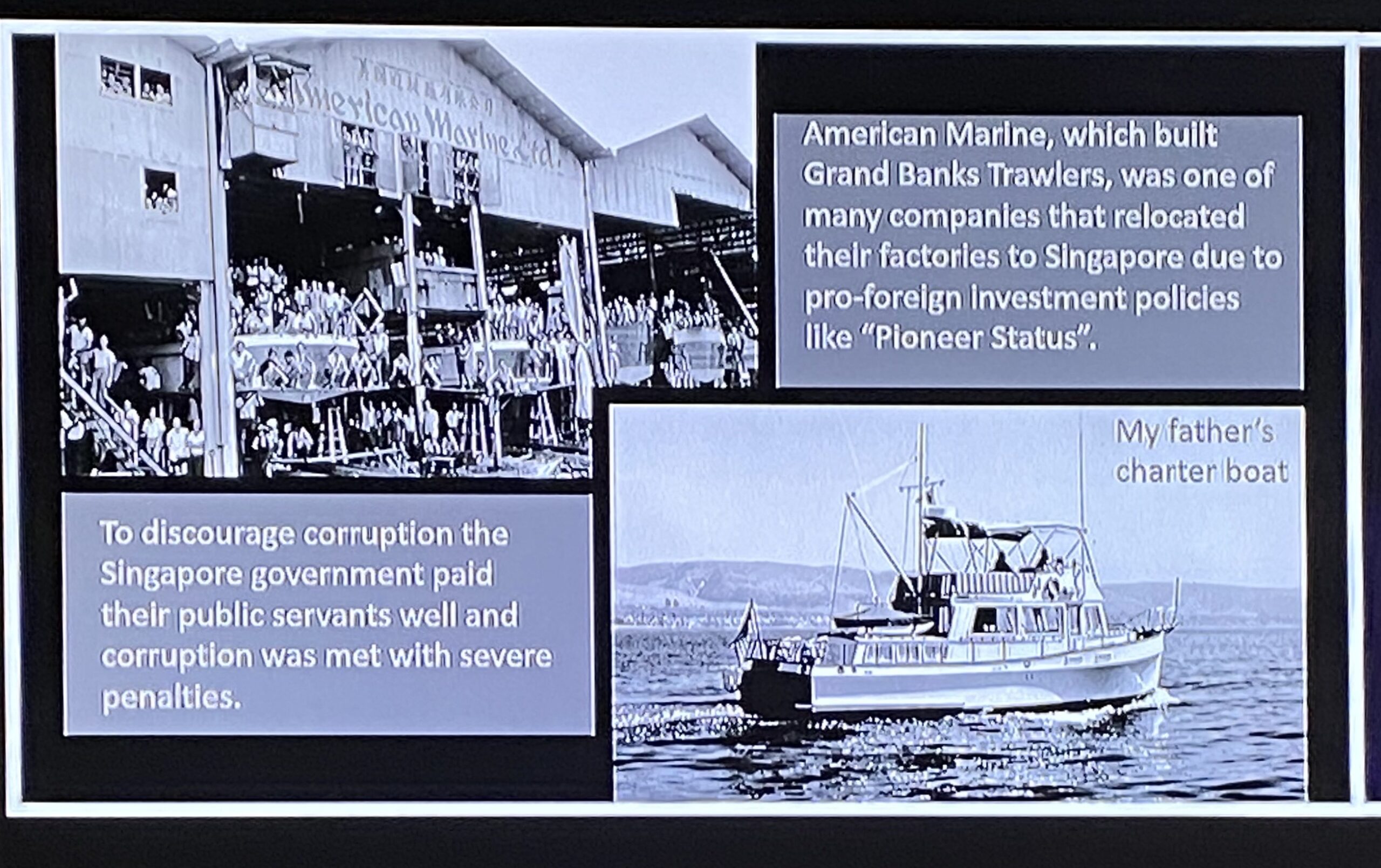

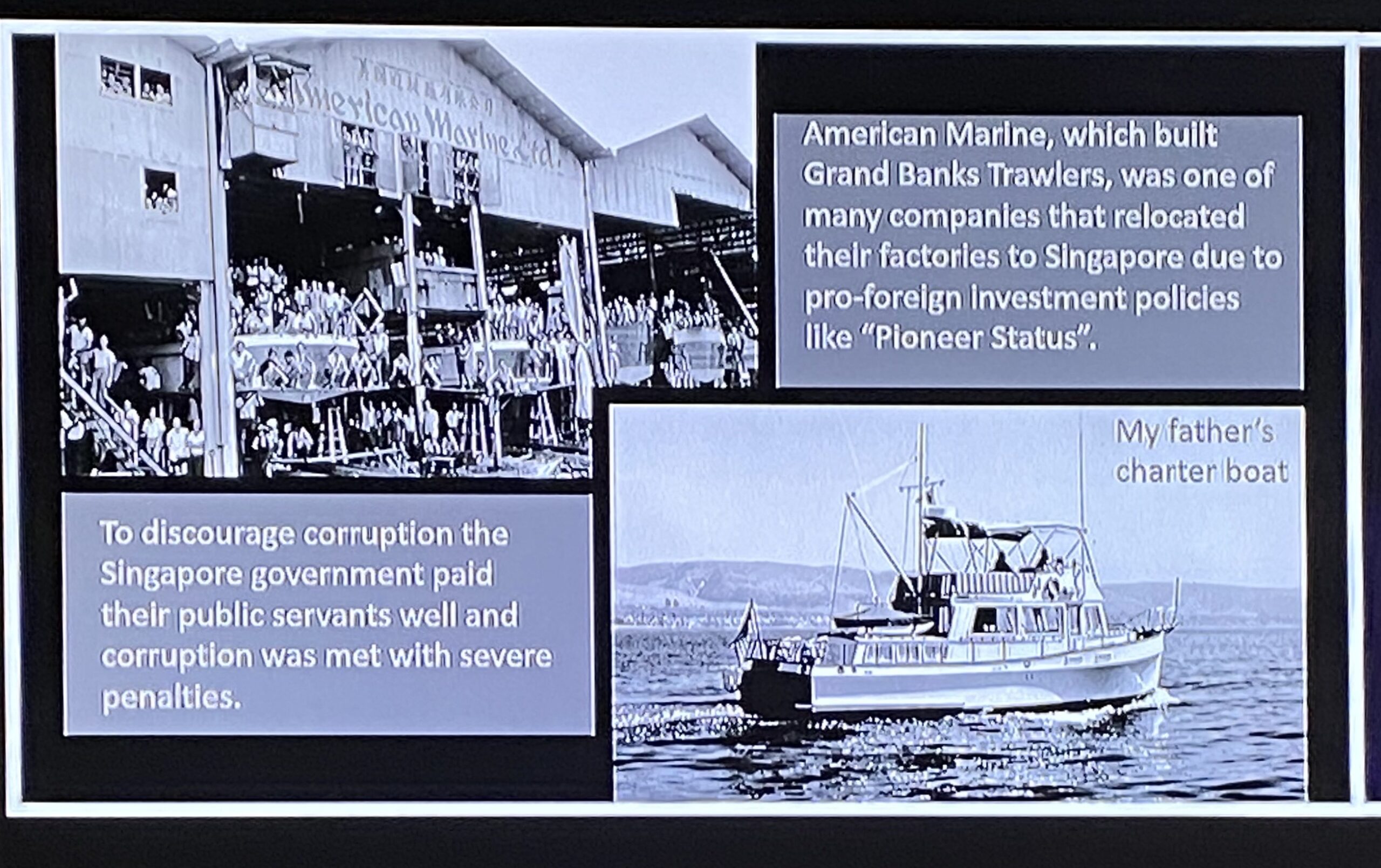

アメリカン・マリーン社は、グランドバンクス・トロール船を建造し、外国投資促進政策「パイオニア・ステータス」を使って、工場をシンガポールに移転した多くの企業の1つ。

汚職を阻止するためシンガポール政府は公務員に高額の給与を支払い、汚職には厳しい罰則がある。

シンガポール17

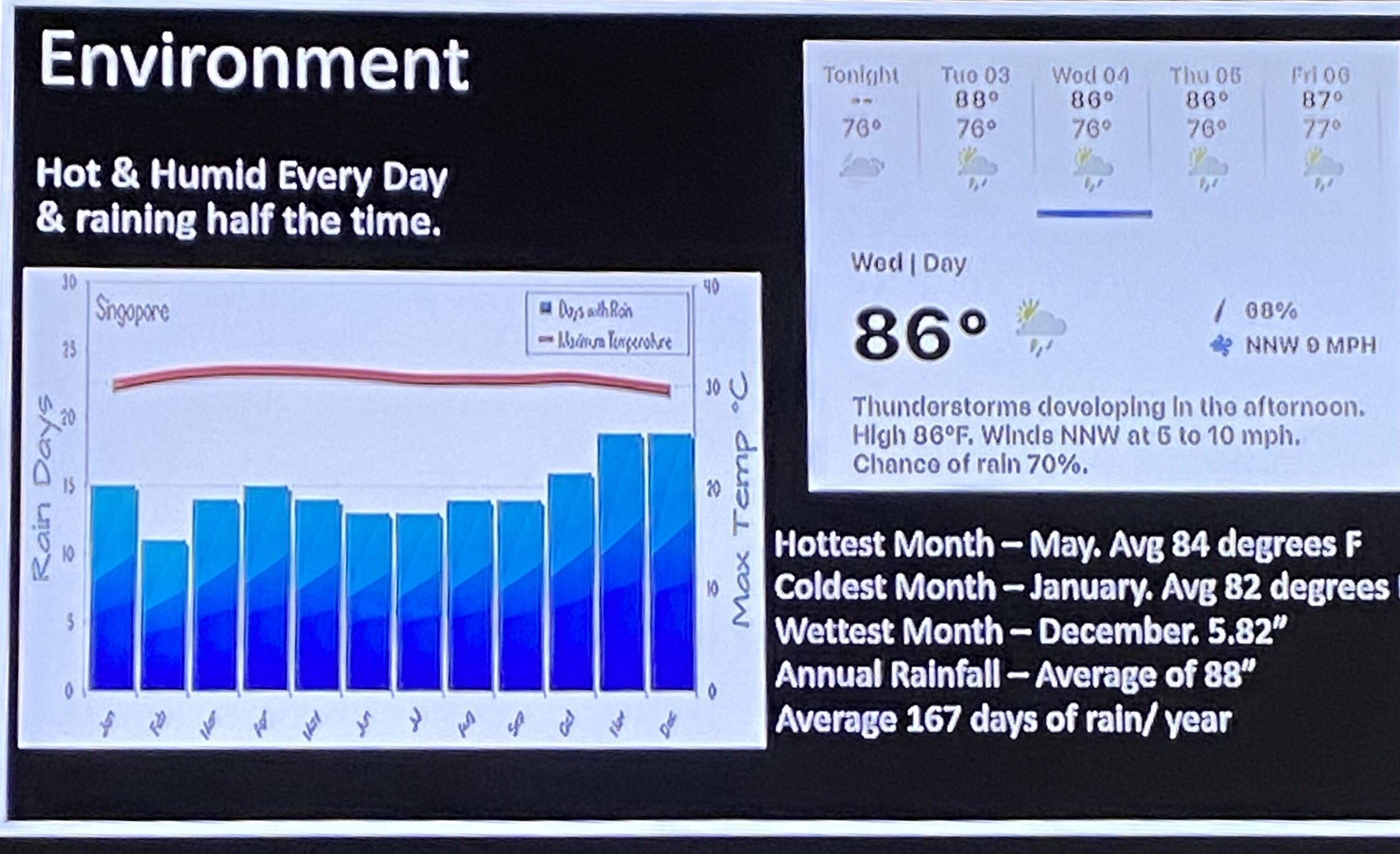

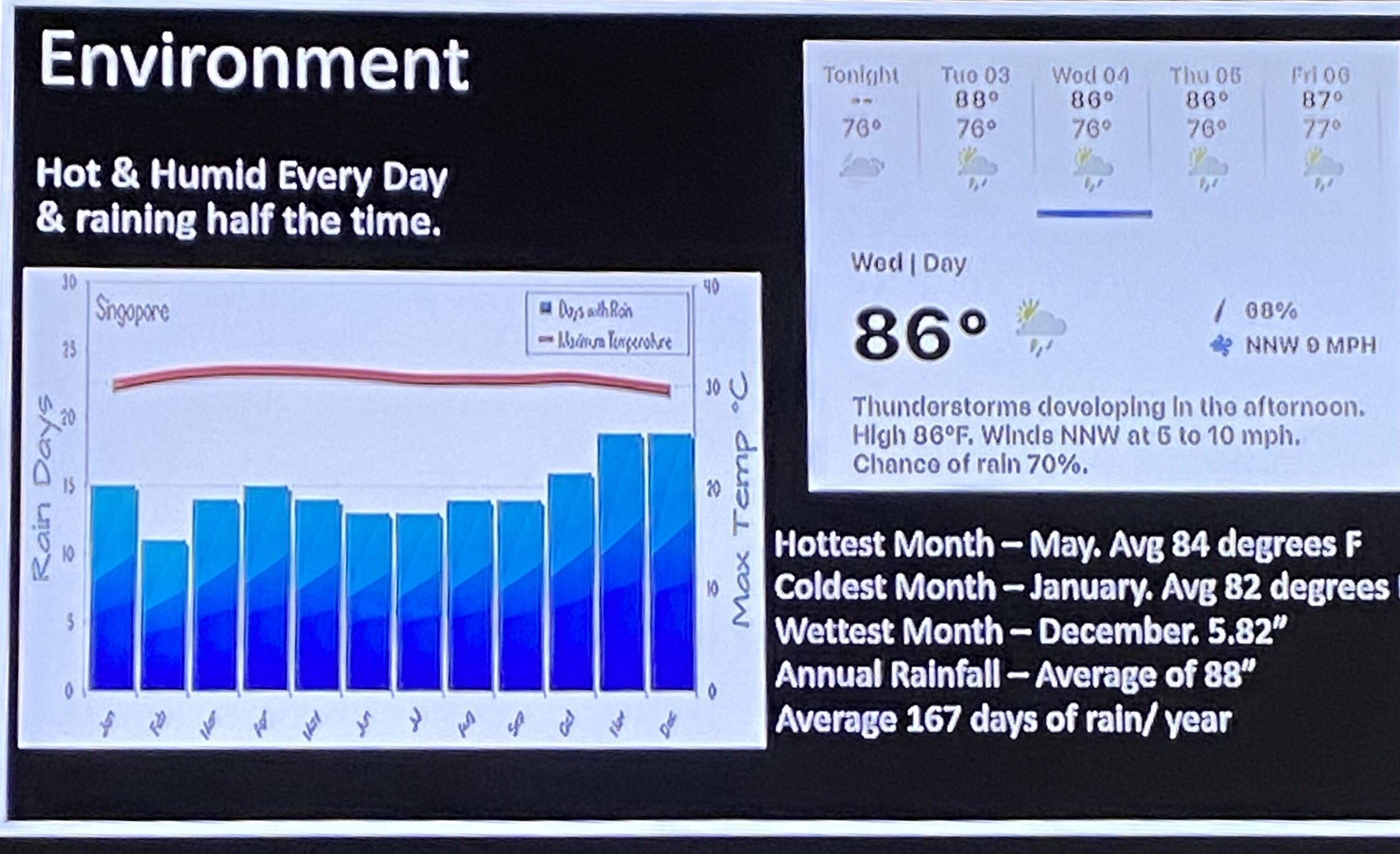

環境

毎日蒸し暑く、その半分は降雨。

最暖月 ー 5月。平均気温 28.9度

最寒月 ー 1月。平均気温 27.8度

最多雨月 ー 12月。148mm

年間降水量 ー 平均2235mm

年間降雨日ー 167日

シンガポール18

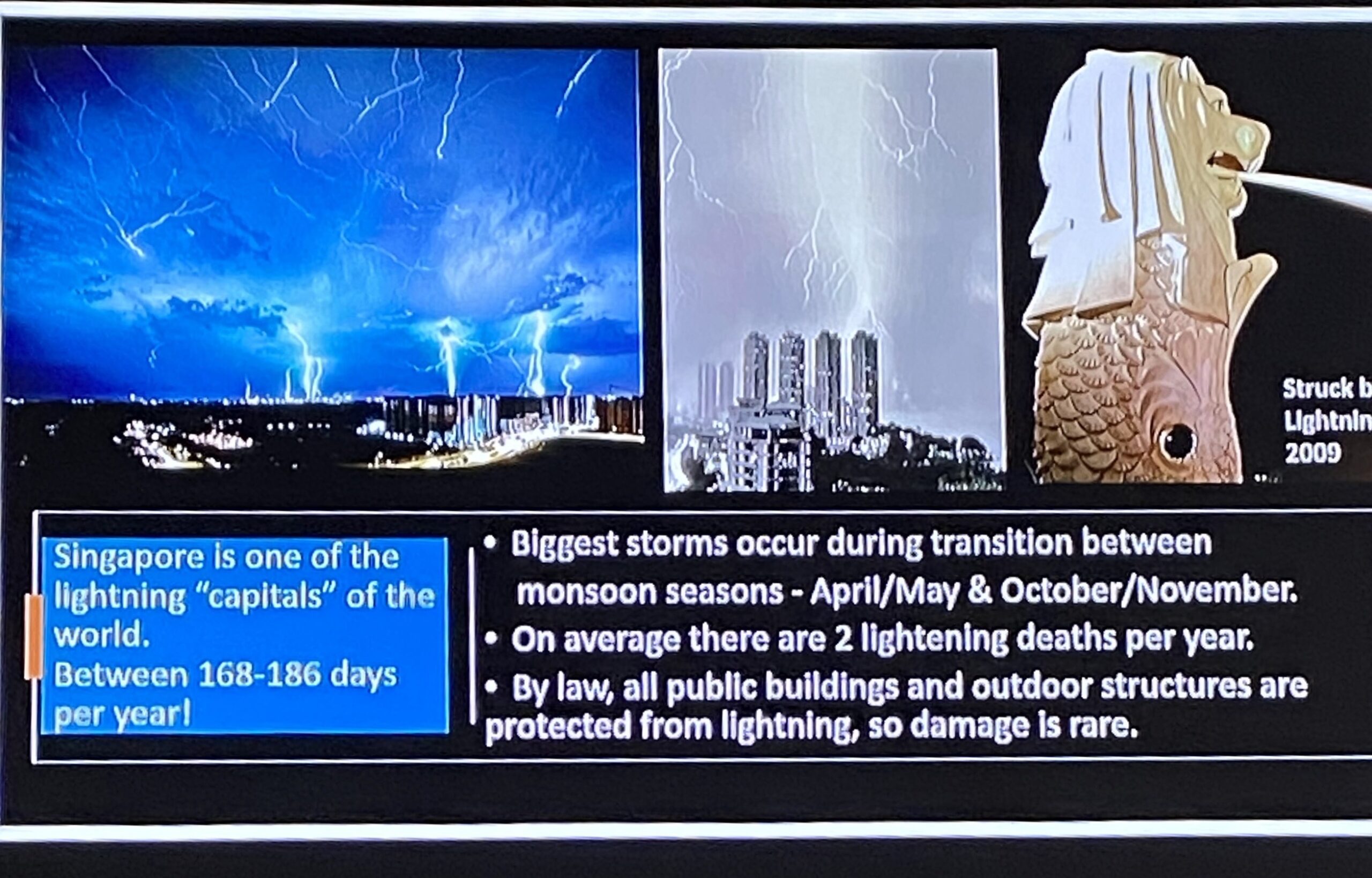

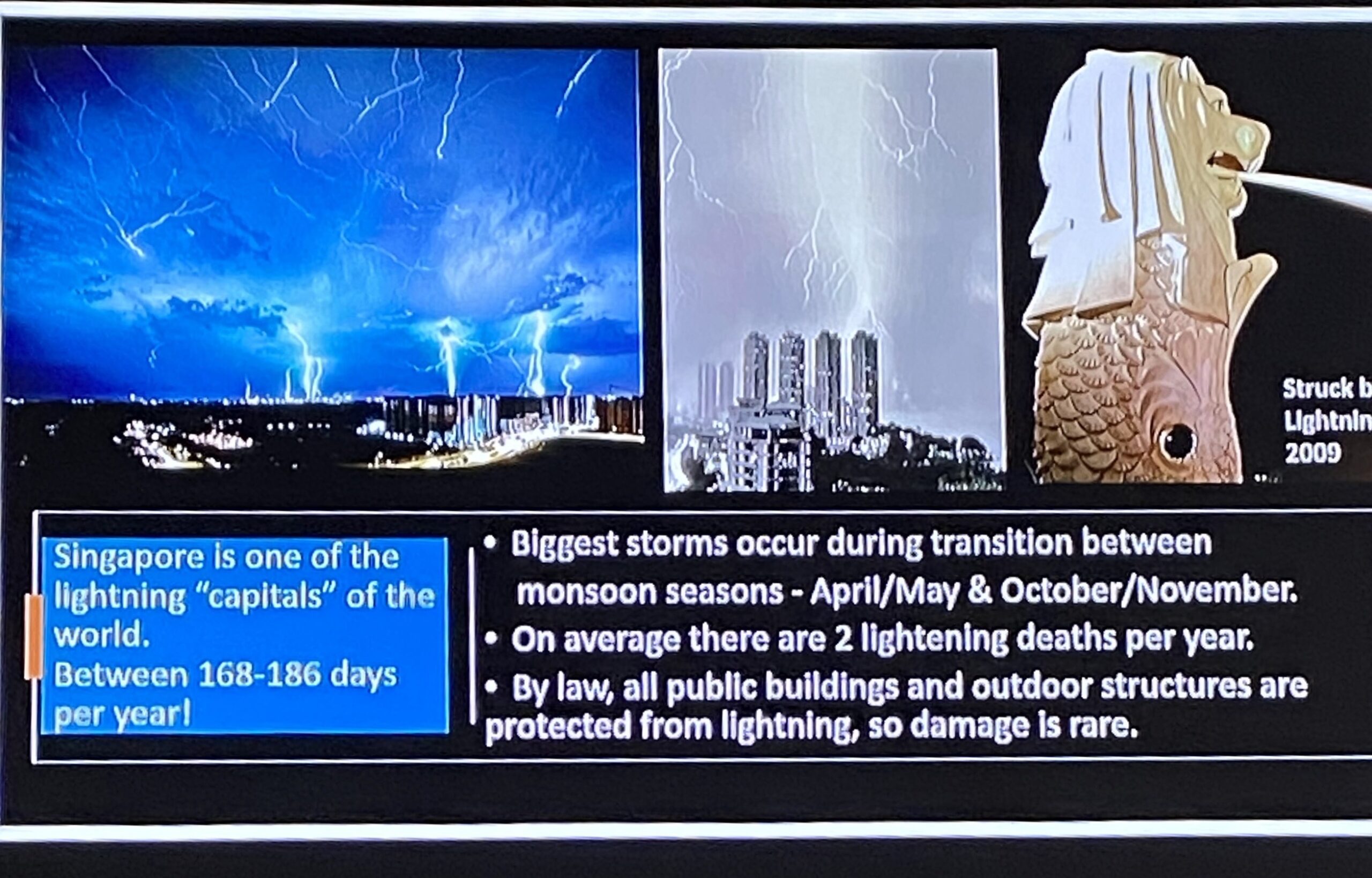

シンガポールは世界でも有数の雷の「首都」

年間168~186日!

• 最大の嵐は、4月/5月と10月/11月のモンスーンシーズンの移行期に発生

• 落雷による死亡事故は平均して年に2件

• 法律により、全ての公共建築物と屋外構造物は雷から保護され、被害はほぼなし

シンガポール19

夜は外食で シンガポールの生き方

• ニュートンサーカス

• ラウパサ ホーカーセンター

• 昔ながらのドアダッシュ

• 宅配

• 移動式フード自転車

シンガポール 20

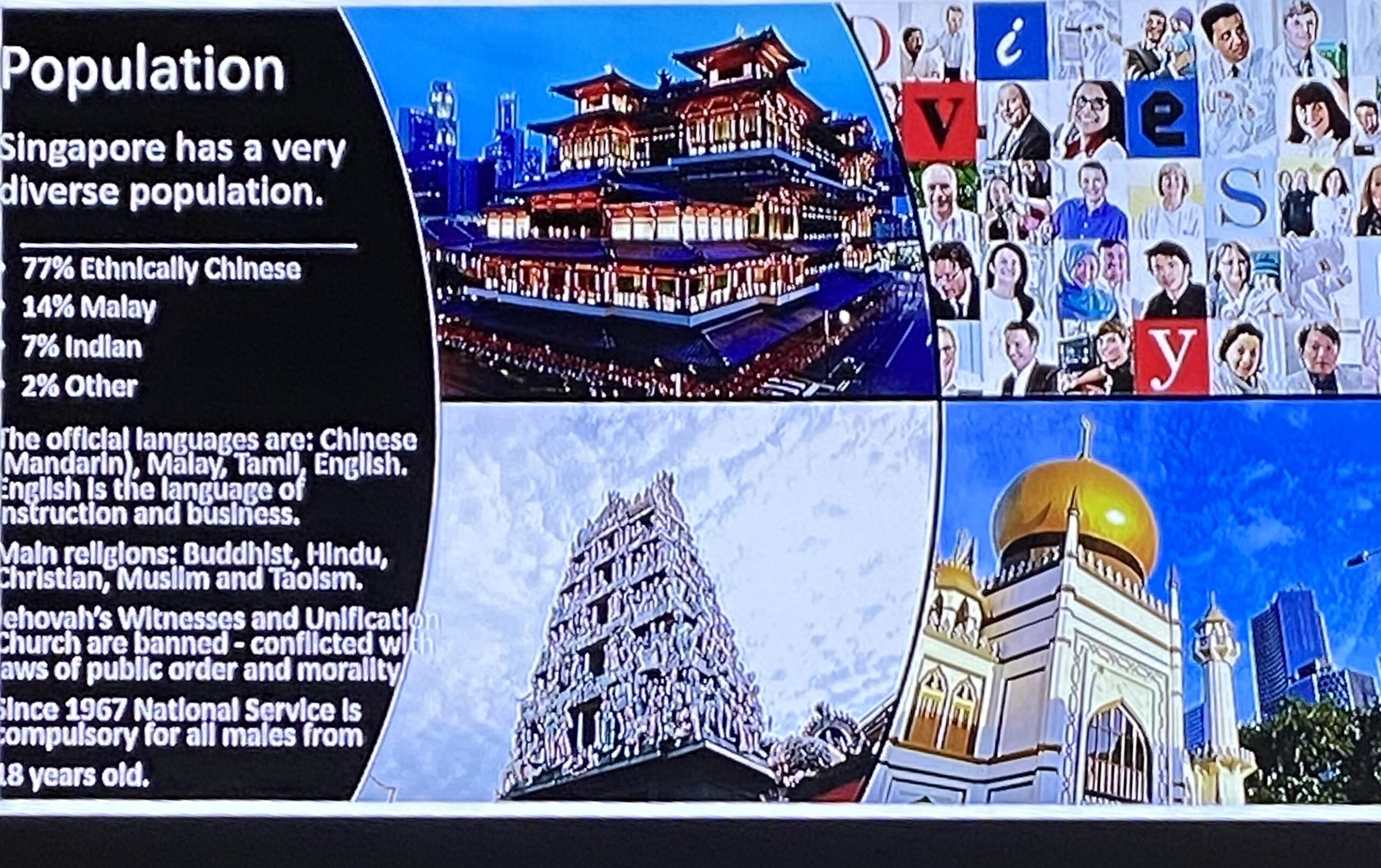

人口

シンガポールには種々雑多の人々がいる。

77% 民族的には中国人

14% マレー人

7% インドラン

2% その他

公用語:中国語(マンダリン)、マレー語、タムル語、英語。英語は教育とビジネスの場で。

主な宗教:仏教、ヒンズー教、キリスト教、イスラム教、道教。

エホバの証人と統一教会は公序良俗に関する法律に抵触するため禁止。

1967年以来、国民兵役は全ての男性18歳以上に義務

シンガポール21

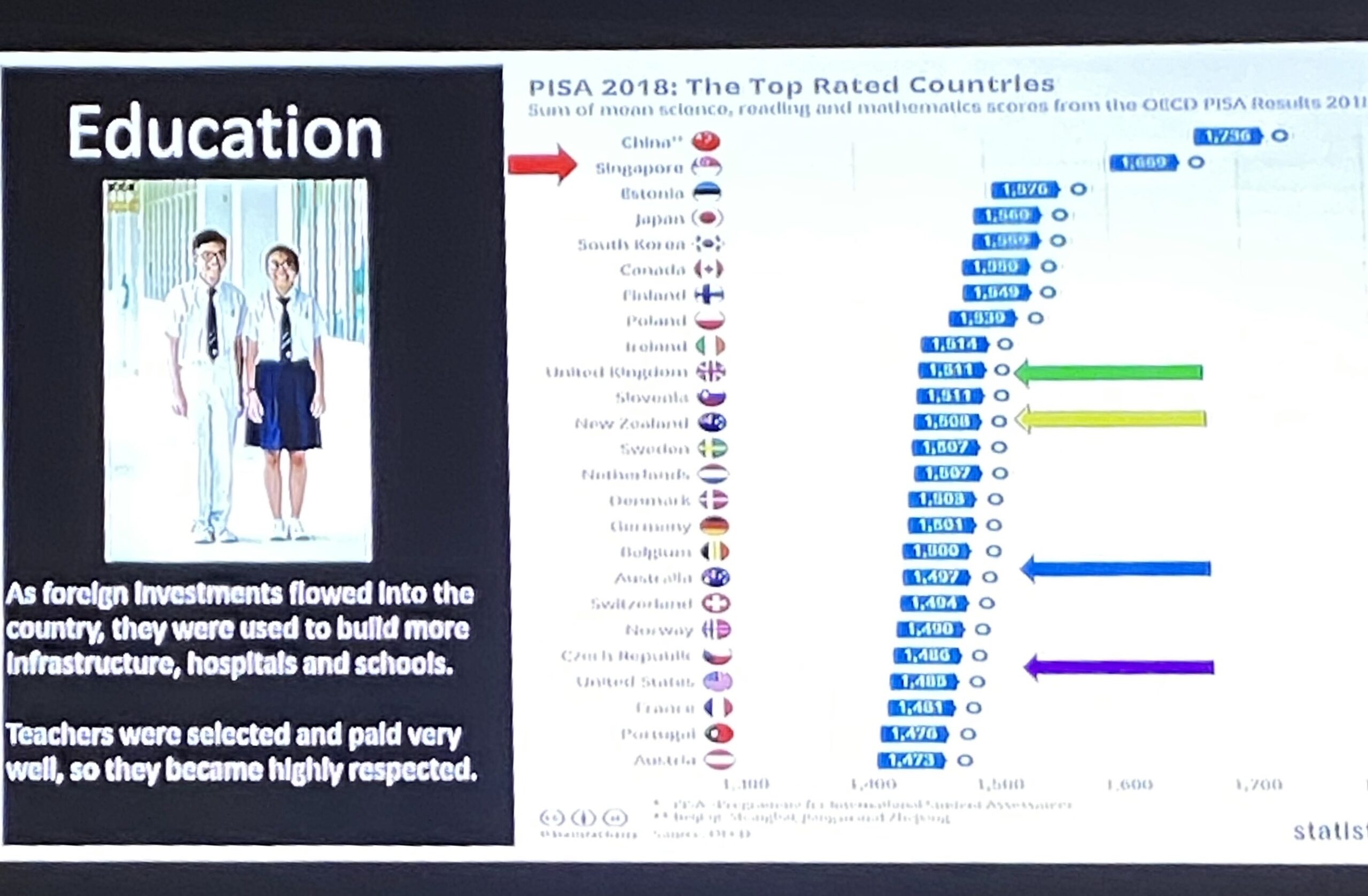

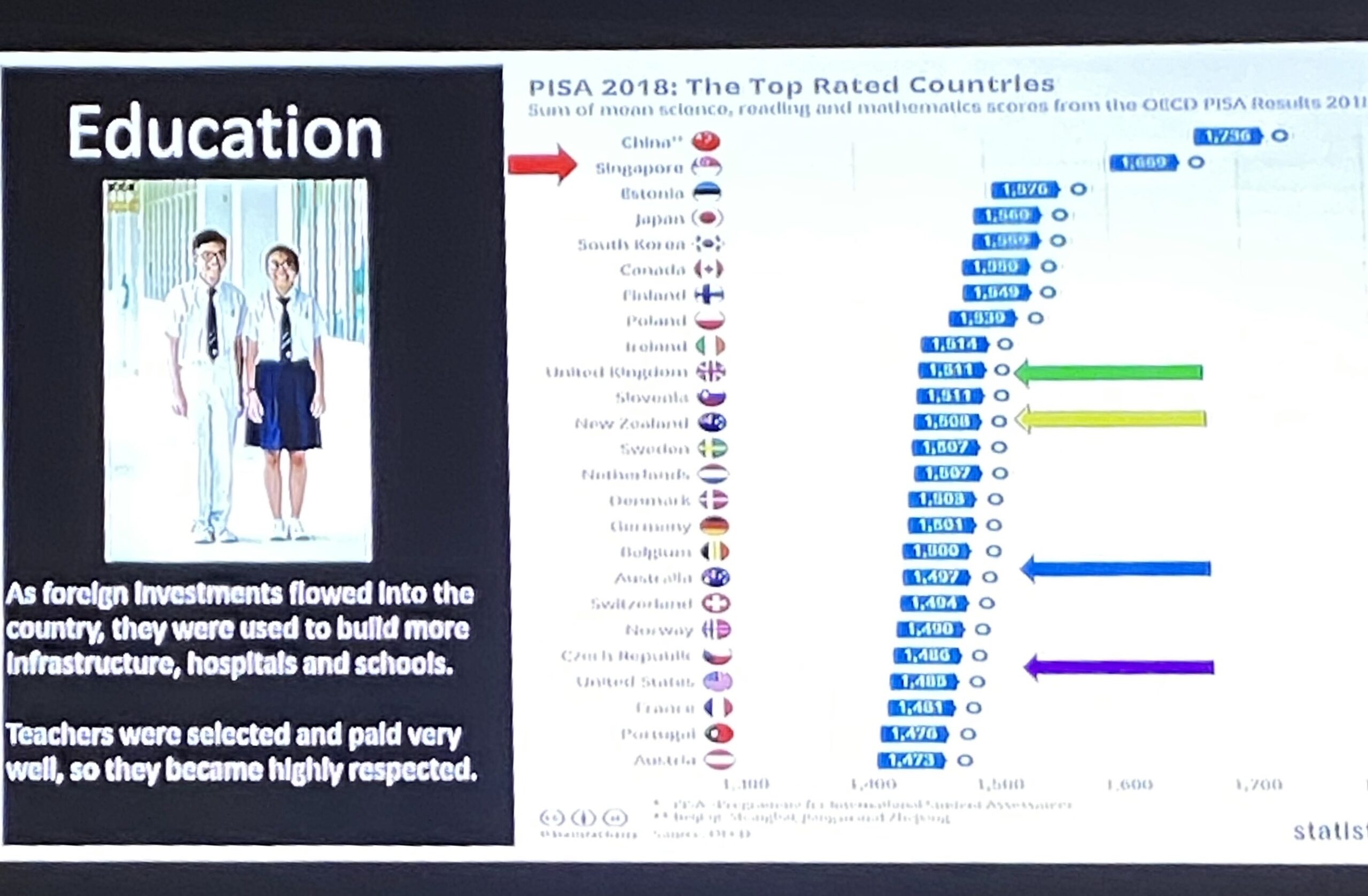

教育

外国投資がこの国に流入し、多くのインフラ、病院、学校の建設に使用。

教師は選択され、給料も高く、非常に尊敬。

シンガポール22

産業はより技術的な分野に拡大

集積回路設計。ウェーハ製造(エレクトロニクス)。ロジスティクス。バイオテクノロジー研究。医薬品。航空宇宙工学。

シンガポールは精製石油の第3位の主要貿易国で生産国。日量150万バレル。

シンガポール23

住宅開発庁

HDB(Housing Development Board)のモデルは英国国営住宅。リー・クアンユーは永久に国民が国家に依存するのは望まず、低コストでの購入を奨励。現在、シンガポール国民の80%が個人の家に住む。もとはHDBで建った家である

シンガポール24

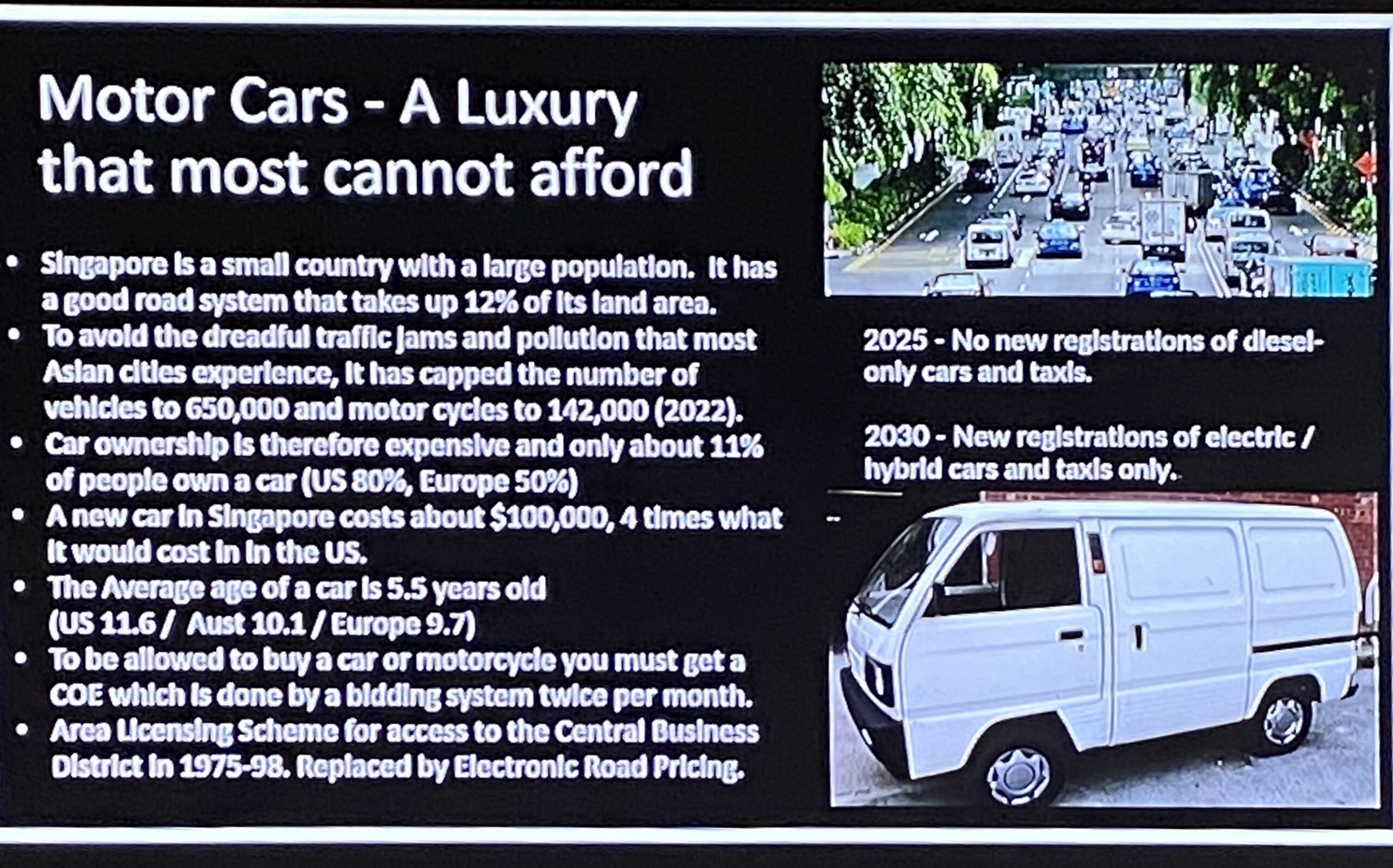

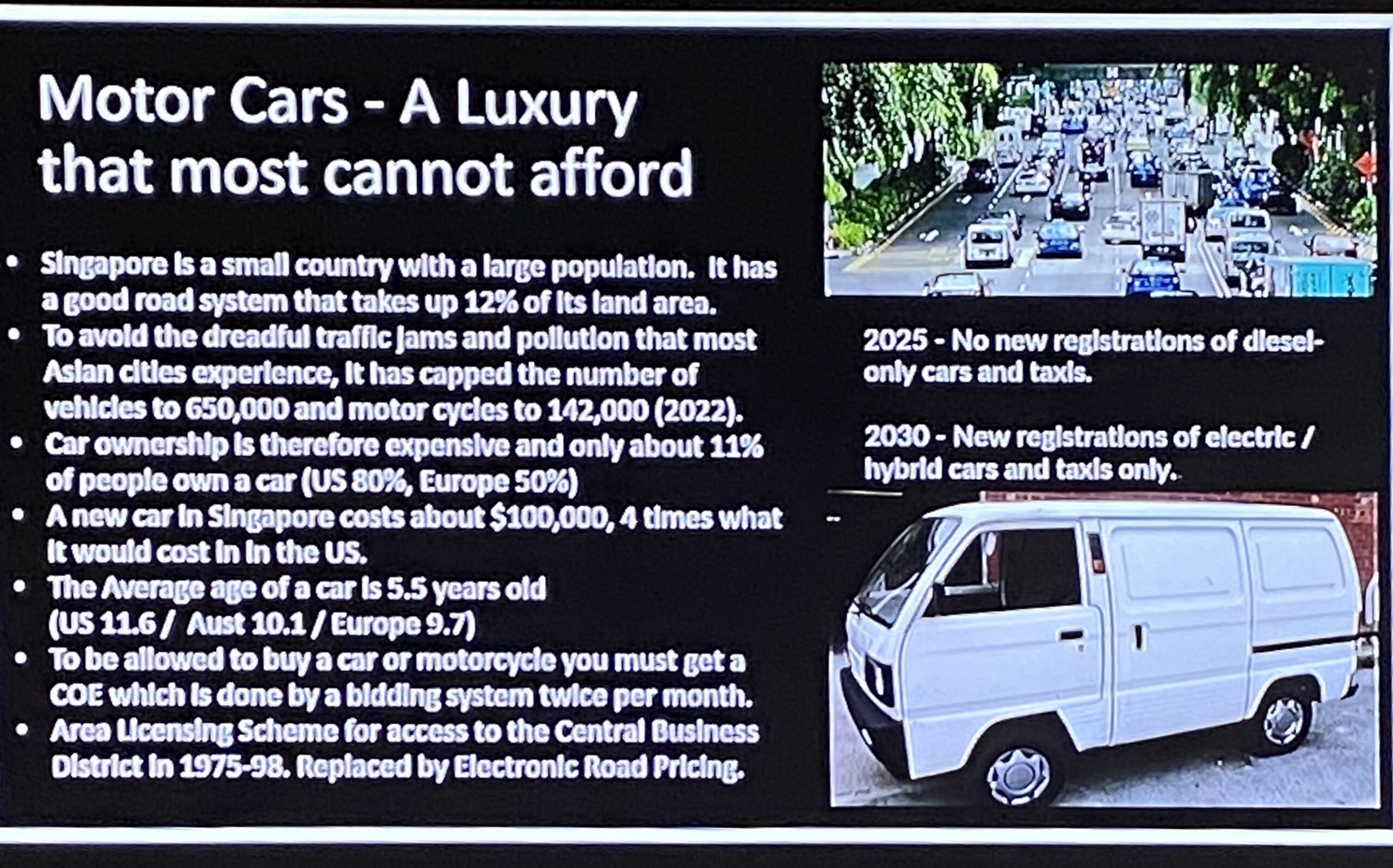

自動車 ほとんどの人が買えない贅沢品

• シンガポールは小国で人口が多い。優れた道路網を持ち、道路は敷地面積の12%。

• 恐ろしい交通渋滞と大気汚染はアジアのほとんどの都市が経験。これを避けるため、自動車の台数を65万台、オートバイの台数を11.2万台と制限(2022年)。

• 車の所有は高価、車を所有している人はわずか約11%(米国80%、欧州50%)

• シンガポールでの新車の価格は約10万ドル(約1300万円)で、米国の価格の4倍。

• 車の平均車齢は5.5年(米国 11.6 / オーストラリア 10.1 / 欧州 9.7)

• 車やバイクを購入するには、月に2回入札システムによってCOEを取得する必要。

• エリアライセンス制度。これは1975年から1998年まで、中央ビジネス地区へ行くため。代わって、電子道路プライシングに置換。

2025年。新規登録を廃止。ディーゼル燃料の乗用車とタクシー。

2030年。新しい規制。対象は電気自動車/ハイブリッド車とタクシー。

シンガポール25

バス

独立当時、交通システムは混乱。

古いバスを使った小さな会社がたくさんあり、故障とストライキは大問題。これらの小さな会社は 会社3社に合併、1971年に合併してSBS(シンガポール・バス・サービス)に。問題を解決するために政府職員チームが配備。

SBSは 1978年に証券取引所に上場。

現在、バスは19,000台、一日あたり乗客数は400万人

1984年までエアコンはなかった。

シンガポール26

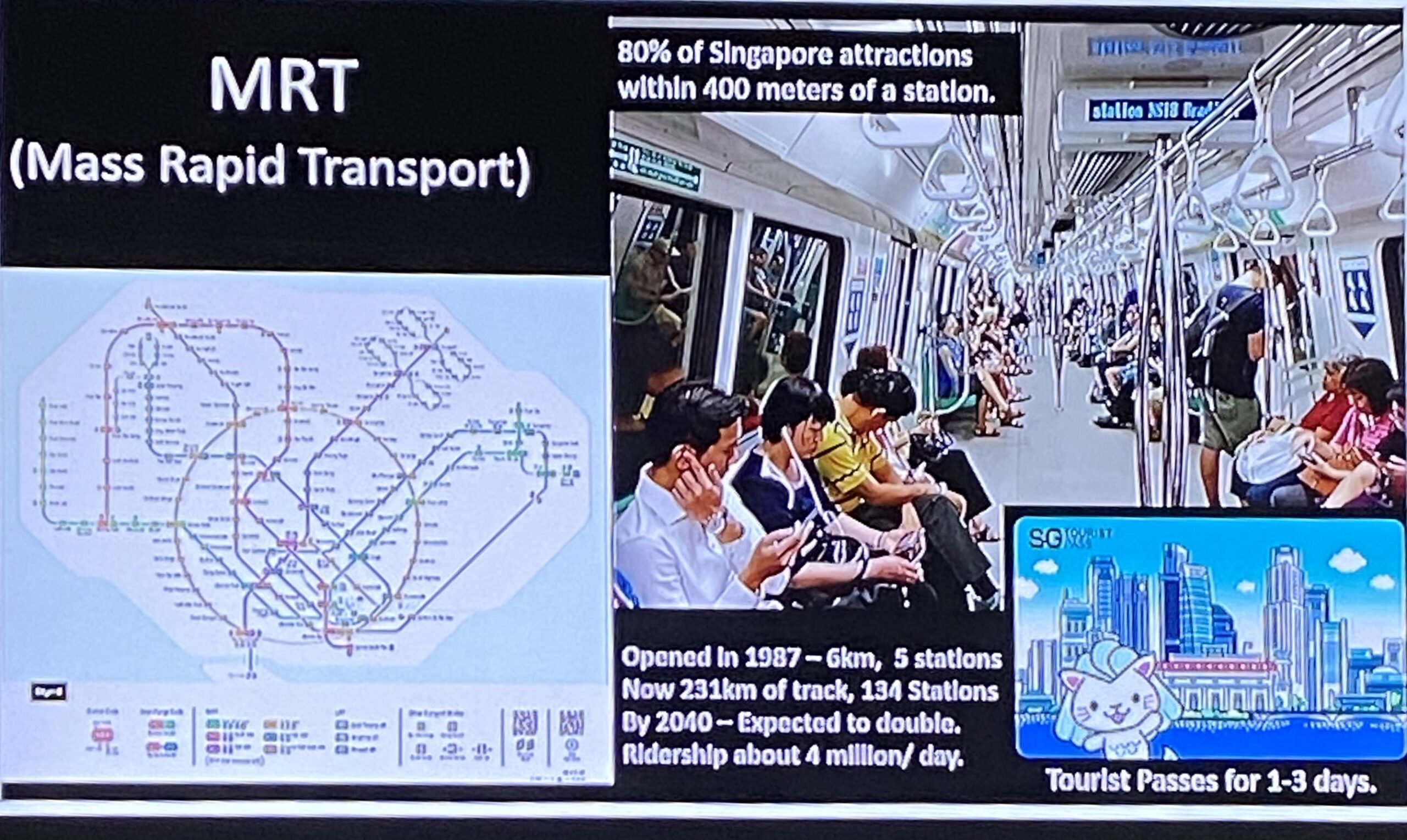

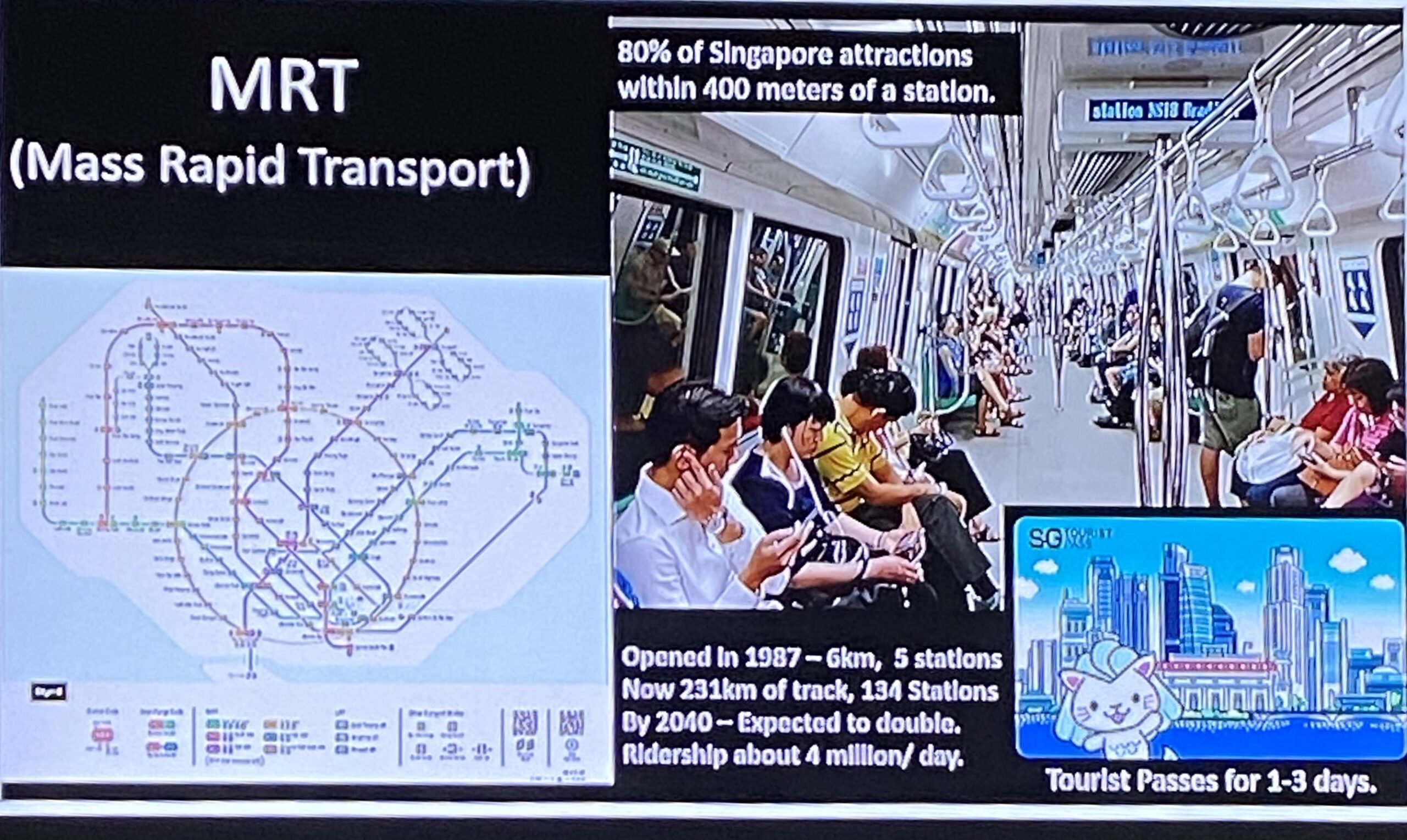

MRT(大量高速輸送)地下鉄

シンガポールの観光スポットの80%が駅から400m以内。

1987年開通 ー 6km、5駅。

現在、231km、134駅

2040年までに ー2倍になると予想。

乗客数は1日あたり約400万人

観光パスは1〜3日間。

シンガポール27

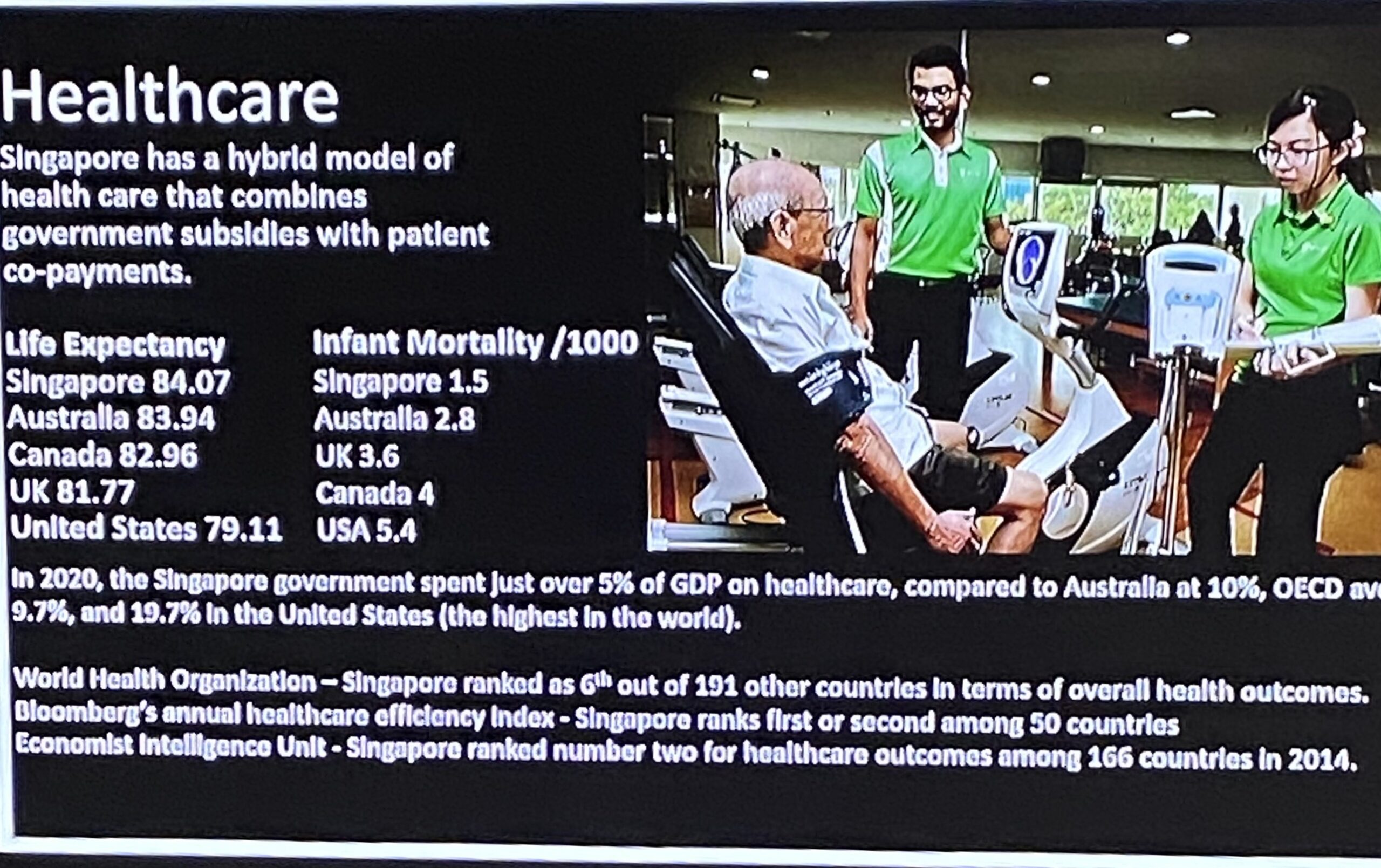

健康管理

シンガポールには、政府の補助金と患者の自己負担金を使ったハイブリッド型の医療モデル。

平均余命 乳児死亡率 /1000

シンガポール 84.07 シンガポール 1.5

オーストラリア 83.94 オーストララ 2.8

カナダ 82.96 英国 3.6

英国 81.77 カナダ 4

米国 79.11 米国 5.4

2020年、シンガポール政府はGDPの5%強をヘルスケアに。オーストラリアは10%、OECD平均は9.7%、米国は19.7%(世界で最も高い)。

世界保健機関。シンガポールは、全体的な健康転帰の点で他の191か国中6位

ブルームバーグの年次医療効率指標。シンガポールは50か国の中で1位か2位

エコノミスト・インテリジェンス・ユニット。シンガポールは、2011年に健康転帰で166か国中2位にランク。

シンガポール28

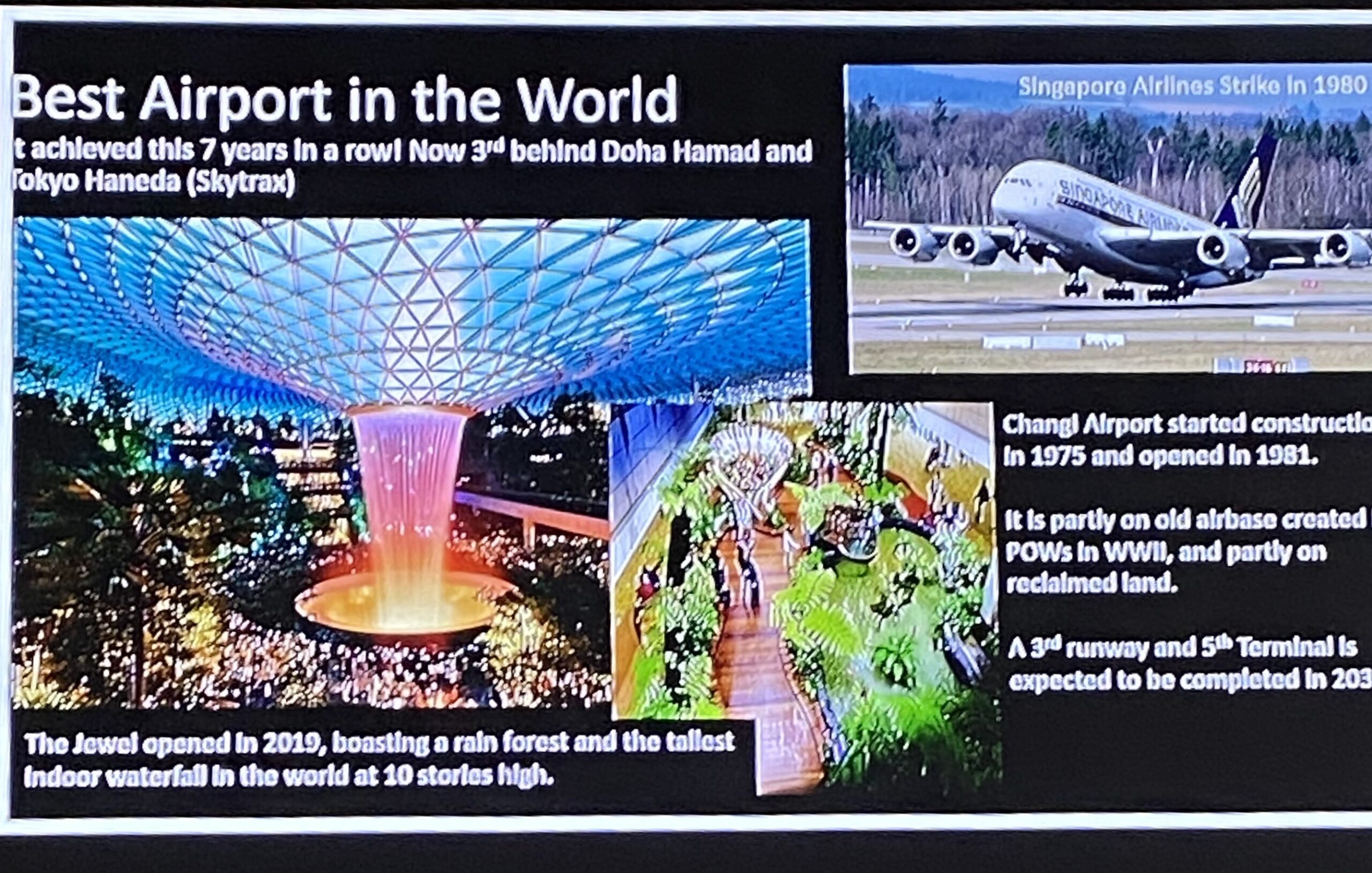

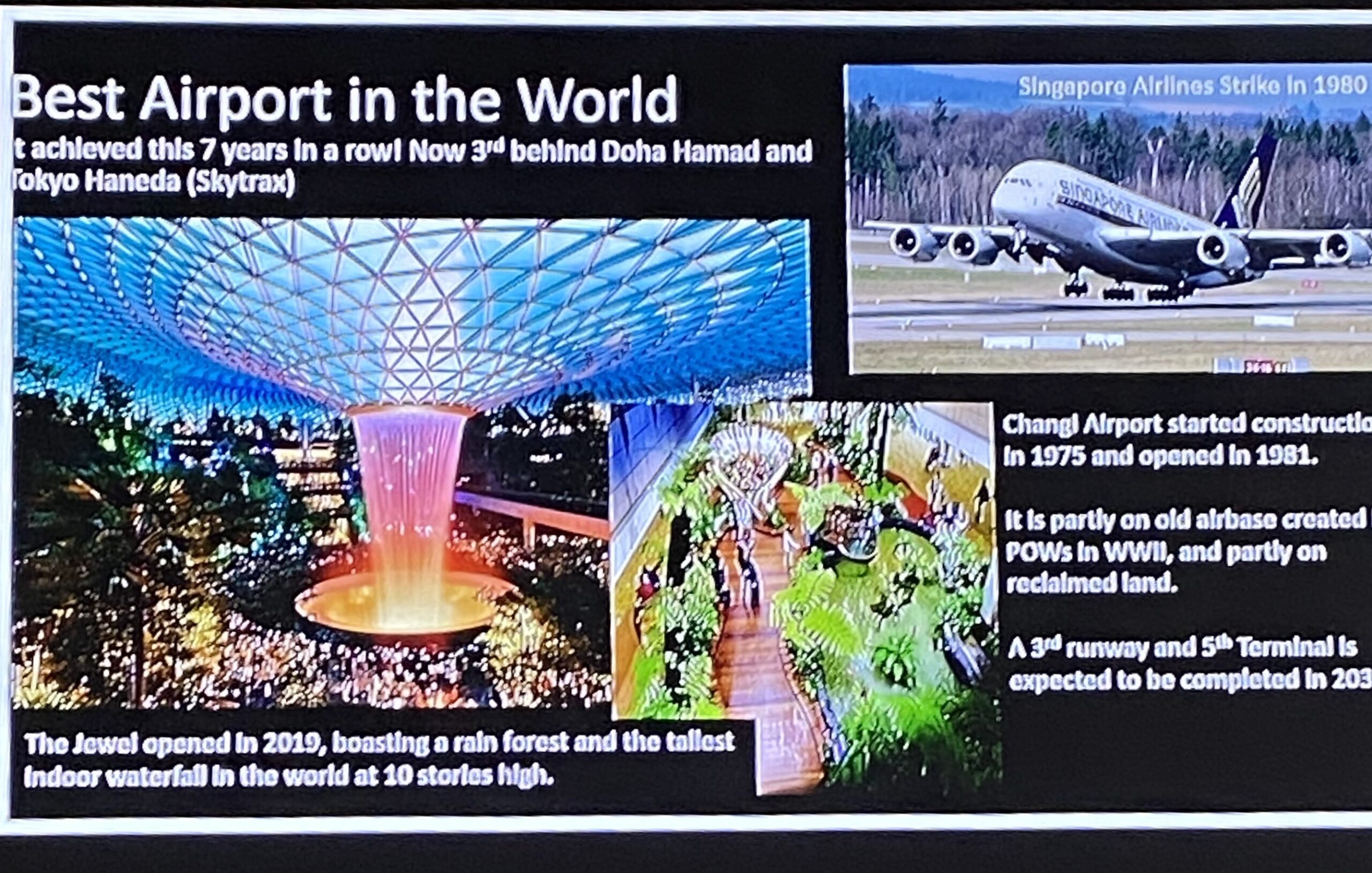

世界で最高の空港

7年間連続で達成。現在、ドーハ・ハマドと東京羽田に次ぐ3位(スカイトラン)

1980年のシンガポール航空ストライキ

チャンギ空港は1975年に建設が開始、1981年に開港。

一部は第二次世界大戦中に捕虜が作った古い空軍基地、一部は埋め立て地で。

第3滑走路と第5ターミナルは2030年代に完成する予定。

ジュエル・チャンギは2019年にオープンし、熱帯雨林と10階建ての世界一高い屋内滝を誇る。

シンガポール29

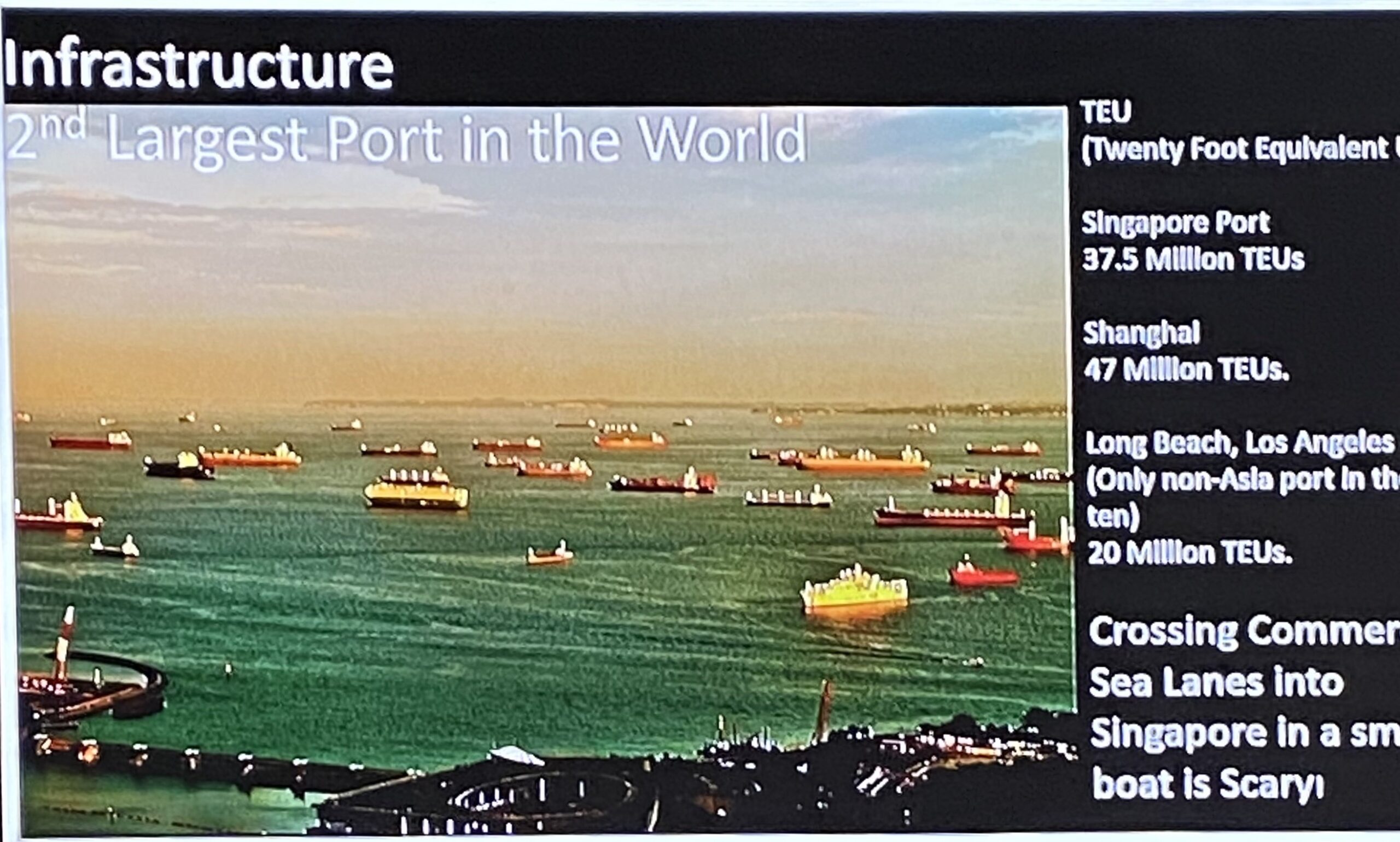

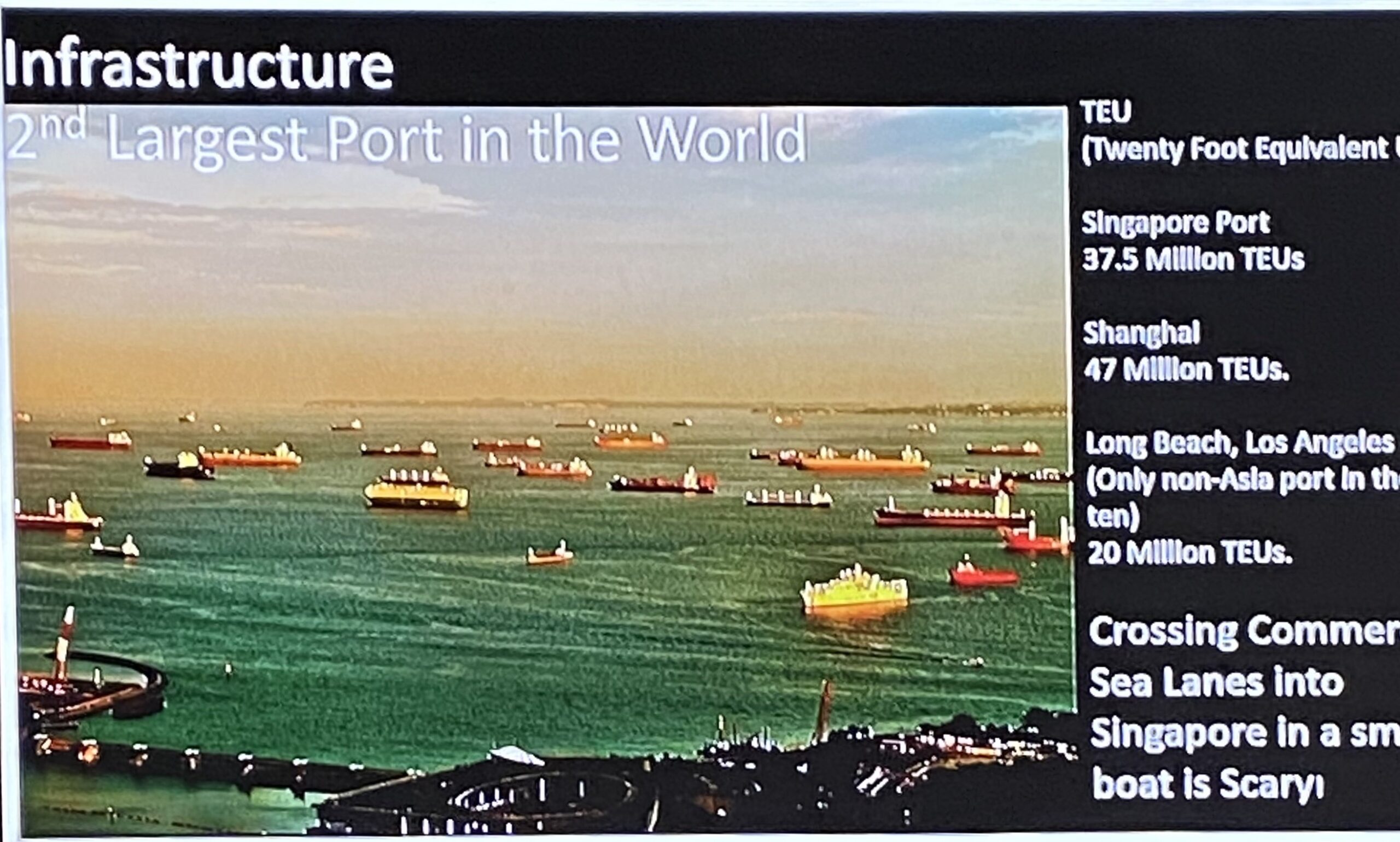

基礎構造

世界で2番目に大きい港

TEU(20フィートコンテナ換算単位)

シンガポール港 3,750万TEU

上海 4,700万TEU。

ロサンゼルス、ロングビーチ (トップ10にアジア以外の港はこれだけ) 2,000万TEU

小型ボートで商用シーレーンを越えてシンガポールに入るのは怖い!

シンガポール30

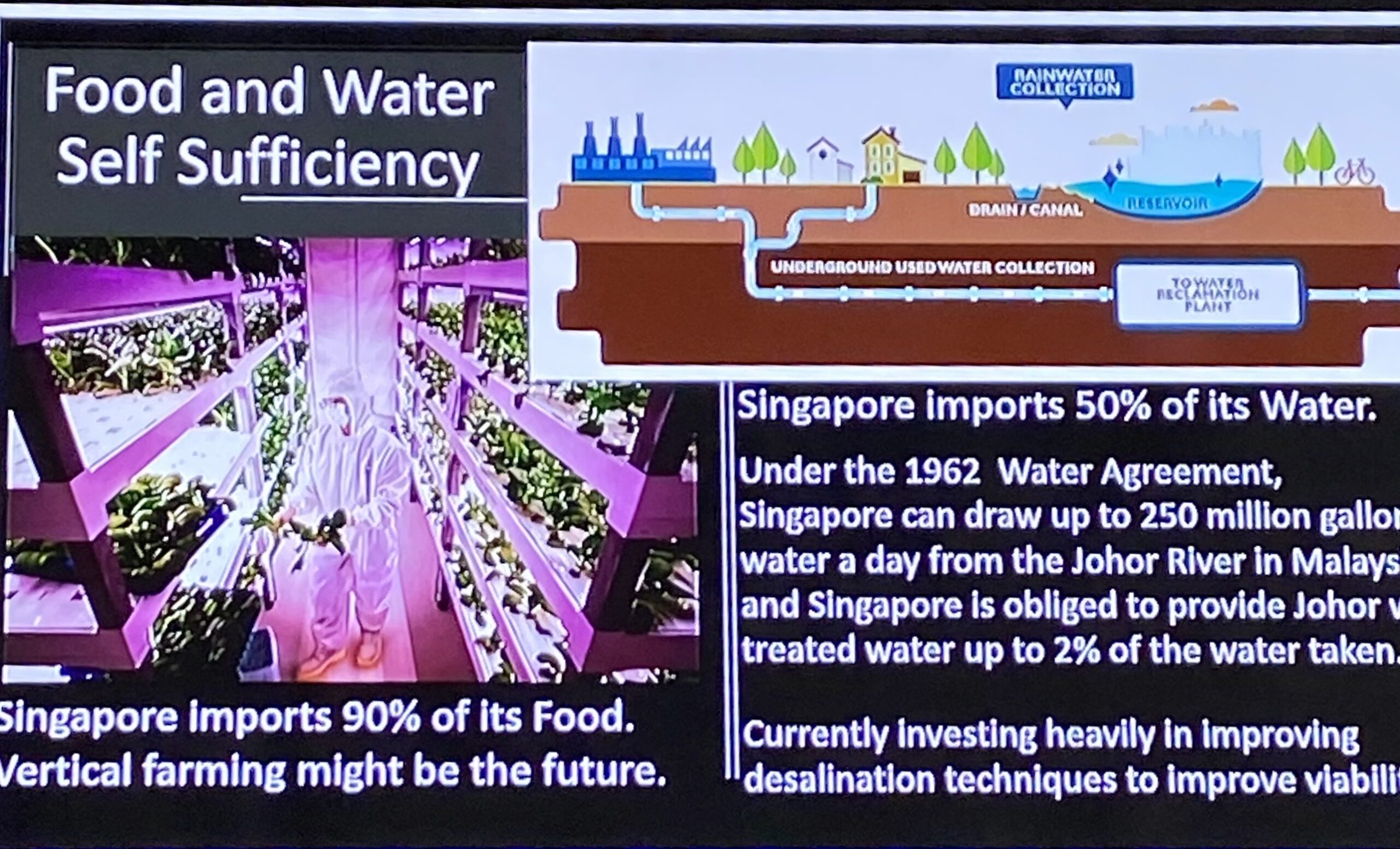

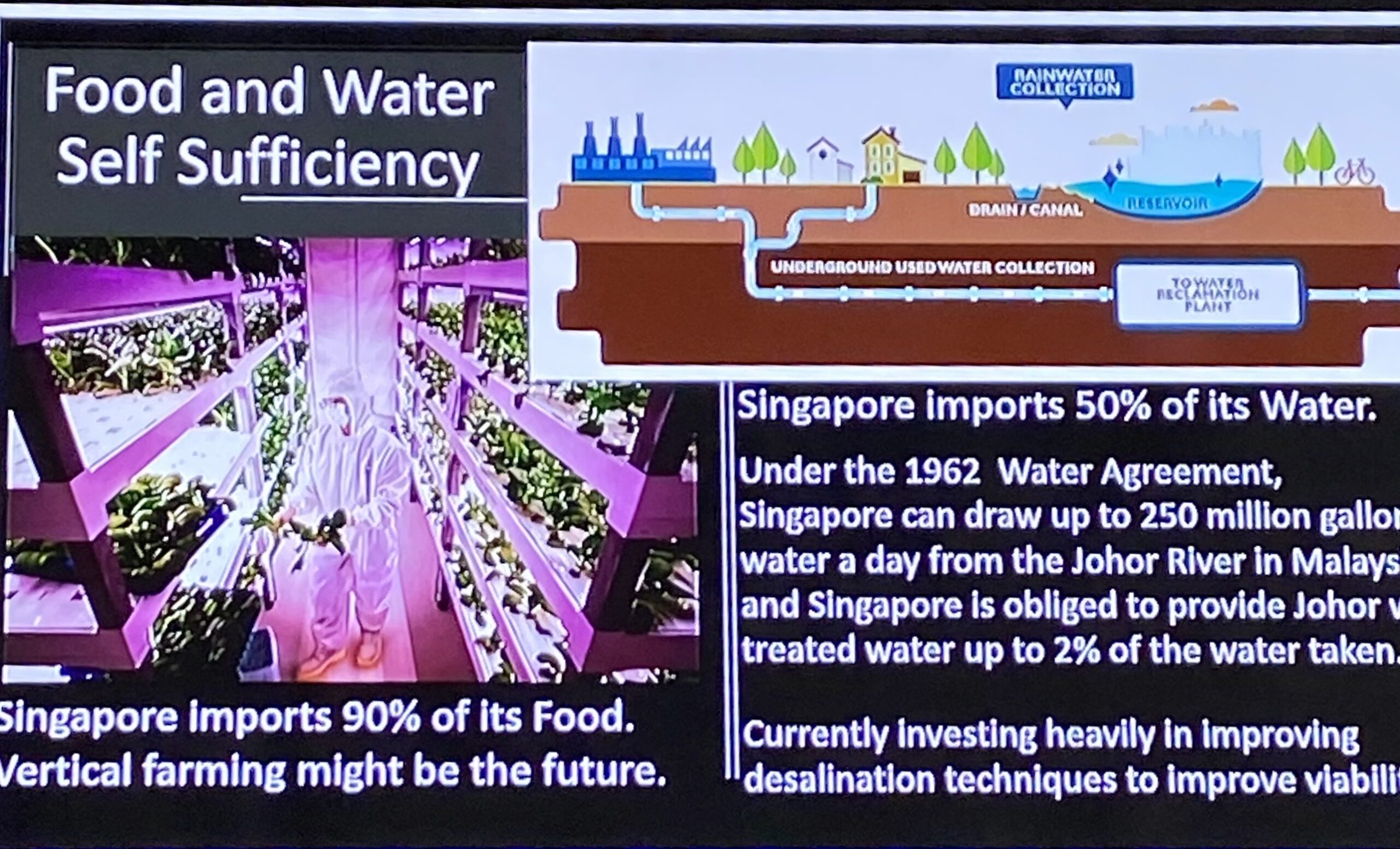

食料と水 自給自足

シンガポールは食料の90%を輸入。未来は垂直農法。

シンガポールは水の50%を輸入。1962年の水協定に基づき、シンガポールはマレーシアのジョホール川から1日最大2億5千万ガロンの水を汲むことができ、シンガポールは取水量の最大2%までの処理水をジョホール州に提供。現在、生存率の向上で脱塩技術の改善に多額の投資をしている

シンガポール31

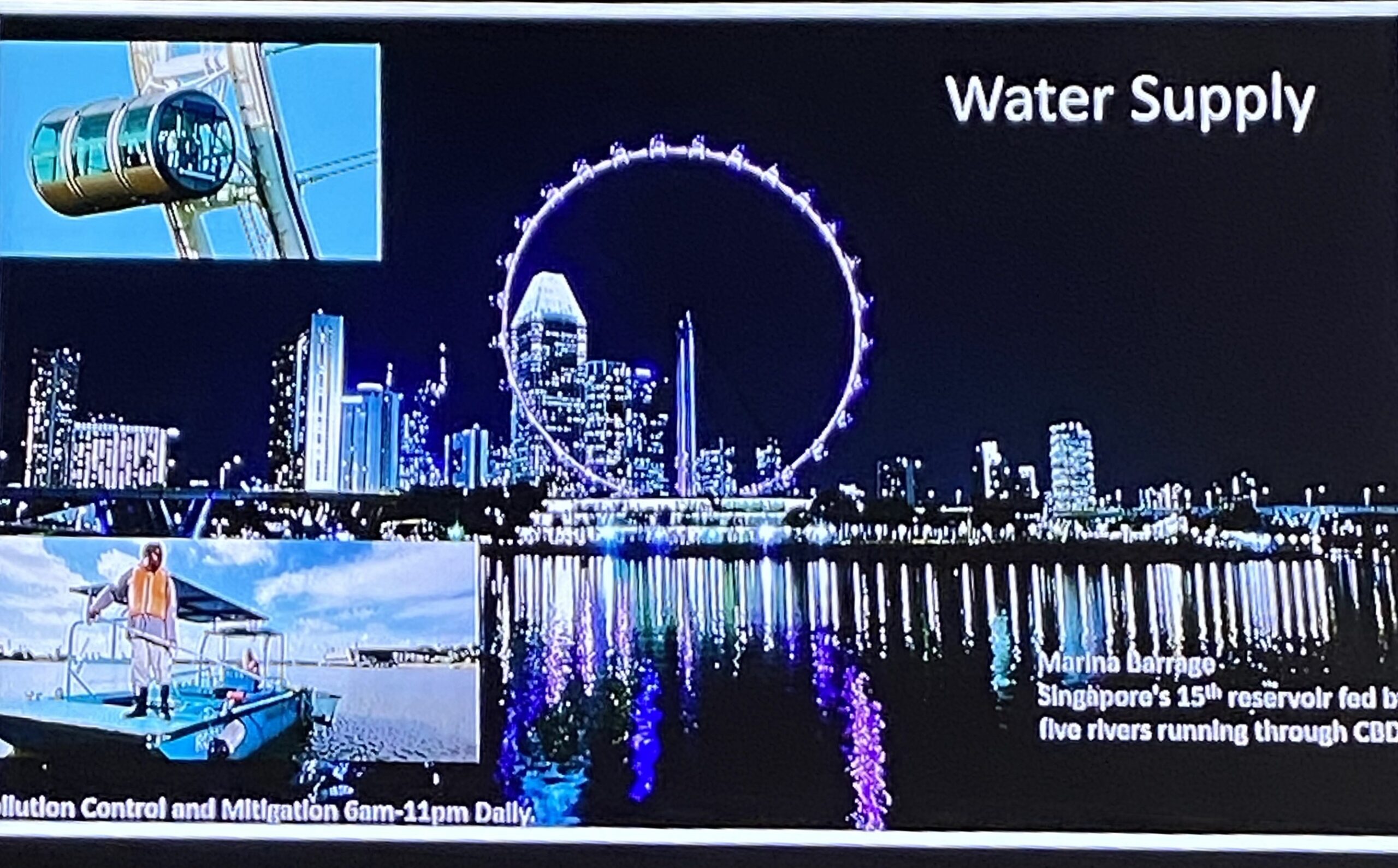

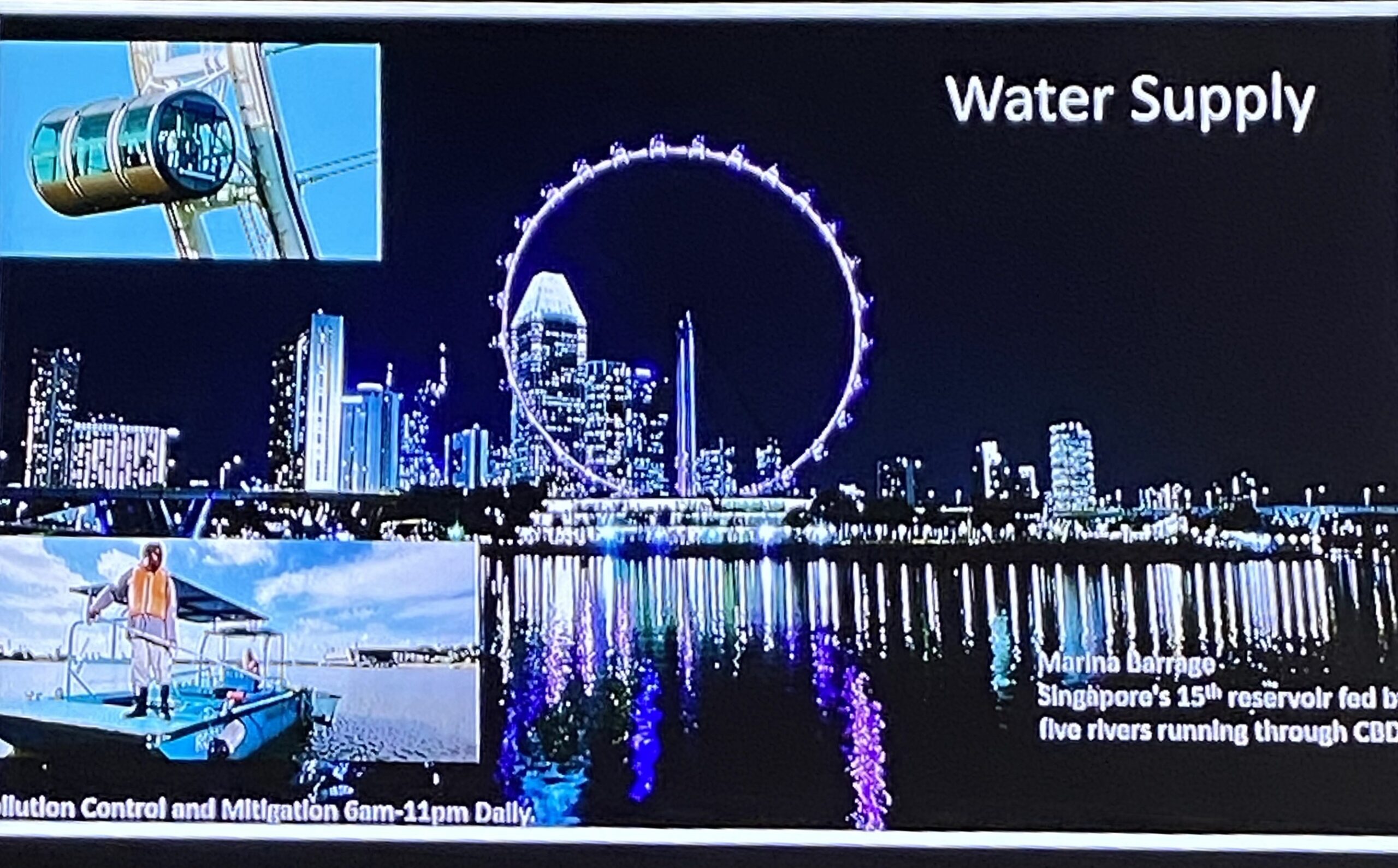

水供給

汚染の制御と緩和。毎日午前6時から午後11時まで

マリーナバラージ (貯水池)

シンガポールの15%の貯水池にはCBDを流れる5つの川が流れ込んでいる

シンガポール32

マリーナ ベイ サンズ ホテル

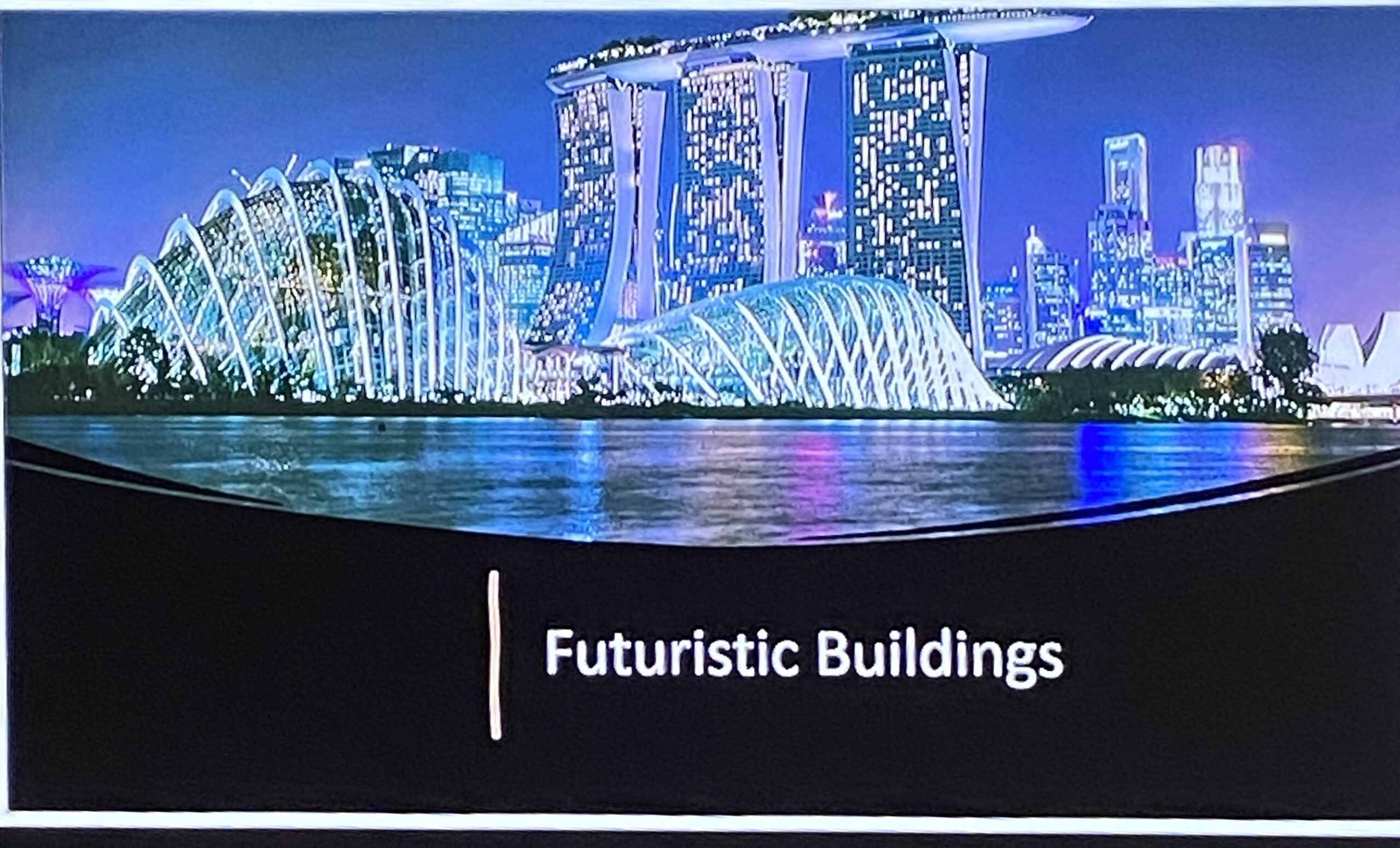

シンガポール33

未来の建物

シンガポール34

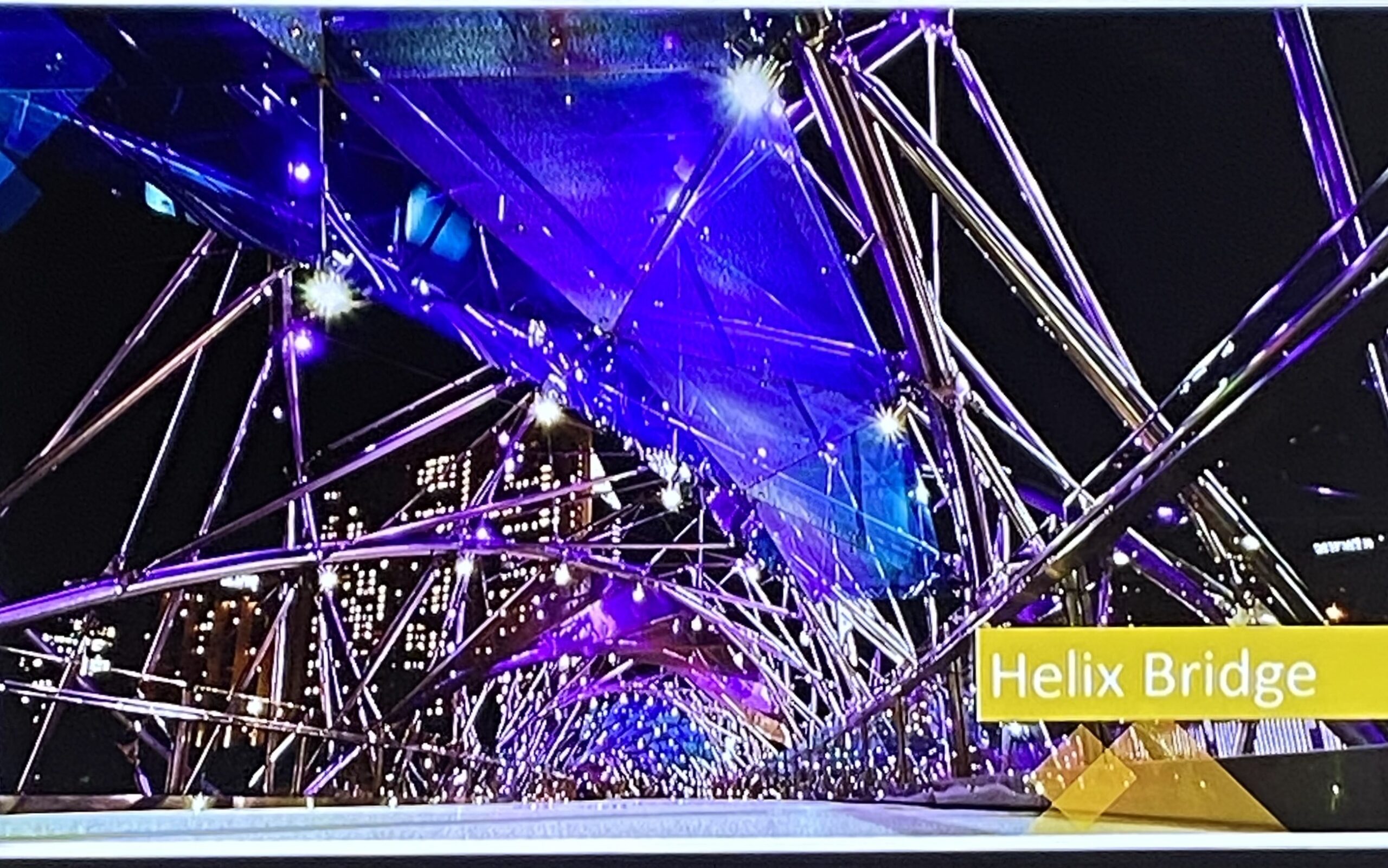

ヘリックスブリッジ

シンガポール35

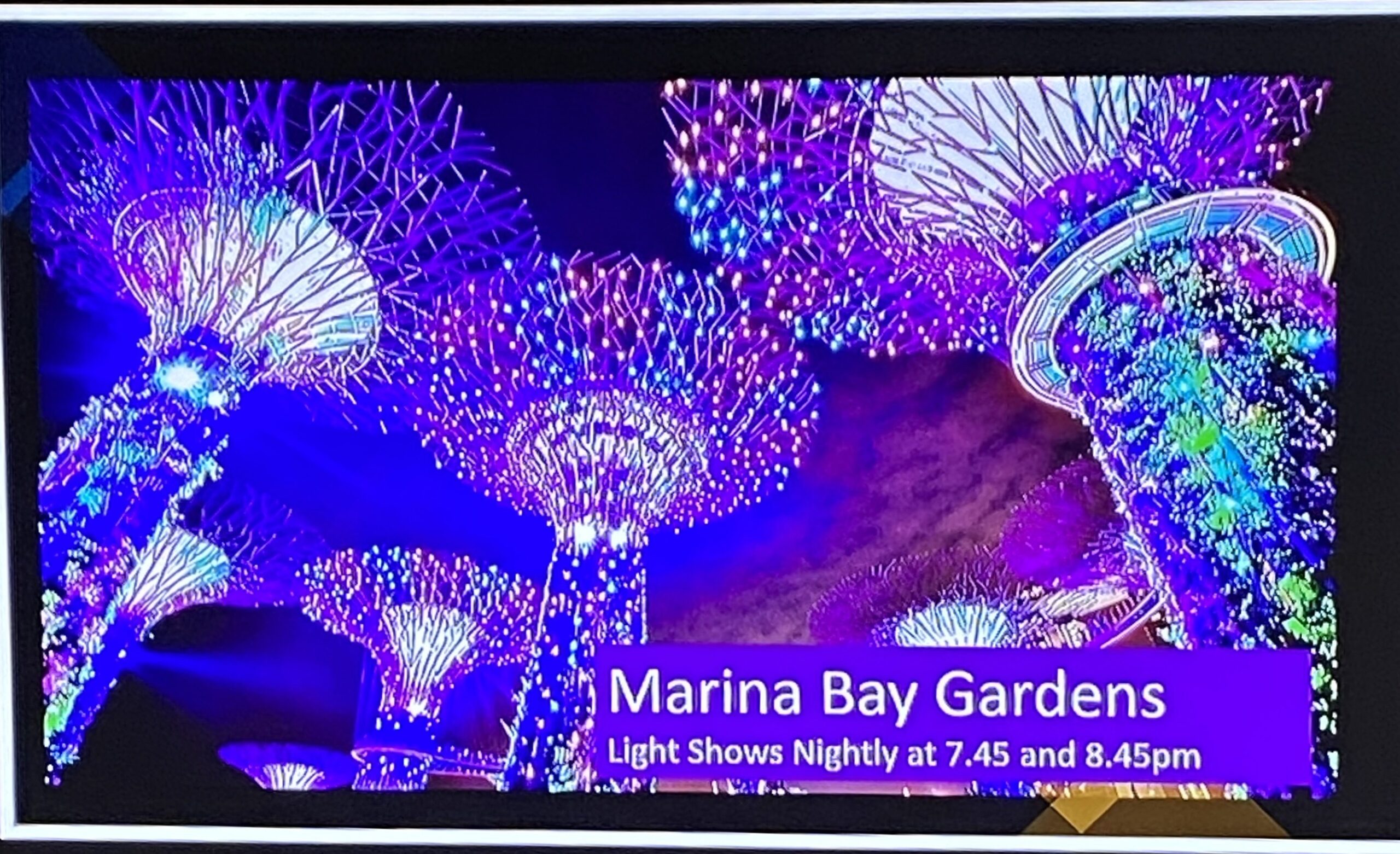

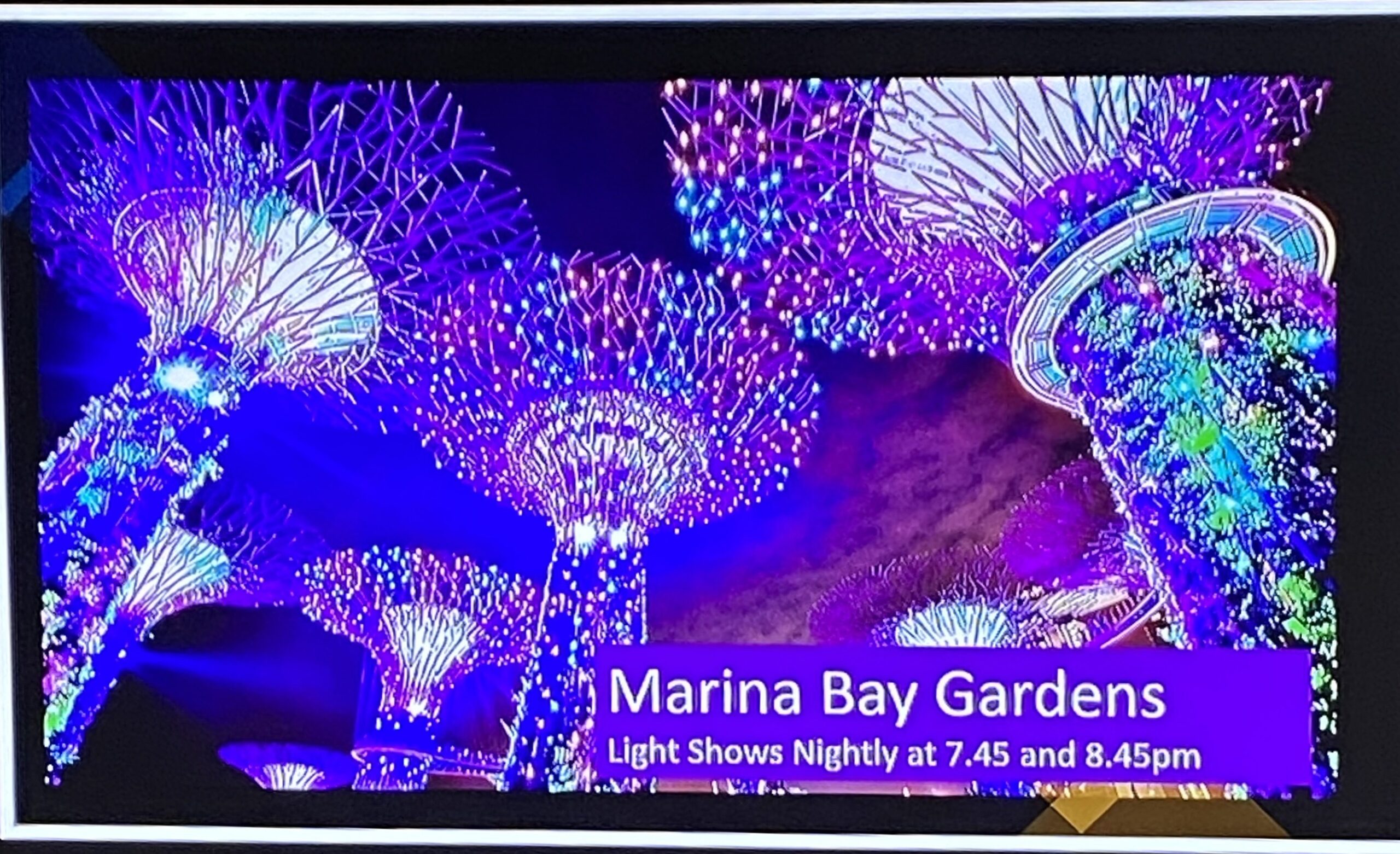

マリーナベイガーデンズ

ライトショーは毎晩午後7時45分と午後8時45分に開催

シンガポール36

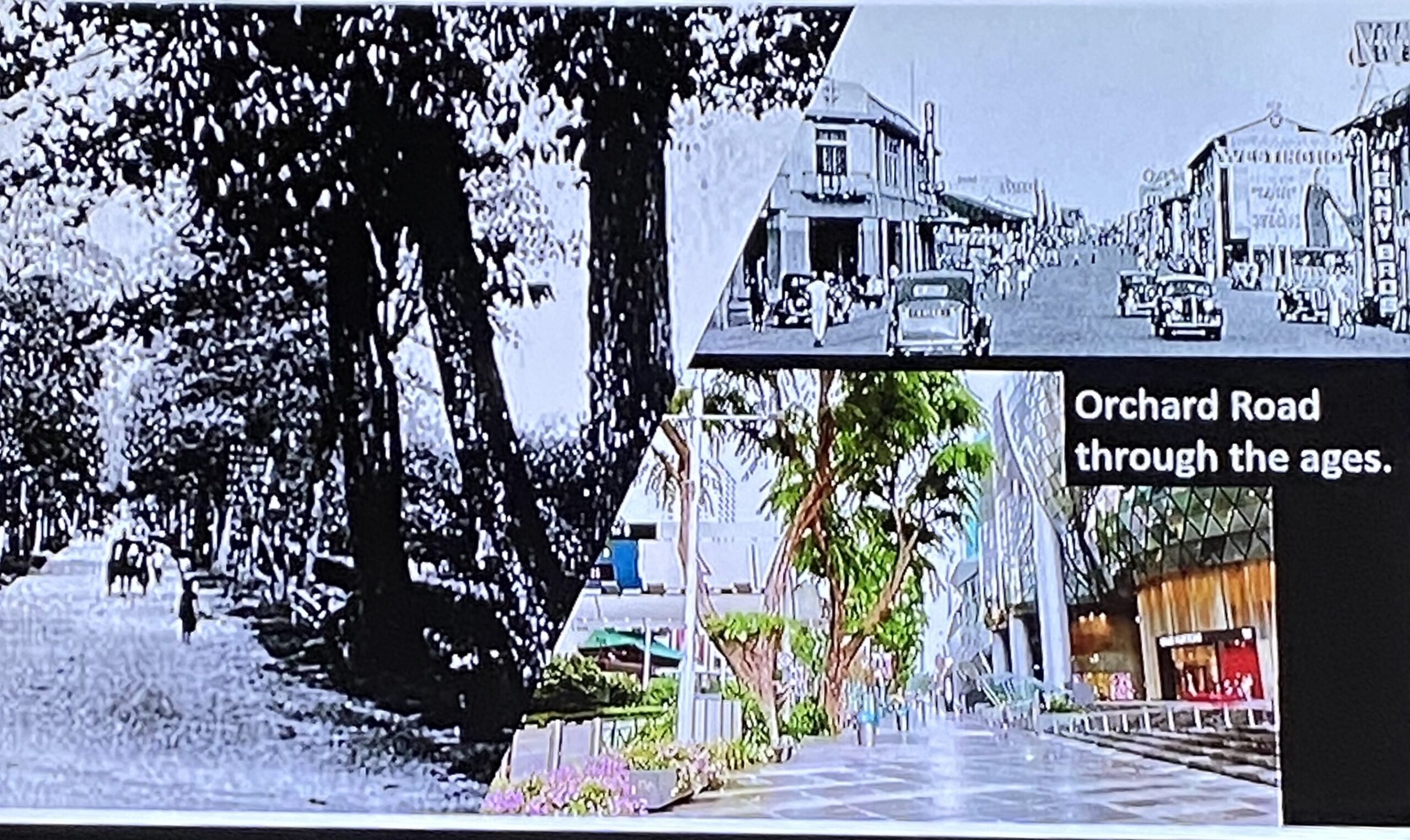

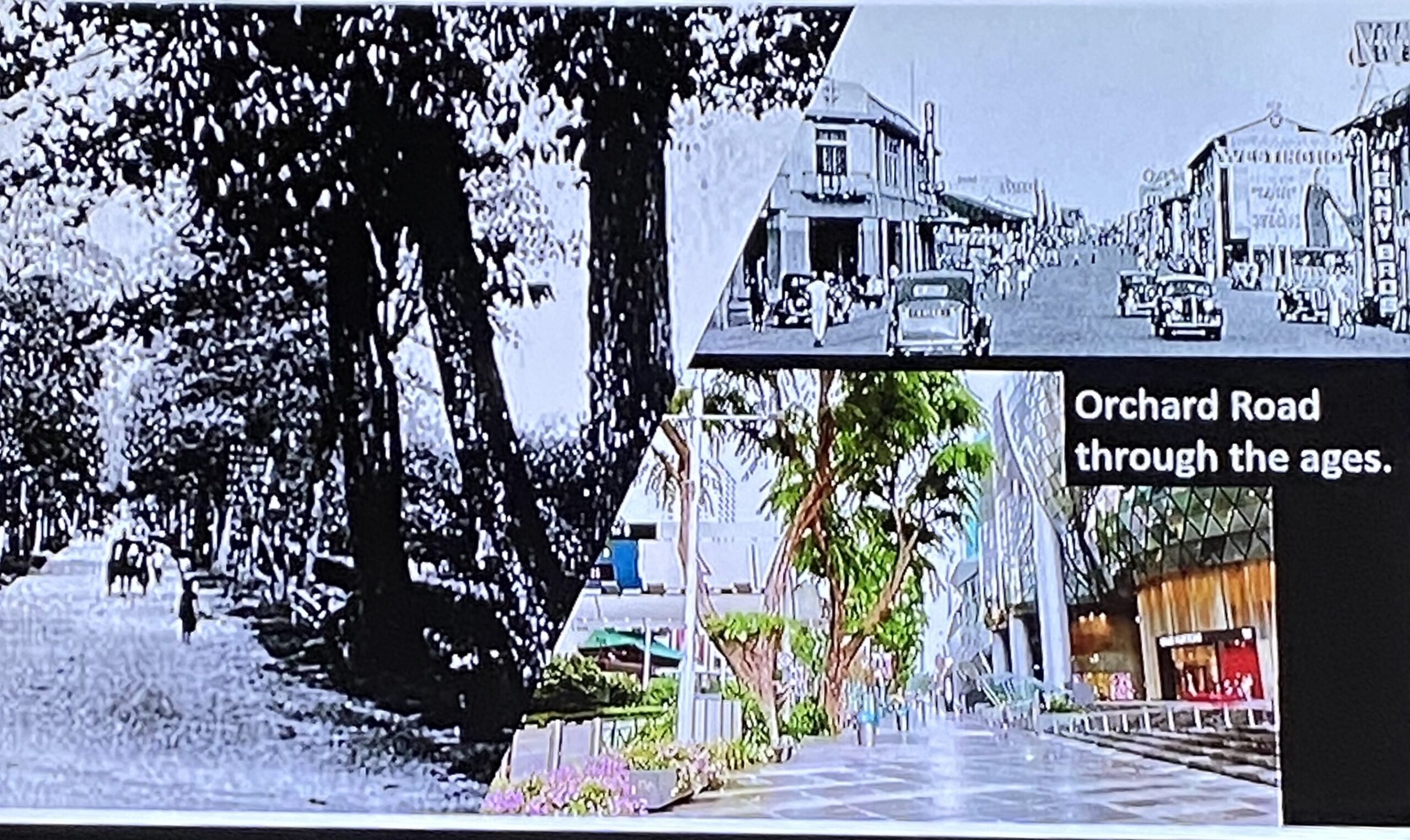

オーチャード・ロード 何世代を超えて

シンガポール37

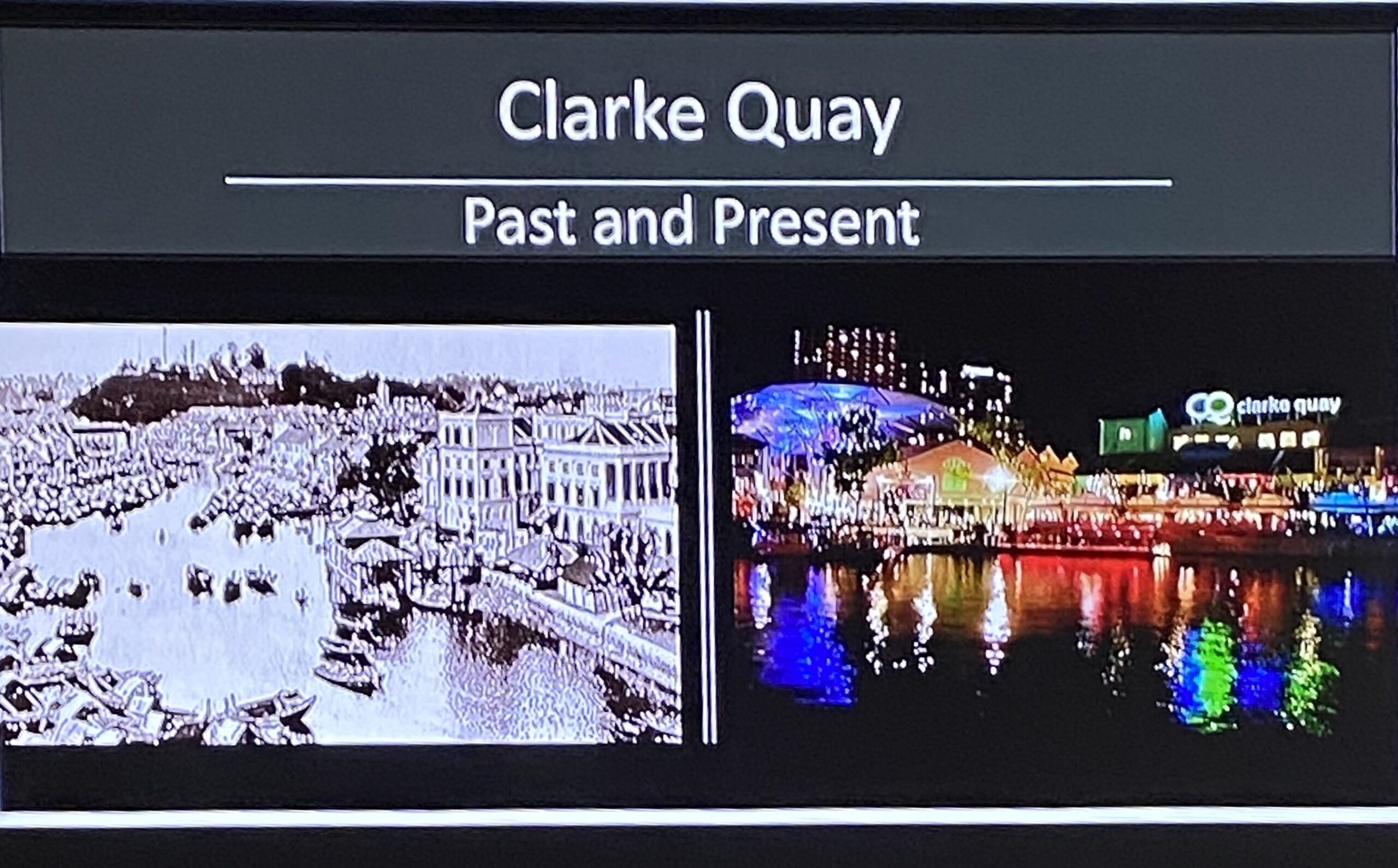

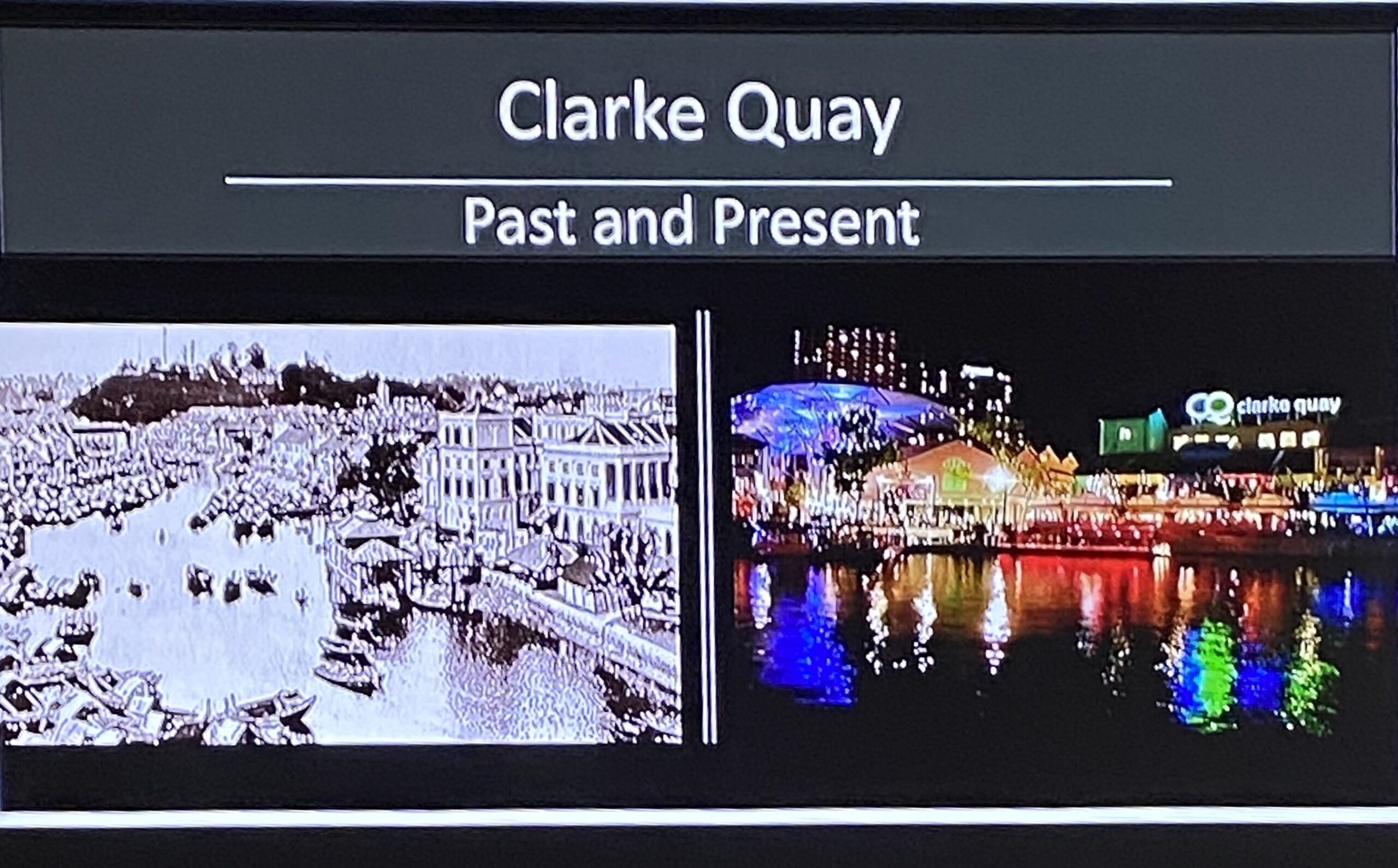

クラークキー(波止場) 過去と現在

シンガポール38

![]() 」はどう読むのでしょうか。

」はどう読むのでしょうか。![]() 不明ですが、多分「そうろう」でしょう。岡田甫校正の「俳風柳多留」(三省堂、昭和51年)では「連語体ではないが、

不明ですが、多分「そうろう」でしょう。岡田甫校正の「俳風柳多留」(三省堂、昭和51年)では「連語体ではないが、![]() の文字は残した」と書いてあります。「連語」とは「二つ以上の単語が連結して、一つの単語と似たような働きをもつもの」だそうです。まずhttp://mojizo.nabunken.go.jp/で「くずし字」を調べてみました。作、河、酒、駿、比、斗、北などがでてきます。どうも違うようです。そこで

の文字は残した」と書いてあります。「連語」とは「二つ以上の単語が連結して、一つの単語と似たような働きをもつもの」だそうです。まずhttp://mojizo.nabunken.go.jp/で「くずし字」を調べてみました。作、河、酒、駿、比、斗、北などがでてきます。どうも違うようです。そこで![]() を使った状況を調べ直しました。

を使った状況を調べ直しました。![]() べく

べく![]() のさみせんを見せで彈キ (二三・40)

のさみせんを見せで彈キ (二三・40)![]() 須田の土手 (四三・15)

須田の土手 (四三・15)![]() 能嶋がらと馬にでる (四三・30)

能嶋がらと馬にでる (四三・30)![]() ちとはたらくハ目が廻り (四四・31)

ちとはたらくハ目が廻り (四四・31)![]() ほどあつかわれ (四七・30)

ほどあつかわれ (四七・30)![]() 一題」として45句が載っています。たとえば

一題」として45句が載っています。たとえば![]() 花より團子うちながめ -秀

花より團子うちながめ -秀![]() 寢所で杖を尋ねてる 琴我

寢所で杖を尋ねてる 琴我![]() 志丸

志丸![]() 」は5文字で、おそらく「いそうろう」「居候」でしょう。「居候」とは「縁者でも雇用人でもなく、他人の家で生活する同居人。雑用をしながら食事と勉学をする食客」です。また「

」は5文字で、おそらく「いそうろう」「居候」でしょう。「居候」とは「縁者でも雇用人でもなく、他人の家で生活する同居人。雑用をしながら食事と勉学をする食客」です。また「![]() 」は「そうろう」か「コウ」であり、「申

」は「そうろう」か「コウ」であり、「申![]() 」は「申候」で、「まをしさふらふ」「もうしそうろう」「もうしそろ」になります。くずし字でも右図のようにありました。

」は「申候」で、「まをしさふらふ」「もうしそうろう」「もうしそろ」になります。くずし字でも右図のようにありました。

Risotto al Tartufo e Spugnole (Black truffle & morel mushroom risotto)。タルトゥフォとは白か黒のトリュフ。スプニョーレとはアミガサ茸。トリュフとアミガサ茸のリゾット。

Risotto al Tartufo e Spugnole (Black truffle & morel mushroom risotto)。タルトゥフォとは白か黒のトリュフ。スプニョーレとはアミガサ茸。トリュフとアミガサ茸のリゾット。