これは『神楽坂まちの手帖』第12号(けやき舎、2006年)で「神楽坂からきえたもの」をまとめて書いています。

神楽坂からきえたもの

忘れもしないあの日を境に、或いはまた、通りがかりにふと気が付くと、どれもみな、今はもう写真や記憶の中にしか存在しないものたちです。

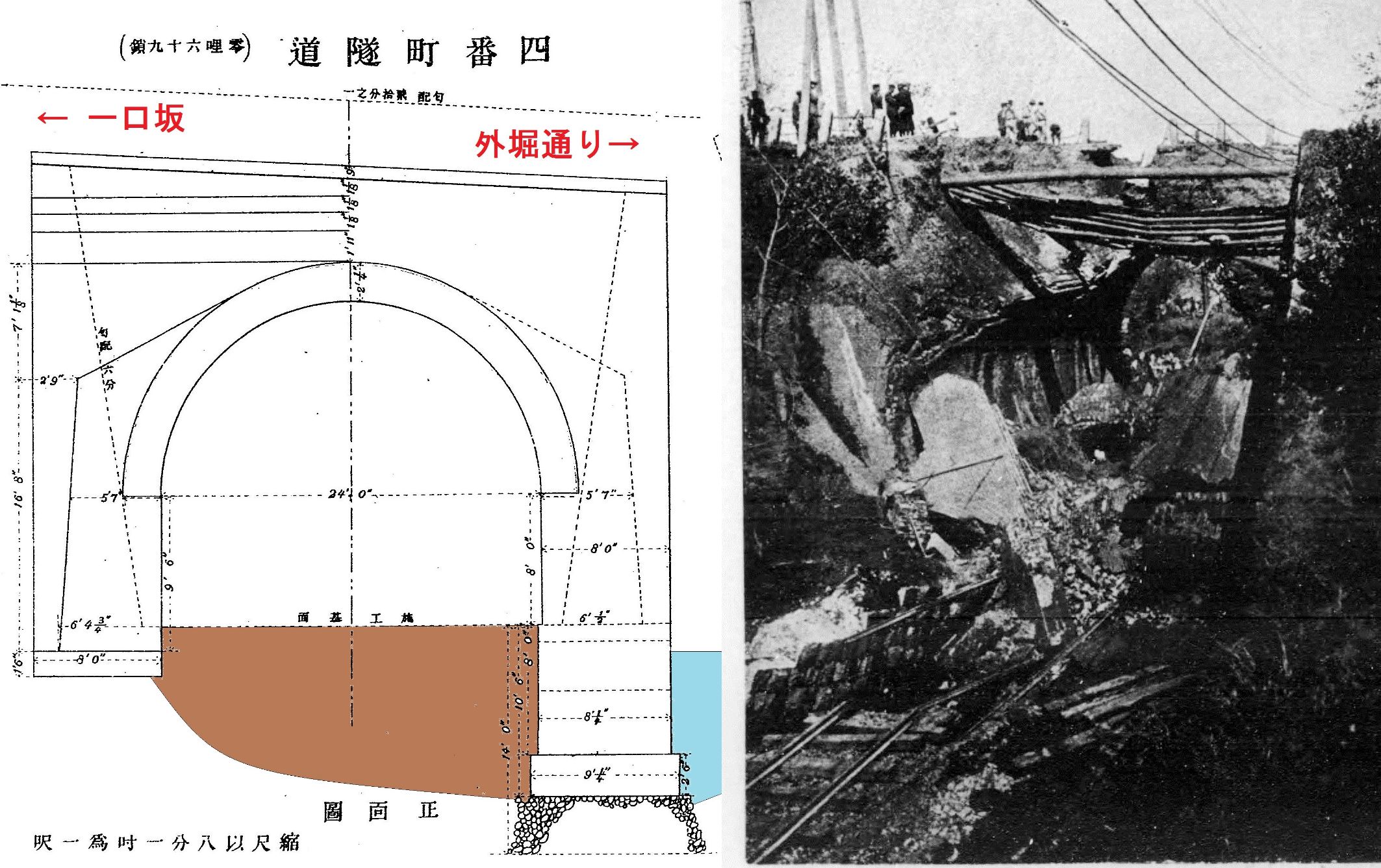

都電

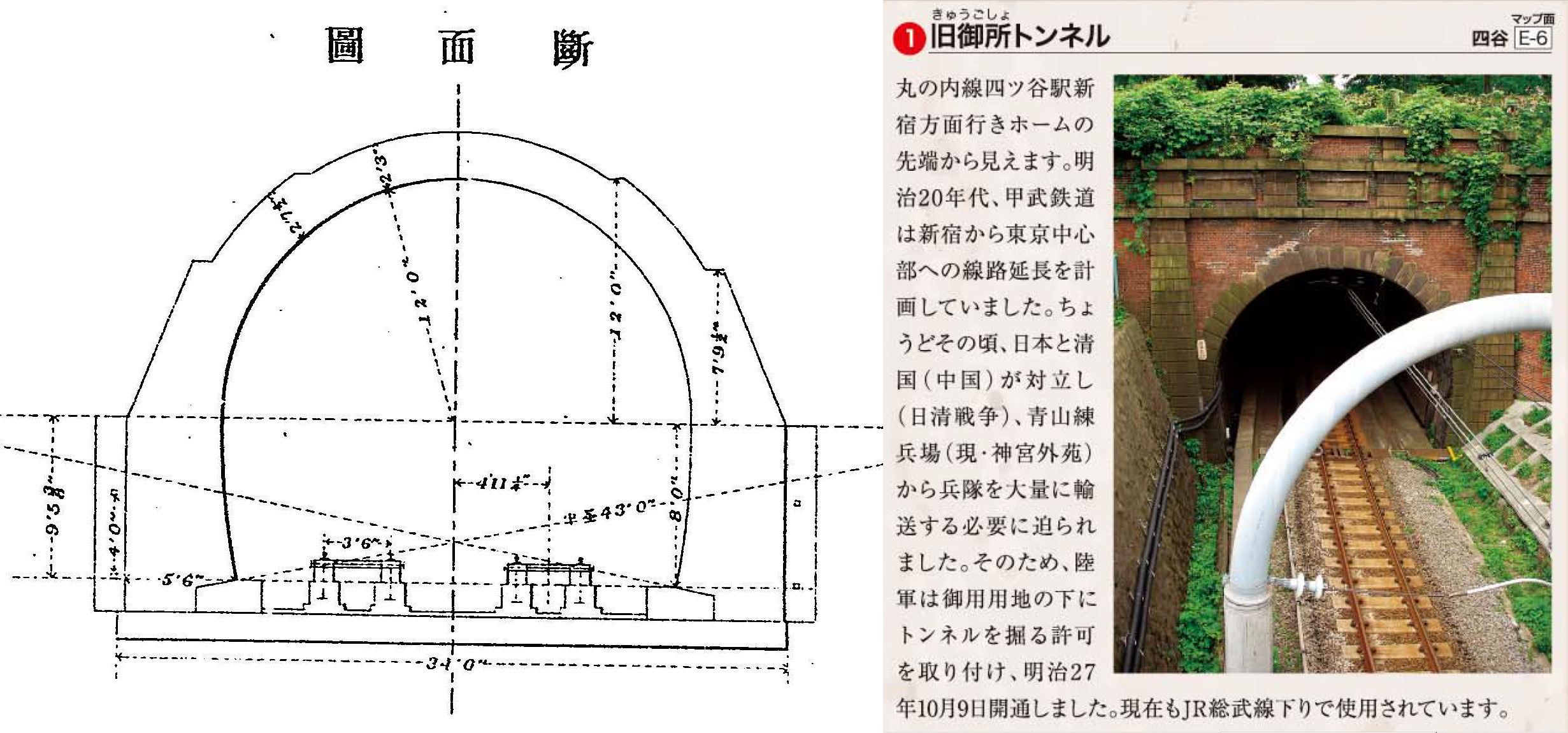

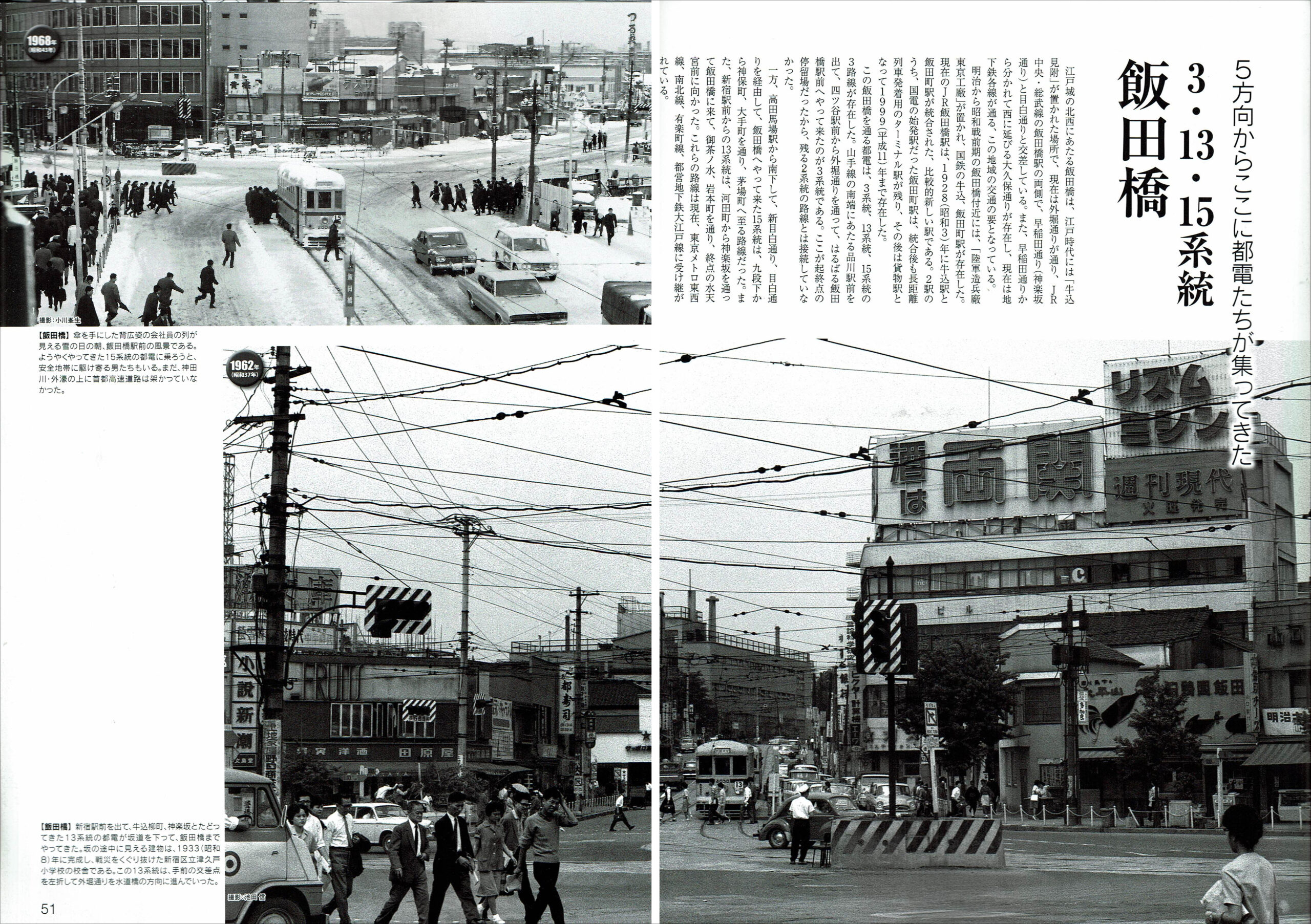

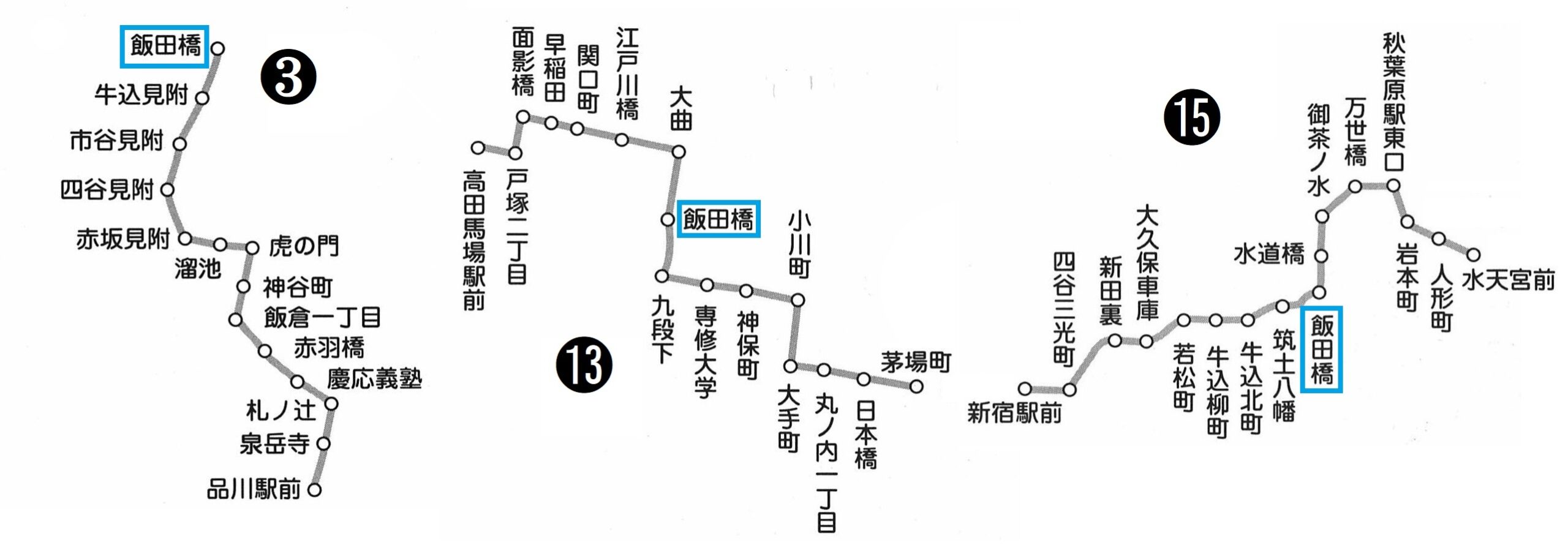

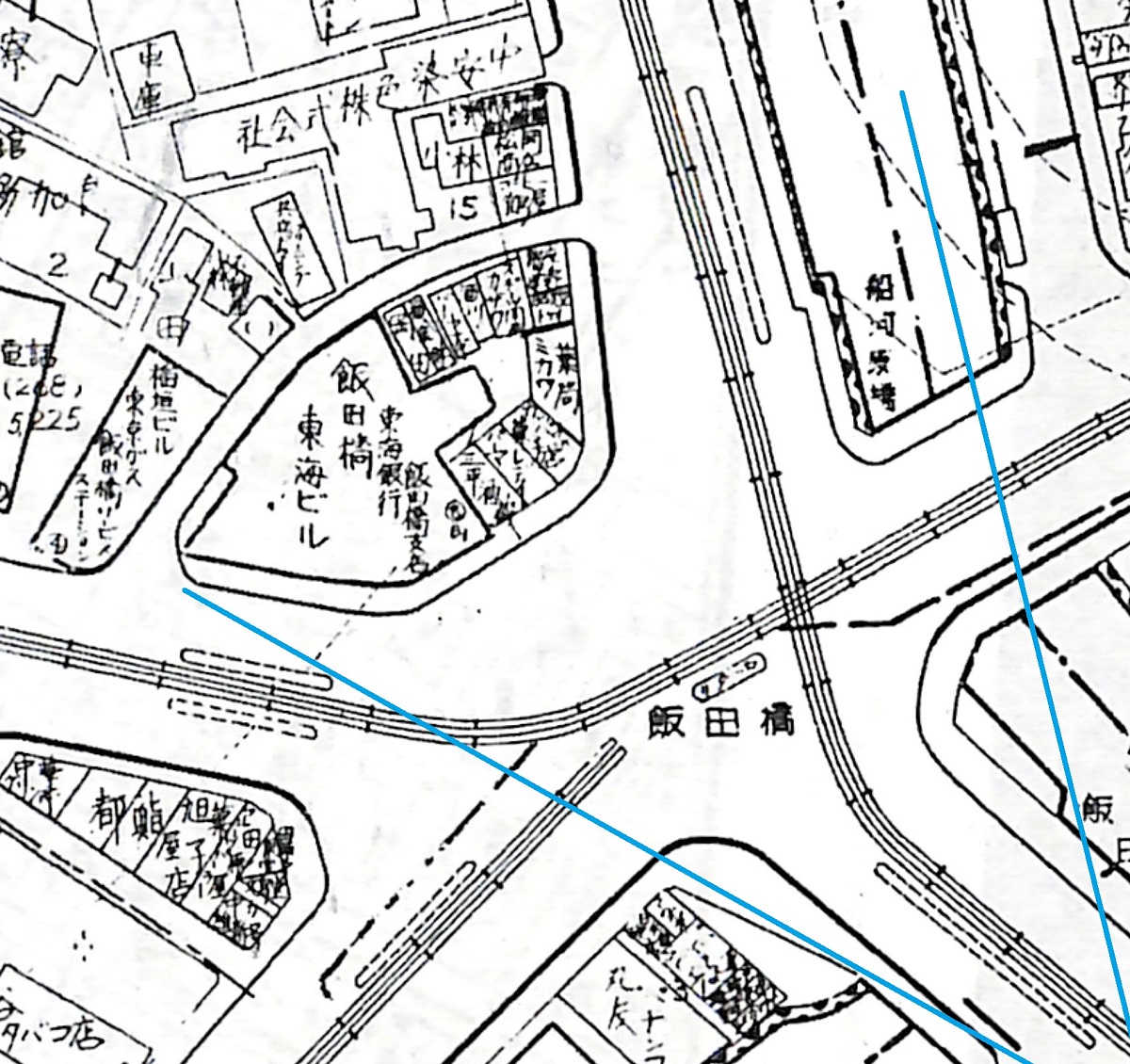

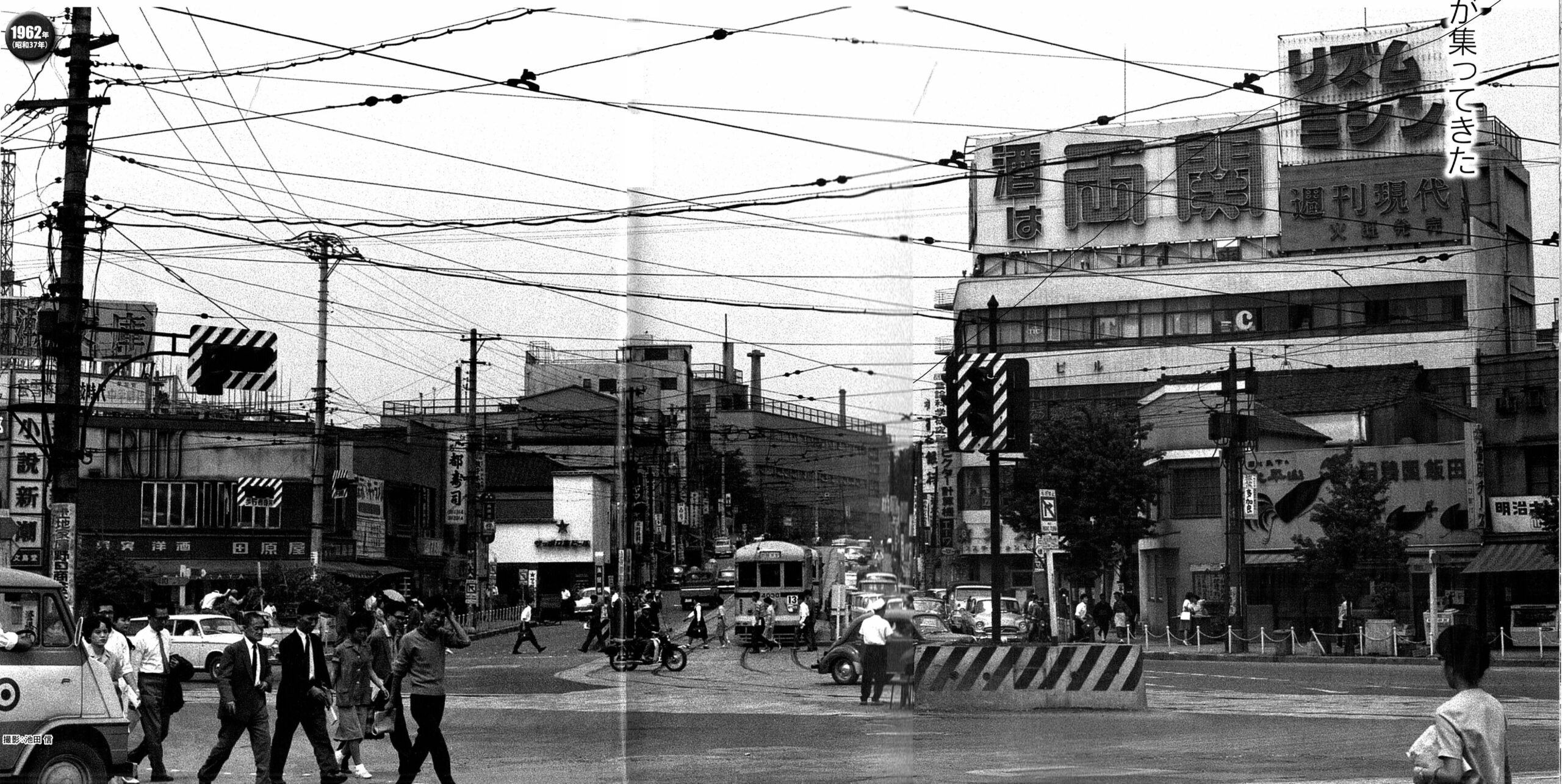

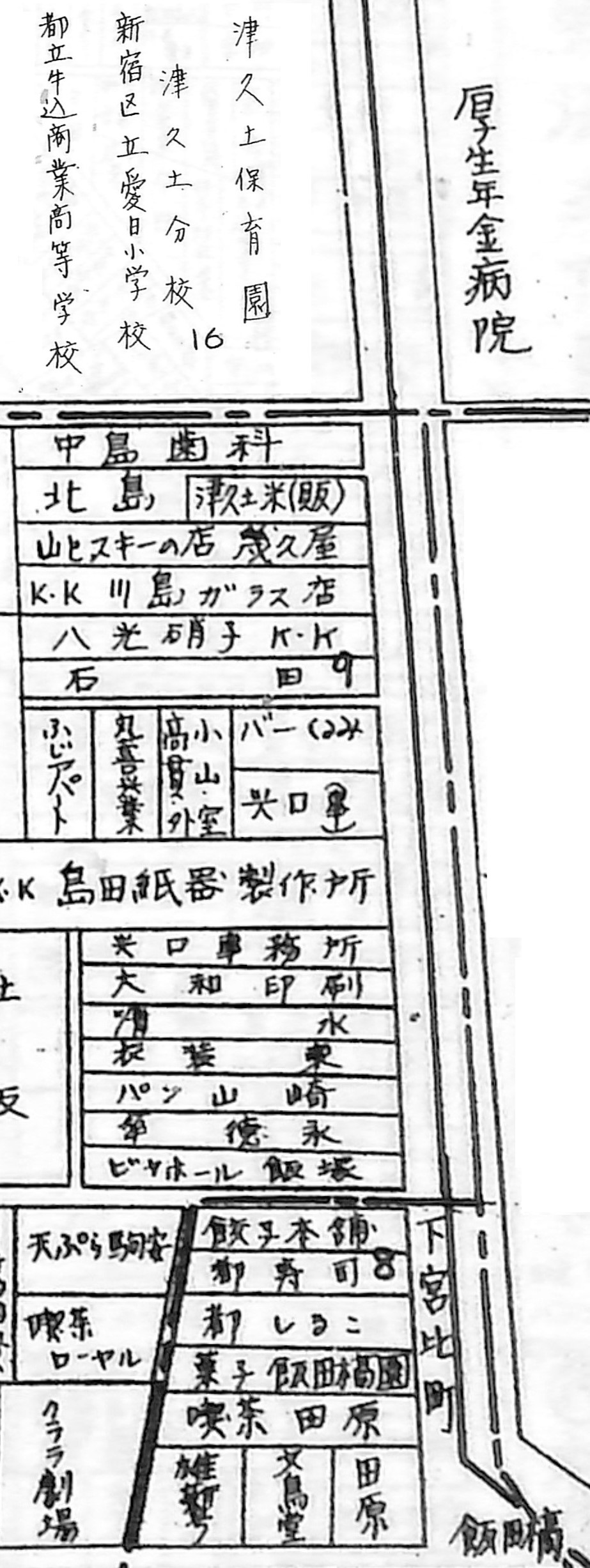

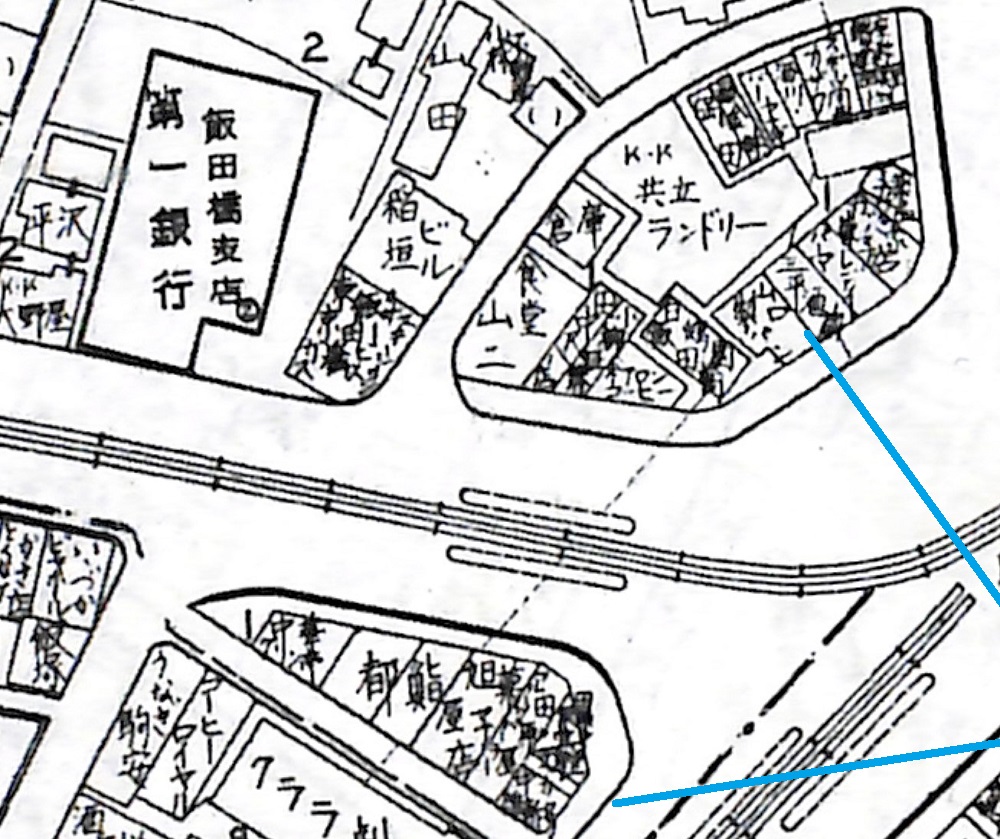

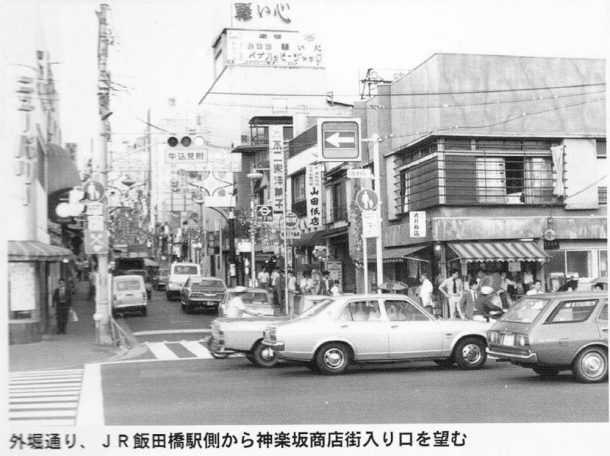

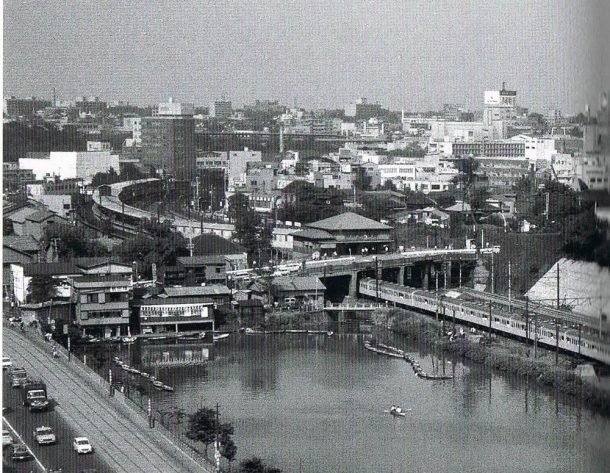

昭和37年の最盛期には41路線が東京中を網羅しており、界隈では、外堀通りに3系統(飯田橋~品川駅前)、大久保通りに13系統(新宿駅前~水天宮前)、飯田橋交差点から早稲田に向かって15系統(茅場町~高田馬場駅前)の三路線が運行していた。

昭和42年12月、3系統廃止。次いで43年9月には15系統、45年3月には13系統が廃止となり、都電は神楽坂から姿を消した。

都電は神楽坂から姿を消した 都電の廃止について正確に述べると、3系統の廃止は昭和42年12月10日、15系統は昭和43年9月29日、13系統は昭和43年3月31日岩本町までに短縮し、昭和45年3月27日に廃止した。

⚫思い出語り⚫

一番覚えているのは15番ですね。中学・高校と神保町の方へ通っていたので、毎日(都電に)乗っていました。

ちょうど倍賞千恵子が売れてきた頃、雑誌に「お父さんは15番の運転手」って書いてあったんです。それで探したら「倍賞」ってプレートを掲げてる運転手さんがいて「ホントだ!」って。それ以来、倍賞千恵子のお父さんの電車に乗ったときは「アタリだ」って思ってました。あと、停留所が道路の真ん中なんですけど、待ってる間は暇なんですね。だから「走ってくる車の名前を全部覚えよう!」なんて事もやってました。そんなに種類も多くなかった頃ですから。だけど卒業までの間に車も随分増えましたね。どんどん電車が遅くなるなって感じていたのは覚えています、(ル・レーブ 赤井慶子さん)

| 15番 都電15系統は茅場町-大手町-神保町-九段下-飯田橋-目白通り-新目白通り-高田馬場駅を結ぶ路線です。 神保町 共立女子学園でしょうか? 倍賞千恵子 倍賞氏の「私の履歴書」(日本経済新聞、2023年12月2日)では……

ル・レーブ カフェベーカリー ル・レーブです。以前は足袋やYシャツで有名な赤井店。現在は不動産仲介のアパマンショップです。 |

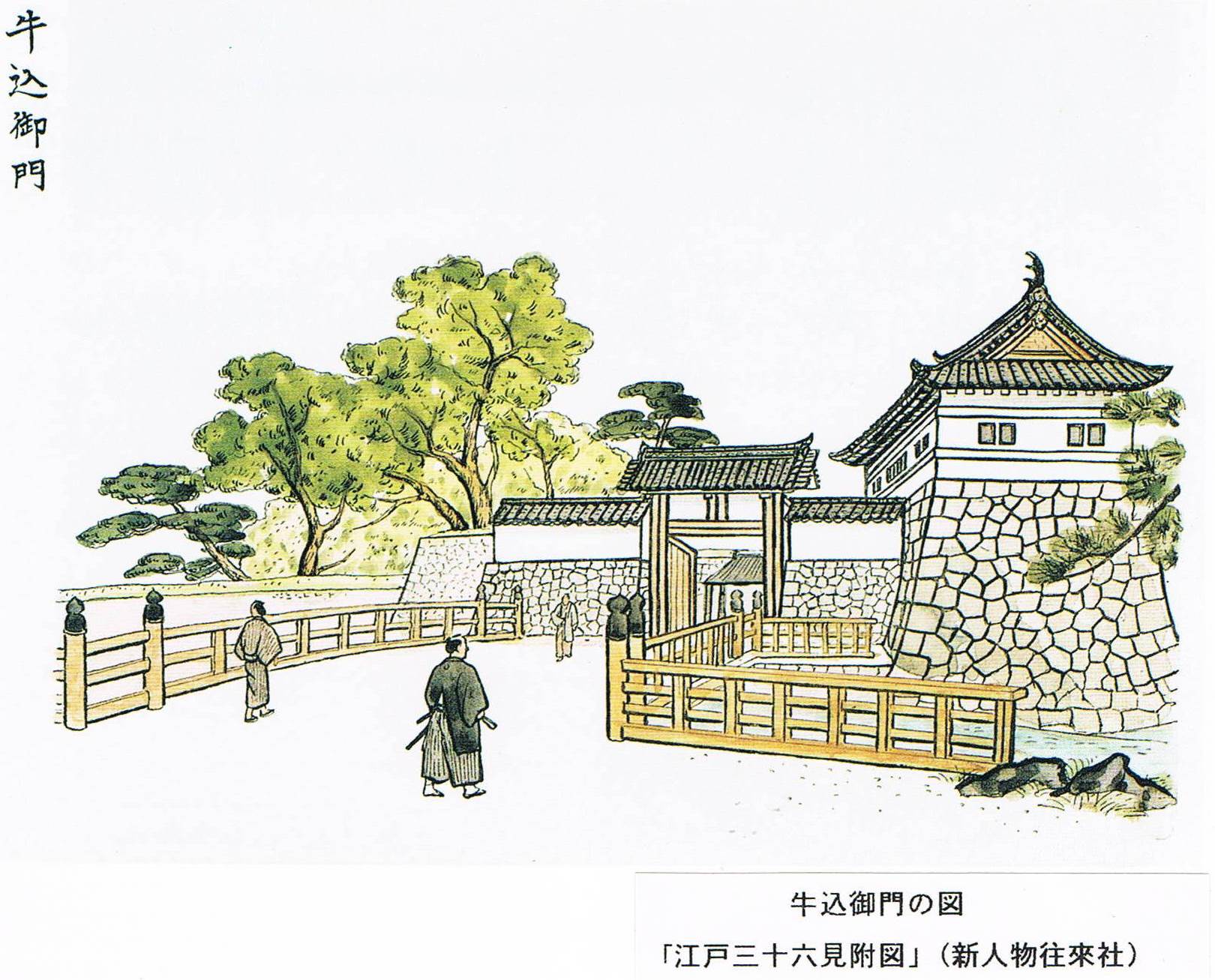

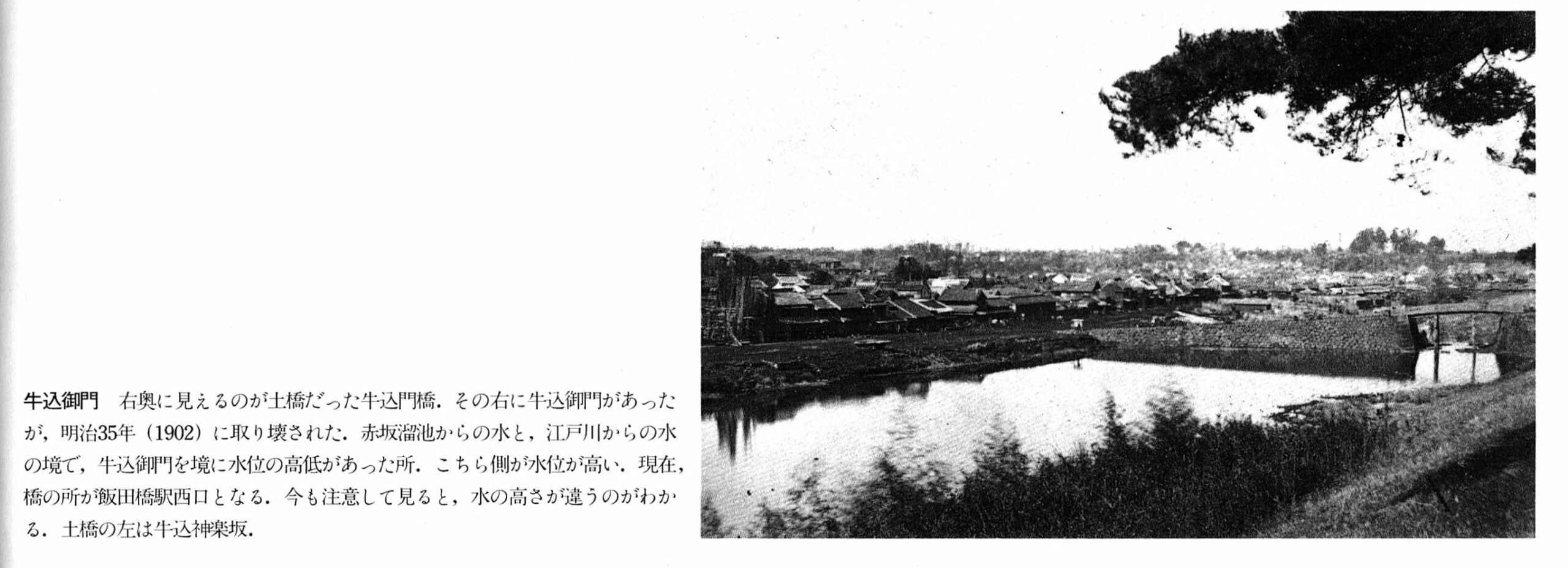

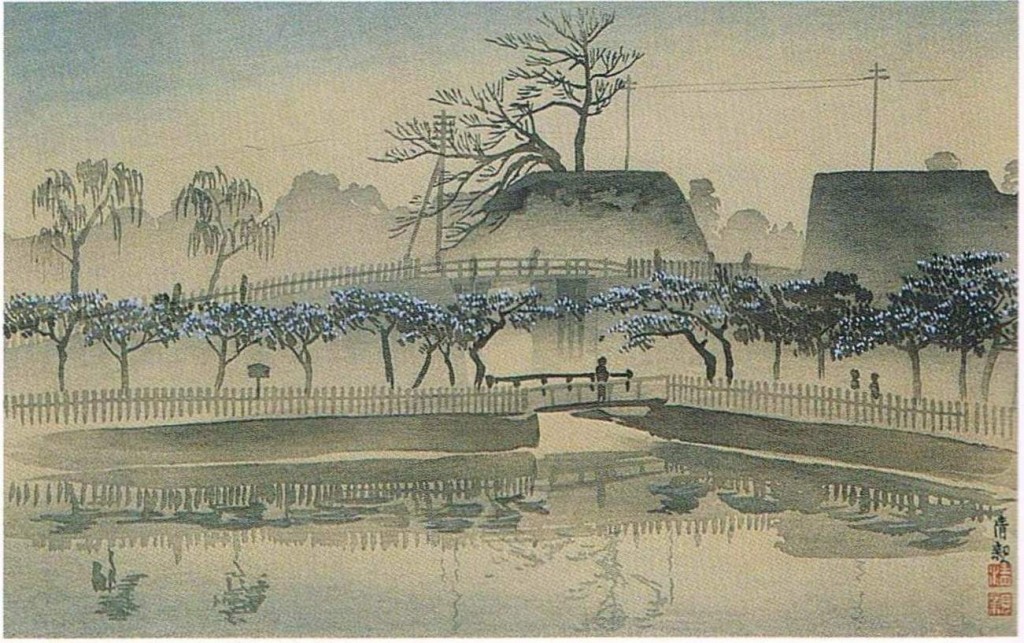

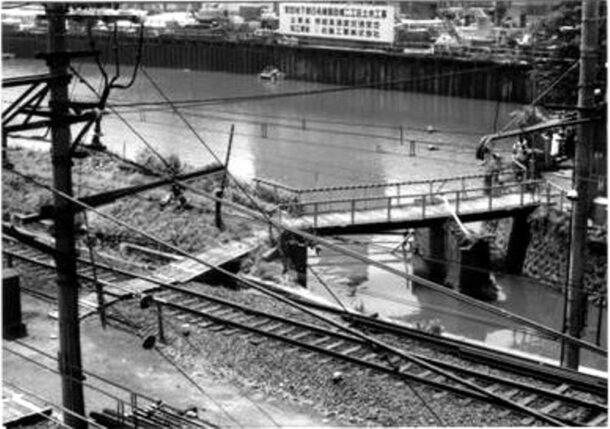

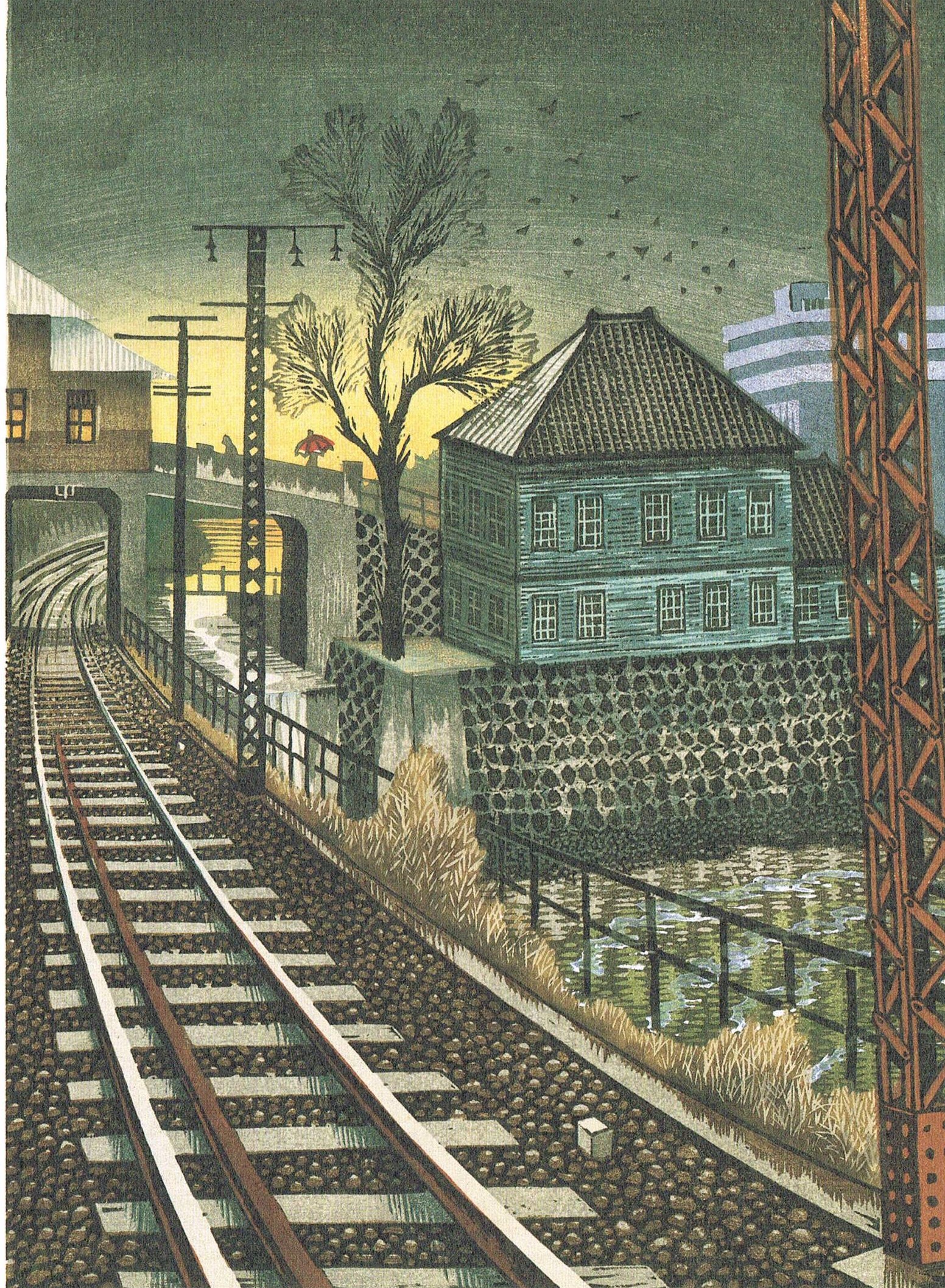

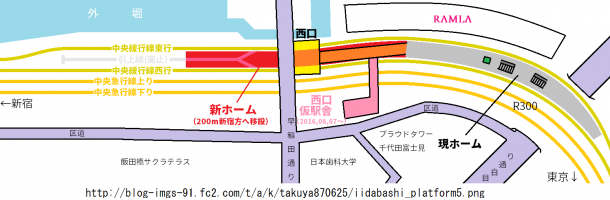

飯田壕

⚫思い出語り⚫

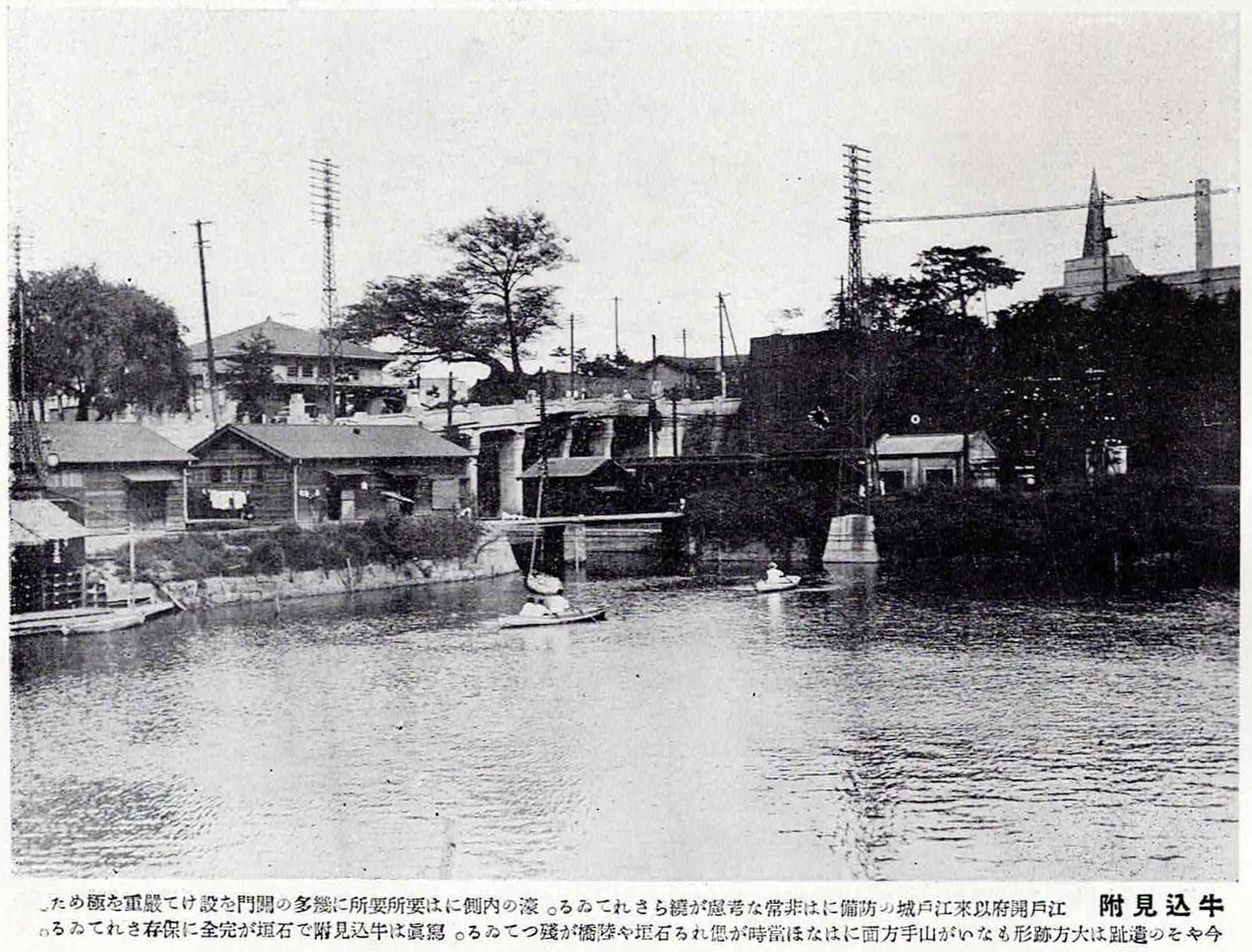

都心のホームから水面が見渡せるところといえば、市ヶ谷駅とお茶の水駅だけになったが、二十数年前までは、飯田橋駅からも外濠が見えた。我が家にはわたしが少年のころ、神楽坂のほかに墨田区にも小さな店舗があり、数年間そこから九段の私立学校に通っていた。電車通学する生徒たちにとって、ホームから飯田濠を眺めるのが帰宅途中の楽しみだった。神楽河岸沿いに建っていた東京都清掃局から積み出されるごみを満載にした船、少年たちが「汚わいぶね」と呼んでいた平たい船などが始終行き来していて、どうということもない光景にも子供たちは興味津々だった。そんな船の中に時々水上生活者が混じっていた。洗濯物をたなびかせた船上からおなじ年格好の孤独そうな少年がホームの私たちを眺めていた。(平松南)

| 九段の私立学校 おそらく暁星学園 汚わいぶね 汚穢船。葛西船、屎尿処理船と同じ。江戸時代、糞尿を運ぶ船として発達。「保健婦雑誌」23巻5号(1967年5月)では

神田川を流下する東京都のごみ運搬船(深川孝行撮影)。2023.03.06 https://trafficnews.jp/post/124654#google_vignette 水上生活者 第二次世界大戦前後では艀の船頭は家族や所帯道具を積んでいて、日常生活を営んでいた。しかし、港湾施設の近代化があり、水上生活者は次第に港湾住宅等に移り住み、いなくなった。 |

松ヶ枝

⚫思い出語り⚫

私たちは出入りの業者ですから、正面からは入りませんよ。塀の右端のほうに勝手口があってね、そこから入ると庭に出るんです。そこで作業してると女中さんが出てくるから、花を渡して出てくる。それでも夕バコ銭ってくれるんですよ。懐紙にいくらか包んでね。あの頃の料亭さんはみんなそうだったけど、松ヶ枝は額も多かったからね。盆や正月になると更にはずむでしょう。仲間内で喧嘩になるんですよ。「俺が行く」「いや俺だ」ってね。(田口生花店・寺田司郎さん)

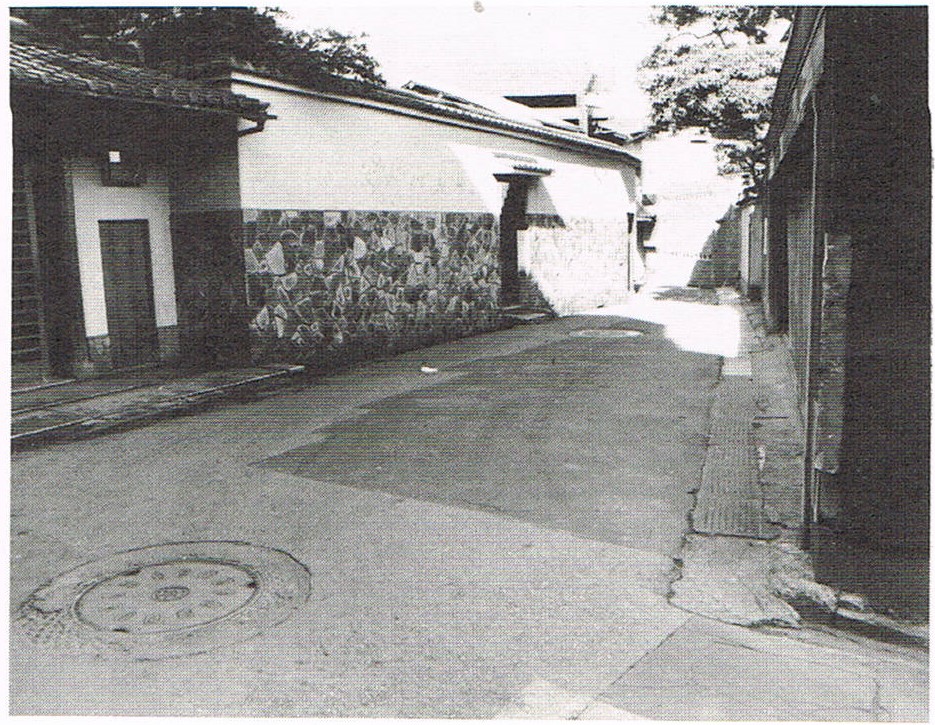

| 勝手口 2つ門があり、左の門は正門、右の門が勝手口です。

夕バコ銭 タバコを買う金。転じて、タバコ一箱分くらいのわずかな金。お駄賃。 |

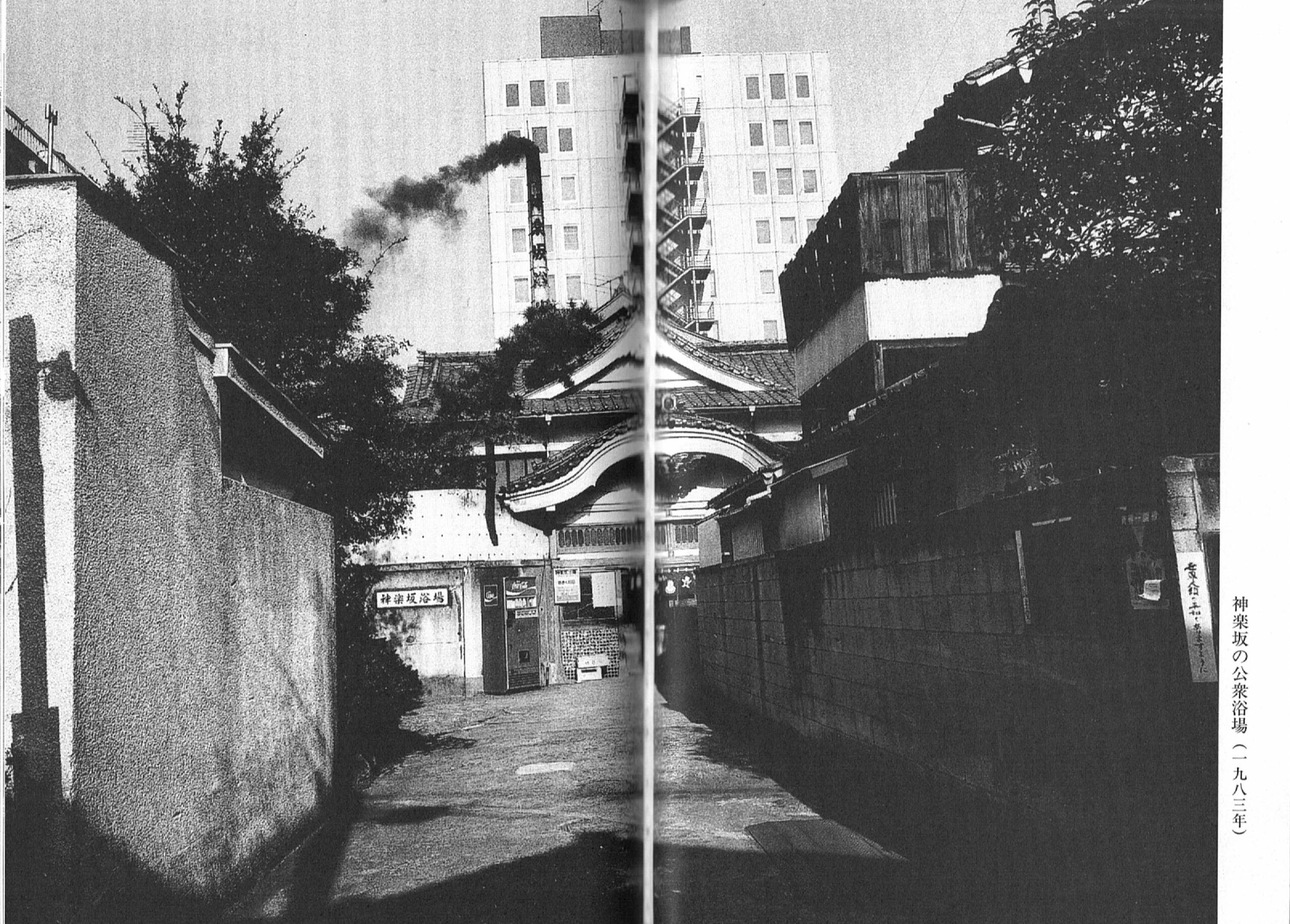

神楽坂浴場

⚫思い出語り⚫

大きなお風呂屋さんでね、深川とか浅草にも何軒か経営されてたみたいです。毎日子供を連れて行きましたよ。まだ出来て間もない頃でしたから、写真のような張り紙はなかったですね。大人用の湯船と、子供用のぬるめの湯船があって、脱衣所からはお庭が見えました。その頃はロッカーなんて少しで、みんな脱衣カゴなんです。桶と手拭いしか持ってませんもの。花柳界の方はお昼にお入りになるから、お風呂で会うことはなかったですね。そうそう、ここのお隣に三國連太郎が住んでたんです。お付の人が良く車を洗ってました。西村晃が遊びに来ているのを見かけたこともありますよ。(たつみや・高橋たまさん)

縁日

⚫思い出語り⚫

父が店の前でバナナの叩き売りをやっておりました。買いに来た人が風呂敷を投げてくれ、それを一枚一枚重ねいく時が一番楽しそうでしたね。口上も落語家はだしで、結構人だかりが出来ていましたよ。

皮のむき方まで教えたり、最前列の人にはただで食べせたりしてたみたいで、たくさん売れるとすごく嬉しそうな顔をしてました。だけど、ほんとは売れることよりも人が集まってくれることが嬉しかったみたいですね。(ジョウトーヤ・吉本時子さん)

| 店の前 神楽坂下交差点から上を見て登り、本多横丁が右側にある四つ角で、右手前の店舗の前でバナナの叩き売りを行っていました。 一枚一枚重ねいく あくまでも想像ですが、風呂敷の上にバナナを置き、風呂敷の4個ある角を一つずつ折り畳んでいき「はい、お買い上げありがとうさま」などと答える、そんな姿を考えています。 ジョウトーヤ 神楽坂3丁目にあった果物店のジョウトーヤ、現在はニュージョウトーヤビルです。 |