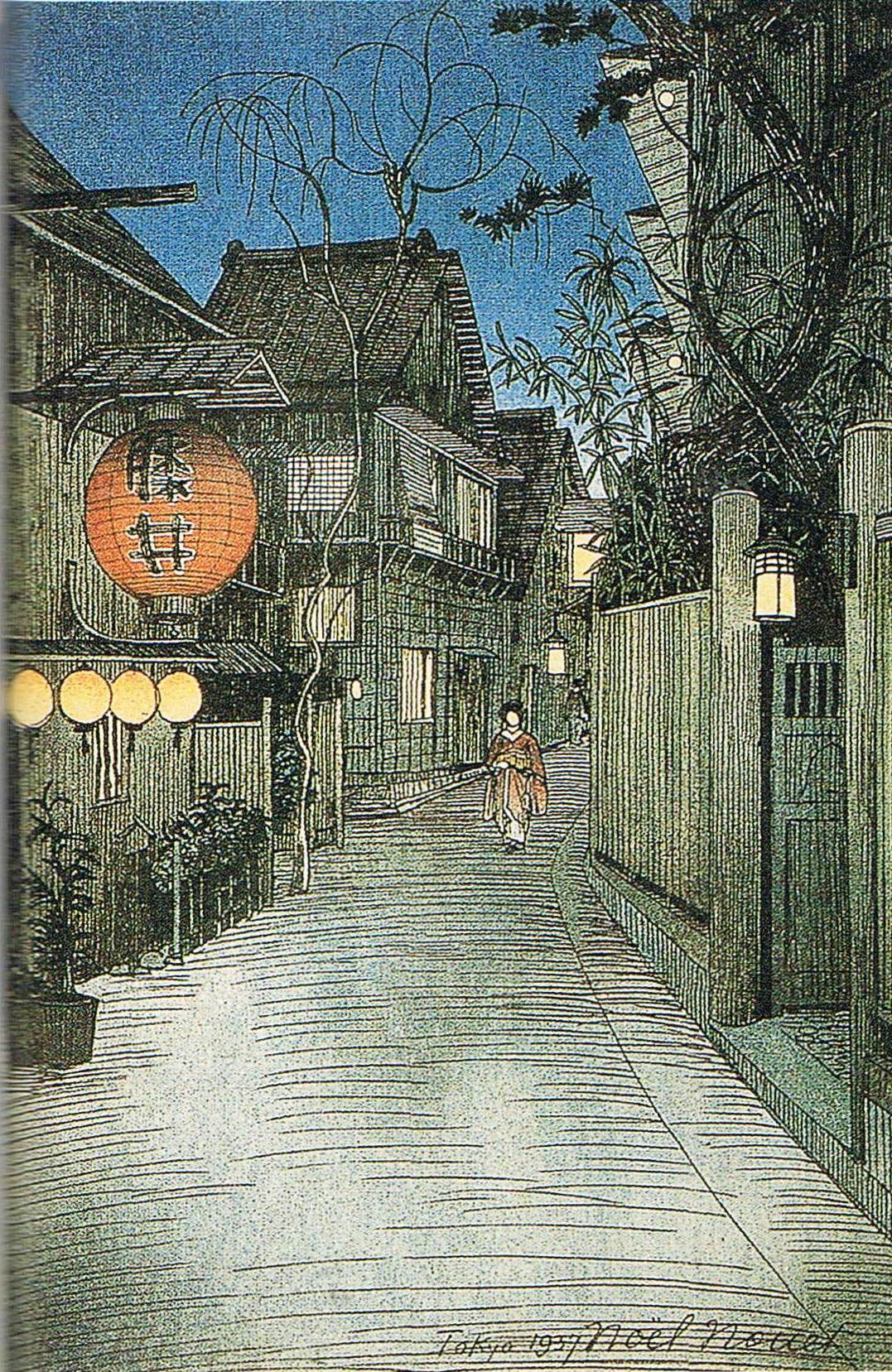

永井荷風氏が書いた『断腸亭日乗』を読むと、ノヱル・ヌーエー氏に会ったと書いています。昭和八年のことです。ヌーエー氏はフランス読みで、英語読み、あるいは筆名ではノエル・ヌエット氏になります。このとき、堀口大学氏も加わり、永井荷風氏は52歳、ヌエット氏は48歳、堀口大学氏は41歳でした。実は3人が3人とも同じ挿話を書いているのです。では、最初に永井荷風氏が書いた『断腸亭日乗』です。

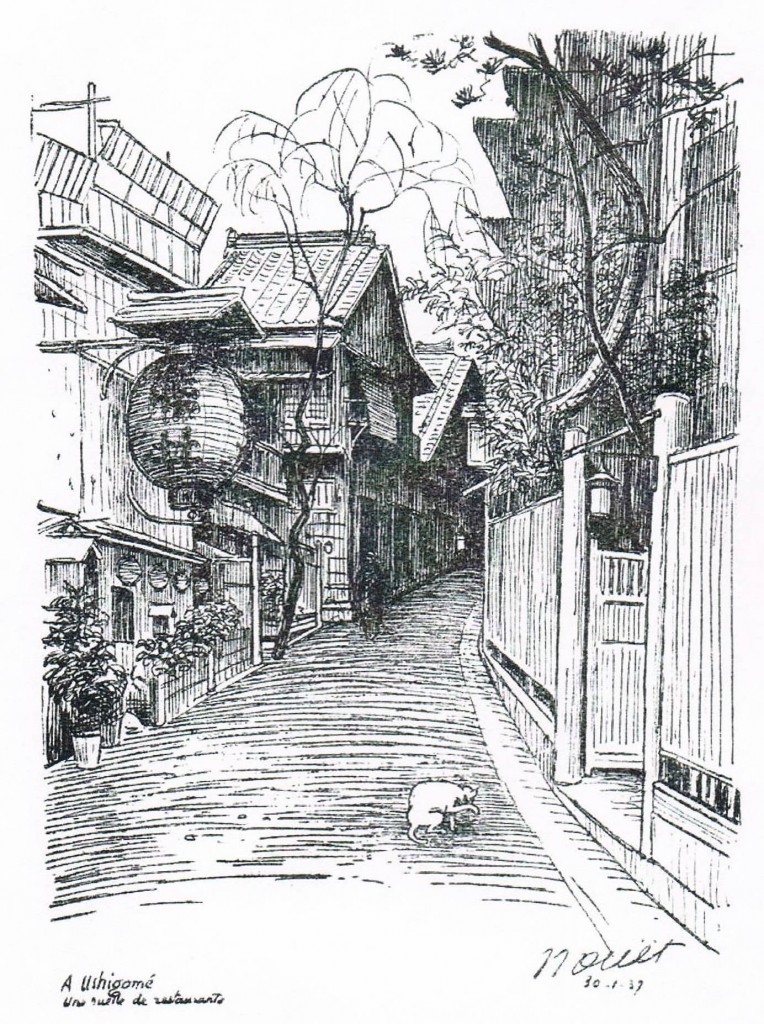

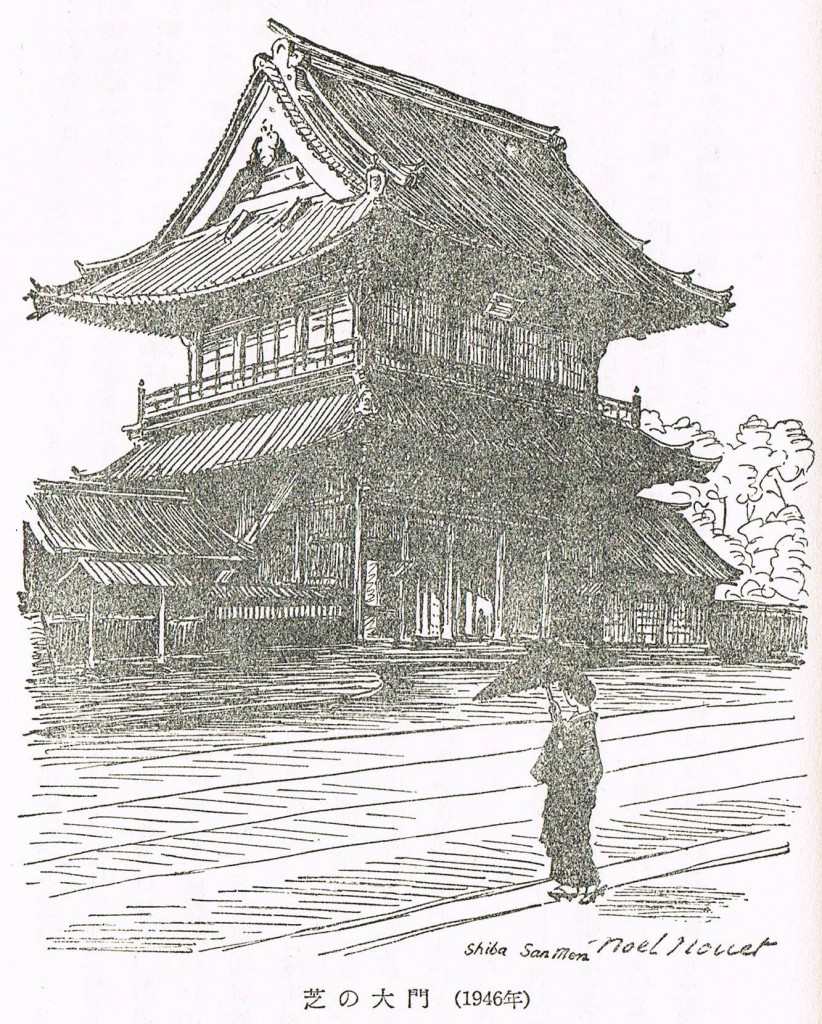

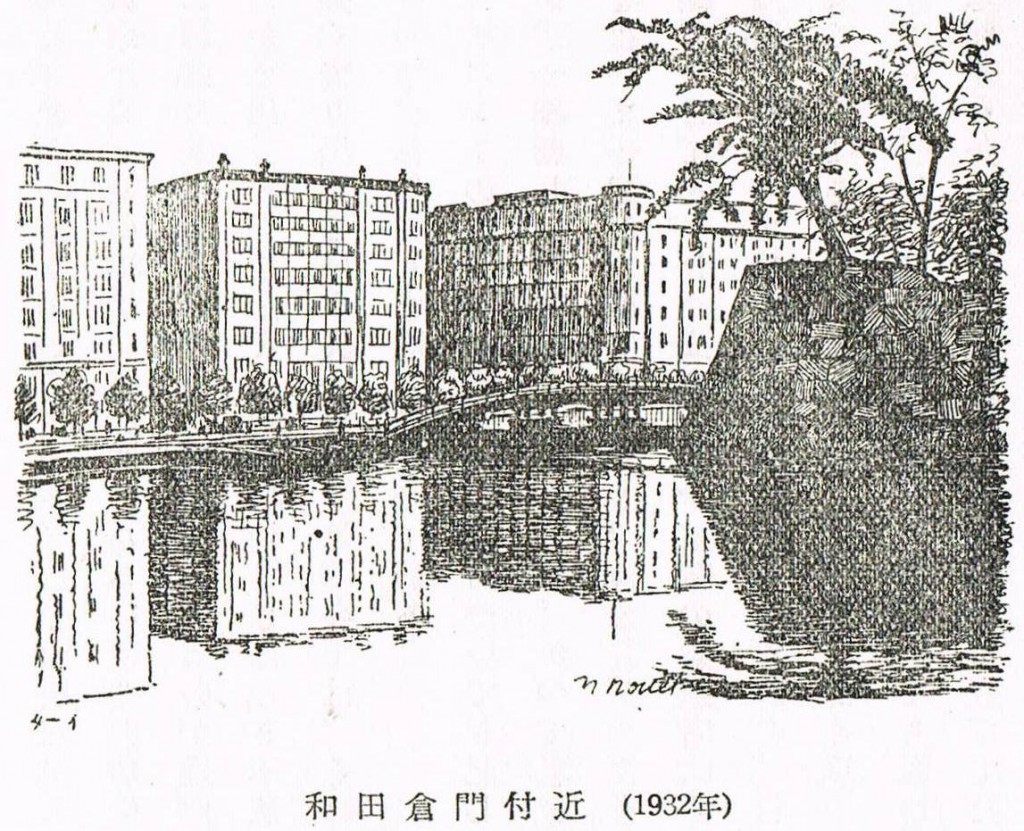

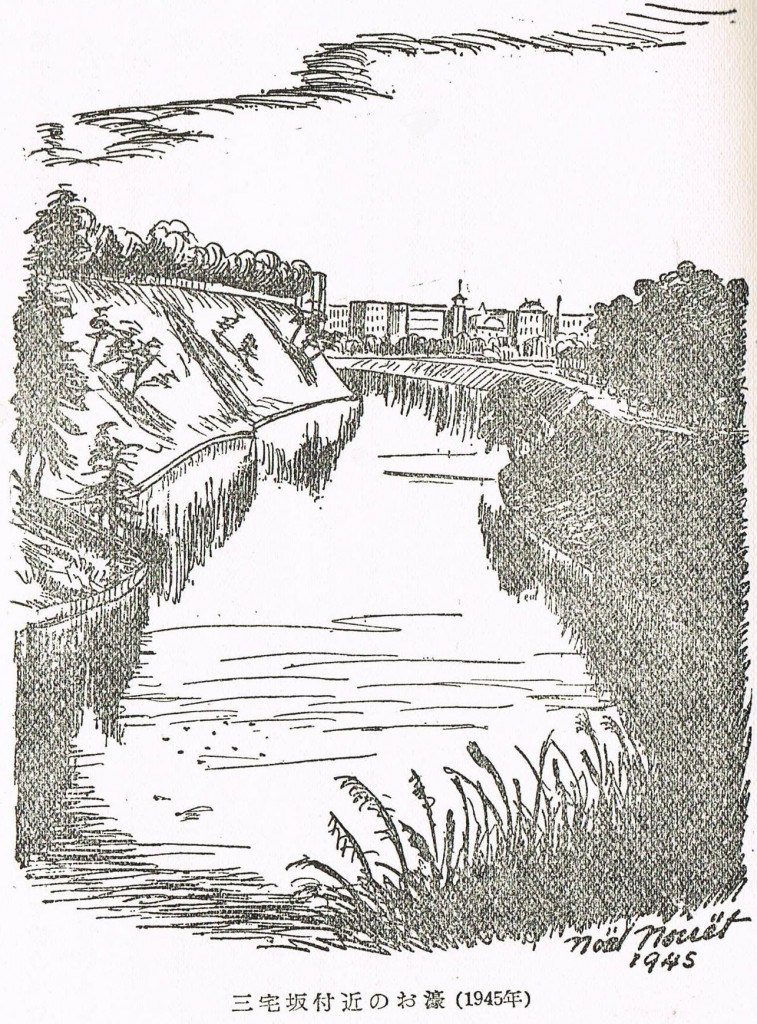

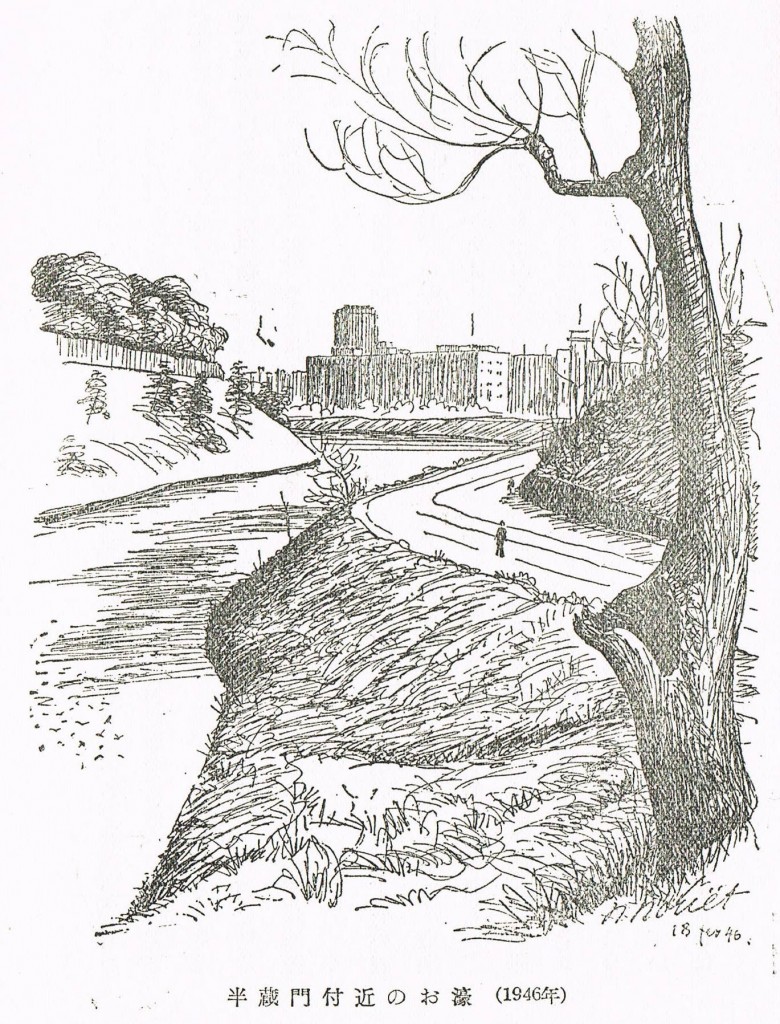

| 三月十六日。夜来の風雨午後に至りて霽る。夕陽燦然たり。銀座オリンピクに徃きて飰する時、適高橋君の来るに会ふ。街上にて堀口大学君及夫人に会ふ。又始めて仏蘭西人ノヱルヌーエー氏に会ふ。一同相携へて珈琲店耕一路に至りて憩ふ。ヌーヱ氏は仏蘭西の詩壇に名ある人の由。既に詩集二三巻を刊行すと云ふ。数年前日本に来り目下外国語学校教師なる由。氏はまた絵事を善くす。東京市街の景をペンにて描ける絵葉書二三十種を刊行すと云ふ。 |

燦然 さんぜん。きらきらと光り輝く様子

オリンピク 銀座通り東にあった米国風洋食堂。 現在はティファニー。

徃き 往く(新字体)。どんどんと前進する。いってしまう

飰する はんする【飯する/飰する】。食事する

適 適を辞書でみると「たまたま」と書いてありました。「適」を「適適」とか「適々」と書くこともあるようです。

高橋君 高橋 邦太郎(たかはし くにたろう)。生年は1898年9月5日。没年は1984年2月25日。フランス文学の翻訳家、NHK職員、共立女子大学教授、日仏文化交流史の研究家。

耕一路 コウイチロ。創業70年の歴史あるカフェ。喫茶店とワインバー。東京都丸の内3-1-1国際ビルB1

憩ふ いこう。【憩う/息う】。ゆったりとくつろぐ。休息する。

絵事 かいじ。絵をかくこと。

では、ヌエット氏は同じことを書くとどうなるのでしょう? 以下は『三田文学』1959年49巻5号「永井さんのこと」です。この4月30日、永井荷風氏がなくなり、この『三田文学』の5号は追悼文をあつめたものにかわってしまいました。

| 私は、パリにいたころ、セルジュ・エリセイエフ氏の仏訳した「牡丹の客」によってはじめて永井荷風さんの名を知りました。永井さんの作品で仏訳されたものは、これがただひとつではないでしょうか。もっとも、その道の人の話によれば、永井さんの作品を完全に外国語に移すことは至難のわざであるということであります。 日本に来てから、私はいろいろ同氏のことを耳にしました。しかし、永井さんについてのはっきりした印象を持ったのは、昭和十一年、同氏と銀座でお会いしてからのことと言えるでしょう。そのとき私は、堀口大学、高橋邦太郎の両氏と一しょでした。そして、両氏から永井さんに紹介され、みんなは連れ立って近くのカフェーへ行ったのでした。 私はそのころ、東京のスケッチを思い立って、それを画葉書に作らせていました。永井さんは、すでにそれを買っておいでだったということで、それについてのお褒めの言葉をいただきました。その折のお話から、私は、永井さんがフランス文学を高く評価しておいでになること、また江戸時代をしのばせるあらゆるものに深い愛着をもっておいでになることを知ったのでした。 その後、お目にかかったことがあるかどうか記憶しませんが、私の目には、そのときの永井さんのことが、今もありありと思い浮かびます。上ぜいのある、痩せぎすな、頭にはベレーをのせ、下唇の突きだし加減なところ、そこには肉感と同時に、世の中を冷眼に見下すといった感じが受けとれました。 |

昭和十一年 間違いで、正しくは昭和八年です。

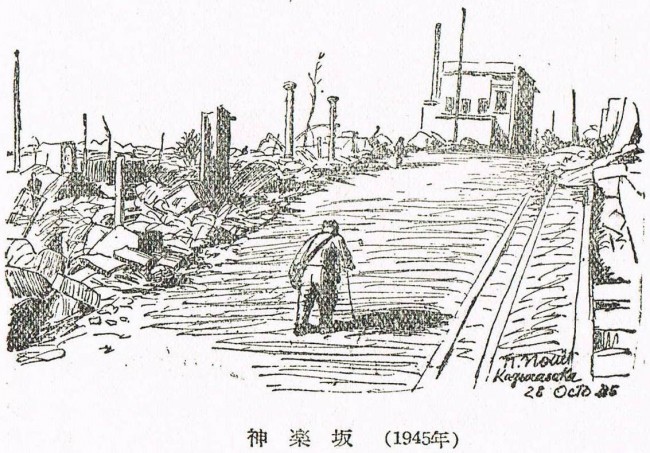

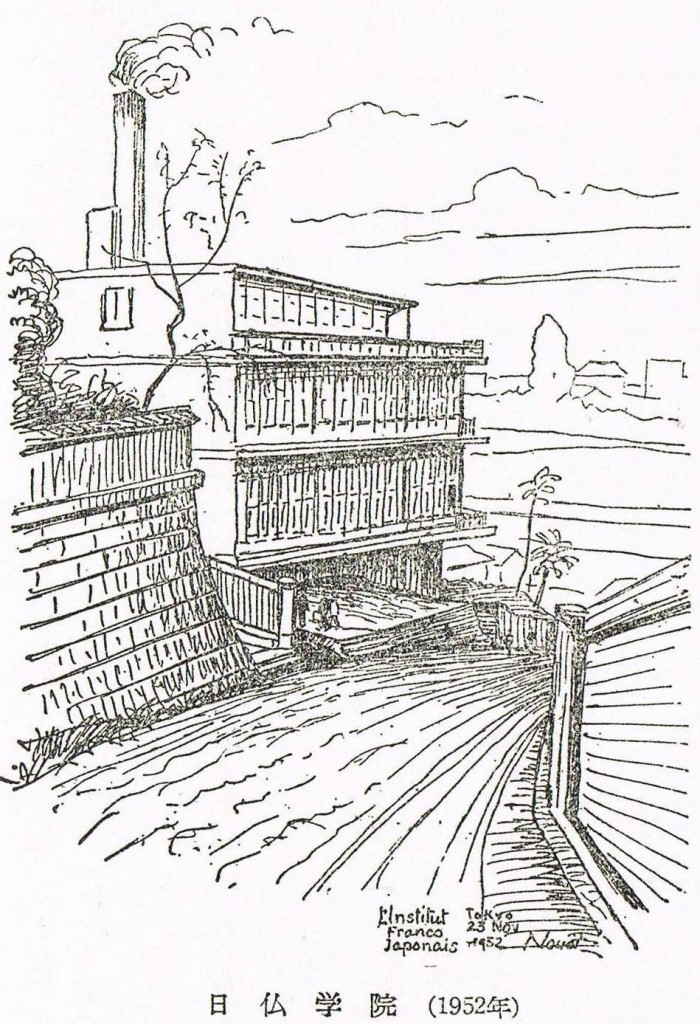

東京のスケッチ 1928年、スケッチは白水社の月刊誌『フランス』に掲載され、次いで、絵葉書に。おそらく「東京のスケッチ」はこの部分でしょう。ちなみに、1931(昭和6)年、『ジャパンタイムス』にスケッチの連載を開始、1934(昭和9)年、ジャパンタイムス社は五〇枚を集め、『Tokyo vu par un etranger (東京-一外国人の見た印象)』として出版しています。

しのぶ 偲ぶ。過ぎ去った物事や遠く離れている人や所などを懐かしい気持ちで思い出す。

では最後に堀口大学氏はどう書いているのでしょう。随想をまとめた『季節と詩心』のなかで『自画像』の「日記」でこう書いています。

| 1933年3月16日。(省略) 再び銀座の通へ出る。「ゑり治」の角にて、荷風先生の御散歩姿を拝す。高橋邦太郎君を伴わる。先生は何時お目にかかっても若々し。「変な珈琲店があるからつきあい給へ」とのたまふままに、細君を引き合せなどして從う。途中佛国の詩人ノエル・ヌエット氏も加わり、「耕一路」という先生近頃御贔屓の店へ行く。珈琲うまし。ジイドはよろし、ヴァレリイは如何なぞ仰せらる。家大人はすこやかなりや、今年は幾歳にやなど、いとねんごろなり。エリセイフ氏の近い來朝のことより、「牡丹の客」の佛譯のこと、さては小生がかつてルウマニアよりお送りせしとかいふ先生を評論した巴里新聞の記事の切抜き、とんで二十年も前にポオランドの野を走る汽車の中より小生が差上げし繪はがきの事なぞ、先生の強記驚くべし。 |

ジイド アンドレ・ポール・ギヨーム・ジッド(André Paul Guillaume Gide, 1869年11月22日 – 1951年2月19日)は、フランスの小説家。

ヴァレリイ アンブロワズ=ポール=トゥサン=ジュール・ヴァレリー(仏: Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry, 1871年10月30日 – 1945年7月20日)は、フランスの作家、詩人、小説家、評論家

ねんごろ 親身であるさま。親しいさま。

強記 記憶力の強いこと

ヌエット氏と永井荷風氏が会ったのいうことはもう出てきません。会ったのは1回だけなんでしょうね。以下は『断腸亭日乗』でヌエット氏のことを書かれた文章です。

| 五月十二日。晴。高橋邦太郎氏よりNouet氏の詩集Le Parfum des Troènesを借りてよむ。 |

Parfum パルファン。香料。香水

Troènes トロエーヌ。イボタノキ属。生垣として使いました。

| 昭和23年1月26日 陰。山内義雄氏ヌヱツト氏著宮城環景1巻を贈らる 昭和25年十月初八 日曜日。晴。陰。山内義雄氏よりヌヱツト氏著巴里寄贈 昭和26年4月27日 晴。山内義雄氏ヌヱツト氏新著眠れる蝶(Nouët: Papillons endormis)を贈らる。 |

山内義雄 やまのうち よしお。生年は1894年3月22日、没年は1973年12月17日。フランス文学者。30歳、アテネ・フランセ教授となり、34歳、早稲田大学の教職に