文学と神楽坂

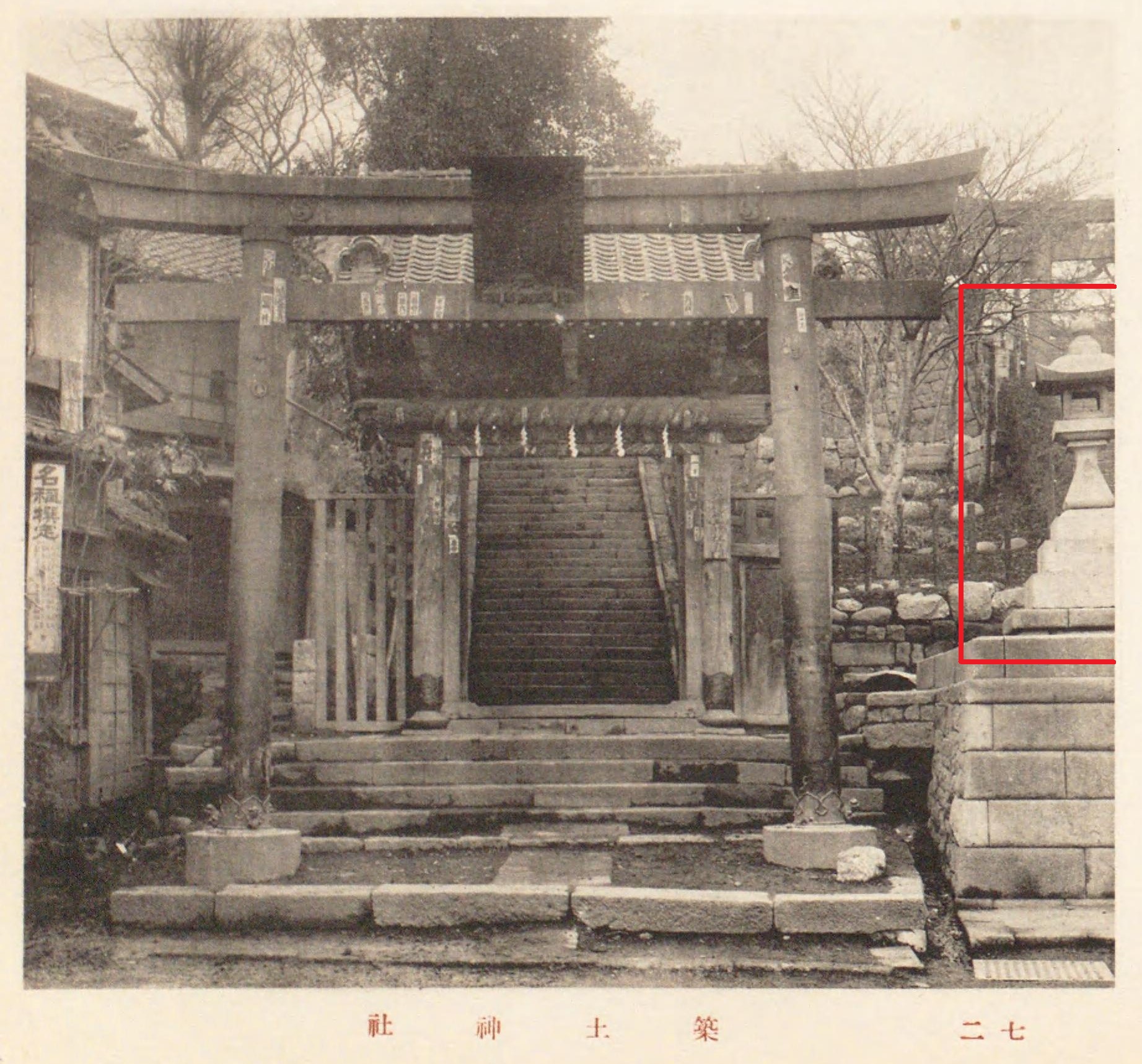

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」でID 389は「昭和44年(1969年)12月」に「赤城神社本殿」を撮り、ID 390は「同年12月」「赤城神社」を、ID 8262は「昭和44年頃か」と疑っていて「赤城神社(改代町の狛犬)」を、ID 8292とID 8293は「昭和44年頃か」「赤城神社」を撮ったと備考で書かれています。

(1)赤城神社拝殿

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 389 赤城神社本殿

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8262 赤城神社(改代町の狛犬)

ID 389とID 8262は、いずれも赤城神社の拝殿を正面から撮っています。本殿は、この奥に位置します。屋根は一見、入いり 母屋もや 造づくり 風で破風が正面を向いています。これは権現ごんげん 造づくり と呼ばれる形式で、戦災で失われた社殿にならったもの でしょう。垂木飾りがあり、鈴緒すずお が左三み つ巴どもえ (図 )。表柱(向拝こうはい 柱ばしら )は4本見え、回廊の欄干には擬ぎ 宝ぼう 珠しゅ の飾りがあります。改代かいたい 町赤城幼稚園 のようです。赤城幼稚園は1950年頃に開園し、2009年に閉園しました。(3)赤城神社の遠景 に案内看板が出ています。

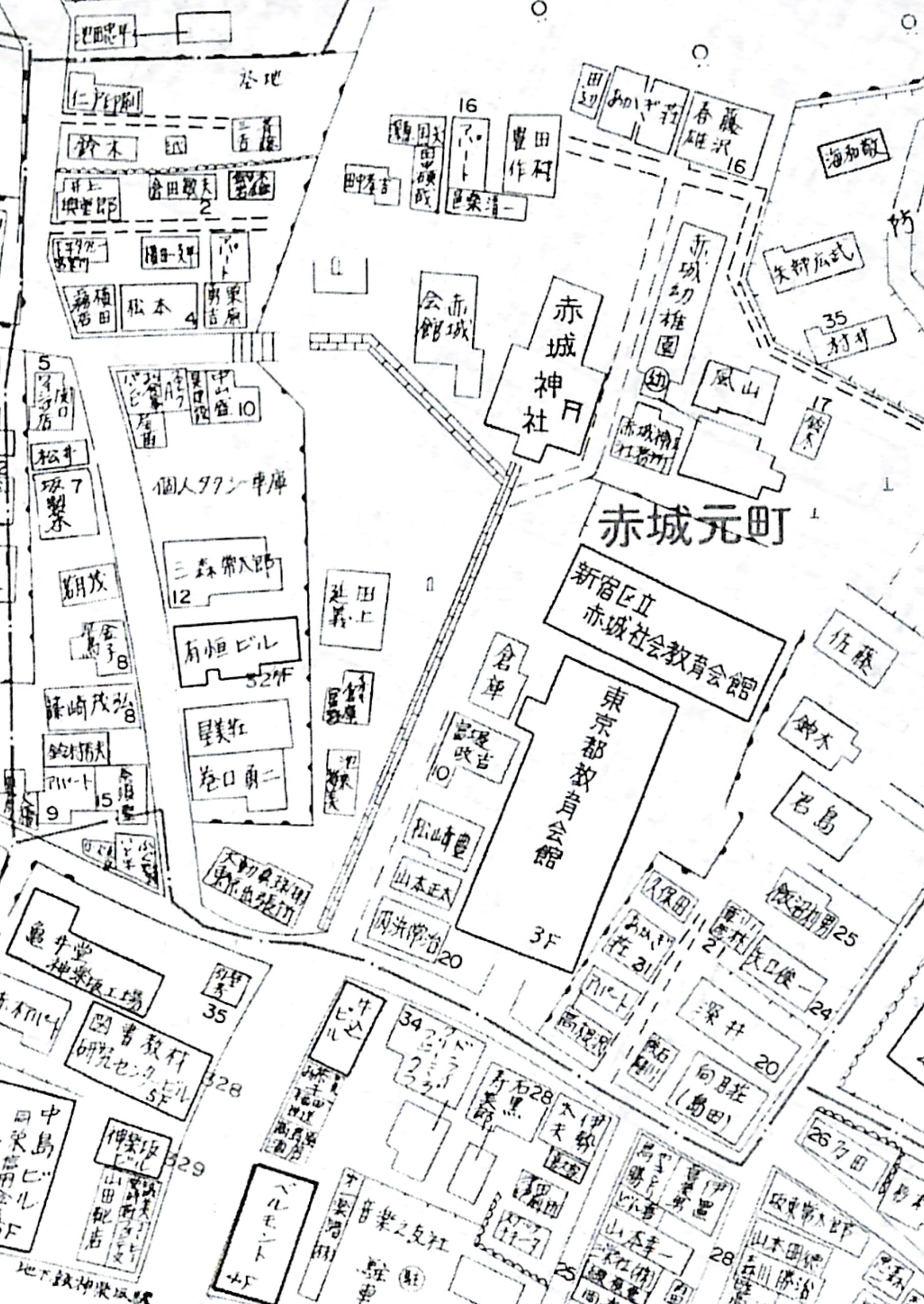

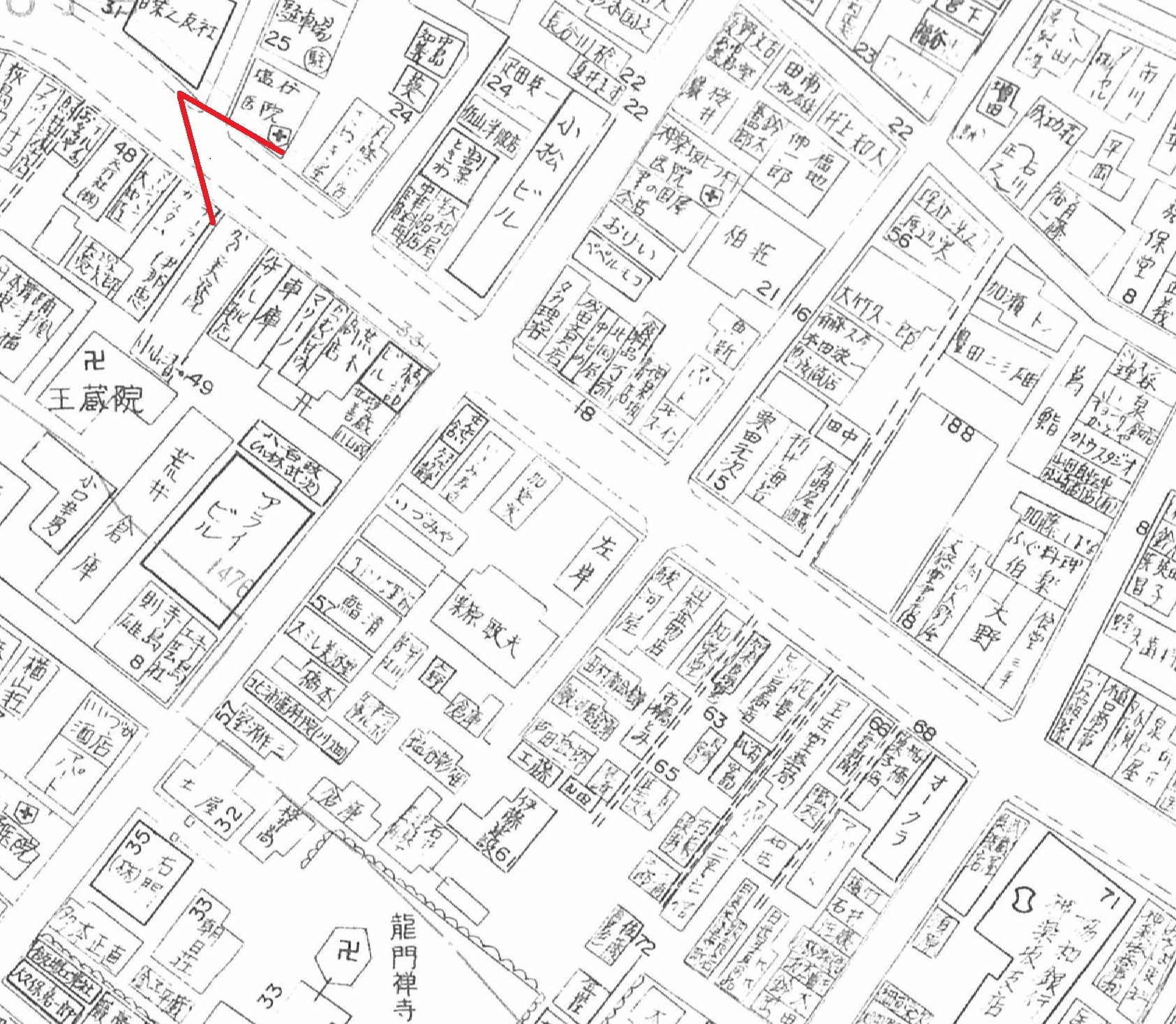

住宅地図 1978年 赤城神社付近

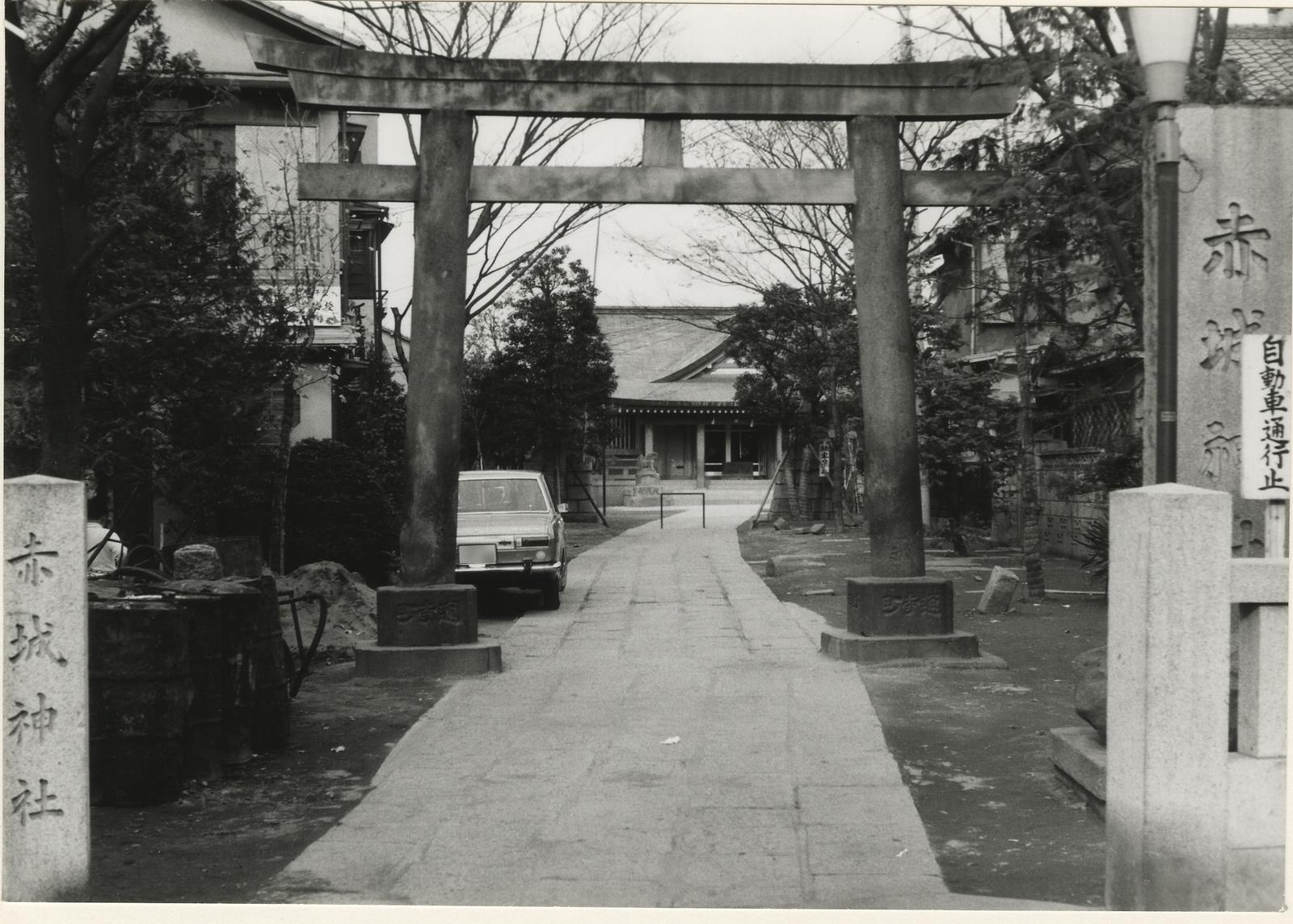

(2)神門と鳥居

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 390 赤城神社

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8293 赤城神社

門(神社なので神門と呼ぶそうです)の直前から内部への写真を撮っています。左側の玉垣に「赤城神社」、右側は無地の玉垣で、高札様の看板(屋根付きの看板)「赤城(会館)」と看板「之より境内につき 神社関係以外の 自動車通行止」と門灯があり、次に大きな社号しゃごう 標ひょう (神社名を建てたもの)の「赤城神(社)」です。参道を進むと、左手にドラム缶数個と二輪手押し車1台、砂1山があります。ID 388 で遠くに見えていて、おそらく戦前からあるものです。鳥居の礎そ 石せき の「通寺町」は現在の「神楽坂6丁目 」です。左側には民家があり、舞踊などを教える「教授」、読めない看板と自動車1台があります。右側にも民家があります。

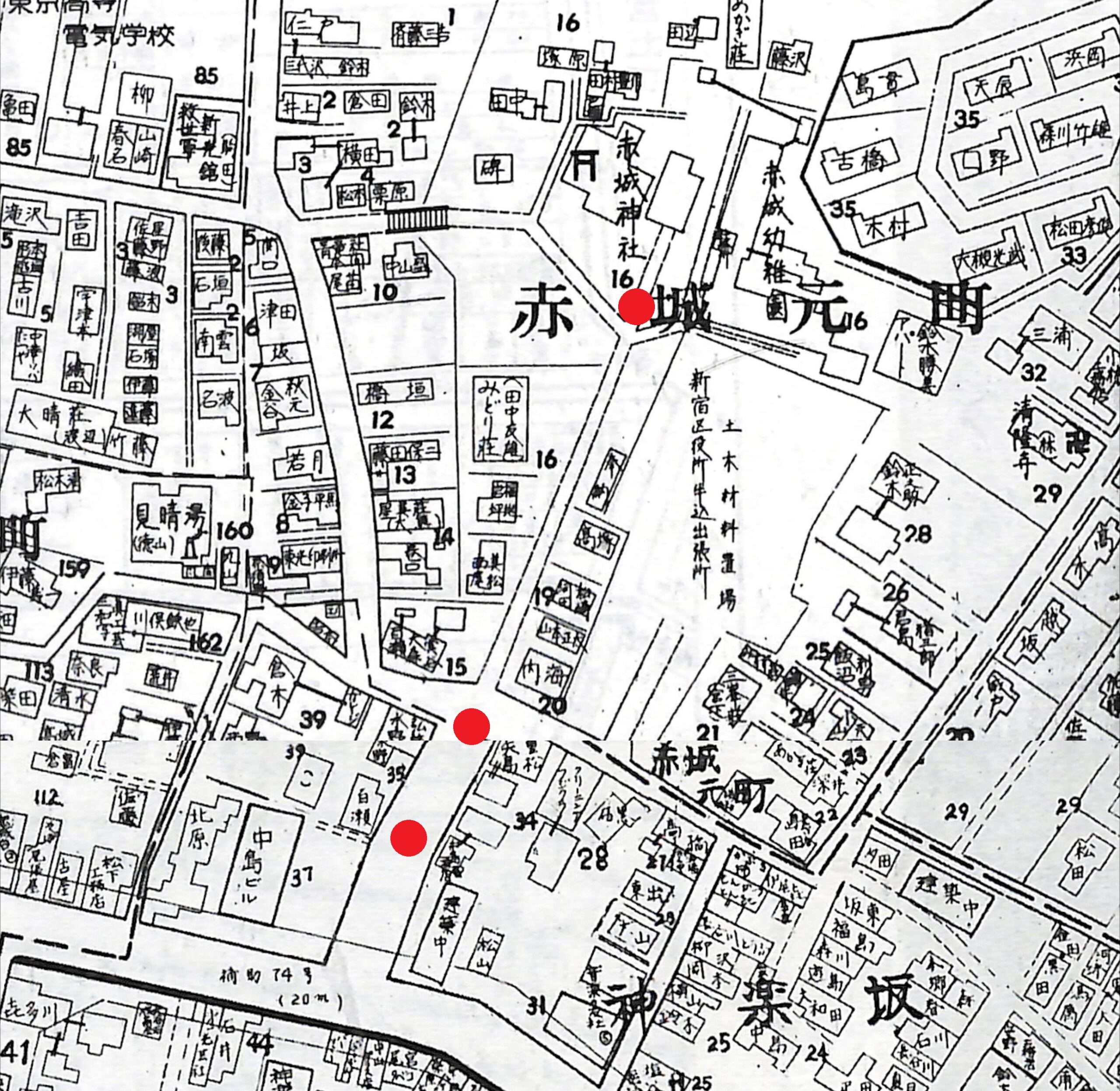

(3)赤城神社の遠景

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8292 赤城神社

さらに赤城神社から遠くなります。左から。

電柱看板に「三共グラビヤ印刷 株式会社/グラビヤ印刷/神社鳥居前/赤城元町」

自家用車、婦人2人

男性2人

外灯

玉垣

ポスター「赤城 ラジオ体操」

高札様の 看板「公認 赤城幼稚園」「11月1日 昭和45年度 園児募集/公認 赤城幼稚園」。神門に「赤城神社」母と娘1人(スカートをはいている)

鳥居と自動車1台、アーチ型(⨅)の車止め、男性1人。

赤城(神社)、外灯、自動車通行止、高札様の 看板の「結婚式場/赤城会館」

バイク2台

看板「御婚礼 御衣裳 東衣◯◯」

看板「キッチン トップ」テントで「キッチン トップ」

看板「駒」

赤城