文学と神楽坂

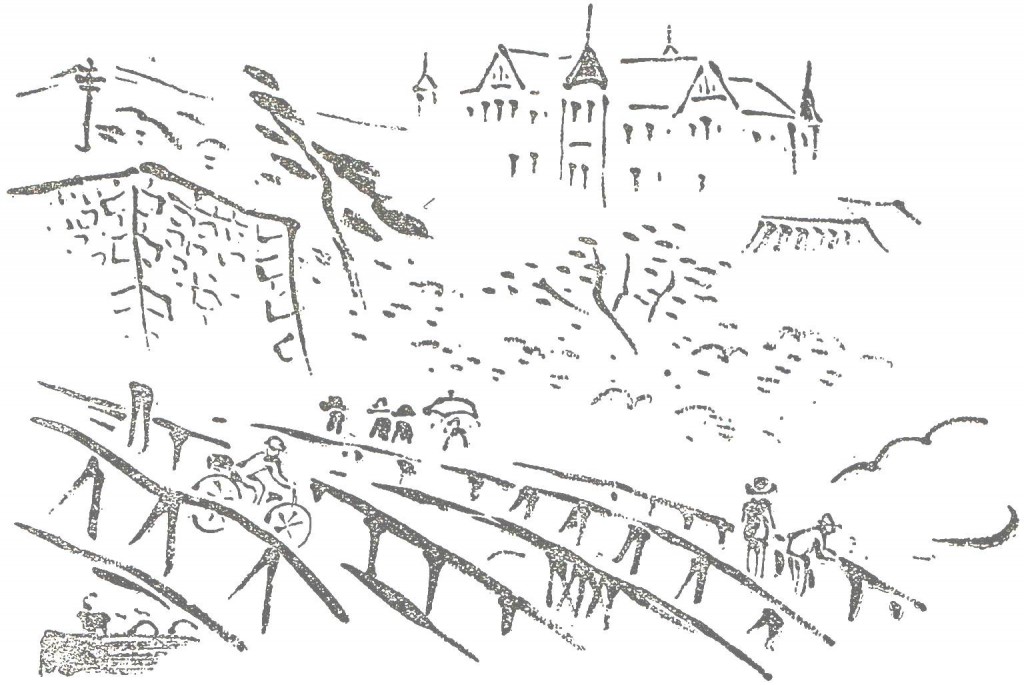

牛込見附

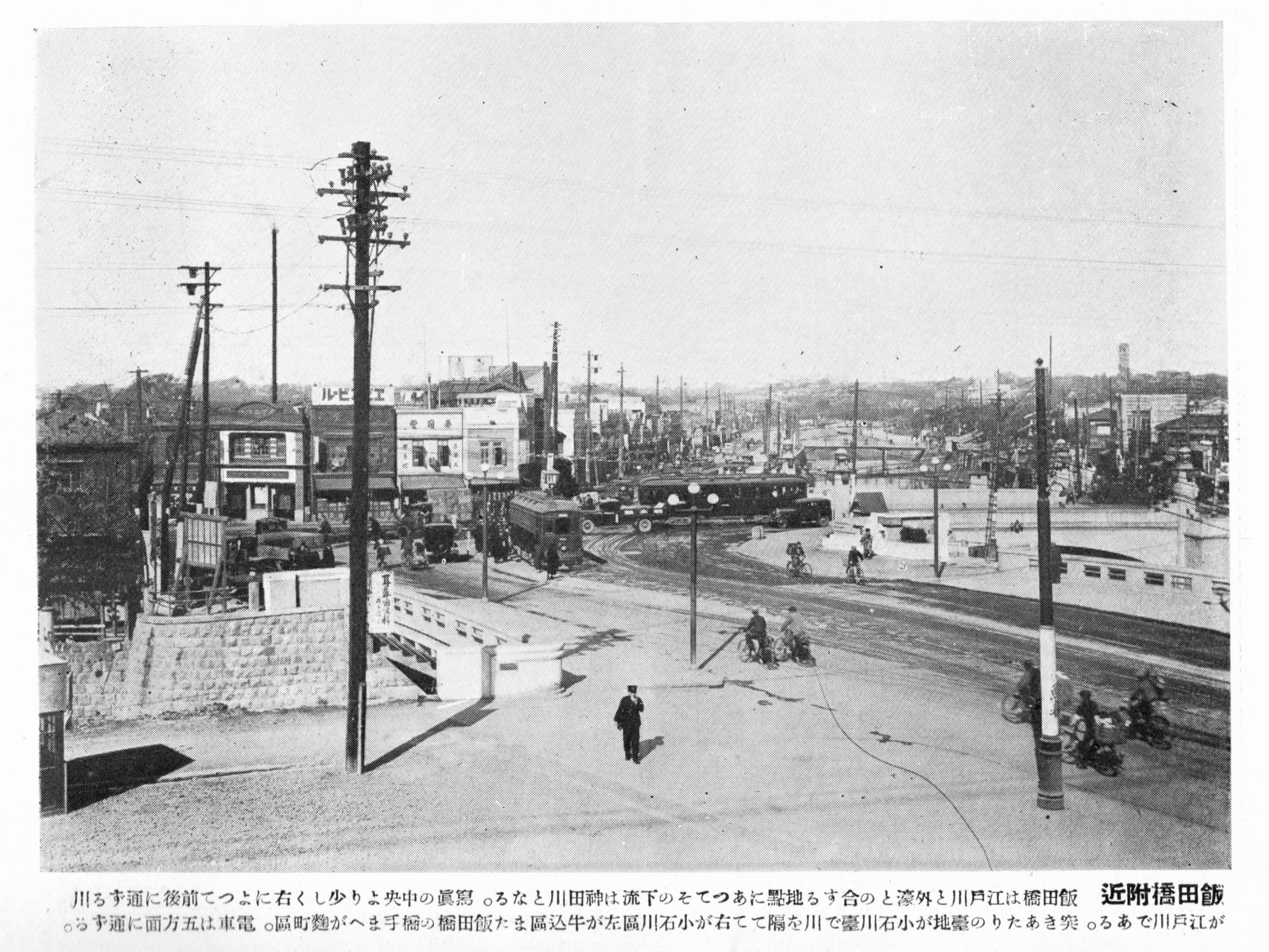

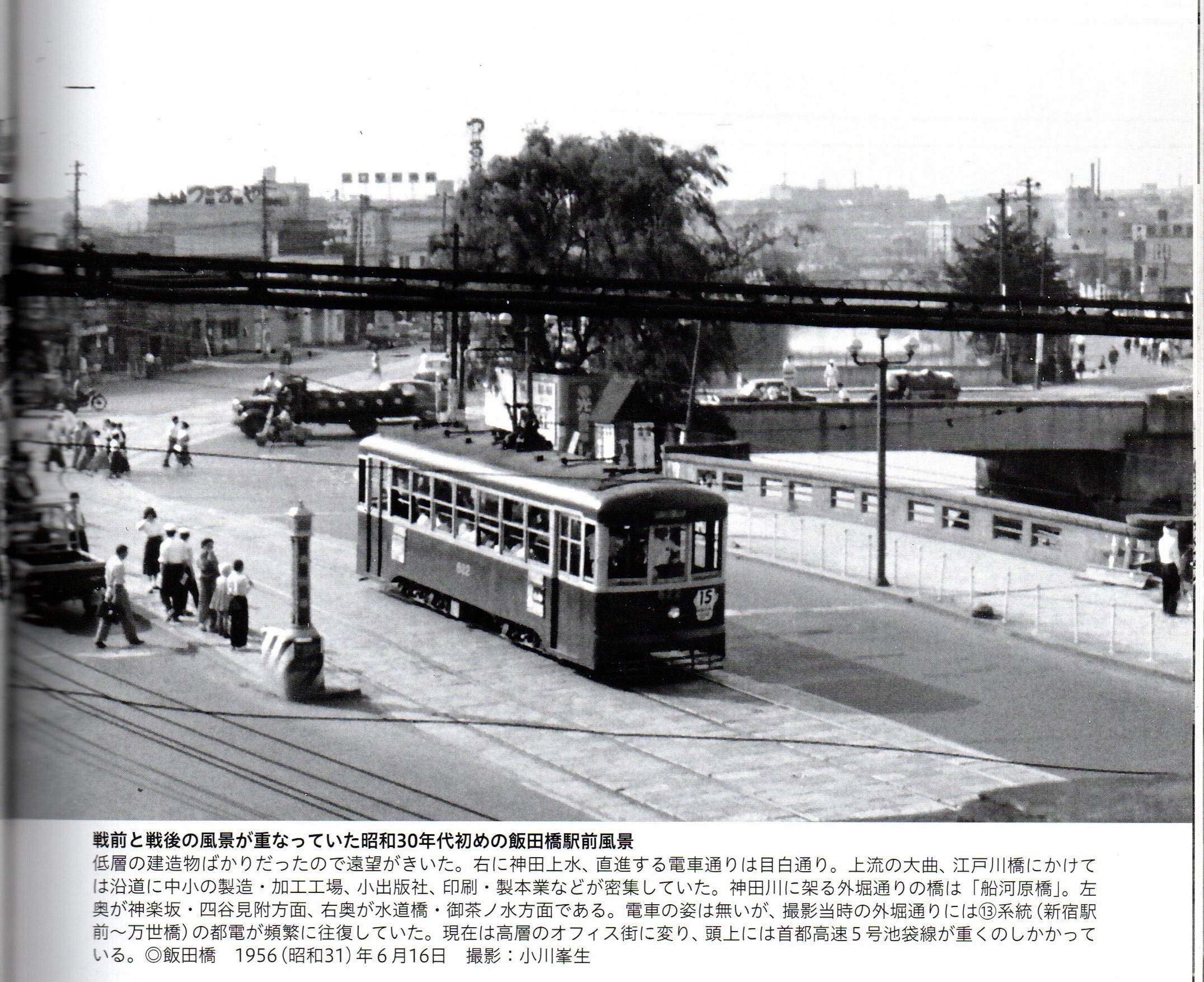

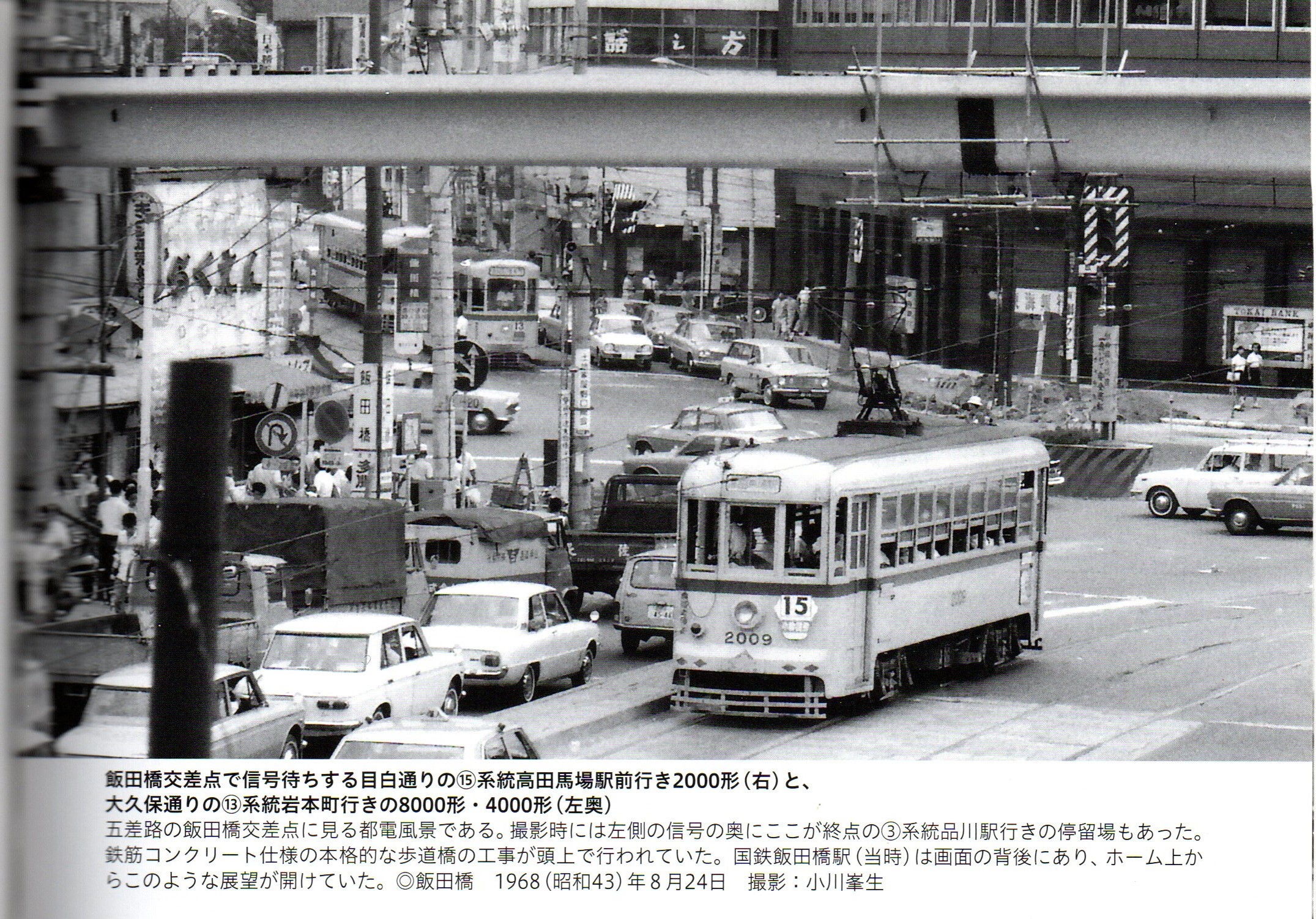

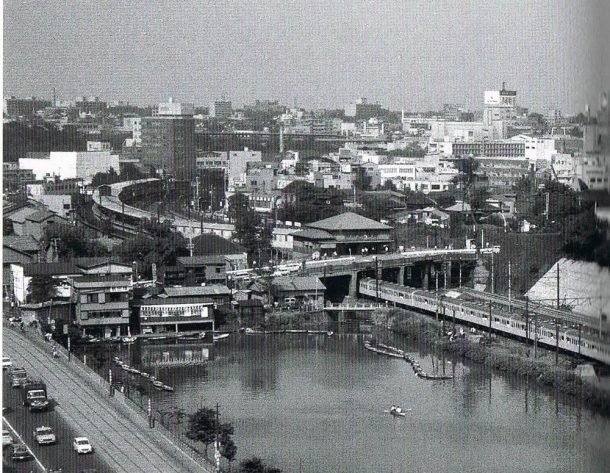

| 私達は両側の夜店など見ながら、ぶら/\と坂の下まで下りて行った。そして外濠の電車線路を越えて見附の橋の所まで行った。丁度今省線電車の線路増設や停車場の位置変更などで、上の方も下の方も工事の最中でごった返していて、足元も危うい位の混乱を呈している。工事完成後はどんな風に面目を改められるか知らないが、この牛込見附から見た周囲の風景は、現在残っている幾つかの見附の中で最もすぐれたものだと私は常に思っている。夜四辺に灯がついてからの感じは殊によく、夏の夜の納涼に出る者も多いが、昼の景色も悪くはない、上には柳の並木、下には桜の並木、そして濠の上にはボートが点々と浮んでいる。濠に架かった橋が、上と下との二重になっているのも、ちょっと変った景色で、以前にはよくあすこの水門の所を写生している画学生の姿を見かけたものだった。 |

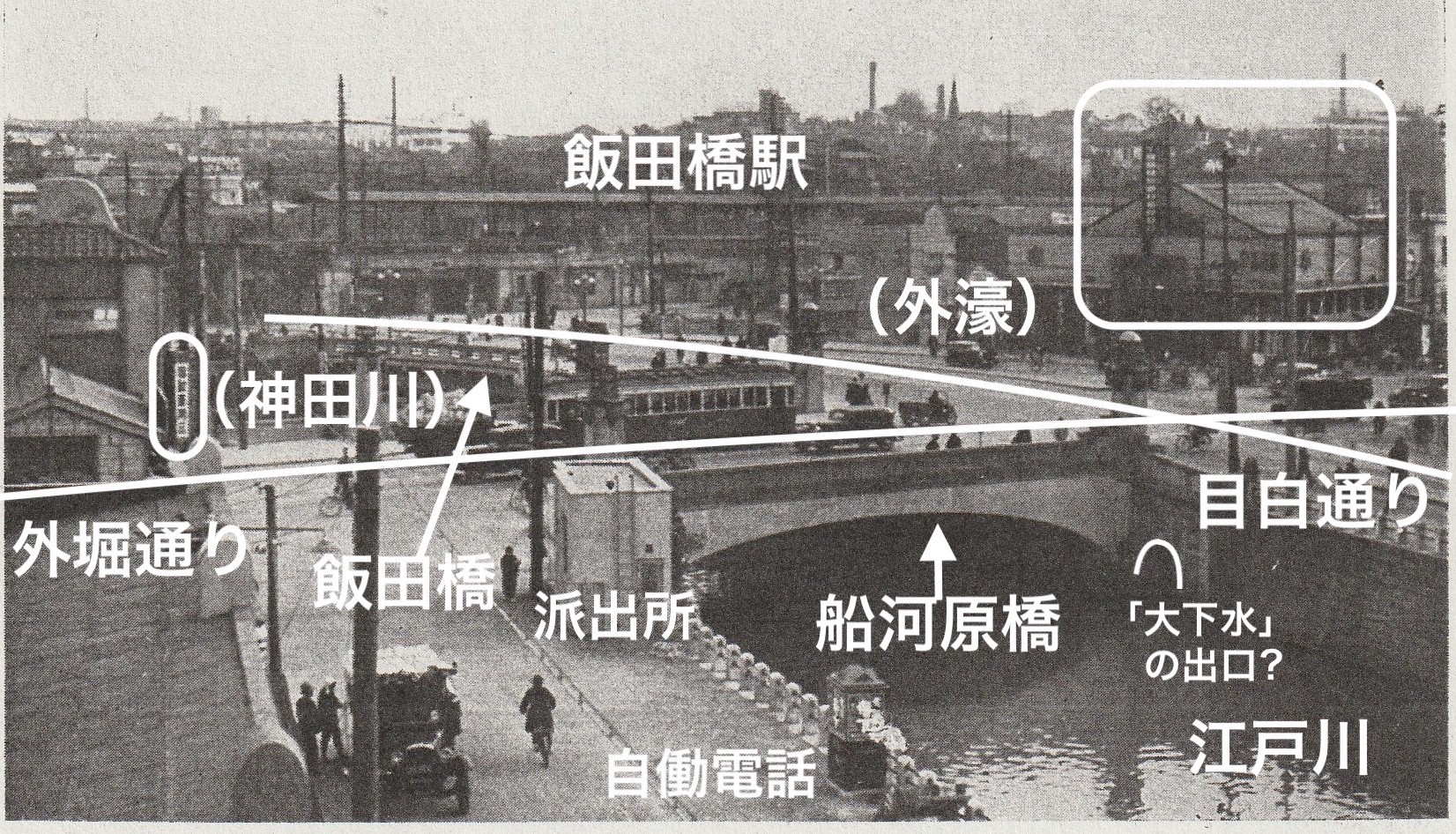

外濠の電車線路 外濠線の都電線路のこと。都電3系統の路線で、第3系統は飯田橋から皇居の外濠に沿い、赤坂見附に行き、溜池、虎ノ門から飯倉、札の辻、品川に至る路線です。

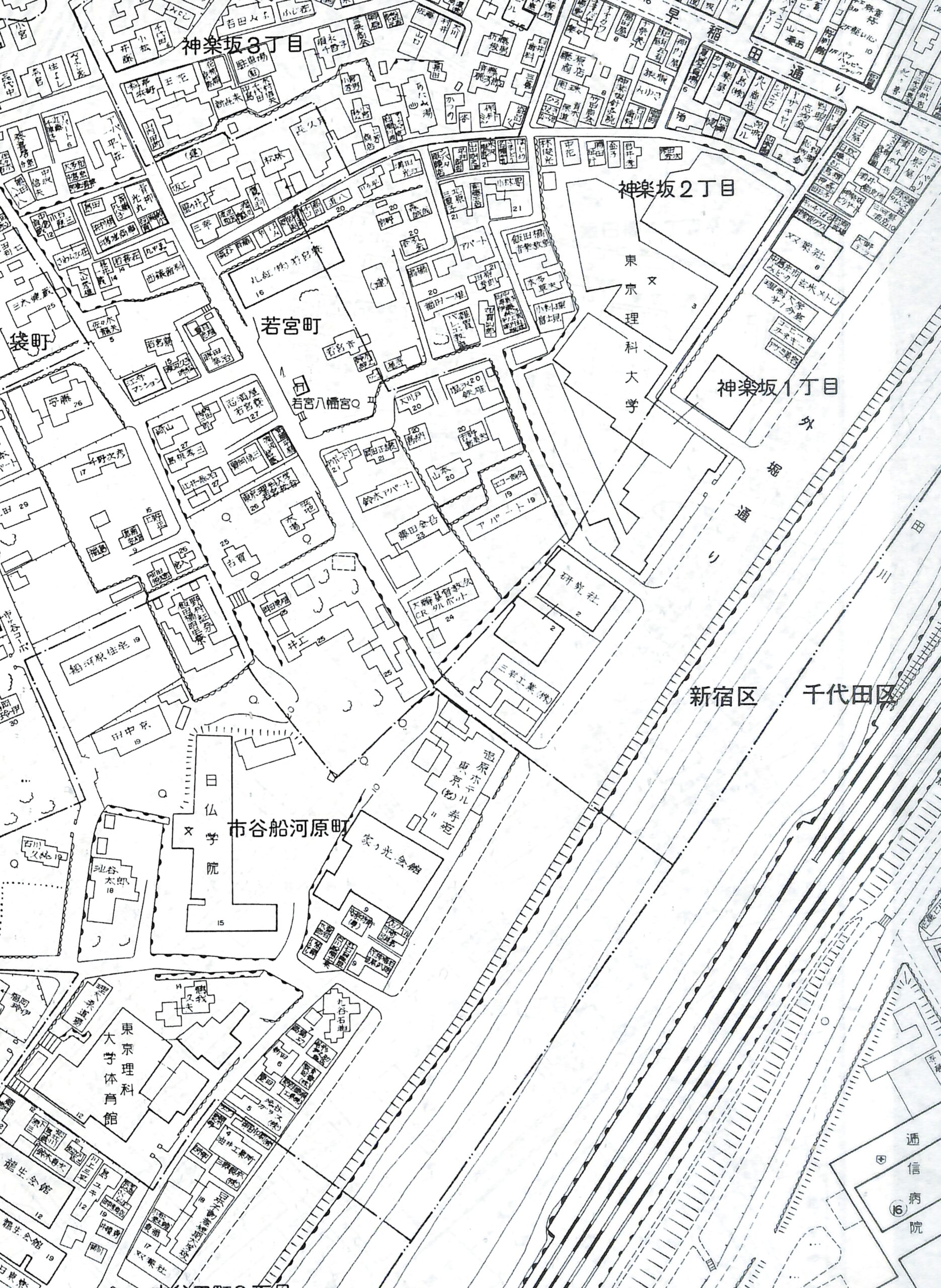

見附の橋 見附の牛込橋は千代田区富士見二丁目から神楽坂に通ずる早稲田通りに架かっていました。寛永13年(1636)阿波徳島藩主

蜂須賀忠英が建造。当時千代田区側は番町方、新宿区側は牛込方と呼ばれ、旗本屋敷が並び、その間は深い谷だったのを、水を引いて堀としたものです。

省線電車 1920年から1949年の間、現在の「JR線」に相当する鉄道。明治41(1908)年から鉄道院「院電」、大正9(1920)年から鉄道省「省電」、昭和24(1949)年から日本国有鉄道「国電」、昭和62(1987)年から東日本旅客鉄道「JR」と変遷。

線路増設 昭和3(1928)年11月15日、関東大震災復興で貨客分離を目的として、新宿-飯田町間で複々線化工事を完成しました。

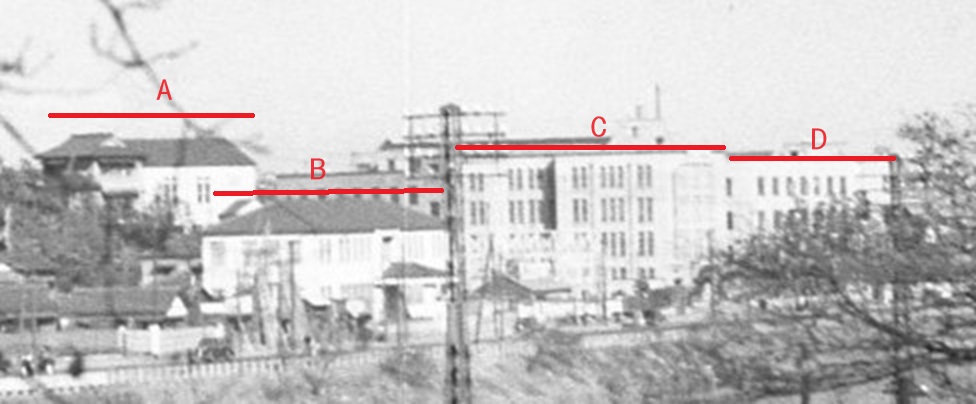

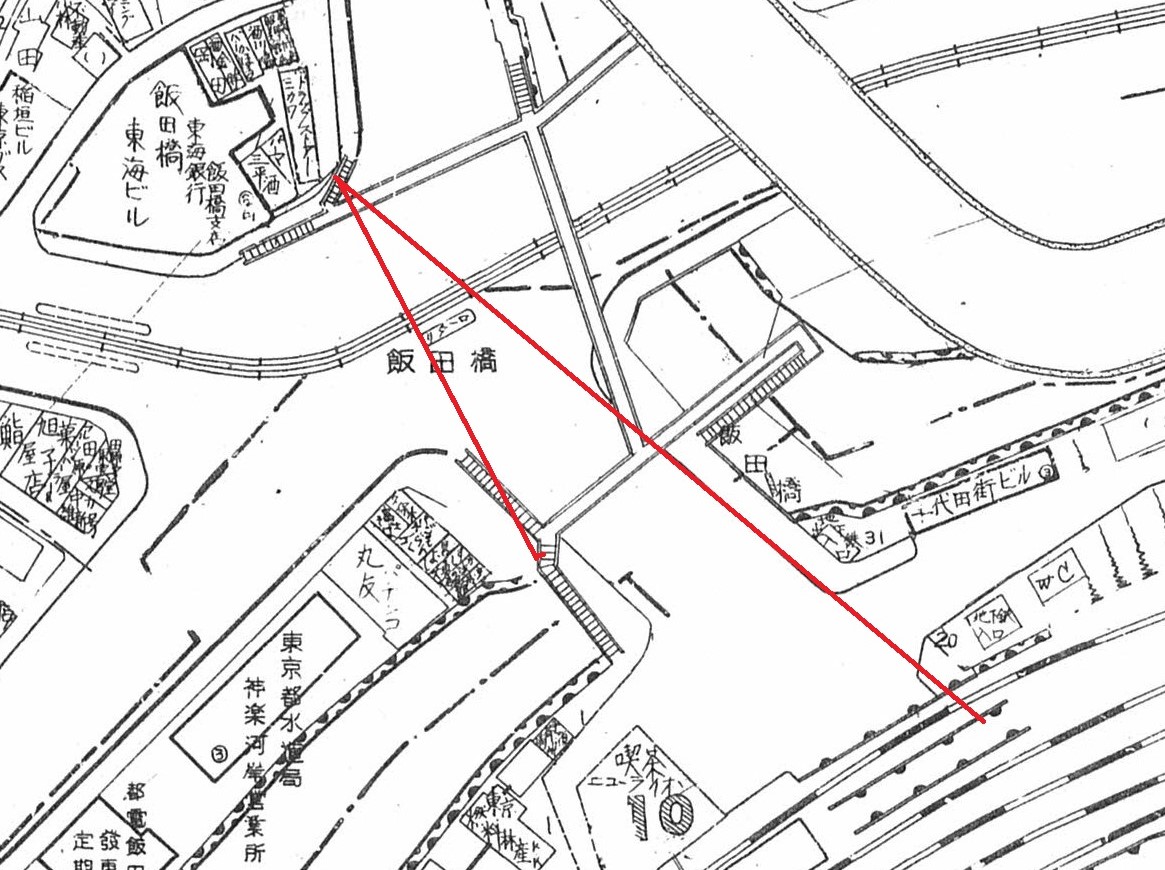

停車場の位置変更 停車場はJR駅のことで、ここでは飯田橋駅ではなく、牛込駅のこと。牛込駅は牛込橋(現飯田橋駅西口に接する跨線橋)よりは四ツ谷寄りの位置です。出入口は2か所。ひとつは外堀通りに面した神楽坂下交差点のたもと。現在でも、牛込濠を埋め立てて作った連絡通路の遺構が残っています。下に詳しく書いています。もうひとつは濠の反対側、旧飯田橋郵便局の向かいで、改札口の位置を左右から挟むようにして、石積みの構造物が残っています。昭和3(1928)年11月15日、関東大震災復興で複々線化工事が新宿-飯田町間で完成。これで駅間が近い牛込駅と飯田町駅を統合し、飯田橋駅が開業しました。この3駅についての関係は

ここで。

牛込見附 江戸城の外郭に構築された城門を「見附」といいます。見附という名称は、城門に番所を置き、門を出入りする者を見張った事に由来します。外郭は全て土塁で造られており、城門の付近だけが石垣造りでした。牛込見附は江戸城の城門の1つで、寛永16年(1639年)に建設しました。以上は牛込見附ではまったくいいのですが、しかし、別の文脈では、市電(都電)外濠線の「牛込見附」停留所や、この一帯を牛込見附といっている場合もあります。詳しくは

牛込見附跡を。

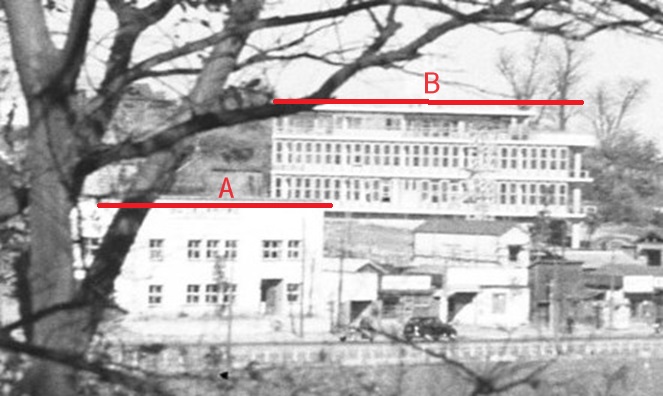

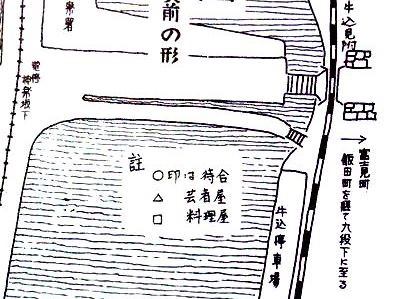

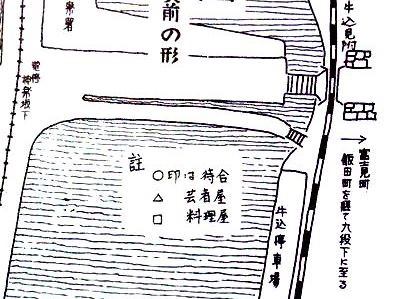

二重

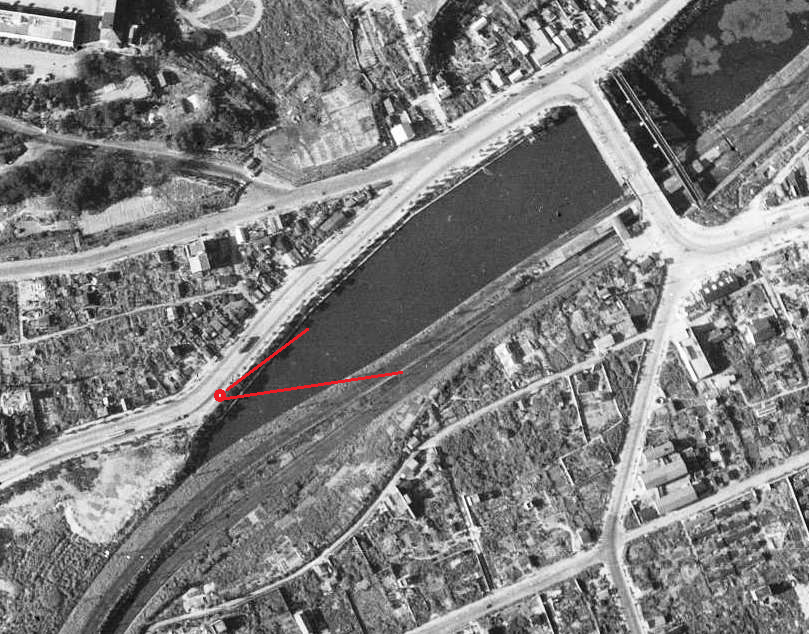

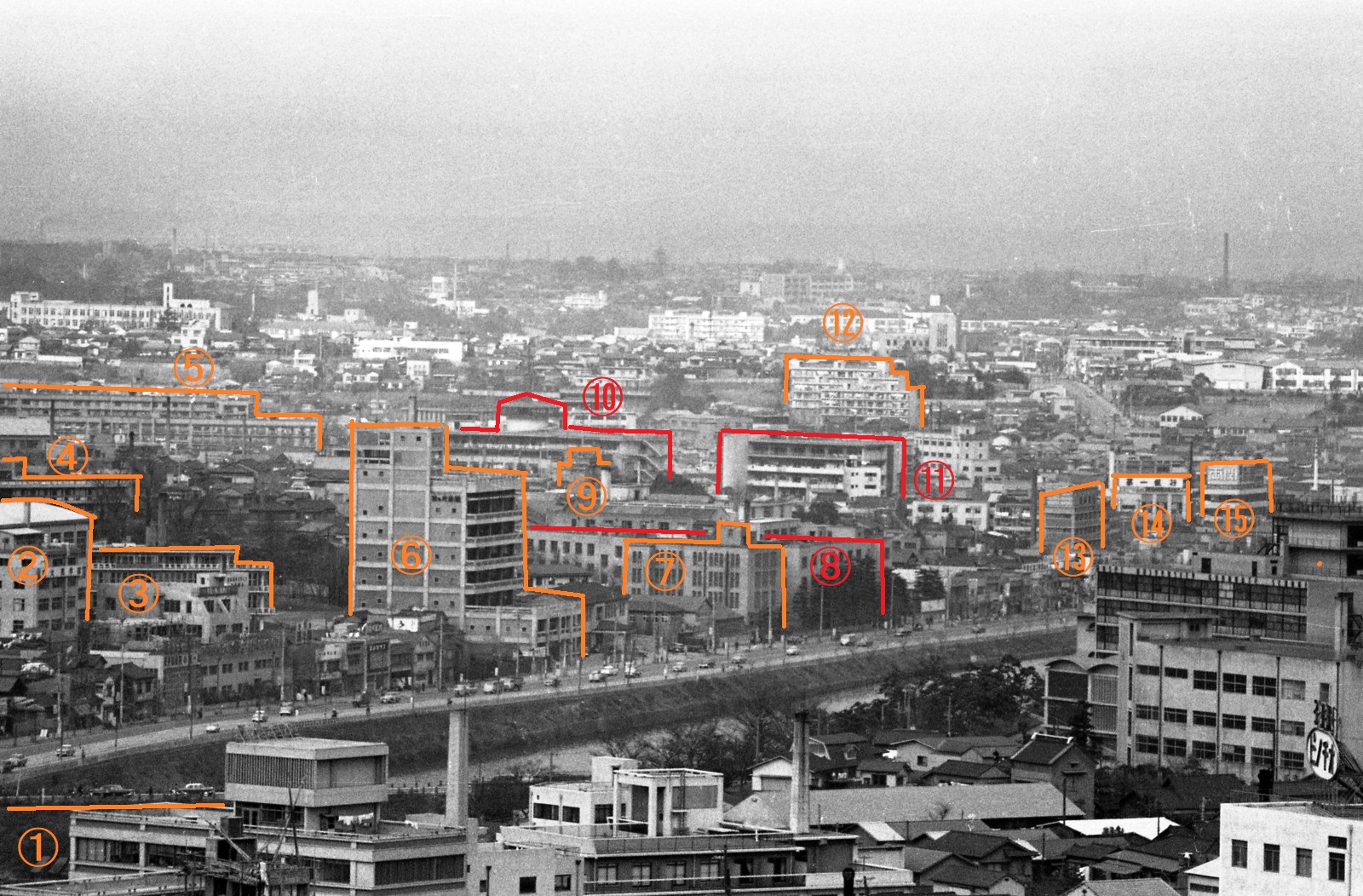

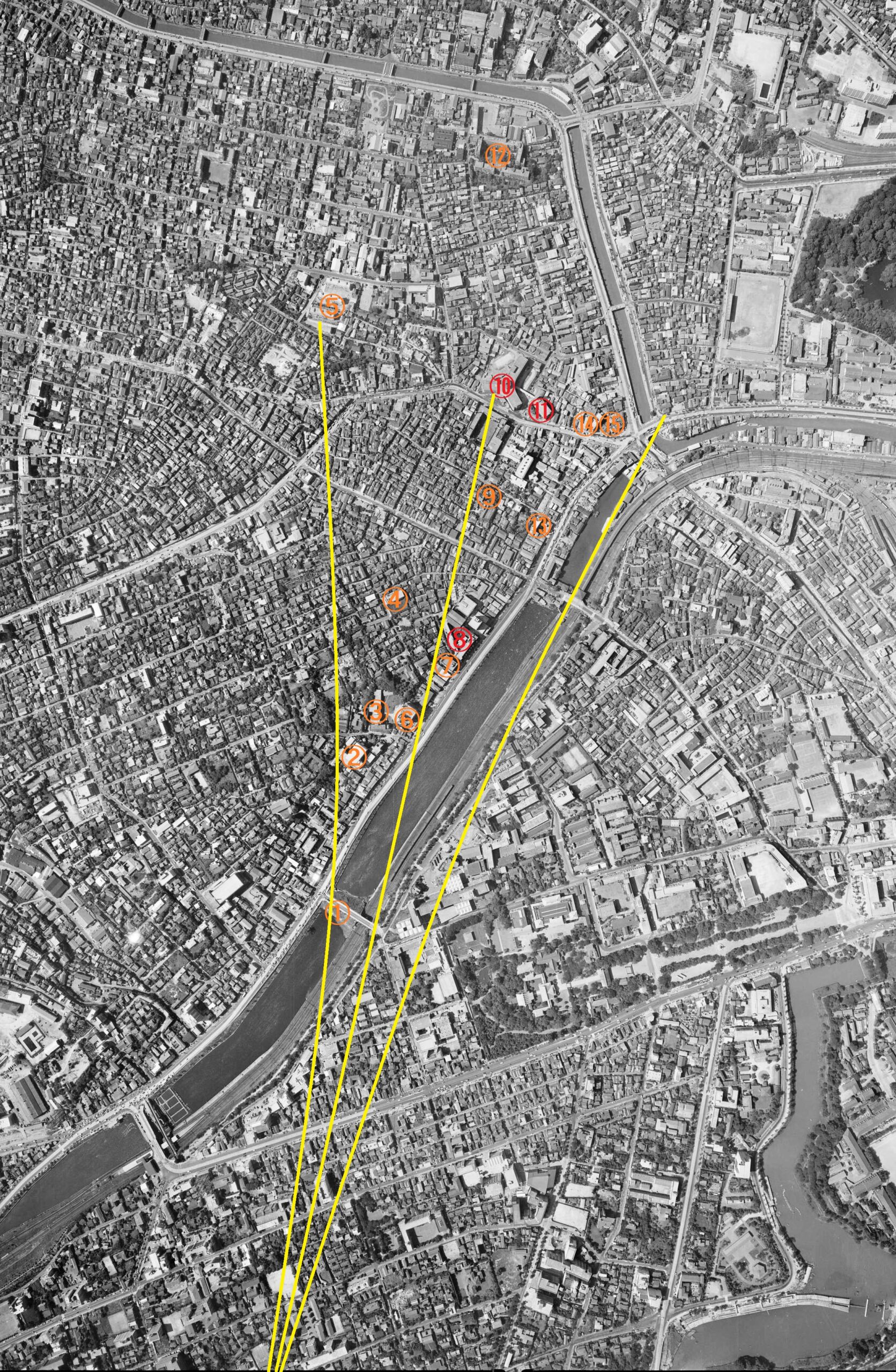

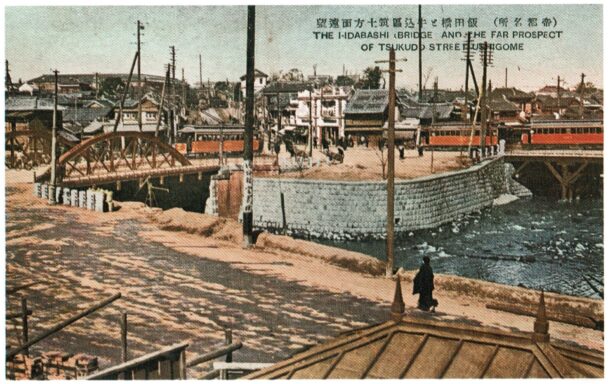

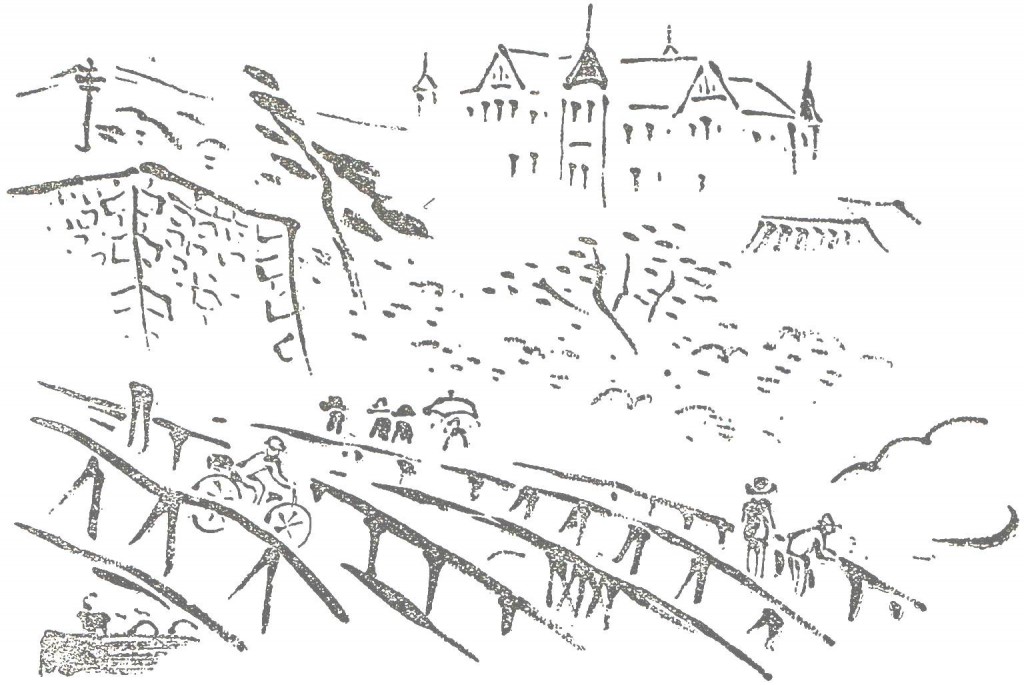

二重 大正11年の『東京市牛込区』の地図では牛込橋が2つにわかれています。また下の新宿歴史博物館の「神楽坂通りの図 古老の記憶による震災前の形」でも2つに分かれています。牛込橋の上の1つは千代田区に、下の1つは牛込駅につながっています。

いまでもこの連絡通路はあります。赤い色で描いた場所です。

写真ではこうなっています。先には行けません。。

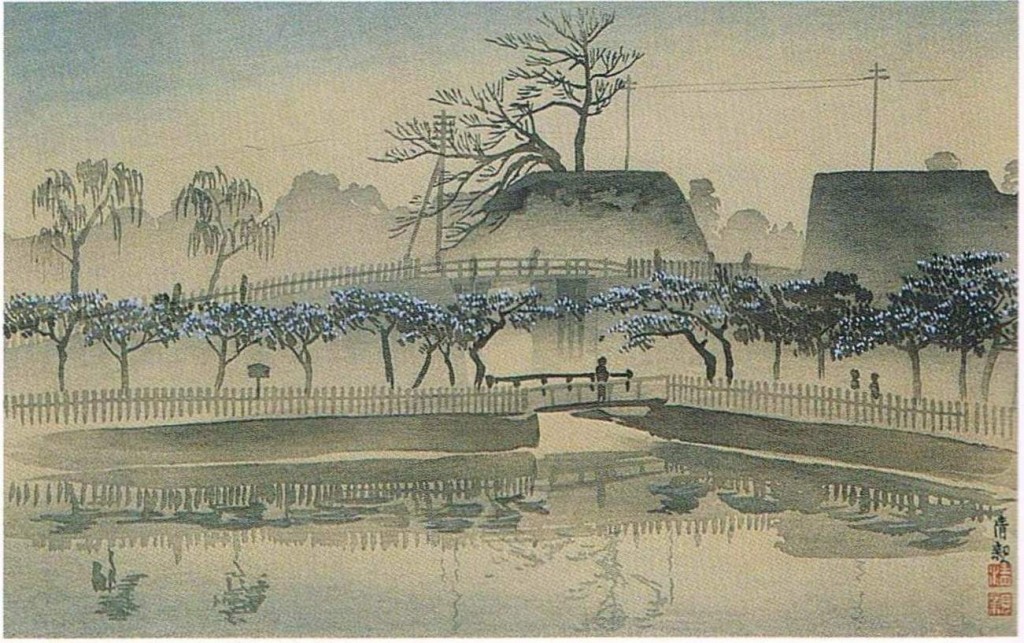

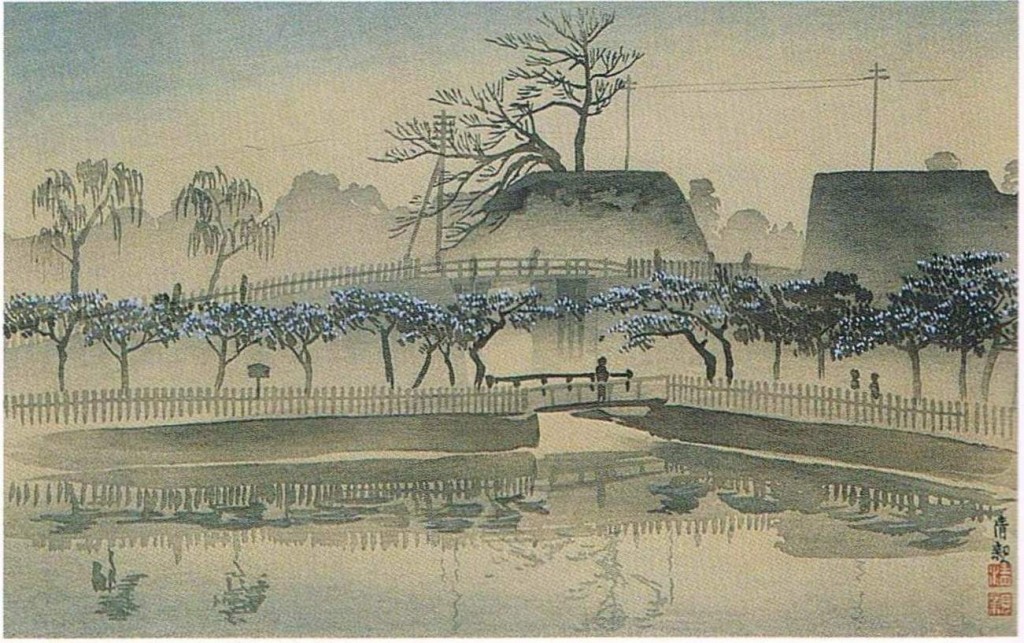

下は明治後期の小林清親氏の「牛込見附」です。きちんと牛込橋が2つ書かれています。

牛込見附

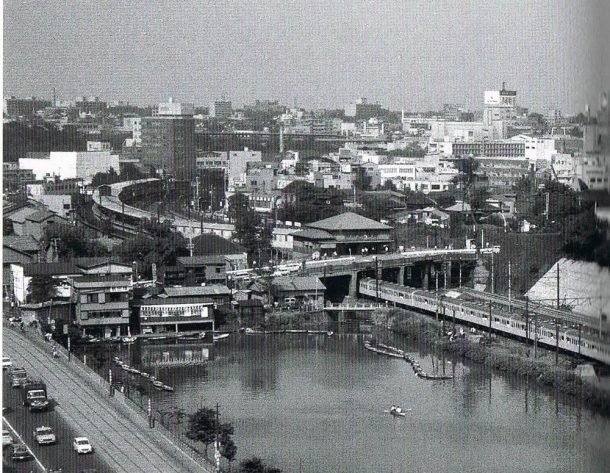

この下の橋は昭和42年になっても残っていました。

| だがあすこの桜は震災後すっかり駄目になってしまった。橋を渡った停車場寄りの処のほんの二、三株が花をつけるのみで、他はどうしたわけか立枯れになってしまった。一頃は見附の桜といって、花時になると電車通りの所から停車場までの間が花のトンネルになり、停車場沿いの土手にも、ずっと新見附のあたりまで爛漫と咲きつらなり、お濠の水の上に紛々たる花ふゞきを散らしなどして、ちょっとした花見も出来そうな所だったのに、惜しいことだと思う。 |

停車場 「停車場」はJR駅について話す場合。これは牛込駅に相当します。ちなみに市電(都電)は「停留所」でした。

新見附 明治中頃、行き来の便宜のため、外濠の牛込橋と市ヶ谷橋の中間点を埋め立てて新しく橋を作りました。この橋を新見附橋といいます。また外濠は二つになり、牛込駅(飯田橋駅)寄りは牛込濠、市ヶ谷寄りは新見附濠と呼ばれるようになりました。

爛漫 花が咲き乱れているさま

紛々 入り乱れてまとまりのないさま

花ふぶき はなふぶき。花びらがまるで雪がふぶくように舞い散るさま

| 貸ボートが浮ぶようになったのは、極近年のことで確か震災前一、二年頃からのことのように記憶する。あすこを埋め立てゝ市の公園にするとかいう噂も幾度か聞いたが、そのまゝお流れになって今のような私設の水上公園(?)になったものらしい。誰の計画か知らないがいろ/\の意味でいゝ思い付きだといわねばならぬ。今では牛込名物の一つとなった観があり、この頃は天気さえよければいつも押すな/\の盛況で、私も時々気まぐれに子供を連れて漕遊を試みることがあるが、罪がなくて甚だ面白く愉快である。主に小中学の生徒で占めているが、大人の群も相当に多く、若い夫婦の一家族が、水のまに/\舟を流しながら、パラソルの蔭に子供を遊ばせている団欒振りを見ることも屡々である。女学生の群も中々多く、時には芸者や雛妓や又はカッフエの女給らしい艶めいた若い女性達が、真面目な顔付でオールを動かしていたりして、色彩をはなやかならしめている。聞くと女子の体育奨励のためとあって、特に女子のみの乗艇には料金を半額に優待しているのだそうだが、体育奨励もさることながら、むしろ囮にしているのでないかと笑ったことがあった。 |

貸ボート この

東京水上倶楽部の創業は大正7年(1918年)です。東京で最初に出来たボート場でした。

水上公園 水のほとりや水辺にある公園

漕遊 遊びで漕ぐ

まにまに 随に。他人の意志や事態の成り行きにまかせて行動するさま

団欒振り 「振り」は物事の状態、ようす、ありかた。語調を強めるとき「っぷり」の形になる場合も。「枝―」「仕事―」「話し―」「男っぷり」「飲みっぷり」

雛妓 半人前の芸者、見習のこと。

半玉や

雛妓などとも呼びます。

| これは麹町区内に属するが、見附上の土手が、新見附に至るまでずっと公園として開放されるそうで、すでにその工事に取掛かり今月中には出来上るとの話である。それが実現された暁にはあのあたり一帯に水上陸上相まって、他と趣を異にした特殊の景情を現出すべく、公園や遊歩場というものを持たないわれ/\牛込区民や、麹町区一部の人々の好個の慰楽所となるであろう。そしてそれが又わが神楽坂の繁栄を一段と増すであろうことは疑いなきところである。今まであの土手が市民の遊歩場として開放されなかったということは実際不思議というべく、かつて五、六の人々と共に夜の散歩の途次あすこに登り、規則違反の廉を以て刑事巡査に引き立てられ九段の警察へ引張られて屈辱きわまる取調べを受けた馬鹿々々しいにがい経験を持っている私は、一日も早くあすこから『この土手に登るべからず』という時代遅れの制札が取除かれ、自由に愉快に逍遙漫歩を楽しみ得るの日の来らんことを鶴首している次第である。 |

麹町区 こうじまちく。神田区と一緒になって千代田区

慰楽所 いらくしょ。慰みと楽しみ。「レクリエーション」のこと

あすこ あの土手。見附上の土手から新見附の土手に至るまでの土手です。

逍遙漫歩 逍遙とは気ままにあちこちを歩き回ること。そぞろ歩き。散歩。

漫歩とは、あてもなくぶらぶら歩き回ること。そぞろあるき

鶴首 今か今かと待つこと。首が伸びるほど待ち焦がれること

![]() (歩行者横断禁止)、

(歩行者横断禁止)、![]() (駐車禁止)、

(駐車禁止)、![]() (転回禁止)、

(転回禁止)、![]() (大型貨物自動車等通行止)、さらに都バス停留所「神楽河岸」です。

(大型貨物自動車等通行止)、さらに都バス停留所「神楽河岸」です。