永井荷風氏の「つゆのあとさき」です。昭和6年5月に脱稿し、同年「中央公論」10月号に一挙に掲載しました。青空文庫が今回の底本です。

永井荷風氏の「つゆのあとさき」です。昭和6年5月に脱稿し、同年「中央公論」10月号に一挙に掲載しました。青空文庫が今回の底本です。

主人公は銀座で働く君江さんで、対する男性には色々な人物が出てきますが、ここでは出獄してまだ間がない「おじさん」です。そして「つゆのあとさき」はこれでおしまいです。

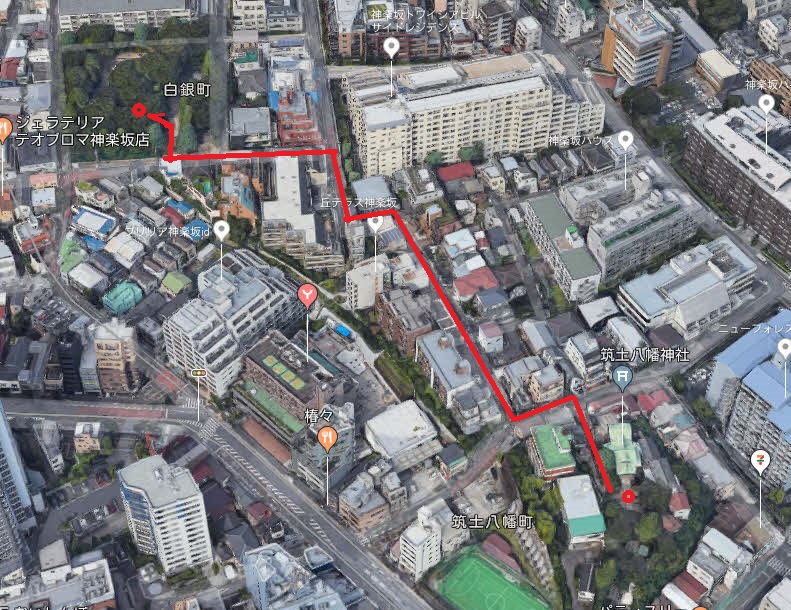

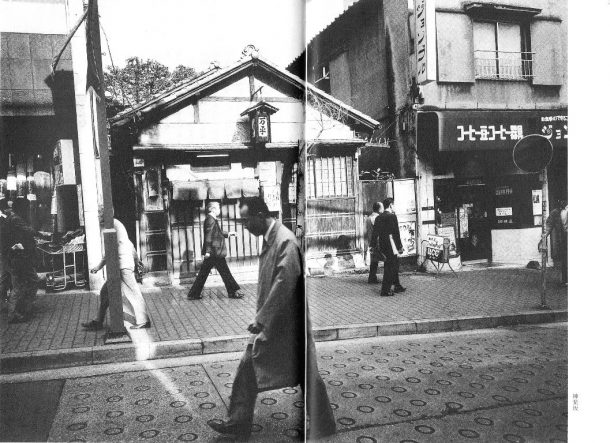

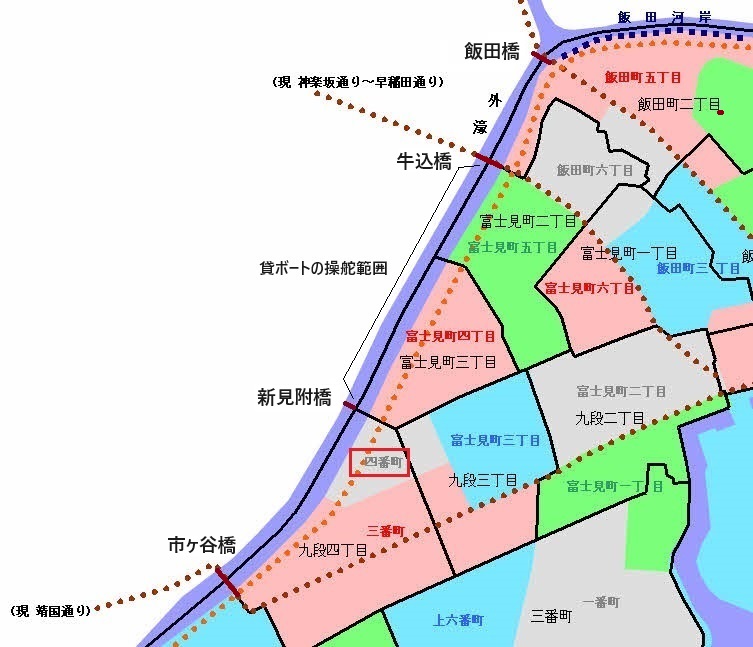

| 君江は考え考え見附を越えると、公園になっている四番町の土手際に出たまま、電燈の下のベンチを見付けて腰をかけた。いつもその辺の夜学校から出て来て通り過る女にからかう学生もいないのは、大方日曜日か何かの故であろう。金網の垣を張った土手の真下と、水を隔てた堀端の道とには電車が絶えず往復しているが、その響の途絶える折々、暗い水面から貸ボートの静な櫂の音に雑って若い女の声が聞える。君江は毎年夏になって、貸ボートが夜ごとに賑かになるのを見ると、いつもきまって、京子の囲われていた小石川の家へ同居した当時の事を憶い出す。京子と二人で、岸の灯のとどかない水の真中までボートを漕ぎ出し、男ばかり乗っているボートにわざと突当って、それを手がかりに誘惑して見た事も幾度だか知れなかった。それから今日まで三、四年の間、誰にも語ることのできない淫恣な生涯の種々様々なる活劇は、丁度現在目の前に横っている飯田橋から市ヶ谷見附に至る堀端一帯の眺望をいつもその背景にして進展していた。と思うと、何というわけもなくこの芝居の序幕も、どうやら自然と終りに近づいて来たような気がして来る……。 火取虫が礫のように顔を掠めて飛去ったのに驚かされて、空想から覚めると、君江は牛込から小石川へかけて眼前に見渡す眺望が急に何というわけもなく懐しくなった。いつ見納めになっても名残惜しい気がしないように、そして永く記憶から消失せないように、能く見覚えて置きたいような心持になり、ベンチから立上って金網を張った垣際へ進寄ろうとした。その時、影のようにふらふらと樹蔭から現れ出た男に危く突き当ろうとして、互に身を避けながらふと顔を見合せ、 「や、君子さん。」 「おじさん。どうなすって。」と二人ともびっくりしてそのまま立止った。おじさんというのは牛込芸者の京子を身受して牛天神下に囲っていた旦那の事である。君江は親の家を去って京子の許に身を寄せた時分、絶えず遊びに来る芸者たちがおじさんおじさんというのをまねて、同じようにおじさんと呼んでいた。本名は川島金之助といって或会社の株式係をしていたが遣い込みの悪事が露われて懲役に行ったのである。その時分は結城ずくめの凝った身なりに芸人らしく見えた事もあったのが、今は帽子もかぶらず、洗ざらした手拭地の浴衣に兵児帯をしめ素足に安下駄をはいた様子。どうやら出獄してまだ間がないらしいようにも思われた。 |

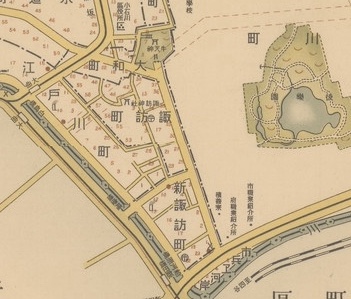

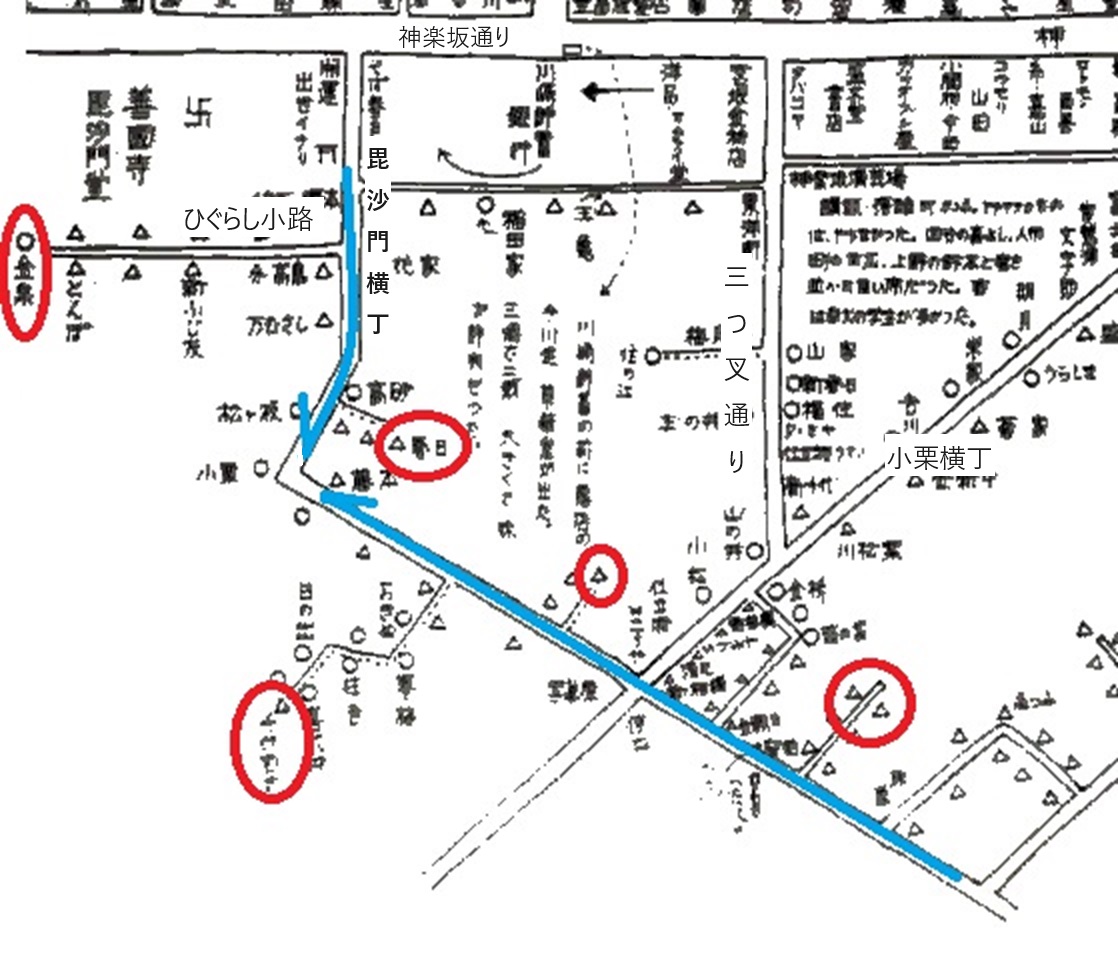

四番町 現在の四番町とは違います。九段北四丁目の北部です。近くに新見附橋があります。旧麹町区の新旧町名対照図 震災復興前後

電車 大正時代、電車といえば路線電車=チンチン電車のことです。

京子 君江の小学校の友達で、牛込の芸者になり、さらに、ある会社の株式係の川島金之助の妾に。君江と京子と川島の三人で一夜を共にしたことも。しかし川島は横領の咎で収監。しかし、川島は仮釈放中か満期釈放で、自由の身になっていました。

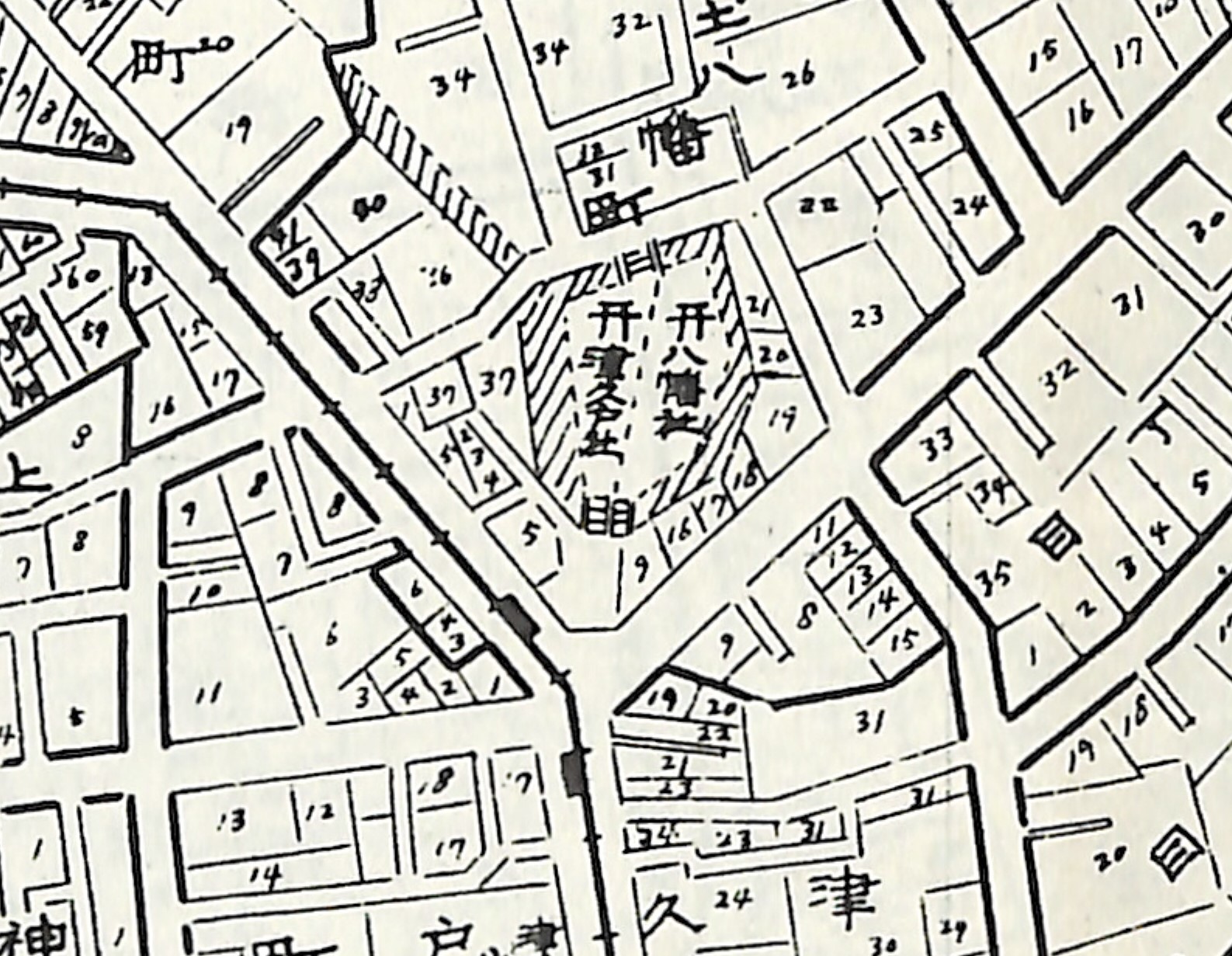

小石川の家 小石川は小石川区です。家は小石川区諏訪町にあると後でわかります。

淫恣 いんし。みだらで、だらしがない。

活劇 劇の展開を思わせるような波乱。激しく派手な格闘。乱闘

市ヶ谷見附 市ヶ谷見附は江戸時代に江戸城の外堀に作られた枡形の城門ですが、その見附は今はなくなり、「市谷見附」交差点だけが残っています。

火取虫 夏、灯火に集まるヒトリガなどの蛾の類

礫 れき。小さい石。こいし。いしころ。つぶて。

牛込 牛込区、特に神楽坂を中心にする地域

牛天神下 後で「諏訪町で御厄介になっていた」と君江が言っています。「牛天神下」とは「牛天神=北野神社の下」という意味なのでしょう。

結城ずくめ 結城紬は茨城県結城市の周辺で織られる、奈良時代から続く高級絹織物。「ずくめ」は「そればかりだ」

洗ざらし 衣服などの、幾度も洗って、色は薄れる状態。

兵児帯 和服用帯の一種。並幅か広幅の布で胴を二回りし、後ろで締める簡単な帯。

| 「君子さんの方はその後どうしているんだね。定めし好きな人ができて一緒に暮しているんだろう。」 「いいえ。おじさん。相変らずなのよ。とうとう女給になってしまったのよ。病気でこの一週間ばかり休んでいますけれど。」 「そうか。女給さんか。」 話しながら歩いて行く中、川島は木蔭のベンチには若い男女の寄添っている他には、人通りといっても大抵それと同じような学生らしいものばかりなので、いくらか安心したらしく、自分から先に有合うベンチに腰をおろし、「いろいろききたい事もあるんだ。君子さんの顔を見ると、やっぱりいろいろな事を思出すよ。むかしの事はさっぱり忘れてしまうつもりでいたんだが……。」 「おじさん。わたしも今から考えて見ると、諏訪町で御厄介になっていた時分が一番面白かったんですわ。さっきも一人でそんな事を考出して、ぼんやりしていましたの。今夜はほんとに不思議な晩だわ。あの時分の事を思い出して、ぼんやり小石川の方を眺めている最中、おじさんに逢うなんて、ほんとに不思議だわ。」 「なるほど小石川の方がよく見えるな。」と川島も堀外の眺望に心づいて同じように向を眺め、「あすこの、明いところが神楽阪だな。そうすると、あすこが安藤阪で、樹の茂ったところが牛天神になるわけだな。おれもあの時分には随分したい放題な真似をしたもんだな。しかし人間一生涯の中に一度でも面白いと思う事があればそれで生れたかいがあるんだ。時節が来たら諦めをつけなくっちゃいけない。」 「ほんとうね。だから、わたしも実は田舎の家へ帰ろうかと思っていますの。 |

女給 じょきゅう。カフェ・バー・キャバレーなどで、客の接待に当たった女性。ホステス

有合う ありあう。ものがたまたまそこにある。折よくその場にある。

諏訪町 現在は文京区後楽二丁目の一部。

心づいて こころづく。心付く。気がつく。考えが回る。失っていた意識を取り返す。正気づく。

阪 「阪」の阜偏から土偏に変えると「坂」になります。「阪」は「大阪」など地名・人名にしか使われていません。それ以外には「坂」を使います。

| 坂 | 阪 | |

|---|---|---|

| 昭和17年(標準漢字表) | ◯ | ◯ |

| 昭和21年(当用漢字表) | ◯ | ✕ |

| 昭和23年(戸籍法)人名用漢字に阪は使えない | ◯ | ✕ |

| 昭和56年(常用漢字表) | ◯ | ✕ |

| 平成16年(常用漢字表)人名用漢字に阪は使える | ◯ | ◯ |

安藤坂 春日通りの「伝通院前」から南に下る坂道。

牛天神 うしてんじん。牛天神北野神社は、寿永元年(1182)、源頼朝が東国経営の際、牛に乗った菅神(道真)が現れ、2つの幸福を与えると神託があり、同年の秋には、長男頼家が誕生し、翌年、平家を西海に追はらうことができました。そこで、元暦元年(1184)源頼朝がこの地に社殿を創建しました。

| 突然土手の下から汽車の響と共に石炭の烟が向の見えないほど舞上って来るのに、君江は川島の返事を聞く間もなく袂に顔を蔽いながら立上った。川島もつづいて立上り、 「そろそろ出掛けよう。差閊がなければ番地だけでも教えて置いてもらおうかね。」 「市ヶ谷本村町丸◯番地、亀崎ちか方ですわ。いつでも正午時分、一時頃までなら家にいます。おじさんは今どちら。」 「おれか、おれはまア……その中きまったら知らせよう。」 公園の小径は一筋しかないので、すぐさま新見附へ出て知らず知らず堀端の電車通へ来た。君江は市ヶ谷までは停留場一ツの道程なので、川島が電車に乗るのを見送ってから、ぶらぶら歩いて帰ろうとそのまま停留場に立留っていると、川島はどっちの方角へ行こうとするのやら、二、三度電車が停っても一向乗ろうとする様子もない。話も途絶えたまま、またもや並んで歩むともなく歩みを運ぶと、一歩一歩市ヶ谷見附が近くなって来る。 「おじさん。もうすぐそこだから、ちょっと寄っていらっしゃいよ。」と言った。君江はもし田舎へでも帰るようになれば、いつまた逢うかわからない人だと思うので、何となく心淋しい気もするし、またあの時分いろいろ世話になった返礼に、出来ることならむかしの話でもして慰めて上げたいような気もしたのである。 「さしつかえは無いのか。」 「いやなおじさんねえ。大丈夫よ。」 「間借をしているんだろう。」 「ええ。わたし一人きり二階を借りているんですの。下のおばさんも一人きりですから、誰にも遠慮は入りません。」 「それじゃちょっとお邪魔をして行こうかね。」 |

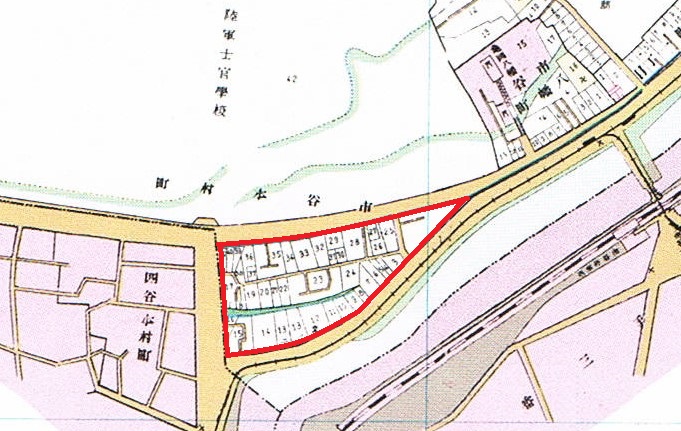

市ヶ谷本村町 戦前の市ヶ谷本村町は、陸軍士官学校を除くと、小さかったようです。

電車通 路面電車が通る道

君江さんは「おじさん」と一緒に下宿の2階にやってきます。

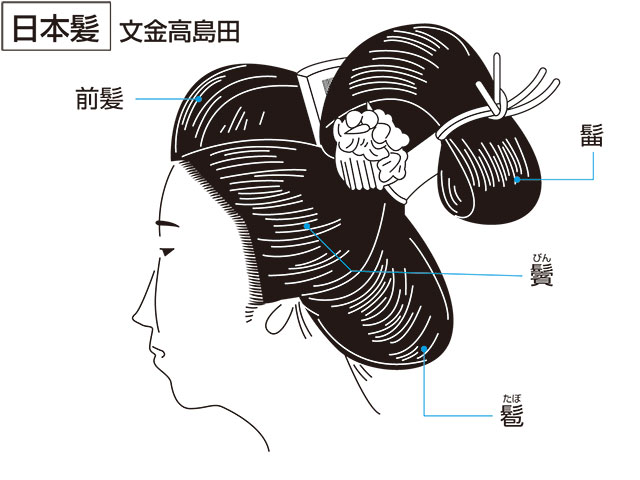

| 「日本酒よりかえっていいのよ。後で頭が痛くならないから。」と咽喉の焼けるのを潤すために、飲残りのビールをまた一杯干して、大きく息をしながら顔の上に乱れかかる洗髪をさもじれったそうに後へとさばく様子。川島はわずか二年見ぬ間に変れば変るものだと思うと、じっと見詰めた目をそむける暇がない。その時分にはいくら淫奔だといってもまだ肩や腰のあたりのどこやらに生娘らしい様子が残っていたのが、今では頬から頤へかけて面長の横顔がすっかり垢抜けして、肩と頸筋とはかえってその時分より弱々しく、しなやかに見えながら、開けた浴衣の胸から坐った腿のあたりの肉づきはあくまで豊艶になって、全身の姿の何処ということなく、正業の女には見られない妖冶な趣が目につくようになった。この趣は譬えば茶の湯の師匠には平生の挙動にもおのずから常人と異ったところが見え、剣客の身体には如何にくつろいでいる時にも隙がないのと同じようなものであろう。女の方では別に誘う気がなくても、男の心がおのずと乱れて誘い出されて来るのである。 「おじさん。わたしも今ので少し酔って来ましたわ。」と君江は横坐りに膝を崩して窓の敷居に片肱をつき、その手の上に頬を支えて顔を後に、洗髪を窓外の風に吹かせた。その姿を此方から眺めると、既に十分酔の廻っている川島の眼には、どうやら枕の上から畳の方へと女の髪の乱れくずれる時のさまがちらついて来る。 君江は半眼をつぶってサムライ日本何とやらと、鼻唄をうたうのを、川島はじっと聞き入りながら、突然何か決心したらしく、手酌で一杯、ぐっとウイスキーを飲み干した。 * * * * 何やら夢を見ているような気がしていたが、君江はふと目をさますと、暑いせいかその身は肌着一枚になって夜具の上に寐ていた。ビールやウイスキーの壜はそのまま取りちらされているが、二階には誰もいない。裏隣の時計が十一時か十二時かを打続けている。ふと見ると枕もとに書簡箋が一枚二ツ折にしてある。鏡台の曳出しに入れてある自分の用箋らしいので、横になったままひろげて見ると、川島の書いたもので、

「何事も申上げる暇がありません。今夜僕は死場所を見付けようと歩いている途中、偶然あなたに出逢いました。そして一時全く絶望したむかしの楽しみを繰返す事が出来ました。これでもうこの世に何一つ思置く事はありません。あなたが京子に逢ってこのはなしをする間には僕はもうこの世の人ではないでしょう。くれぐれもあなたの深切を嬉しいと思います。私は実際の事を白状すると、その瞬間何も知らないあなたをも一緒にあの世へ連れて行きたい気がした位です。男の執念はおそろしいものだと自分ながらゾッとしました。ではさようなら。私はこの世の御礼にあの世からあなたの身辺を護衛します。そして将来の幸福を祈ります。KKより。」

君江は飛起きながら「おばさんおばさん。」と夢中で呼びつづけた。

昭和六年辛未三月九日病中起筆至五月念二夜半纔脱初稿荷風散人

|

生娘 うぶな娘。男性との性体験のない娘。処女。

頤 おとがい。下あご。あご。下顎の正中部、下唇の下に、横走する溝をへだてて突出する部分。英語でchinと呼ぶ部分だが、日本語には「おとがい」という古びた言葉しかない。

垢抜け 洗練した。素敵に見せられるように外見を変化させること。

豊艶 ほうえん。ふくよかで美しい。

正業 せいぎょう。正当な職業。かたぎの職業。

妖冶 ようや。なまめかしくあでやかな。妖艷

平生 へいぜい。ごく普通の状態。状況の中で生活している時。ふだん。平素。

サムライ日本 昭和6年「サムライ日本」は西条八十が作詞、松平信作が作曲して、「人を斬るのが侍ならば/恋の未練がなぜ斬れぬ/のびた月代寂しく撫でて/新納鶴千代 にがわらひ/昨日勤王 明日は佐幕/その日その日の出来ごころ/どうせおいらは裏切者よ/野暮な大小落し差し」と続きます。新納鶴千代は主人公で、大老井伊直弼の隠し子です。

思置く おもいおく。気にかける。あとに心を残す。思い残す。

念二 「念」は漢数字「廿」の大字で、二十。したがって、「念二」は「22」になります。

夜半 よはん。よなか。0時の前後それぞれ30分間くらいを合わせた1時間くらい

纔 サイ。わず-か。わずかに。すこし。やっと。

散人 さんじん。役に立たない人。俗世間を離れて気ままに暮らす人。官途につかない人。閑人。文人などが雅号の下に添えて用いる語。散士。