芳賀善次郎氏の「新宿の散歩道」(三交社、1972年)「牛込地区 11.牛込城の城下町」では

| 牛込城の城下町 (神楽坂五丁目) 毘沙門様の先に左折する道があるが、そのあたり一帯は、肴(さかな)町といっていた。家康入国以前から兵庫町という町屋で、肴屋まであった。江戸初期には牛込に七つの村があったが、町屋になっていたのはここだけであった。 思うに、神楽坂一帯は古い集落であって、特に肴町はあとで案内する牛込城(13参照)の城下町だったのであろう。このあたりは、地形からみて、西部に一段高い台地(牛込城)があり、南向きの緩傾斜地で、集落のつくりやすい所である。 水運にも恵まれている。つまり、外堀がまだ造られなかったころ、その谷間には川が流れていた。そして飯田橋あたりは大沼という沼地で、その川はこの大沼に流れていた。大沼には、神田川も流れこんでいた。大沼からは、九段下、神田橋(上平川)、常盤橋、日本橋と流れて(下平川)江戸湾に注いでいた。太田道灌のころは、常盤橋あたりは高橋といい、そこは水陸の便がよかったから、江戸城の城下町としてにぎわったものである。 牛込城時代にも、舟がこの川をさかのぼって大沼まで来ていたことであろう。揚場町は荷物の揚場であるが古くは船河原であり、今でも南に町名が残っており、船のとまる場所から名づけられたものである(市谷16参照)。 この城下町には、この水運によって海産物はじめ諸物資が運び込まれてきたのであろう。その上ここは戸塚に通じている古い交通路の通っていた所である(戸塚28参照)。こうして兵庫町は水陸の要路であり、牛込城の城下町となり、牛込城の武器製造職人がいたので名づけられた町だったのではあるまいか。 前にのべた行元寺は、この城下町の人たちの菩提寺でもあったのであろう。 家康の江戸入城時には、牛込七ヵ村の住民は川崎までお迎えに出向いたものである。 三代将軍の時、家光が当地に鷹狩りに来られるたびに町の肴屋が肴を献上したので、以後命によって兵庫町を肴町と改めたのである。昭和26年5月1日に神楽坂五丁目となった。 〔参考〕御府内備考 五百年前の東京 牛込氏についての一考察 東京都社寺備考 |

道 藁店か同じく地蔵坂

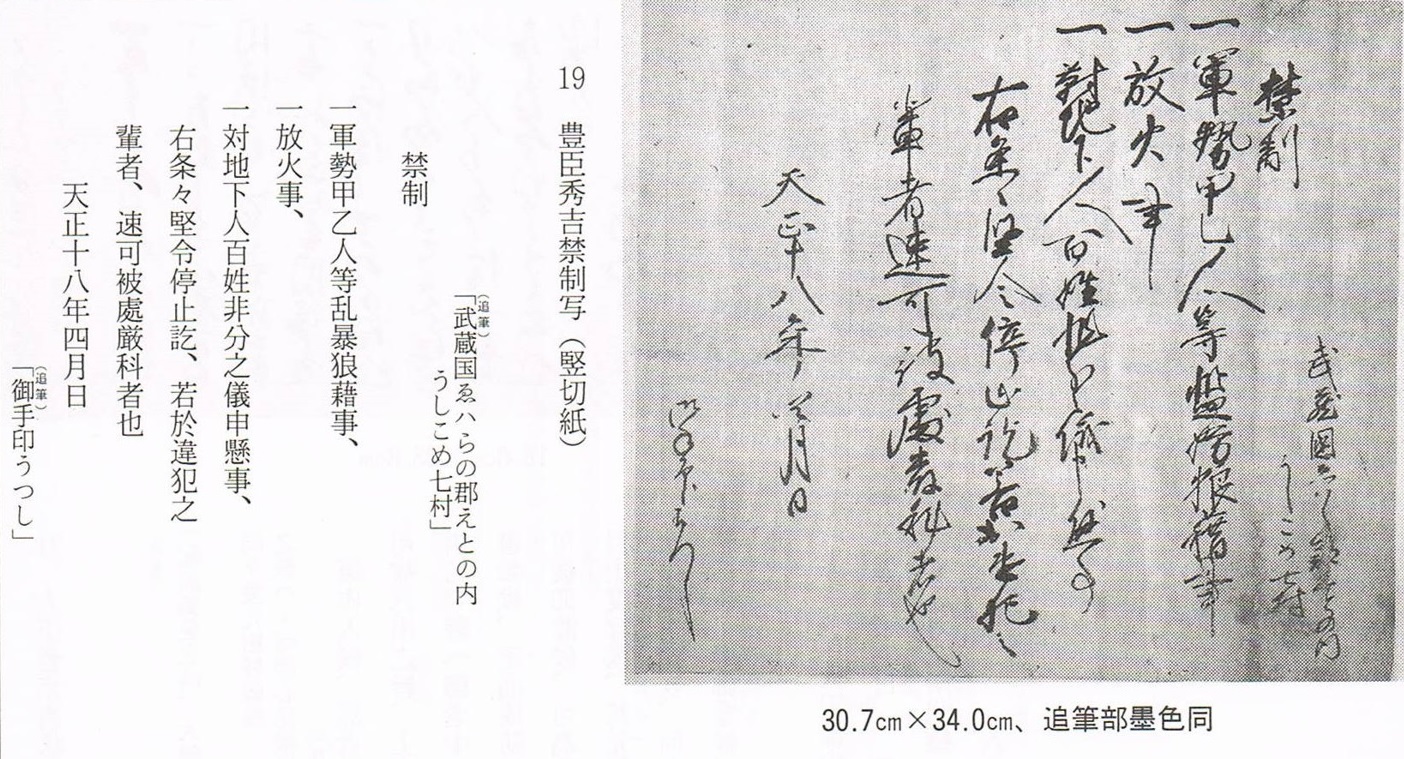

七つの村 小田原北条氏滅亡後、1590(天正18)年4月に豊臣秀吉の禁制に「武蔵国ゑハらの郡えとの内 うしこめ七村」とあり、また「御府内備考」でも同様な文がでています。

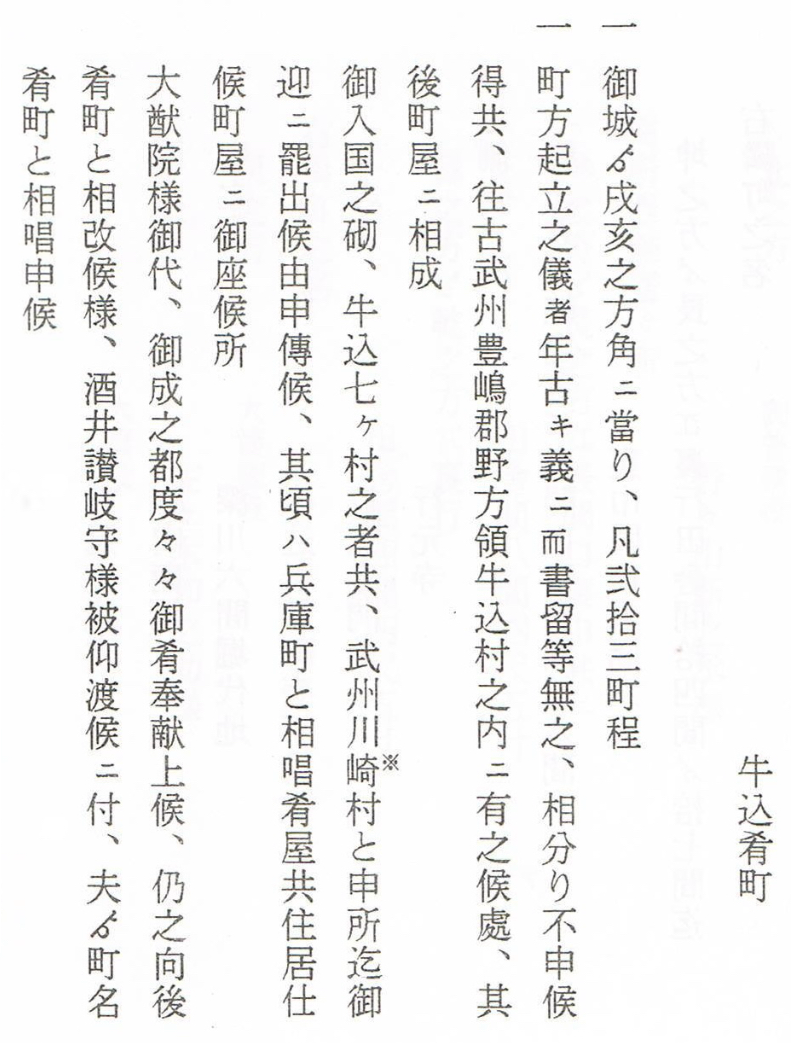

でも「御府内備考」の肴町では「牛込七箇村之者とも武州川島村ト申處迄御迎罷在候由申伝候其頃は兵庫町と相唱肴屋とも住居仕候町屋ニ御座候」、つまり、家康の江戸入城時には「牛込七ヵ村の住民は川崎までお迎えに出向き、その頃は兵庫町に住んでいました」。つまり牛込7村のうち1村は兵庫町という町だったのです。

城下町 室町時代以降、武将・大名の城郭を中心に発達し、武士団や商工業者が集住した町

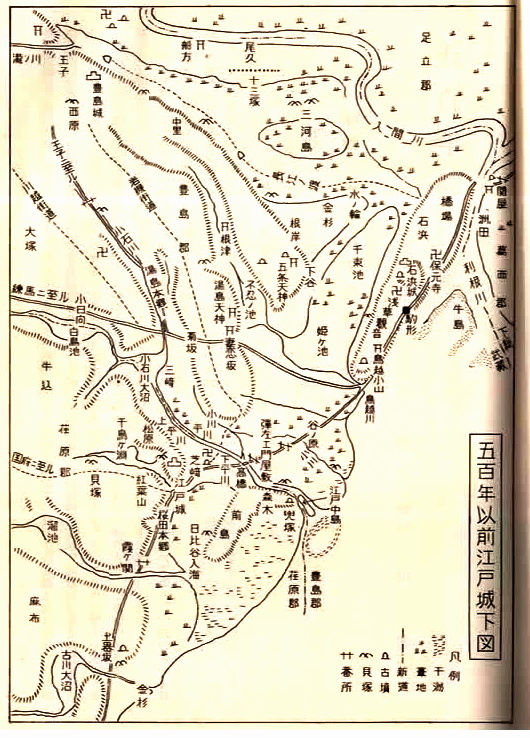

大沼 小石川大沼です。下図では(すいとうばし)の下に池が書かれています。

江戸図「千代田区史 上」千代田区役所。昭和35年

菊池山哉氏の「500年前の東京」(批評社、1992)は

| 「後楽園の南半部から三崎町の西へかけて余り深くはないが20尺程度の池がある。後楽園の台地と神楽坂方面の台地とは飯田橋と大曲りの橋の間で陸続きになっている。其の上流小日向の台地と牛込の台地との間の一大盆地が白鳥池である。 江戸川が流れ込み、末はドン/”\橋で小石川の大沼へ入り小石川の流れを合せて再び平川となつて、一ツ橋から常磐橋へ流れ、末は日本橋川となって江戸橋で東京湾へそぞく」 |

上平川 下平川 15世紀には、現在の江戸城平川門周辺に、上平川村と下平川村の2村があり、推測の域から出ないのですが、上平川村は平川門の北側付近、下平川村は江戸城大手門から東京駅周辺とされます。また、平川門の上下に分けて、平川は上平川と下平川に分かれました。

常盤橋 常盤橋公園から日本銀行までの日本橋川に架かる橋

太田道灌 おおたどうかん。室町時代後期の武将。1432~1486。江戸城を築城した。

高橋 平川の河口には大きな橋(「高き橋」「高橋」)がかかり、港町として大賑わいでした。ちなみに、江戸という地名も平川に由来します。「江」とは大きな川、つまり平川で、「戸」とは戸口、河口のこと。平川の河口が江戸になりました。

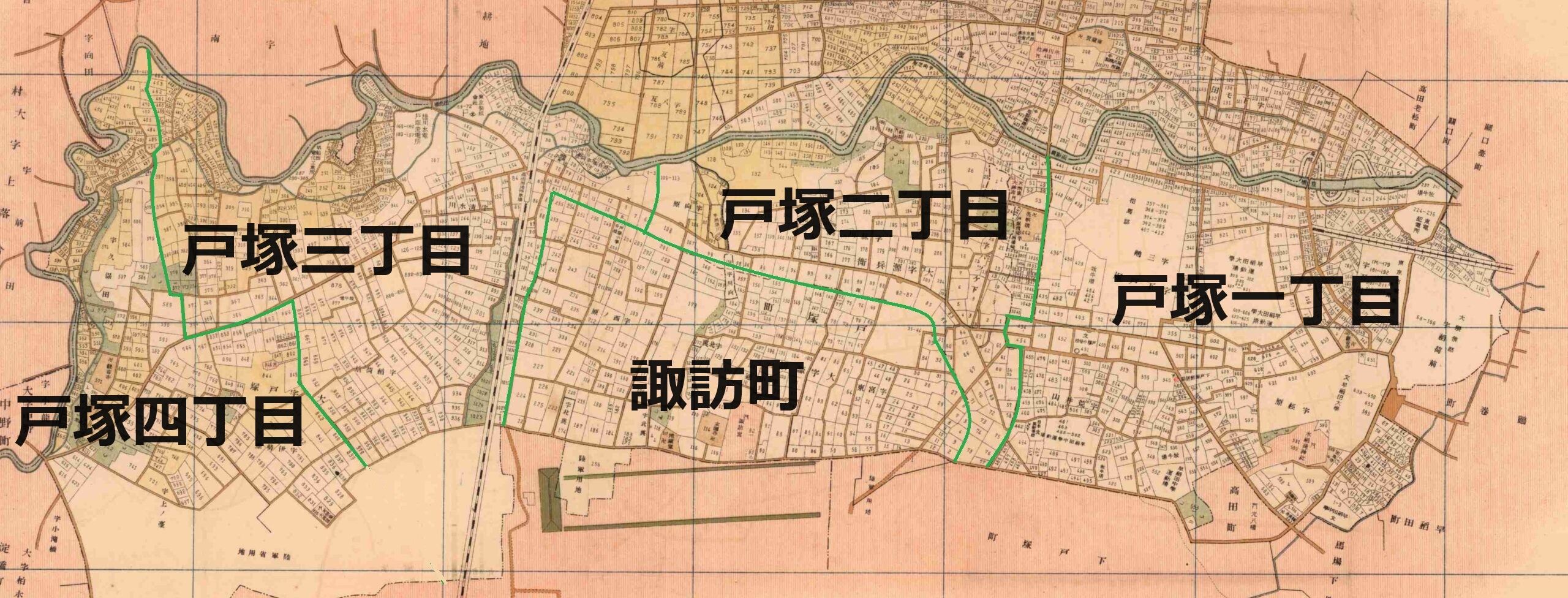

戸塚 大正3年(1914年)1月1日に町制施行し、戸塚町になり、昭和7年(1932年)10月1日、東京市編入時に大字下戸塚は戸塚町一丁目になり、大字源兵衛は戸塚町二丁目、大字戸塚は戸塚町三丁目と四丁目、大字諏訪は諏訪町になりました。1975年(昭和50年)まで変わりませんでした。

東京府北豐島郡高田町豐多摩郡戸塚町 東京遞信局 1920.9

兵庫町 兵庫は兵器の倉庫(武器庫)に由来。

武器製造職人 刀の製作では鉄師、刀匠(刀鍛冶、刀工)、研ぎ師、彫師や研磨師、鞘師といった複数の職人が必要でした。

菩提寺 ボダイジ。先祖代々の墓や位牌をおき、葬式や法事を行う寺。檀那寺。家単位で1つの寺院の檀家となり、墓をつくること。

家康の江戸入城 駿河から、天正18年(1590)8月1日、江戸城にはいりました。

牛込七ヵ村の住民…… 「牛込町方書上」肴町の項で、村から町に変わったと延べ、つづいて「御入国之砌、牛込七ヶ村之者共、武州川崎村と申所迄御迎二罷出候由申傅候」と書いてきます。つまり「御入国に関しては牛込七ヵ村の住民は武蔵国の川崎村というところまでお迎えに出向きました」

兵庫町を肴町と 同じく「牛込町方書上」肴町の項で、「大猷院様御代、御成之都度々々御肴奉献上候、仍之向後肴町と相改候様、酒井讃岐守様被仰渡候二付、夫ゟ町名肴町と相唱申候」と書かれ、大猷院様とは徳川家光のこと、ゟは合字の「より」。「徳川家光様は御治世の外出について、しばしば魚を差し上げたところ、今後は肴町と改名するといわれ、酒井讃岐守もこの命令を伝えて、これより、町名は肴町となりました」

御府内備考 ごふないびこう。江戸幕府が編集した江戸の地誌。幕臣多数が昌平坂学問所の地誌調所で編纂した。『新編御府内風土記』の参考資料を編録し、1829年(文政12年)に成稿。正編は江戸総記、地勢、町割り、屋敷割り等、続編は寺社関係の資料を収集。これをもとに編集した『御府内風土記』は1872年(明治5年)の皇居火災で焼失。『御府内備考』は現存。