芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)の「牛込地区 31. とうふ屋のラッパのはじまり」では……

| とうふ屋のラッパのはじまり (津久土町七) 大久保通りの十字路を左折して飯田橋に向う。200メートル位歩いた右手の都自動車会社の所には、東京一のとうふ屋だった尾張屋があった。祖先は江戸草分けの旧家で、水戸家から帯刀も許されていた。明治時代には市内で指折りの資産家に数えられて、30余の支店を出していたものである。とうふ屋が行商をする時ラッパを鳴らしたが、そのラッパを使うことを明治時代にはじめたのはここで、17代の長谷川金三郎であった。 〔参考〕 明治話題事典 |

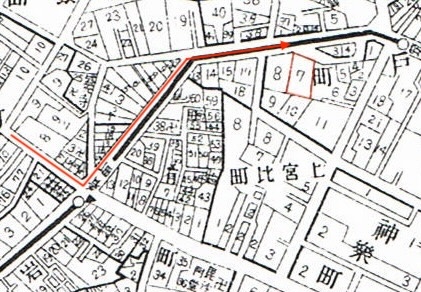

左折して飯田橋に向う 神楽坂交差点(現・神楽坂上交差点)を北西方面から入ってきて、左折して、北東方面の飯田橋に向かう。

右手の都自動車会社 下図を参照。実際には都自動車会社には津久土町8にありました。

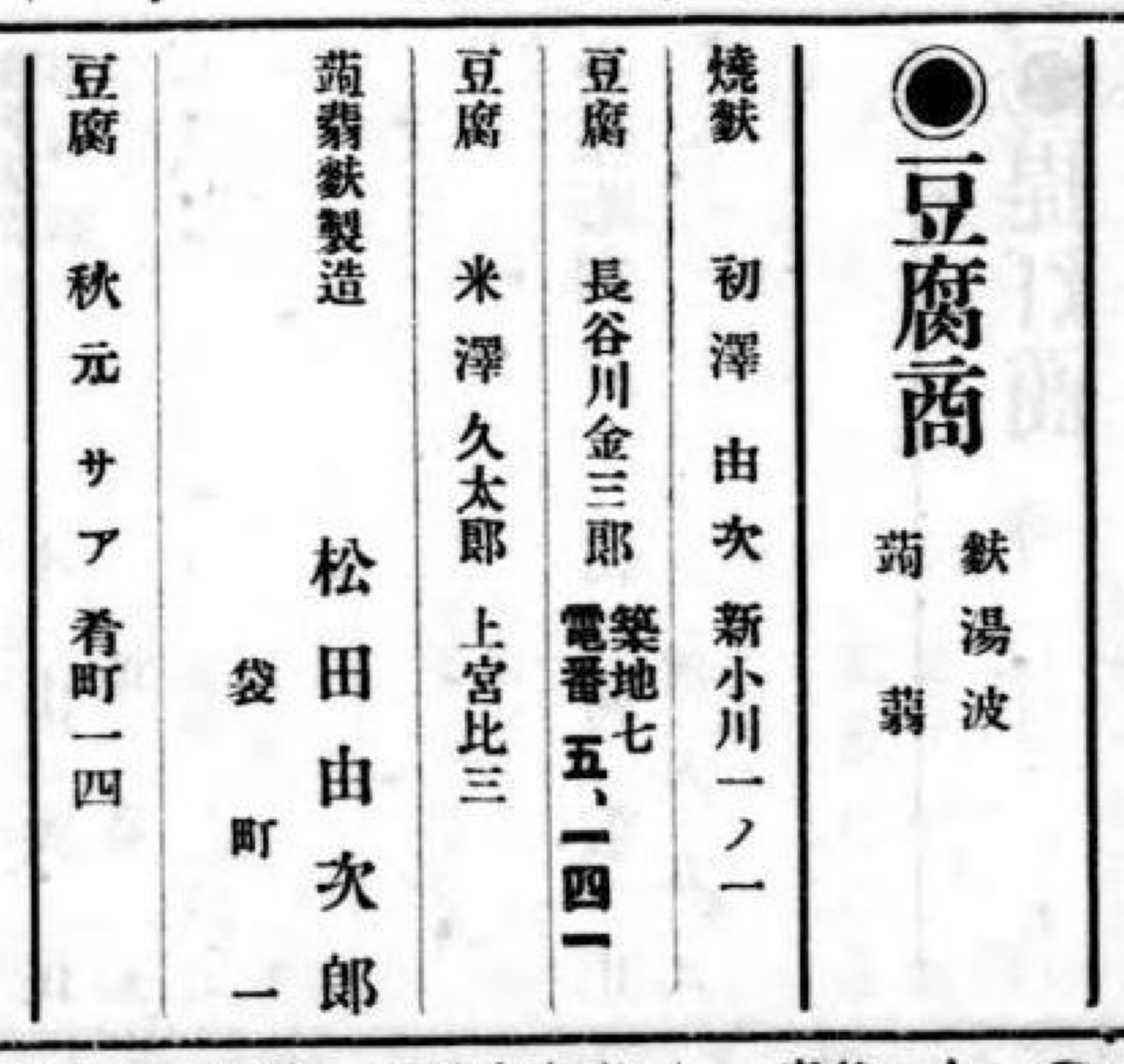

では小野秀雄編の「新聞資料 明治話題事典」(東京堂出版、昭和43年)を見ていきましょう。

| 牛込区築土町七豆腐屋尾張屋といへば市内屈指の資産家にて、また東京一の豆腐屋なり。水戸家より帯刀御免となり江戸草分の旧家にて当主長谷川金三郎まで17代なり。今は三十余の支店を有せるが豆腐行商にラッパを用ひしもこの人の草案なり。<明42・8・20、万朝> <解説>豆腐屋が天びん棒をかついで行商した明治、大正から昭和になり、自転車行商と変遷した。吹きならすラッパは円太郎馬車の御者も同じで一種の哀調を帯び庶民的である。 (豆腐は)中国では二千年前からあるそうである。日本に渡来したのは奈良朝時代である。豆腐は読んで字の通りをすると納豆の方がピタリとくるであろう。一般に常食になったのは茶道の盛んになった室町以後らしい。異名「おかべ」と呼ぶ。むかしの料理書には壁とか白壁と書いてある。宮中の大掃除の日に給食されたのは煮た豆腐に白ミソをかけた田楽ミソだったという。 『豆腐百珍』二編など珍しい。もめんごし・絹ごし・笹の雪など、ぎせいどうふ・冷奴・氷どうふ・高野どうふ・諸国名物いろいろある。 ラッパは洋式調練と同時に入った。明治になって三年にラッパ師の名簿が見える。小篠秀一という人はフランス人ギッチから学び山田顕義兵部少輔に認められ、曽我祐準中将の下でラッパ士となり、陸軍軍楽隊を作った。戦時中まで在営、タテトテのむずかしい音律のうち食事ラッパをよく覚えた。日本の兵隊はどうも調子がわるく、外国兵のはうまい。まずいラッパをスカスカラッパとあざけった。呼吸が洩れて吹き出してしまうからである。 |

豆腐行商にラッパ 現在も行っています。軍隊信号ラッパ、熊よけラッパ、行商ラッパに分けられます。

天びん棒 てんびんぼう。天秤棒。両端に荷を掛けて、中央に肩をあて、かつぎ運ぶのに用いる棒。

円太郎馬車 明治時代の乗合馬車の愛称。落語家4世橘家円太郎がこの乗合馬車の馬丁の吹くラッパを高座で吹いて評判になった。乗合馬車も、御者がラッパを吹きながら馬車を進ませたという。

おかべ 宮中言葉で豆腐の意味

白壁 豆腐の異称。

宮中の大掃除の日 平安時代に宮中では神様を迎える「煤払い(すすはらい)」を行いました。『江戸府内絵本風俗往来』(1905)では「煤払いの式の膳部は里芋・大根・牛蒡・人参・焼豆腐・田作(ごまめ)の平盛(ひらもり)、豆腐の味噌汁、大根・人参・田作の生酢、塩引鮭の切身の調理にて酒を汲む。勿論家例により大同小異ありと知るべし。また町家にては蕎麦の振舞あり」とあります。焼き豆腐は、堅めに造った木綿豆腐を水切りしてから、炭火やガスなどで焼いて焼き目を付けもので、一般に市販しているものと全く変わらないそうです。

豆腐百珍 とうふひゃくちん。天明2年(1782年)に出版した料理本。作者は「何必醇」だが、文人が趣味で記載したもので、一説に篆刻家の曽谷学川が書いたもの。豆腐は6種に分けられるという。

食事ラッパ 実際に自衛隊が食事ラッパを吹く様子。

タテトテ 不明。音程のコントルールの難しさと関係がある?

最後に、山田竹系著『四国風土記』「とうふ屋のラッパ」(高松ブックセンター、1962年)について記事がありました。

| とうふ屋のラッパ とうふ屋のラッパといえば、さきごろ亡くなった随筆家の石川欣一氏が、ある時知人の二世から、とうふ屋のラッパを買ってくれと頼まれた。 その二世は、永年東京に住んでいて、夕方に、プープイと吹いて来るあのとうふ屋のラッパに日本の音を感じ、アメリカに帰っても、日本が恋しくなったら、このラッパを吹いて自ら慰めようというのである。 石川氏は、二つ返事で引きうけた。 ところが、このラッパはどこにも売っていない。 金物屋にもないし、とうふ屋にもむろん売ってはいない。 困り果てて、ある日、西銀座のある料理屋のおやじに聞いてみたら、そのおやじも首をかしげたが、出入のとうふ屋さんに電話で尋ねてくれた。 その結果、あのラッパは、東京都とうふ小売販売同業組合という組合で配給するのだということが判った。 それで、その組合に手を廻し、400円也で一つのラッパを入手したが、そうなると手ばなすのが惜しくなって、自分の机の上に置いて、時々これを吹いて楽しんでいるということで、亡くなられた今日、あのラッパはどうなったか、と心配するわけではないが、ちょっと気になる。 このラッパは、もう一つ使い途がある。 北海道でクマに出会ったら、このラッパを吹くと、クマが逃げるのだそうである。 ある人が、北海道へ渡ってから、このラッパを持参するのを忘れ「ラッパオクレ」と 東京の家人に電報したというはなしを、半年ほど前さる雑誌で読んだことがある。 |

東京都とうふ小売販売同業組合 残念ながら、この組合はなくなっています。