新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 17975は平成28年に揚場町と下宮比町の寒泉精舎跡を撮影しています。

中央の黒い地に黄色の文字が説明板「寒泉精舎跡」で、設置されている場所は揚場町です。

その前に周囲を見てみます。左から……

- 東京電力の高圧キャビネット。「河立679」と「安心・安全 防犯ガラス/全硝連」「第50回 中央大学 理工白門祭 お笑いステージ シャッフル 歴史/しめて 11・4◯ 5◯ 6◯」

- 「(第2)東(文堂ビル)」「薬」(クスリの福太郎)

- 「日本 Japanese Language School 03-3235-xxxx」「てけてけ にんにく醤油タレ 焼き鶏 総本家 第2 東(文)堂ビル」「博多水炊き」「てけてけ 秘伝のにんにくダレ 焼き鶏 塩つくね 博多水炊き」「名物 塩つくね」「てけてけ にんにく醤油ダレ 焼き鶏 総本家」「うまい焼き鶏」「秘伝のにんにくダレ 塩つくね 博(多水炊き)」「ご宴会あります 焼き鶏79円 宴会コース 2500円」「ザ・プレミアム モルツ生 299円」「290円」「290円」

- 「定礎」

寒泉精舎の場所もよくわかっていません。芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)では

| 名代官の学習塾、寒泉精舎跡(下宮比町と揚場町との境) 筑土八幡を下りて大久保通りを飯田橋に向う。津久戸小学校と厚生年金病院の中間あたりは、江戸時代の儒者岡田寒泉が私塾の「寒泉精舎」を開いた所で、都の文化財(旧跡)になっている。 |

津久戸小学校と厚生年金病院本館は津久戸町、病院別館は下宮比町です。下宮比町から現在の大久保通りをはさんだ南側が、説明板のある揚場町です。

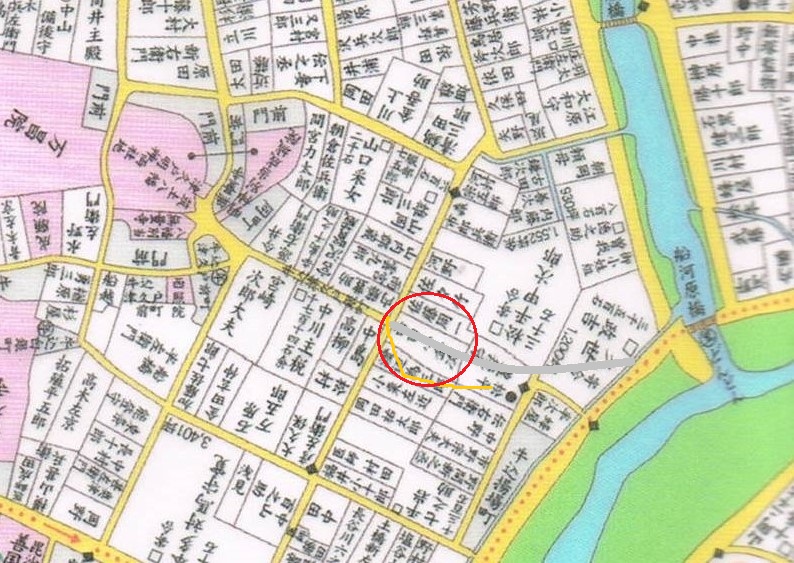

江戸時代には、現在の下宮比町と揚場町の間には道がありませんでした。新宿区地域文化部文化国際課「新宿文化絵図」(新宿区、2007年、下図)を見ると、西田小金次というおそらく旗本の屋敷がありました。

ここに道ができるのは明治時代のはじめで、明治40年頃、やや北側にずれた場所に現在の大久保通りが開通します。

2つの町の境界上に寒泉精舎があったと推測されるので、所在地が「揚場町二 下宮比町三」として指定されたのでしょう。

なお、東京市及接続郡部地籍地図 上卷(大正元年)では、大久保通りの南側に少しだけ下宮比町が残っていますが、現在では揚場町に変わっています。

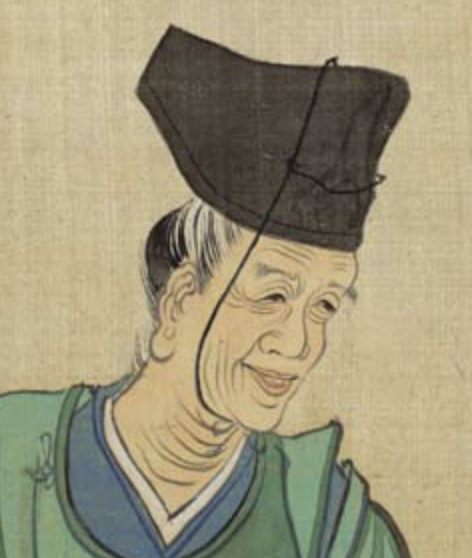

| 東京都指定旧跡 寒 泉 精 舎 の跡 所在地 新宿区揚場町二・下宮比町三 指定 大正8年10月 岡田家泉は江戸時代後期の儒学者で政治家。名は恕、字は子強、通称清助といい、寒泉と号した。元文5年(1740)11月4日江戸牛込に千二百石の旗本の子として生まれた。寛政元年(1789)松平定信に抜擢されて幕府儒官となり昌平黌(後の昌平坂学問所)で経書を講じた。柴野栗山(彦輔)・尾藤二洲(良佐)とともに、「寛政の三博士」と呼ばれ、寛政の改革で学政や教育の改革に当たった三人の朱子学者のひとりである(寒泉が常陸の代官に転じた後は古賀精里が登用された)。寛政6年(1794)から文化5年(1808)までの14年間は、代官職として現在の茨城県内の7郡82村5万石余の地を治め、民政家としての功績は極めて大きなものがあった。

寛政2年(1790)8月19日この地に幕府から328坪6余の土地を与えられ、寒泉精舎と名付けた家塾を開いた。官職を辞した後も子弟のために授読講義を行い、「朝ごとに句読を授け、会日を定めて講筵を開き給えりしに、門人賓客にみちみちて、塾中いること能わざるになべり」とあって、活況を呈している様子を門弟間宮士信が『寒泉先生行状』に記している。文化12年(1815)病気のため寒泉精舎を閉鎖し土地を返上した。文化13年(1816)8月9日77歳で死去し、大塚先儒墓所(国指定史跡)に儒制により葬られた。著書に『幼学指要』『三札図考』『寒泉精舎遺稿』などがある。 平成13年(2001)3月31日 設置 東京都教育委員会

|

寒泉精舎 「寒泉」とは「冷たい泉。冬の泉」ですが、ここでは「岡田寒泉がつくった」との意味。「精舎」とは「僧侶が仏道を修行する所。寺院」

岡田家泉 江戸中期の儒学者、民政家。号は寒泉。生年は元文5年11月4日(1740.12.22)。没年は文化13年8月9日(1816.8.31)。77歳。

儒学者 中国の孔子によって主張された政治道徳思想は儒教。実践倫理と政治哲学を加え、体系化した教育と学問を儒学。儒学を学んだり、研究・教授する人を儒学者。

松平定信 江戸幕府8代将軍徳川吉宗の孫。1787年〜1793年、老中として寛政の改革を実施。

幕府儒官 江戸幕府で儒学を体得し、公務に仕える者。儒学をもって公務に就いている者。公の機関で儒学を教授する者

昌平黌 昌平校。昌平坂学問所。昌平学校。黌とは「まなびや、学舎、学校」。江戸幕府直轄の学校。寛政の改革の際、実質的に官学となった。

昌平坂学問所 1790年(寛政2年)、神田湯島に設立された江戸幕府直轄の教学機関・施設。

経書 儒教の最も基本的な教えをしるした書物。儒教の経典。四書・五経・十三経の類。

柴野栗山 江戸時代の儒学者・文人。生年は元文元年(1736年)。没年は文化4年12月1日(1807年12月29日)。

尾藤二洲 江戸時代後期の儒学者。生年は延享2年10月8日(1745年11月1日)。没年は文化10年12月4日(1814年1月24日)。

寛政の改革 幕政の三大改革の1つ。老中松平定信を登用し、寛政異学の禁、棄捐令、囲米の制などを実施し、文武両道を奨励。しかし、町人の不平を招き、定信の失脚で失敗した。

朱子学者 朱子学は儒学の一学派。朱熹(朱子)の系統をひく学問。

常陸 東海道に属し、現在の茨城県北東部。

代官 幕府の直轄地(天領)数万石を支配する地方官の職名。

古賀精里 江戸時代中期〜後期の儒学者。生年は寛延3年10月20日(1750年11月18日)。没年は文化14年5月3日(1817年6月17日)

民政家 文官による政治。軍政に対する語。

授読 師が弟子一人一人に書物の読み方を教え伝える。塾生を個別に指導する。

句読 くとう。文章の読み方。特に、漢文の素読。

講筵 書物などの講義をすること。

間宮士信 江戸後期の旗本で地誌学者。生年は安永6年(1777年)。没年は天保12年7月24日(1841年9月9日)

寒泉先生行状 門弟間宮士信が著した書物。静幽堂叢書(第34冊・伝記部)に収録。

大塚先儒墓所 おおつか せんじゅ ぼしょ。江戸時代の儒者の墓所。儒学者が儒教式の葬式と祭祀(儒葬)を行った

儒制 不明。朱子の『家礼』に基づいた儒式の葬祭か?

幼学指要 ようがく しよう。刊行年は弘化3年(1846)

三札図考 寒泉精舎遺稿 不明。