地元の方からです。

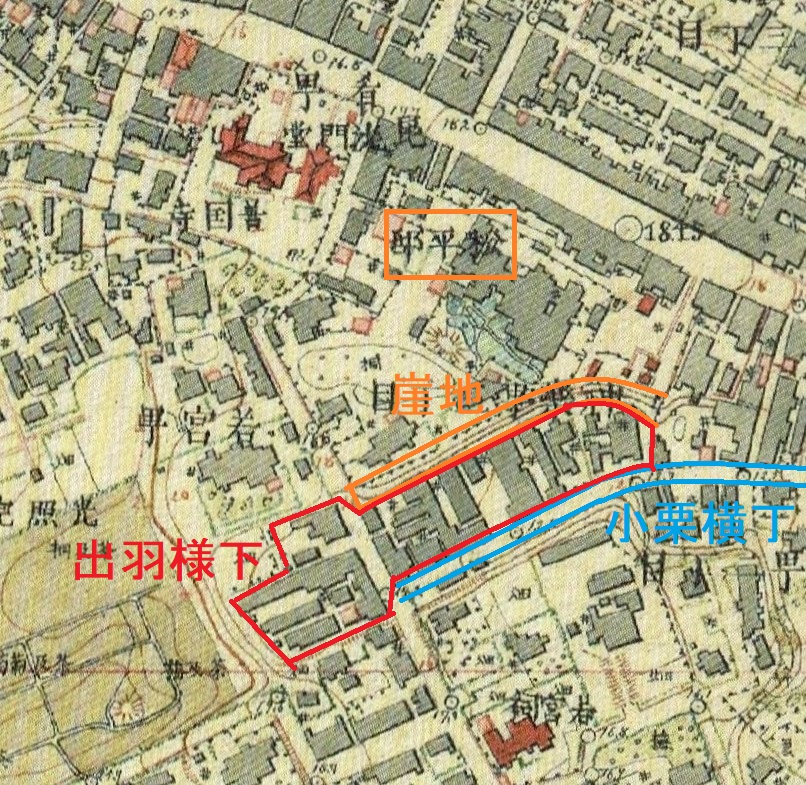

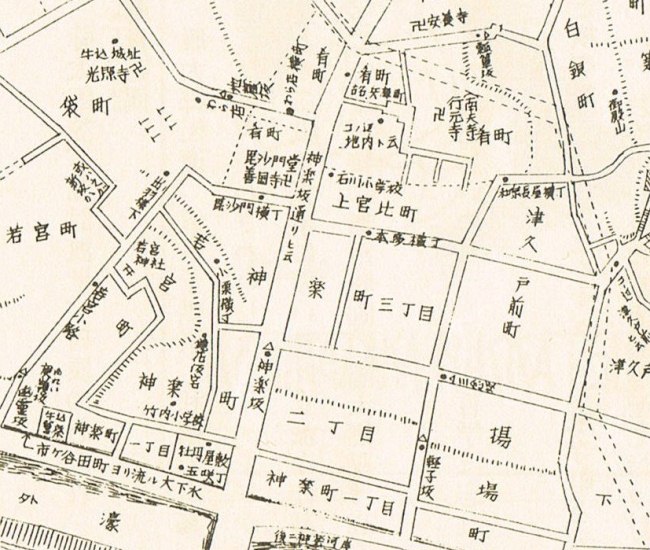

| 東京は坂と谷の町です。数多くの崖があり、その高低差が「○○上/下」という地名になった場所が多くあります。たとえば千代田区の「九段下/上」「明神下」、新宿区の「馬場下」「池ノ上」などです。神楽坂周辺では「赤城下」「矢来下」などが坂や崖の下の地名です。 このブログには「出羽様下」という、今では聞かなくなった地名が出てきます。 これについて、改めて考察します。 「出羽様」は現在の神楽坂3丁目3番地にあった松平定安伯爵の神楽坂邸です。屋敷があったのはさほど長い期間ではなく、明治4年から明治26年までです。松平伯爵はその後、四谷に転居しました。 神楽坂の出羽様の屋敷は、南側の裏に崖があります。崖下は江戸期まで小身(身分が低い、俸禄の少ない身分)の旗本などの屋敷でしたが、早い時期に町家に転じたことが明治16年東京測量原図で分かります。 地形的に、この町家一帯が「出羽様下」と呼ばれたと考えるのが自然です。現在で言うと熱海湯を含む小栗横丁の西半分です。 新宿区立図書館『神楽坂界隈の変遷』(1970年)の「神楽坂附近の地名」の図は、「・出羽様下」の「・」の位置を間違えてしまったのではないでしょうか。 |

竹田真砂子の「振り返れば明日が見えるー2」「銀杏は見ている」(「ここは牛込、神楽坂 第2号」牛込倶楽部、平成6年)では

| 本多の屋敷跡は、明治15, 6年頃、一時、牛込区役所がおかれていたこともあったようだが(牛込町誌1大正10年10月)、まもなく分譲されて、ぎっしり家が建ち並ぶ、ほぼ現在のような形になった。反対側、今の宮坂金物店の横丁を入った所には、旧松平出羽守が屋敷を構えていて、当時はこの辺を「出羽様」と呼んでいた。だいぶ前、「年寄りがそう言っていた」という古老の証言を、私自身、聞いた覚えがある。 |