新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8311は、旺文社から北に進んだ牛込中央通りの写真を撮ったものです。撮影は「昭和44年頃か」としていますが、ID 107-112を考えると、「昭和45年3月」が正しいと思います。

ここは矢来町で、道路は舗装し、左から歩道、縁石、コンクリート、車道があり、縁石は一定間隔で黃色になり、「駐車禁止」です。左の電柱はコンクリート製で背は高く、柱上変圧器や蛍光灯の街灯が付いていますが、右の電柱は背は低く木製です。

| 矢来町(昭和44年) | |

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8311は、旺文社から北に進んだ牛込中央通りの写真を撮ったものです。撮影は「昭和44年頃か」としていますが、ID 107-112を考えると、「昭和45年3月」が正しいと思います。

ここは矢来町で、道路は舗装し、左から歩道、縁石、コンクリート、車道があり、縁石は一定間隔で黃色になり、「駐車禁止」です。左の電柱はコンクリート製で背は高く、柱上変圧器や蛍光灯の街灯が付いていますが、右の電柱は背は低く木製です。

| 矢来町(昭和44年) | |

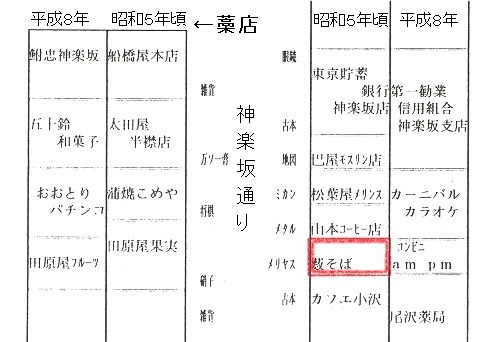

| 蕎麦屋でうまいのは籔、春月、麻布支店の更科、といふところ。おでん屋では小料理を上手に食はせる赤びようたん、お披露目の芸者もこゝへは顔を出す。肴町停留場附近の神楽おでん。そこから半丁ほど先きにお座敷てんぷらやが二軒。芝居趣味のがくや、食味を自慢の勇幸。以前に幇間をしてゐたとかいふ勇幸の主人は、尾崎紅葉の俳句の弟子とか。高いが、いゝ華客のある一寸通りから引っ込んだ店。 なんといっても夜の神楽坂はまだまだ花柳界に主体をおく。その全盛期は震災直後で大小の美妓六百数十を数へたものだが、今は旧検の二百余、新検の百五十どころ、二派に分離して対峙してゐるが、早晩旧通りに合併するとのこと。なにしろ有名な待合では松ケ枝、重の井、もみぢ、等々。百軒あまりも軒をならべてゐる。 |

|

相川さん 店は小さいんです。店があって、後ろに調理場があって、離れに住まいがあるんです。三つの家が建っていました。すぐ隣の「大和屋」さんという漆器屋には蔵があった家なんですが、「大和屋」さんと薮蕎麦さんの間に路地をこしらえまして、それで住まいの方へ薮蕎麦さんは入っていった。もちろん、調理場からも行かれますけどね。表から来たお客さんはその横から入っていく。

|

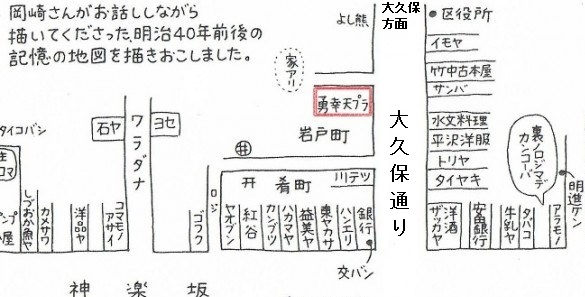

新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(平成9年)の岡崎公一氏の「神楽坂と縁日市」

赤びょうたん これは神楽坂仲通りで、神楽坂3丁目にあったようです。詳しくはここで

お披露目 芸者などがその土地で初めて出ること。あいさつ回り

がくや 芝居趣味なので「楽屋」なのでしょう。それ以外はわかりません。

勇幸 鏑木清方の随筆「こしかたの記」では

| この明進軒の忰だったのが、勇幸という座敷天ぷらの店を旧地の近くに開いて居る |

と書いています。詳しくはここで。また、『ここは牛込、神楽坂』第18号「寺内から」の「神楽坂昔がたり」で岡崎弘氏と河合慶子氏が「遊び場だった「寺内」でこう描いています。

幇間 ほうかん。太鼓持ち、末社で、男芸者のこと。酒席で遊客に座興を見せ遊興のとりもちをします。

華客 かかく。花客とも書く。ひいきの客。得意客。とくい。

花柳界 芸者・遊女などの社会。遊里。花柳の巷。

旧検、新検 検番(見番)は芸者衆の手配、玉代の計算などを行う花柳界の事務所です。昭和初期は神楽坂の検番は民政党、政友会の2派に分かれ、党員たちが集まり、豪遊し、戦術を練ったといわれています。旧検は民政党の一派が作る検番で、仲通りに店を開き、昭和初期には芸妓置屋121軒、芸妓446名、料亭11軒、待合96軒を有していました。政友会が作るのは新検で、本多横丁に店を開き、芸妓置屋45軒、芸妓173名、料亭4軒、待合32軒でした。現在の見番は見番横丁にあります。

対峙 対立する者どうしが、にらみ合ったままじっと動かずにいること

旧通り 元通りのことでしょう。もとどおり。以前の状態と同じ形や状態。

待合 待合茶屋とも。待ち合わせや男女の密会、客と芸妓の遊興などのための席を貸し、酒食を供する店。

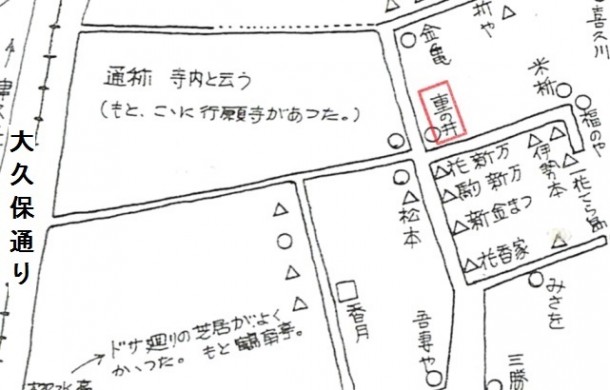

重の井 新宿区教育委員会の「神楽坂界隈の変遷」で「古老の記憶による関東大震災前の形」(昭和45年)によれば場所は5丁目。現在は巨大なマンション、神楽坂アインスタワーで完全に覆われてしまいました。

もみぢ 待合「もみぢ」が「紅葉」だとすると、紅葉は「火災保険特殊地図」(昭和12年)で上宮比町にありました。現在は「Ristorante LASTRICATO」(ラストリカート)と同じ場所でしょうか。ちなみに、旅館和可菜の場所を書くと水色のここになると思います。

| そばの春月は永坂更科、池端蓮玉と共に東都三老舗と謳われたのれんで、更科とやぶの中間を行くのが特徴とされている。また毘沙門天との間を横丁に入るとうなぎの橋本、神楽坂随一の繁栄と格を有する料亭松ケ枝がある。また表通りの毘沙門天を安置する善国寺は始め麹町にあり、家康自ら鎮護山善国寺と命名したもので、代々将軍家および江戸市民の信仰篤く二百三十余年前此地に移ってより、その緑日の賑わいは一層名高く、神楽坂繁栄の一因をなしたことは人形町の水天宮と好一対をなすものといえよう。その隣りが果物の田原屋。明治四十年頃創業、明治末年日本で始めてのフルーツパーラーを始めたものである。 |

| 私の一番いいのは、月並だが矢張り、麻布永坂の「更科」で、あのうちの更科そばには何んともいえない風味がある。はじめは「並の盛り」といういわゆる駄そばばかりを食った。しかしこれを段々やっている中にあの白い細い更科の方がよろしくなる。駄そばの方もうまいにはうまいが、味が重いし、舌へ残る気持も、少しべとりッとする。更科は少しあっさりとしすぎる位に、淡々たるところがいいようである。 |

| 永坂の「更科」も先生のおっしゃる通り。だがわたしは「さらしな」よりは、駄蕎麦の方が好きである。書生の頃十二銭の大盛、あれをよく食べた。一度に大盛三つを注文したら、女中さんに笑われた。「とても三つは無理ですから二つにしては」「いや、いいから持って来てくれ」、がやっぱり二つで閉口していると、その美しい女中さんがざる蕎麦につく「わさび」を持って来て「これを入れると食べられます」という。が、遂に駄目であった。駄蕎麦一筋で「さらしな」は余り淡泊すぎて、味をぬいた素麺をたべてるような、ただ、下地に何にかつけて食べてるというようなそんな感じで感心しなかった。この頃は「更科」へ行かないので、どんな事になっているか知らない。 |

| 下谷池の端の「蓮玉庵」もなかなかうまいもので、十四、五年前は、そば食いたちは東京第一の折紙をつけ、私なども毎日のように通ったが、これも今はいけない。そばそのものの味と下地の味とが、どうもぴったりと来ないようになったのである。 |

| 池の端の蓮玉庵の、蕎麦と下地の関係については、それからずいぶん長い間通ったが、いつ行っても行く度に先生の言柴を思い出して感心した。しかし考えて見ればこれが蓮玉庵というものの独自の「味」だったかも知れない。 |

| ◇橋本――毘沙門裏に昔からある山手一流の蒲燒料理、花柳の繩張内で座敷も堂々たるもの。まあこの邉で最上の鰻を食べたい人、叉相當のお客をする場合は、こゝへ招くのが一番お馳走でせう。 |

現在は石かわ

| 「松ヶ枝がどんなに大きくて繁盛していたかは、下働きの女中だけで50人はいたことを話せば想像できるでしょう。下働きの女中さんというのは、料理もここで作っていましたから食器を洗ったり、掃除をしたり浴衣や敷布を洗濯したり。」 |

現在はマンション

| その時わが家の女の子供が三人仲よく手をつらねて玩具屋の前に立っているのに出会った。 「お父さん、風船買って頂戴」 七つになる一番末の子が、逸早く私の袂を捉えて甘えかかった。同行の友人の手前、私が拒み得ないという弱点を、かの女は経験によってちゃんと知っているのだった。私は文句もいえずだまって十銭の白銅を一つ握らせた。 「お兄さんも来ているわよ」 かの女はうれしさの余りにか、おせっかいにもなおそんなことを私に告げ知らせるのであった。なるほど少し行くと、長い巻紙に出たら目に沢山数字を書きつらねたのを高く頭上にさしあげて記憶術の秘訣とやらを滔々弁じている角帽の書生を取り巻いた人だかりの中に、私は長男の後姿を見かけた。が、つかまったらことだと思って素知らぬ顔で通り過ぎた。 あちらにもこちらにも小さな人の渦が出来波が流れて、この狭い場末の一角にも、鄙びた、ささやかな、むしろ可憐な感じのものながら、流石に初夏の宵の縁日らしい長閑な行楽的な気分が漂っていた。すぐ近くの河田町にある女子医専の若い女学生が、黒い洋服姿で、大抵三人ずつ一組になってぶら/\しているのが、こゝの縁日の特色のように目立った。漬物屋へ入って、つくだ煮や福神漬など買っているものもあった。 |

つらねる 連ねる/列ねる。 1列に、または順番に並べる。

袂 和服の袖付けから下で袋のように垂れた部分

白銅 主体は銅、ニッケルは10~30%の合金。100円硬貨が代表的。10銭白銅貨幣は大正9年~昭和7年(1920~1932年)に流通し、1.00匁(3.750グラム)。割合は銅750とニッケル250。直径は22.121ミリ。

縁日 神仏との有縁の日のこと。神仏の縁のある日を選び、祭祀や供養を行う日。縁日と東京で縁日に夜店を出すようになったのは明治二十年以後で、ここ毘沙門天がはじまり。『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』の「神楽坂界隈の風俗および町名地名考」では

| こゝで縁日と夜店との区別について一言しておきたい。縁日は地蔵なり不動なり稲荷さまなりの祭日で、神社では祭日であり仏では縁日である。夜店は毎日特定の場所に限り夕方から露店を出すもので、縁日の露店は昼間から店を出している。大抵境内には子供相手の安玩具や、喰べものやが出ている |

女子医専 現在の女子医大。1900年12月5日、東京至誠医院の一室に東京女医学校創立。03年、牛込区市ヶ谷河田町の陸軍獣医学校跡地に移転し、08年、東京女医学校附属病院を設置。12年、東京女子医学専門学校、通称「東京女子医専」に昇格。20年、卒業生は無試験で医師免許取得ができるようになった。50年、 大学令で東京女子医科大学医学部を開設しました。

| 「どこの縁日でも同じだね」と友達はむしろつまらなさそうにいった。 「まあそうだね、殊にここなんか子供相手が主で、実に貧弱なものだが、それでも縁日だというと不思議に人が出るからね。そしてあたりの商店でも何でも段々と自然によくなって行くからね。だから土地の繁栄策としては、どうしても縁日というものが必要なんだね」と私がいった。「神楽坂にしたって、今日の繁栄を見るに至ったのは、そりゃ種々様々な条件や理由がそなわっていたからに違いないが、極最初は、矢張り毘沙門の縁日なんかゞ主として与って力があったんじゃないかと思うんだ。現に、今ではもう普通の日も縁日の日も区別が付かないようになってしまったけれど、僕が知ってからでも、元は寅と午との縁日の晩だけ特に沢山夜店が出て、従って人出も多く、その縁日の晩に限って、肴町から先が車止めになったような訳だったからね。その頃は僕なども、特に今日は寅毘沙だ午毘沙だといって、丁度今僕の子供等が手をつないで近所の縁日を見に行くように、友達を誘ったり誘われたりして早稲田の奥あたりから出て行ったものだった。夜店なんか見るよりも、ただ人込の中をぶら/\しながら若い異性の香を嗅いだり袖が触れ合ったりするのを楽しみにね、アハヽヽ」 「随分不良性を発揮したことだろうね」と友達は笑いながら半畳を入れた。 「いや、どうして/\、極めて善良なものだったさ。今日のモダン・ボーイと違って、その頃の僕等ときたら、誰も彼もいわゆる『人生とは何ぞや』病にかかっていたので、そういう方面には全く意気地がなかったよ。それにこの頃のように、善くも悪くも簡単に女の見られるカッフエなんていうものはなしさ、精々三度に一度位、毘沙門隣の春月か通寺町の更科あたりで、三銭か五銭のザルそば一つ位で人生や文学を談じては、結局さびしく帰ったものだよ。それでその頃は、普通の日はそんなににぎやかでもなかった。夜店も寿司屋の屋台店位だったが、それがいつとはなしに、銀座あたりと同じく毎晩定夜店が出るようになり、人出も毎晩同じように多くなり、従ってあたりも益々発展して来たというわけだ。今ではもう特にいつが縁日だということも分らない位で、吾々も又いつが寅毘沙だ午毘沙だなどいうことを知る必要もなくなった。いつ出かけて行っても同じように賑やかで、華やかで享楽地的気分が益々濃厚になって来たね」 |

寅と牛 『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』の「神楽坂界隈の風俗および町名地名考」では

| 中でも神楽坂の毘沙門天の縁日は余り盛り場のない山の手の事であるから、付近の人が盛んにこの縁日に集まり、寅毘沙、牛毘沙といって十二日のうち二日は、特に陽気のよい時などは人出で賑わったが、寅の日は毘沙門の縁日で、牛毘沙は毘沙門天の縁日ではなく、境内の出世稲荷の縁日なのである。 |

ではどれぐらい前に始まったのでしょうか。東京理科大学理窓会埼玉支部の「西村和夫の神楽坂」ではこう書いています。

| さらに夜店が明るく華やいだのは電気とアセチレンランプが現れた20世紀以後からのことだ。夜店が明るくなるにつれ震災前後を境に「バナナの叩き売り」で代表されるような威勢のいい香具師の啖呵が聞こえるようになると、植木屋は次第に隅に追いやられることになった。 そればかりかアセチレンランプからでる異様な臭いは夜店の臭いとも思われる時代に変わっていく。街路灯も少なく、ネオンもイルミネイションもない時代、日が暮れ神楽坂の夜店が一斉に明かりを灯すと、光の帯が明るく道路を歩く人を浮び上がらせた。そして時間がたつにつれて光に集まる虫のように人の数は次第に増えていった。 寅の日だけの縁日がやがて午の日にも出るようになり、寅の日と午の日は寅毘沙、午毘沙と言って200軒以上の夜店が狭い道路の両側に2列に並んだ。やがてそれが連日になり、人の出盛りの時間になると坂が人間で埋めつくされ、坂下と坂上には[車馬通行止]の提灯が下げられ坂は歩行者天国にされた。これで通行人は安心して神楽坂の夜店見物を十分に楽しむことができたのである。夜店を訪れた客は坂を2~3時間かけて2~3回上下するのが普通だった。200軒もでる店を見て回るのには1日や2日で終わるものではなかった。 夜店の範囲も通寺町から矢来町に達するいきおいでのび、大久保通りも人と店で溢れるようになったが、しかし、通行人は神楽坂の夜店のほうが格が上だと考えていたようだ。この状態は日中戦争が始まるころまでつづいたが、戦争が激しくなると急速に姿を消してしまった。敗戦後、米軍の空襲で焼土と化した街は復興したが再び夜店を見ることはなかった。 |

寅の日に縁日がでたのは江戸時代でした。午の日に縁日が出たのは『新撰東京名所図会 第41編』(明治37年)によれば、「境内に出世稲荷あるを以て近来午の日にも縁日を開くこととしたれば。」と書いてあります。つまり、明治37年よりは昔です。区の「新宿区史・史料編」(昭和31年)の「古老談話」によれば「明治中頃」です。

芳賀善次郎氏の「新宿の散歩道」(三交社、1972年)では「東京で縁日に夜店を開くようになったのはここが始まりで、明治二十年ごろからであった。それ以後は、縁日の夜店といえば神楽坂毘沙門天のことになっていたが、しだいに浅草はじめ方々にも出るようになったのである。」

「大江戸歴史散歩を楽しむ会」(https://wako226.exblog.jp/16086315/)によれば、「明治20年(1887)東京で初めて縁日に夜店が出て神楽坂通りは人波で溢れ、坂の上下に設けた車馬通行止めは歩行者天国のはしりとなった。」と書いています。原典がでるまでは、完全な引用にはなりません。

半畳を入れる 他人の言動を茶化したり、非難したり、野次ったりすること。半畳とは江戸時代の芝居小屋で敷く畳半分ほどの茣蓙のこと、役者の演技が下手だとヤジを飛ばして、この茣蓙を投げ入れたという。

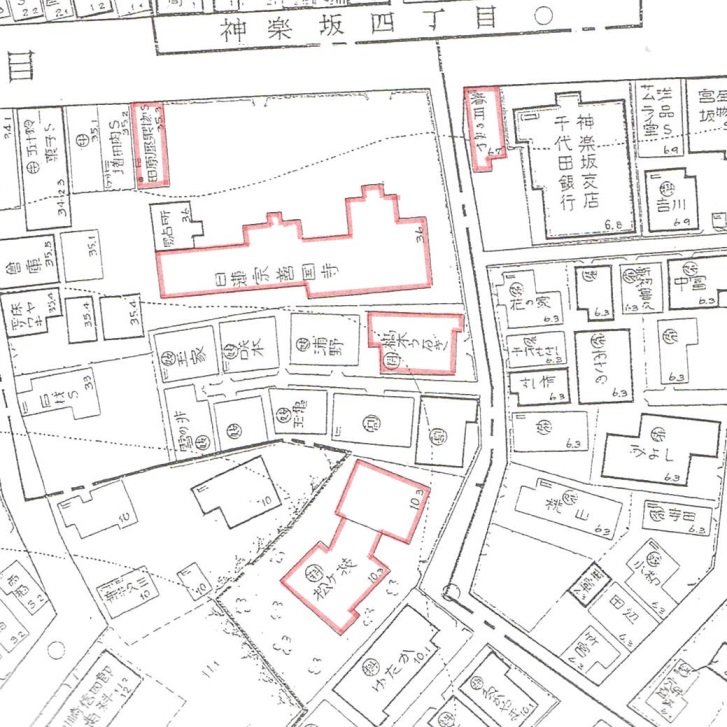

更科 昭和12年の「火災保険特殊地図」で「更科」は左の図で赤い四角の色を使って書いてあります。

しかし岡崎弘氏と河合慶子氏が『ここは牛込、神楽坂』第18号の「神楽坂昔がたり」で「遊び場だった『寺内』」を書き、その「更しな」は神楽坂通りに直接面しています。以前の明治末期は直接面し、大正に大震災が起こり、昭和の初めでは奥に引っ込んだ場所になったのか、どうなのか不明です。

享楽地 快楽を追求する場所。