『ここは牛込、神楽坂』第4号で川村克己氏が津久戸小学校のことを書いています。

川村氏はフランス文学者で、1945年、東京帝国大学仏文科を卒業し、立教大学教授を勤め、退職後は新潟産業大学副学長。生年は1922年3月13日、没年は2007年6月14日。享年は満85歳。

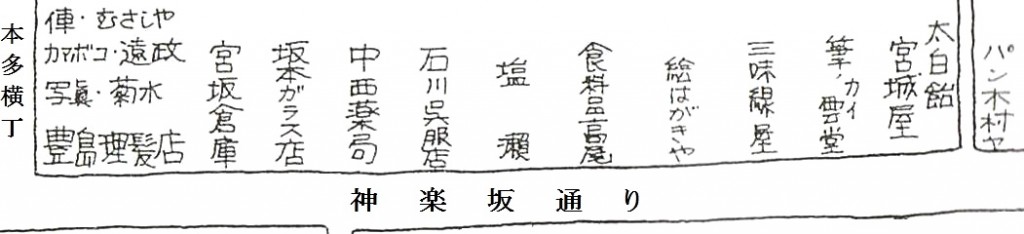

| 思い出はいつも、光とともにあった。遥か遠くに去った日々が、時折りきらりと光るきらめきを送ってくる。そして失われた時の風景がよみがえる。 その日、いつも明るいはずの教室には、どんよりとした薄暗い光が重苦しく淀んでいた。いつもは優しい西林先生が、いかめしい顔つきで立っていられる。宿題をやってこなかったひとは立ちなさいと言われ、おずおずと立ち上がった僕の眼には涙が惨み出てきた。 前の日、学校から帰るとランドセルを放り出し、宿題はないのという母の声をふり切って、毘沙門さまに日暮れまで遊びに出かけてしまったのだ。 お使いに行かされたのでと言い訳にもならぬ言い訳をか細い声で言ったのに対し、「一日中お使いしていたわけではないでしょう」と問いつめるきびしい声が返ってきた。先生の姿は、灰色のバックに黒々と浮かんで、あふれる大粒の涙の中にゆれる影となって見えなくなった。木造だった校舎の一階の、一年生の教室は、悲しい光に満ちていた。 § 雨が降るとそのゆるやかな小松石の石段は、鮮やかな緑色に光るのだった。そこをぴちゃぴちゃとはねをあげながら走り降りるのが好きだった。 神楽坂をのぼりつめると右側に、木村屋というパン屋さんがある。その先は細い路地をへだてて、太白飴を名代とする宮城屋があり、その次が古めかしい作りの筆墨を商う魁雲堂という店があった。この筆屋が僕の育った家である。 その頃、折れそうに痩せこけた少年の僕は、いつも遅刻しそうになりながら、パン屋と飴屋の間の路地に駆け込み、突き当たって右に折れる。置屋の並ぶその道が、やがてゆるやかに下る石段となる。いつもはくすんだ色のその石段が、雨に濡れると装いを凝らしたグリーンの色となり、この僕になにかわからない言葉で、語りかけてくるのだった。 段をおりきって、これもさして広くない道へ出る。そこを左に折れて、真っすぐに、だらだらと下ると、われらが津久戸小学校の門に行き着く。 § 新学年のまだ馴染めない教室だけれども、華やいだ光に満ちている。校庭をとりまく桜の木が、咲き乱れる花をつけて、その枝が二階の僕たちの教室の窓際にまでのびている。 その明るい教室の教壇のわきに見なれない少年が立っている。転校生として先生が紹介されたその子は、僕の前の席に座った。櫛田克己という名で、僕と同じ名なので、すぐ仲良しになった。しかし、何ヵ月かたつと、彼の姿は消えてしまった。また引っ越していったらしい。中学に入ったら、その櫛田と再会し、肴町の鳥肉屋の息子、重田功もまじえ、この三人は長く友達としてつき合った。先年櫛田はこの世を去り、残された二人は、淋しい思いを抱きながらも、時折出会って懐かしさを反芻している。 |

小松石 箱根火山の溶岩が急速に固まった安山岩で、特に神奈川県真鶴町でとれるのを「本小松石」という。石の表面を研磨すると、緑がかった灰色の輝く美しい石肌がでる。

はね 跳ねる。はずみをつけて飛び上がる。跳躍する。

太白飴 たいはくあめ。精製した純白の砂糖を練り固めて作った飴。

名代 なだい。評判が高いこと。名高いこと。

宮城屋 宮城屋は下図の右から2番目

置屋 おきや。芸妓を抱えて、料亭・茶屋などへ芸妓の斡旋をする店。芸妓屋。芸者屋。

津久戸小学校 明治37年に開校。酒問屋の升本喜兵衛氏がこの学校を寄付。

櫛田克己 くしだかつみ。朝日新聞の学芸記者。

肴町 現在は神楽坂五丁目

重田功 久保たかし氏が書いた随筆「ふるさと神楽坂」(大久保孝、1994年)で、「重田功」の名前が出てきます。それを除くと、なさそうです。

| 私と津久戸小学校の同級生で、早稲田中学へ行った人達は多かった。 その中で、川村克己君(立教大学の文学部教授でフランス文学者、その後柏崎市にある新潟産業大学の教授になり、今は副学長)、重田功君(サラリーマンを定年でやめたあと、今は横須賀で自然破壊に敢然と立ち上がり、運動を行っている)、櫛田克己君(故人櫛田民雄氏と櫛田ふきさんの息子。朝日新聞の記者として、大佛次郎さんが「天皇の世紀」を執筆されるに当って、つきっきりでお世話をした人として有名)のトリオは、まことにうらやましい仲であった。 後年、川村、重田の両君がその想い出を書いておられる。 |