矢来町の大部分は旧酒井若狭守の下屋敷でした。

矢来という言葉は、竹や丸太を組み、人が通れない程度に粗く作った柵のことです。正保元年(1644年)、江戸城本丸が火災になったときに、第3代江戸将軍の家光はこの下屋敷に逃げだし、御家人衆は抜き身の槍を持って昼夜警護したといいます。以来、酒井忠勝は垣を作らず、竹矢来を組んだままにしておきます。矢来は紫の紐、朱の房があり、やりを交差した名残りといわれました。

江戸時代での酒井家矢来屋敷を示します。なお、酒井家屋敷の右上端から左上端(牛込天神町交差点)までを、俗に矢来下といっています。

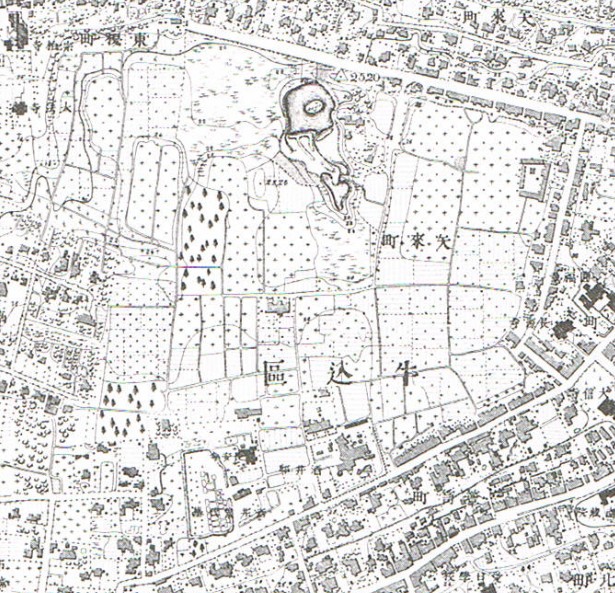

明治5年、早稲田通りの北部、つまり12番地から63番地までの先手組、持筒組屋敷などの士地と、1番地から11番地までの酒井家の下屋敷を合併し、牛込矢来町になりました。下図は明治16年、参謀本部陸軍部測量局の「五千分一東京図測量原図」(複製は日本地図センター、2011年。インターネットでは農研機構)。酒井累代墓なども細かく書いています。

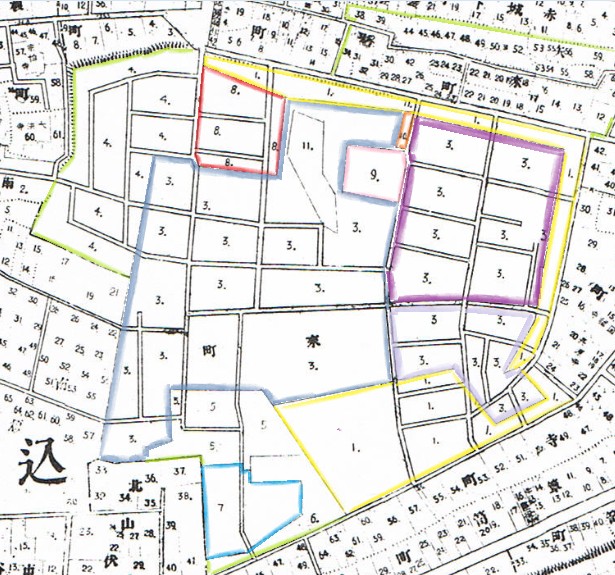

明治18年ごろは下図。池があるので、かろうじて同じ場所だと分かります。何もない荒れた土地でした。なお、以下の地図は『地図で見る新宿区の移り変わり』(新宿区教育委員会、昭和57年)を使っています。

明治28年頃(↓)になると、番号が出てきて、新興住宅らしくなっていきます。1番地は古くからの宅地(黄■)、3番地は昔は畑地。7番地(水色■)は長安寺の墓地だったところ。8、9番地(赤■とピンク■)は山林や竹藪、11番地は池でした。それが新しく宅地になります。

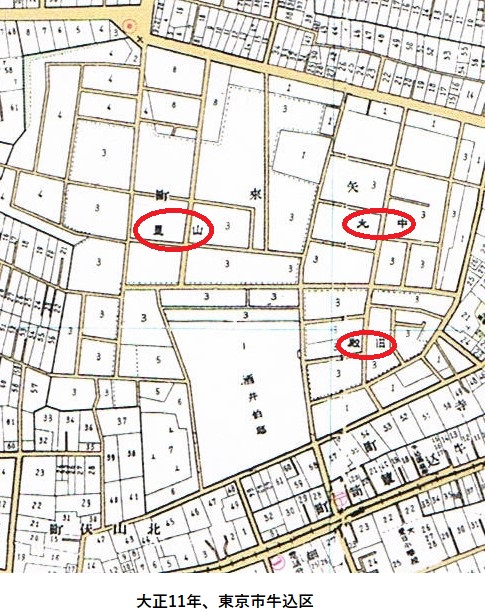

3番地には字として旧殿、中の丸、山里の3つができます。旧殿は御殿の跡(右下の薄紫■)、中の丸は中の丸御殿の跡(右上の濃紫■)、山里は庭園の跡(左の青■)でした。

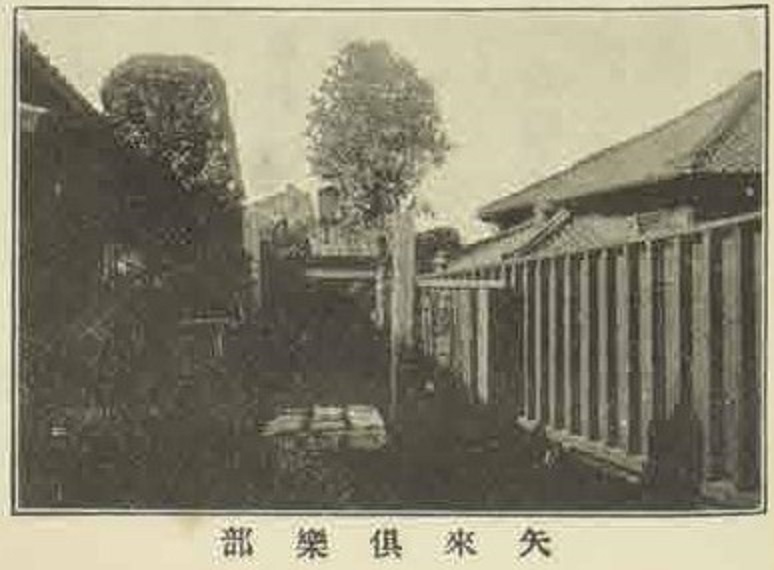

11番地は庭園で、ひたるがいけ(日下ヶ池)を囲んで、岸の茶屋、牛山書院、富士見台、沓懸櫻、一里塚などの由緒ある建物や、古跡などがありました。将軍家の御成も多かった名園でした。 矢来倶楽部は9番地(ピンク■)にあり、明治二十五年頃に設立しました。

最後に現代です。矢来町ハイツは日本興業銀行の寮からみずほ銀行社宅になっていきます。

牛込中央通りを見た360°写真。上下左右を自由に動かすこともできます。正面が矢来ハイツ。

私の曾祖父は理髪師でした住まいは東京市牛込区矢来町111番地でした。名前は青山栄次郎

1875年 明治 8年12月12日 生まれ、祖父の青山繁芳が昭和8年ごろ菓子店に商いを変えるまでこの地で理髪店を営んでいたそうです。曾祖父と祖父の店名を知りたいのですが資料など残っていませんか?わかる範囲で結構ですよろしくお願いします。

区の図書館にある地図を調べる以外になさそうです。「地籍台帳・地籍地図・大正元年」、「火災保険特殊地図」などが頭に出てきますが、職員に聞いてみては? 矢来町の過去の番地から調べるので相当大変です。111番地が過去も同じなのか、それとも違うのか、そこから探していきます。大変です。頑張ってください。

もう一つ、新宿区歴史博物館で、聞いてみたらどうでしょうか。

私も矢来町に住んでいて印刷工だった祖父の家を探しているクチですが、借家だったのか未加入だったのか昭和12年火災保険特殊地図 戦前牛込区には名がでてきません。

この地図は火災保険に加入している地権者と商店などを対象にしているようですが、どこからどこまでが板塀で、コンクリート壁だったかなど戦災で焼ける前の街の様子がよくわかりますね。

区立中央図書館で閲覧すると原本ではなくコピーでした。No22(赤城元町)が欠落していることを言うと図書館の方で都市製図社に頼んでコピーさせてもらった際に既に散逸していたのだそうで仕方がありませんと司書の方が申し訳なさそうに説明してくれました。

無いと言われると見たくなるもので、どこかにこのNo22の原本はないものでしょうかね