文学と神楽坂

昭和23年、稲垣足穂氏は「方南 かたなみ

ヤマニバー の、ヒビ割れの上に草花をペンキで描いた鏡の傍に、褐色を主調にした油絵の小さな風景画が懸かっている。「これはあたしのお父さんの友達が描いたのよ」と彼女は教えた。それは清水銀太郎 と云って、俺の二十歳頃に聞えていたオペラ役者 である。「あれは分家 の弟だ」とは、縄暖簾 横寺町 のどぶろく 屋のことである。この古い酒造家と表通りのヤマニバーとは同姓 であるが、そうかと云って、常連が知ったか振りに吹聴しているような繋り は別にないらしい。其処がどうなっているのか見当が付かぬけれど、然し何にせよ、彼女の家庭を今のように想像してみると、俺の眼前には下げ髪 姿の少女が浮ぶ。立込んだ低い家並 の向うの茜 の夕空。縄飛び。千代紙。ビイ玉。そしてまた〽勘平さまも時折は ……。横寺片隅 の孤りぼっちの起臥 は、昔馴染の曲々のおさらいをさせた。俺の口から知らず知らずに、〽千鳥の声も我袖も涙にしおるる磯枕 ………が出ていたらしい。トシちゃんが近付いてきて、「あら、謡曲 ね」と云った。彼女は「うたい」とも「お能」とも云わなかった。「謡曲ね」と云ったのである。また彼女は何時だって「酔払ったのね」とは云わない。「ご酪酊 ね」である。

方南 東京都杉並区南東部の地名。方南一丁目と方南二丁目。地名は「ほうなん」ですが、この小説では「かたなみ」と読みます。

それ 「清水銀太郎」は「お父さん」か「友達」ですが、全体を見ると、おそらくこのお父さんが清水銀太郎なのでしょう。なお、このオペラ役者の詳細は不明です。

オペラ役者 歌って、演技する声楽家。現在は「オペラ歌手」のほうがより普通です。

分家 家族員がこれまで属した家から分離し、新たにつくった家。なお、元の家は本家。

縄暖簾 飯塚酒場 のこと。横寺町にありました。

どぶろく 日本酒と同じく米

麹こうじ 、蒸し米と水で仕込み、発酵したもろみを濾過はなくそのまま飲む。

同姓 どちらも「飯塚」だったのでしょう。

繋り 現在は「繋がり」。つながり。結びつき。関係があること。

下げ髪 さげがみ。髪をそのまま、あるいは

髻もとどり で束ねて後方に垂れ下げた女性の髪形。

家並 いえなみ。家が続いて並んでいること。

茜 あかね。黄みを帯びた沈んだ赤色。暗赤色。

〽勘平さまも… おそらく「仮名手本忠臣蔵」から。

謡曲ようきょく の一種でしょう。

横寺片隅 稲垣足穂氏の住所は「横寺町37番地 東京高等数学塾気付」でした。

起臥 きが。起きることと寝ること。生活すること。

〽千鳥の声も… 能楽「

敦盛あつもり 」の一節。源平の合戦から数年後、源氏の武将、熊谷直実は平敦盛の菩提を弔うため、須磨の浦に行き、敦盛の霊に出会う。正しくは「千鳥の声も我が袖も波に

凋しお るる磯枕」

謡曲 能の脚本部分。声楽部分、つまり

謡うたい をさすことも。

酩酊 めいてい。非常に酔うこと。

白銀町 から赤城神社境内へ抜ける鈎の手 が続いた通路。紅い蔦 に絡まれた箱形洋館の脇からはいって行く小径。幾重にも折れ曲っだ落葉の道。何時だって人影が無い。トシちゃんはいまどんな用事をしているであろう?社長 が云った。武田麟太郎 が白馬 を飲んでいた。約束の金を持ってきてくれたのである。五、六本明けてからヤマニ ヘ引張って行く。濁り酒 を四本明けた。いっしょに日活館 児雷也 のように、急に何処かへ消え失せてしまった。

鉤の手 かぎのて。

鉤かぎ (鈎)の形に曲がっていること。ほぼ直角に曲がっていること。

蔦 つた。ブドウ科のつる性落葉木本。

社長 森谷均。1897~1969。編集者。昭森社を創業。神保町に喫茶店や画廊を開き、出版社を二階に移転。思潮社の小田久郎氏やユリイカの伊達得夫氏は同社の出身。

白馬 しろうま。どぶろくと同じ。ほかに、濁り酒、濁酒、もろみ酒も。

濁り酒 にごりざけ。これもどぶろくと同じ。

日活館 通寺町(現神楽坂6丁目)11番地にあった映画館。日活館。現在はスーパーの「よしや」

児雷也 じらいや。江戸時代の読本・草双紙・歌舞伎などに現れる怪盗。中国明代の小説で門扉に「自来也」と書き残す盗賊の我来也があり、翻案による人物。

蟇がま の妖術を使う。

そのトシちゃんがヤマニバーをやめ、神楽坂からも消えてしまいます。

トシちゃんは去った――二月に入って、二週間ほど俺が顔を出さなかったあいだに。「お目出度う」と彼女が云ってくれた俺の本の刷上りを待たずにトシちゃんは神楽坂上を去った。きょうも時刻が来て、酒呑連の行列がどッとヤマニヘなだれこんだ時、何処かのおっさんが、混乱の渦の真中で、「背の高い女中が居ないと駄目だあ!」と呶鳴った けれど、その、客捌き の鮮かな、優い、背の高い女中は最早このバーヘは帰ってこないのである。足掛六年の月日だった。俺には未だよく思い出せない数々のことが、今となってよく手繰り 出せない事共がひと餅 になっている。暑い日も寒い日も変りなく立働いていたトシちゃん。「おひたし? おしたじ ? いったいどっちなの?」と甲高い声でたずねてくれるトシちゃん。俺が痩せ細った寒鴉 になり、金具の取れた布バンドを巻くようになっても態度の変らなかった唯一の人。何時だって、あの突当りに前田医院 の青銅円蓋が見える所へ帰ってきた時に、俺の心を明るくした女性。朋輩が次々に入れ変っても一人居残って、永久に此処に居そうに見えた彼女は、とうとう神楽坂を去った。

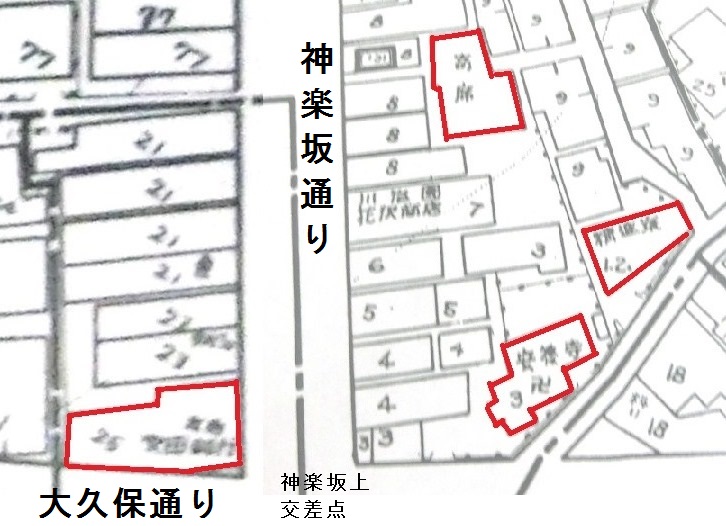

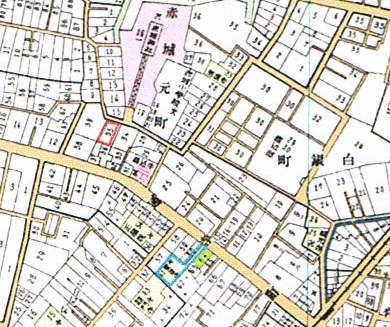

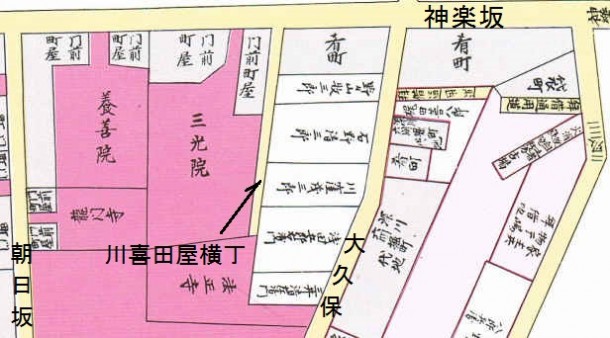

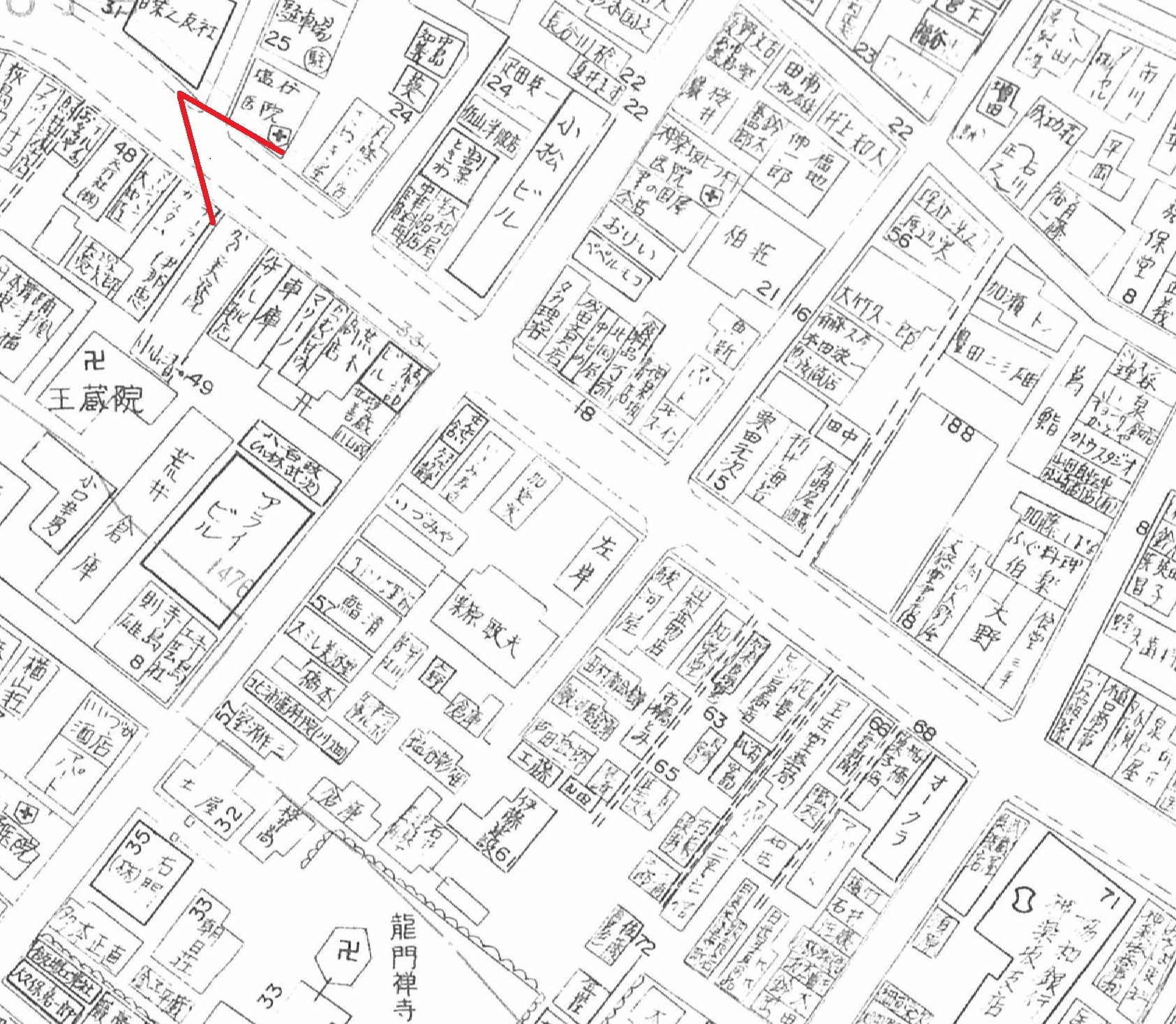

都市製図社製『火災保険特殊地図』(昭和12年)

呶鳴る どなる。激しく言葉をだす。

客捌き きゃくさばき。客に対応して手際よく処理する。

手繰り てぐり。工夫して都合をつけること。やり繰り。

ひと餅 不明。「一緒になって」でしょうか。

おしたじ 御下地。醬油のこと。

寒鴉 かんあ。冬の

烏からす 。かんがらす。

前田医院 神楽坂6丁目32にありました。現在は菊池医院に変わっています。

昭和20(1945)年4月13日午後8時頃から、米軍による東京大空襲がありました。

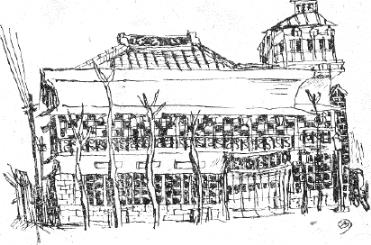

正面に緑青 の吹いた鹿鳴館 風の円屋根 が見える神楽坂上の書割 は、いまは荒涼としていた。これも永くは続かなかった。俺がトシちゃんへご機嫌奉仕をし、合せて電車通 の天使的富美子さんの上に、郵便局横丁 のみどりさんの上に、そのすじ向いの菊代嬢に、日活会館 前のギー坊に、肴町 のヨッちゃんの上に、さては「矢来小町」の喜美江さんを繞って 、それぞれに明暗物語が進捗 していた時、旧神楽坂はその周辺なる親しき誰彼にいまはの別れを告げていたのだ。電車道の東側から始まった取壊し作業の鳶口 が、既に無住のヤマニバーまで届かぬうちに、四月半ばの生暖い深更 に、牛込一帯は天降った火竜群 の舌々によって砥め尽されてしまった。お湯屋 の煙突と、消防本部 の格子塔と、そして新潮社 のたてに長い四階建を残したのみで、俺の思い出の土地は何も彼もが半夜 の煙に。そして起伏した一望の焼野原。ヤマニの前に敷詰められた鱗形の割栗 ばかりが昔なりけり――になってしまった。

鹿鳴館

緑青 ろくしょう。金属の銅から出た緑色の錆。腐食の進行を妨げる働きがある。鹿鳴館 ろくめいかん。明治16年(1883)、英国人コンドルの設計で完成した洋館。煉瓦造り、二階建て。高官や華族の夜会や舞踏会を開催。円屋根 稲垣足穂氏は「世界の巌」(昭和31年)で「彼らの思い出の神楽坂、正面にM医院の鹿鳴館式の青銅の円蓋が見える書割は、――あの1935年の秋、霧立ちこめる神戸沖の幻影ファントム 艦隊フリート と共に――いまはどこに求めるよすがも無い。」と書いています。したがって、これも前田医院の描写なのでしょう。書割 かきわり。芝居の大道具。木製の枠に紙や布を張り、建物や風景などを描き、背景にする。繞る めぐる。まわりをぐるりと回る。とりまく。進捗 物事が進みはかどること。電車通 現「大久保通り」のこと。郵便局横丁 郵便局は通寺町(現神楽坂6丁目)30番地でした。前の図で右側の横丁を指すのでしょう。日活会館 通寺町(現神楽坂6丁目)11番地。肴町 現「神楽坂5丁目」鳶口 とびぐち。竹や木製の棒の先端に鉄製の鉤かぎ をつけ、破壊消防、木材の積立・搬出・流送などを行う道具。深更 しんこう。夜ふけ。深夜。天降った火竜群 航空機B29による無差別爆撃と、焼夷弾による爆発と炎上がありました。

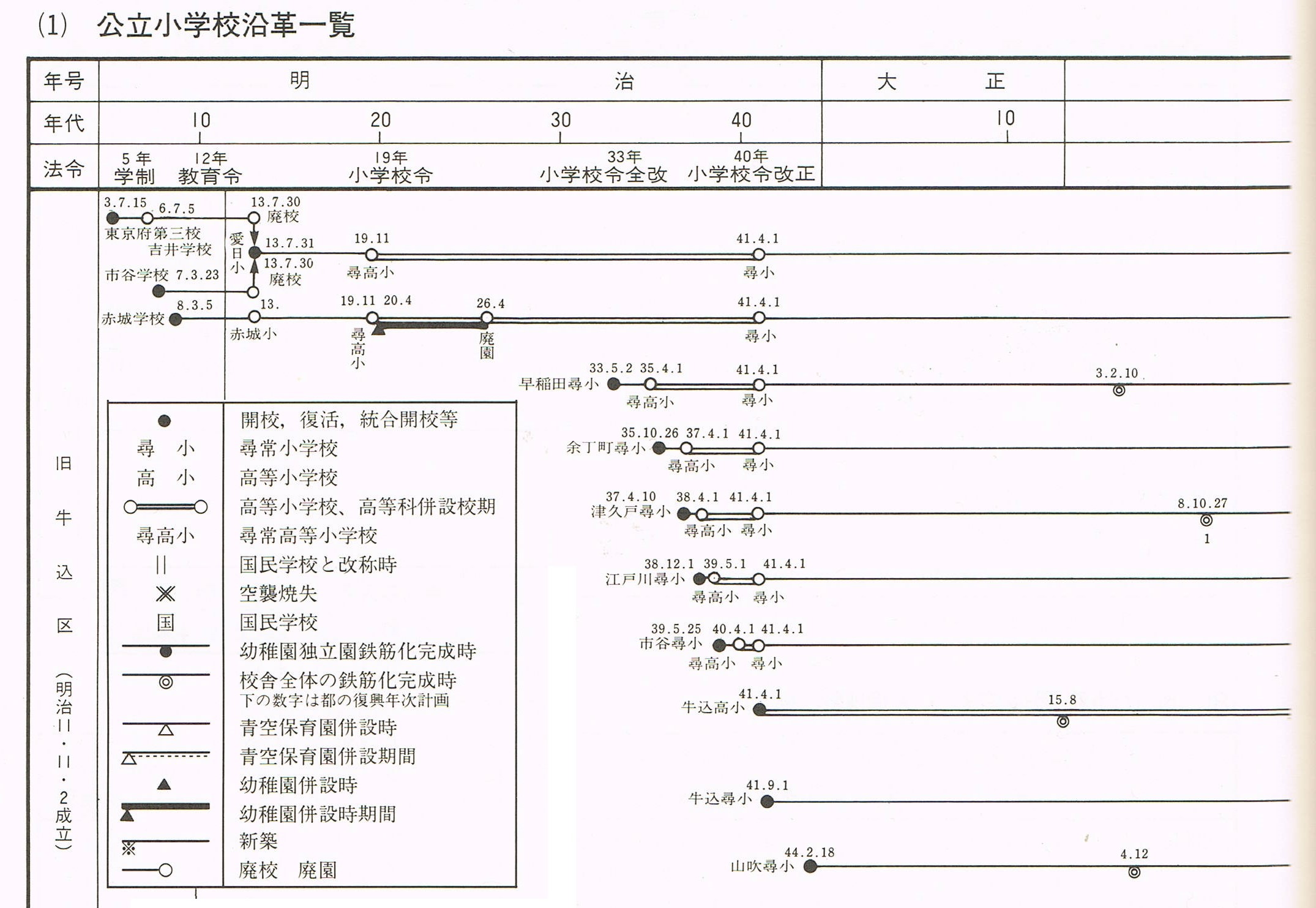

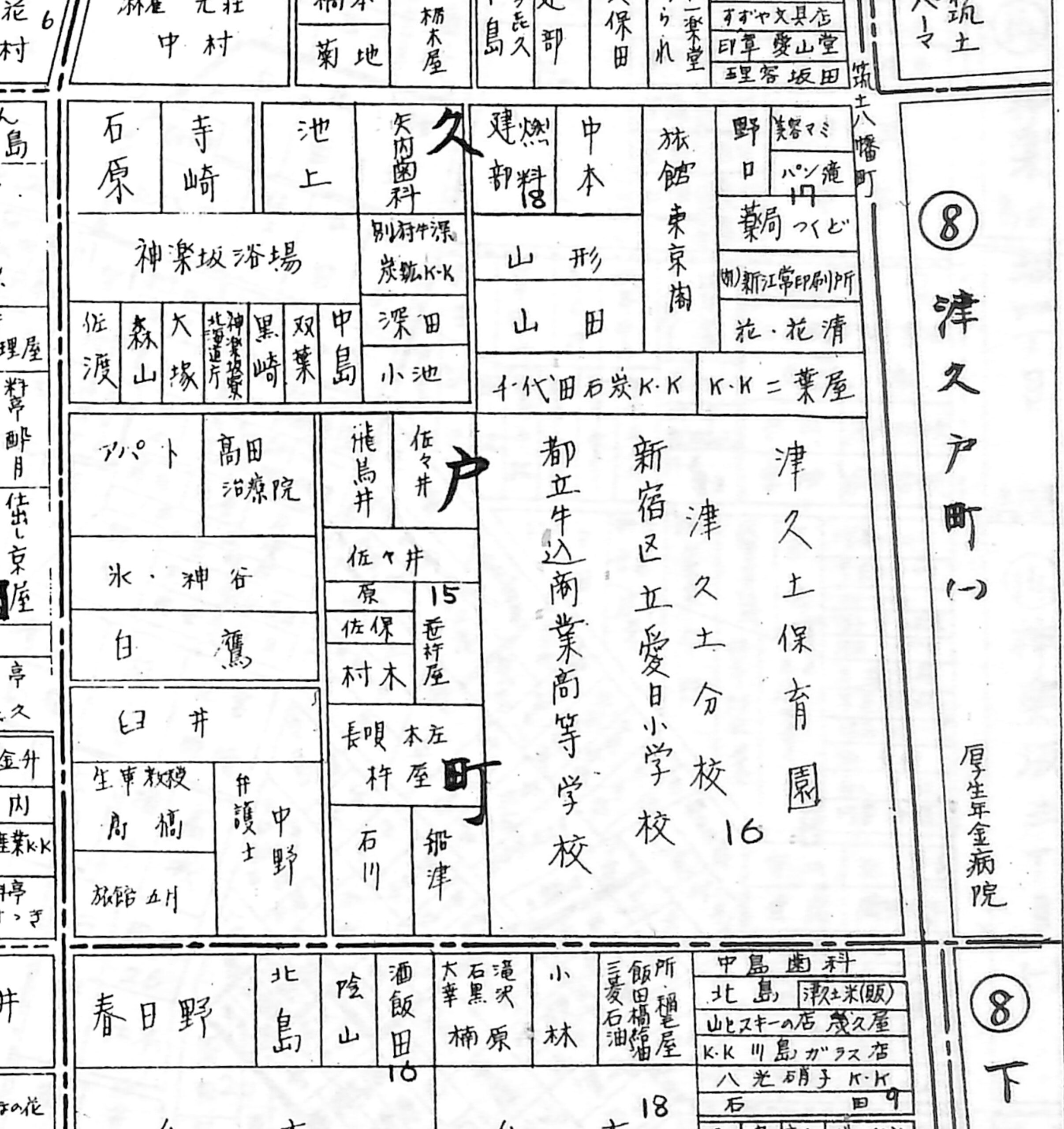

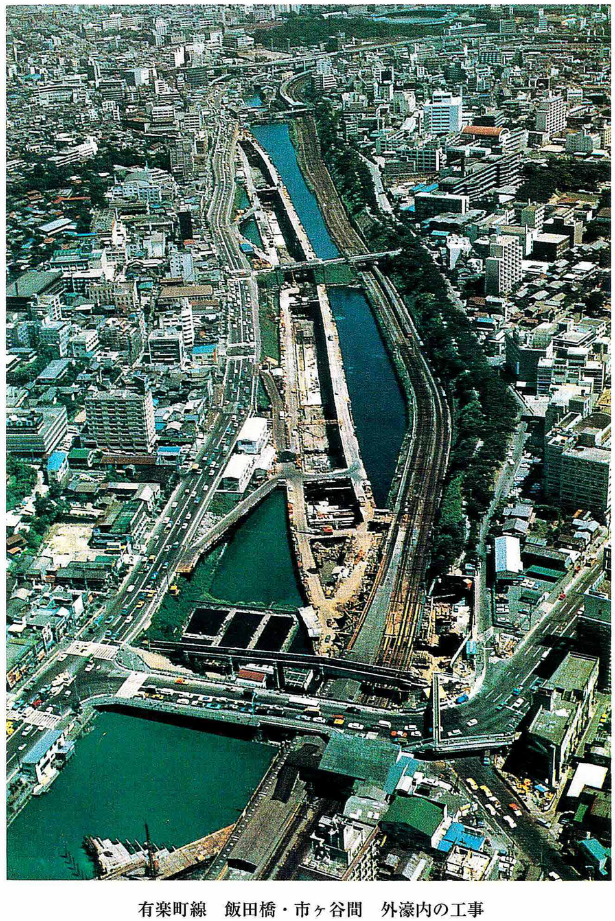

牛込区詳細図。昭和16年

お湯屋 「藤乃湯」が横寺町13にありました。消防本部 消防本部は矢来町108にありました。新潮社 新潮社は矢来町71にありました。半夜 まよなか。夜半。割栗 割栗石。わりぐりいし。岩石や玉石を割った砕石。直径は10〜20cm。基礎工事の地盤改良などで利用した。

それから戦後数年たって、トシちゃんの話が出てきます。

武蔵野館 の前を曲りながら、近頃休みがちの店が本日も閉っていることを願わずに居られなかった。タール 塗の小屋の表には然し暖簾 が出ていた。俺は横丁へ逸れて、通り過ぎながら、勝手口から奥を窺った。俯いて何かやっている小柄な、痩ぎすの姿があった。木目 が細かいこと、物を云いかけるたびに、揃いの金歯がよく光ることに今更ながら気が付いた。はずみに もせよ口には出なかった。この上は何時かひょっくり逢えばよいのだ。逢わなくてもよいのである。接穂 は次のようになった。

武蔵野館 前後の流れを読むと、神楽坂6丁目にあった日活館で、それが戦後になって「武蔵野館」に変わったものではなく、新宿の「武蔵野館」でしょう。

タール コールタール。石炭の高温乾留で得られる黒色の油状液体。そのまま防腐塗料として使う。

暖簾 のれん。商店で、屋号などを染め抜いて店先に掲げる布。部屋の入り口や仕切りにたらす短い布。

木目 皮膚や物の表面の細かいあや。また、それに触れたときの感じ。

はずみに そのときの思いがけない勢い。その場のなりゆき。

接穂 つぎほ。話を続けて行くきっかけ。言葉をつぐ機会。

次で小説は終わりです。

「涙が零れた のよ」釣革 を持った婦人同士の会話中に、こんな言葉が洩れ聞えた。僅かに上下動して展開してくる夏の終りの焼跡風景を見ている俺は、一九四七年 八月二十五日、交響楽『神楽坂年代記』も愈々 終ったことを知るのだった。

零れる こぼれる。液体が容器から出て外へ落ちる。抑え切れなくて、外に表れる。

釣革 つり革。吊革。吊り手。つりて。電車・バスなどの中で、乗客が体を支えるためにつかまる、上から吊り下げられた輪。

1947年 足穂氏は46歳でした。なお、終戦の日は1945年8月15日です。

愈々 いよいよ。待望していた物事が成立したり実現したりするさま。とうとう。ついに。

文学と神楽坂

猿寺について佐藤隆三氏と芳賀善次朗氏を取り上げます。口碑こうひ とは、古くからの言い伝えや伝説のことです。

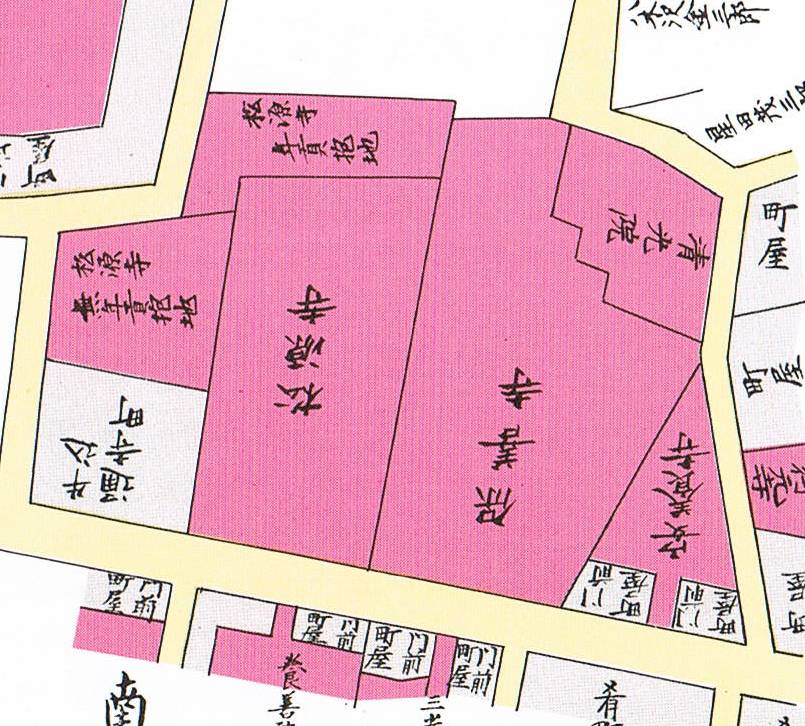

猿寺 東中野桐ヶ谷の大通りに、猿寺といふ寺 がある。本名は松源寺であるが、山門 の前に「さる寺」と刻付け 猿の附いた大きな石標 が建てゝある。この寺はもと牛込通寺町 にあつたが、明治三十九年に此處に移轉したものだ。元祿 の頃、この寺に徳山と云ふ有德 の和尚が居つた。時々境内に猿がやつて來て惡戯をするので、和尚も困つてゐたが、別に人畜に害を加ふる譯でもないからその儘にして置いた。或日和尚の留守の時に、小僧と仲間ちうげん 淺草橋 場の檀家 の者がお詣りに來て、何程かの鳥目 を小僧と仲間に與へて、猿を貰つて行つた。和尚はその後境内 に猿の出なくなつたことを氣にも留めなかつた。向島 の檀家に招かれ、小僧を連れて、竹屋 の渡場 迄やつて行くと、花見の連中がワイ/\騒ぎながら渡舟を待ってゐる。和尚も舟に乗らうと岸に立つてゐると後より法衣の裾を引張るものがある。振り向いて見ると一匹の猿であつた。變な猿だと思つてゐる所へ、猿に逃げられたと云って駈けつけて來たのが、橋場の檀家武藏屋の主人であつた。この猿は松源寺の境内にゐた猿だと聞いて、懐かしげに思ひ、武藏屋の主人と話をしてゐるうちに、舟は多くの人を乘せて出て終つた。仕方なしにモー一舟待つてゐると、その舟は餘り多くの人が乘つたものだから、川の中程で引繰り返り、泣くやら叫ぶやら大騒ぎとなつた。無論助け舟も出たことであるが、溺死する者も尠く はなかつた。和尚と小僧は猿のお蔭で、命拾ひをしたことを喜んだ。歸りがけに武藏屋に立寄って譯を話して、その猿を貰ひ受け、寺で大事に飼ふことにした。雲慶 の作と稱する 、猿を彫刻した扁額 を賜はつたので早速その額を本堂にかゝげた。それ以来猿寺と人が呼ぶ様になつたと云ふ。

寺 蒼龍山松源寺(左側の青い多角形)。現在は中野区上高田1-27-3に移動。

刻付け きざみつけ。材料や表面を刻む、切る、刻み込む

山門 寺院の門。寺院。寺院は元来、山中に建てられたため

石標 ある事を記念し、後世に伝えるために記しておく石。石碑。目印の石。道標に立てた石。

牛込通寺町 現在は神楽坂六丁目21番地。

元禄 1688年~1704年。江戸幕府将軍は5代目の徳川

綱吉つなよし

有德 うとく。ゆうとく。徳行のすぐれていること。

仲間 ちゅうげん。中間。武家の奉公人で、城門の警固や行列の供回りなどに使った。

檀家 だんか。だんけ。寺院に属し布施する家か信者

浅草橋 東京都台東区浅草橋。秋葉原の東に位置する。

鳥目 ちょうもく。銭や金銭の異称。江戸時代の銭貨は中心に穴があり、その形が鳥の目に似ていたから。

境内 神社・寺院の敷地内

向島 むかいしま。東京都墨田区の隅田川東岸の旧区名。中小工場・住宅・商店が密集し、墨堤の桜や百花園の月見で有名だった。

竹屋の渡し 現在の言問橋のやや上流の山谷堀から、向島

三囲みめぐり 神社(墨田区向島二丁目)を結んでいた。

橋場 現在の白鬚橋付近。隅田川の渡しとしては最も古い。白鬚橋が完成し、渡しは廃止された。

尠く 「少なく」と同じ

雲慶 平安時代末期から鎌倉時代初期に活動した仏師。

稱する 称する。となえる。呼ぶ。

扁額 へんがく。門戸や室内などに掲げる横に長い額。横額

次は芳賀善次朗氏の『新宿と伝説』(東京都新宿区教育委員会、昭和44年)の「恩返しをしたサル」です。氏については新宿区戸塚第一小学校の校長であり、新宿区の伝説や伝承をまとめています。

九 恩返しをしたサル 場 所 神楽坂六丁目21番地時 代 江戸時代 元禄(1688―1703)のころ 出 典 ○江戸の口碑と伝説 佐藤隆三著 昭和6年10月 郷土研究社発行解 説 松源寺は、明治末年、道路拡張のため、中野区上高田一丁目に移転した。

文学と神楽坂

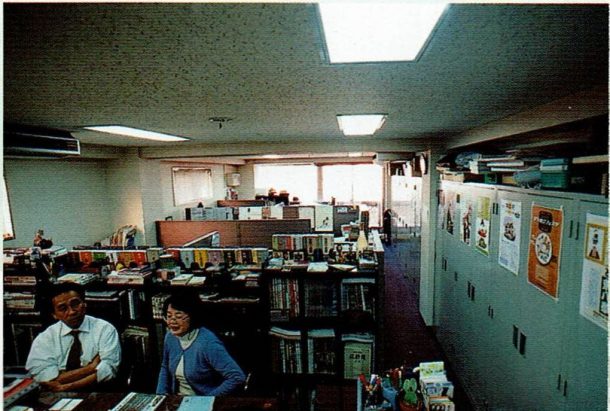

「かぐらむら」は、神楽坂界隈で配布している情報誌です。サザンカンパニーが発行中。「かぐらむら」の創刊は2002年4月1日ですが、2018年に100号になり、休刊しました。花豊はなとよ 」が入った三上ビルの8階です。以下はその報告です。

郵便受けには「かぐらむら」はないけれど、かわりに「サザンカンパニー」を発見。1階の店の脇の通路を奥に進み、右側にあるエレベーターに乗って、8階で降りると、狭めのエレベーターホール。左側にドアが一つだけ。チャイムが壊れていてノックして下さいと書かれています。ノックすると代表の長岡弘志氏が出てきました。ドアの隙間から中を垣間見ると事務所で机がいくつか並び、一番奥に窓が見えていました。配布のため既に大量の雑誌「かぐらむら」が見えました。事務所は思ったより小さいのかな。

『東京生活』2005/4から

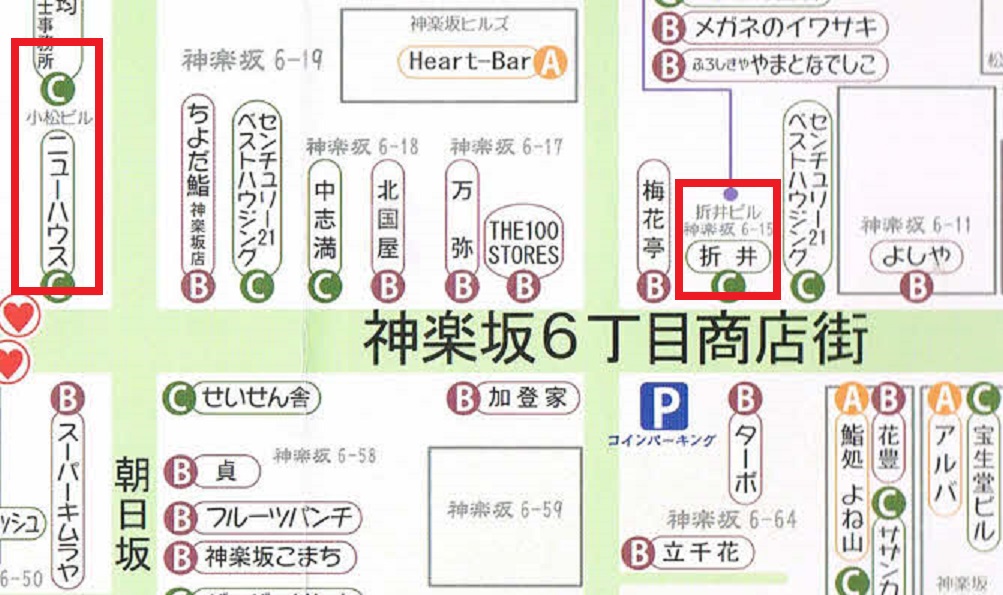

6丁目

文学と神楽坂

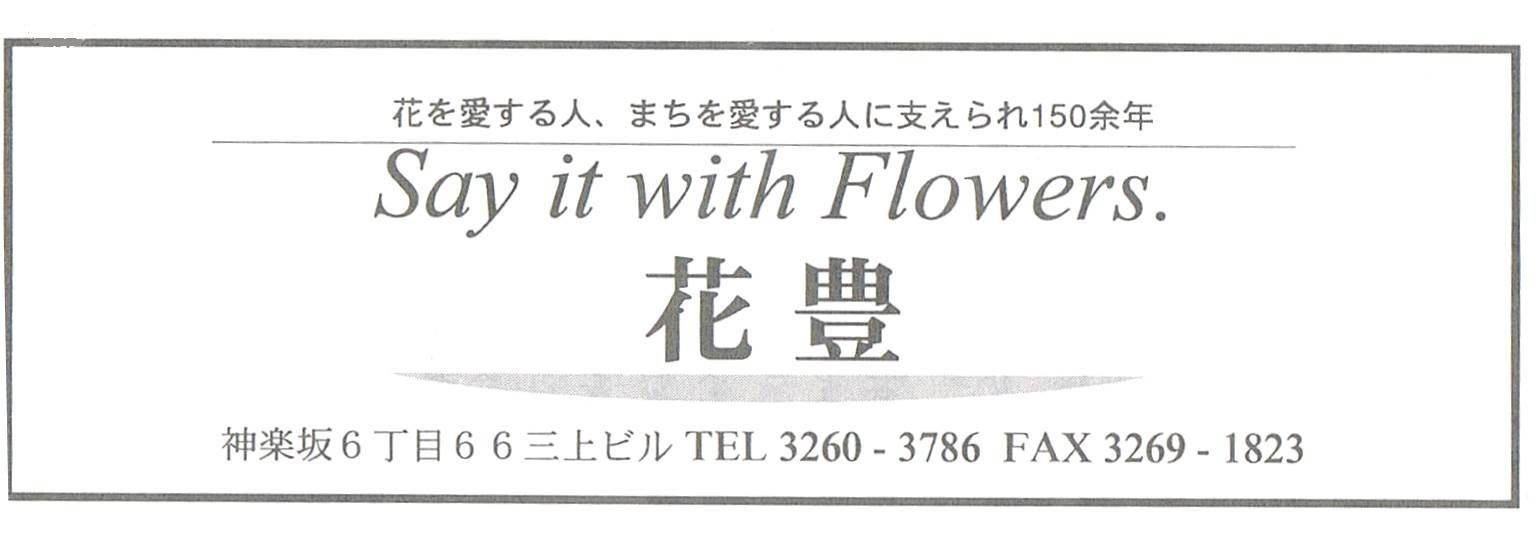

平成6年、スーパーよしやの反対側に三上ビルが建ちました。大家の名前からつけたもので、花屋の「花豊はなとよ 」を営業中。場所はここ 。

『かぐらむら』によると

創業1835年、東京で一番古い由緒正しいお花屋の六代目。お店の横にひっそりたたずむ創業時の屋号「花屋豊五郎」の石碑は、知る人ぞ知る江戸散歩の穴場です。

創業1835年なので、もう200年近くになります。

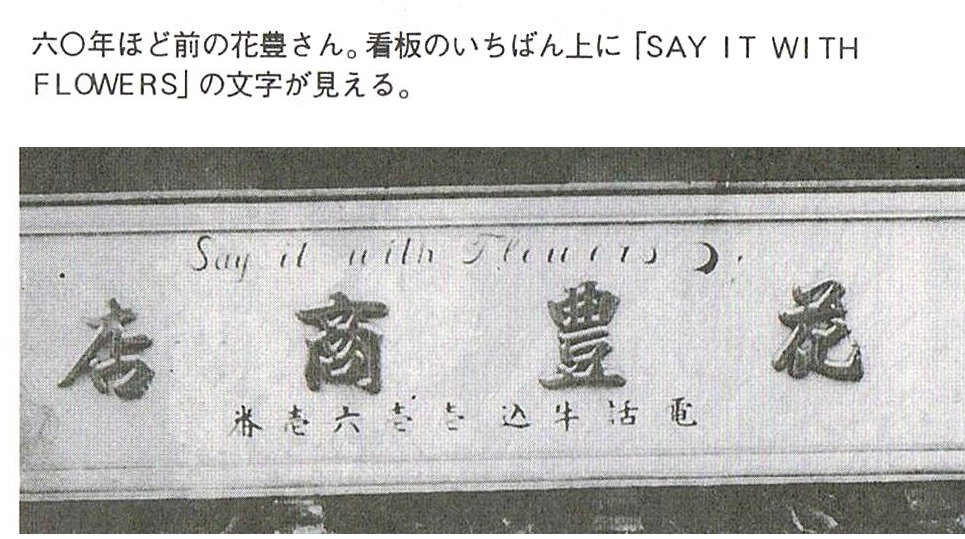

平成7(1995)年、『ここは牛込、神楽坂』第3号で、一家の

かおりさんが新しいお店のために掲げたキャッチフレーズがある。 SAY IT WITH FLOWERS。日本語で添えた言葉が「想いを花に託して」。ところが、かおりさんは六〇年前のお店の写真を見て驚いた。その看板の一番上に「ええ、英文で全く同じフレーズが記されていたんです」(図)

つまり、1935年でも「SAY IT WITH FLOWERS」を使っていました。

これはもともとは米国で「母の日」に花屋が贈る言葉 でした。1914年に米国は「Mother’s Day」を祝日にしました。そして、1918年、米国生花通信連合会(Flower Wire Service)は“Say it With Flowers”をスローガンにしました。「心を花で伝えよう」です。itは環境の‘it’で、漠然とした環境や不定のものをさします。米国では今でも花屋の宣伝文句に使っています。

なお、サザンカンパニーもここの8階です。タウン誌「かぐらむら 」を作っていますが、ほかにも雑誌・新聞広告の企画・編集・制作、販促用カタログ・パンフレット・ポスター・DM・CFの企画・編集・制作、企業・団体の公報・PR、各種PR誌の企画・編集・制作、出版企画・編集・制作などなどあらゆるものの編集・制作・PRしています。

6丁目

文学と神楽坂

魚浅は鮮魚( せんぎょ ) 店( てん ) 、つまり魚屋です。

近年では魚の販売はスーパーが主流で、魚屋はなくなりつつあります。地魚だけで広範囲の流通を行うのはまず量が足りず売れず、また、そもそも魚の料理方法が解らないため売れません。

1番うまい食べ方は、その日に採れた魚をその日に食べること。が、これは鮮魚店はできてもスーパーではできません。

たとえばカツオです。東京ではカツオはあっという間に悪くなるので最近まではカツオはタタキでないと食べられませんでした。

八丈島に出向し、その間、生のカツオがこんなにおいしいなんてと初めて知りました。

現在1軒だけが残っている「魚浅」。明治34(1901)年、創業。現在、週に1回しか開いていません。新鮮で美味な魚があとどれぐらい食べられるでしょうか。

6丁目

文学と神楽坂

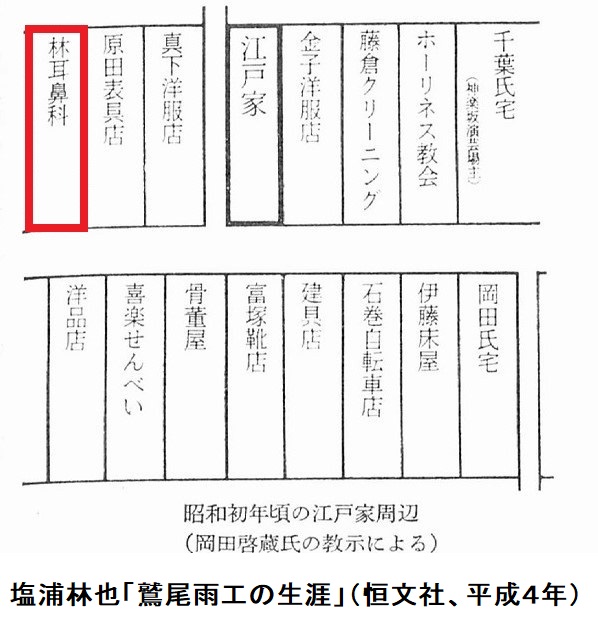

求友亭はきゅうゆうていと読み、通寺町75番地(今は神楽坂6丁目)にあった料亭です。現在のファミリーマートと亀十ビルの間の路地を入って横丁の右側にありました。『硝子戸の中』の16章 で

彼(床屋)はそれからこの死んだ従兄( いとこ ) について、いろいろ覚えている事を私に語った末、「考えると早いもんですね旦那、つい昨日( きのう ) の事としっきゃ思われないのに、もう三十年近くにもなるんですから」と云った。求友亭 ( きゅうゆうてい ) 家( うち ) だろう」方々様( ほうぼうさま ) から御祝い物なんかあって、大変御盛( ごさかん ) でしたがね。それから後( あと ) でしたっけか、行願寺( ぎょうがんじ ) の寺内( じない ) へ御引越なすったのは」

ここで「しっきゃ」について。「しっきゃ」は「しか」と同じで「昨日の事と『しか』思われないのに」です。江戸なまりですね。

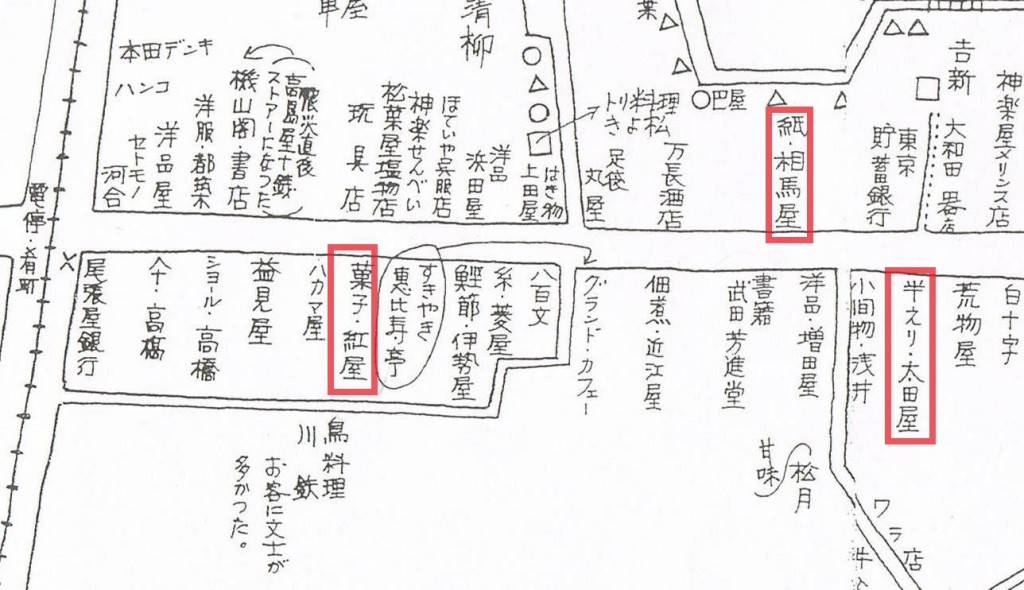

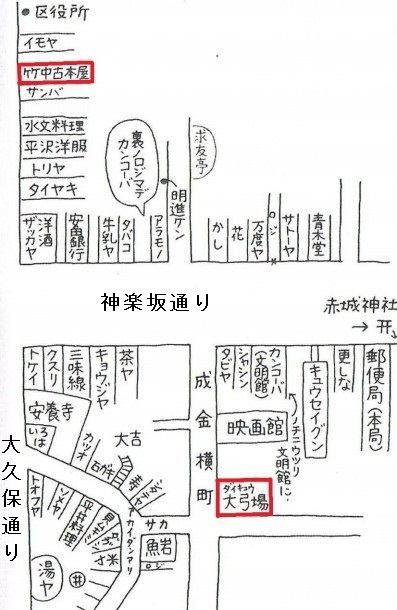

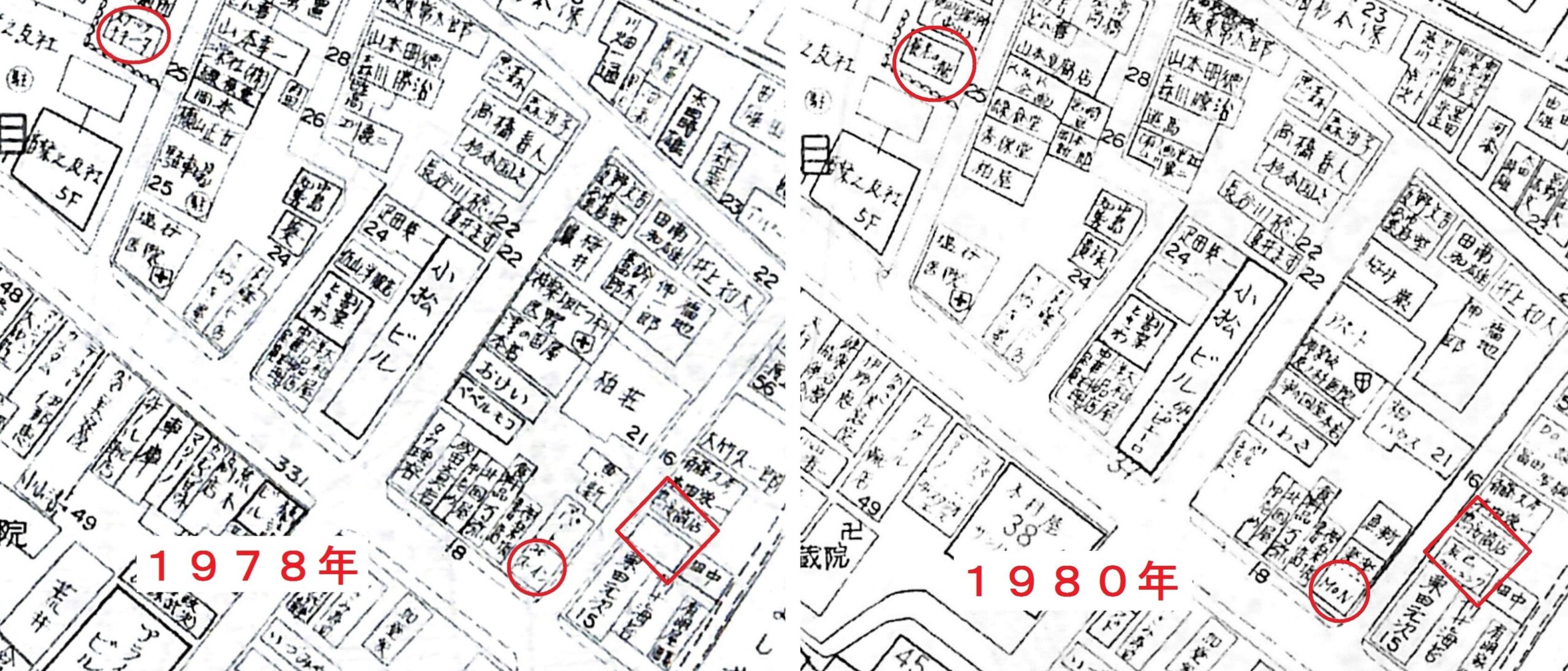

川喜田屋横丁と求友亭川喜田屋横丁 」と読んでいました。赤の四角で書いたものは求友亭、青で書いたものは川喜田屋横丁です。地図は昭和5年(1930年)の「牛込区全図」です。

現在は相当狭い場所です。(図は「全国地価マップ」から)

新宿区立図書館が書いた『神楽坂界隈の変遷』(1970年)の「大正期の神楽坂花柳界」では

当時待合で大きな所といえば重の井、由多加、松ケ枝、神楽、梅林、喜久川といったところか? 料理屋では末よし、ときわ亭、求友亭 だろう。末よしといえば、ここは芸者に大へん厳しくするお出先だ。

正宗白鳥 氏の『神楽坂今昔』では 私は學校卒業後には、川鐵の相鴨のうまい事を教へられた。吉熊、末よし、笹川、常盤屋、求友亭 といふ、料理屋の名を誰から聞かされるともなく、おのづから覺えたのであつた。

江見水蔭 氏の「自己中心明治文壇史」(博文館、昭和2年)では求友亭の女將は、相川傳次といふ消防夫の頭の實妹で、藝妓にも出てゐた、所謂女傑型の女で有つた。市川小團次とは深い間であつたが、それと知つてか知らずか、谷干城將軍が特別に贔屓にされてゐたのであつた。

以上、求友亭でした。

6丁目

文学と神楽坂

和菓子「船橋屋」はかつて神楽坂6丁目67にあった店舗で、現在は名前は変わり、「神楽坂FNビル」に変わりました。これは、1984年竣工、10階建ての賃貸オフィスビルです。なぜかシャッターはいつも閉まったままです。場所はここ 。

FNビル

昭和13年4月号の「製菓実験」では

船橋屋 倉本 入口のアイランド・ケース[鳥型欄]は、客の出入に邪魔になる。どうせ、この店の構えでは、このケースの品は賣れることが少いので、經營者は大したものと考へてはゐないのであろうけれど、商賣の上から行くと、この入口の二本のケースのある場所は一番大切なところなので、氣の利いた店ならばここにオトリ( 、、、 ) やワナ( 、、 ) を、しかけることになつてゐるのである。かゝる最上の場所をイヽカゲンにすることは許されない。陳列窻の中も、これではよくない。見たところ、相當大きな店らしいのに、如何にも殘念なこととおもふ。 岸 取り立てゝいゝ處も無い代りに、大きな缺點も無い店である。

広津和郎氏の『年月のあしおと』(初版は昭和38年の『群像』、講談社版は昭和44年発行)では

私は肴町の角に出る少し手前の通寺町通の右側に、「船橋屋本店」という小さな菓子屋の看板を見つけると、そこに入って行った。これは私の子供の時分から知っている店で、よくオヤツの菓子を買いに来たものである。私はそこまで来る間にも、昔知っていた店が残っているかと思って、町の両側の店々を注意して眺めて来たが、どこも記憶にない店名ばかりであった。そこに船橋屋本店の名を見つけたので、思わず立寄って見る気になったのである。昔は如何にも和菓子舗らしい店構えであったが、今は特色のない雑菓子屋と云った店つきになっていた。

野口冨士男著の『私のなかの東京』「神楽坂から早稲田まで」(昭和53年)では

現在では餅菓子の製造販売はやめてしまったらしく、セロファンの袋に包んだ半生菓子類がならべてあった。日本人の嗜好の変化も一因かもしれないが、生菓子をおかなくなったのは、寺町通りのさびれ方にも作用されているのではなかろうか。

『かぐらむら 』によれば

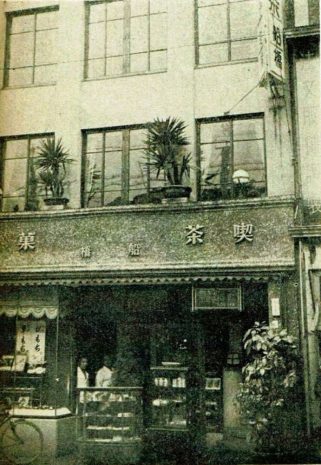

船橋屋(通寺町『製菓実験』昭和13年4月号/国立国会図書館蔵) 創業明治3年の和菓子と喫茶の店である。船橋屋本店として相当に繁盛していたことが、3階建ての店舗から伺える。ひさしの上に植木が並べられているのが、いかにも「昔」の風景だ。1階、向かって右の階段(植物の蔭)が、喫茶の入口だったのだろう。春先らしく、桜もち、草もちと大書きされた紙が貼られている。

6丁目

文学と神楽坂

コボちゃん@神楽坂6丁目

2015年8月16日、何かのブロンズ像が神楽坂6丁目に登場しました。これはなんなのと聞いてもわからないものになっています。たぶん「コボちゃん」ですが、自信はありません。どこにも名前は書いていません。いずれ名前をつけたプレートができると信じます。どこにもないもんなあ。作者の植田まさしさんはここに住んでいるのこと。

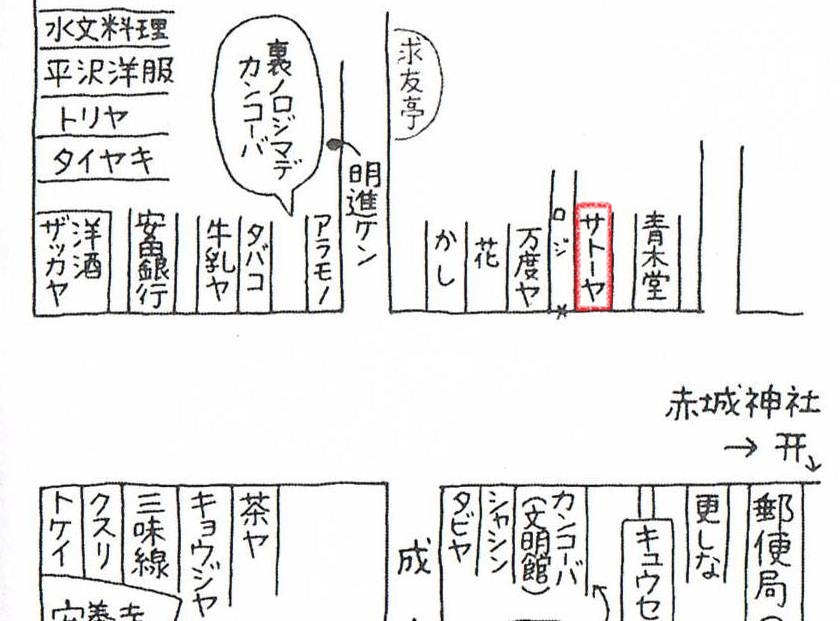

なお、以前はここはサトーヤ でした。

すいません、名前は後に描いてありました。でも最初はなかったと思う。ほんとかなあ。場所はここ 。

6丁目

文学と神楽坂

鏑木( かぶらき ) 清方夜蕾( やらい ) 亭雑記(1)」では

前記田原屋 に並んで太田屋 といふ半襟 店があつた。銀座には襟善 、ゑり圓 の專門店もあるが、この土地には太田屋が繁昌して、山川 はそこの主人と心安く、圖案の相談にも乘つてゐたやうである。半襟に數奇 を凝( こら ) したのは明治、大正を盛りとしてその後、だんだん影を消した。紙の相馬屋 、菓子喫茶の紅谷 も土地の名物であつた。神樂坂通から電車道 を越す通寺町 には今は見かけぬ砂糖屋 蝋燭屋 の專門店もあつた。

ここでは砂糖屋と蝋燭屋はどこにあるの、というのが問題です。でも、その前に、他の問題もやっておきます。

田原屋 太田屋 河合慶子氏は『ここ牛込、神楽坂』第3号の『懐かしの神楽坂』で「肴町界隈のこと」を書き、

ワラ店の角の「太田半衿店」。箱にきれいに並んだ半衿の、赤・黄・緑と色とりどりの鮮やかさ。

五十鈴 ( いすず ) 半襟 襦袢( じゅばん ) などの襟( えり ) の上に縫いつけた替え襟。襟善 ゑり善。えり善。中央区銀座5丁目6-7。和服店。ゑり圓 ゑり円。えり円。中央区銀座4丁目6−10。和服店山川 秀峰。やまかわ しゅうほう。生まれは明治31年〈1898年〉4月3日。死亡は昭和19年〈1944年〉12月29日)。日本画家、版画家。美人画で有名です。大正2年(1913年)に清方に入門し美人画を学びました。数奇 すうき。ふしあわせ。不運。運命がさまざまに変化すること…となるのですが、おかしい。数奇ではなく、数寄だとすると…数寄は「すき」と読み、風流・風雅に心を寄せること。数寄( すき ) を凝らす。建物・道具などに、風流な工夫を隅々までほどこすことと…このほうが正しいと思っています。一瞬、私が書いたものが違ったではと不安でしたが、鏑木清方氏からして違っていました。相馬屋 電車道 路面電車が敷設されている道路。現在の大久保通り。昔はここに路面電車ができていました通寺町 現在の神楽坂6丁目のこと。

砂糖屋 『ここは牛込、神楽坂』第18号「寺内から」の「神楽坂昔がたり」で岡崎弘氏と河合慶子氏が「遊び場だった『寺内』」を書き、そこに「サトーヤ」が出ています。これが砂糖屋だったのでしょうか。

舛( ます ) 屋砂糖店、あるいは升( ます ) 屋砂糖店は、江戸時代に砂糖を取り扱った問屋でした。明治以後、中国・オランダ以外に欧米諸国からの輸入も開始、輸入品の値段が下がり、砂糖問屋は大打撃を受けて、多くが没落することになりました。舛屋はここ です。

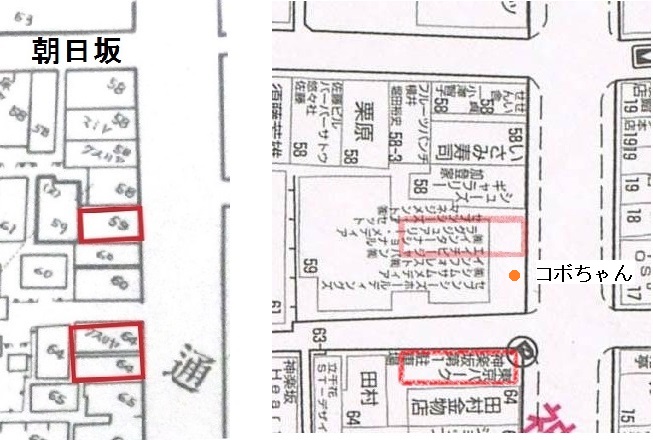

コボちゃん の像も書いています。蝋燭屋 場所は神楽坂6丁目64番地 です。蝋燭とは、糸や紙縒りを芯にして、蝋を固めた円柱状の灯火用具。この蝋燭屋は、模型店の駿河屋に変わります。駿河屋については雑誌『かぐらむら 』の「記憶の中の神楽坂」(03)「神楽坂6丁目辺り」 で

古く、落ち着いた建物に、模型やフィギュアなども置いてあって、ショーウインドーを覗く楽しみがあった。適度な明るさと、ホッとするような懐かしさが混在していた。閉店前の1カ月は、バーゲンセールで、なぜかロシア製とドイツ製の戦車が売れ残っていたので半額で買いました。でも、まだ組み立てていません。

5丁目

6丁目

文学と神楽坂

広津和郎 氏が『年月のあしおと』(1963年)に書いた「手の字」の場所はどこにあるのでしょうか。まず『年月のあしおと』ではこう書いてあります。

父 尾崎 が若い連中をつれて来ていた」など書生に話しているのを聞いたことがあった。肴町 の方から通寺町 に入って直ぐ左手の路地 に屋台を出していた寿司屋で、硯友社 の人達はこの寿司屋を贔屓にしてよく出かけて行ったものらしい。近松秋江 氏などもよくそこに立寄って、おやじから紅葉の思い出話などを聞いたらしい。私が早稲田を卒業したのは大正二年であったが、その頃もその寿司屋はまだそこに出ていた。

肴町 現在の神楽坂五丁目です

通寺町 現在の神楽坂六丁目です

路地 ろじ。狭い道。「横丁」にも同じようなニュアンスがありますが、「路地」では更に狭く隣接する建物の関係者以外はほとんど利用しない道です。

手の字 東亰市牛込區全圖 明治29年8月調査

これからは全くの空想ですが、次の場所が正しいと思っています。まず図を見てください。明治29年の東京市牛込区全図の1部です。赤い丸を見ると、ここに道路3本が集まっています。赤丸から西北西に出るのが「通寺町通り」、反対側の東南東にずっと行くと「神楽坂通り」になります。南西南に行くのは江戸時代では「川喜田屋横丁 」と呼ばれ、明治時代には無名の路地でした。その中に寿司屋「手の字」(赤棒)があったのでしょう。

ちなみに昭和6年、横井弘三 氏が書いた『露店研究 』を読むと、

まづ牛込郵便局から出発して坂を下らう。右側に寿司 、おでん、左側にある、古本、八百屋、ミカン、古本、表札、古本、XX、古着、眼鏡、電気、靴墨、洋服直し、古本、靴、ブラッシュ、古本、名刺刷り、古本、柳コリ(略。ここから愈々露店は両側になる)

当時の牛込郵便局は現在の「音楽の友社」(神楽坂6-30)にありました。そこから下を向いて右側には露店2店、左側には19店が並びます。この左側の19店は恐らく等間隔に近い形で並んでいたのでしょう。では右側の2店はどう並んでいたのでしょう。しかも右側の1店は寿司が出てきます。これは「手の字」であったのか、違ったのでしょうか。邦枝完二 作の「恋あやめ」(1953年、朝日新聞社)の「新世帯」には「郵便局前の屋台ずし『ての字』ののれんに首を突っ込んで」と書いています。これは少なくとも広津和郎氏が描いた「手の字」ではないと思います。

6丁目

文学と神楽坂

サトウハチロー 著『僕の東京地図』(春陽堂文庫、昭和11年)の一節です。右端は神楽坂上から左端は早稲田(神楽坂)通りと牛込中央通りの交差点までにあった店や友人の話です。推理小説の大家、木々高太郞もこのどこかに住んでいたようです。まずサトウハチローの話を聞きましょう。

肴( さかな ) 町( まち ) 電車通り を越して、ロシア菓子ヴィクトリア の横( よこ ) 町( ちょう ) を入ったところに昔は大弓場だいきゅうじょう 中根駒十郎 大人( たいじん ) が、よくこゝで引いていた。僕も少しその道の心得があるので弓で仲良くなって詩集でも出してもらおうかと、よく一緒につ( 、 ) る( 、 ) をしぼった。弓はうまくなったが詩集は出してもらえなかッた。ロシア菓子の前に東電( とうでん ) 神楽( かぐら ) 坂( ざか ) の東電と書いてある、お手のものゝイルミネーションが、家の前面( ぜんめん ) いっぱいについている。その中( うち ) で電球のないところが七ヶ所ある。かぞえてみるば( 、 ) か( 、 ) もないだろうが、何となくさびしいから、おとりつけ下さいまし。郵便局 を右に見てずッと行く。教会 がある。その先に、ちと古めかしき(あゝものは言いようですぞ)洋館、林病院 とある。院長林熊男とある。僕はこゝで林熊男氏の話をするつもりではない。その息子さん林髞( たかし ) こと木々( きぎ ) 高( たか ) 太( た ) 郎( ろう ) 蔵( ぞう ) していた。僕たちは金が必要になると彼のところへ出かけて行ってなるべく高そうな画集を借りた。レムブラントも、ブレークも、セザンヌもゴヤも、こうして彼の本箱から消えて行った。人のよい木々博士( はかせ ) は(そのころは博士じゃない、また博士になるとも思っていなかった)その画集が、どういう運命をたどるかは知っていながら、ニコニコとして渡してくれた。僕たちは(なぜ複数で言うか、いくらか傷む心持ちが楽だからである)それをかついで岩戸( いわと ) 町( まち ) 竹中書店 へ行った。肴町から若松町 のほうへ十二、三間げん 行った右側だ。竹中のおやじから金を受けとると、おゝ一路ろ 、新(もう言わなくともよかろう)……木々高太郎博士の温顔おんがん を胸に浮かべつゝ、早稲田へと向かう。

肴町 現在、肴町は神楽坂5丁目に変わりました。

電車通り 昔は市電(都電)が通っていました。現在の大久保通り。

ロシア菓子ヴィクトリア どこにあったのか、不明です。

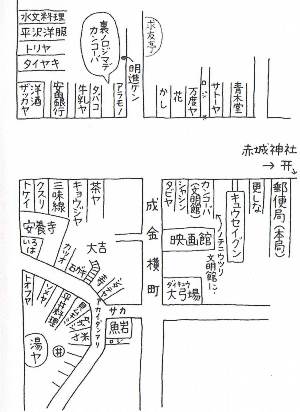

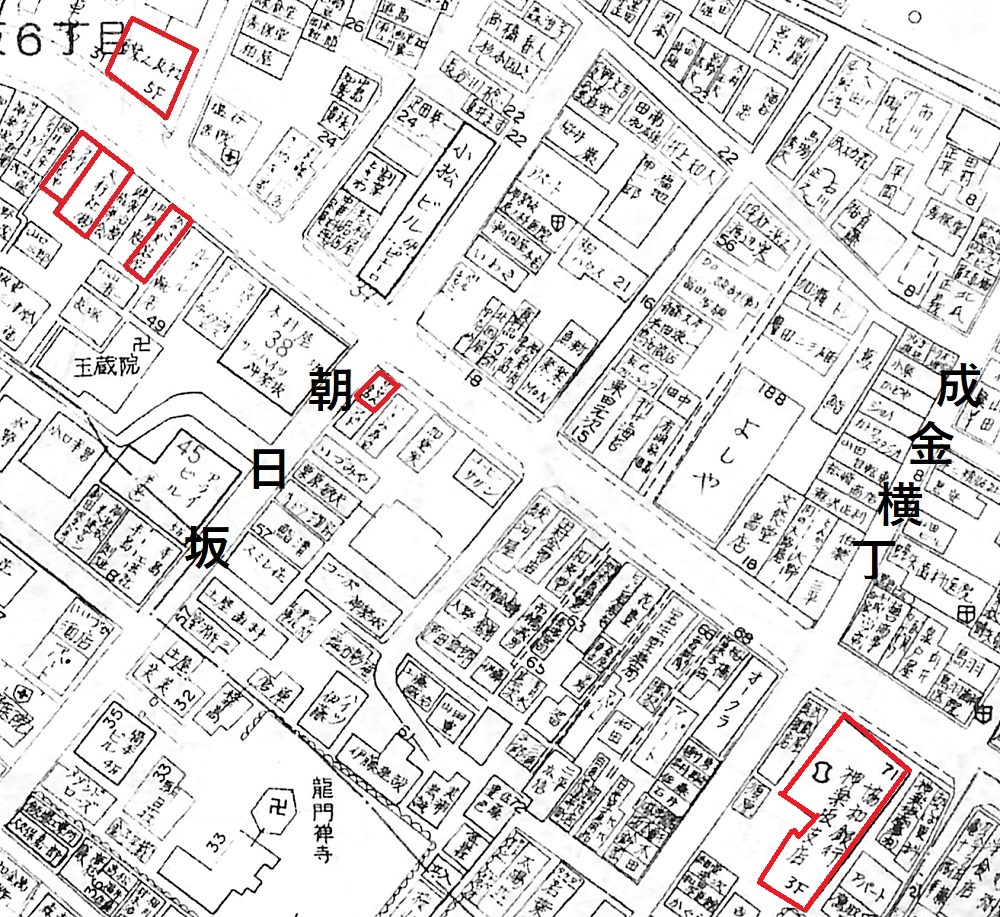

岡崎弘と河合慶子が書いた『ここは牛込、神楽坂』第18号の「神楽坂昔がたり 遊び場だった『寺内』」は下図までつくってあり、明治時代の非常に良く出来たガイドなのですが、これをよく読んでもわかりません。本文で出てくる「ロシア菓子ヴィクトリアの横町」は「成金横町」でしょう。成金横町の入り口は向かって左の明治時代はタビヤ(足袋屋か)、現在は和菓子の「菓匠清閑院」、右の現在はポストカードなどを売る「神楽坂志葉」です。

また『ここは牛込、神楽坂』第3号の西田照見氏が書いた「小日向台、神楽坂界隈の思い出」では

洋菓子は(パン屋にあるカステラ程度のもの以外では)神楽坂の『ヴィクトリア』(東西線を少し東へ下ったあたりの南側)まで行かねばなりませんでした。小日向台へ配達もしてくれました。『ヴィクトリア』の並びに、三越本店の写真部に勤めていたヴェテランがはじめた「松兼」という、気のきいた写真屋がありましたが、いずれも戦災で姿を消しました。

松兼はタビヤ(足袋屋なのでしょう)とカンコーバ(勧工場でしょう)の間の「シャシン」でしょうか。神楽坂アーカイブズチーム編「まちの想い出をたどって」第3集(2009年)「肴町よもやま話③」では

山下さん 六丁目の本屋っていうのは、やっぱり白十字か何かなかったですか? あのへんに何か。

馬場さん あそこには「ビクトリア」っていうロシア菓子屋があった。

この六丁目の本屋さんは「文悠」(神楽坂6丁目8、「よしや」の東)です。これがロシア菓子ヴィクトリアだったのでしょうか。下の地図では「カンコーバ(文明館)」(現在は「よしや」)と「シャシン」(現在は「とんかつ大野」)との間に「ロシア菓子ヴィクトリア」が入ることになります。

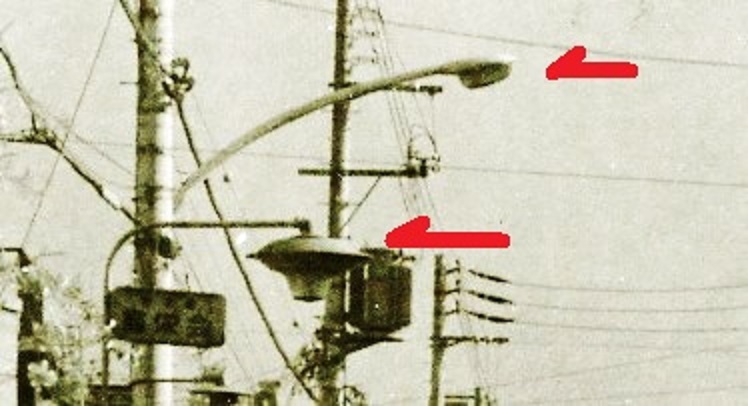

大弓場 この『ここは牛込、神楽坂』第18号で大弓場は出てきます。ただし、簡単に岡崎氏:成金横丁の白銀町の出口に大弓場があったね。 東電 東京電力。どこにあるのか、消えてしまって、不明です。本文の「ロシア菓子の前に東電がある」からすると、東京電力はおそらく神楽坂通りの南側で、向かって左は布団などを売る「うらしま」、右は美容室「イグレッグパリ」です。郵便局 『地図で見る新宿区の移り変わり・牛込編』(東京都新宿区教育委員会)で畑さと子氏が書かれた『昔、牛込と呼ばれた頃の思い出』によれば

矢来町方面から旧通寺町に入るとすぐ左側に牛込郵便局があった。今は北山伏町に移転したけれど、その頃はどっしりとした西洋建築で、ここへは何度となく足を運んだため殊に懐かしく思い出される。

となっています。郵便局の記号は丸印の中に〒です。下の地図「昭和16年の矢来町」ではさらに

赤い丸 で囲んであります。

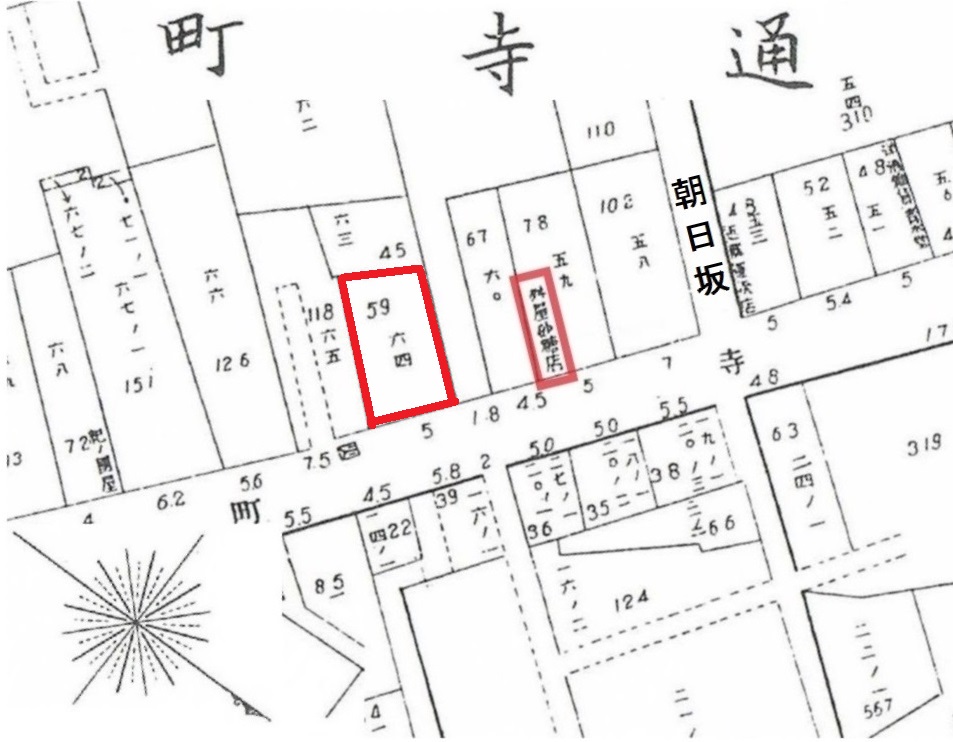

昭和16年の矢来町

教会 教会の場所は上の地図では青緑の四角 で示しています。「牛込誓欽会」と書いているのでしょうか。林病院 昭和12年の「火災保険特殊地図」で「林医院」がありました。林医院は矢来町124番(赤い四角 ) でした。別の地図2葉もありました。東西に延びる「矢来の通り」と南に延びる「牛込中央通り」に接し、現在では「マクドナルド 神楽坂駅前店」から「Family Mart」になっています。

昭和5年「牛込区全図」

昭和12年「火災保険特殊地図」

「マクドナルド 神楽坂駅前店」。現在は「Family Mart」。左手の先は地下鉄「神楽坂駅」

木々高太郞 推理小説家です。大正13年、慶応医学部を卒業。昭和4年、慶応医学部助教授となり、7年、条件反射で有名なパブロフのもとに留学。9年、最初の探偵小説『網膜脈視症』を「新青年」に発表。10年、日本大学専門部の生理学の教授になり、さらに、11年、最初の長編『人生の阿呆』を連載し、昭和12年2月、これで第4回直木賞を受賞。昭和21年、慶応医学部教授になります。竹中書店 これも『ここは牛込、神楽坂』第18号に出ています。地図は一番上の図、つまり、大弓場と同じ地図に出ています。また『神楽坂まちの手帖』第14号「大正12年版 神楽坂出版社全四十四社の活躍」では「竹中書店。岩戸町3。『音楽年鑑』のほか、詩集などを発行」と書いてあります。木々高太郞全集6「随筆・詩・戯曲ほか」(朝日新聞社)の作品解説で詩人の金子光晴 氏は

僕の住んでいた赤城元町十一番地 、(新宿区牛込)と林君の家とは、ほんの一またぎだった。おなじ「楽園」(同人雑誌)の仲間でしげしげとゆききをしたのは林君だったのも、その家が近いという理由が大きかった。それにしても、一日二日と顔を合せないと、落しものがあるように淋しかった。そのくせ、僕と林君とは、意見やその他のことが一つというわけではなかった。「楽園」の責任者は僕だったが、もともとは、福士幸次郎 のはじめた雑誌だった。福士の友人が、義理で後援者ということになっていた。広津和郎 や、宇野浩二 、斎藤寛 、加藤武雄 などいろいろ居たが、いちばん近いところに増田篤夫 がいた。増田と福士はもともと、三富火の鳥のグループにいた。「楽園」の若い同人たちは、福士派と増田派と、どちらにも親しい人とがいたが、林君は屈託のない人で、そのどちらにも親しい人に属していた。しかし、今度、林君の詩の韻律についての克明な仕事をみて、同人中で福士幸次郎にうちこんで、その仕事の熱心な祖述者であった人は、林君ともう一人佐藤一英 君ぐらいであることを知って、いまさらのように僕はおどろいている。

赤城元町11番地 この場所は上図(相当上の図です)の「昭和16年の矢来町」の

青紫の四角 で書きました。確かに「ほんの一またぎ」で来ます。

斎藤寛 さいとう ひろし(あるいは、かん、ゆたか)。雅号は斎藤青雨。詳細は不明。

加藤武雄 かとう たけお。1888年(明治21年)5月3日~1956年9月1日。小説家

増田篤夫 ますだ あつお。1891(明治24年)年4月9日~1936年2月26日。詩集を遺さなかった詩人。

佐藤一英 さとう いちえい。1899年(明治32年)10月13日~1979年(昭和54年)8月24日。詩人

岩戸町 現在も同じ岩戸町です。

作家

文学と神楽坂

「スーパーよしや」について、最初は文明館の勧工場 、次に文明館の映画館になり、それから映画館の武蔵野館から短期的に百貨店アカカンバンになり、1977年(昭和52年)からは柳町店と神楽坂店を同時開店した「スーパーよしや」です。場所はここ 。

野口冨士男氏の『私のなかの東京』(「文学界」昭和53年、岩波現代文庫)によれば

船橋屋からすこし先へ行ったところの反対側に、よしやというスーパーがある。二年ほど以前までは武蔵野館 という東映系の映画館だったが、戦前には文明館といって、私は『あゝ松本訓導』などという映画ー当時の言葉でいえば活動写真をみている。麹町永田町小学校の松本虎雄という教員が、井之頭公園へ遠足にいって玉川上水に落ちた生徒を救おうとして溺死した美談を映画化したもので、大正八年十一月の事件だからむろん無声映画であったが、当時大流行していた琵琶の伴奏などが入って観客の紅涙 をしばった。大正時代には新派悲劇をはじめ、泣かせる劇や映画が多くて、竹久夢二 の人気にしろ今日の評価とは違って、お涙頂戴の延長線上にあるセンチメンタリズムの顕現 として享受されていたようなところが多分にあったのだが、一方にはチャップリン、ロイド、キートンなどの短篇を集めたニコニコ大会 などという興行もあって、文明館ではそういうものも私はみている。

勧工場 多くの商店が規約を作り、組合制度を設けて一つの建物の中に種々の商品を陳列し、即売した所。

紅涙 こうるい。(美しい)女性の流す涙。血の涙。血涙。

顕現 けんげん。はっきりと姿を現すこと。はっきりとした形で現れること

ニコニコ大会 戦前~昭和30年代、短編喜劇映画の上映会は「ニコニコ大会」という慣わしがあった。

よしや

6丁目

文学と神楽坂

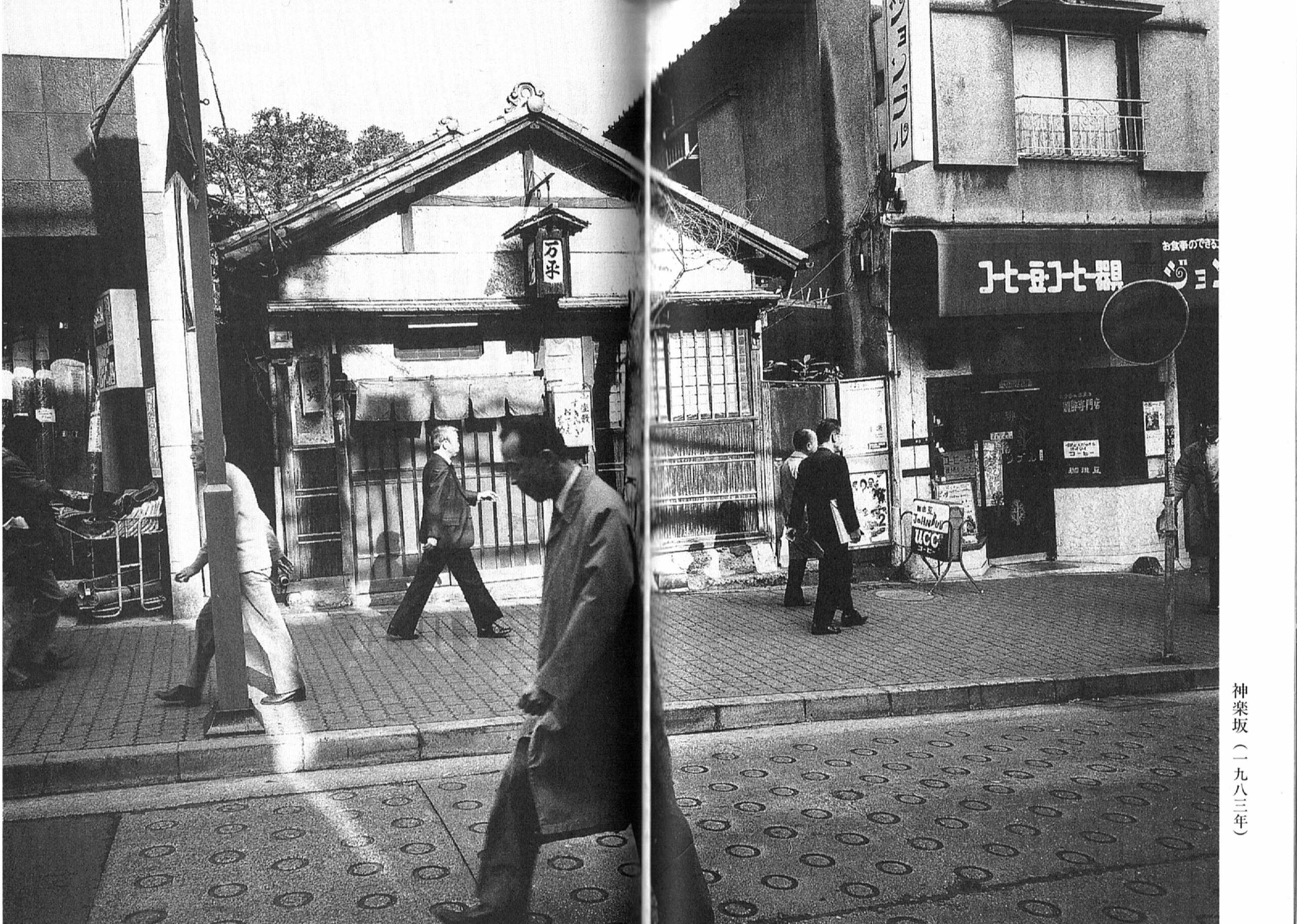

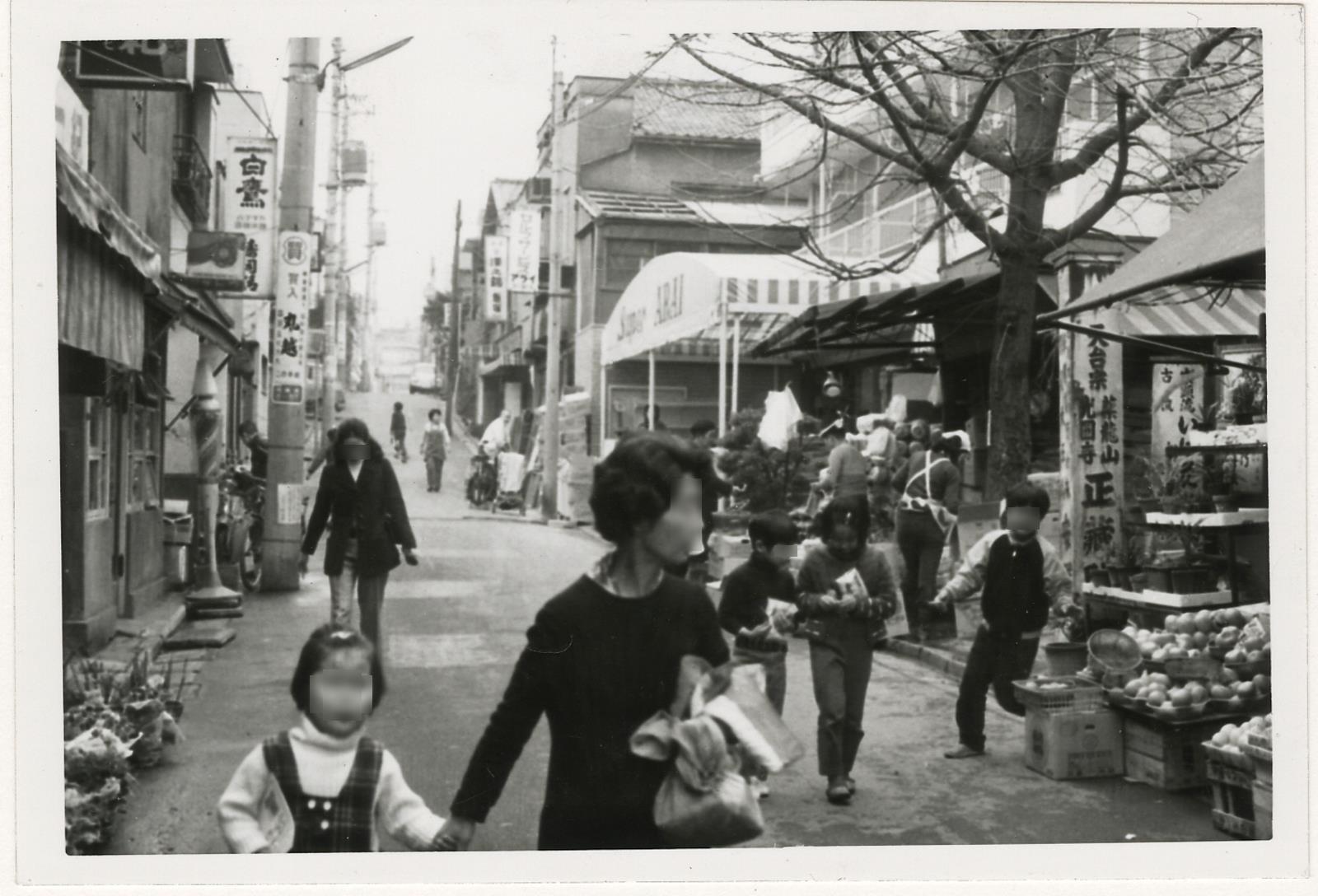

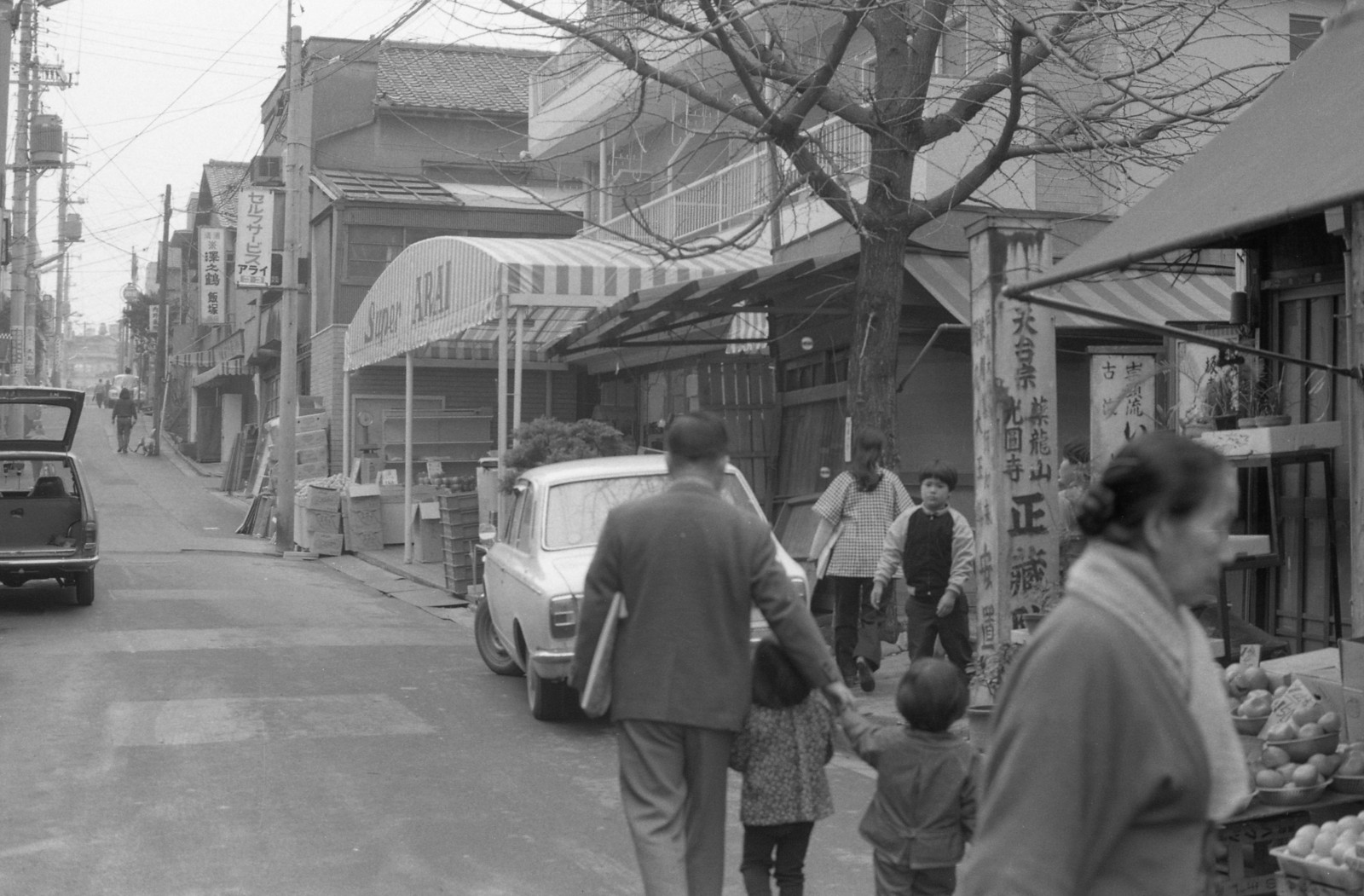

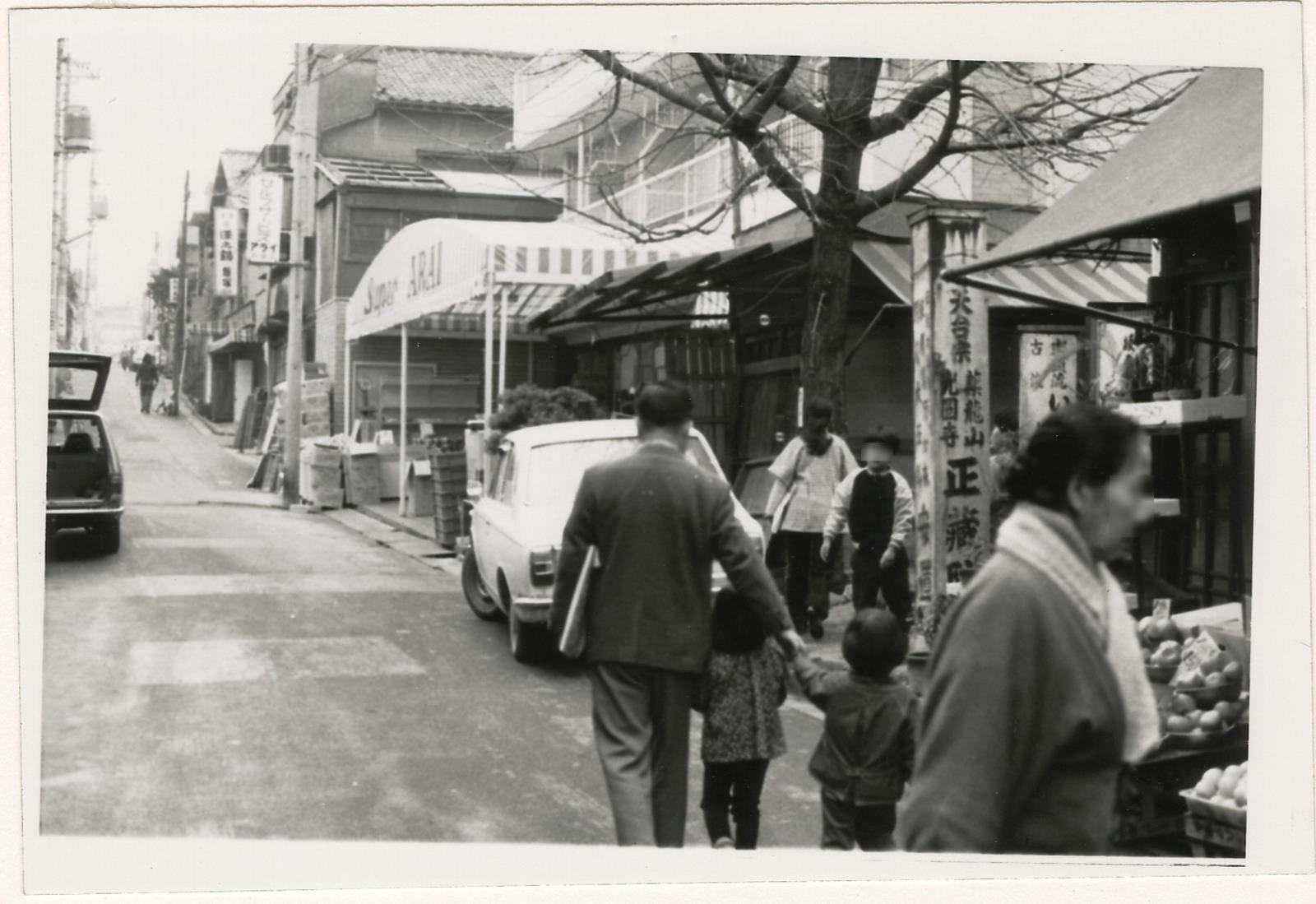

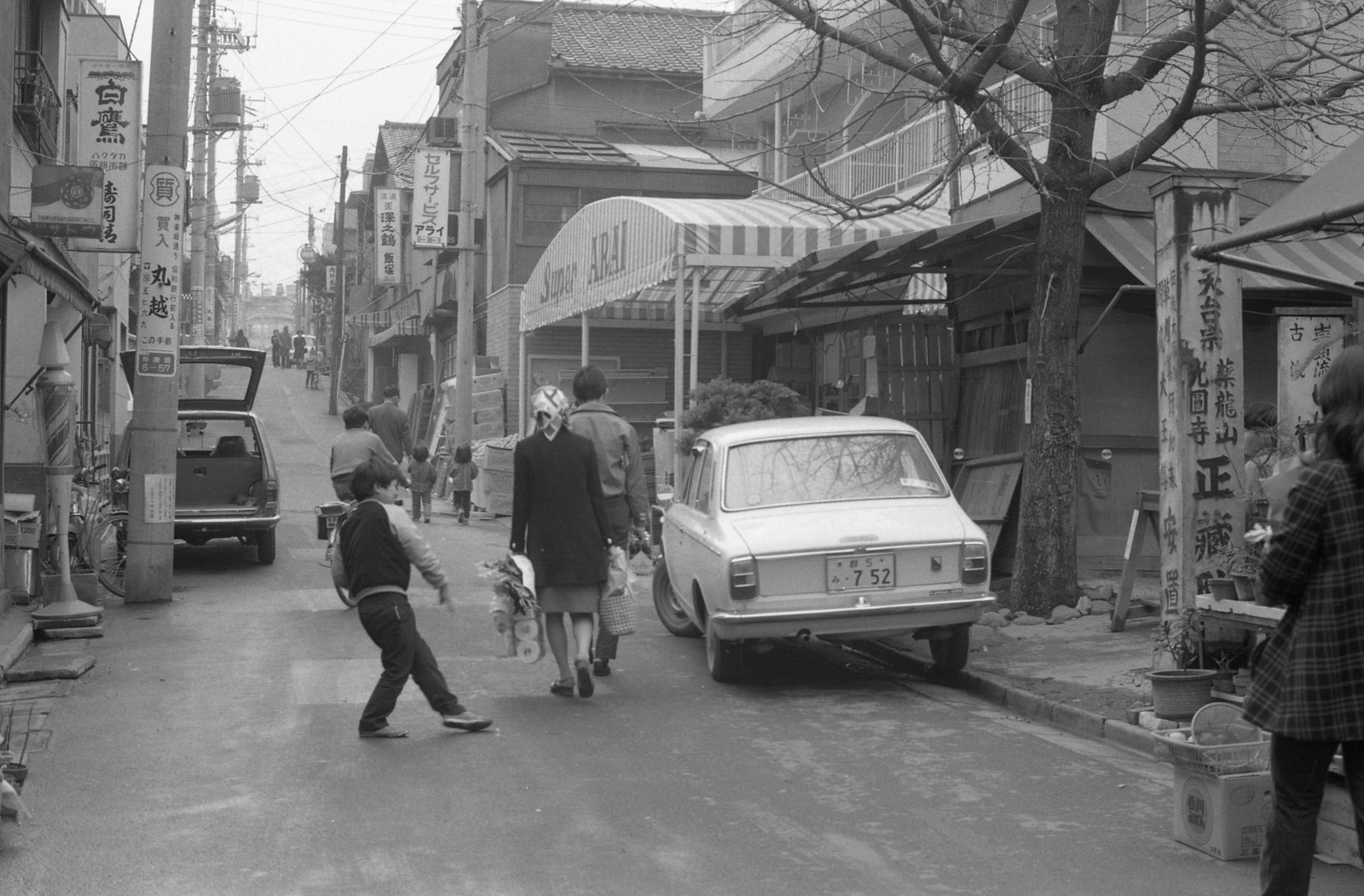

神楽坂6丁目に「ヤマニバー」があるとわかったのは、「西村和夫の神楽坂」の「神楽坂界隈」連載13号でした。2004/7/15にかいてありました。神楽坂6丁目の情景で……

広げられた道路にはすき焼屋を初め飲食店が多くカフェの前身というか当時はやりのバーなる洋式の飲み屋が縄のれんに仲間入りしてきた時代だ。とりわけ肴町の電停付近は夜遅くまで人通りが絶えなかった。

ふーん、何かのバーだな、ぐらいの感じでした。でも、どこにあるの? 肴町は現在の神楽坂5丁目のことです。電停は、昔あった都電の停車場で、「神楽坂上」にありました。なんとなく、ヤマニバーはこの肴町の電停付近だなと思っていました。

寺町の郵便局下のヤマニ・バーでは、まだ盛んに客が出入りしていた。にぎやかな笑声も漏れ聞えた。カッフエというものが出来る以前、丁度その先駆者のように、このバーなるものが方々に出来た。そしてこのヤマニ・バーなどは、浅草の神谷バーは別として、この種のものの元祖のようなものだった。

どうもヤマニバーは「寺町の郵便局下」(神楽坂6丁目にある旧郵便局の下)で、その向いには第一銀行支店があるとわかってきました。

長じて、おふくろと住むようになってからは、…ヤマニバーにもっぱら通うようになった。ヤマニバーは御存知もあろう、文明館の先の右側だ。ヤマニバーの前にいま第一銀行がある。

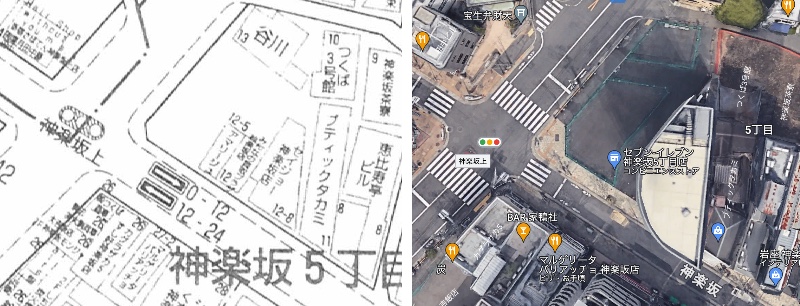

ヤマニバー 昭和12年と現在

さらに昭和12年の「火災保険特殊地図」を見るとスーパーのキムラの反対側で、直線ではなく左の斜線にあるようです。

6丁目

文学と神楽坂

牛肉「いろは」は6丁目にありました。

牛肉店いろは 「読売新聞」明治24年12月25日から

また、泉鏡花 氏が書いた「神楽坂七不思議」で「いろは」のことがでています。

神樂坂七不思議

「奧行( おくゆき ) なしの牛肉店( ぎうにくてん ) 。」

(いろは)のことなり、唯( と ) 見( み ) れば大廈( たいか ) 嵬然( くわいぜん ) 聳( そび ) ゆれども奧行( おくゆき ) は少( すこ ) しもなく、座敷( ざしき ) は殘( のこ ) らず三角形( さんかくけい ) をなす、蓋( けだ ) し幾何學的( きかがくてき ) の不思議( ふしぎ ) ならむ。 明治二十八年三月

唯 単に大廈 たいか。大きな建物。りっぱな構えの建物。嵬然 かいぜん。高くそびえるさま。つまり、外から見ると大きな建物なのに、内部は三角形で小さい。

島崎藤村ほかの『大東京繁昌記 山手篇』(講談社)で加能作次郎氏の「早稲田神楽坂」ではこう書きます。

その頃、今の安田銀行の向いで、聖天様の小さな赤い堂のあるあの角の所に、いろはという牛肉屋があった。いろはといえば今はさびれてどこにも殆ど見られなくなったが、当時は市内至る処に多くの支店があり、東京名物の一つに数えられるほど有名だった。赤と青のいろガラス戸をめぐらしたのが独特の目印で、神楽坂のその支店も、丁度目貫きの四ツ角ではあり、よく目立っていた。或時友達と二人でその店へ上ったが、それが抑々そもそも私が東京で牛肉屋というのへ足踏みをしたはじめだった。どんなに高く金がかかるかと内心非常にびく/\しながら箸( はし ) を取ったが、結局二人とも満腹するほど食べて、さて勘定はと見ると、二人で六十何銭というのでほっと胸を撫で下し、七十銭だしてお釣はいらぬなどと大きな顔をしたものだったが、今思い出しても夢のような気がする。

では、どこにあったのでしょうか。まず 間違えていた 論点を見てみます。『ここは牛込、神楽坂』第18号の『遊び場だった「寺内」』では、

岡崎(丸岡陶苑) でも、ほんとうに遊ぶのは、安養寺の方で、狭いとこに駄菓子屋が二軒あったんで、そっちの方がわりあいにぎやかだった。安養寺の境内の往来に面したところに街灯があって、あそこはクルマ(人力車)がいつも二、三台、年中たむろしていたから。そこに「いろは」があった。牛鍋屋の。

「岡崎さんがお話ししながら描いてくださった明治40年前後の記憶の地図を描きおこしました」と書いてあり、図のような神楽坂の6丁目(昔の通寺町)の絵が書いてあります。図の左端の半分に「トケイ」や「安養寺」と書いてあり、その下に「いろは」が書いてあります。

昭和12年の「火災保険特殊地図」を見てみるとかなり今とは違います。

「いろは」は昭和12年「火災保険特殊地図」の「精進寮」と同じ場所です。よく見ると三角形で、ここで名残をとどめています。このほかの建物はここに でています。

しかし、まったく違ったように見える写真が出てきました。下右端の建物は「第十八いろは」(牛込区寺町)です。(「第六いろは」は神田区連雀町なので、違います)。

最初は、上の写真でいうと、建物「3」と思っていました。困っていましたが、よくよく見ると、写真の左側には道路はありません。つまり、上図の右中央から見た写真、つまり「精進寮」の方から見た写真だと思っています。

以上は間違えていた議論です。正しくは牛肉店『いろは』と木村荘平 を見てください。6丁目

泉鏡花

文学と神楽坂

水谷八重子 は、1905年8月、東京市牛込区神楽坂で時計商の松野豊蔵・とめの次女として生まれ、5歳のときに父親が死亡、母とともに名妓だった姉と義兄、編集者の水谷( みずたに ) 竹紫( ちくし )

1914年(大正3年、9歳)、芸術座に『内部』で出演、1916年(大正5年、11歳)には帝劇公演『アンナ・カレーニナ』で松井須磨子 氏演じるアンナ役の息子役で出演しました。

自書の『芸 ゆめ いのち』(1956年、白水社)では

芸術座の旗上げ公演は、この年の九月、有楽座 で行われました。出し物はメーテルリンクの『内部』と『モンナ・ヴァンナ』がとりあげられることとなりました。そして、この『内部』が、意外にも私の舞台出演のキッカケとなりました。沢田正二郎 さんにお目にかかりましたが、お二人とも毎日、奪いあうようにして私の顔の拵えをして下さいました。また群衆の一人に秋田雨雀先生が出演なさっていたのを記憶しております。先生は『内部』の翻訳者で、文芸部に席をおいておられましたが、人手が足りないため、出演なされたそうです。みるからにお優しそうな、小柄な方でした。

有楽座 明治41年12月1日に開場し、大正12年9月1日の関東大震災で焼亡。日本最初の全席椅子席の西洋式劇場。現在は有楽町のイトシアプラザ(ITOCiA)が建つ。坪内逍遥らの文芸協会、小山内薫らの自由劇場、池田大伍らの無名会、島村抱月らの芸術座、上山草人らの近代劇協会ほか、新劇上演の拠点になったことなどで知られる。

1970年の『私の履歴書』(日本経済新聞社)では

「内郎」のけいこ中、室内のベッドで、他の恐怖を待つ屋外に、村人が集まってくるシーンがある。群衆の一人に子供かほしい、との希望が出た。結局、近くで遊んでいた私がかり出された。もちろん台詞はない。かわいそうとあって、「見えないからどいてよ」のひとことを与えられたのを思い起こす。

平成7年『ここは牛込、神楽坂』の第5号で、娘・水谷良重氏と聞き手・竹田真砂子氏は『神楽坂談話室。水谷良重』による座談会を載せています。

水谷 その抱月、須磨子一座の「アンナ・カレーニナ」のアンナの息子役のセルジーというのが(水谷八重子氏の)正式な初舞台だったようです。そのときは竹久夢二さんがお人形の絵を書いてくださって、それを手拭に染めて配ったとか。

残念ながら竹久夢二 氏の「お人形の絵」はどんなものなのか分かりません。そこで、氏の「人形の絵」を調べました。参考までにこんな絵 があるそうです。

1923年(大正12年、18歳)9月1日の関東大震災を迎えます。

かれこれ一ト月もたったでしょうか。九月一日のお昼ころです。裏庭に近い墓地の蝉の声をきくともなくききいっていますと、だしぬけに、ガラガラと屋鳴りがおこりました。思わずおフトンを頭からかぶりましたが、屋鳴りはやまず、その上にこんどは上下にゆれて、まるで船の難破を思わせるように激しくなってきます。余りのこわさに「お母さーん」「アーちゃま!(姉の愛称)」と叫びましたが、実は大きな声も出ず、ハネおきて柱や障子づたいに台所から裏庭へとびだしました。病床に長く寝ていましたので起き上れなかったのですが、驚いて立ち上ったわけです。墓地のそばに寝間着のままで、ちぢこまっておりますところに、母と姉が「よく起き上がれたね」といいながら血の気のひいた姿で、家からとびだしてきました。二人ともおびえながらも、私をかばうようにして、成行をぼう然と見守っておりましたが、ここで過ごした数刻は、本当にこの世の最後の阿修羅場かと思われました。幸いに私の家は無事でしたが、私の寝床にはいつのまに落ちましたか、屋根を打ちぬいて、一抱えもある墓石が落ちていました。これには二度びっくりしてしまいました。こうした騒ぎのなかを、友田さんがご自分の小石川のお家が焼け落ちたのにもかまわず、私がどうしているだろうと、お見舞に来て下さいました。(『芸 ゆめ いのち』)

数日後、牛込会館の屋上に上っています。牛込会館は現在はサークルK に変わっています。

義兄が私をつれて、神楽坂中腹、牛込会館の屋上にあがったのはいつだったろうか。日数のたっていなかったことだけは確かである。神田、日本橋、下谷にかけて、見わたすかぎり、蕭条とした焼け野原、痛ましいながめに、胸が熱く締められた。感情の激しい義兄竹紫は「日本はどうなるだろう」と、ひとこともらしたあとで「八重子、しっかりしよう。この会館が残っているかぎり、芝居はやれるよ」と言った。その目に涙のにじんでいたことを忘れない。(『私の履歴書』)

『ここは牛込、神楽坂』第5号で水谷八重子氏の「神楽坂の思い出」では、編集者註として

古老の話などによると水谷八重子さんは、もと通寺町35(現神楽坂6丁目)、駿河屋さん(昔は油屋でいまは模型の店)の横を入ったところとのことなので、横寺町は記憶違いでしょうか。

大正11年の地図では通寺町35は赤の場所です。地図上では確かにここが通寺町35になるのですが、しかし「現神楽坂6丁目の駿河屋さん」は通寺町64(緑色)になります。通寺町35か、通寺町64か、どちらかが間違えています。「区内に在住した文学者たち 」の水谷竹紫の項によれば、氏の住所は大正6年頃~7年頃は早稲田鶴巻町211、大正12年頃~15年頃は通寺町61(上図で青色)になっています。

大正12年に関東大震災が起こっていますから、通寺町35ではなく、水谷竹紫氏は実際には通寺町61にいたのでしょう。現在も住所としては同じでです。「現神楽坂6丁目の駿河屋さんの横を入ったところ」が正しいと、住所も通寺町61が正しいのでしょう。

それからは、義兄は文字通りに日夜奔走しまして、十月十七日から一週間の公演の日取りをきめました。出演者は花柳章太郎、小堀誠、石川新水、藤村秀夫さん等、新派の“新劇座”の方たちが中心で、そのなかに私も加えて頂きました。

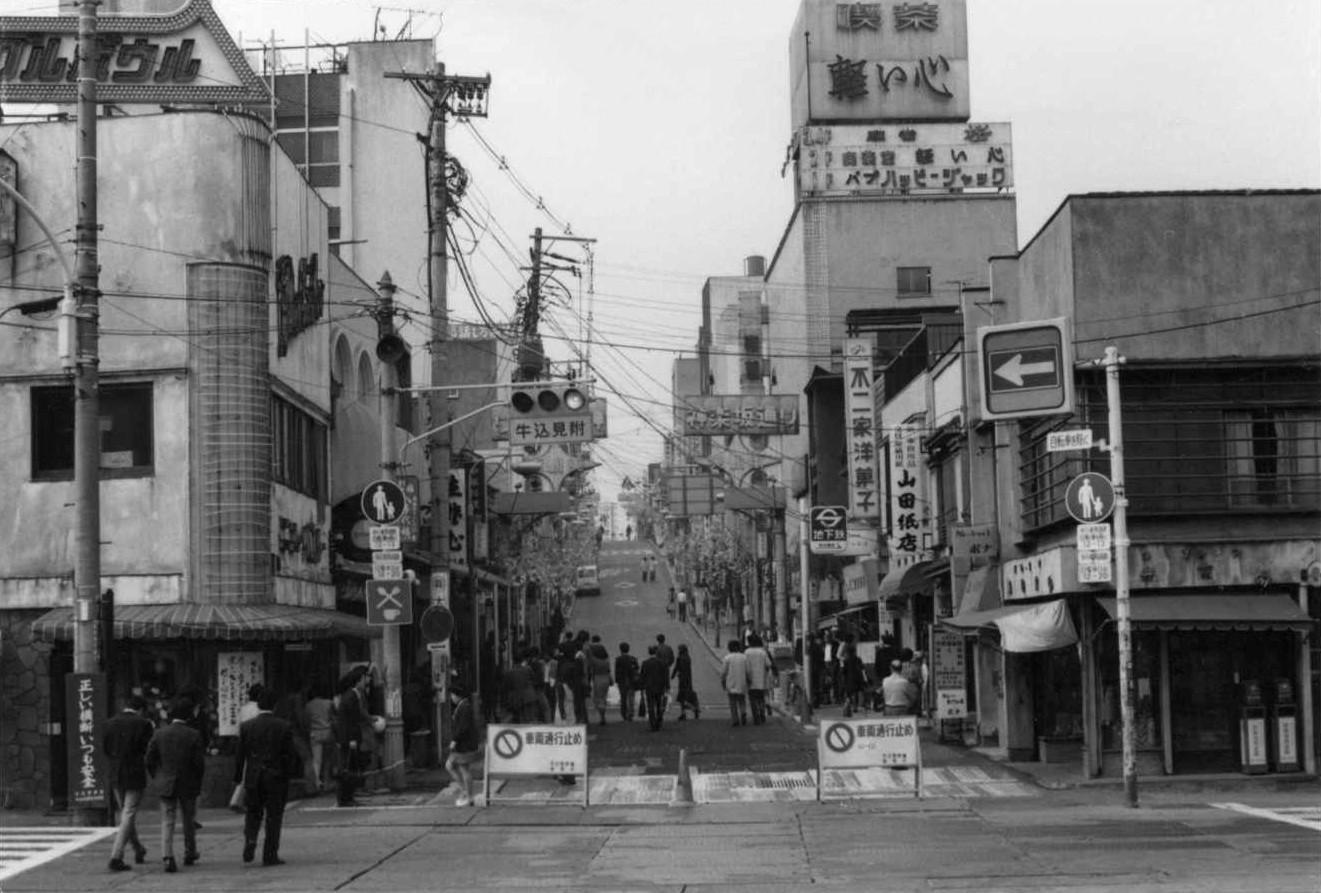

ここでは「牛込見付」ですから神楽坂下に人が流れています。神楽坂上に流れたような日もありました。下では「肴町」、これは「神楽坂上」に流れて行っています。

牛込会館での初日を待ちかねて集まってきた観衆は、中腹から坂上の昆沙門様前を越し、肴町の電車通り近くまで列を作った。会場は、高級寄席のような建物だったので、収容人員も、すしづめにしで、五百人も入れたらギリギリだったろう。(『私の履歴書』)

1924年(大正13年)、義兄の水谷竹紫が第二次芸術座を創立し、その中心メンバーとして活躍します。

作家

6丁目

文学と神楽坂

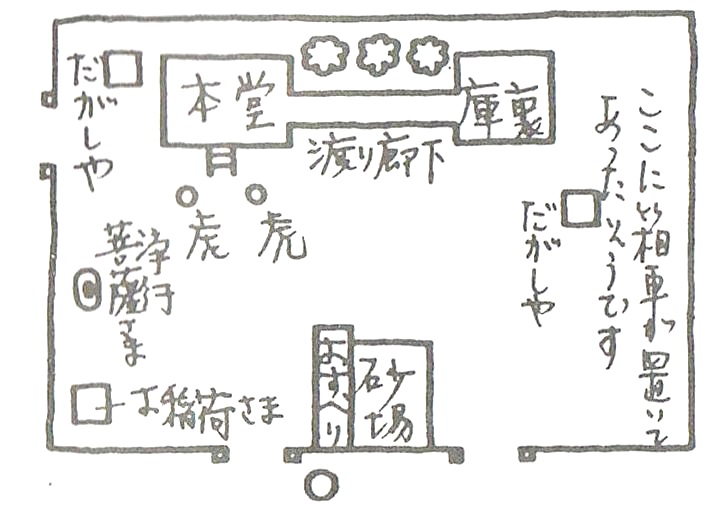

安養( あんよう ) 寺は神楽坂上にあります。正式名称は医光山 長寿院 安養寺です。開基は慈覚大師円仁。明治時代 とあまりかわっていません。

天正19(1591)年、徳川家康が築城の際、安養寺は城内平河門口から田安門口に移り、天和3年 (1683)、牛込の現地に移転。場所はここ。

左門に書いてあるのは「大聖歓喜天王 安養寺」。右門には「本尊薬師如来 天台宗」と書いています。

ここで正面の建物は聖天堂で、大歓喜天王像(別名「神楽坂聖天」)と、江戸三十三観音の十一面観音菩薩が本地仏として祀られています。

扁額は

観音像は、観音堂左手の2階本堂に安置。

薬師瑠璃光如来は大佛薬師如来や神楽坂大仏とも呼び、徳川家ゆかりの仏像です。

昭和20年、大空襲で消失、大仏の顔、手、薬壺が奇跡的に残り、当時、日本一とされた京都の仏師が復元。

当寺本尊薬師如来は徳川家ゆかりの霊仏で、太平洋戦争の空襲にあわれながらも、そのご生命である御顔・薬壺・手首は無傷のまゝ残られました。これらをもとに復原申しあげ 人々の難病をはじめ心身の病いを癒し、やすらぎの生活にとお導き下さっています。

2階に行くと祈祷料は金5千円だと書いてありました。

聖天堂の前に祀られているのが宝生弁財天(銭洗い弁天)です。弁財天は水神であり、芸や財の神で、右手にある洗心宝生水の水でお金を洗います。洗心宝生水は宝珠を乗せた水盤で、水を満々と湛えています。子育地蔵尊と出世地蔵尊もあります。

神楽坂5丁目 朝日坂 Caffè Triestino 清閑院 牛込亭 川喜田屋横丁 三光院と養善院の横丁 一水寮 神楽坂の通りと坂 に戻る6丁目

カフェトリエスティーノはイタリアのエスプレッソを安く (特にここを強調したい)出してくれます。言葉はフリウリ州トリエステ市からきています。

一番安いのがエスプレッソ(ネロ)で200円、フォームドミルクとネロのゴッチャートで220円、高くても380円。25種類もあります。朝ここに入ってコーヒーの一口飲むと、キーンと音が聞こえそうで、たちまち「やるぞ」という気になる。コーヒーでこれほど覚醒効果があるのは他にはありません。

夜は軽いイタリアの食事がでます。しかし、12時以降は人が込む。10時に開くと入って、11時までにはでるようにするとまだすいている。実はここはマクドナルドのコーヒー100円、ベローチェのコーヒー180円に続いて安くて、しかも、驚いたことに、おいしいのです。

残念ながら2014年2月16日に閉店しました。

成金横丁 牛込亭 白銀公園 瓢箪坂 駒坂 川喜田屋横丁 神楽坂上 神楽坂5丁目 清閑院

6丁目

文学と神楽坂

清閑院 は神楽坂通りと成金横丁 の交差点にありましたが、閉店し、現在は京菓子處「鼓月 」です。

清閑院は羊羹やくずきりの普通のものもありますが、「庭清水」、「花火咲く」、「茶々みどり」、「風鈴」など聞いただけてはわからない、だけど美味しそうにみえるものもたくさんありました。たとえば「茶々みどり」は求肥と抹茶の羊羹。実際おいしい。でも、なぜか人は少ない。で、ここも閉鎖してしまいました。

成金横丁 牛込亭 白銀公園 瓢箪坂 駒坂 川喜田屋横丁 神楽坂上 神楽坂5丁目 Caffe Triestino

文学と神楽坂

成金横丁は江戸時代ではまったくありません。保善寺の真ん中にできるはずですが。

明治39(1906)年、保善寺は牛込ではなく東中野駅に移っていきます。左側は明治43年の地図ですがまだなにもありません。右側の大正11年になってから、ようやく道路がでてきます。

あとはあまり変化はありません。現在の地図は

参考までに大〆 などがでている写真を載せておきます。

神楽坂

6丁目

文学と神楽坂

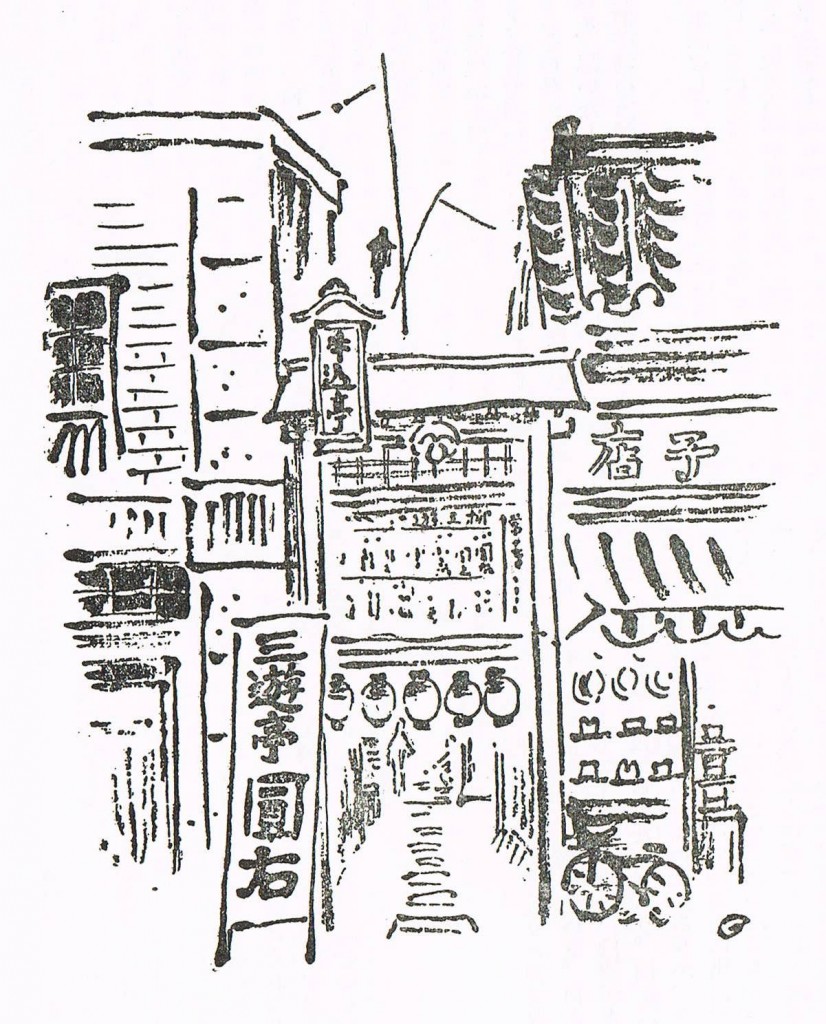

「牛込亭」って正確にはどこにあったのでしょうか?

島崎藤村等「大東京繁昌記 山手篇」(昭和2年)。加能作次郎の「早稲田神楽坂」「通寺町の発展 」

『神楽坂まちの手帖 』の平松南編集長は

そのころ神楽坂には演芸場が5つもあり、6丁目の安養寺うらの「牛込亭」もまた落語と講談の専門館であった。

と書き、吉田章一氏の『神楽坂まちの手帖』第10号の「牛込亭の番組と芸人たち」では、

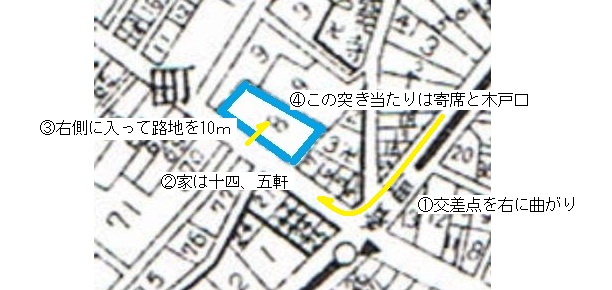

話を牛込亭に戻しますと、神楽坂から大久保通を過ぎて、すこし先の右側、路地の奥にありました。できたのは明治10年頃といわれ、初めは持ち主を名を取って「岩田亭」と呼びました。明治後半になって相撲の親方の武蔵川が買って「牛込亭」にしました。

『ここは牛込、神楽坂 』6号で丸岡陶苑・岡崎弘氏の「町の宝もの」では

寺町の牛込亭にもよく行った。牛込亭に入るとこに秋山って塗物屋があって、こっち側はあとで帽子屋ができて。いま、たこ焼きがあるでしょ、あのあたり。あそこに細い道があって、突き当りが寄席でね。

渡辺功一氏の『神楽坂がまるごとわかる本 』では

神楽坂上より矢来町に向かってすぐ、通寺町の通り右側に木戸口があり、その突き当たりの路地おくに牛込亭があった。

赤城神社の氏子町一覧「通とおり 寺てら 町まち 」の説明です。

また娯楽場として九番地 に寄席牛込亭(明治十年十月設立)、十一番地に常設活動写真文明館が(明治四十五年一月建立)ある。

しかし、大正15年の東京演芸場組合では、牛込亭は「通り寺町八 」になっています。右は昭和5年の地図です。

飯田橋方面から来れば柳水亭の前を通って交差点を右に曲がると、そこから家数にして十四、五軒ほど行き路地を右側に入って十メートルぐらい行って突当たりが牛込亭の木戸口でした。

これから考えられるものは

牛込亭という場所は今では道路になるのか、道路に近い場所ではなかったのでしょうか。8番地は戦後になってからそこを貫く道路ができます。『円生江戸散歩』という本で円生は牛込亭の地図を書いていますが、この牛込亭の反対側、通寺町と岩戸町の道路は川喜田屋横丁の通りです。川喜田屋横丁の反対側に道路がでてきます。すると橙の丸で囲んだ場所あたりでしょうか。

その後、昭和12年の「火災保険特殊地図」(都市製図社)を見ました。こうなっています。

牛込亭。昭和12年「火災保険特殊地図」(都市製図社)

現在の地図で予想する寄席とまったく同じです。やはり道路で寄席は上下2つに分けているのですね。

牛込亭は色物( いろもの ) が主体でした。これは講談、義太夫、落語、浪花節などの本来の演芸とすると、それ以外の漫才,音曲,奇術,紙切り,曲芸,声帯模写などをさして色物というようです。

『神楽坂まちの手帖』第10号「神楽坂落語祭」59頁では、ある日の演芸は14人が出ています。講談が1人、落語は6人、残りの7人は、笑話、楽語、物まね、奇術、浮世節、能歌舞、新内を行いました。

最後に神楽坂で旧映画館、寄席などの地図です。ギンレイホールを除いて、今は全くありません。クリックするとその場所に飛んでいきます。

白銀公園 瓢箪坂 駒坂 川喜田屋横丁 神楽坂5丁目 成金横丁

神楽坂の

通りと坂 に戻る

寄席と映画

6丁目

文学と神楽坂

昔は牛込三光院( さんこういん ) と養善( ようぜん ) 院との間にはなにもありませんでしたが、明治になって寺がなくなると、ここに新しい横丁ができてきます。ちなみに三光院は廃寺、養善院は正蔵院と合併し、なくなりました。この横丁をさきに行くと小さな路地に入り、そこを抜けると、川喜田屋横丁につながります。大きな通りで、川喜田屋横丁よりも大きいようですが、全部私道です。ちなみに神楽坂通りの北側はほとんど公道です。

ここは神楽坂通りからみたものです。

和田写真館の創業は明治7年、昭和25年に再建したものですが、学校の業務に100%移行し、写真館は事務所として残っています。神楽坂ペットクリニック、アトリエ灯AKARI、占いのアトラス研究所、米会話のヒアリングルームと続きます。最後の道路は1.6 m。川喜田屋横丁 につながります。この階段を「神楽坂6丁目の極小階段 」(東京の階段 DB 東京階段学会)という人もいます。

川喜田屋横丁 成金横丁 白銀公園 瓢箪坂 駒坂 神楽坂上 神楽坂5丁目 牛込亭

神楽坂の通りと坂 に戻る

6丁目

文学と神楽坂

神楽坂の西側に大久保通りがあります。その西側に神楽坂六丁目(以前の牛込通寺町)があります。しかし、神楽坂五丁目(以前の肴町)もあるのです。(☞大久保通りを越えた神楽坂5丁目 )

肴町(現在の神楽坂五丁目)の大半は大久保通りから見ると東側ですが、実は西側にも広がっています。牛込三光院門前(現・通寺町)と肴町の間にある横丁は、大久保通りから見ると西側に位置し、川喜田( かわきた ) 屋( や ) 横丁と呼ばれていました。現在もその他の名称はなく、使ってもいいはずです。

これは横丁角に川喜田久右衛門という町人が住んでいたといわれます(町方書上「牛込三光院門前」)。

横町有之、通はゞ九尺程、俗二 川喜田屋横丁と唱申候、右者 横丁角町内二 川喜田屋久右衛門と申町人住居仕候故申習候

明治時代 もあまり大きな変化がありません。江戸時代と現在で神楽坂と大久保通りと朝日坂と川喜田屋横丁の関係を示します。

現在は

では、川喜田屋横丁を見ていきたいと思います。最初は入った所。なんとなく登りに入っています。右は「はり鍼灸院」やマンションです。

なお、明進軒 、次にプランタン、婦人科の医者、マンションになった場所や、求友亭 もここにありました。

下の写真(↓)は「ハピネス神楽坂」です。ええ、これで1階はファッションビルなのです。でも、会社の社員が一杯いることはまずありません。創業は1974年12月。本物の手づくりにこだわり、「山の幸染め」「グラスアート」「押し花」などを作っています。13年9月28日、4チャンネルの「ぶらり途中下車の旅」でこの「山の幸染め」をやっていました。葉脈も綺麗に見えます。体験受講は1000円+教材費実費。

本来の川喜田屋横丁はこれで終わりです。しかし、この坂をさらに上に登ると、右の小さな路地があります。こんなこざっぱりして清潔で綺麗な路地は、はい、ないと思います。右手の路地は1.4mしかありません。やはりほとんど人は入ってこないためだと思います。で、てっぺんの法正寺です。さらに下がる途中にある繁栄稲荷神社です。

一番頂上から下に望むと、ららら、おどきですが、相当高い。幅は3.7mです。三光院と養善院の横丁 白銀公園 瓢箪坂 駒坂 成金横丁 神楽坂5丁目 牛込亭 通りと坂 に戻る

文学と神楽坂

6丁目

装飾を兼ねたり汚れを防ぐ目的で襦袢などの襟の上に縫いつけた替え襟。

装飾を兼ねたり汚れを防ぐ目的で襦袢などの襟の上に縫いつけた替え襟。