紀の善は「令和4年9月30日をもちまして店舗を閉店させて頂きました」。理由は「店主の高齢化や諸般の事情」のためでした。あーあ… 閉店は「紀の善の閉店」で。

新しい店舗は「しんぱち食堂」。前書きに「炭火焼干物定食」。和食ファーストフードチェーンです。別に書くとして、今日は紀の善についてです。

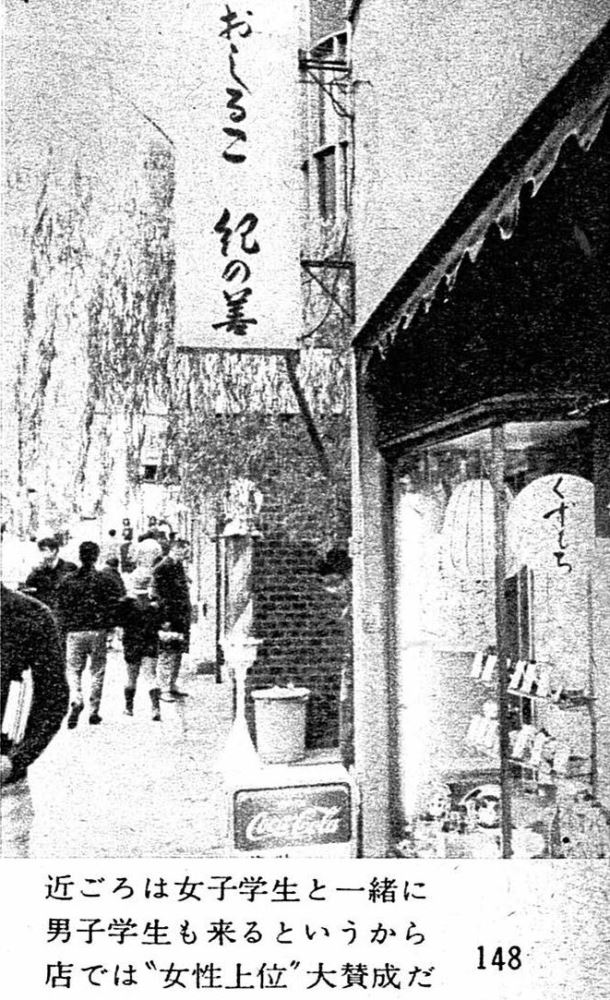

「紀の善」は東京神楽坂下の甘味処。戦前は寿司屋でした。場所はここです。

渡辺功一氏の「神楽坂がまるごとわかる本」(けやき舎、2007年)では……

| 「文久・慶応年間(1861-1868年)「紀ノ善」創業。口入業 |

口入業とは職業周旋業者のこと。これと違って創業の年は嘉永年間(1848-1854)だとする報もあります。

| 創業の幕を開けたのはおおよそ七十余年前(「食行脚 東京の巻」協文館、大正14年) |

大正14年(1925年)から70余年前は嘉永年間(1848-1854)です。しかし、どちらも引用文献はなく、正確にはわかりません。

冨田冨江氏の「私が生まれ育つたまち」(「ここは牛込、神楽坂」第16号、平成12年)では……

| 戦前うちはお寿司屋だったの。それも宮内省の御用で、立ち食い寿司でなくて御用御膳寿司といっていた。 |

同じく「紀の善と牡丹屋敷」(「ここは牛込、神楽坂」第17号、平成12年)では……

| 神楽坂の上り口の左角に、旗本屋敷直属の牡丹屋敷というのがありました。そこで牡丹を栽培していたといわれていますが、栽培していたのは主に薬草で、それを江戸城の本丸に届けていたのだとか。 紀の善は、その牡丹屋敷の専属で、お屋敷から使いがきて、きょうは三十人頼むとか、きょうは雨だから五人でいいとかいってくると、それに合わせて若い者を出して、薬草の手入れをやっていたそうです。 浅草では、幡随院長兵衛がそういうのを仕切っていましたが、神楽坂で代々紀の善がやってきたのだとか。それで、紀の善は、親分以下、若い者みんなに、桜と蝶の彫り物……そう、入れ墨をさせていたんです。絵柄を牡丹にしてはお屋敷に失礼にあたるからと、桜と蝶にしたとかで。 その後、牡丹屋敷は町屋になりますが、ずっと牡丹屋敷と呼ばれていたようです。で、紀の善はご維新後、寿司屋に転向しましたが、そのときはこの絵柄から、花蝶寿司といっていました」 |

明治維新後は「紀の善・花蝶寿司」。それまで牛込壕端沿いに住んでいたのですが、大地主升本喜兵衛に薦められ、現在の場所に移りました。

宮内省の御用達になると、「御膳寿司紀の善」に変更。

なお新宿区立図書館資料室紀要4「神楽坂界隈の変遷」の「神楽坂通りの図。古老の記憶による震災前の形」(昭和45年)によれば、関東大震災前の当時、大正11(1922)年頃は「神楽小路」のことを「紀ノ善横丁」と呼んだそうです。

明治41年1月、北原白秋、吉井勇、木下杢太郎など七人はこの2階で新詩社の脱退を決めました。かわって『パンの会』を作ります。これは長田幹彦氏の「わが青春の記」に書いてあります。

また出口競氏が書いた『学者町学生町』(実業之日本社、大正6年)では

| 紀の善の店前には印絆纒を着た下足番が床几に腰かけて路行く人を眺めてゐる、上框には山の手式の書生下駄が四五足珠數繋にされてゐて、拭きこんだ板間に梯子段が見える。田舎者で通つた早稲田の學生も此處のやすけが戀しくなれば先づ江戸つ子の部としたもの |

印絆纒 シルシバンテン。襟や背などに屋号・家紋などを染め抜いた半纏

床几 しょうぎ。細長い板に脚を付けた簡単な腰掛け

上框 うわがまち。戸・障子などの建具の上辺の横木

書生下駄 たかげたとも。10センチ以上視線が高くなります

珠數繋 数珠(じゅず)は穴が貫通した多くの珠に糸の束を通し輪にした法具。じゅずつなぎは、糸でつないだ数珠玉のように、多くの人や物をひとつなぎにすること

板間 いたま。板敷の部屋。板の間。

やすけ 「義経千本桜」に登場する鮨屋の名は弥助やすけでした。以来、鮨の異称として使いました。紀の善は戦前は寿司屋でした

部 それぞれの部分。「これで君も江戸っ子だね」といったところでしょうか

西村和夫氏の『雑学神楽坂』では昭和11年2月26日、2・26事件の時に「神楽坂が鎮圧部隊の駐屯地にされた時、紀の善が鎮圧部隊の司令部になった」と書かれています。戒厳司令部は軍人会館(現九段会館)なので別で、あくまでも「鎮圧部隊」の司令部でしょう。

建物は戦争で焼失し先々代の女将が中心となって今の甘味処「紀の善」に変わりました。刺青から甘味処に変わったのです。(内緒にしようっと。)最後の名前の変更は戦後の昭和23年(1948)のこと。

赤井儀平氏の『神楽坂界隈の変遷』「古老談話・あれこれ」(新宿区立図書館、1970年)では

| 昔は早稲田の運動会は向島でやったものです。その時は学生達は思い思いのふん裝で会場へ乗り込むのですが、四十七士もいれば児島高徳を気取って鎧の上から蓑を着て来る学生もいました。弁当は学校から出るんですが、「紀の善」で一手にひき受けていたらしく、何でも3,000人分くらいだそうで洗い方煮方炊さ方詰め方と分業で手分けをして徹夜で戦争のような騒ぎでした。こんな騒ぎは大正の末頃まで続きました。今では近くにも大きな大学が沢山できましたが、昔の早大と神楽坂の様なつながりを持った学校は一つもありません。 |

冨江さんと紀の善の歴史に関して、この記事以外で他には→やはり本に書いていることですが冨田冨江氏の『ここは牛込神楽坂』で16号と17号の「神楽坂昔がたり」でしょう(コピーは見開きなので20円です)。その次が西村和夫の『雑学神楽坂』で、173-175頁にでています。これから渡辺功一氏の『神楽坂がまるごとわかる本』で、半分ぐらいは『ここは牛込神楽坂』の孫引きですが。どれも新宿区の中町図書館で借りたり、コピーをとれます。コピーは1枚10円。私の書いた『わが青春の記|紀の善』でも寿司屋の紀の善はでています。