古川ロッパ。1930年代の日本の代表的なコメディアンです。生年は1903年(明治36年)8月13日。没年は1961年(昭和36年) 1月16日。『ロッパの悲食記』で神楽坂を調べましたが、終わった後で「牛鍋からすき焼へ」という青空文庫として出ているのに気がつきました。神楽坂が『ロッパの悲食記』にでているのはここだけです。

古川ロッパ。1930年代の日本の代表的なコメディアンです。生年は1903年(明治36年)8月13日。没年は1961年(昭和36年) 1月16日。『ロッパの悲食記』で神楽坂を調べましたが、終わった後で「牛鍋からすき焼へ」という青空文庫として出ているのに気がつきました。神楽坂が『ロッパの悲食記』にでているのはここだけです。

| 牛込神楽坂にも、島金という牛鍋屋があった。此処は、牛鍋専門ではなくて、色々な料理が出来た。 子供の時、父に連れられて、幾度か、島金へも行ったが、牛鍋の他に、親子焼(鶏肉の入った卵焼)の美味かったことを覚えている。 一昨年の冬だった。或る雑誌の座談会が、此の島金で催されて、何十年ぶりかで行った。なつかしかった。然し今は、牛鍋屋でなくて、普通の料理屋になっている。 同じ神楽坂に、えびす亭がある。 ここいらは、早稲田の学生頃に、よく行ったが、学生向きで安直なのが、よかった。 安直ということになれば、米久の名が出る。米久は、一人前五十銭(?)から食わせた、大衆向の牛鍋屋で、而も、その五十銭の牛鍋の真ン中には、牛肉が塔の如く盛り上げてあったものである。 米久は、いろはの如く、方々に支店があり、どの店も安いので流行っていた。 そして、各店ともに、大広間にワリ込みで、大勢の客が食ったり、飲んだりしている。その間を、何人かの女中が、サーヴィスして廻る光景が、モノ凄かった。客の坐ってる前を、皿を持った姐さんが、パッと、またいで行く。うっかりしていると、蹴っとぱされそうだった。 「牛屋の姐さんみたいに荒っぽい」という形容が、ここから生れたのである。 |

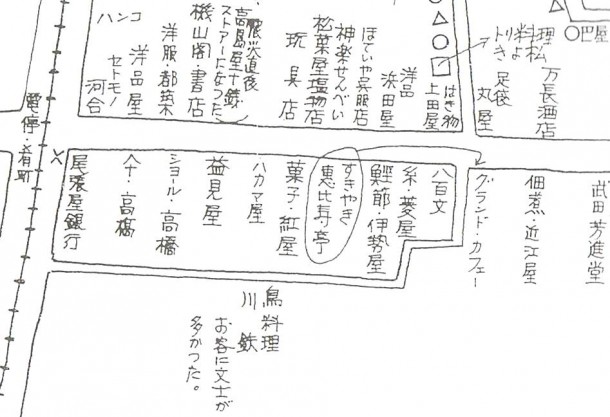

島金 神楽坂2丁目にあります。現在は志満金。昔は島金でした。鰻屋で、創業は明治2年(1869)。牛鍋「開化鍋」の店として始まりました。その後、鰻の店舗に転身します。しかし鰻の焼き上がりを待つ間に割烹料理をも味わえるし、店内には茶室もあります。細かくはここで

えびす亭 安井笛二著の『大東京うまいもの食べある記』(昭和10年)によれば

| 入口に下足番が頑張つてゐるあたり、昔風の牛鳥料理です |

と書いてありました。またNPO法人 粋なまちづくり倶楽部の『まちの想い出をたどって』(第3集)「肴町よもやま話③」では

|

山下さん 次は恵比寿亭で間口か三間ぐらいありましたね。

馬場さん これは二階が全部座敷かあってね。恵比寿亭ってのは、いまの「三笠屋」(*)さんのところ? (*)現在は手打ちそば「山せみ」

相川さん そうです。裏玄関が私のうちのところまできていたんです。

馬場さん その恵比寿亭さんってのは何年ごろできたんですか?

相川さん 関東大震災の明くる年にできた。その普請中に関東大震災がグラグラっときて、もろに横丁の方ヘ倒れた。

馬場さん じやあ、恵比寿亭さんの前が「カフェ・グランド」つてカフェ屋さん?

相川さん そう。その代表の経営者が上田という履物屋さん。「カフェ・グランド」には自動ピアノのというのがありましてね、電気ピアノ。盛大でしたよ。それで、関東大震災のときに下を壊して尾根だけ残したものだから、全部片づけて。あそこへ東京の警備に高崎の十五連隊が来た。

|

米久 米久本店は浅草ひさご通り商店街の牛鍋屋で、また千代田区富士見にもあるようです。しかし、神楽坂の中にあったのか、わかりませんが、おそらくないでしょう。