新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 12205、12208、12215-16は、昭和52年(1977)5月、首都高速道路5号線(池袋線)の飯田橋から江戸川橋までの写真です。

5号線は1969年(昭和44年)6月27日、西神田出入口から護国寺出入口までを供用開始しました。飯田橋-江戸川橋間は新宿区と文京区の区境にあたり、神田川の中を通っています。

さらにID 12205、12215-16は備考として「新小川町一丁目付近 隆慶橋」、ID 12208は「水道一丁目 新小川町三丁目」をあげています。昭和57年の住居表示実施に伴い、丁目を廃止し、新小川町だけとなりました。また「水道一丁目」は「文京区水道一丁目」が普通ですが、「文京区水道二丁目」「新宿区水道町」もありえます。

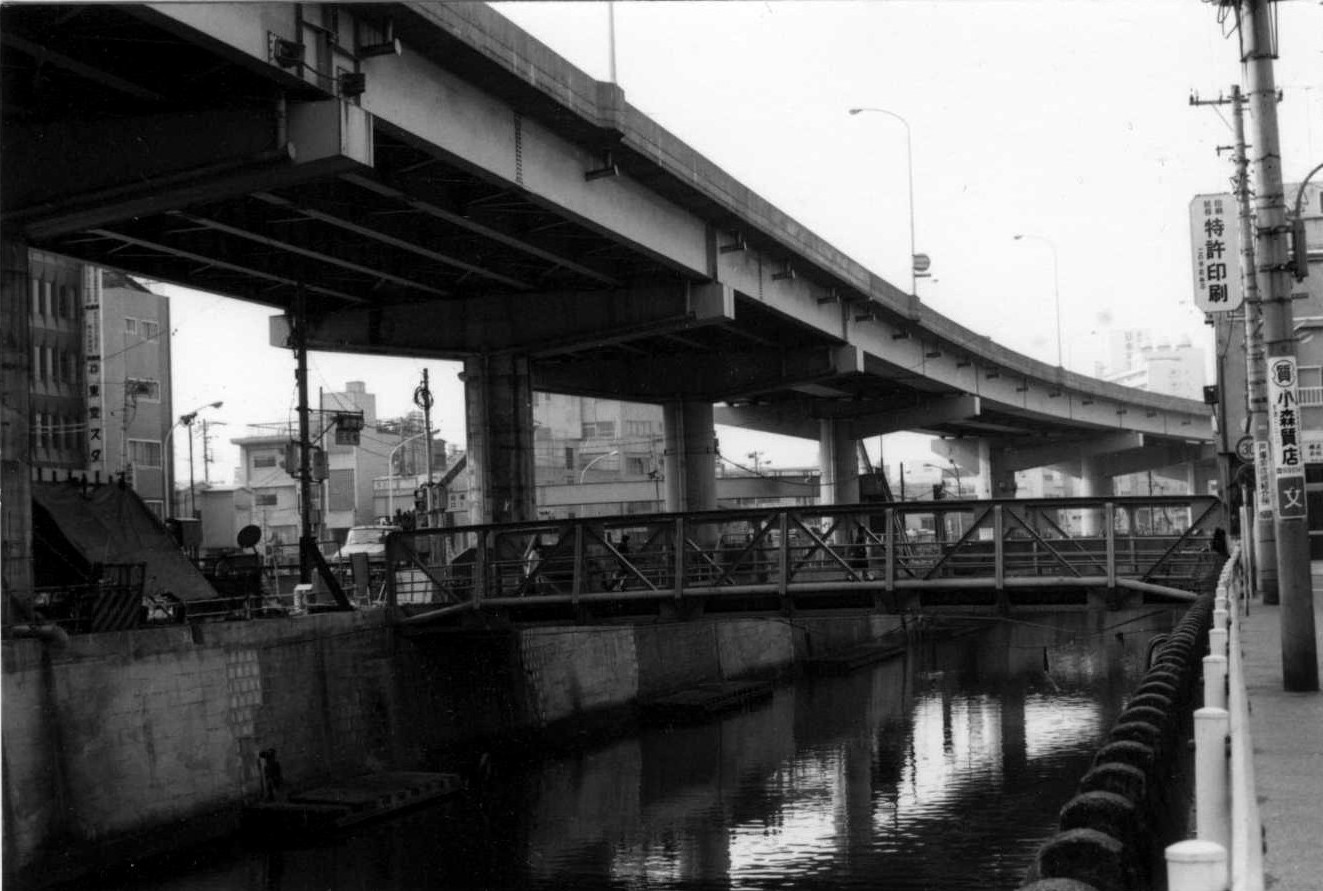

| (1)新宿区水道町。西向き。

高速道路は右奥へと曲がっています。神田川のこの付近には、江戸期から「大曲」と呼ばれた急カーブがありました。 なお、ID 12205の備考の説明は「新小川町一丁目付近 隆慶橋」ですが、「新宿区水道町 石切橋付近」としておきます。 ID 12205の「安」「全」「+」の工事柵の向こうの小さな橋は、おそらく工事時の架設の橋でしょう。 |

|

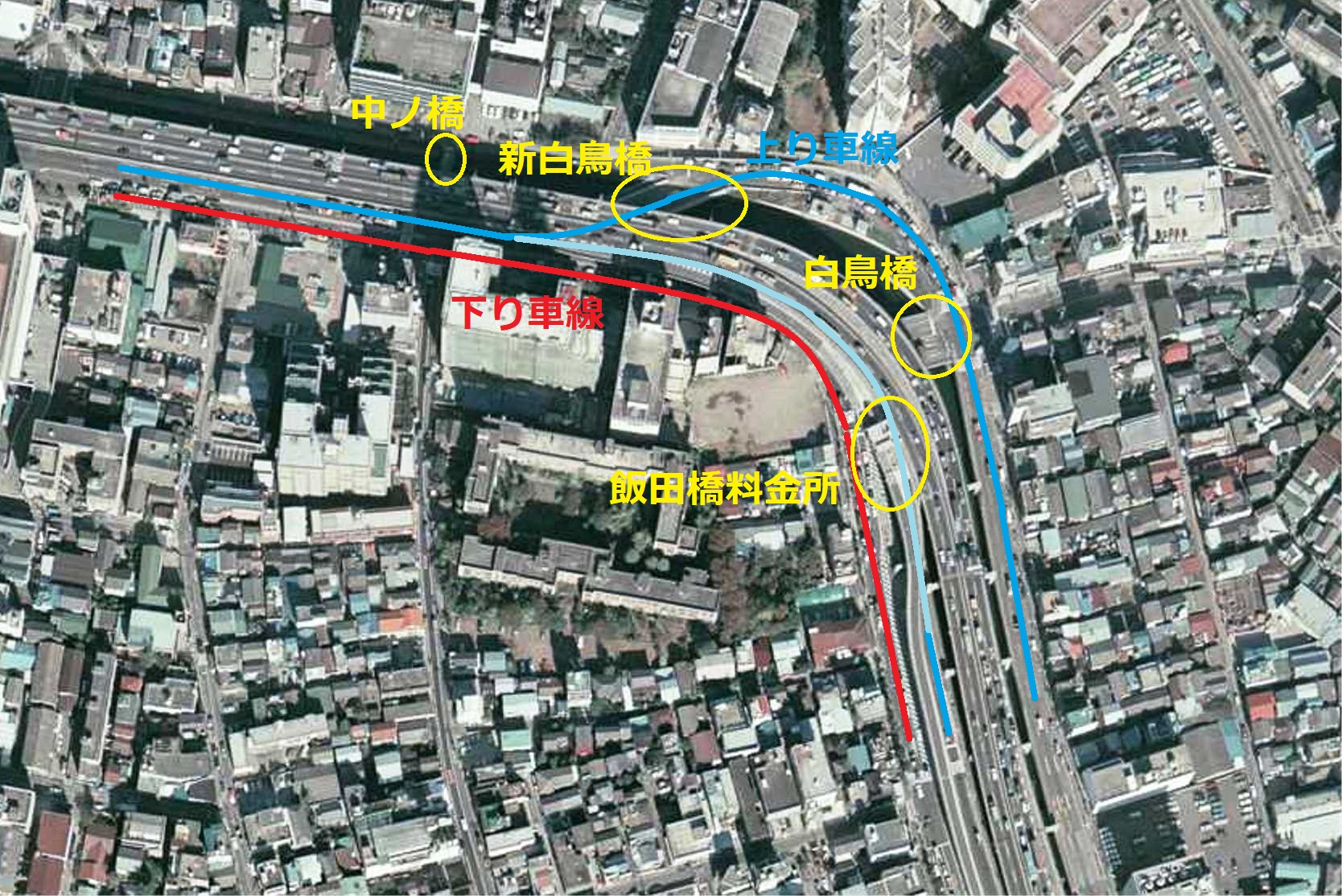

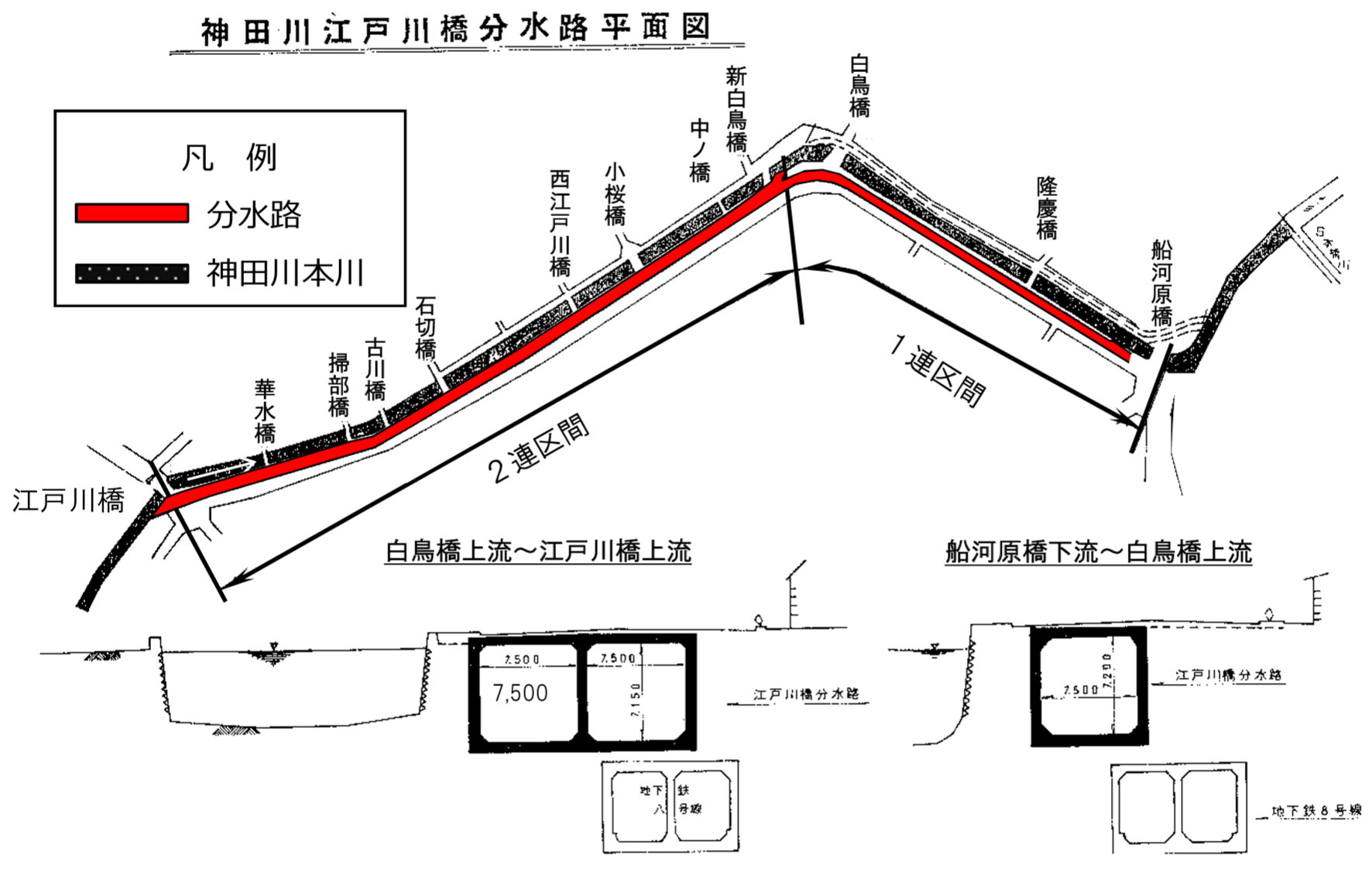

(2)新宿区東五軒町。東向き。 東五軒町の北、目白通りを東向きに撮影しています。(1)のID 12205から飯田橋側に寄ったところで、位置としては小桜橋のたもとです。 この区間の目白通りの地下には、神田川の洪水対策のための「江戸川橋分水路」があります。この分水路は昭和52年に完成しました。写真は完成直前の様子を撮影したものでしょう。高速の柱の下には、地下に降りるオレンジ色の階段入り口があります。 新小川町付近は大雨のたびに神田川の洪水が繰り返されてきましたが、分水路の完成によってリスクは小さくなりました。 |

|

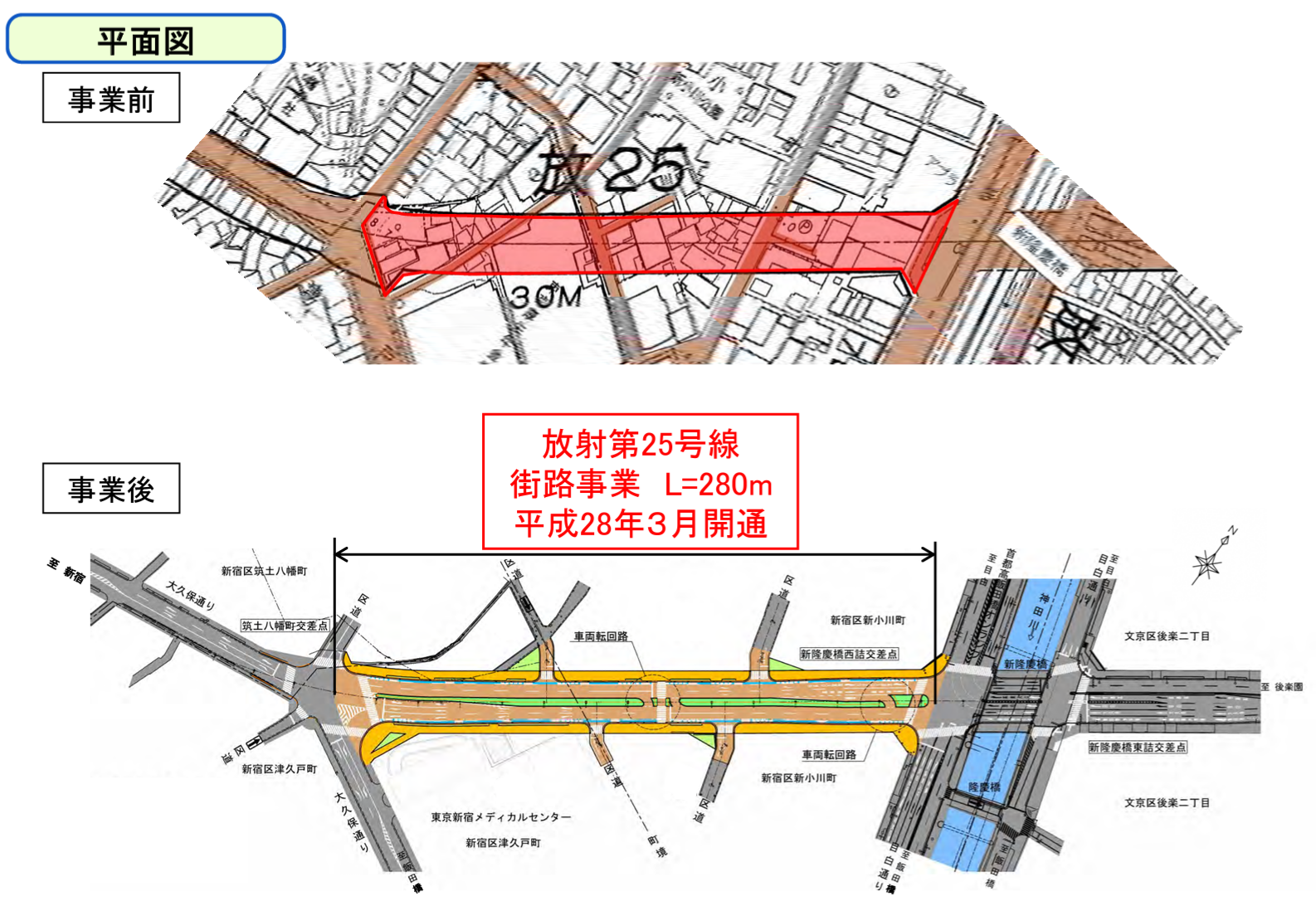

(3)新小川町(かつての一丁目)付近。北向き 新小川町の東側の目白通りから、首都高の飯田橋料金所の建設風景を撮影しています。首都高の下は神田川。正面が大曲の急カーブ。背中側に隆慶橋や飯田橋交差点があります。 ID 12215の左には「国際航空輸(送)」(かつては新小川町一丁目5)の看板がありますが、今は何も残っていません。高速道路の向こうの「日本信販」の広告は文京区です。 |

|

(4)新小川町(一丁目)付近 北向き ID 12215とほぼ同じ場所で、道を渡った高速の真下から道沿いの建物を撮影したものです。 |