石川悌二氏が書いた『東京の橋 生きている江戸の歴史』(昭和52年、新人物往来社)の「石切橋」からです。

|

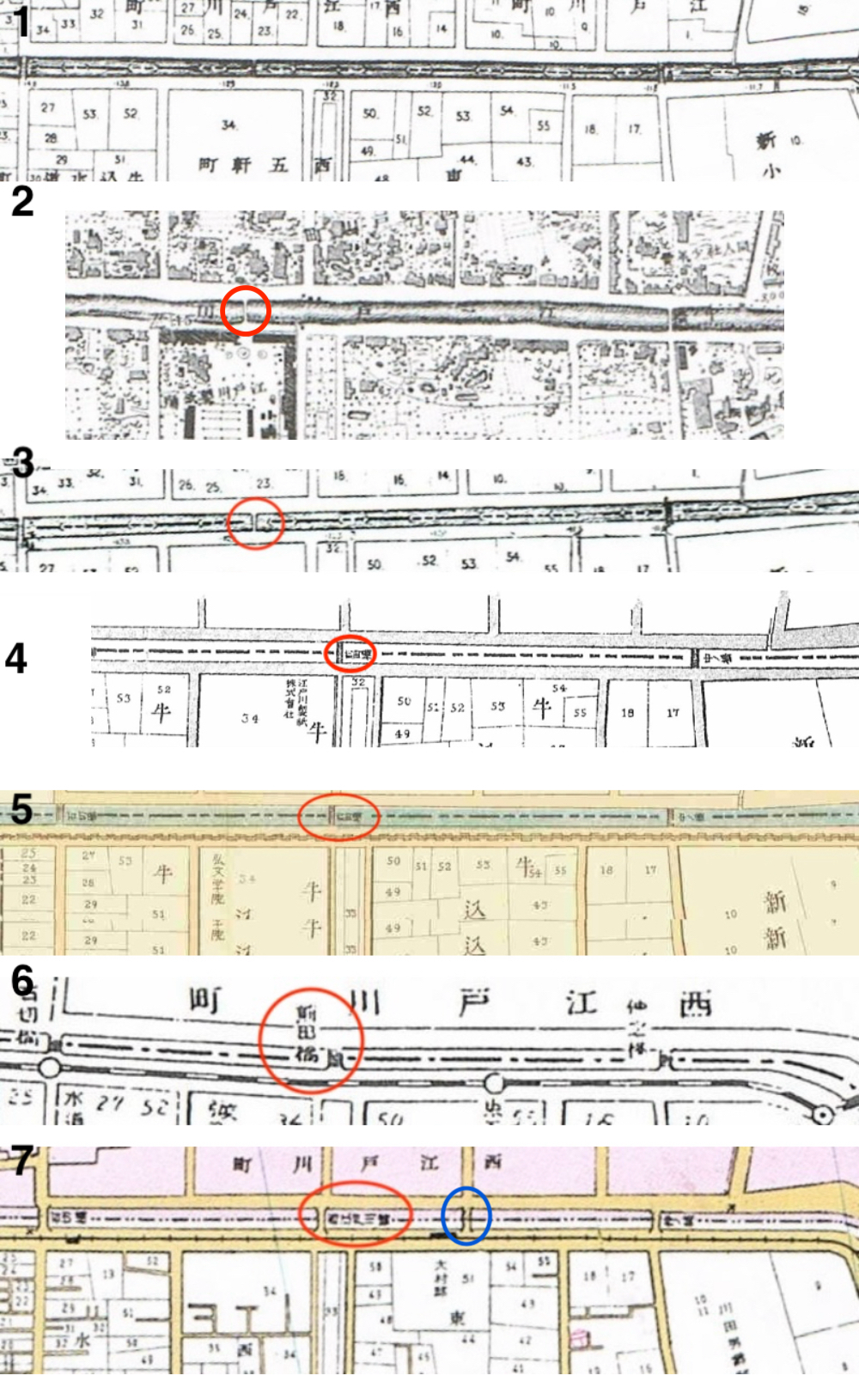

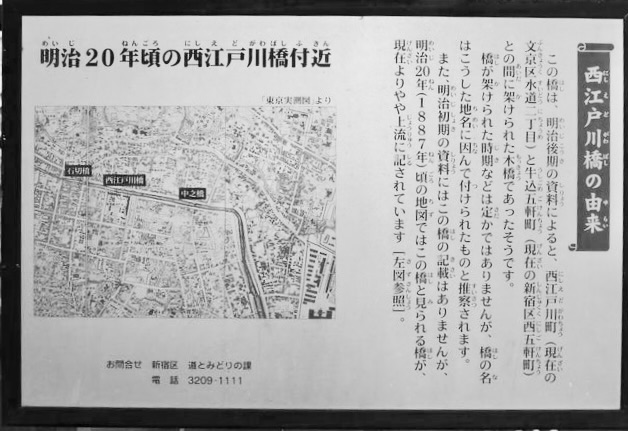

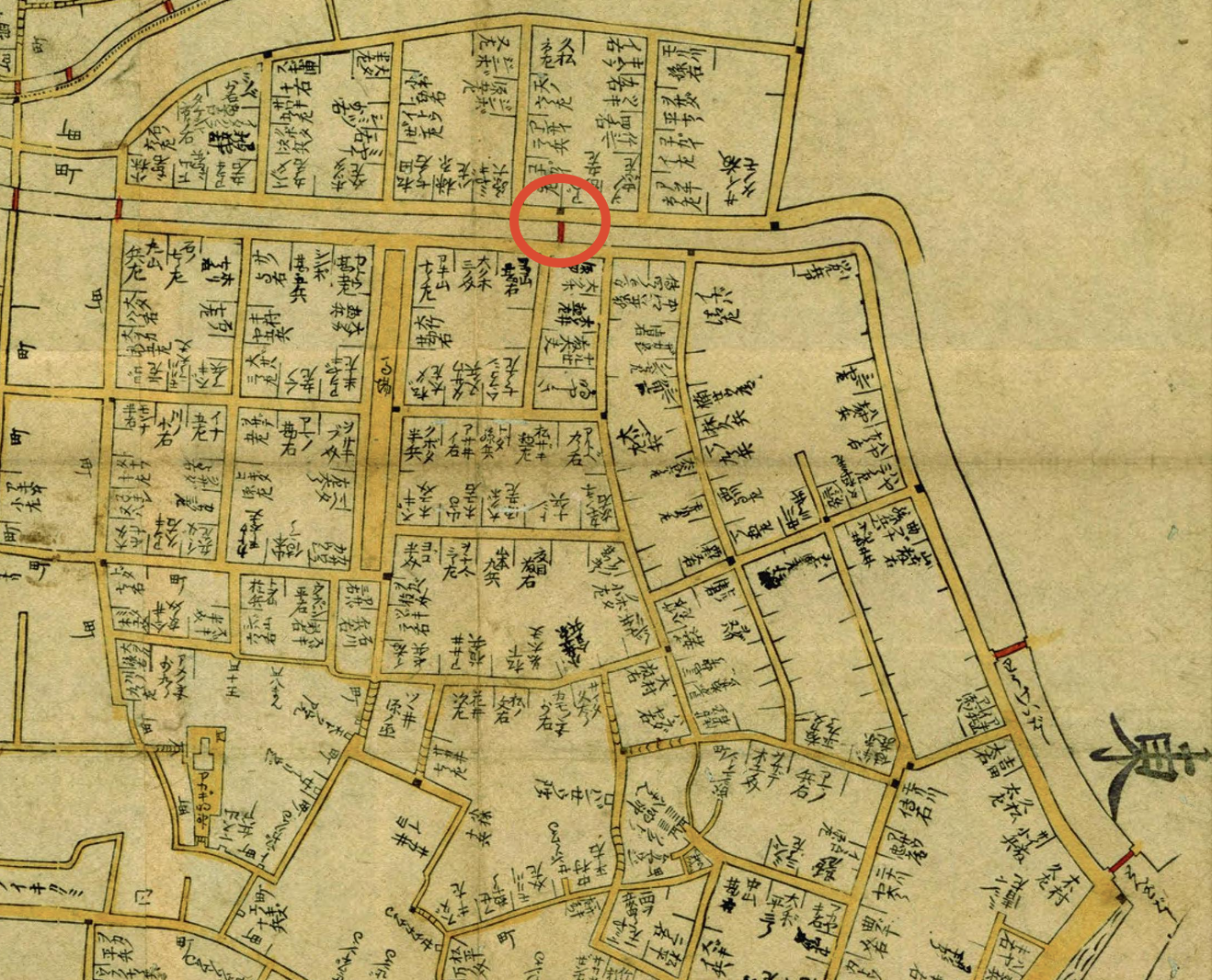

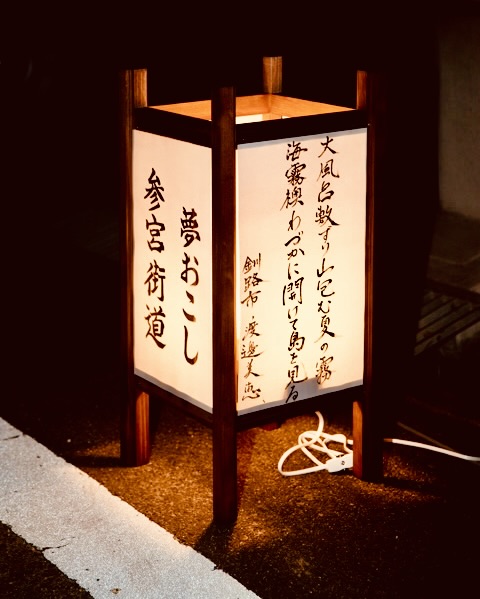

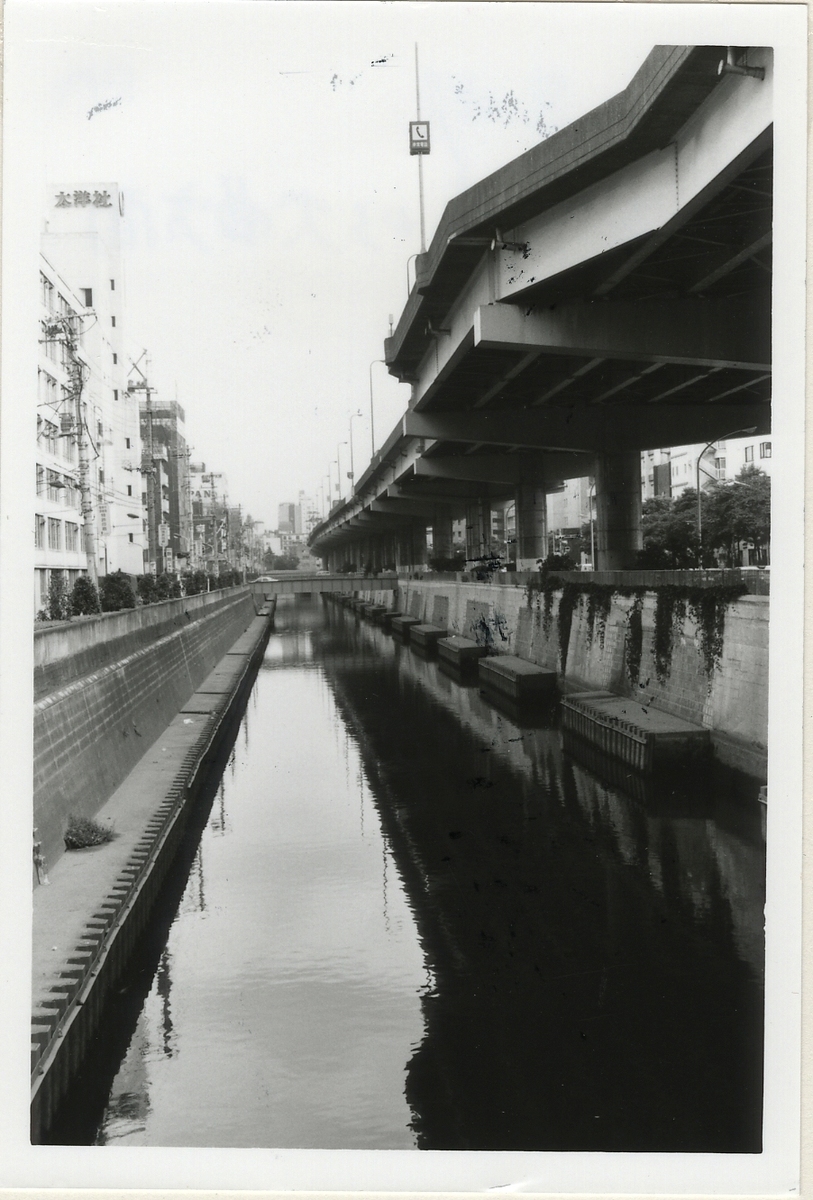

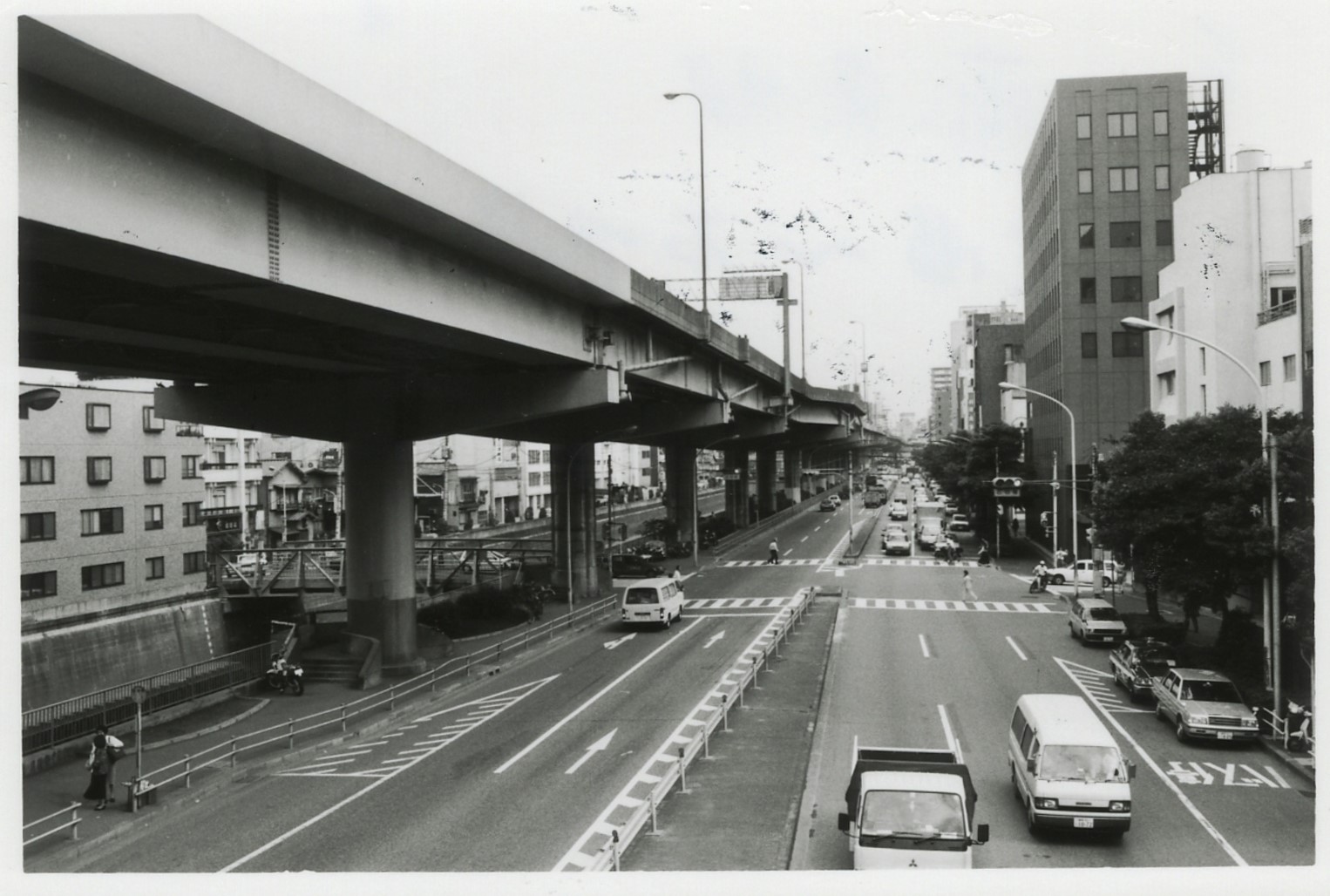

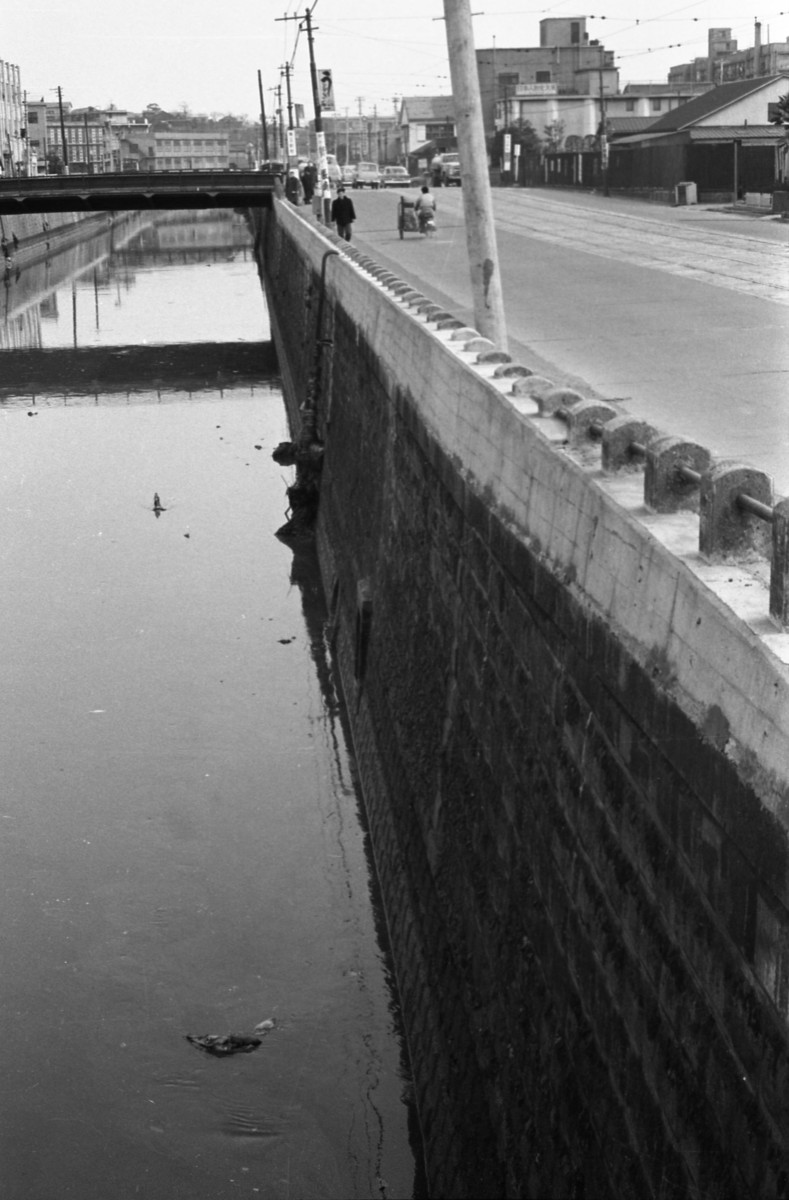

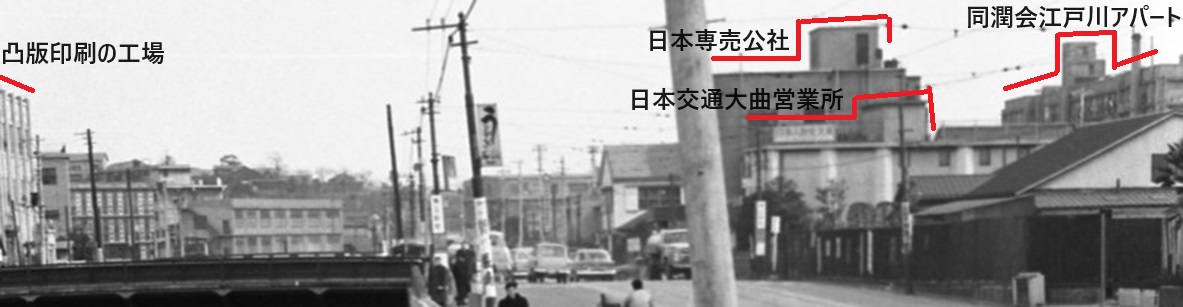

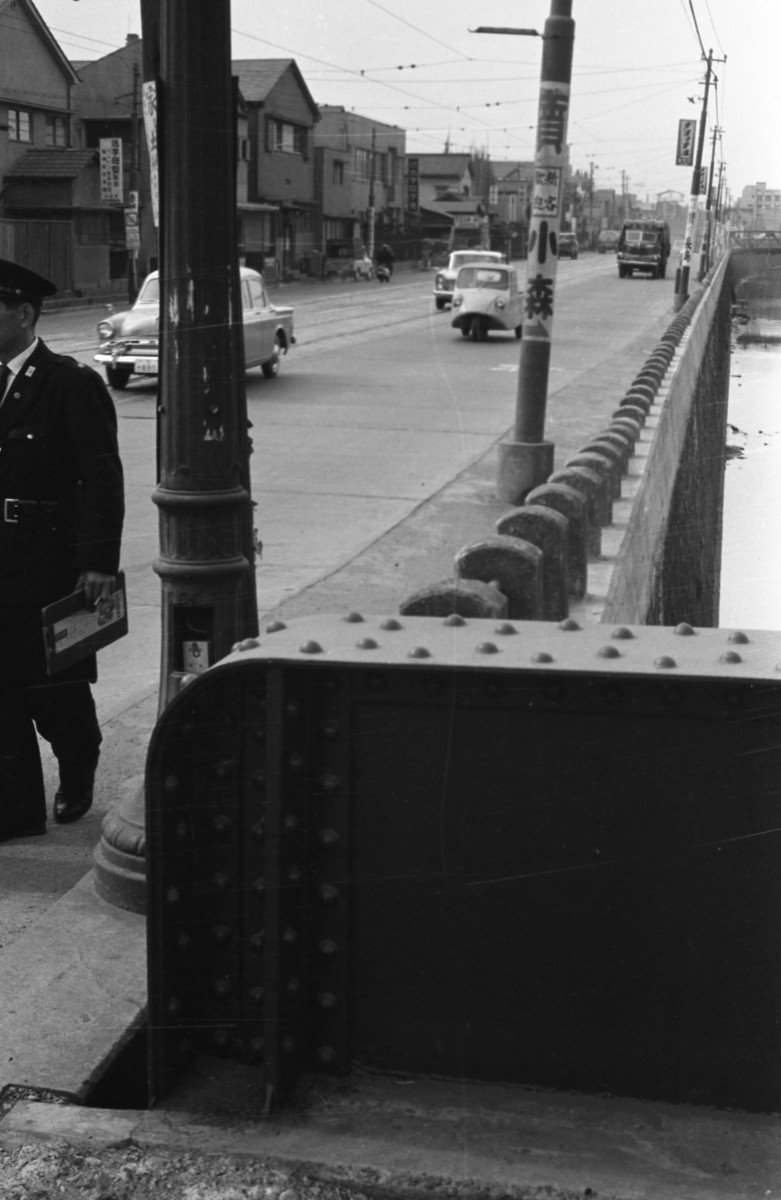

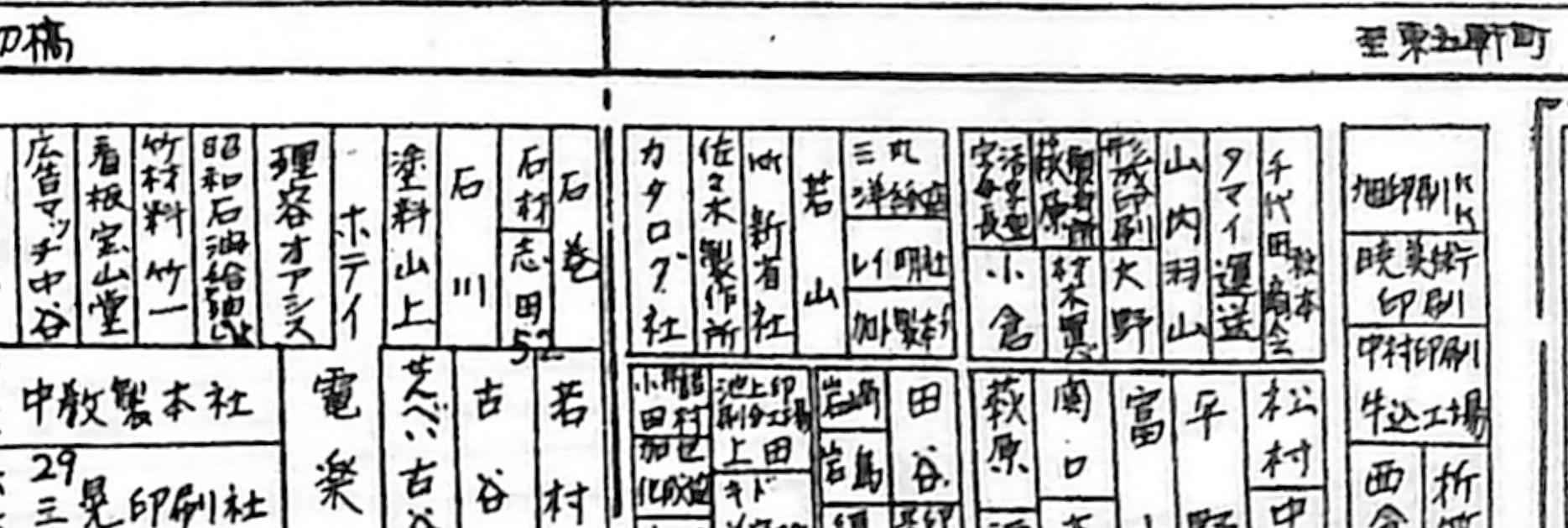

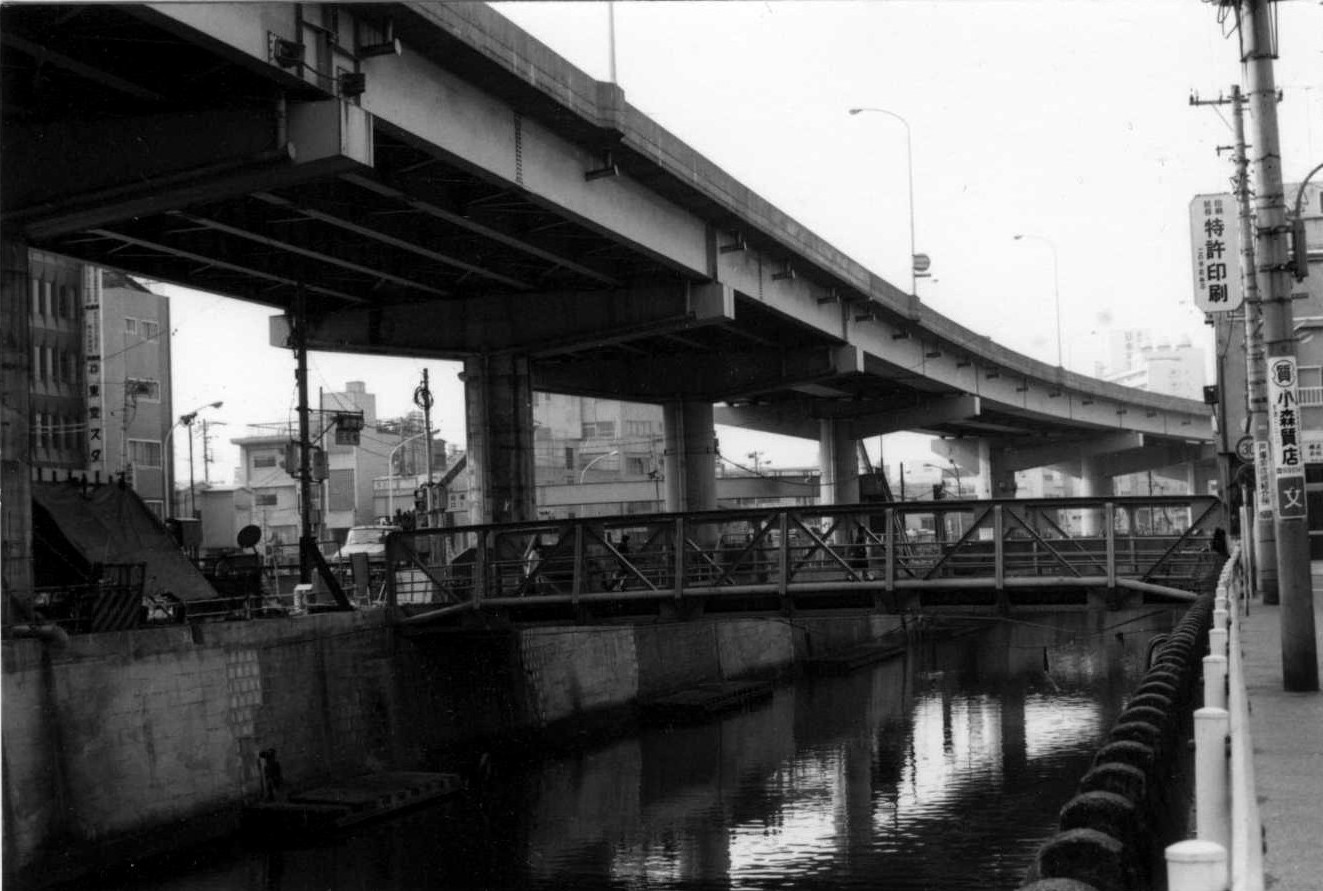

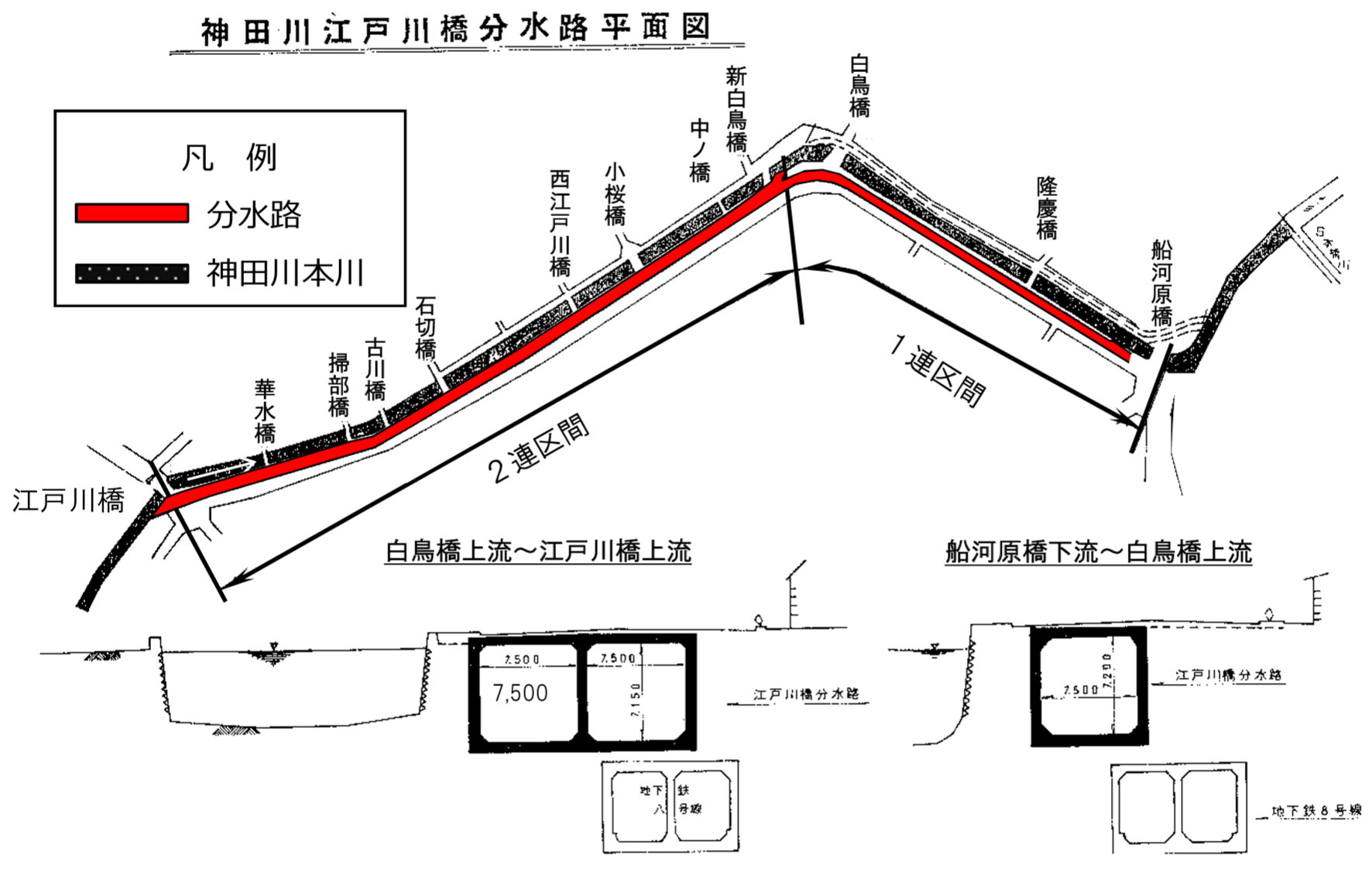

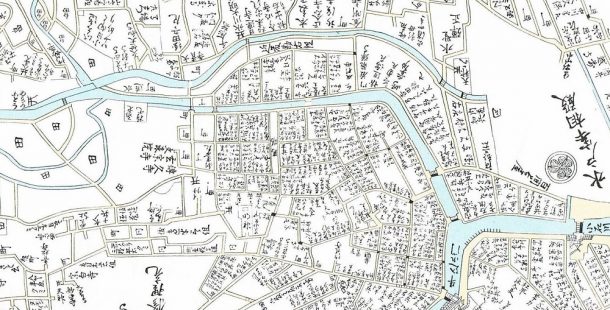

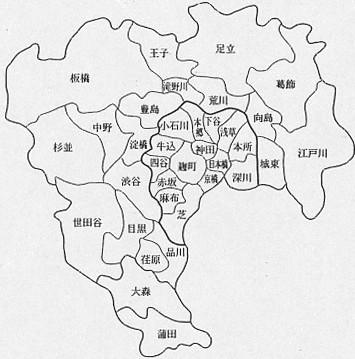

石切橋(いしきりばし) 新宿区水道町から文京区水道二丁目に渡す江戸川の橋で、西江戸川橋と古川橋のあいだにあり、古くは単に大橋とよび、寛文年間に架されたといわれ、新編江戸志に「大橋 俗に石切橋と云う。赤城下へゆく通りなり、馬場片町より水道丁へわたす。むかし此所に石切あるよりの名なり。」とあり、府内備考に、

一、橋 長凡八間程 幅2間1尺。

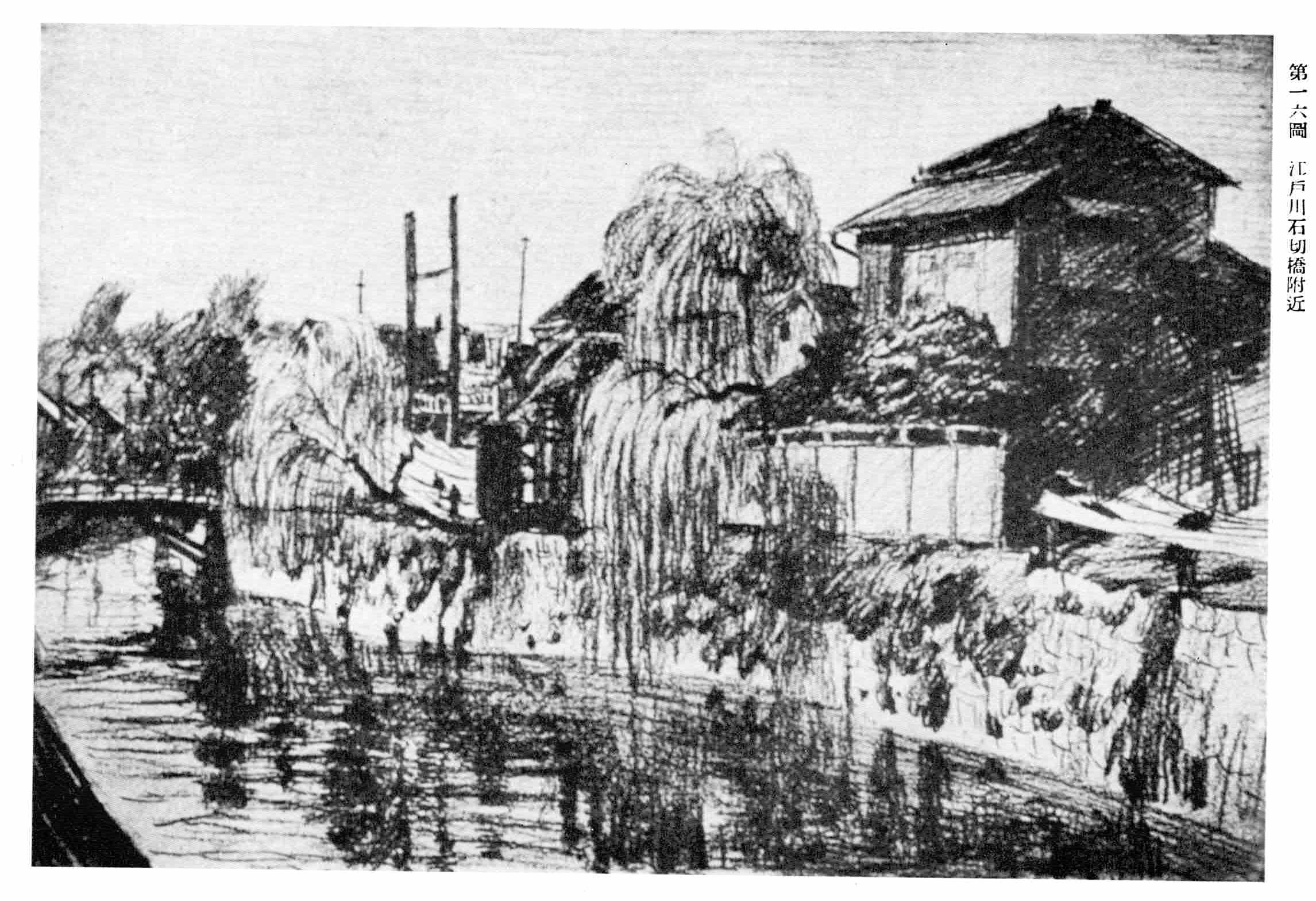

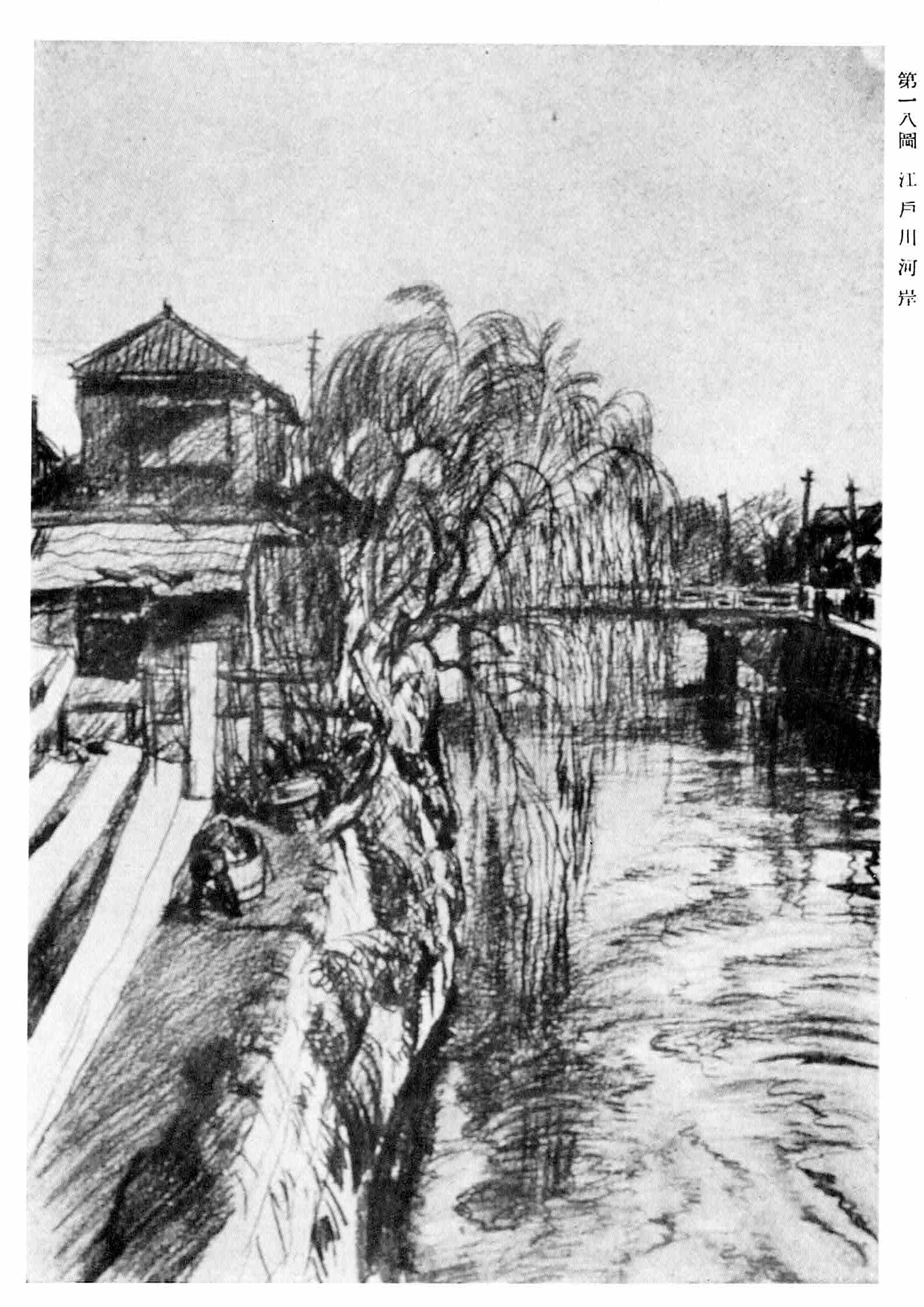

右は江戸川相掛り候橋の儀は町内(小日向水道町)より牛込水道町の方へ渡り小橋御座候。江戸川大橋と相唱え申し候。又里俗石切橋とも唱え候えども、如何の訳にて唱え来り候や相知れ申さず候。御役所向に認め候節は、江戸川大橋と相認め申し候。右は武家方御組合橋にて、町内東側横町間口十九間の処、右入用差出し来り申し候。 とあり、また新撰東京名所図会も諸書を引いて「石切橋 小日向水道町と西江戸川橋との間より牛込水道町に通ずる木橋にして江戸川に架せり、もと大橋といえり。続江戸砂子に云う。大橋、馬場片町より水道町へ渡す。俗に石切はしというなり。(下略)」と記述している。明治19年橋架明細表ではこの橋は長8間半、幅3間の木橋で、江戸川にかかっていた諸橋のうちではもっとも幅員が広い。むかし大橋とよんだのもそういうことからであろうか。

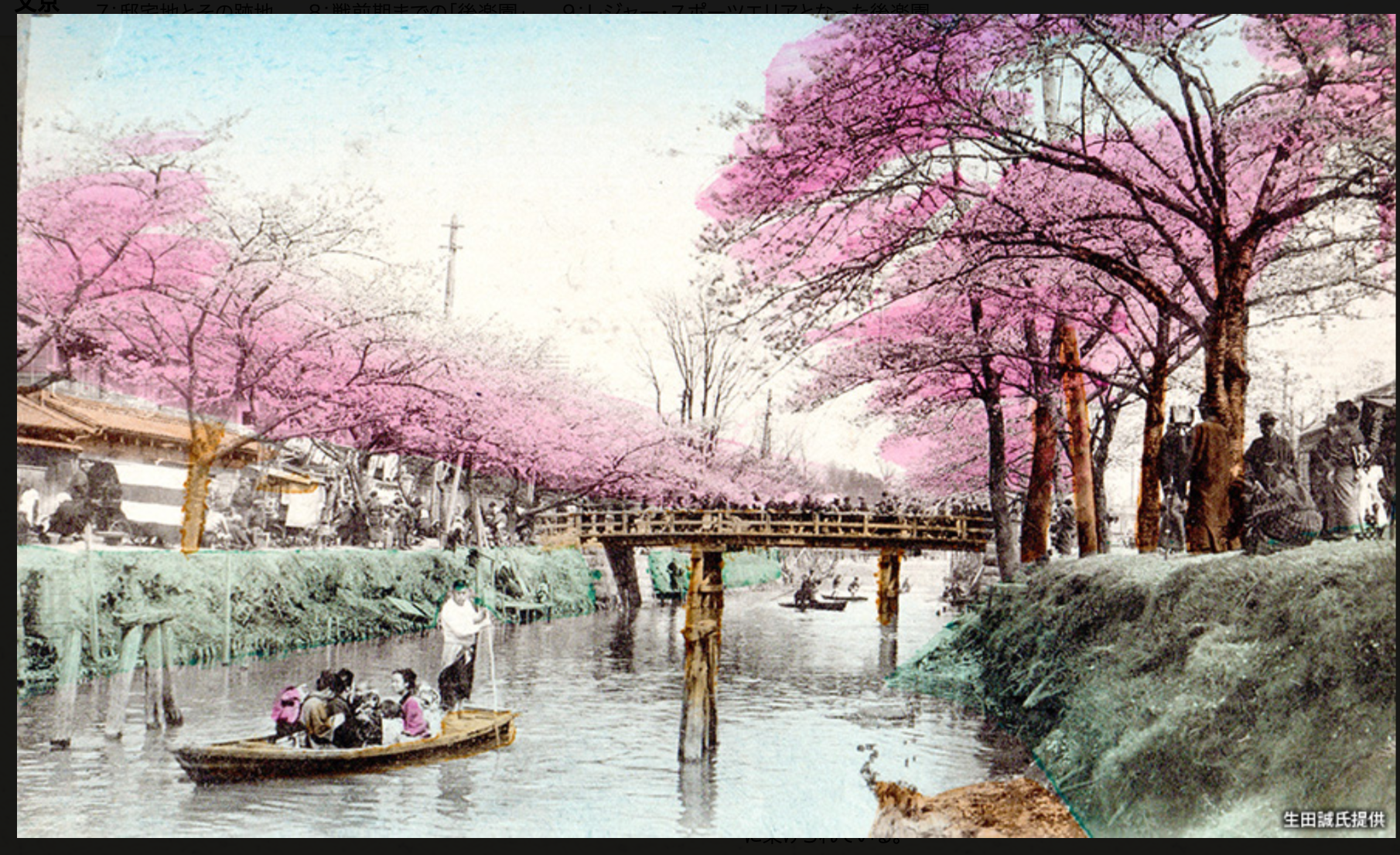

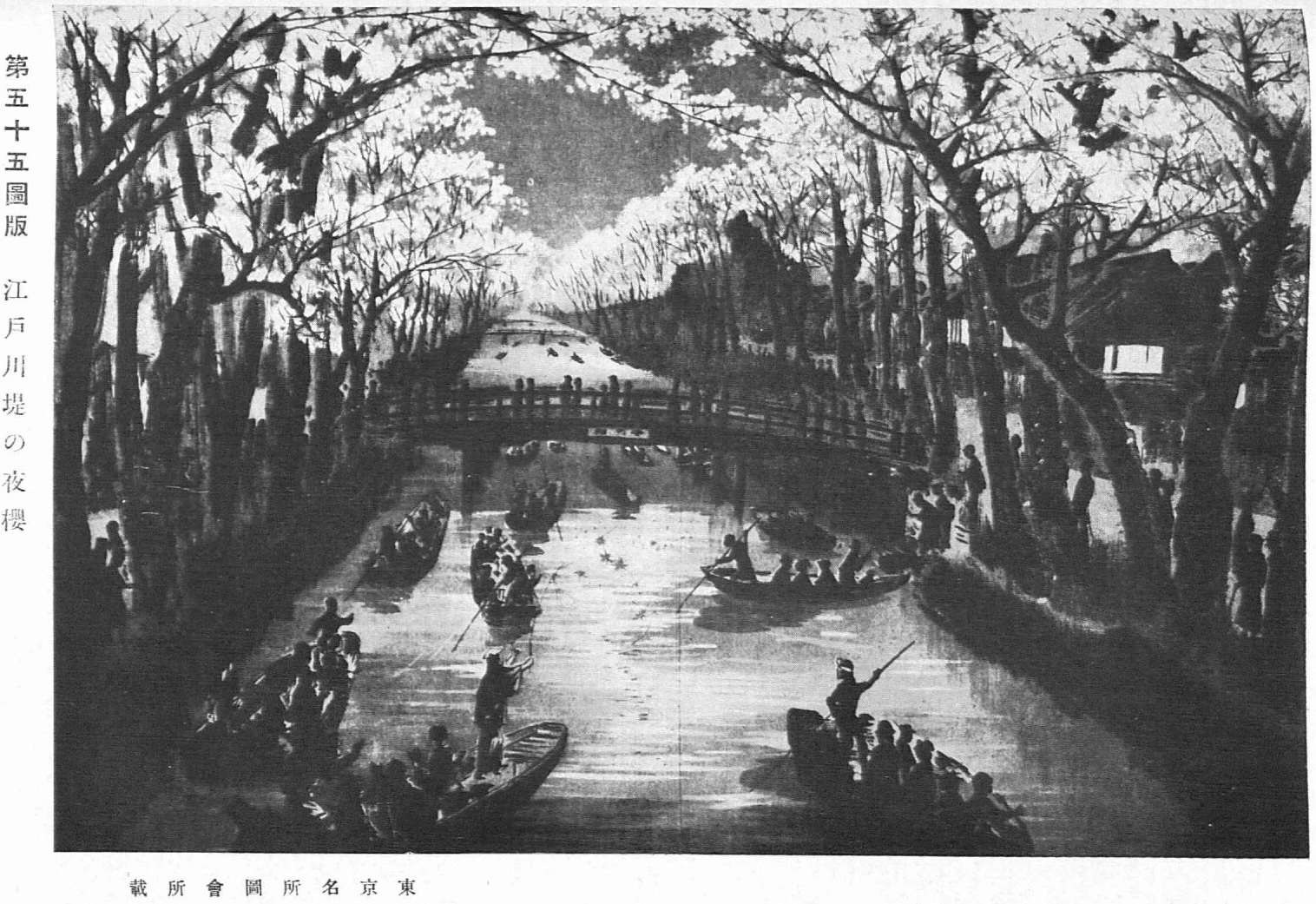

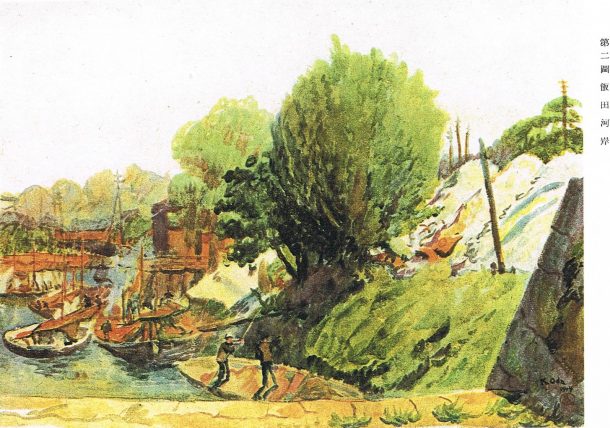

下りて石切橋をわたる。ここは神田上水の下流なる江戸川の流るる所なり。橋より下十町ばかりの間、両岸に桜樹ならびて新小金井の称あれど、それでは小金井があまりかわいそうなり。殊に近年水大いに減じて、川よりも寧ろ溝のようになりて風致一層減じたり。(大町桂月「東京遊行記」明治39年)

江戸川の水かさまさりて春雨のけぶり

煙れり岸の桜に 若山牧水

|

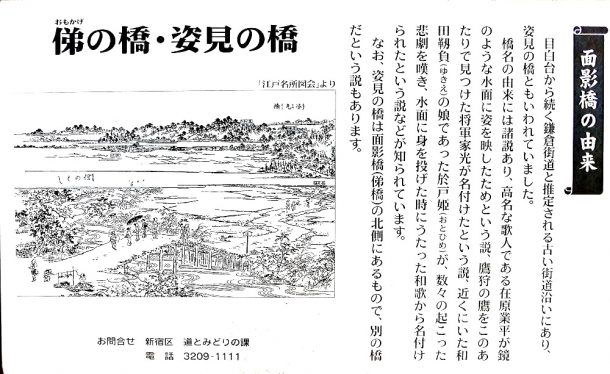

古川橋 ふるかわばし。文京区水道2丁目と文京区関口1丁目との間をつなぐ神田川の橋。神田川は古川と呼ぶ時期があった。

大橋 大橋は他の大きな橋を比較検討することではなく、近隣の橋との対比で、大橋と呼ぶことが多い。

寛文年間 1661年から1673年まで。

新編江戸志 しんぺんえどし。別称 江戸誌。近藤儀休編著・瀬名貞雄補。寛政年間。「江戸砂子」の体裁を意図して刊行。内容は江戸城を中心に東は葛飾、南は六郷、西が武蔵府中、北が豊島・川口方面の地誌を記す。

石切橋 いしきりばし。名前はこの周辺に石切りが住んでいたことからつけられた。石切りとは、石材に細工をする職業や職人。石工。石屋。

武家方 ぶけがた。武家の人々。武家衆。武家とは武士の総称で、公家はその反意語。

御組合 ある目的で、仲間をつくる、その人々。「御」は「庶民ではなく、武士がつくった組合」の意味。

馬場片町 新宿区西五軒町の一部。古く牛込村の沼地だったが、承応年中(1652-55)に埋立て、武家屋敷等を建築。町名の由来は、この時に小日向馬場の隣接地だったことによる。

水道丁 東京都文京区の町名。「丁」は「市街の一区画」の意味もあったが、代わって明治期には「町」を使った。

府内備考 御府内備考。幕府の地誌編纂事業の一つ。昌平坂学問所の地誌調所で幕臣多数が編纂を担った。「新編御府内風土記」編纂の際に、参考資料として収集した資料を編録し、文政12年(1829)「御府内備考」は完成、正編は江戸総記、地勢、町割り、屋敷割り等、続編は寺社関係の資料を収集。ちなみに「御府内風土記」は明治5年(1872)皇居火災で焼失。

長凡八間程 幅2間1尺 長さ約1456cm、幅394cm

間口 正面からみた敷地・家屋などの幅。

十九間 3458cm

入用 いりよう。必要である。必要な費用。

新撰東京名所図会 雑誌「風俗画報」の臨時増刊として、東京の東陽堂から刊行。明治29年から明治42年にかけて東京の地誌を書き、全64編、近郊17編。地名由来や寺社などが記載。牛込区は明治37年と39年、小石川区は明治39年に発行。

続江戸砂子 正しくは「続江戸砂子温故名跡志」。享保20年刊(1735)。江戸砂子の著者、菊岡沾涼による補遺。内容は五巻からなり、巻一は江戸の年中行事、巻二は江戸方角図・御役屋敷・高札場等、巻三は神社拾遺・名所古蹟拾遺として日本橋の南北辺・小日向・深川・渋谷・目黒・本所・亀戸など、巻四は浄土宗一八檀林と諸州宗役寺、巻五は名木。四季の遊覧場所なども紹介。

明治19年橋架明細表 石切橋では長さ8間半、巾3間、25.5坪、木造、明治7年12月架換。川名は江戸川。

長8間半、幅3間 長さ1547cm。幅546cm

幅員 ふくいん。道路・橋・船などの、はば

十町 1町は60間。メートル法換算で約109m。10町は約1090m

溝 みぞ。地を細長く掘って水を通す所。どぶ。下水。流し元の小溝

大町桂月 おおまちけいげつ。詩人、随筆家。東京大学国文学科卒業。雑誌「帝国文学」に評論や詩を発表。また紀行文を多く書いた。生年は明治2年1月24日(1869.3.6)。没年は大正14年6月10日。57歳

水かさ みずかさ。水嵩。川・湖・池などの水の量。水量。

けぶり 煙。物が燃えるときに立ちのぼる、微粒子が混じた気体。けむり。

煙れり けぶる。煙る。煙が立ちのぼる。煙などでかすんで見える。