文学と神楽坂

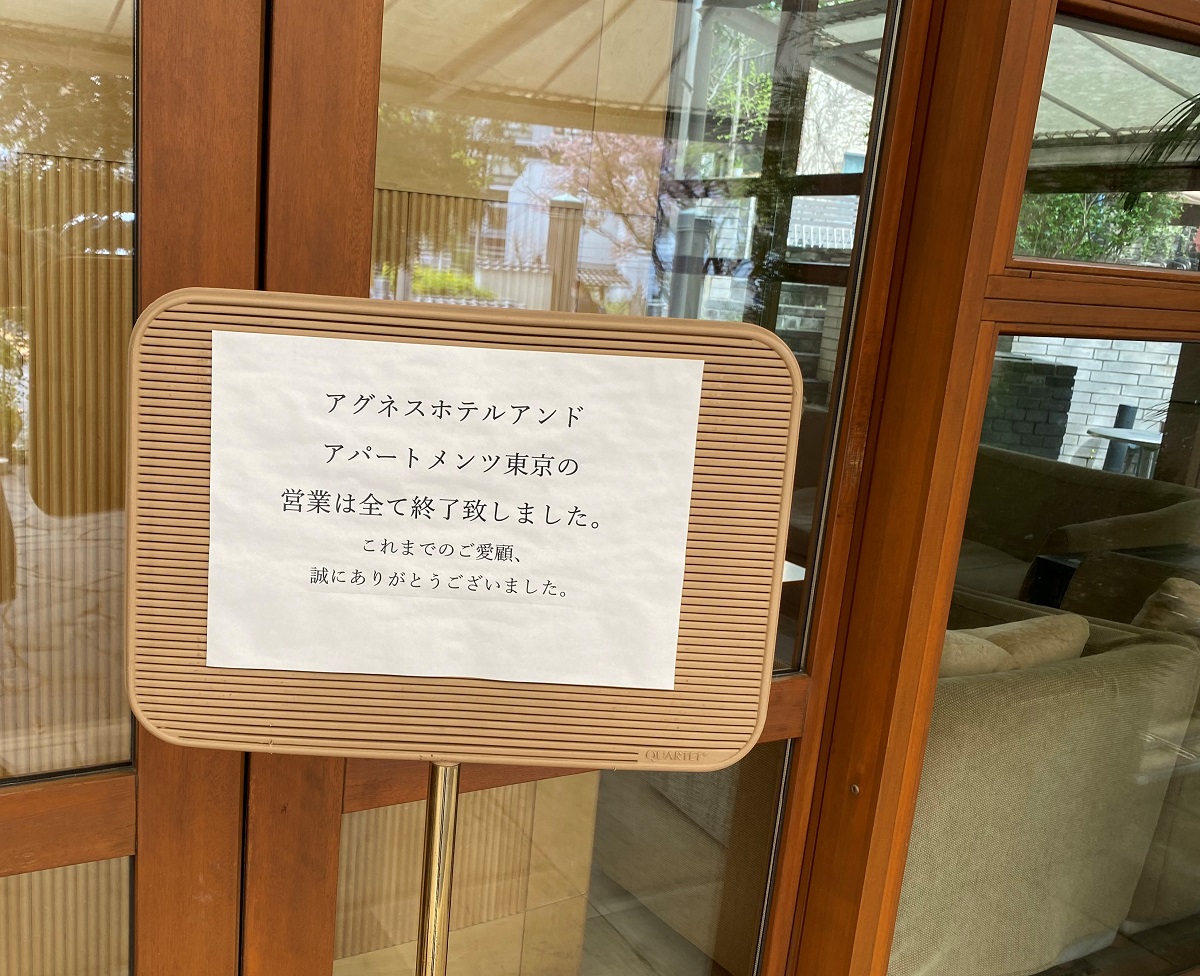

アグネスホテルは2021年(令和3年)3月31日、閉店します。

【お知らせ】アグネスホテル東京は3月31日をもって閉館いたします

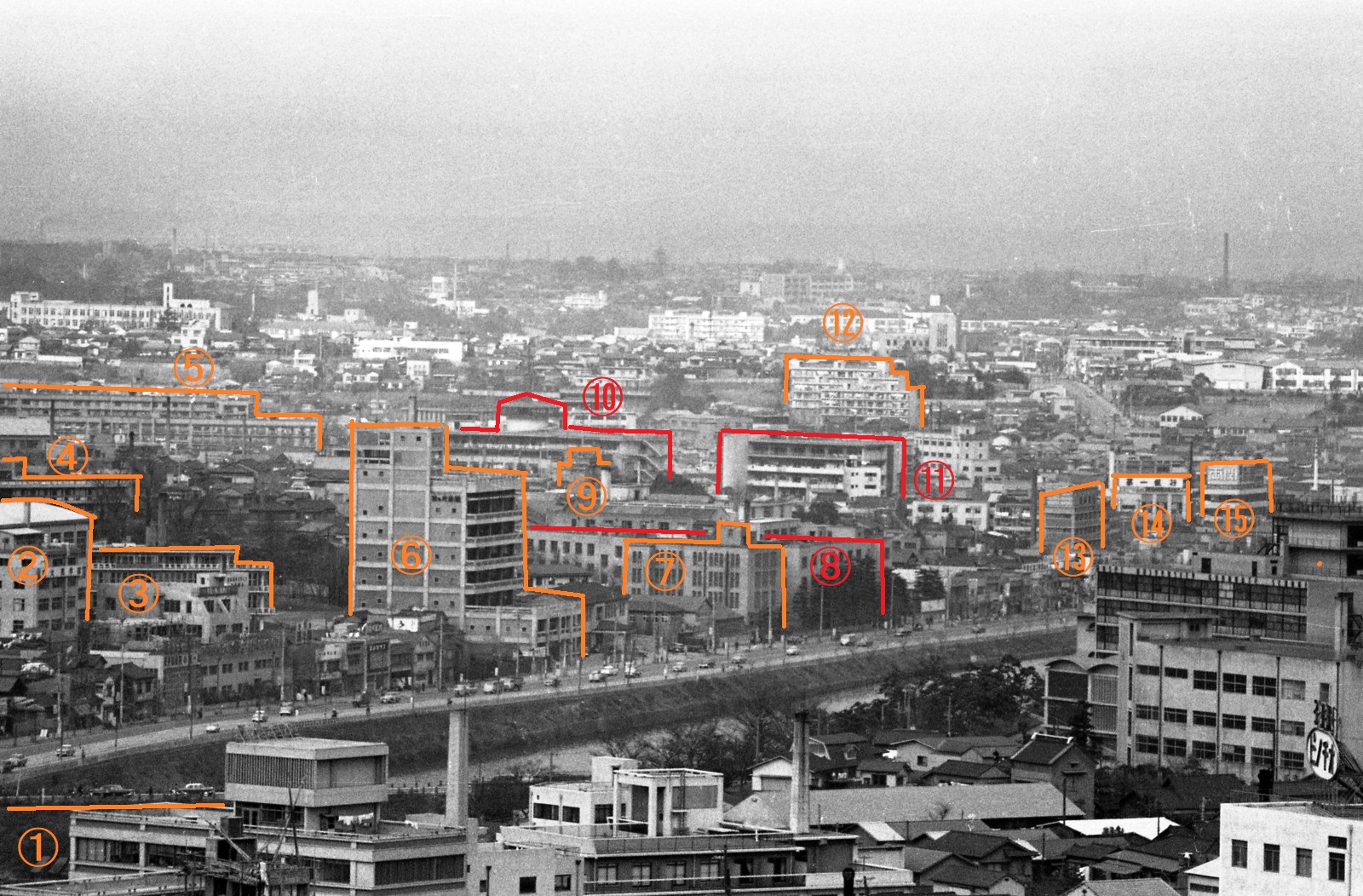

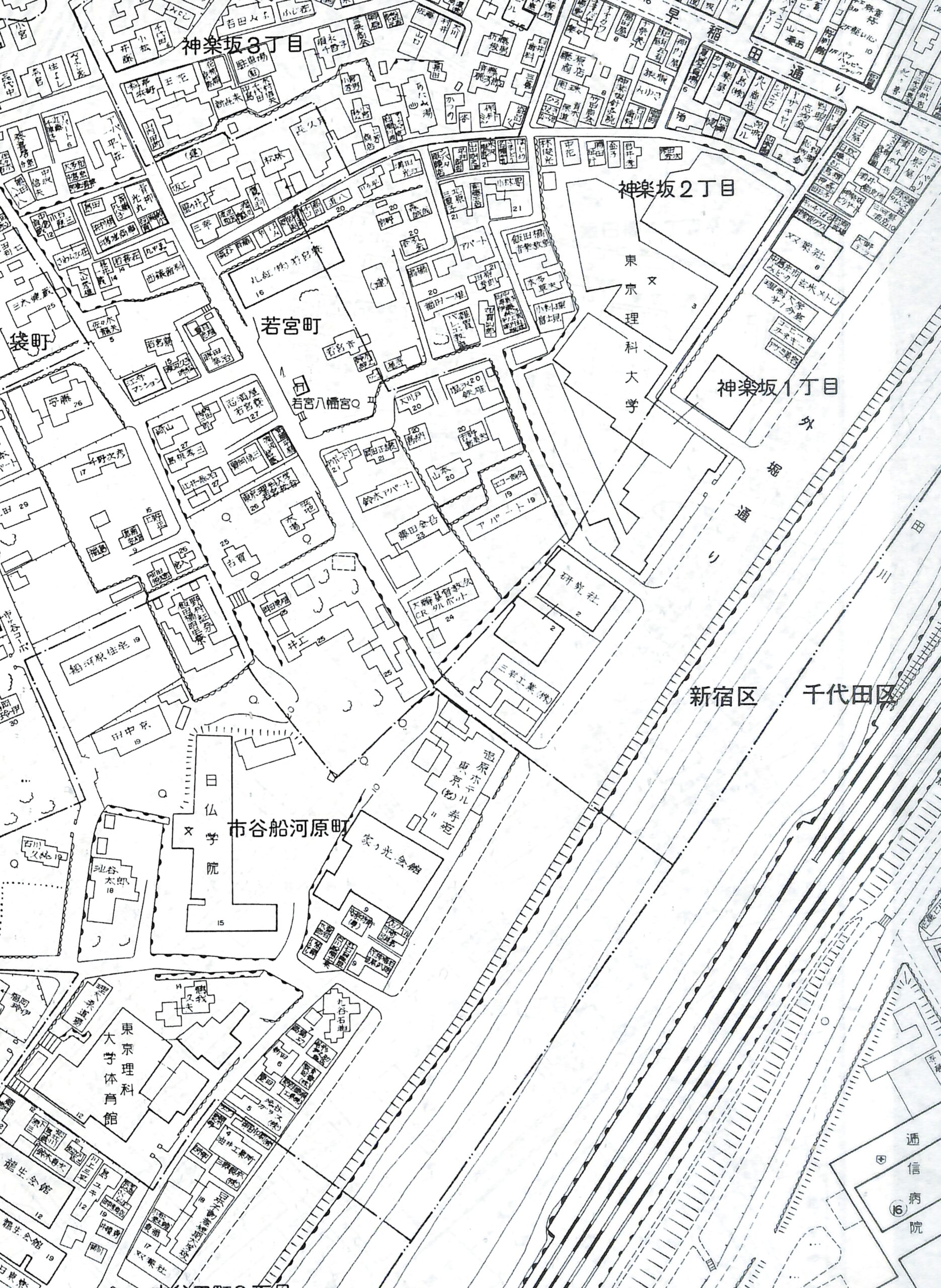

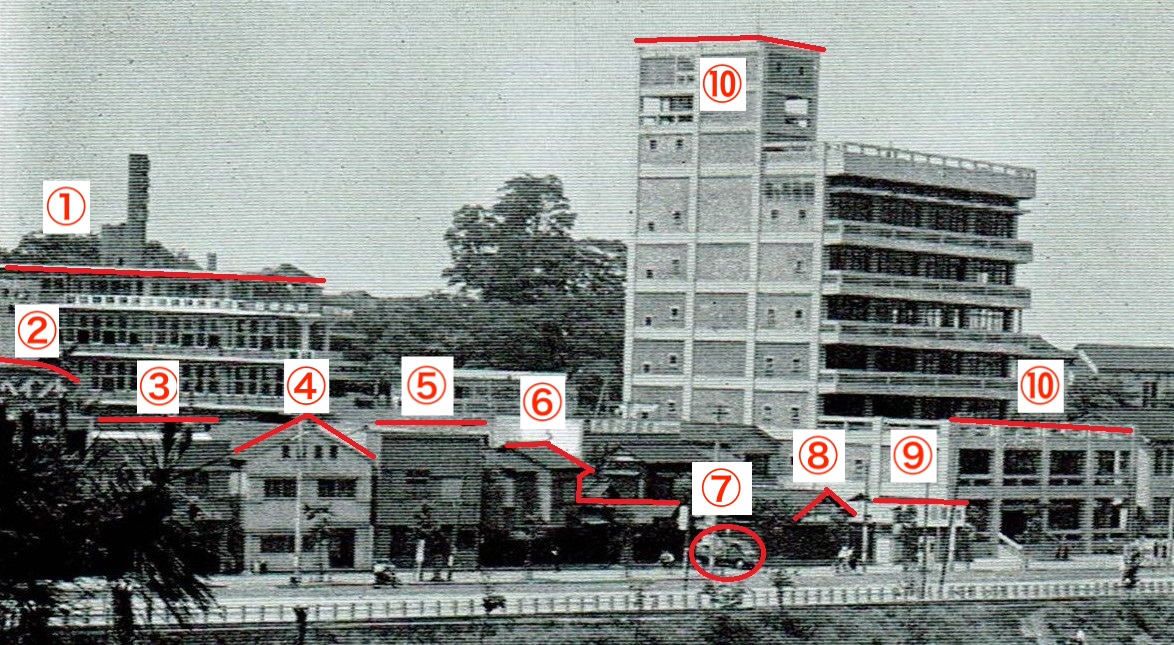

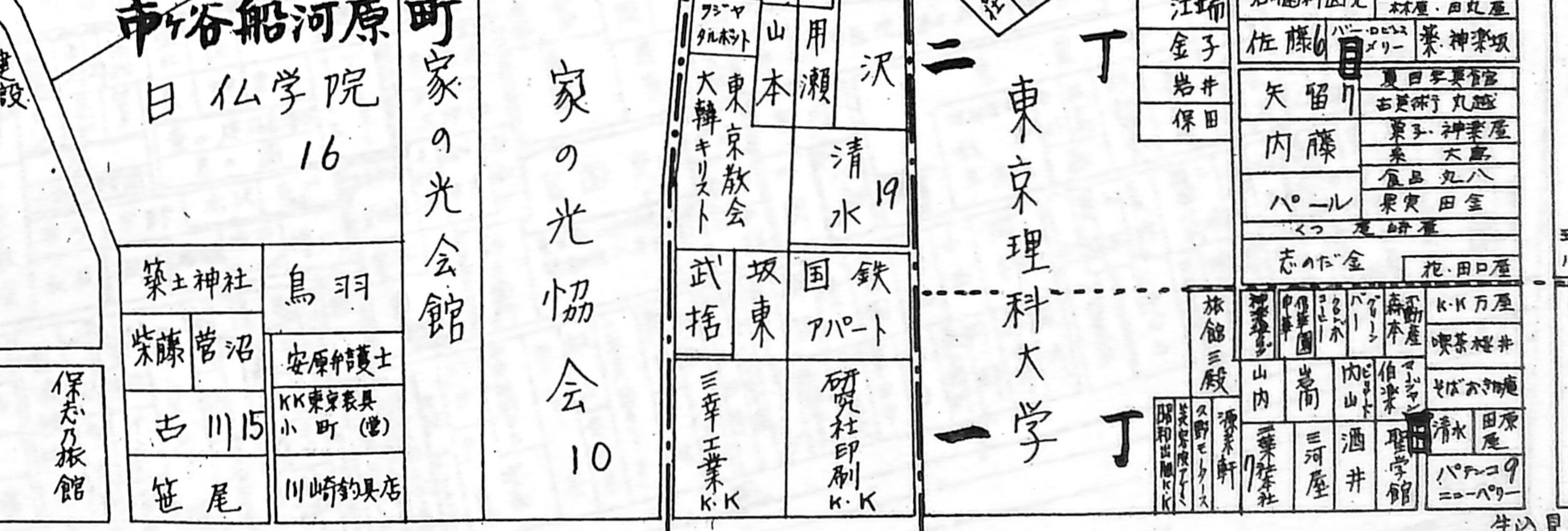

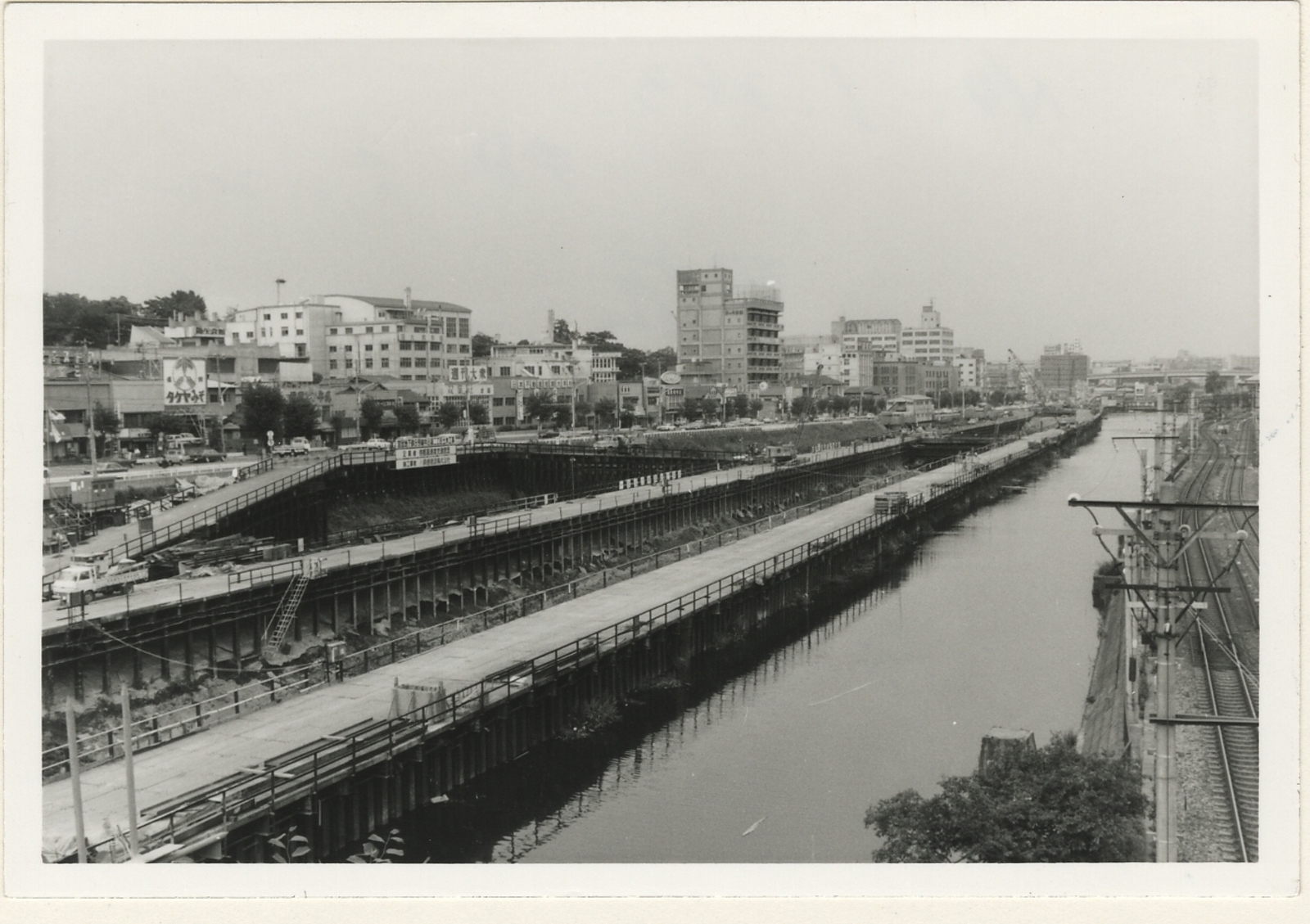

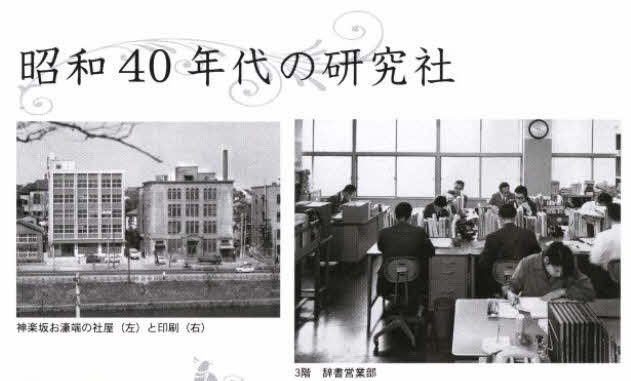

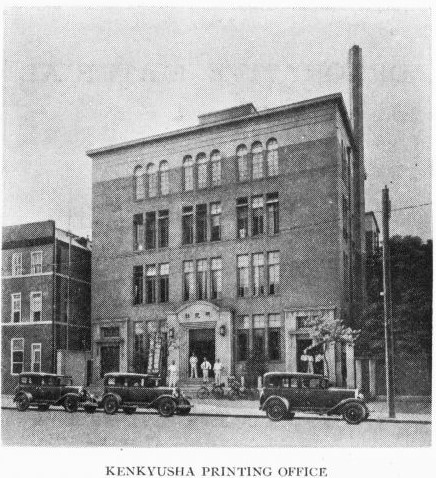

2000年4年、アグネスホテルは住宅地に地上5階建てのホテルとして開設。経営母体は初めは東日本クボタ住建、社長は千賀博久氏。総工費は約30億円。2012年7月(平成24年)「東京理科大学」が土地を15億円、建物を5億2500万円で購入(東京理科大学報)、所有者は東京理科大学に。大学は「アグネスホテルを大学施設として利用するための設計、改修工事に着手」と令和3年度の 事業計画、これで閉館に。

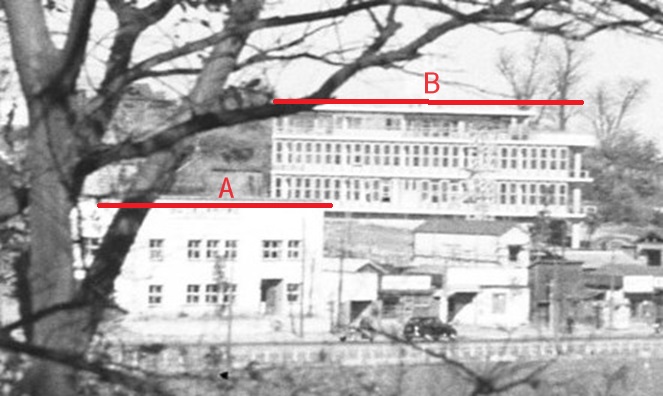

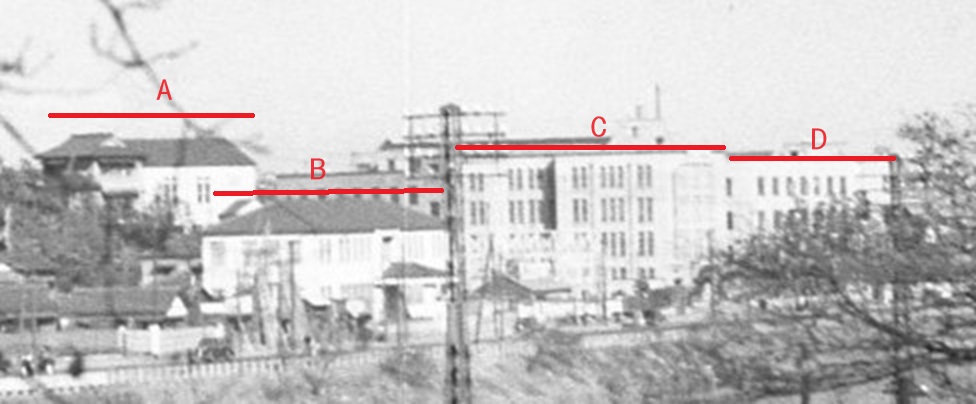

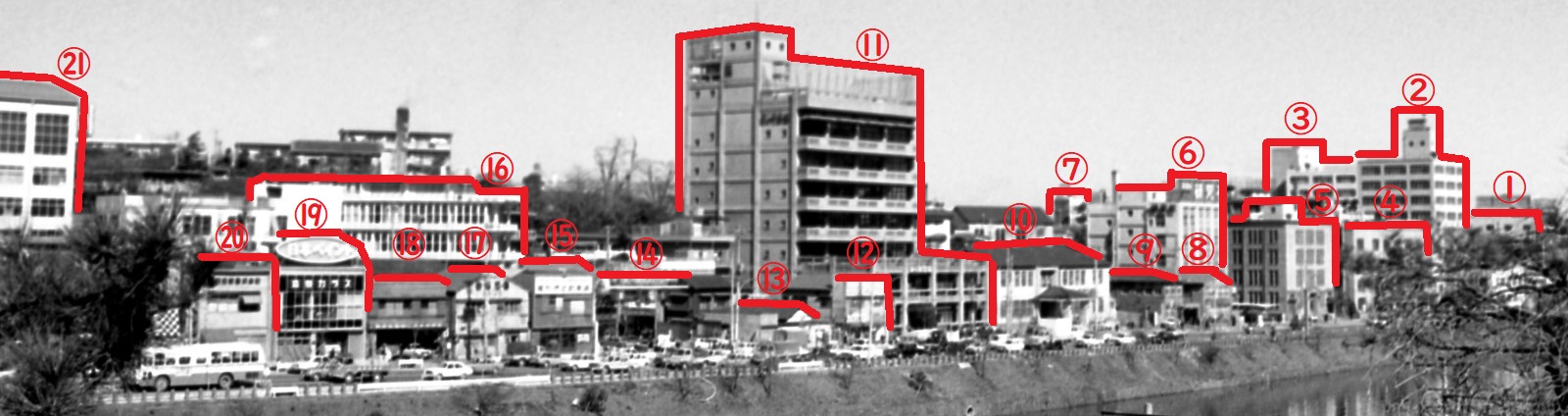

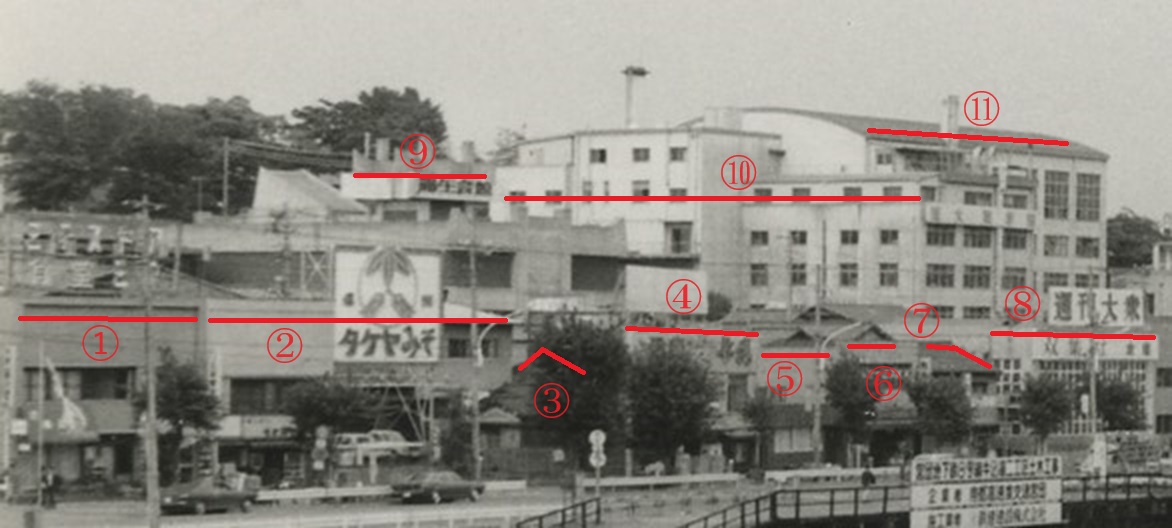

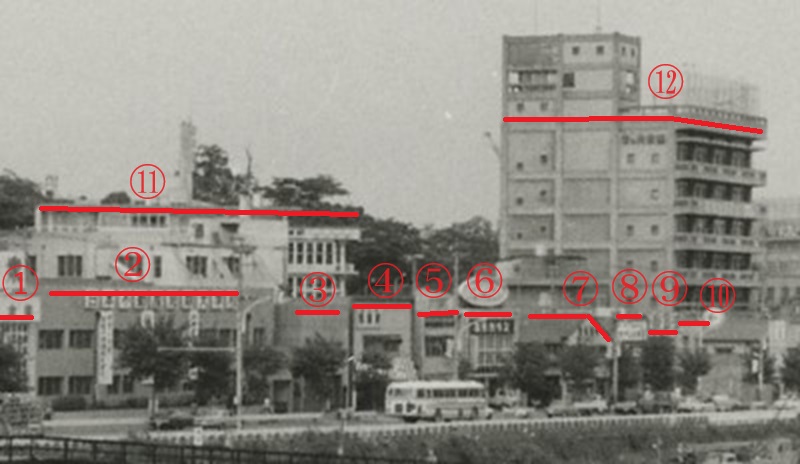

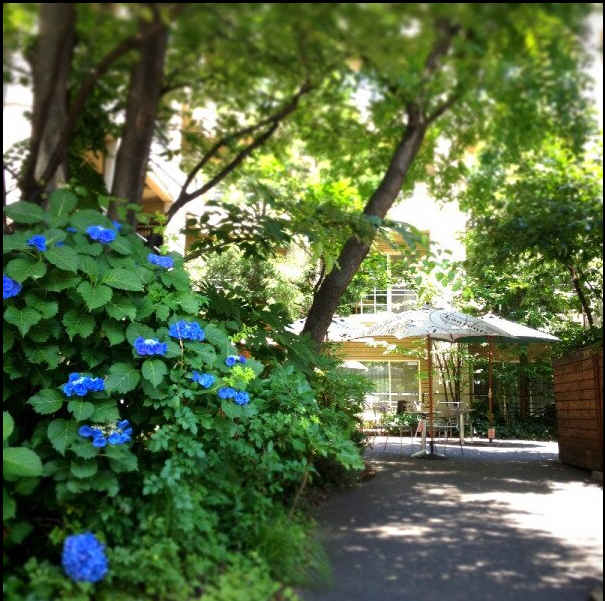

以下はかつてのアグネスホテルです。

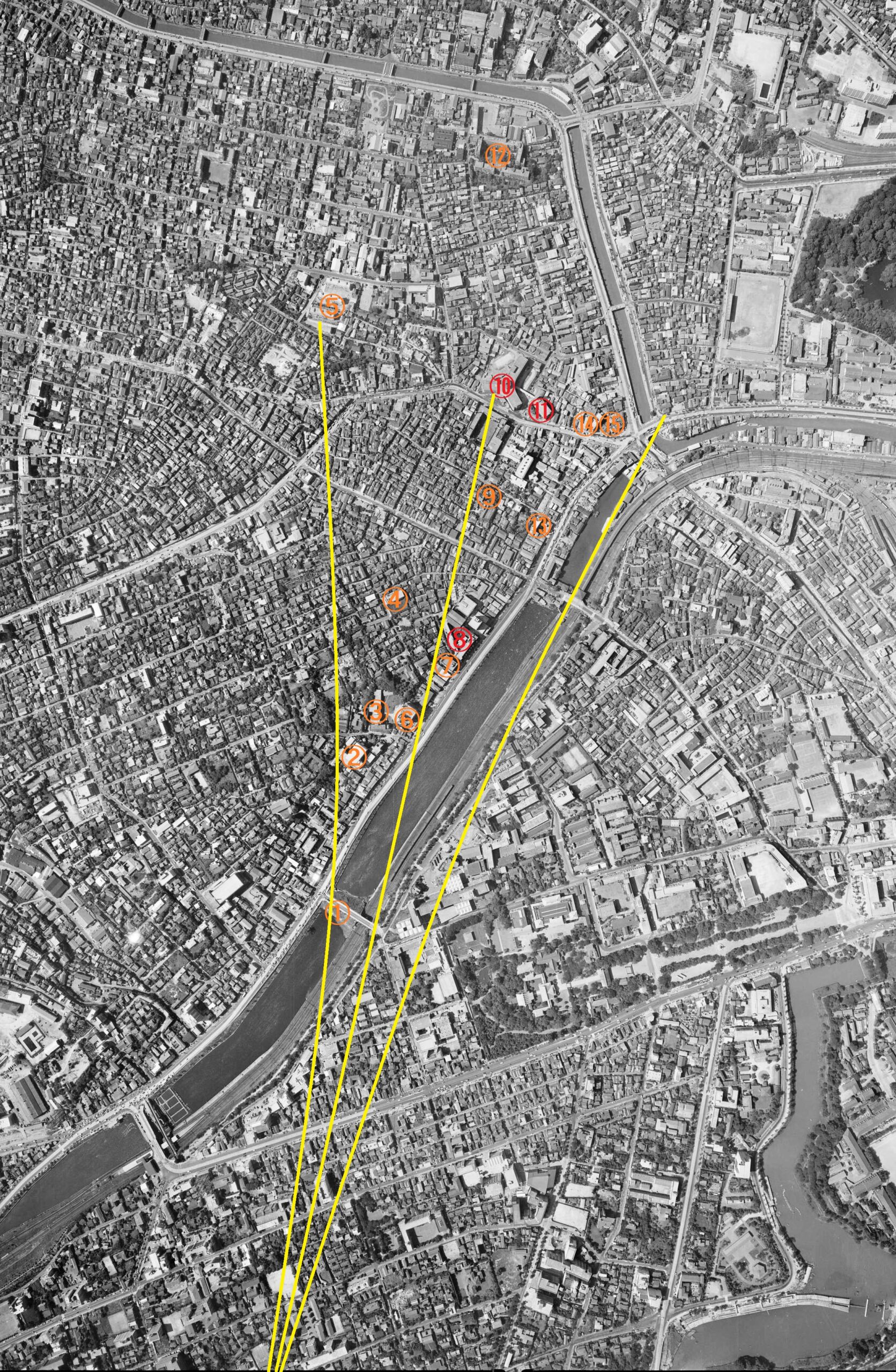

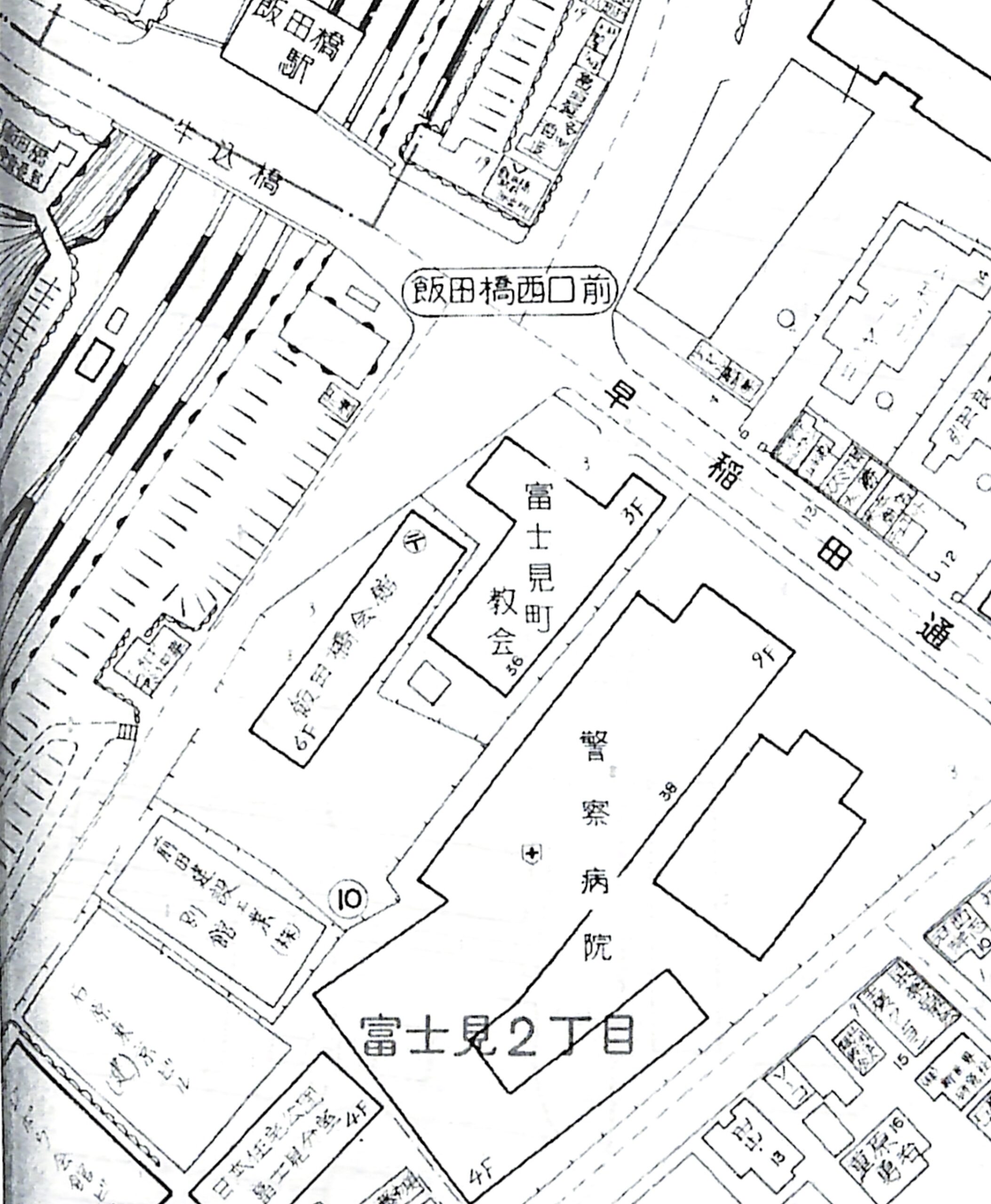

アグネスホテルアンドアパートメンツ東京は3方向から入れます。

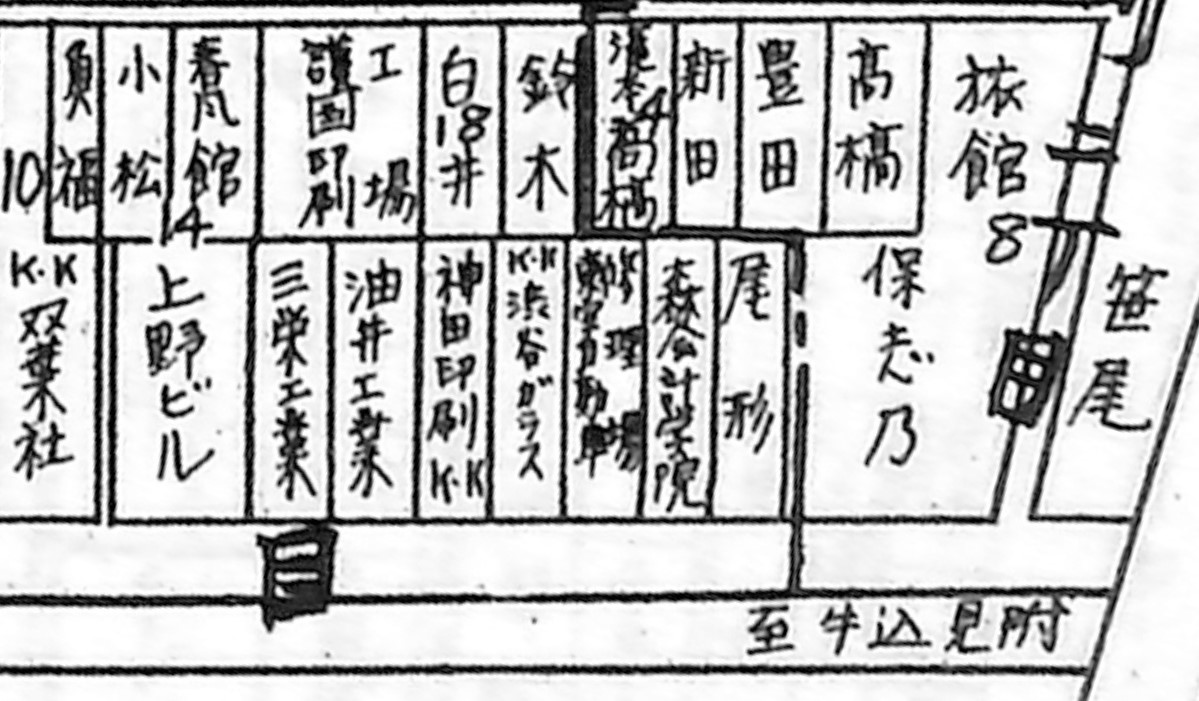

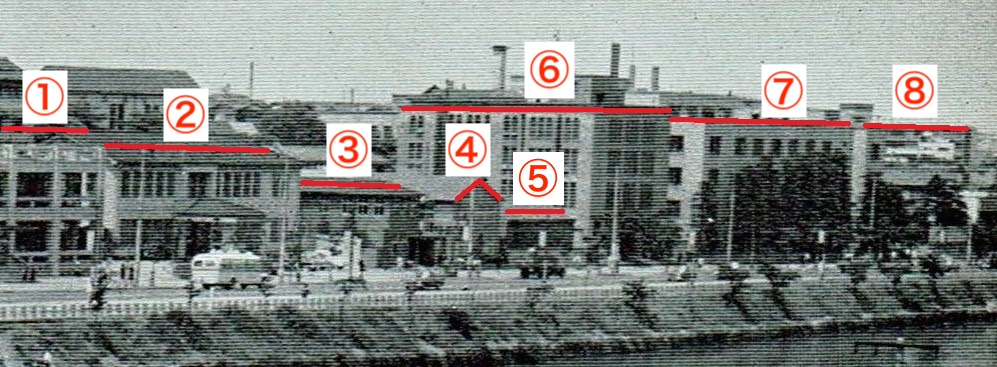

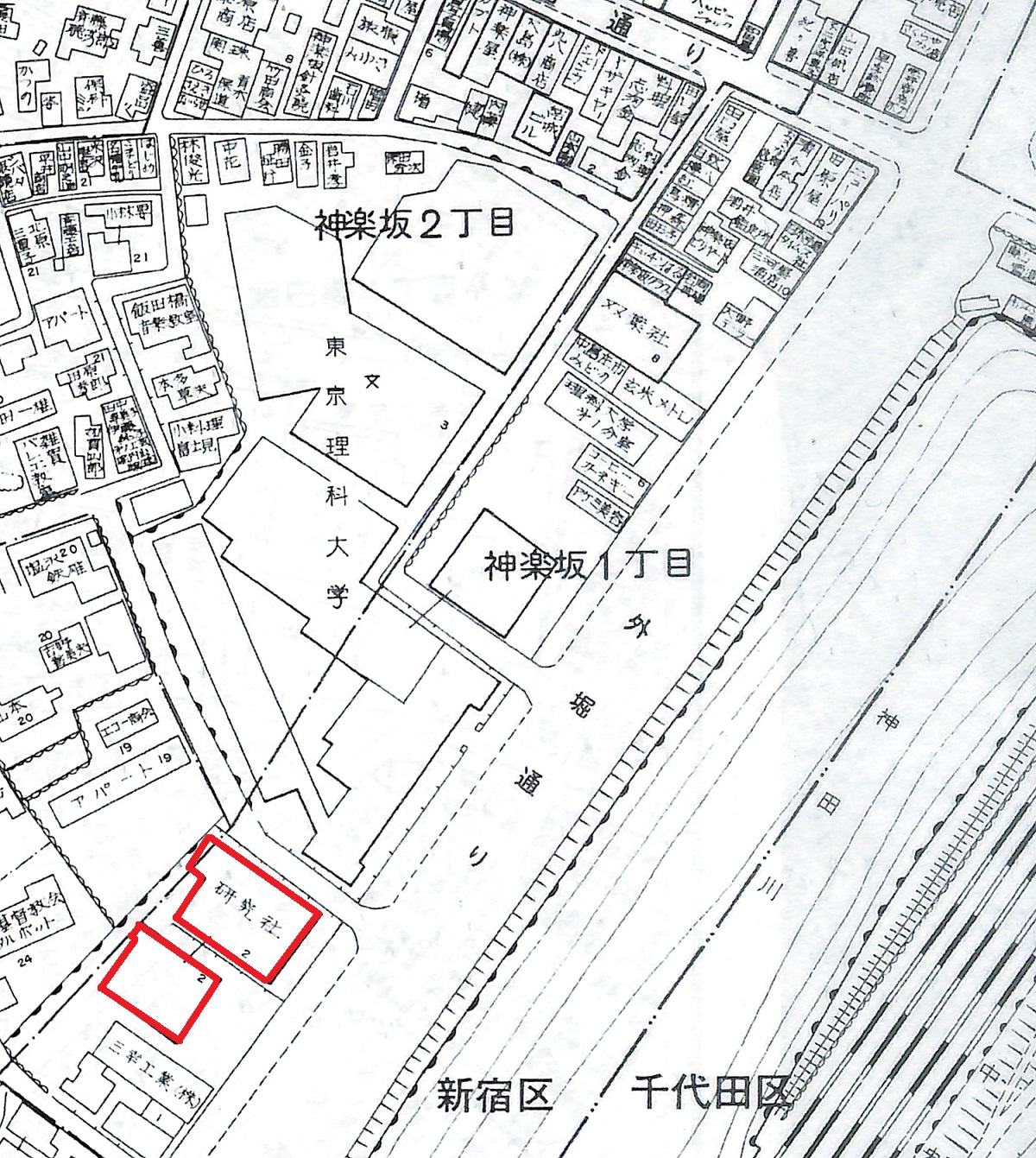

その1は外堀通りの理科大学と研究社のブリティッシュ・カウンシル の間からはいるもの。

その2は後ろから入るもので、小栗横丁 から入ります。

若宮八幡神社 からはいりますが、一般的には使いません。

外堀通りを使って理科大学から入ると簡単ですが、ほかの2方向は少し難しい。

場所はこれでも神楽坂2丁目です。若松町ではありません。また、ホテルの社長、千賀(senga)氏の名前を後ろから並べてアグネスagnesになりました。開設は2000年。

玄関も、中に入っても、瀟洒で粋です。全体で56室。

ダブルは36室、ツイン8室、スーペリア6室、スイート5室、ロイヤルスイート1室。スモールラグジュアリーホテルです。ビジネスホテルではありません。

ノルマンディーのパティスリーで修業した上霜考二がスイーツを監修。大河原正裕総料理がレストラン。玄関からはいるとこうなっています。正面はフランス料理の「ラ・コリンヌ」で有名です。

エステサロンもはいっています。夏なので、うちわも無料で持って帰ることもOK。

本当にいいのは料理がうまくて美味しいこと。2階の「ラ・コリンヌ」だけしか使わないけど。★のあるレストランと比べても、価格ははるかに安く(昼は税サービス別で3000円から、味は美味。

ホテルをやると決めたと聞いて、どうしてやれるの?と思ったのが最初。神楽坂にディズニーや空港はないのに、絶対にうまくいかないと思っていました。2000年に竣工。長く滞在する人で満員だとうわさと、実は料理がうまいらしいといううわさが広まっていきます。最初に食べてみると、おおおいしい。以来、毎年食べています。(最近、2016年にシェフが変わりました。微妙に味も変わりました。)

部屋は綺麗ですが、眺めはうーん。ランチコンサートを月一回水曜に無料でやっています。

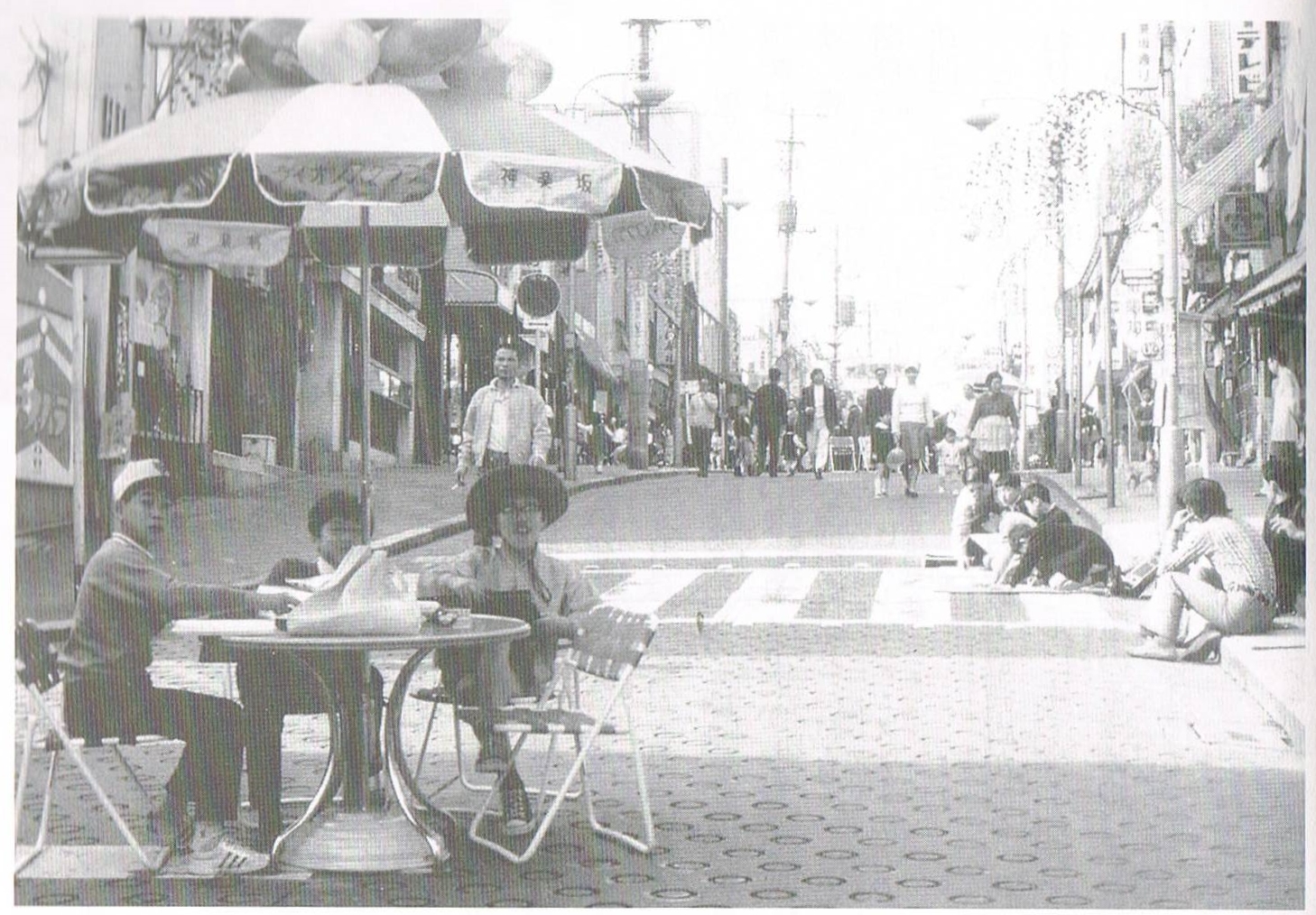

4人がけのテーブルが外に1つだけあります。残念ながら神楽坂の石畳 ではありません。ほんとうは神楽坂の石畳がよかったのに。

「和可奈」にとってはライバルが出てきたのです。このホテルで作家の缶詰もおこるのでは? ただし、現在の大きな出版社には地下に歴とした缶詰があるといいます、

オンライン用の素晴らしく鮮やかな写真集が出ています。たとえば下の図です。

これは https://twitter.com/agneshoteltokyo/media/grid ででてきます。

さて、新聞紙によれば

嵐の二宮和也(23)が主演するフジテレビ系連続ドラマ「拝啓、父上様 」(来年[07年]1月11日スタート、毎週木曜午後10時)の制作発表が[06年12月]12日、東京・神楽坂のアグネスホテルで開かれ、二宮、高島礼子(42)、黒木メイサ(18)、福田沙紀(16)ら主要キャスト9人と、脚本の倉本聰氏(71)が出席した。

また『拝啓、父上様 』では最後の第11話でアグネスホテルが出てきます。

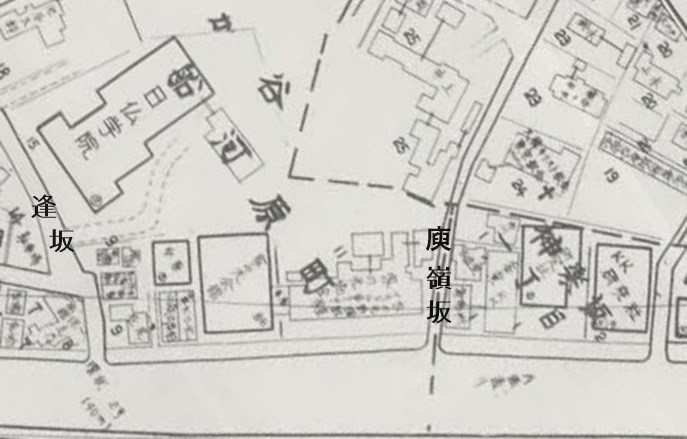

坂道

竜次について、一平上る。

語 り 「竜次さんにつれて行かれたのは、若宮神社の脇にある小さいけど洒落た評判のホテルで」

アグネスホテル

中に入る。

同・バー

地下にあるラウンジへ下りてくる2人。

地下ではなく、1階(見方によれば2階)のロビーで話をしています。初めて会った小説家・津山は一平の父ではないと打ち明けます。

拝啓、父上様

神楽坂

2丁目

小栗横丁