Loading...

Loading...

この通りは2つ路地があり、どちらも石畳で覆っています。最初の路地はここです。なにもなそうですが、昔はこの路地も料亭が一杯で、以前はどちらも大量の料亭がありました。

この通りは2つ路地があり、どちらも石畳で覆っています。最初の路地はここです。なにもなそうですが、昔はこの路地も料亭が一杯で、以前はどちらも大量の料亭がありました。2本のうち、先が行き止まりの路地を「ひぐらし小路」(場所はここ)と名付けようと、『ここは牛込、神楽坂』は提案しています。理由は「なんか夏になると、ひぐらし蝉が鳴くような気がして」。

このまま道を辿っていくと道は左に曲がります。この正面はアフリカ料理(でした。転居。)現在は「西洋バル フルール フィオーレ」に変わりました。

右側にはマンションがあります。このマンションに以前の料亭松ケ枝がありました。この料亭の創業は明治38年。昭和50年代にこの料亭はなくなり、現在はこのマンションに変わっています。

右側にはマンションがあります。このマンションに以前の料亭松ケ枝がありました。この料亭の創業は明治38年。昭和50年代にこの料亭はなくなり、現在はこのマンションに変わっています。左に曲がると、路地は「出羽様下」に変わります。

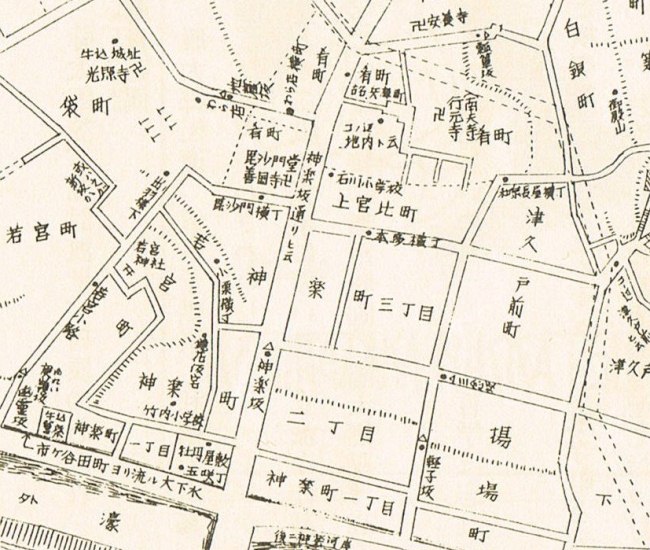

内務省地理局(上図、新宿区立図書館『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』「神楽坂付近の地名」45頁。1970年)では「出羽様下」と書いています。『ここは牛込、神楽坂』の竹田真砂子の「振り返れば明日が見える」では同じようなことを書いていますが、違う点もあり、松平出羽守は宮坂金物店(今のお香の店「椿屋」)の横丁を入った所に屋敷を構えて、この辺りを「出羽様」といったそうです。

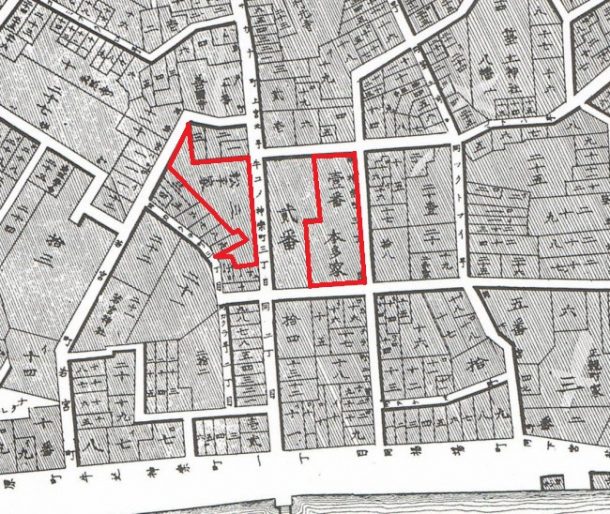

松平出羽守は明治7年の「東京大小區分絵図」(1874年、下図。新宿区「地図で見る新宿区の移り変わり・牛込編」298ページを参照)では本多家に並ぶ大きさがありました。

こんにちわ。はじめまして。今神楽坂について調べているもので大変興味深く記事を読ませていただきました。そこで質問なのですが、一番下の地図は何年に書かれた地図なのでしょうか?教えていただけるとありがたく思います。またどこからこの地図はとってきたのでしょうか?できる範囲内でいいので教えていただけると助かります。よろしくお願いします!

東京大小區分絵図は明治7年(1874年)12月に「東京書肆」で書かれています。新宿区の作った「地図で見る新宿区の移り変わり・牛込編」の298ページに出ています。図書館で借りることができます。

yamamogura様

返事が遅れてしまい、大変申し訳ございません。

詳しくありがとうございます。

参考にさせていただきます。