| 春着につけても、一つ艷つぽい處をお目に掛けよう。 時に、川鐵の向うあたりに、(水何)とか言つた天麩羅屋があつた。くどいやうだが、一人前、なみで五錢。……横寺町で、お孃さんの初のお節句の時、私たちは此を御馳走に成つた。その時分、先生は御質素なものであつた。二十幾年、尤も私なぞは、今もつて質素である。此の段は、勤儉と題して、(大久保)の印を捺しても可い。 |

| [現代語訳] 新春の着物につけても、ひとつ艷っぽいところをお目にかけよう。 そのとき、川鉄のむかうあたりに、(水何)とかいった天麩羅屋があった。くどいようだが、一人前、並で五銭。……横寺町で、お孃さんの最初のお節句の時、私たちはここでご馳走になった。その時分、尾崎紅葉先生の生活は御質素なものだった。二十数年が経つが、もっとも私なぞは、今もって質素である。この場合は、勤倹と題して、(大久保)の印を押してもいい。 |

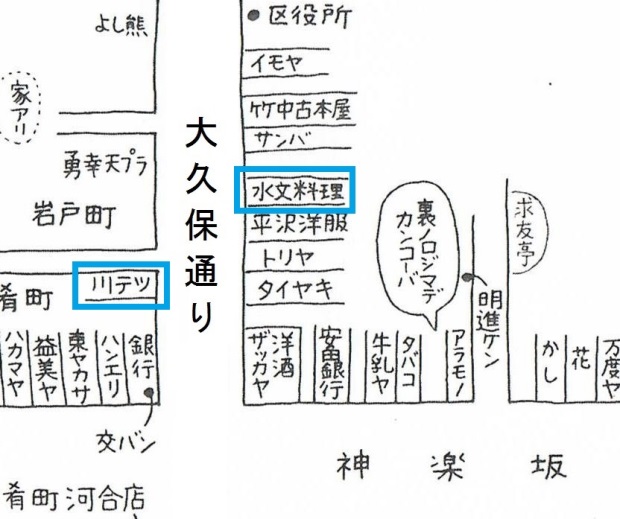

水何 これは岡崎弘氏と河合慶子氏の『ここは牛込、神楽坂』第18号「神楽坂昔がたり」の「遊び場だった『寺内』」によれば、「水文料理」だったのでしょうか。ほかには全くありません。

初 初めてであること。初め。最初。

段 技量・品質などによる格付け。また、その格。変化・進行している物事の過程の一つ一つ。場面。局面

| その天麩羅屋の、しかも蛤鍋三錢と云ふのを狙つて、小栗、柳川、徳田、私……宙外君が加はつて、大擧して押上つた、春寒の午後である。お銚子は入が惡くつて、しかも高値いと言ふので、式だけ誂へたほかには、町の酒屋から、かけにして番を口説いた一升入の貧乏徳利を誰かが外套(註。おなじく月賦……這個まつくろなのを一着して、のそ/\と歩行く奴を、先生が嘲つて――月府玄蝉。)の下へ忍ばした勢だから、氣焔と、殺風景推して知るべしだ。……酒氣が天井を衝くのではない、陰に籠つて疊の燒けこげを轉げ廻る。あつ燗で火の如く惡醉闌なる最中。 |

| [現代語訳] その天麩羅屋の、しかも蛤鍋三銭というのを狙って、小栗、柳川、徳田、私……宙外君が加わって、大挙して店の上に登った。春の寒い午後である。お銚子は効いてこなくって、しかも高値というので、注文は一本だけで、ほかには、町の酒屋の番人にあと払いにと口説き、一升入りの貧乏徳利を誰かが外套の下に(註。外套はおなじく月賦で買ったもの……この真っ黒な着物をつけ、のそのそと歩く人を、先生は嘲って――月府黒蝉と呼ぶ)、勢いで忍ばしたので、威勢のよさと、殺風景なのはよくわかる。……酒気をおびて天井の一点を強く押すのではない。陰にこもって畳の焼けこげを転んでいるのだ。あつ燗で火のような悪酔いは、今や、たけなわである。 |

大挙 たいきょ。多数のものが一団となって行動すること

銚子 燗をつけた酒を移し入れる器。現代では銚子と徳利はまず同じ意味。

いり はいること。収入。費用。分量やはいりぐあい。かかり

式 一定のやり方。作法。きまり。ひとそろい。

かけ 掛け。掛け買い。代金あと払いの約束で品物を買うこと。

番 交代して行われる勤務。順送りに入れ替り事に当たること。順番。注意して見張ること。番人。

貧乏徳利 びんぼうどくり。びんぼうどっくり。円筒形の上部に長めの口をつけた陶製の粗末な徳利。

玄 げん。黒い色。黒。

忍ぶ しのぶ。他人に知られないようにこっそりと何かをする。

勢い はずみ。なりゆき。

気焔 きえん。気炎。燃え上がるように盛んな意気。議論などの場で見せる威勢のよさ。

衝く 細い物で一点を強く押す。弱点などを攻める。刺激する。物ともせず進む。

悪酔い わるよい。酒に酔って頭が痛くなったり、吐き気を覚えたり、まわりの人が不快になる言動をとること

闌 たけなわ。酣。行事・季節などが最も盛んになった時。

| お連樣つ――と下階から素頓興な聲が掛ると、「皆居るかい。」と言ふ紅葉先生の聲がした。まさか、壺皿はなかつたが、驚破事だと、貧乏徳利を羽織の下へ隱すのがある、誂子を股へ引挾んで膝小僧をおさへるのがある、鍋へ盃洗の水を打込むのがある。私が手をついて畏まると、先生にはお客分で仔細ないのに、宙外さんも煙に卷かれて、肩を四角に坐り直つて、酒のいきを、はあはあと、專らピンと撥ねた髯を揉んだ。 |

| [現代語訳] おつれさまっ――と下階から素っ頓狂な声がかかると、「みんないるかい。」という尾崎紅葉先生の声がした。まさか、本膳料理などの食器はなかったが、すわ、ことだと、貧乏徳利を羽織の下へ隱す人がいる。銚子を股へ挾んで膝小僧をおさえる人がいる。杯をすすぐ器の水を鍋へぶちこむ人がいる。私が手をついて畏まると、先生にとってはお客分で何もないのに、宙外さんも煙に巻かれて、肩を四角にして、座り直して、酒の息ははあはあとして、専らピンとはねた、ほおひげをもんでいた。 |

素頓興 すっとんきょう。素っ頓狂。ひどく調子はずれで、まぬけな様子。

壺皿 つぼざら。本膳料理などに使う、小さくて深いふた付きの食器。

すわ 突然の出来事に驚いて発する語。そら。さあ。あっ。

盃洗 はいせん。杯洗。酒宴の席で、人に酒をさす前に杯をすすぐ器。杯洗い。

子細ない しさいない。仔細無い。さしつかえない。構わない。これといった問題もない。

髯 髯は「ほおひげ」のこと。

揉む もむ。両方のてのひらで物を挟んでこする。

| ――處へ……せり上つておいでなすつた先生は、舞臺にしても見せたかつた。すつきり男ぶりのいゝ處へ、よそゆきから歸宅のまゝの、りうとした着つけである。勿論留守を狙つて泳ぎ出したのであつたが――揃つて紫星堂(塾)を出たと聞いて、その時々の弟子の懷中は見透しによく分る。明進軒か島金、飛上つて常磐(はこが入る)と云ふ處を、奴等の近頃の景氣では――蛉鍋と……當りがついた。「いや、盛だな。」と、缺け火鉢を、鐵火にお召の股へ挾んで、手をかざしながら莞爾して、「後藤君、お樂に――皆も飮みなよ、俺も割で一杯やらう。」殿樣が中間部屋の趣がある。恐れながら、此時、先生の風采想ふべしで、「懷中はいゝぜ。」と手を敲かるゝ。手に應じて、へいと、どしん/\と上つた女中が、次手に薄暗いからランプをつけた、釣ランプ(……あゝ久しいが今だつてランプなしには居られますか。)それが丁ど先生の肩の上の見當に掛つて居た。 |

| [現代語訳] ――ところへ……下から上がっていった先生は、舞台にでるかのように立派に見えた。すっきりして、男ぶりの高いところに加えて、外出から帰宅したままの、りゅうとした着物を着ている。もちろん妻子の留守をねらってここに来たのだが――一同がそろって紫星堂(塾)から出たと聞き、その時々の弟子の財布は洞察すると、よく分かる。明進軒か志満金、よくて常磐(芸者が入る)だろう。やつらの近頃の景気では――蛉鍋ではないか……と、見当がついた。「いや、盛んだな。」と、真っ赤になった欠け火鉢を、着物の股へはさんで、手をかざしながら、にっこりして、「後藤君、お楽に――皆も飲みなよ、俺もワリカンで一杯やろう。」殿樣が下級武士の長屋にやってきたという趣きがある。おそれながら、このとき、先生の風采を考えてほしい。先生は「財布はいいぜ。」と手をたたいた。この手に応じて、へいと答え、どしんどしんとあがった女中が、ついでに薄暗いのでランプをつけた、吊りランプ(……ああ、懐かしいランプ。いまではランプなしにはいられますか。)が、ちょうど、先生の肩の上というところに掛かっていた。 |

よそゆき 余所行き。よそへ行くこと。外出すること。よそいき。

迫り上がる せりあがる。下から上へすこしずつ上がってゆく。

着つけ きつけ。着付け。衣服、特に和服を形よく着ること。着せること。

紫星堂 詩星堂。

りゅうと 隆と。身なりや態度などが立派で目立つ様子

懐中 ふところやポケットに入れているもの。特に財布・紙入れなど

見通し みとおし。遠くの方まで見えること。他人の本心や考えなどを見抜くこと。洞察。

飛上る 喜びや驚きのために、思わず飛びはねる。

あたり 手掛かり。見当。

はこ 三味線を入れる箱。三味線。転じて、芸者。「はこが入る」

缺け 欠け。かけること。かけていること。かけてこわれた部分。かけら。

鉄火 真っ赤に焼けた鉄。やきがね。

お召し おめし。着る人を敬って、その着物をいう語。

割 割り勘でしょう。費用を各自が均等に分担すること。また、各自が自分の勘定を払うこと。

中間部屋 近世の武家屋敷内の長屋。

風采 ふうさい。外部から見た、人の容姿や身なりなどの様子

釣りランプ 天井などからつり下げてあるランプ。

見当 未知の事柄について立てた見込み。予想。大体の方向・方角。

| 面疱だらけの女中さんが燐寸を摺つて點けて、插ぼやをさすと、フツと消したばかり、まだ火のついたまゝの燃さしを、ポンと斜つかひに投げた――(まつたく、お互が、所帶を持つて、女中の此には惱まされた、火の用心が惡いから、それだけはよしなよ。はい、と言ふ口の下から、つけさしのマツチをポンがお定まり……)唯、先生の膝にプスツと落ちた。「女中や、お手柔かに頼むぜ。」と先生の言葉の下に、ゑみわれたやうな顏をして、「惚れた證據だわよ。」やや、と皆が顏を見る。……「惚れたに遠慮があるものかツてねえ、……てね、……ねえ。」と甘つたれる。――あ、あ、あ危ない、棚の破鍋が落ちかゝる如く、剩へべた/\と崩れて、薄汚れた紀州ネルを膝から溢出させたまゝ、……あゝ……あゝ行つた!……男振は音羽屋(特註、五代目)の意氣に、團十郎の澁味が加つたと、下町の女だちが評判した、御病氣で面痩せては、あだにさへも見えなすつた先生の肩へ、……あゝ噛りついた。 よゝつツと、宙外君が堪まらず奇聲と云ふのを上げるに連れて、一同が、……おめでたうと稱へた。 |

| [現代語訳] にきびだらけの女中さんがマッチを擦って火をつけ、それから本体に点火して、フッと火を消し、まだ火のついたままの燃えさしを、ポンと斜めに投げた――(まったく、お互いが、所帯を持って、女中のこれには悩まされた。火の用心が悪いから、それだけはよしなよ。はい、というその口の下から、つけさしのマツチをポンと棄てる。それがお定まり……)と、燃えさしは先生の膝にプスッと落ちた。「ねえや、お手柔らかに頼むぜ。」と先生の言葉。しかし、女中さんは微笑するような顏をして、「惚れた証拠だわよ。」おやおや、と全員が顔を見る。……「惚れたに遠慮があるものかってねえ、……てね、……ねえ。」と甘ったれた様子もする。――あ、あ、あ、危ない。棚の割れた鍋が落ちかかるように、いや、それどころか、べたべたと崩れて、薄汚れた暖かいネルを膝からはみださせたままで、……ああ……ああ、やった!……先生の男ぶりは音羽屋(特に註を加えると、五代目である)の意気と団十郎の渋みが加わったと、下町の女たちは評価するのだが、御病気のため顔はやつれていて、色っぽくさえも見える先生の肩へ、……ああ、かぶりついた。 よよっと、宙外君がたまらず奇声というのを上げて、同時に、一同は、……おめでとうと声を上げた。 |

挿しぼや 小さな火を他の物の間に入れる。

はすっかい 斜っ交い。斜めに。斜めにまじわること。

破鍋 破損した鍋。

あまつさえ さらに別の物事が加わるさま。多くは悪い事柄が重なるときに使う。

紀州ネル 綿生地を起毛させた平織り生地。明治初期に、紀州の瀬戸重助が作り始めた。特徴はやわらかさとあたたかさ。

男振り おとこぶり。男としての容貌・風采。特に、堂々とした男らしい顔だちや態度など。おとこっぷり。

面窶れ おもやつれ。病気や心配事などのため、顔がやつれること。

あだ なまめかしく美しいさま。色っぽいさま。

齧り付く かじりつく。物の端に勢いよく歯を立てる。ぎゅっとかじる。食いつく。

| それよりして以來――癇癪でなく、憤りでなく、先生がいゝ機嫌で、しかも警句雲の如く、弟子をならべて罵倒して、勢當るべからざる時と言ふと、つゝき合つて、目くばせして、一人が少しく座を罷り出る。「先生……(水)……」「何。」「蛤鍋へおともは如何で。」「馬鹿を言へ。」「いゝえ、大分、女中さんがこがれて居りますさうでございまして。」傍から、「えゝ煩つて居るほどだと申します事ですから。」……かねて、おれを思ふ女ならば、目つかちでも鼻つかけでもと言ふ、御主義?であつた。―― 紅葉先生、その時の態度は…… 采菊東籬下、

悠然見南山。 大正十三年一月

|

| [現代語訳] それ以来――かんしゃくではなく、憤りでもなく、先生がいい機嫌になっていて、しかも弟子をならべて、警句が雲の如くに出てきて、罵倒し、勢いはあたるべからずという時に、つつき合って、目くばせして、一人が座布団から少し身を出して、「先生……(水)……」「なに。」「蛤鍋へおともはいかがで。」「馬鹿を言え。」「いいえ、だいぶ、女中が、焦がれておりますそうでございまして。」そばからも「ええ、わずらっているほどだと申しますから。」……かねて、おれを思う女ならば、目っかちでも鼻っかけでもいこうという、御主義?であった。―― 紅葉先生、その時の態度は…… 菊を采る東籬のもと

悠然として南山を見る。 大正十三年一月

|

警句 けいく。短く巧みな表現で、真理を鋭くついた言葉。

目くばせ 目配せ。目を動かして、意思を伝えたり合図をしたりすること

目っかち めっかち。一方の目が見えないこと。また、両目の大きさにかなりの差があること。

鼻っかけ はなかけ。鼻が欠けおちていること。梅毒になる場合が多かった。

采菊東籬下 悠然見南山 菊を采る東籬のもと 悠然として南山を見る。東の垣根の下で菊を採り、のんびりと南の山を眺める。陶淵明(365~427)の作。「飲酒二十首 其五」から。

悠然 ゆうぜん。ゆったりと落ち着いている。