芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地区 43.桜並木だった神田川土手」についてです。

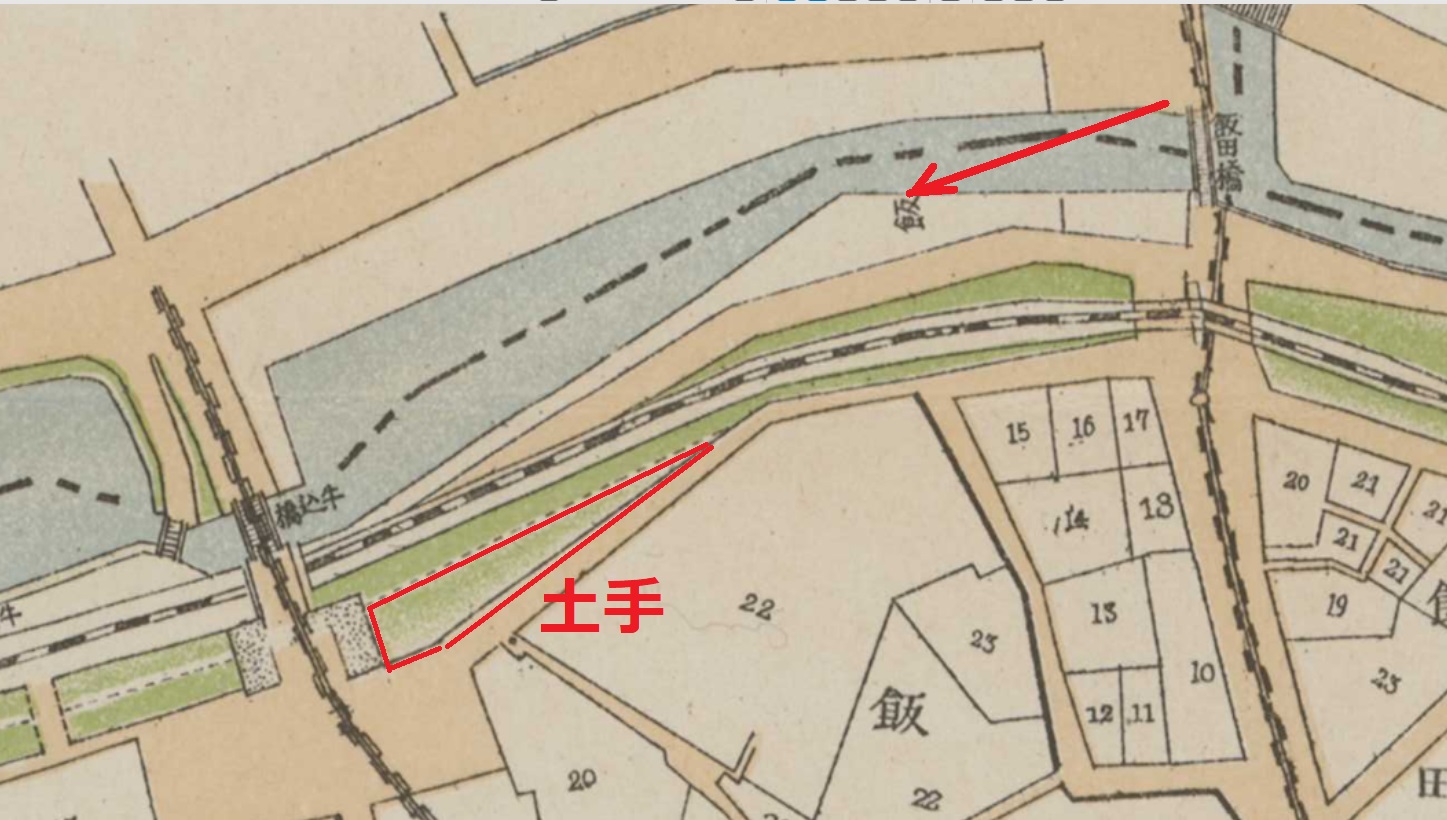

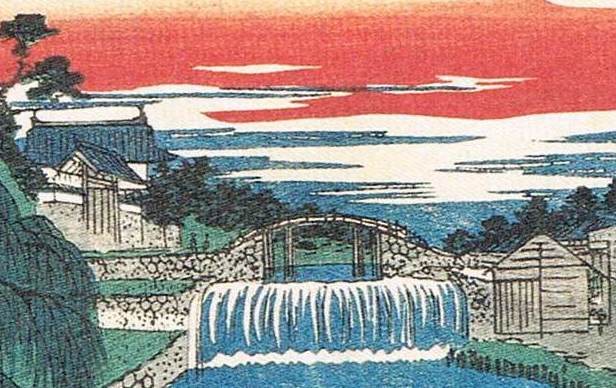

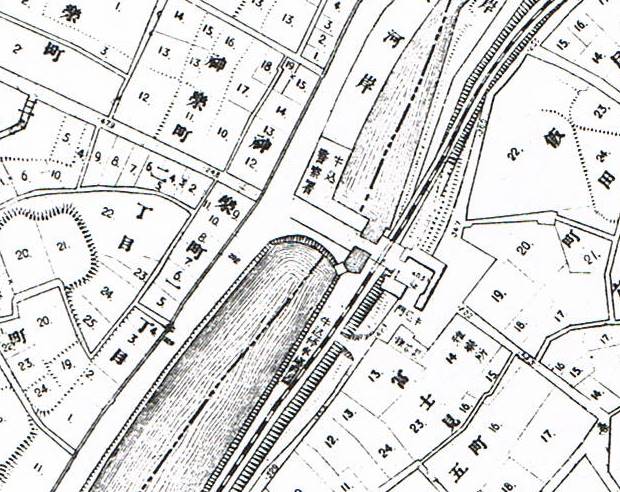

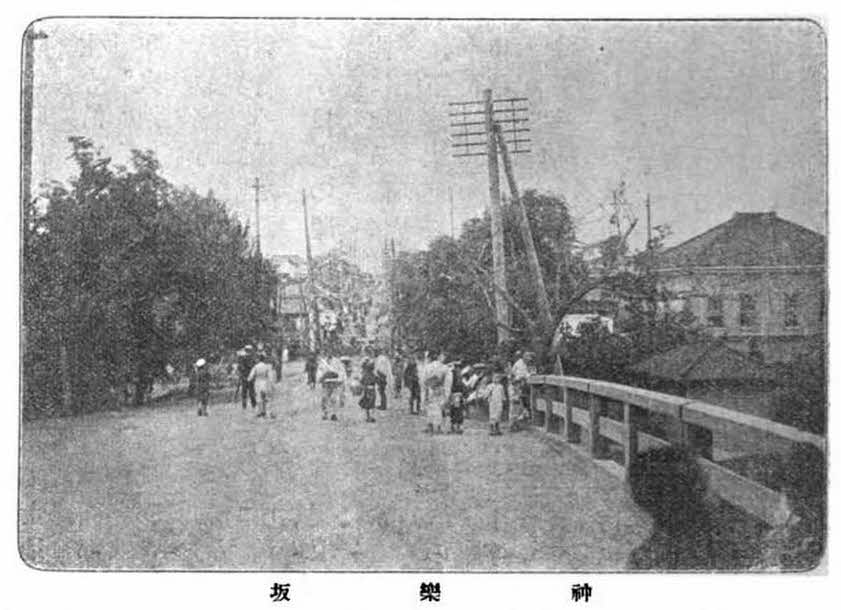

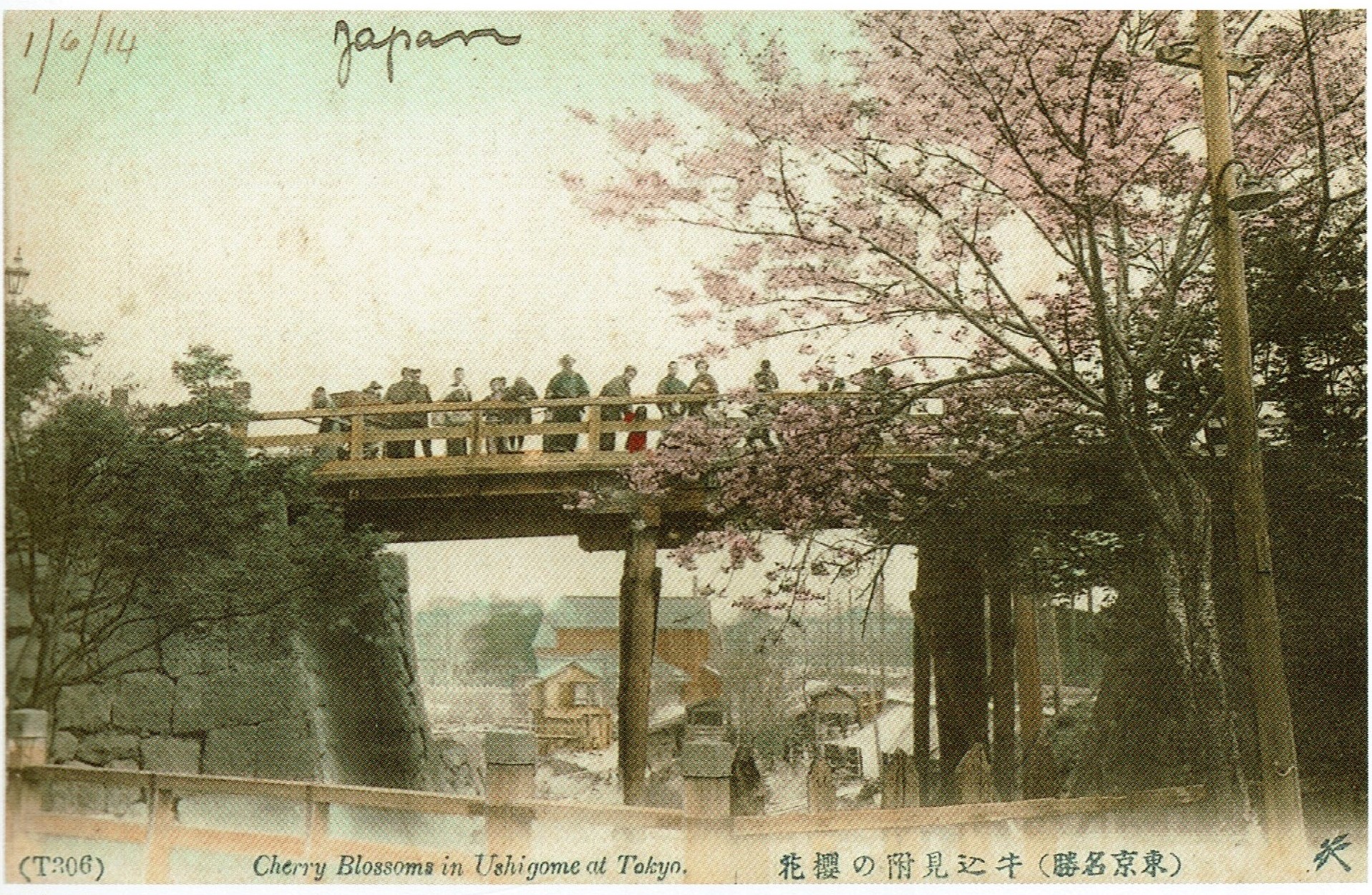

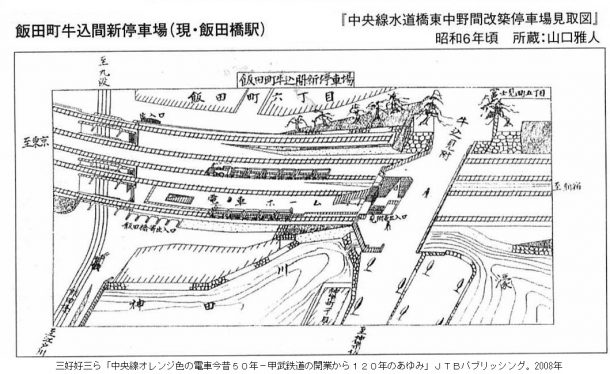

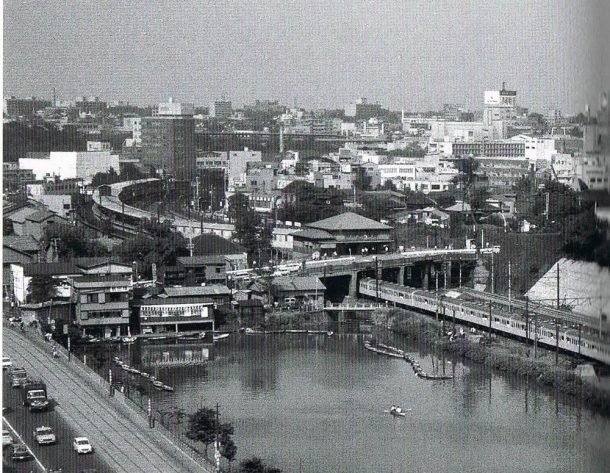

| 桜並木だった神田川土手 (新小川町) 大曲から石切橋までの間は、明治から大正にかけて両岸が桜並木で、花時には人出でにぎわったものである。島崎藤村の詩集「若菜集」(明治30年)には「水静かなる江戸川の、ながれの岸にうまれいで、岸の桜の花影に、われは処女となりにけり」という一節がある。 武蔵野をこよなく愛した織田一磨の「武蔵野の記録」には、大正6年の石切橋あたりの絵と説明があるが、それによると清流が豊富で、桜並木では、春は灯火をつけ、土手には青草が茂って摘草もできたということである。 大正12年以後昭和8年にかけて神田川改修工事が行なわれると、その姿はなくなった。 〔参考〕 新宿と文学 |

若菜集 明治中期、島崎藤村の第一詩集。1897年に春陽堂から刊行。詩51編。ロマン主義文学の代表的な新体詩。

水静かなる江戸川の これは「二 六人の処女 おえふ」の項で出ています。他に「おきぬ」「おさよ」など。

処女 詩には「おとめ」と読み方がついています。「おとめ」は「おとこ」の反意語で、年の若い女。未婚の女性。むすめ。しょうじょ。処女。

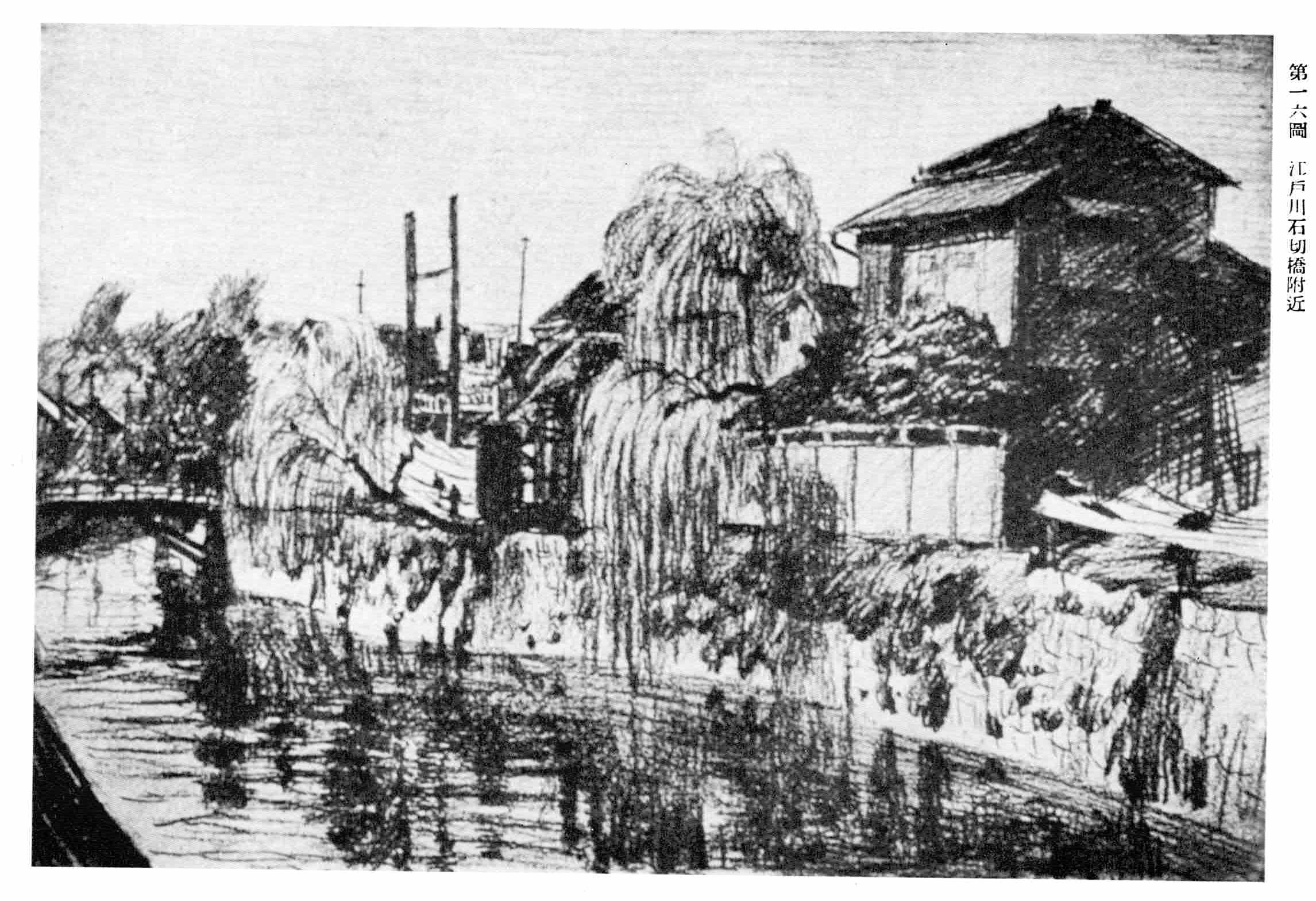

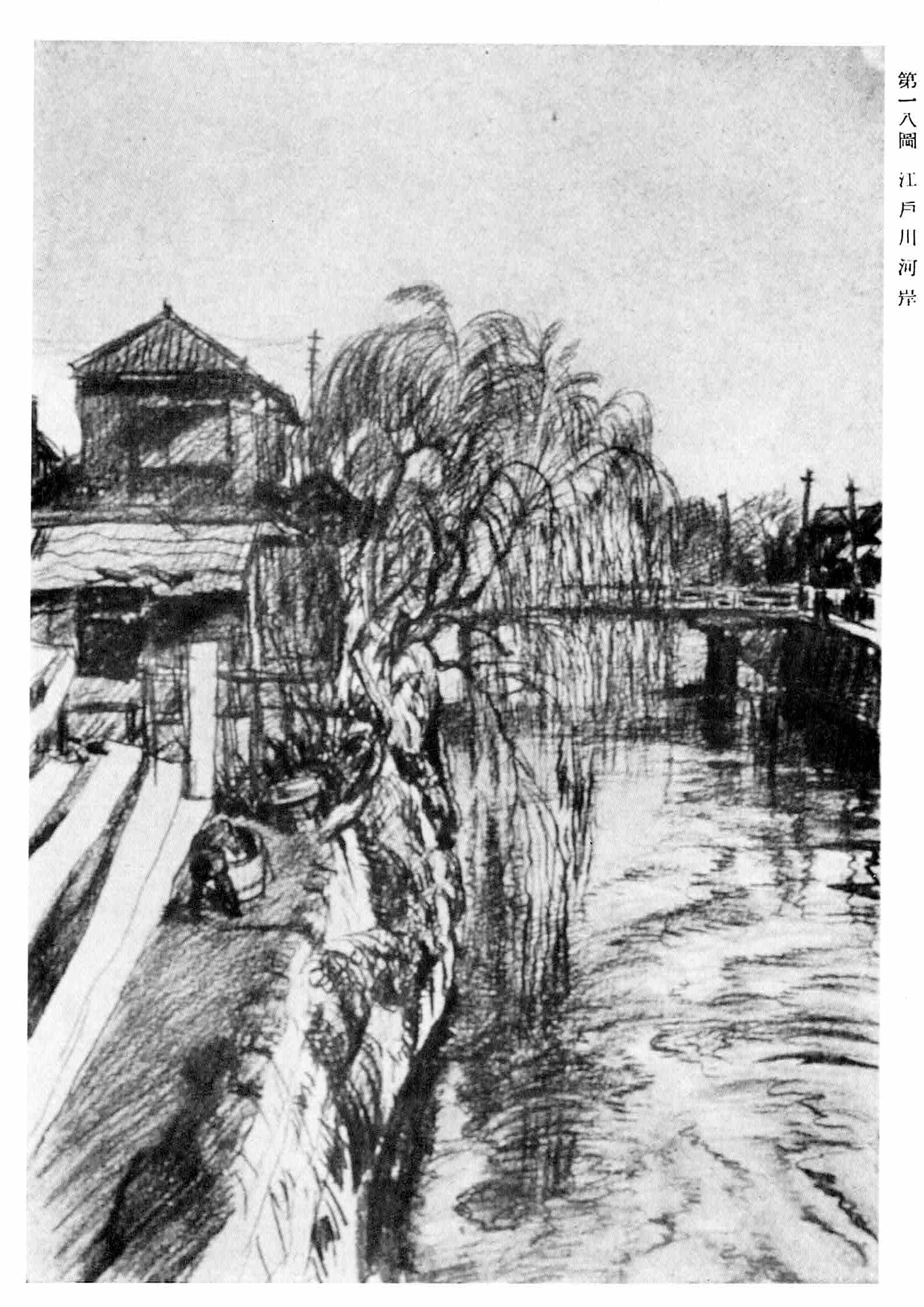

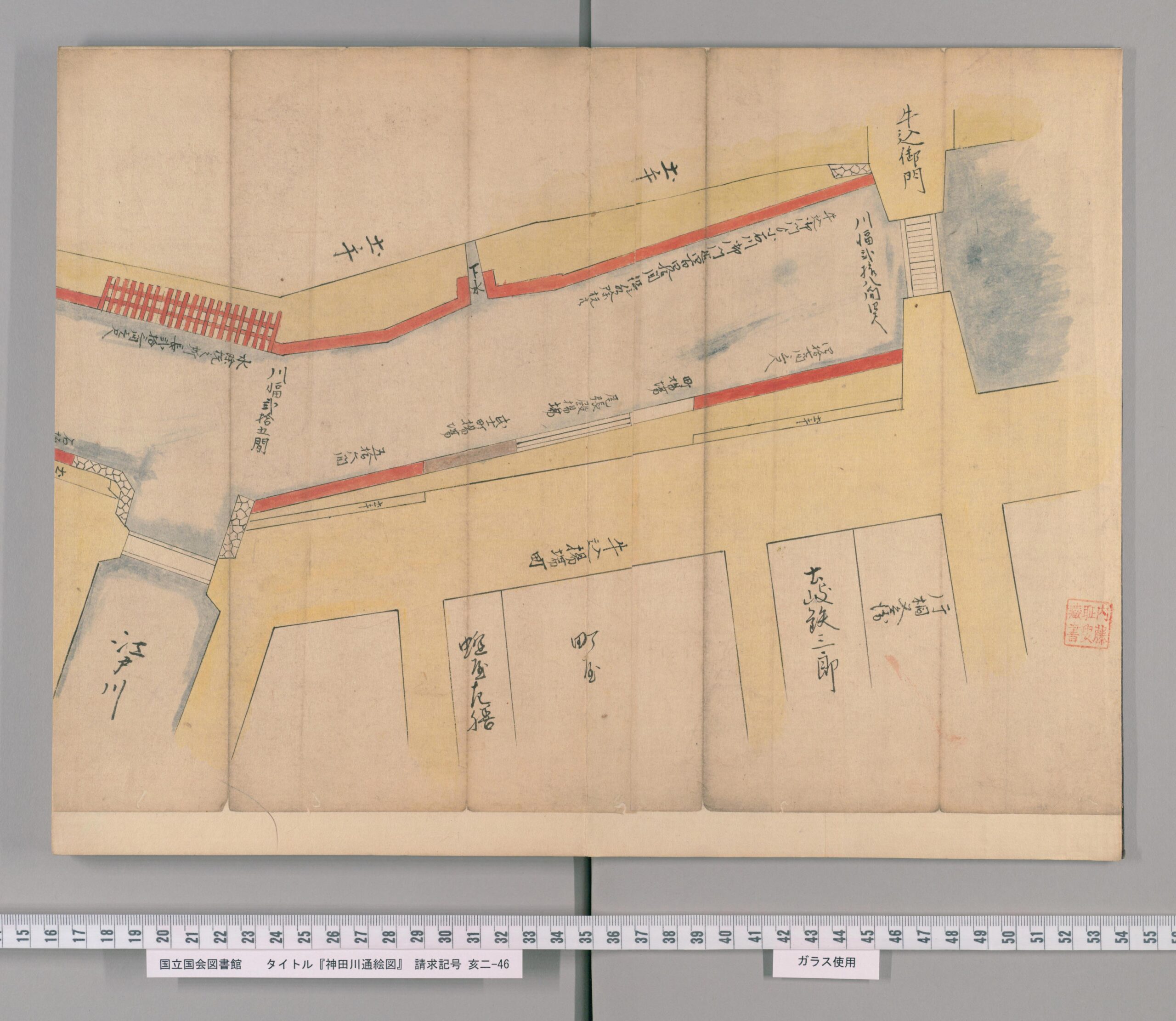

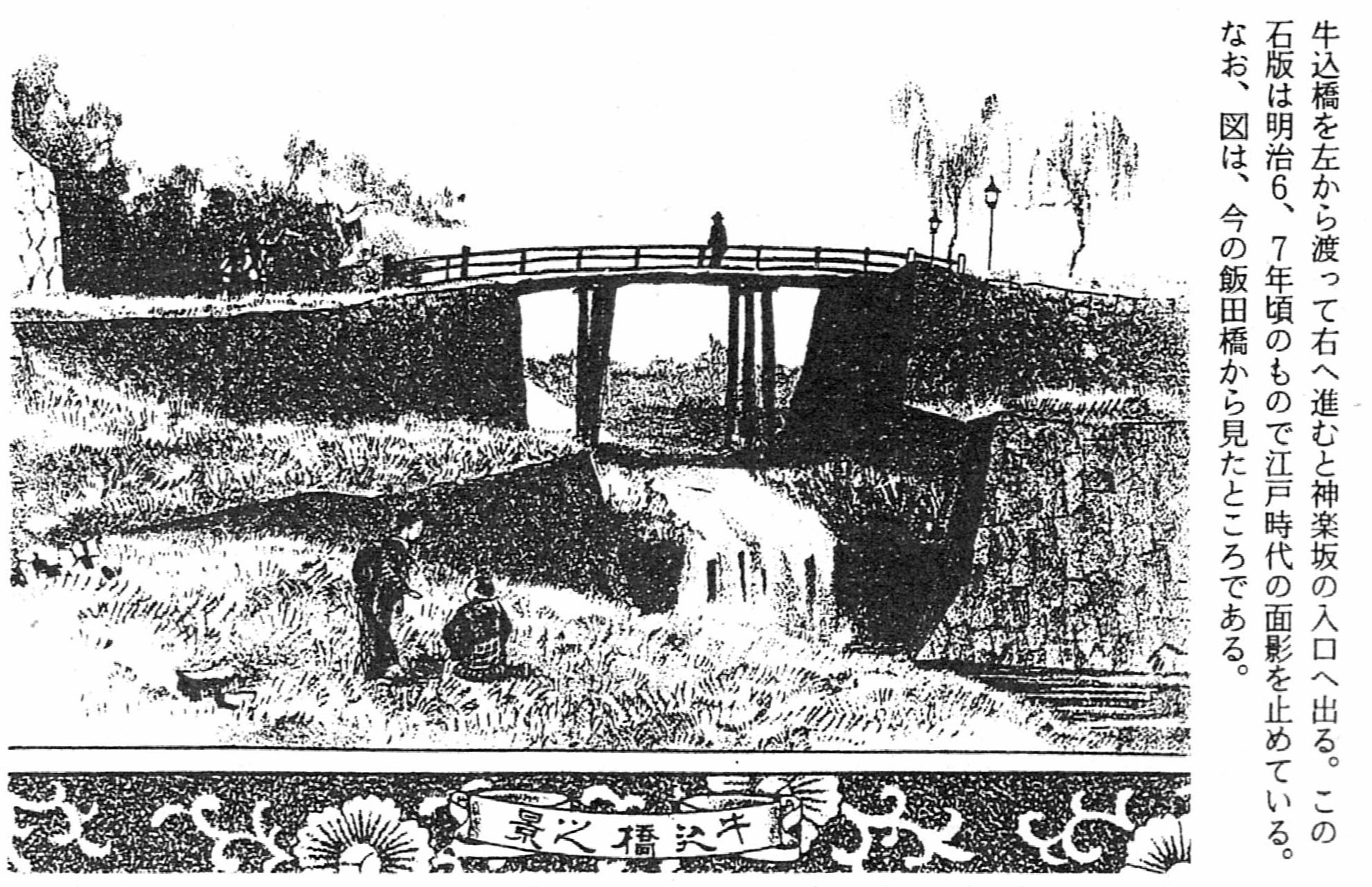

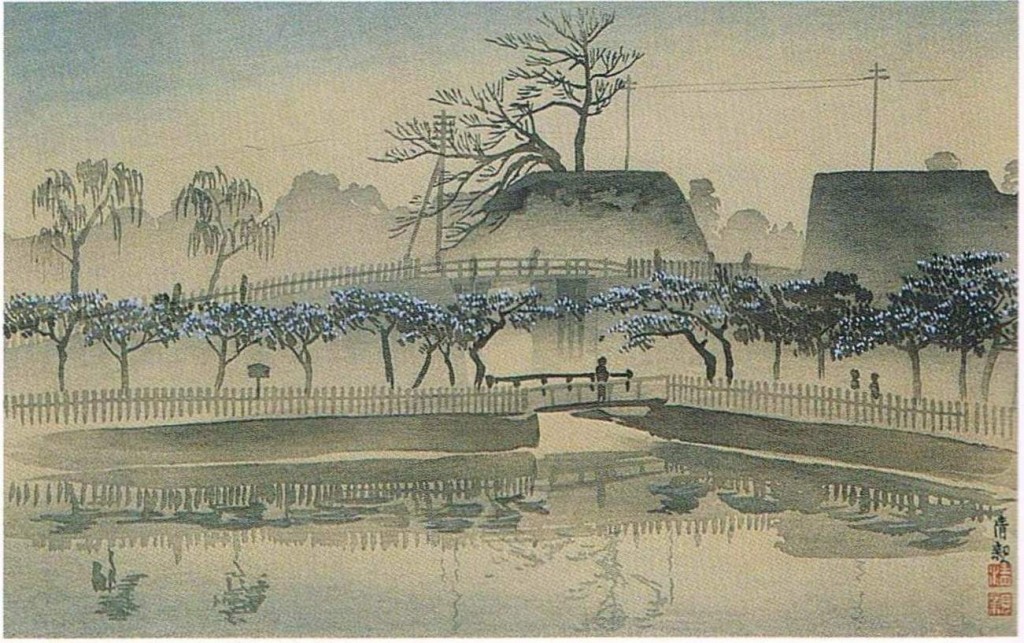

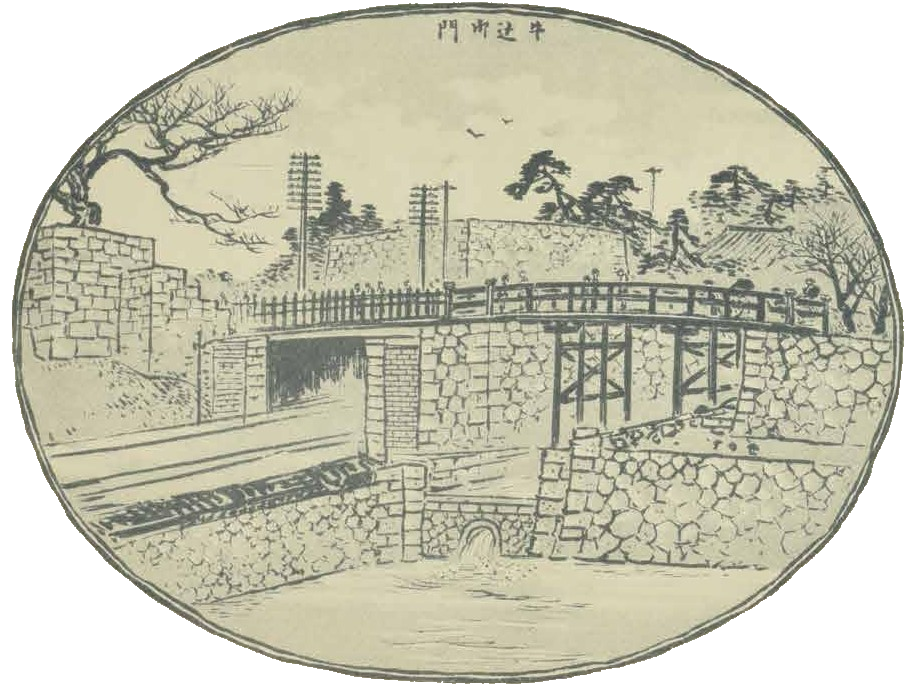

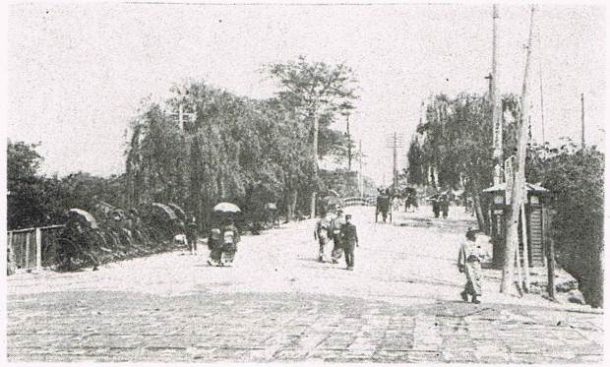

大正6年の石切橋 「第16図 江戸川石切橋附近」と「第18図 江戸川河岸」です。

| 第16図 江戸川石切橋附近 (素描)大正6年作 四ツ切大 江戸川の護岸工事が始まるというので、その前に廃滅の詩趣とでもいうのか、荒廃、爛熟の境地を写生に遺したいと思って、可成精密な素描を作つた。 崩潰しようとする石垣に、雑草が茂り合った趣き、民家の柳が水面にたれ下った調子、すべて旧文化の崩れようとする姿に似て、最も心に感じ易い美観。これを写生するのが目的でこの素描は出来る限りの骨を折ったものだ。 20図、21図も同様の目的で、同時代の作品であるが、記録といる目的が相当に豊富だったために、素描のもつ自由、奔放といふ点が失われている。芸術としては、牛込見附の方に素描らしい味覚がある。 記録としてはこの図なぞ絶好のもので、これ以上にはなれないし、それなら写真でもいいということになってしまう。 |

| 第18図 江戸川河岸 (素描) 大正6年作 四ツ切大 この作も前記二図と同じ意図の下に描写した記録作品で、江戸川に香る廃滅する詩趣を写さんと志したものだ。河の左岸にあるのは洗ひ張りやさんの仕事場で、伸子に張られた呉服物が何枚か干してある。 石垣の端には柳が枝をたれて、河の水は今よりも清く、量も多く流れている。すべて眺め尽きることのない河岸風景の一枚である。当時は護岸工事も出来ていないし、橋梁もまだ旧態を存していた。 この下流へ行けば大曲までは桜の並木があって、春は燈火をつけ、土手には青草が茂っていて、摘草もできたものだ。現在は桜は枯死し土手はコンクリートに代って、殺風景というか、近代化というか、とにかく破滅した風景を観せられる。都会の人は、よくも貴重な、自己周辺の美を惜し気もなく放棄するものだと思わせる。 |