芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地域 48.芸術座発祥の清風亭跡」では……

| 芸術座発祥の清風亭跡 (文京区水道町27) 千代田商会前からさらに西に進むと神田川に架る石切橋がある。ここは文京区水道町であるが、この橋東寄りに明治末年から大正時代にかけて清風亭という貸し席があった。もと赤城神社境内にあった(28参照)ものである。 ここは、島村抱月の芸術座の発祥地である。大正2年の秋、恩師坪内逍遥の文芸協会から分離した抱月を擁護する早稲田の同志7, 80名が集まり、主幹、幹事、評議員を選出し、新劇団名の芸術座が決定したのであった(27参照)。 〔参考〕大東京繁昌記山手篇 随筆松井須磨子 早稲田の下宿屋 |

千代田商会 西五軒町12番10号にあり、現在は事務所「ESCALIER神楽坂」(地上5階)です。下図の「小石川橋」の名前は変更し、現在は「西江戸川橋」です。

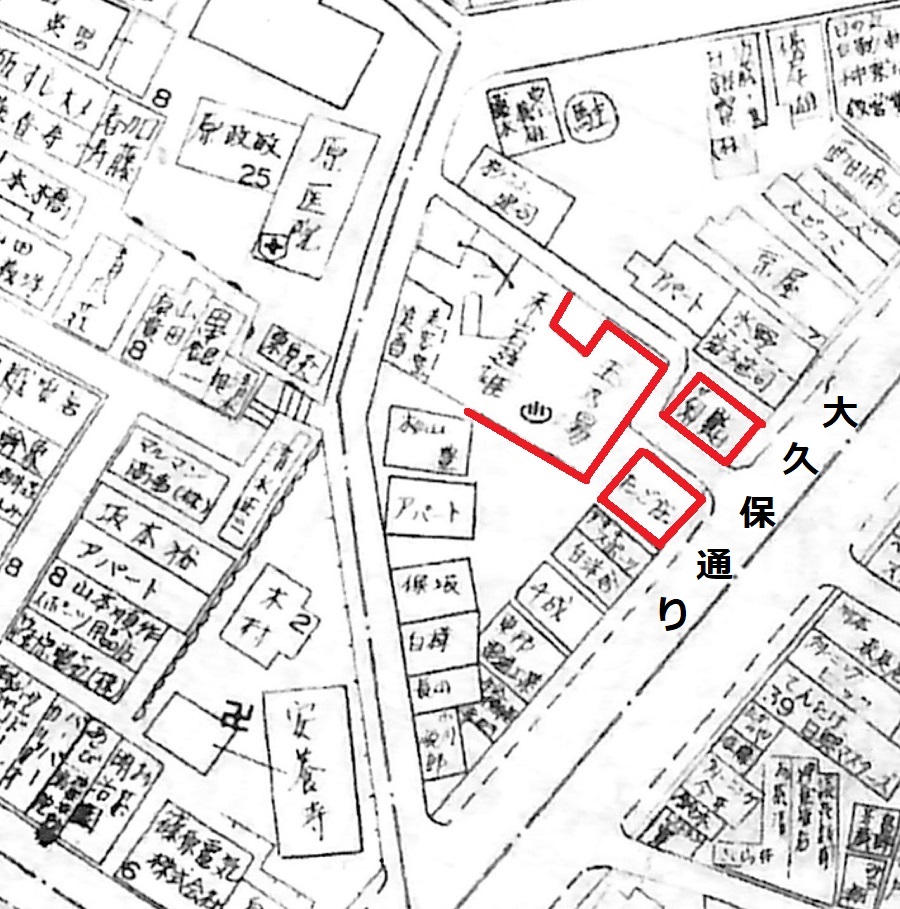

西五軒町 林田式流米器製造株式会社(■)と清風亭(■) 東京市及接続郡部地籍地図。

貸し席 貸座敷。料金を取って貸す座敷。

文芸協会 明治39年(1906)、坪内逍遥・島村抱月を中心に、文化団体。同42年に演劇団体として改組、新劇運動の母体となった。大正2年(1913)解散。

では、川村花菱氏の「随筆・松井須磨子:芸術座盛衰記」(青蛙房、1968)を見てみます。

| 私が(島村抱月)先生の仕事をお手伝いすることになってから、着着と実際方面に進んで行った。第一に、先生を擁護する早稲田の若い人々の会合が先生を中心にして催された。場所は江戸川の清風亭で、6, 70の人々が集まったが、私はその時はじめて、中村吉蔵氏がこのたびの仕事に先生の片腕として居られたことを知ったのだ。そのときは、集まる人々には、橋本の親子丼が出たが、その数はたしか5, 60人前だと覚えている。橋本というのは、江戸川橋の袂のうなぎ屋で、幕末から明治のはじめには、川添いの所に、さし出した座敷ができていて、その下に生洲があったと老人が話してくれたが、山の手では評判のうなぎ屋で、その頃は、護岸工事の結果、川岸に添って道が出来て、橋本は道の反対のあたりのところに二階建ての店を出していた。 その会合は、きわめて活気のあるもので、いずれも新劇団に対する遠大な理想や抱負を堂々とのべられたが、あいかわらず先生は黙々と人の意見を聴いていた。 ——こうあってほしい。 ——そうでなければならない。 その議論はそれぞれに理屈はあったが、あるものはあまりにも理想にすぎ、あるものはあまりにも誇大的、妄想であったりした。だいたいの意見が出そろうと、先生は、静かに自分の考えを述べられ、一同の強大な援助を希望されると同時に、いろいろの具体的計画を話された。しかし、その席では、新劇団に参加する俳優のことは言われなかったし、脚本のことも言われなかったが、いわば、その会合は、劇団のブレイン・トラストを作るというのにあったらしく、新らしく生まれ出る劇団の幹事を選出することになり、その方法は先生が5, 60——すなわちそこに集まった人々を劇団の評議員に指名し、その中から20数人の幹事が選ばれることになって、前に言った、相馬御風・片上天絃・中村星湖・吉江孤雁・楠山正雄・秋田雨雀・人見東明・本間久雄・安成貞雄等々の人々が幹事に選ばれ、中村吉蔵氏・水谷竹紫氏は当然この一員であり、私も幹事の一人になった。 |

ブレイン・トラスト brain trust。〔通例非公式な〕政府顧問団。専門解答グループ。元々は米国ルーズベルト大統領がニューディール政策を行い、政策の立案・遂行にあたった顧問団の通称。

楠山正雄 児童文学者、演劇評論家。早大英文科卒。早稲田文学社を経て冨山房に入社,戯曲の翻訳や創作、演劇評論、児童文学の翻訳、創作にも活躍。母校で西洋演劇史や近代劇を講じた。生年は明治17年11月4日、没年は昭和25年11月26日。66歳。

人見東明 詩人、教育者。早大英文科卒。自然主義風文語詩から口語自由詩にかわり、明治44年、詩集「夜の舞踏」を出版。大正9年、日本女子高等学院(現昭和女子大)を設立し、理事長。生年は明治16年1月16日。没年は昭和49年2月4日。

本間久雄 評論家、英文学者、国文学者。早大英文科卒。1918年「早稲田文学」編集主任となり「明治文学研究」7冊を編集。英国留学を経て昭和6年(1931年)早大教授。

安成貞雄 評論家。早大英文科卒。平民社に出入りし、犀利な批評家、翻訳家で、旺盛な読書力と優れた英語力があったが、脳溢血のため39歳没。生年は明治18年4月2日。没年は大正13年7月23日