新宿区郷土研究会「牛込氏と牛込城」(昭和62年)4「牛込城(袋町居館地)と城下町」についてです。もし牛込城があった場合、何がどこにあったのかという疑問があり、そこで昭和61年度に郷土研究会が一致団結して調査に乗りだしました。

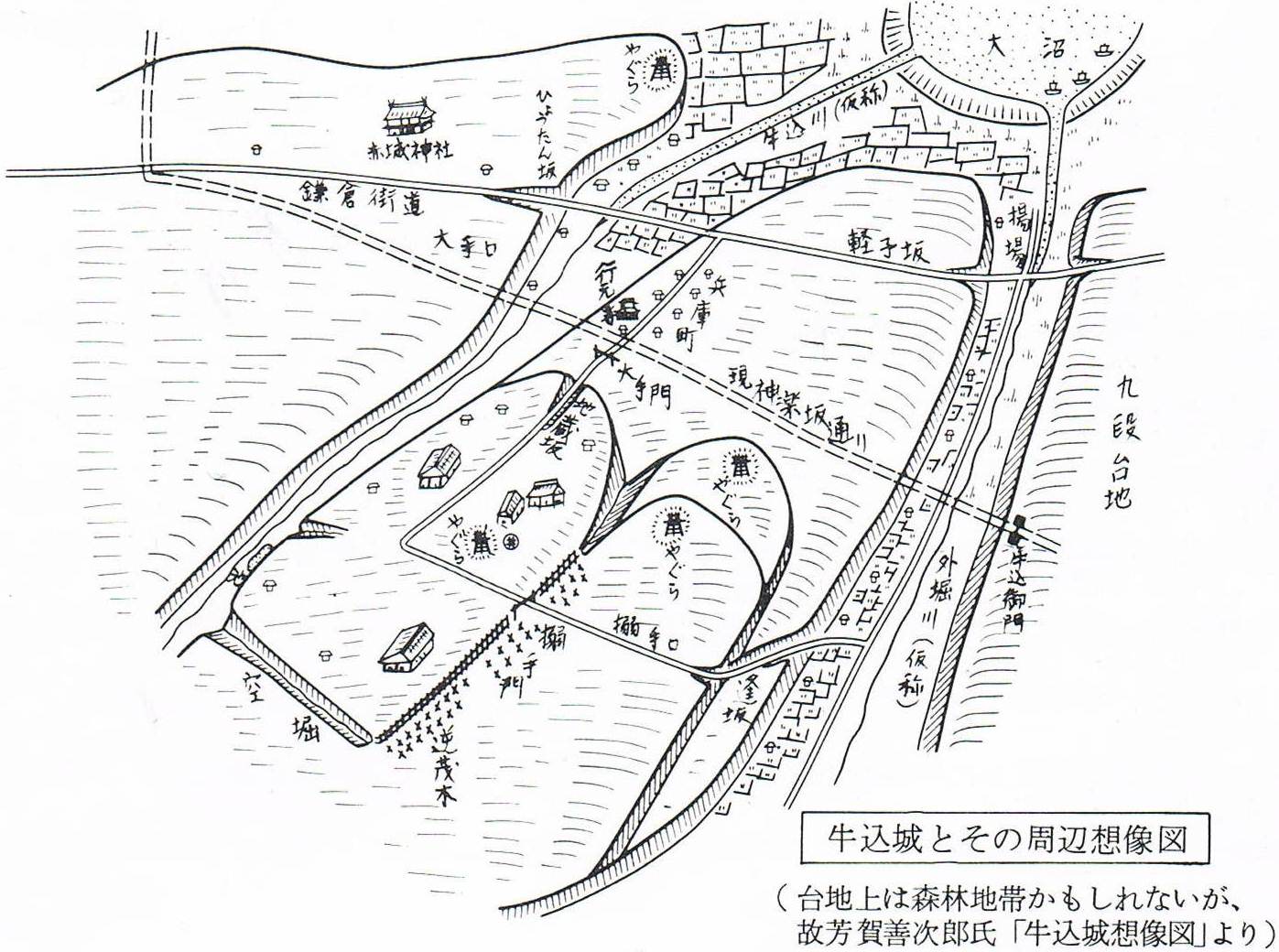

| 牛込城(袋町居館地)と城下町 (1) 牛込城趾の調査 牛込氏の居館が袋町にあった、という文献は多いが、城として存在を認めているのは『御府内備考』と『江戸名所図会』だけである。 一般に、城には城としての条件——目的、規模、範囲、施設(壕、濠、井戸、やぐら、曲輪等)——があるものだが、今となっては不明な点が多い。 今回、昭和61年度、1年がかりで、会員全員でこの調査にあたった。その結果を次に示す。 ①目的……袋町への進出は重行の代とすると、まさに、戦国時代へ突入する直前の頃で、居館の安全性を考え、備えが必要だったと想われる。又、筑土八幡の高台は、すでに、扇谷上杉朝興によって“砦”が築かれ、赤城神社南—ひょうたん坂—神楽坂通り—飯田町と、ひょうたん坂下—神楽坂交差点(現)—焼餅坂—供養塚(奥州街道に想定されている)との二本の古道があったらしい(『牛込区史』)。まさに、城はこの二本の古道を睨んで築かれている。 ②規模……牛込氏の故郷、群馬県大胡町にある大胡城趾と、その規模、構造共に、亦、地形こそ違うが、その配置、施設と想われる場所が、非常に類似している。 |

御府内備考 ごふないびこう。江戸幕府が編集した江戸の地誌。幕臣多数が昌平坂学問所の地誌調所で編纂した。『新編御府内風土記』の参考資料を編録し、1829年(文政12年)に成稿。正編は江戸総記、地勢、町割り、屋敷割り等、続編は寺社関係の資料を収集。これをもとに編集した『御府内風土記』は1872年(明治5年)の皇居火災で焼失。『御府内備考』は現存。

「牛込城蹟」については……

| 牛込城蹟 牛込家の噂へに今の藁店の上は牛込家城蹟にして追手の門神楽坂の方にありとなり、今この地のさまを考ふるにいかさま城地の蹟とおほしき所多くのこれり云々 |

江戸名所図会 「江戸名所図会 中巻 新版」(角川書店、1975)では

| 牛込の城址 同所藁店の上の方、その旧地なりと云ひ伝ふ。天文の頃、牛込宮内少輔勝行この地に住みたりし城塁の跡なりといへり |

壕 空堀。からぼり。水のないくぼみ。

濠 水堀。みずぼり。水をためた堀。

やぐら 櫓。城門や城壁の上につくった一段高い建物。敵状の偵察や射撃のための高楼。

曲輪 くるわ。城を構成する防禦区画で、土塁や堀、石垣などで囲まれた平坦地。敷地内を複数の小さな曲輪で区切るのが日本の城の基本。壁面を急傾斜の切岸状にするほか、縁辺に土塁を盛り上げたり、外周や尾根続きに空堀を掘って外部から遮断する。

重行 大胡重行。日本城郭全集第4「東京・神奈川・埼玉編」(人物往来社、1967)では……

| 牛込城を築いたのは大胡宮内少輔重行である。大胡氏は藤原秀郷の後裔で、代々大胡城(群馬県勢多郡大胡町)に居城していた。重行は『寛政重修諸家譜』によれば、上杉修理大夫朝興に属し、のち北条氏康の招きに応じて牛込に移り住まいしたという。上杉朝興が江戸城を追われ河越城(埼玉県川越市)で没したのは天文6年(1537)であり、上杉氏は北条[氏康]氏と戦って連敗し、その勢いを失っていたころ、大胡重行は氏康に招かれたものと考えられるから、大胡氏の牛込移住は天文6年(1578年)前後と推察される。 |

天文6年は1537年で、豊臣秀吉が誕生した年でした。

筑土八幡の高台 筑土山。現在の筑土八幡神社がある高台

扇谷上杉朝興 室町後期の武将。江戸、川越の城主。朝憲の子。扇谷上杉朝良の養子。

神楽坂交差点 現在は「神楽坂上交差点」です。

二本の古道 図では「二本の古道」を描くと、中央から右に動く1本(赤城神社南—ひょうたん坂—神楽坂通り—飯田町)と中央から左下に動く1本(ひょうたん坂下—神楽坂交差点(現)—焼餅坂—供養塚)でしょう。

「牛込区史」「道路」の126頁では……

| 江戸時代の初期、即ち覇都の影響を蒙らない前の状態は考究すべくもないが、赤城下の築地の成らない前正保年中の地図に依つて見ると、本区の道路は牛込見附から通寺町榎町の通りを経て馬場下に達するものと、通寺町から南折して柳町から馬場下に達し、前者と合して旧高田馬場方面に走向するものと、(供養塚町の事蹟にこれを古奥州街道の一つと言っているのは採否の限りでないが、しかし比較的重視すべき原始往還たることだけは十分に察せられる)前記柳町附近から分岐して、西大久保方面に走向するものと、市谷本村町より渓谷を辿って谷町に至り、左右に分岐する谷に沿つて一は天神前方面、他は番衆町方面に走向する道路を幹線として、それらに若干の間道を連接する片町或は両側町式市街に過ぎない。 |

通寺町 現在は神楽坂6丁目

つまり「2本の古道」と「牛込区史」の「道路」とは全く違っています。さらに「江戸時代の初期、即ち覇都の影響を蒙らない前の状態は考究すべくもない」といい、これは江戸初期や戦国時代以前は、おそらく憶測が入るので、考えるべきではないといっているのでしょう。

牛込区史 東京市牛込区編「牛込区史」(昭和5年)です。

大胡城趾 群馬県前橋市河原浜町の空堀で区切った中世の城跡。鎌倉幕府御家人の大胡氏が城主。

| ③範囲……現在の地形、及び当時の状勢から想像すると、城の範囲は袋町を中心として、若宮、北、中、南、砂土原、払方、神楽坂4、5丁目の各町の一部、いわゆる牛込台地の南側一帯と考えられる。 袋町の光照寺の台地は、この辺での最高地(海抜27米)で、後世、江戸時代には天文屋敷(天文台)が置かれた処である(『御府内備考』)。この台地が伝承の通り、牛込氏居館趾、本丸と思われる場所で、大胡城趾本丸居館趾高台の広さと同じ、8、90米四方になる。 |

光照寺 袋町15番にある浄土宗の樹王山正覚院光照寺です。

天文屋敷 現在は光照寺の正面にマンション「プラウド神楽坂ヒルトップ」です。

御府内備考 天文屋鋪では……

| 天文屋舗蹟 天文屋鋪蹟は地藏坂の上半町ほと西の方なり 延寶の比はたゝ二軒の旗下屋敷ありし 享保十年の江戶圖には屋敷はなくてたゝ明地のことくにて有しと見ゆ その後佐々木文次郞といひし人 元御徒組頭なり 天文の術に長しけれは召出され やかてこひ奉り この所に司天臺を建て天文をはかれりされと この地は西南の遠望さはり多けれはとてその子吉田靱負の時に至り天明二年壬寅七月 或六月朔日ともいふ 今の淺草鳥越の地へうつされたり |

| 北側……急をなし牛込川の谷になっている(現大久保通り)。 西側……南蔵院旧本堂前の池にそそいでいたと思われる沢跡が一直線に逆上り、北町、中町通りを直角に横切り、南町通りの直ぐ手前まで達している。水源地は南町通りから一寸と北へ入った箇所で、現在でも使用している井戸があり、当時は涌水が出ていたことであろう。この沢を、更に、手を入れて濠とした形跡がある。 又、最高裁判所長官邸から払方町へ行く路が牛込中央商店街通りへ出る際に、不自然な凹地が路を横切る。その谷状地の南側は、急に、市ヶ谷濠に落ちて行く。北は崖状になって、民家の中を抜けて、南町通り近くまで達し、前記の水源地近く40~50米附近まで近づいている。恐らく、南町通りができた時にならされてしまったのではないだろうか。以上が西壕跡である。 |

牛込川 昔、南蔵院近傍から飯田橋駅近くの小石川大沼まで流れていたと思われた川。

南蔵院 箪笥町にある天谷山竜福寺南蔵院。

沢跡が一直線に逆上り これは空から見るとはっきりします。

現在でも使用している井戸 これは40年近く前、昭和62年(1987)に書かれた文章です。井戸の有無は私にはわかりません。

最高裁判所長官 最高裁判所長官公邸は新宿区若宮町39にあります。

牛込中央商店街通り 正式には「牛込中央通り」。市谷田町交差点から矢来町交差点に至る南北に通る全長約1.2kmの通り

不自然な凹地 払方町に見られます。

ならされる ならす。均す。平す。高低やでこぼこのないようにする。たいらにする。

| 南側……現在の外濠り通りになっている谷に面して、相当の急崖になっている。 東側……神楽坂通り善国寺裏あたりまでは崖になっている。若宮町14、西条歯科医院一帯は現在でも、はっきり解る濠跡である。 ここは当時、空壕ではなく、湿地的な水の可能性さえある。この濠水の流れる谷が、現在の熱海湯通りで、両崖の高さからみて、かなりの水量があったことさえ想像される。そして、若宮八幡の前は崖状になって外濠通りへ落ちている。 |

外濠り通り 現在は「外堀通り」です。

若宮町14、西条歯科医院一帯 小栗横丁が西側で終わる地域を超えると、西側に西条歯科医院があります。西条歯科医院とその周辺(黄色)が若宮町14です。

熱海湯通り 小栗横丁と同じ意味です。

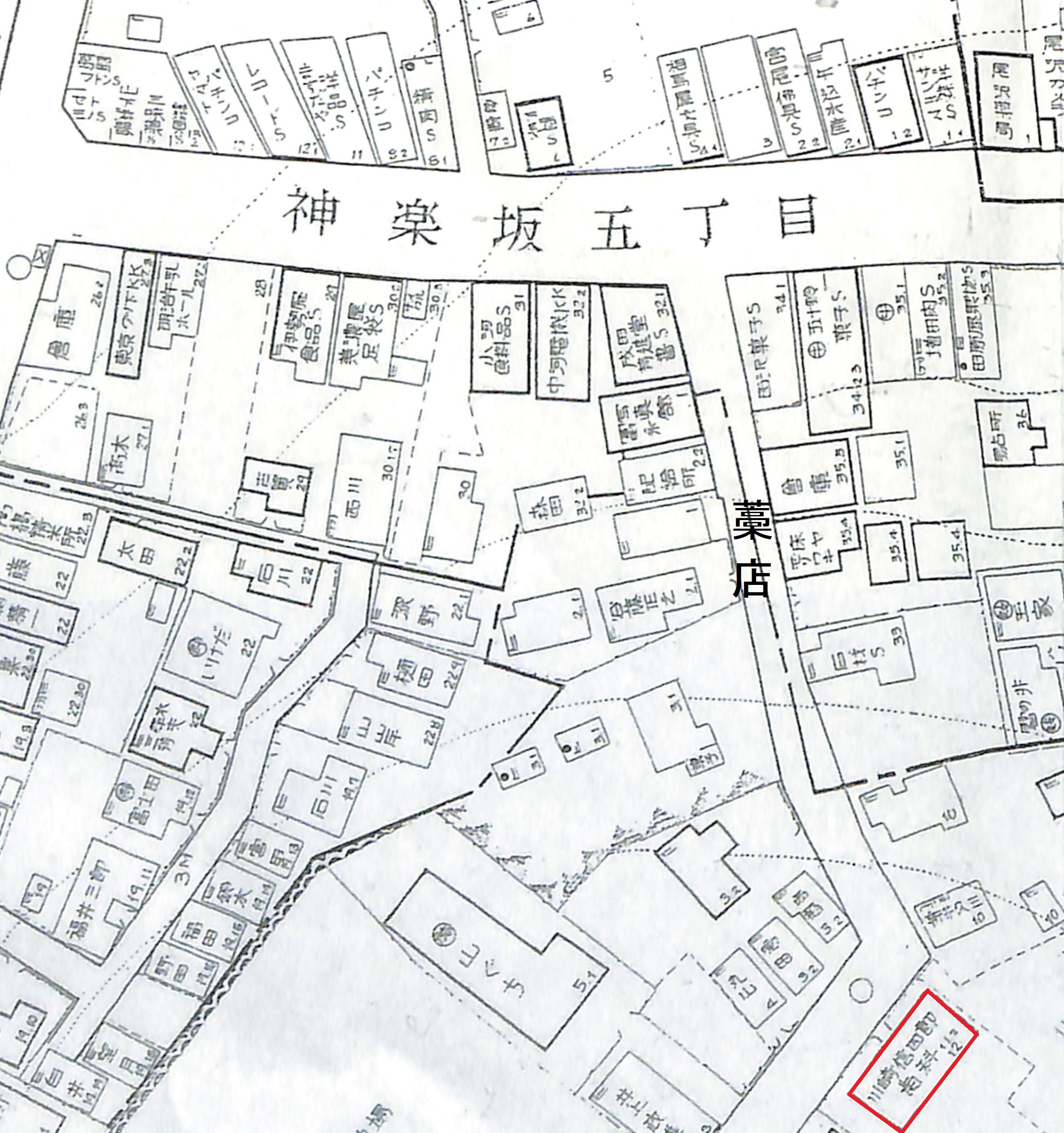

| 大手門……一説では地蔵坂下の説もあるが、もう少し南寄りの三菱銀行から宮坂金物店辺りではなかろうか。最近、ビル工事をした宮坂金物店の通りに面したところから頑丈な桧で組んだ井戸が発掘された。これが、いつの時代のものか不明だが、丁度、このあたりが神楽坂通りでは一番高く、古道に対する最短距離の場所となる。又、善国寺裏、料亭松ヶ枝の庭は階段状になり、左右に折れながら登っている。そして最奥の離屋は光照寺墓地のすぐ下へと続いている。この辺が大手門と本丸をつなぐ道ではなかろうか。 |

大手門 城の正面。正門。追手。

宮坂金物店 神楽坂3丁目6-10です。現在はMIYASAKAビルに替わり、香舗「椿屋」が営業中。

桧 ひのき。常緑高木。日本特産。山地に自生、広くは植林。高さ30~40メートル。樹皮は赤褐色で縦に裂け、小枝に鱗片状の葉が密に対生する

本丸 城郭で、中心をなす一区画。城主の居所で、多く中央に天守(天守閣)を築き、周囲に堀を設ける。

大手門には仮説として2説があるということになります。一番目は地蔵坂(藁店)が神楽坂通りと交わる点、二番目はより南方(例えば毘沙門横丁や三つ叉横丁)と神楽坂通りと交わる点。重要なことですが、どちらも仮説です。

江戸時代の「江戸名所図会」や「御府内備考」などでも大手門の位置はわかりません。「江戸名所図会 中巻 新版」(角川書店、1975)では

| 牛込の城址 同所藁店の上の方、その旧地なりと云ひ伝ふ。天文の頃、牛込宮内少輔勝行この地に住みたりし城塁の跡なりといへり |

「御府内備考」(大日本地誌大系 第3巻、雄山閣、昭和6年)では

| 牛込城蹟 牛込家の噂へに今の藁店の上は牛込家城蹟にして追手の門神楽坂の方にありとなり、今この地のさまを考ふるにいかさま城地の蹟とおほしき所多くのこれり云々(註:いかさま=なるほど。いかにも) |

仮説1は芳賀善次郎氏の下図によっています。仮説2はこの文章で、おそらく文責は一瀬幸三氏にあったのでしょう。

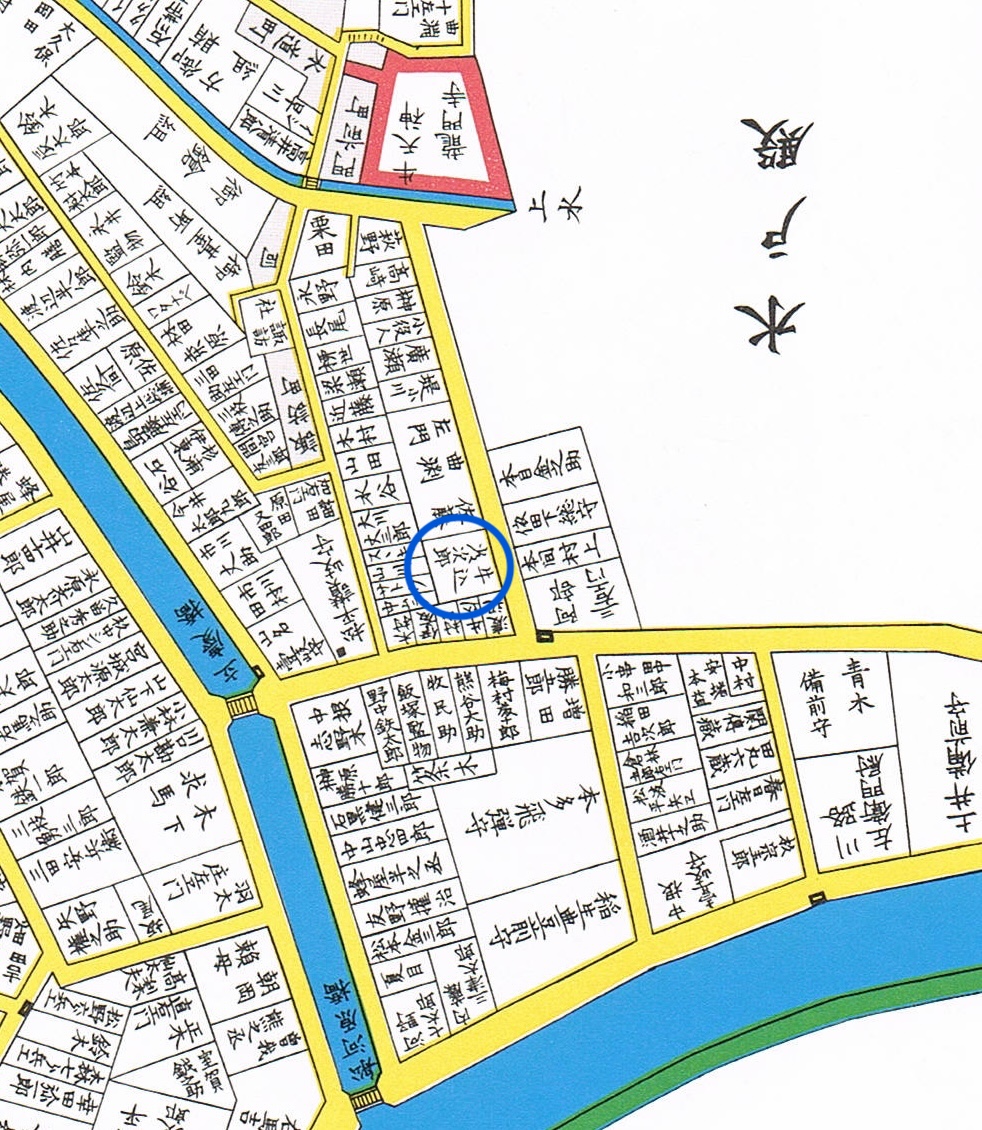

| 搦手門……不明。 井戸……袋町25、26番地一帯は光照寺台地の南側で、一段、低くなっている。牛込城の二の丸とみられる処で、東ぎわは崖で、下は若宮町14の水濠跡になっている。この崖際に三木さんのビルがあるが、江戸時代の土井家の屋敷跡である。土井家時代からのものといわれる、外井戸が屋上にある。今でも、外水を全部まかなっている程、出が良く、大城の水門位置からみて、この辺が牛込城の水門口とみている。この辺り一帯の井戸で、最も重要な井戸と思われるものが26番地、飯塚ビル玄関前の井戸跡であろう。旧宅時代には便利で、良い水の井戸で、余り出が良いので、現在は下水栓につないであるとのことである。飯塚ビル向って左側の隣家は一段高く、その家に通じる路が、この井戸跡を巻くようにして登っている。その路を数登り切ると、光照寺本堂が目と鼻の先にある。水吸み路の名残りではなかろうか。 |

搦手門 からめてもん。城の裏門。

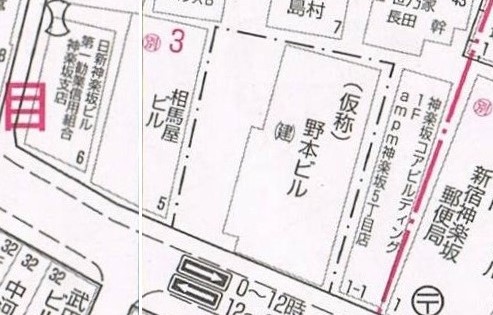

袋町25、26番地一帯 図を参照。

二の丸 にのまる。城の本丸の外側を囲む城郭。本丸を守護し、城主の館、藩の各役所、武器や食料の倉庫など

三木さんのビル 袋町25の東南の角。

土井家の屋敷跡 「新撰東京名所図会」牛込之部「中」(東陽堂、明治、明治31年)では

| 袋町の桜。牛込袋町25番地は遠藤但馬守(江州三上の藩主1万3千石)の下屋敷の跡にして、其地続き及び26番地の辺は光照寺の境内地と幕士の宅址なり、いたく荒れ果てゝ、人の顧みる無し、牧野毅(故陸軍少將)貸して此の一廓を購い、修理して庭園となす。(中略)明治20年頃、始めて神楽町三丁目より、牛込中町に通する邸内横貫の新道を開く、新道開鑿以来、樹木は伐去られ、次第に人家立て込みて、漸く其風致を損ふ、牧野氏去って子爵土井家(元越前大野の藩主4万石)この地所を購い、又但馬守の邸址に館す。 |

水門口 みとぐち。川が海や湖へ流れ込む所。河口。

飯塚ビル玄関前 図を参照

旧宅 以前に住んでいた家

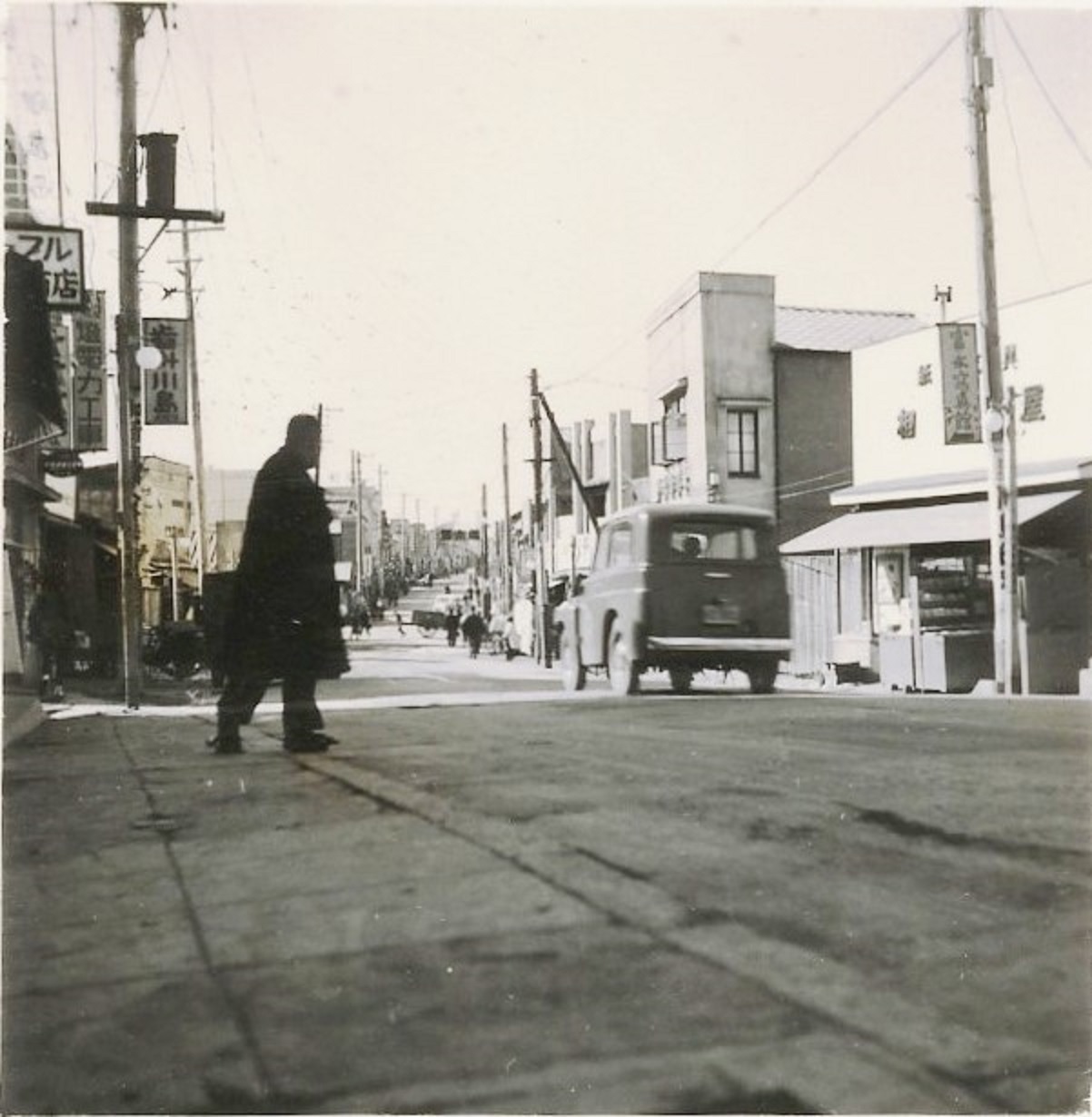

| 曲輪……中世の城には、その城域の最前線の守りとして、曲輪という施設がある。神楽坂通り万長酒店横の路が行元寺への元参道である。最近、万長の主人、馬場さんの案内で、地下の酒蔵を見せていただいた。この地下に、参道と平行して高さ2米の江戸時代以前の築造とみられる石垣が掘り出されている。この地下酒蔵を神楽坂通り方向に、更に拡げようと、堀ったところが巨岩(凝灰岩)にぶつかり、酒蔵の拡張は中止せざるを得なかったそうである。果して、この石垣や巨岩は牛込城の東、古道側に張り出している曲輪の、最も北寄りの土止めに用いたものではないだろうか。そして、ここを起点として、2~3米の高さの崖状をなし、相馬屋ビル裏から、往時の行元寺境内との境界をつくって、本多横丁を横切り、神楽坂3丁目、マーサー美容院裏あたりまで続く、この崖上が牛込城の東曲輪になっていたのではないか。 この曲輪の南側に若宮八幡の台地があるが、ここも、非常の場合には南曲輪として使う予定をしていたのではなかろうか。又、西壕以西、愛日小学校あたりまで、西曲輪説を考えられる。 |

土止め どどめ。土留め。土手や土砂の崩壊を防止する工作物

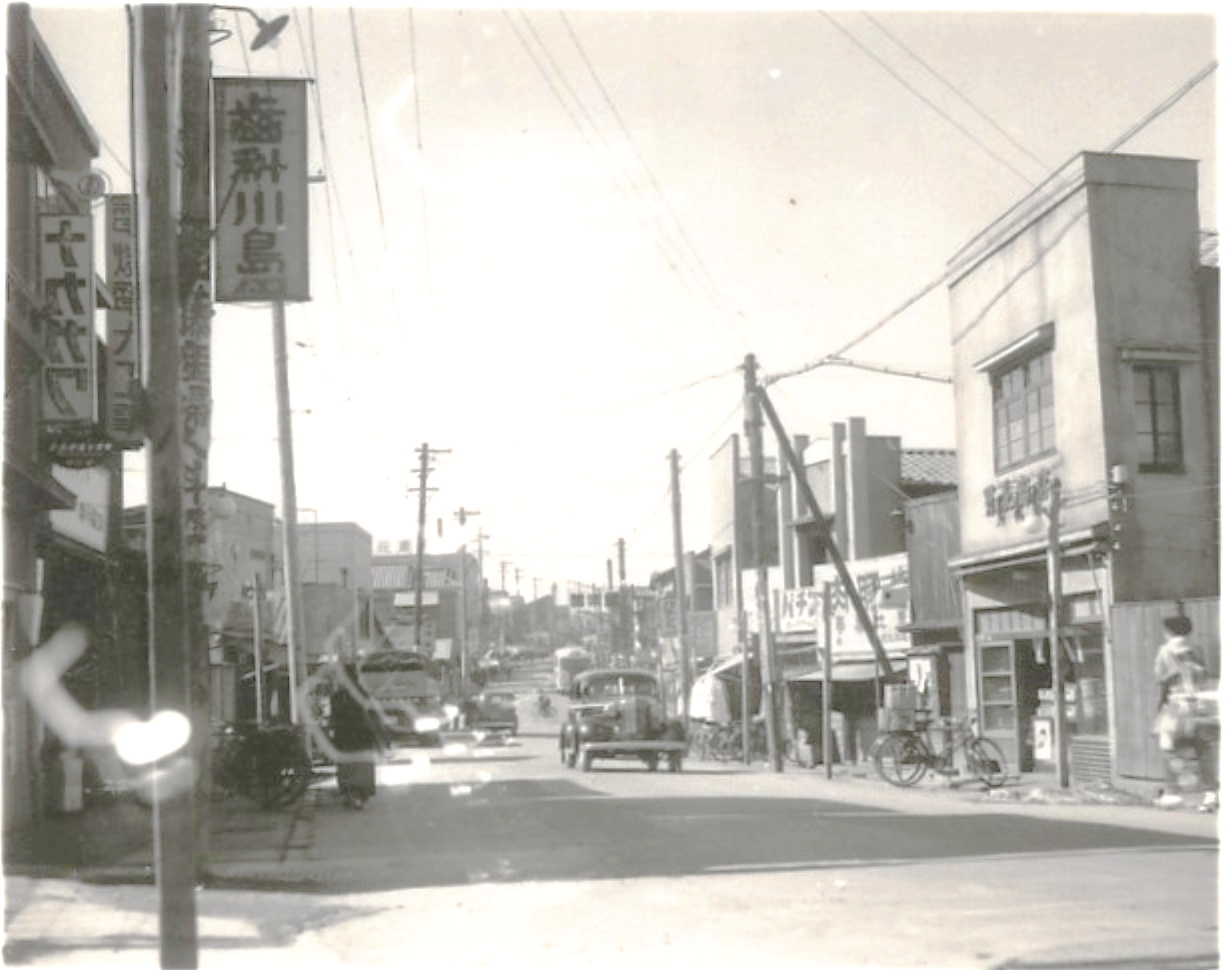

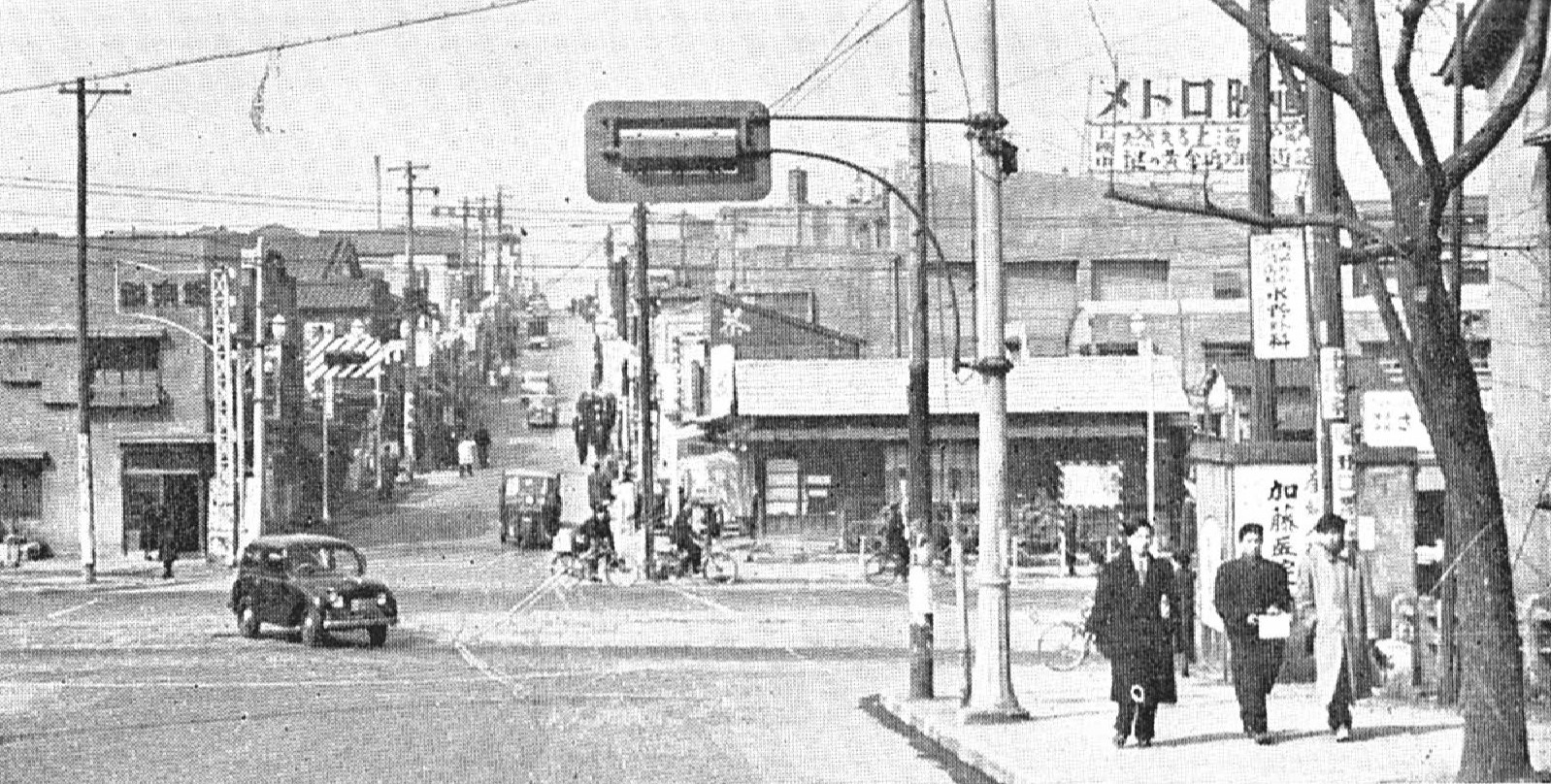

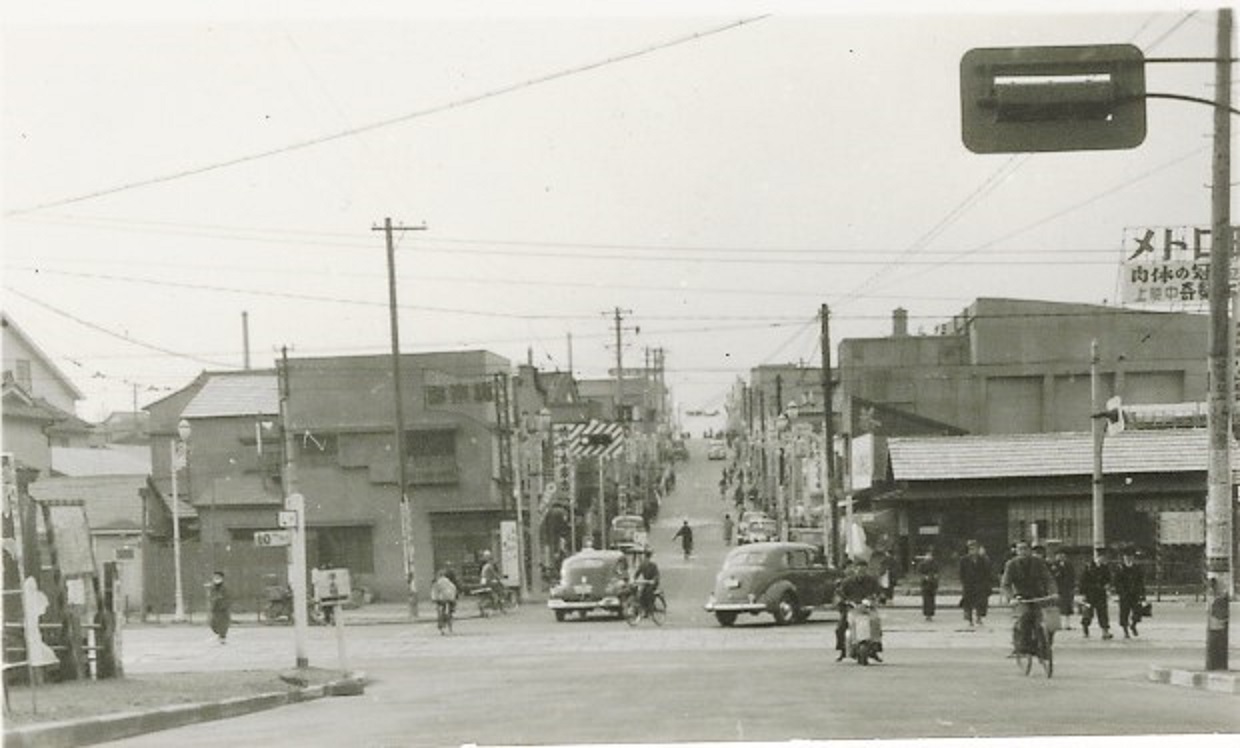

マーサー美容院 マーサ美容院。神楽坂通りと神楽坂仲通りとが接する神楽坂3丁目の美容院だった。 昭和27年の写真で見る新宿 ID 8-12や、アルバム 東京文学散歩で見ることができます。

愛日小学校 あいじつしょうがっこう。新宿区北町26。明治13年(1880年)加賀町の吉井学校と、牛込柳町の市ヶ谷学校が合併し、愛日学校が創立。男女共学の公立学校。

| 綜じて、今回の調査によると、以上の条件から中世の城と認めても良いという結論がでた。石垣など殆どない、地形を利用した舌状台地上の平城で、主として、土塁と空壕で存在していたことであろう。 城域の広さが、若干広い感じがするが、当時の関東の城の例にならうと根古屋衆を城内に住まわせていたと想われる。根古屋とは一族郎党であり、側近衆の住む家を云う。城内の大切な水場を囲むようにして、根古屋を建て、農耕をやり、馬を飼っていたと思う。其の他、武器庫、馬場、集合広場も城内にあった筈である。 そして、江戸時代、天正年間(1590)牛込勝重が徳川幕府の家人(旗本)となると、牛込領を幕府に返上、城、居館は廃されて、百姓地になり、その後、正保2年(1645)神田にあった光照寺が袋町へ移転してきた。牛込氏は小日向牛天神下隆慶橋近くに旗本千百石取りとして屋敷を構えたのである。 |

根古屋 ねごや。山城の麓に形成された将兵たちの居住区域。戦国山城時代の城下の村。

牛込氏は…… 礫川牛込小日向絵図(安政4年、1857)では牛込常次郎と書かれています。