十七

| 私はその東家をよく覚えていた。従兄の宅のつい向なので、両方のものが出入りのたびに、顔を合わせさえすれば挨拶をし合うぐらいの間柄であったから。 その頃従兄の家には、私の二番目の兄がごろごろしていた。この兄は大の放蕩もので、よく宅の懸物や刀剣類を盗み出しては、それを二束三文に売り飛ばすという悪い癖があった。彼が何で従兄の家に転がり込んでいたのか、その時の私には解らなかつたけれども、今考えると、あるいはそうした乱暴を働らいた結果、しばらく家を追い出されていたかも知れないと思う。その兄のほかに、まだ庄さんという、これも私の母方の従兄に当る男が、そこいらにぶらぶらしていた。 こういう連中がいつでも一つ所に落ち合つては、寝そべつたり、縁側へ腰をかけたりして、勝手な出放題を並べていると、時々向うの芸者屋の竹格子の窓から、「今日は」などと声をかけられたりする。それをまた待ち受けてでもいるごとくに、連中は「おいちょっとおいで、好いものあるから」とか何とか云つて、女を呼び寄せようとする。芸者の方でも昼間は暇だから、三度に一度は御愛嬌に遊びに来る。といつた風の調子であった。 私はその頃まだ十七八だったろう、その上大変な羞恥屋で通っていたので、そんな所に居合わしても、何にも云わずに黙って隅の方に引込んでばかりいた。それでも私は何かの拍子で、これらの人々といっしょに、その芸者屋へ遊びに行って、トランプをした事がある。負けたものは何か奢らなければならないので、私は人の買った寿司や菓子をだいぶ食った。 一週間ほど経つてから、私はまたこののらくらの兄に連れられて同じ宅へ遊びに行ったら、例の庄さんも席に居合わせて話がだいぶはずんだ。その時咲松という若い芸者が私の顔を見て、「またトランプをしましょう」と云つた。私は小倉の袴を穿いて四角張つていたが、懐中には一銭の小遣さえ無かった。 「僕は銭がないから厭だ」 「好いわ、私が持つてるから」 この女はその時眼を病んででもいたのだろう、こういい、綺麗な襦袢の袖でしきりに薄赤くなつた二重瞼を擦っていた。 その後私は「御作が好い御客に引かされた」という噂を、従兄の家で聞いた。従兄の家では、この女の事を咲松と云わないで、常に御作御作と呼んでいたのである。私はその話を聞いた時、心の内でもう御作に会う機会も来ないだろうと考えた。 ところがそれからだいぶ経つて、私が例の達人といつしょに、芝の山内の勧工場へ行つたら、そこでまたぱつたり御作に出会った。こちらの書生姿に引き易えて、彼女はもう品の好い奥様に変っていた。旦那というのも彼女の傍についていた。…… 私は床屋の亭主の口から出た東家という芸者屋の名前の奥に潜んでいるこれだけの古い事実を急に思い出したのである。 「あすこにいた御作という女を知つてるかね」と私は亭主に聞いた。 「知ってるどころか、ありや私の姪でさあ」 「そうかい」 私は驚ろいた。 「それで、今どこにいるのかね」 「御作は亡くなりましたよ、旦那」 私はまた驚ろいた。 「いつ」 「いつつて、もう昔の事になりますよ。たしかあれが二十三の年でしたろう」 「へええ」 「しかも浦塩で亡くなったんです。旦那が領事館に関係のある人だったもんですから、あっちへいっしょに行きましてね。それから間もなくでした、死んだのは」 私は帰って硝子戸の中に坐って、まだ死なずにいるものは、自分とあの床屋の亭主だけのような気がした。 |

二番目の兄 漱石の兄弟は大一(大助)、栄之助(直則)、和三郎(直矩)、久吉(3歳で死亡)の4兄と、さわ、ふさの異母姉、ちか(1歳で死亡)の姉がいました。二番目の兄は栄之助です。大一と栄之助の2人の兄は漱石21歳の時に結核で死亡します。栄之助は漱石の10歳年上です。

庄さん 福田庄兵衛。漱石の従兄で姉婿で、芸者屋「吾妻屋」の旦那です。これは夏目伸六氏の『父・夏目漱石』「漱石の母とその里」に出ています。

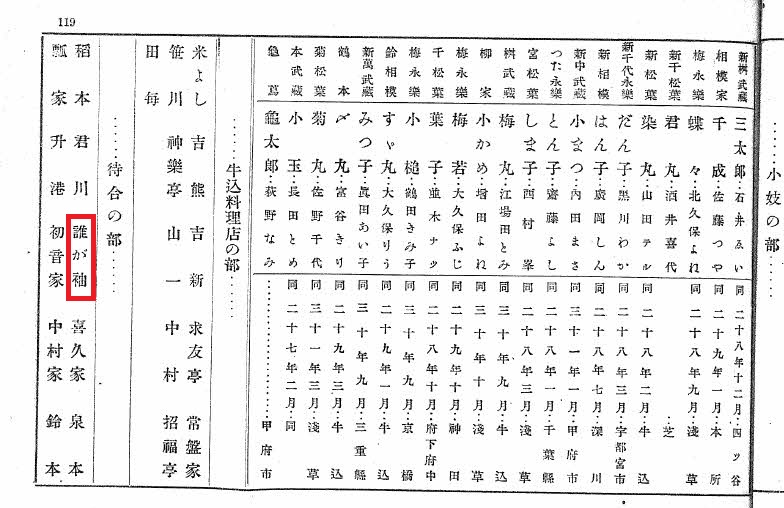

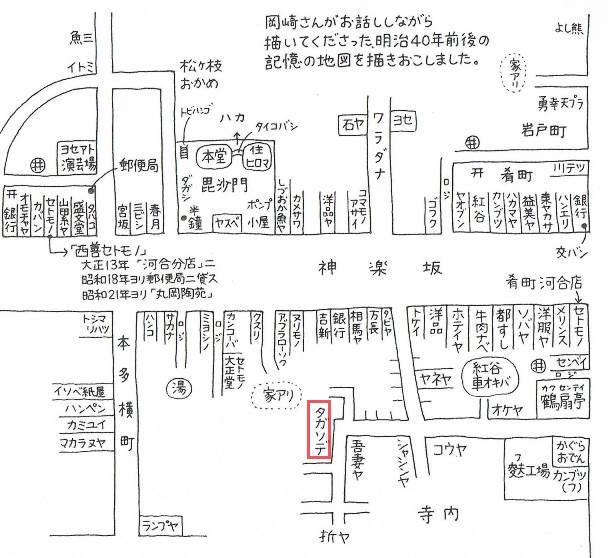

芸者 昔は神楽坂は芸者がいっぱいにいました。

竹格子 細竹を組み合わせて作った格子

小倉 「小倉織り」。良質で丈夫な木綿布

例の達人 漱石全集(岩波書店)によれば、「太田達人。慶応2(1866)~昭和20(1945)年。漱石と達人は明治16年成立学舎で同期となり、17年に大学予備門に入学した。達人は岩手県盛岡生まれ。帝国大学理科大学物理学科卒」と書かれています。

芝の山内の勧工場 勧工場は建物1棟に種々の商品を陳列、販売した所。明治政府から芝の山内全域が芝公園と指定され、東の平地には勧工場(下図)ができました。現在の港区役所と共立薬科大学を併せた巨大な敷地でした、勧工場は明治20~30年代にかけ全盛期を迎えます。しかし、「勧工場もの」という言葉が、安物の代名詞とし広がり始めると、大正3年(1914)にはわずか5か所にまで減り、衰退していきます。かわって高級品を扱うデパートがでてきます。

浦塩 ウラジオ。ロシアの日本海岸にあるウラジオストクのことで、日本の札幌市とほぼ同緯度。もとは日本人の居留人が多いところでした。