文学と神楽坂

追憶

私は毘沙門前の都寿司の屋台ののれんをくぐり、三、四人の先客の間にはさまりながら、二つ三つ好きなまぐろをつまんだ。この都寿司も先代からの古い馴染だが、今でも矢張り神楽坂の屋台寿司の中では最もうまいとされているようだ。

寺町の郵便局下のヤマニ・バーでは、まだ盛んに客が出入りしていた。にぎやかな笑声も漏れ聞えた。カッフエというものが出来る以前、丁度その先駆者のように、このバーなるものが方々に出来た。そしてこのヤマニ・バーなどは、浅草の神谷バーは別として、この種のものの元祖のようなものだった。 |

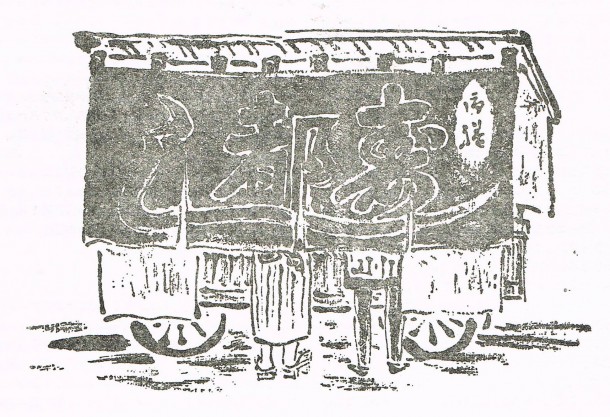

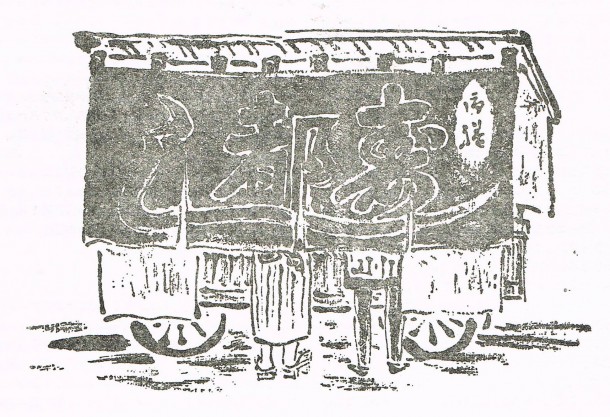

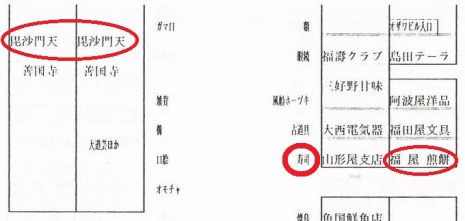

都寿司 織田一磨作の神楽阪(1917)(「東京風景」より )には都寿司は次の絵のように載っています。

織田一磨:「東京風景」より 神楽阪(1917)

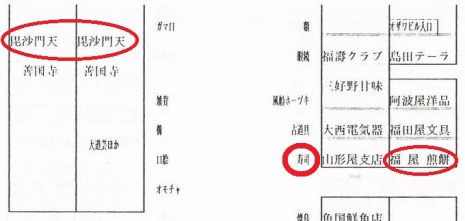

また、新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(平成9年)の岡崎公一氏の「神楽坂と縁日市」の「神楽坂の商店変遷と昭和初期の縁日図」では現在の「福屋せんべい」の前に寿司がありました。

神楽坂と縁日市

郵便局 神楽坂6丁目にあった「音楽之友社別館」が以前の郵便局でした。

ヤマニバー 菊池病院のすぐ右、現在「水越商事KK」で、衣料品を売る「7Day’s」と書いた建物が昔のヤマニバーでした。細かくはここで。

神谷バー 創業明治13(1880)年。日本初のバー。ずっと浅草1丁目1番地で。2011年(平成23年)、神谷ビル本館は登録有形文化財に

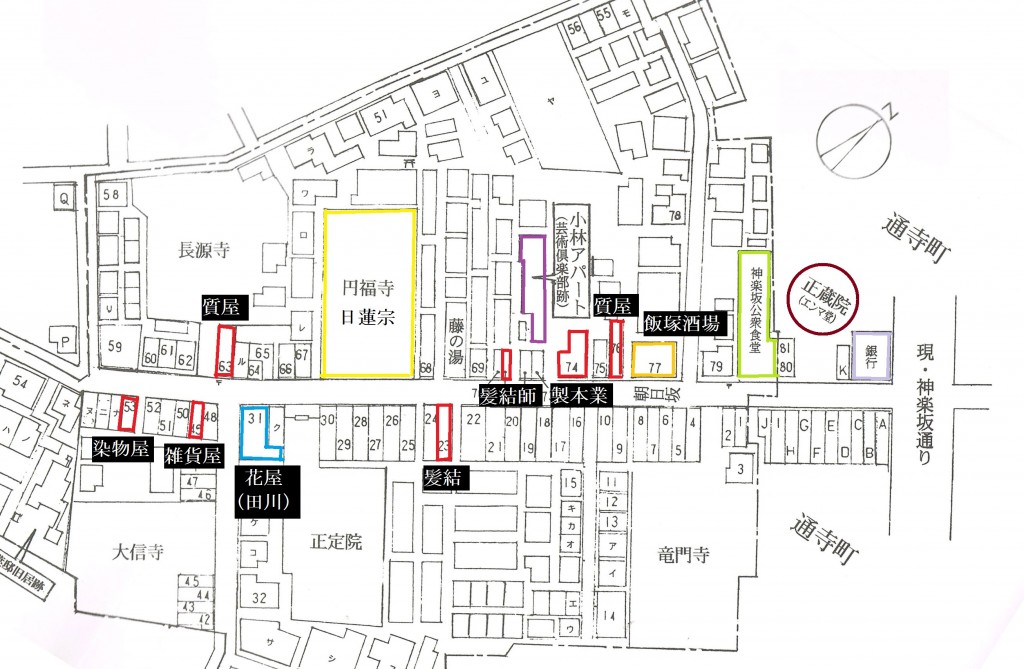

| その向いの、第一銀行支店の横を入った横寺町の通りは、ごみ/\した狭いきたない通りだがちょっと特色のある所だ。入るとすぐ右手にお閻魔様があり、続いて市営の公衆食堂があり、昔ながらの古風な縄のれんに、『官許にごり』の看板も古い牛込名代の飯塚酒場と、もう一軒何とかいう同じ酒場とが相対し、それから例の芸術座跡のアパートメントがあり、他に二、三の小さなカッフエや飲食店が、荒物屋染物屋女髪結製本屋質屋といったような家がごちゃごちゃしている間にはさまり、更にまた朝夕とう/\とお題目の音の絶えない何とかいう日蓮宗のお寺があり、田川というかなり大きな草花屋があるといった風である。そして公衆食堂には、これを利用するもの毎日平均、朝昼夕の三度を延べて四千人の多数に上るという繁昌振りを示し、飯塚酒場などには昼となく晩となく、いつもその長い卓上に真白な徳利の林の立ち並んでいるのを見かけるが、私はいつもこの横町をば、自分勝手に大衆横町或はプロレタリア食傷新道などと名づけて、常に或親しみを感じている。 |

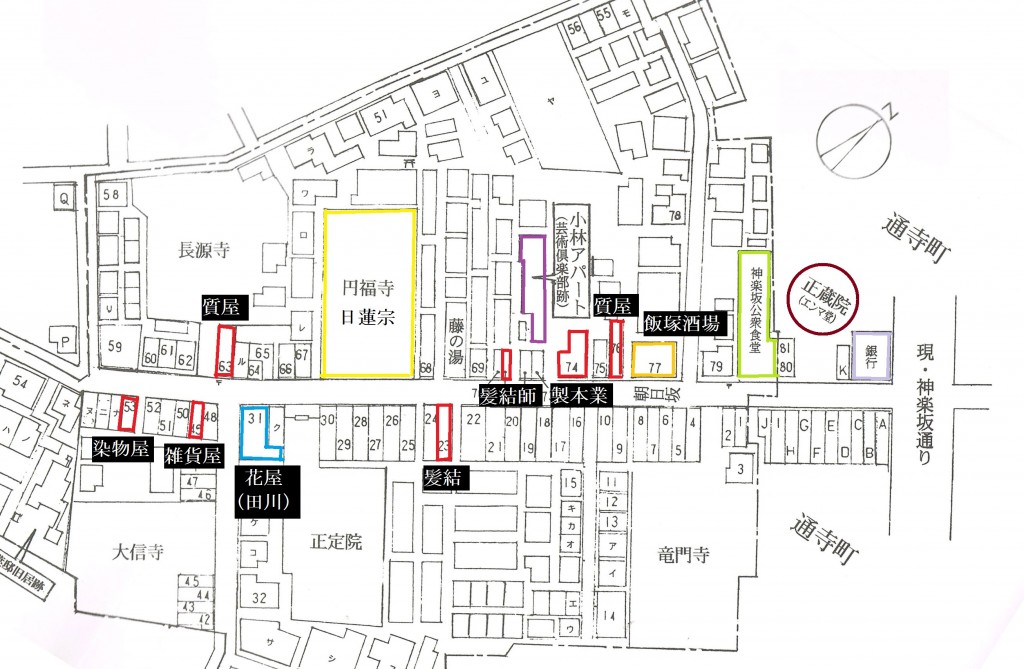

新宿区横寺町交友会『よこてらまち今昔史』(00年)の「昭和10年頃の横寺町」を見ていきます。

第一銀行支店 現在は「スーパーキムラヤ」です。これは、まあちょっと高級なスーパーです。上の図では最も右で、青灰色です。

お閻魔様 正蔵院のこと。丸形で色は濃紺色。

市営の公衆食堂 「神楽坂公衆食堂」です。薄緑色で。

飯塚酒場 現在は普通の家ですが、長い間酒場をやっていました。薄茶色です。

同じ酒場 新宿区横寺町交友会今昔史編集委員会の『よこてらまち今昔史』(2000年)の「昭和10年頃の横寺町」では「1. 米屋 2.パーマネント 3. 公証人役場 4.目覚し新聞 5.マッサージ業 6.靴修理店 7.歯医者 8.若松屋 9.大工職 10.洋服店」で、昭和10年頃で「同じ酒場」はありません。若松屋が何を指しているのか分かりませんが、酒場ではないようです。若松家であればテキヤの1つ。テキヤとは縁日など人出の多いところなどで、居合抜き、独楽回し、手品、曲芸などの見世物を演じ、各種の薬品,商品を売る者。なお、横寺町の「もきち」(居酒屋)はこの時はまだ生まれていません。この横寺町の「もきち」は「かぐらむら」の「記憶の中の神楽坂」にでています。

芸術座跡 座長の島村抱月が大正7年12月、スペインかぜで死亡し、大正8年1月、1か月後に主演女優の松井須磨子氏は自殺し、2人を失った芸術座もこれでなくなり、松井須磨子氏の兄、小林さんのアパート(芸術倶楽部跡)になりました。紫色

荒物… 「荒物屋染物屋女髪結製本屋質屋」は「荒物屋、染物屋、女髪結、製本屋、質屋」のこと。荒物屋は「家庭用の雑貨類を売る商売や店」で、別名は「雑貨屋」。以下のイラストでは赤で書いてあります。横寺町はあらゆる店があり、なんでも売っていたようです。

日蓮宗のお寺 円福寺です。黄色で。現在も円福寺はあります。

田川 花屋の田川は青色で。現在はありません。

| 私は神楽坂への散歩の行きか帰りかには、大抵この横町を通るのを常としているが、その度毎に必ず思い出さずにいられないのは、かの芸術座の昔のことである。このせまい横町に、大正四年の秋はじめてあの緑色の木造の建物が建ち上った時や、トルストイの『闇の力』や有島武郎の『死とその前後』などの演ぜられた時の感激的な印銘は今もなおあざやかに胸に残っているが、それよりもかの島村抱月先生の寂しい傷しい死や、須磨子の悲劇的な最期やを思い、更に島村先生晩年の生活や事業やをしのんでは、常に追憶の涙を新たにせざるを得ないのだ。 |

芸術座 げいじゅつざ。島村抱月、松井須磨子を中心とした第一次芸術座と、水谷竹紫、水谷八重子を中心とした第二次芸術座があります。これは第一次芸術座のほう。

トルストイ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ(Лев Николаевич Толстой、Lev Nikolayevich Tolstoy)。帝政ロシアの小説家、思想家。生年は1828年9月9日(ユリウス暦8月28日)。没年は1910年11月20日(ユリウス暦11月7日)。

闇の力 愚かさにより父殺し・嬰児殺しへと転落する人間を描いた戯曲。須磨子はアニーシャ役で、裕福な百姓の妻です。

死とその前後 大正7年10月、須磨子は有島武郎の「死と其(その)前後」の妻役で好評を博しました。

印銘 いんめい。 公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すこと。

傷しい死 島村抱月はスペインかぜ(新型インフルエンザ)で、大正7年11月5日に死亡し、翌8年1月5日、松井須磨子氏は自殺します。

| 私の追想は更に飛んで郵便局裏の赤城神社の境内に飛んで行く。あの境内の一番奥の突き当りに長生館という下宿屋があった。たかい崖の上に、北向に、江戸川の谷を隔てて小石川の高台を望んだ静かな家だったが、片上伸先生なども一時そこに下宿していられた。大きなけやきの樹に窓をおおわれた暗い六畳の部屋だったが、その後私もその同じ部屋に宿を借り、そこから博文館へ通ったのであった。近松秋江氏が筑土の植木屋旅館からここの離れへ移って来て、近くの通寺町にいた楠山正雄君と私との三人で文壇独身会を発起し、永代橋の都川でその第一回を開いたりしたのもその頃のことだった。 |

赤城神社 現在は赤城元町1-10。700年にわたり牛込総鎮守として鎮座しています。

長生館 清風亭は江戸川べりに移り、その跡は「長生館」という下宿屋に。しかし、清風亭はどこにあるのか、いろいろ説がありますが、細かくはここで。

博文館 はくぶんかん。東京都の出版社。明治時代には富国強兵の時代風潮に乗り、数々の国粋主義的な雑誌を創刊。取次会社・印刷所・広告会社・洋紙会社などの関連企業を次々と創業し、戦前は日本最大の出版社に。

筑土の植木屋旅館 近松秋江がここに来る前は筑土の植木屋旅館だったといいます。場所は不明。筑土とは「津久戸」なのか、「筑土八幡町」なのか、合わせてそう呼んだのか、わかりません。

楠山正雄 くすやま まさお。1884年11月4日 – 1950年11月26日。演劇評論家、編集者、児童文学者

永代橋  えいたいばし。隅田川にかかる橋で、地上には永代通り、地下には東京メトロ東西線が通っています。この図は東京紅團(東京紅団)の『パンの会を歩く』 http://www.tokyo-kurenaidan.com/pan_02.htm からとりました。実際は巨大な地図が東京紅團(東京紅団)

えいたいばし。隅田川にかかる橋で、地上には永代通り、地下には東京メトロ東西線が通っています。この図は東京紅團(東京紅団)の『パンの会を歩く』 http://www.tokyo-kurenaidan.com/pan_02.htm からとりました。実際は巨大な地図が東京紅團(東京紅団)

http://www.tokyo-kurenaidan.com/ にあります。

都川 都川も上図で。

| その長生館の建物は、その以前清風亭という貸席になっていて、坪内先生を中心に、東儀、土肥、水口などの諸氏が脚本の朗読や実演の稽古などをやって、後の文芸協会の基を作った由緒づきな家だったそうだ。そしてその清風亭が後に江戸川べりに移ったのだが、実際江戸川の清風亭といえば、吾々早稲田大学に関係ある者にとっては、一つの古蹟だったといってもいい位だ。早稲田の学生や教授などの色々の会合は、多くそこで開かれたものだが、殊に私などの心に大きな印象を残しているのは、大正二年の秋、島村先生が遂に恩師坪内先生の文芸協会から分離して、松井須磨子と共に新たに芸術座を起した根拠地が、この江戸川の清風亭だったということである。 |

清風亭 清風亭は江戸川べりに移り、その跡は「長生館」という下宿屋になりました。しかし、赤城神社内で清風亭はどこあったのか、いろいろ説がありますが、細かくはここで。

貸席 料金を取って貸す座敷

土肥 土肥春曙。どひしゅんしょ。明治2(1869).10.6.-1915.3.2。俳優。1890年東京専門学校 (現早稲田大学) 文科の第1期生として入学。卒業後、新聞記者や母校の講師を経て、1901年川上音二郎一座の通訳兼文芸部員として渡欧。 05年坪内逍遙の脚本朗読会に加わって易風会を興し、翌 06年文芸協会が設立されると技芸監督、中心俳優として活躍。

水口 水口薇陽。びよう。1873-1940。05年坪内逍遙の脚本朗読会に加わって易風会を興し、上演運動を行う。

文芸協会 1906年、坪内逍遥、島村抱月が中心で、演劇のみならず宗教・美術・文学など広範な文化運動を目的として発足。09年演劇研究所を設立して演劇団体に。1913年、解散。

江戸川の清風亭 清風亭は石切橋の近郊に転移しました。芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』「28、明治文学史上ゆかりの清風亭跡」(三交社)では「この清風亭は、石切橋に新築して移り、建物は、長生館という下宿屋になる」と書いてあります。石切橋は

古蹟 こせき。古跡とも。歴史に残るような有名な事件や建物などのあと。遺跡。旧跡。古址