小林鶯里編『東京を歌へる』(文芸社、1930年)の「牛込区」から。氏は編集者から、大正11年に牛込新小川町2-4に文芸社を創業し、会社は300余の文芸書や歴史書などを発行しました。

|

牛 込 牛 込 見 附 市 ヶ 谷 見 附

|

| [現代語訳] 二階でお堀の外である牛込の灯がきらめくのが見える。もう九月。 牛込の見附の柳には、降るのは雨に似た雪でもいいと歌う。 牛込見附で強風の青あらしが吹いている。子供の夏服にも風が吹き、すずしい。 騒がしい夜の神楽坂を下り来てみると高貴な見附の桜だ。 市ヶ谷の見附のそとに停電の電車がいる。秋の風がとりまく。 市ケ谷の昼と夜の移り変わる時刻になり、あかんぼうは泣き、ふくろうは鳴く。 市ケ谷の見附通りに古靴を繕う人も直せないと諦めた。 |

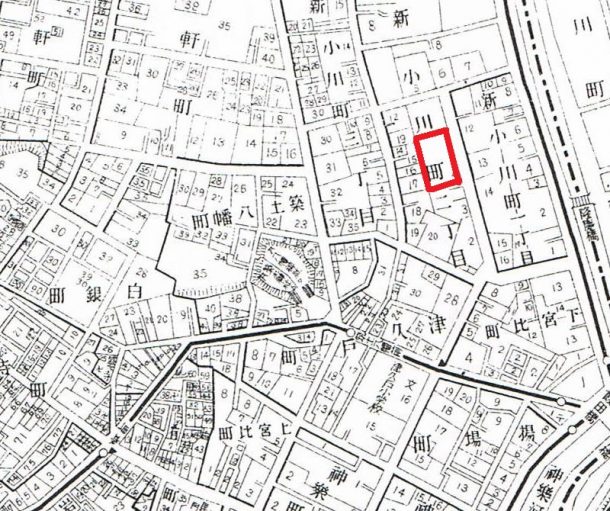

小林鶯里 小林善八。編集者。『図書月報』の編集者から、大正11年、牛込新小川町2-4(下図、昭和5年「牛込区全図」)に文芸社を創業。月刊誌「文芸」を創刊。生年は1878年。没年は不明。

またたく 光がちらちらする。光が明滅する。

金子薫園 かねこくんえん。歌人。和歌の革新運動に参加。明星派に対抗して白菊会を結成。近代都市風景を好んで歌った。生年は明治9年11月30日、没年は昭和26年3月30日。享年は満75歳。

しづれ しずれ。垂れ。木の枝などから積もった雪が落ちること。その雪。

青あらし 初夏の青葉を揺すって吹き渡るやや強い風。せいらん。

岡山巖 おかやまいわお。歌人。医師。東京鉄道病院などに勤務。10年「自然」同人。昭和6年「歌と観照」を創刊。短歌革新論を展開。著作に「現代歌人論」など。生年は明治27年10月19日、没年は昭和44年6月14日。享年は満74歳。

ざわめく 多くの声や音が入りまじって、騒がしい感じになる。

らく すること。する時。

草野肅々 不明。

たふとき 貴き。現代仮名遣いでは「とうとき」。けだかい。高貴だ。尊い。

逢魔が時 おうまがとき。夕方の薄暗くなる、昼と夜の移り変わる時刻。

梟 ふくろう

つくろふ つくろう。繕う。衣服などの破れ損じたところや物の壊れた箇所を直す。補修する。

諦む あきらめる。断念する。古すぎて直せないと思ったのでしょうか。