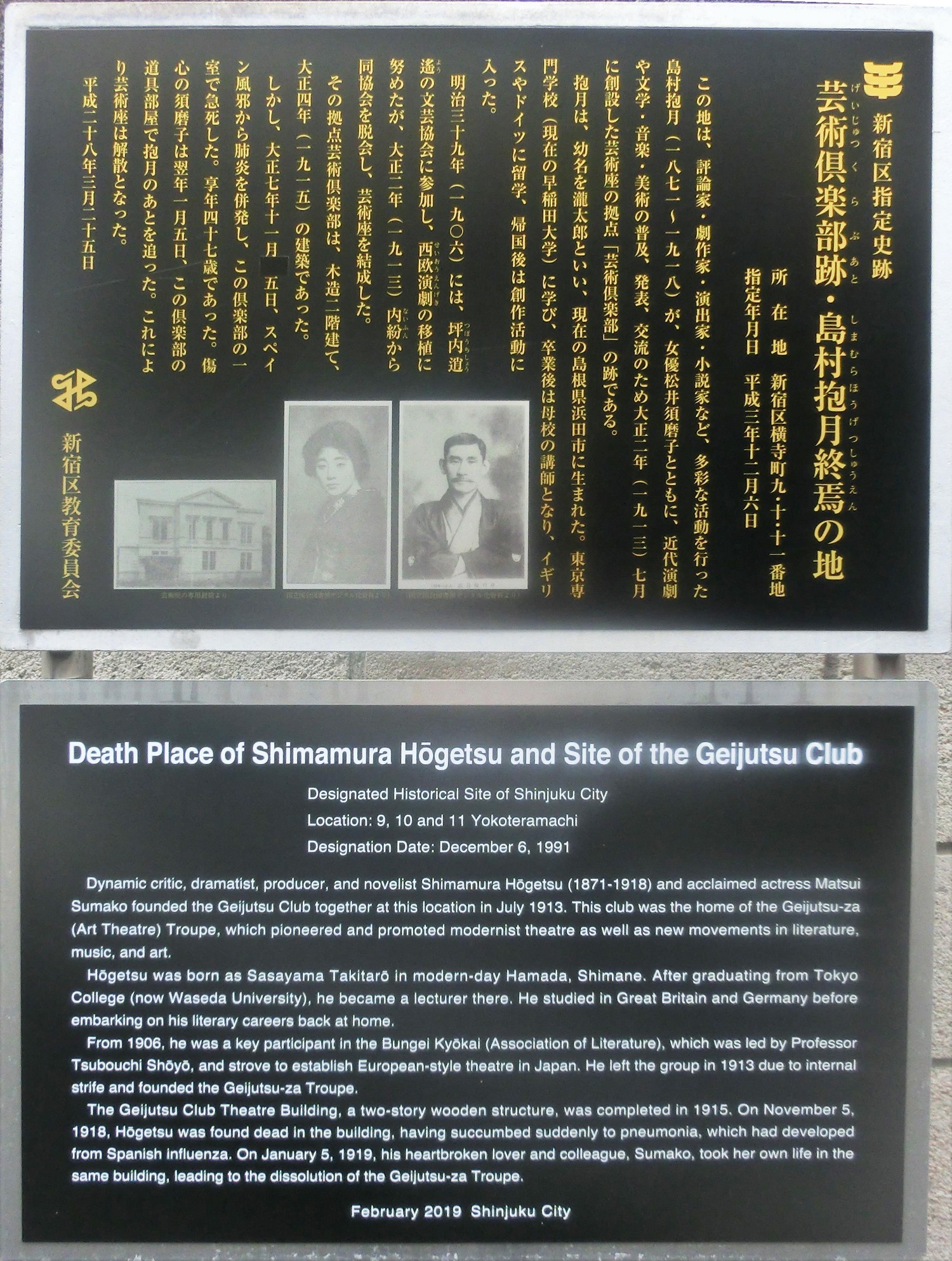

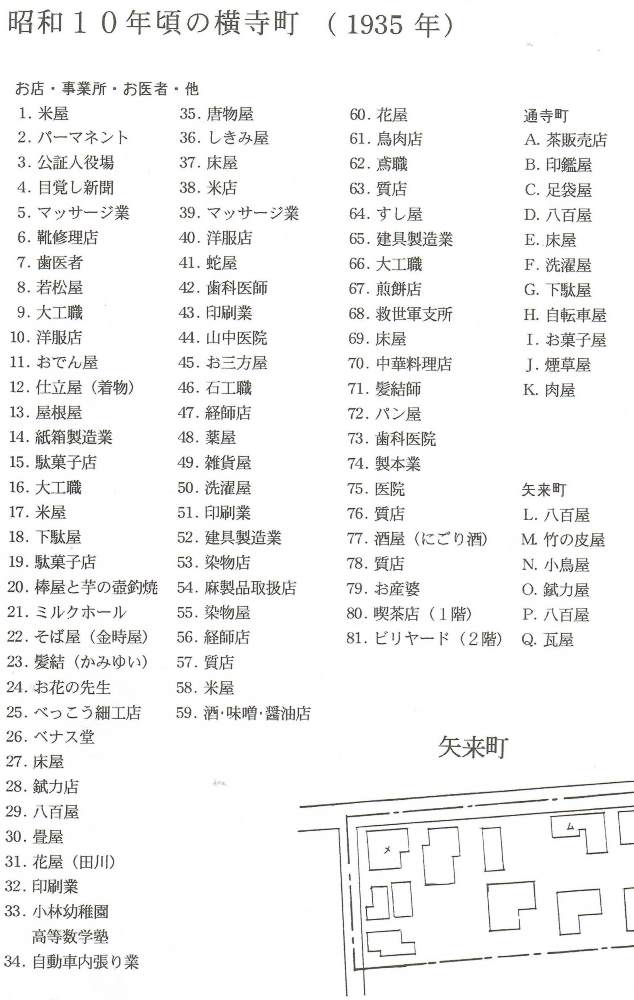

松本克平氏の「日本新劇史」(筑摩書房、1966年)から芸術倶楽部の誕生を見ていきます。新劇では一元論「金銭だけ」ではなく、二元論「研究所」も大事だとして、島村抱月は「芸術座研究所」、改名して「芸術倶楽部」を作りました。

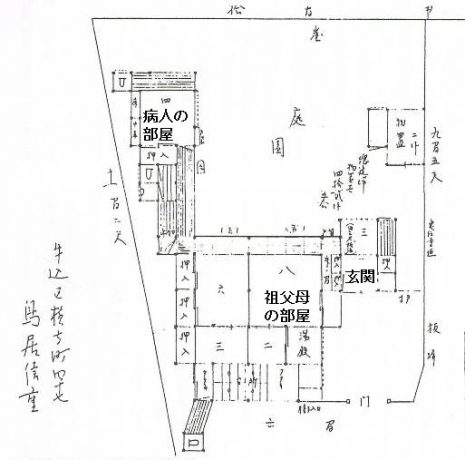

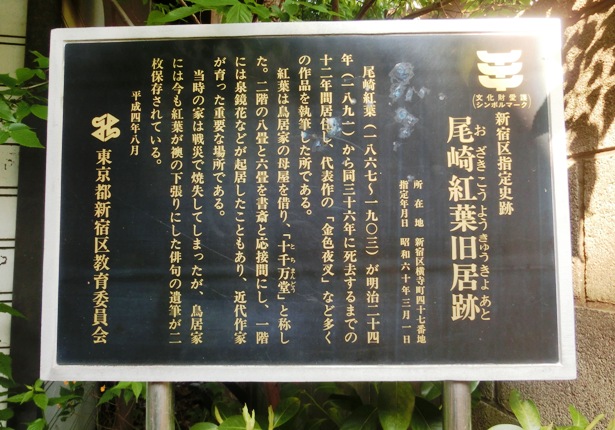

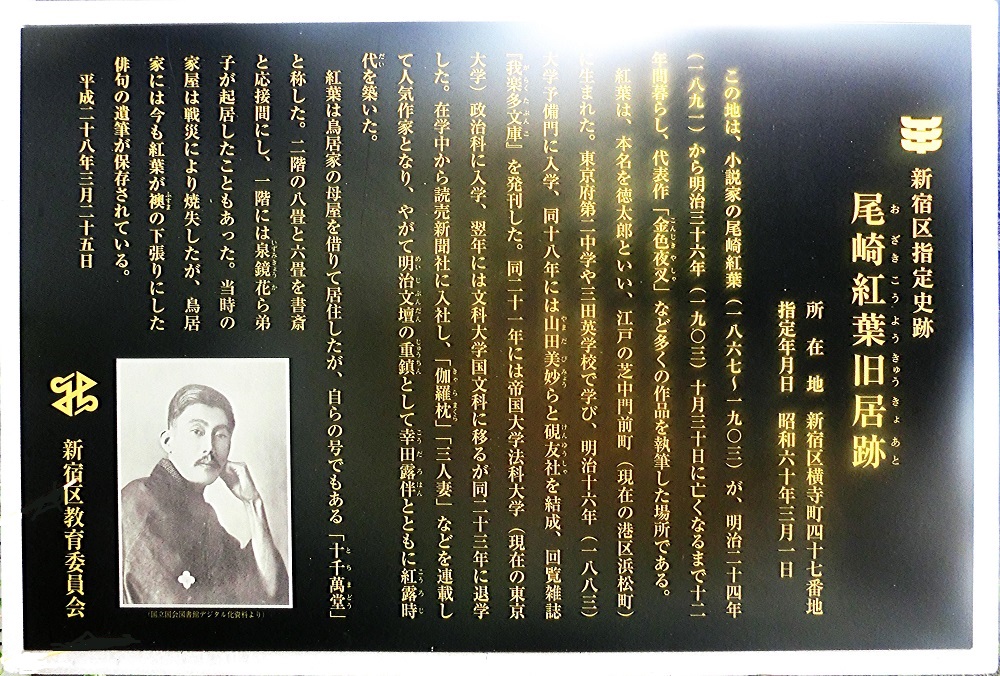

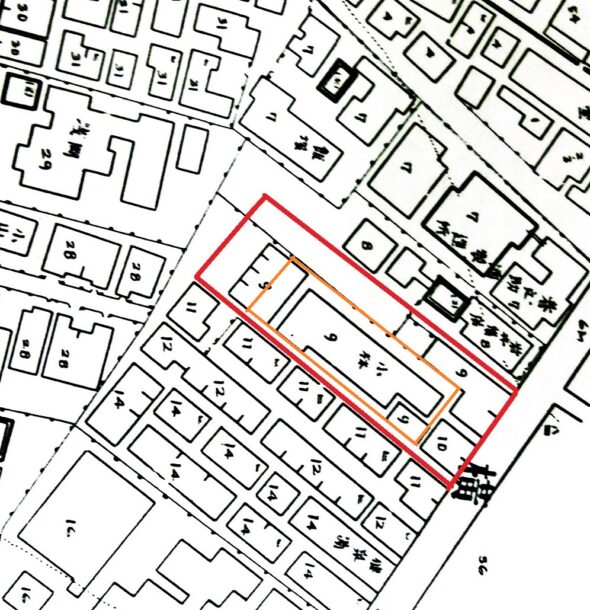

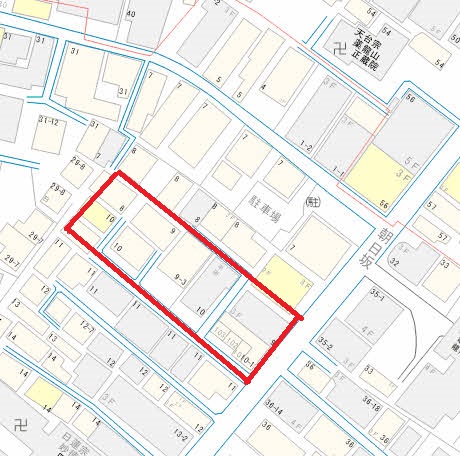

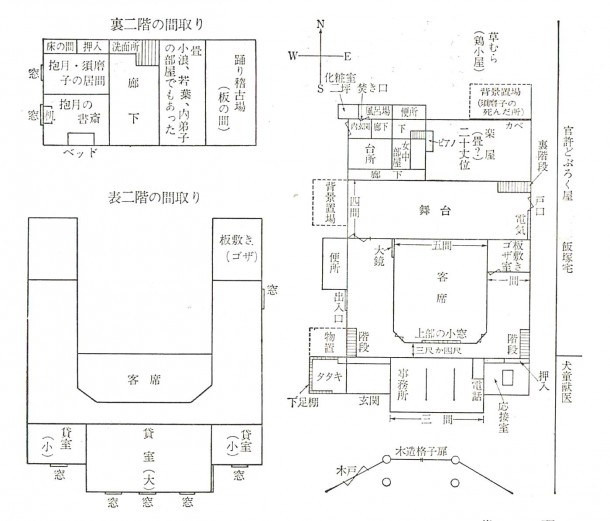

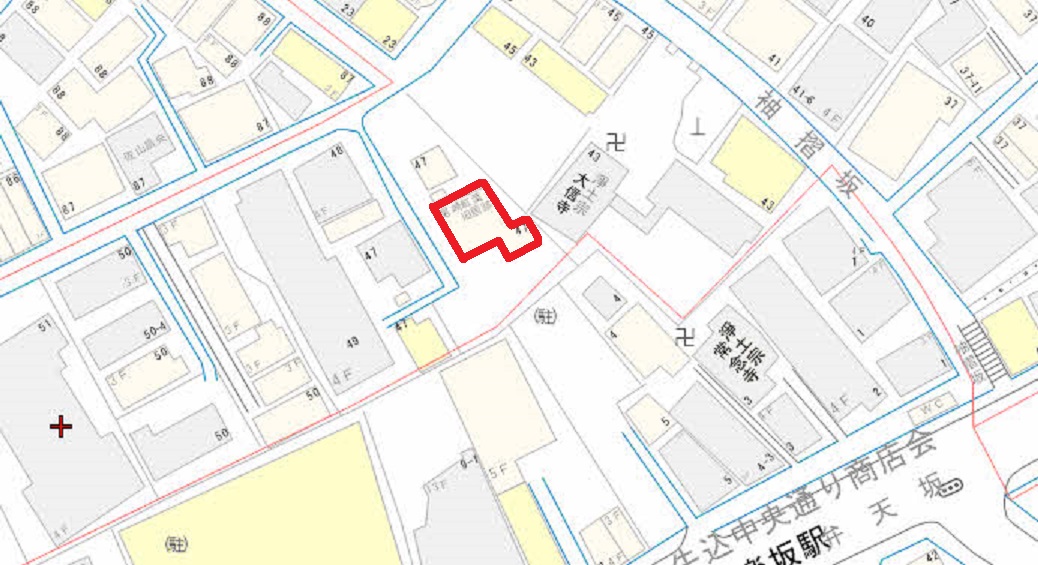

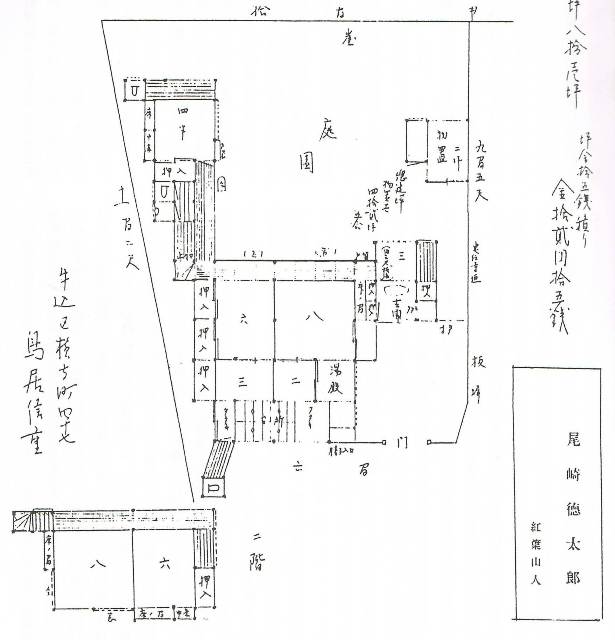

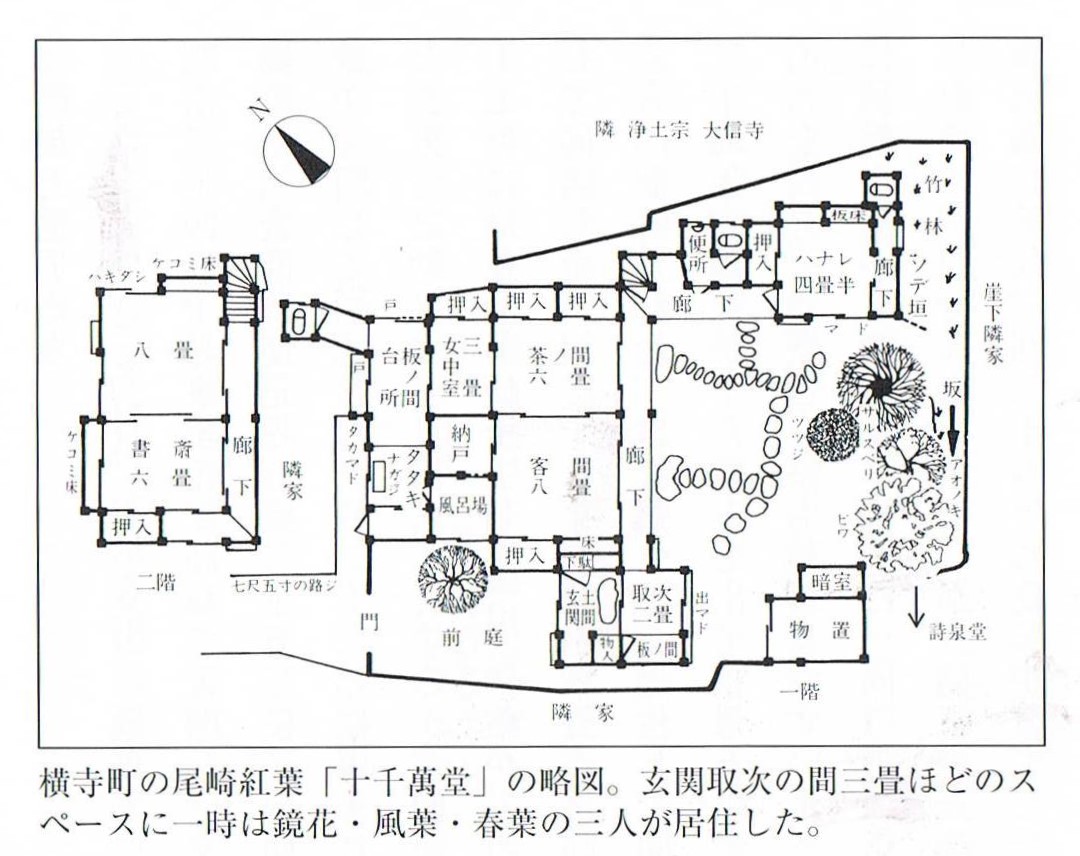

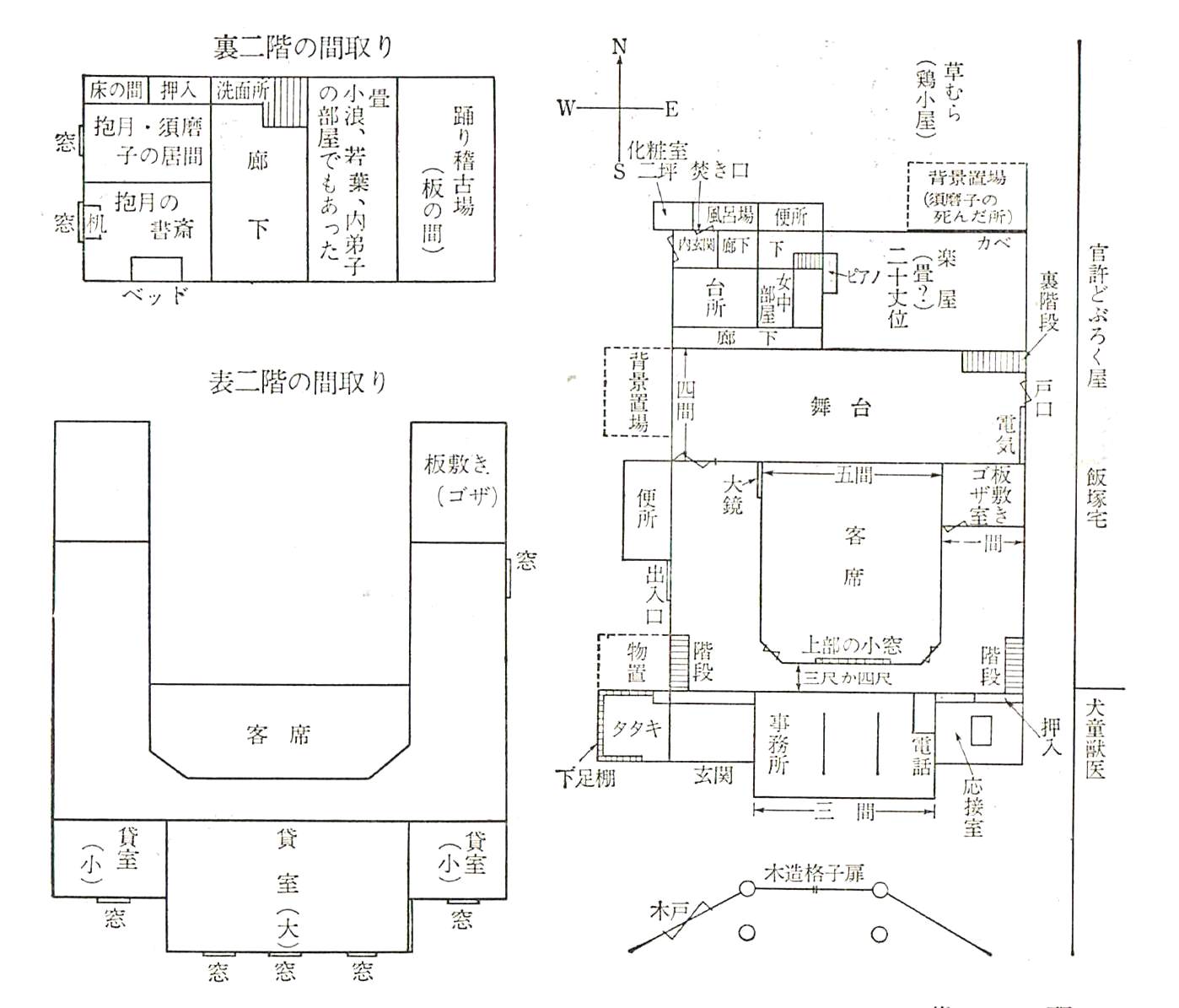

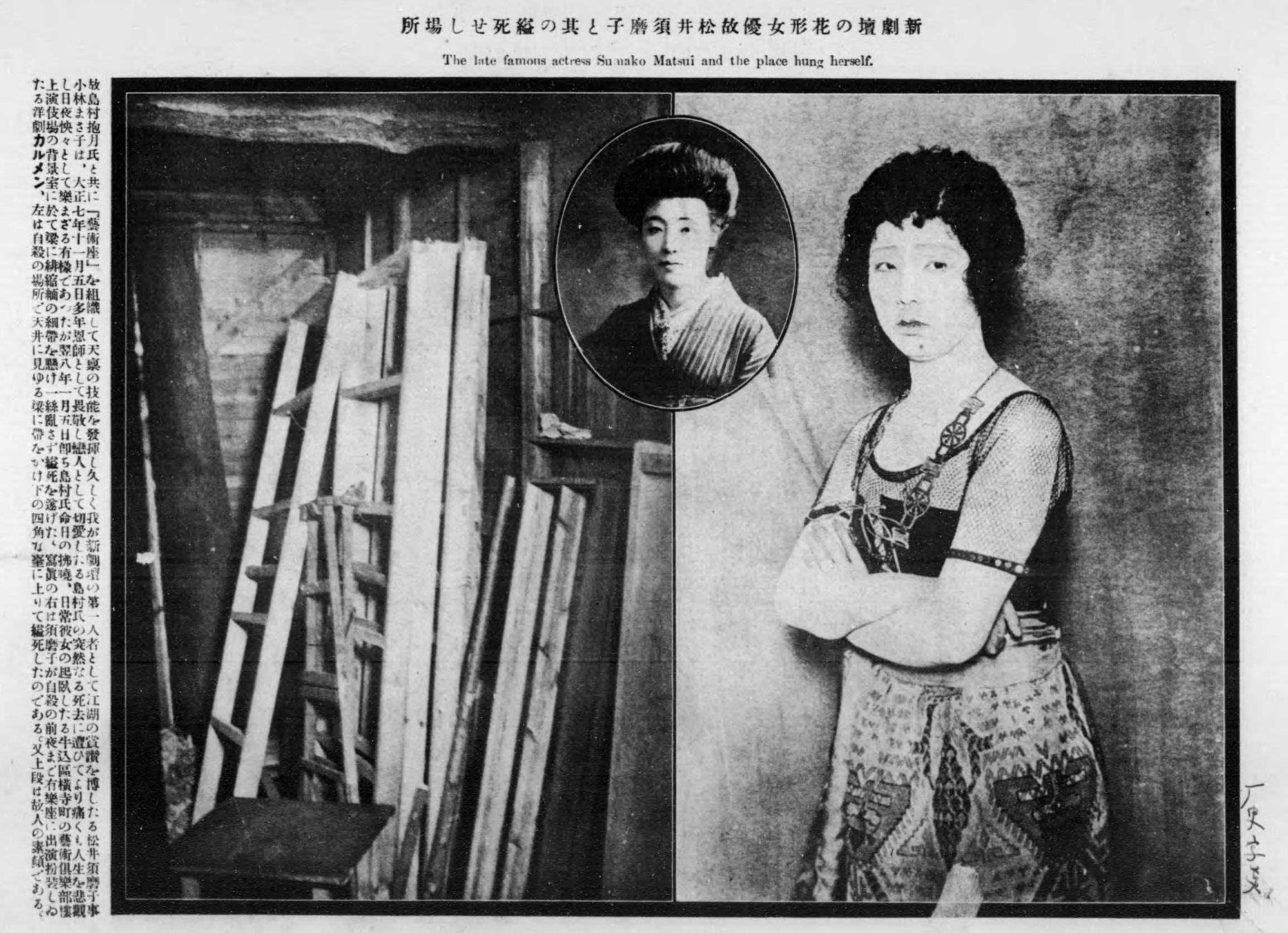

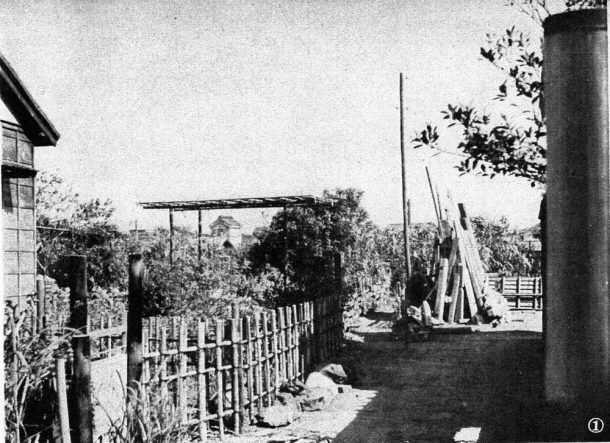

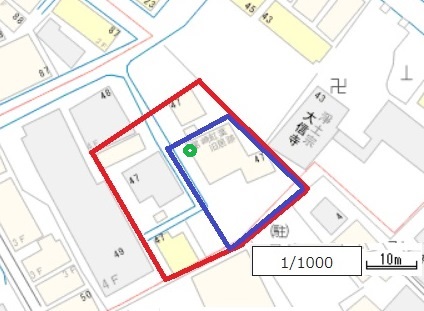

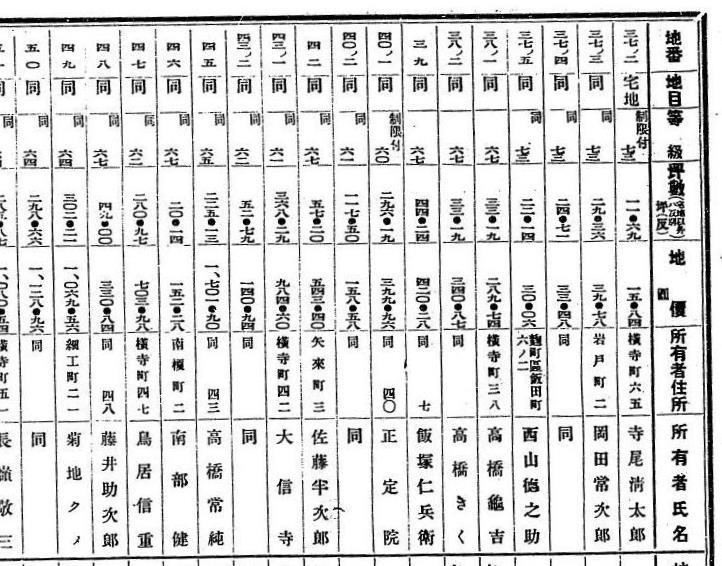

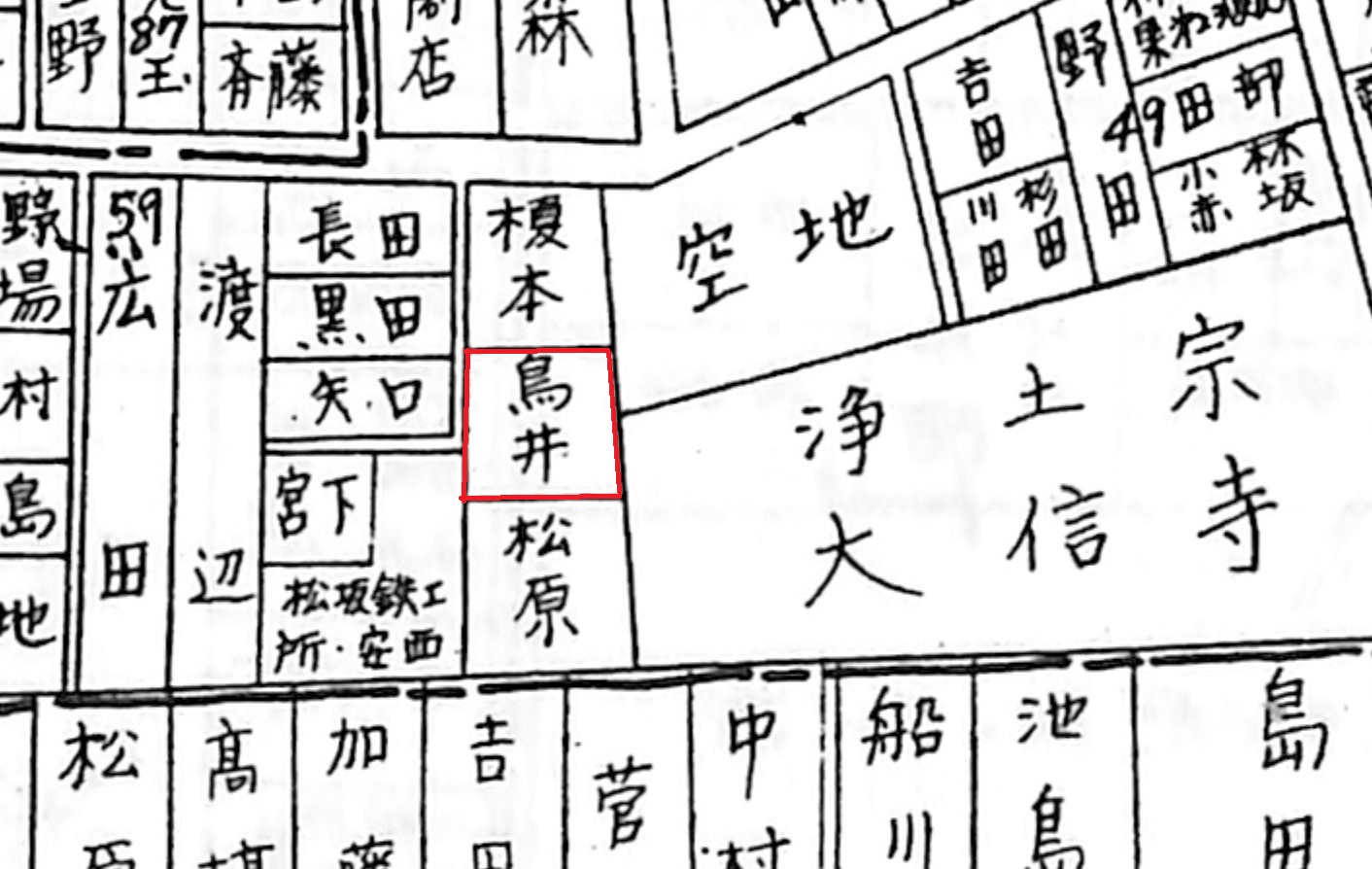

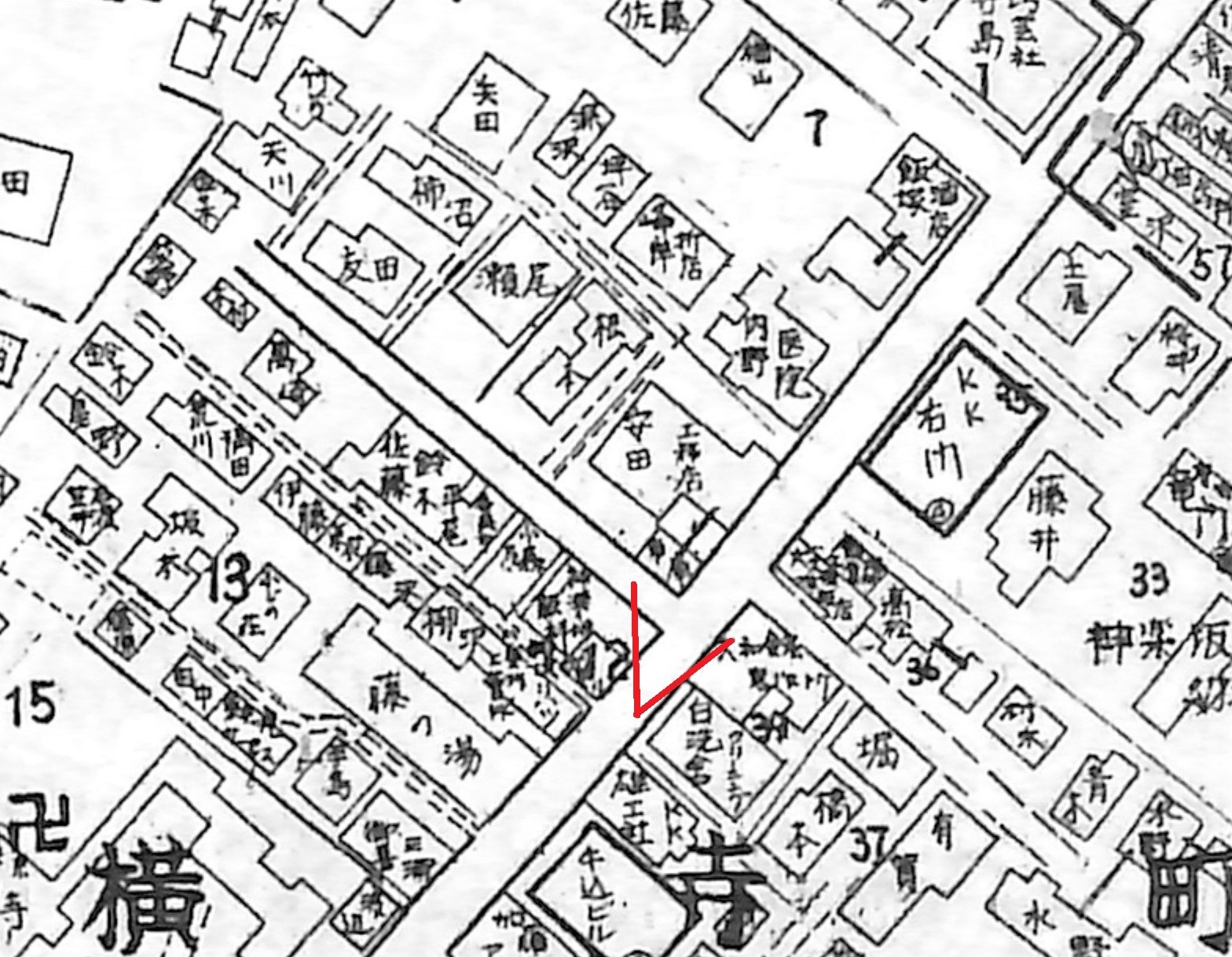

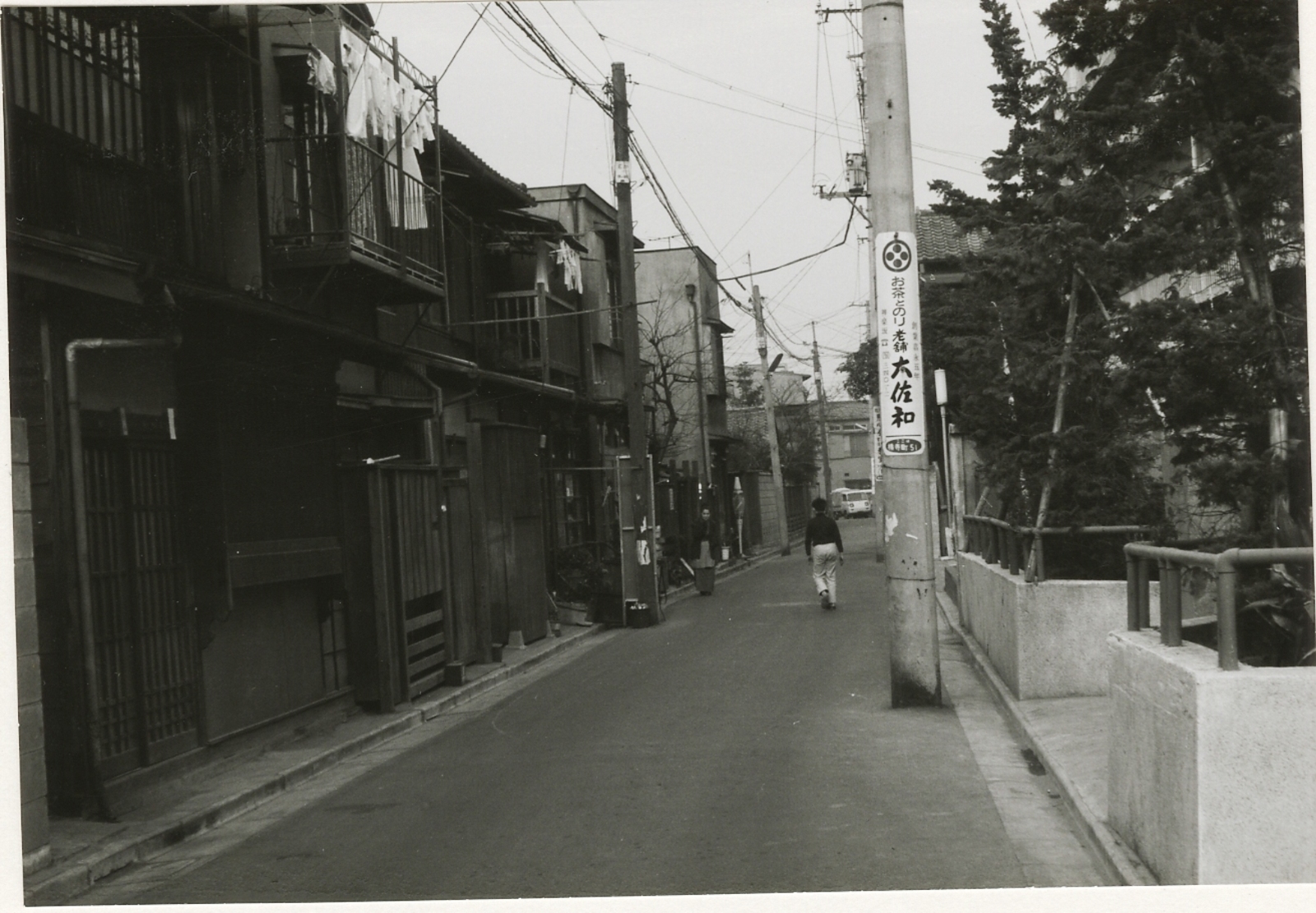

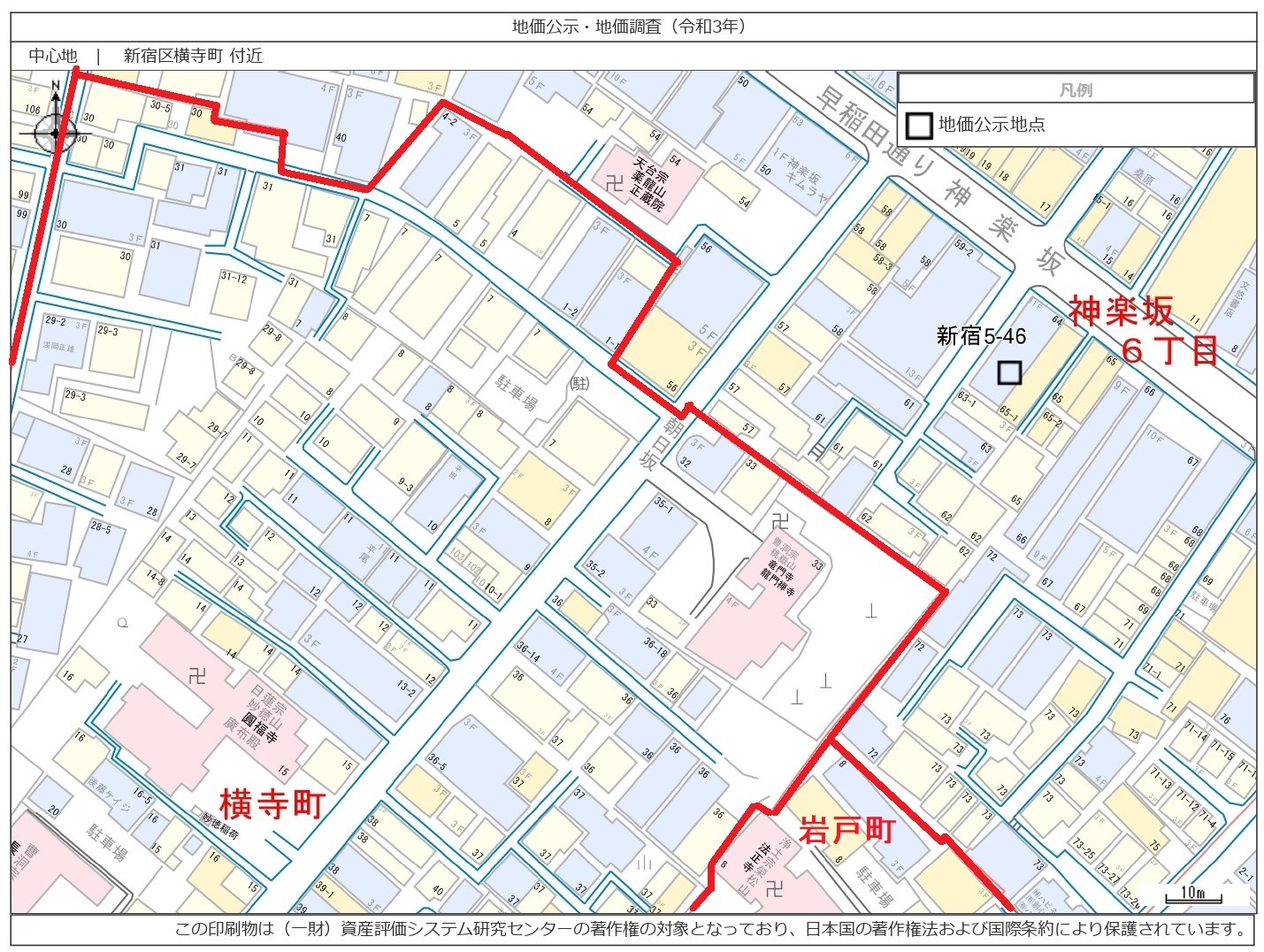

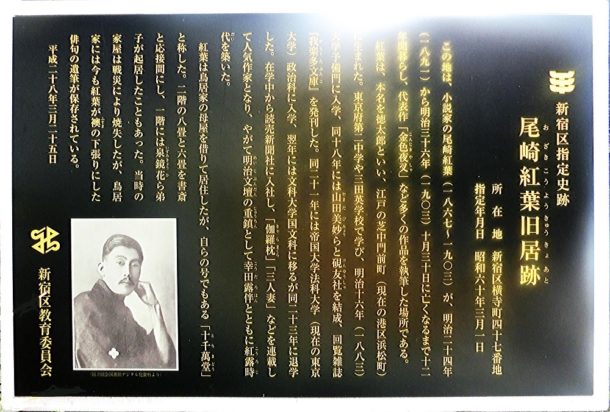

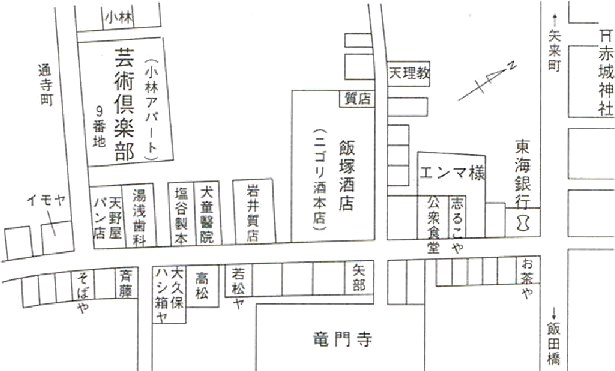

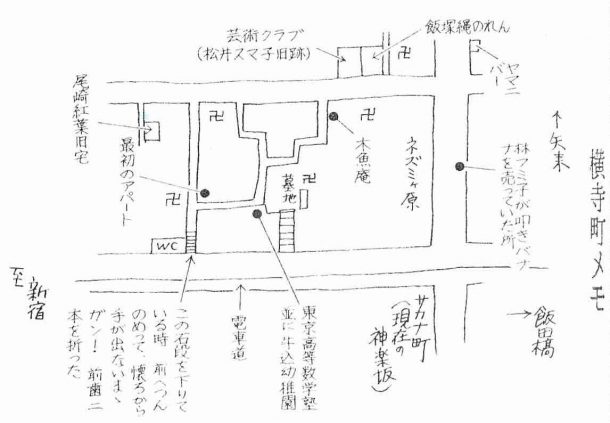

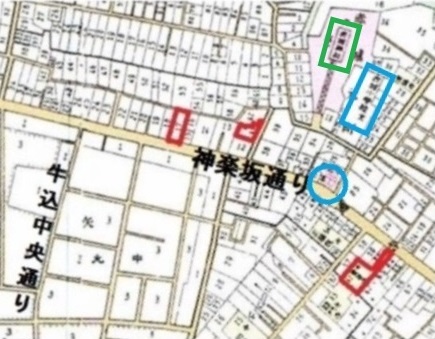

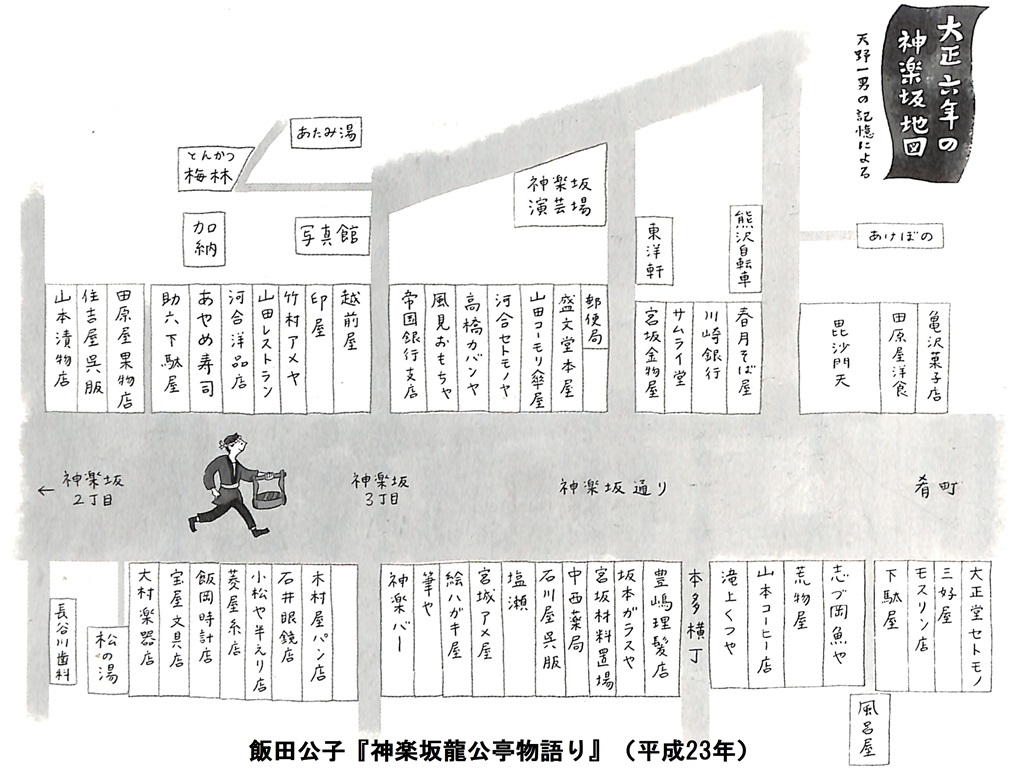

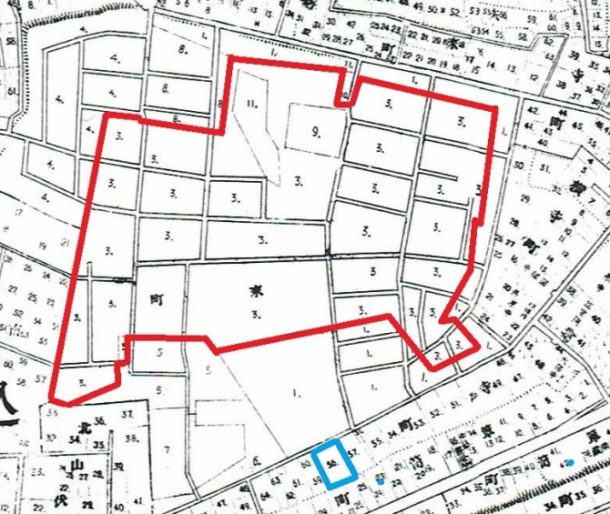

| まず抱月が彼の牙城とたのんだ芸術倶楽部建築のいきさつから紹介してゆきたい。 大正4年10月号創刊の芸術座の機関誌「演劇」には、「芸術座の創立当時からの根本計画だつた芸術座研究所は今回愈々竣成を告げて名称も芸術倶楽部と改め8月20日芸術座全部移転した」という知らせと演劇学校開校の記事を掲げている。これまでの事務所は牛込区西五軒町34番地の貸席清風亭であった。 すでにたびたび述べたように大正3年7月18日より24日まで、大正博覧会の演芸館に『復活』を一日二回、50銭の奉仕料金で出演して大好評をうけた関係で、博覧会終了後の解体に際し、安い値段で木材の払下げを受けて改築したものであった。設計図が出来上がったのは『クレオパトラ』『剃刀』の帝劇公演が終わった同年10月末のことであった。はじめ神楽坂肴町停留場付近の土堤の上の展望のきく高台に柱を組み立てたが、4年2月4日の暴風雨のために倒壊してしまったので、工事中止のやむなきにいたり、さらに牛込横寺町9番地に敷地を改めて、7ヵ月目に完成したのであった。「幾多の困難を排して予定を実現するに到つたのは当事者一同密かに誇りとするところである」と控え目に喜びを語っているだけである(払下げの入札価格と建築費その他でだいたい7000円と推定される)。抱月はこの倶楽部を文化人の憩いの場、会合の場にしようと夢みていた以外に、ここでやる研究劇に精魂を注ぎ、俳優の再教育を目ざして、須磨子中心のスターシステムに代るべき新しい俳優を育て上げる学校にしようと考えていたのであった。だが工事の挫折は予算の膨脹を招き、危機はさらに危機を生んで芸術座を窮地へ追い込んでいった。建物が完成した時、いちばん最初に訪れてきたのは恐ろしい債鬼であった。そしてこの債鬼に追い立てられて台湾へ、朝鮮、大連へ、さらに浅草常盤座へと矢つぎばやの活動を余儀なくされたのであった(中村吉蔵筆「芸術座の幕の閉るまで」より)。自分の小劇場を完成しながらそこで念願の研究劇をやる時間と経済の余裕を芸術座は当分の間持てなかったのである。 |

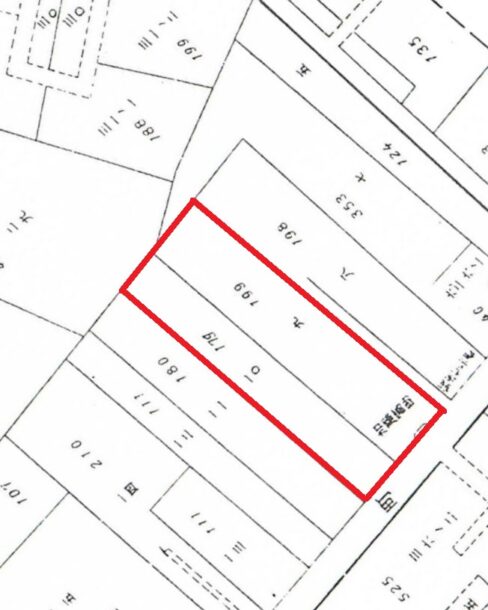

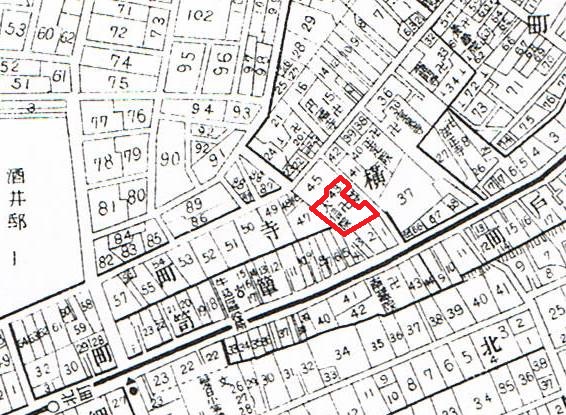

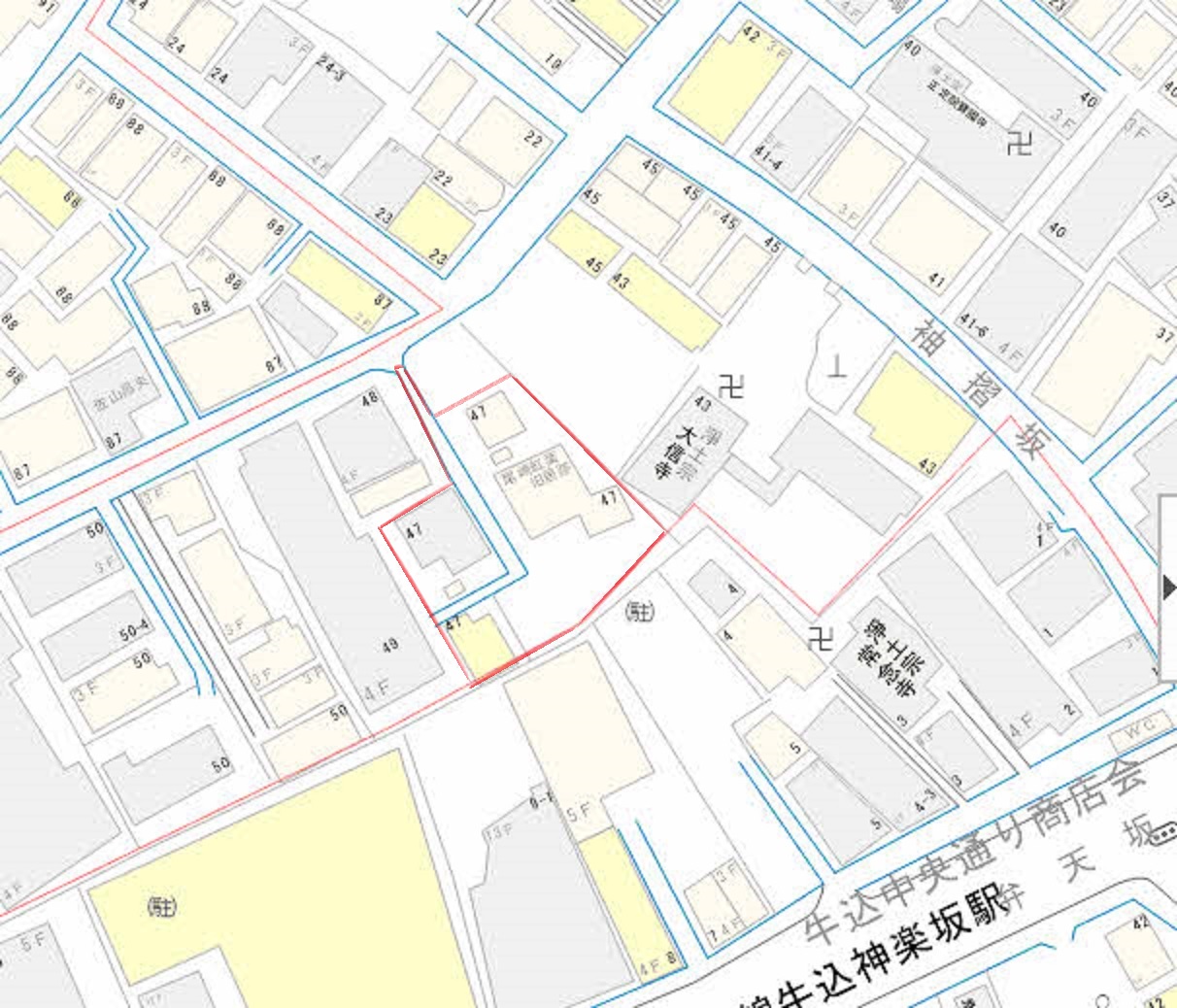

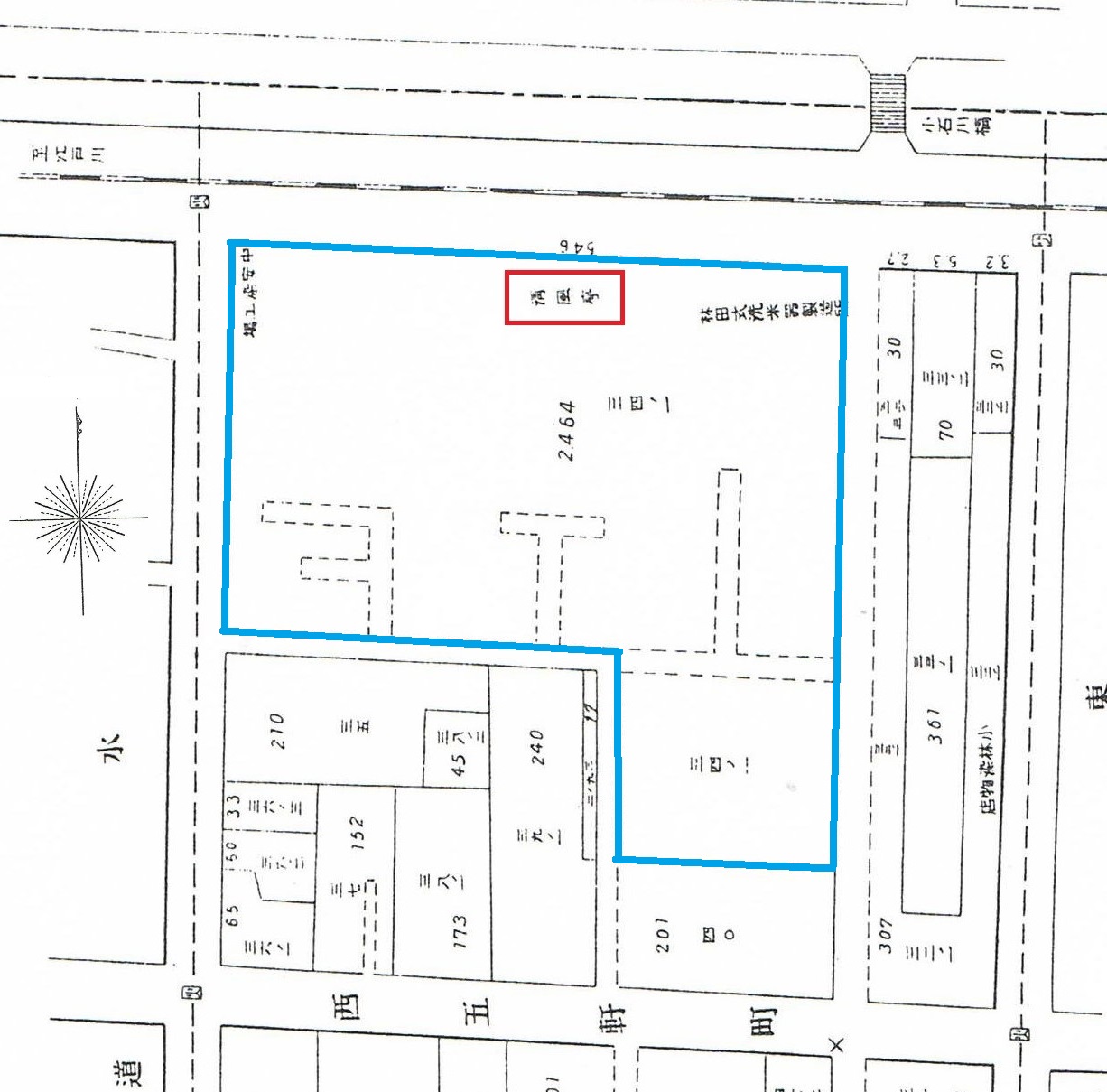

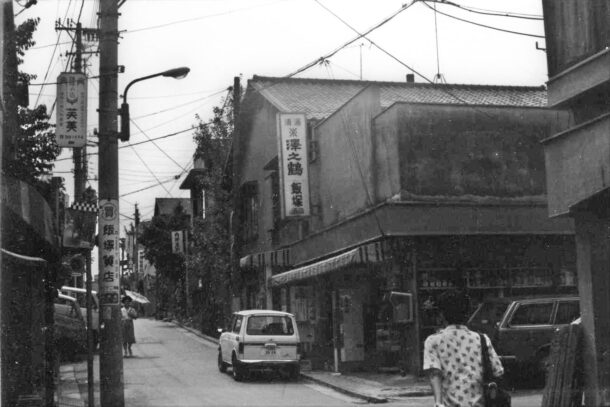

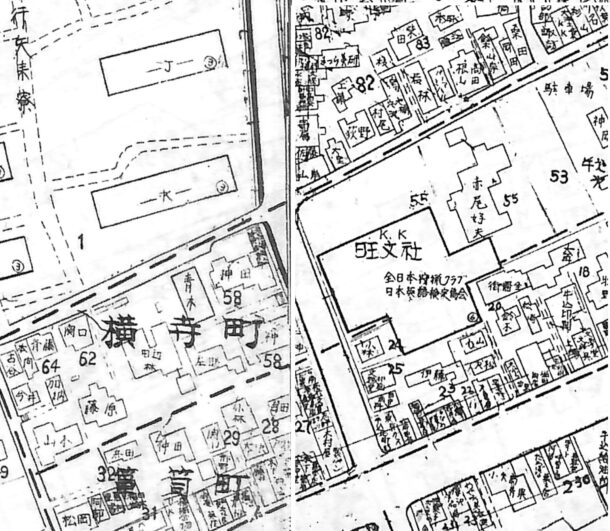

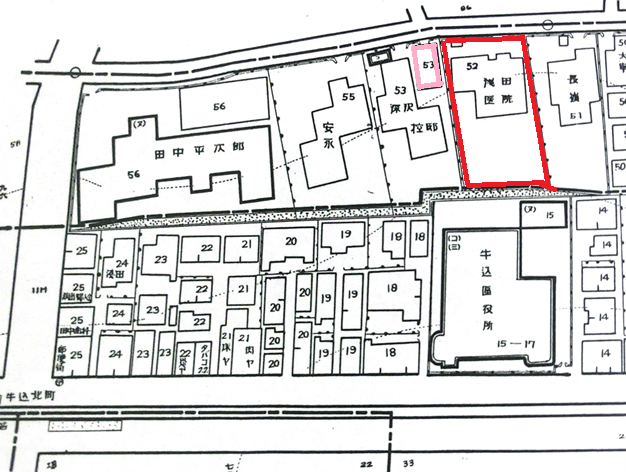

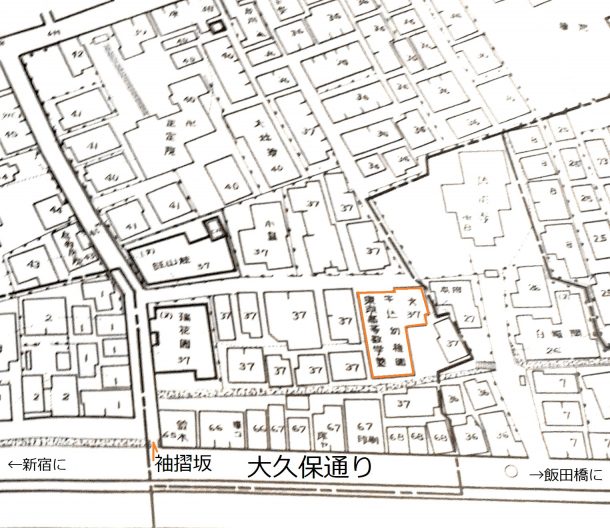

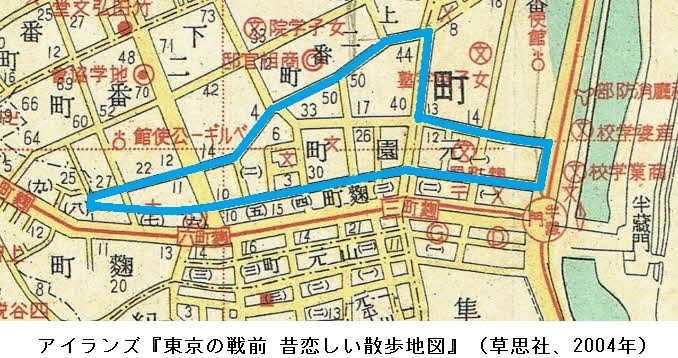

西五軒町34番地の貸席清風亭 西五軒町の北部は目白通り、首都高速と神田川に、東は新宿区東五軒町に、南は赤城元町に、西は水道町と築地町に接する。清風亭は北にあった。地図は

東京市及接続郡部地籍地図 https://dl.ndl.go.jp/pid/966079/1/454

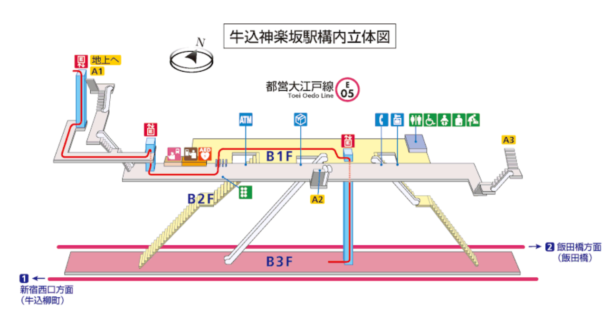

肴町停留場 現在は「牛込神楽坂駅前停留所」

9番地 9番地のほかに、8番地や10番地があります。詳細は別項で。

文化人の憩いの場 これはフランス語の客間(サロン)を意味するもので、貴族やブルジョアが日を定めて客間を開放し、文化人、学者、作家らを招いて、知的な会話を楽しむ場。

債鬼 さいき。借金や掛金をきびしく取り立てに来る人。借金とり。

浅草常盤座 ときわざ。明治17年、浅草公園六区で初の劇場として始まる。歌舞伎、新派劇、連鎖劇等を興行し、映画を上映した。ほかに大正6年「浅草オペラ」の発祥の場、昭和23年には「浅草ストリップ」の発祥の場である。1991年、閉鎖。

矢つぎばや 物事を続けざまに手ばやくすること。

| まことに超人的な巡業ぶりであった。 まず大正4年早々信州をふり出しに、九州博多、長崎、鹿児島の旅に出た。その間工事は進められていた。8月20日、事務所移転の時ちょっと帰京して、8月24日には早くも出発、秋田、山形を巡り、そのまま北海道へ渡り函館、小樽、札幌、旭川を打って9月末一旦帰京、その月のうちに台湾へ渡っている。左に芸術座記録よりその長期興行を略記する。(略) まことに凄じい巡業である。留守中の工事は相馬御風、中村星湖、片上伸、石橋湛山、尾後家省一の諸氏が協力、学校と雑誌の方は中村吉蔵、田中介二が協力して意外に早く竣成開校の運びとなったのであった(上山草人との『復活』をめぐる訴訟事件は、九州巡業中のことであることはすでに述べた)。 新劇の堕落、新派以下の新劇と小山内たちから罵倒されながら、抱月は建築費のためにこうして苦闘していたのであった。 泥まみれのこの頃の抱月について水守亀之助は「読むことも書くことも止めてしまつたといふ荒廃時代」と言っている(『わが文壇紀行』より)。抱月には寸暇もなかったのである。後世に金玉の文字を残すことを念願としている個人芸術家の眼には、集団のために自分を拠げ出している演劇人の自己犠牲は、荒廃としか映じなかったのである。そしてただ「実行の人」として、その文才を惜しまれただけで、その行動の底に燃えていた夢と理想は演劇人にも文壇人にも理解されなかったのである。作家と演劇人の世界の隔り、批評と行動の溝は、全然食い違っていたのであった。この乖離は昭和の現在にまで尾をひいている。 |

上山草人との『復活』をめぐる訴訟事件 「日本新劇史」によれば…

| 当時九州を巡業していた上山草人は鹿児島で須磨子の『復活』大当りの評判をきいたのであった。そして土地の記者団や興行師から懇望され、ついに千秋楽の夜は一夜稽古の「そのカチューシャを演出しなければならなかった」と言っている。以後、草人は朝鮮、支那、満州、台湾にかけて十六ヵ所で、山川浦路のカチューシャでこの『復活』を売り物にして巡業したのであった。やるに到ったその言いわけがまた振っている。「砂糖入りのロシヤパンが流行るのなら普通のパン屋でも精々甘い所を焼出さなければなるまい」 「これでは芸術座が渡鮮する時の利害に対する影響は頗る重大です」として抱月も鈴木弁護士に依頼して上山草人を相手取って興行権侵害の告訴をおこした。早稲田の師弟はこうして法廷で相見えることになったのである。 草人は大陸巡業の帰り、四国の宇和島に来てはじめて自分が抱月に訴えられていることを大阪朝日新聞の特派員から知らされた。草人はこの事件を義侠的に引き受げてくれた鈴木弁護士の一団に一任した。その後さまざまな曲折を見せたが、結局、裁判長がものわかりのいい人で、法廷から抱月と草人を会議室に呼び入れ、法服をぬいでから、「貴君方は社会の先覚者でいらっしゃるのだから、こんな感情問題はさらりと水にお流しになったらいいでしょう」(草人著『煉獄』より)と物柔らかに和解を勧めたので至極簡単にけりがついた。つまり示談になったのだった。原作がトルストイで、脚色がアンリ・バタイユで、それを抱月が翻案したのでは著作権、上演権問題は曖昧になってくる。だが作曲の著作権があるので、中山晋平も原告の仲間に加えられ、新聞のはやし立てるなかで、審理がつづけられた結果、唄の著作権だけは侵害の事実が明白となった。晋平はこの事件の結末についてこう書いている。判決言渡しの直前、裁判長が法服をぬぎ捨てて、島村、上山の原被告に面接、「文化人同志の間で余り黒白を明白にすることも望むところではあるまいから、近代劇協会は今後この唄を使わぬということを条件に和解してはどうか」と勧告、両氏とも異議なくこれを諒として、告訴はとり下げられ、新聞は両氏の笑って握手している写真を掲げて社会面を賑わしたと。 |

小山内 小山内薫、おさないかおる。明治、大正で劇作家、演出家、小説家。東京帝国大学を卒業し、同人誌『新思潮』(第1次)を創刊。松竹撮影所長から、大正13年、土方与志らとともに築地小劇場を設立。生年は明治14年7月26日、没年は昭和3年12月25日。享年は48歳。

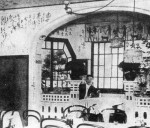

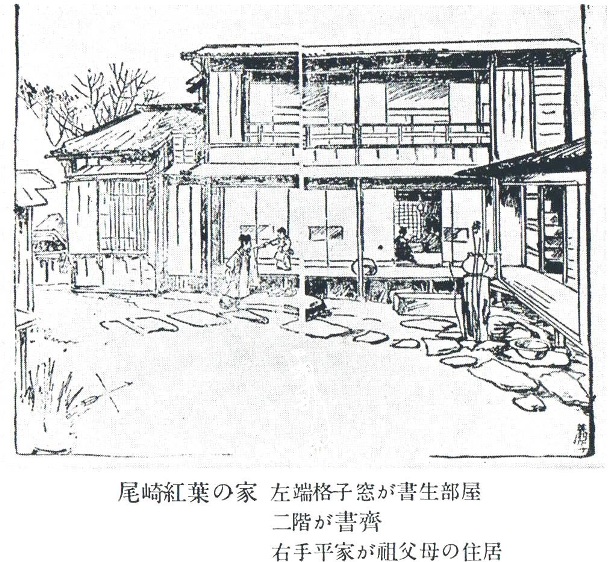

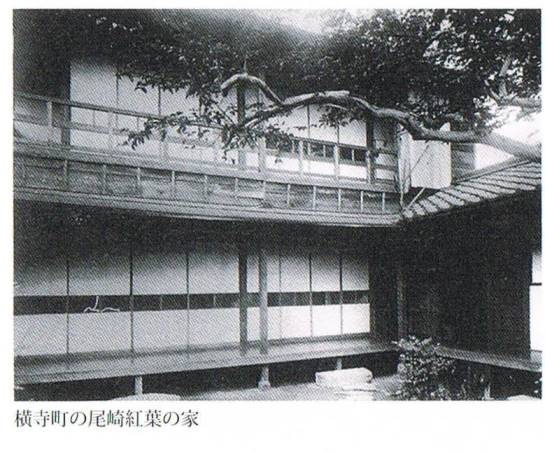

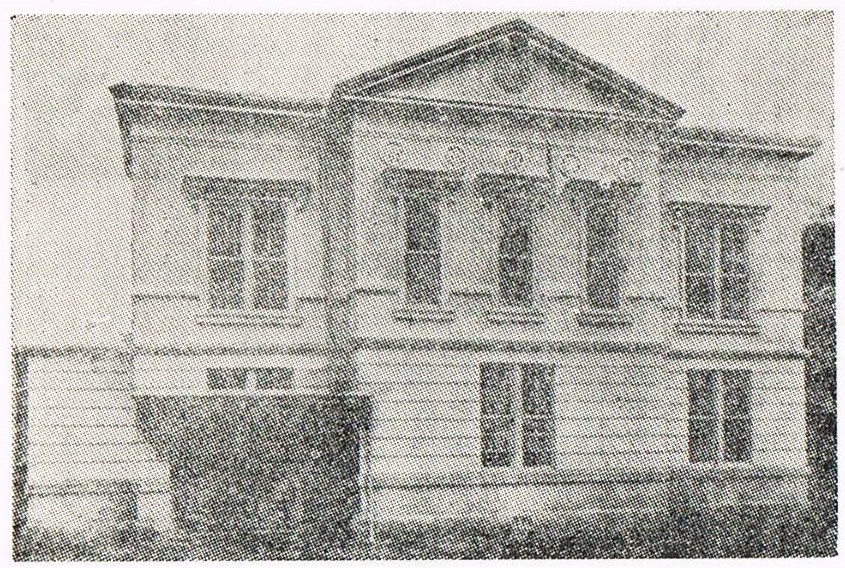

| 写真は芸術倶楽部の全景。二階正面の三つの窓の上に横に並んだ五つの○の中には、右から芸術倶楽部という浮彫りの字が一つずつはめこまれている。その上の大型の○の中には芸術座のマークである仮面(マスク)の浮彫りがはめこまれている。一階正面中央の窓の左側が事務所と応接室であったという。

二階正面の突き出た窓の処は個室(二室とも三室ともいう)であり、個室の裏側は二階廊下を隔てて二階の客席があったという。二階の個室は脚本の読み合わせや、外部の人々の小集会にも貸したという。空いている時は劇団員の寝泊りにも使っていた。 |

ぞろっと 羽織・袴をつけない着物だけの姿で

ぞろっと 羽織・袴をつけない着物だけの姿で

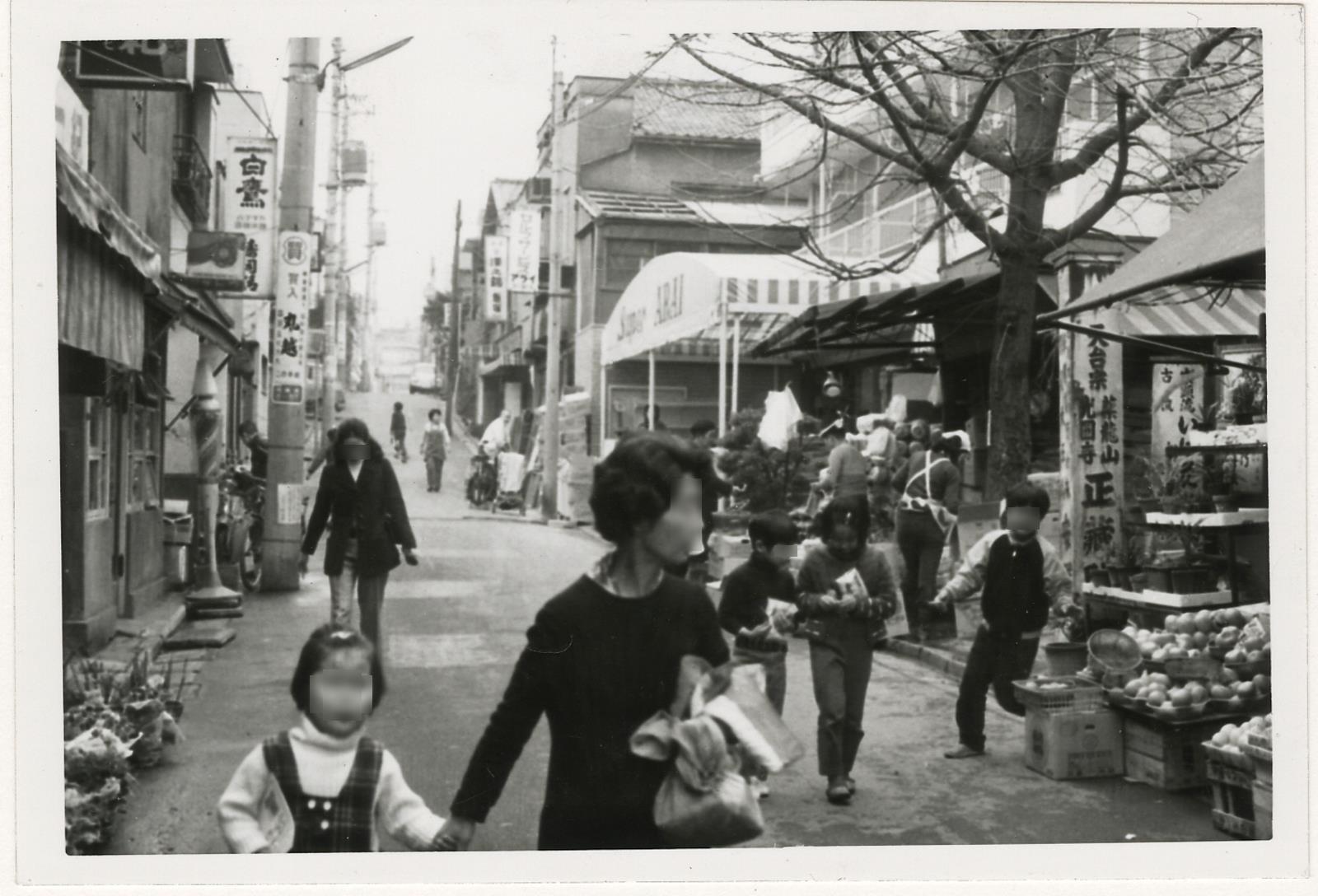

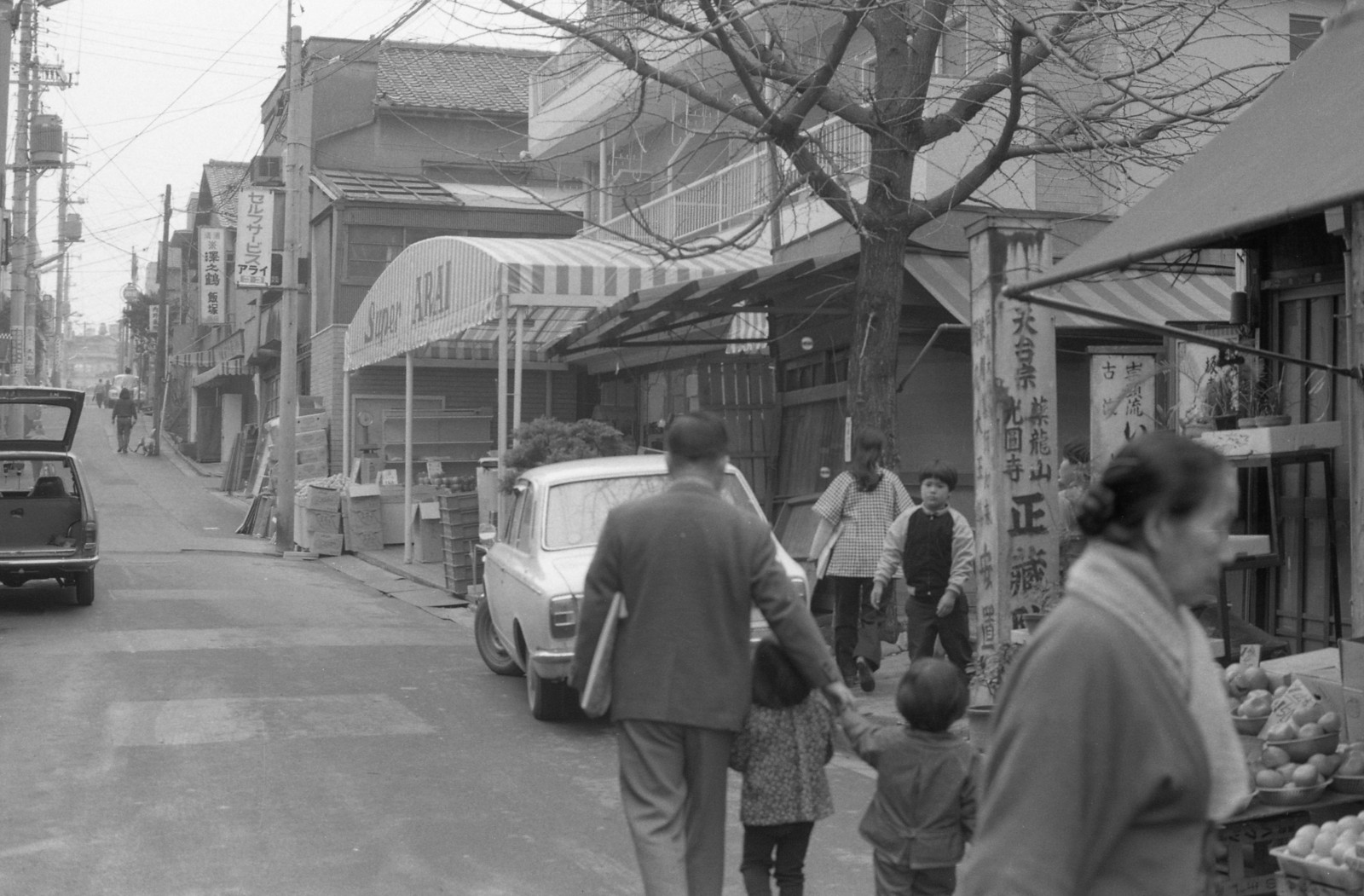

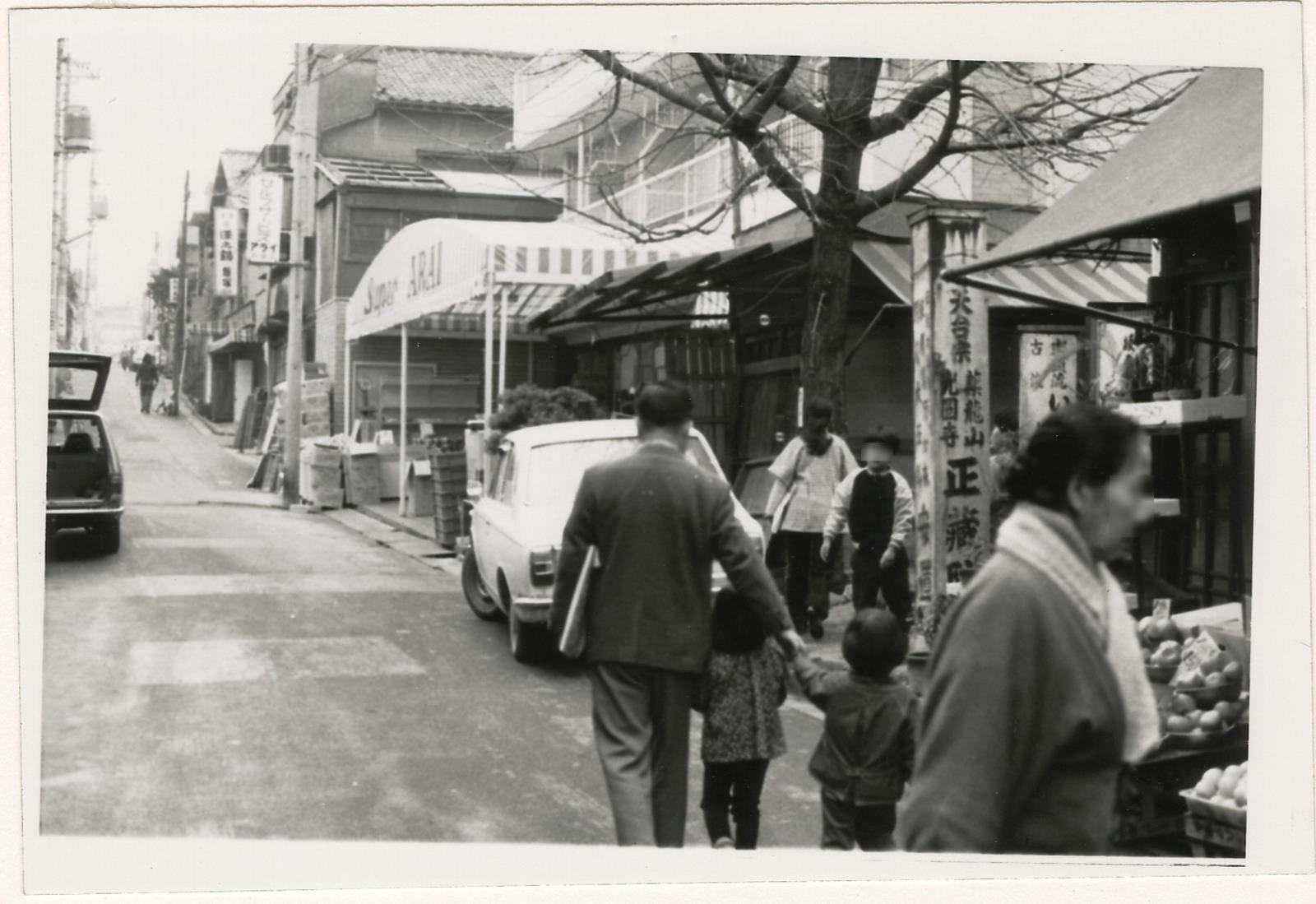

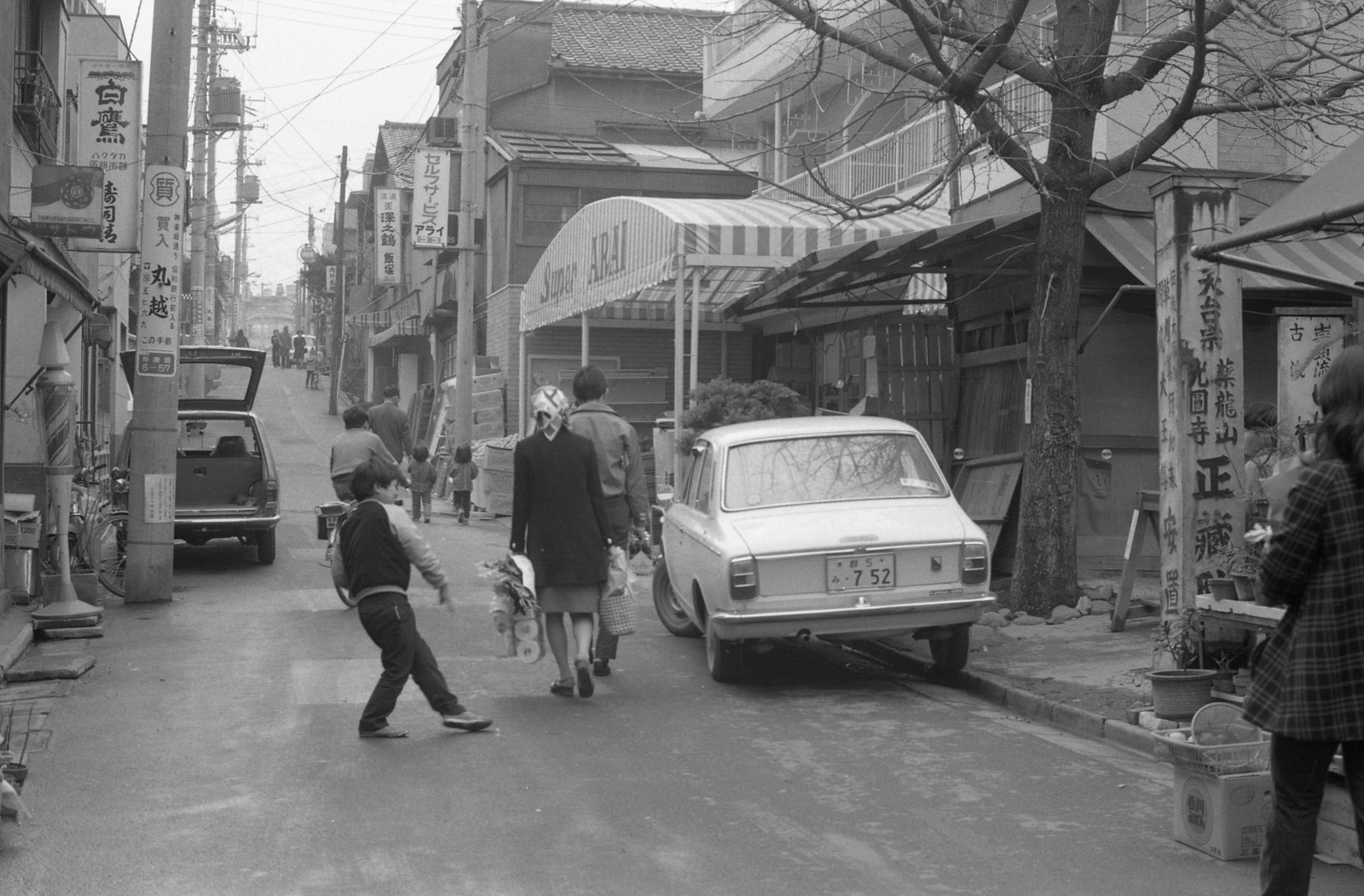

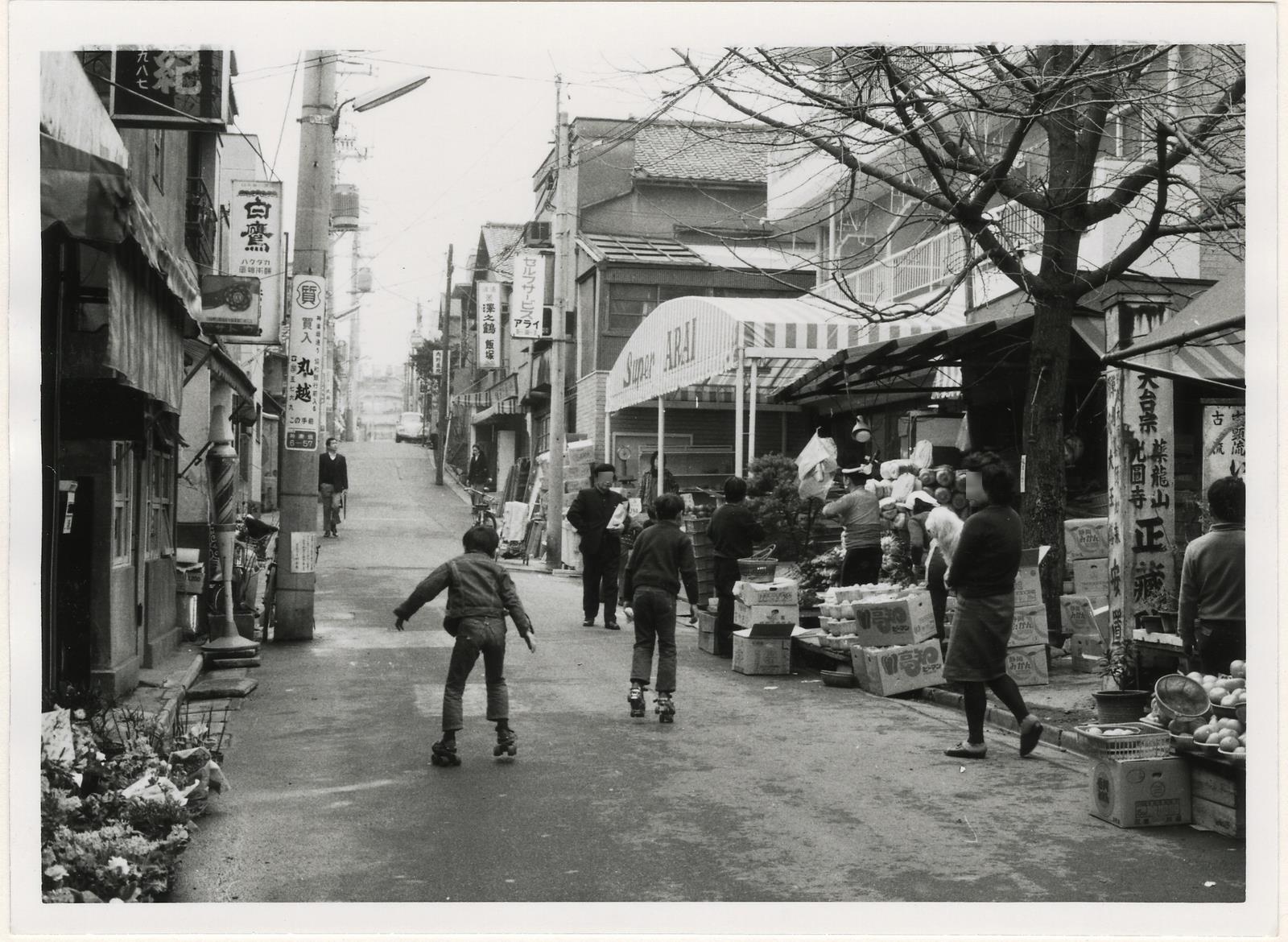

横寺町 新宿区の北東部に位置し、神楽坂に接する町。

横寺町 新宿区の北東部に位置し、神楽坂に接する町。