芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「大久保地区 17.日本最初の飛行機実験場」についてです。

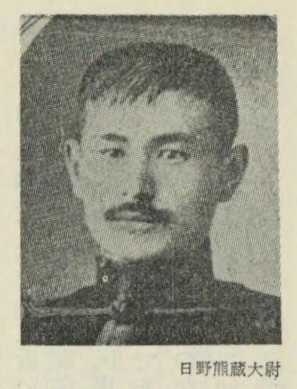

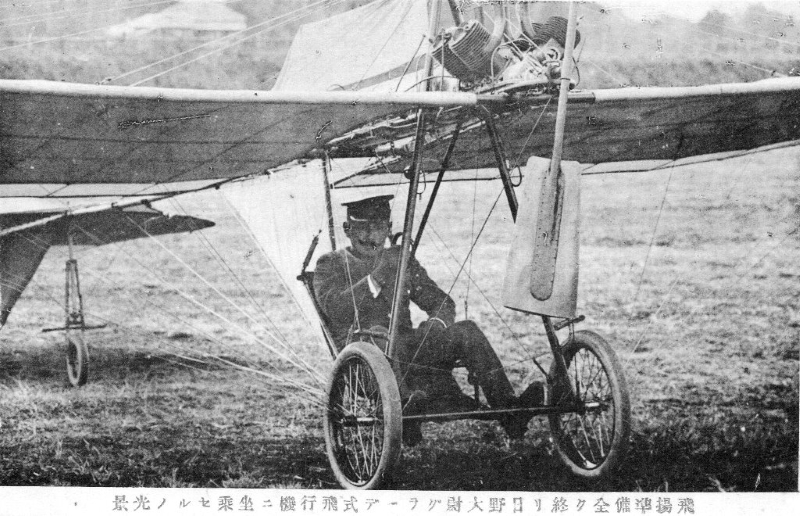

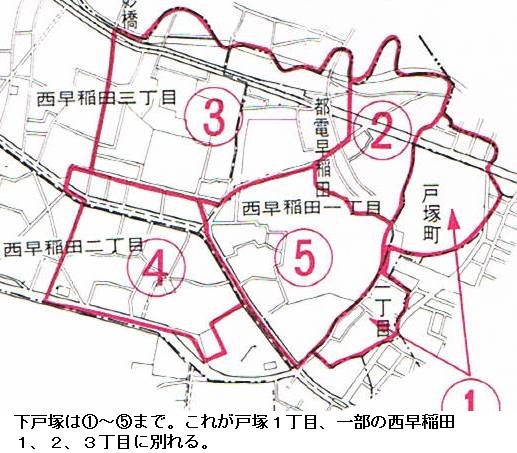

| 日本最初の飛行機実験場 (西大久保4丁目) 明治43年3月、日野熊蔵陸軍大尉が、自分で製作した日本最初の単葉飛行機を、自分で搭乗してこの戸山ヶ原ではじめて飛行実験をしたのもここである(牛込47参照)。 わずか200メートルばかりの狭い射撃場、しかも多数の見物人がおしかけたので、混雑して思うようにいかなかった。しかし、ともかく滑走は成功したが飛行することはできなかった。場所が狭かったためという。 また、奈良源三次海軍技術将校の設計による複葉飛行機が同年10月完成し、30日、31日にやはりここで試乗したが、滑走程度で空中に浮ばなかった。 なお日本最初の飛行ができたのは、同年12月19日、代々木練兵場で飛行実験が行われた時である。 〔参考〕 航空五十年史 日本航空事始 東京科学散歩 |

射撃場 「カフェ『道みち』」では「陸軍近衛師団 戸山ヶ原演習場」は「明治15年(1882)に戸山ヶ原演習場は、射撃を行うために使用する近衛師団の演習場(近衛射的場)として、開設されます。開設当時は、敷地南側に土塁を築き、これを標的にして射撃訓練が行われました」

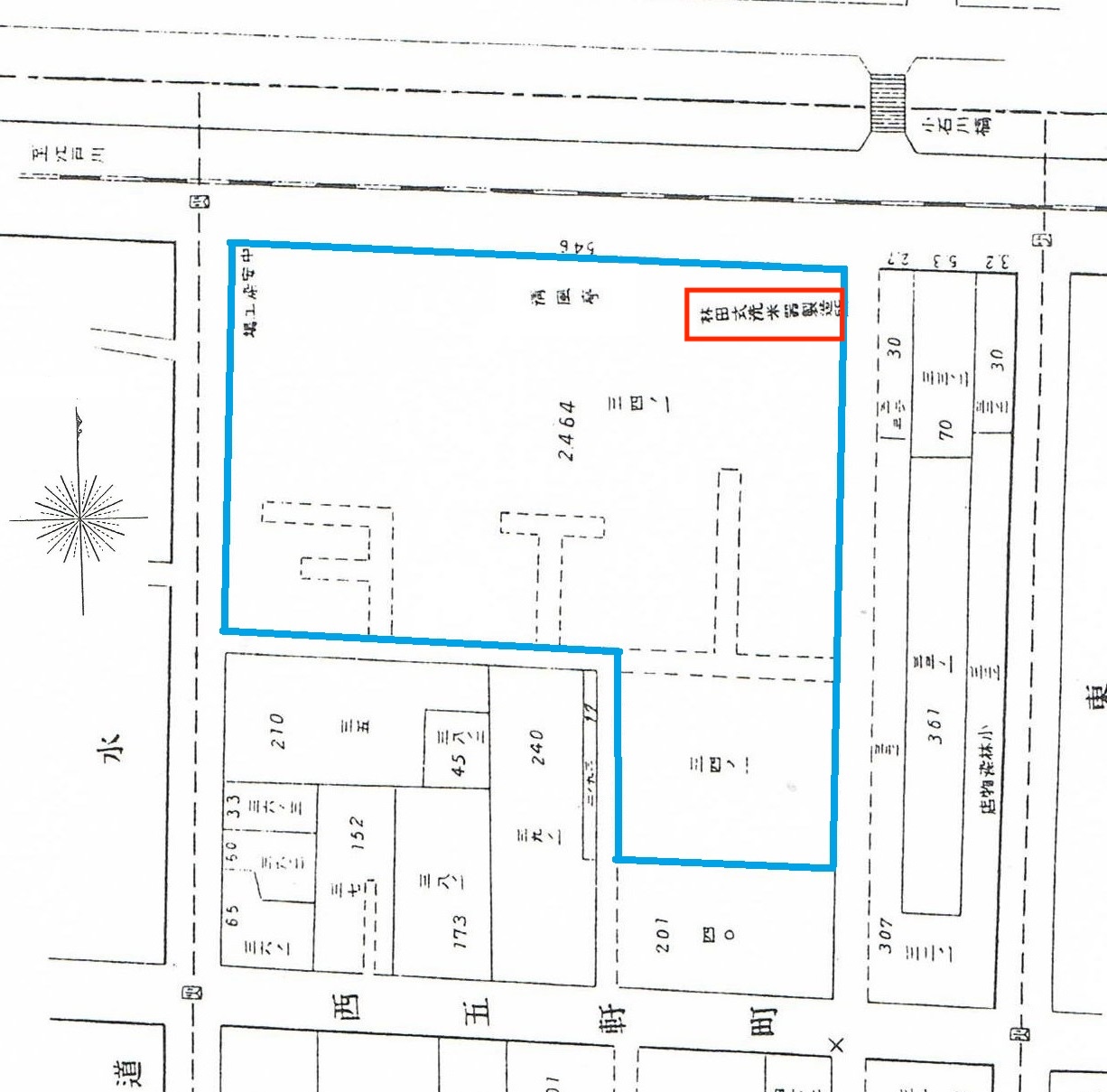

下図は明治43年の地図。左側の中央に射撃場があるとわかります。なお、土塁とは、土を盛りあげて土手にして防御施設。英語ではembankmentで、土手、堤防、盛り土などが訳語。

飛行することはできなかった 吉村昭氏著「虹の翼」(文芸春秋、1980)では……

| 飛行機については、陸軍運輸部から発動機が提供され、日野熊蔵大尉と海軍の中技師である奈良源三次が研究にあたった。さらに、日野は独力で飛行機の設計、試作にとりかかっていた。かれがまず入手したのは、水冷式八馬力の自動車用発動機で、それにもとづいて独自の機体設計にとりくんだ。 設計を終えた日野大尉は、牛込五軒町の林田工場で機体の製作に入った。工場主の林田好蔵は「洗米機」を発明するなどした技術者で、日野に積極的に協力した。やがて機は出来上がった。翼長8メートル、全長3メートルで、工事は3ヶ月、制作費は2000円であった。費用は、日野が私財を投じたものであった。 実験は、戸山ヶ原でおこなわれることになり、機は電車道を押されていった。見物人が物珍しげについてきて、戸山ヶ原についた頃は、かなりの群集になっていた。 大尉みずから座席について発動機を始動させた。機は滑走したが浮き上がらず、何度繰り返しても結果は同じであった。……3月18日のことであった。 日野は個人的な研究を中止し、会長命令で新たに気球研究会委員に任命された徳川好敏陸軍大尉と、ヨーロッパへ飛行機研究と購入のため、4月11日に出発した。 |

| 日野氏が発動機に重点を置いていたのに対し、奈良原氏はもっぱら機体に重点を置いていた。 奈良原氏が考案した飛行機は、二層式で、上下翼を強く食い違いにして、材料は国産ということを顧慮して、骨は全部竹材を用いたのである。発動機は、フランスから購入したアンザニー25馬力を用い、これを胴体の前方に装着して牽引式の方式を採用した。全重量は450キログラムであった。 この奈良原式飛行機も、日野式と同様、研究会の事業として製作することに決定したが、日野式よりやや遅れて43年3月から製作に着手し、同年10月完成した。製作費は発動機を除いて1,843円であった。 この飛行機も、奈良原氏みずから搭乗して数回滑走をおこなったが、遂に飛揚しなかった。 当時の「研究会記録」には左のように記されている。 「10月30日、31日、戸山学校内練兵場に於て試験せしも飛揚するに至らず」 |

| 今から考えると、公式飛揚とはおかしな言葉である。飛行機が飛ぶのに公式も私式もあるわけはないが、当時は飛行機をフランスから購入したものの、果して飛ぶか飛べないかは全く不明である。そこで、それが飛べるということを一般に事実で示そうというのがこの公式飛揚なのである。 時は明治43年の暮も迫った12月15日から19日の5日間。 所は代々木の練兵場。 朝から弁当持参でつめかけた観客は、5日間を合計して50万。一日平均10万人の人が出たので、利にさとい連中はおでん屋、寿司屋等の店を出したというから面白い。 毎日格納庫へつめかける人々の中には名士の顔も多く寺内陸相、石本次官を始め奥参謀総長、乃木大将、山川健次郎博士、和田垣謙三博士等が臨時軍用気球研究委員達と共に見えた。 かくて幾回となき滑走試験、飛揚試験、発動機の故障、機翼の挫折等悪戦苦闘を続けたが、最後の19日には見事公式飛揚に成功した。即ち徳川大尉はファルマン式によって高度40米、飛行3280米、航続時間4分。日野大尉はグラデー式によって高度20米、飛行距離1200米、航続時間1分20秒の記録を出したのである。勿論、これは日本最初の飛行である。 |