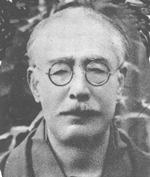

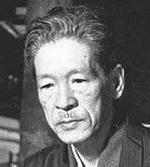

吹田順助氏の「分水嶺」(精興社、昭和37年)の「神楽坂界隈」を読んでみました。氏はドイツ文学者で、東京帝国大学独文科を卒業し、東京商大、中央大学などの教授を歴任。札幌で有島武郎と交遊。文芸思想史を研究し、ヘッベル、ヘルダーリンなどの作品を翻訳。

生年は明治16年12月24日、没年は昭和38年7月20日、死亡は79歳。

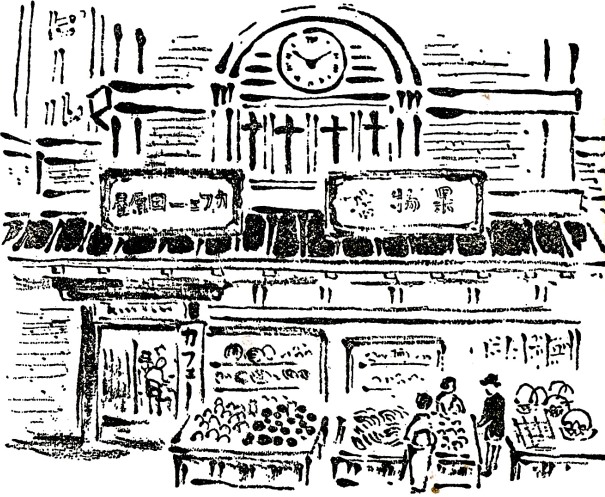

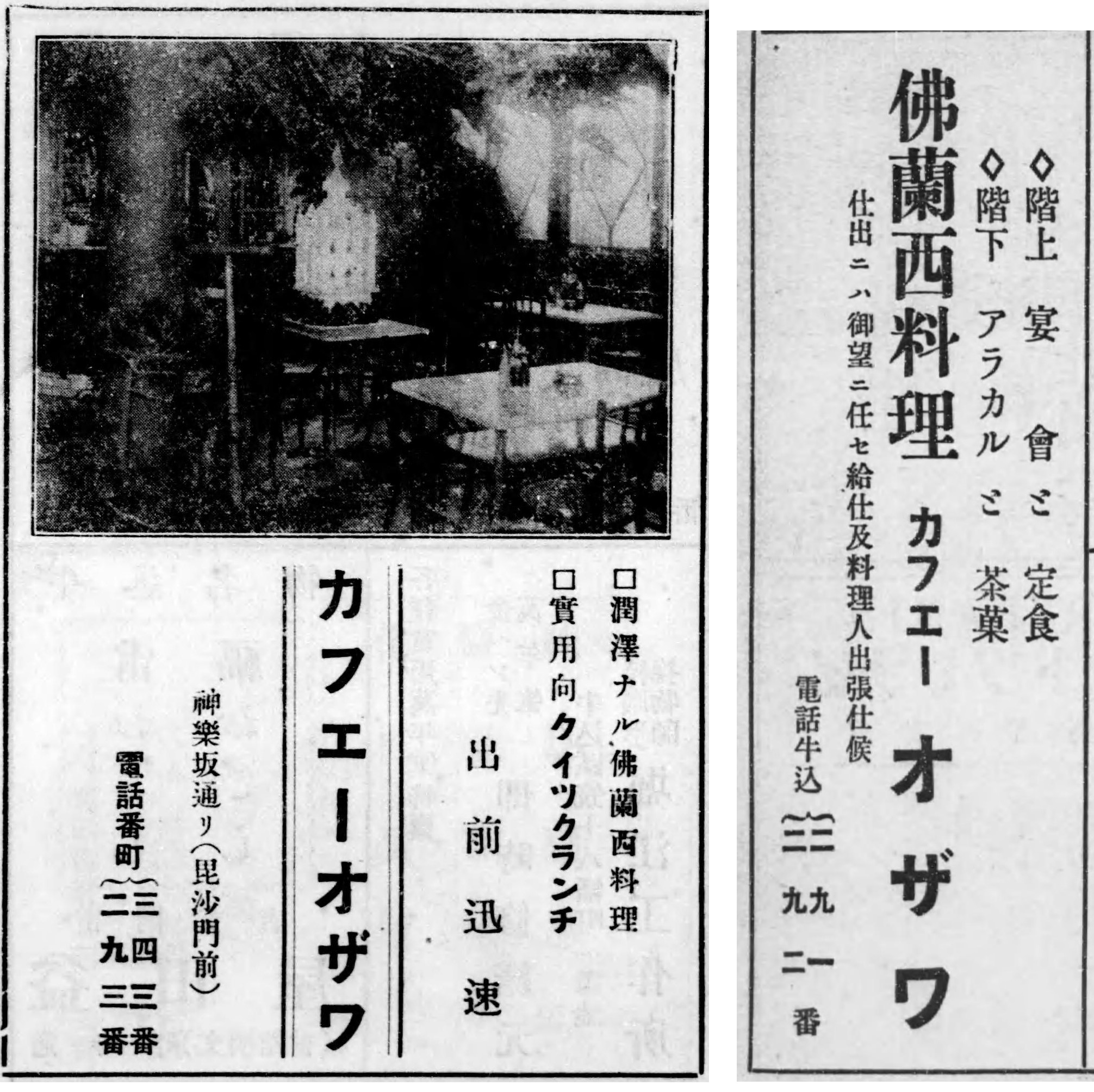

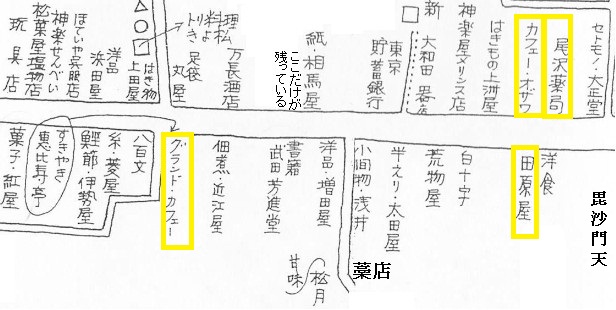

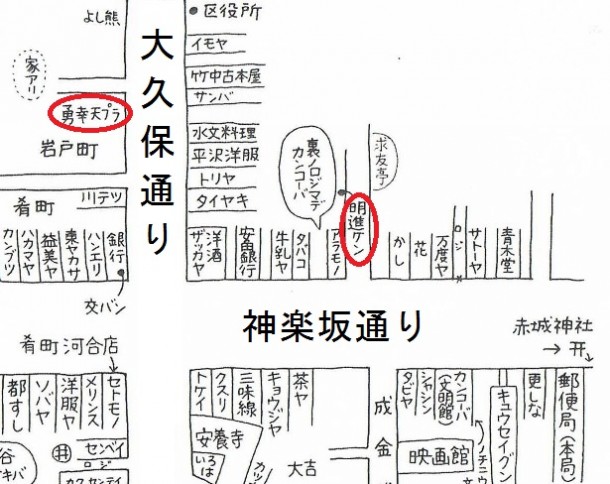

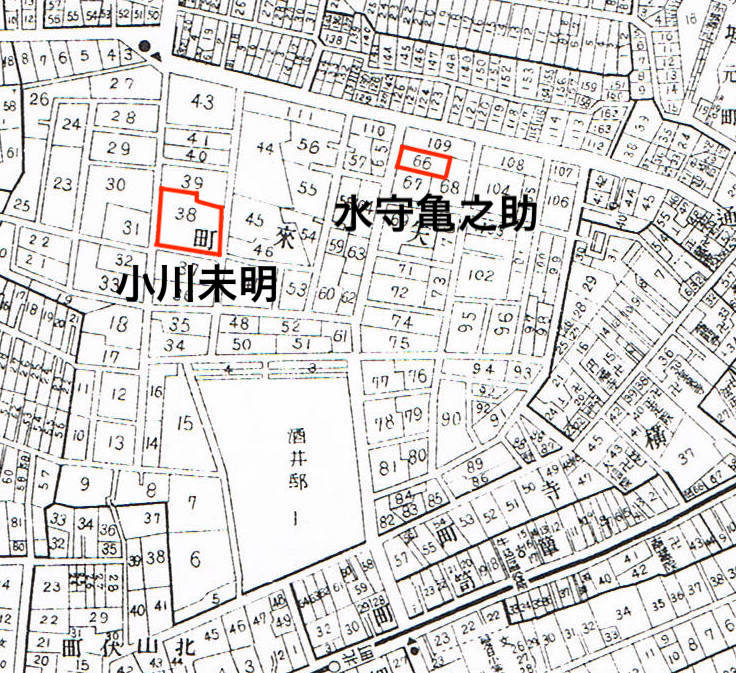

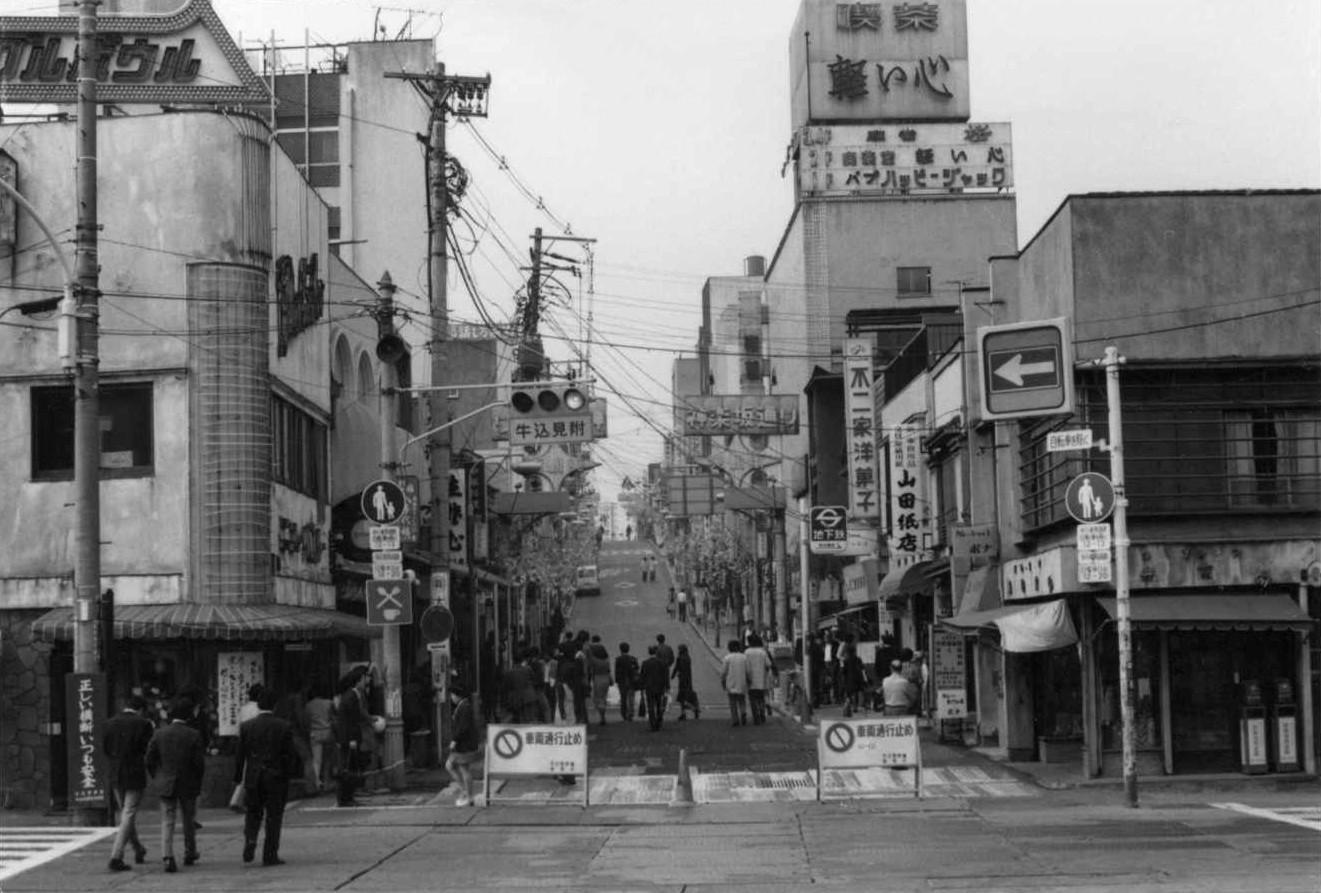

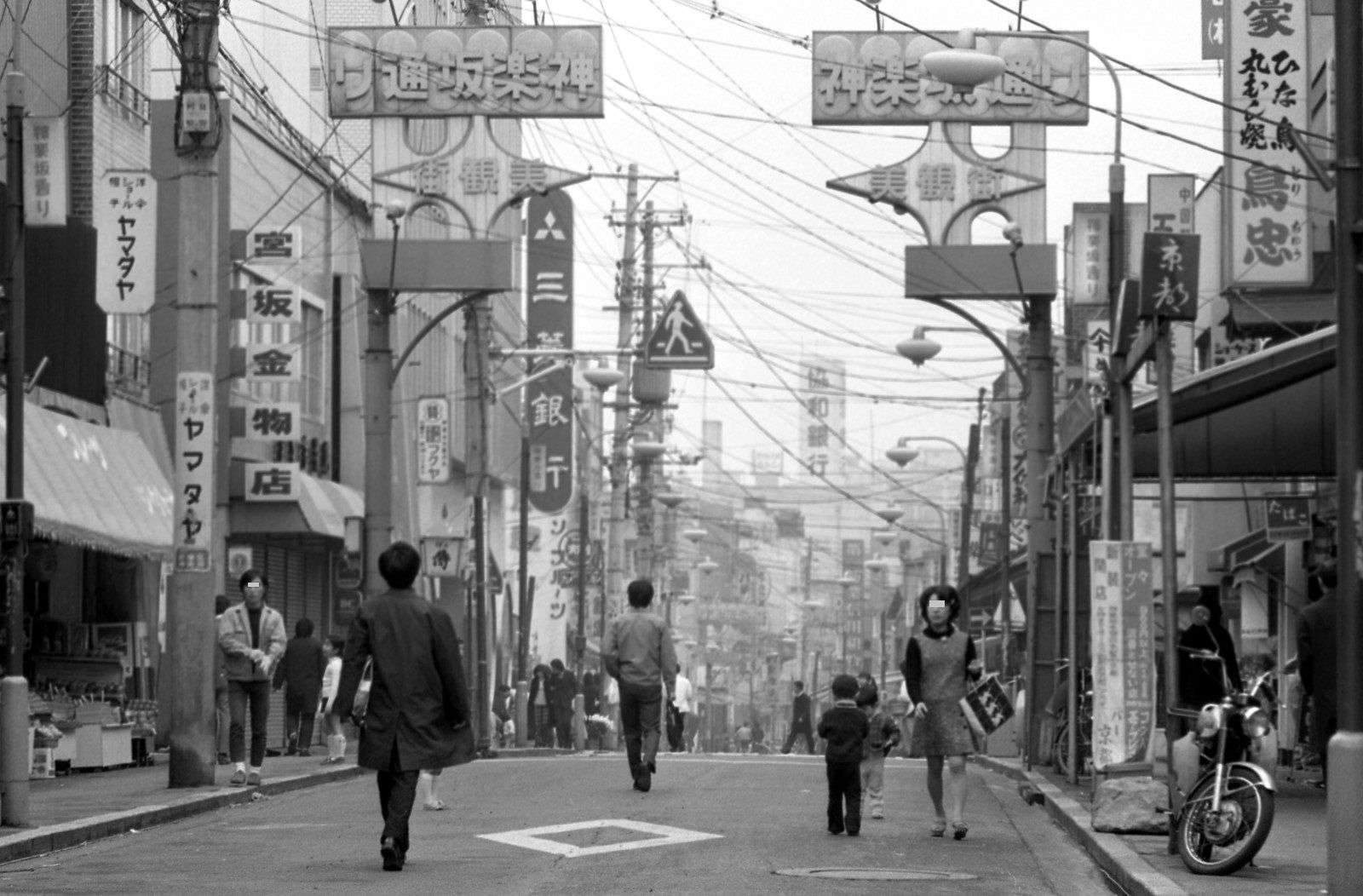

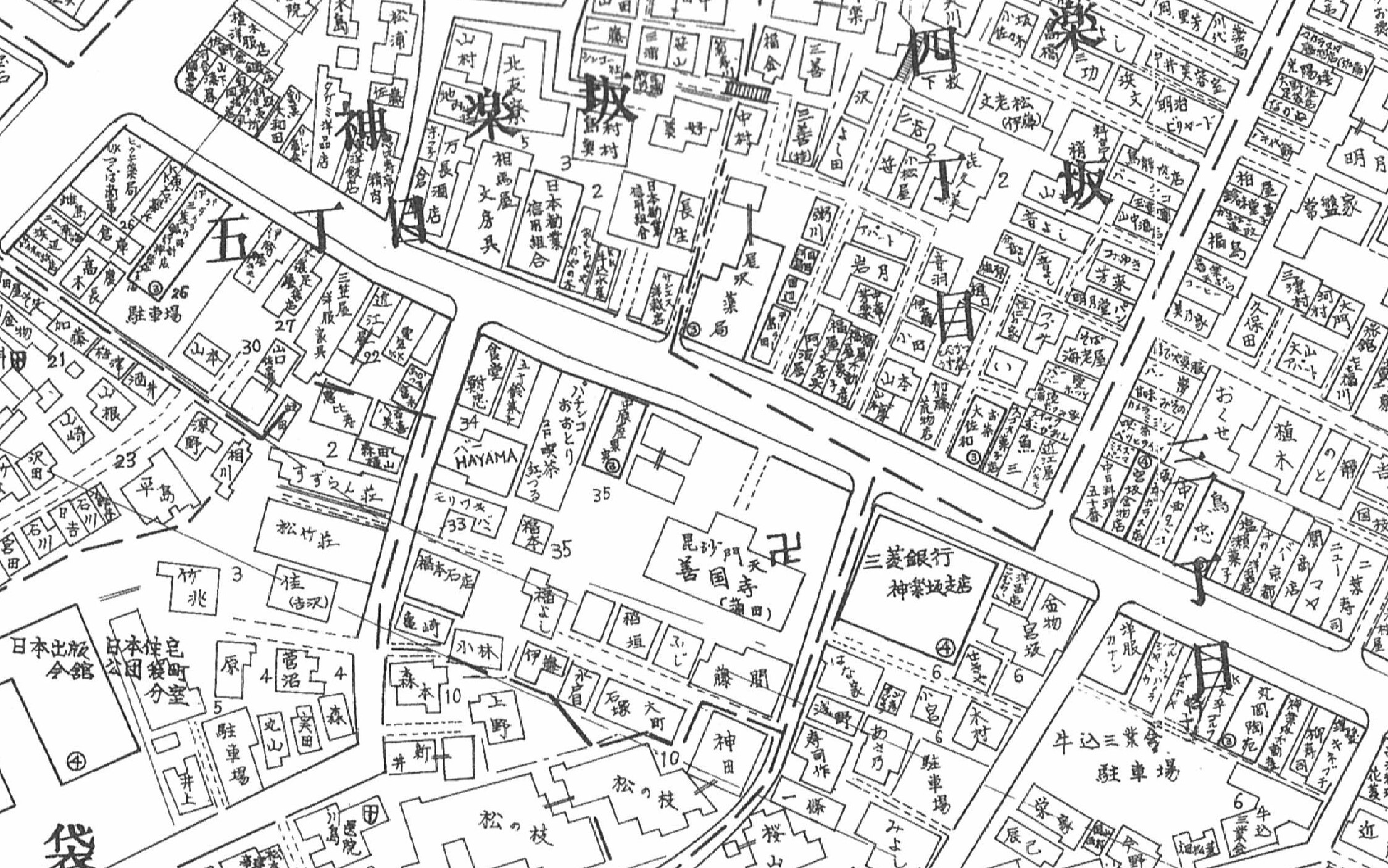

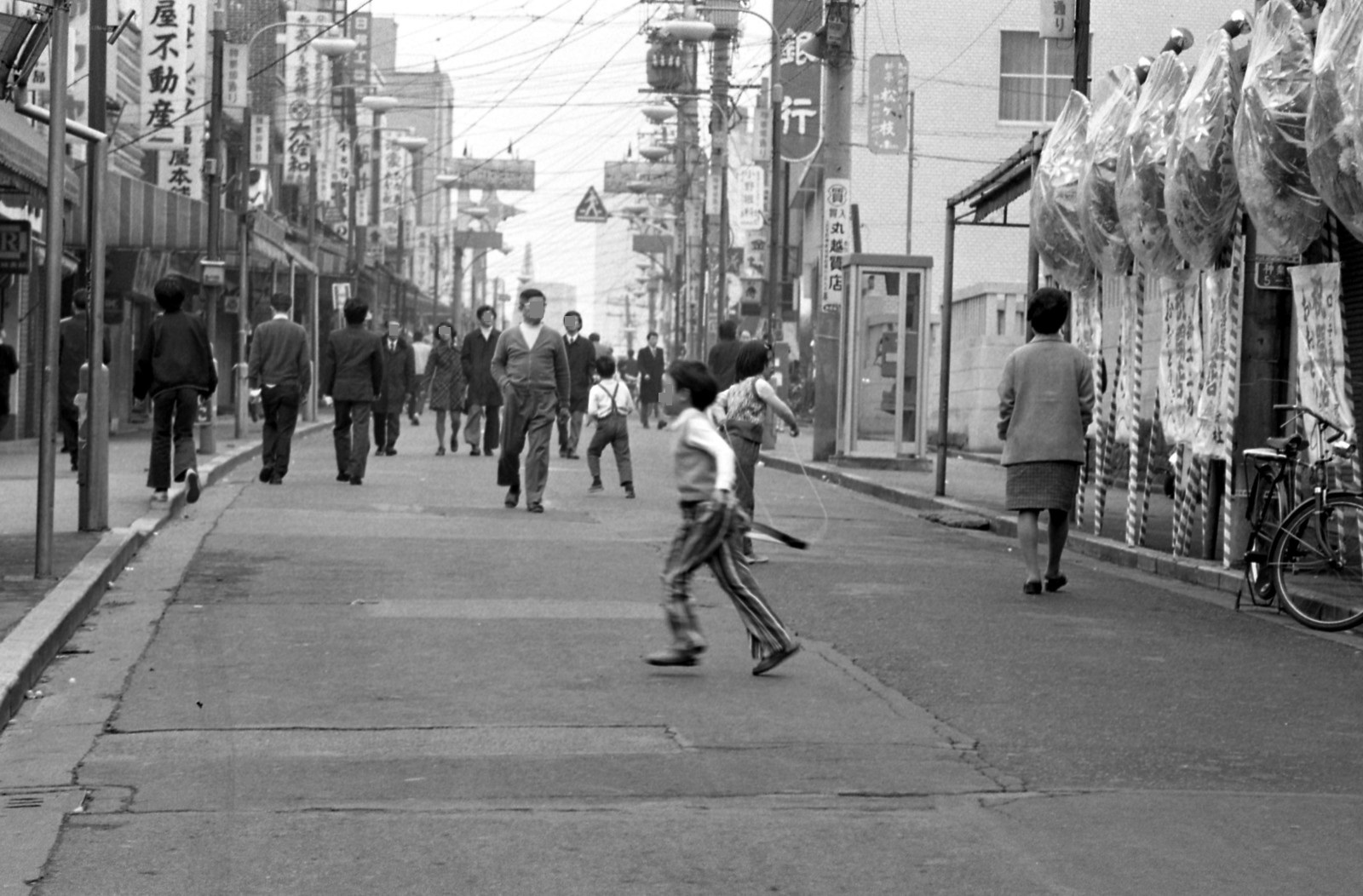

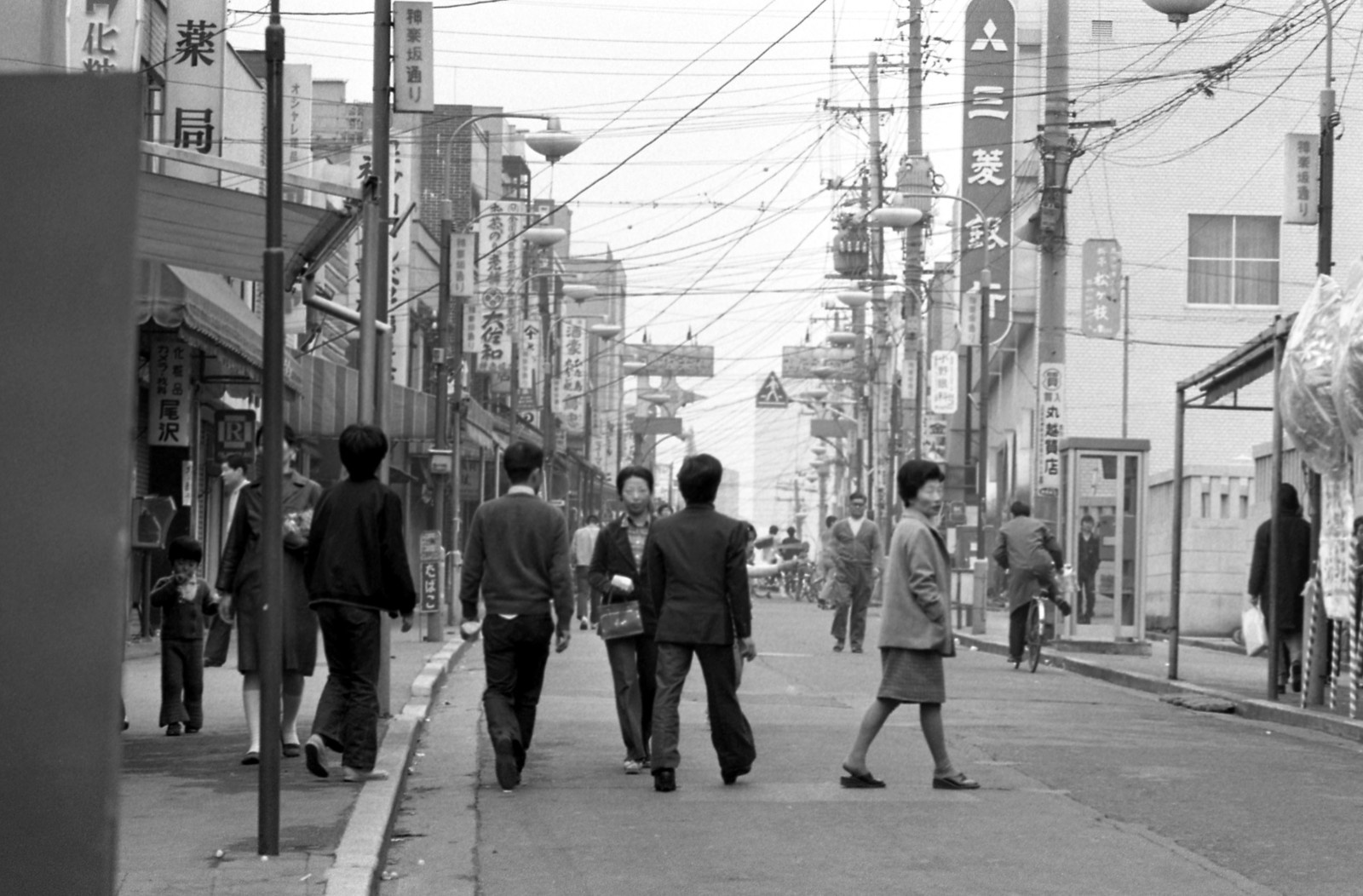

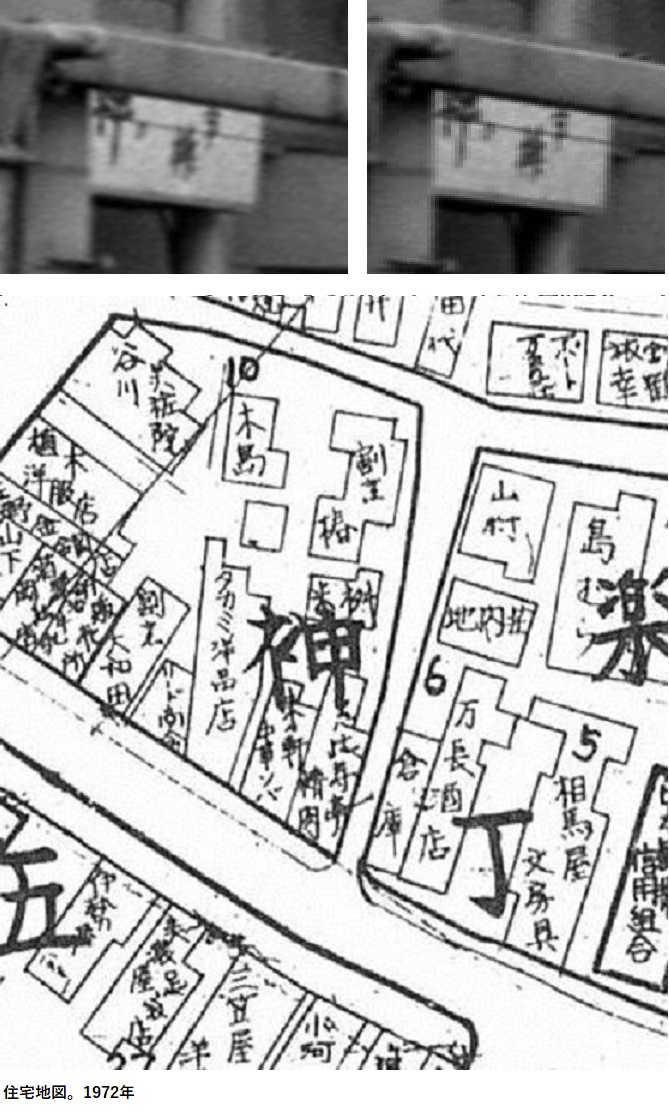

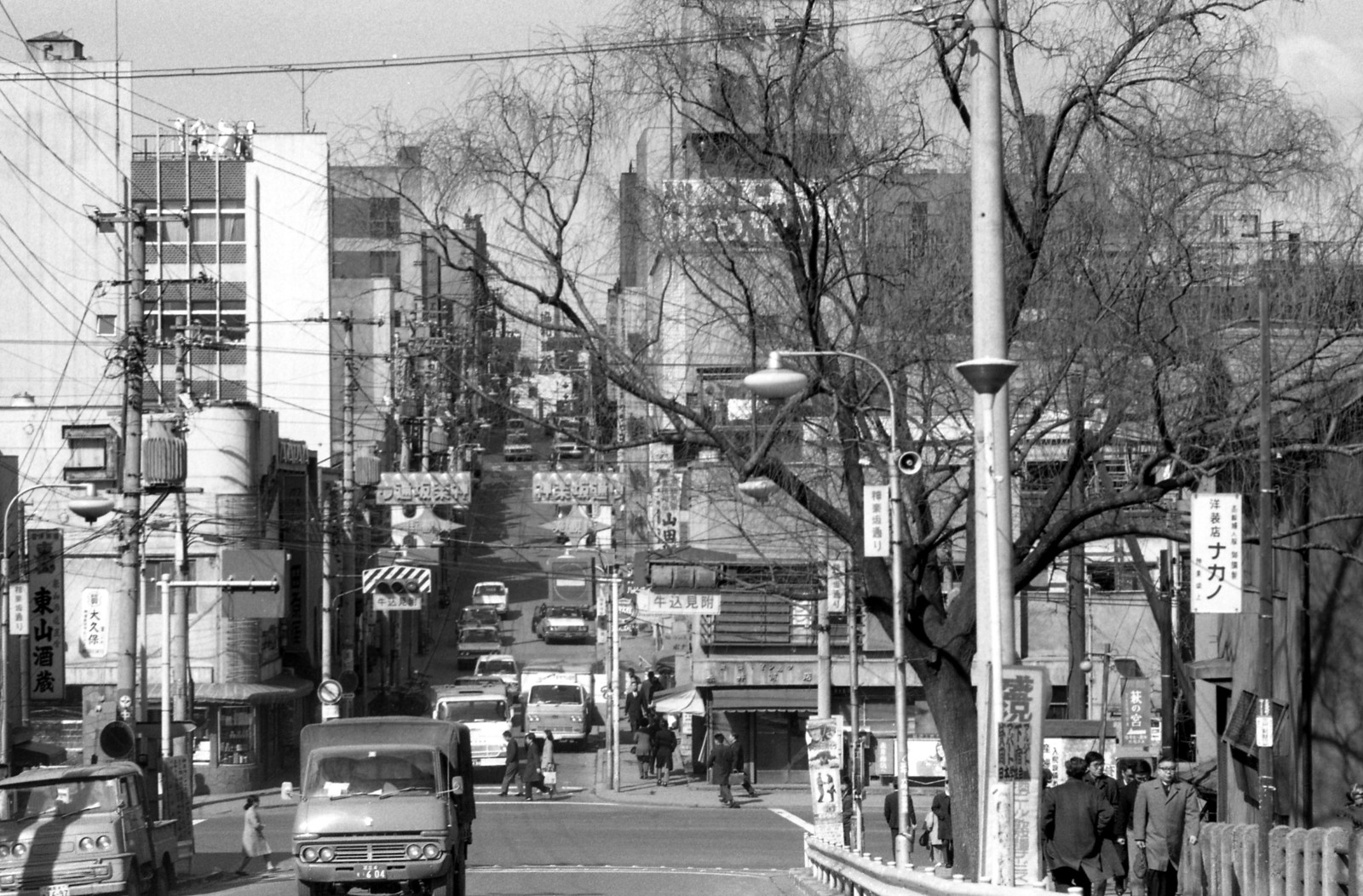

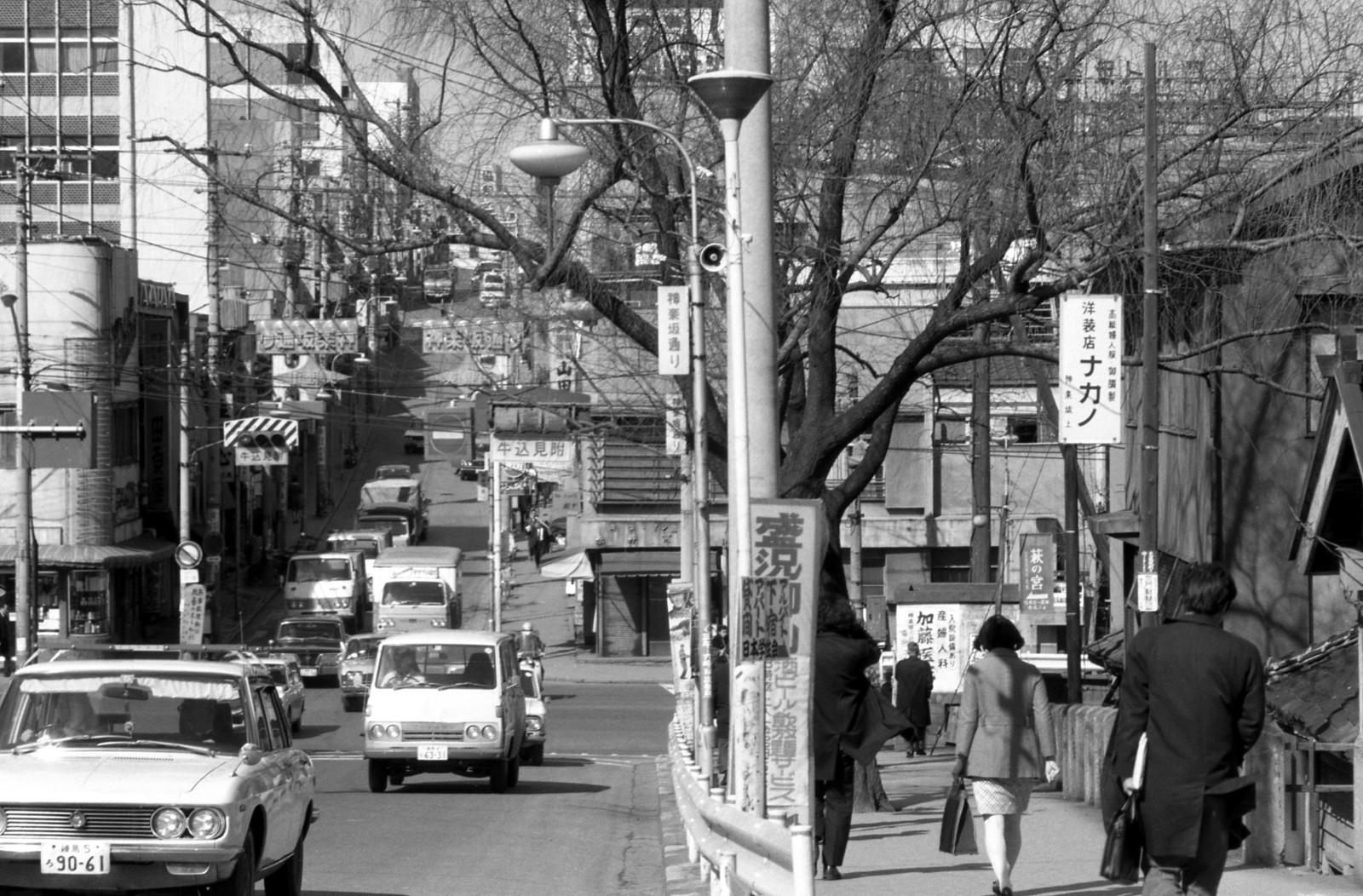

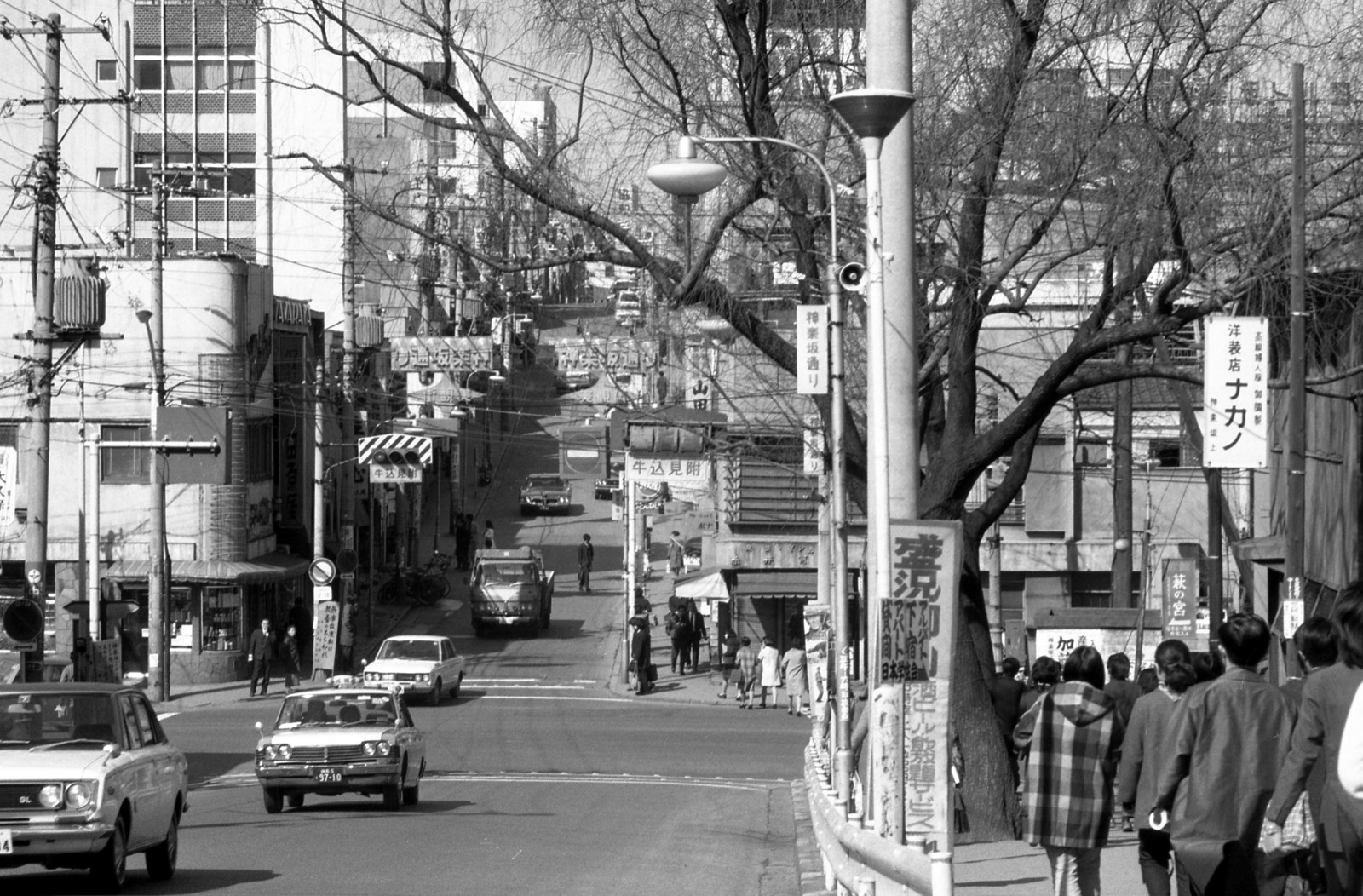

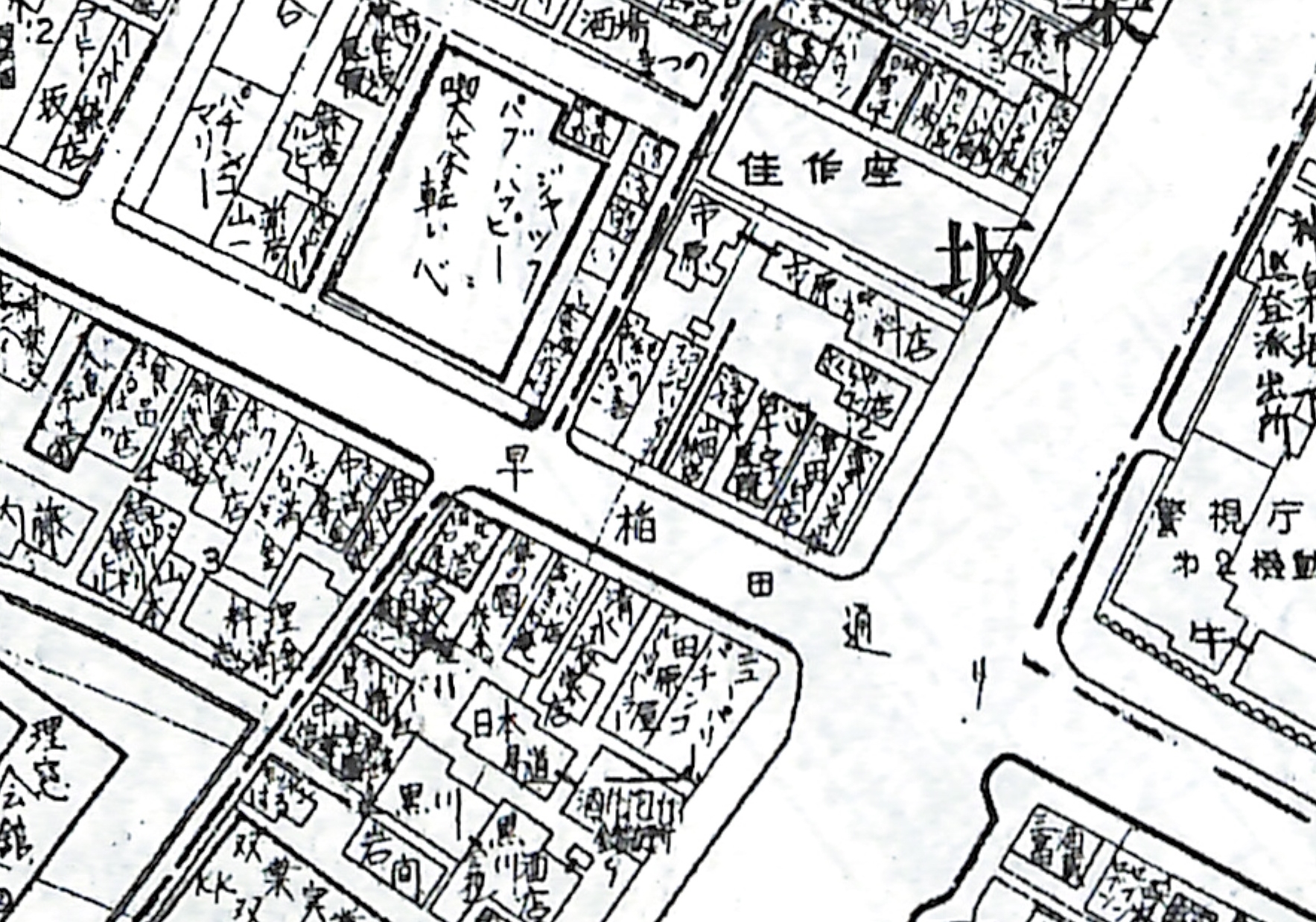

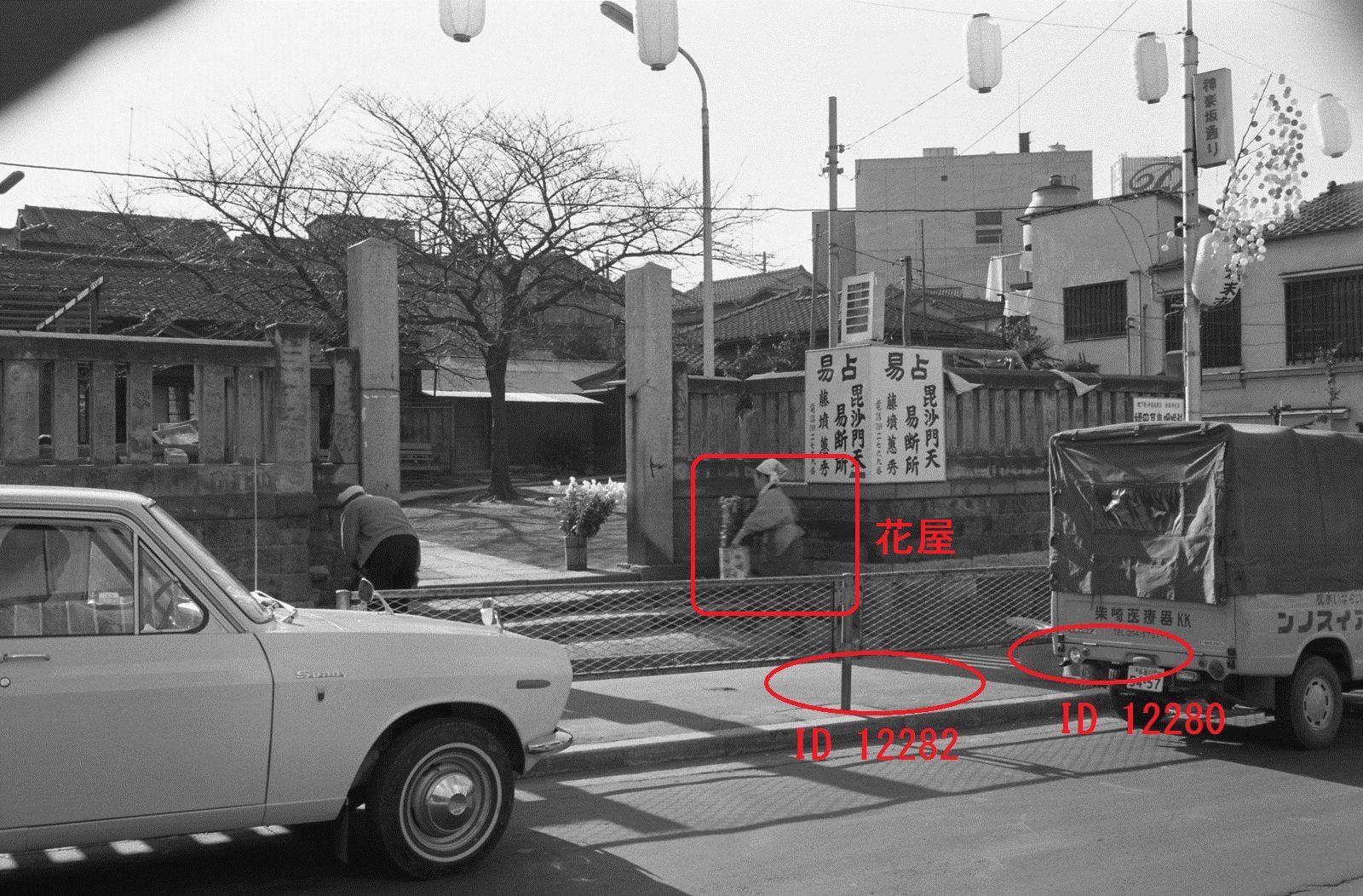

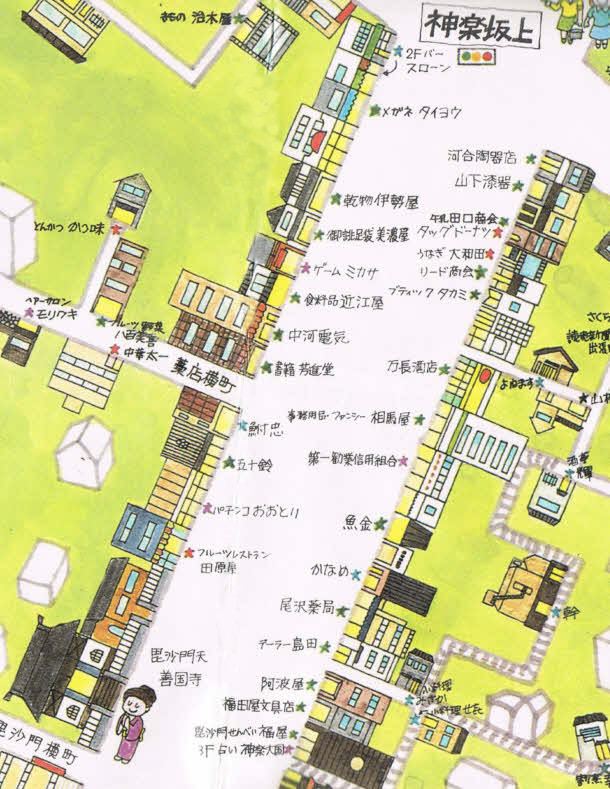

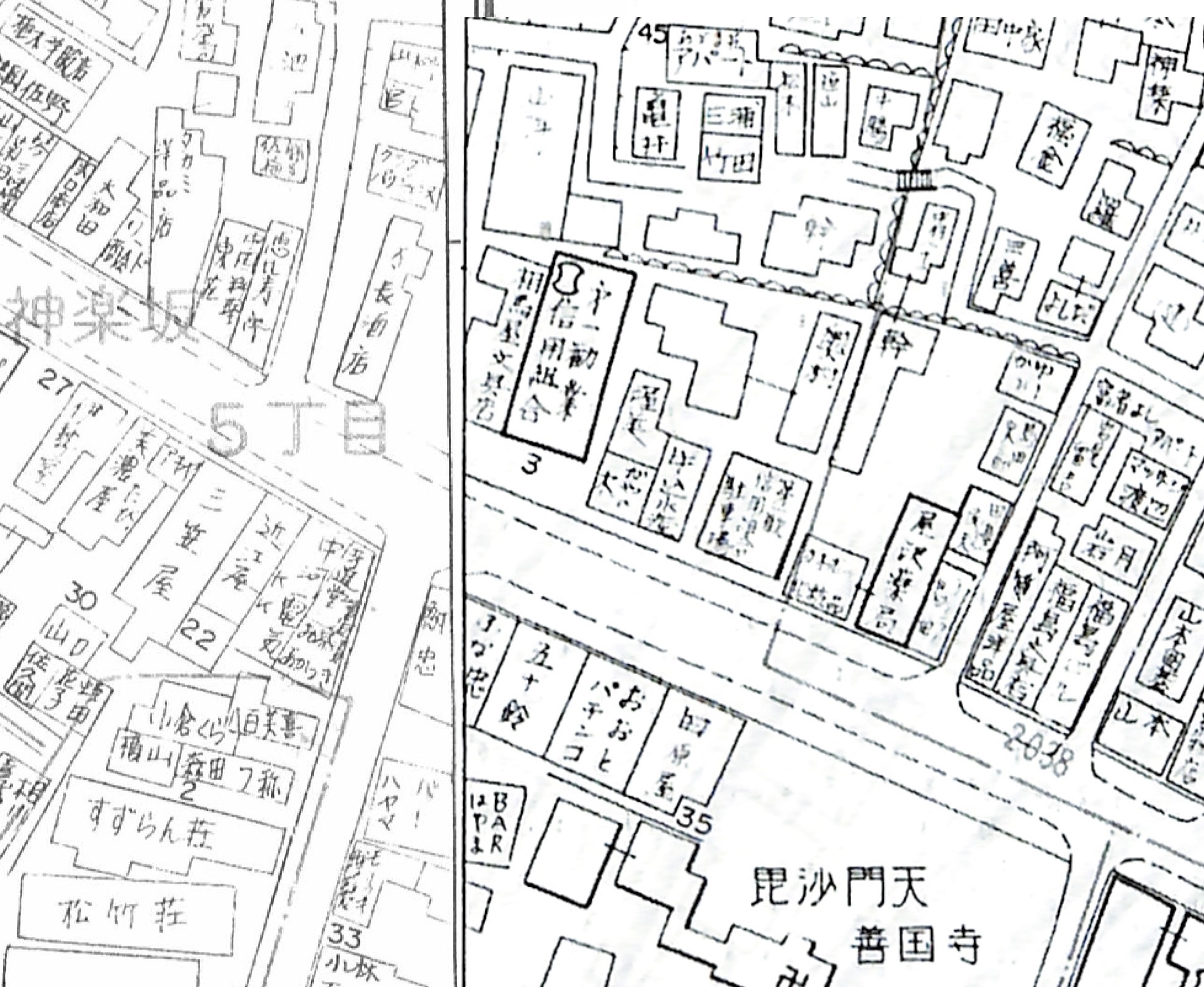

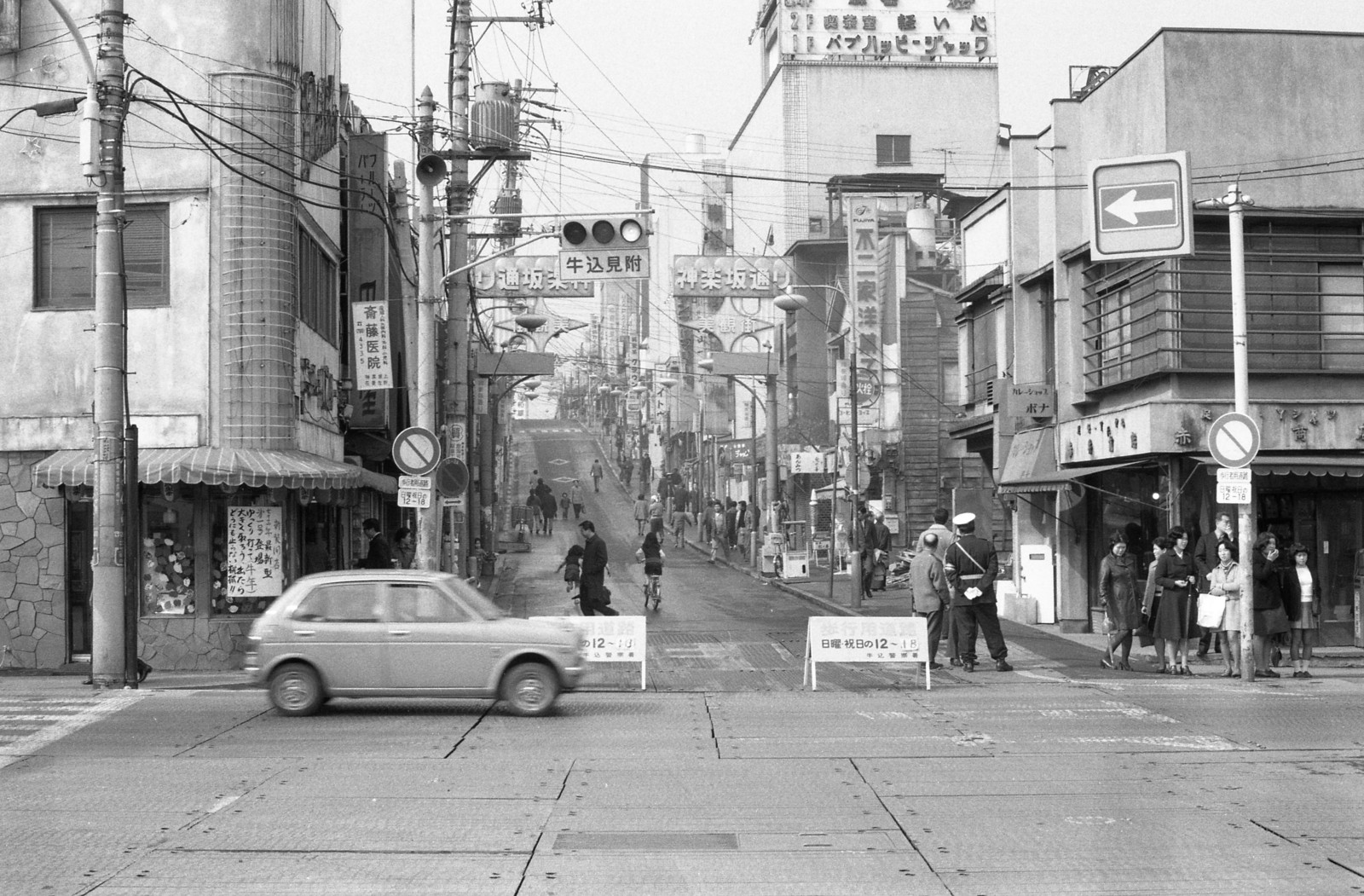

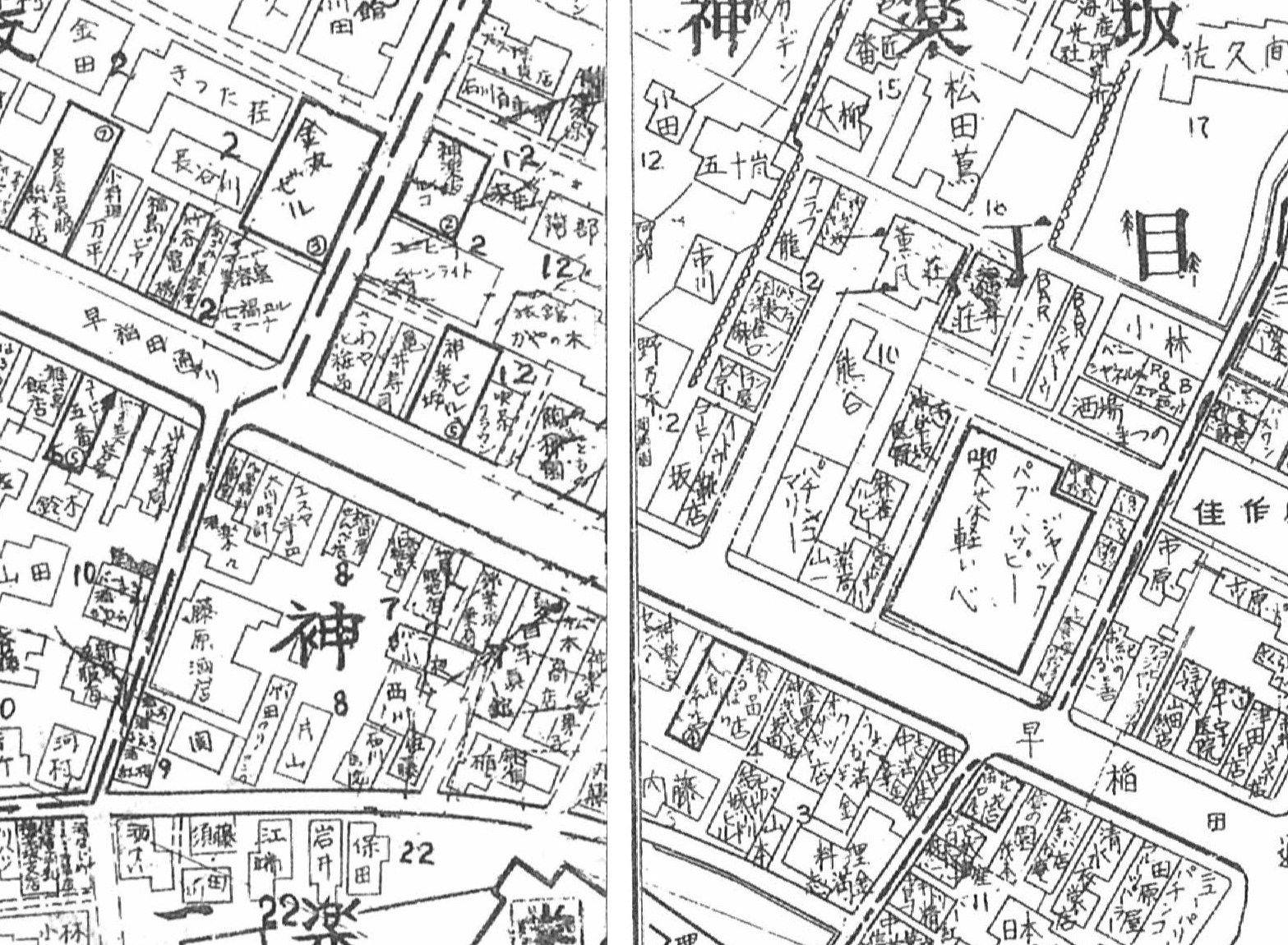

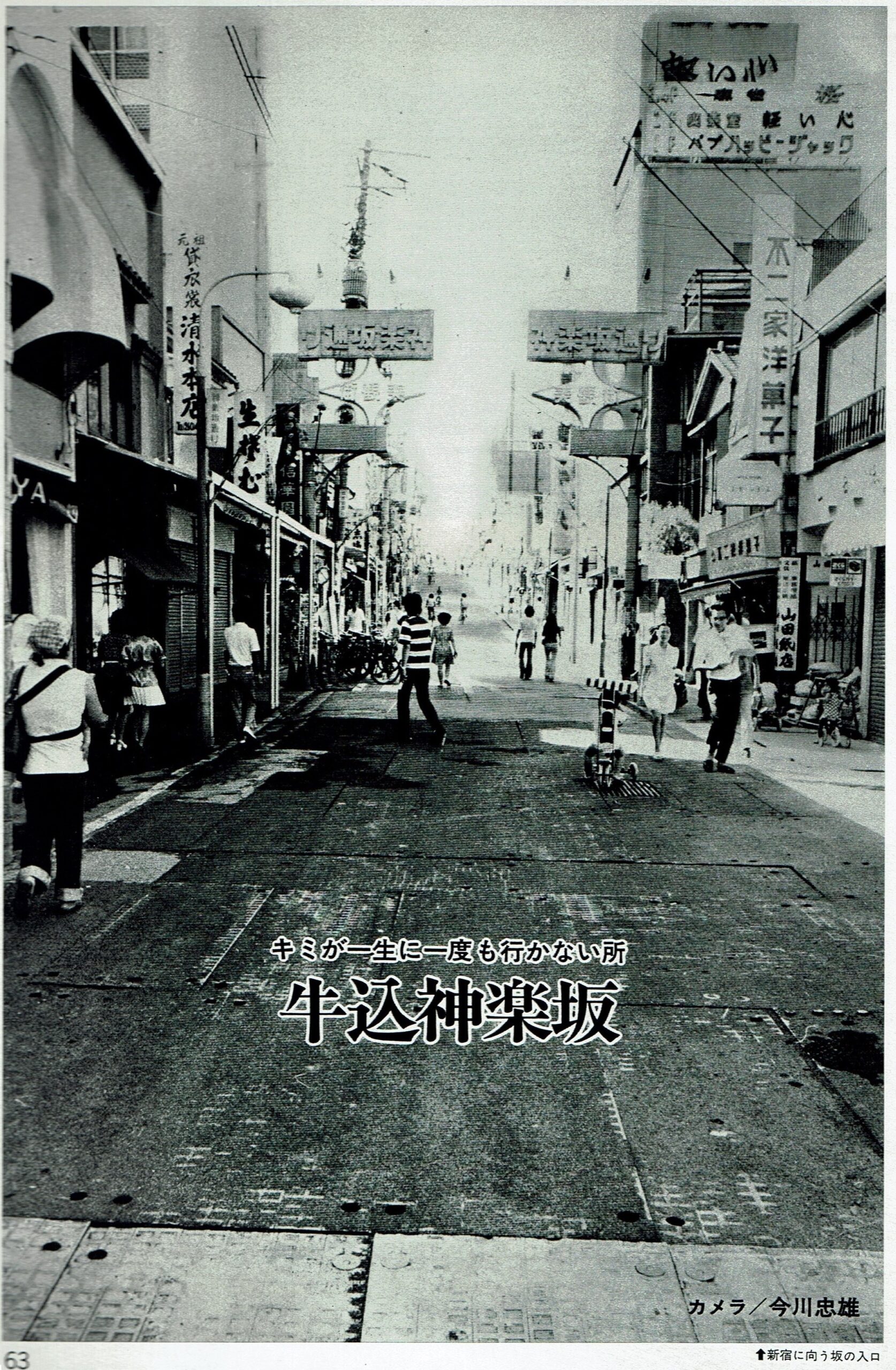

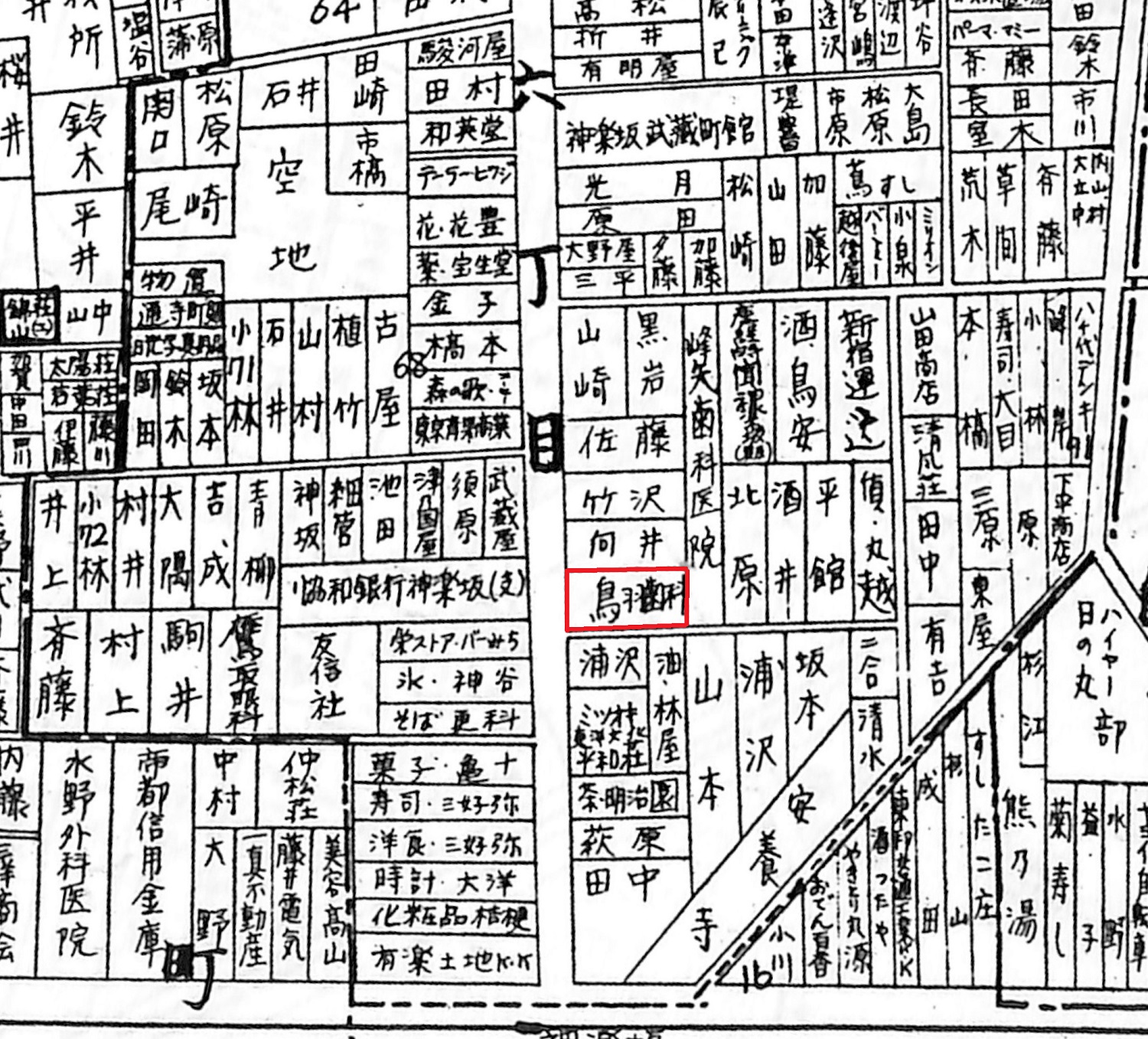

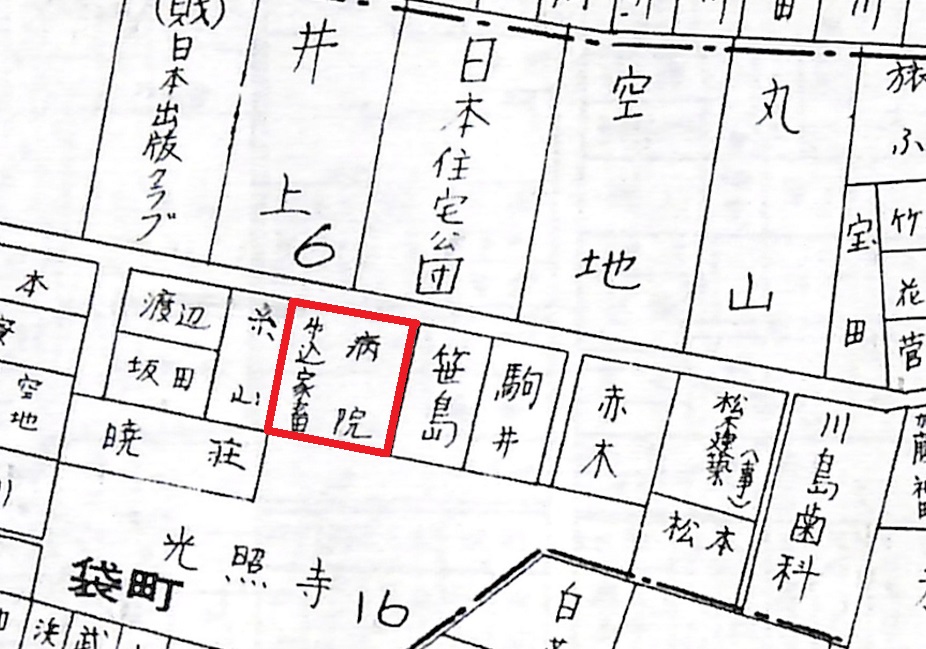

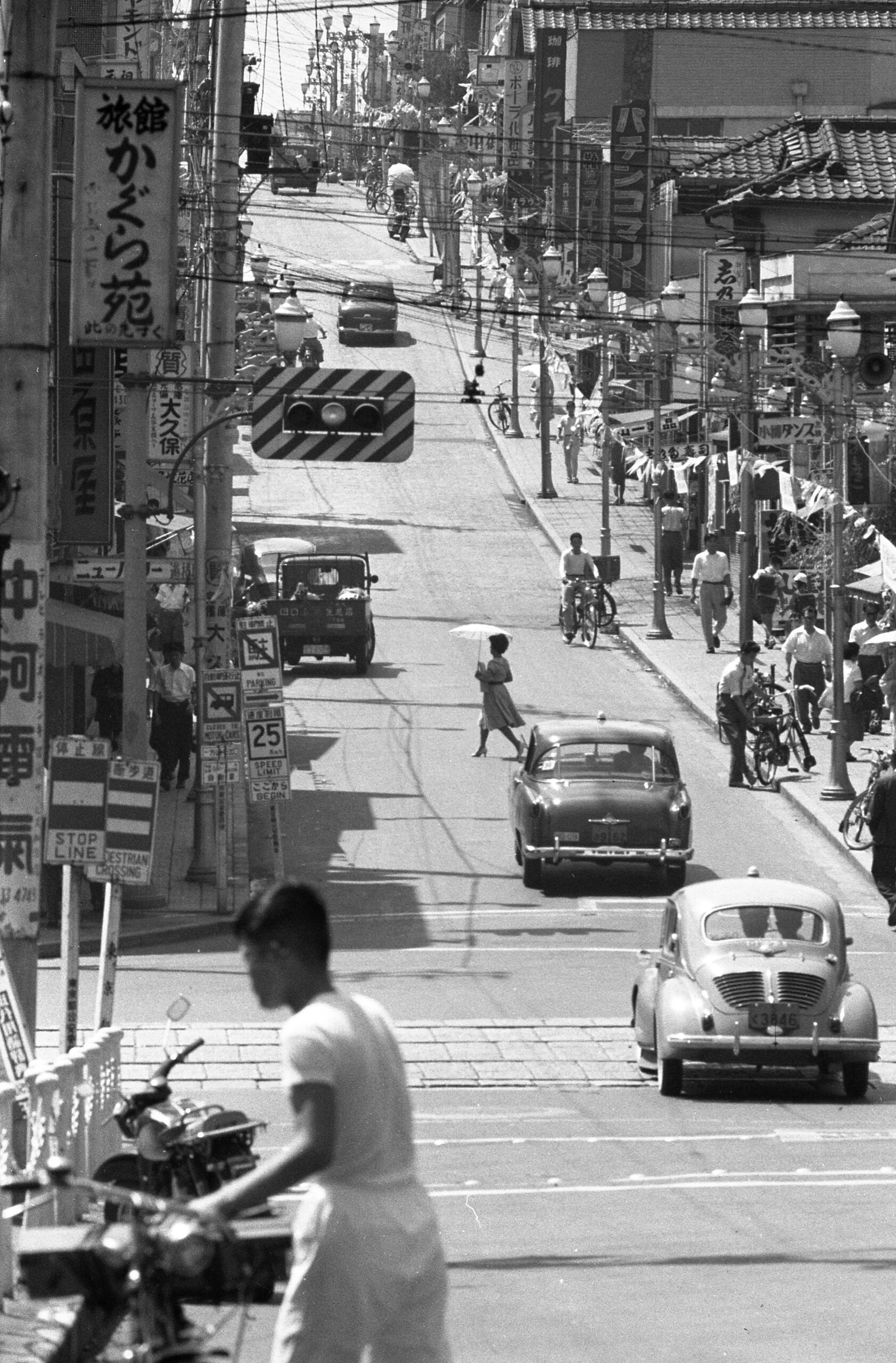

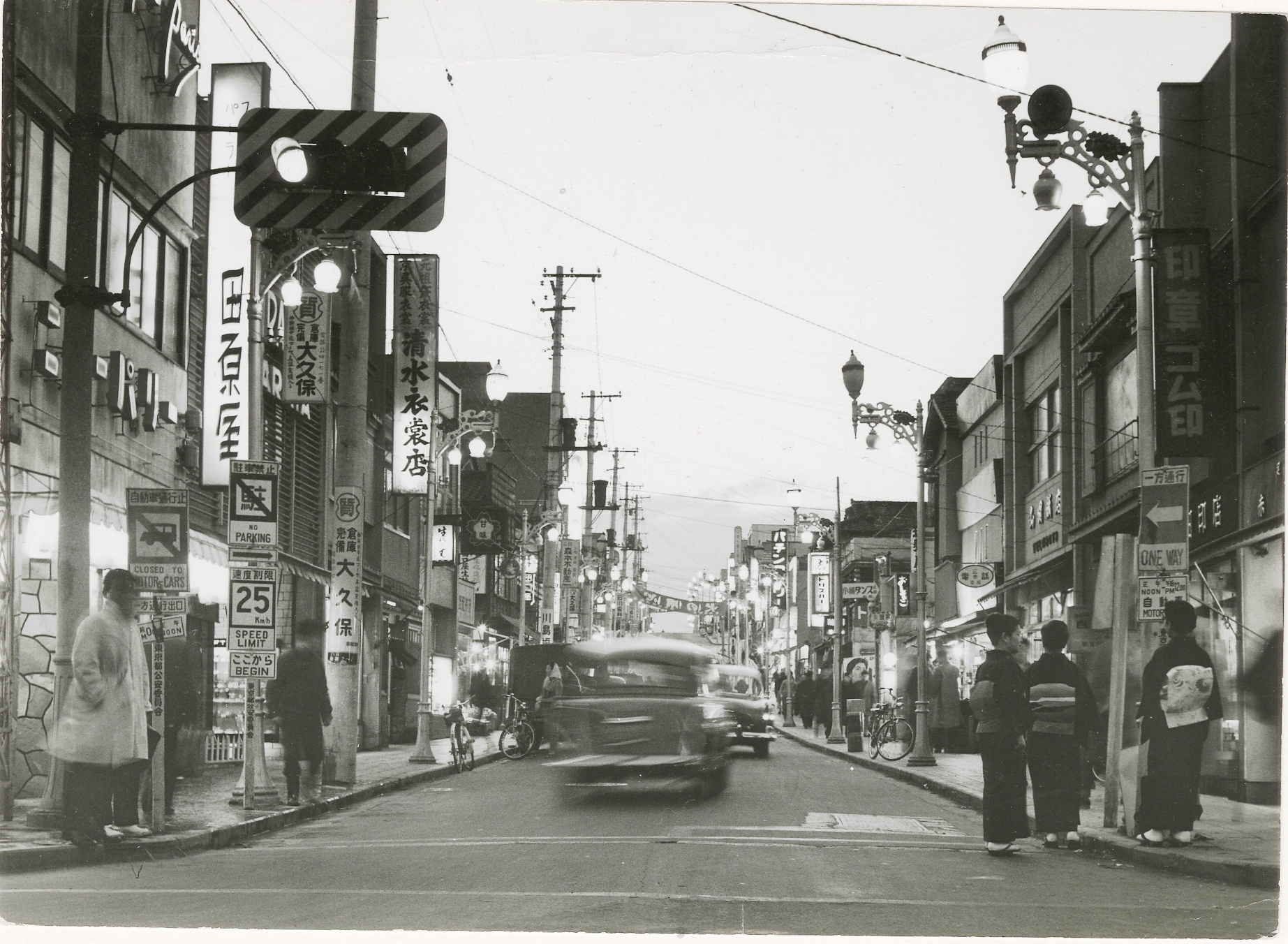

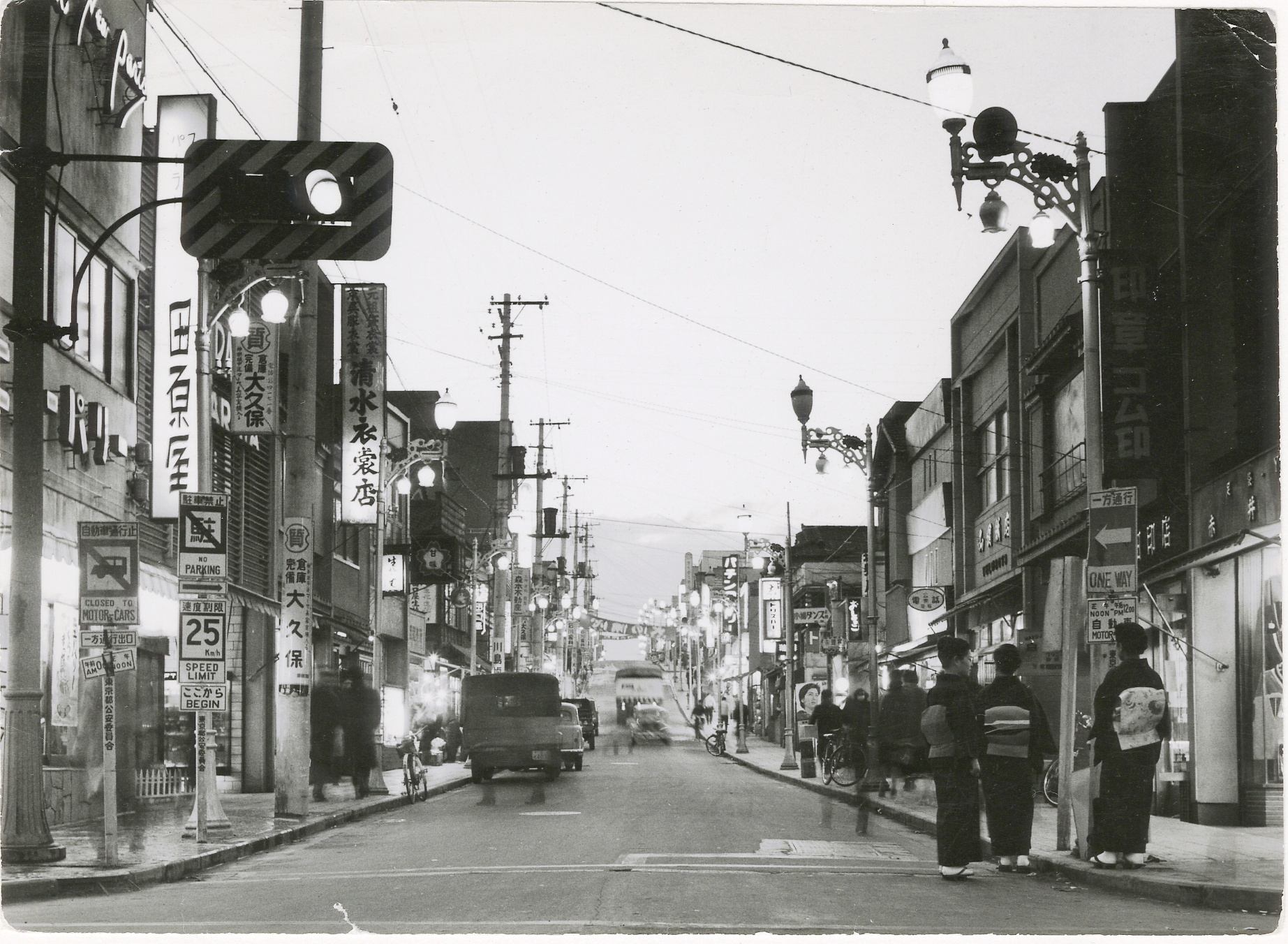

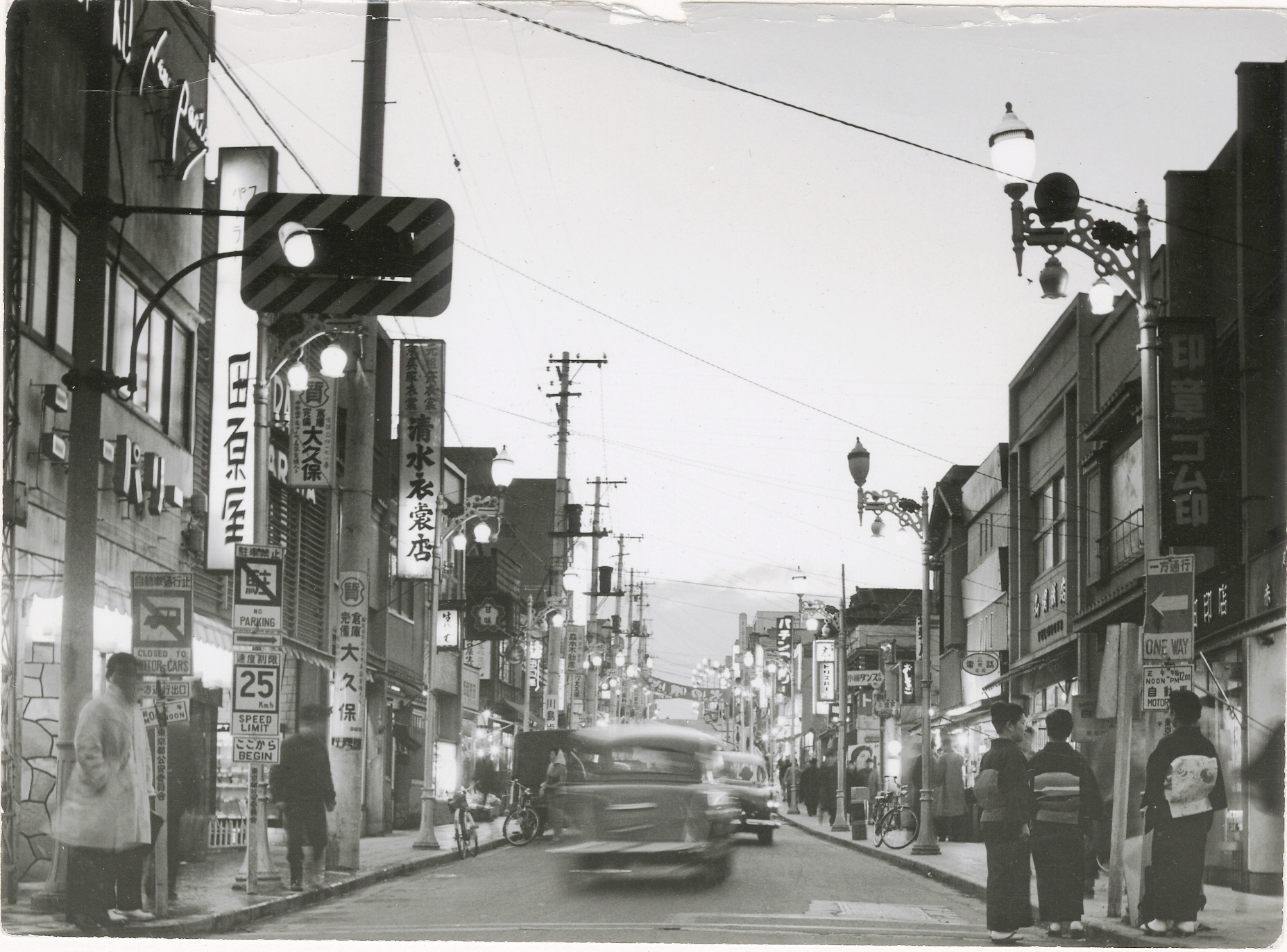

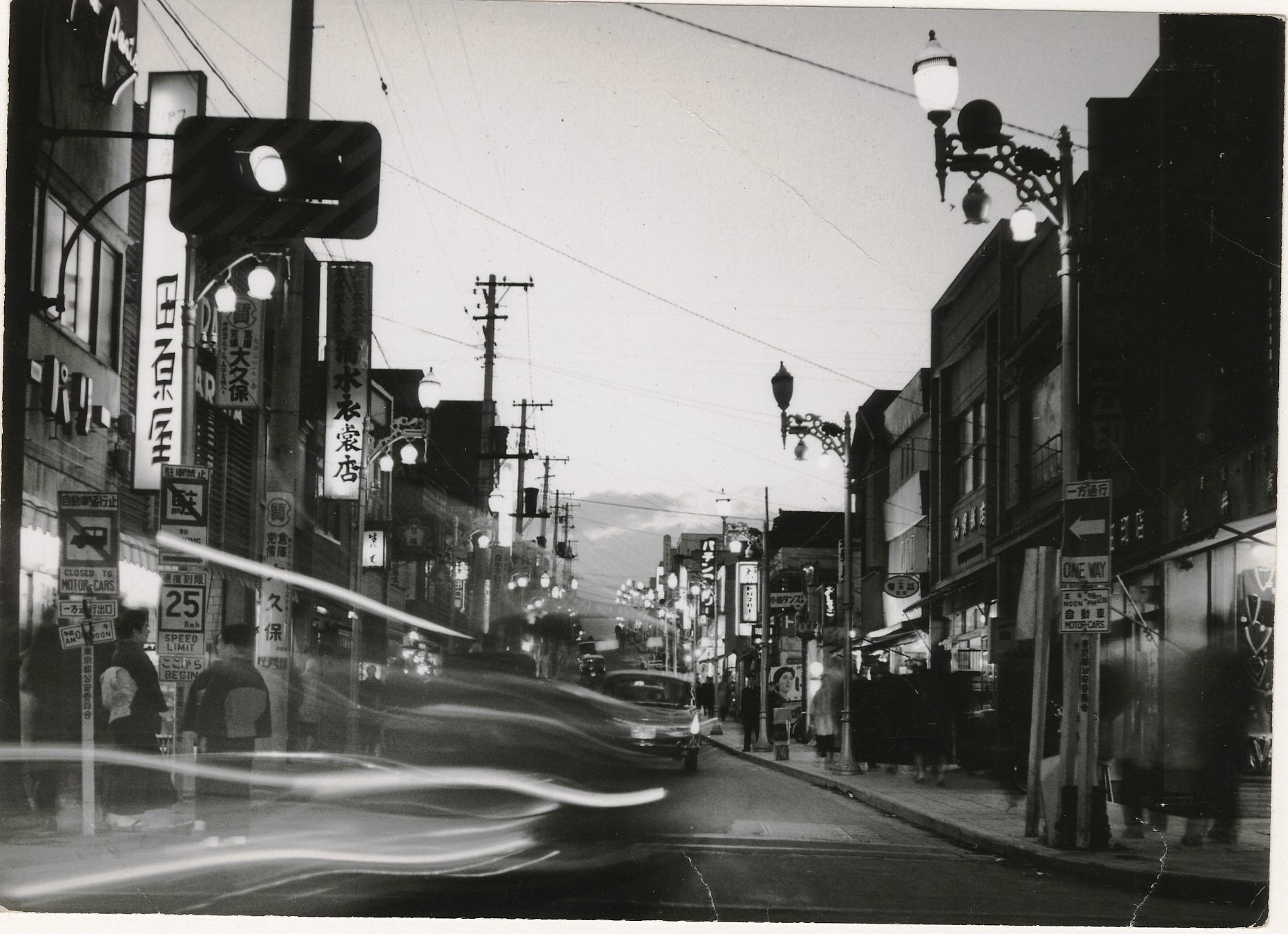

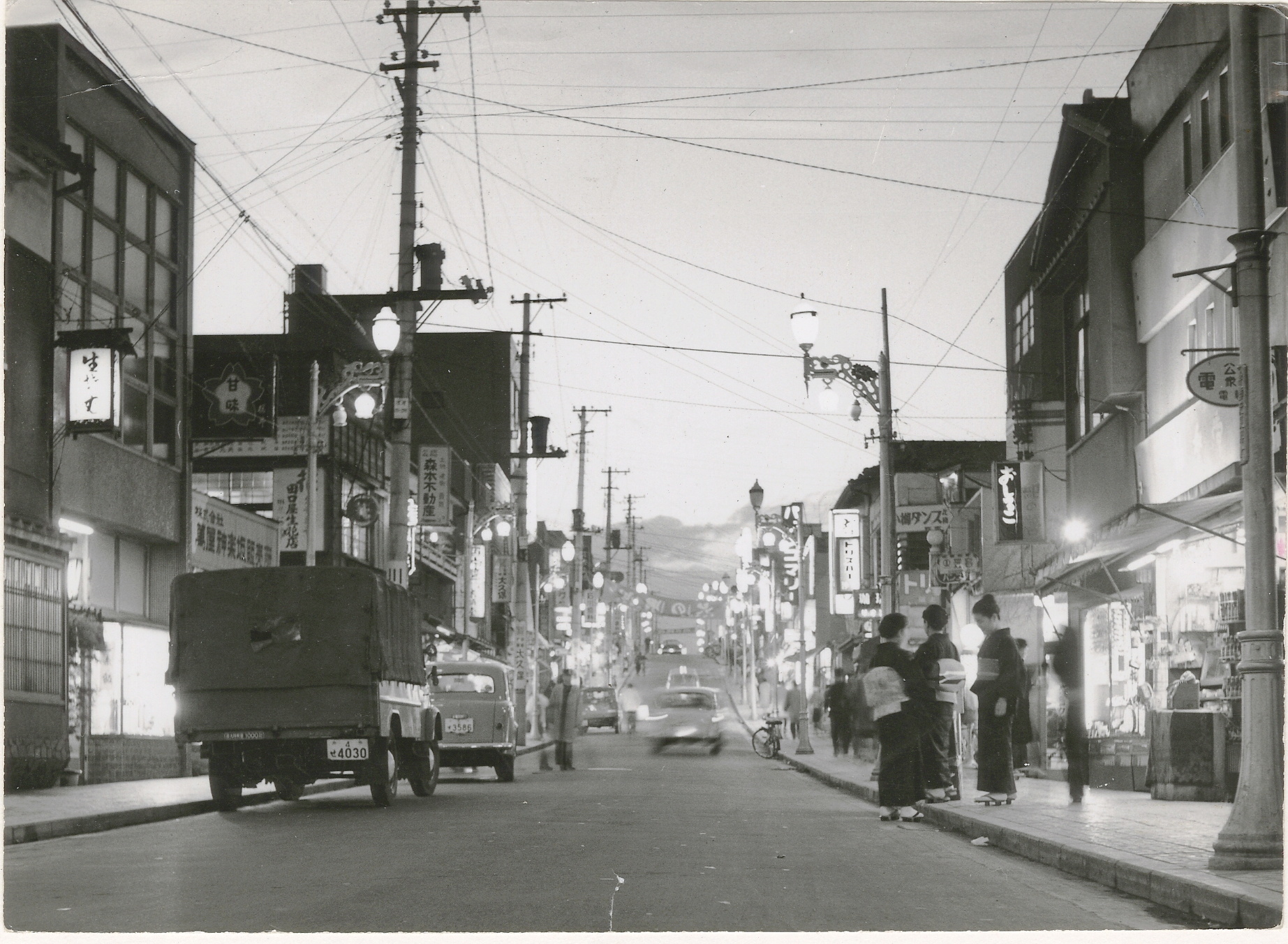

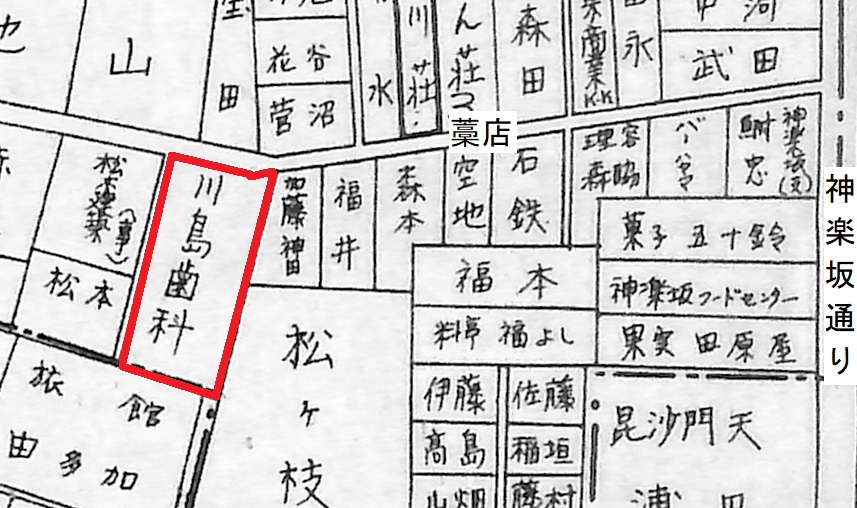

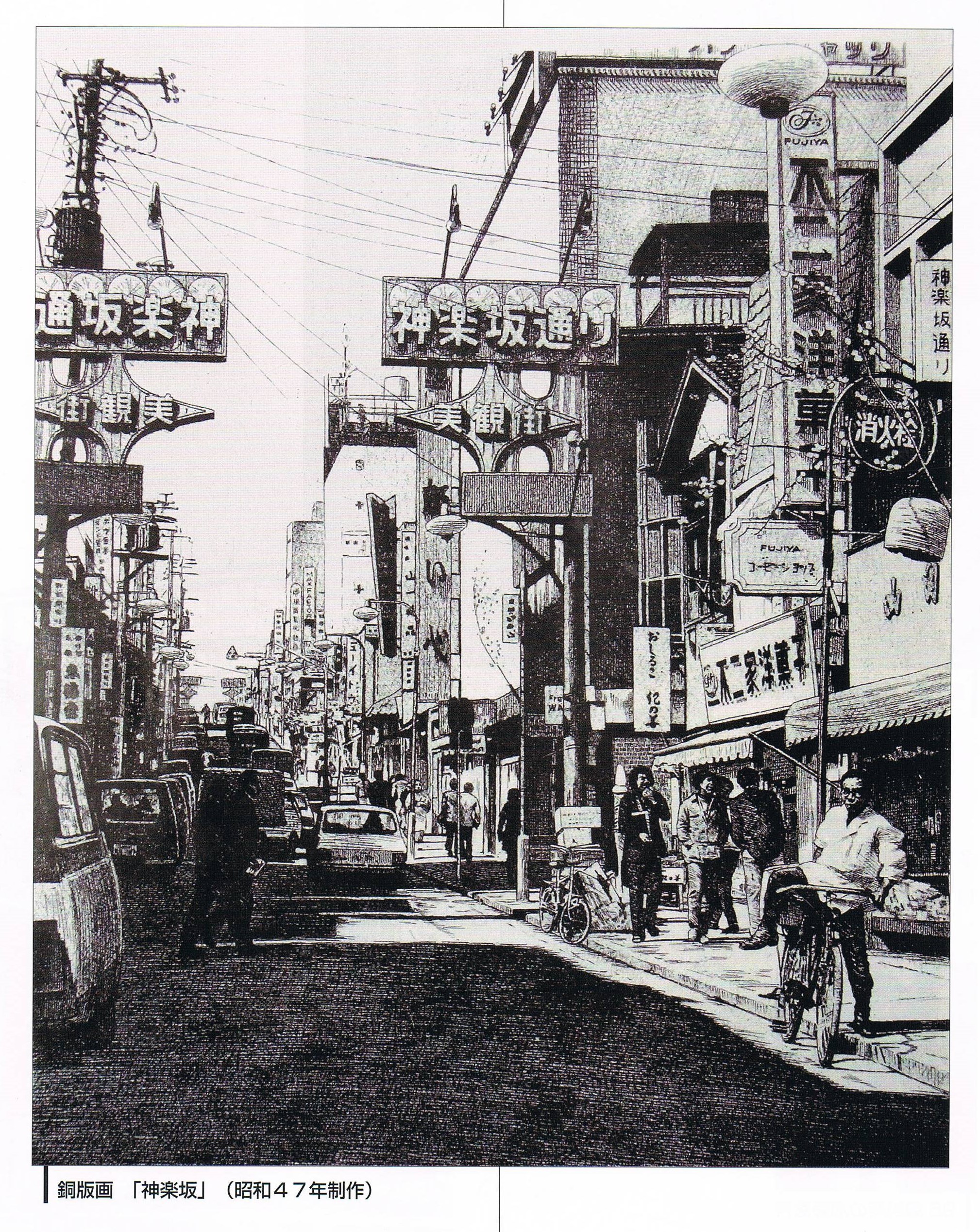

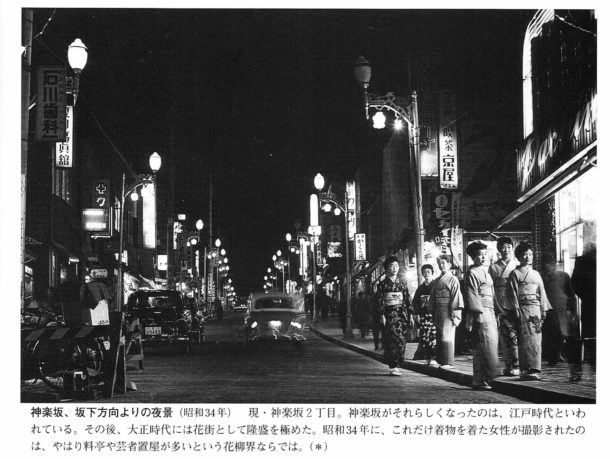

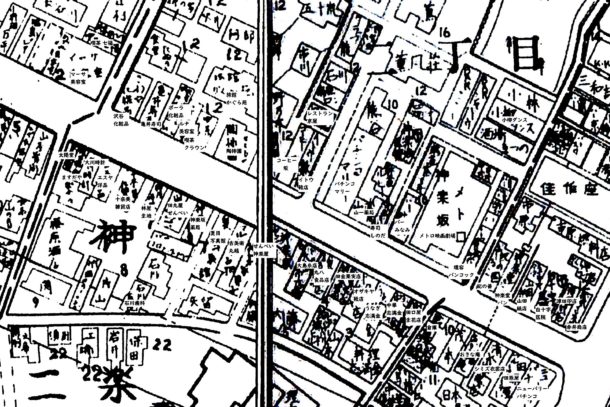

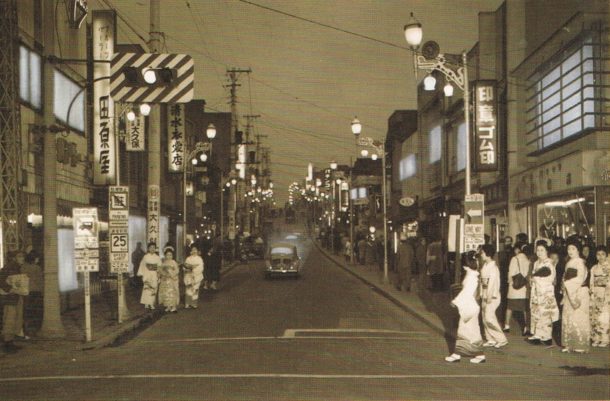

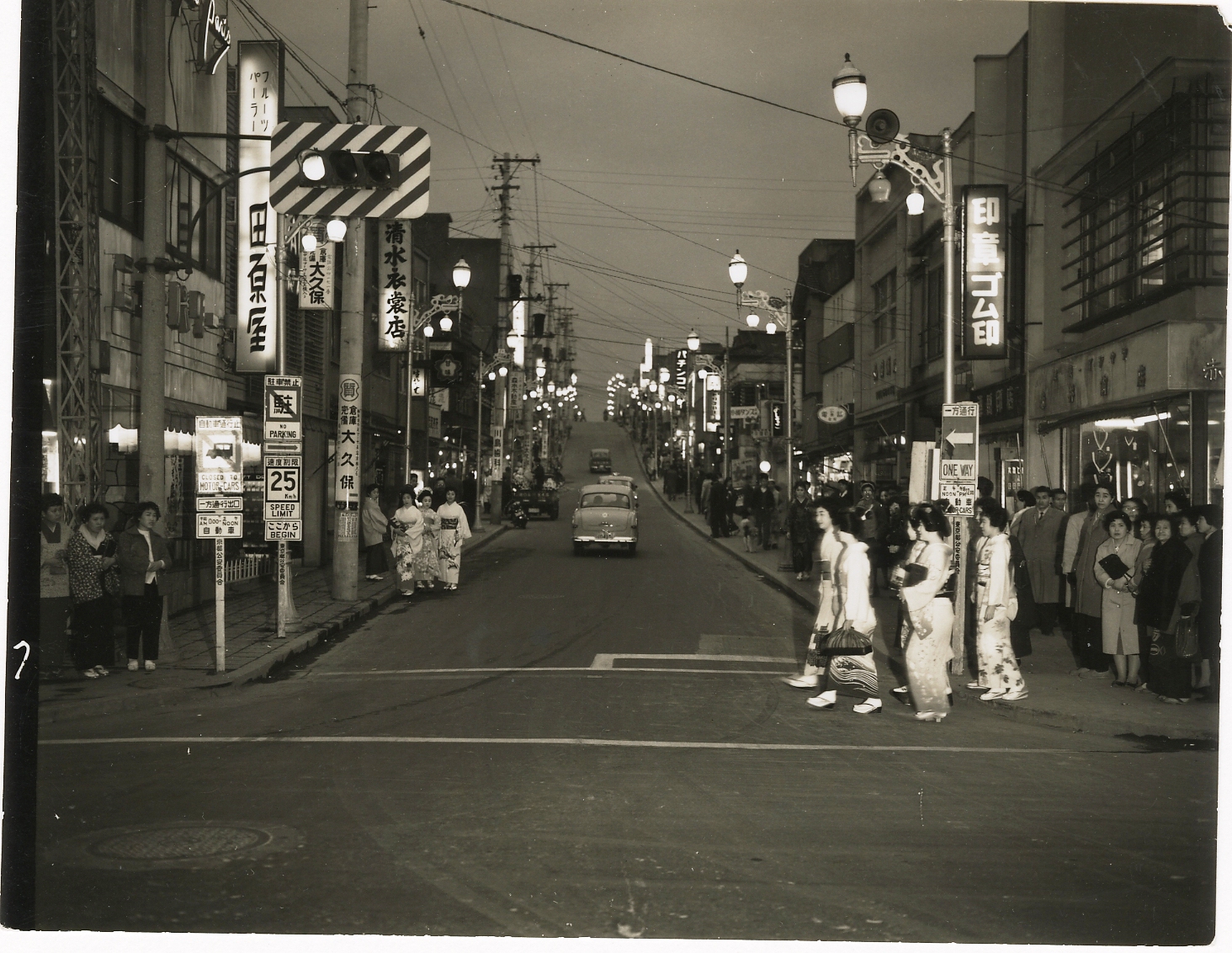

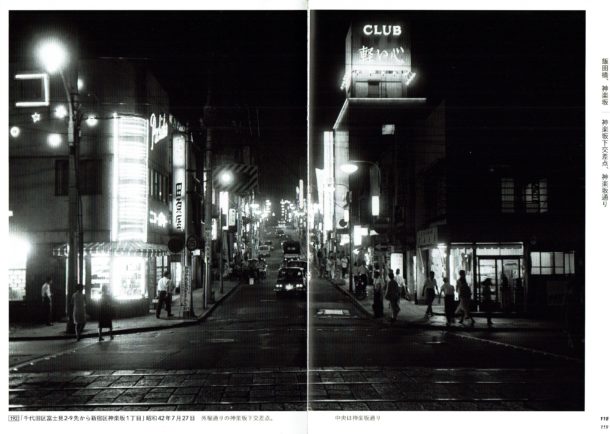

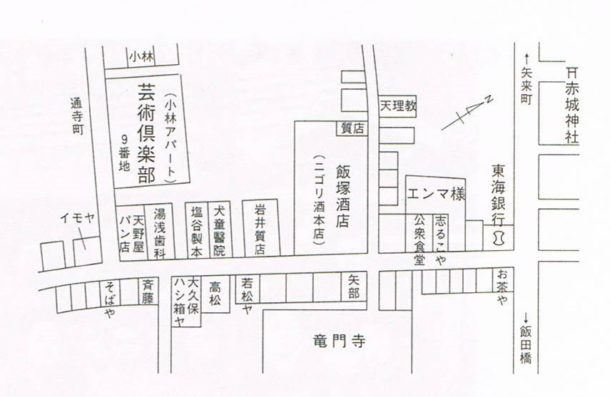

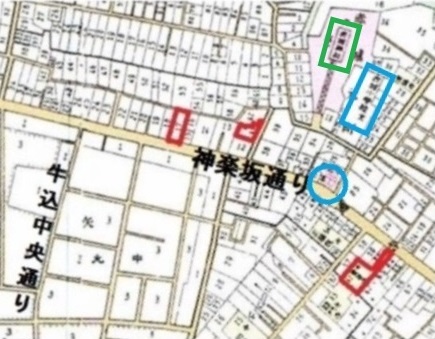

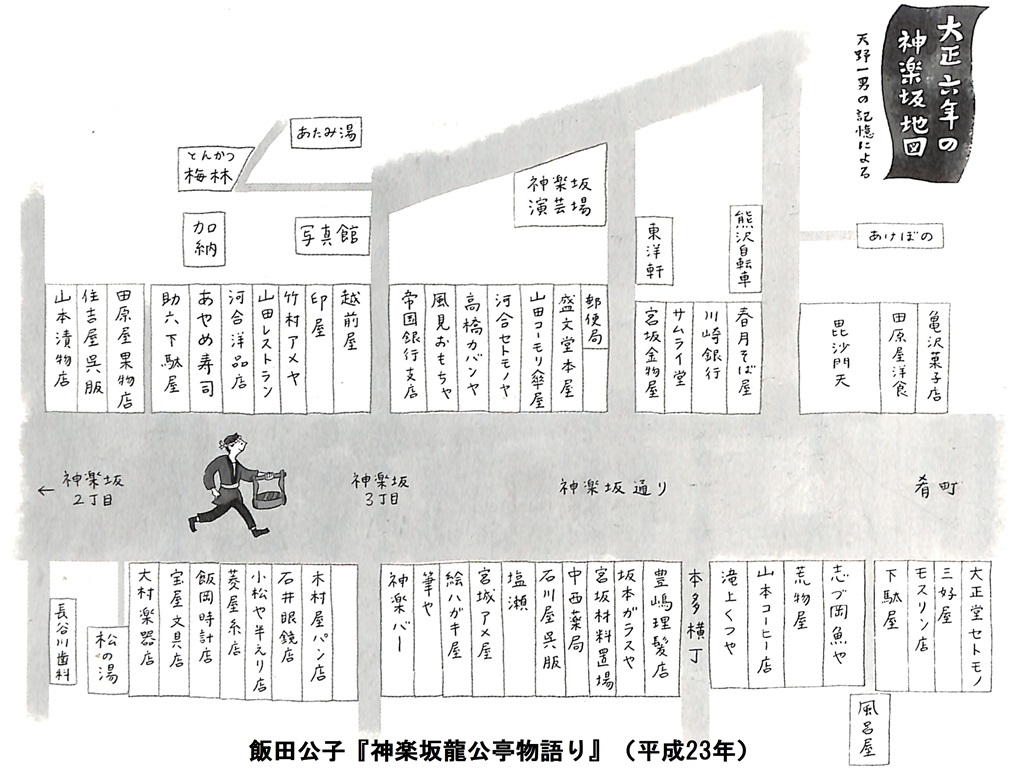

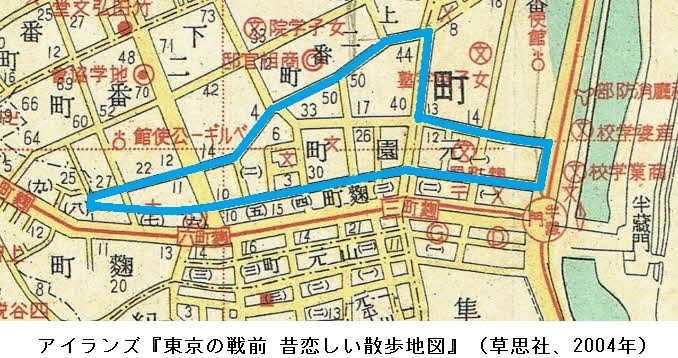

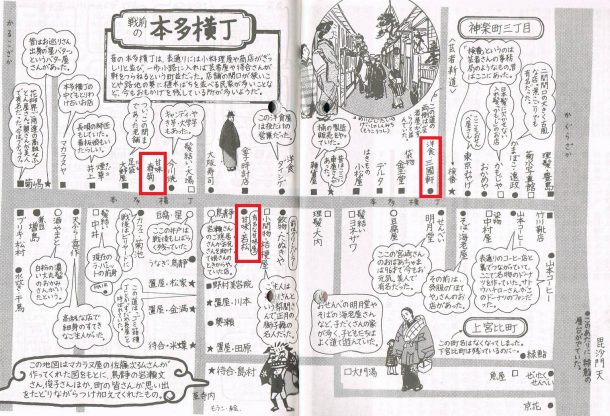

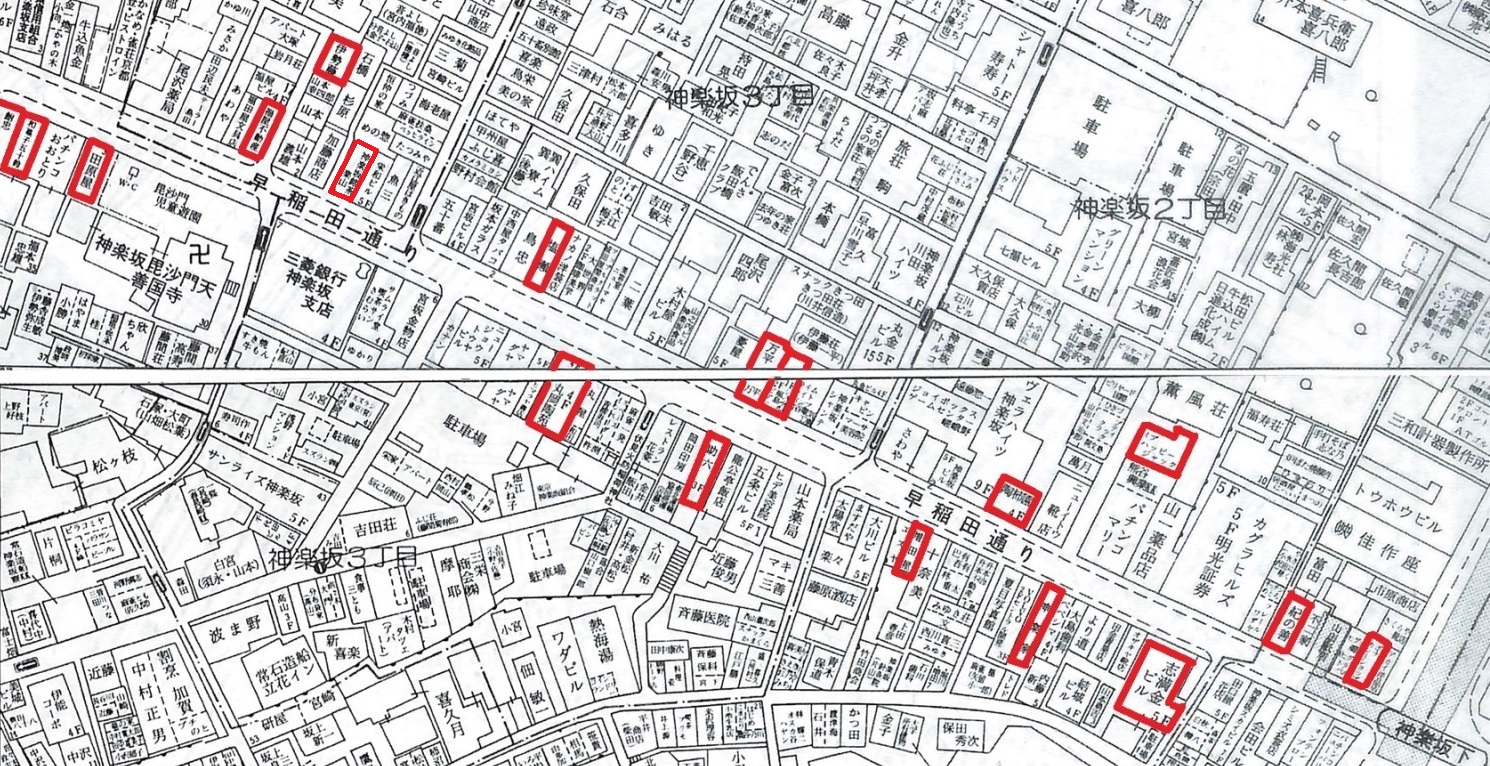

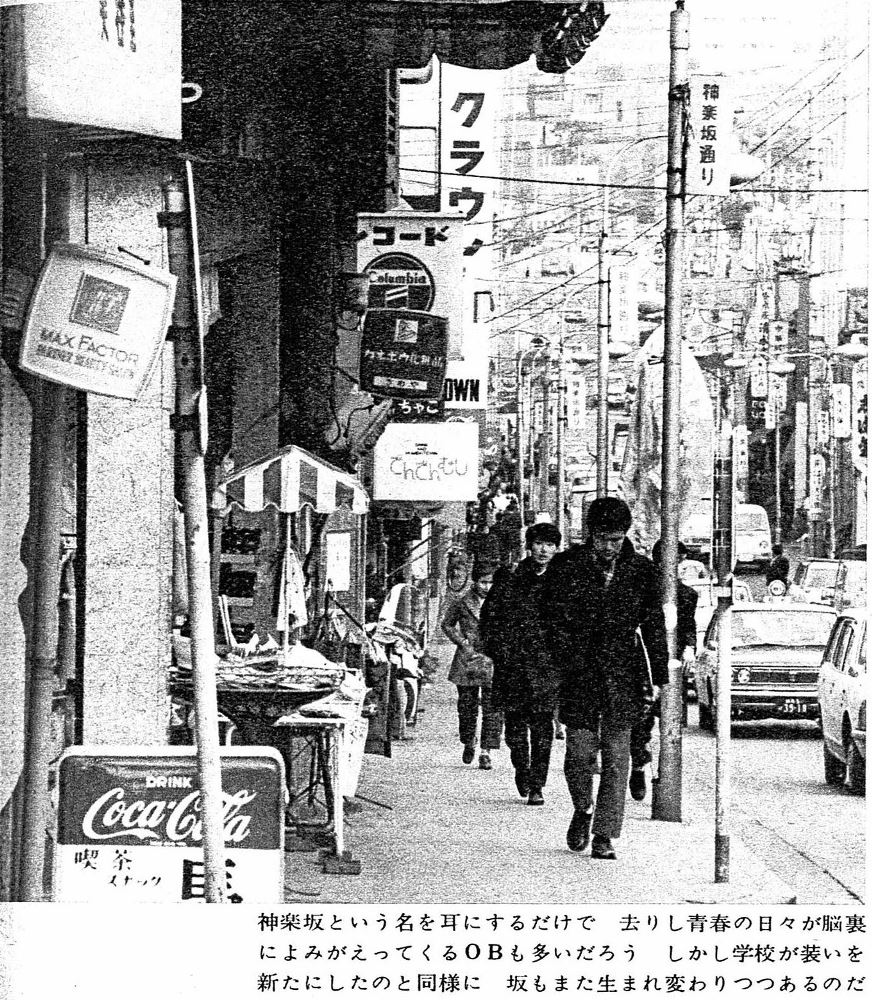

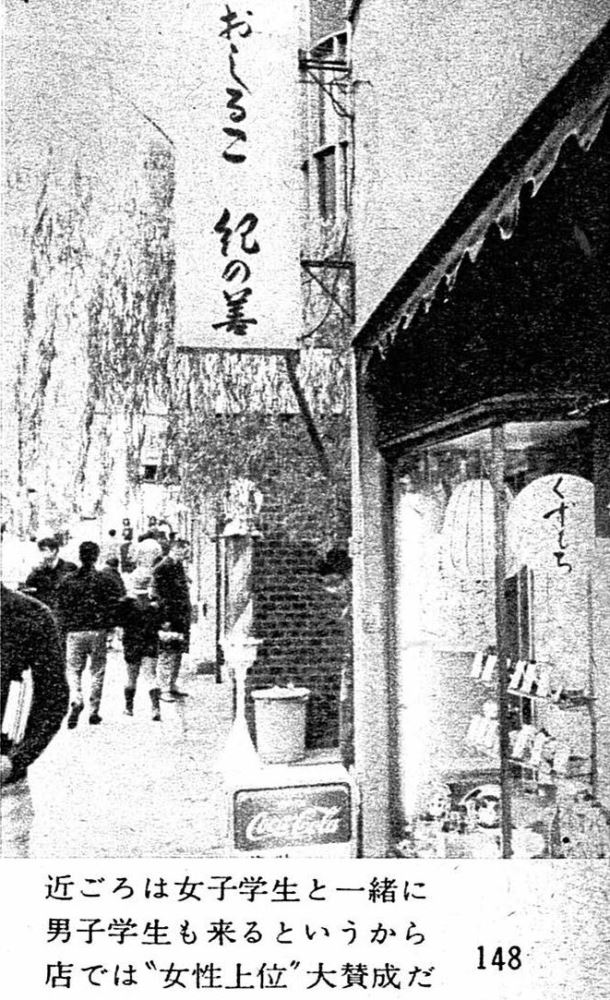

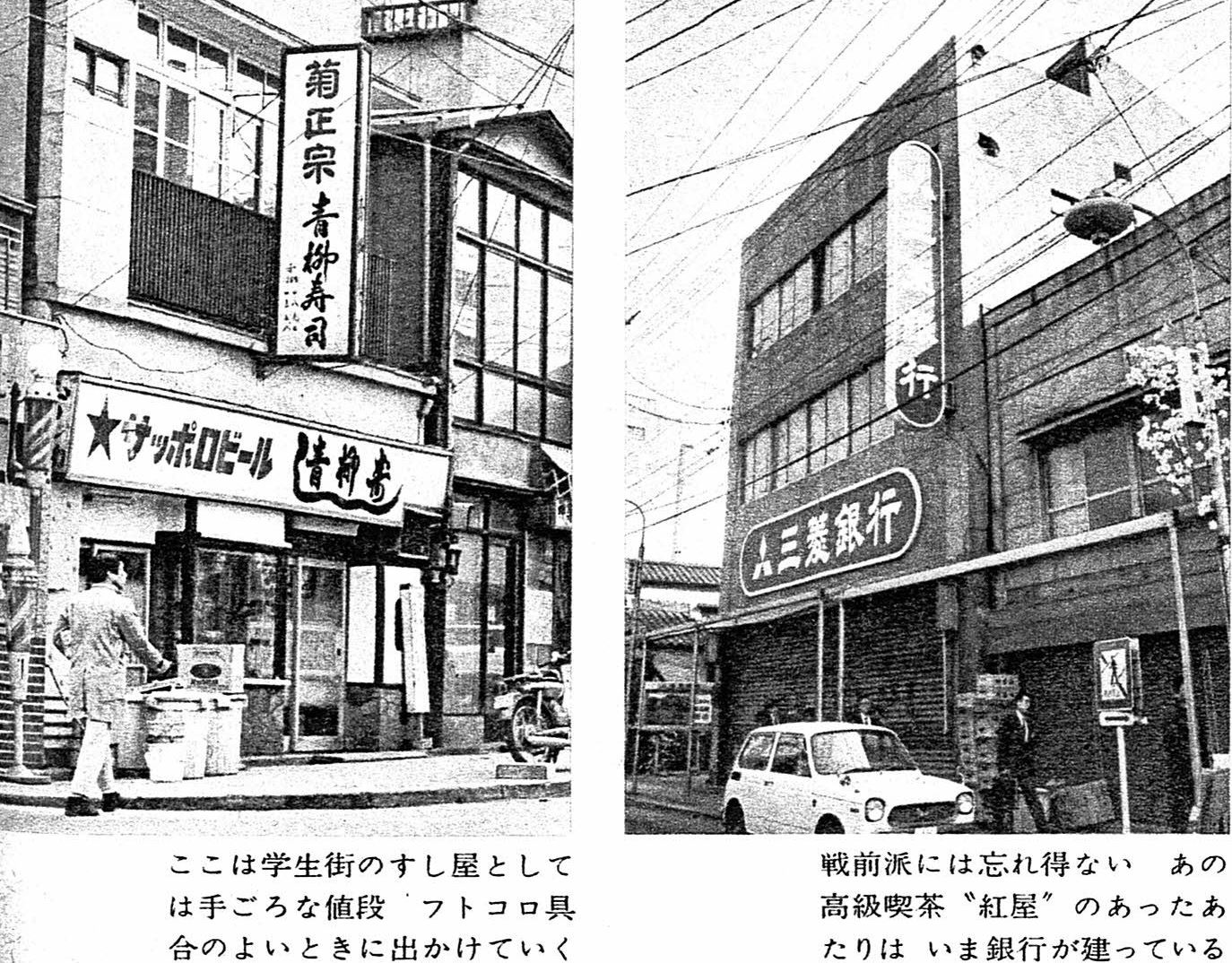

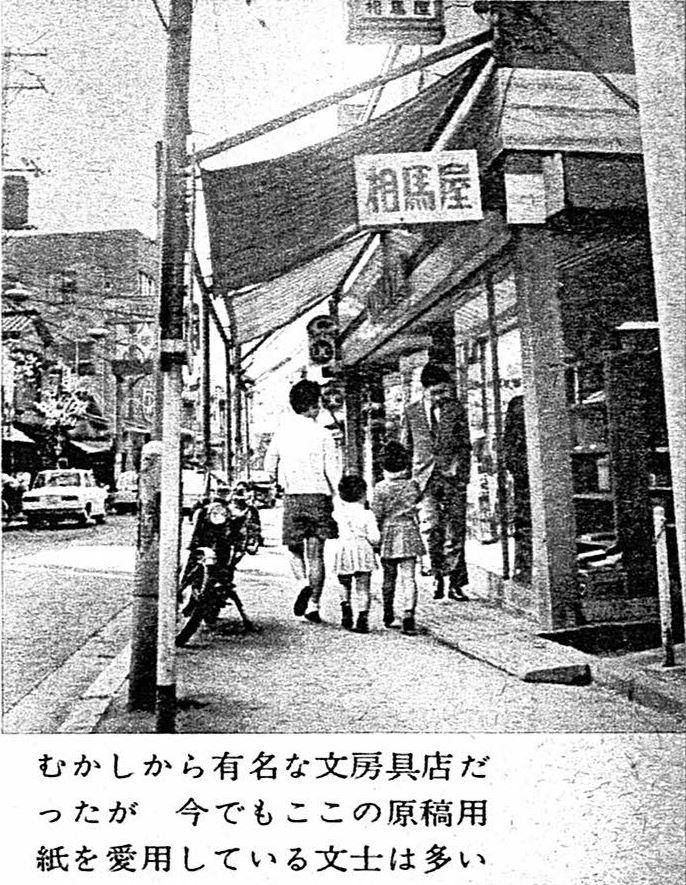

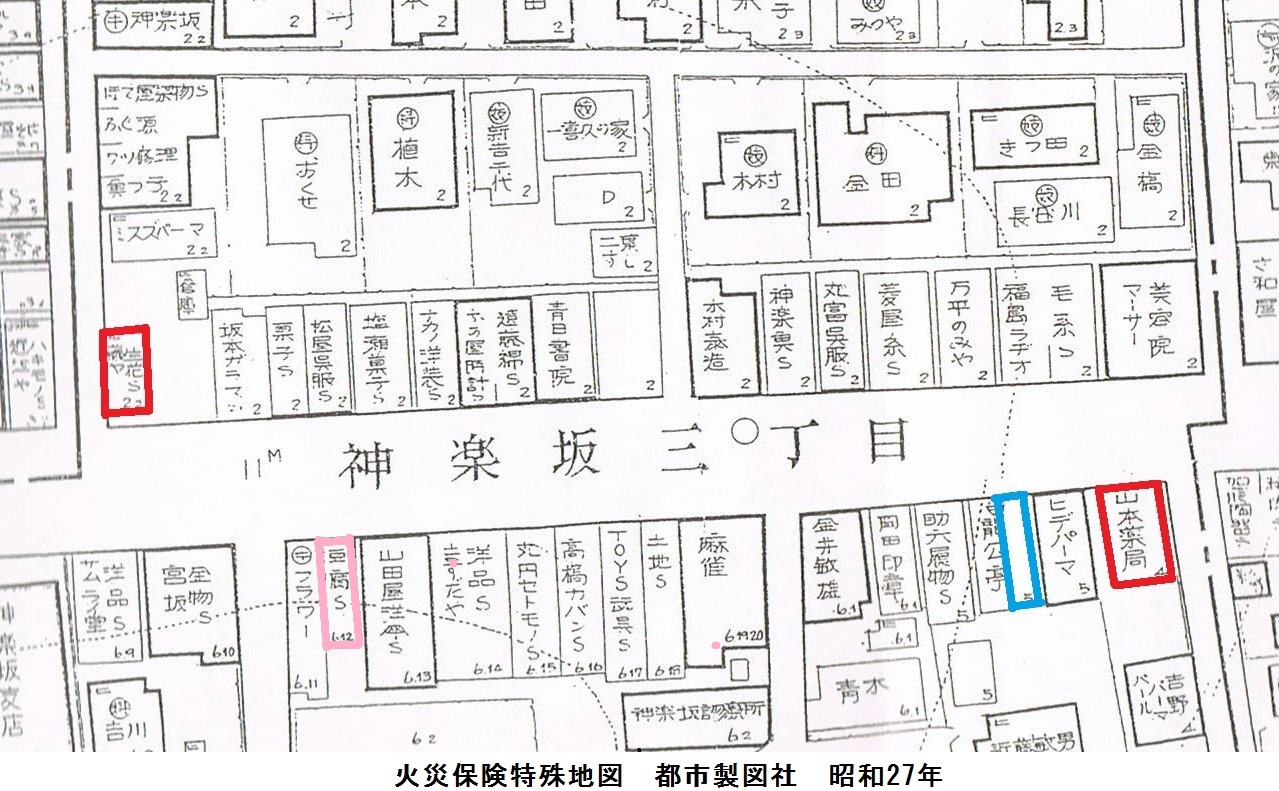

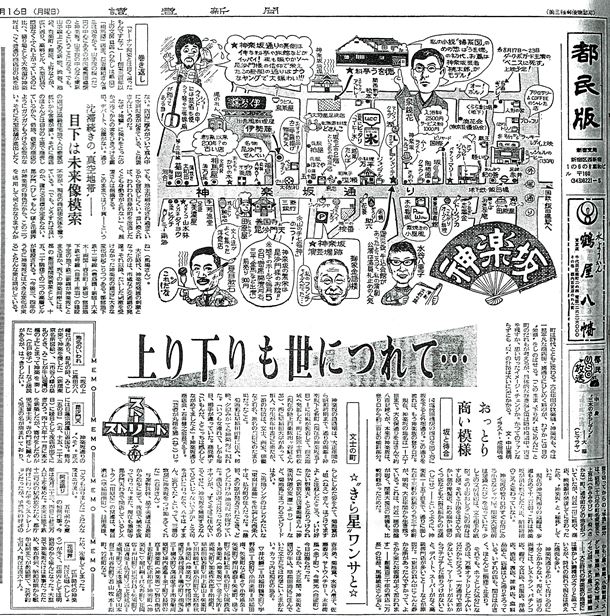

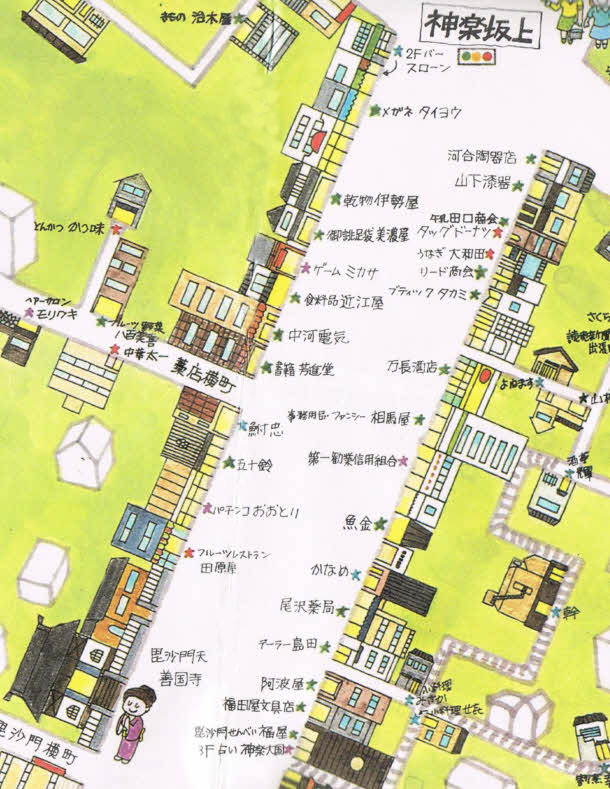

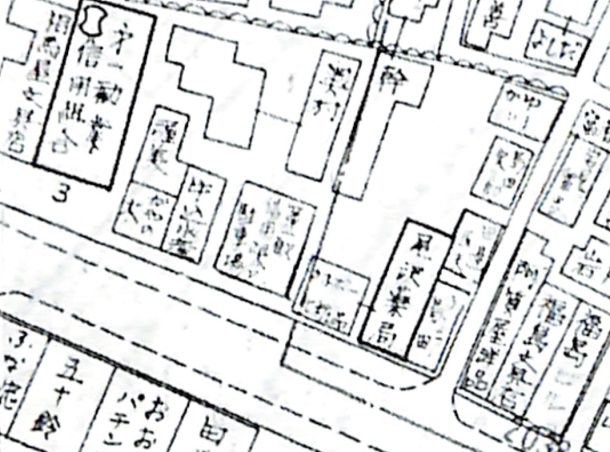

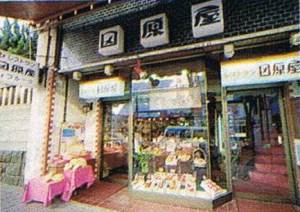

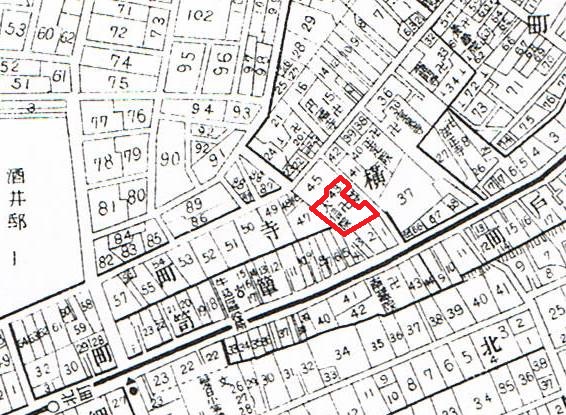

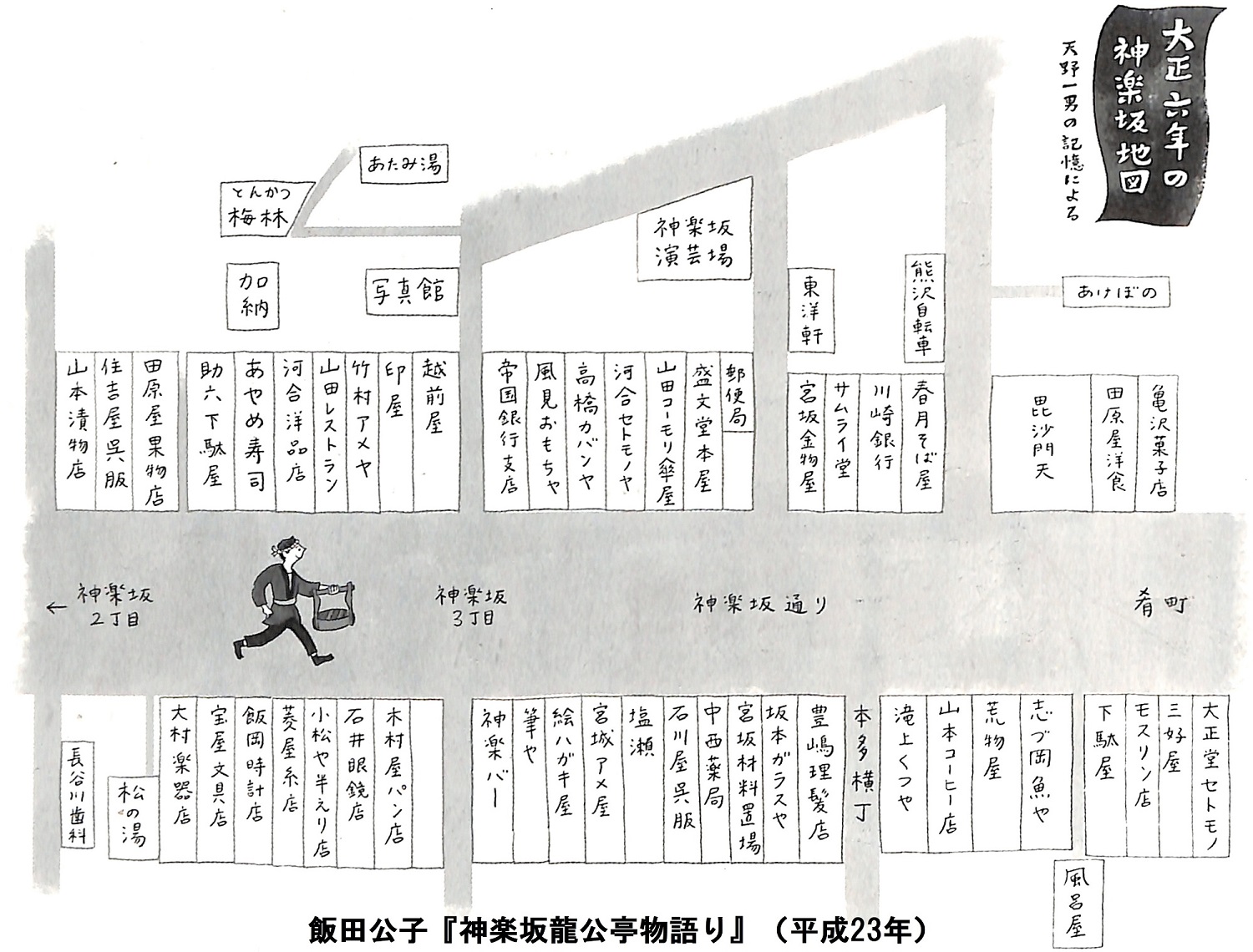

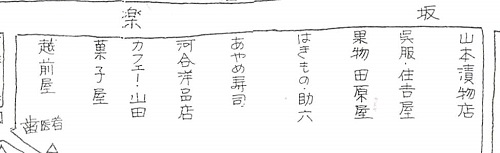

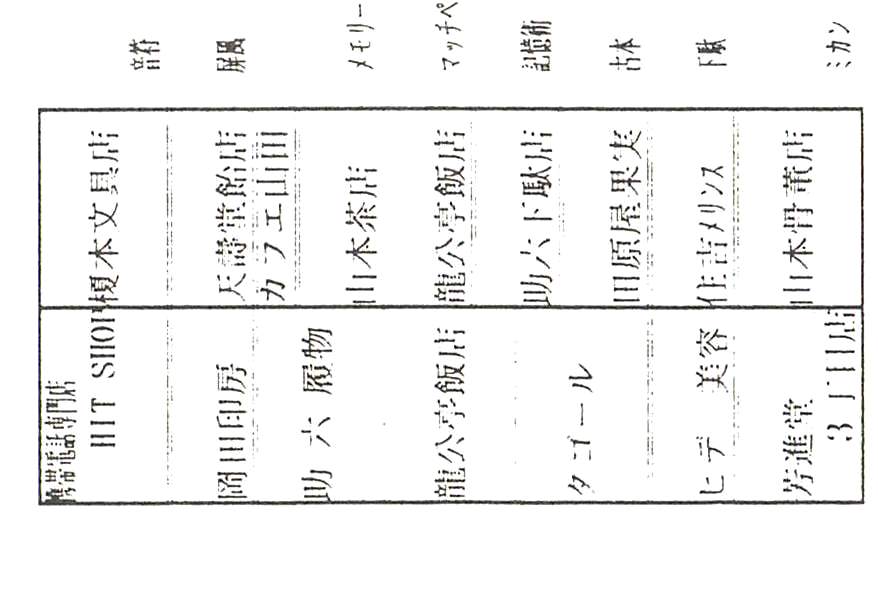

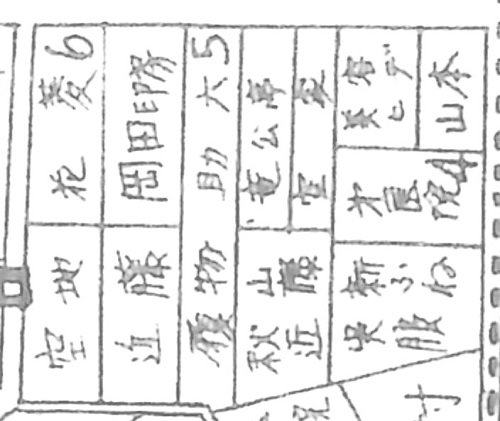

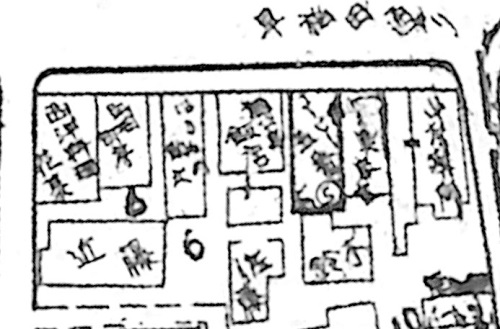

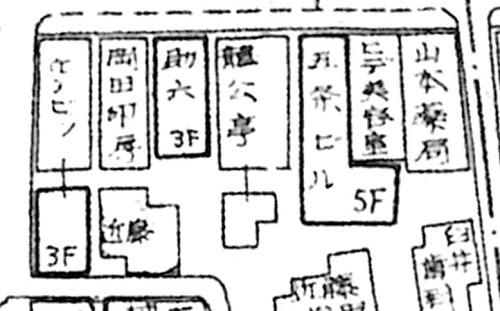

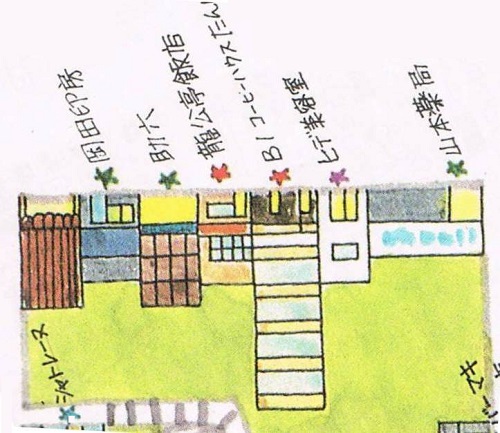

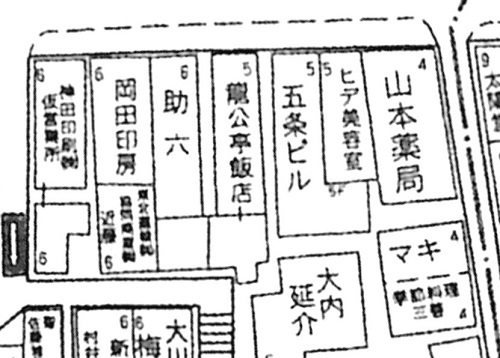

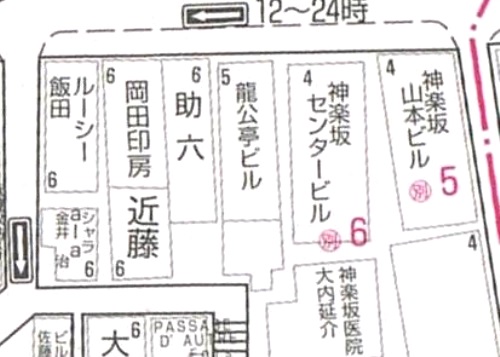

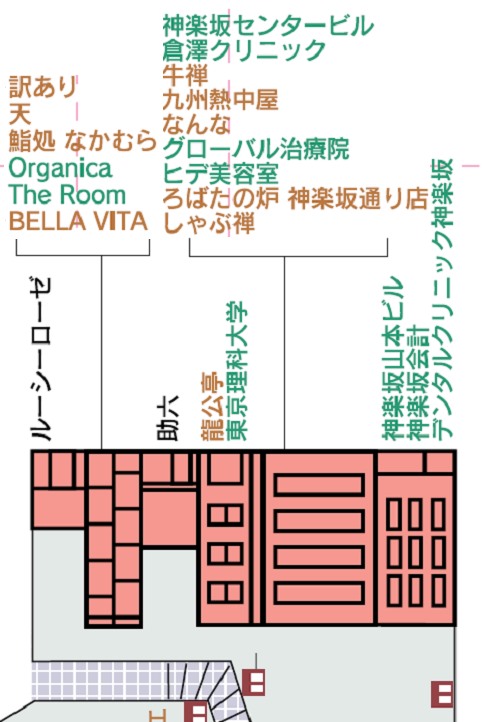

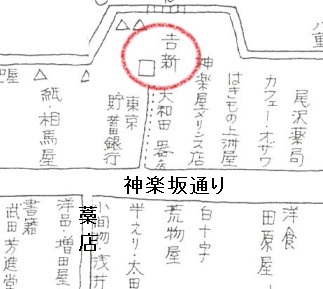

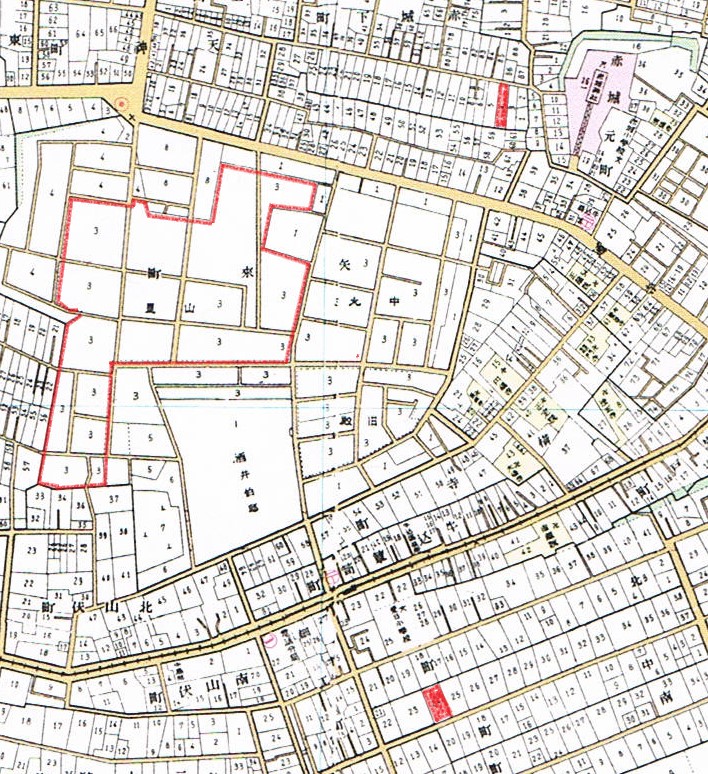

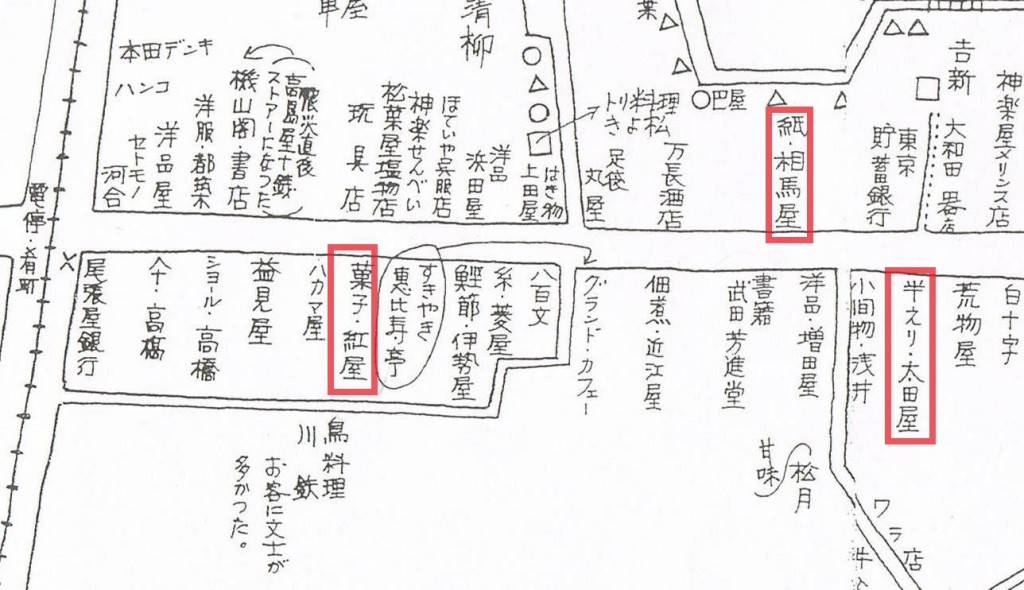

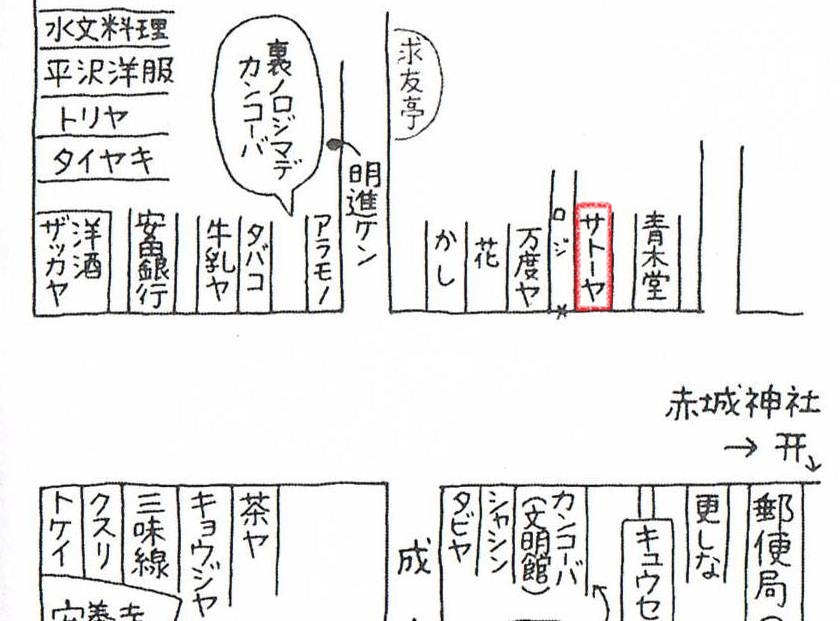

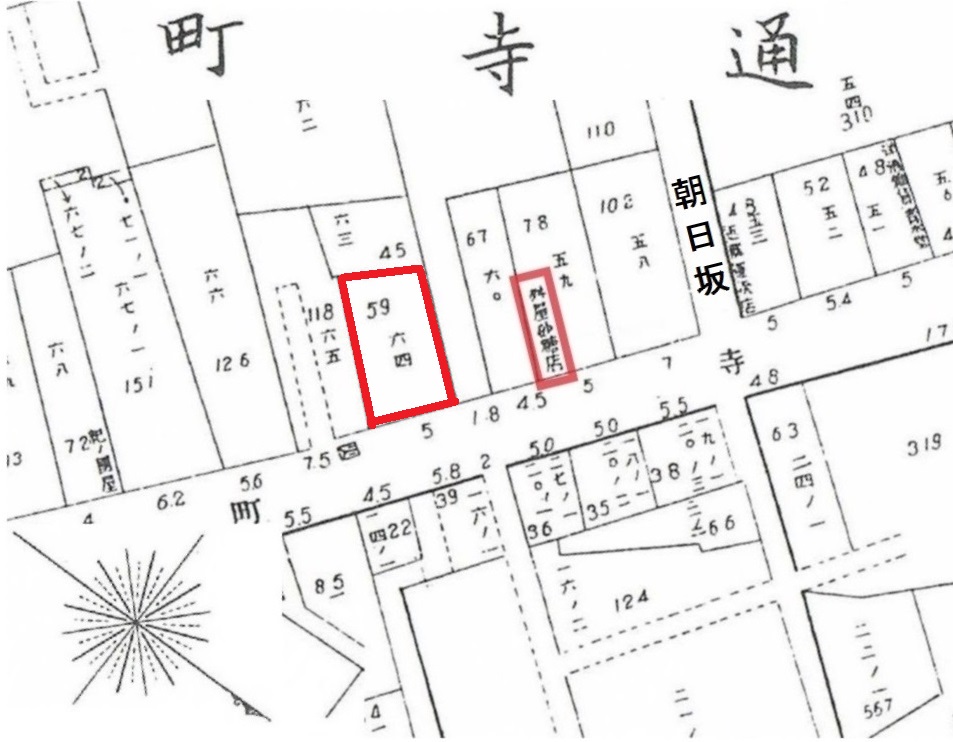

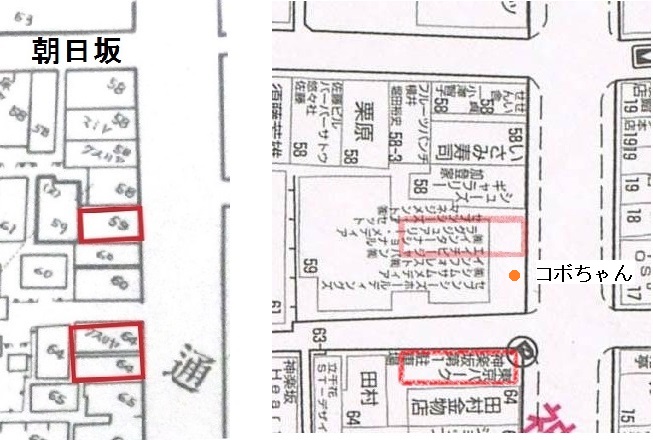

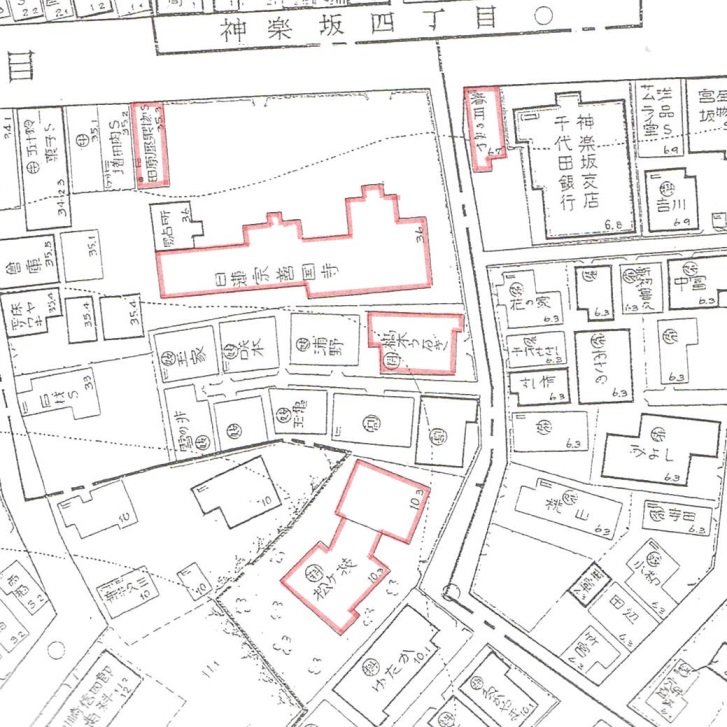

| 神楽坂界隈 私の少年時代はいわゆる日清戦争の前後で、戦争は別として、今から考えると、どこか大まかな、いい時代——ドイツ語でいうと、eine gute alte Zeit——で、殺人強盗というような殺伐な事件も、戦後のアプレ時代とははんたいに、数えるほどしか起らず、おこの殺しばかりでなく、野口男三郎——有名な漢詩人寧斎のむこ——のでん肉斬取り事件にせよ、クリスチアンの染井一郎——私の生れた二十騎町に住んでいた——の女房殺しにせよ、わりにはっきりと記憶に残っている。雨後の筍のように続出したいわゆるアプレ時代の、その種の犯罪、礼会悪ときたら、とても覚え切れるものではない。 神楽坂は震災後、とりわけ戦災でやられてからというもの、銀座や新宿街にすっかりお株を奪われた形であるが、私の少年時代は、老舗の立ち並んだ具合といい、毘沙門の縁日の夜の賑いといい、一方、山の手らしい、どことなくおっとりした気分のたたずまいといい、私たち、牛込ッ子にとっては、ただただなつかしい思い出の町である。 今の神楽坂停留所の近くにあった牛鍋やのいろは、古い講釈席で、むかしは例の「ぼたん燈籠」の円朝なども出たらしい鶴扇亭、肴町の角のたこ市という玩具や、その一、二軒先きの菓子舗の紅屋、相馬屋という大きな紙問屋、和良店亭という寄席のあった坂道の降り口の武田芳信(?)堂という古本店、そこから一、二軒向うの浅岡という大きな洋品店、その筋向うの尾沢薬舗、毘沙門天の向って右どなりにあった田原屋という果物店、その店の奥がその後のいわゆるグリル・ルームで、文士なども一時よく出人りした。毘沙門から先へ行くと、洋品店のサムライ堂、宮坂金物店、盛文堂という新刊書店——あのころの出版書肆というと、何といって博文館が筆頭で、私はよくそこで、『少年世界』や、小波(巌谷)山人の『二人椋助』、『黄金丸』、『近江聖人』というような本を買ったものだが、その店の後を廻ると、立ちならんだ待合の先に、青陽楼とかいった西洋料理屋……こう書いてくると、どうもきりがないようなものだが、坂下を右へまがってとっつきの島金——ときどき父に連れてってもらった、この古風な鰻やの名も、ぜひここに付け加えて置かねばならないであろう。 私たちはその時分、今の神楽坂通りのことを寺町と呼んでいたが、今もあると思う郵便局寄りの通りは、むかしは通寺町と呼ばれ、そこから左へ曲ったところに、飯塚というどぶろくやがあり、紅葉山人や浅田宗伯という当時有名な漢法医の住んでいた横寺町、その横寺町の通寺町寄りの左手に、大正五、六年ごろだったか、芸術倶楽部のけいこ場のような建物があって、そこは島村抱月のあとを追った松井須磨子の縊死したところである。郵便局の方から神楽坂の方へ向かってダラダラと降りてゆくと、右手に獅子寺(?)があり、その境内ではいわゆるお盆の十六日におえんまさまが開帳され、そこで私は子供のころ佐倉宗五郎ののぞきからくりなどを見たものである。その寺の先きにひところ、牛込勧工場というのがあり、それはその後のデパートの前身ともいうべきか、両側にいろいろの商店の並んでいる細い廊下のような路をグルグルと廻ると、また外へ出られるというしくみになっていた。そのはいり口の隣りあたりの路地をはいると、明進軒という西洋料理店があり、紅葉山人の日記をみると、訪客の誰彼を連れてときどきその店を訪れたことが書いてある。もう大正になってからであろうか、松山省三さんがその店の跡に、一時カフェー・プランタンを開店したことがある。通寺町をまがった岩戸町には、足立屋という大きな呉服屋と糸屋とが両側に向かい合い、そこの路地には川鉄という鳥料理店があり、箪笥町(まち)の区役所の前には、吉熊という牛込一の料理やの堂々たる二階建てが、あたりを圧してそびえていた。 毘沙門の縁日(寅の日)の寺町の賑いはまた格別で、とりわけ夏の晩方などは、夕涼みがてらの男と女や、子供づれが、浴衣がけでゾロゾロと練り歩き、まるで肩と肩とが擦れあうよう、通りにはそのころはやりだしたアセチレンガスを燈した夜店が、両側に立ち並び、境内にはときどき江川一座の玉乗りの一座や、田舎廻りの女相撲の小屋がかかったり、坂下へ近づくと、虫や朝顔の鉢や植木を売る店が見付の方へかけて並んでいた。そういう人込みをかきわけるようにして左棲(づま)を取った芸者や、高木履を穿いた雛妓が、提灯をぶらさげた男衆に伴われ、横丁の路地へ消えてゆく光景なども、神楽坂という町のアクセサリーであったであろう。 |

eine gute alte Zeit 訳すと「古き良き時代」

殺伐 人を殺すこと。人を殺そうとするような荒々しさが満ちている様子

アプレ時代 アプレゲール(après-guerre)の略。戦後派。第二次大戦後、従来の思想・道徳に拘束されずに行動できる若い人

おこの殺し 明治30年4月27日、金貸しの松平紀義(39歳)が内縁の妻・御代梅この(40歳)を牛込区若宮町にある四軒長屋の自宅で絞殺し、お茶の水まで運んで遺棄した。死体は全裸だった。

漢詩 漢詩は本来は日本人の作で、漢字を用い、中国詩の形式に従った詩。

寧斎 野口寧斎。ねいさい。明治時代の漢詩人。

のでん肉斬取り事件 臀肉事件。明治35年3月27日、東京市麹町区下二番町(現在の東京都千代田区二番町)で、少年が何者かに殺され尻の肉を切り取られた殺人事件。なお、傍点は「のでん」ではなく「のでん」が正しく、「斬取り」は「きりとり」「切り取り」です。

雨後の筍 うごのたけのこ。雨が降ったあと、たけのこが次々に出てくるところから、物事が相次いで現れること”>

山の手 東京23区では本郷・小石川・牛込・四谷・赤坂・青山・麻布などの台地の地域

神楽坂停留所 現在の都バスでは「牛込神楽坂駅前」です。

ぼたん燈籠 「怪談牡丹燈籠」です。お露の幽霊が牡丹灯籠の光に導かれ、カランコロンと下駄の音を響かせて恋しい男のもとへ通う話。

円朝 幕末~明治時代の落語家。怪談噺、芝居噺を得意として創作噺で人気をえた。生年は天保10年4月1日、没年は明治33年8月11日。死亡は満62歳。

肴町 現在、神楽坂4丁目に代わりました。

武田芳信(?)堂 正しくは武田芳進堂です。

少年世界 博文館が明治28年1月に創刊、昭和8年頃まで出版した、少年向けの総合雑誌。主筆は巖谷小波。

二人椋助 ふたりむくすけ。元々は『アンデルセン童話全集』の「大クラウス小クラウス」で、設定が日本に置き換えたもの。尾崎紅葉氏が翻案し、明治24年3月、博文館刊『少年文学』第2編に所収。

黄金丸 こがね丸。日本で最初の創作児童文学。巌谷漣(小波)氏の童話。明治24年、博文館刊『少年文学』第1編に所収。犬の黄金丸が牛、犬、鼠などの仲間と一緒に仇討ちを成し遂げる。

近江聖人 江戸時代前期の陽明学派の開祖である中江藤樹氏の伝記を、明治25年、村井弦斎氏が博文館刊『少年文学』第14編に載せたもの

とっつき いくつかあるうちのいちばん手前

神楽坂通り 神楽坂1丁目から5丁目までが本当の神楽坂通りで、6丁目については通寺町でした。

浅岡 藁店の入り口にある小間物の浅井でしょうか? ここに以前は「鮒忠」がありました。

書肆 しょし。書店や本屋のこと

郵便局 神楽坂6丁目にある「音楽之友社別館」が以前の郵便局でした。

どぶろく 清酒の醸造過程でできる醪から、粕はそのままにして出てくる日本酒。白濁しているので「にごりざけ」ともいう。

縊死 いし。くびをくくって死ぬこと。

その境内 獅子寺は保善寺のこと。一方「おえんまさま」は正蔵院の脇本尊のこと。

おえんまさま お閻魔様。本尊は正蔵院の「草刈薬師」。明治44年7月、合併した養善院の本尊(脇本尊)は「閻魔大王尊」。

開帳 厨子のとびらを開いて、安置する本尊秘仏などを拝観させること

佐倉宗五郎 正しくは佐倉惣五郎。江戸前期、下総佐倉領の印旛郡公津村の名主。領主の重税を将軍に直訴して処刑。江戸後期、実録本・講釈などで有名

のぞきからくり 箱の前面にレンズを取り付けた穴数個があり、内に風景や劇の続き絵を、左右の2人の説明入りでのぞかせるもの。幕末〜明治期に流行した。

松山省三 まつやましょうぞう。洋画家、明治43年からカフェー・プランタンの経営者。生年は明治17年9月8日。没年は昭和45年2月2日。

区役所 新宿区箪笥町15番地の昔の区役所です。現在は新宿区箪笥町特別出張所や牛込箪笥区民ホールなど。

左棲を取る 芸者の勤めをする。

高木履 たかぼくり。歯の高い足駄。高下駄。高足駄

雛妓 すうぎ。まだ一人前になっていない芸妓。半玉

男衆 おとこしゅう。花柳界で芸者などの身のまわりの世話をする男

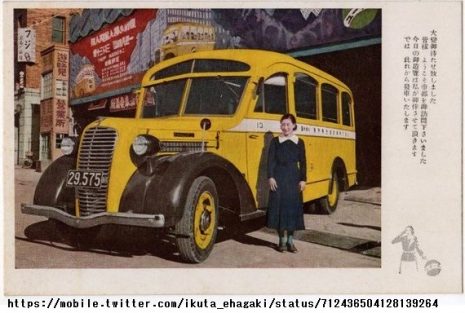

東京鉄道局 鉄道省東京鉄道局。JRグループの前身。

東京鉄道局 鉄道省東京鉄道局。JRグループの前身。

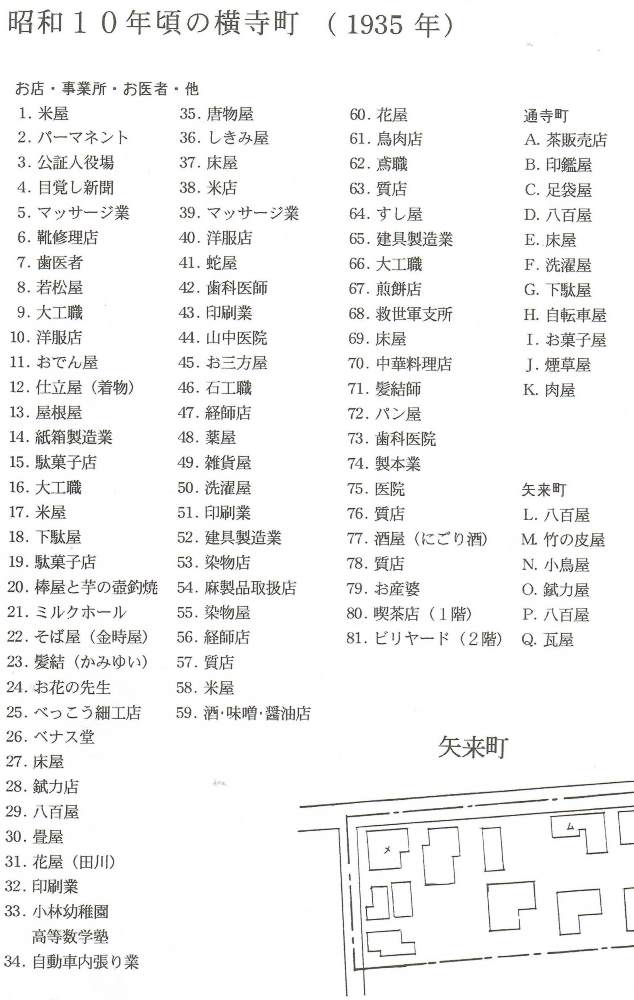

横寺町 新宿区の北東部に位置し、神楽坂に接する町。

横寺町 新宿区の北東部に位置し、神楽坂に接する町。

</a

</a

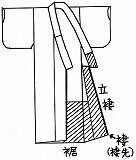

装飾を兼ねたり汚れを防ぐ目的で襦袢などの襟の上に縫いつけた替え襟。

装飾を兼ねたり汚れを防ぐ目的で襦袢などの襟の上に縫いつけた替え襟。

コキール フランス語のコキーユcoquilleの英語読み。本来は貝や貝殻のこと。エビ・カニ・魚などを下調理してクリームソースなどであえ、貝殻そのものや貝殻形の器に盛り、天火で表面を焼いた料理。

コキール フランス語のコキーユcoquilleの英語読み。本来は貝や貝殻のこと。エビ・カニ・魚などを下調理してクリームソースなどであえ、貝殻そのものや貝殻形の器に盛り、天火で表面を焼いた料理。