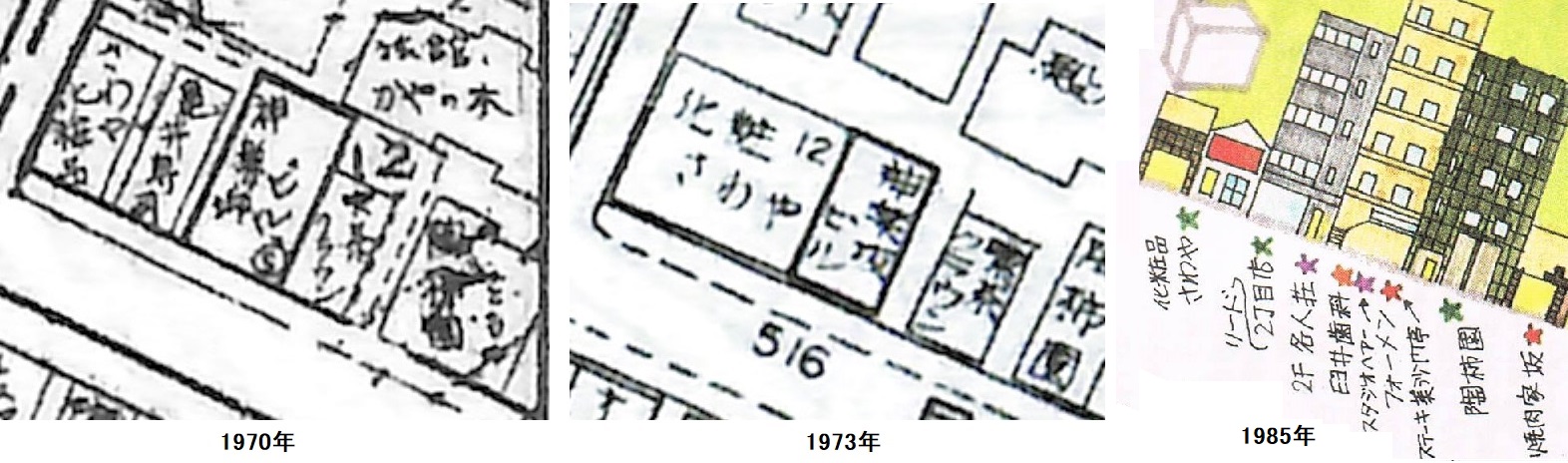

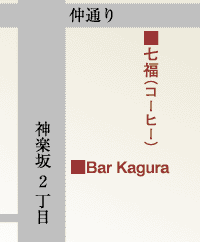

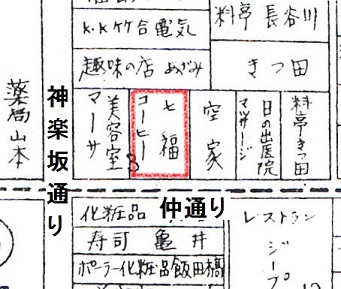

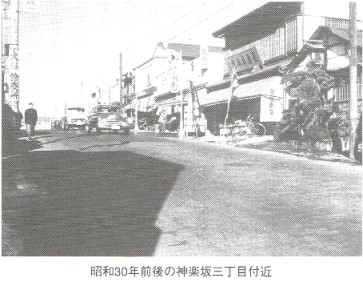

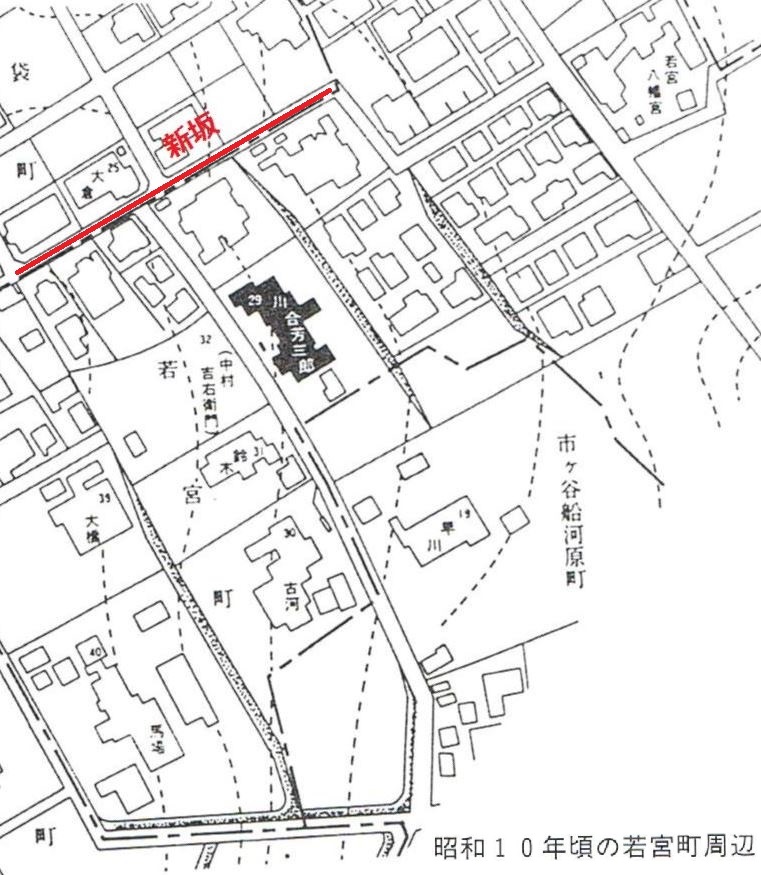

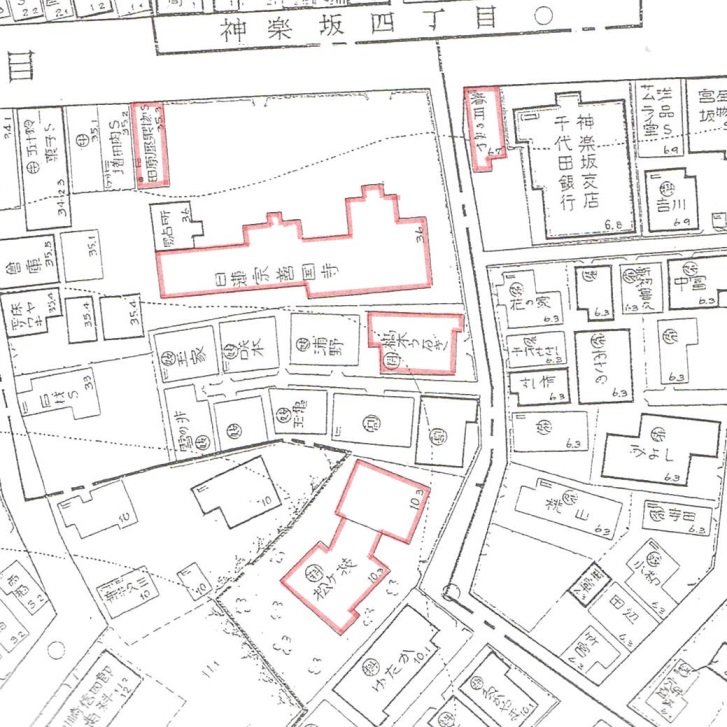

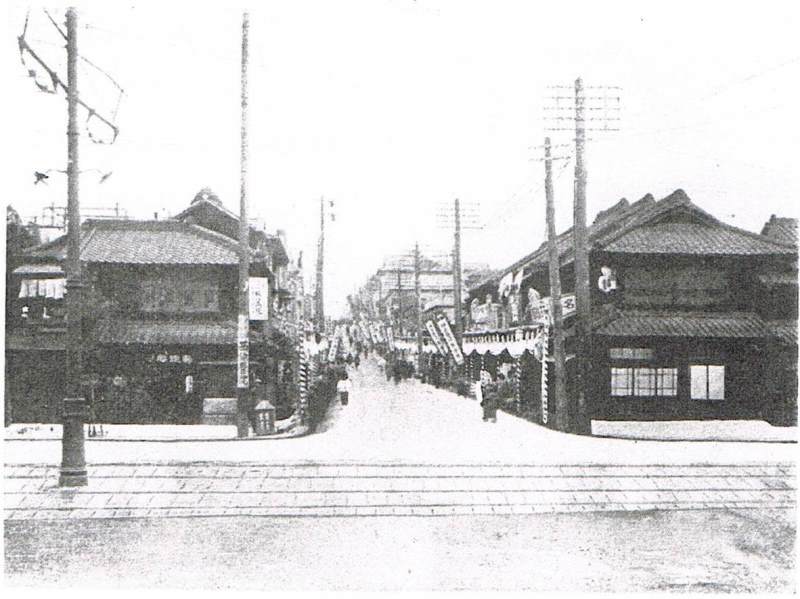

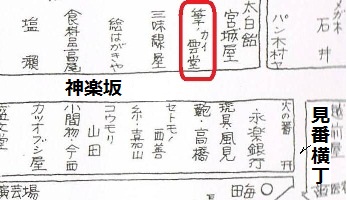

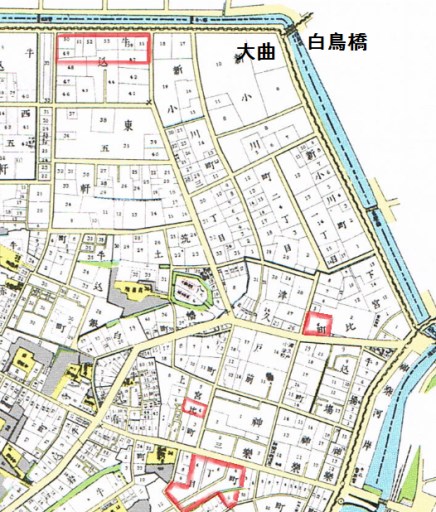

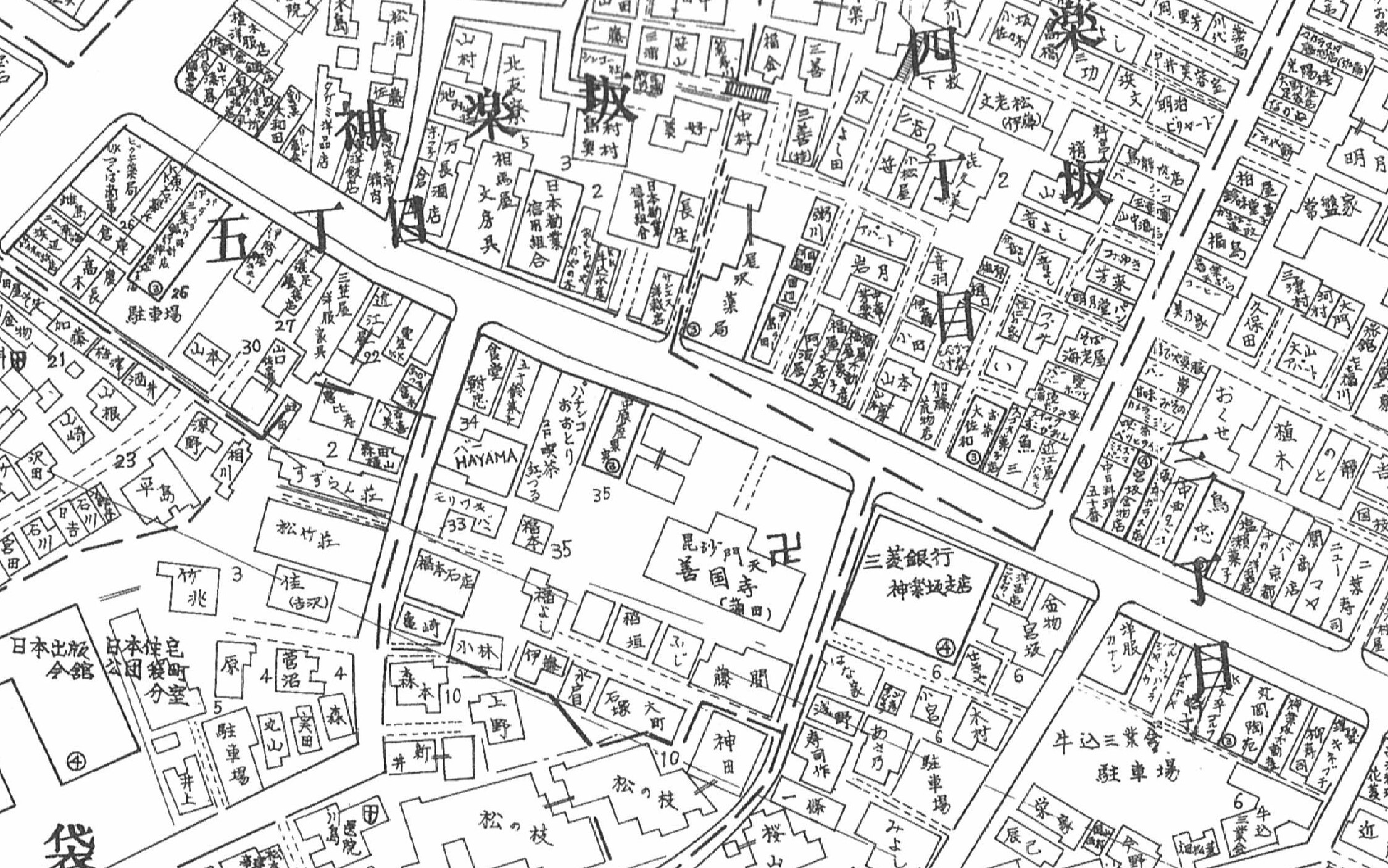

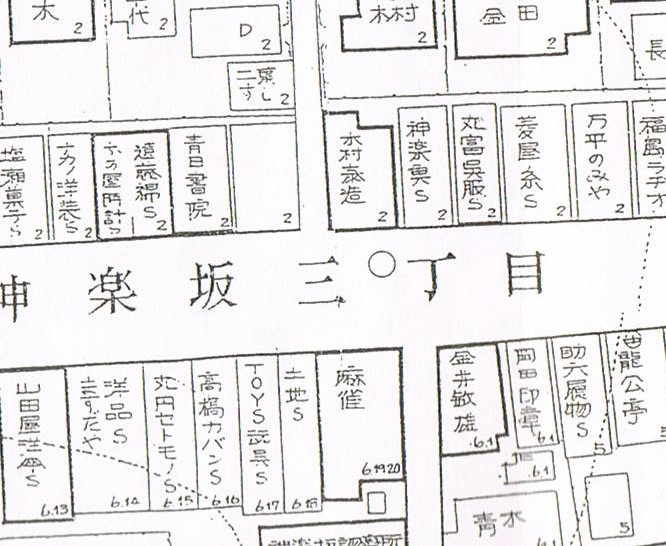

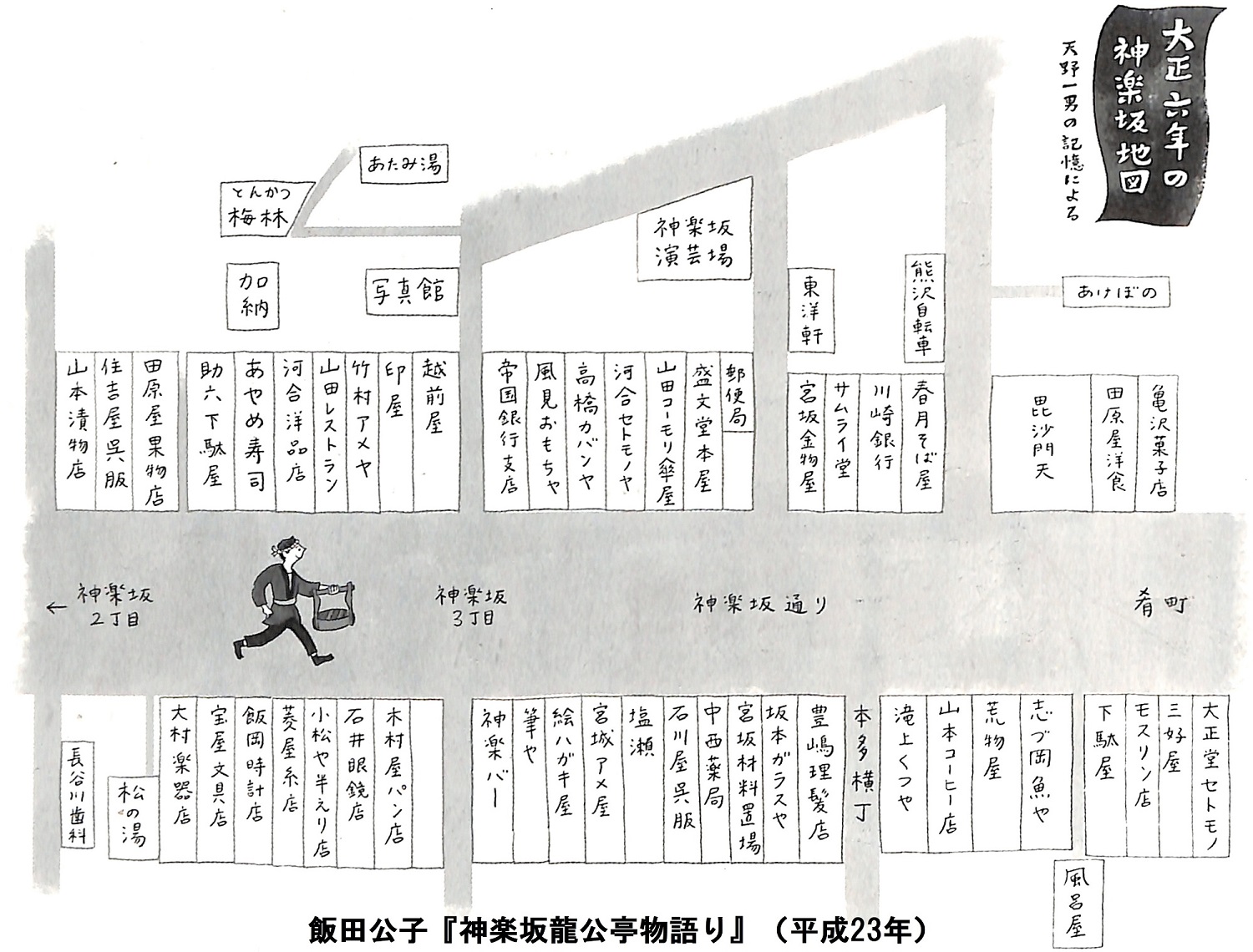

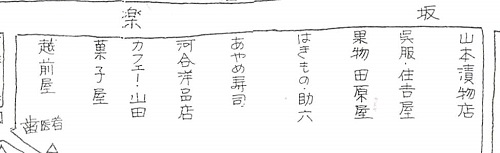

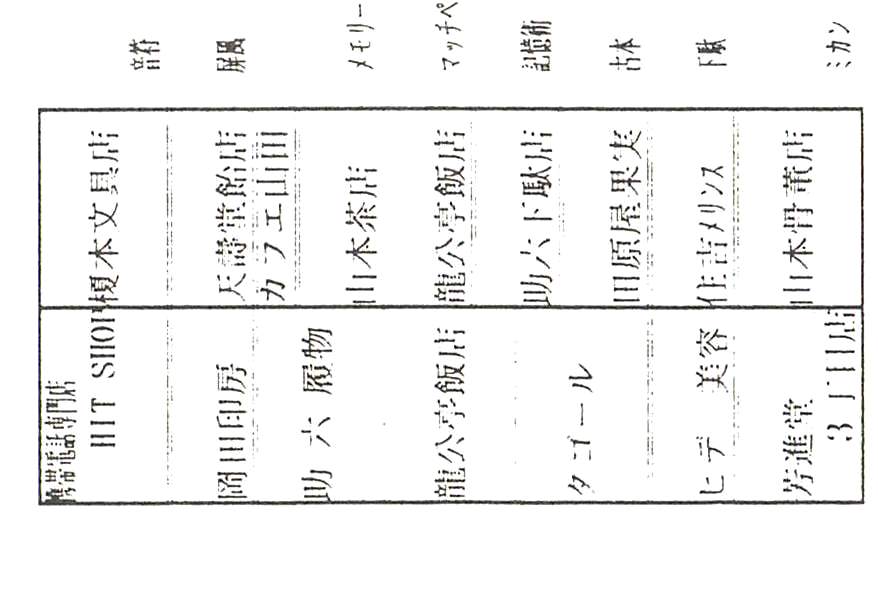

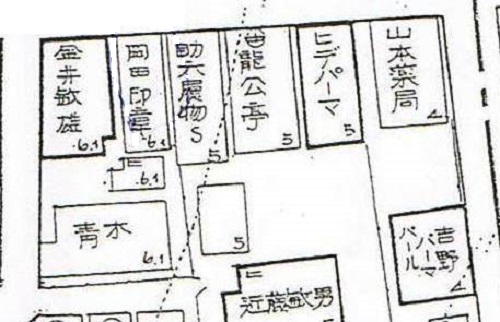

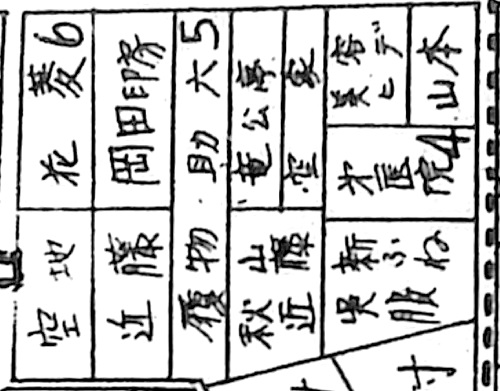

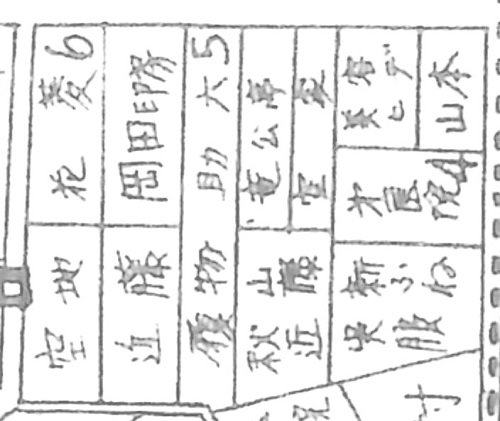

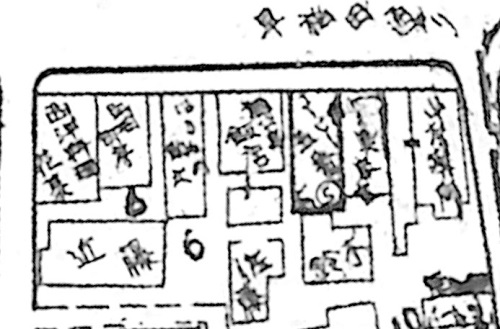

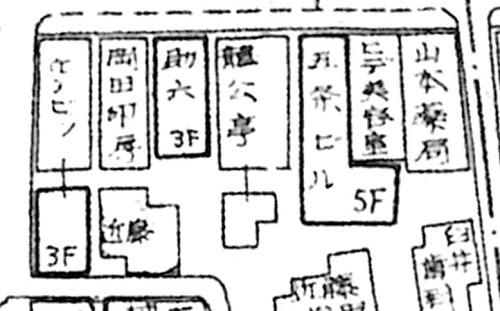

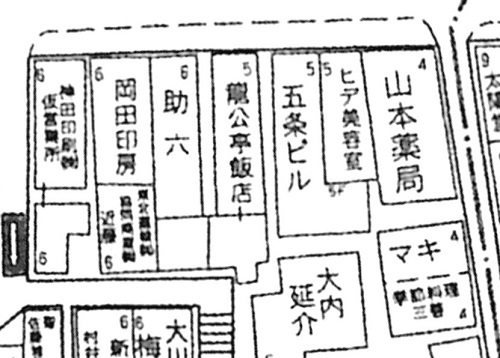

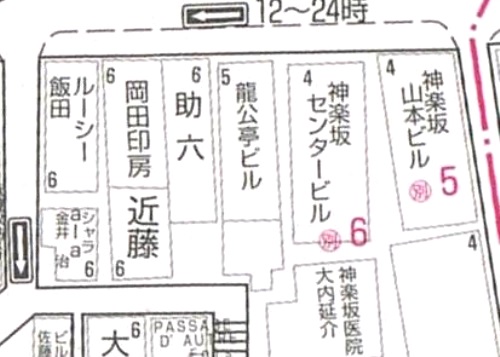

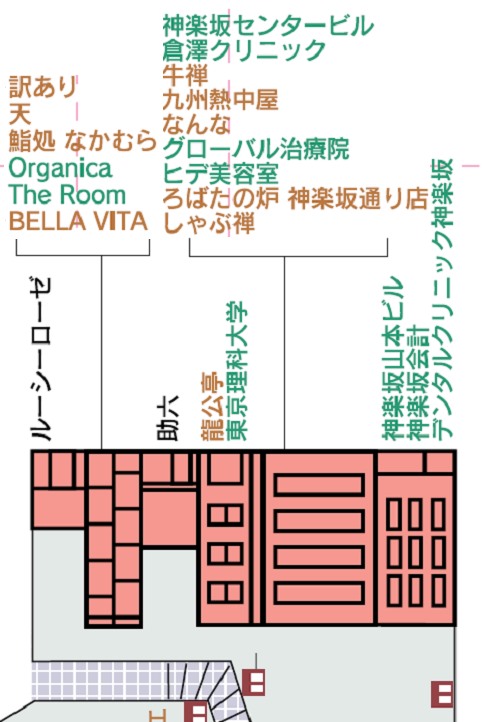

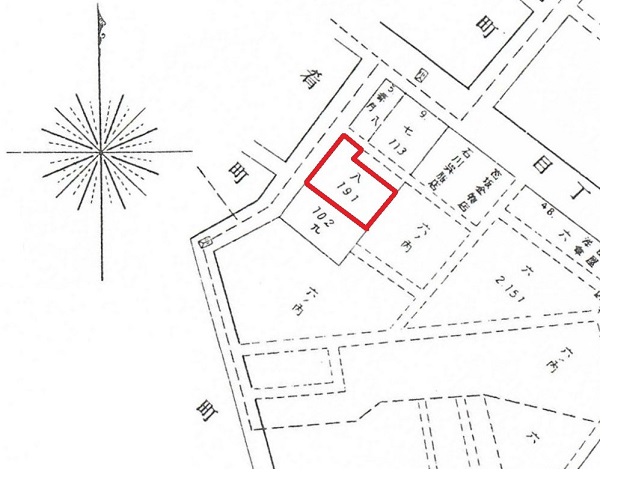

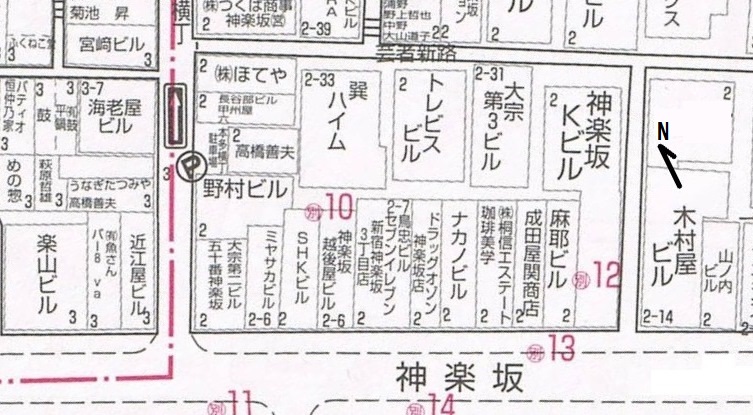

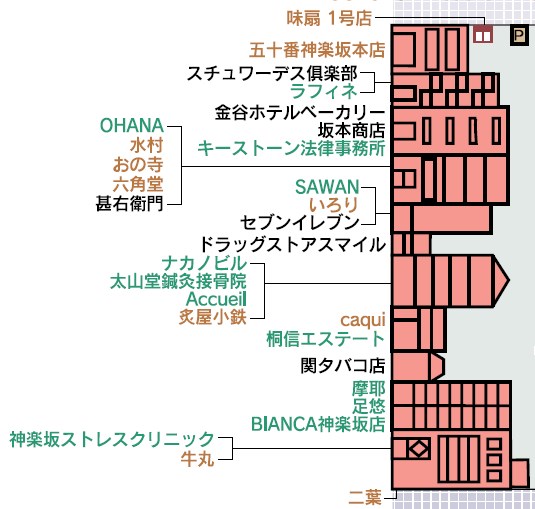

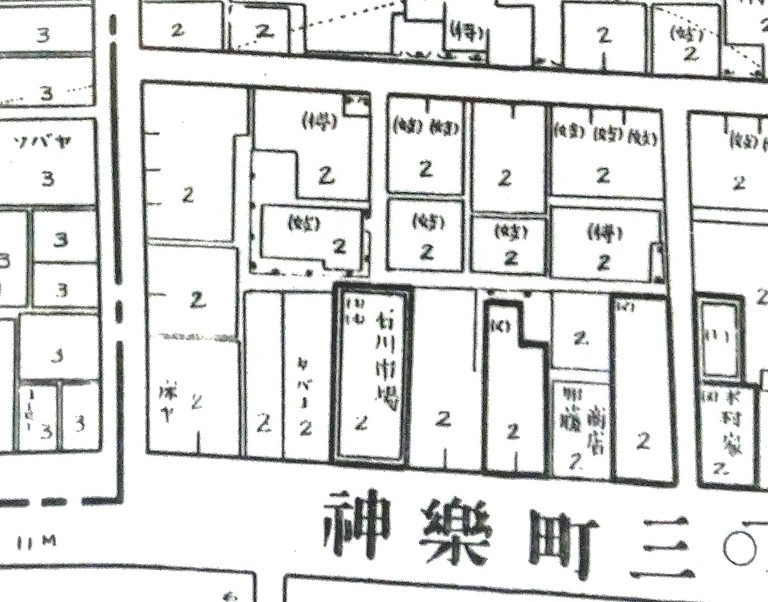

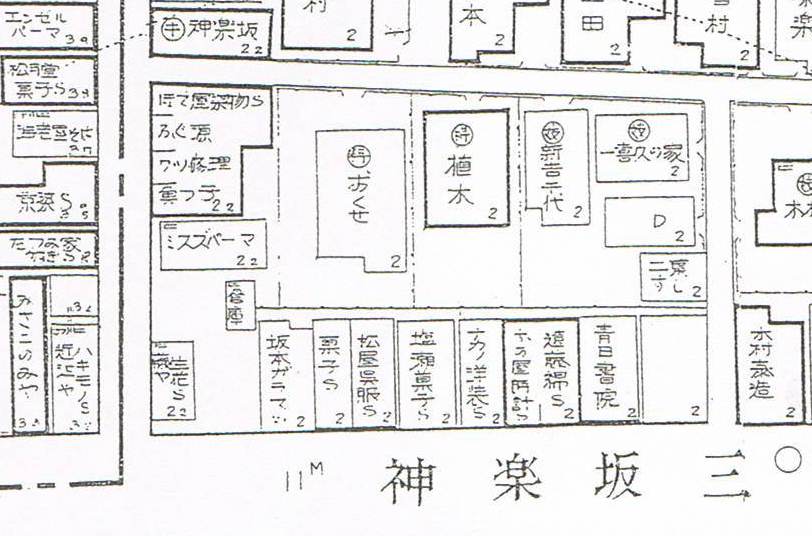

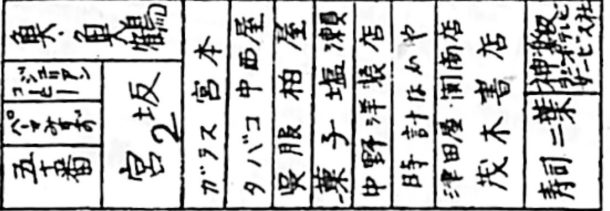

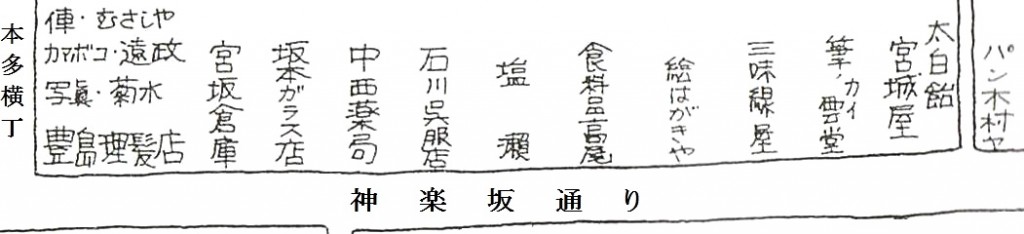

神楽坂3~4丁目辺り

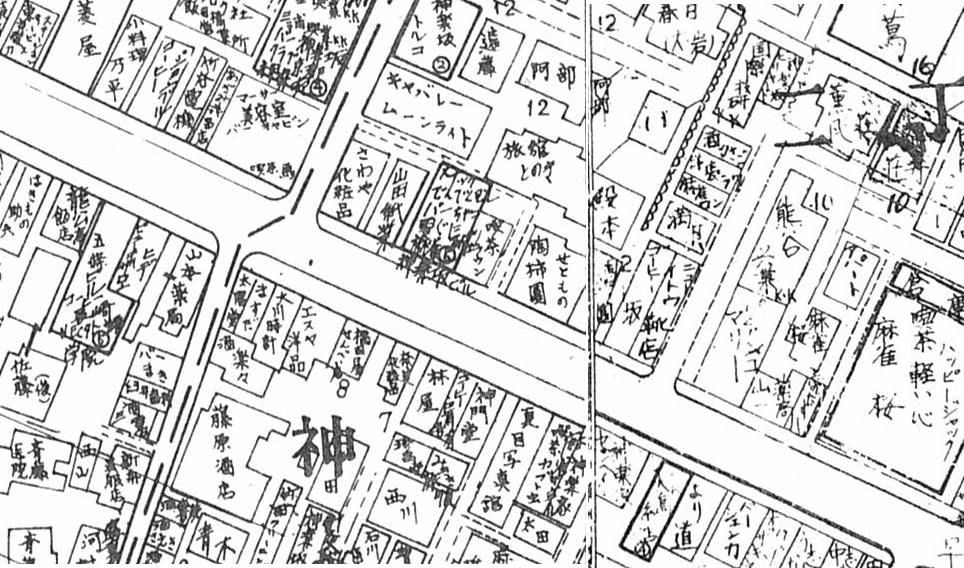

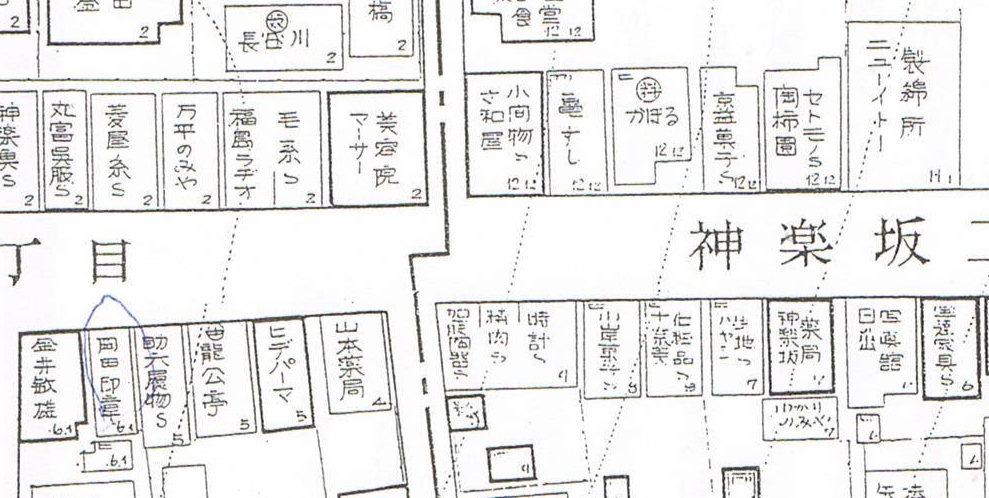

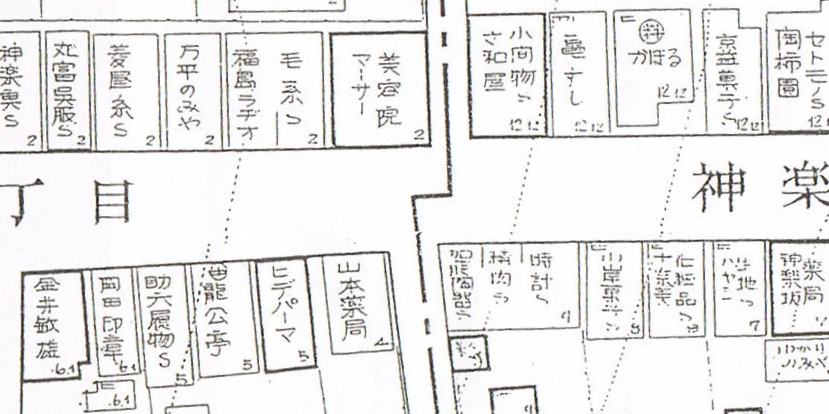

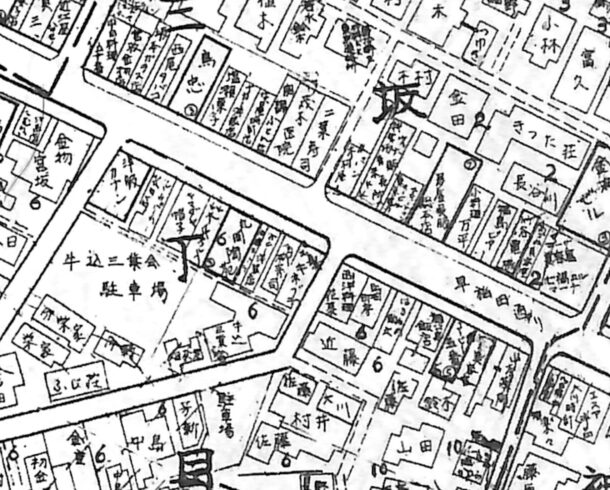

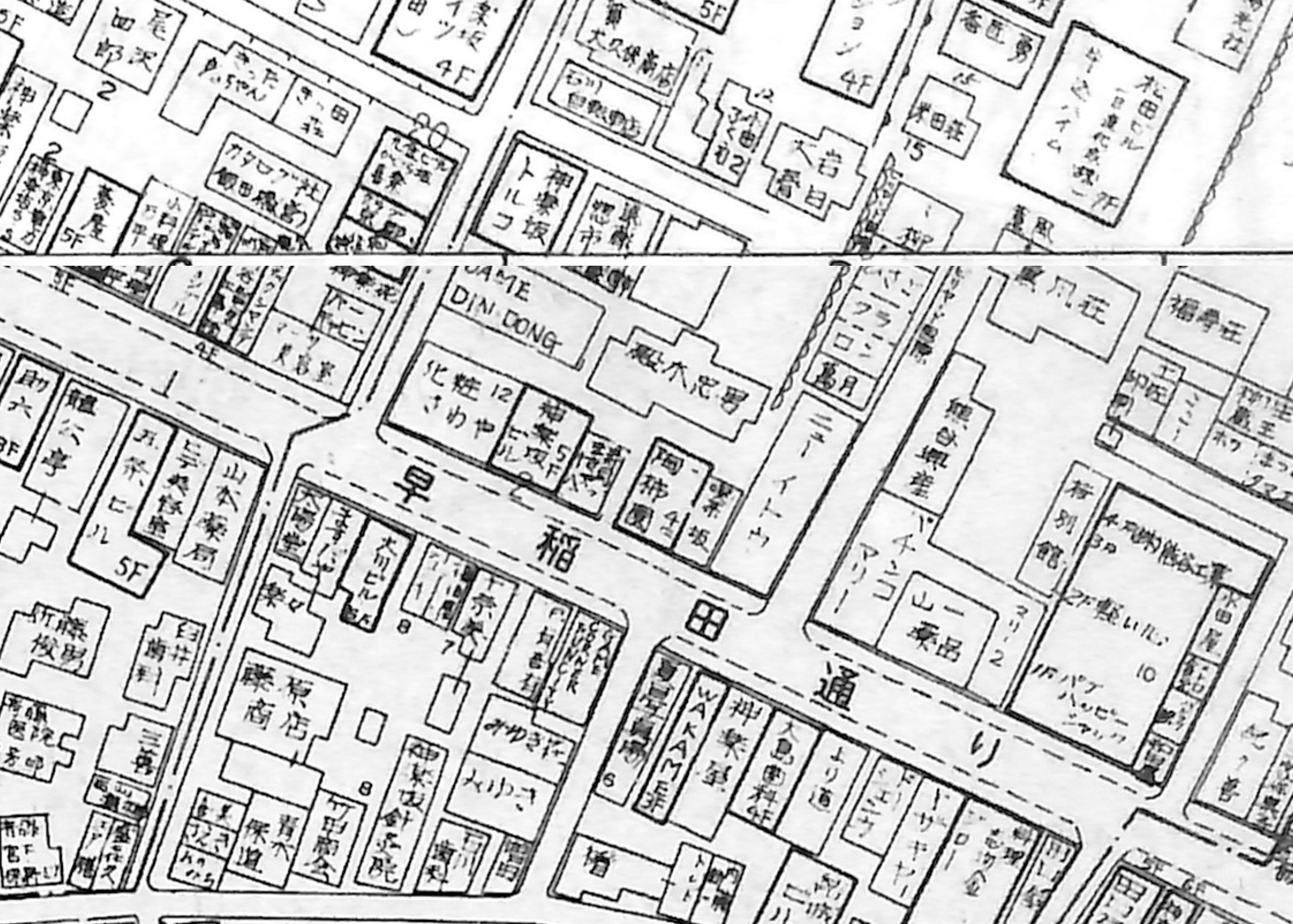

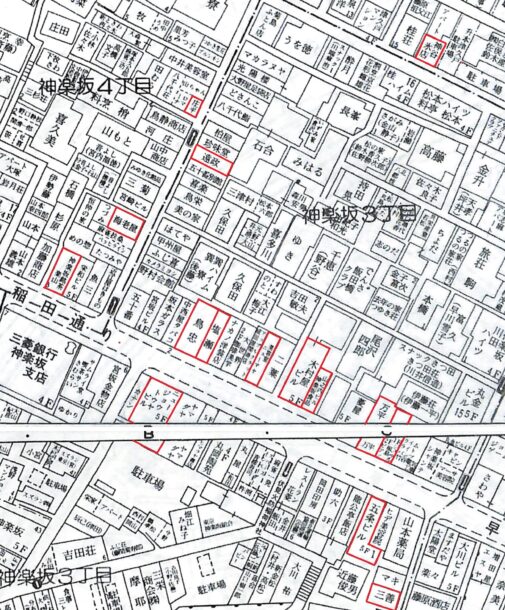

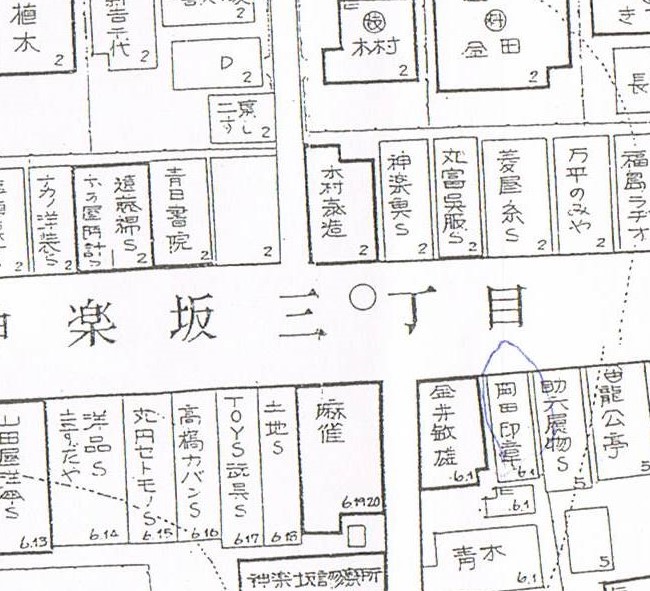

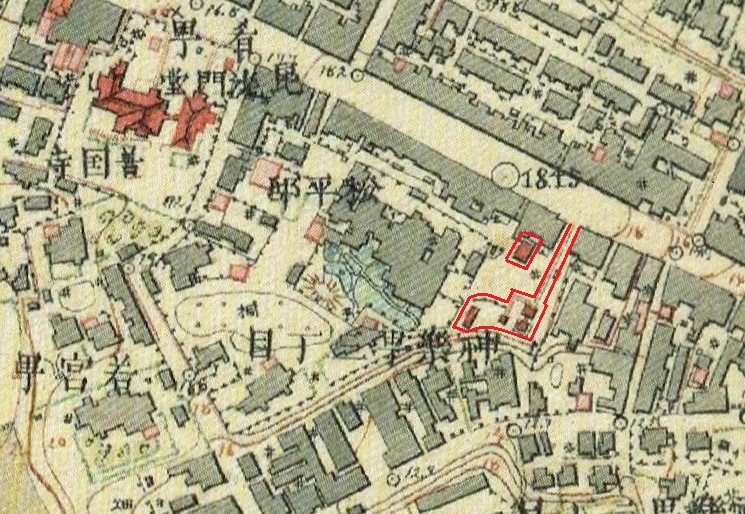

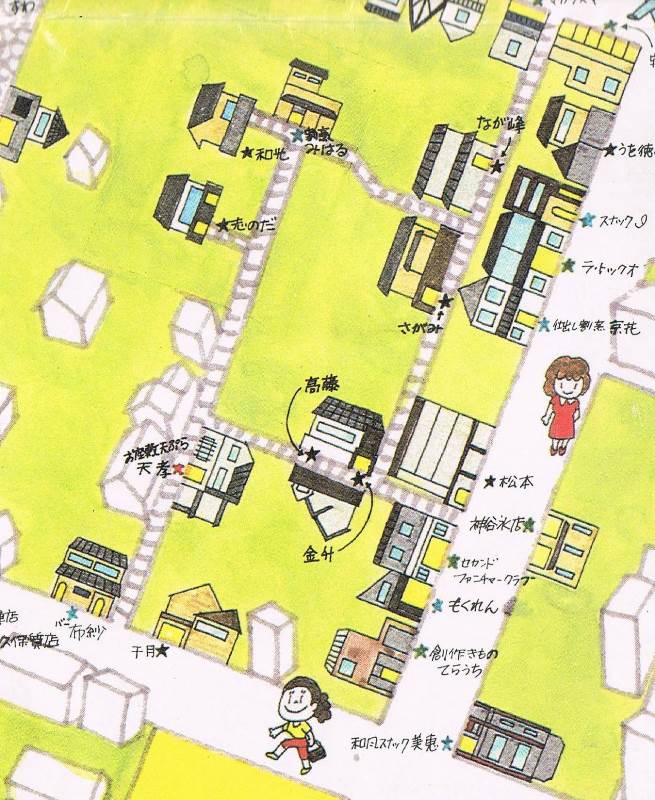

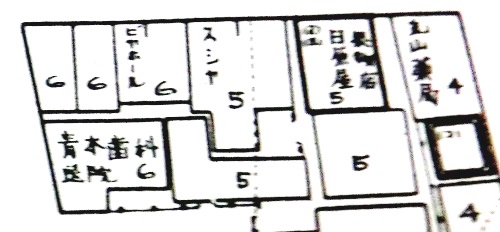

1984年 住宅地図。

三善(みつよし)(料理屋)

福島ピアノ店(ピアノ専門店)

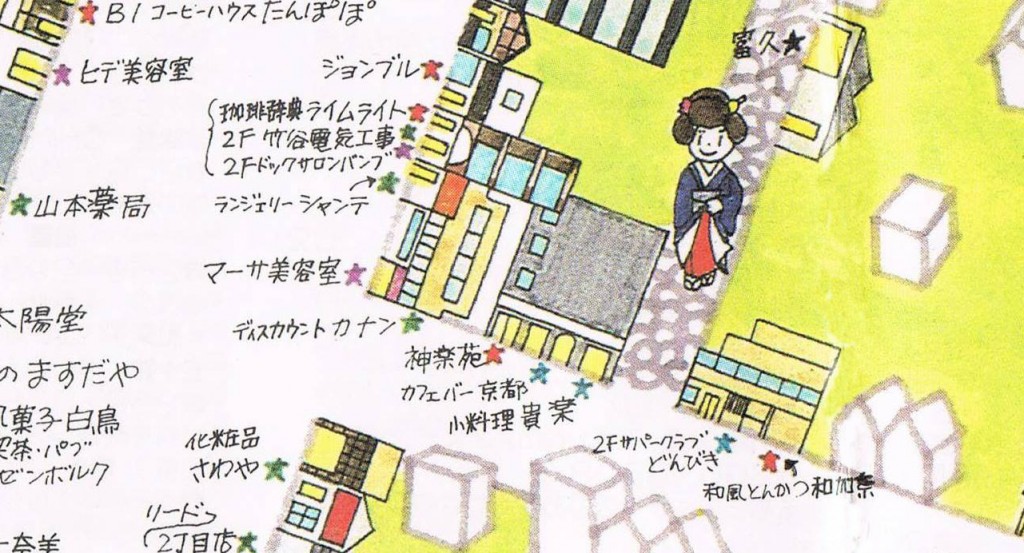

ジョンブル(喫茶店)

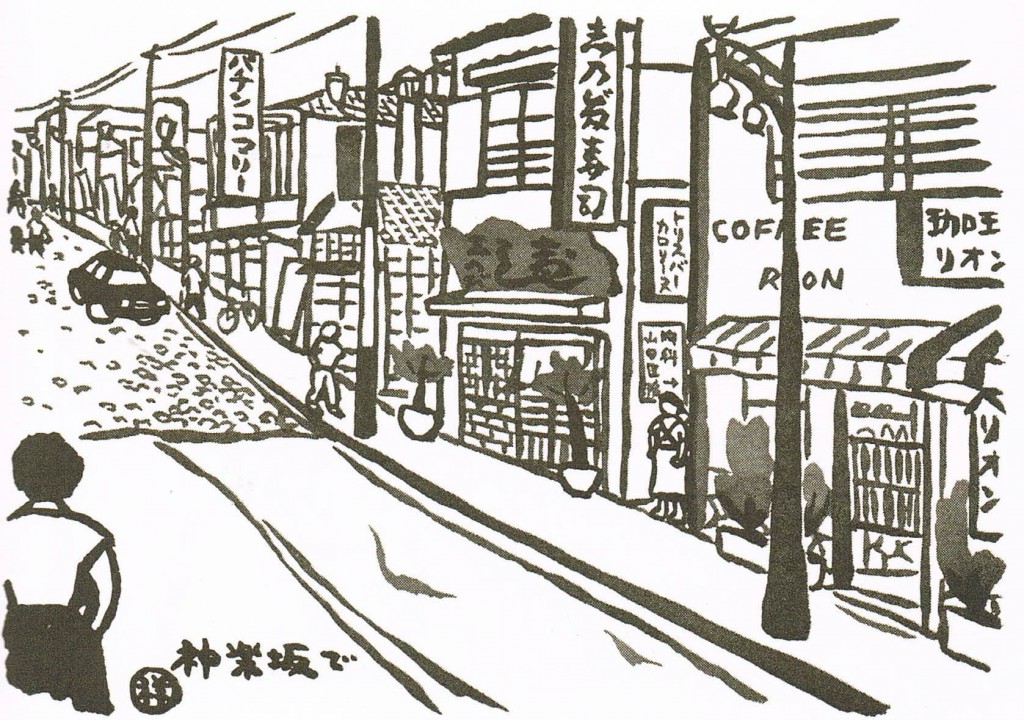

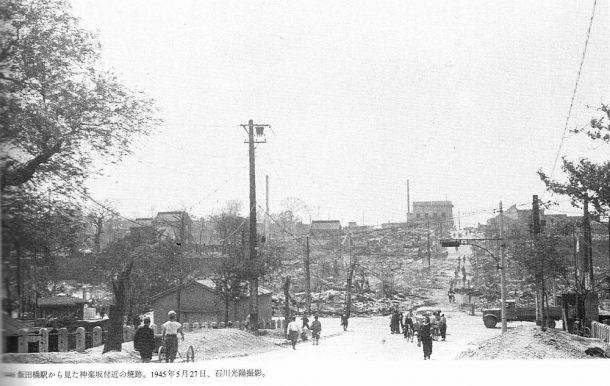

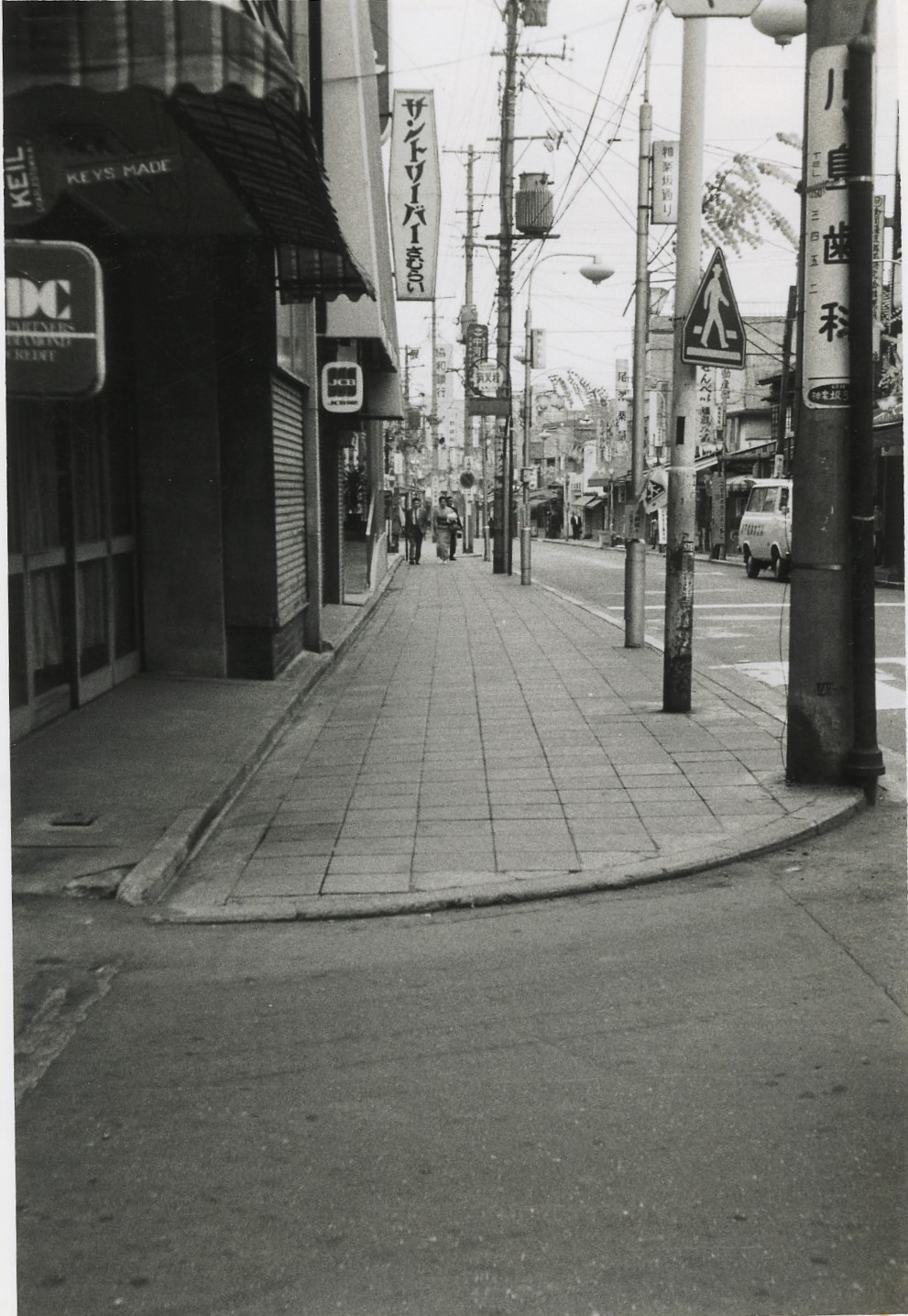

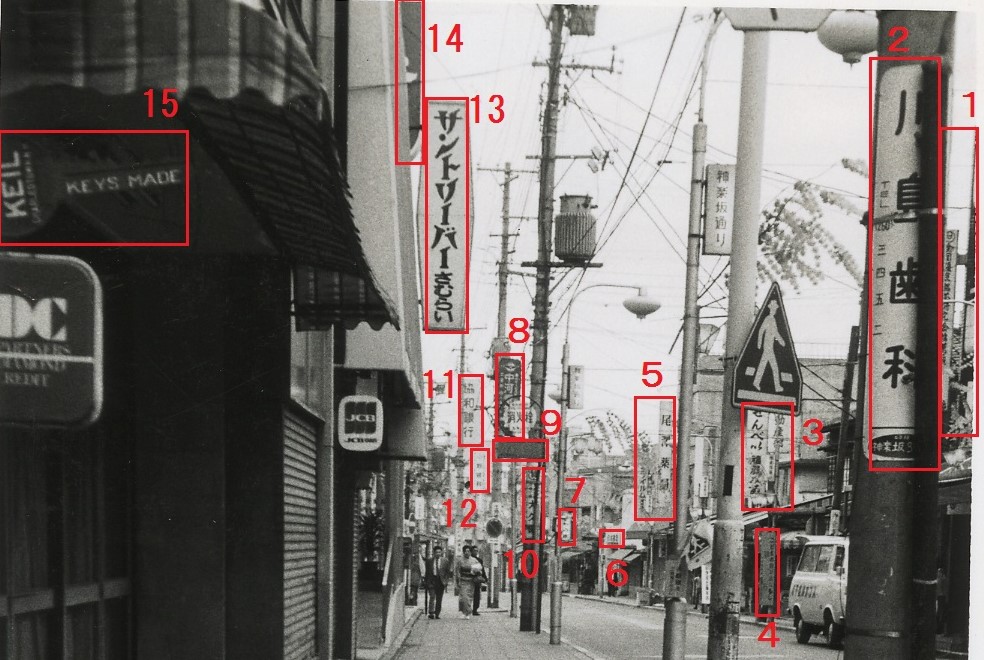

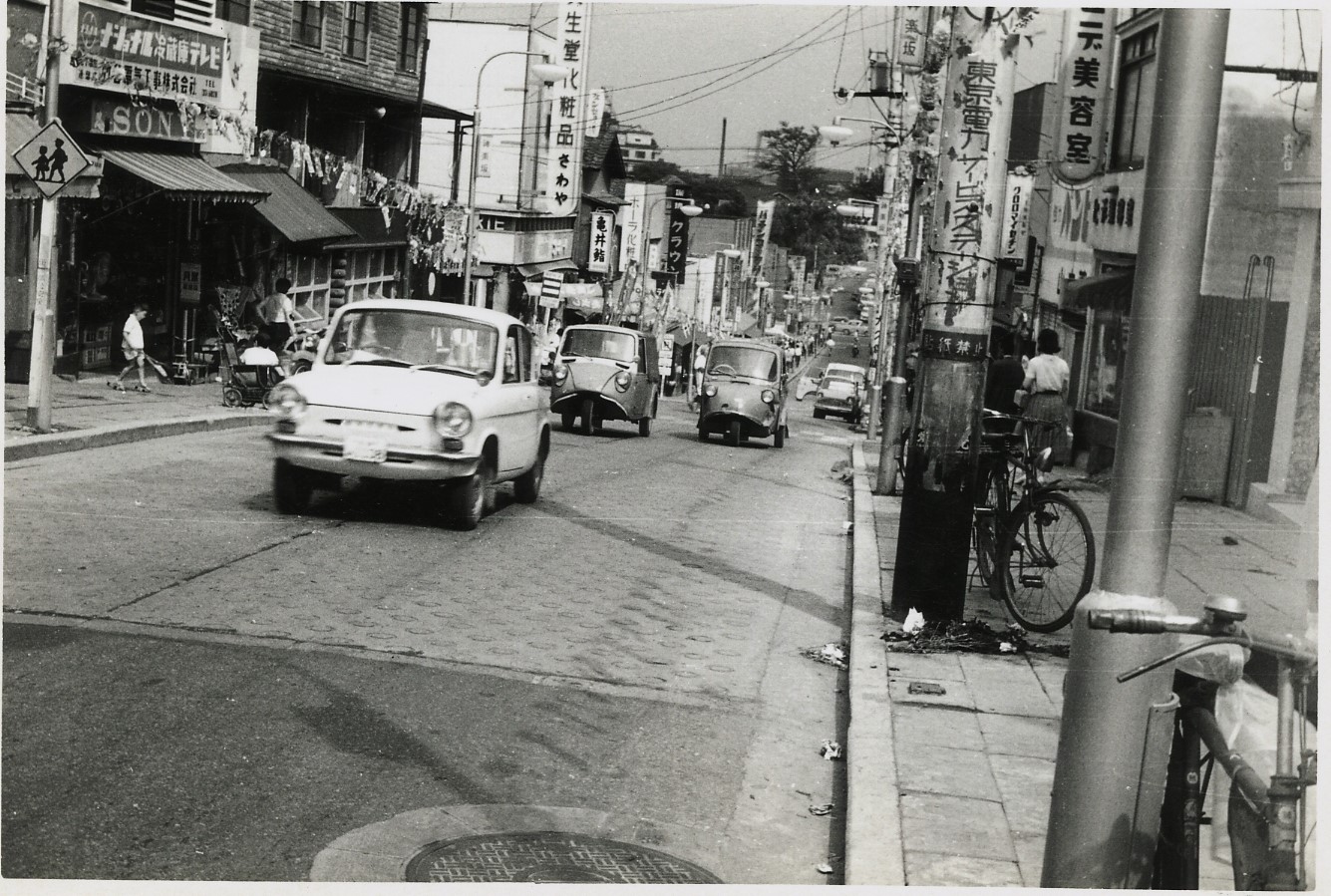

小林信彦「新版私説東京繁昌記」 https://kagurazaka.yamamogura.com/new_sketches/神楽坂の写真/ https://www.enjoytokyo.jp/kuchikomi/100057/?__ngt__=TT1238cdfb7003ac1e4ae0321Neq0woK0azXqosy0weVnJ

五条(喫茶店)

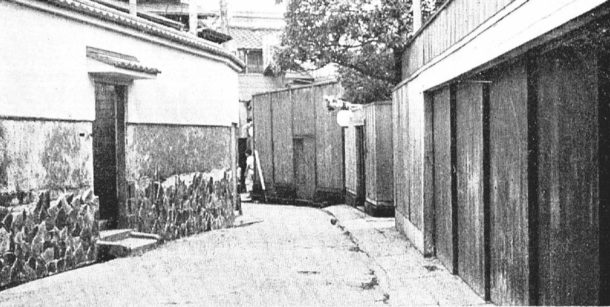

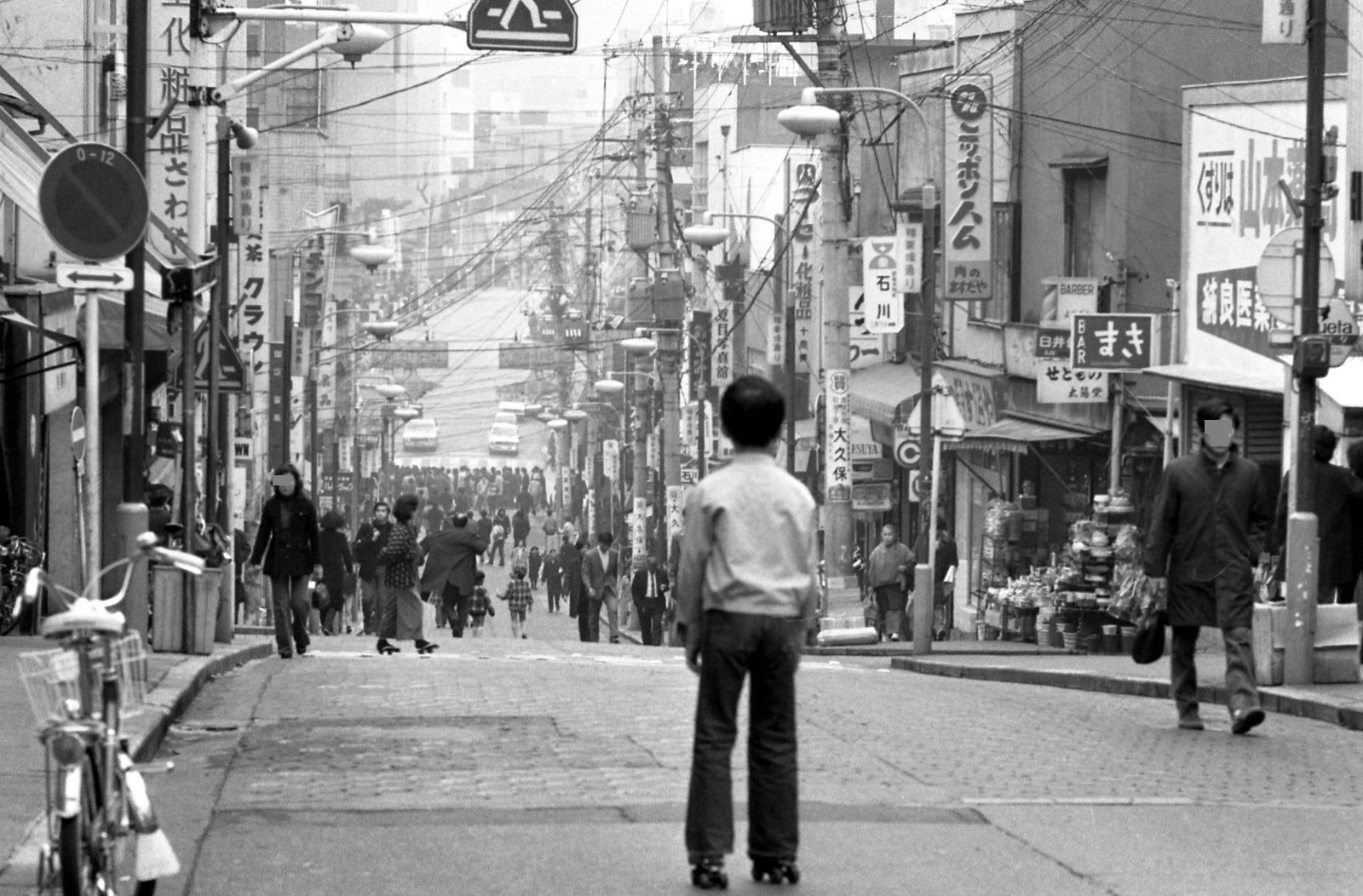

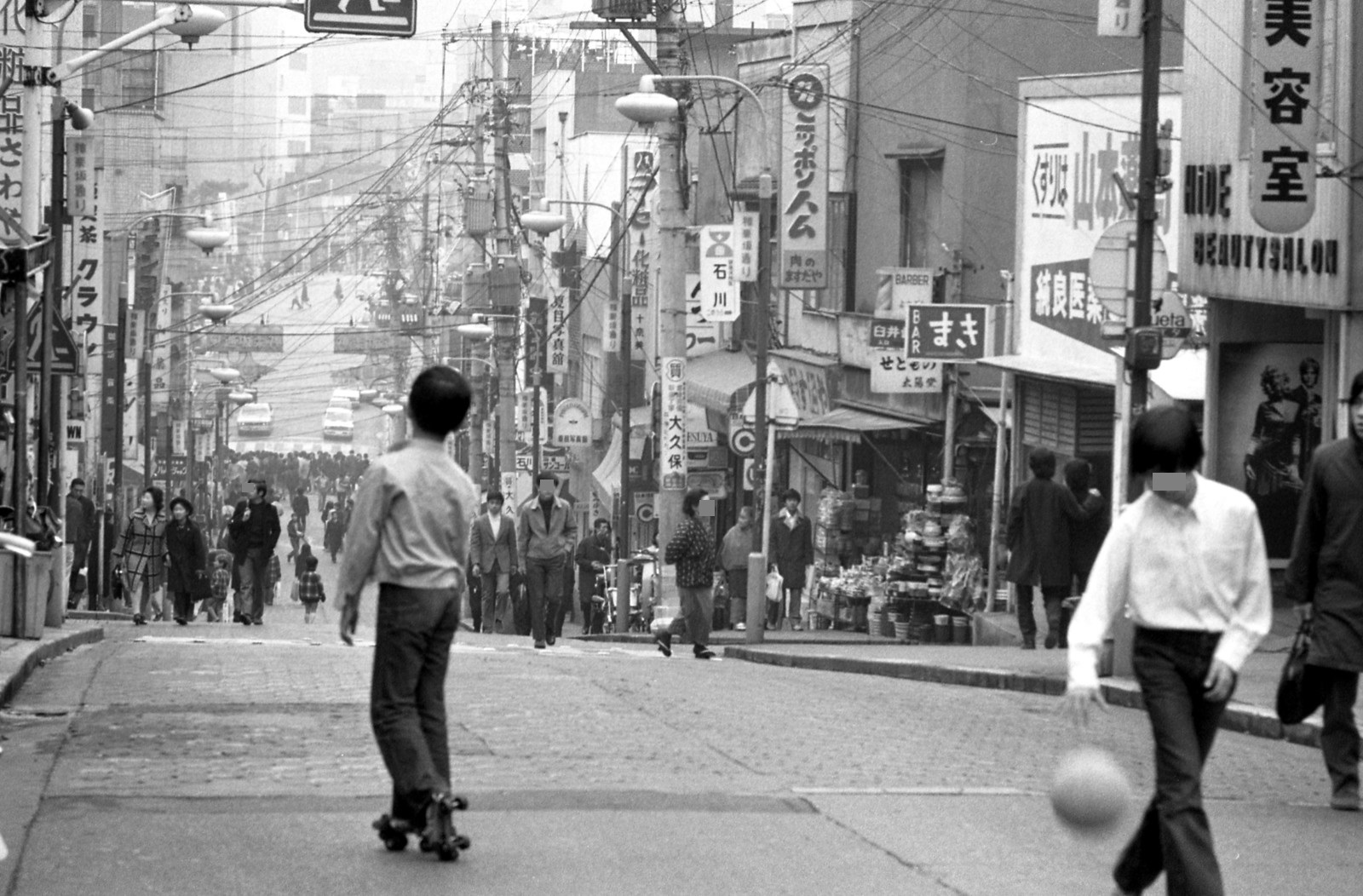

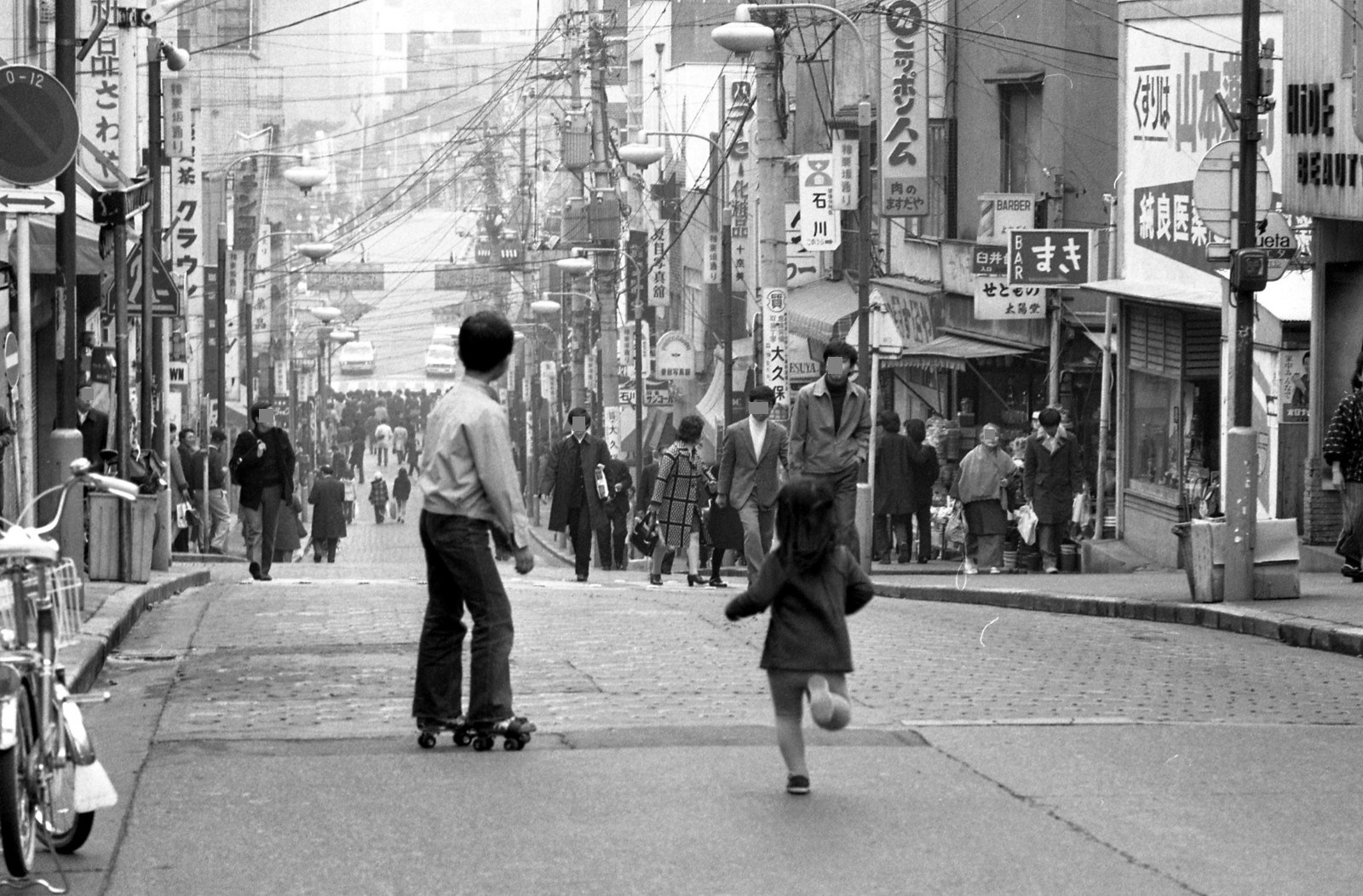

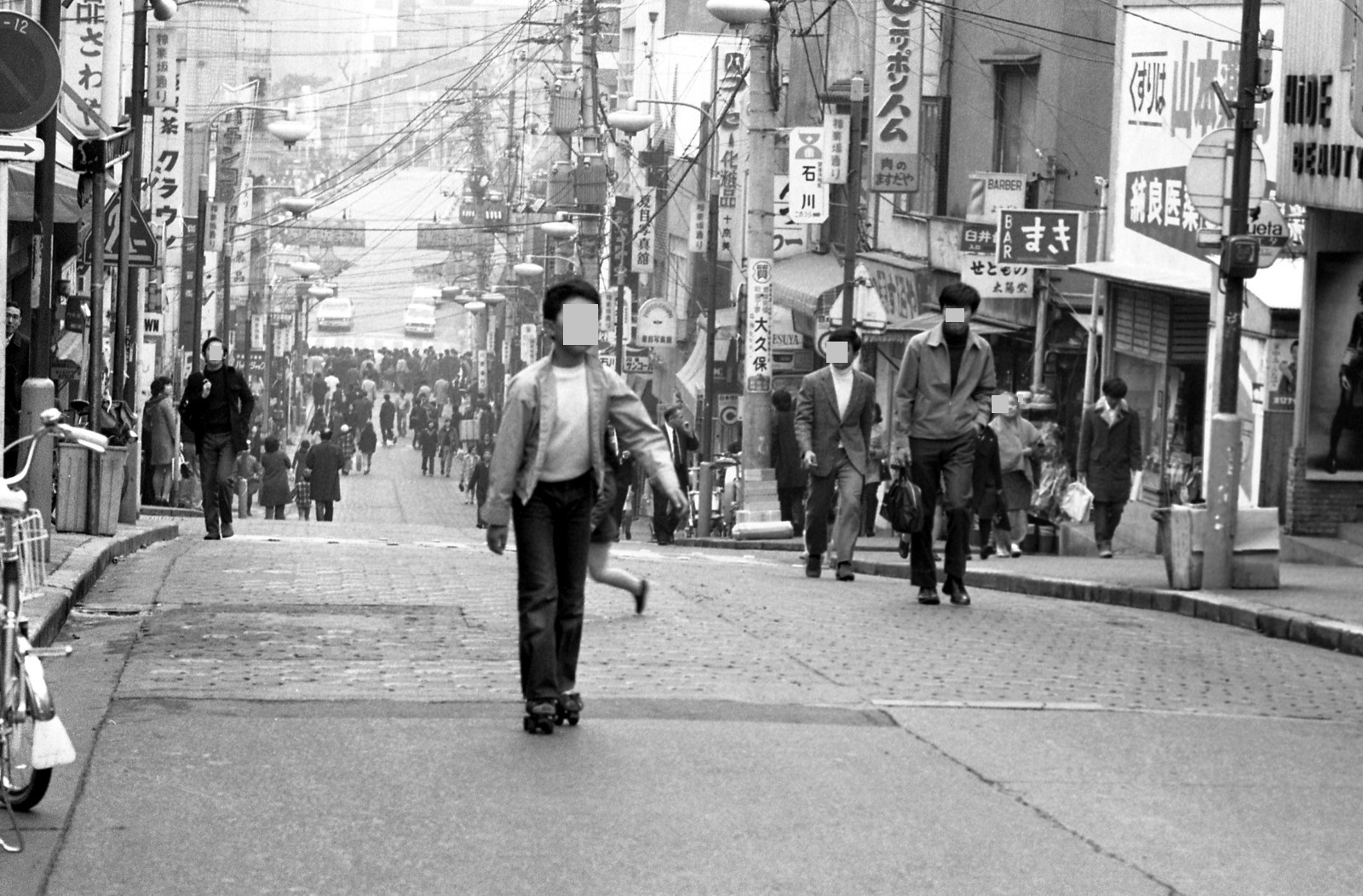

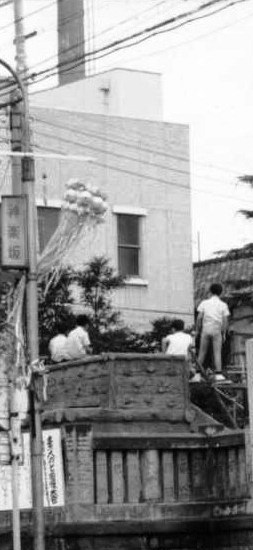

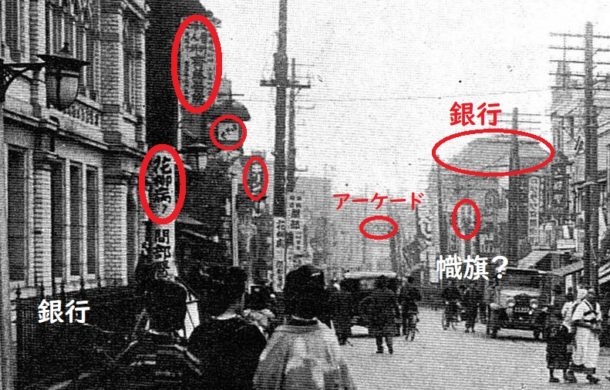

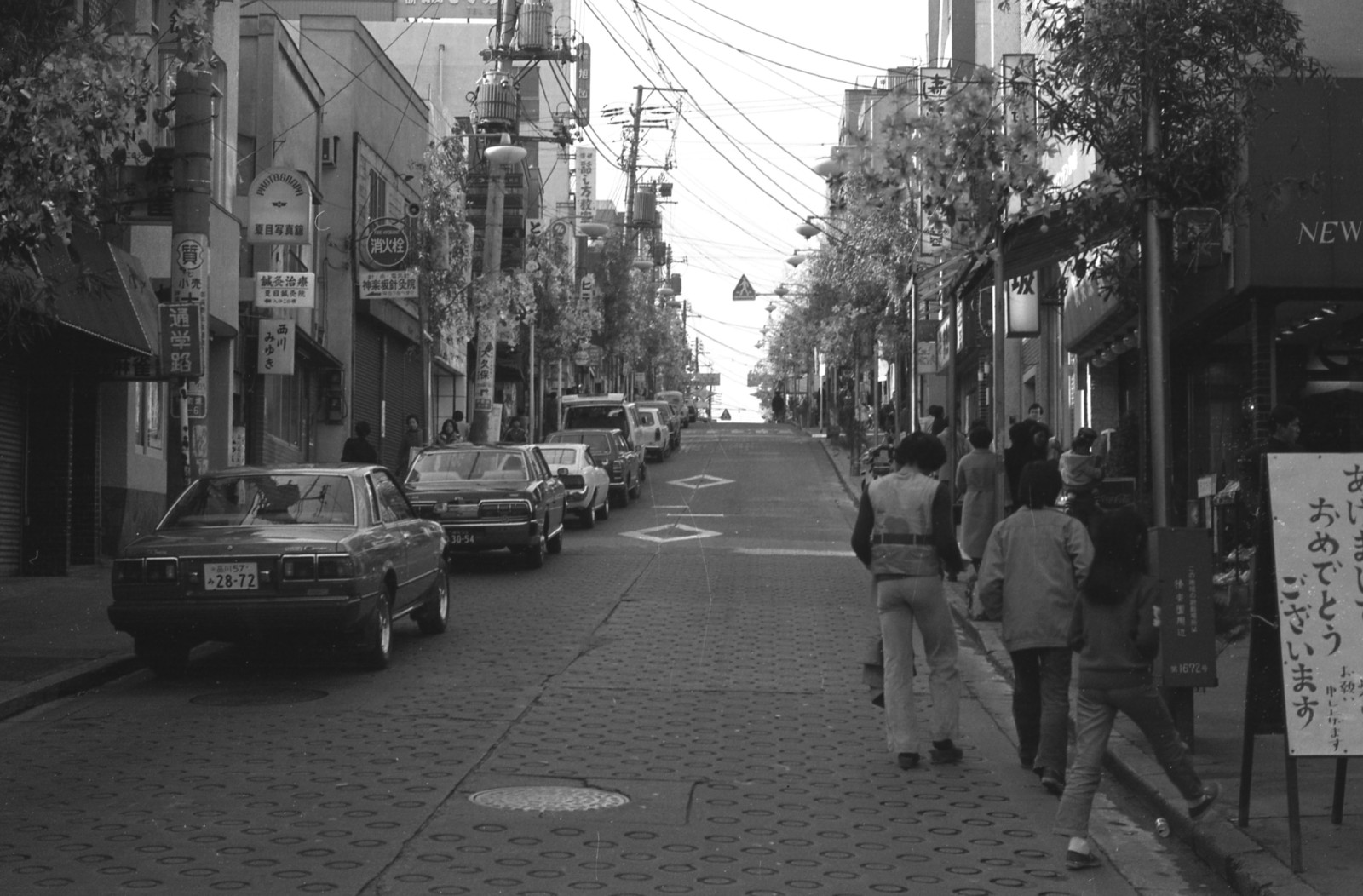

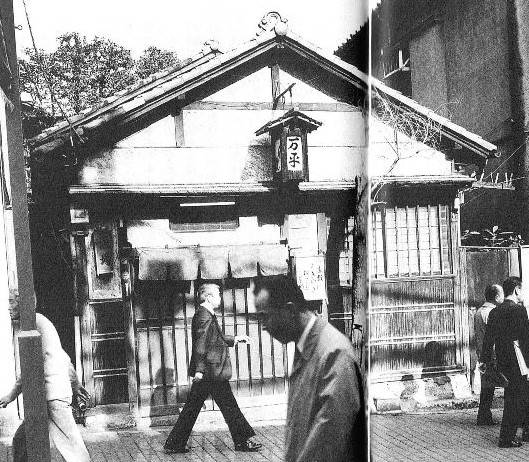

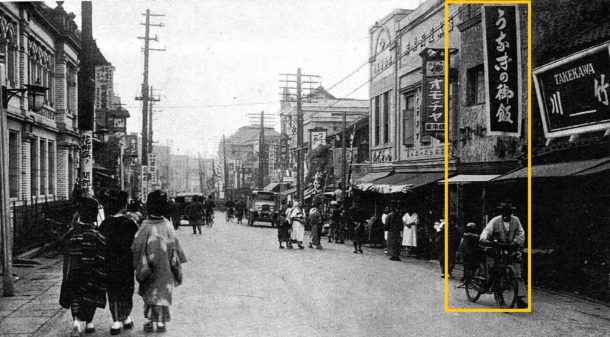

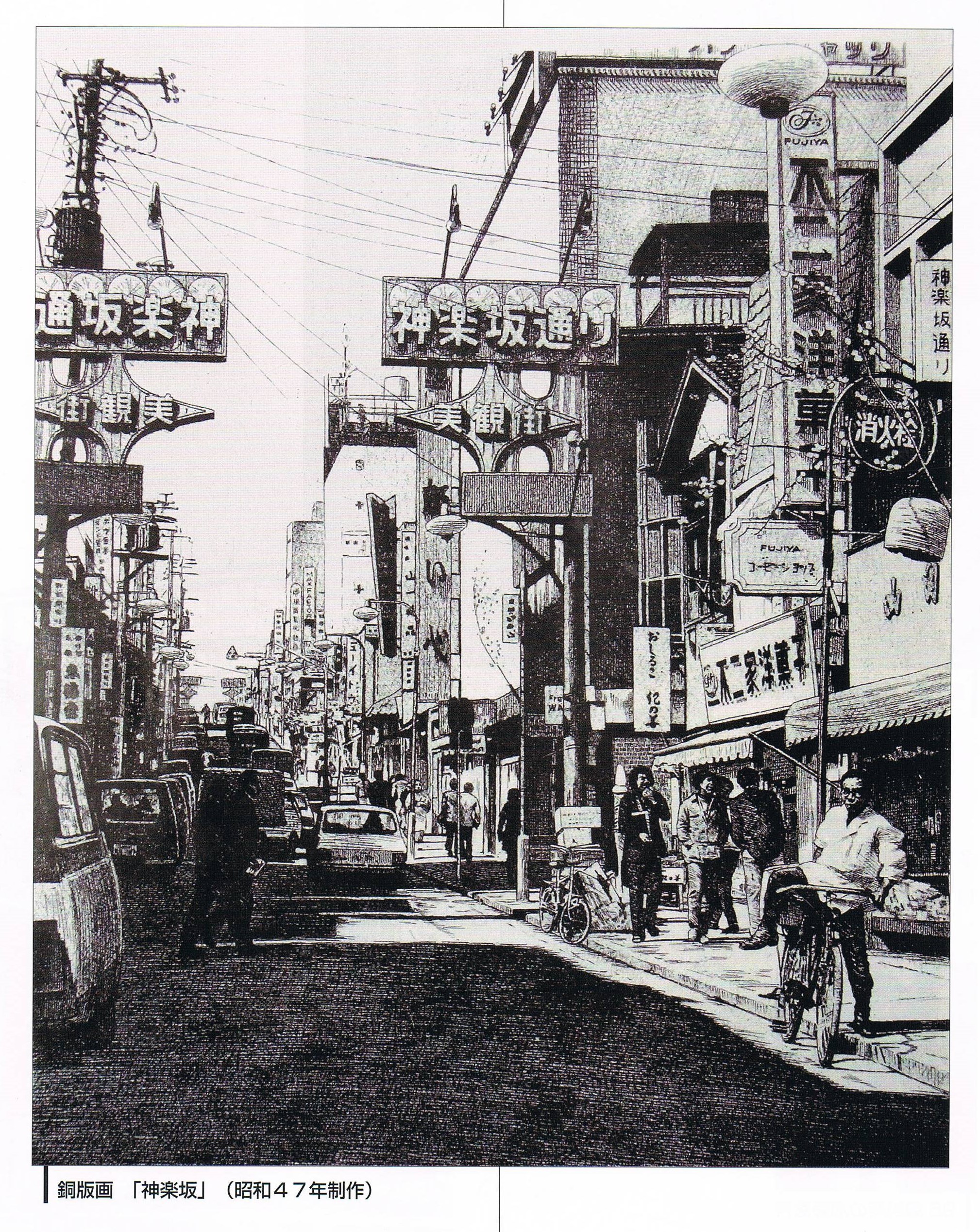

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8020 30年代

万平(すき焼き) 坪内逍遥 先生の最後の講義を、着物をぱりっと着て、講堂の最前列で聞いたと自慢していた。20代で学生でもなかったけどね、粋だったね。元気で楽しいおばあちゃんだった。ビルになった時は、早稲田通り側に、檜の風呂を作ったのは有名な話だけど…。ID 6-7 で。現在は「万平ビル」から「クレール神楽坂」。万平ビルの3階に移動すると檜風呂も置かれた。また、2階の「あまくさ」(居酒屋)は万平と同じ吊り看板がある。

小林信彦「新版私説東京繁昌記」https://kagurazaka.yamamogura.com/new_sketches/神楽坂の写真/

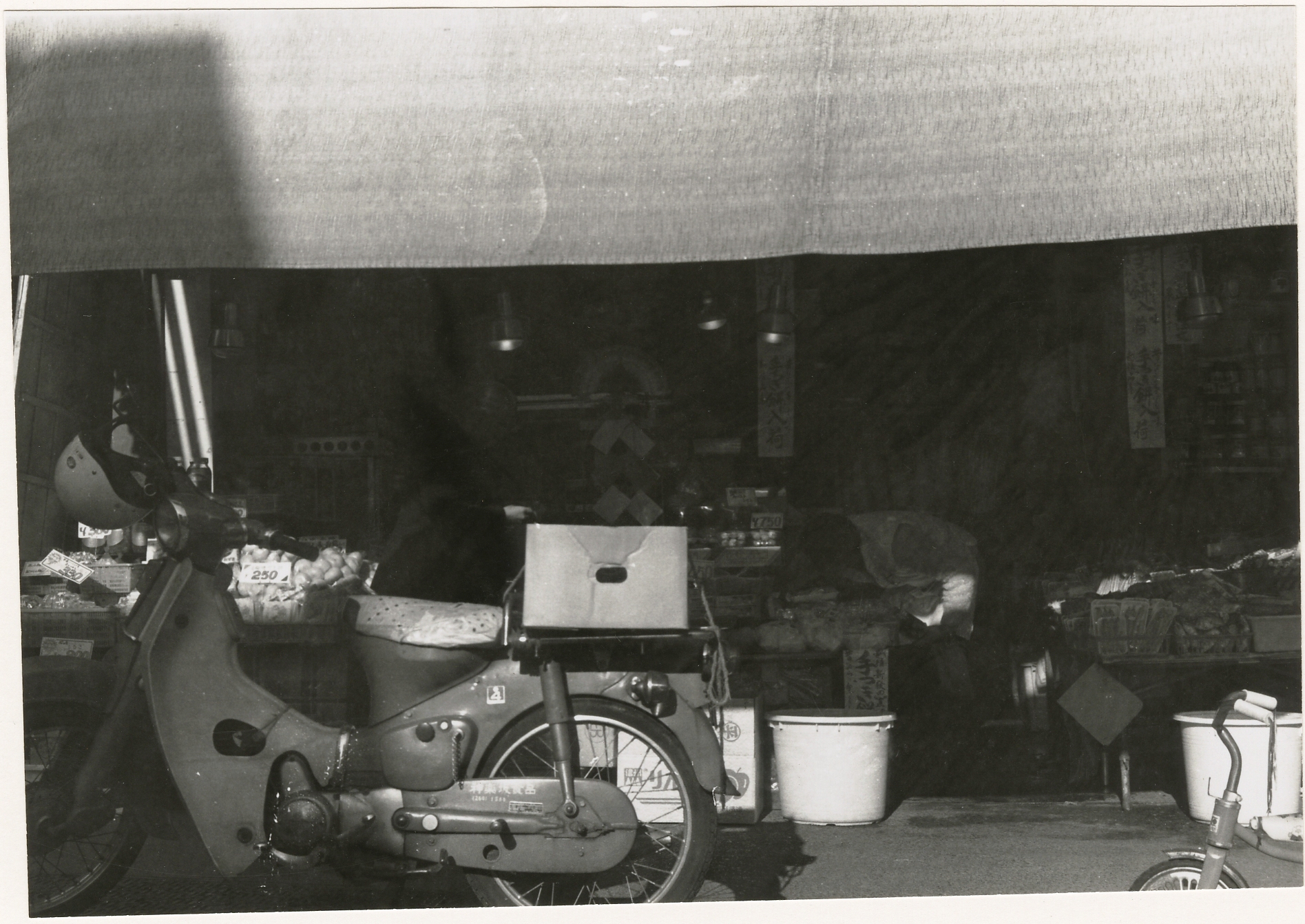

神楽坂青果店(八百屋)

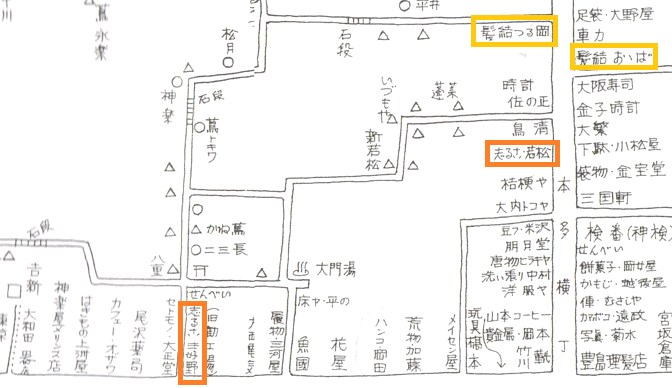

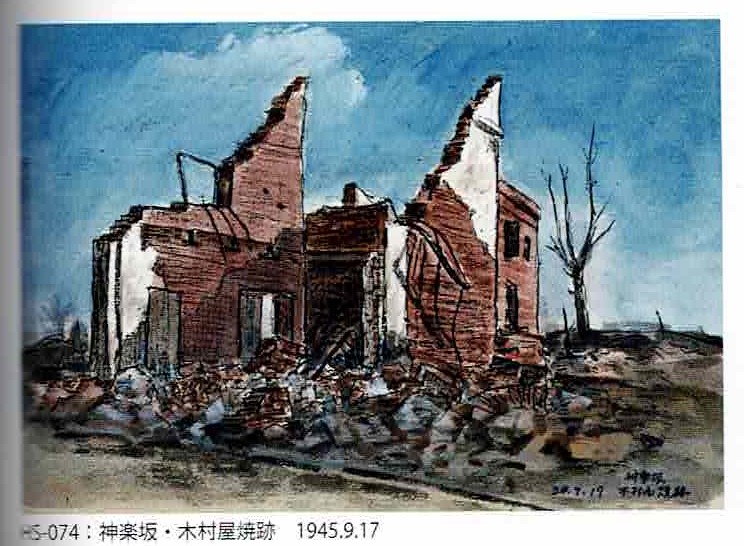

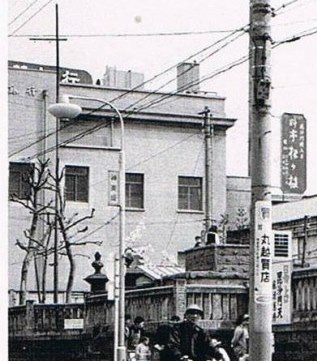

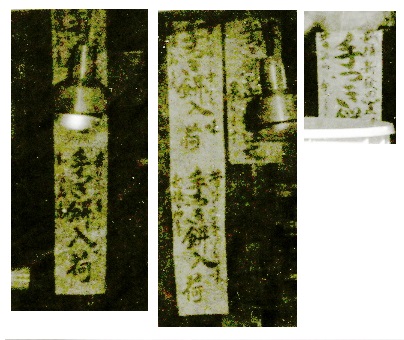

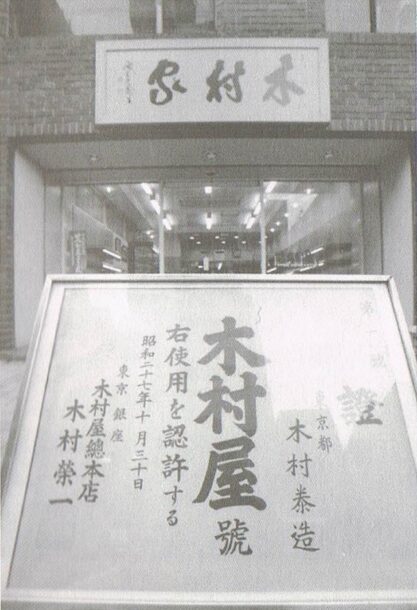

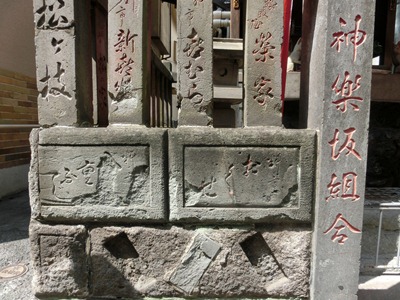

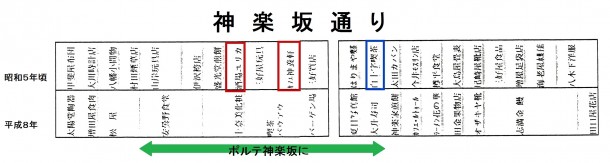

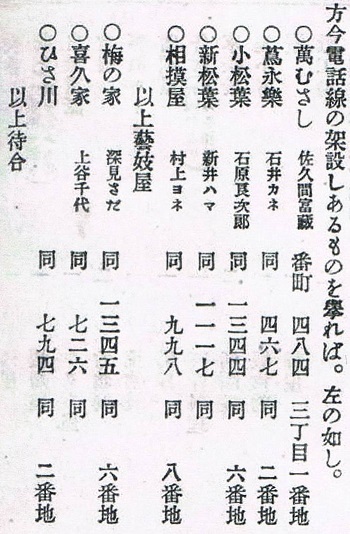

キムラヤ 木村屋

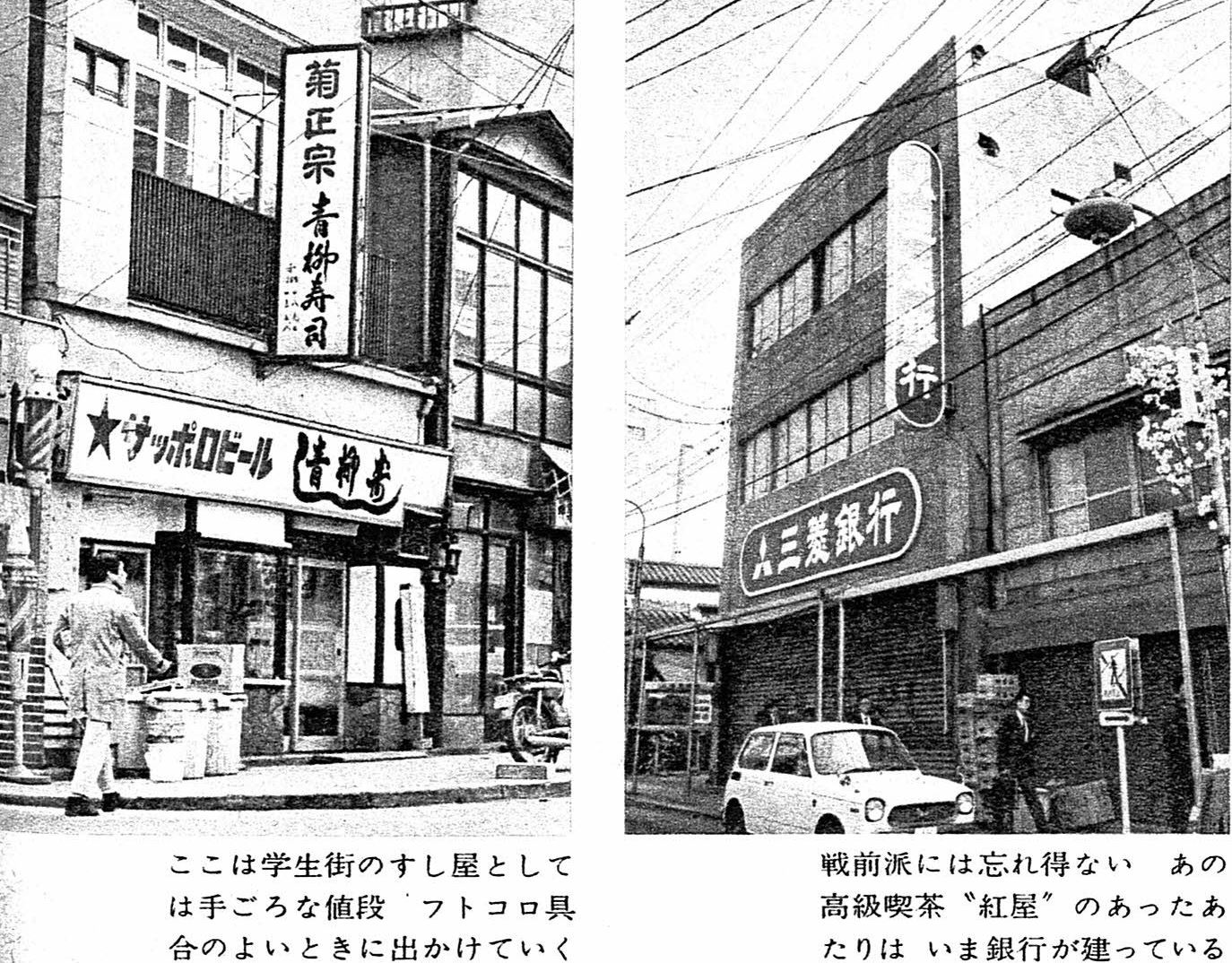

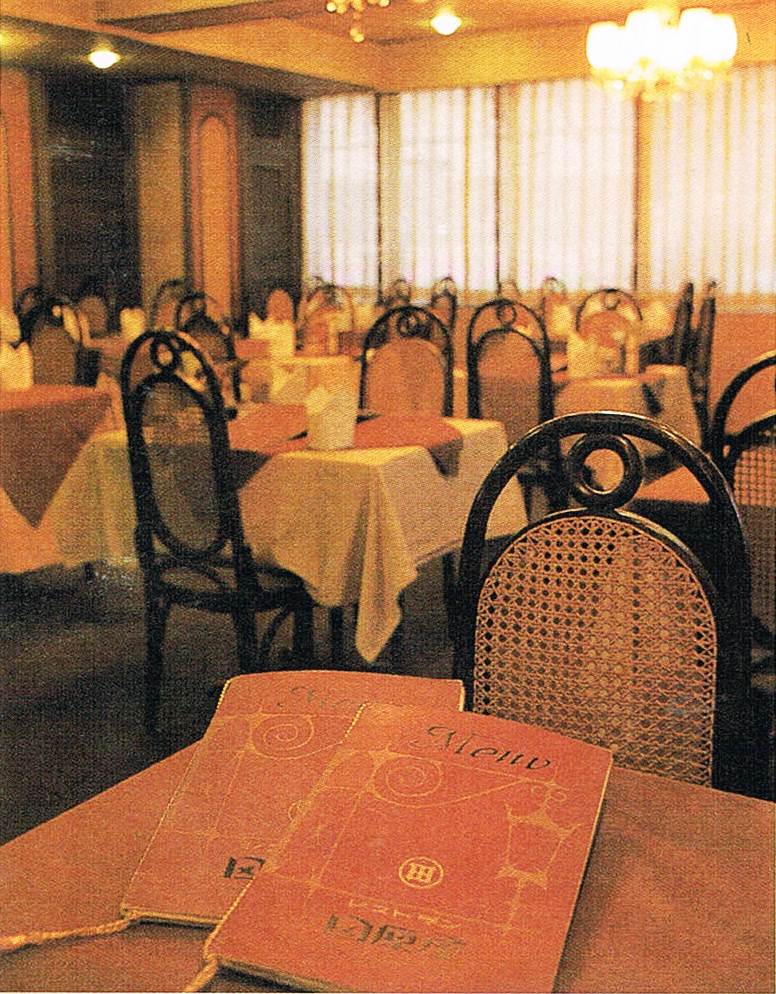

テレビ番組「気まぐれ本格派」から。

銀座木村屋総本店の分店一号を表す証書。後ろに見える店の看板の題字は山岡鉄舟。平松南編「神楽坂まちの手帖」第8号、2005年。けやき舎。

茂木書店(書店)

ジョウトーヤ(果物店) ここ で。

塩瀬(和菓子) 築地 明石町 揚げ煎 やおかき のような庶民的なものもおいしかった。揚げ煎 揚げて作るせんべいおかき 餅米を原料とした菓子。なまこ餅などの餅を小さく加工し(欠き)、乾燥させたものを表面がきつね色になるまで炙った米菓

鳥忠(居酒屋)

福鮨(寿司)

海老屋(そば屋)

庄平(ビルマカレー)

神谷(氷屋)

2016年までは神谷氷店。2017年は更地に。2018年からはマンション。

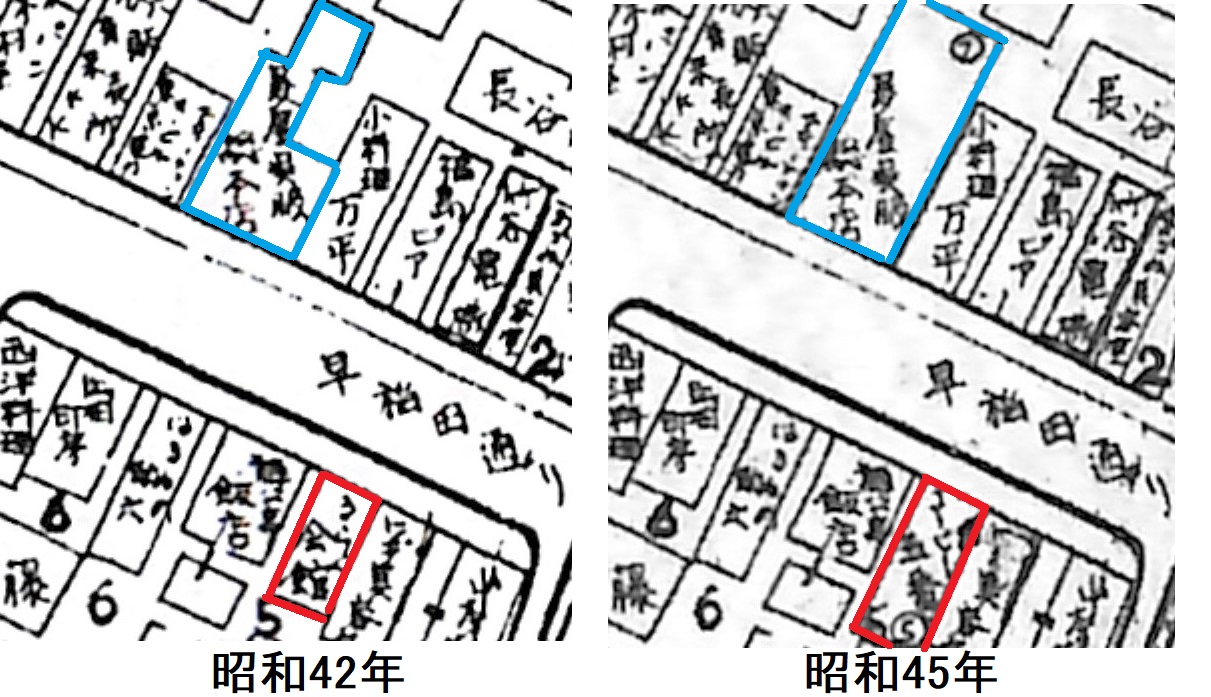

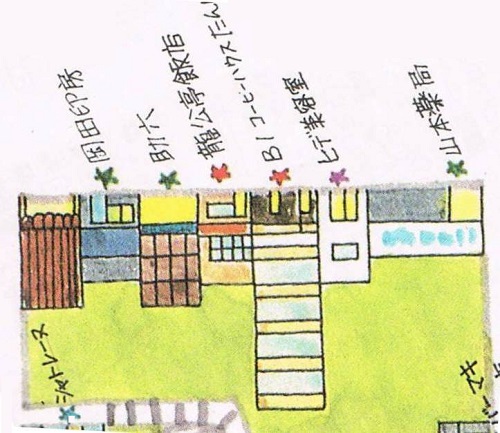

山本コーヒー(喫茶店) の隣り に昭和初期にあった。よく職人さんに連れていってもらった。山本コーヒー 。博文館編纂部『大東京写真案内』(昭和8年、再版は1990年)では「うなぎの御飯」や「コーヒー」を売る店舗がありますが、見ると、小さく「山本」と書いています。

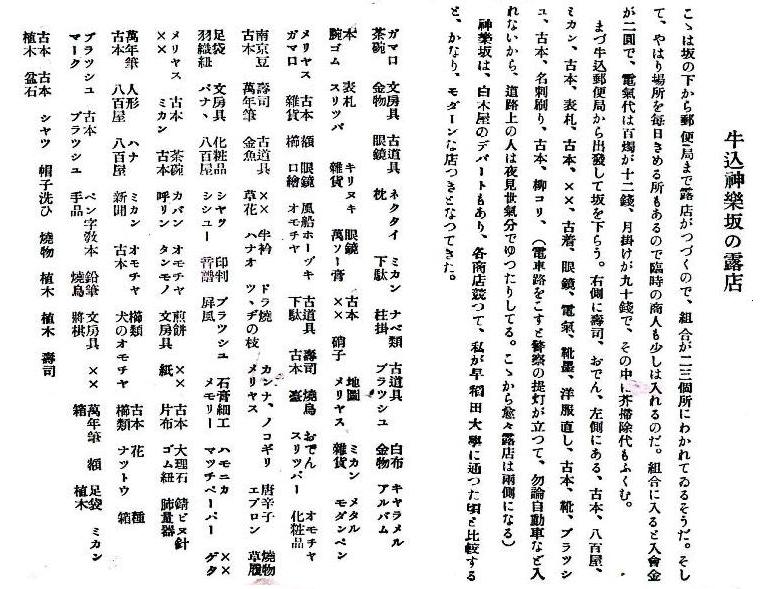

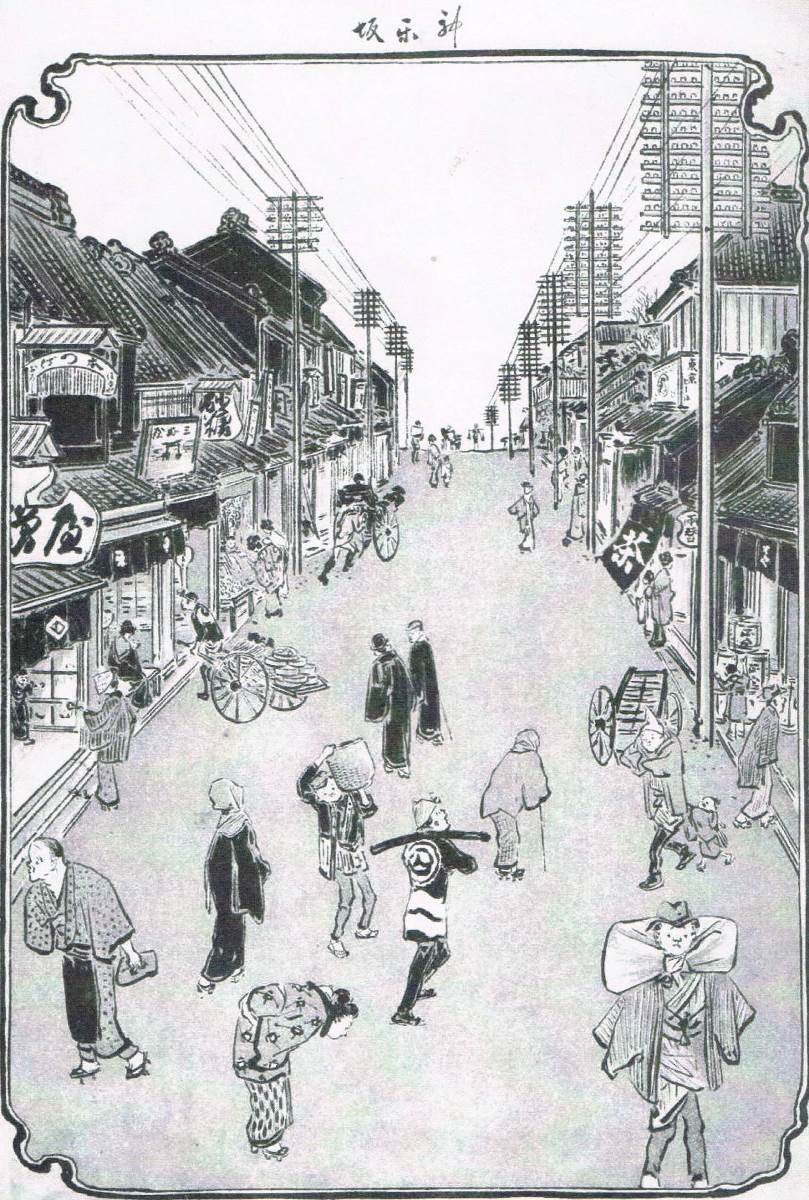

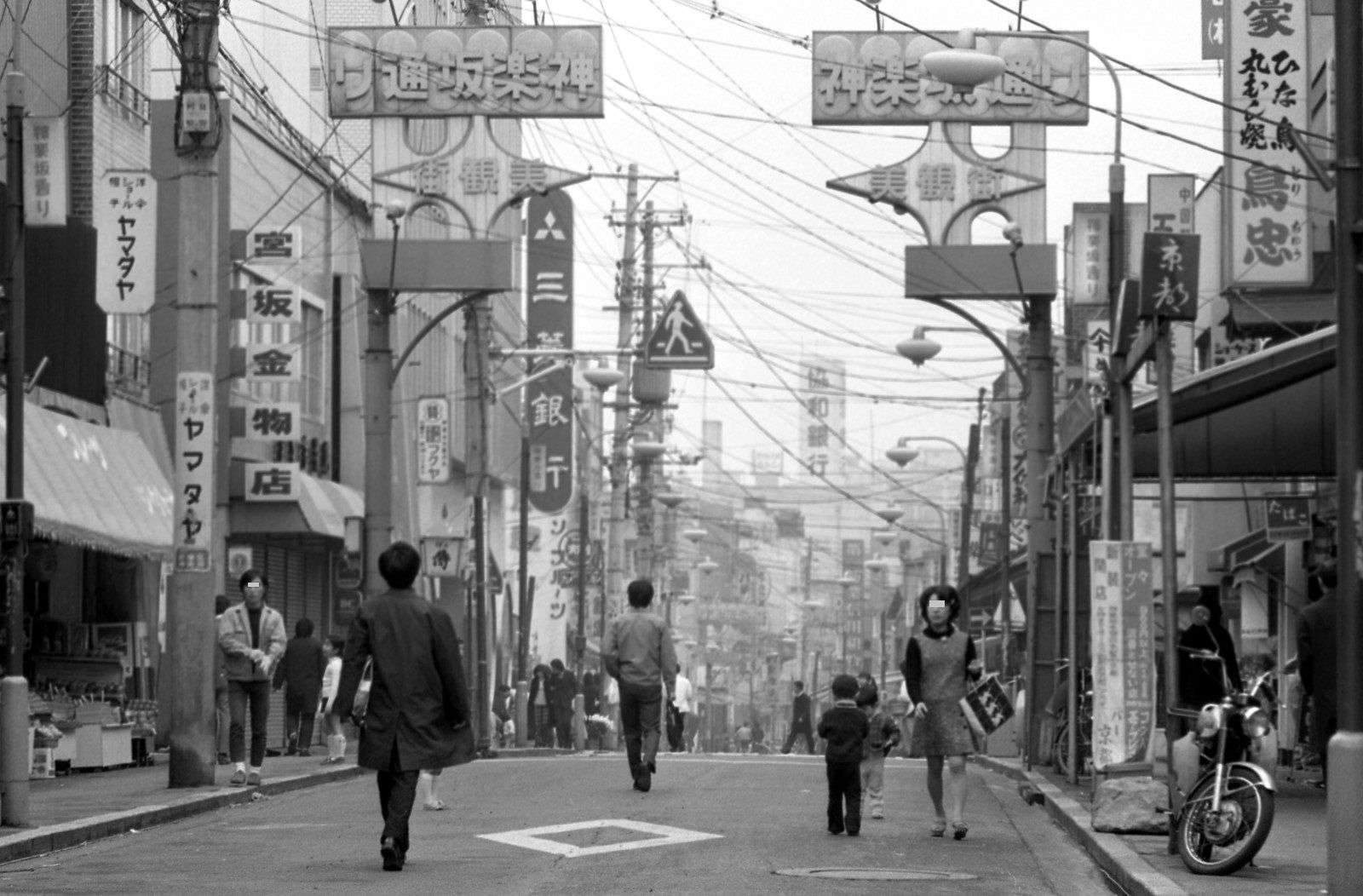

大東京写真案内。神楽坂。牛込見付から肴町に到る坂路さかみち が神樂坂、今や山手銀座の稱を新宿に奪はれたとは云ふものゝ、夜の神樂坂は、依然露天と學生とサラリーマンと、神樂坂藝妓の艶姿に賑々しい。

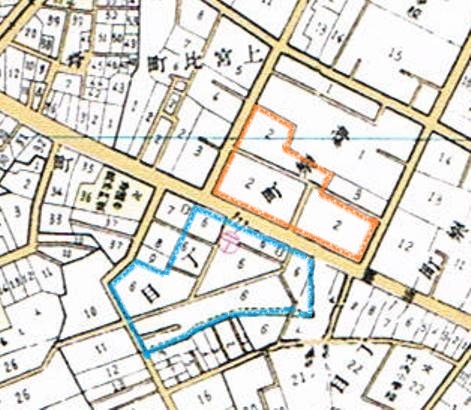

3丁目

4丁目

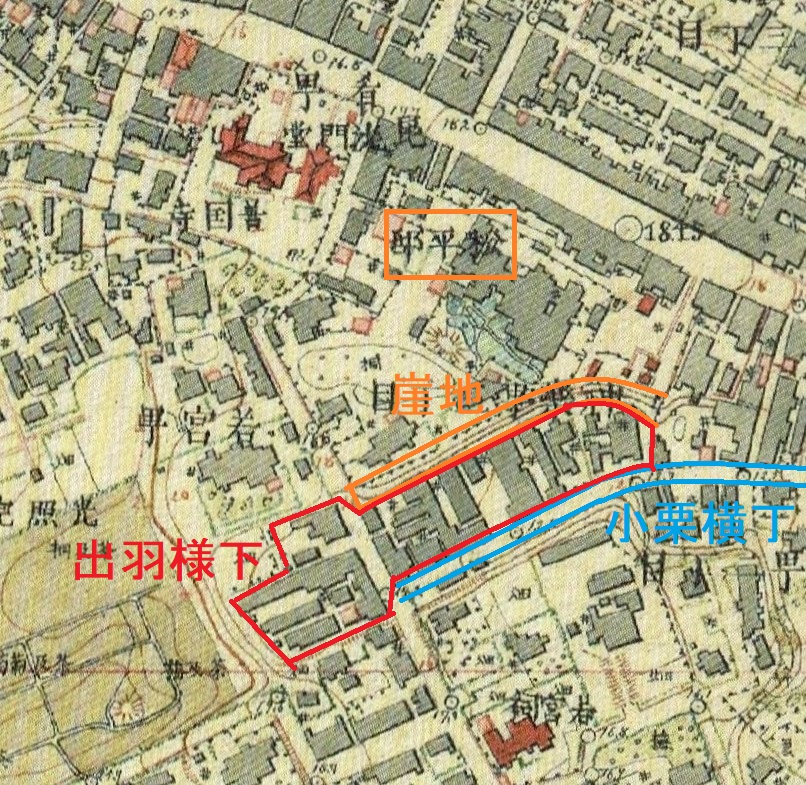

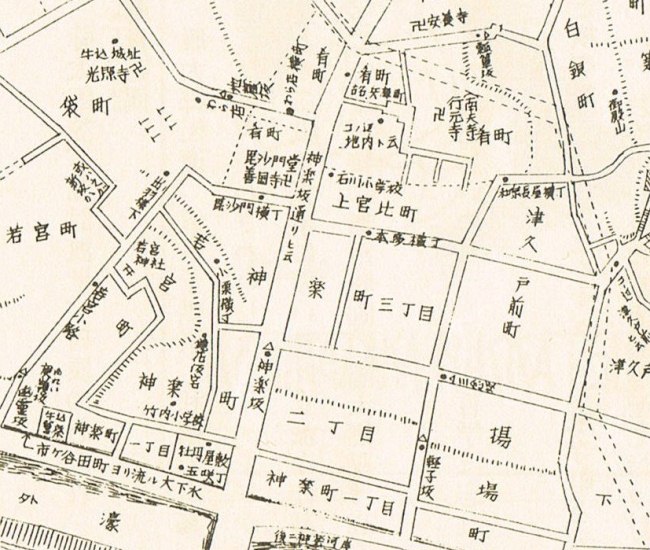

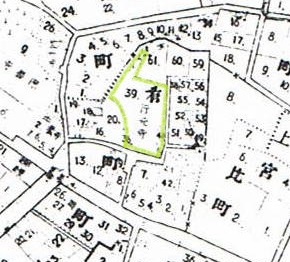

求友亭 きゅうゆうてい。通寺町(今は神楽坂6丁目)75番地にあった料亭で、現在のファミリーマートと亀十ビルの間の路地を入って右側にありました。なお、求友亭の前の横町は「

求友亭 きゅうゆうてい。通寺町(今は神楽坂6丁目)75番地にあった料亭で、現在のファミリーマートと亀十ビルの間の路地を入って右側にありました。なお、求友亭の前の横町は「

『

『