菊池寛は大正7年6月に小説「死者を嗤う」(中央文学)を発表しています。29歳でした。

| 二、三日降り続いた秋雨が止んで、カラリと晴れ渡った快い朝であった。 江戸川縁に住んでいる啓吉は、平常のように十時頃家を出て、東五軒町の停留場へ急いだ。彼は雨天の日が致命的に嫌であった。従って、こうした秋晴の朝は、今日のうちに何かよいことが自分を待っているような気がして、なんとなく心がときめくのを覚えるのであった。 彼はすぐ江戸川に差しかかった。そして、小桜橋という小さい橋を渡ろうとした時、ふと上流の方を見た。すると、石切橋と小桜橋との中間に、架せられている橋を中心として、そこに、常には見馴れない異常な情景が、展開されているのに気がついた。橋の上にも人が一杯である。堤防にも人が一杯である。そしてすべての群衆は、川中に行われつつある何事かを、一心に注視しているのであった。 啓吉は、日常生活においては、興味中心の男である。彼はこの光景を見ると、すぐ足を転じて、群衆の方へ急いだのである。その群衆は、普通、路上に形作らるるものに比べては、かなり大きいものであった。しかも、それが岸にあっては堤防に、橋の上では欄杆へとギシギシと押しつめられている。そしてその数が、刻々に増加して行きつつあるのだ。 群衆に近づいてみると、彼らは黙っているのではない。銘々に何か喚いているのである。 「そら! また見えた、橋桁に引っかかったよ」と欄杆に手を掛けて、自由に川中を俯瞰し得る御用聴らしい小憎が、自分の形勝の位置を誇るかのように、得意になって後方に押し掛けている群衆に報告している。 「なんですか」と啓吉は、自分の横に居合せた年増の女に聴いた。 「土左衛門ですよ」と、その女はちょっと眉を顰めるようにして答えた。啓吉は、初めからその答を予期していたので、その答から、なんらの感動も受けなかった。水死人は社会的の現象としては、ごく有り触れたことである。新聞社にいる啓吉はよく、溺死人に関する通信が、反古同様に一瞥を与えられると、すぐ屑籠に投ぜられるのを知っている。が実際死人が、自分と数間の、距離内にあるということは、まったく別な感情であった。その上啓吉は、かなり物見高い男である。彼もまた死人を見たいという、人間に特有な奇妙な、好奇心に囚われてしまった。 |

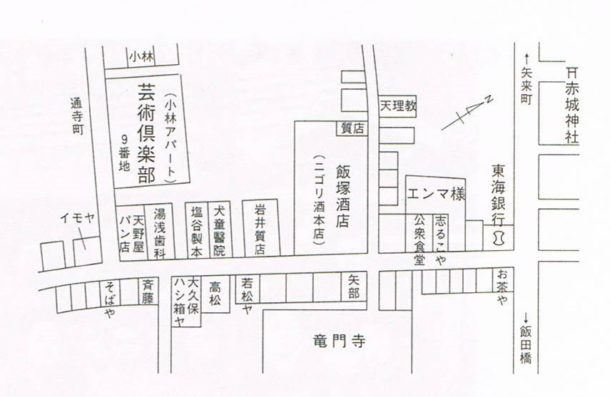

江戸川 神田川中流。文京区水道関口の大洗堰から船河原橋までの神田川を昭和40年以前には江戸川と呼んだ。

東五軒町の停留場 路面電車の停留場です。現在はバス停留所(バス停)に代わりました。

フェータル fatal。命にかかわる。破滅をもたらす

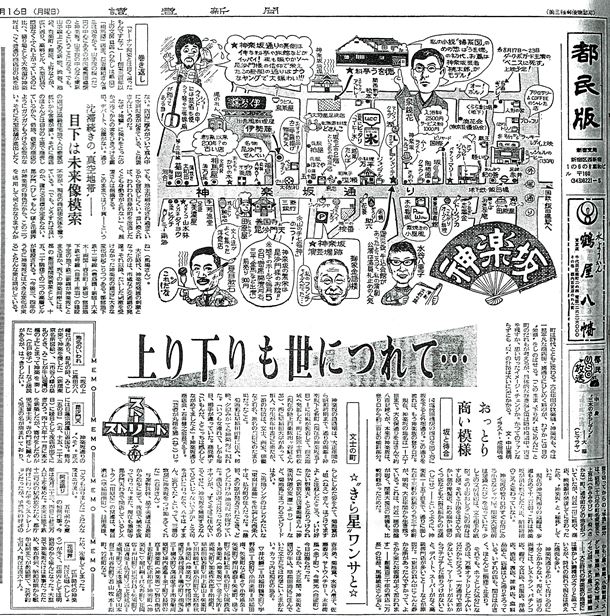

小桜橋、石切橋 図を参照

橋 西江戸川橋です。

欄杆 欄干。らんかん。橋や建物の縁側、廊下、階段などの側辺に縦横に材を渡して墜落を防ぐもの。

喚く わめく。叫く。怒ったり興奮したりして大声で叫ぶ。大声をあげて騒ぐ

橋桁 はしげた。川を横断する道路の橋脚の上に架け渡して橋板を支える材。

御用聴 ごようきき。御用聞き。商店などで、得意先の用事・注文などを聞いて回る人

形勝 地勢や風景などがすぐれていること、その様子や土地

土左衛門 どざえもん。溺死者の死体。江戸の力士成瀬川土左衛門の色白の肥満体に見立てて言ったもの。

眉を顰める まゆをひそめる。不快や不満などのために、眉のあたりにしわを寄せる。顔をしかめる。

反古 反故。書きそこなったりして不要になった紙。

一瞥 いちべつ。ちらっと見ること。流し目に一たび見ること

屑籠 くずかご。紙屑など、廃物を入れる籠。

数間 1間は1.818…メートル。数間は約7〜8メートル。

| と、啓吉のすぐ横にいる洋服を着た男と、啓吉の前に、川中を覗き込んでいる男とが、話している。 すると突然、橋の上の群衆や、岸に近い群衆が、 「わあ!」と、大声を揚げた。 「ああとうとう、引っ掛けやがった」と所々で同じような声が起った。人夫が、先に鈎の付いた竿で、屍体の衣類をでも、引っ掛けたらしい。 「やあ! 女だ」とまた群衆は叫んだ。橋桁に、足溜を得た人夫は、屍体を手際よく水上に持ち上げようとしているらしい。 群衆は、自分たちの好奇心が、満足し得る域境に達したと見え、以前よりも、大声をたてながら騒いでいる。が、啓吉には、水面に上っている屍体は、まだ少しも見えなかった。 |

| すると、突然「パシャッ」と、水音がしたかと思うと、群衆は一時に「どっ」と大声をたてて笑った。啓吉は、最初その場所はずれの笑いの意味が、わがらなかった。いかに好奇心のみの、群衆とはいえ屍体の上るのを見て、笑うとはあまりに、残酷であった。が、その意味は周囲の群衆が発する言葉ですぐ判った。一度水面を離れかけた屍体が、鈎の脱ずれたため、ふたたび水中に落ちたからであった。 「しっかりしろ! 馬鹿!」と、哄笑から静まった群衆は、また人夫にこうした激励の言葉を投げている。 そのうちに、また人夫は屍体に、鈎を掛けることに、成功したらしい。群衆は、 「今度こそしっかりやれ」と、叫んでいる。啓吉は、また押しつまされるような、気持になった。彼は屍体が群集の見物から、一刻も早く、逃れることを、望んでいた。すると、また突然水音がしたかと思うと、以前にも倍したような、笑い声が起った。無論、屍体が、再び水面に落ちたのである。啓吉は、当局者の冷淡な、事務的な手配と、軽佻な群衆とのために、屍体が不当に、曝し物にされていることを思うと、前より一層の悲憤を感じた。 |

倍する 倍になる。倍にする。大いにふえる。大いに増す。

軽佻 けいちょう。考えが浅く、調子にのって行動する様子

| 三度目に屍体が、とうとう正確に鈎に掛ったらしい。 「そんな所で、引き揚げたって、仕様がないじゃないか、石段の方へ引いて行けよ」と、群衆の一人が叫んだ。これはいかにも時宜的な助言であった。人夫は屍体を竿にかけたまま、橋桁から石崖の方へ渡り、石段の方へ、水中の屍体を引いて来た。 石段は啓吉から、一間と離れぬ所にあった。岸の上にいた巡査は、屍体を引き揚げる準備として、石段の近くにいた群衆を追い払った。そのために、啓吉の前にいた人々が払い除けられて啓吉は見物人として、絶好の位置を得たのである。 気がつくと、人夫は屍体に、繩を掛けたらしく、その繩の一端を掴んで、屍体を引きずり上げている。啓吉はその屍体を一目見ると、悲痛な心持にならざるを得なかった。希臘の彫刻で見た、ある姿態のように、髪を後ざまに垂れ、白蠟のように白い手を、後へ真直に反らしながら、石段を引きずり上げられる屍体は、確かに悲壮な見物であった。ことに啓吉は、その女が死後の嗜みとして、男用の股引を穿っているのを見た時に悲劇の第五幕目を見たような、深い感銘を受けずにはいなかった。それは明らかに覚悟の自殺であった。女の一生の悲劇の大団円であった。啓吉は暗然として、滲む涙を押えながら面を背けてそこを去った。さすがに屍体をマザマザと見た見物人は、もう自分たちの好奇心を充分満たしたと見え、思い思いにその場を去りかかっていた。 啓吉も、来合せた電車に乗った。が、その場面は、なかなかに、啓吉の頭を去らなかった。啓吉は、こういう場合に、屍体収容の手配が、はなはだ不完全で、そのために人生における、最も不幸なる人々が、死後においても、なお曝し物の侮辱を受けることを憤らずにはおられなかった。それと同時に啓吉は死者を前にして哄笑する野卑な群衆に対する反感を感じた。 そのうちフト啓吉は、今日見た場面を基礎として、短篇の小説を書こうかと思い付いた。それは橋の上の群衆が、死者を前にして、盛んに哄笑しているうちに、あまり多くの人々を載せていた橋は、その重みに堪えずして墜落し、今まで死者を嗤っていた人たちの多くが、溺死をするという筋で、作者の群衆に対する道徳的批判を、そのうちに匂わせる積りであった。が、よく考えてみると、啓吉自身も、群衆が持っていたような、浮いた好奇心を、全然持っていなかったとは、いわれなかったのである。 |

タイムリイ タイムリー。ちょうどよい折に行われる。時機を得ている

後ざま うしろざま。その人や物の、後ろのほう

白蠟 はくろう。白い蝋燭。黄蝋を日光にさらして製した純白色の蝋。

穿う うがつ。穴を開ける。人情の機微や事の真相などを的確に指摘する。衣類やはきものを身につける。

カターストロフ カタストロフ。ギリシア語のkatastrophēに由来。悲劇的結末。破局。

滲む にじむ。涙・血・汗などがうっすらと出る。

面 おもて。顔。顔面。

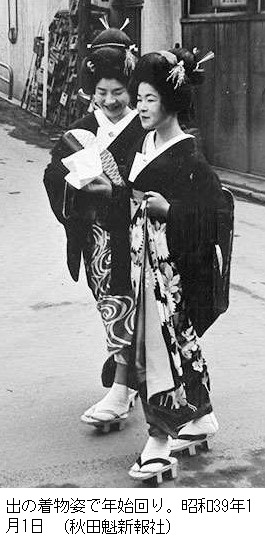

ぞろっと 羽織・袴をつけない着物だけの姿で

ぞろっと 羽織・袴をつけない着物だけの姿で