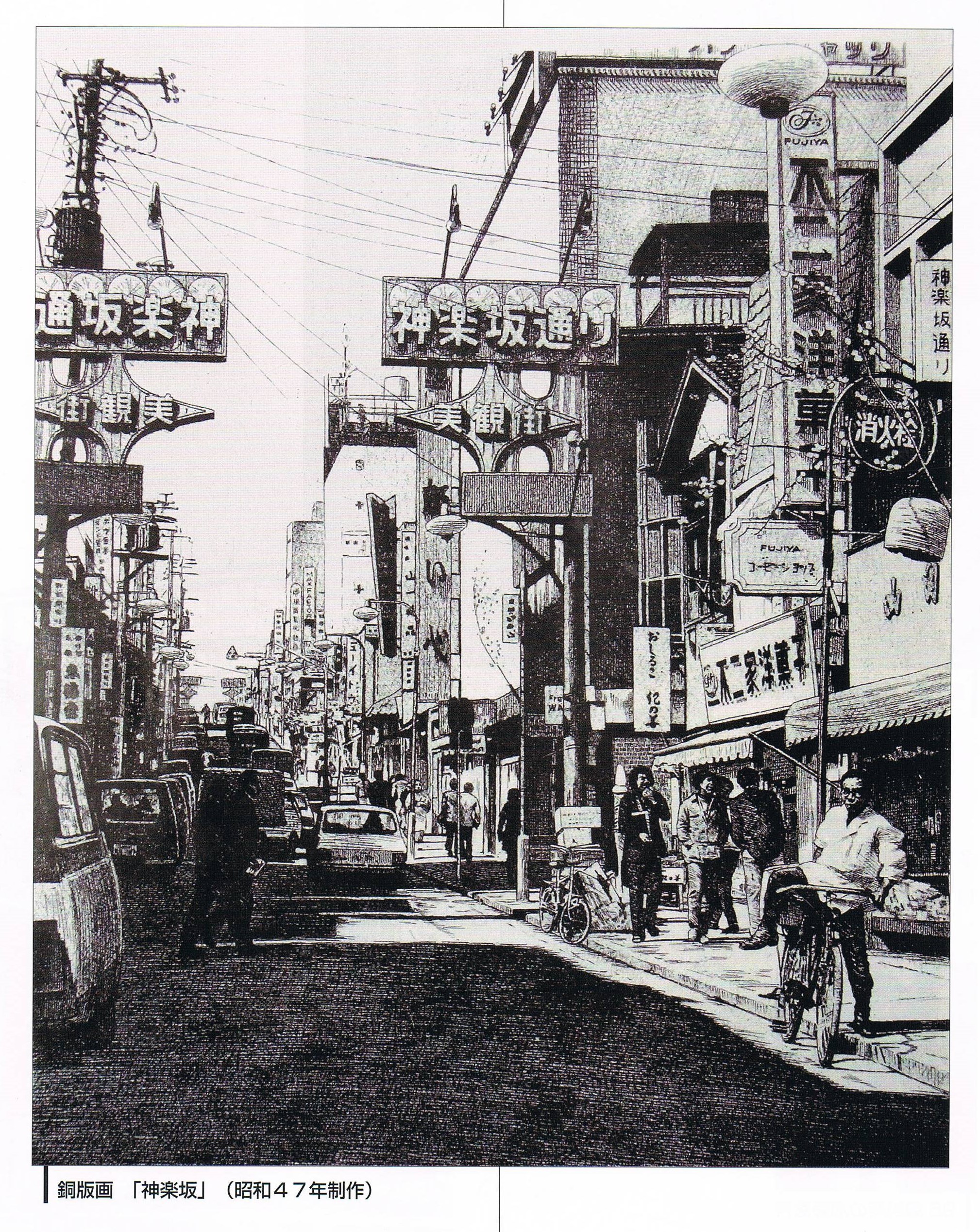

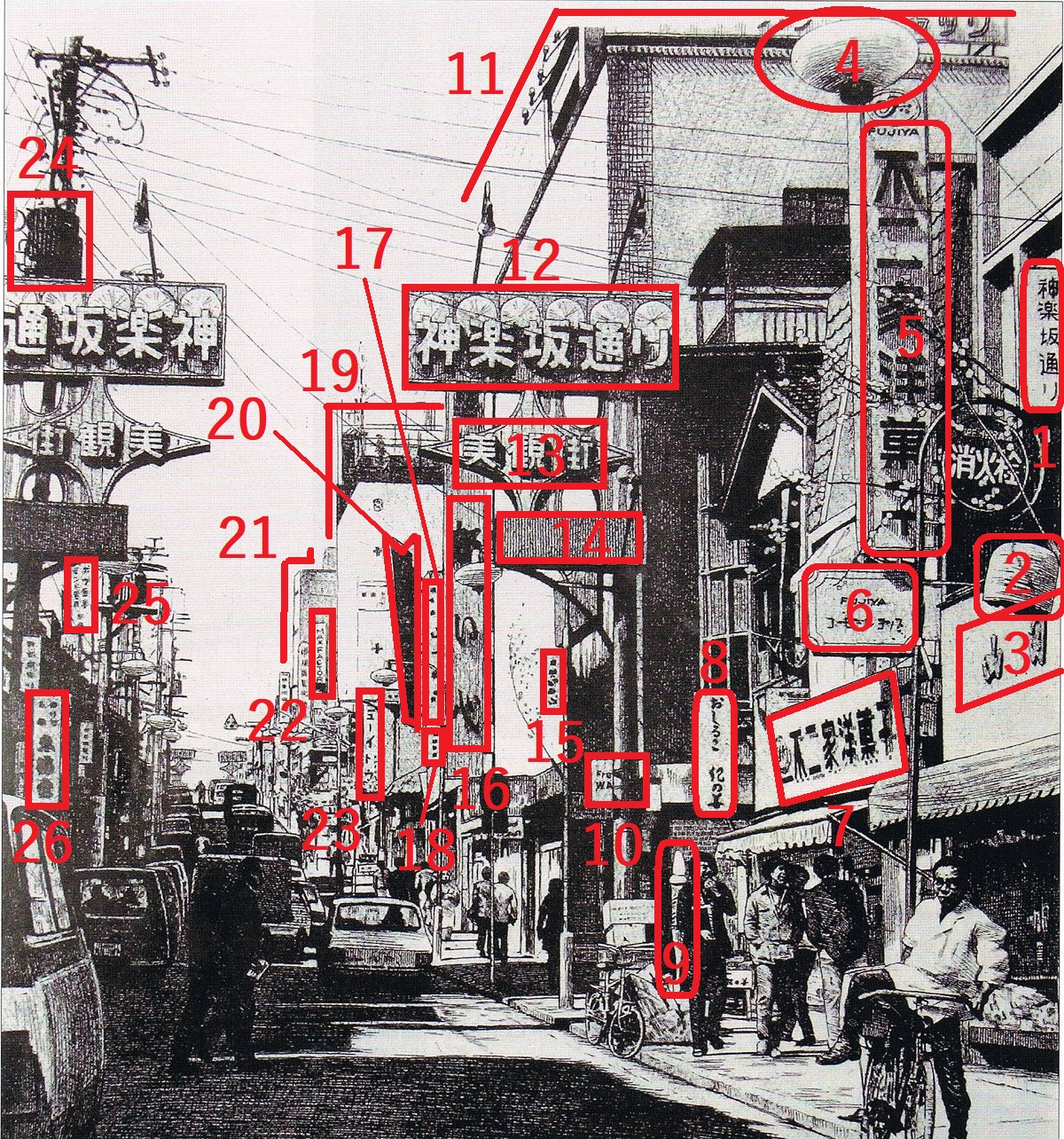

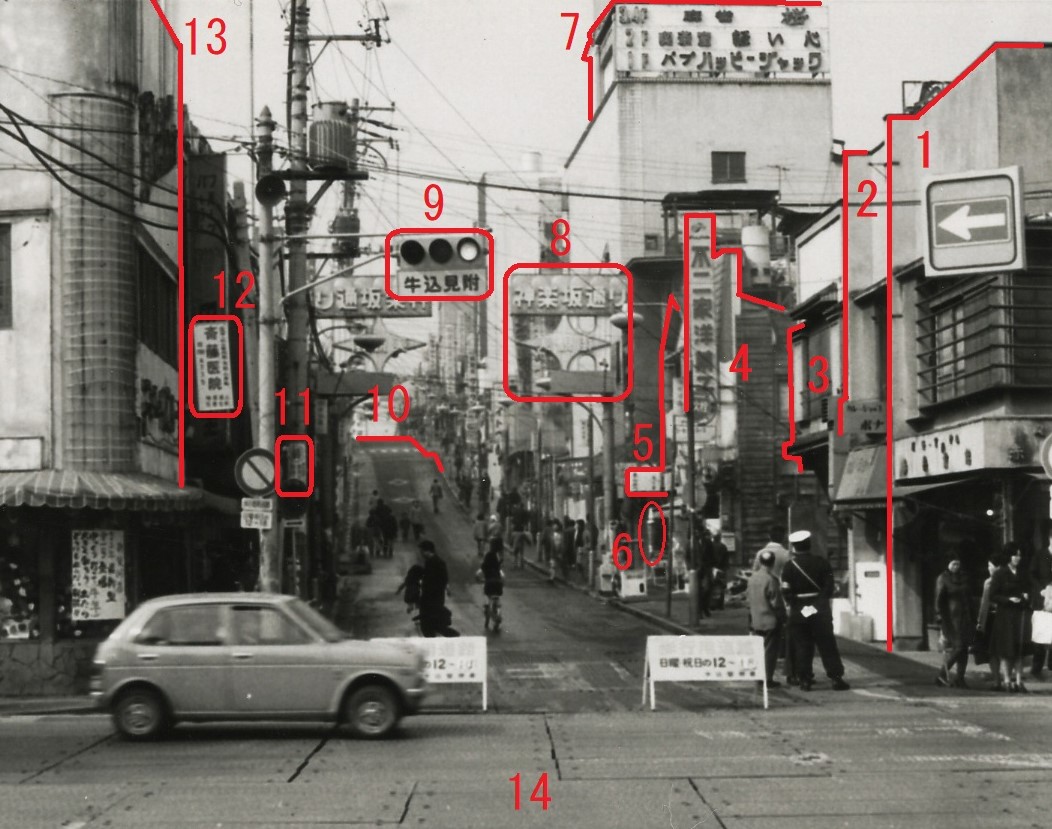

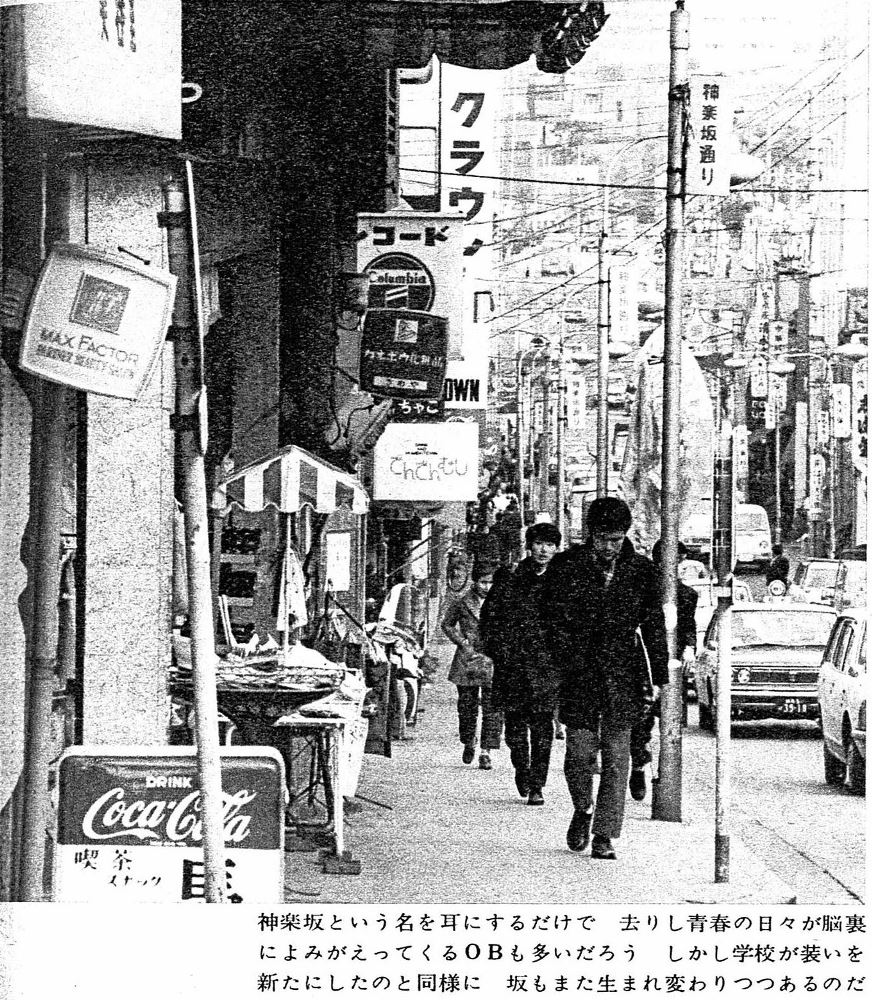

文学と神楽坂

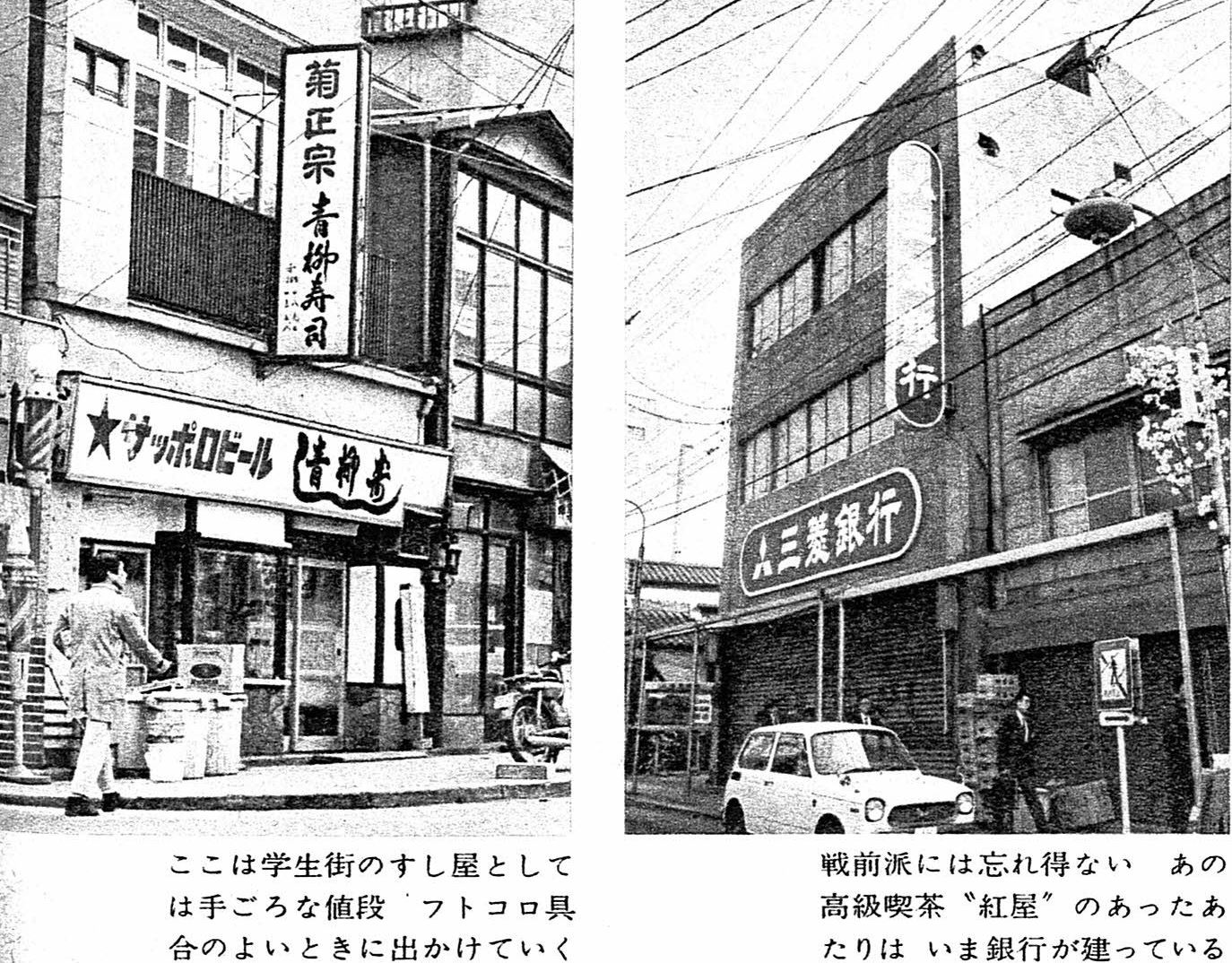

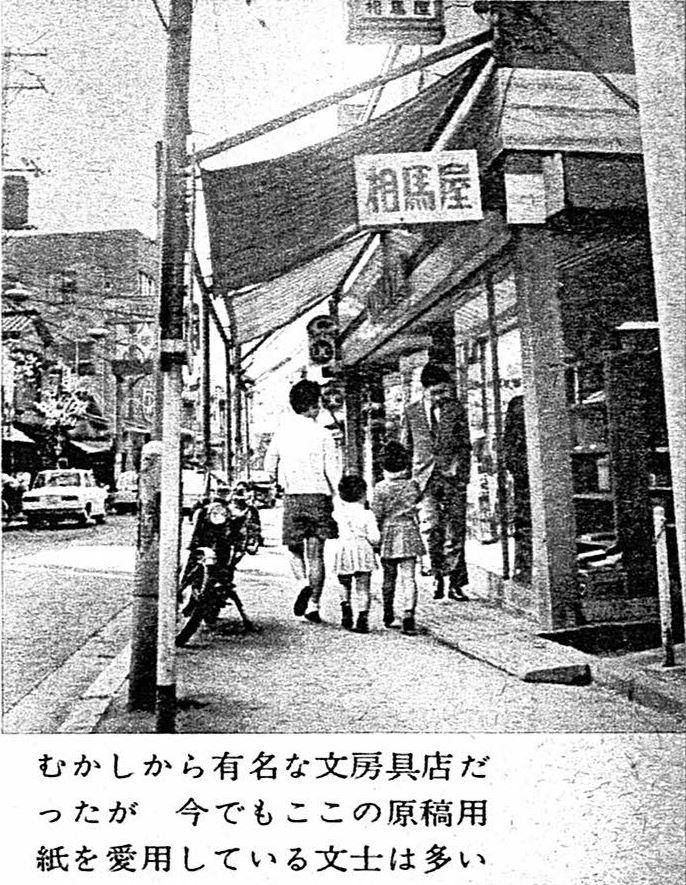

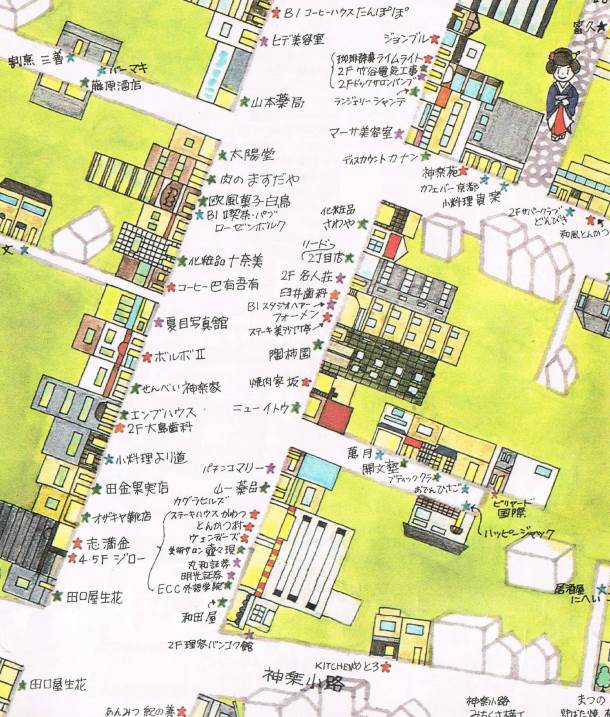

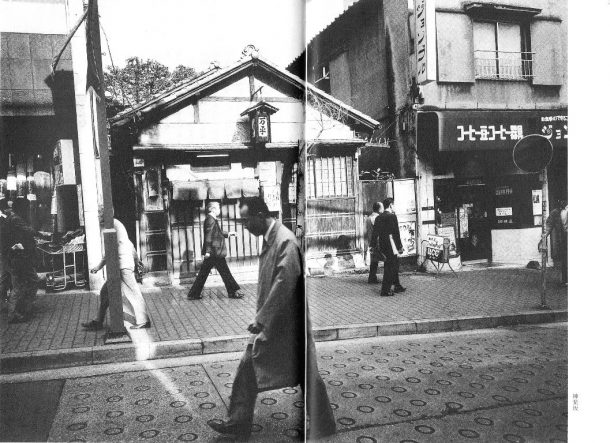

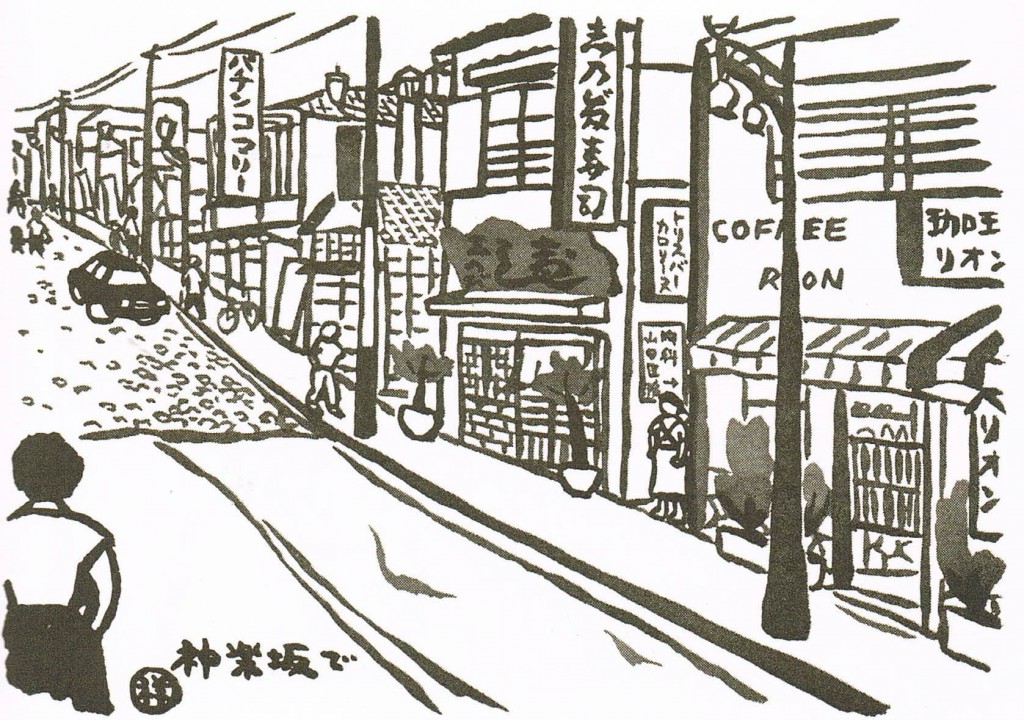

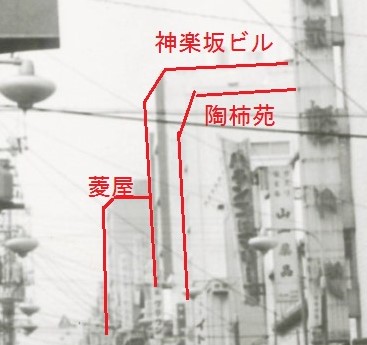

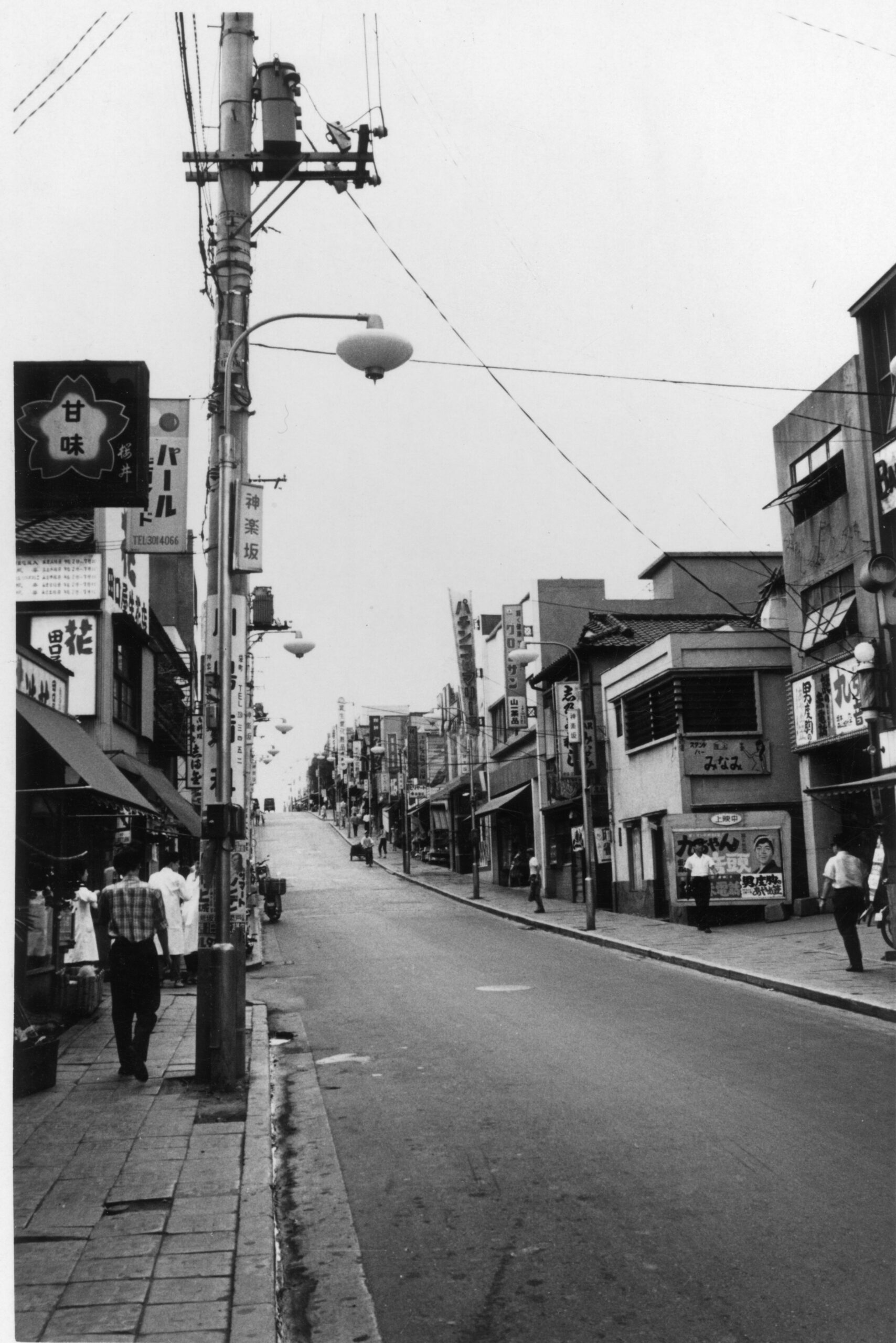

通りで目貫( めぬ ) き万長 ( まんちよう ) 相馬屋 尾沢 ( おざわ ) 菱屋 ( ひしや ) 老舗( しにせ ) の間に割り込んで日蓮宗( にちれんしう ) の辻説法 でその店謳( うた ) はれるカグラ屋メリンス店 。山の手一流の菓子屋紅谷 楼上 を喫茶部、家族づれの人達の上りいゝ店として評判が高い。

目貫き めぬき。目抜き。目立つこと。中心的。市街で最も人通りの多い、中心的な通り。

尾沢 尾沢薬局。現在は喫茶店の「Veloce神楽坂店」

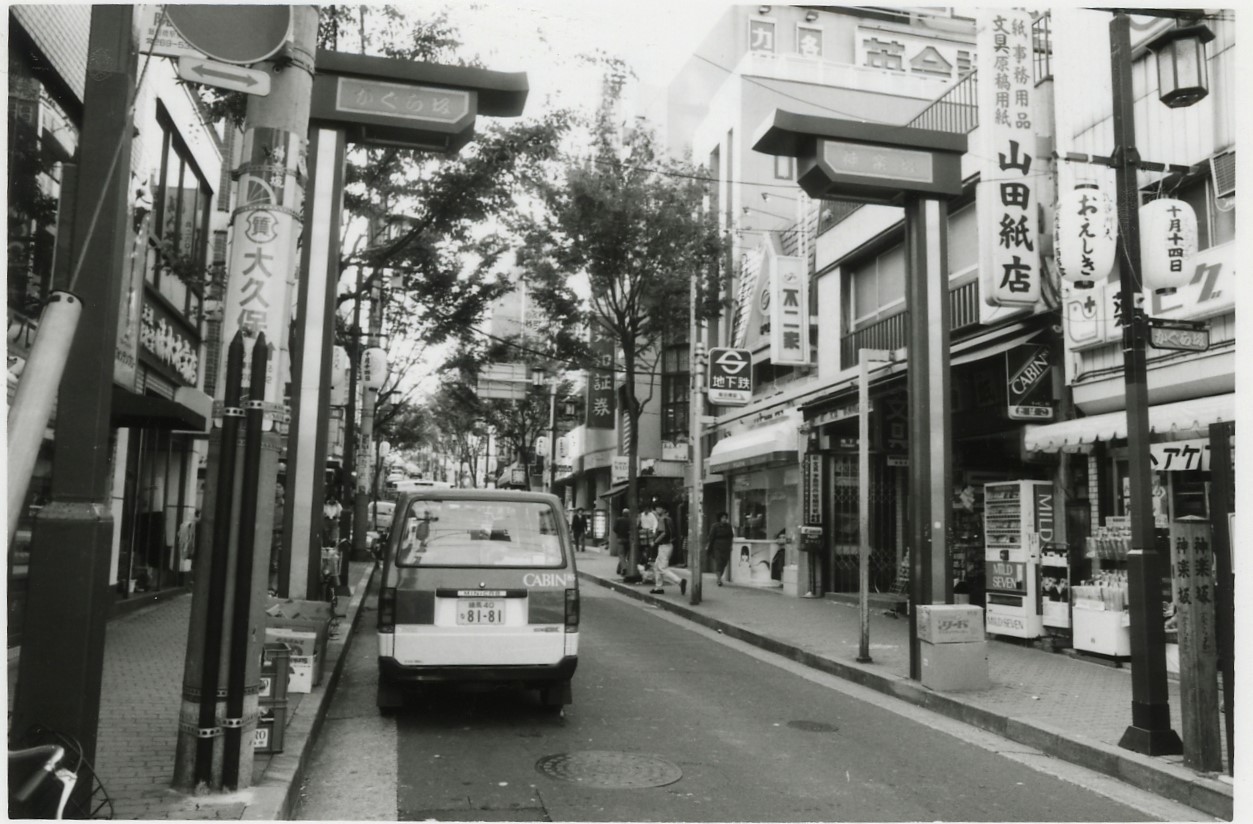

菱屋 創業は明治3年(1870)。「菱屋糸屋」という糸と綿を扱う店を開店。「菱屋インテリア」から「菱屋商店」に変わり、現在は「菱屋」で、軍用品、お香、サンダルなどが並んでいます。現在も営業中。

辻説法 道ばたに立ち、通行人を相手に説法すること。カグラ屋メリンス店については、インターネットの「西村和夫の神楽坂」(15)「

田原屋そして紅屋の娘 」はこう書いています。

古い神楽坂ファンなら忘れてはならぬ店が毘沙門前のモスリン屋「警世文」である。店の主人は日蓮宗の凝り屋らしく、店先に「一切の大事のなかで国が亡ぶるが大事のなかの大事なり」といったのぼりを掲げ、道行く人に「思想困難」とか「市会の醜事実」を商売をよそに論じ、その周りに人だかりができ、暗がりには易者が店を出すといった、神楽坂が銀座や新宿の繁華街と違った雰囲気を持っていた。

実はこの元がありました。大宅壮一氏が書いた「神楽坂通り 」でした。なお、モスリンとは「唐縮緬とうちりめん 」です。

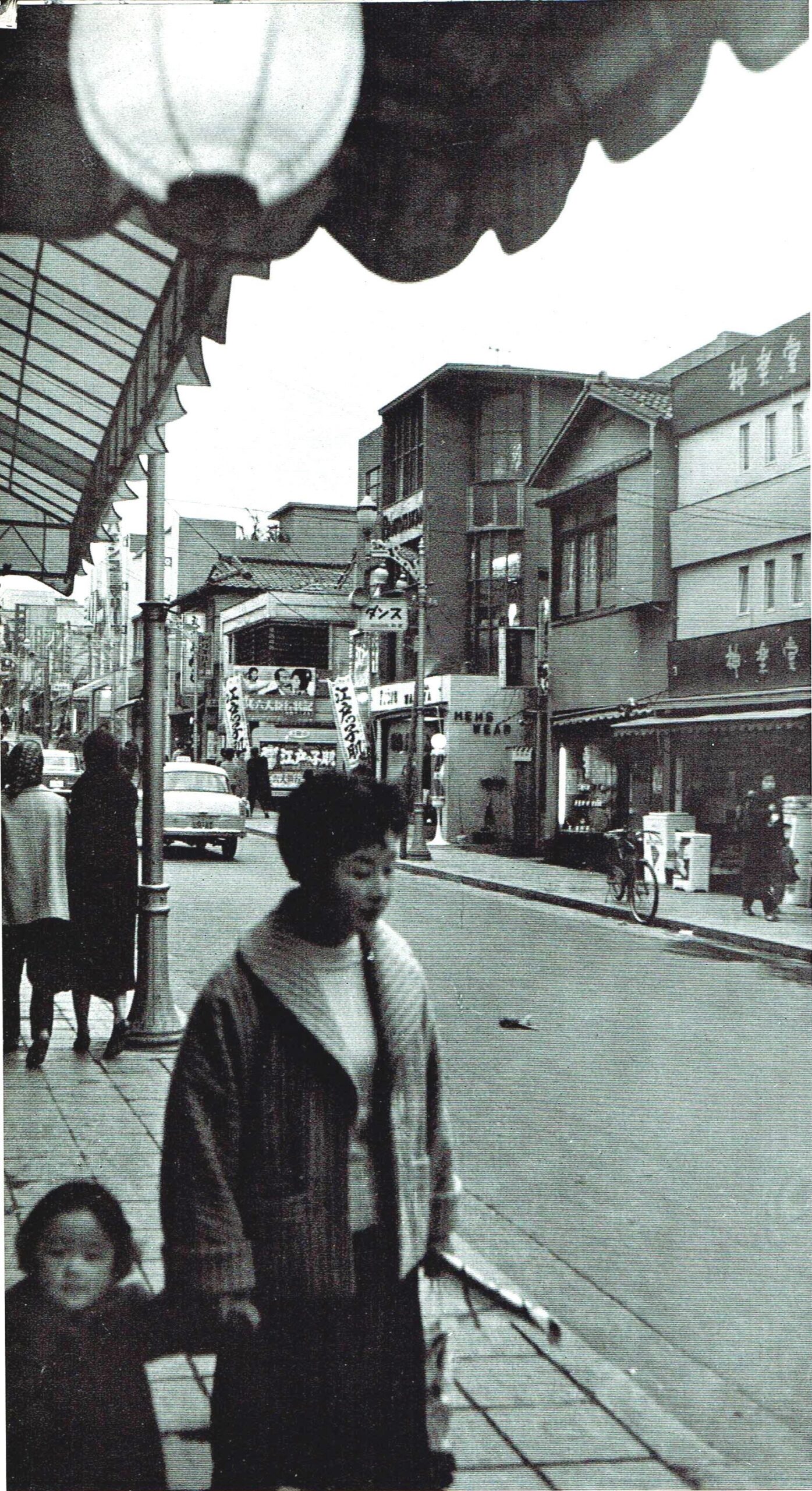

カグラ屋メリンス店 5丁目で、神楽屋とも。「カグラ屋メリンス店」は現在の「Paul神楽坂店」です。メリンス店とは「メリノ種の羊毛で織ったところから薄く柔らかい毛織物」楼上 階上。紅谷 の場合、1階は菓子屋、2階は喫茶店。大正10年、3階建てに改築。3階はダンスホールでしたが、大震災後は喫茶店に。

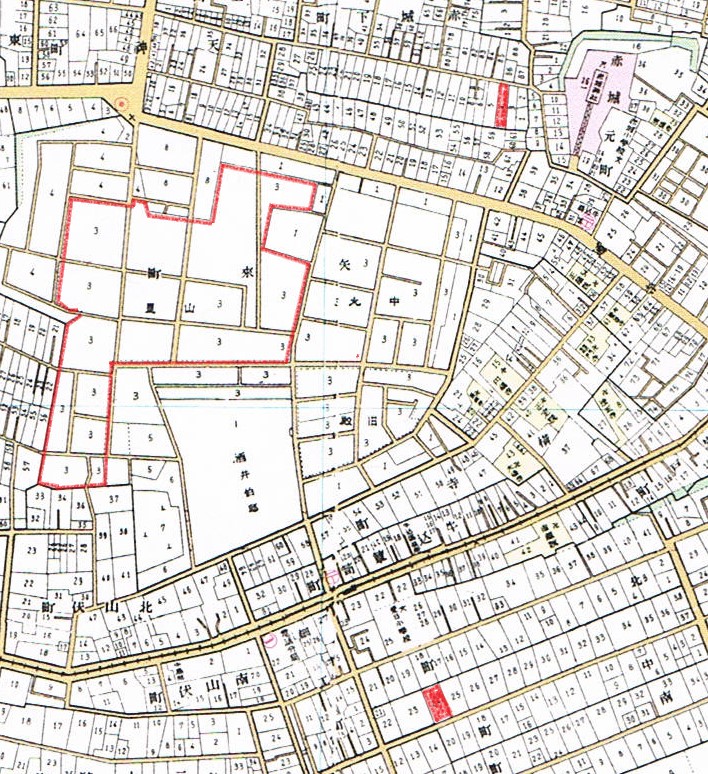

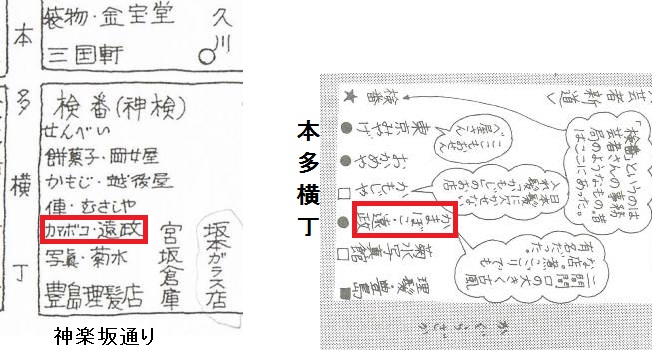

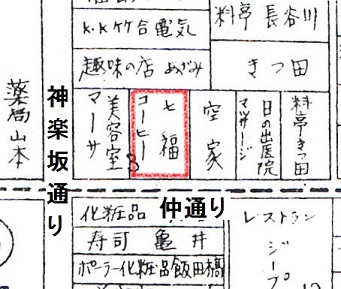

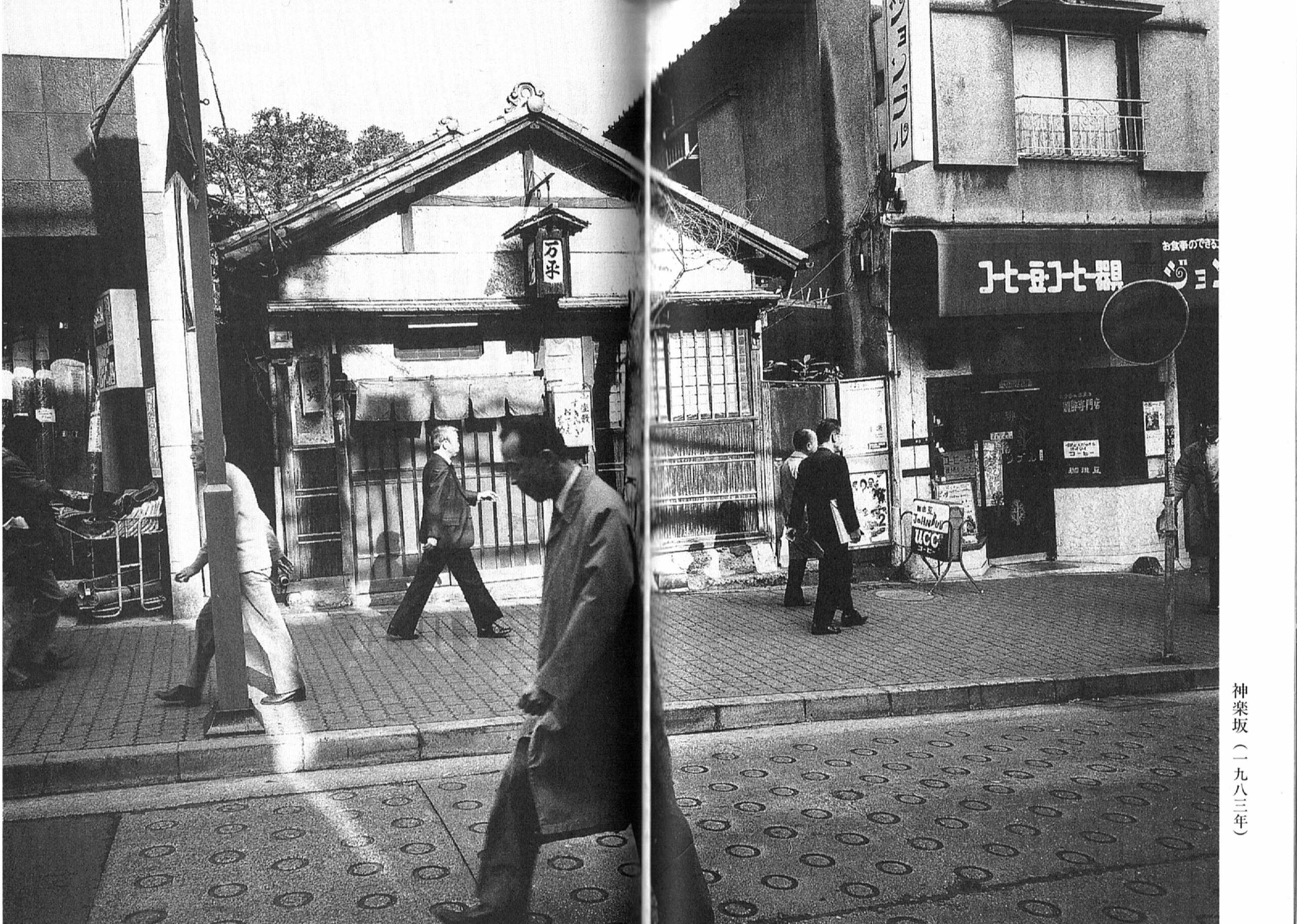

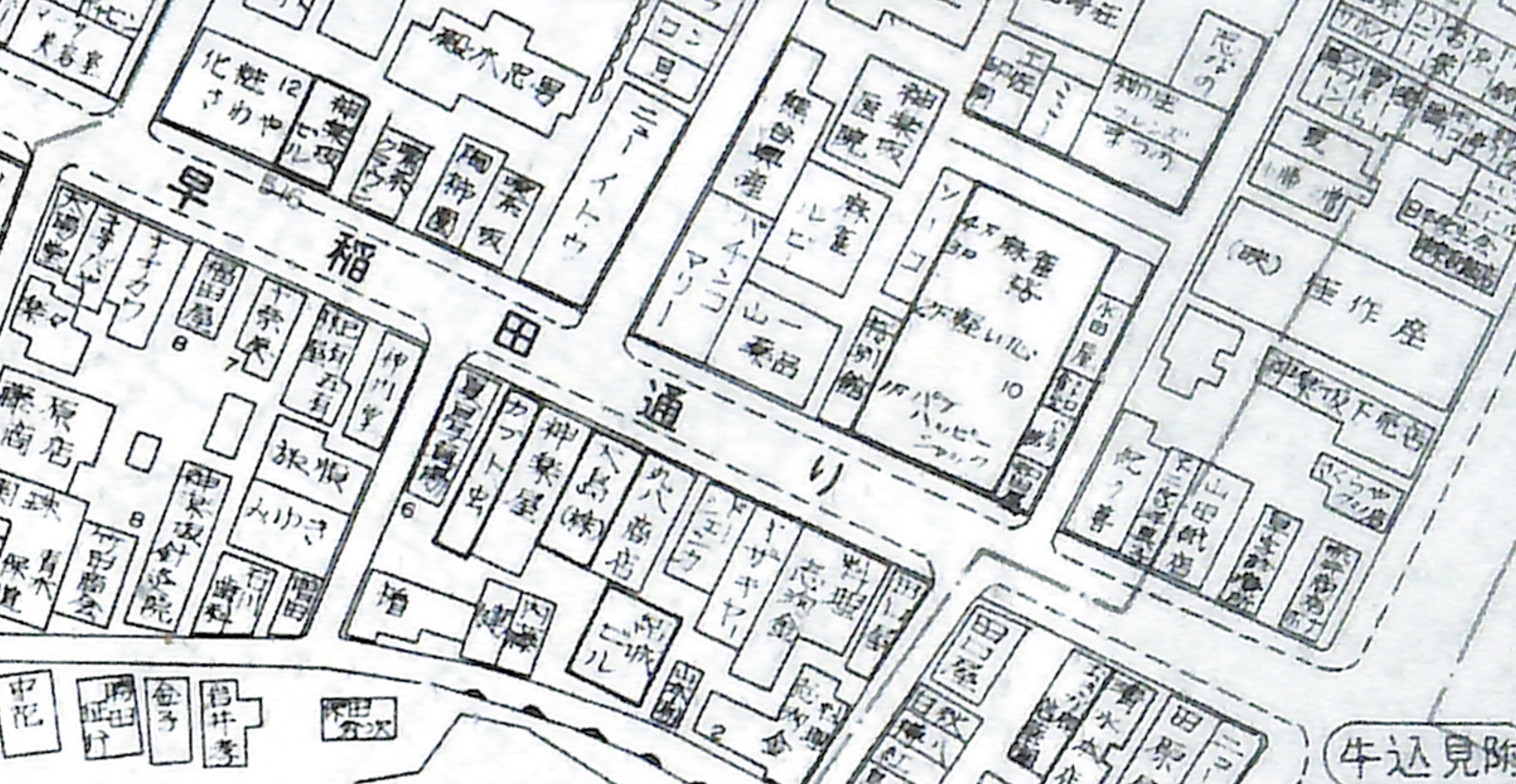

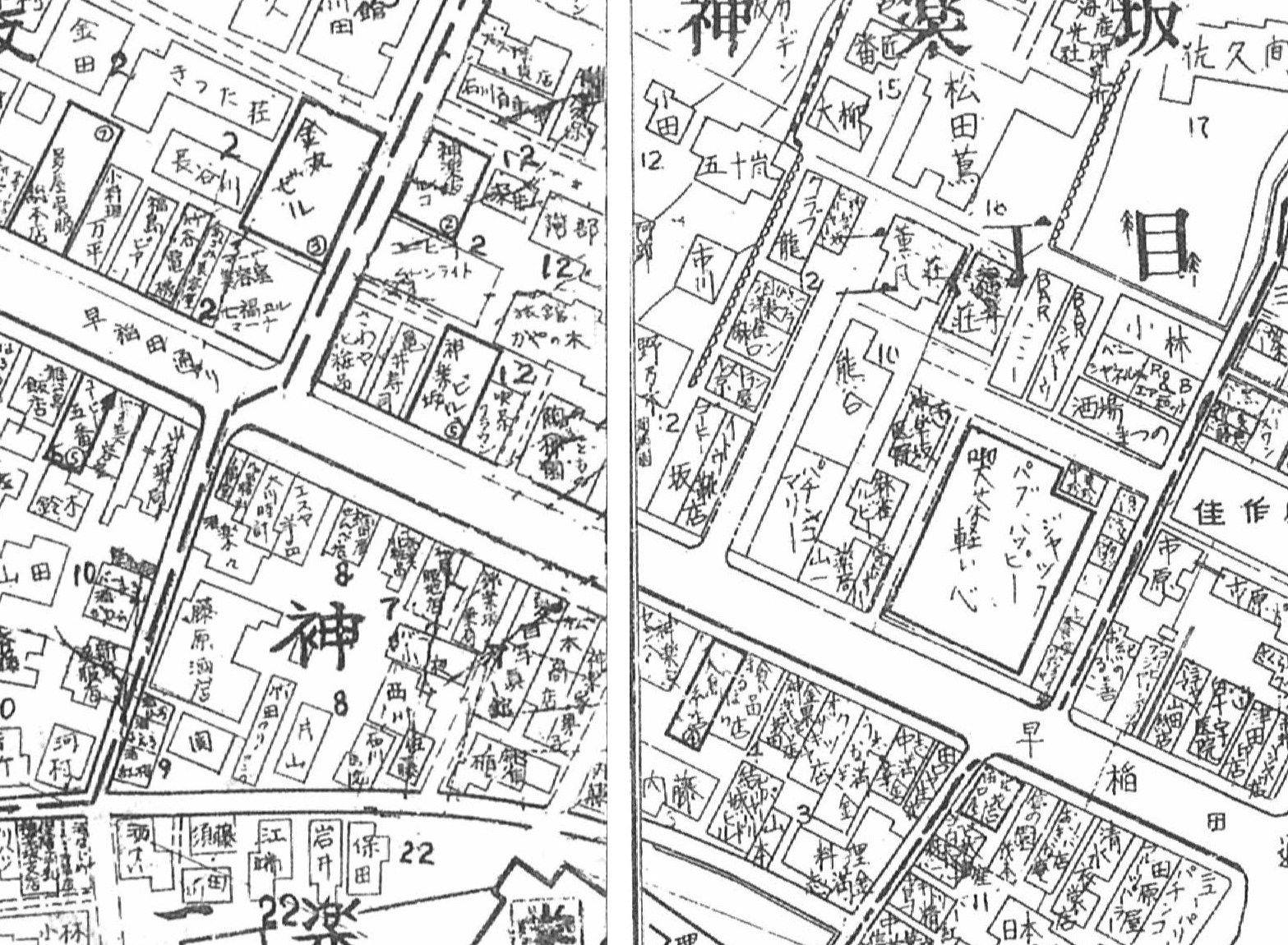

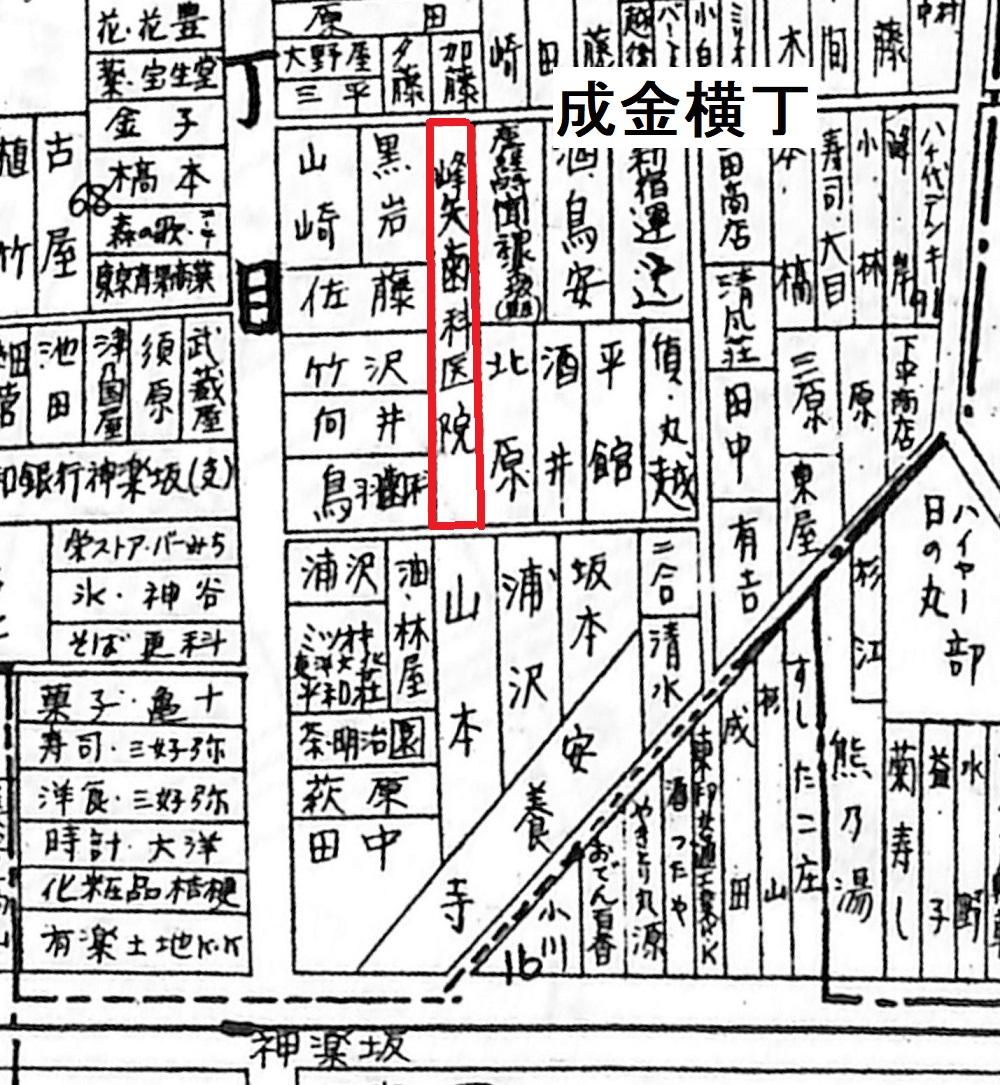

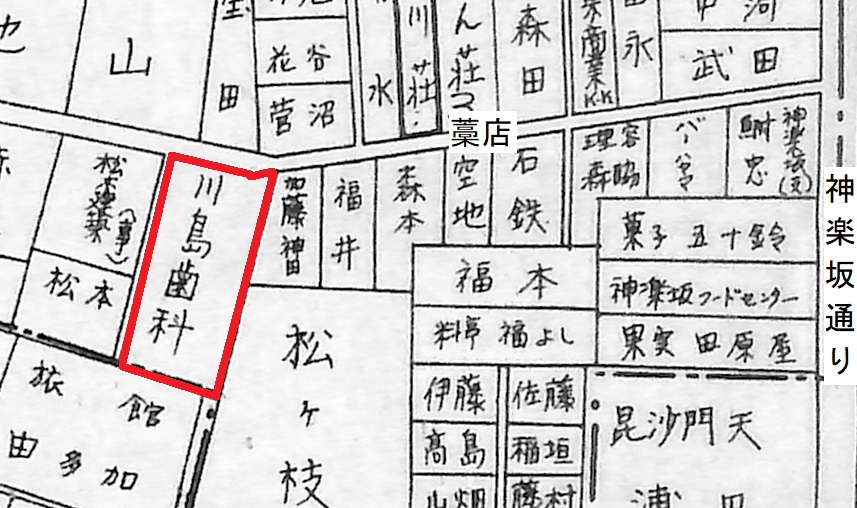

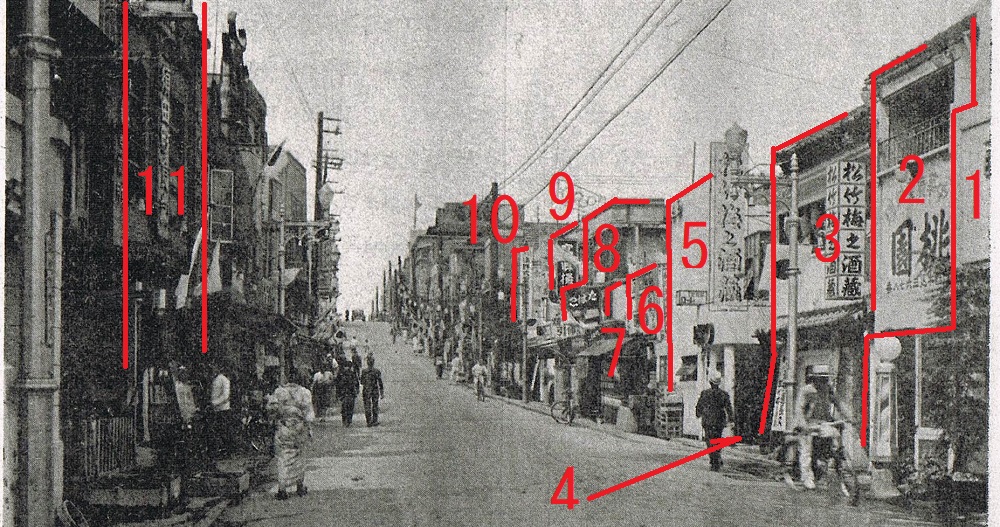

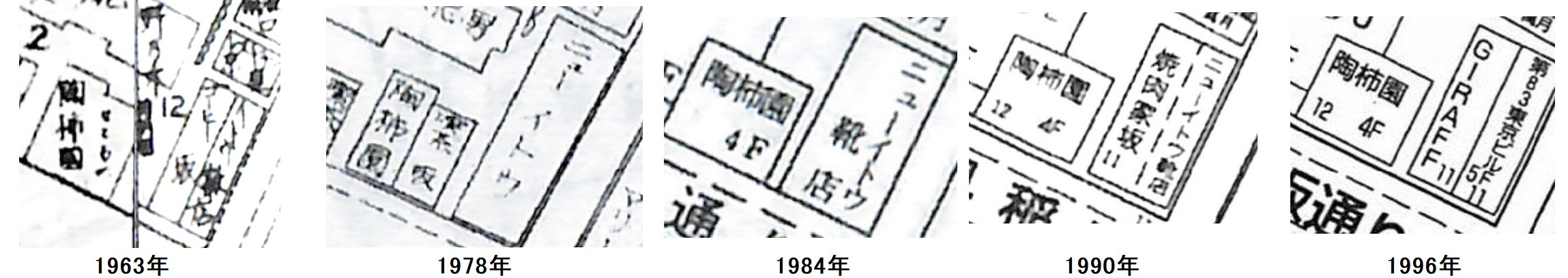

火災保険特殊地図 都市製図社 昭和12年

明治製菓 、白十字 、船橋屋 、はりまや 等から、よく売り込んだ三( み ) 好( よし ) 野( の ) 緋( ひ ) 鹿( が ) ノ子( こ ) 半玉( はんぎよく ) や姐( ねえ ) さんなどになくてならない店。今は店がかりもみすぼらしい山本 もこゝでの喫茶店の草分( くさわ ) けだ。カフエ・オザワ 、それから牛込演芸館 下のグランド は女給 のゐるカフエの大どころ。田原屋 傍( かたは ) らレストランをやつてゐるが、七面鳥とマカロニを名物に一流の洋食を喰はせるので通人間( つうじんかん ) に響いてゐる。

明治製菓 白木正光編の「大東京うまいもの食べある記」(昭和8年)によれば

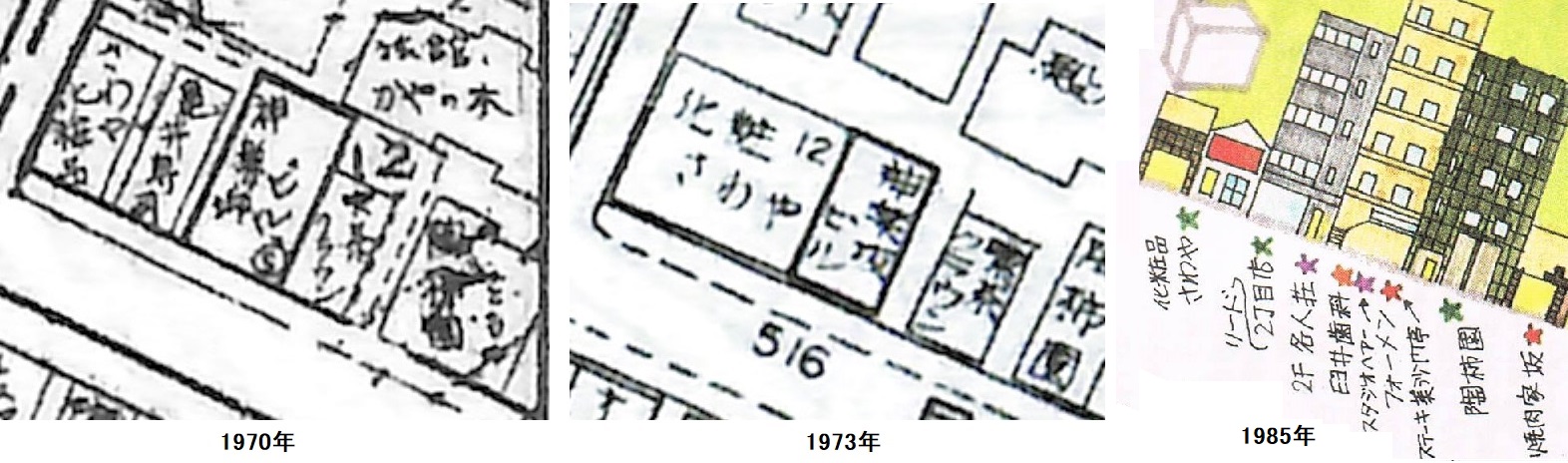

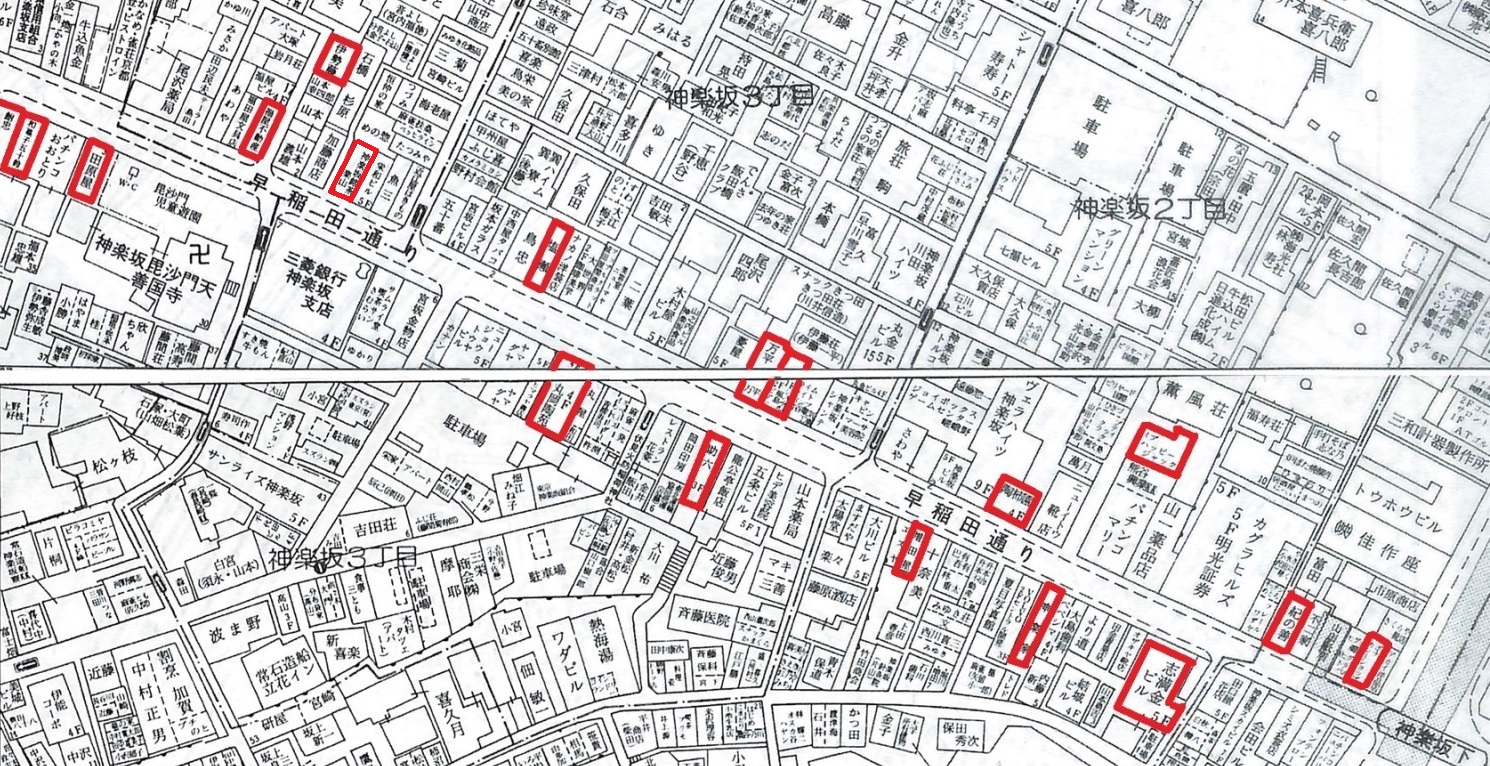

と書いてありました。「明治食堂」の場所は5丁目の白十字の左隣で、現在はパチンコ・スロット「ゴードン神楽坂店」、さらには椿屋珈琲店 になりました。白十字 新宿区教育委員会の『神楽坂界隈の変遷』「古老の記憶による関東大震災前の形」(昭和45年)で大正11年頃から昭和8年は5丁目にあったようです。「大東京うまいもの食べある記」では

白十字の神楽坂分店で、以前は坂の上り口にあったものです。他の白十字同様喫茶、菓子、輕い食事等

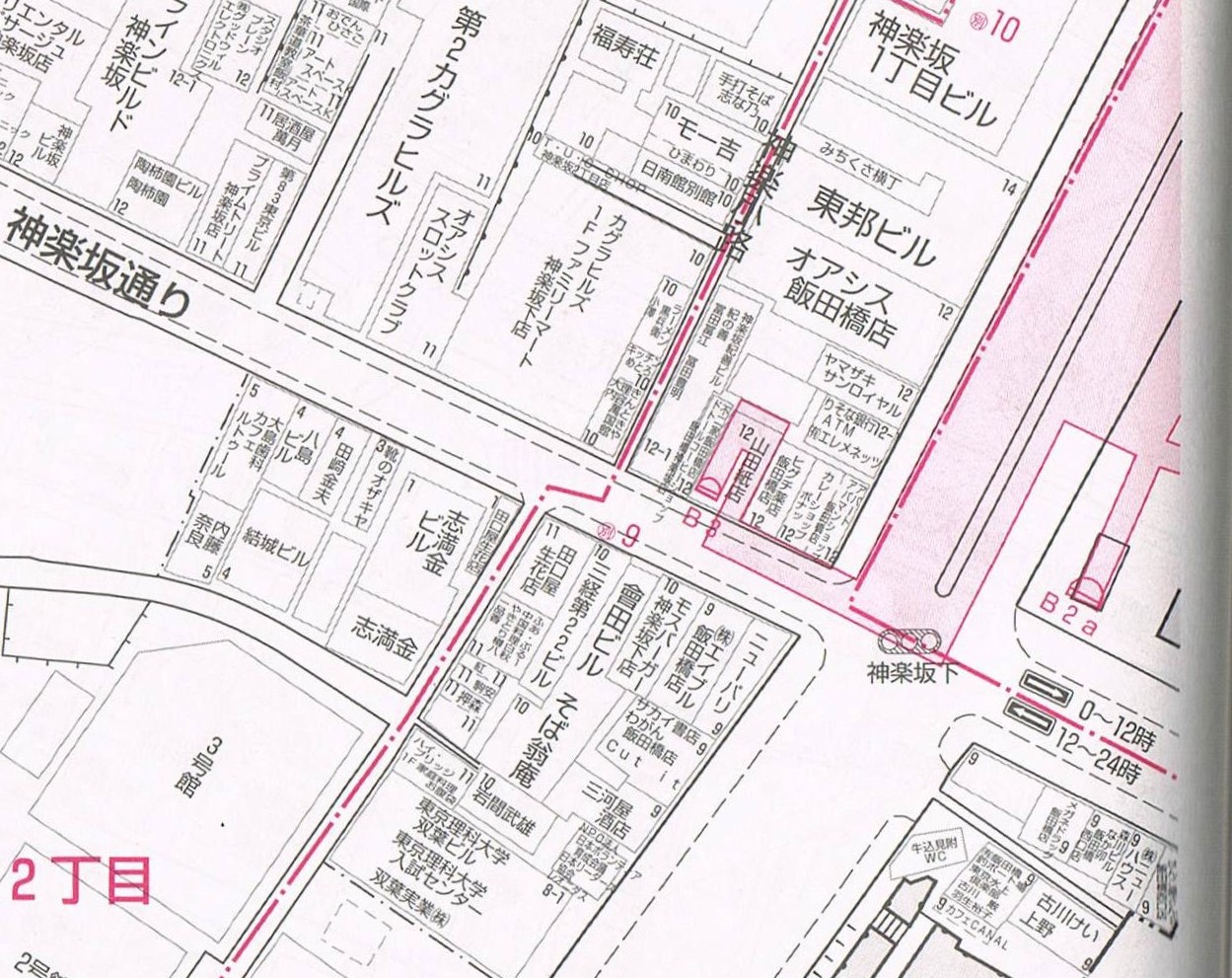

と出ています。現在はパチンコ・スロット「ゴードン神楽坂店」です。また、新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(平成9年)の岡崎公一氏の「神楽坂と縁日市 」によれば、昭和12年頃は2丁目でした。現在は「ポルタ神楽坂」の一部です。船橋屋

船橋屋本店の名を見つけたので、思わず立寄って見る気になったのである。昔は如何にも和菓子舗らしい店構えであったが、今は特色のない雑菓子屋と云った店つきになっていた。

今は「神楽坂FNビル」に変わりました。はりまや 新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(平成9年)の岡崎公一氏の「神楽坂と縁日市」によれば2丁目にあった喫茶店です。10年ぐらい前には「はりまや」のあった場所には「夏目写真館」でした。しかし夏目写真館も引っ越し、現在は「ポルタ神楽坂」の一部です。緋鹿ノ子 ひがのこ。真っ赤な鹿( か ) の子( こ ) 絞り。鹿の子とは模様が子鹿の斑点に似ているところから来た言葉山本

春月の向ふ側にあつて喫茶、菓子、中でもコーヒーとアイスクリームがこゝの自慢です。

現在は「魚さん」。楽山ビルを正面に向かって右隣りです。カフエ・オザワ 4丁目。一階は女給がいるカフェ、二階は食堂。現在はcafe VELOCE ベローチェに。

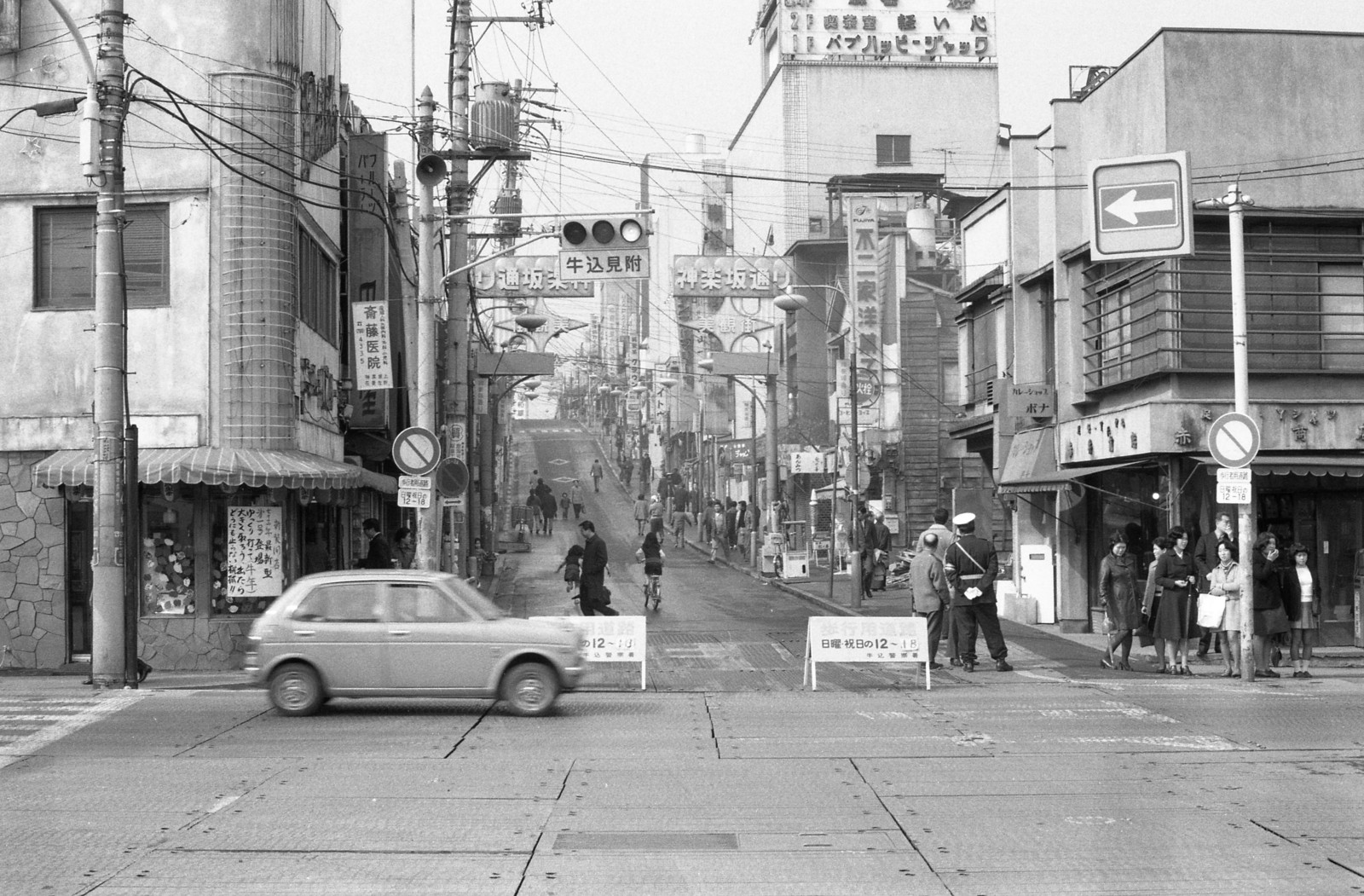

牛込演芸館 現在は神楽坂3丁目のコンビニの「サークルK」に。大正12年(1923年)9月1日、関東大震災の頃は貸し座敷「牛込會館」に。同年12月17日、女優、水谷八重子 が出演する「ドモ又の死」「大尉の娘」などはここで行いました。水谷八重子は18歳でした。大好評 を博したそうです。グランド 3丁目。白木正光編の「大東京うまいもの食べある記」(昭和8年)では

と書いています。現在はコンビニの「サークルK」に。女給 カフェやバーなどの飲食店で客の接待や給仕をする女性

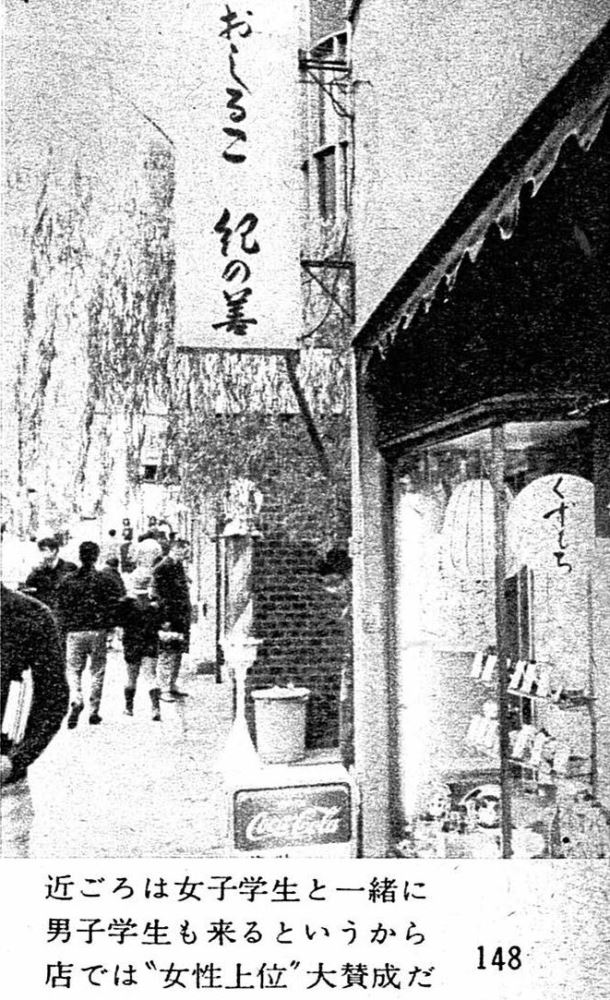

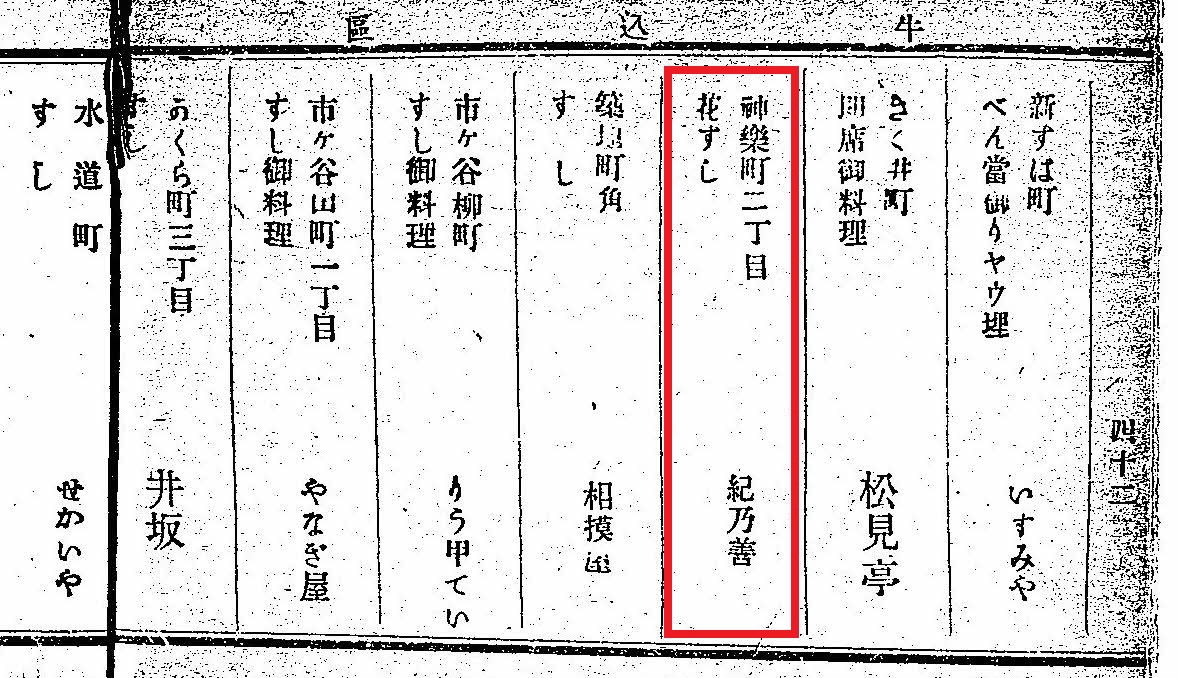

日本料理では芸者の入る末よし 、吉新 、吉熊 、橋本 、常盤 は指折( ゆびを ) りの家。寿司屋の紀の善 、鰻屋の島金 老舗( しにせ ) で芸者も入る。さうでないのは鳥料理( とりれうり ) の川鉄

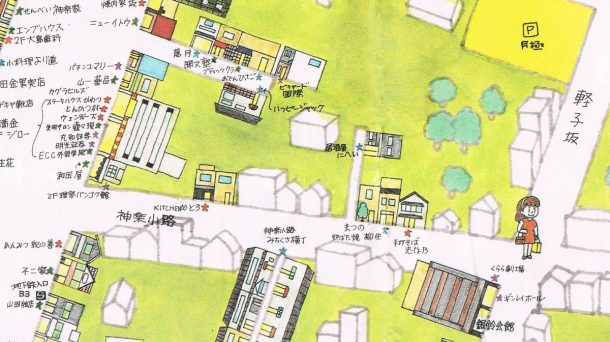

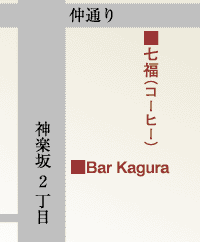

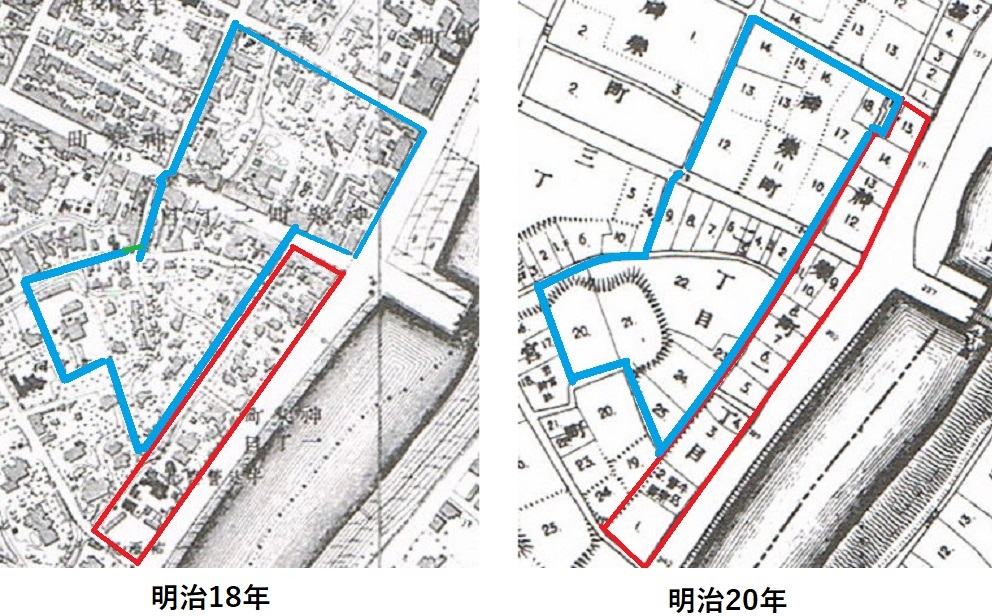

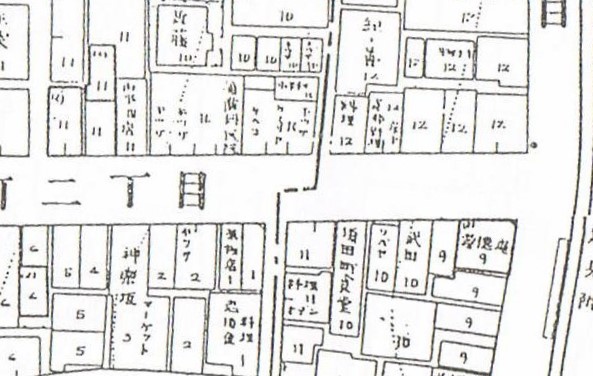

末よし 末吉は2丁目13番地にあったので左のイラストで。地図は現在の地図。

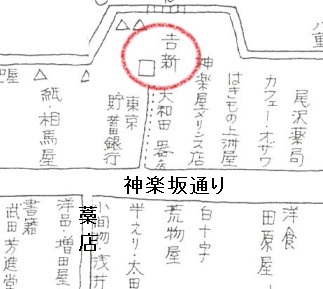

吉新

相川さん 三尺の路地がありまして、奥に「吉新」という割烹店があった。

佐藤さん ああ、魚金さんの奥の二階家だ。

馬場さん 戦後はね。いまの勧銀(注)のところまでつながっているとこだ。

(注) この勧銀は現在の百円パーキング

百円パーキングは今ではなく、PAUL神楽坂店などに変わりました。

吉熊 「東京名所図会」(睦書房、宮尾しげを監修)では

箪笥町三十五番にあるので、牛込区役所と相対しています。

橋本 安井笛二氏が書いた『大東京うまいもの食べある記 昭和10年』(丸之内出版社)では

◇橋本――毘沙門裏に昔からある山手一流の蒲燒料理、花柳の繩張内で座敷も堂々たるもの。まあこの邉で最上の鰻を食べたい人、叉相當のお客をする場合は、こゝへ招くのが一番お馳走でせう。

現在は高村ビルで、一階は日本料理「神楽坂 石かわ」です。石かわはミシュランの三ツ星に輝く名店です。

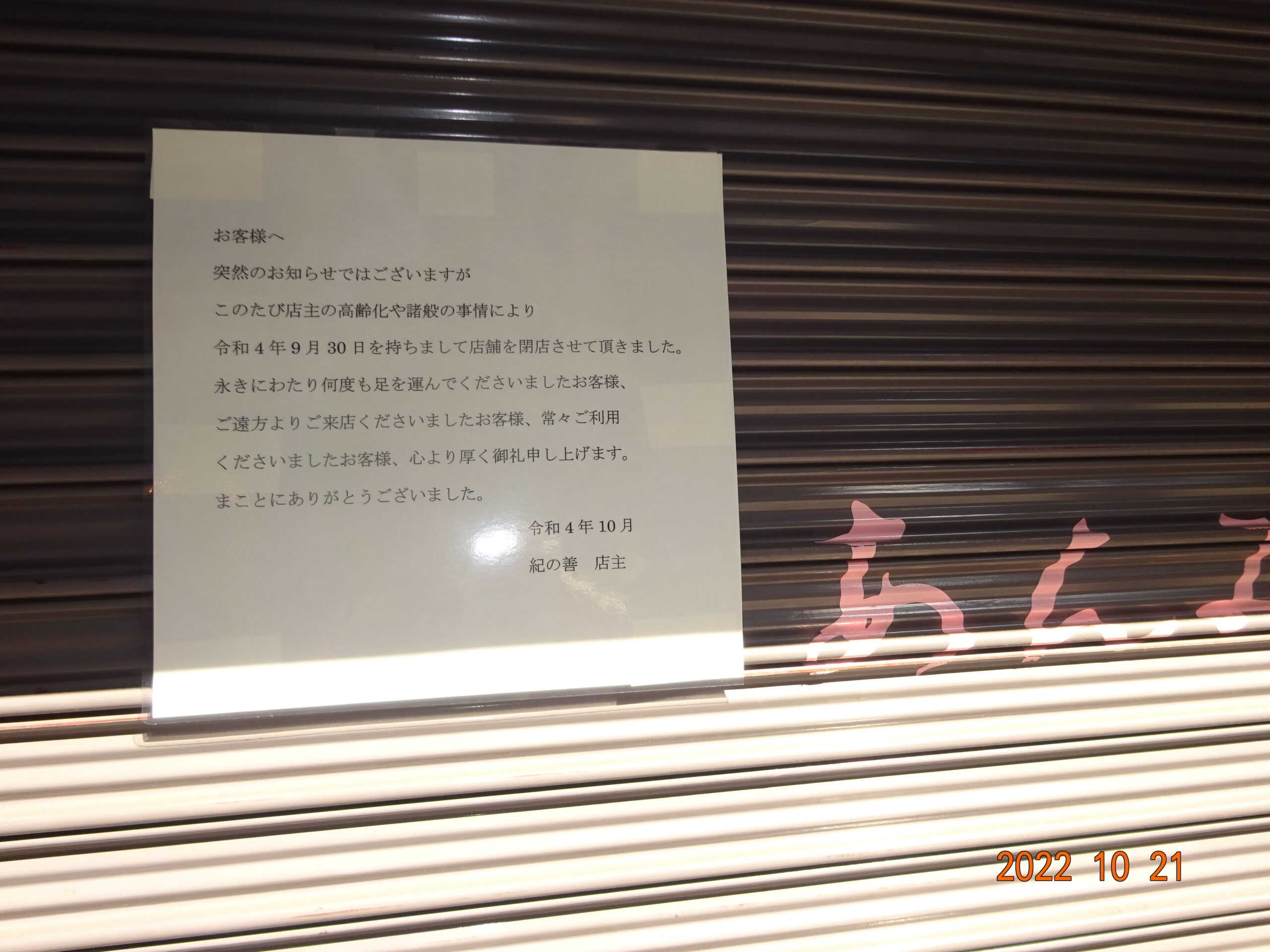

常盤 当時は上宮比町(現在の神楽坂4丁目)にあった料亭常盤です。昭和12年の「火災保険特殊地図」で、常磐と書いてある店だと思います。たぶんここでしょう。紀の善 東京神楽坂下の甘味処。戦前は寿司屋。島金 現在は志満金。昔は島金。鰻屋で、創業は明治2年(1869)で牛鍋「開化鍋」の店として始まりました。その後、鰻の店舗に転身しました。さらに鰻の焼き上がりを待つ間に割烹料理をも味わえるし、店内には茶室もあります。

次は大東京案内(4/7) です。

神楽坂一帯

東京鉄道局 鉄道省東京鉄道局。JRグループの前身。

東京鉄道局 鉄道省東京鉄道局。JRグループの前身。