「矢来下」ははるか江戸時代から使っている言葉です。万延元年の「市ヶ谷牛込絵図」では「矢来下ト云」と書き、「小日向絵図」では「矢来下」と書かれています。地名ではなく、道路を指したものでしょう。

場所ははっきりとしませんが、「〒162-0805 新宿区矢来町112-5 さとし歯科クリニック」「〒162-0805 矢来町115 東海神楽坂マンション 204 フラココ」や「〒162-0805 矢来町112-6 肉和食居酒屋 からり」の三叉路の西側から、「〒162-0808 牛込天神町交差点」まで、あるいは「〒162-0805 新宿区矢来町27 牛込警察署 矢来町地域安全センター」まででしょう。

なお「牛込中央通り」は江戸時代にまだできていません。

「牛込天神町交差点」から北の道路は現在「江戸川橋通り」と呼んでいます。

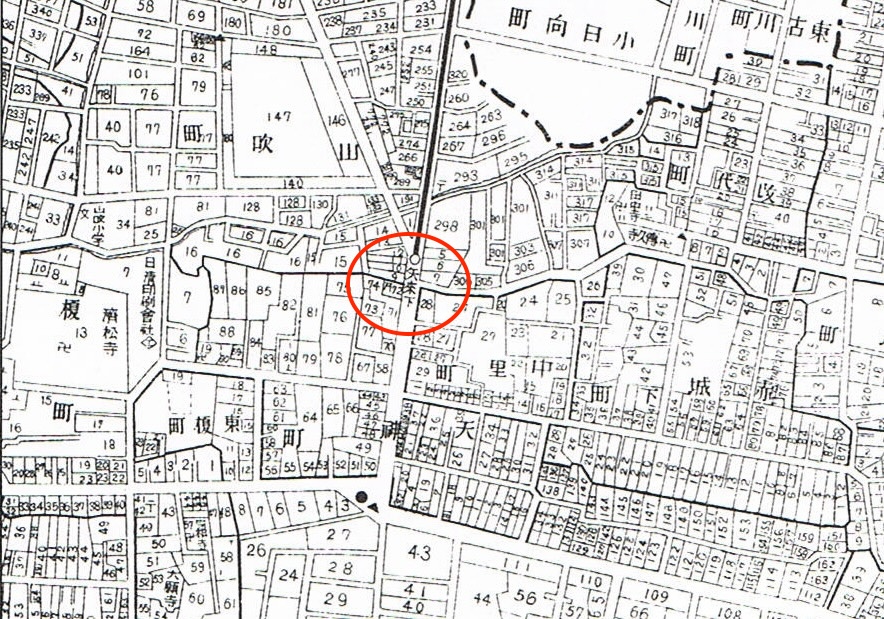

しかし、「矢来下」の通りは「矢来町の坂下」という意味をもつ場合もあります。例えば、昭和5年の「牛込区全図」を見てみると……

と、路面電車の停留所「矢来下」はまさに「矢来町の坂下」の意味で使っています。

佐多稲子氏の「私の東京地図」の「坂」(新日本文学会、1949年)では、

|

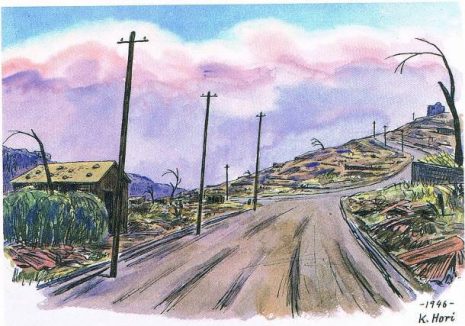

高台という言葉は、人がここに住み始めて、平地の町との対照で言われたというふうにすでにその言葉が人の営みをにおわせているが、今、丸出しになった地形は、そういう人の気を含まない、ただ大地の上での大きな丘である。このあたりの地形はこんなにはっきりと、近い過去に誰が見ただろうか。丘の姿というものは、人間が土地を見つけてそこに住み始めた、もっとも初期の、人と大地との結びつく時を連想させる。それほど、矢来下から登ってゆく高台一帯のむき出された地肌は、それ自身の起伏を太陽にさらしていた。 |

この「矢来下」は文字通り「矢来町の坂下」から「高台」に登っていく状況を描いています。つまり、江戸時代の「矢来下」は、戦前の「矢来町の坂下」の意味に変わりました。

しかし、本来の「矢来下」は「牛込天神町交差点」から「さとし歯科クリニック」などの「三叉路」までの道路を指し示すと思います。