芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「戸塚地区 28.奥州街道と鎌倉海道」では……

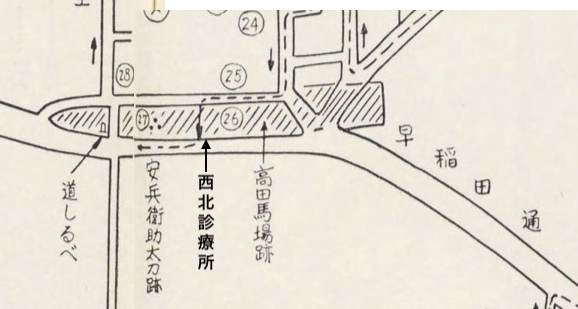

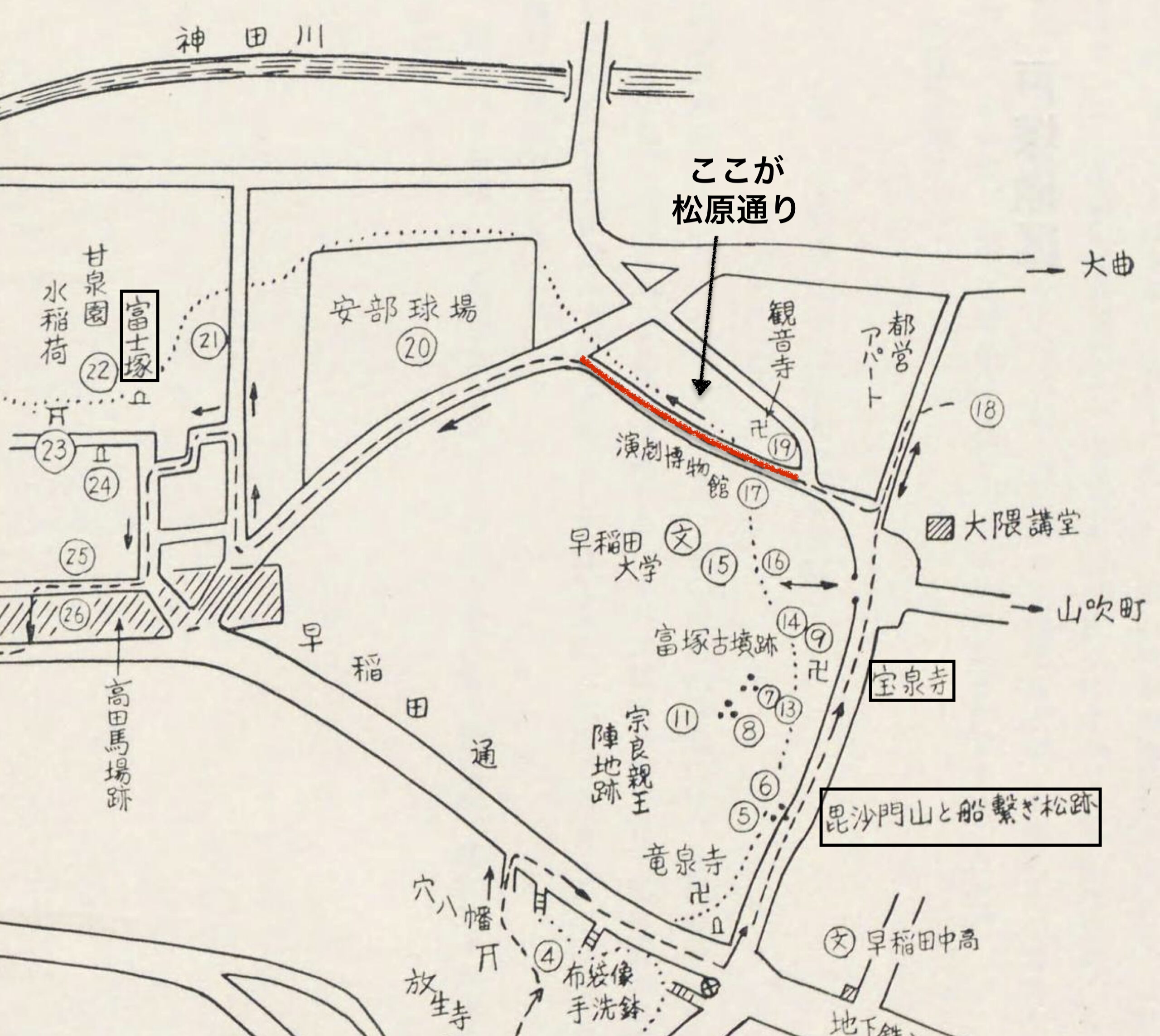

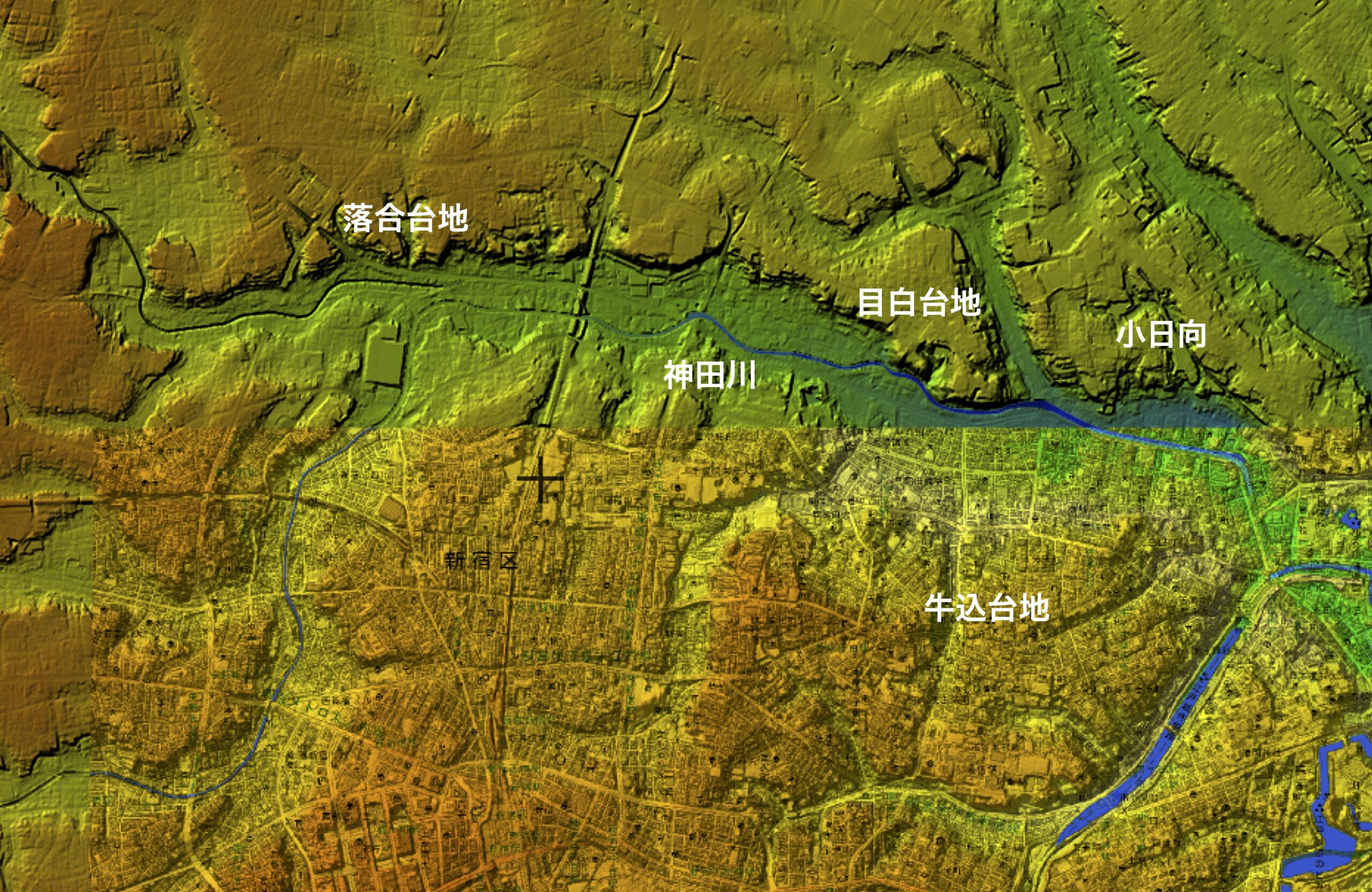

| 奥州街道と鎌倉海道 (戸塚一丁目) 西北診療所前をさらに西に行くと、右折する細道の西角に五角柱の高さ約40センチほどの道しるべがある。その細道が奥州街道(鎌倉海道ともいう)といわれる古道の名残りである。古道は早稲田通りの南に続き、戸塚一丁目と二丁目の境をなしている。それがさらに南の学習院女子部内から戸山ハイツに通じ、西向天神下、新宿二丁目、千駄ヶ谷、霞岳町と続く(四谷45参照)。北は豊島区の宿坂、雑司谷と続くのである。 その古道を北に行くとすぐ茶屋町通りと出合う。この茶屋町通りが、東からくる鎌倉海道といわれる古道の名残りである。鎌倉海道については、「新編若葉の梢」によると、船で芝付近に着き、そこから霞ヶ関に登り、本永川から番町を横切り牛込矢来町の酒井家下屋敷にくる。その邸内には沓掛け桜(牛込22参照)があり、その下通りの小笹坂下が渡船場でそこから船で戸塚の毘沙門山下の船繋ぎ松(5参照)に着き、早大正門、観音寺前、松原通り(20参照)、早大構内、茶屋町通りと続くと推定している。 なお「南向茶話追考」には、榎町とは榎の大木があったことから名づけられた町名(牛込55参照)で、その木は古来の鎌倉海道にあったものだと書いているから、室町時代以後は、九段から神楽坂—矢来町酒井邸内沓掛桜—榎町—供養塚—茶屋町通りと、牛込台地端をやや直線的に、続いていたものと思われ、これが現在の早稲田通りの前身だったと考えられる。 この鎌倉海道はさらに、落合台地下の妙正寺にそって西にのびたのであろう(落合7参照)。 〔参考〕武蔵野の交通路 新編若葉の梢 新宿と伝説 |

西北診療所 専門は内科、胃腸科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科です。

道しるべ 残念ながら道しるべはなくなりました。

奥州街道 江戸時代の五街道の一つ。江戸千住から陸奥国(青森県)三厩に至る街道。

鎌倉海道 鎌倉と各地とを結ぶ道路の総称。特に鎌倉時代に鎌倉と各地とを結んでいた古道を指す。別名は鎌倉街道、鎌倉往還、鎌倉道。

ここで江戸時代の奥州街道と、鎌倉時代の鎌倉海道(鎌倉街道)が同じ意味で出てくるのは納得できません。奥州街道の現在の出発地は千住で、普通の意味ではこの街道を奥州街道とは呼びません。鎌倉街道の出発地は鎌倉で、しかも、鎌倉と各地を結ぶ全ての道を総称して鎌倉街道と呼びます。この古道は鎌倉街道の1つといえますが、奥州街道とはいえません。

戸塚一丁目と二丁目 昭和50年に、新しい住所表示に変わり、戸塚1丁目以外はなくなりました。しかし、この本は昭和47年に出版したので、 2丁目は消えません。

南の学習院女子部内から……

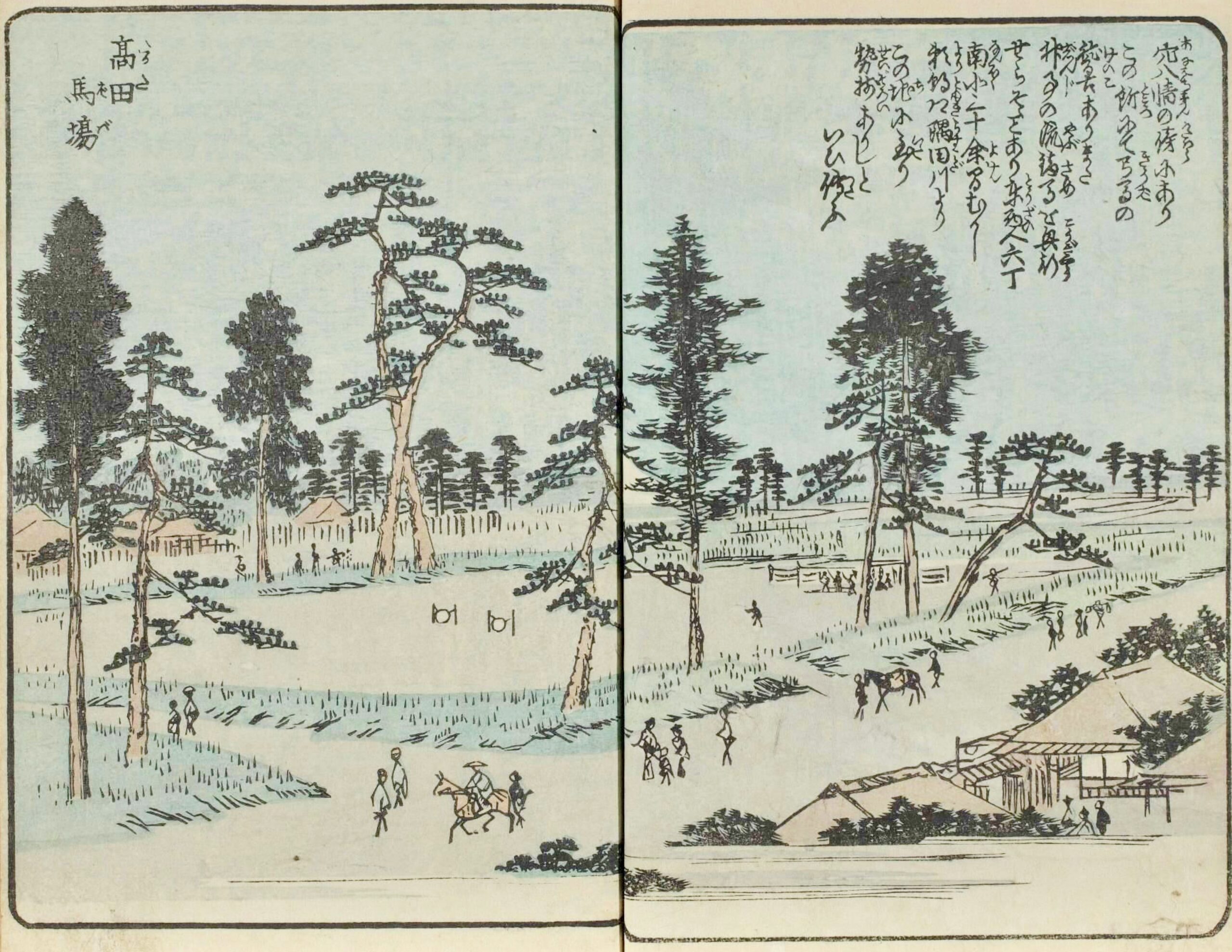

茶屋町通り 江戸時代、流鏑馬などの馬場練習場中の旗本や、雑司ヶ谷に鬼子母神参拝人のため、松並木の下に地元の農家8軒がそれぞれ茶屋を開店。明治初年、8軒全てが廃業し、他の職種に変更。下は歌川広重作『絵本江戸土産』4編「高田馬場」で、茶屋は右下に。

この茶屋町通りが…… 茶屋町通りは高田馬場跡の並行2本のうち北の1本です(↓)。「新編若葉の梢」では「古來の街道がその儘あって、尾州公戸山御屋敷に入り、高田馬場の中程の所に御門の見える所に出て、馬場を横切り、嘉兵衛の屋敷の西が古來の舊道(鎌倉街道)であって、理十郎の家の東南の隅、清水公御屋敷車門の前で、松原通りからの海道と落合う。」となっています。

船で芝付近に…… 「新編若葉の梢」を引用すると「水路鎌倉街道は、船で芝附近に着き、そこから霞ヶ関に登り、本氷川から番町を横切り牛込の酒井修理大輔(若狭小浜藩主、113千石)の下屋敷にかかるのであった。この酒井家の庭に三抱えもある山桜の大木があり、沓掛桜と呼ばれていた。その下通りの小笹坂という所は、楠不伝が斬られたというので、六十六部の笠の形をした石塔が立っている。ここの泉水の下が渡船場であった。この渡船場から船にのり、入江を渡って、金川の落合、毘沙門山下に着船したのである」

この「本氷川」がわかりません。まあ「霞ヶ関」と「番町」との間にある土地だと考えていればいいでしょう。

酒井修理大輔と若狭小浜藩主は同じ人物で、沓掛桜もわかっています。

小笹坂は、辞書を引けば、文京区と豊島区を分ける坂で、これは違いますね。「楠不伝が斬られた」場所は『新撰東京名所図会』によれば、弁天町らしい。次の文章が弁天町の項に出ています。

高田ひばり云、楠不伝が切られし所、榎町宗柏寺向薪屋と髪結床の間なるべし、むかしは小笹坂という」

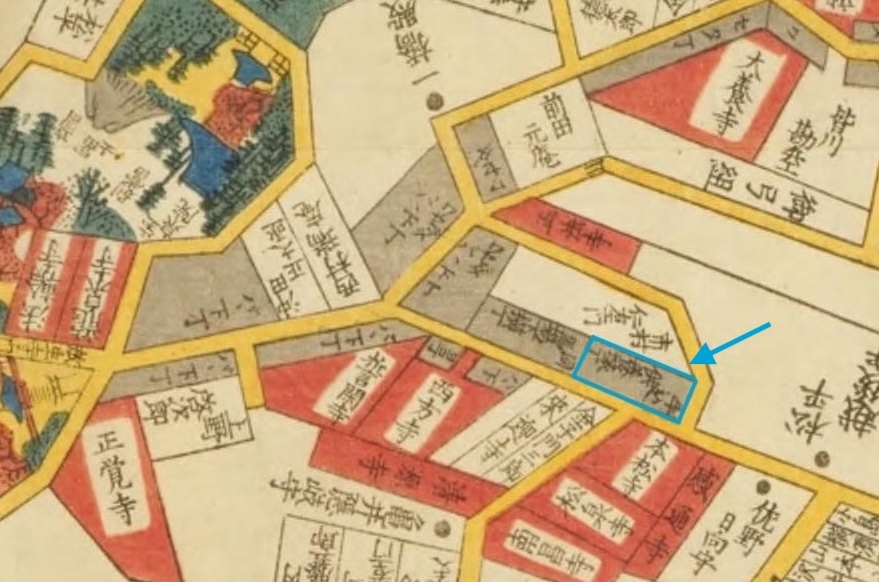

ここに小笹坂が出てきました。弁天町と宗柏寺の地図は……

楠不伝とは江戸時代前期の兵法家。由比正雪に楠流軍学を教え、養子にしたという俗説があるそうです。

次の渡船場もわからない。最古の江戸絵図である「寛永江戸全図」(臼杵市教育委員会、寛永19~20年、1642−43年)を使っても、神田川は遠く、あるのは田圃です。これより古い古い地図がないと本当にわかりません。まあ、あったと考えて「寛永江戸全図」田圃上に青色で航路を書いてみます。

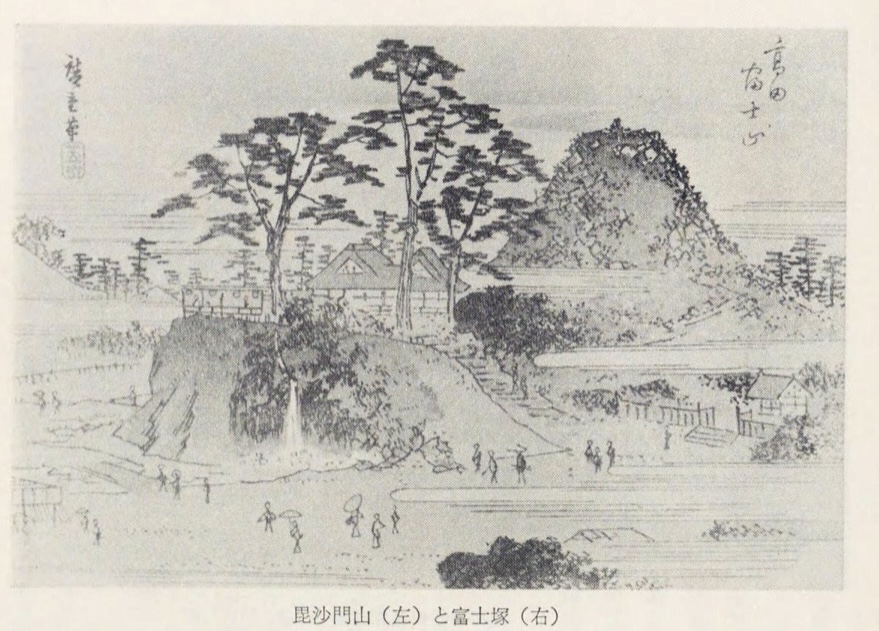

毘沙門山 「新宿の散歩道」の戸山地区5では「商店街を北に行くと、まもなく左手に永田運動具店がある。この店とその奥一帯は昔毘沙門山であったが、昭和8年に道路拡張のため切り崩され、傾斜地になった。藤原秀郷が、天慶四年(941)に平将門を亡ぼして上京する時、秀卿の念持仏で慈覚大師作の毘沙門天像を納めるため毘沙門堂を建てたので毘沙門山と呼ばれたという。毘沙門堂は維新後まもなくとり払われた」

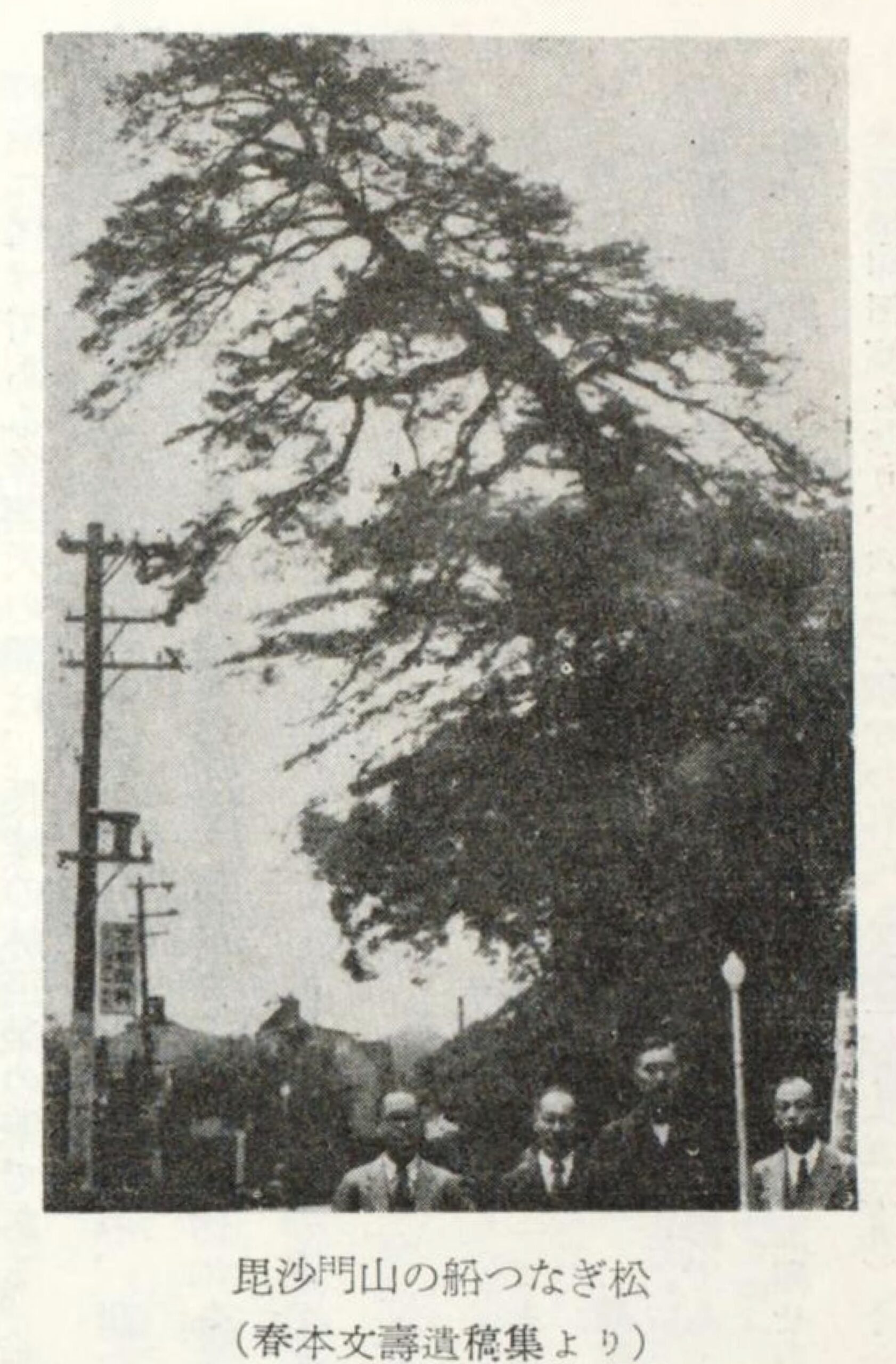

船繋ぎ松 『新編若葉の梢』を引用すると「この松は毘沙門堂の後方の山腹にあった。大歓院殿(三代将軍家光)が、この古松は幾年程の樹齢かとお尋ねがあった時に、寺僧がおよそ千年にもなるでしょうと申上げたので、千歳の松というよい名を賜った。むかし藤原の秀郷が船をこの松に繋いだというので船つなぎ松と呼ばれた。この寺の垣外の田面がみな入海で、金川の落口の所が着船場になっていたのである。

「この松は直徳の時代すでに枯れてしまっていたが、その後にまた植えられたものか、やはり船繋の松として伝えられる老松が残っていた。これも、昭和の初年、毘沙門山が切りくずされて分譲地となったとき伐られてしまった。いま法輪寺境内に俵藤太秀郷御紹松造跡という、大きな標示杭が建っているが、ここは全然別の山で、船繫松と何等関係ない所である」

また『新宿の散歩道』(戸塚地区5)では「この毘沙門山には船繋ぎ松という古木があった。藤原秀郷が軍船をこの松につないだので名づけられたものという。また千歳松ともいった。家光が鷹狩りの時ここにきて、この松の樹令を開かれた時、この辺一帯を領していた宝泉寺の寺僧が、およそ千年近いだろうと答えたので名づけられたという」

観音寺 真言宗豊山派の慈雲山大悲院観音寺。早稲田大学の大隈講堂に至近。

松原通り 戸塚地区20に「観音寺と早大構内との間の細道(松原通り)を行くとつき当り左手が早大の戸塚球場である」。戸塚球場とは安部球場のことです。

南向茶話追考 酒井忠昌著『南向茶話』(寛延4年、1751年)は江戸の地誌。『南向茶話追考』(明和2年、1765年)も江戸の地誌。この『追考』では「◯牛込榎町 古老云、昔は大木の榎有。依て号する由、是木は古来鎌倉海道の由申伝」

九段から神楽坂—……

供養塚 芳賀善次郎氏の「新宿の散歩道」牛込地区75「牛込氏先祖の墓地と思われる供養塚」(喜久井町14から20)でしょう。延享2年(1745)から明治2年(1869)まで「牛込供養塚町」が出ています。「牛込供養塚町」と「喜久井町14から20」とは1対1に対応するわけではありません。

牛込台地 落合台地 写真を参照

妙正寺 杉並区清水3丁目にある日蓮宗の法光山妙正寺。妙正寺川の水源となる妙正寺池を中心とした妙正寺公園もあります。妙正寺川は中野区を流れて江古田川と合わせ、新宿区下落合で神田川に合流します。