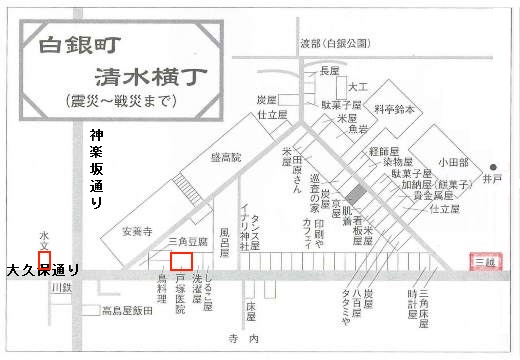

神楽坂6丁目辺り

神祗会館・社殿(神社?)

おばあさんが教祖で、息子が神主さんで、とても趣味が多彩な人だった。

✅ 一代だけの教祖でしょう。

京屋(染物・洗い張り)

神楽坂の名案内人として知られる水野正雄さんのお店。奇しくも神楽坂の名料亭「松が枝」と同じ明治38年の創業。花柳界をはじめたくさんの顧客に惜しまれつつ2003年の大晦日に閉店。

✅ 水野正雄さんは大正9年、神楽坂の染物屋に生まれ、旧制中学を卒業後、昭和15年に中国へ出征。帰国後は染め物洗張りの「神楽坂 京屋」として仕事に励み、その後、新宿区郷土研究会の二代目会長になり、さらに公認タウンガイドの第1号になりました。

戸塚医院(医院)

昭和初期の話だけど、『トツカッピン』いう薬をこの医院でわけてもらって大人たちが服用していた。これを飲むと、あそこがピンと元気になるというのだ。いわゆる精力剤だったのだろう。

✅ 戦後の昭和35年にはなくなっている。それより古い地図では、ありました。下図を。

白砂(純喫茶)

インベーダーゲーム機が喫茶店にずらりと並んだ頃、よく100円で遊びました。

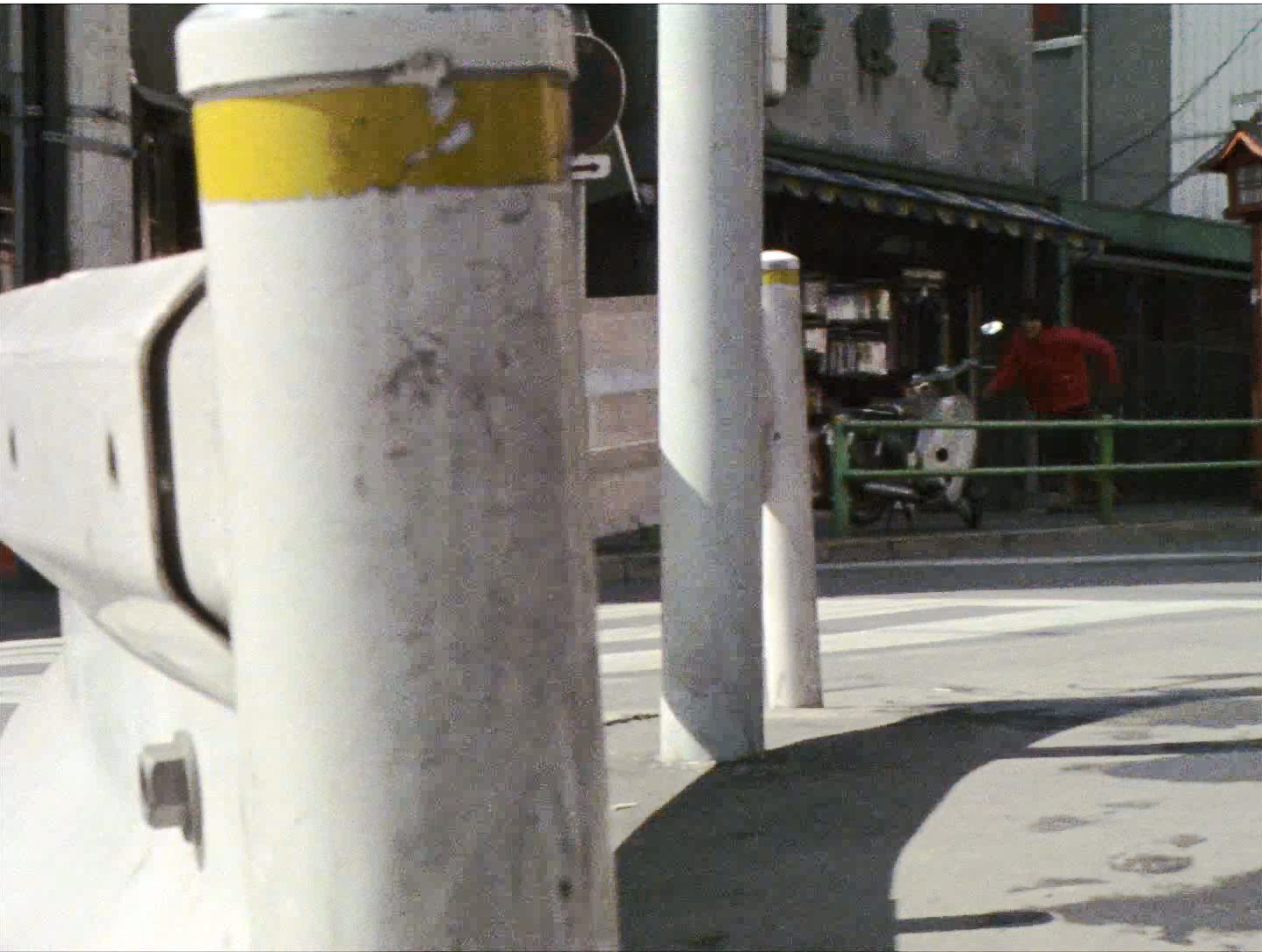

✅ 2階の喫茶室 白砂 HAKUSAでした。写真左の看板に「日砂 ◯KUSA」と読めます。

水文(会席料理)

天丼なら、ここだったね。

✅ 帝都信用金庫よりも神楽坂上交差点に近い場所だったらしい。

田中屋(駄菓子)

あっ、あのころは駄菓子屋って言わない。百日菓子屋って言うの。スコップみたいなので測って百日分入れてくれるの。

✅ 地図から田中屋は昭和47年の「宝石タイヨウ」の場所。現在は薬屋の「ココカラファイン」。時計と宝飾品のタイヨウはビルの上で営業を継続、しかし、令和4年8月31日に閉店。

桔梗屋(小間物屋)

女性が使う、つげの櫛やピンどめ。ろうそくなどをご夫婦で売っていた。ご主人は、神楽坂で人気者の幇間だった。

✅ 現在は不動産の「神楽坂商事」。ID 13227の右側には袖看板。下はTVの「気まぐれ本格派」から。

亀十パン(パン・洋菓子)

亀十パン(パン・洋菓子)

1960年代、私が小学生だった頃、亀十のサンドイッチを遠足へ持って行けるのが自慢だった。白い紙箱に入っていたハムサンド、ミックスサンドの味が今も思い出せる。コッペパンにピーナッツバターをぬったのもおいしかった。

✅ 現在は「おかしのまちおか 神楽坂」。当時の「亀十」についてはここを。

ビストロtaga(フレンチレストラン)

玄関で靴を脱いであがるフレンチの店だった。日差しが差し込むリビングのような空間、カウンターになっていて、出来立てのフレンチをいただくひとときは、幸せだったなあ。誰かのうちでおもてなしされてるような、温かな気持ちになったっけ。

✅ 不明です。

武蔵屋(呉服屋)

店員がたくさんいて、野球のチームをもっていた。

✅ 現在は寝具店の「うらしま」。

成金(駄菓子)

「成金横丁」の名前のもとになった、小さな駄菓子屋さん。カタヌキやソースせんべい、親指と人差し指でネチネチと練り合わせて煙を出す昔風の駄菓子があった。

✅ 不明です。「成金横丁」の名前には、加藤八重子氏の「神楽坂と大〆と私」(詩学社、昭和56年)では

| 成金横丁の謂われとは、聞くところに依ると、余りに逼塞した連中が成金にあやかるように景気のよい名を付けたとか、真偽の程は定かでないが…。 |

また、加藤さんの発言を元に地図を作っても「成金横丁」は出てこない。成金はもっと昔?

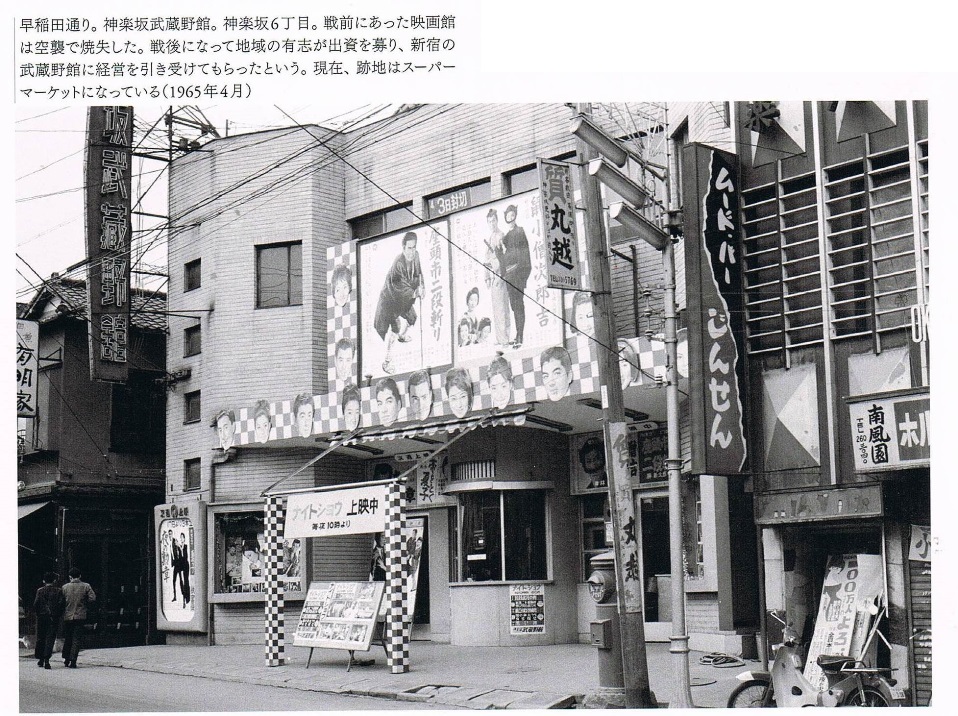

神楽坂・武蔵野館(映画館)

現在のスーパー「よしや」の場所にあった映画館。戦前は「文明館」「神楽坂日活」だったが、戦災で焼けてしまって、戦後地域の有志に出資してもらい、新宿の「武蔵野館」に来てもらった。少年時代の私は、木戸銭ゴメンのフリーパスで、大河内伝次郎や板妻を観た。

✅ 毎日新聞社『1960年代の東京-路面電車が走る水の都の記憶』(写真 池田信、解説 松山厳。2008年)で武蔵野館の写真が残っています。さらに詳しくはここに。

越後屋(呉服屋)

「有明」のところにあった呉服屋。

✅ 6丁目の越後屋は、新宿区立教育委員会の『神楽坂界隈の変遷』「神楽坂界隈の風俗および町名地名考」(64頁)では「缶詰の越後屋」。3丁目の越後屋は「呉服」なので、3丁目と混乱している?

上の写真の左側に佃煮の「有明家」。渡辺功一氏の『神楽坂がまるごとわかる本』(展望社、2007)によれば、昭和4年、有明家が開店。中屋金一郎氏の『東京のたべものうまいもの』(昭和33年)では

| まっすぐあるいて6丁目、映画の武蔵野館のさきに、佃煮の… 『有明家』がある。昭和4年開店。四谷一丁目が本店で、ここの鉄火みそ、こんぶ、うなぎの佃煮をたべてみたが、やっぱりAクラスで、うす塩味の鮒佐とはまたちがったおもむきがある。店がよく掃き清められ、整頓しているかんじ。食べもの屋として当然のことながら、好感が持てる。ここの佃煮をいくら買ってもいいわけだけれど、まあ、鉄火みそ、こんぶだったらそれぞれ50円以上、うなぎは200円ぐらいから、買うのが妥当のようである。 |

野口冨士男氏は『私のなかの東京』の中で

| 老舗のつくだ煮の有明家が現存して、広津和郎と船橋屋の関係ではないが、私も少年時代を回顧するために先日有明家で煮豆と佃煮をほんのわずかばかりもとめた。 |

カフェー・ダイマツ(カフェー)

昭和12、13年頃、今の100円ショップを曲った路地の右側に、とてもおシャレなカフェーがありましね。いつも中には、キラキラしたようなイブニングドレス姿のきれいな女給さんが7、8人いました。

✅ 不明。100円ストアは最初の地図で橙色で描かれています。

駿河屋(模型・プラモデル)

古く、落ち着いた建物に、模型やフィギュアなども置いてあって、ショーウインドーを覗く楽しみがあった。適度な明るさと、ホッとするような懐かしさが混在していた。閉店前の1カ月は、バーゲンセールで、なぜかロシア製とドイツ製の戦車が売れ残っていたので半額で買いました。でも、まだ組み立てていません。

✅ 神楽坂6丁目64番地。以前は蝋燭屋だった。蝋燭とは、糸や紙縒りを芯にして、蝋を固めた円柱状の灯火用具。