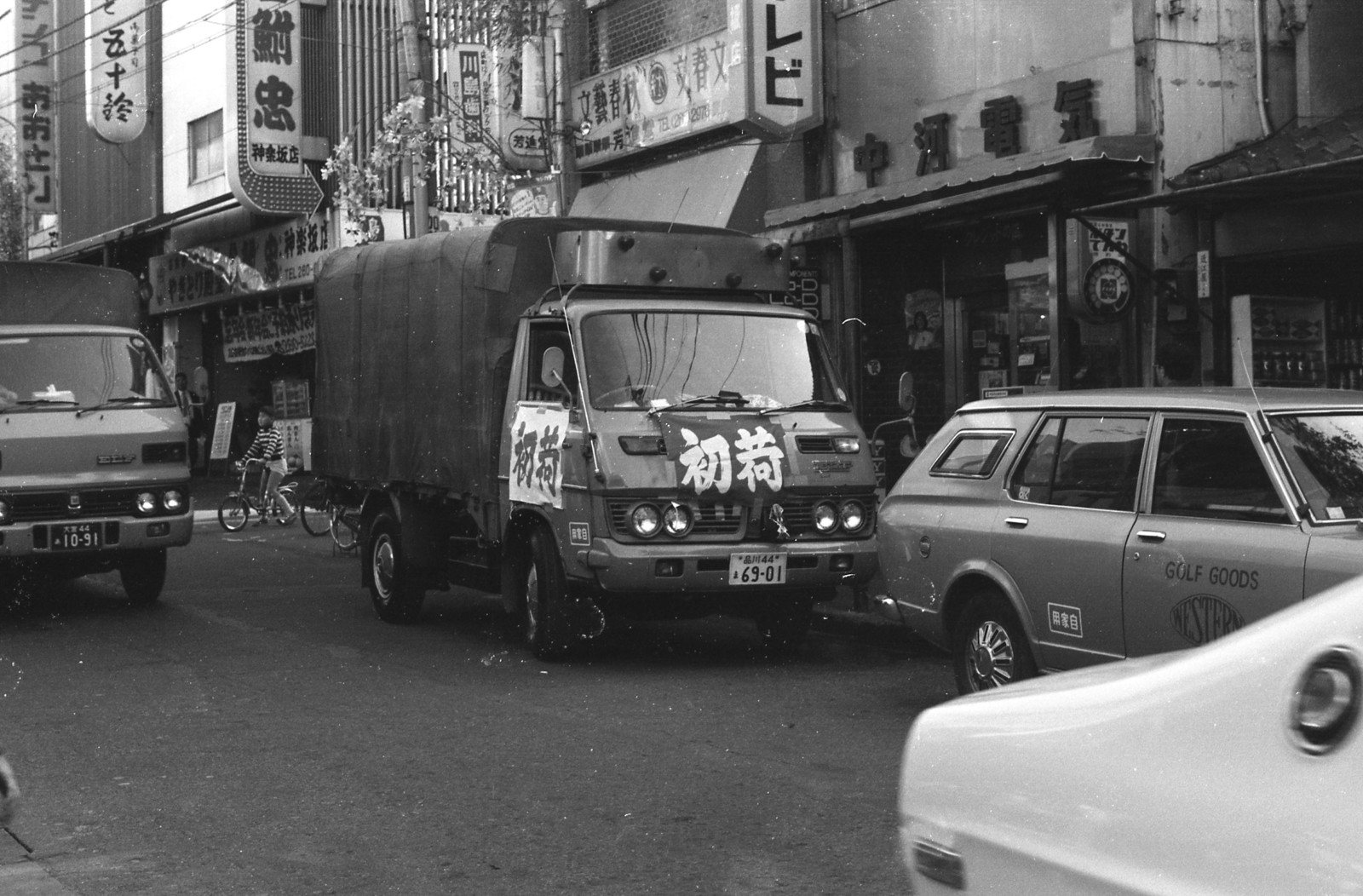

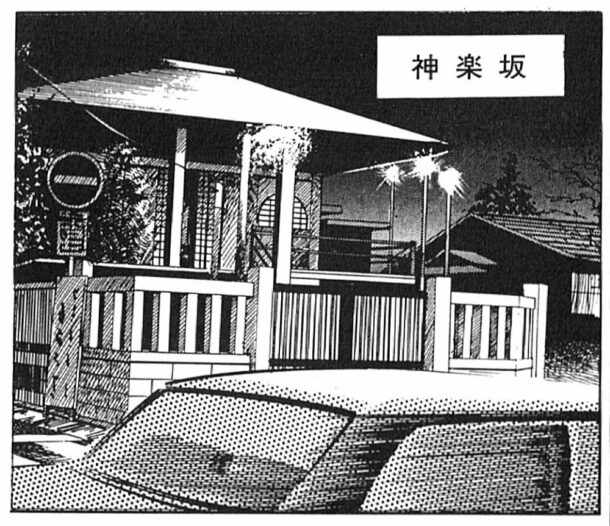

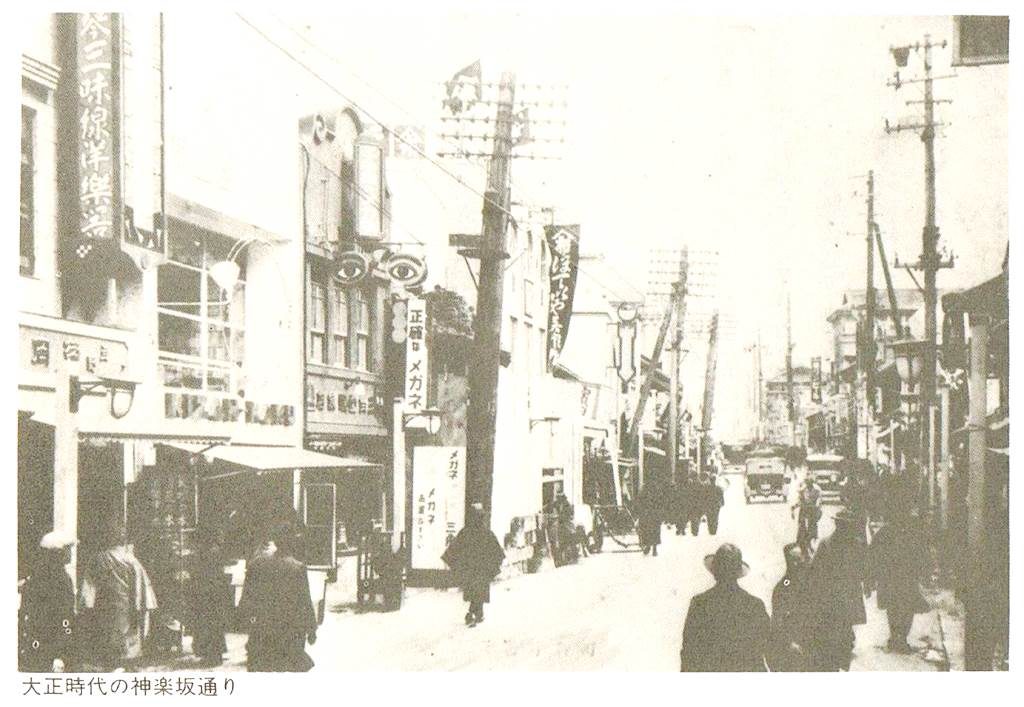

けやき舎の「神楽坂 まちの手帖」第12号(2006年、平成18年)の「あの頃の神楽坂」を読み直しています。今は2024年なので、18年もの昔ですが、この思い出はさらに昔で、つまり、昔のまた昔でした。

それぞれの思いで

●外濠でね、マッカチンっていう真っ赤なアメリカザリガニを釣ったよ。

| マッカチン マッカチンとはアメリカザリガニそのもの。「色が真っ赤」からきた言葉。牛込濠は飯田濠に比べて浅いので、地元の方は「大きな魚はいなくて、釣れるのはクチボソやザリガニばかり。手すりも低く、濠に下りるのは容易でした」。カナルカフェができたあたりから牛込濠で釣りができなくなりました。 |

●神楽坂警察で剣道を教えてたよ。よく竹刀の音が聞こえたね。

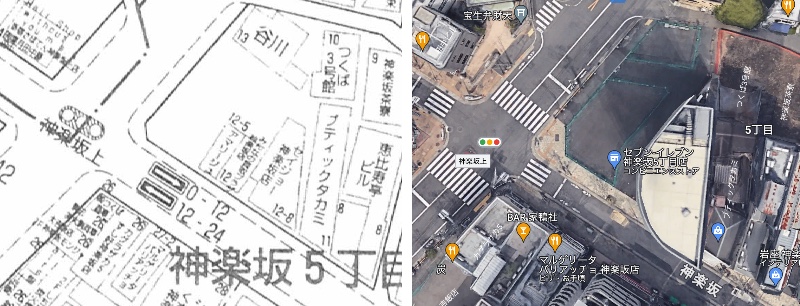

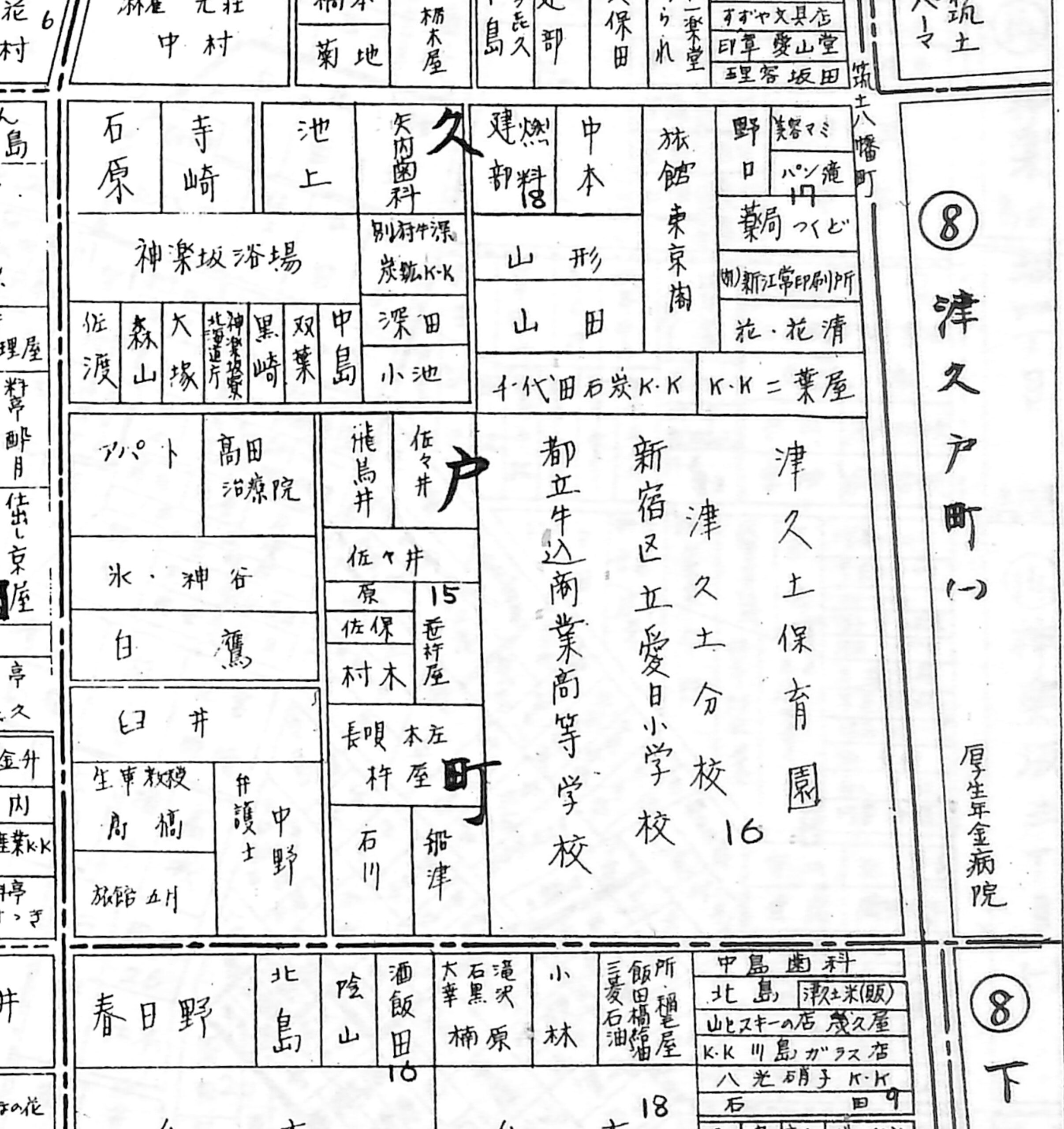

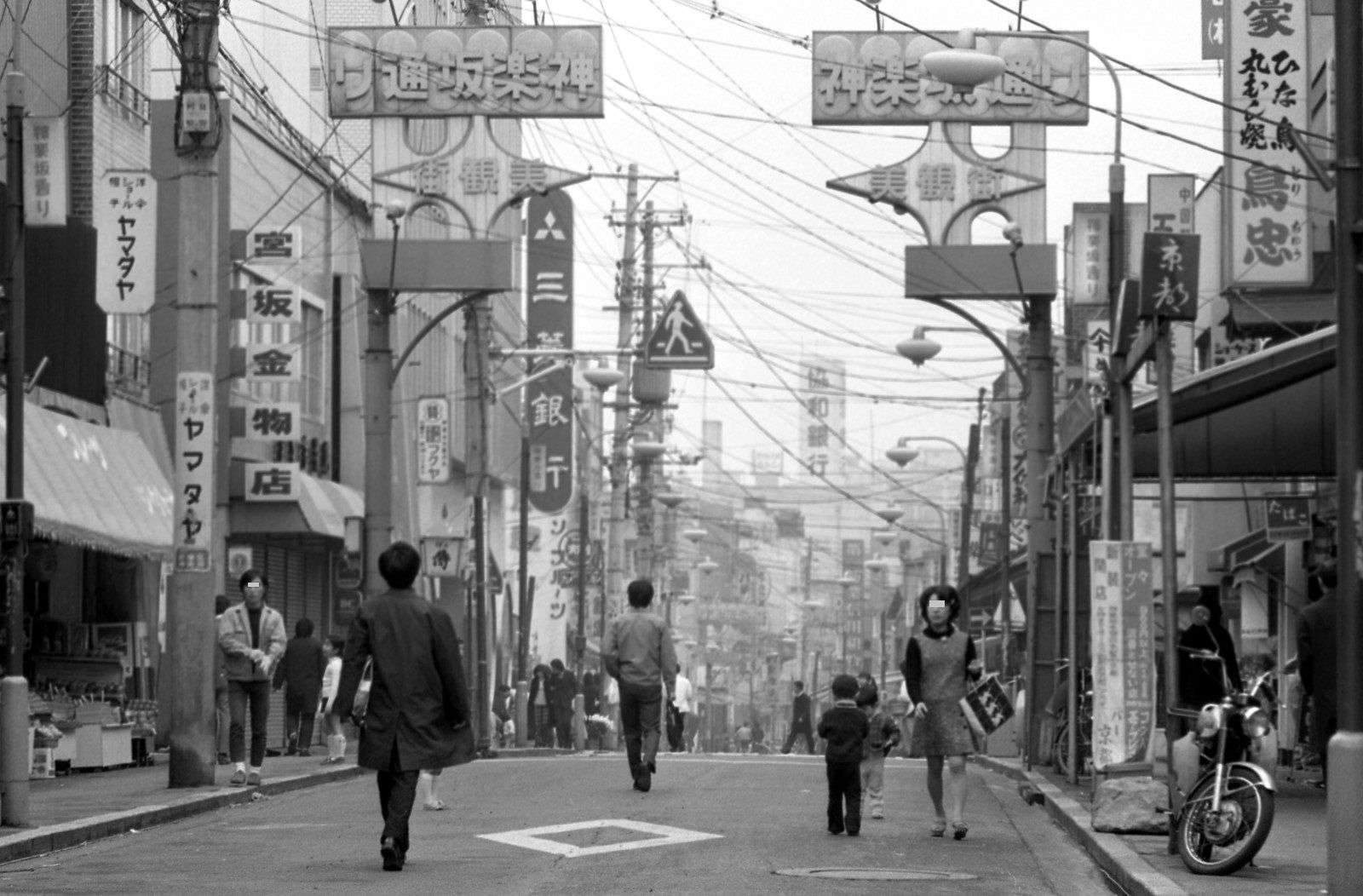

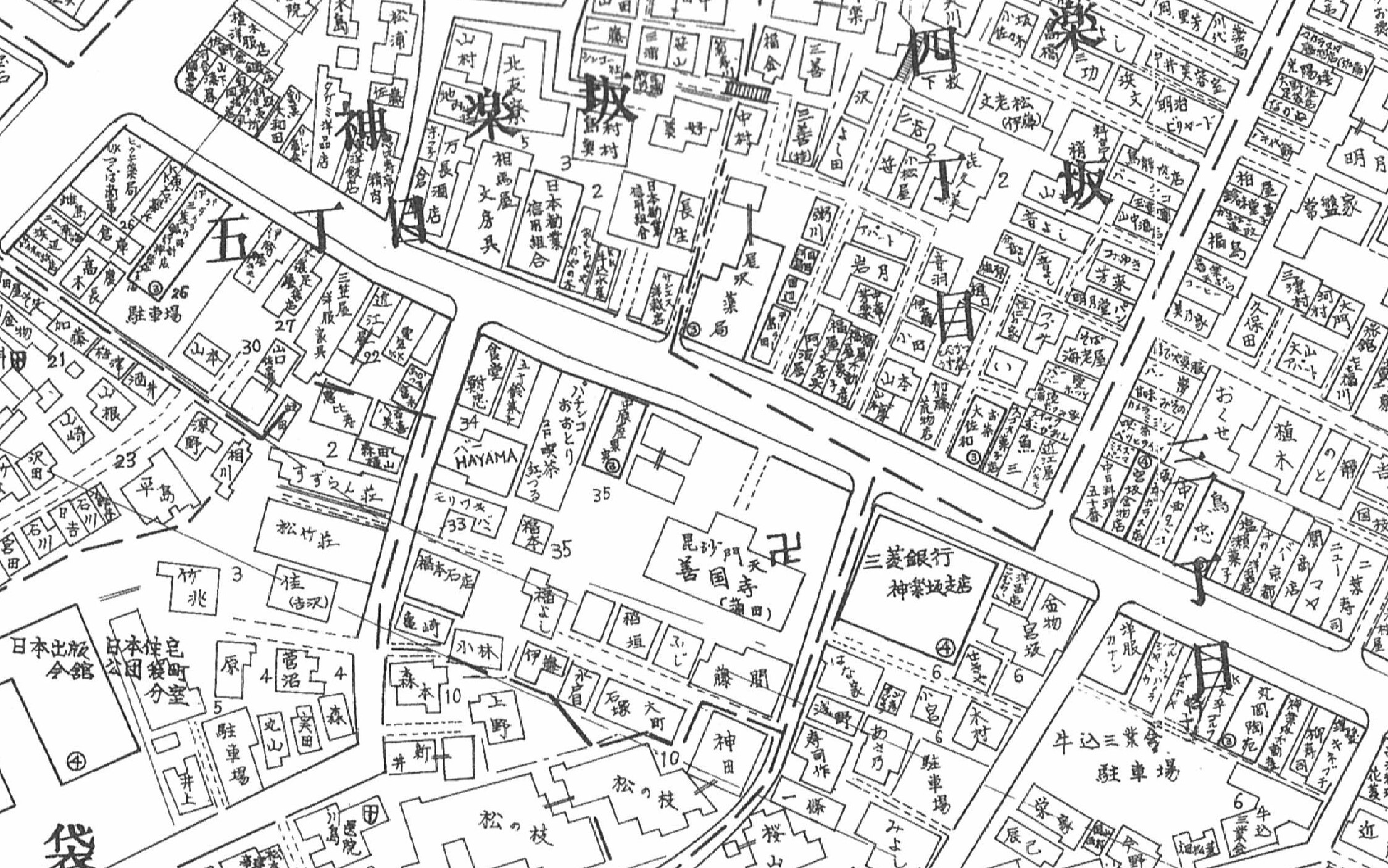

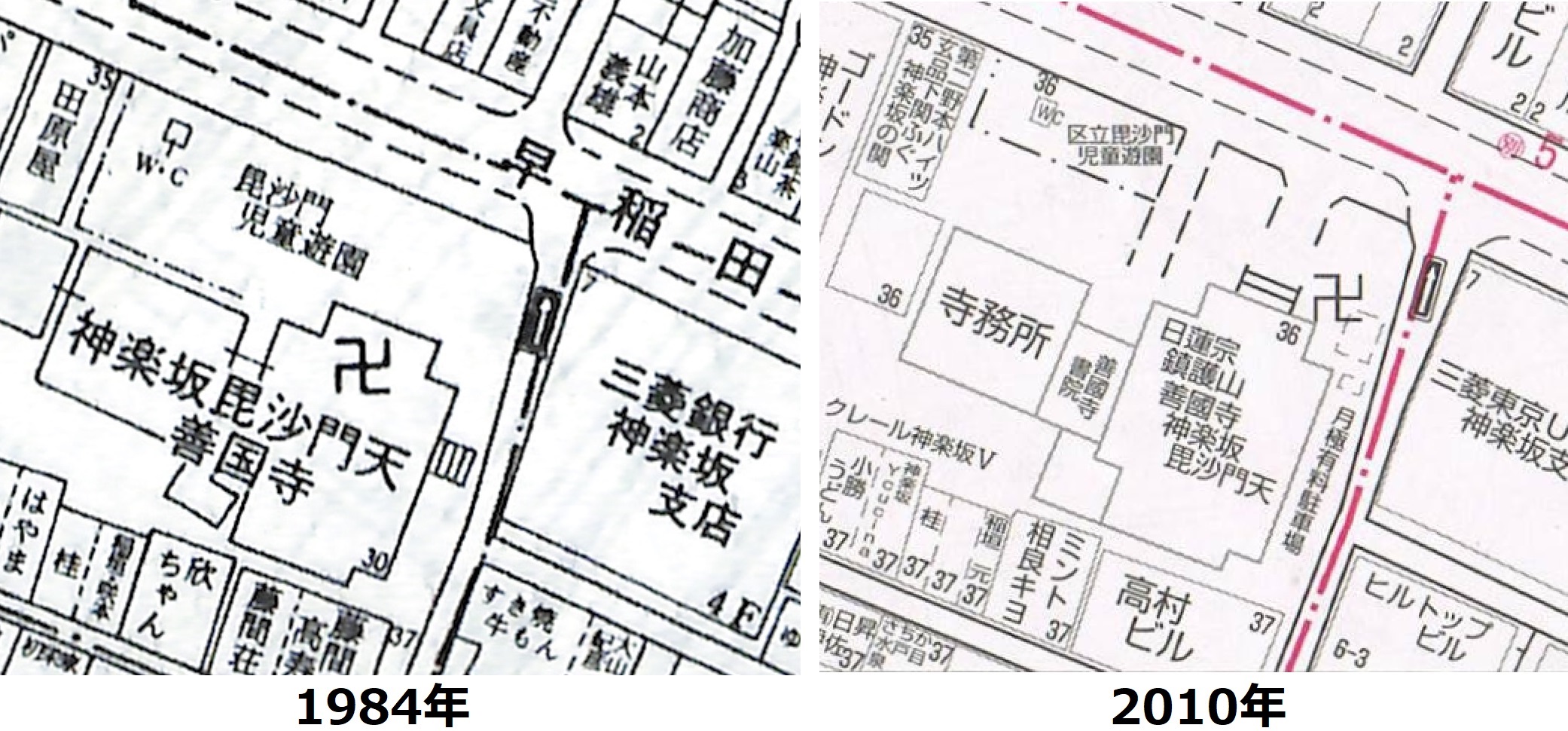

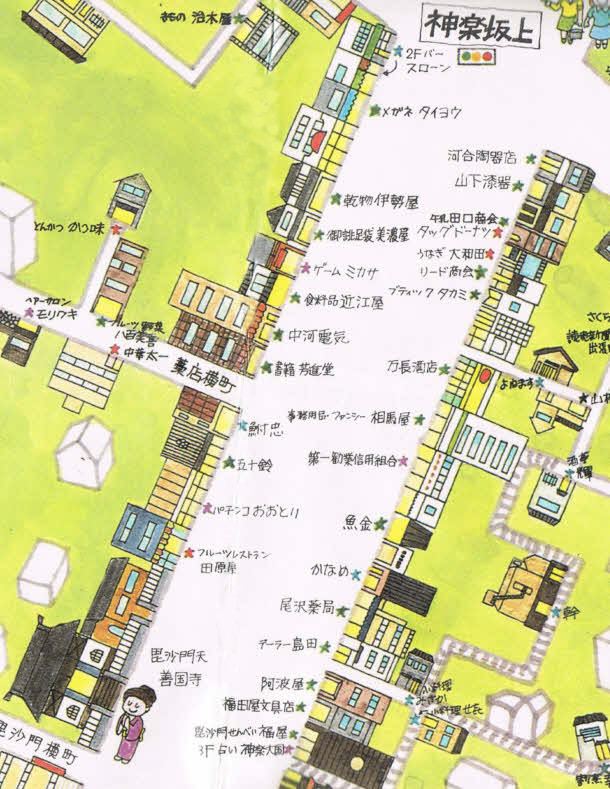

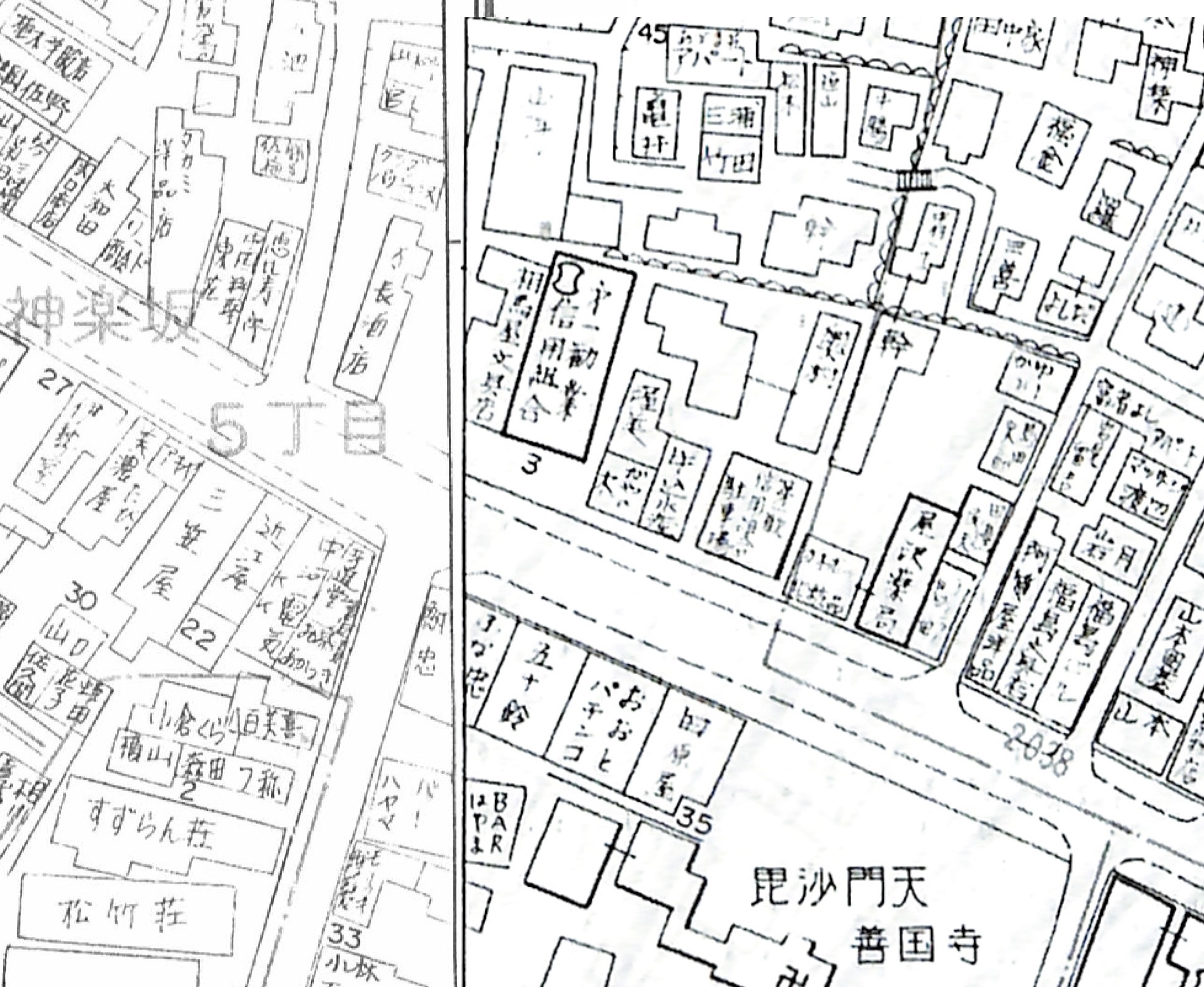

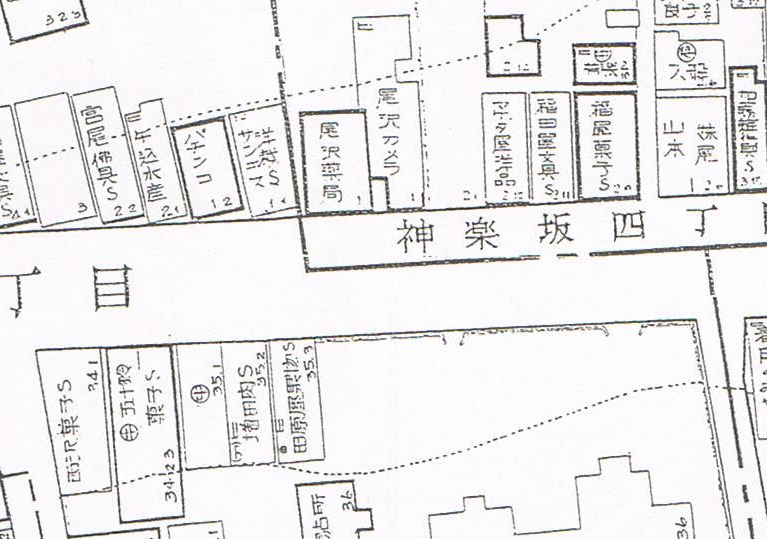

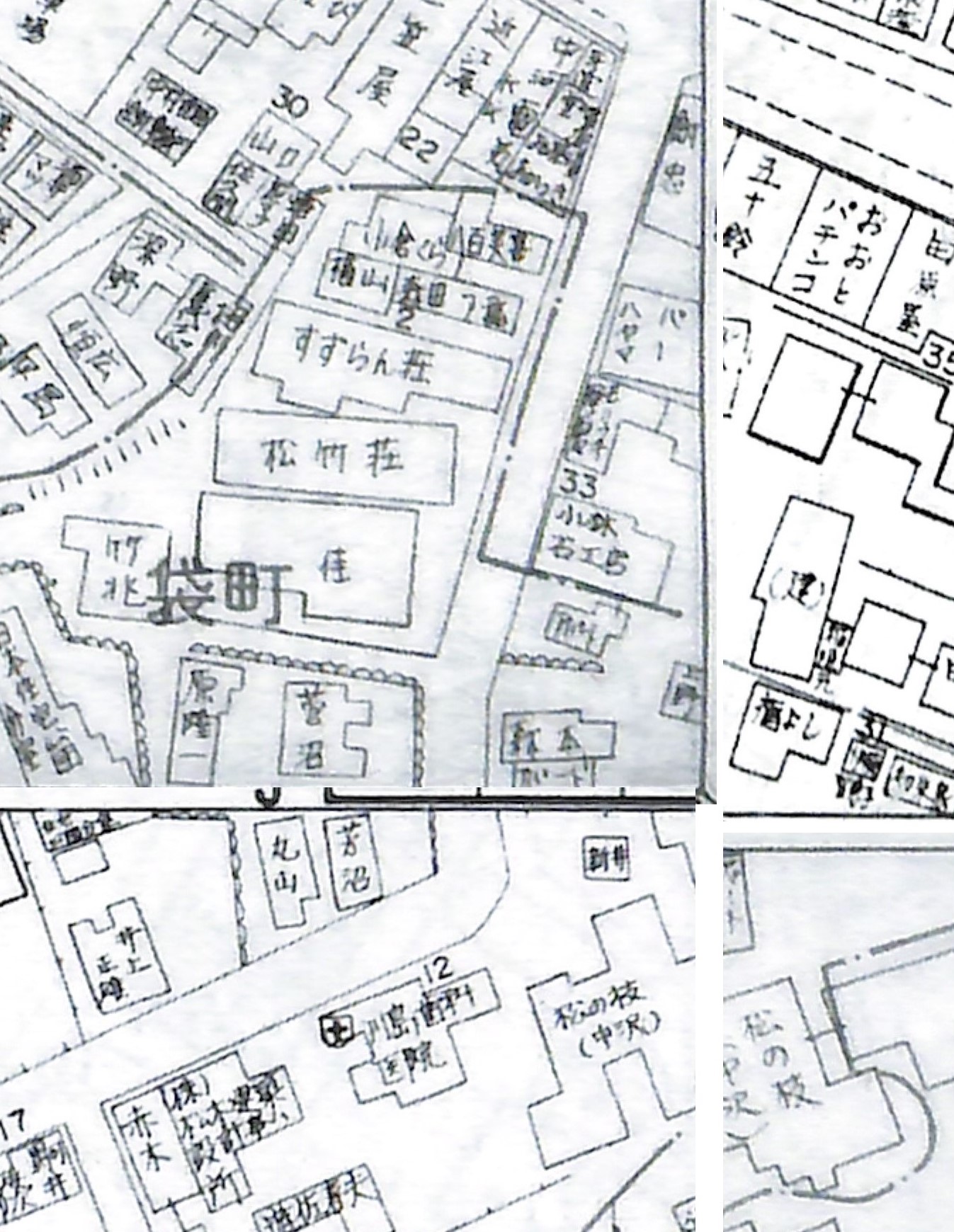

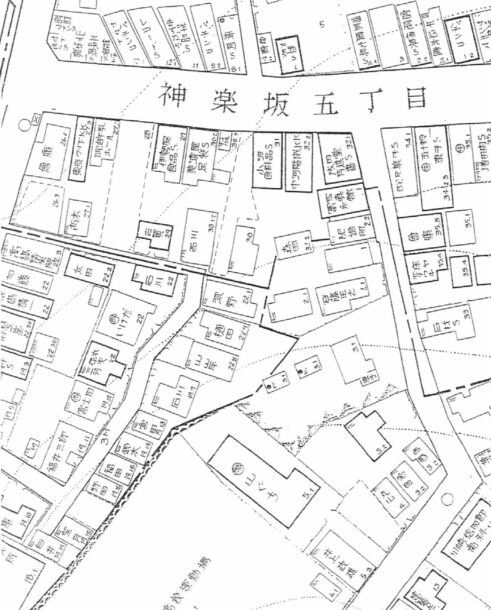

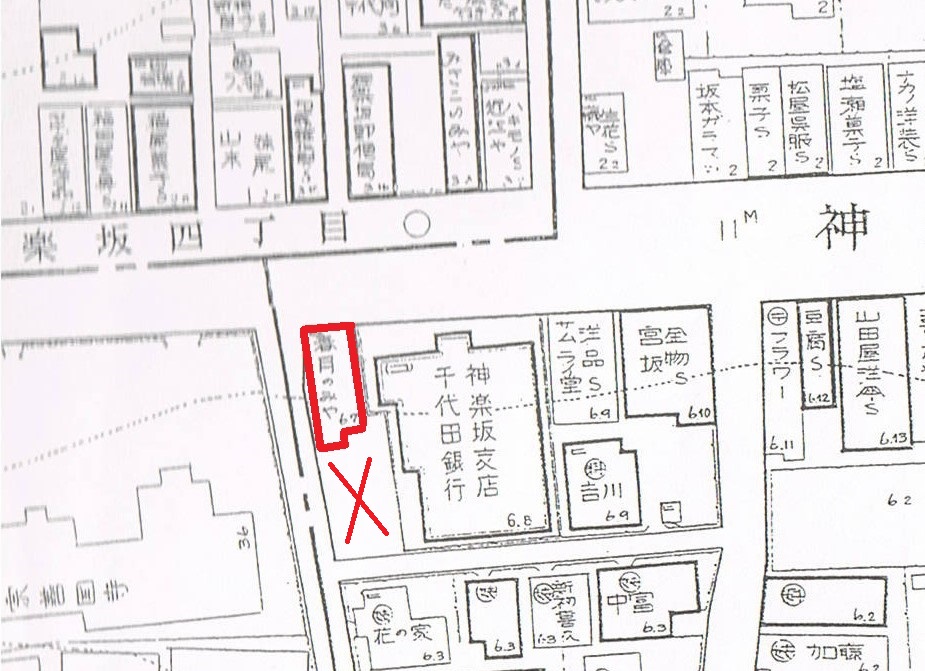

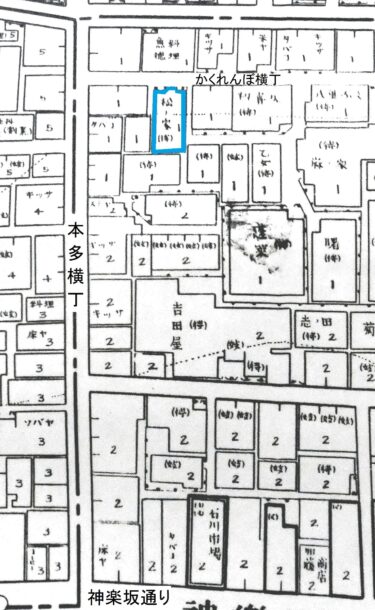

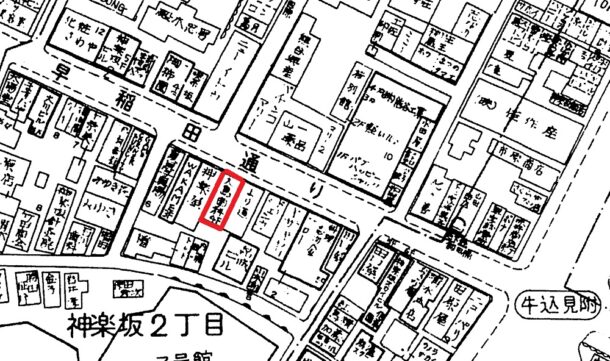

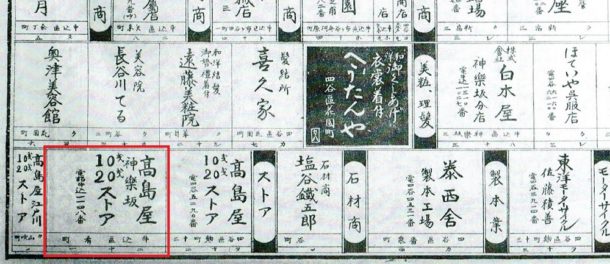

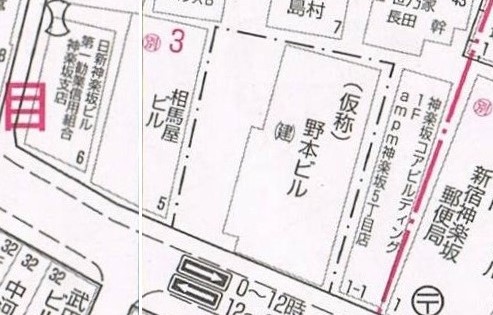

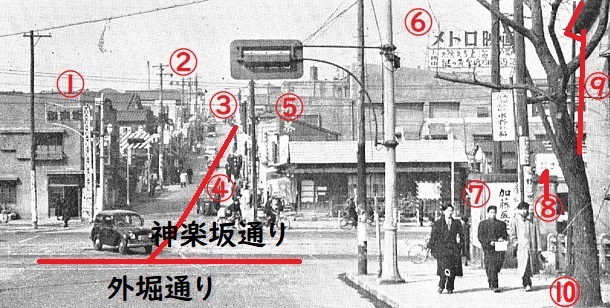

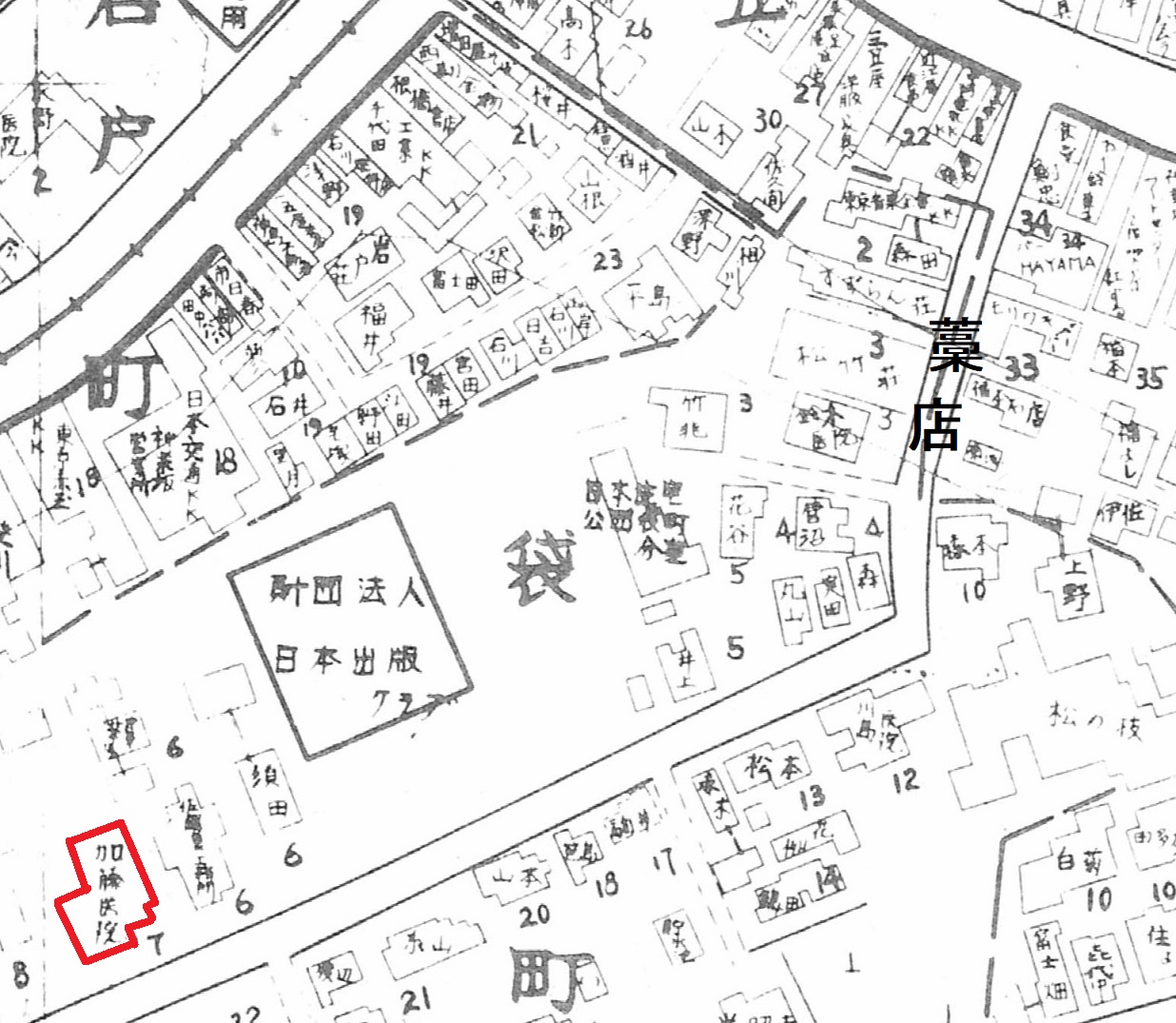

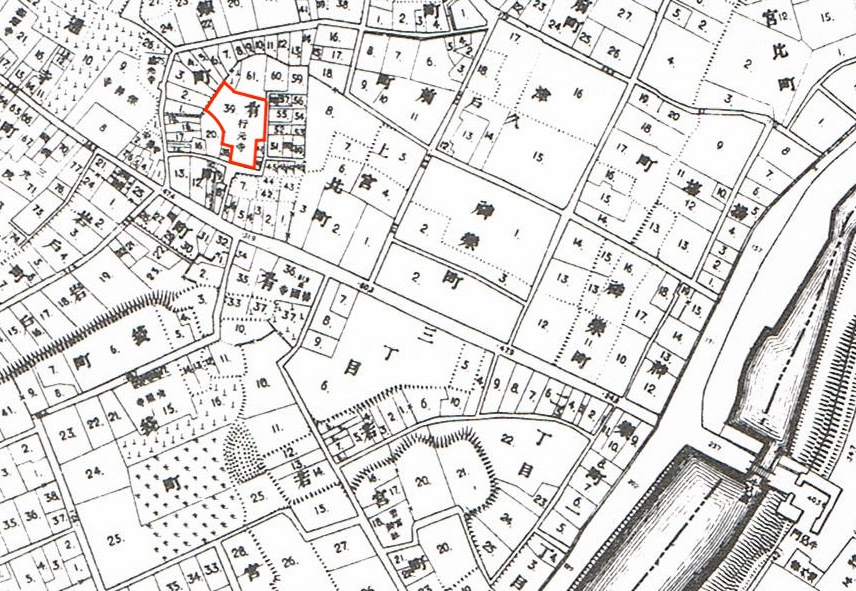

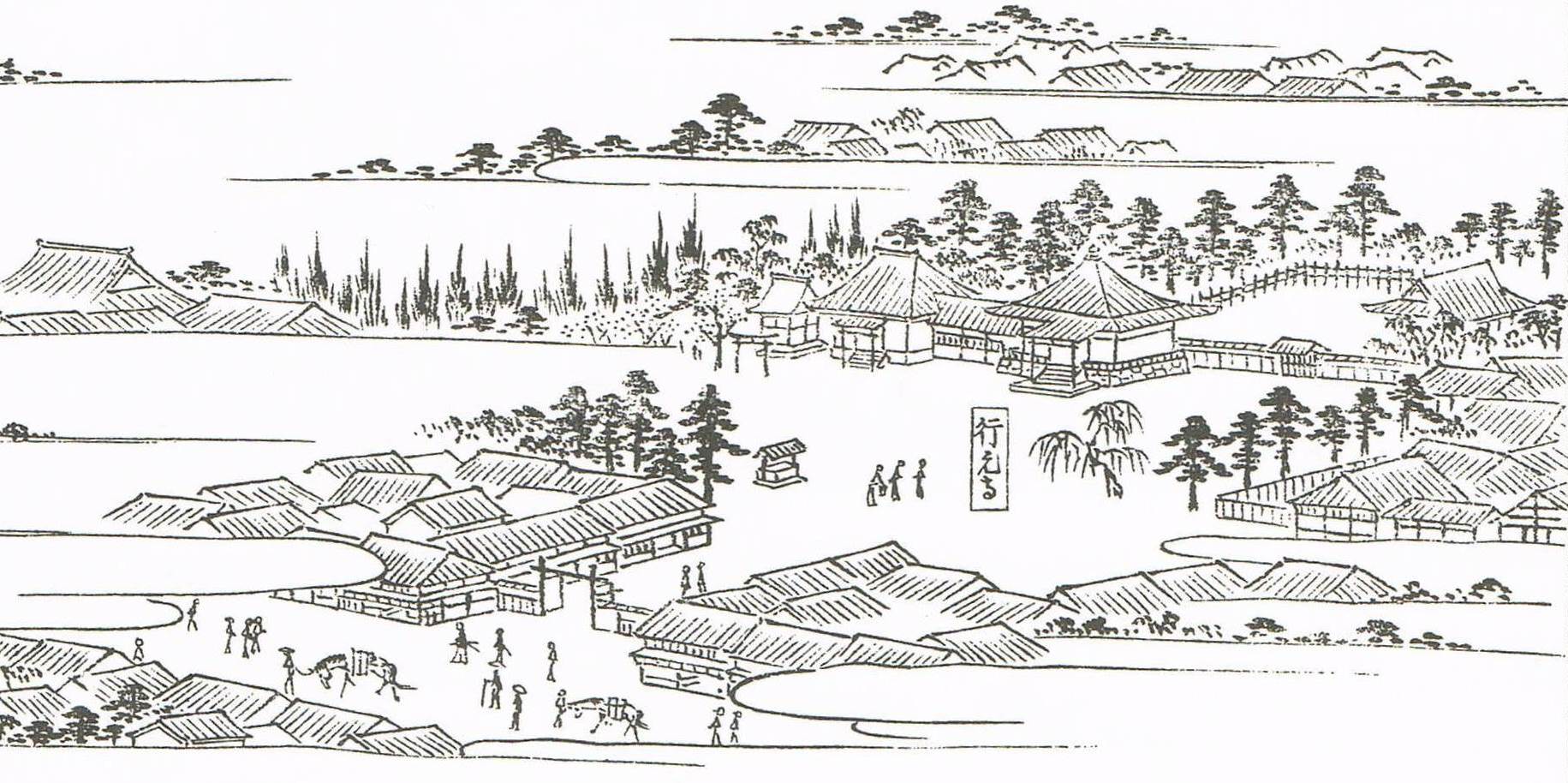

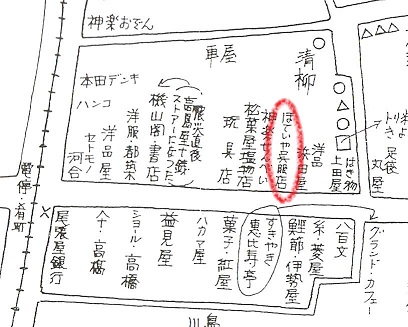

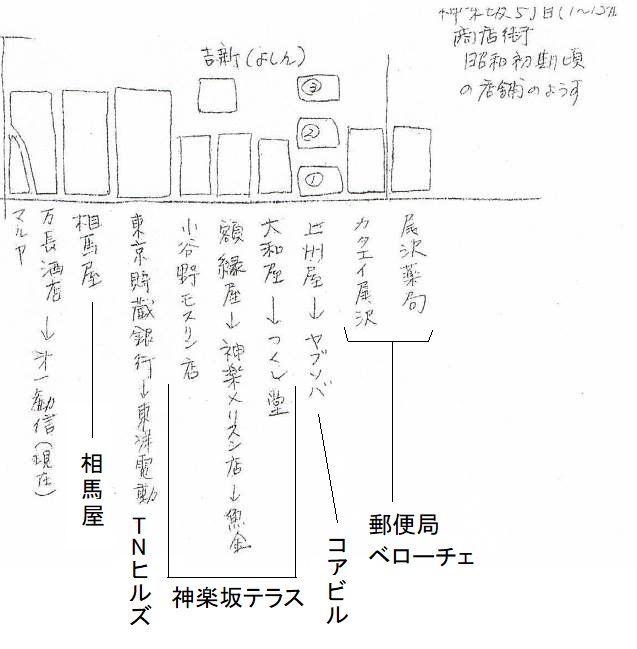

| 神楽坂警察 神楽警察署が早稲田警察署と合併して移転したのは昭和35年(1960年)。その後は地図のように警視庁の他の組織が入っていました。それでも地元では長く「警察署」と呼ばれていました。神楽坂警視庁は図の右下に。 |

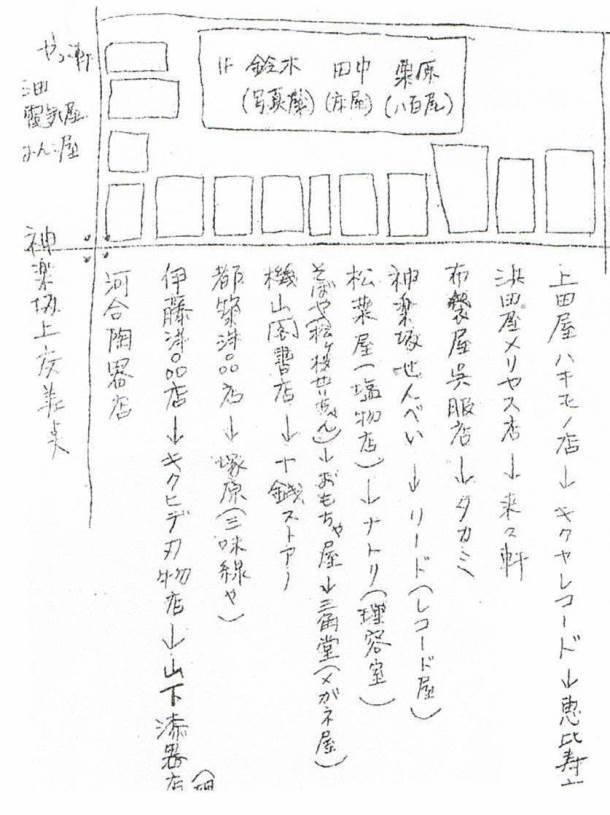

他の1〜2丁目の店舗(神楽坂メトロ、清水衣裳店、ブックスサカイ、ドミニカ、赤井Yシャツ店、警視庁)もこの図に書いてあります。

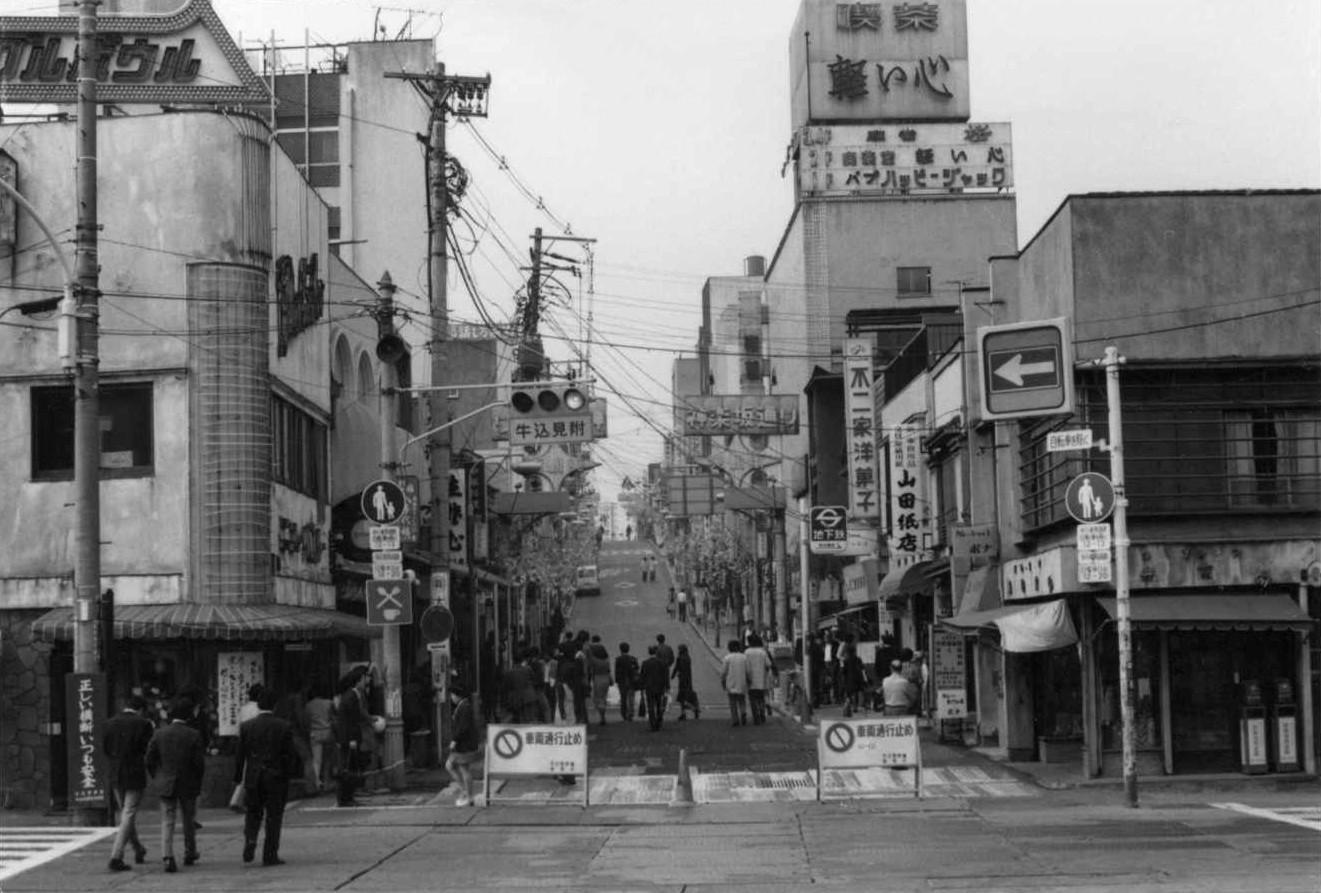

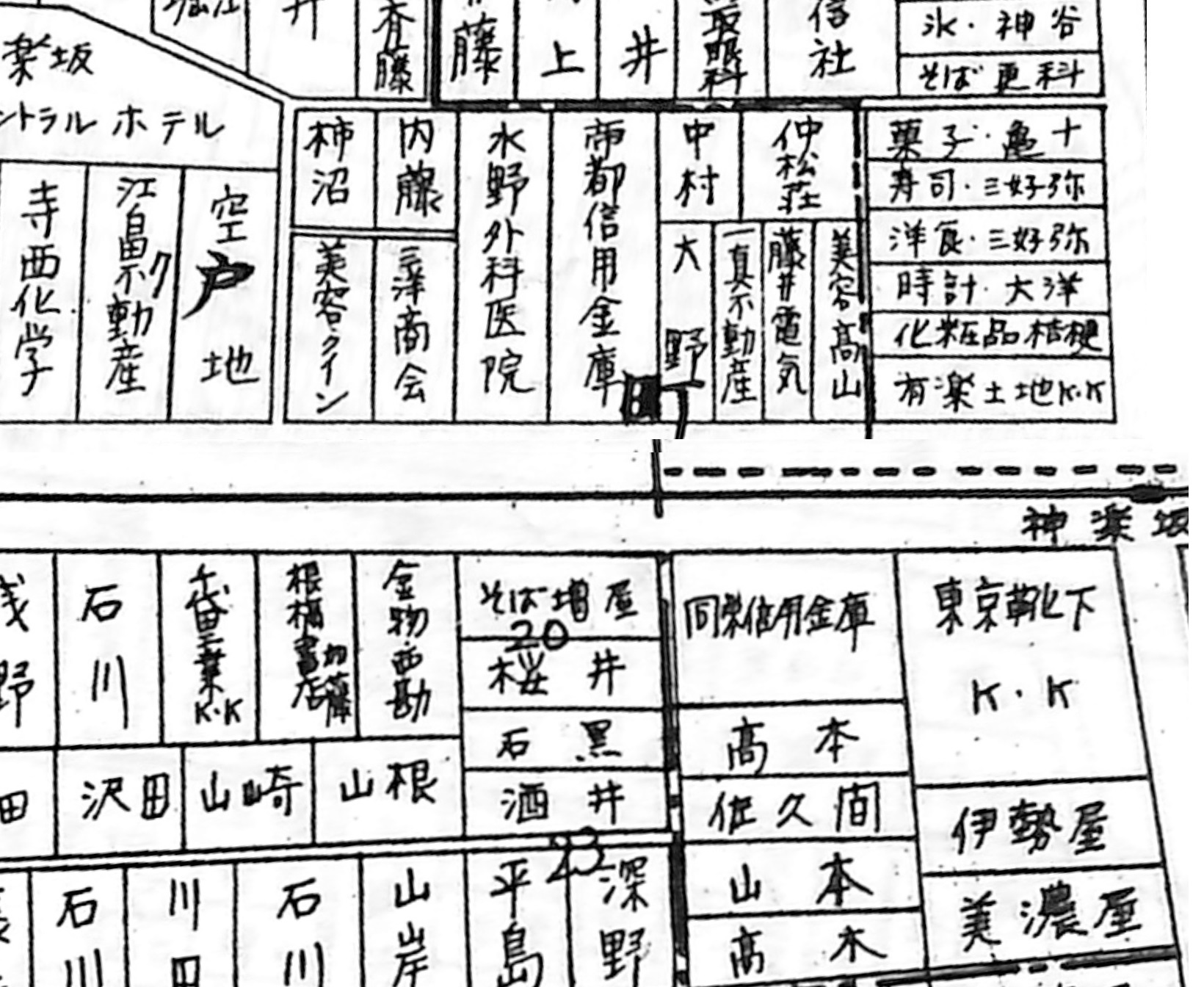

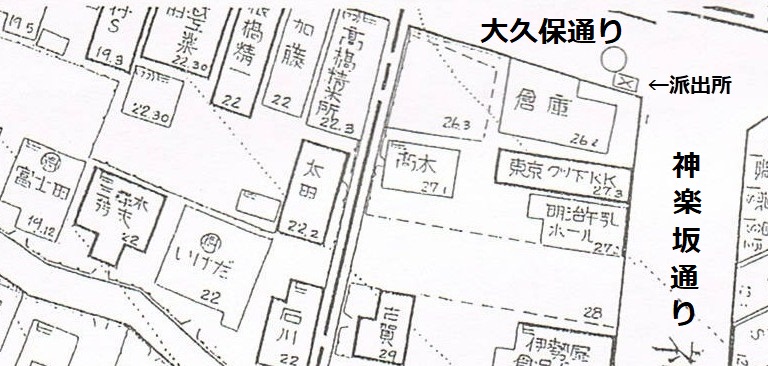

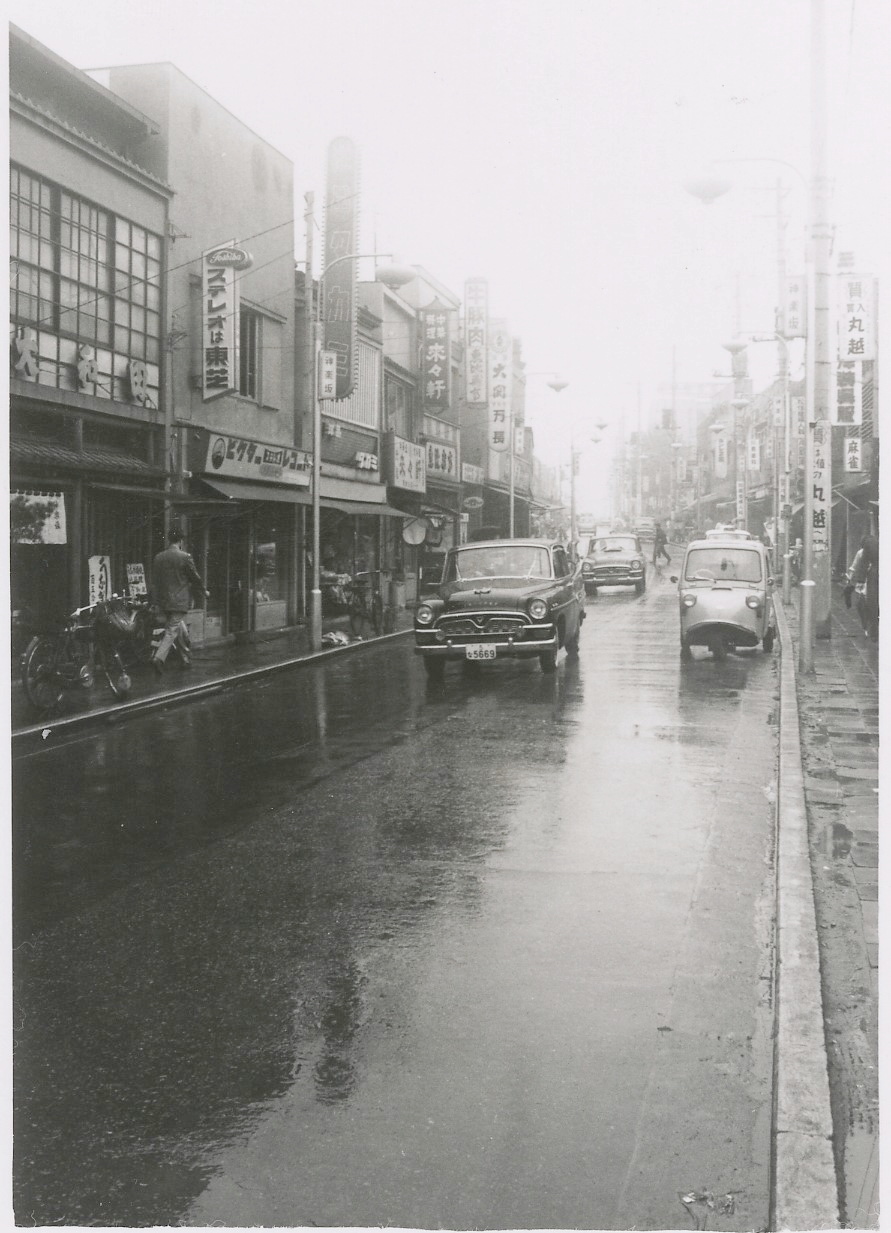

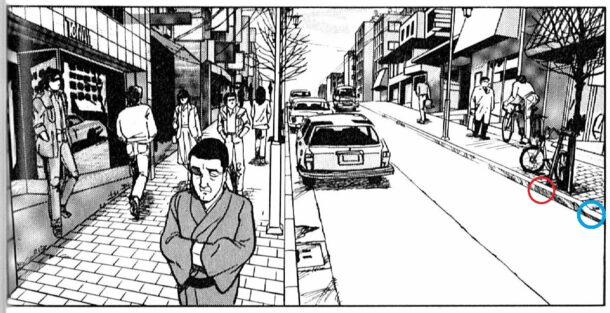

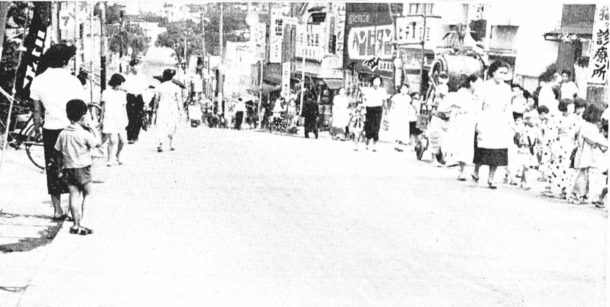

●外堀通りも商店街だったんだ。今はビルばっかりになってるけど。

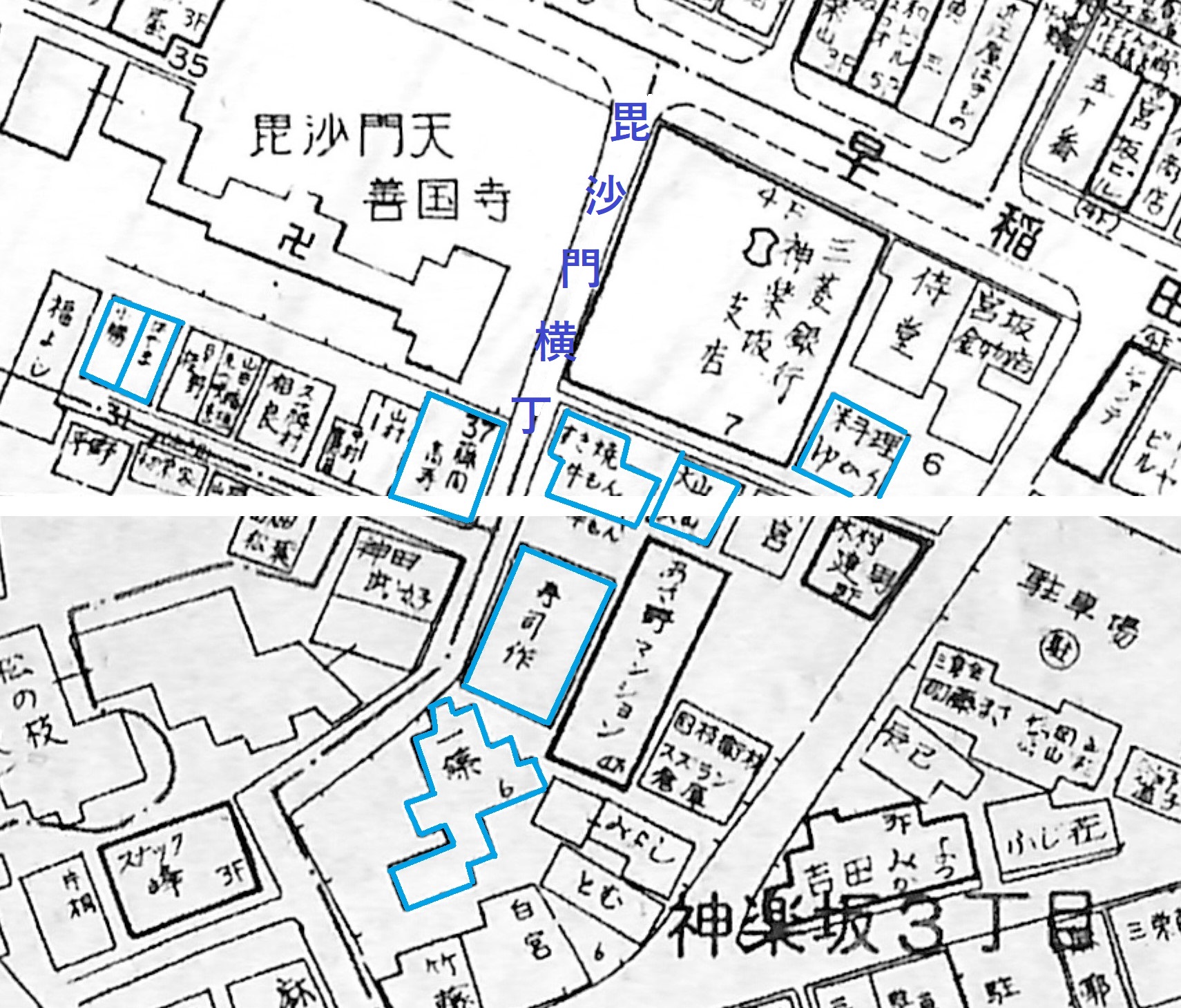

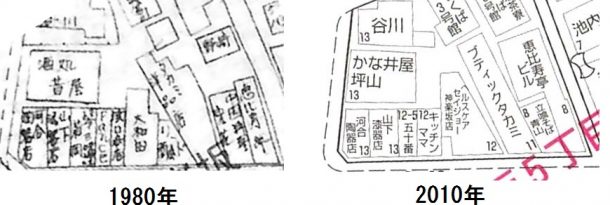

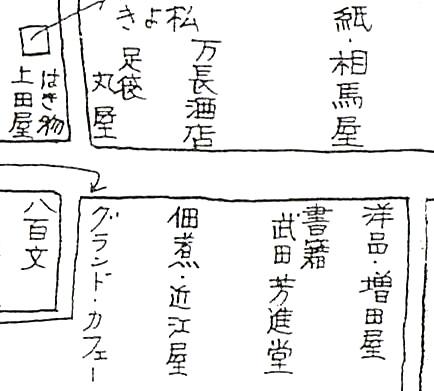

| 商店街 住宅地図による昭和62年と昭和63年の揚場町の様子です。昭和62年には小さな店が沢山あります。昭和63年には再開発が一気に進んでビルばかりになりました。 |

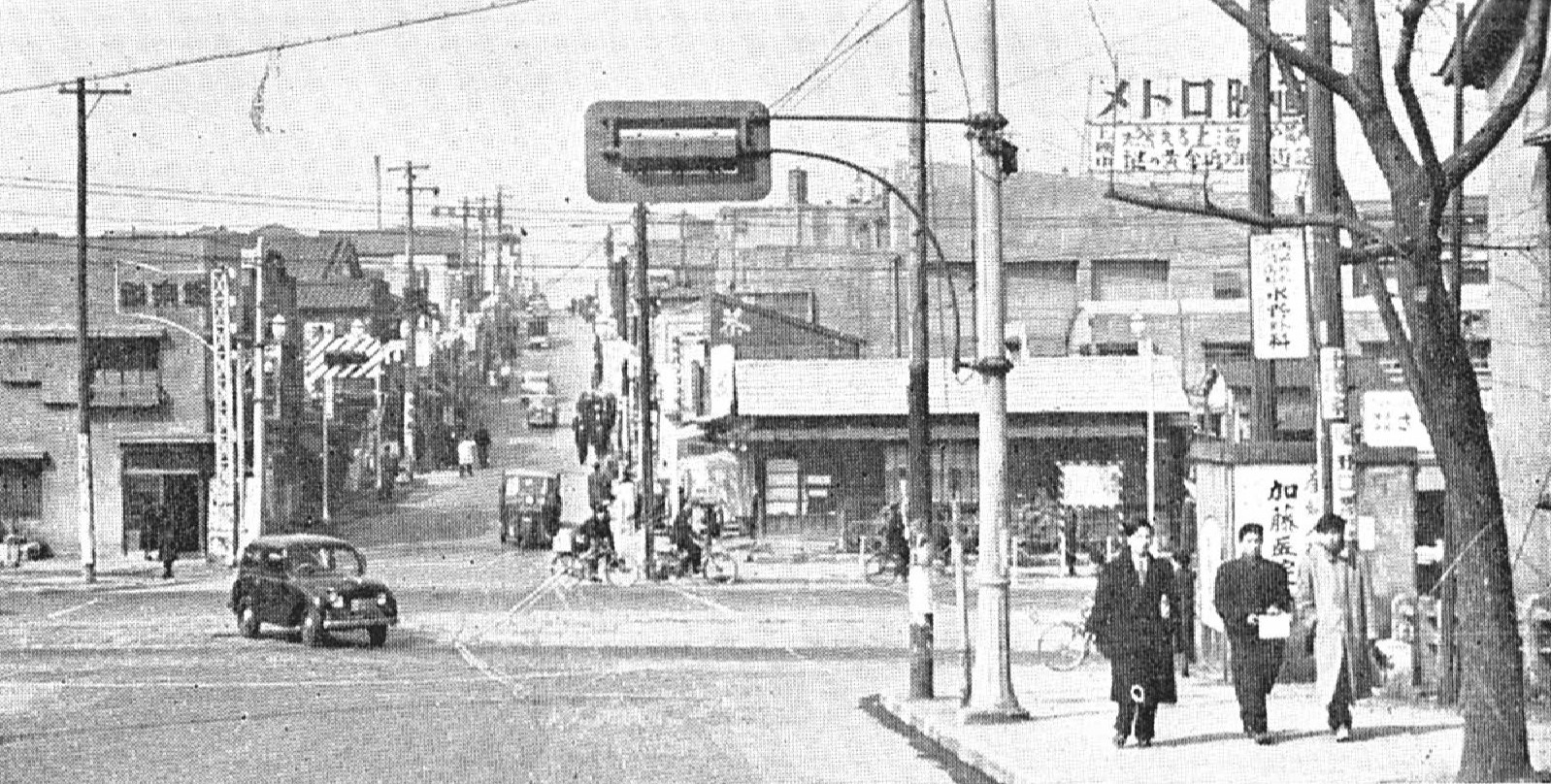

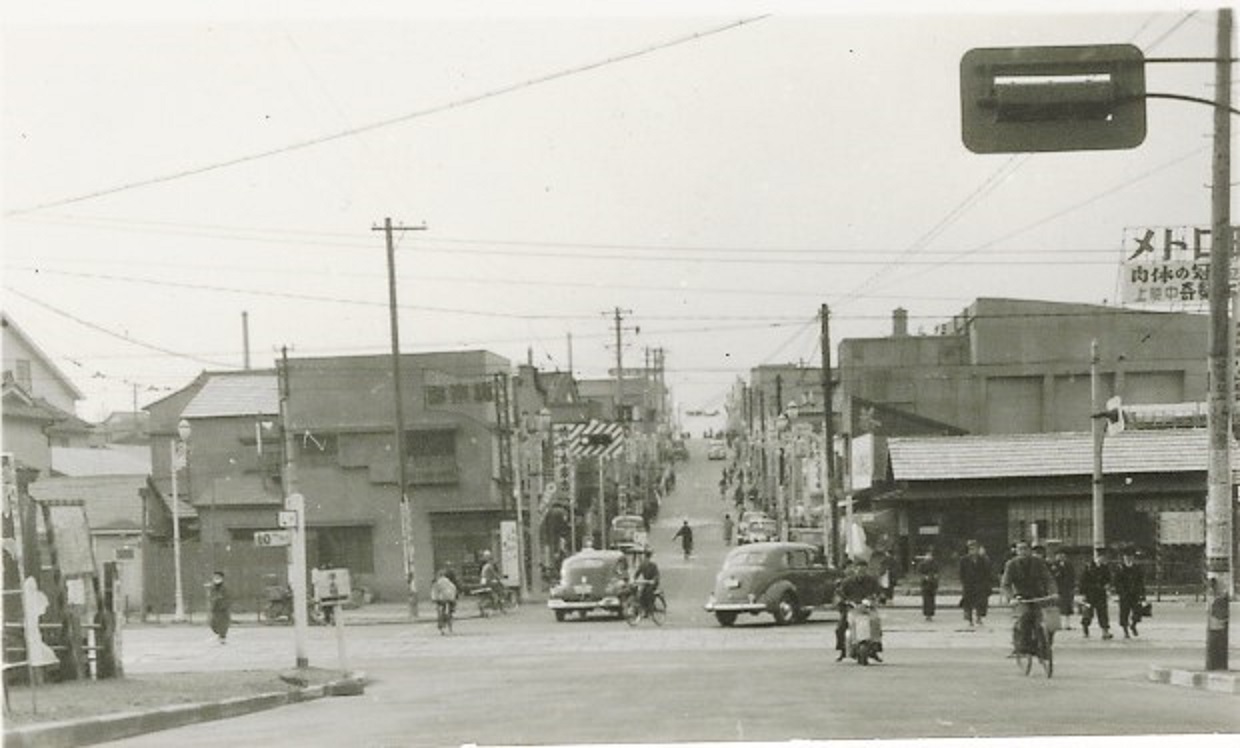

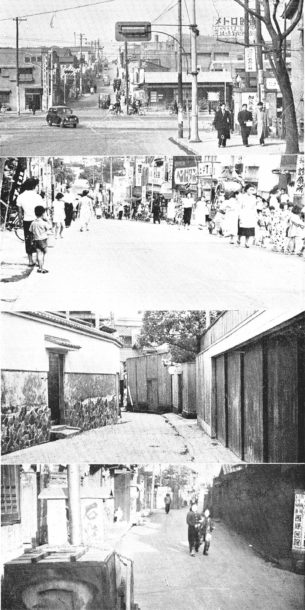

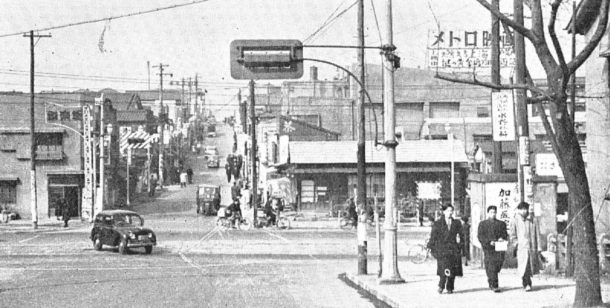

●メトロの前を山下敬二郎が散歩してたな。

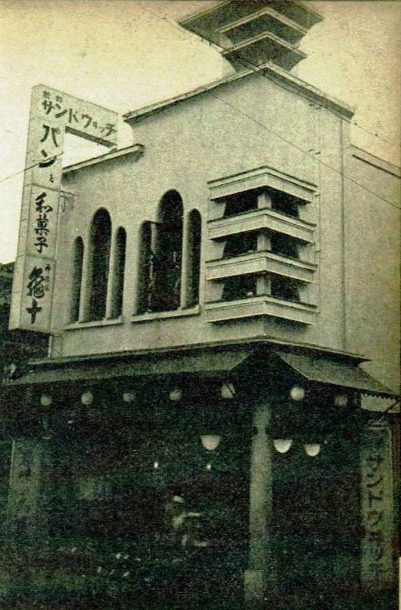

| メトロ メトロとは映画館の神楽坂メトロ(最初の図)。昭和27年元日から昭和42年まで営業。 山下敬二郎 氏はロカビリー歌手で、落語家の柳家金語楼の非嫡出子。山下氏は1939年2月22日ー2011年1月5日、72歳で死亡。 |

●ブックスサカイのお父さんが酒井抱州っていう有名な易者さんだった。

| ブックスサカイ ブックスサカイとは神楽坂下交差点から南西に向けて1軒隣の本屋さん(最初の図と下図)。昭和62年はカメラサカイ、昭和63年はブックサカイ、平成22年もサカイ書店、平成27年には「中華食堂日高屋 神楽坂外堀通店」に。 |

●鉄の釘を国電の線路においてね、轢かせると刀みたいな形になって…危ないことやってたよね。

●警察の前の柳は、大正時代に赤井さんが植えたんだ。

| 赤井さん 赤井さんとは神楽坂下交差点の西北にあった足袋とYシャツの店主(最初の図)。住宅地図では、平成7年(1995年)まではアカイ洋品店。平成8年はカフェベーカリー「ル・レーブ」。Le Reveはフランス語で「夢」。現在は不動産仲介の「アパマンショップ飯田橋店」。「赤井さんが柳を植えた」は以下の「古老談話 桜と柳のこと」に出てきます。 |

●神楽坂警察の主導で、神楽坂ジャガースっていう少年野球のチームを作ったんだ。

|

古老談話。神楽坂ところどころ

神楽坂一丁目12番地 赤井儀平氏

桜と柳のこと

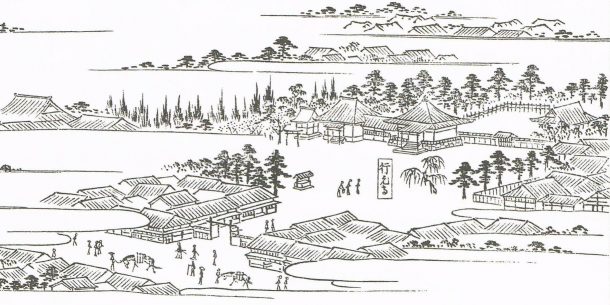

とに角、堀は昔、ずっとそこまであったんです。今のそのポート屋のところも堀だったんですよ、それを埋め立てたんです。ここはそれに桜がありましてネ。お堀端にはずうっと桜が植えてあったんですが、それが中央線の複線工事で全部切っちまったんです。あれぽっちでも植えておけばよかったんですが。大したものになっていたんですがね。 柳は、そうですね、大震災頃までは有ったんですが、みんなが根を踏みつけるんで枯れちまったんです。それで今度都で全部植え替えたんです。昔は桜と柳で葉が落ちるし、それがごみになるというので、毎朝目が覚めるとそれを掃きに行ったものです。これがなかなかの大仕事で、うちの爺さんは朝4時に起きて橋の脇まで掃きに行く、6時頃ひととおり終って帰って来ると、あっちこっちにごみの溜まりができてるでしょ、そいつを集めに行ったものです。 桜も柳も随分ありましたが、すっかり枯れたり切ってしまって、都で植え替える前は1本残った柳の木の脇にできた飲食店が柳屋という名をつけています。別に昔の来歴を知って付けた名前ではないんでしょうがね。又むこうの枡形、橋の際にも柳がありましてね。私が覚えてからも毎年植木やさんを入れて、手入れをしていました。柳が伸びちまうんで刈り込みをしなきゃならないんです。あんまり手が掛るというんで何時頃でしたか献木しちまったんです。 だんだん街に緑が少なくなって来ますが、枯れるんなら止むを得ないとしてもただ邪魔だから切っちまえというんぢゃったまらないです。何んにも知らない人達が何んだか向うが見えないから切っちまえ、切っちまえとやたらに切ってしまったらしいんです。でも、その木は私達が植えたんだから切らないでくれともいえませんでしたネ。 新宿区立図書館資料室紀要4「神楽坂界隈の変遷」昭和45年

|

お堀端にはずうっと桜が植えてあった 市ヶ谷見附付近を描いた絵はがきを見ると、線路と壕の間にも桜が植えてあります。牛込堀も同じような景色だったのでしょう。

市ヶ谷見附付近の桜(花の東京 絵葉書)

中央線の複線工事 正しくは昭和初期の中央線の複々線化でしょう。

私が覚えてからも毎年植木やさんを入れて、手入れをしていました。

その木は私達が植えたんだから この2つをまとめると「自分たちの植えた木なので、手入れをしたが、大正12年の大震災をうけて都に献木し、それからは都が植え替えをすることになった」。つまり「赤井さんが柳を植えた」のは正しいでしょう。

坂下

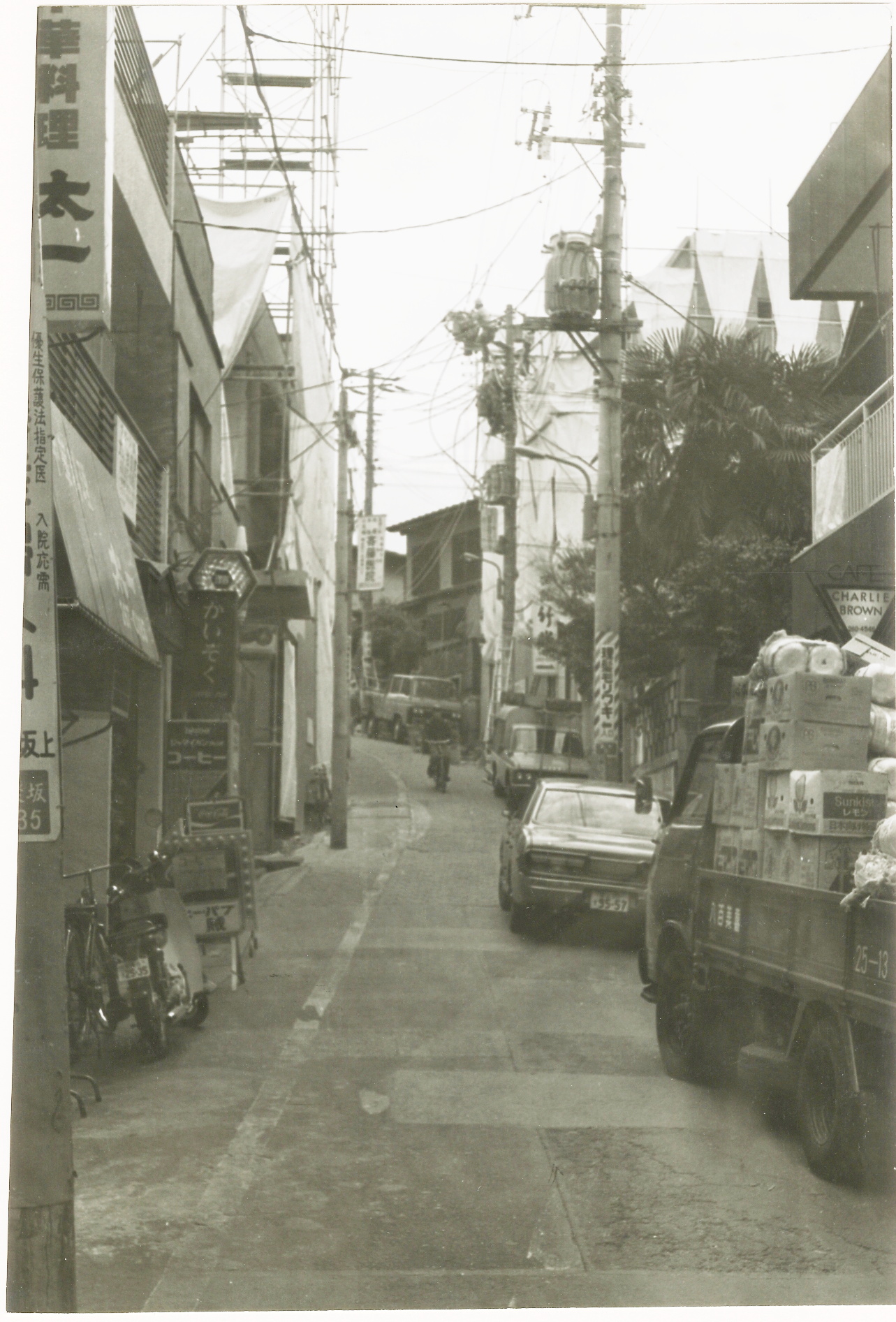

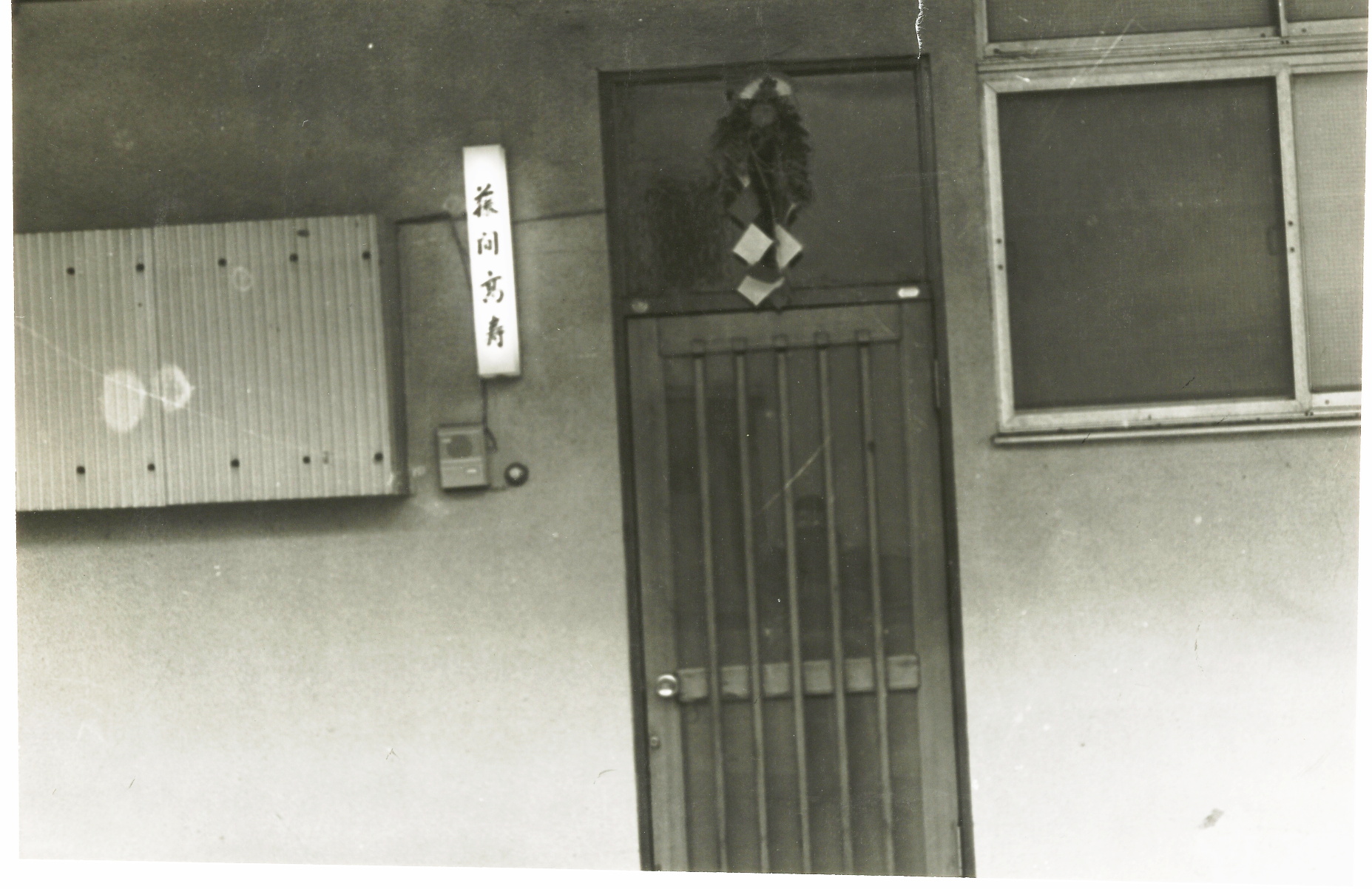

●神楽小路にドミニカっていうバーがあってね、すごいキレイな女の人がいたのを覚えてる。

| ドミニカ ドミニカは神楽小路にあった店舗(最初の図) |

●清水衣装店のおじさん、顔は怖いけど面白い人だったよ。

| 清水衣装店 清水衣装店(最初の図)は千代田区飯田橋3-2-12タキザワビル2Fに移転。 けやき舎の「神楽坂 まちの手帖」第12号(2006年、平成18年)『座談会・昭和45年生まれが見つけた「昭和30年」』では、

|

●赤井さんのYシャツは有名だったわよ、お洒落な人はみんな買いに来るのよ。

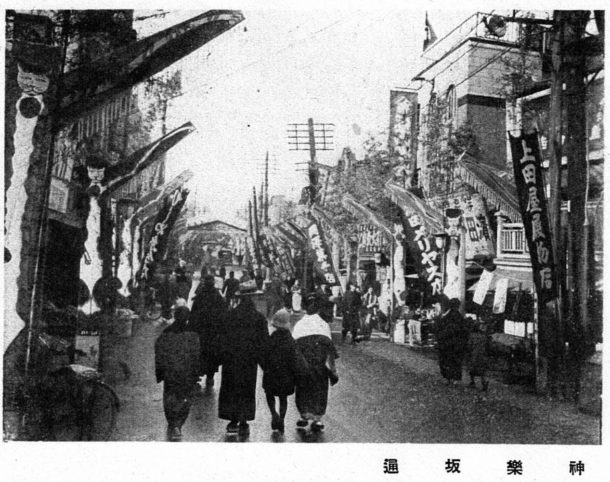

坂上

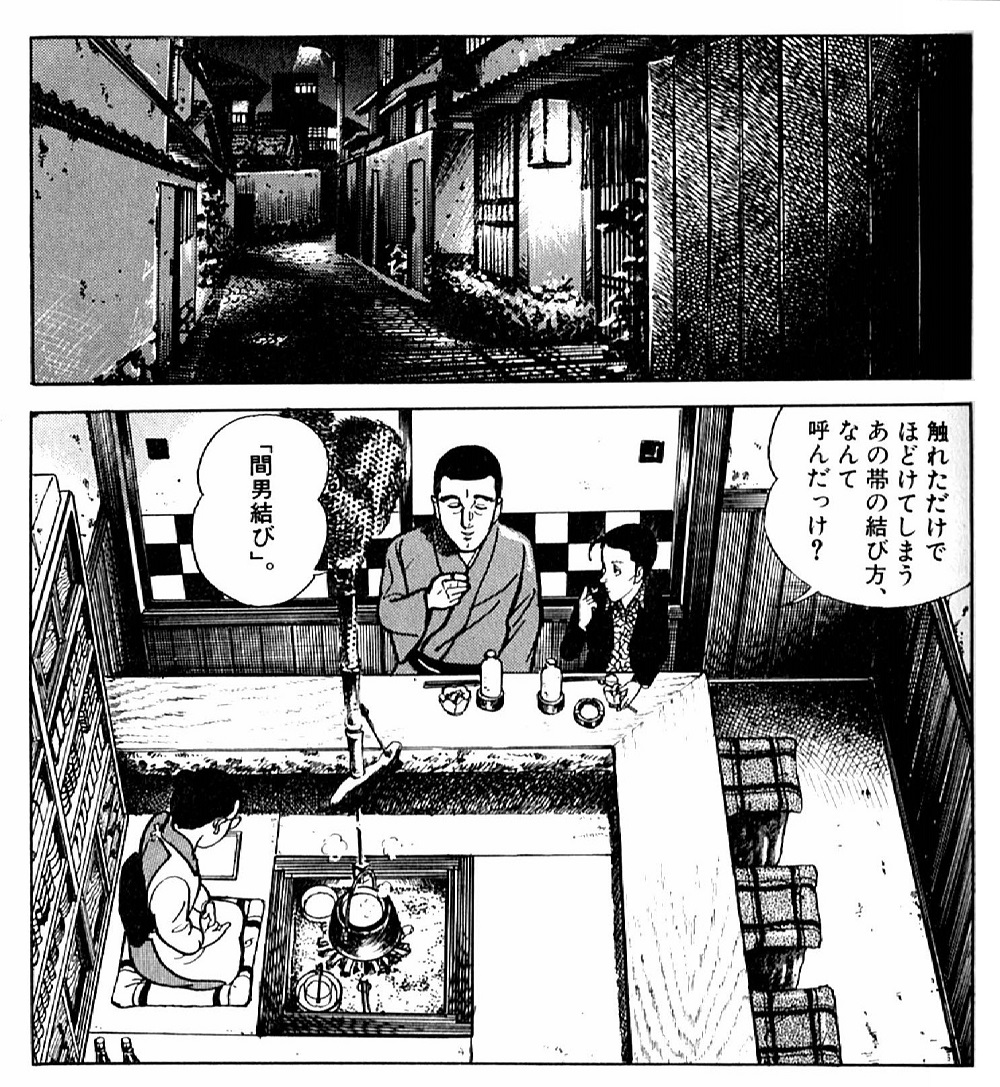

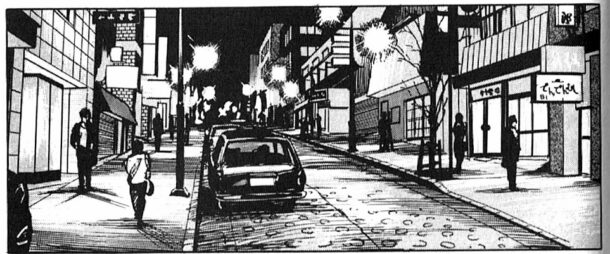

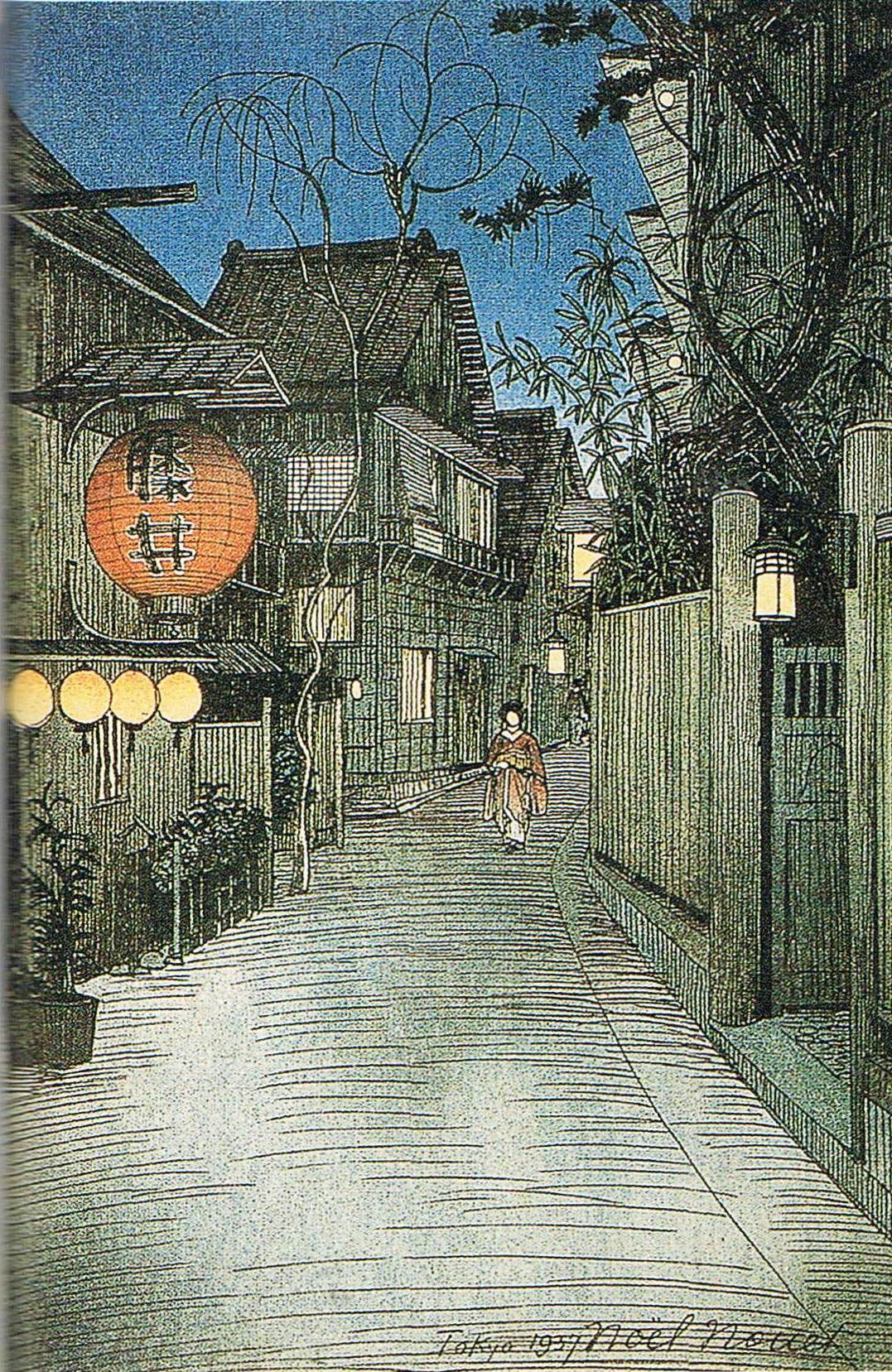

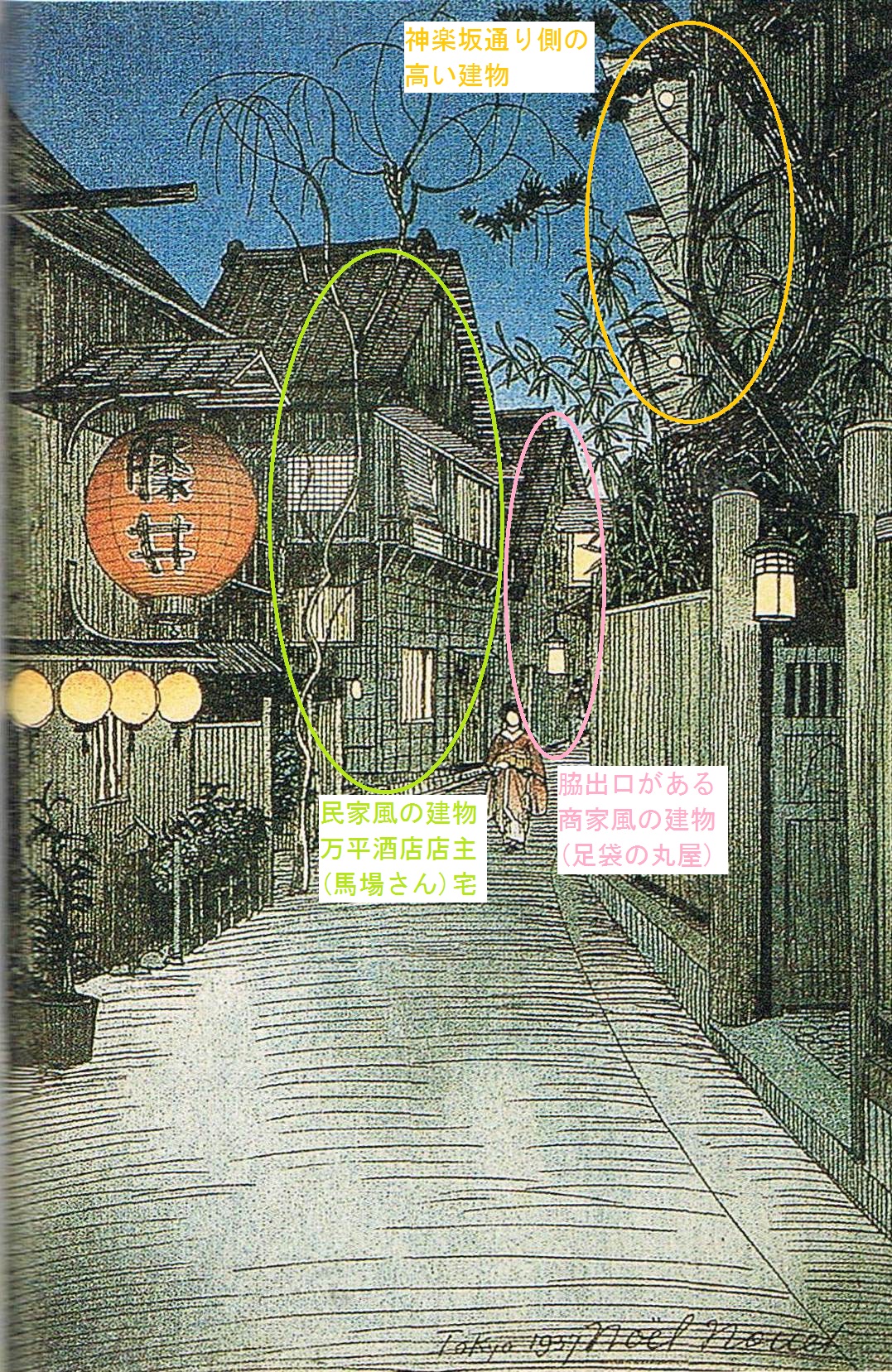

●万平の柳は風流だったなあ。つい釣られて入っちゃうんだよね。

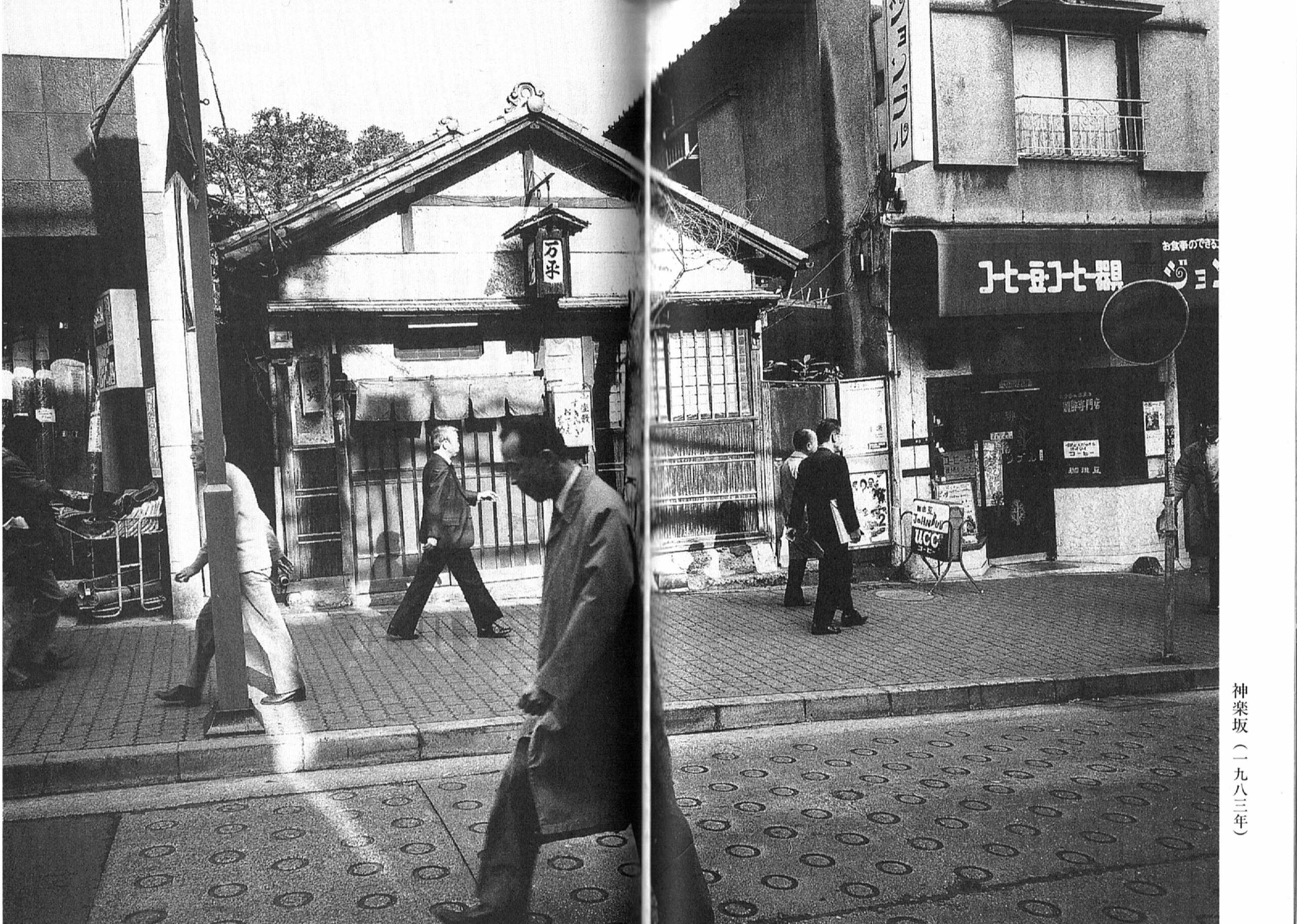

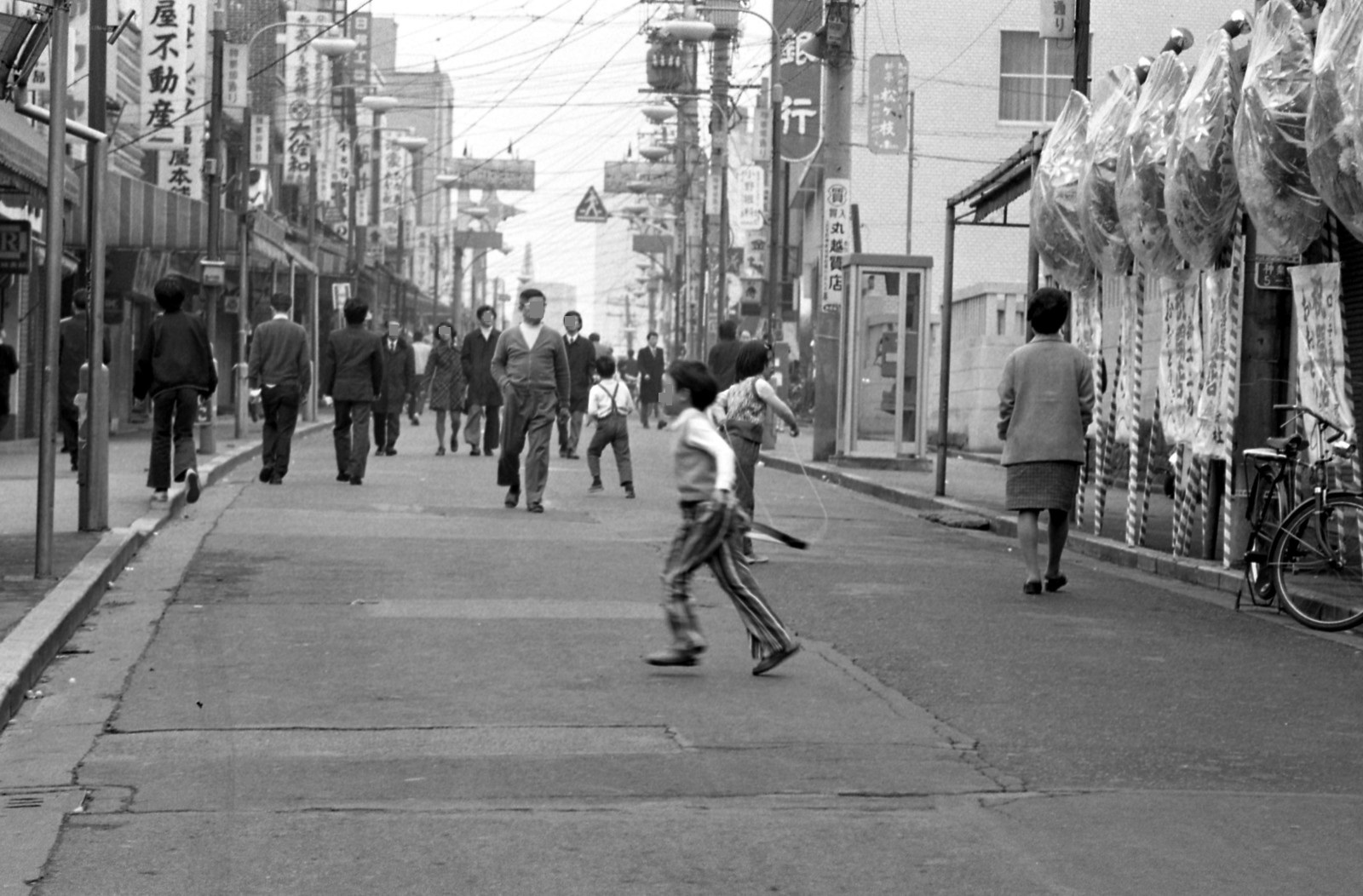

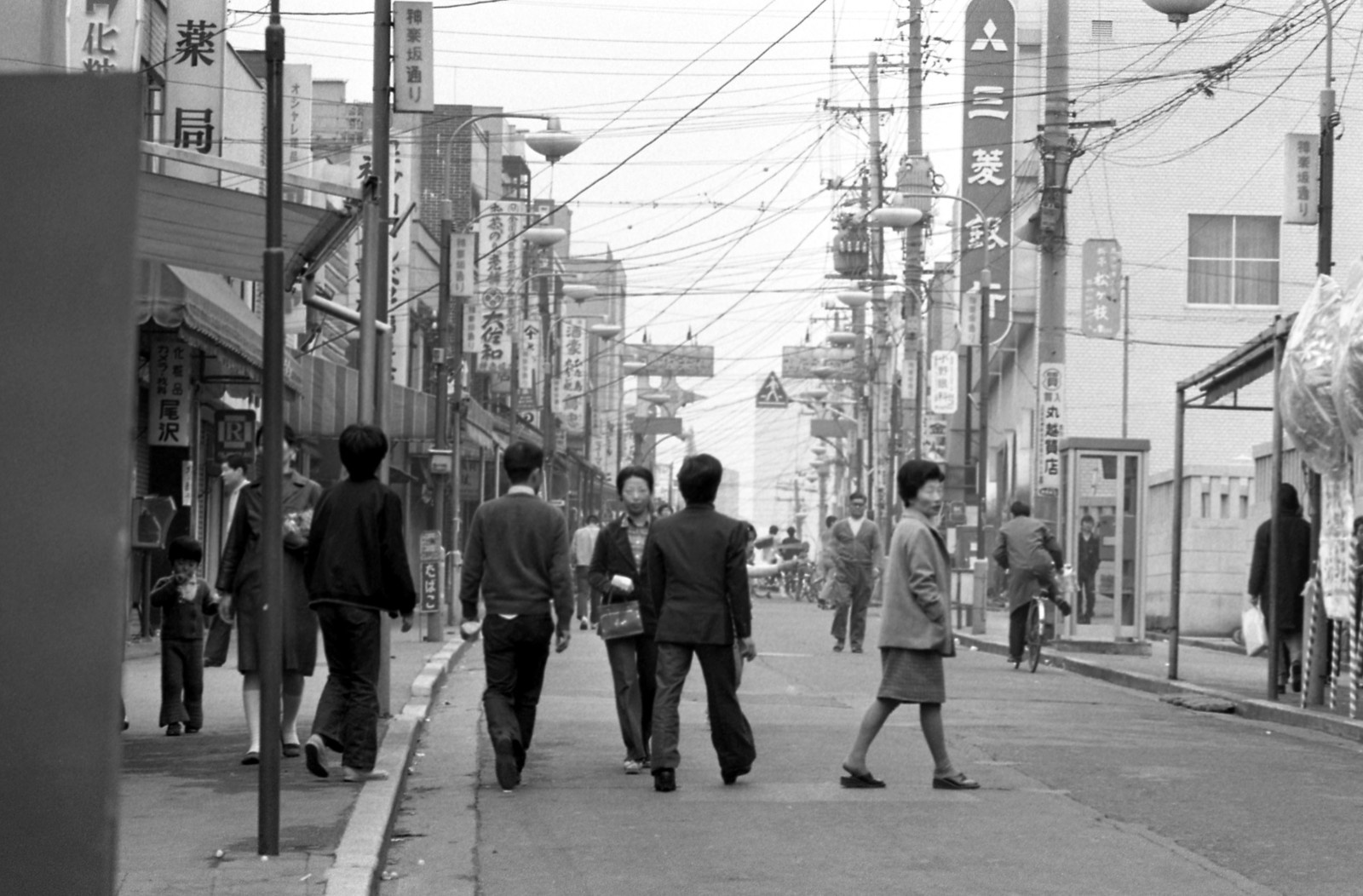

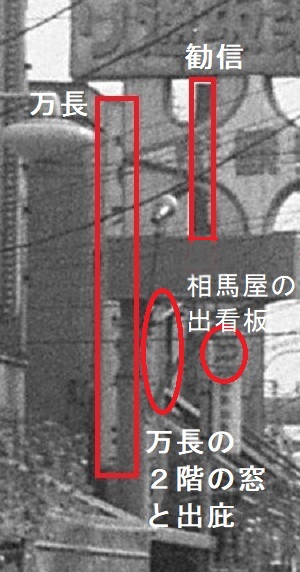

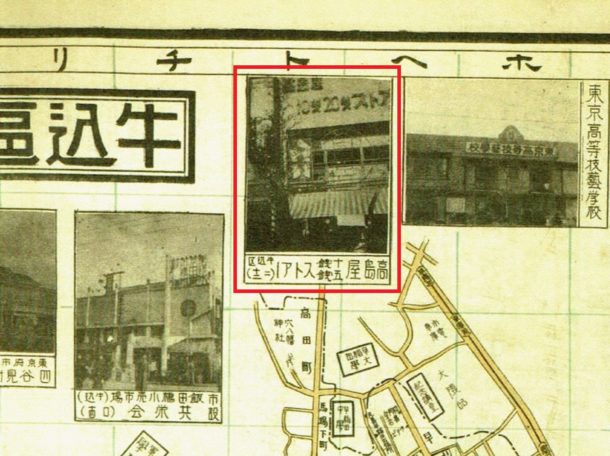

| 万平 新宿歴史博物館の写真で柳はID 6, 7, 11, 14, 16, 46, 99, 8806, 12903-12905に出ています。困ったことに小料理屋の万平が確認できるのはID 46とID 99だけです。また、小林信彦氏と荒木経惟氏の「私説東京繁盛記」(中央公論、昭和59年)(下図)では万平は写っていますが、柳は途中でバッサリ切られています。 |

昭和62年の住宅地図は「小料理屋 万平」、昭和63年には何もなく、平成元年に「万平ビル」がでています。

また『神楽坂 居酒屋「あまくさ」』では……

|

外堀通りから神楽坂を150メートルほど登った右側に〈万平ビル〉はある。この場所には戦後、「万平」というすき焼きを食べさせる店が建った。入口に柳の木が立っており、とても風情のある店で、私も二十数年前に何度か入ったことがあった。小さな古い木のカウンターがあり、そこにおばあさまが一人いて客の相手をしてくれる。あの有名政治家故田中角栄氏が常連であったそうで、国会の帰りにここで軽く呑んでから裏手の神楽坂の料亭街に向かったとのこと。

「その席に角さんがいつも座っていたのよ」と、おばあさまがカウンターの端の席を指さして言っていた。 (2008 01 30 居酒屋探偵DAITENの生活)

|

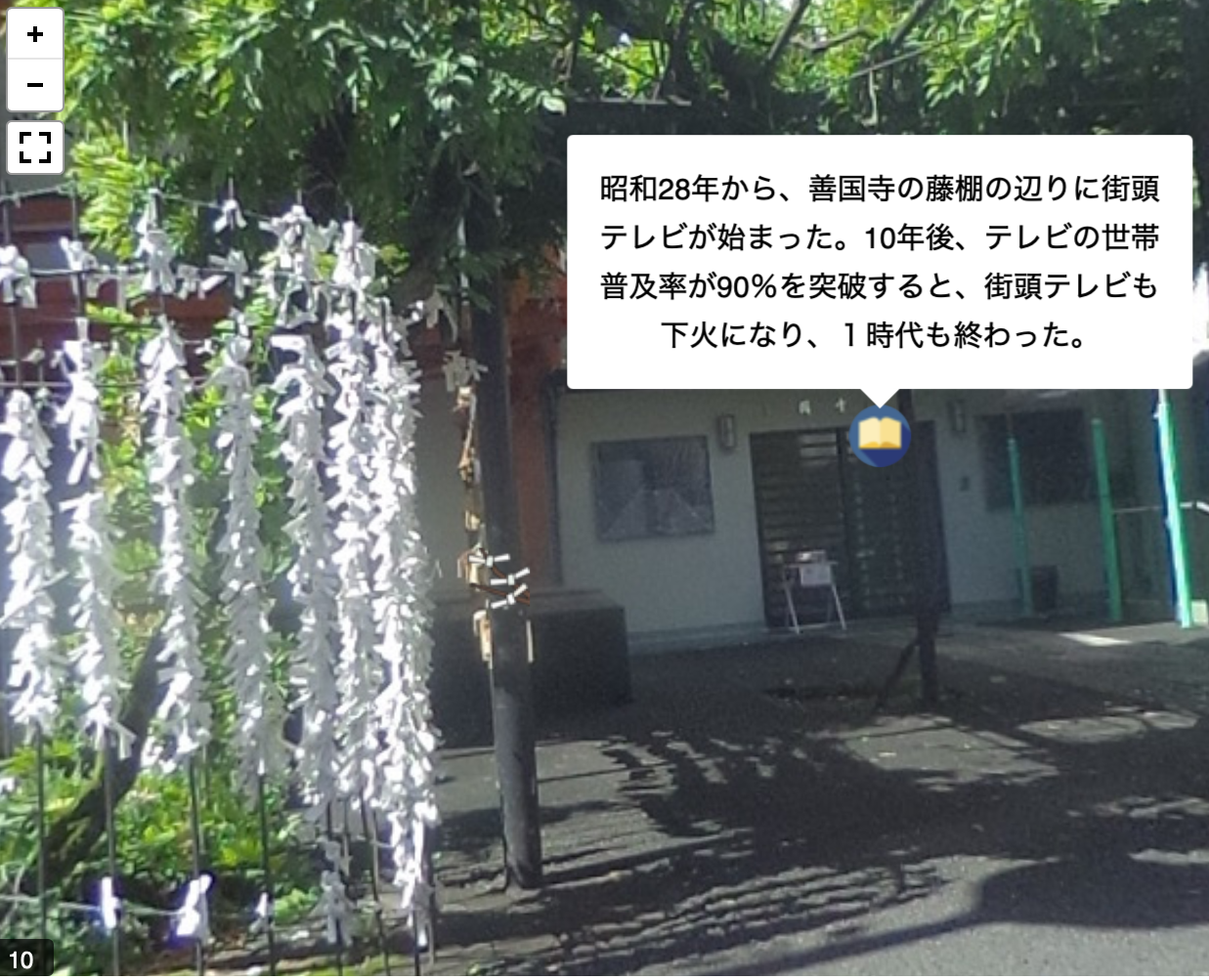

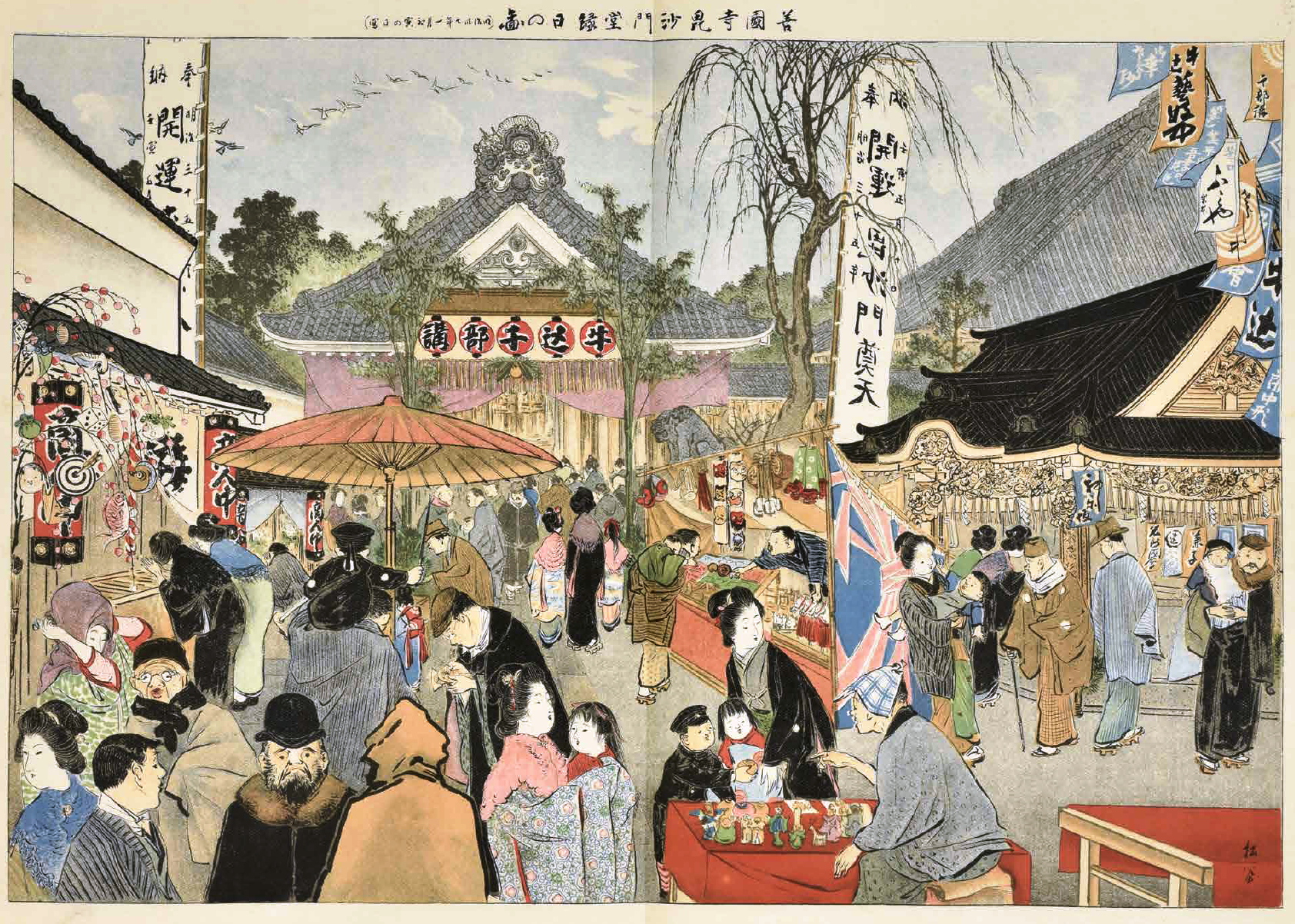

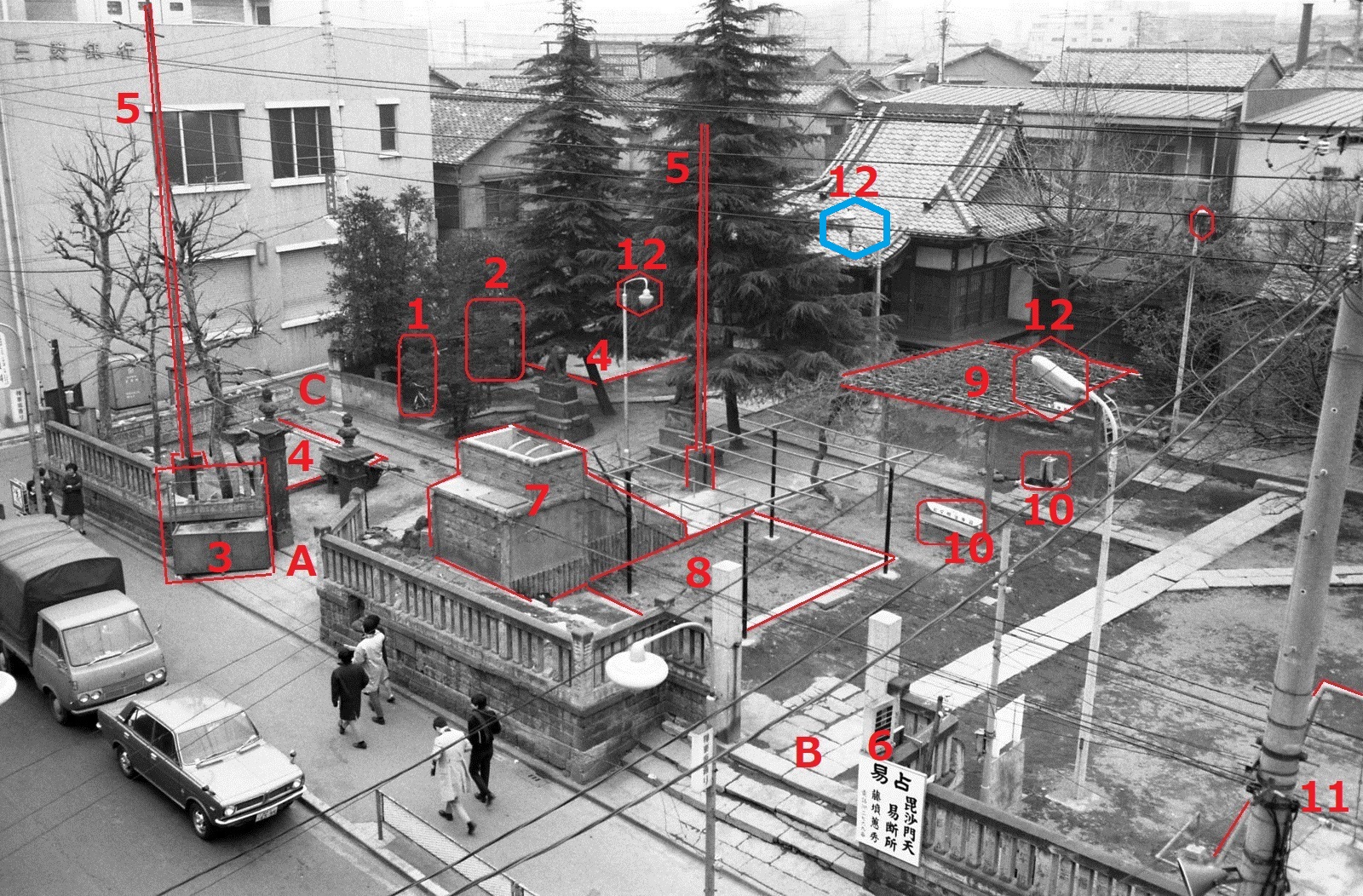

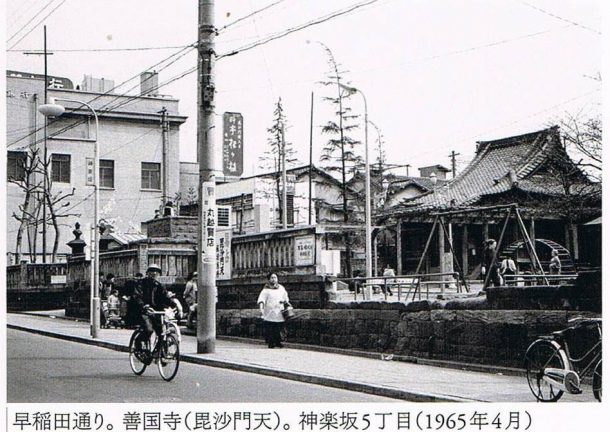

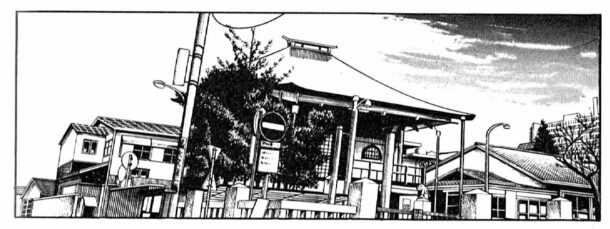

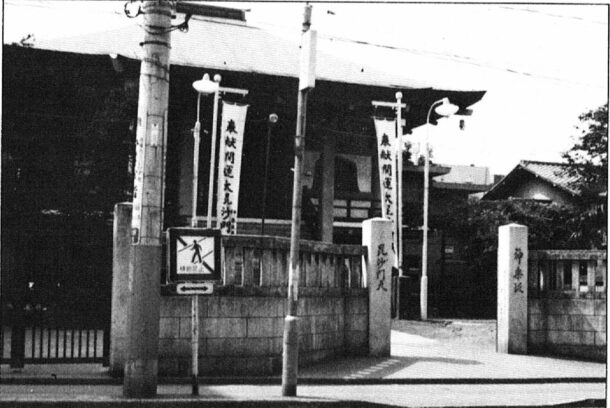

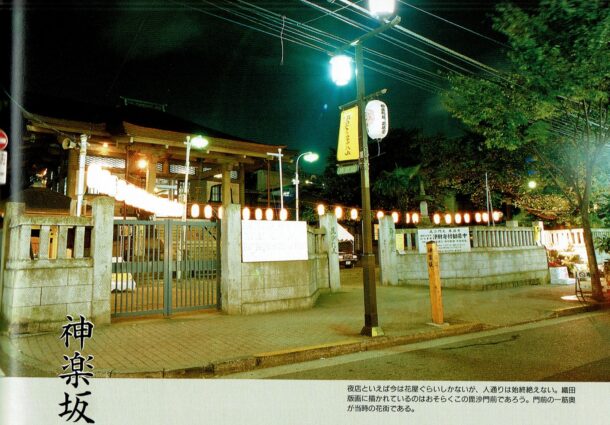

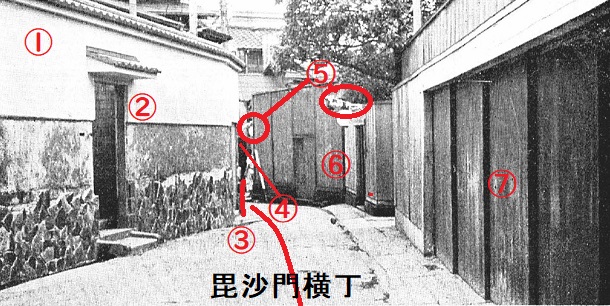

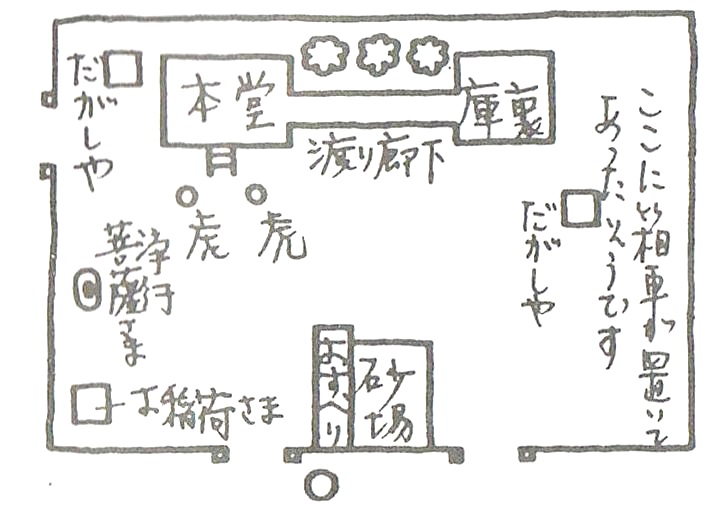

●毘沙門様に街頭テレビがあってさ。もう塀の上まで人が鈴なりになってた。

●テレビは日テレが置いたんだ。確か、最初は日テレしか写らなかったかな。

| 毘沙門様に街頭テレビ 昭和28年8月20日に日本テレビ放送網(NTV)が放送を開始。その直前にNTVの「街頭テレビ」を設置。 |

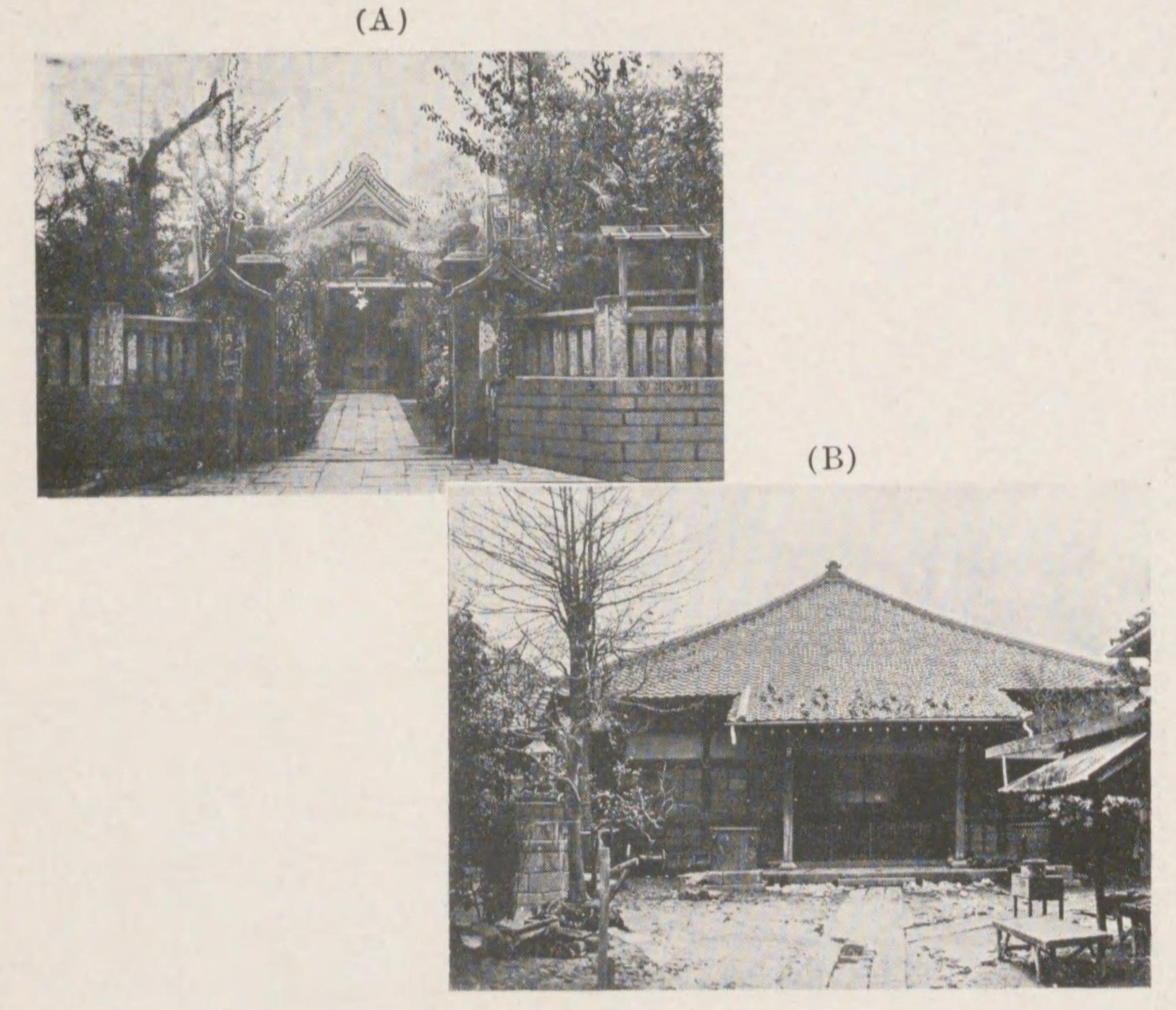

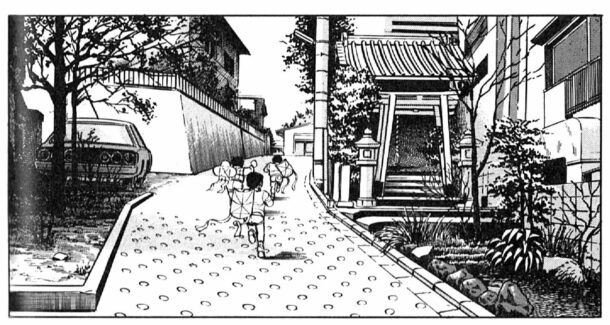

●大きな滑り台と砂場があったね。滑り台から砂場に飛び降りた記憶がある。

滑り台と砂場 これも毘沙門の境内の思い出。区に一部を貸すと、神社などは補助を受けられる。写真は「毘沙門さま あれこれ」や「ID 8271-ID 8272」から。図は『ここは牛込、神楽坂』第3号から。 |

●用水池があってさ。2B弾っていう先っぽをマッチみたいにこするとシューって飛んでいく花火を池の上に滑らせて遊んでた。

| 用水池 用水池がどこにあるのかわかりません。 2B弾 2B弾(にービーだん)とは愛知県の花火業者が開発した花火の一種。昭和30年代の「男子の危険な遊び」。事故が多発して、製造中止命令に。1966年(昭和41年)まで製造。 |

●毘沙門さんに行くと誰か遊び相手がいるっていう感じだったよ。

坂上・6丁目

●リード商会の息子さんは、坂下の白十字の大沼先生なんだ、有名な産婦人科・性病科の先生でね、雑誌にも出てたよ。

リード商会 リード商会は神楽坂5丁目のレコード店。2丁目(ID 9782、ID 11869)に支店があった。5丁目は本店ながら三角の変則敷地の小さな店で、隣のうなぎ「大和田」とまとまって建て直し、ドラッグストア「セイジョー」になりました。2020年に都の大久保通り拡幅事業で全て閉店し、2021年1月に「神楽坂5丁目ビル」ができました。

白十字 白十字診療所は神楽坂1丁目にあった産婦人科・性病科の診療所。現在は「のレン 室」(米麹食品専門店)に。ID 9781が一番明瞭にわかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●りそな銀行の角を入った先に、巨人の千葉茂が弟と一緒に居候してたんだ。

| りそな銀行 りそな銀行神楽坂支店は神楽坂6丁目にある銀行。以前は協和銀行からあさひ銀行になり、さらに大和銀行グループと一緒になって、2002年3月、りそな銀行に統合。 千葉茂 生年は1919年5月10日。没年は2002年12月9日。読売ジャイアンツの名二塁手。愛称は「猛牛」。 居候 りそな銀行の先に左に曲がる路地があり、その路地の世帯数は相当に多く、どこに住んでいたのか不明。 |

●街灯もね、今みたいにタイマーがないから暗くなったら自分でつけるんだ。付け忘れたら暗いままだし、逆に明るくなってもつけっぱなしだったりね。

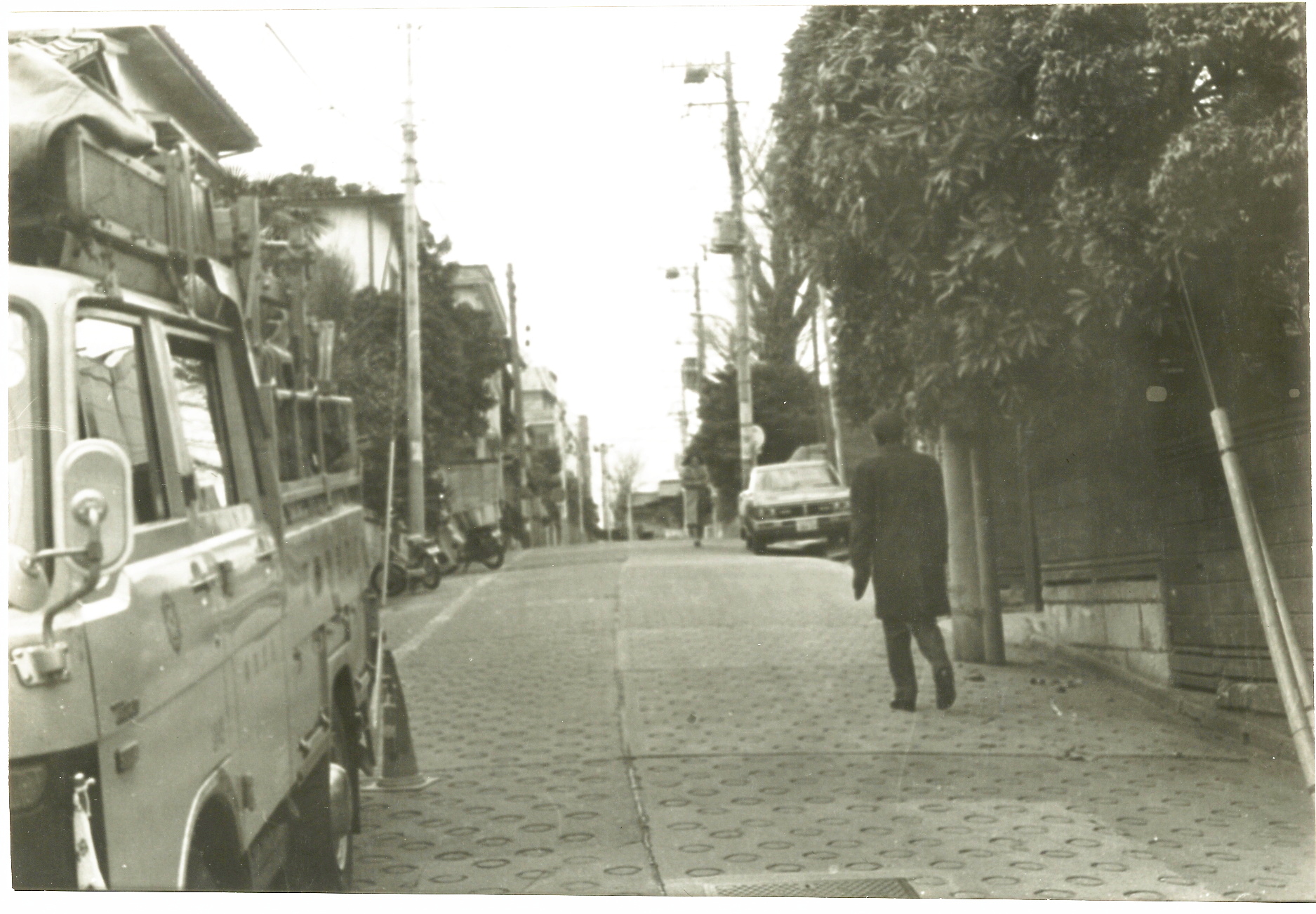

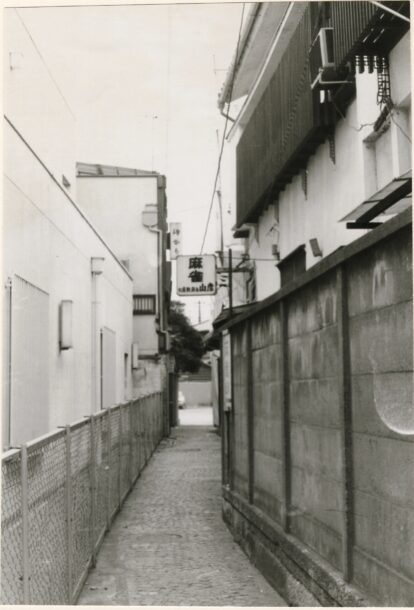

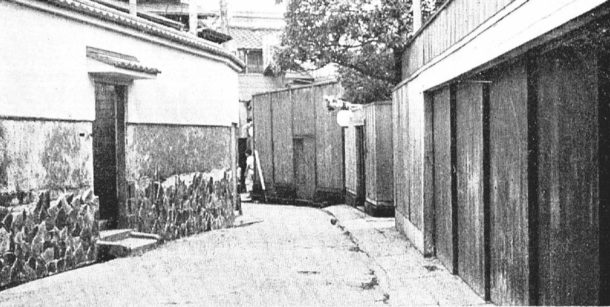

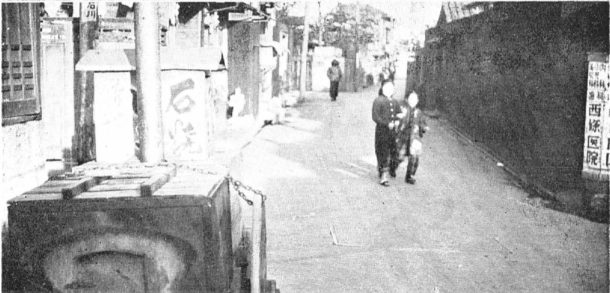

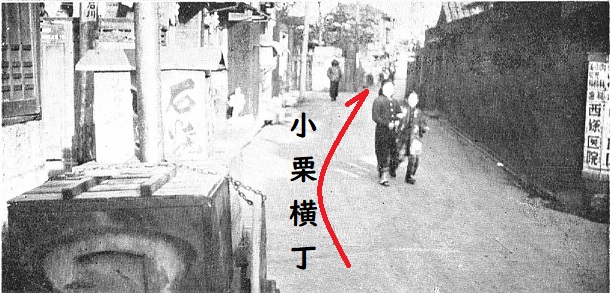

路地

●石畳は雨が降るとすべるのよね。あそこで鬼ごっこなんかしたら面白かったわよ。だけど塩を盛る頃になると帰らなきゃ怒られちゃう。

| 石畳 摩擦係数が低い石畳は雨や雪で滑りやすくなります。 塩を盛る頃 盛り塩は塩を三角錐型や円錐型に盛り、玄関先や家の中に置く縁起物。幸運を招き千客万来を願うとされ、商家では朝、玄関脇に盛る。花柳界では開店する夕方前に盛り塩をしたのでしょう。 |

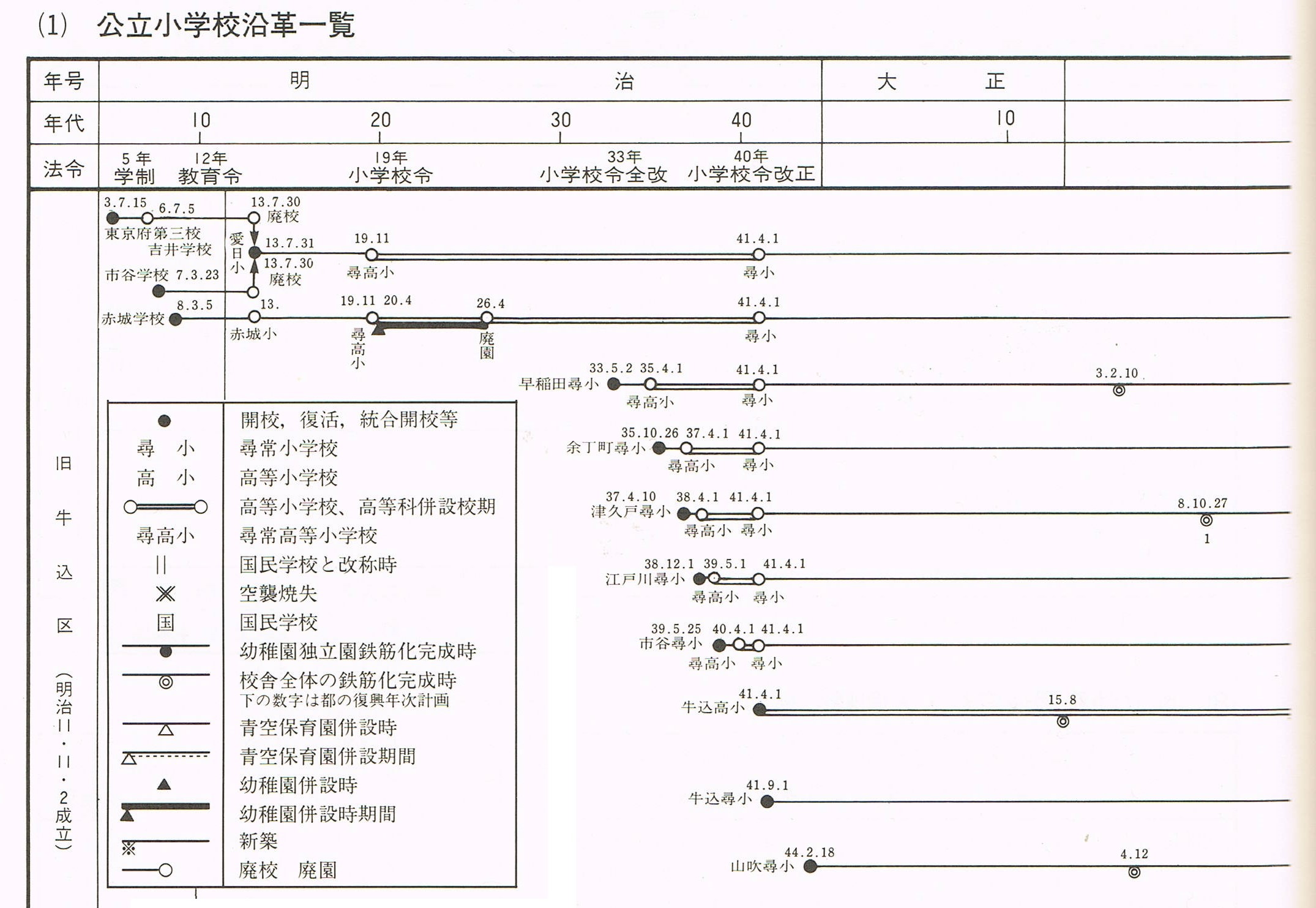

津久戸小学校

●むかし、つくど小学校に、てんのうへいかとこうごうへいかがいらっしゃいました。そう、お父さんがいっていました。だから、わたしたちの学校はいまではもう大ゆうめいです。つくど小学校がいっぱいになったしまいましたので、あいじつ(愛日)というがっこうをたててあげました。つくどとあいじつをくらべては、つくどはまけています。どうしてかというと、あいじつはエレベータがあるのでいいのです。

(昭和35年 三年生女子)

| つくど小学校 あいじつ 歴史的には愛日小学校は明治13年7月31日開校、津久戸小学校の開校は明治37年4月10日です。(『新宿区史 資料編 区成立50周年記念』)

ただし愛日(当時は愛日国民学校)は昭和20年に全焼し、昭和21年に廃校。生徒は津久戸小などに移りました。昭和27年に愛日の再設置が決まり、新校舎第一期工事が完成して生徒が移ったのは昭和32年でした(愛日小学校の歴史)。このことを言っているのでしょう。 |