綿谷雪氏の本「江戸ルポルタージュ」(人物往来社、昭和36年)では、江戸城、剣術道場、大岡越前守、水茶屋、遊郭、忠臣蔵などを面白おかしく取り上げています。特に「水野十郎左衛門あばれる」の「牛込藁店の地蔵坂」はこの話がどうして大嘘になったのか、その理由を説明します。昭和36年らしくその書き方は現在の名文とはやや違っていますが、そこは目をつぶって行きましょう。

| 新宿区牛込袋町6番地に新築された出版クラブは、建物もよいし地域も広く、高燥で、見晴らしがよいので評判がいいようです。その敷地は、神楽坂のビシャモン天を少し北へ坂を下りた辺から、戦前、牛込館という映画館のあった横丁——俚名に藁店という——を西へ入った、自然に右へ曲がって登る地蔵坂(一名、藁坂ともいう)の右側で、その向かいは光照寺の地籍になっています。 ところで、この場所はむかし水野十郎左衛門の住んでいた屋敷跡で、水野が幡随院長兵衛を殺したのはこの屋敷だと、出版クラブの挨拶文にもそう書いてあるそうだが——それは完全にあやまりであります。 この誤りは、じつは今に始まったのでなく、戦前からの引きつぎです。いったい水野十郎左衛門の名にどのような利用価値をみとめたのか知らぬが、戦争前も水野の屋敷跡という名目を売り物にして、宣伝これ努めた料理屋が、私の知っているだけで三ヵ所もありました。しかも、それが一つとして正しい場所でなかったのだから、まったくあきれるというより仕方がない。 まず最初に、その三ヵ所の料理屋の位置からいっておきましょう。 一、牛込藁店——前記、出版クラブの所。この店では麗々しく、水野十郎左衛門の紋所(庵に沢瀉)まで使っていたと思います。 二、牛込門外、神楽坂上り口の左側——坂に面した町屋の1かわ裏で、堀の方の電車道沿いの向かって表口がありました。故代理士三木武吉氏の経営で、一時ロシア美人の女中を置いて騒がれたことがあります。 三、江戸川ベリ、大曲の少し上流、早稲田行き電車道に面している。今その正確な位置を思い出せないが、川岸から西へ江戸川アパートの方へ曲る道がある、その曲がり角の北側だったか、それよりもう少し上流だったか。どうもはっきりしないが、むろん石切橋よりはよほど下流でした。 右の三ヵ所は、みな正しい場所ではない。理由をかんたんに述べましょう。 一の場所(袋町の藁店)は、幕府普請方の実測図と、寛文・延宝等の江戸図に徴して、2軒の武士屋敷地として終始し、しかも水野姓の人物の住居だったことは、ただの一度もないのです。ここは後に、明和2年から天明2年まで佐々木文次郎(改名して吉田四郎三郎)の〈牛込天文台〉になっていた場所ですから、そのことでも自慢するならしも文化史的の意味もありましょうが、水野十郎左衛門屋敷跡という偽説を売物にするのは、とんだ了簡ちがいじゃないだろうか(藁店・地蔵坂は由比正雪その他で話題の多い場所ですが、そのことは続巻にゆずります)。 この藁店を水野十郎左衛門屋敷とした古い文献は皆無であり、講談でも、邑井一(明治年代、後の貞吉)の系統だけが藁店を水野屋敷と勝手にきめているのですが、こんな間違いをいい出したものは、神楽坂通りの、いまビシャモン天になっているあたりの向こう側に水野甚五兵衛という小旗本がいた時代があり(寛文図)、そこが藁店の入口に近いので、このへんに水野という屋敷が昔あったのだという近辺の人たちの記憶が俗説にむすびついて、だんだん位置を藁店の横丁の奥へ押し入れたのかも知れない。水野甚五兵衛忠弘は5百石、御書院番で、水野十郎左衛門の家系と違う。紋も、丸に沢瀉で、庵沢瀉ではない。 二の位置は、寛文図に水野金兵衛とあり、これも十郎左衛門の系図とちがうのです。金兵衛信利、250俵御広敷番で、紋は浪に沢瀉です。 |

高燥 こうそう。土地が周りより高く湿気が少ない。

俚名 りめい。「俚」とは「いなか、いやしい、ひなびている」

藁店 藁を売る店。車を引く馬や牛にやる藁を一桶いくらかで売る店。「藁を売る店」が転じて「藁を売る店がある坂」つまり地蔵坂。

地籍 ちせき。土地の位置・形質・所有関係等を記録したもの。土地登記の記録簿。土地の戸籍にあたるもの

名目 めいもく。名称。呼称。特に、表向きの名称。「名目だけの重役」

麗々しい ことさらに目立つ。人目につくように派手に飾りたてている。おおげさで。

水野十郎左衛門の紋所 「紋所」とは「家々で定めている紋章。家々の定紋。紋」です。水野十郎左衛門という紋所は現在以下の紋などで見つかっています。

なお、沢瀉とはオモダカ属の多年生水生植物で、日本、アジアや東ヨーロッパの湿地に広く分布します。三方向に分裂した大きな葉が人の面を思わせ、それを高く伸ばしている様子からとも。

庵に沢瀉 残念なことに「庵」と「沢瀉」が個々に見つけましたが、2個同時に見つかりませんでした。無理やりに紋所「庵に沢瀉」をつくると……

1かわ ひとかわ。「1皮」は「1枚の皮。皮1枚。本質・素質を覆い包むもの。物事のうわべの姿」。「1かわ裏」はおそらく「1軒の裏側」

三木武吉 政治家。衆議院議員。第二次大戦後、日本自由党の結成に参画。日本民主党を結成し、鳩山内閣の実現に尽力。自由民主党の結成を推進。生年は明治17年8月15日。没年は昭和31年7月4日。71歳。

電車道 路面電車が走る道路。

江戸川アパート 財団法人同潤会は、大正12年の関東大震災の住宅復興を目的に設立。鉄筋コンクリート造の集合住宅で、ガスや水道、水洗便所を備えている。江戸川アパートは昭和9年(1934)に落成。平成15年、建て替えを決議。落成から約70年後、平成17年(2005)、アトラス江戸川アパートメントとなった。

普請方の実測図 「普請方」とは江戸幕府の職名で、城壁・堤防・用水などの土木工事を担当した。「普請方の実測図」とは「御府内沿革図書」を含め、江戸幕府が実際に測定し、製図にしたもの。

寛文・延宝等の江戸図 国立国会図書館デジタルコレクションで、遠近道印の『新板江戸外絵図』(小日向、牛込、四ツ谷)(經師屋加兵衛、寛文11-13年、1671-74)や林吉永の『延宝三年江戸全図』(延宝3年、1675)など。

徴する 呼び寄せる。召す。証明する。照らし合わせる。取り立てる。徴収する。もとめる。要求する。

了簡 料簡。了見。考え。思慮。分別。

由比正雪 ゆいしょうせつ。江戸初期の兵法家。軍学塾「張孔堂」を開き、クーデターを画策。出生は1605年。享年は1651年。

邑井一 むらいはじめ。講談師。二代目の一龍斎貞吉を襲名。さらに「邑井一」と改名。生年は天保12年(1841年)。没年は明治43年(1910年)4月8日

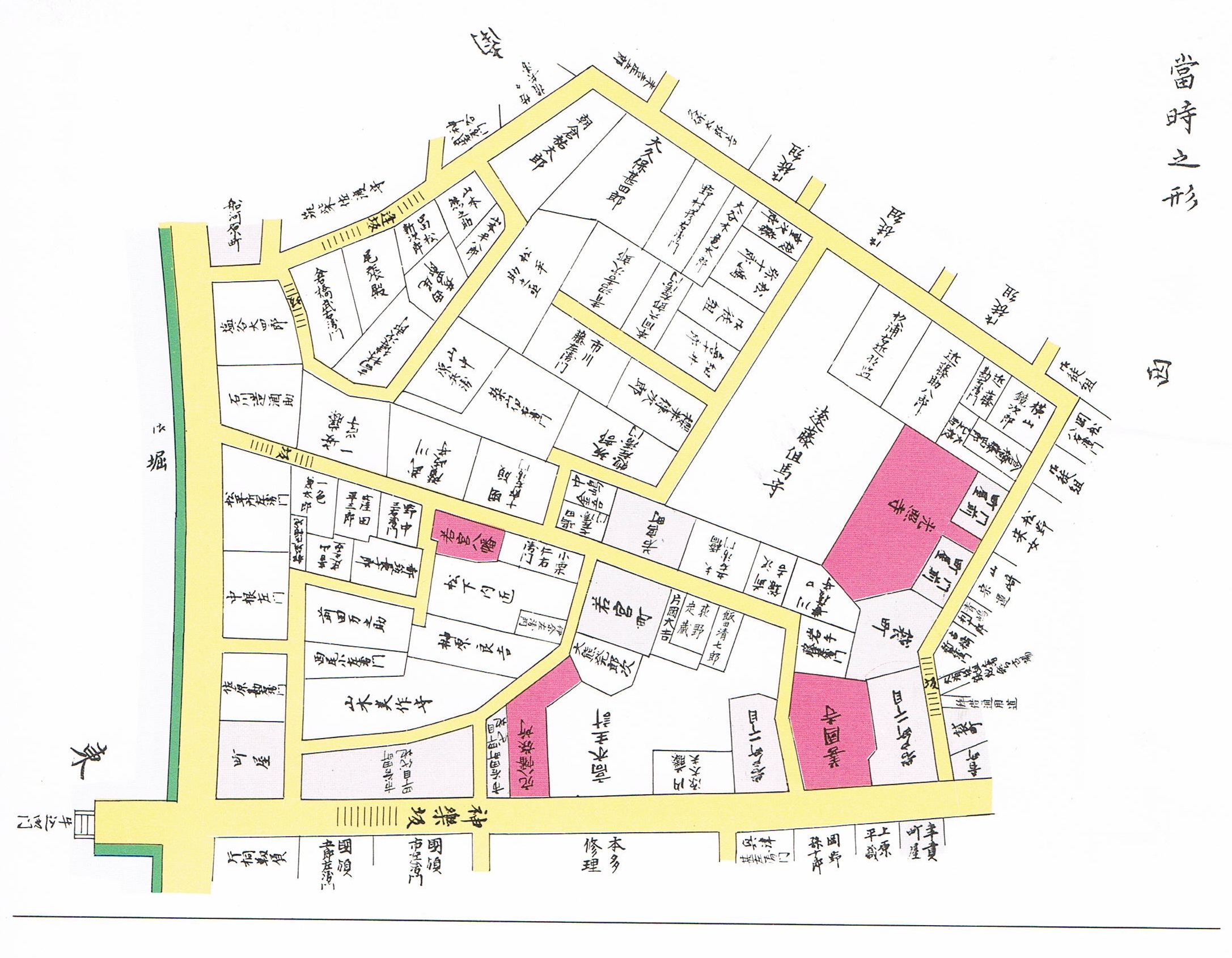

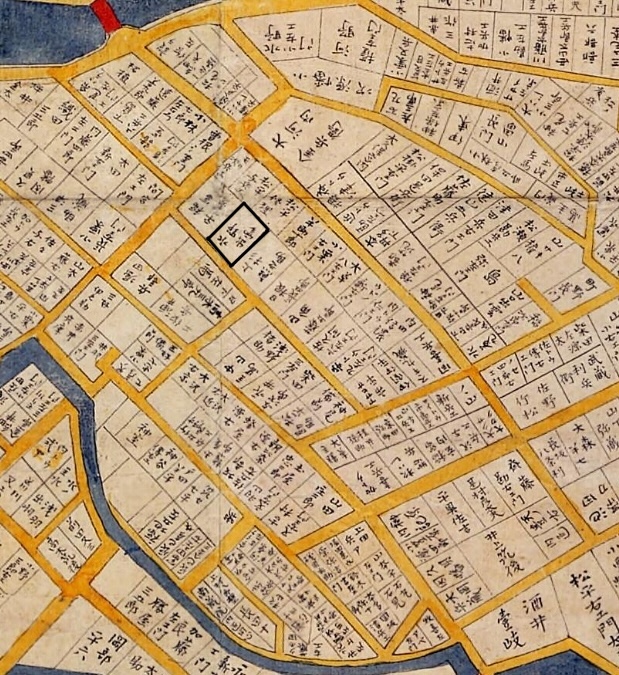

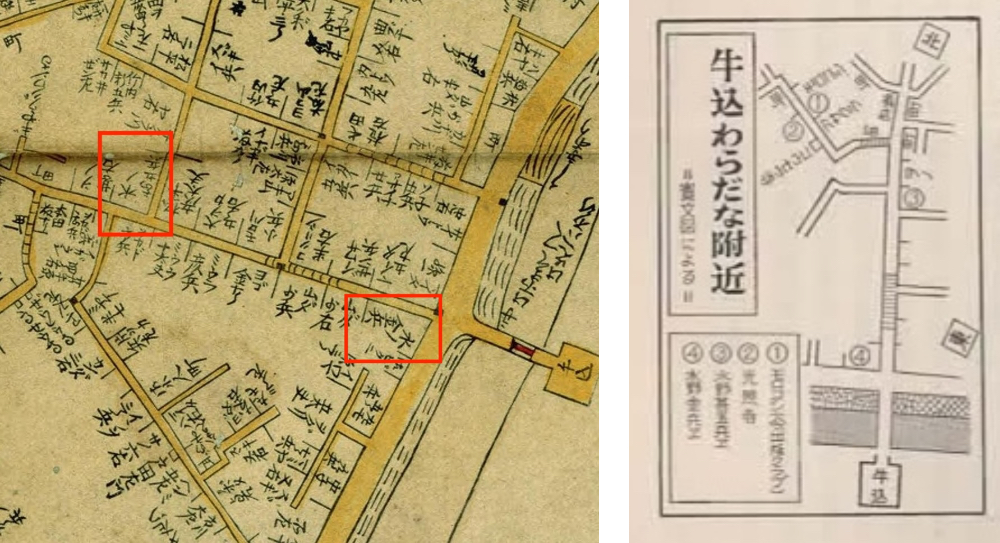

水野甚五兵衛 赤で描いた四角形のうち左の方が水野甚五兵衛の屋敷です。

1)遠近道印『新板江戸外絵図』(小日向、牛込、四ツ谷)(經師屋加兵衛、寛文11-13 [1671-1674]) 国立国会図書館デジタルコレクション 2)綿谷雪「江戸ルポルタージュ」(人物往来社、昭和36年)

丸に沢瀉 これは想像の産物です。

水野金兵衛 先に描いた地図で右の方が水野金兵衛の屋敷です。

250俵 1石は大人1人が1年間で食べる米の量。約150kg。1俵の米量は時代と所により異なりますが、明治末年では1俵が60kg、1石は2.5俵。250俵は100石。

御広敷番 大奥の管理・警衛にあたる御広敷向の役人のうち,警衛を主とした役人。

浪に沢瀉 これも想像です。

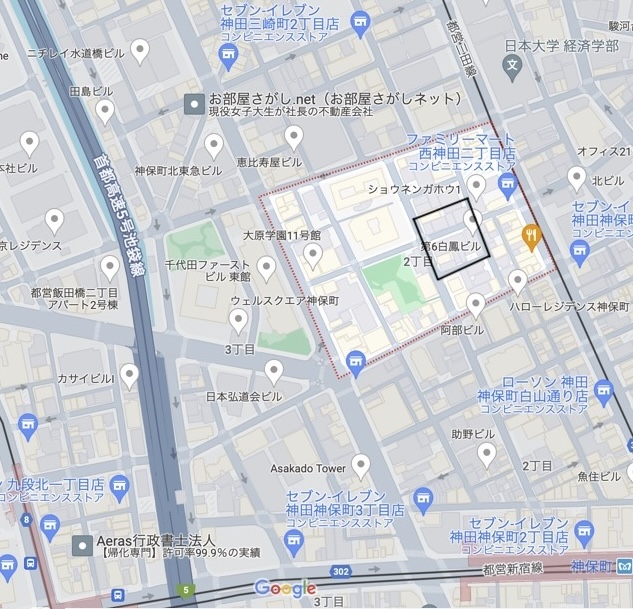

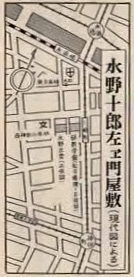

| 『久夢日記』には、水野十郎左衛門屋敷は牛込御門内とある。牛込門内から田安台(九段坂上)へかけては、正保図に水野甲斐・水野⬜︎之助・水野石見、寛文図に水野十兵衛などの屋敷を見出しますが、調べてみれば1軒として水野十郎左衛門の家系ではありません。 くどいようですが、もう1つ書くと、山崎美成の『海録』に、〈幡随院長兵衛事蹟〉という一文の引用がありまして、それには十郎左衛門屋敷を小石川牛天神脇、網干坂の辺と書いています。これは江戸川の大曲を近くにひかえて、もっとも俗伝に近接しているものの、牛天神脇の水野は正保図には水野備前とあって、これは2万石安中城主。この人の玄孫元知のときに2万石を取上げられたが、旗本2千石として家は同所で幕末まで継続しました。水野十郎左衛門なら寛文4年に切腹を命じられて家も取上げられたのだから、同じ場所で幕末まで頑張っていては理屈に合いません。 だいたい水野といっても数が少くないので、十郎左衛門は、戦国末期のあばれ大名として有名な水野勝成の孫です。父出雲守成貞(勝成の3男、百助)のときに分家して旗本となり、寛永元年8月に初めて神田広小路に屋敷を下賜されました。諸書に十郎左衛門の家禄を、5千石とか1万5千石とかいうのは誤りです。正しくは『寛政重修諸家譜』に3千石とあります。 神田広小路というのは、一橋から水道橋に通ずる道路(今、三崎町を通る都電の電車道)の、もう一つ西に並行する道で、西神田小学校のある通りをいいます。その小学校の東斜め向かいのへんに正保図に<水野出雲>と出ていて、現在の西神田1丁目11番地(明治図では中猿楽町10番地)にあたる。この屋敷こそ水野十郎左衛門の父が下賜され、十郎左衛門が相続し、そして幡随院長兵衛が殺された家なのです。 |

久夢日記 きゅうむにっき。風俗記。江戸後期で編者未詳

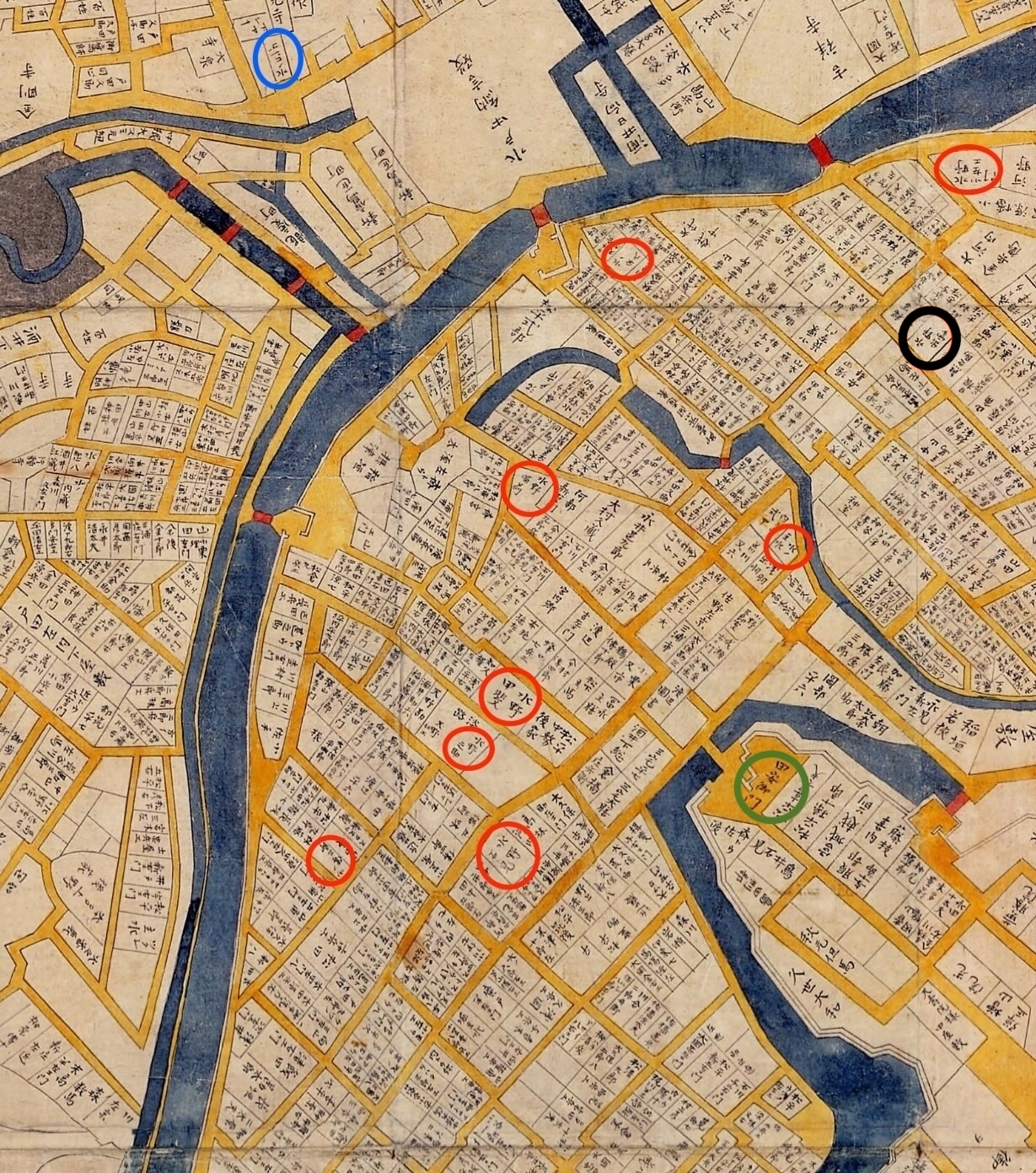

田安台 正保年中江戸絵図では、正保元年(1644)か2年の江戸の町を描いています。下の緑丸が田安御門でした。そして御門のある台地は田安台です。

正保図 正保年中江戸絵図で、赤丸が「水野」か「水ノ」です。

寛文図 新板江戸大絵図で「水野カイ」が見つかりました。

山崎美成 江戸後期の随筆作家、雑学者。曲亭馬琴や屋代弘賢など考証収集家と交わり、流行の江戸風俗考証をおこなった。生年は寛政8年。没年は安政3年7月20日。61歳。

海録 1820年〜1837年で20巻、随筆『海録』は18年間の考証随筆。項目は1700余。難解な語句や俚諺には解釈を、また当時の街談巷説や奇聞異観は詳しく考証した。

小石川牛天神 うしてんじん。小石川区(現、文京区)の牛天神北野神社は、寿永元年(1182)、源頼朝が東国経営の際、牛に乗った菅神(道真)が現れ、2つの幸福を与えると神託があり、同年の秋には、長男頼家が誕生し、翌年、平家を西海に追はらうことができました。そこで、元暦元年(1184)源頼朝がこの地に社殿を創建しました。

網干坂 牛天神と網干坂は30分位離れています。

大曲 この地点は東向きに流れてきた神田川がほぼ南に流れを変える場所。

牛天神脇の水野 正保図の青円が「牛天神脇の水野」でしょう。「水ノヒンゴ」と書いるように見えます。

しかし、下の「小日向小石川牛込北辺絵図」の水野右近の方が「牛天神脇」によく合っているようです。ただ、この絵図は200年後の1849年に描かれたものです。また、水野右近は静岡県伊東市宇佐実の一部を所管する旗本でした。

「小日向小石川牛込北辺絵図」(高柴三雄誌、近江屋吾平発行、嘉永2年(1849)春改)

水野備前 みずのびぜん。水野家2代が安中城主だった。2万石。

安中城 群馬県安中市安中の戦国時代から続く城。

玄孫 やしゃご。げんそん。孫の孫。ひまごの子。

水野勝成 江戸前期の備後国福山藩(福山市)藩主。幼少より徳川家康に仕えた。大坂の陣で大和(奈良県)郡山藩主になり、島原の乱では原城を落城した。通称は六左衛門。生年は永禄7年8月15日。没年は慶安4年3月15日。88歳。

出雲守 江戸東京博物館では「『◯◯守』『◯◯介』のことを『受領名』『官職名』などといいます。徳川家康が慶長11年(1606)に武家の官位執奏権を手に入れ、以降は将軍が朝廷に奏請する権利を持ちました。『近世武家官位の研究』では『同姓同名とならないか、老中など然るべき役職にある者の名前に抵触しないかなどを吟味し、支障がなければ当人が伺出た名乗りをそのまま認めたのであろう』」(橋本政宣「近世武家官位の研究」続群書類従完成会、1999年。八木書店、2015年)

下賜 かし。高貴の人が、身分の低い人に物を与えること。

神田広小路 広小路とは「近世の都市において,普通の街路よりも特に幅広くつくられた街路のこと。城下町など町制の行われた都市では,延焼防止のための防火帯である火除地として設けられることが多い」。でも、神田広小路はどこなのか、わかりません。「江戸町巡り」では「千代田区外神田一丁目11番」が神田広小路だといっているようですが、この場所は本書の中の言葉とは相当違っています。

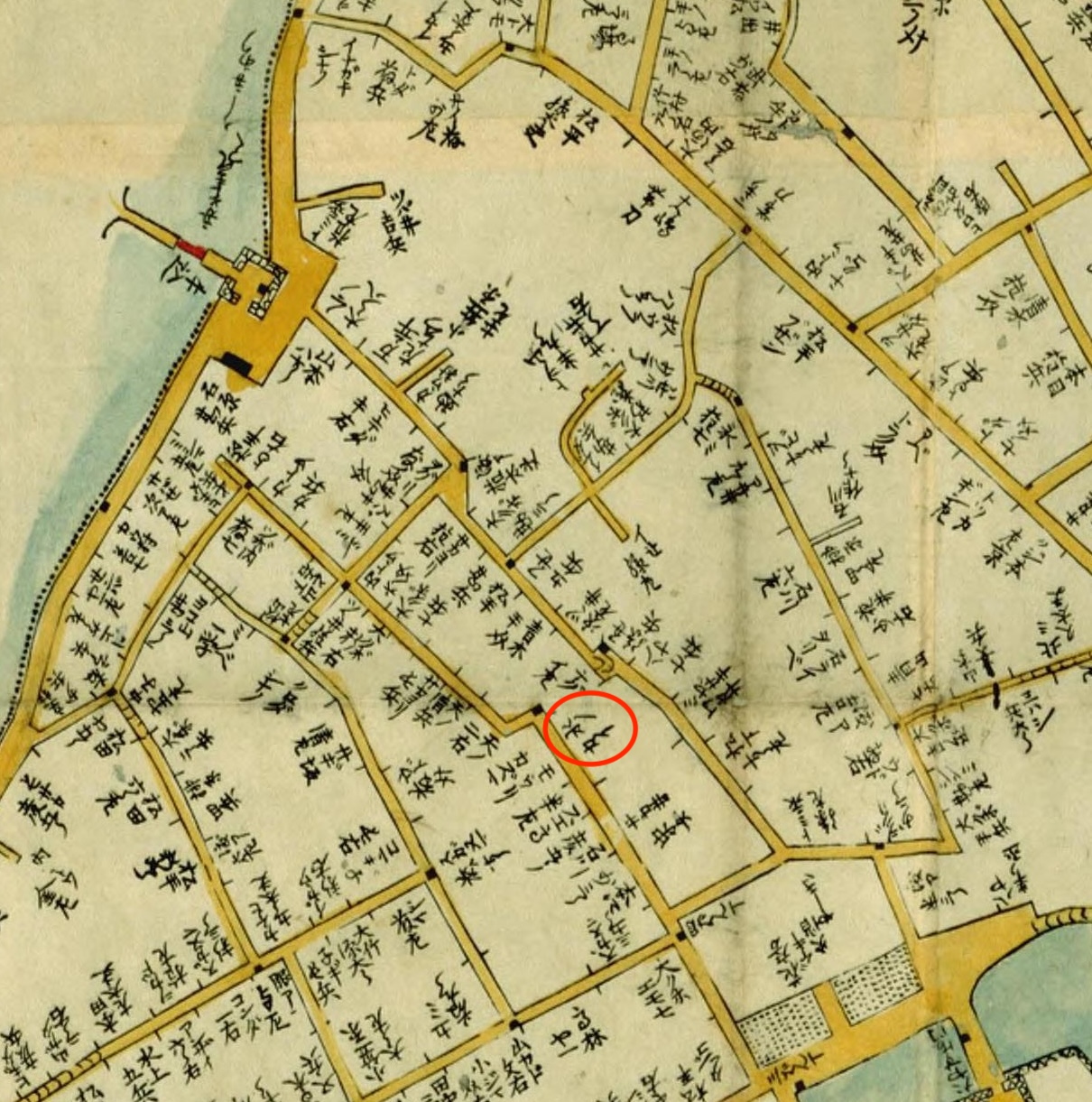

正保図に<水野出雲> これは上の正保図の黒丸か下の黒四角です。この<水野出雲>は<水野出雲守成貞>以外には存在しないので(「出雲守」の項参照)、神田広小路はどこかわかなくても、この黒丸は水野出雲守成貞の屋敷だと言ってもいいでしょう。

西神田1丁目11番地 昭和42年4月1日から住居表示実施され、西神田1丁目奇数番地は西神田2丁目に変わりました。現在、正保図の黒丸は、右図の左の斜線部とは少し違って、西神田2丁目2番の一部と7番の一部をまとめたもの(下の黒四角)でしょうか。