「正雪地蔵」あるいは「織部型灯籠」は矢来町「日下が池」の崖下から見つかりました。でも、この灯籠は本当に「キリシタン灯籠」でしょうか? それともただの灯籠でしょうか? そもそもキリシタン灯籠といわれるものはあるのでしょうか?

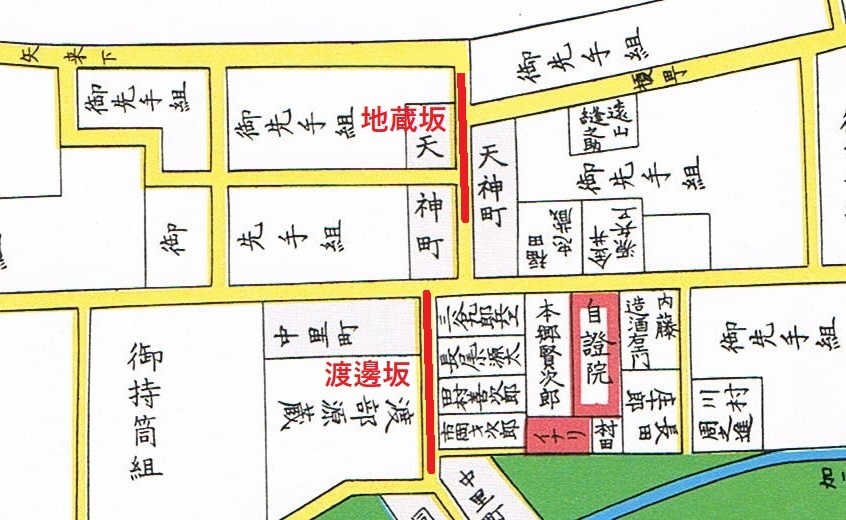

まず『風俗画報』の「新撰東京名所図会 第41編」(東陽堂、明治37年)では……

| ◇牛山書院 (中略)書院の東南、園の一隅に正雪地蔵といへるあり、日下が池の崖地より堀出すと、同邸の正雪と曾て縁故あるなし、但し、近傍榎町に正雪屋敷の跡ありて、正雪桜など著名なるより附会したるにはあらざるか、粗造なる石の面に微かに地蔵の尊容を刻めるのみ、文字の徴すべきなし。一説に一里塚の地蔵ともいう。 |

正雪 由井正雪。江戸前期の兵学者。3代将軍徳川家光の死を契機に牢人丸橋忠弥らと幕府転覆をはかった(慶安事件)が、駿府の宿屋で包囲され、自殺した。47歳。

地蔵 地蔵は土地を悪いものから守る仏教の菩薩。右手に錫杖,左手に宝珠を持つ。その信仰は道祖神や庚申信仰などと結合し、広く民間に信仰された。

崖地 崖地とは宅地内にありながら傾斜が急で、宅地としては使用できない土地。正雪地蔵は「日下が池」に面している崖にあったのでしょう。

同邸 酒井邸の邸宅。

曾て かつて。過去のある一時期を表す語。以前。昔。

縁故 血縁・姻戚などによるつながり。

正雪屋敷 榎町に由井正雪が張孔堂という邸宅を構え、門弟は4000〜5000人という。しかし、事件の6年後に生まれた新井白石は、正雪の道場は神田連雀町の五間の裏店だと佐久間洞巌に宛てた手紙で書いています。(新井白石、今泉定介編『新井白石全集 第5巻』吉川半七、1906)

| 駿河の由井の紺屋の子と申し候さもあるべく候神田の連雀町と申す町のうらやに五間ほどのたなをかり候て三間は手習子を集め候所とし二間の所に住居候よし中々あさましき浪人朝不レ謀レ夕の體にて旗本衆又家中の歴々をその所へ引つけ高砂やのうたひの中にて軍法を伝授し候 |

| 横町を進むと右手(天神町)78番地の小野沢製本所のところには、「正雪桜」という桜の古木が昭和5年まであって天然記念物になっていた。その桜は、正雪の学問所の庭先だったという。慶安2年(1649)の春の夜、正雪はこの桜の下で花見の宴を張りながら、丸橋忠弥と謀略の誓いを立てたと伝えている。 |

尊容 そんよう。仏像や高貴な人で尊いお顔やお姿

徴す 証明する。照らし合わせる。取り立てる。徴収する。もとめる。要求する。

一里塚の地蔵 一里塚は1里(4km)ごとに土を高く盛り上げた盛土(塚)で、旅人の道しるべになった。地蔵は、この場合は土地を悪いものから守る神で、疫病が村に入り込まないよう魔よけをしたり、旅人の安全を願うなど、さまざまな役割があった。

ここでは「正雪地蔵」は「由比正雪の像ではない」ということだけがわかりました。次に新宿郷土会『新宿郷土研究』第1号(新宿郷土会、昭和40年)を見てみます。一瀬幸三氏は調査して、「正雪地蔵は切支丹灯籠なり」と報告しています。

| 正雪地蔵は切支丹灯籠なり

1. 男根の形に疑問 一瀬幸三 |

矢来町町会事務所 不明。

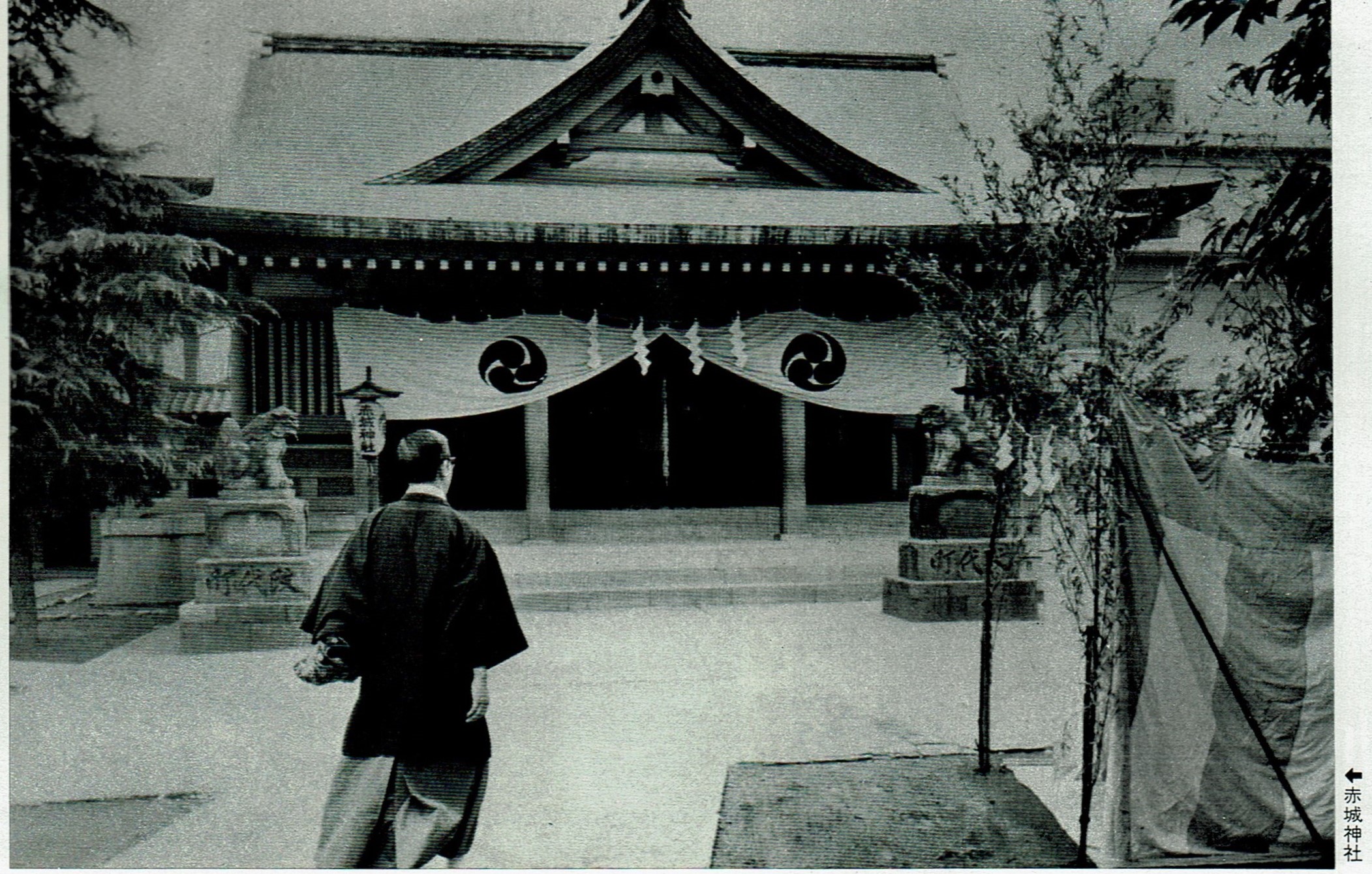

秋葉神社 東京都神社名鑑では「当社は寛永年中(1624−44)まで牛込寺町(今の神楽坂六丁目付近)に鎮座され、火除の神として崇められていたが、同所住民の願いにより、矢来の酒井若狭守の下屋敷へ遷座され、爾来酒井家の邸内社として崇敬せられていた。明治になって門戸を開き一般の人も参詣できるようになった。昭和27年に酒井家より、矢来町秋葉神社奉賛会に無償にて贈与せられ、昭和49年9月より宗教法人として発足した」

酒井家(旧小浜藩主) 若狭国(福井県)遠敷郡小浜(現、福井県小浜市)に置かれた藩

守り本尊 いつも信仰し、自分を守る神社。

大友宗麟 おおともそうりん。戦国大名。天文19年(1550)父の跡を継ぎ、豊後、筑後、肥後、肥前、豊前の6ヵ国を領し、朝鮮貿易を行い、キリスト教に帰依。天正10年(1582)少年使節をローマへ派遣した。

義統(後に吉続) 戦国時代の武将。宗麟の長子。豊臣秀吉から「吉」を与えられて義統から吉統へと改名し、豊臣一家に。関ヶ原の戦いで敗れ、幽閉された。

大友屋敷 キリシタン大名の大友宗麟の孫・義延の屋敷。義延の孫、義親も1619(元和5)年に死亡し、大友家は断絶に。大友義延は敷地内に大宰府天満宮を勧請、この天神信仰は隠れキリシタンの天主(デウス)信仰に通じるという。

ヤソ地蔵 キリシタン地蔵。十字架地蔵。キリスト教を信仰していた人々が、キリストを抱くマリア像を仏像の姿に置き換え、その一部に十字架などを隠し刻んだ地蔵尊。

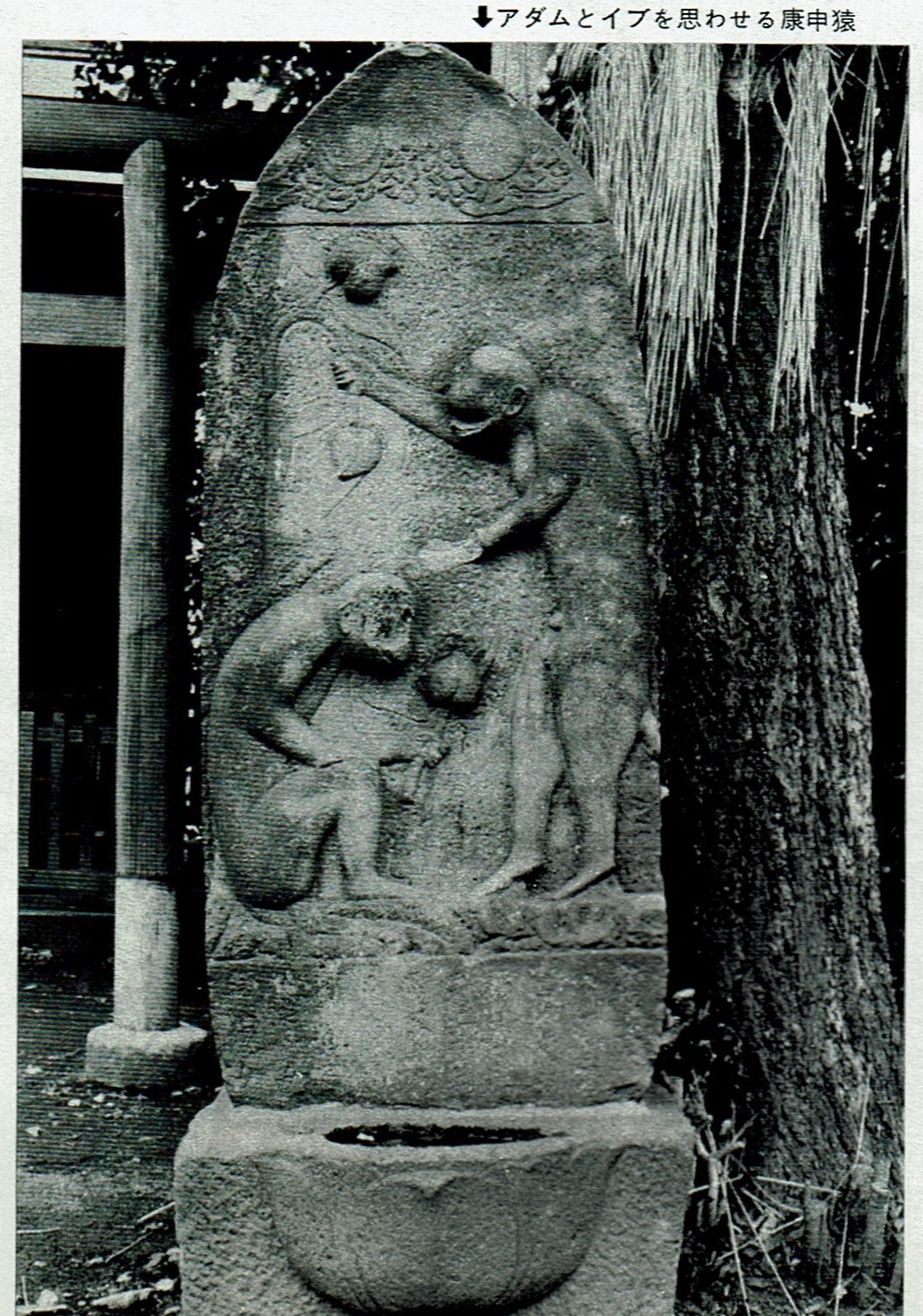

キリシタン灯籠 竿石(さおいし。胴の部分)に十字架や像が刻まれ、キリストの尊像だとして崇拝した。切支丹灯籠ともいう。

御影石 花崗岩のこと。当初は神戸市御影地方から生産した。硬く、耐久性があり建材や墓石などに用いる。

竿石 石灯籠で、台石の上にあって火袋を支える柱状の石

ラテン十字形 キリスト教で最も頻繁に用いられる十字の一つ。正十字の下方にのびている線が他の三つより長く,十字の中心がやや上方にある。ギリシャ十字は四枝の長さが等しい。

伴天連 バテレン。ポルトガル語(padre)。神父。転じて、キリシタン。キリスト教。

一瀬幸三氏の「正雪地蔵は切支丹灯籠なり」の続きです。

|

3.崖下から発堀

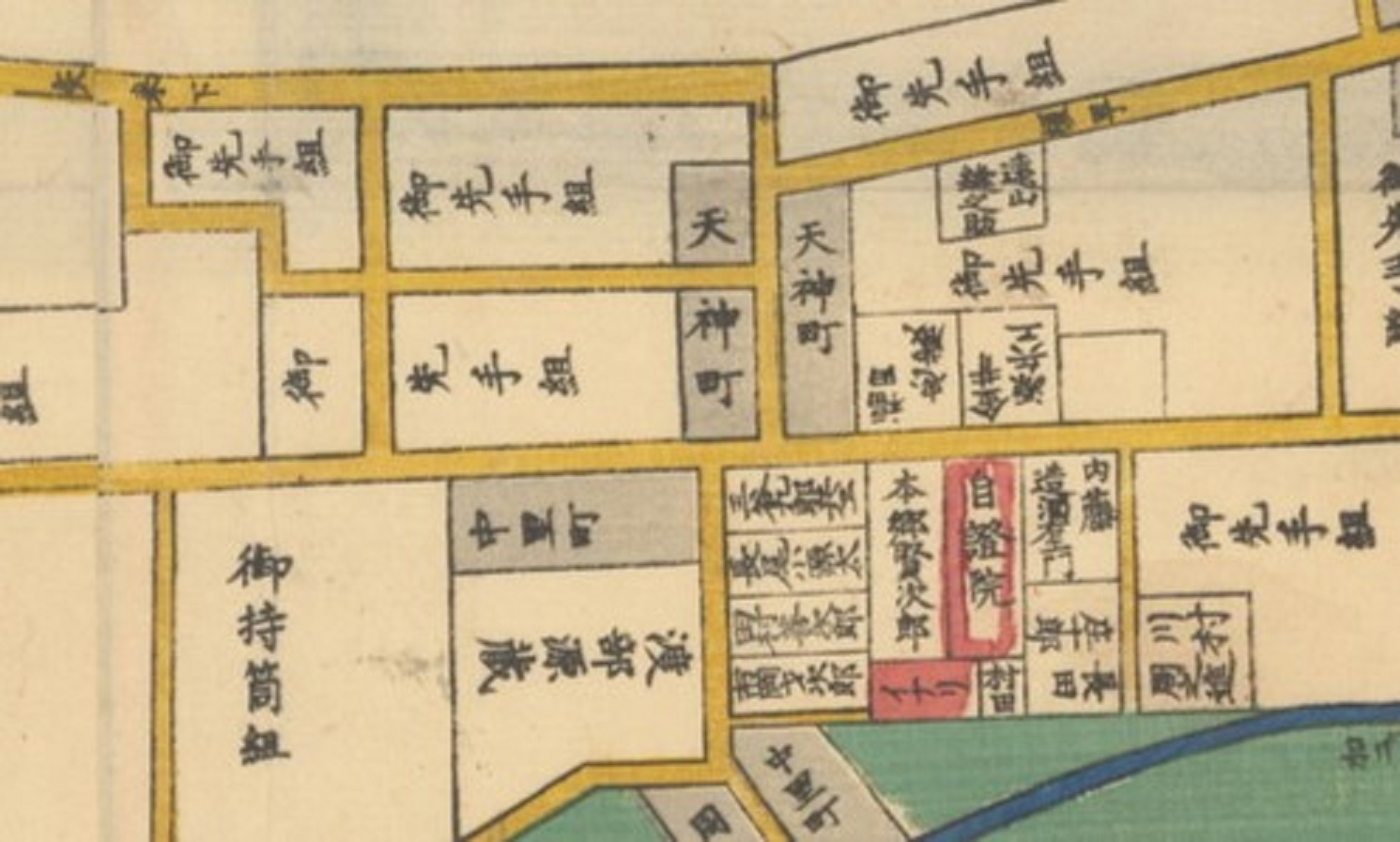

このキリシタン灯籠はいまの新潮社の前あたりに三代将軍徳川家光が、酒井讃岐守忠勝の牛込下屋敷へ来た際に水泳などをしてたびたび興じた、「日たるが池」というのがあった。正雪地蔵すなわちキリシタン灯籠はこの崖下から掘り出されたものであるという。 これについて、『風俗画報』「新撰東京名所図会」は次のように誌している。 書院(著者註=牛山書院)の東南、園の一隅に正雪地蔵といへるあたり、日下が池の崖地より堀出すと、同邸(著者注=酒井邸)の正雪とて縁故あるなし、但し、近傍榎町に正雪屋敷の跡ありて、正雪桜など著名なるより附会したるにはあらざるか、粗造なる石の面に微かに地蔵の尊容を刻めるのみ、文字の徴すべきなし。一説に一里塚地蔵ともいう。

これが、正雪地蔵に関するすなわちキリシタン灯籠ただひとつの文献である。

キリシタン灯籠の来歴についてはハッキリしてない。 1.江戸初期にキリシタンが、迫害を受けた際、纖部門下の教徒が、潜伏信仰の対象として創案したもの。

2.キリシタン信奉の茶人が好んで、茶室に用いたもの。

3.道祖神と並べ、迫害下のキリシタンの連絡用として用いたもの。

4.洗礼式に聖盤をのせ聖水を注ぐのに用いたるの。

などであるが、いずれのものが判然としていない。だがこの灯籠がキリシタンと深い関係にあることはいなめない。これが、江戸においてキリシタンの詮義だてのとくに厳しかった、元和(1615~1623)から寛永(1624~1643)にかけてのころ焼すてられ土中に埋められていたるのであろう。

しかし、一般にはキリシタン灯籠の創案者といわれる、古田織部正重然(教名=フランスコ)が、大阪勢に通じたという理由で、慶長20年(1615)5〜6月一族が切腹を命ぜられたあと、一名織部灯籠ともいわれるキリシタン灯籠が、キリシタンと気脉を通じていることが、露見し、この灯籠の製作、所有の一切を禁じられた。そこで庭の植込みに隠したり、土中深く埋めたり墓地に運んだりして、為政者の目をくらましたものであるともいわれている。 現に新宿区には二基のキリシタン灯籠がある。ひとつは河田町月桂寺、新宿2丁目の大宗寺のもので、いずれももとは墓地内にあったものであるというからカムフラージーの意味で置いたものだろう。 こうしたキリシタンの遺物であるキリシタン灯籠が、区内から三基までも発見せられることは四谷にあったといわれる南蛮寺、それから牛込にあったキリシタン宗徒のアジトとに深いつながりがあり、今後の興味ある研究課題といわさるを得ない。ここでは矢来のキリシタン灯籠についてのみ紹介しておいたままである。 |

纖部 古田重然。古田織部。古田織部正。信長、秀吉、家康の三代に仕えた武将。茶道での千利休の弟子で、織部流の開祖。大坂夏の陣では、豊臣家への内通を疑われて切腹。徳川秀忠に茶法を伝授し、陶芸で織部陶の名を後世に伝えた。

潜伏信仰 17~19世紀、ひそかにキリスト教信仰を続けていた形態

道祖神 村の境や道の分岐、山道の道端に祀られる石の彫像に宿る神道の神

詮義 評議して明らかにすること。その評議。罪人を取り調べること。

古田織部正重然 上の「纖部」を参照

織部灯籠 夜の茶会のため社寺の石灯籠。織部灯籠は四角形の火袋を持つ活込み型の灯籠。茶人・古田織部好みの灯籠ということで「織部」の名がある。

気脉 きみゃく。気脈。血液の通う道筋。仲間うちなどでの、考え・気持ちのつながり。

月桂寺 正覚山月桂寺。臨済宗円覚寺派。新宿区河田町2-5。寛永9年(1632)市谷に起立、寛永11年河田町に移る。

大宗寺 霞関山本覚院太宗寺。浄土宗。新宿区新宿2-9-2。慶長2年(1597)開山。

カムフラージー カムフラージュ。camouflage。敵の目をくらますために、軍艦・戦車・建造物・身体などに迷彩などを施す

南蛮寺 室町末期〜安土桃山時代のキリスト教の教会堂。

宗徒のアジト 宗徒とはある宗教・宗派の信徒、信者。アジトとは地下運動者の隠れ家。

以上は一瀬幸三氏の思慮です。この「像」はキリスト像(かマリア像、宣教師像)にも似ていますが、本当?と考えてしまいます。

ここで牧村史陽氏の『織部灯籠はキリシタン灯籠か』(史陽選集刊行会、昭和43年)の写真を4枚ほど上げておきます。

次は芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、昭和47年)「牛込地区 24. キリシタン灯籠だった正雪地蔵」で、賛否両論をまとって登場します。

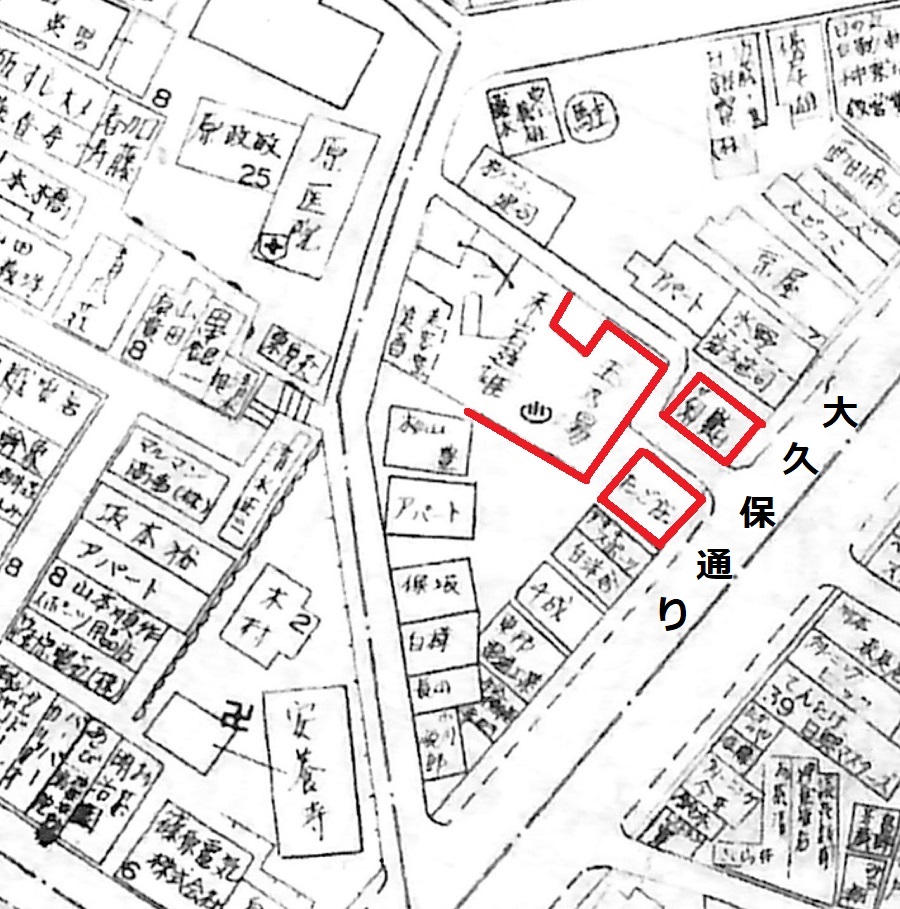

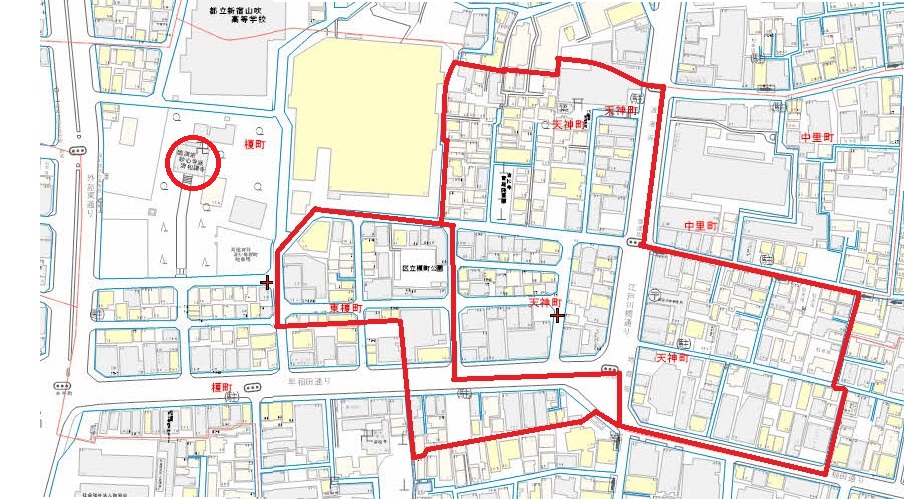

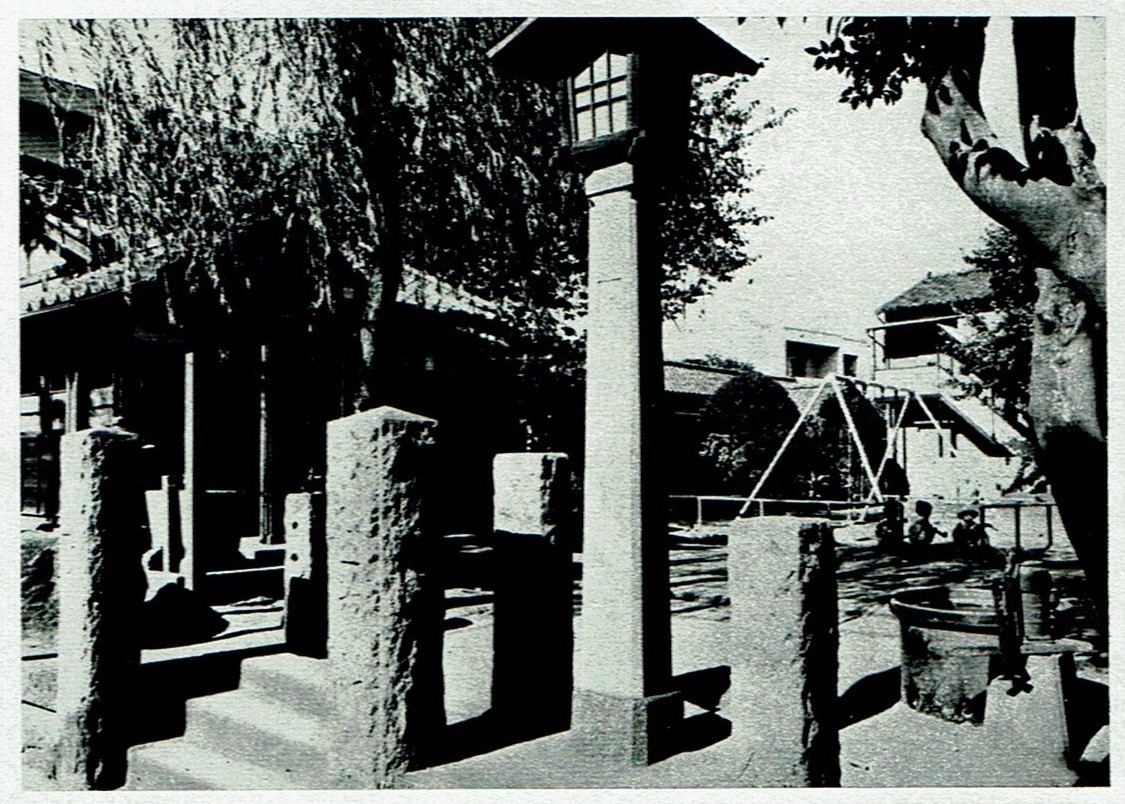

| キリシタン灯籠だった正雪地蔵 (矢来町三) 旺文社業務局反対側にある町会事務所横の細道奥に秋葉神社がある。その入口左手に「正雪地蔵尊」を祭る祠がある。昔から眼病に効能があると信仰されていた。 もと近くの崖下から掘り出され、酒井家屋敷内にあったものを、酒井家が移転する時に、町会の守り神として町会にゆずられたものである。 これは、実はミカゲ石(火災を受けて赤くなっている)でつくられた頭部の欠けた織部型灯籠のキリシタン灯籠である。かくれキリシタン信徒の連絡用やひそかに信仰するためのものだろうというが、確実な証拠はない。しかし、たいてい地中から掘り出されるので、正常な姿で置かれることを好まれなかったか、世間からはばかれたものであるということができる。 正雪地蔵と呼ばれたのは、この北方の天神町に、由比正雪の住んだ跡があるので結びつけられたものだろうという(52参照)。 正雪地蔵はキリシタン灯籠であるとするのは、これが地中にかくされていたものを掘り出されたものであること、掘り出された所はキリシタン大名である小浜藩酒井家の屋敷内であること、天神町の北野天満宮あたりにキリシタン大名として知られていた豊後の大友宗麟の子孫、義乗が住んでいた大友屋敷であることなどから、それらと関係があるのではないかと推察するのである(53参照)。 これが眼病に効験あるといわれたのは、かくれキリシタンが自分たちの信仰対象物をカムフラージュするために、「この灯籠を見ると眼がつぶれる」と、まことしやかにいいふらしたことが、後世になって眼病の守り神としての言仰に変ったのではないかという(市谷37・新宿21参照)。 |

旺文社業務局 昭和48年の住宅地図です。

キリシタン大名である小浜藩酒井家 小浜藩の藩主を務めた酒井家はキリシタンではありませんでした。

北野天満宮 北野神社。新宿区天神町63。創建年代等は不詳。

松田重雄氏の「切支丹燈籠の信仰」(恒文社、昭和63年)はキリシタン灯籠であることは疑いはないと考えています。

| ▶︎ 一般の燈籠や織部燈籠には、病気と結んだ伝承はないが、切支丹燈籠にはいろいろの病気恢復信仰に習合したものがある。これは、この燈籠のみにある特異性である。 東京都矢来町の燈籠の尊像を正雪地蔵と称し、「この地蔵様を信仰すると眼病が治る」との信仰が現在も続き、お花や満願の願開きの旗が供えられている。東京付近だけでなく、大阪市方面、その他の地方からの信仰が、今もって絶えない。小浜市雲浜地区蔵のものは、竿の型が男子の性器に似ていることから、性器に関する病気の守護地蔵として今も信仰が続き、水と花が供えられていた(中略)。このように二重信仰によって、彼等が熱祷の場を守り抜いた信念には、心に重圧を受けた。(103頁) ▶︎ 江戸牛込屋敷に、旧小浜藩主酒井讃岐守忠勝の屋敷があった。庭内に切支丹燈籠を祀っていたが、幕府の手前園内の、清らかな「ひたるが池」の崖下に沈め、聖地としていた。その後、池から拾い上げたと、酒井家では伝えている。小浜時代、切支丹大名であった酒井家が礼拝の対象とし、いつの頃か秋葉神社の境内に祀られた。 新宿区矢来町に秋葉神社の小祠がある。その横に「正雪地蔵」が祀られている。『新撰東京名所図会』によると、近く榎町には正雪屋敷があり、その近くにあったので、正雪地蔵と呼んだ。これは擬装するため、表画上地蔵信仰に習合し、よく聖地を守り抜いたのである。(111頁) ▶︎ 切支丹燈籠の文様が風化のため見のがすこともあり、読み取りにくい場合がある。このようなとき拓本によって判明する場合が多い。東京都新宿区矢来町の正雪地蔵は、戦災を受けて焼けただれ、竿の上部半分が火によって破裂している。肉眼では文様がさだかではなかったが、拓本を取ったところ、創造時代型の |

以上、正雪地蔵は「キリシタン灯籠」だったという賛成論を書きましたが、いえいえ、それで終わる話ではありません。最後に反対論を。

まず小浜若狭藩では寛永11年(1634)11月に酒井忠勝が小浜町・敦賀町に条々を発し、キリシタンの信仰は厳禁していました。小浜若狭藩がキリシタンで「日下が池」にキリスト像(かマリア像、宣教師像)がある……なんてことはありえないのです。

隠居お勉強帖ではこの地蔵を「こじつけが幾重にも重なった謎多き小祠」と書いています。

武者小路千家の「卜深庵」ではブログの「織部灯篭」の中で……

| 大正末期から昭和の初期にかけて、一部の研究者や郷土史家によるキリシタン遺物の研究熱が高まり、織部灯篭に彫られた長身像がマントを羽織った宣教師に似ているとして、織部灯篭の一部を「キリシタン燈籠」と称するようになりました。そして現在、地方自治体で文化財指定ものが全国で21基の織部灯篭が「キリシタン灯篭」として文化財指定されています。 キリシタン灯篭の研究書として、美術史家の西村貞の『キリシタンと茶道』と松田重雄の『切支丹灯籠の研究』等があります。西村は織部灯篭の一部をキリシタン宗門と関係づけようと論証に努めています。また松田重雄も曖昧な論述でキリシタン灯篭であると主張していますが、スペイン・ポルトガルの関係史を専門とし南蛮文化研究家で歴史学者の松田毅一は、『キリシタン 史実と美術』でこれらの説を完全に論破しています。また『潜キリシタンと切支丹灯籠』(松田重雄著、1966)の書評に日本のキリスト教・キリシタン史家の海老沢有道は、「一言にして云えばキリシタン研究が半世紀も逆行した観がある。全くひどい本が公刊されたものである。各頁誤謬、曲解、こじつけにみちており、それを指摘するだけで、逆に一冊の本ほど執筆せねばならない。(中略)従来の学問研究を理解し、吟味した形跡もなく、キリシタンの教理、信仰についても理解に欠けており、とに角恐れ入った著作である」と手厳しく酷評しています。 |

| 鳥取民族美術館長松田重雄氏が、永年のキリシタン燈篭の研究を公けにするから、推薦して欲しい旨、昨秋同地の永田牧師から再三の依頼を受けた。そして執筆意図と目次、その要点等を拝見したが、学間的に極めて不安なものがあるので強く御辞退し、刊行の暁には批評させて戴く旨お答えして置いた。それが、このたび愈々出版されたのであるが、一言にして云えばキリシタン研究が半世紀を逆行した観がある。全くひどい本が公刊されたものである。各誤謬・曲解・こじつけにみちみちており、それを指摘するだけで、逆に一冊の本ほどを執筆せねばならない。ただ全国各地に散在する130余の、いわゆるキリシタン燈籠を調査し、形態的整理をしたという点にとりえがある。また問題の謎の文字をPatri(父に)と解する新説を出している。が、参考文献が巻末に若干掲げられているものの、従来の学的研究を理解し、吟味した形跡もなく、キリシタン教理・信仰についても理解を欠いており、とに角恐れ入った著述である。 こうした書を、部外者の京大建築学の福山教授や元拓大総長矢部貞治氏が、学的研究として持ちあげた序を寄せているのは、まだしも、日本基教団総会議長大村勇氏が提灯もちをされていることは誠に遺憾の極みである。 |

松田毅一氏の『キリシタン 史実と美術』(淡交社、昭和44年)では……

| わが国では上代から神社仏閣に石燈籠が安置され、近世初期からは茶庭にも、そして近代になっては広く庭園一般にも各種の石燈籠が普及するようになった。ここで取り扱ういわゆる「織部型燈籠」は、近世の初期から愛用され、茶庭のみならず、寺社、庭園、墓地その他全国各地に見受けられるものである。それは普通、竿石の上部が横に突き出し、下部に人像が刻まれている点が大きい特徴とされているのであるが、特に本書で問題とするゆえんは、大正末期から、それはキリシタン宗門と密接な関係があるという説が流布しているからである。そして今では、多くの人々が、織部型燈籠のことをたとえその一部にせよ「キリシタン燈籠」と称するに至った。 しかしながらこのキリシタン燈籠説は、はなはだしく根拠に久け、キリシタン史の権威者と認められている人々は、すべて織部型燈籠とキリシタンは無関係である、あるいは少なくとも直接的には関係がないとして、問題にもしていない。それにもかかわらず、キリシタン燈籠説が今なお鳴りをひそめないのみか、これを誇示し流行させる風潮が見受けられるのである。けだし、わが史学界なり読書界における奇現象といわねばなるまい。だが、それには若干の理由がある。すなわち、その一は、優れた美術史家であった故西村貞氏が、事実上、初めてキリシタン燈籠説を学術書として公にした際、学界はあえて反駁しようとはせず、したがって同説はあたかも公認されているかのような印象を世人に与えたことにあると思われる。もとより今日までに、西村説、およびそれに類する説を「認められない」と主張した方は幾人もおられるが、西村氏が、その博覧強記と蘊蓄、ならびに情熱を傾け、数百枚にわたって筆されたのに対し、わずか数頁の反論ないし所感といったものに留まったので、キリシタン燈籠説を主張する人々をなお決定的に沈黙せしめるに至らぬのであろう。理由の第二は、キリシタン燈籠説と称するものにも異説があり、織部型燈籠そのものにも種々の形態があって、これについて問題を提起し、論争することは容易でないからである。それをあえて試みようとすれば、勢い相当な長文ないし一書を執筆する覚悟が必要となる。理由の第三は、織部型燈籠といっても、中台以上を欠いた竿石だけのものが多いので、それらは、もともと燈籠の形態であったのか、あるいは卒塔婆か五輪塔に由来するような竿石の部分だけのものが先に存在し、それを利用して燈籠としたのであるかという基本的なことが明らかでない。もしその後者であるならば、織部燈籠の実体を究めるためには、種々の石造物や民間信仰の研究にまで拡大せしめねばならない。そのような次第で、私は今日まで執筆を躊躇して来たのであるが、「キリシタン燈籠」という誤った説が公然と流布し、甲論乙駁、混迷の状態にあることを、今にして秩序立てなければ、後世、キリシタン研究は収拾のつかない状態に陥るのではないかとさえ要点されるまでになった。 |

また川島恂二氏の「古河藩領とその周辺の隠切支丹」(日本図書刊行会、1986)では……

| 昭和44年松田毅一氏著『キリシタン—史実と美術』では、『切支丹灯籠なぞは推理小説の類で学問的根拠は絶無であり全くの作り話に過ぎない』と断定を下された。突如、一天忽かにかき曇り、雹が降って来て皆びっくりして押し黙ってしまった。 今は松田毅一著「南蛮巡礼」昭和56年中央文庫に、同氏著昭和42年南蛮巡礼(朝日新聞社)も加えられていて名著である。 松田毅一氏と共に日本の指折り数える切支丹権威者海老沢有道氏も「曲解の極である」として切支丹灯籠を否定している。松田毅一は正直な偉い人で正々堂々とその潜キリシタンでない理由を我々素人に書いて呉れている。 |

つまり、この地蔵は「キリシタン燈籠」ではなく、そもそも「キリシタン燈籠」という燈籠はなく、普通の織部灯篭で、これを崇拝するのは大間違いだ……としています。

研究の比較として、一方は一流の郷土研究家や美術史家たち、一方はキリシタンの権威者たち、さあ正しいのがどちらなの? 私は後者の方に軍配を上げます。