芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)から「市谷地区 11. 幕末の剣士近藤勇の道場跡」です。

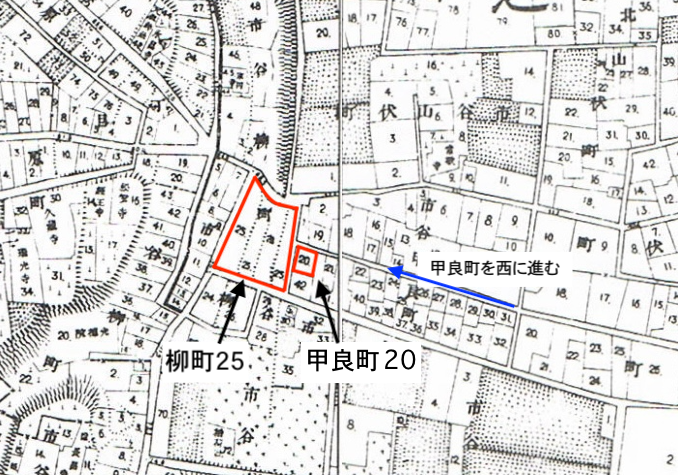

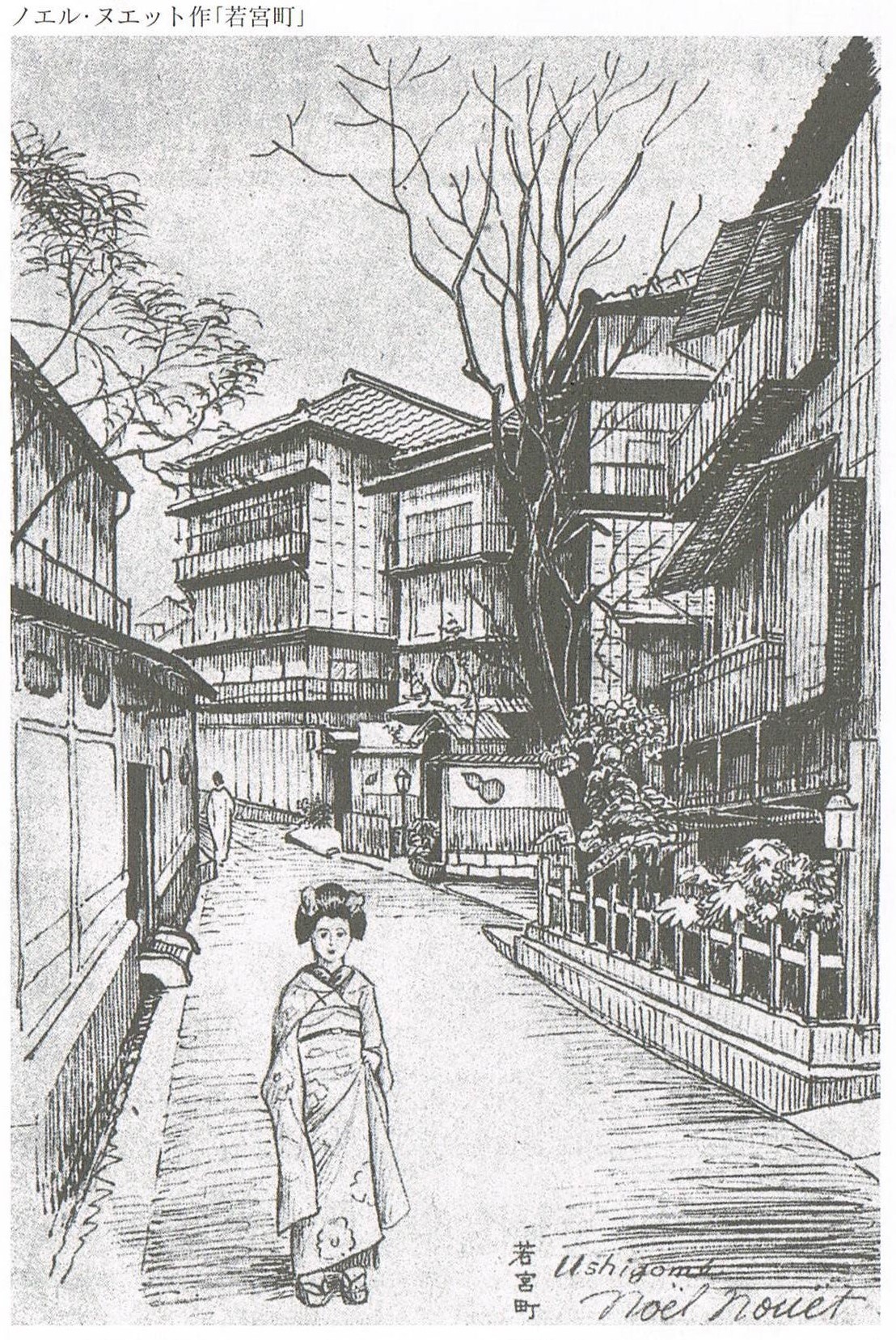

| 幕末の剣士近藤勇の道場跡 (市谷甲良町20) 甲良町を西に進む。T字路に出るが、その左手前一帯は新撰組の近藤勇や土方歳三などの剣士を送り出した道場「試衛館」のあったところである。 試衛館は、はじめ天然理心流の近藤周助(武州)の道場であった。そこは、幕府の作事方棟梁の甲良豊前が拝領した甲良屋敷で、弟子は千人以上居たという。道を隔てたすぐ西隣に柳町25番地の稲荷神社は、近藤邸内にあったものだという。 |

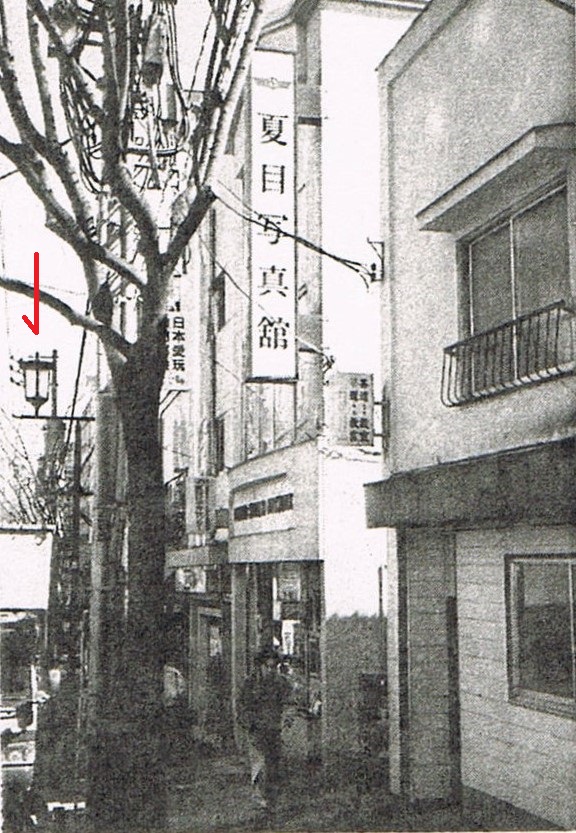

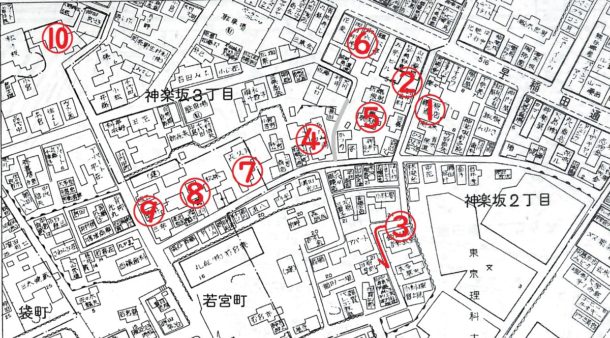

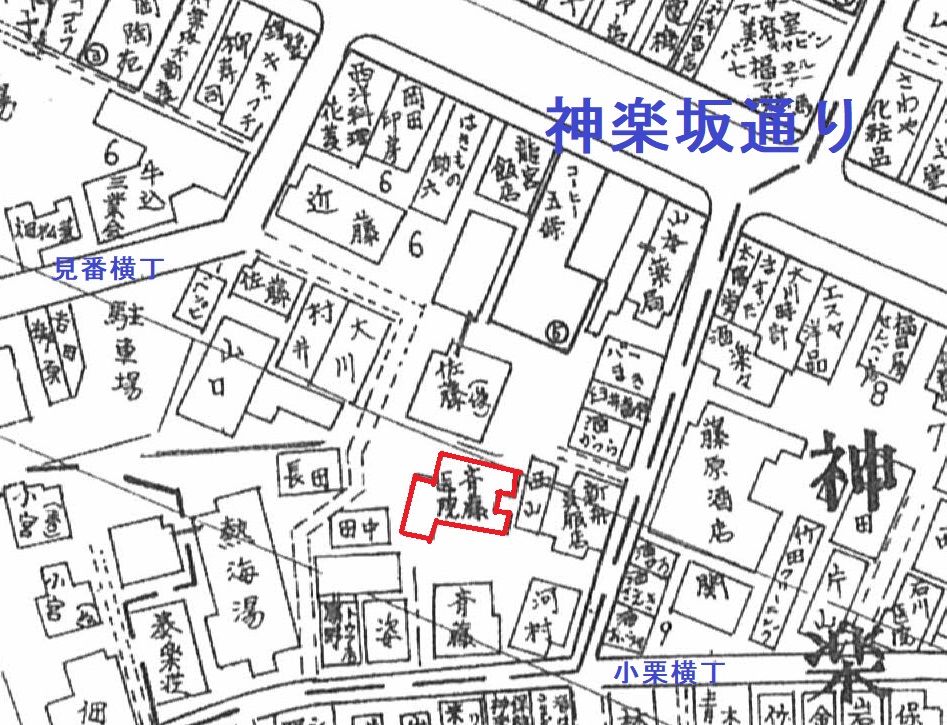

市谷甲良町20 市谷甲良町20は当時、ここが試衛館の道場だと考えていた場所。現在はそれより西の市谷柳町25が正しいと考えています。なお、現在の市谷甲良町20は市谷甲良町1-12になりました。

土方歳三 ひじかたとしぞう。幕末の新撰組の副長。隊長近藤勇を助けて活躍。鳥羽伏見の戦いに敗れたのちも官軍に抵抗し、箱館五稜郭で戦死。

試衛館 しえいかん。江戸の剣術の道場。天然理心流3代宗家の近藤周助が天保年間(1830-1844)に開設。新撰組局長となる宮川勝五郎(近藤勇)は周助の養子となって4代宗家を継ぎ、道場主をつとめた。

天然理心流 てんねんりしん りゅう。剣道の流派の一つ。遠江の人、近藤内蔵助長裕が寛政年間(1789‐1801)に創始

武州 武蔵国の別称。現在の東京都と埼玉県、神奈川県川崎市、横浜市にあたる

作事方 さくじかた。江戸幕府の役職。作事奉行の下に属してすべての工事関係に当たったが、のちに小普請方・普請方が置かれてからは、建築、修理だけになった。さじかた。

棟梁 ここでは大棟梁の意味。作事奉行の下に位する大工頭が工事全体を統轄し、その下の大棟梁が設計面の管理や諸職人の手配などを受けもった。

甲良豊前 甲良氏は、幕府大棟梁を務めた家系である。東京都図書館「江戸城造営関係資料Q&A」「甲良家は江戸時代どこに住んでいたか」によれば「徳川家の老女栄順尼の拝領屋敷だったところが、元禄13年(1700)甲良豊前に譲られ、正徳3年(1713)町奉行支配に転じた。甲良家は切米百俵だけでは配下を養っていけないので、地貸しを許されていて、その地に町人が住んだことから町奉行支配となり、この地域を甲良屋敷と言うようになった」。また、竹内誠編『東京の地名由来辞典』(東京堂出版、2006)138頁では「江戸時代の甲良屋敷は現在の市谷柳町25番地に該当し、現在の市谷甲良町は、江戸時代には御先手組と御持組大縄地にあたり、町域が異なっている」

柳町25番地の稲荷神社 正一位稲荷神社。試衛館稲荷とも。上図を参照。

| 近藤勇は、天保5年(1834)10月9日、調布市在の農業宮川久次郎の三男として生まれ、幼名を勝太といった。成人してこの試衛館に入門して武芸を励んだ。近藤周助は勝太の技量と人物を見込み、嘉永2年(1849)10月19日に養子に迎えた。勝太16才の時で、この時、勇と改名した。 勇の武芸は、日ごと上達し、また一人前の道場経営者になったので、周助は周斉と名を改めて四谷舟町に隠居し、慶応3年10月28日、76才で病死した。 柳町の試衛館は、手挾まになったので、のちにこの東の二十騎町に移転した(その年月日不明)。 近藤勇は、幕府で募集した浪士隊に参加したが、徳川14代将軍家茂の公武合体を実現するための上京にあたって、文久3年(1863)の春、その前衛隊となって京都に上った。勇はその後新撰組を組織して隊長となり、勤皇狩りを始めるのである。 試衛館出身で近藤勇につぐ剣士としては、土方歳三(日野の在、石田の農家生まれ)、山南敬助(仙台の浪人)、沖田総司(奥州白河藩出身)、井上源三郎(日野宿出身)たちで、これらは勇門下の四天王といわれた。 〔参考〕新宿郷土研究第三号 新撰組史録 明治を夢みる |

宮川久次郎の三男 ウィキペディア(Wikipedia)では「武蔵国多摩郡上石原村(現在の東京都調布市野水)に百姓・宮川久次郎と母みよ(ゑい)の三男として生まれる。幼名は勝五郎、後に勝太と改める」。別称は昌宜(まさよし)。

近藤周助 ウィキペディア(Wikipedia)では「江戸時代末期(幕末)の剣豪。天然理心流剣術3代目宗家。新選組局長近藤勇の養父。旧姓は嶋崎。幼名は関五郎・周平、後に周斎。諱は邦武。妻は近藤ふで」「近藤三助(天然理心流剣術2代目)の弟子となり、天保元年(1830年)に流派を継いで、近藤の姓を名乗る」。天保10年(1839年)、天然理心流剣術道場・試衛館を江戸市谷甲良屋敷(現新宿区市谷柳町25番地)に開設した。没年は慶応3年10月28日(1867年11月23日)

手挾ま 正しくは「手狭」。住居、部屋などの空間が、生活や仕事をするのには狭い。

浪士隊 ろうしぐみ。1862年(文久2年)江戸幕府が出羽国庄内地方の浪士(幕府や藩と主従関係のない武士)清河八郎の献策を受けて、浪士たちを募集した。目的は江戸幕府14代将軍徳川家茂の上洛に先立ち、京都の治安回復を図ること。壬生浪士、新選組、新徴組の前身。

公武合体 江戸時代末期に朝廷(公)と幕府(武)が協力して政治を行うこと

新撰組 幕末期、江戸幕府が浪人を集めて作った集団。1862年(文久2)幕府は清川八郎などの協議により浪士隊を作り、同年2月に300人余を集め上京し、壬生村屯所に分宿。しかし、尊攘の大義をめぐって分裂し、分派の清川派は江戸へ引き揚げた。京都守護職松平容保(会津藩主)の支配と庇護のもとに近藤勇、芹沢鴨らは組織を再建、新撰組と名づけた。1863年9月、無謀な行いのあった局長芹沢鴨を斬り、近藤勇、土方歳三が実権を掌握。発足時は24名だったが、最大時には約230名の隊士が所属していたとされる。

勤皇 勤王。京都朝廷のために働いた一派。

狩り 追いたてて捕らえること。「魔女狩り」

山南敬助 近藤勇らとともに新選組を結成する。当初は副長、後に総長。屯所移転問題を巡り近藤や土方歳三と対立を深め、最終的に脱走。新選組の隊規に違反したとして切腹。何故切腹にまで至ったか真相は謎である。

沖田総司 江戸末期の新撰組隊士。奥州白河藩を脱藩し、新撰組設立当初から参加。近藤勇の刑死後、江戸でおそらく肺結核により死亡。天然理心流の剣法にすぐれ、池田屋事件で活躍。

井上源三郎 近藤勇の兄弟子。京都池田屋事件では土方隊の支隊の指揮を担当。近藤隊が斬り込んだという知らせを受けて部下と共に池田屋に突入、8人の浪士を捕縛する活躍を見せる。慶応4年、鳥羽・伏見の戦いで、淀千両松で官軍と激突(淀千両松の戦い)、敵の銃弾を腹部に受けて戦死。享年40。

勇門下の四天王 近藤勇門下の四天王。新宿郷土研究第三号の「近藤勇の試衛館道場」によれば、土方歳三、沖田総司、井上源三郎、山南敬助の4人。

新宿郷土研究第三号の「近藤勇の試衛館道場」(新宿郷土会、昭和41年)では……

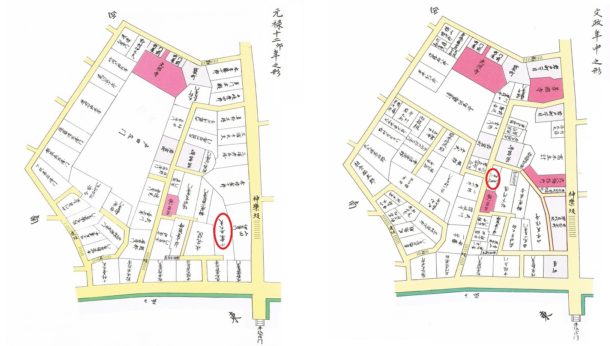

| 近藤勇の試衛館道場 天然理心流近藤周助(邦武)の経営する道場試衛館は、市谷柳町甲良(高麗)屋敷にあった。しかるに大衆文学の作家である子母沢寛氏の『新選組始末記』には、永倉新八翁遺談として「近藤勇の道場試衛館は小石川小日向柳町の上にあった。」と誌しているが、これは永倉新八の記憶ちがいか口述筆記のまちがいであろう。なぜなら近藤の実家宮川家には、近藤周助と間で養子縁組をした当時の文書があるがこれには、「嘉永2年酉10月19日江戸高良屋敷西門、近藤周助」とある。また、平尾道雄氏の『新撰組史録』には、試衛館は「初め市ヶ谷柳町上高麗屋敷に在ったが、もと大工棟梁何某の住宅跡で、場所が狭かつたので、後になって牛込二十騎町に移された。」とあるが、二十騎という町名のできたのは明治5年(1872)でしたがってそれ以前は、二十騎組といっていた。それはともかく最初にあつた試衛館の位置だが、これは江戸切絵図などから想像して、現在の甲良町20番地がその跡だと推定している。 前述のように近藤周助と宮川勝太(勇)との養子縁組によつて試衛館の経営は、近藤の手に移され、周助は四谷の舟板横町に隠居する。 勇の道場の出身者で四天王といわれるのは、土方歳三、沖田総司、井上源三郎、山南敬助である。 |

甲良(高麗)屋敷 甲良(こうら)と高麗(こうら)なので、どちらの漢字も使ったのでしょう。

子母沢寛 しもざわ かん。小説家。生年は1892年2月1日。没年は1968年7月19日。

新選組始末記 子母澤寛の小説。昭和3年に万里閣書房から『新選組始末記』を処女出版し、昭和44年に角川文庫から『新選組始末記』、講談社も昭和46年に『新選組始末記』を出版。

永倉新八 幕末の武士で、松前藩から脱藩し、心形刀流の師範代。のちの新選組隊士。「新選組始末記」では「永倉新八翁遺談」としている。没年は大正4年1月5日

江戸切絵図 嘉永4年(1851)「市ヶ谷牛込絵図」のこと。

二十騎町と市谷甲良町。景山致恭、戸松昌訓、井山能知 編「市ヶ谷牛込絵図」尾張屋清七。嘉永4年(1851)

牛込二十騎町 牛込甲良町の東隣に位置する。天龍寺境内で、天和3年(1683)寺が類焼し移転。御先手与力2組の屋敷に。その1組が10人(騎)なので牛込二十騎町と呼ばれていた(東京府志料)。1857年の尾張家板江戸切絵図で「二十キクミ」(上図)と記す。明治4年6月、町として成立。明治44年(1911)「牛込」を省略、二十騎町に。

甲良町20番地 現在は柳町25番地。

嘉永2年酉…… 平尾道雄著『定本新撰組史録』(新人物往来社、1977)は平尾道雄著『新撰組史録』(白竜社、1967)の改訂版で、これも国立図書館でそのまま読めます。

|

差出申養子一札之事

ー、今般貴殿枠我家養子に貰請度申入れ候処、早速相談被レ下、我等方に貰請候処実正也。然る上は諸親類は不レ及レ申、勝手とも差構無く御座候。仍レ之加印一札入置申処仍て如レ件。

嘉永二年酉10月19日

江戸高良屋敷西門 近 藤 周 助

世話人 山田屋 権兵衛 同 上布田村 孫兵衛 站村 源次郎殿

代 弥五郎殿 |

新撰組史録 平尾道雄著『定本新撰組史録』(新人物往来社、1977)では。

| 試衛館は天然理心流ー近藤周助(邦武・号は周斎)の道場で、はじめ江戸市ヶ谷柳町の上高麗屋敷にあった。もと大工棟梁の住宅を道場に使っていたが場所がせまいため、後に牛込二十騎町に移っている。 |