文学と神楽坂

芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地域 20. 狂歌師 大田南畝旧居跡」を見ていきます。

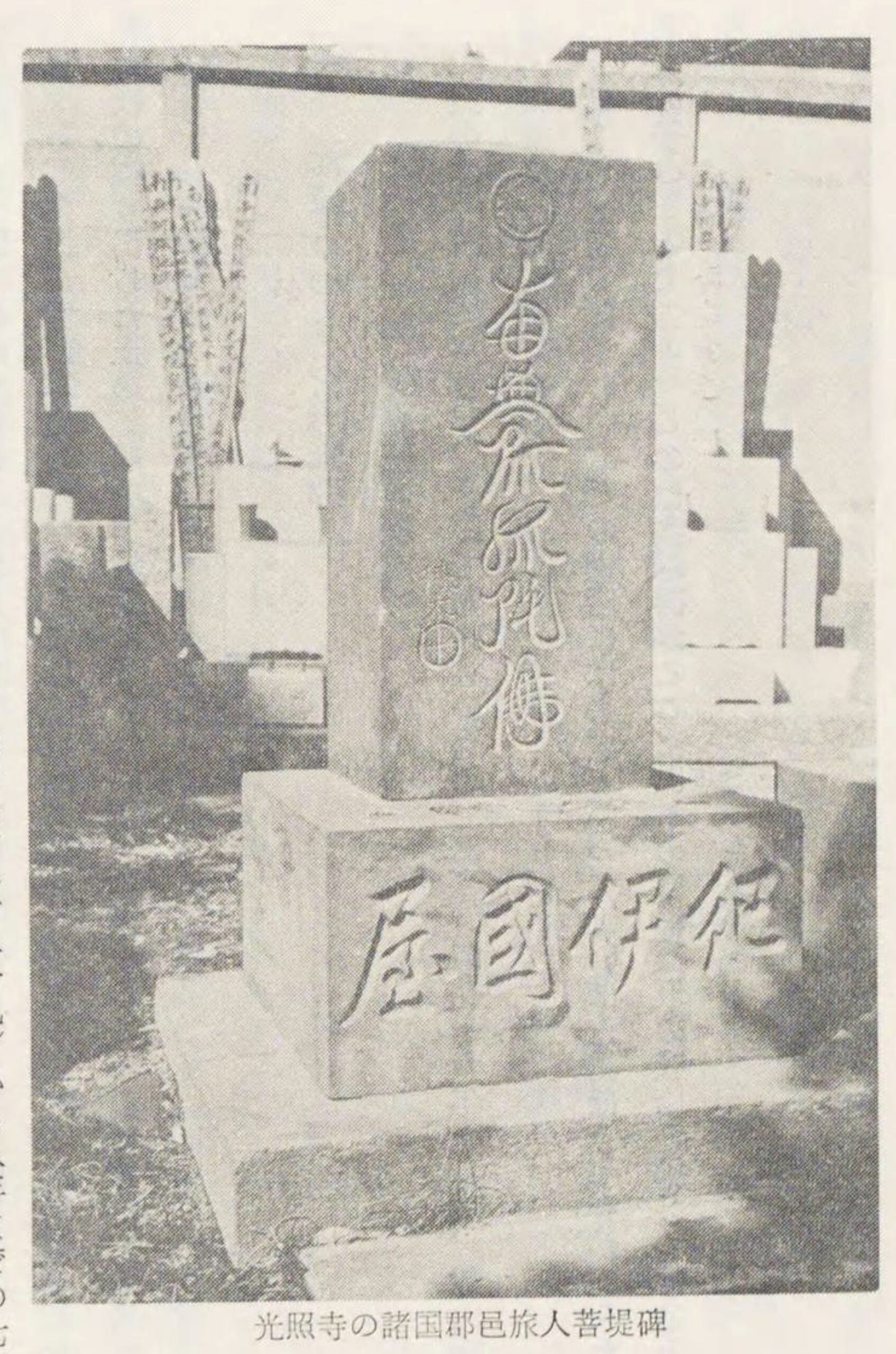

狂歌師 大田南畝旧居跡

(北町41)

光照寺前通りを西に進み十字路の先は、狂歌師として有名な大田蜀山人(南畝)の居住地跡である。

蜀山人は、幕府の儒者であり学者であるが、狂歌師としても有名で当時江戸第一人者であった。蜀山人は、寛延2年(1749)3月2日、吉衛門の長男としてここに生まれ、文化6年(1809)大久保へ転居するまでの60年間をここに居住していたのである。

このあたりはいまでも閑静な住宅地であるが、田山花袋の「東京の三十年」(大正6年)にも、明治22年ごろの中町のようすを書いている。その中に、

“中町が一番私に印象が深かった。他の通に比べて、邸の大きなのがあったり、栽込の綺麗なのがあったりした。そこからは、富士の積雪が冬は目もさめるばかりに美しく眺められた。”

と書いている。

またこの通りには若い美しい娘が多かったという。きれいな二階屋があり、そこからは玉を転がしたように琴の音が聞えて、それをひいている美しい白い手も見えたし、運がよいと、表でその娘たちの姿も見られたといっている。

〔参考〕東京名所図会 大田南畝 森銑三著作集 |

狂歌師 狂歌を詠み、教えることを業とする人。狂歌とは短歌と同じく、五・七・五・七・七の5句31音の歌だが、しゃれ、風刺、俗語などが入っている。

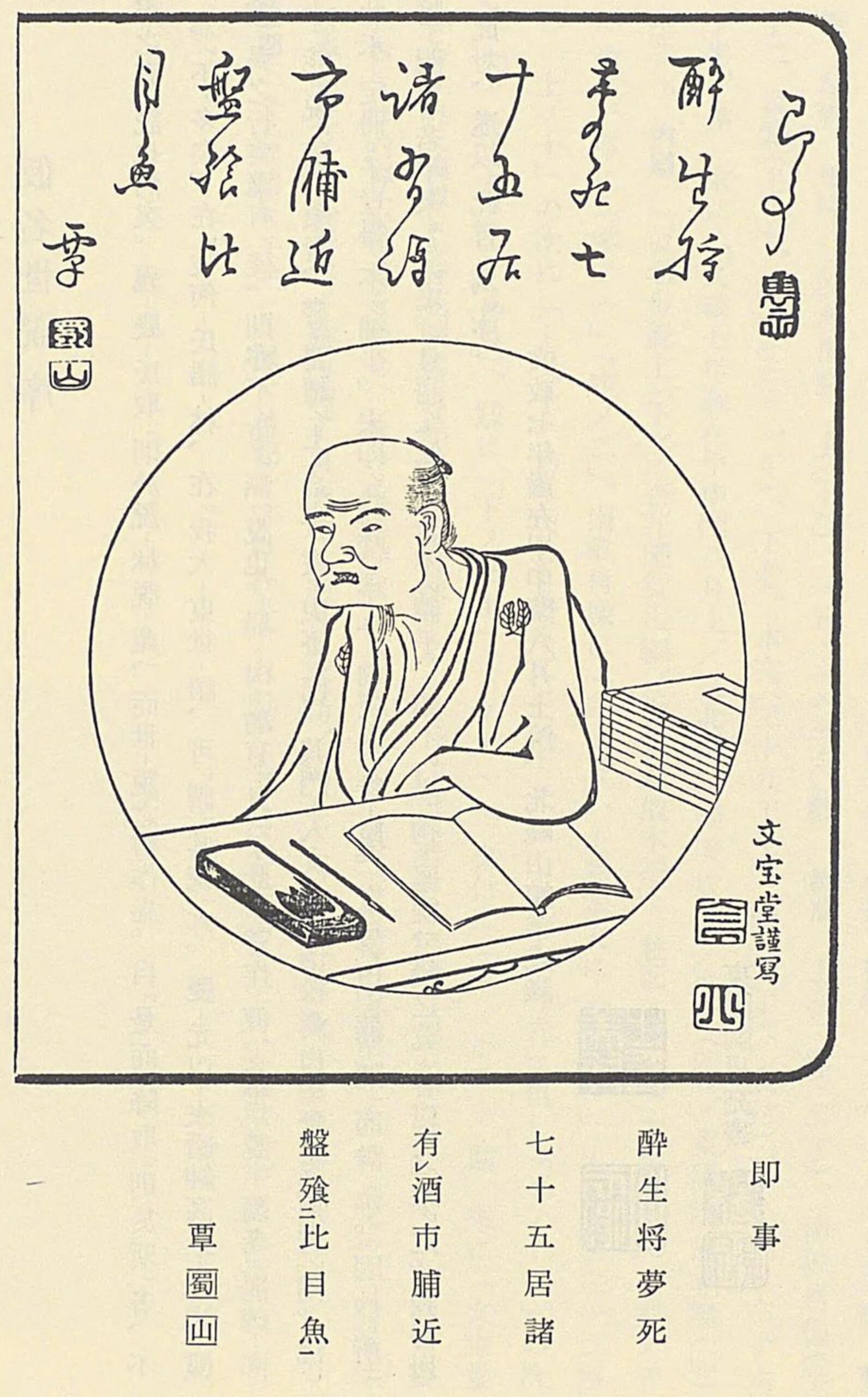

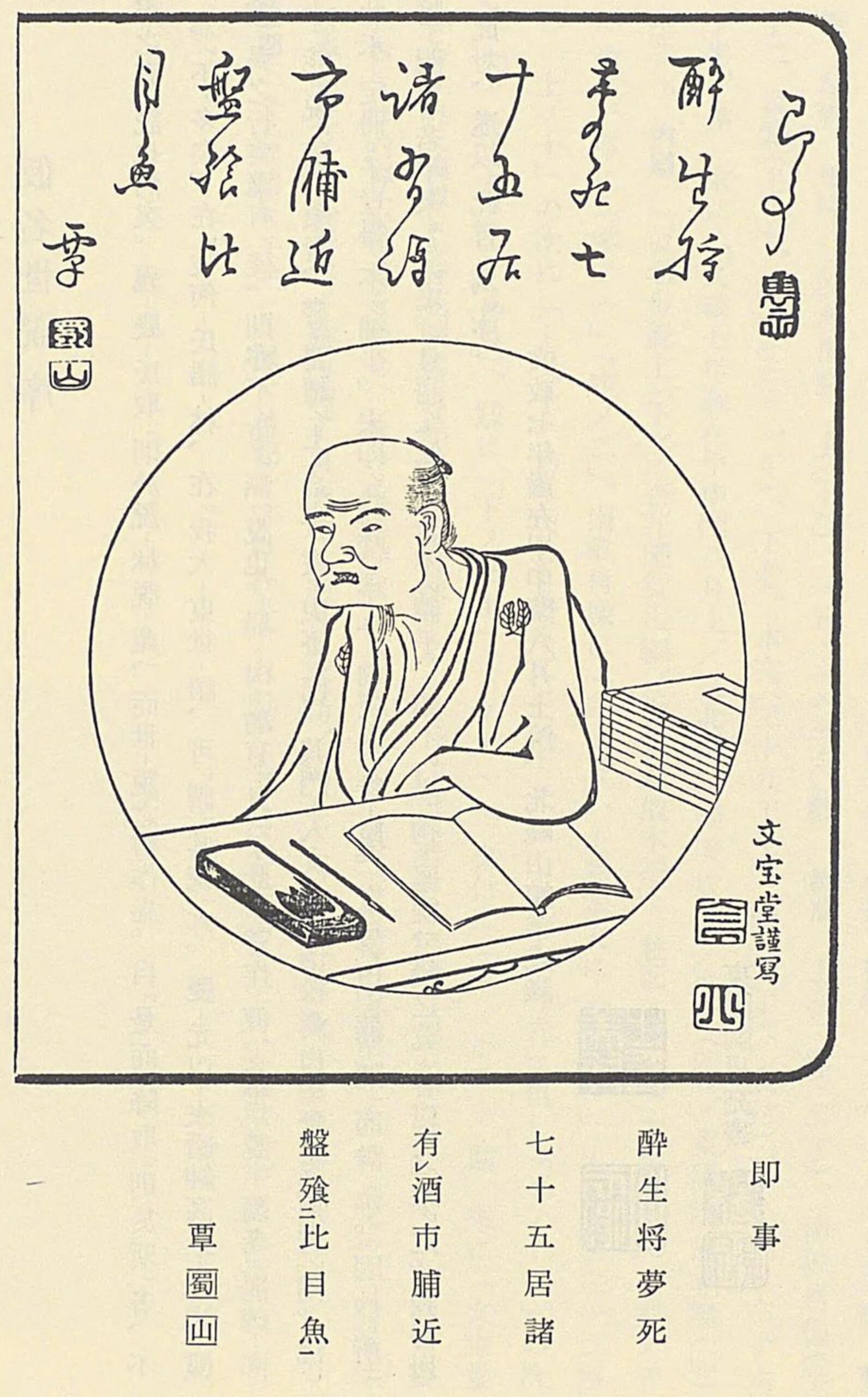

太田蜀山(南畝) 正しくは「大田」と書きます。また、Wikipediaによれば「名は

覃、字は子耕、南畝は号である。通称、直次郎、のちに七左衛門と改める。別号、

蜀山人、玉川漁翁、石楠齋、杏花園、遠櫻主人、巴人亭、風鈴山人、四方山人など。

山手馬鹿人も別名とする説がある。狂名、

四方赤良。また狂詩には

寝惚先生と称した」。生年は寛延2年3月3日(1749年4月19日)。没年は文政6年4月6日(1823年5月16日)。74歳

大田南畝の像「仮名世説」

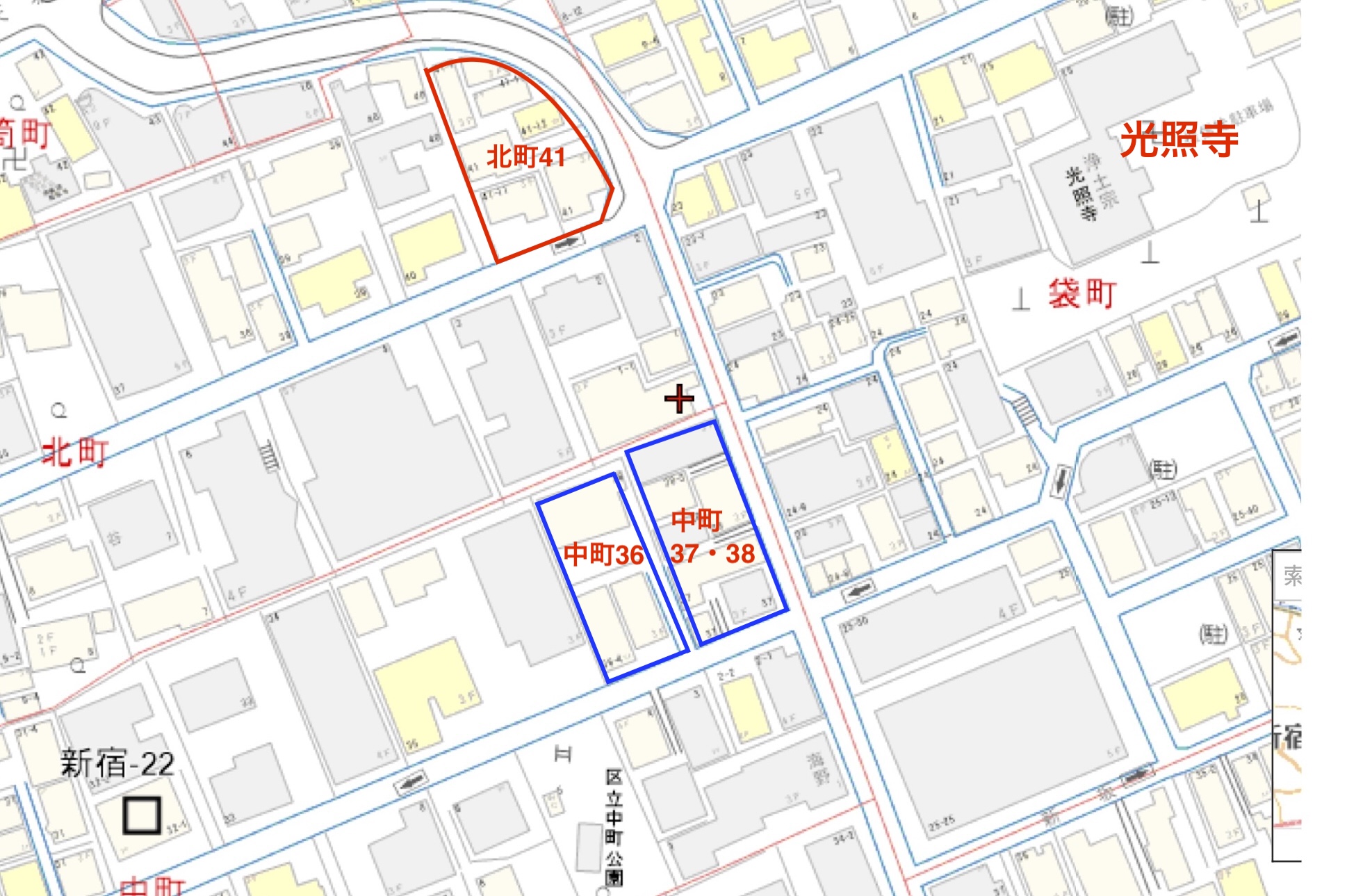

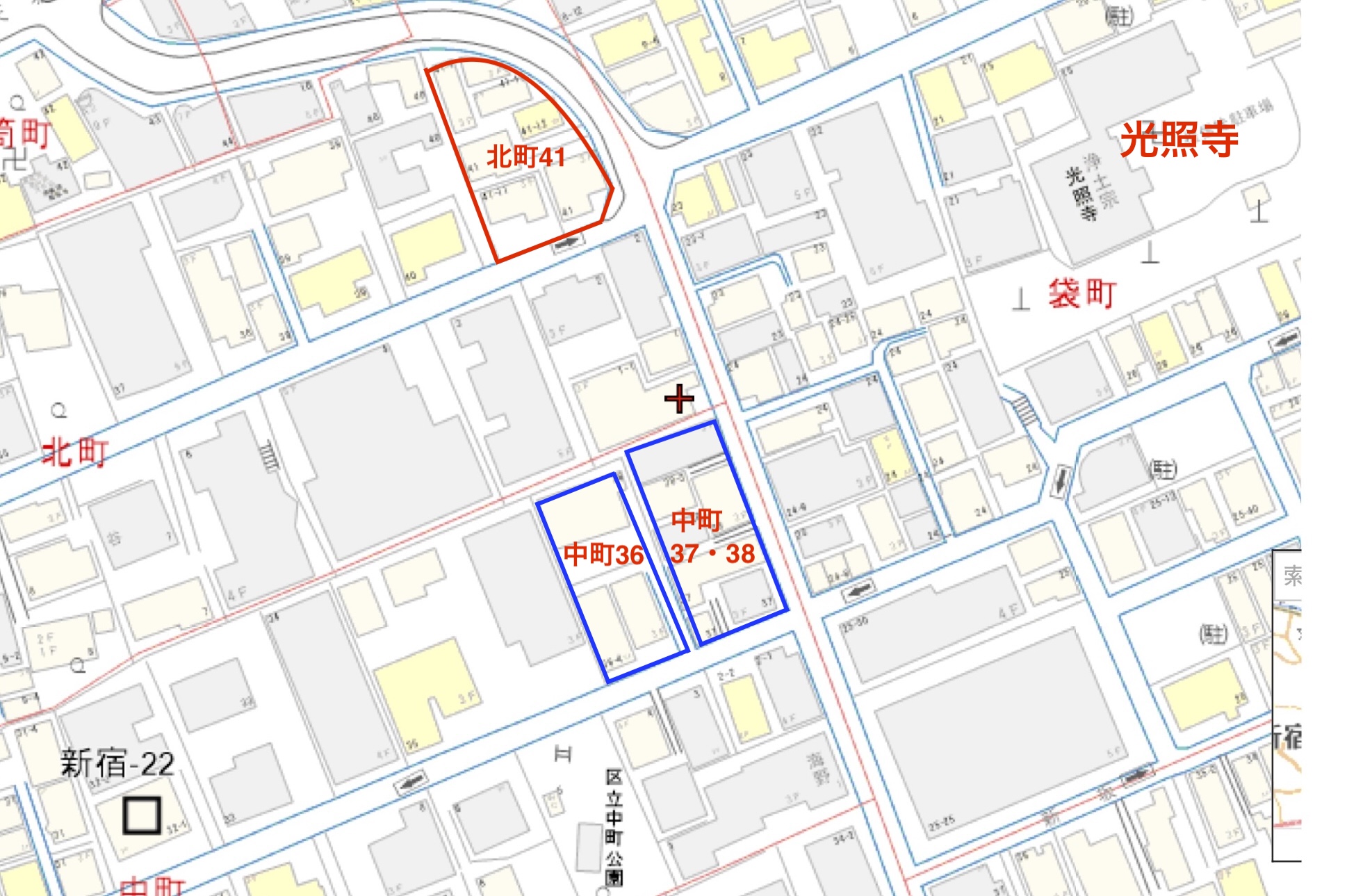

北町41 実際は中町でした。なぜ北町は間違いだったのか、詳しくは「大田南畝の住居跡」で。ちなみに、森銑三著作集第1巻「南畝の日記」(中央公論社、1970)201頁には「南畝は34歳の新春を、その牛込中御徒町の家にめでたく迎えたのである」となっています。

全国地価マップ | 地図表示

光照寺前通り 光照寺の前の通りで、東側には地蔵坂(藁店)がありますが、西側には通称名も含めて何もなさそうです。

幕府の儒者 儒者は江戸幕府の職名で、将軍に儒学の経典を進講し、文学をつかさどる人。しかし、南畝が儒者だったという事実はありません。

文化6年(1809)大久保へ転居するまでの60年間をここに居住 「大田南畝の住居跡」によれば「文化元年(1804)小日向に転居するまでの56年間」でしょう。

| No | 名称 | 種別 | 坪数 | 住所 | 現在地 | 期間 | 備考(数え年) |

| ① | 息偃館 | 借地 | 200坪 | 牛込中御徒町 | 新宿区中町37・38 | 寛延2年(1749)~? | 1歳〜 |

| ② | | 借地 | 210坪 | 牛込中御徒町 | 新宿区中町36 | ?~文化元年(1804) | 〜56歳 書斎「巴人亭」 |

| ③ | 遷喬楼 | 買得 | 93坪 | 小日向金剛寺坂上 | 文京区春日2-16 | 文化元年(1804)~同6年 | 56歳〜 年賦購入。2階建て |

| ④ | | 拝領 | 139坪余 | 牛込若松町 | 新宿区大久保 | 文化6年(1809)~同9年 | 61歳〜 |

| ⑤ | 緇林楼 | 拝領 | 150坪余 | 駿河台淡路坂上 | 千代田区神田駿河台4-6 | 文化9年(1812)~文政6年(1823) | 64歳〜 大久保と交換 |

東京の三十年 岩波書店の内容では「明治14年、花袋が11歳で出京してからほぼ30年の東京という街の変遷と、その中にあって文学に青春を燃焼させた藤村・独歩・国男ら若い文学者の群像を描く。紅葉・露伴・鴎外ら先輩作家との交流にも触れ、花袋の自伝であるとともに明治文壇史でもある」

中町の通——そこは納戸町に住んでゐる時分によく通つた。北町、南町、中町、かう三筋の通りがあるが、中でも中町が一番私に印象が深かつた。他の通に比べて、邸の大きなのがあつたり、栽込の綺麗なのがあつたりした。そこからは、富士の積雪が冬は目もさめるばかりに美しく眺められた。

それに、其通には、若い美しい娘が多かつた。今、少將になつてゐるIといふ人の家などには、殊にその色彩が多かつた。瀟洒な二階屋、其處から玲瓏と玉を轉したやうにきこえて來る琴の音、それをかき鳴らすために運ぶ美しい白い手、そればかりではない、運が好いと、其の娘逹が表に出てゐるのを見ることが出來た。

轉ぶ まろぶ。転ぶ。ころがる。ころぶ。倒れる。 |

森銑三 もりせんぞう。書誌学者、随筆家。戦前は東京帝大史料編纂所勤務。戦後は早稲田大学で書誌学を講義。近世の人物の伝記などを研究し、資料を探索して埋もれた人物を発掘した。生年は明治28年9月11日。没年は昭和60年3月7日。89歳