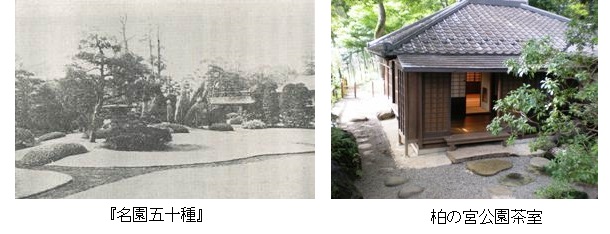

近藤正一氏がまとめた「名園五十種」(博文館、明治43年)です。現代語ですが、それでも「靉靆」「広濶」「都雅」「幽邃」など熟語自体が不明でした。また「めて」「ゆみて」は右手と左手でした。

現代語には「棠檀」はなく、「棠」は「やまなし。からなし。バラ科の落葉高木」、「檀」は「山野に自生する、にしきぎ科の落葉低木」でわからず、そこで中国語「棠檀」から英語(boxwood)になおし、間違えても仕方がないけど「柘植の木」「黄楊の木」だとしています。正確な答えを知っている人は教えてください。

| 矢来の酒井家の庭といへば誰知らぬ人のない名園で梅の頃にも桜の頃にも第一に噂に上るのはこの庭である。 弥生の朝の風軽く袂を吹く四月の七日、この園地の一覧を乞うべく車を同邸に駆った。唯見る門内は一面の花で、僅にその破風作りの母屋の屋妻が雲と靉靆く桜の梢に見ゆる所は土佐の絵巻物にでも有りさうな様で如何にも美い……美いと云うよりも上品というべきな構えである。この門内の様子と応接の間の装飾の優雅なるとで先ず庭の趣味も大抵は推し図らるる。応接所を出て、壮麗な入側を誘がれて書院に出づると茲に面せるが即ち庭園である。 |

車 明治43年ですから人力車でしょう。

駆った かる。速く走らせる。急がせる。

破風作り 日本建築で、屋根の造り方の一つ。両端に破風を設けたもの。「破風」とは切妻造りや入母屋造りの妻側にある三角形の部分。

母屋 寝殿造りで、庇に対し、家屋の主体をなす部分。

屋妻 夫婦の寝所。

靉靆 あいたい。雲がたなびくこと。

梢 枝の末。幹の先

構え かまえ。造り。構造。家屋などの外観。本来は「しつらう」「しつらえる」という言葉は「設う」「設える」(こしらえ設ける。備えつける)に使うもの。

入側 いりがわ。近世の書院造りで、濡れ縁と内部の部屋との間に設けられた畳敷きの廊下。縁座敷。

書院 書斎。もとは寺院の僧侶の私室。室町時代以降、武家・公家の邸の居間兼書斎。書院造りにした座敷。武家では儀式や接客に用いた。位置によって表書院・奥書院、構造によって黒書院・白書院などの名がある。

茲 ここ。此処、此所、此是、爰、茲。近称の指示代名詞。

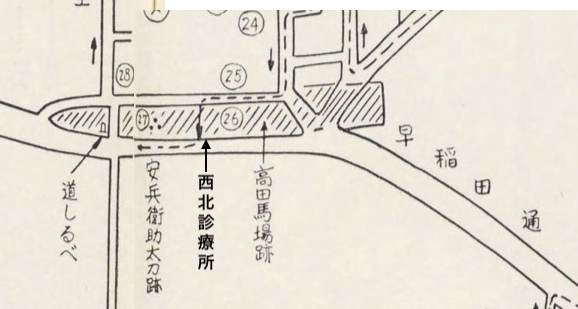

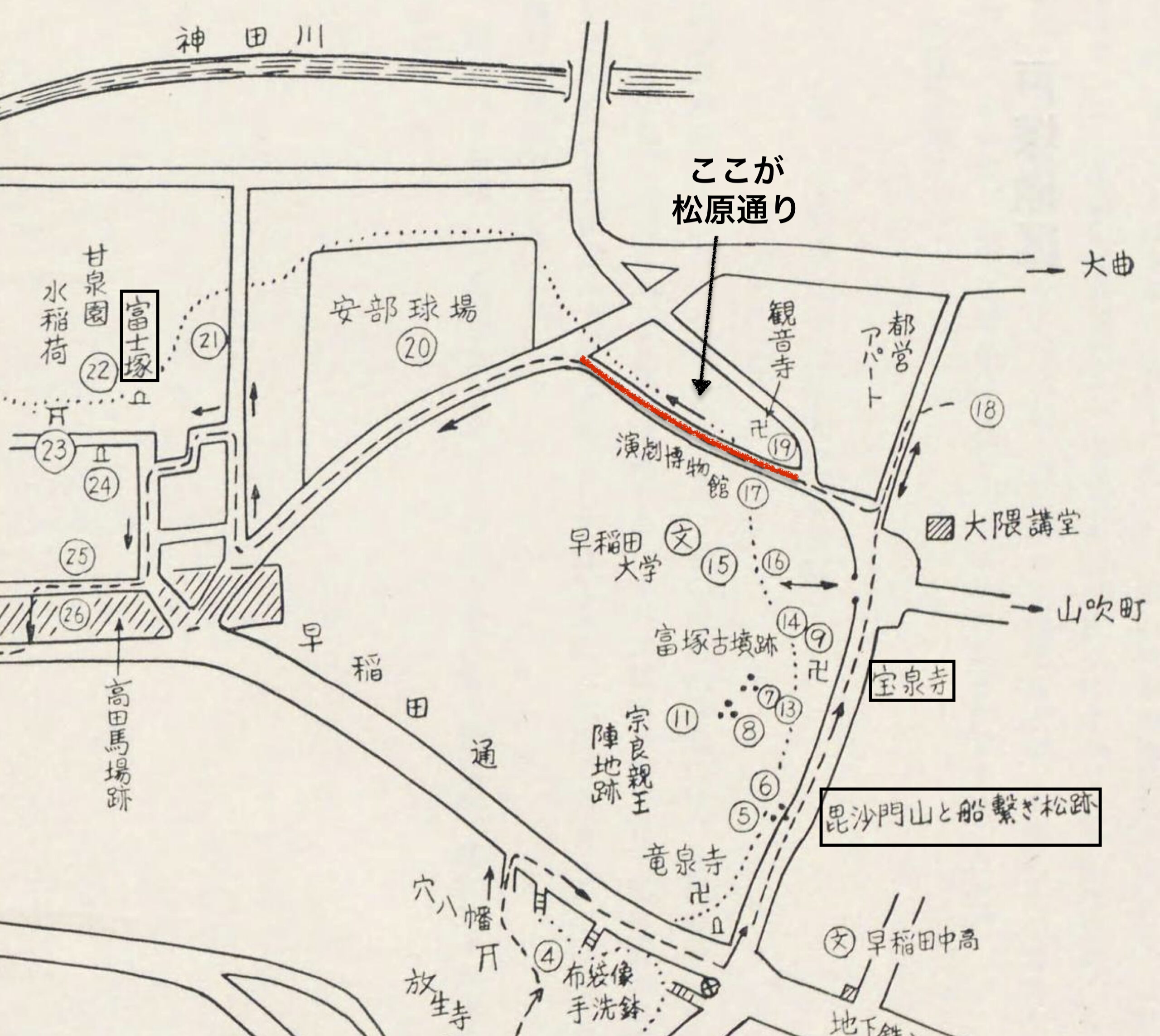

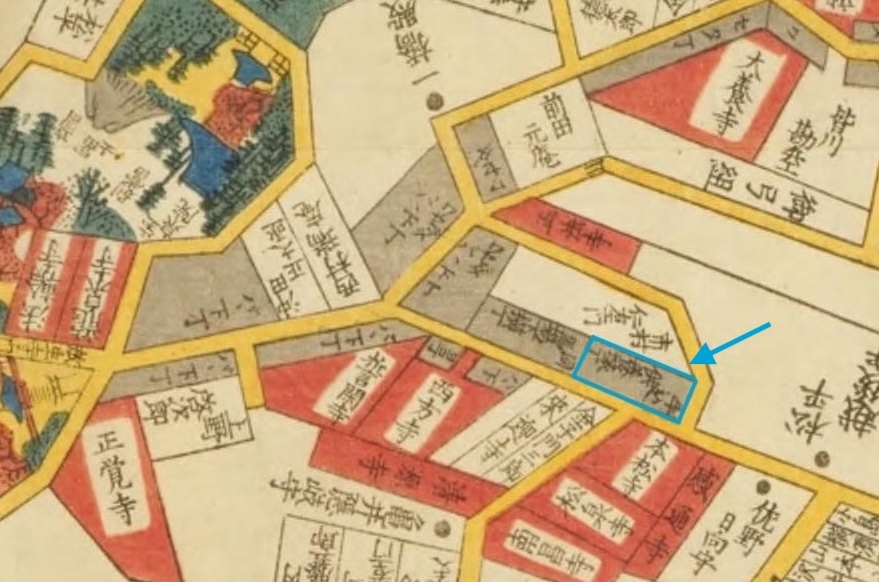

酒井邸の母屋は現在の矢来町ハイツです。当時の入り口は南側ですが、現在はフェンスが長く続いて、人間は通れません。当時は入り口から応接所に入り、書院に行き、そこで庭園に出ています。図では母屋は板塀で囲まれ、おそらく「酒井邸」の「酒」の東側周辺か一本北の道路に出てきた所でしょう。

| 遉に旧高十幾万石を領せられた大諸侯の園地だ。地域の広濶いことは云うまでもなく、その結構の都雅優麗で手入れの行き届いておるには先つ目を驚かすといってよかろう。如何にも心地の好い庭である。陽気な……晴々とした庭である。庭というものは樹木鬱蒼と深山幽谷の様を写すものとのみ考えておる人には是非この庭を見せてやりたく思うた。 庭は天鵞絨氈を敷いたような綺麗な芝生の広庭で所々に小高い丘があって丘の上には松や紅葉やその他の常磐木が位置よく配置され、又その間には毬形に刈り込んだ躑躅や棠檀で以て調子抜けのせぬように配合が取ってある。左手を見遣れば緑の色濃き常磐木の植込でこの間には燈籠もあれば捨石もある幽邃な木立、それが檜の香りのするような新築の客殿に対して居る調和の好いことは到底も筆には尽されぬ。 |

諸侯 江戸時代の大名

園地 公園、庭園など園と呼ばれる地域。

広濶 こうかつ。ひろびろと見渡すかぎりひらけること。ひろい。空間・面積が大きい。

結構 全体の構造や組み立てを考えること。構造や組み立て。もくろみ。計画。

都雅 みやびやかなこと。

鬱蒼 うっそう。樹木が茂ってあたりが薄暗い。

深山幽谷 しんざんゆうこく。人けのない奥深い山や谷

天鵞絨 ビロード。織物の表面を毛羽または輪奈でおおった織物の総称

氈 せん。毛織の敷物

常磐木 ときわぎ。年中、葉が緑色の木。常緑樹

毬形 毬の形をして小さく丸いもの

躑躅 ツツジ科ツツジ属の植物の総称

棠檀 どうだん。不明。「柘植の木」「黄楊の木」か?

棠檀 どうだん。不明。「柘植の木」「黄楊の木」か?

左手 ゆんで。弓手。左手の異称。「ゆみて」は弓を持つ左手、「馬手」は馬の手綱をとる右手。

見遣る みやる。遠くの方を見る。その方を見る。

燈籠 戸外用の灯火器。風から守るため火炎部を囲う構造(火袋)をもつ。右図。

捨石 道ばたや、野や山にころがっている、誰も顧みない岩石。築庭で、風致を添えるために程よい場所にすえておく石。

幽邃 ゆうすい。景色などが奥深く静かなこと

檜 ひのき。ヒノキ科の常緑高木

客殿 きゃくでん。貴族の家や寺院などで、来客と面会する建物や部屋。

| 正面の小高い芝生の丘の一方には見上ぐる程大いなる蘇鉄があってこの彼方は大樹小樹が高く低く枝さし交したる間に芽出しの楓や、はだうこんなどが或は赤く或は黄色に美い彩りをしておる様は丁度芝生に幔幕を張ったようだ。この幔幕のような美い植込の彼方は一面の梅林で見渡す限り幾百株とも知らぬ古梅が植っておる。花の盛りは如何なであろう。然し未だ所々に咲き残って……残雪を留むる一株二株の花に却て床しみの深い所も見ゆる。芝生の間につけられたる小径を右手に進めば刈り込んだ檜を「ぐ」の目形に二列に植えて奥殿の庭との境を劃せられている。大抵の庭は斯る所を四つ目垣か建仁寺垣にするというのが定式のようになっておるに、それを斯く構われたのは非常に面白い趣向で、加之もこの刈込みというのが嫌味なものであるに、茲所のは少しも然うは見えぬ。却って上品に気高く見ゆるのが不思議だ。植方にも依るだろうが一つは四辺との調和にも依るだろう。この植込……見切りの植込の中程に萩の袖垣を構った風雅な庭門があって彼方に通うべく小径が付けている。垣に沿って一叢の熊笹を植え、熊笹の傍には柊南天の錦の如に照ったのが立っている様子は只美いと云う外に賞讃の辞がない。門下に立って奥庭の景容を見るに松もあり、楓もあり、桜もあって、曲の手に植られた木立の下に疎な生垣を結い廻されたるがその透間から後園の菜花が隠見するなど飽迄も和暢かで長閑な趣向の庭である。 |

さし交す 差し交わす。さしかわす。両方から差し出して交差させる。

はだうこん 肌ウコン。抗酸化作用や抗炎症作用があり、肌の老化防止やニキビの炎症を抑える効果があるという。

幔幕 式場や会場などで、まわりに張りめぐらす幕

床しみ ゆかしみ。懐かしむ。興味を持つ。

右手 めて。馬手。馬上で手綱を取る方の手。

奥殿 奥のほうにある建物。

劃 かぎる。くぎる。わかつ。区分けする。書きかえ字は「画」

四つ目垣 よつめがき。竹垣の一種。竹を縦横に組み、すきまを方形としたもの

建仁寺垣 けんにんじがき。竹垣の一種。竹を隙間なく敷き詰めるもの

加之も 「加之」は「しかのみならず」。そればかりでなく。それに加えて。

植方 植える方法。植物の苗や苗木を位置を決めて土に植える方法。

見切り 見える限り全部。一括。先を見込んで切り捨てること。みかぎる。みすてる。よく見て判断する。情勢をみきわめる。

萩 マメ科ハギ属の落葉低木か多年草の総称。

袖垣 日本家屋で、玄関の脇や裏木戸の周囲などに目隠しを目的にする垣根。主材料は竹。

一叢 ひとむら。草が群がり生える。くさむら。

熊笹 くまざさ。イネ科の植物。山地に自生。葉は幅の広い長楕円形。

柊南天 ひいらぎなんてん。メギ科の常緑低木。江戸時代に渡来し、庭木で、高さ約一メートル

錦 二色以上の色糸や金銀糸を使って、きれいな模様を織り出した、地が厚い高価な絹織物。

曲の手 かねのて。曲尺。直角に曲がっていること。直角。かぎのて。

後園 家のうしろにある庭園

菜花 菜の花。アブラナ科アブラナ属の花の総称。

隠見 いんけん。隠れたり見えたりする。見え隠れ。

和暢 わちよう。のどやか。

長閑 静かで穏やかな。のんびりとくつろいでいる。

| 若し眼を上げて西南の空を見遣れば参天の老杉と榎の大樹が霞の彼方に立ちて一入庭の奥を深からしむるに此れに続く当家の菩提寺なる長安寺の木立が小山の如く聳え、後庭の桜が雲のようにむらむらとその裾を立籠めている所はこの庭園の為には絶好の背景を作って居る。 憾らくはこの庭の景趣を悉く筆にすることが出来ないのだ。セメテその十分一の景色がレンズに入ったならば……たとえ十分とは行かぬまでもその趣味の一斑は之を読者に紹介することが得らるるものを之は特に伯爵家と読者に対し著者の深謝せねばならぬ所である。 |

一入 ひとしお。ひときわ。いっそう。

菩提寺 ぼだいじ。先祖の位牌を安置して追善供養をし、自身の仏事をも修める寺。家単位で1つの寺院の檀家となり、墓をつくること。

長安寺 号は延命山。禅宗。明治の初年に廃寺に。

後庭 こうてい。建物の裏側にある庭園。おくにわ。

立ち籠める たちこめる。立込める。立籠める。 霧、煙などが一面に満ちおおう。

憾らく うらむ。憾む。恨む。怨む。望みどおりにならず、残念に思う。

景趣 おもむき。ありさま。風趣

一斑 いっぱん。全体からみてわずかな部分。一部分。意味は「ヒョウの毛皮にあるたくさんのまだら模様のうちの一つ」

深謝 心から感謝する。心からわびる