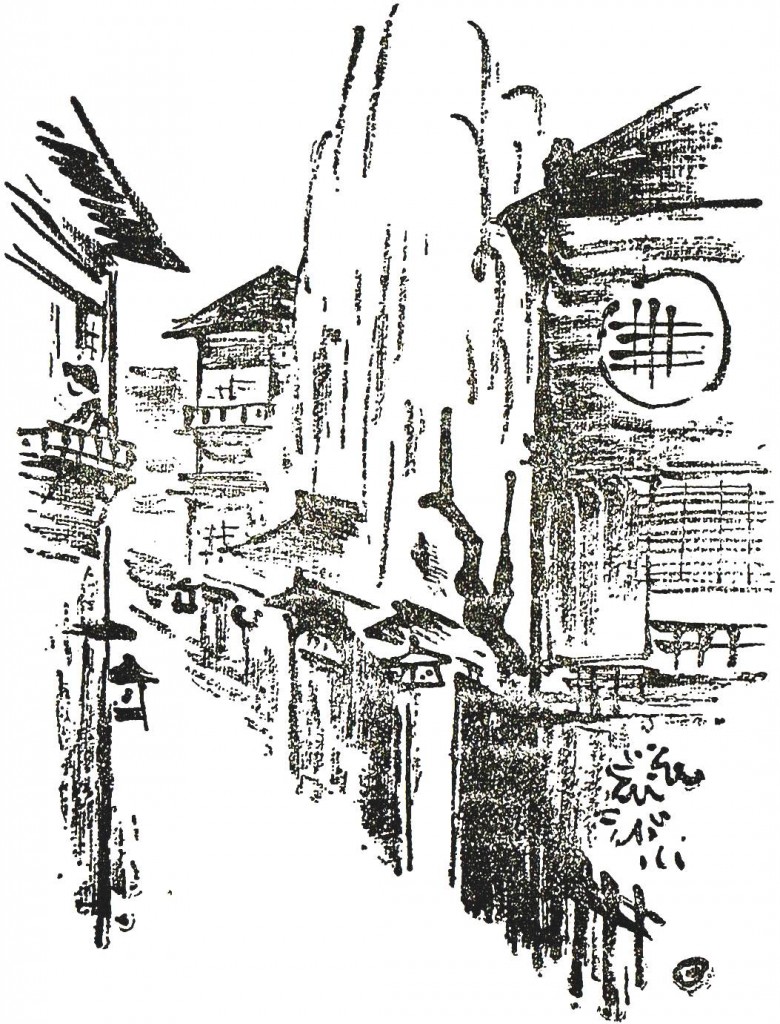

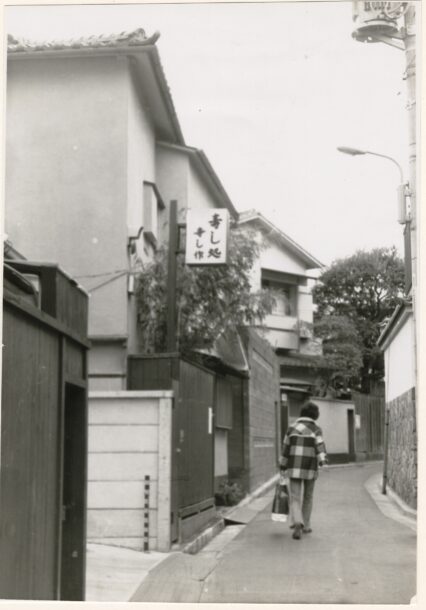

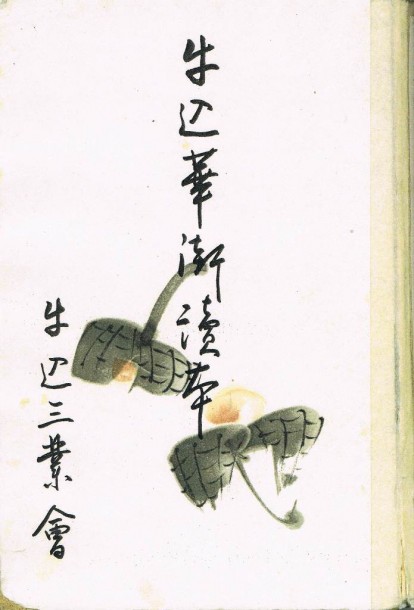

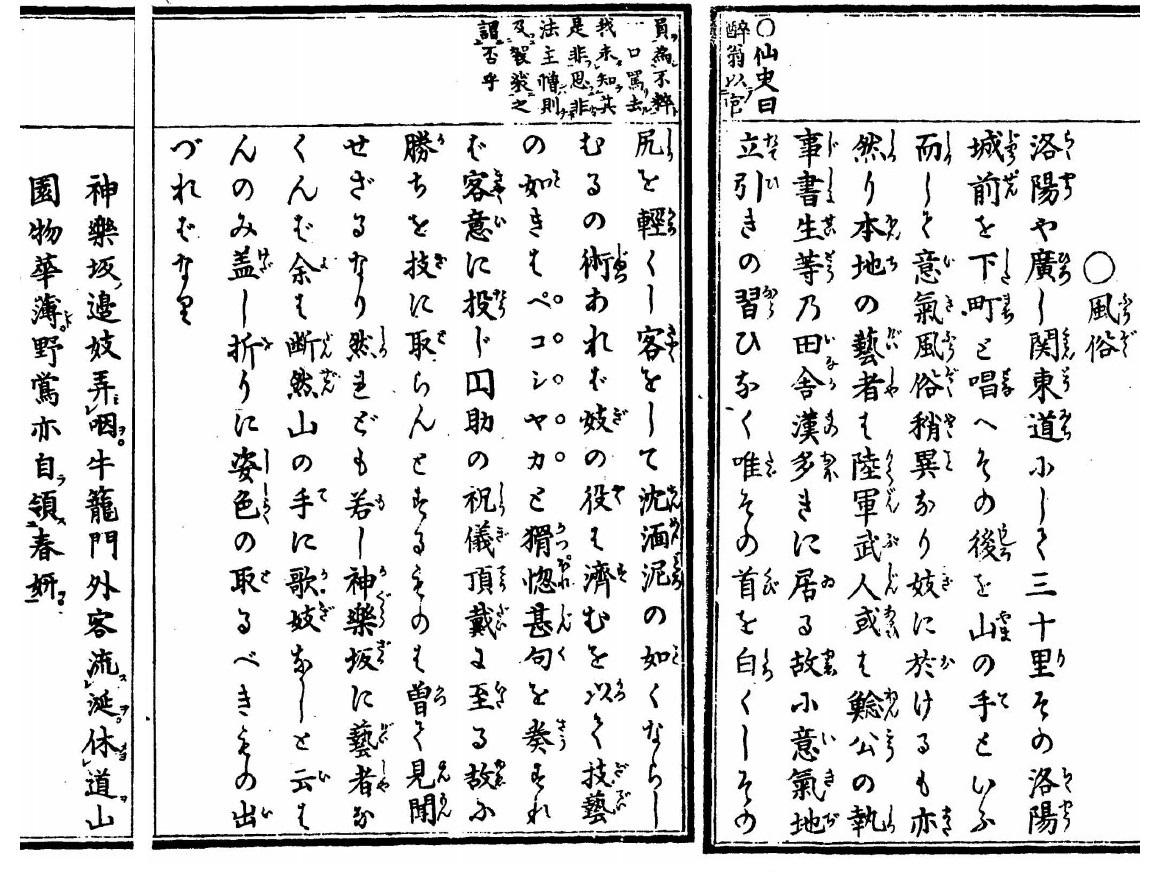

新知社の「婦人文芸」から小坂たき子氏の「神楽坂風景」(昭和12年2月)です。

「婦人文芸」は昭和9年6月から昭和12年8月までの約3年間(全37号)、主宰者の神近市子氏と鈴木厚氏が刊行した婦人文芸誌です。

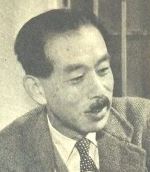

小坂たき子氏は明治42年1月27日に生まれ、没年は平成6年。「神楽坂風景」は28歳の作品でした。氏は初めはプロレタリア文学運動の一翼を担い、続く49年間は主婦、その後、ある文芸同人誌に参加しています。

作品としては戦前の「日華製粉神戸工場」(雑誌『プロレタリア文学』に発表。白揚社、昭和7年)、本名の小坂多喜子氏の「女体」(永田書房、昭和53年)「わたしの神戸 わたしの青春 わたしの逢った作家たち」(三信図書、昭和61年)などです。

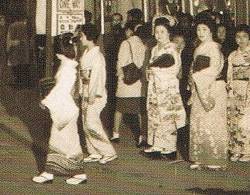

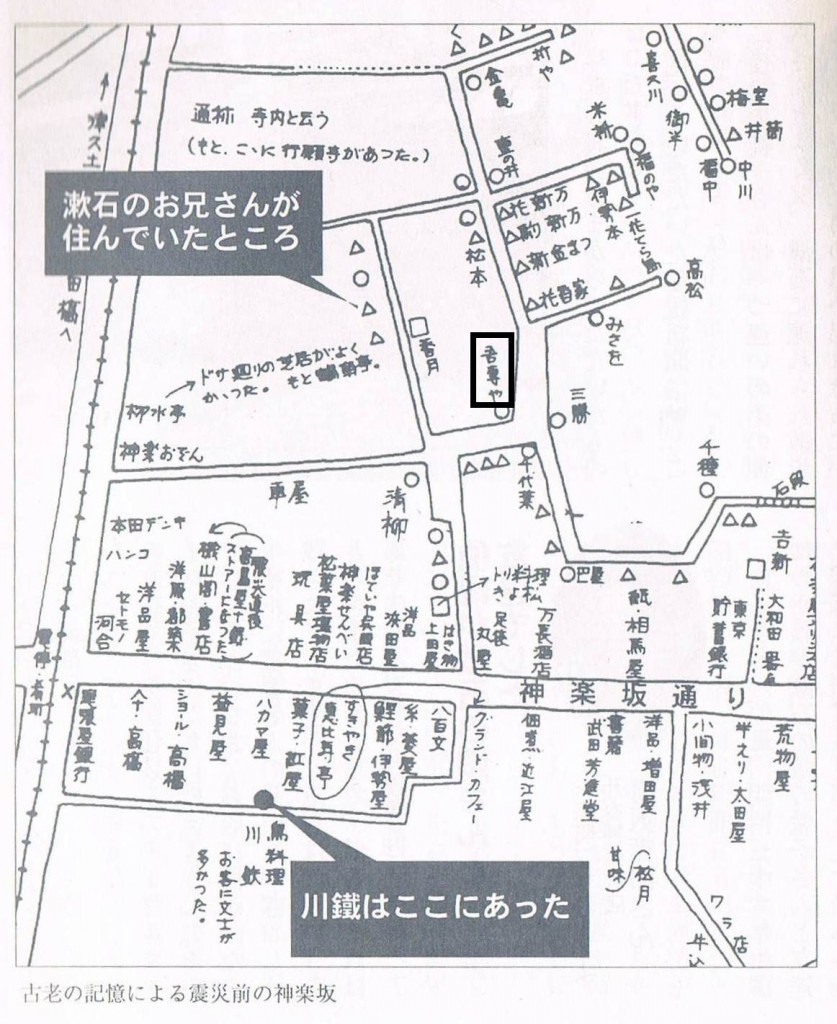

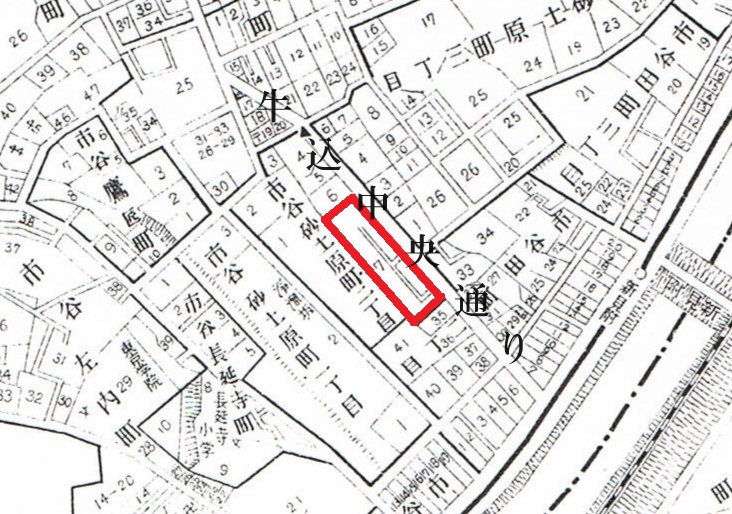

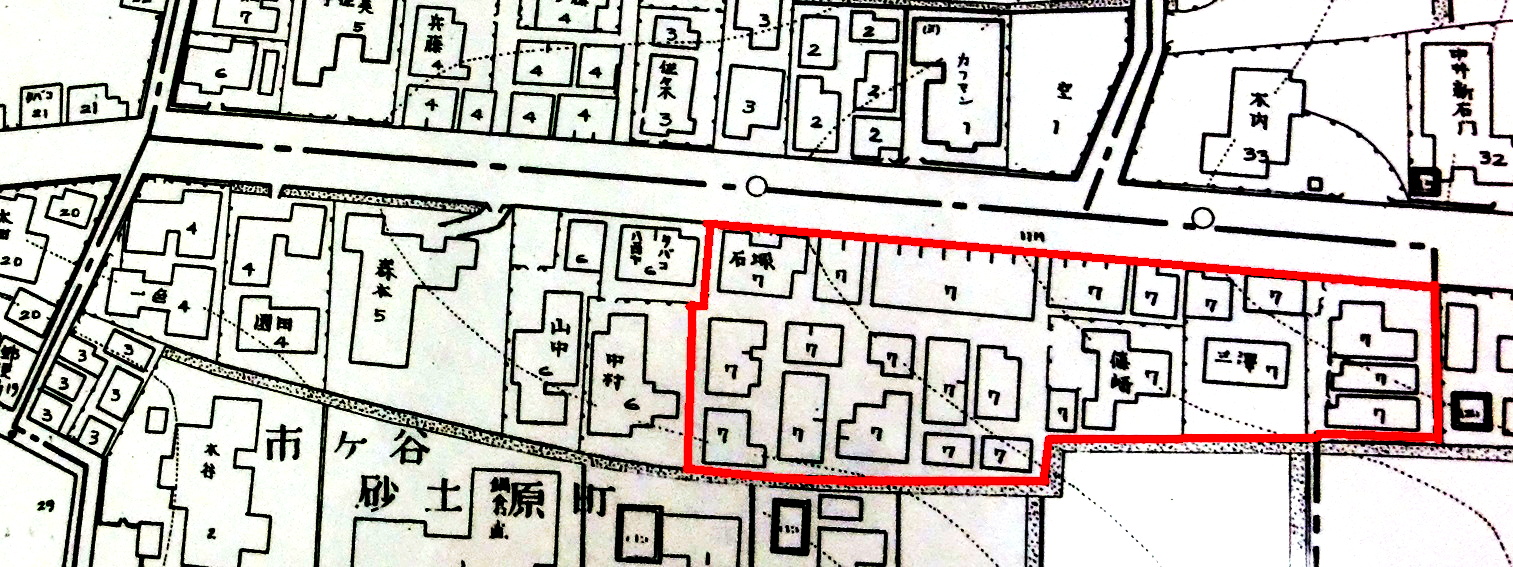

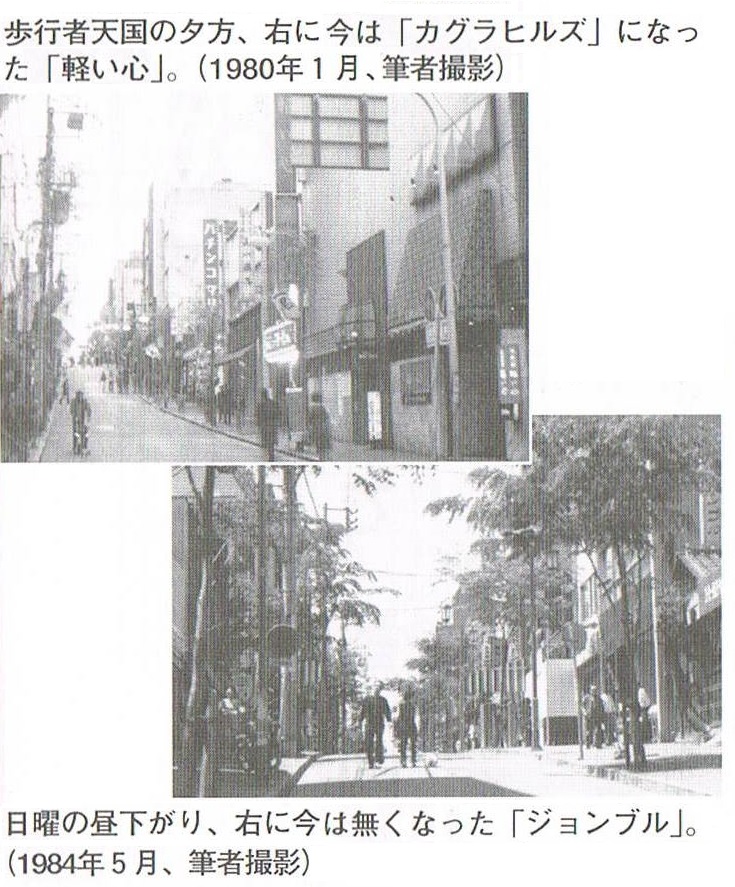

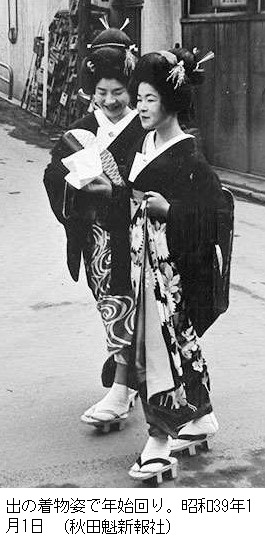

| 牛込砂土原町へ移り住んでもう半ヶ年近くなる。一週間に二度位の割合で神樂坂へ散歩かたがた買物に出るのだが、ついぞこれはすばらしいと目をそばだてるやうな女性に出會つたことがない。銀座などのやうに歩けば何時も出會ふといふやうな特殊な顏ぶれもなく、何時も異つた顏が歩いてゐる。この近辺のプチ・ブルジョアのモダンお嬢さんや奥さんは買物や、散歩にはおほかた銀座へ出るのであらう。神樂坂に現はれる人は七八拾圓程度の月給をやりくりしてゐるらしいそのへんの世帯やつれのしたお内儀さんや商店の女房や田舎出の女學生などで、銀座へ出るには交通費が惜しいといつた種類の如何にも田舎くさい雜然とした女性ばかりである。商店もそういふ女性相手の特長のない平凡な店ばかりである。けれども神樂坂をいろどる女性に神樂坂藝者がある。咋日牛込館で「ジークフェルト」の割引をぼんやり待つてゐたら、あの坂道をひきもきらず、棲を取つて、帯をだらりと後にたらした、晴衣姿の藝妓が、子供に三味線を持たして、通つて行つた。そのときはどうしたわけか妙におばあちゃん藝者ばかりで、とそ機嫌で顔を染めて通つて行つた。なかには田舎の茶屋などで見かける牛の首のやうな黒い肥つたえり首を突出した女もゐた。みんな黒いこはまちりめんの幾度も染め返したやうな古くさい晴衣などが足許から伝つてくる底冷えする寒気を一そうさむざむと感じさせた。 しかし通りを歩いてゐる若い妓のなかにはときたま目をそばだゝせるやうな綺麗な妓がゐる。紅屋などでもぢり外套の若旦那風の男に連れられ、紫の繻子のコートなど着た堅氣造りの女のなかには、肌のすきとほるほど蒼い、そのくせぼて/\と肉のついた、おつとりとした美しい女を見かける。深水 の絵などにあるやうな日本の女の美しさといふやうなものを感じさせる。 神樂坂をいろどるこれらの藝妓の姿を取りのぞいたら、何んと殺風景な風俗であらう。私などは藝者の姿を見るのが樂しみで、神樂坂を歩くのである。こゝの藝妓は二流か三流どころなのであらうがそれでも楽しい。けち/\と世帯やつれのした女なぞ見たくないなどと云つたら叱られるかしら。しかしかういふ奥様のなかでもとき/”\新婚らしい若い女には紫のしぼり銘仙など着て山手のインテリマダムといつた女にも出會ふが、気をつけて見ると學生は別として髪を切つた女などには出會はない。断髪に和服といふ姿で歩いてゐるのは私ぐらひのものである。かう書いてくると神樂坂には特殊な表情がない。純粋な山の手といふ感じもしないし、さればと言つて下町でもない平凡な何處にでも居るやうな女が歩き、平べつたい店が並んでゐる。 暮に坂の途中でかなり高級な古着のたゝき賣りがあつた。昔流行つた縞銘仙の着物を着、たぼを入れて髪を結つたお内儀さんや、セルのコートを着たお婆さんや日本髪の若い娘などが、三十分も一時間も風に吹かれて熱心に立つて見てゐたが、誰も買はない。私と一緒に居た神樂坂には古い馴味の友達が、われ/\と同様で、懐中に十圓と纒つた金を持つて歩いてゐる奴はないんだよ、と云つてゐたが、そうかも知れない。少し登つた床屋の前の露店では一圓五十銭の金ぴかの人絹の帯が飛ぶやうに売れてゐた。 |

そばだてる 欹てる。物の一端を高く持ち上げる。注意力を集中する。

内儀 他人の妻を敬っていう語。多くは町家の妻。

ジークフェルト ジーグフェルドか。アメリカ映画「巨星ジーグフェルド(The Great Ziegfeld)」。米国の公開日は昭和11年11月。

ひきもきらず 引きも切らず。絶え間なく。ひっきりなしに。「いきもきらす」では「激しく動いたりして、せわしい呼吸をする。あえぐ」

棲を取る 歩くときに引きずらないように、手で裾をつまみ上げること。芸者や舞妓、花嫁に多い。「左褄を取る」とは芸者勤めをすること。

帯をだらりと後にたらした 帯の結び方の一つ。だらりの帯。江戸時代の婦人の間に流行し、後には京都祇園の舞妓が用いた。(芸者はお太鼓結び)

晴衣 はれぎぬ。表立った場面で着る晴れやかな衣服。晴れ衣装。正月の晴衣を着たのでしょう。

とそ機嫌 屠蘇機嫌。正月、屠蘇を飲んでちょっと酔った、よい気持ち。

えり首 くびのうしろの部分。うなじ。くびすじ。

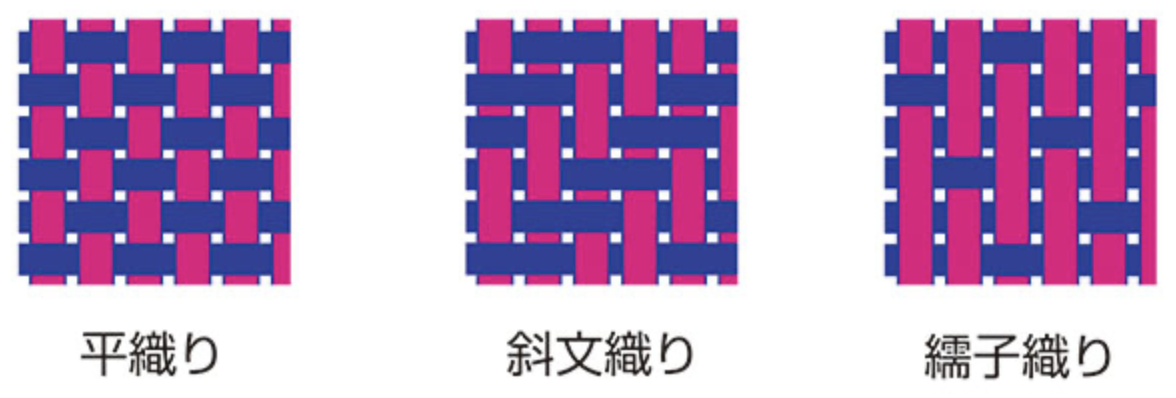

こはまちりめん 小浜縮緬。絹織物縮緬の一つ。経糸と緯糸の割合が、普通縮緬と金紗縮緬との中間のもの。婦人衣料に用いる。金紗縮緬とはさらに細い生糸を用いて薄く織った絹織

もぢり外套 捩外套。男性が着物の上に着る、筒袖や角袖の外套

繻子 しゅす。経糸・緯糸五本以上から構成する。密度が高く地は厚く、柔軟性に長け、光沢が強い。

コート 防寒、防塵、雨よけなどで、普通の衣服の上に着るもの。オーバーコート、レインコートなど

堅気造り まじめな職業についている人のような地味な身なり

ぼてぼて 厚ぼったくて重そうな感じのする様子

深水 伊東深水。出生は1898年(明治31年)2月4日。没年は1972年(昭和47年)5月8日。新版画運動を牽引した美人画の3人の1人。残る2人は川瀬巴水と吉田博。

しぼり銘仙 「絞り」とは人類で1番古い染色法。染料が浸入しないように、布地の所どころを糸で固く縛り、染料の中に浸して白い染め残しをつくる染色法。「銘仙」とは平織した絣かすりの絹織物で、普段着やお洒落着で着用する。

断髪に和服 当時は束髪(髪を一まとめにして束ねる)と和装が大半。一方、断髪(ショートヘアやボブ)と洋装は時代の最先端。断髪に和服も時代の最先端だと言えそうです。ポーラ文化研究所では「大正末期の日本で…モガ(モダンガール)のよそおいを見てみると、断髪や耳隠しに、洋服に身を包みハンドバッグを持ったり、断髪姿に着物をあわせたり…」と書いています。

神楽坂には特殊な表情がない 普通の女性ばかりで、モダンガールなどはいない。

縞銘仙 縞模様の銘仙。「銘仙」とは平織した絣かすりの絹織物で、普段着やお洒落着で着用する。

たぼ 日本髪の後方にはり出た部分

セル 梳毛糸を使った平織りか綾織りの和服用毛織物。セル地。

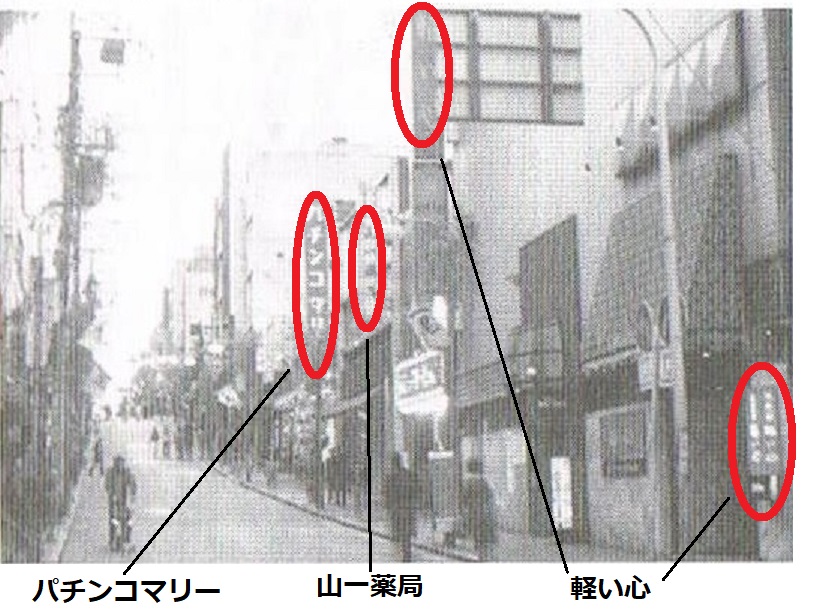

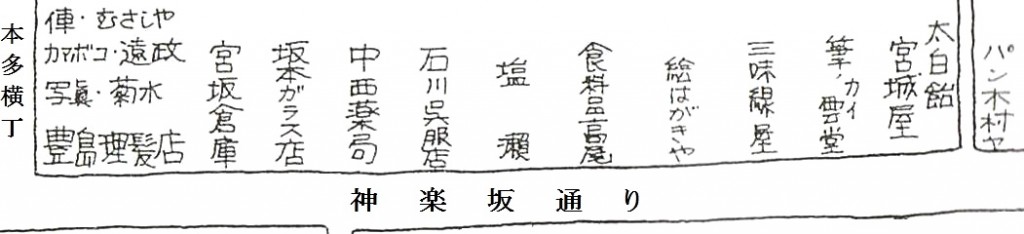

床屋の前の露店 新宿区郷土研究会『神楽坂界隈』(1997年)では昭和5年頃、宮坂金物店前の露店は半襟でした。

人絹 人造絹糸の略。天然の絹糸をまねてつくった化学繊維。レーヨン・アセテートの長繊維

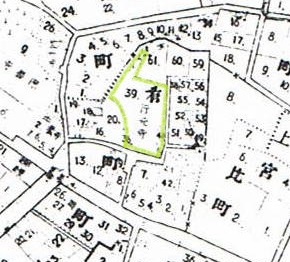

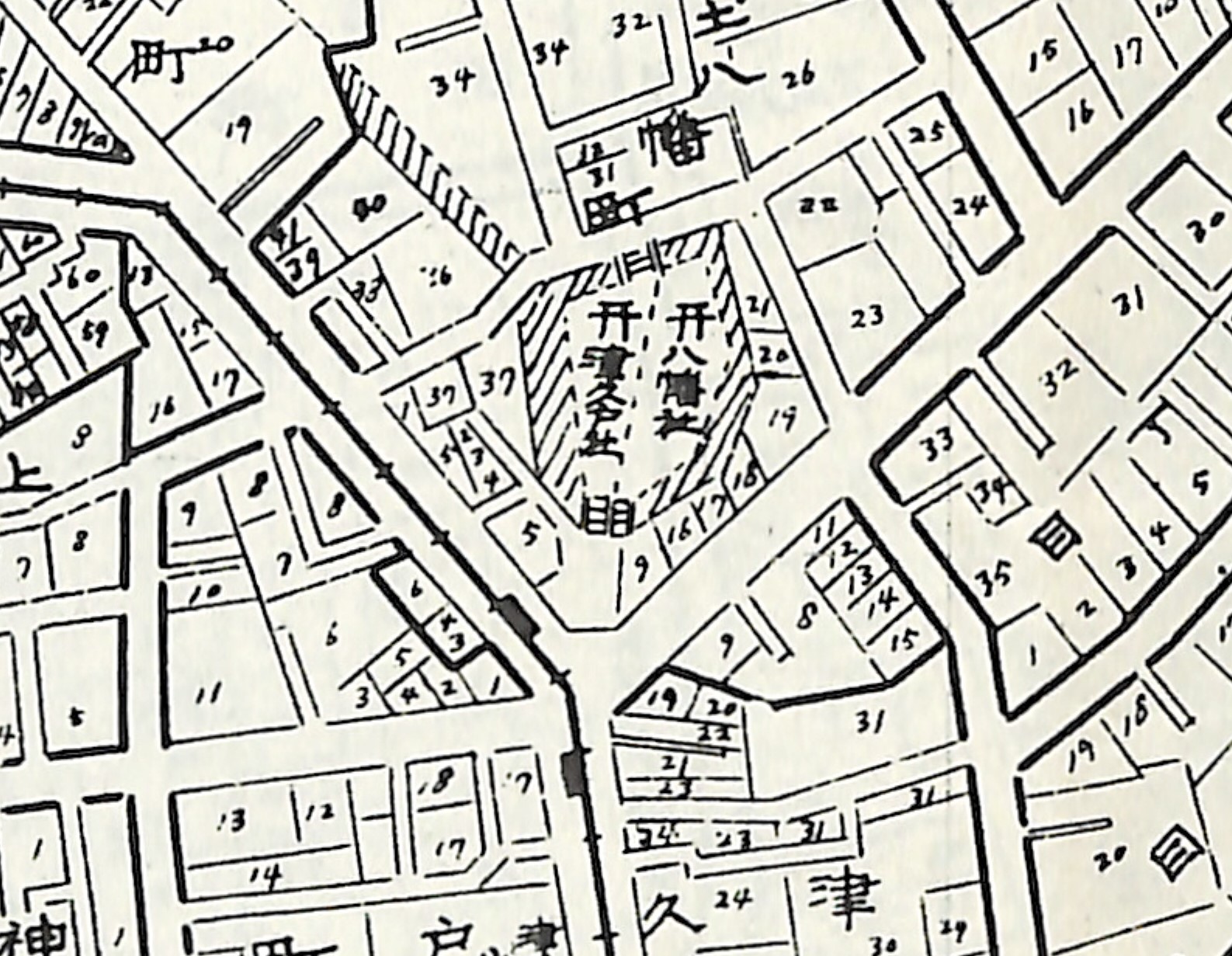

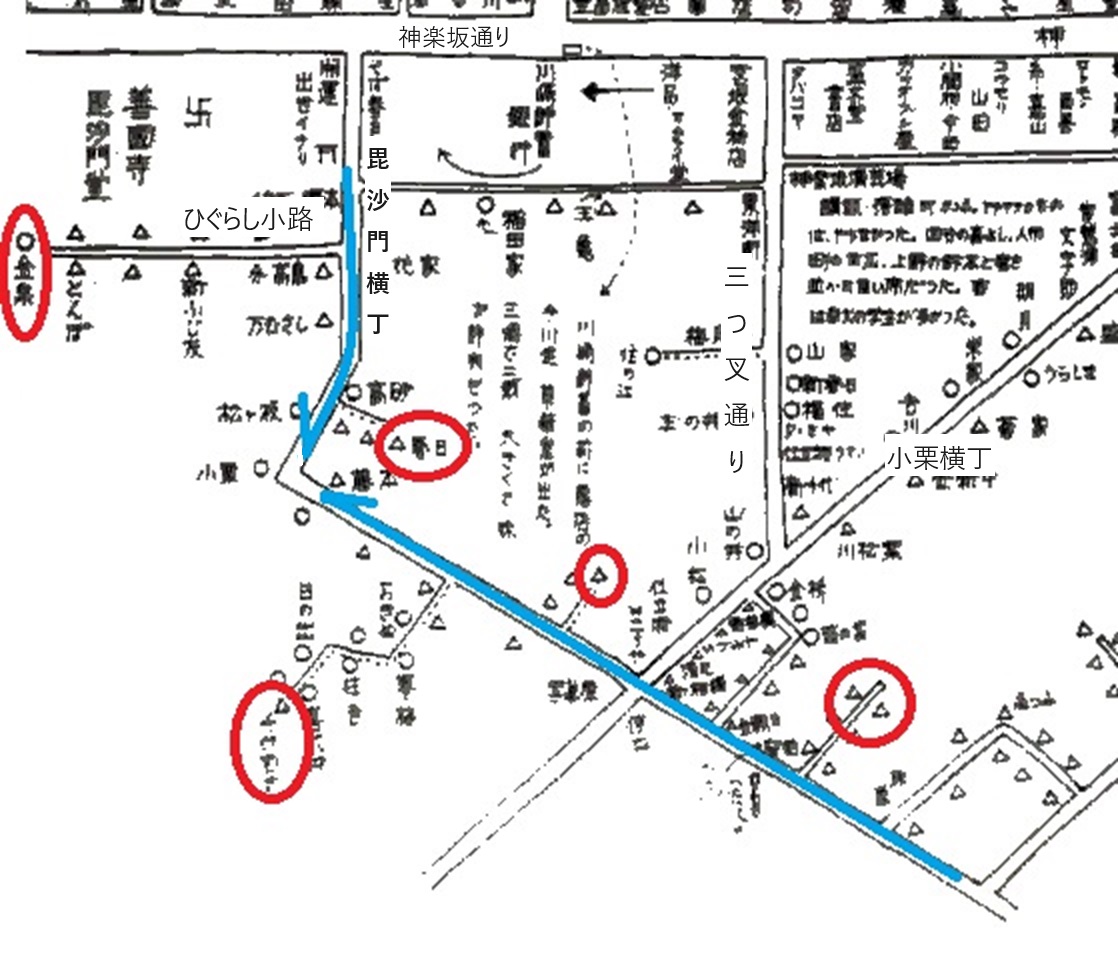

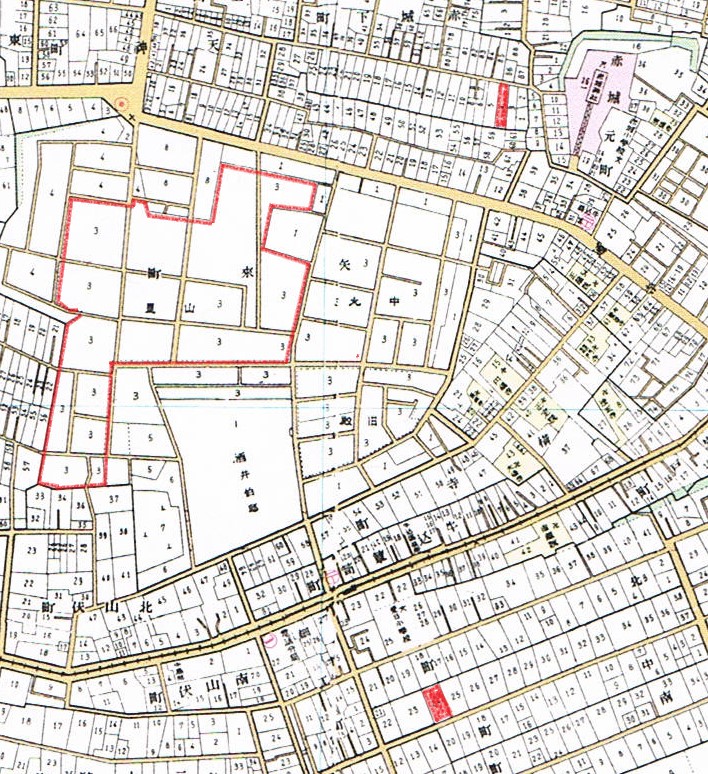

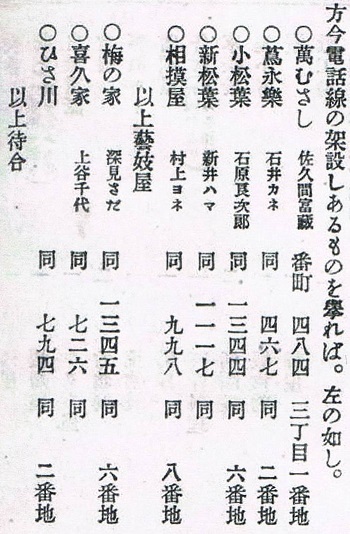

神楽坂組合

神楽坂組合

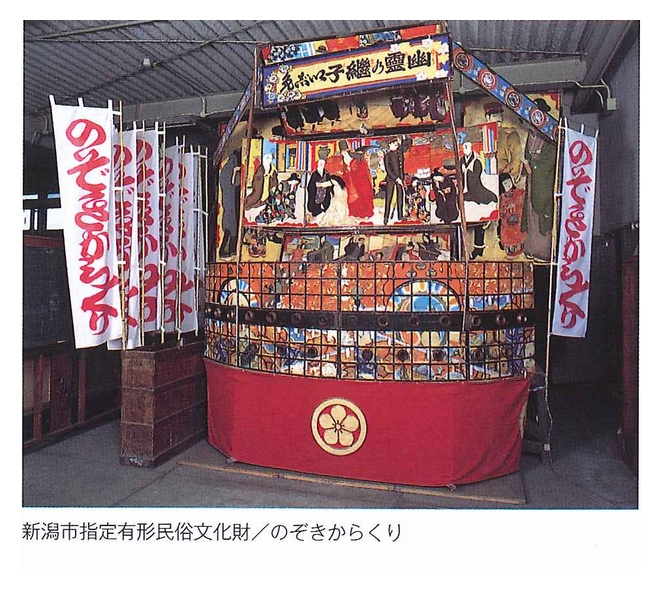

さるたひこ。高天原から神様が降りてくる(天孫降臨)とき、天狗様(猿田彦)は道案内をした。猿田彦の面は鼻の高い面で、股間に置いてあると、まあ、意味はわかるでしょう。写真は

さるたひこ。高天原から神様が降りてくる(天孫降臨)とき、天狗様(猿田彦)は道案内をした。猿田彦の面は鼻の高い面で、股間に置いてあると、まあ、意味はわかるでしょう。写真は

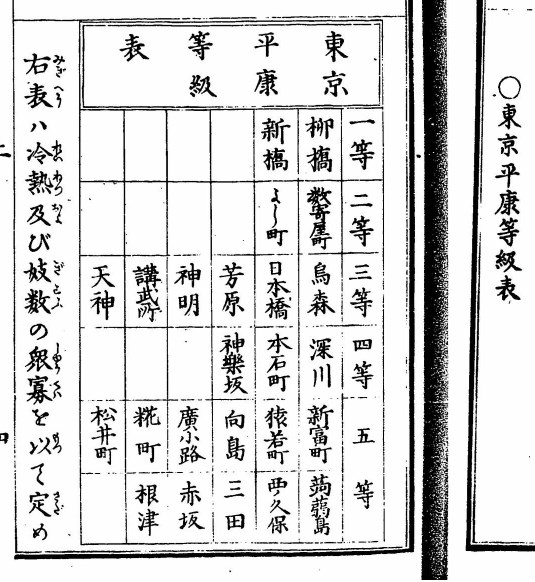

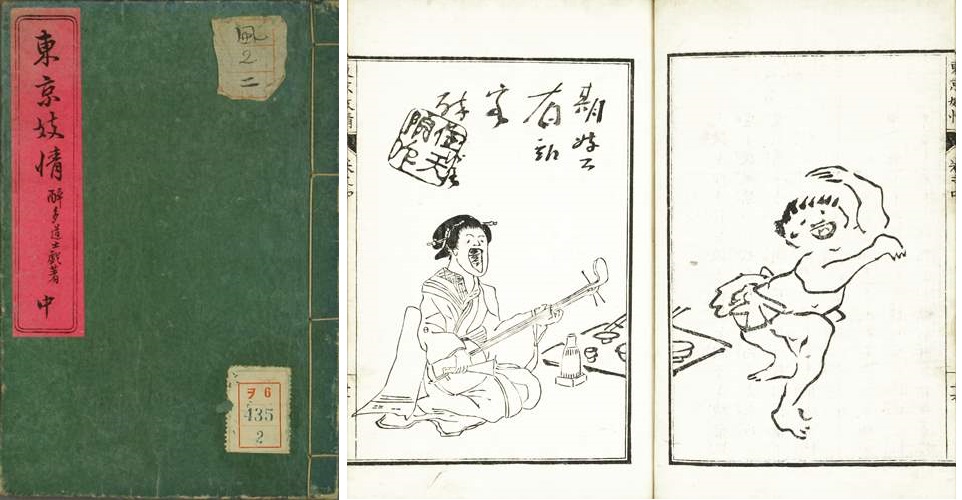

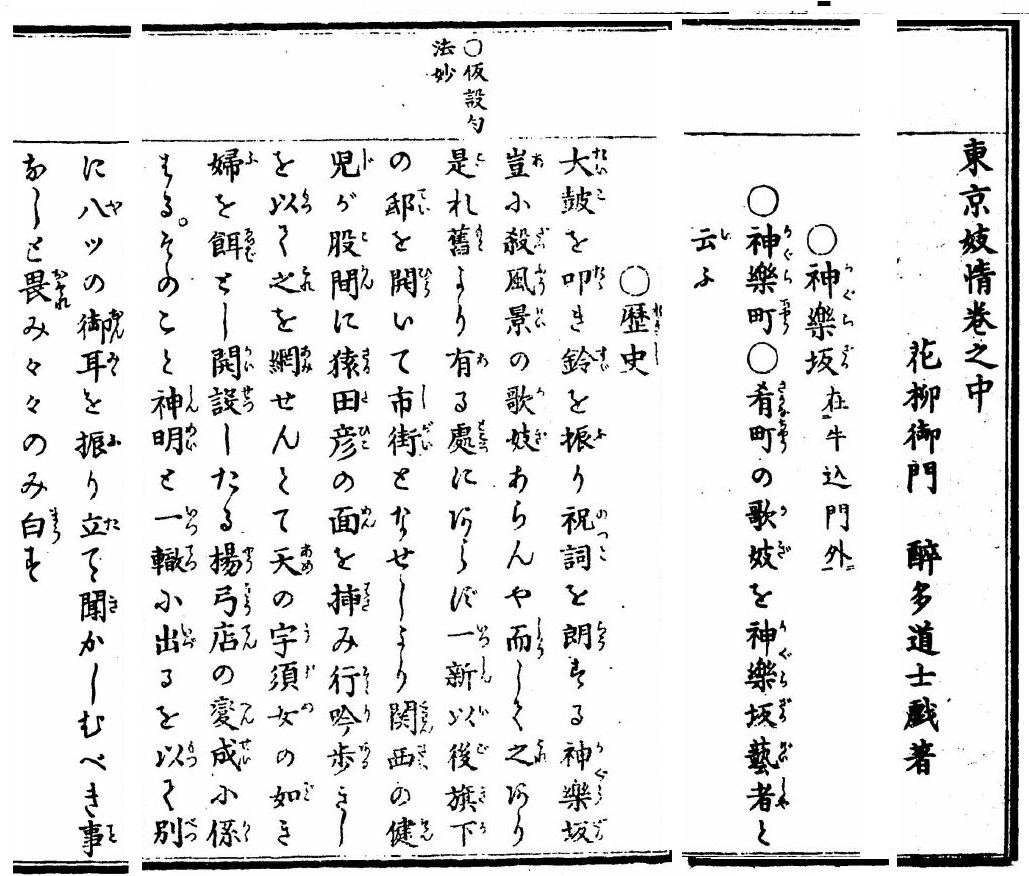

洛陽 後漢は、前漢(西漢)の都である長安から東の洛陽に遷都したため、洛陽を「東京」と呼びました。

洛陽 後漢は、前漢(西漢)の都である長安から東の洛陽に遷都したため、洛陽を「東京」と呼びました。

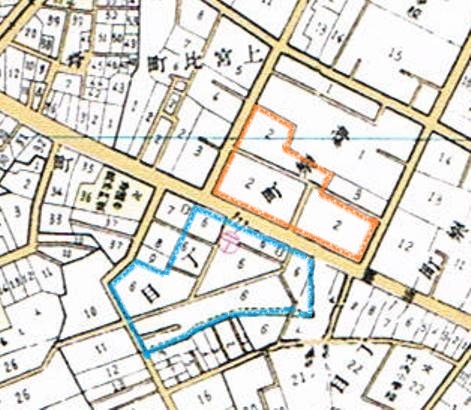

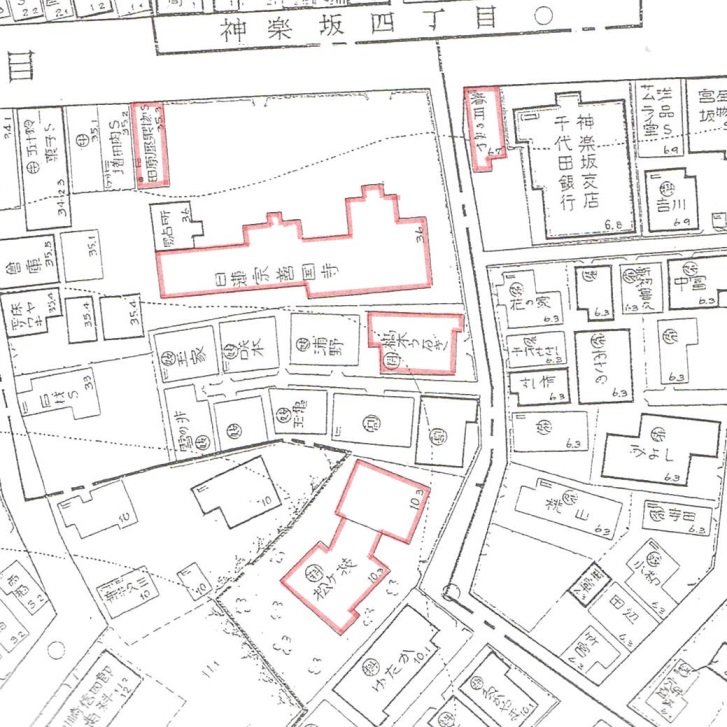

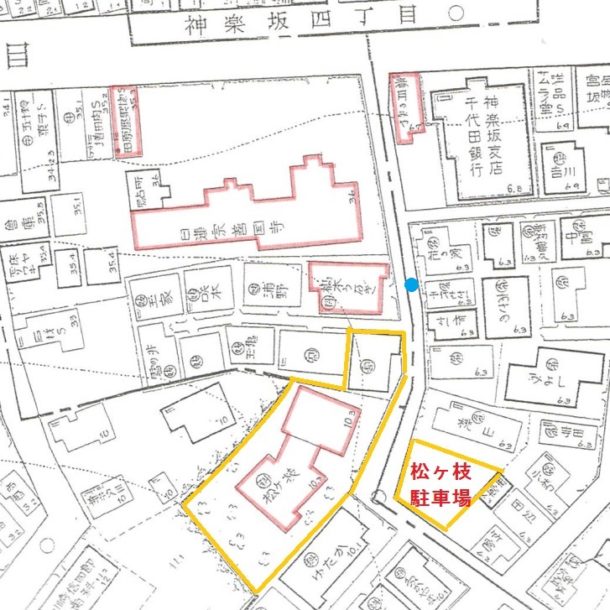

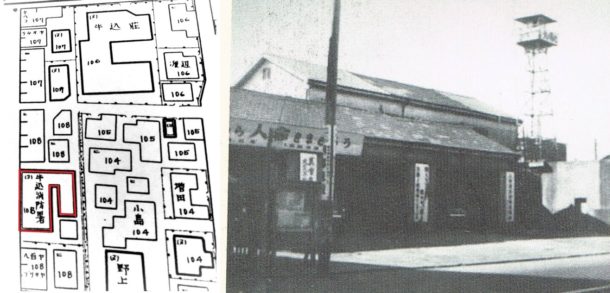

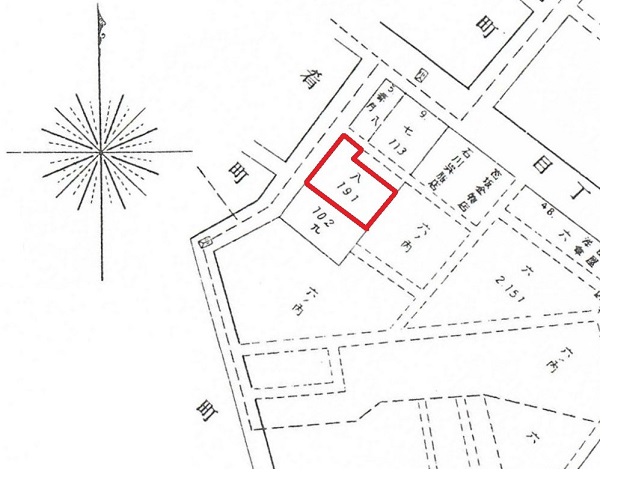

求友亭 きゅうゆうてい。通寺町(今は神楽坂6丁目)75番地にあった料亭で、現在のファミリーマートと亀十ビルの間の路地を入って右側にありました。なお、求友亭の前の横町は「

求友亭 きゅうゆうてい。通寺町(今は神楽坂6丁目)75番地にあった料亭で、現在のファミリーマートと亀十ビルの間の路地を入って右側にありました。なお、求友亭の前の横町は「