芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地区 25.酒井邸での奇怪な事件」では……

| 酒井邸での奇怪な事件 (矢来町) 嘉永五年(1852)12月2日、3日のころ、巣鴨の加州候下屋敷邸あたりから大きなイノシシが一匹おどり出た。このイノシシ、道を走り垣根を越えて突っ走り、ついにこの酒井邸内にもぐり込んだ。藩士はこれを見て斬りつけると、ますます猛り狂って逃げ回り、ついに早稲田の女太夫の家に入り、娘を牙にかけて投げ出した。 イノシシはその後どこへ行ったか分らないが、娘は外科医にかかり、股の傷を縫ってもらったという話が「武江年表」に出ている。 またこの下屋敷の早稲田通りに面して、高さ1メートル32センチほどの青石があった。このあたりは薄気味悪い所だったから、夜間は通る人がなかった。ところが気丈な酒井家の一武士が、提灯を持たないでここを通った。すると怪しい人影が仁王立ちになって前方をさえ切った。 武士は「何物ぞ」と抜き打ちに斬りつけると、怪しい人影は消え失せた。翌朝その場所に行って調べてみると、例の青石の表面に92センチほどの刀傷がついていた。昨夜の人影はこの石の化けたものだったのである。 このことを聞いた酒井若狭守は、その武士の武勇をほめ、それを後世まで顕彰するいみで青石をそのままにして置くことにした。土地の人々はこの石を「化け石」と呼んでいたが今はない。 酒井邸あたりは薄暗く、屋敷の横手には大樹のモミ並木があった。江戸市中では化け物が出るといわれた場所がたくさんあったが、特に矢来は有名で、「化け物を見たければ矢来のモミ並木へ行け」とまでいわれたほどである。 明治になっても矢来は薄暗く、作家武田仰天子は、「夜の矢来」(「文芸界」、明治35年9月定期増刊号)につぎのように書いている。 “木の多い所だけに、夜の風が面白く聞かれます。矢来町を夜籟町と書換へた方が適当でせう。何しろ栗や杉の喬木を受けて、ざァーざァと騒ぐ様は、是が東京市かと怪しまれるほどで、町の中だとは思へません。” 〔参考〕わすれのこり 江戸に就ての話 新宿と伝説 |

女太夫 江戸時代、菅笠をかぶり、三味線・胡弓の弾き語りをして歩いた女の門付け芸人。正月には鳥追いとなった。

武江年表 ぶこうねんぴょう。斎藤月岑が著した江戸・東京の地誌。1848年(嘉永元年)に正編8巻、1878年(明治11)に続編4巻が成立。正編の記事は、徳川家康入国の1590年(天正18年)から1848年(嘉永元年)まで、続編はその翌年から1873年(明治6年)まで。内容は地理の沿革、風俗の変遷、事物起源、巷談、異聞など。

では問題となった武江年表から……

| 〇十二月二日・三日の頃、いづくよりか来りけん、巣鴨なる加州侯下藩邸の辺より老猪一疋駈出し、大路を過り堀墻を越て、牛込柵下酒井侯別荘の地へ入りしを、藩士某、跡足を斬けるよりが、弥猛り狂ひ、早稲田なる乞丐人の家に入、その娘(閭巻に徘徊し、三味線を鳴らして銭を乞ふ、世に女太夫といふものなり)を牙にかけて投出したり。其後何れへ走去りしや知らずと。かの女は外科の医生を請ふて股の疵を縫しめ療養を施しけるが、苦痛甚しく、存亡を知らずと聞り。 |

乞丐人 こつがいにん。こじき。貧乏のため金銭や物品を乞う人。

閭巻 村里の入り口にある門

徘徊 はいかい。うろうろ歩き回ること

疵 きず。皮膚や筋肉が裂けたり破れたりした部分。

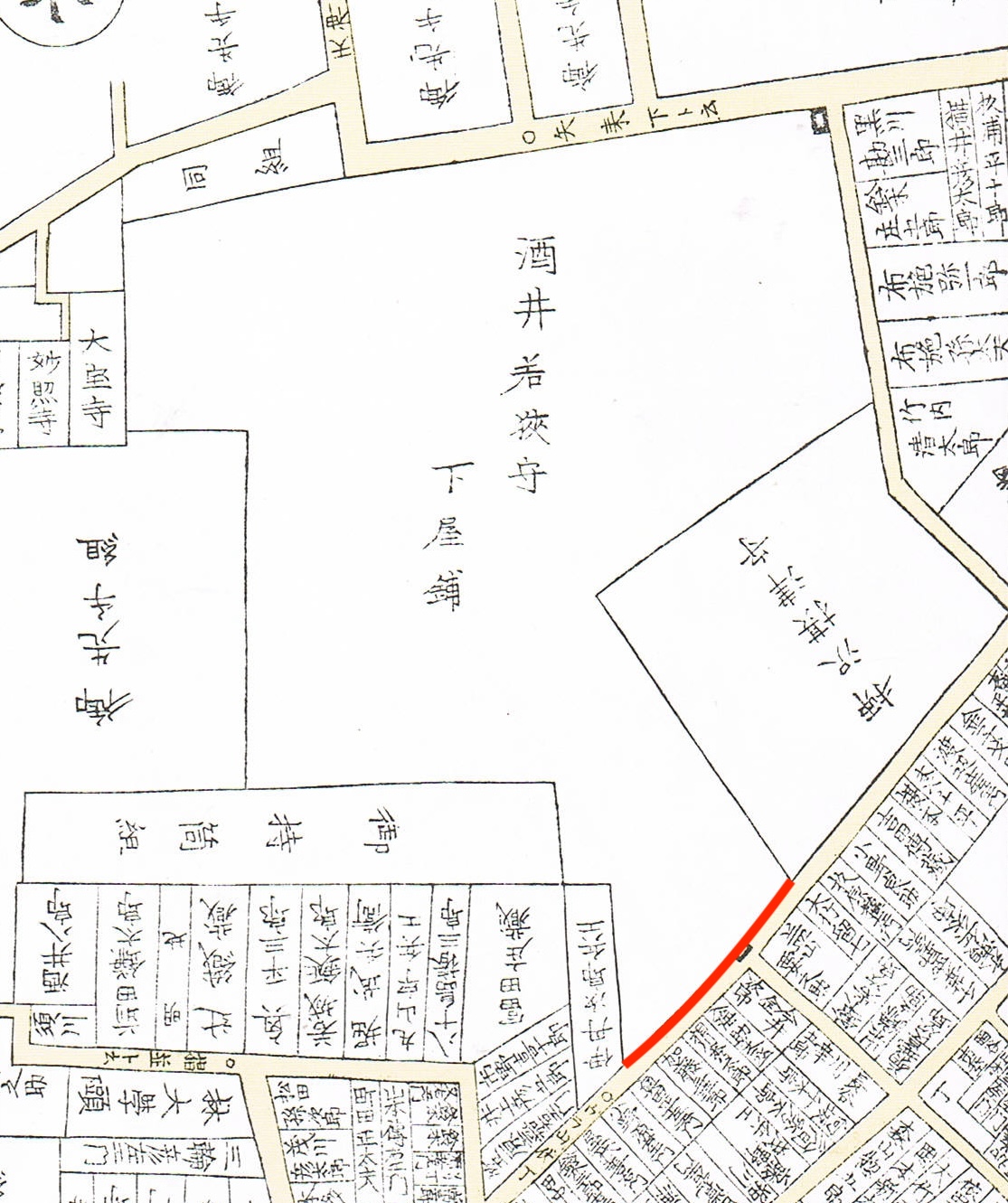

またこの下屋敷の早稲田通りに面して もしこの文章が正しいとするとこれは「矢来下」の通りで、表門通りになります。しかし「わすれのこり」の「矢来下の怪石」を読むと、「裏門通り」が正しく、つまり、赤い線で書いた場所が正しいとなります。「裏山横丁」とも。

わすれのこりから

| 矢来下の怪石 牛込矢来下、酒井若狭守殿下屋敷は、其構広大にして第中に寺あり、行安寺という。また刑罪場もあり。裏門通り藪の傍らに、高さ四尺計りの青石あり。夜更けて出所を通れば怪に逢うとて、夜に入りて通る者なし。一人気丈なる士ありて、闇夜にわざと挑灯を持たず、此ところへ来たりしが、はたして道の中央にあやしき者立てり。心得たりと抜き打に切り付けたれば、すがたは怱ち消え失せたり。夜明けて其所に来て見れば、石の面三四寸ばかり切込みし疵あり。殿彼が勇気を賞して取捨てず。其まま置れたりし、かれが勇を後までも伝えんとの事なり。 |

酒井若狭守 さかいわかさのかみ。若狭国小浜藩は現在の福井県西部。その藩主は酒井忠勝氏などの酒井氏。

第中 ていちゅう。邸中。やしきのなか。邸内

四尺 約121cm

青石 青や緑色の岩石。庭石に使う

挑灯 ちょうちん。提灯。ろうそく用の灯火具。

抜き打 ぬきうち。刀を抜くと同時に切りつけること

三四尺 約91〜121㎝

殿彼が勇気を賞して 「殿、彼が勇気を賞して」「殿様は彼の勇気をほめたたえ」

顕彰 けんしょう。隠れた善行や功績などを広く知らせること。広く世間に知らせて表彰すること。

モミ 樅。マツ科モミ属の常緑針葉樹。

化け物を見たければ…… 岡本綺堂氏の『半七捕物帳』「柳原堤の女」では

|

江戸時代に妖怪の探索などということはなかった。その妖怪がよほど特別の禍いをなさない限りは、いっさい不問に付しておくのが習いで、そのころの江戸市中には化け物が出ると云い伝えられている場所はたくさんあった。現に牛込矢来下の酒井の屋敷の横手には樅の大樹の並木があって、そこには種々の化け物が出る。化け物がみたければ矢来の樅並木へゆけと云われたくらいであるが、誰もそれを探索に行ったという話もきこえない。町奉行所でも人間の取締りはするが、化け物の取締りは自分たちの責任でないというのであろう、ただの一度も妖怪退治や妖怪探索に着手したことはない。

(岸井良衞編「岡本綺堂 江戸に就ての話」青蛙房、昭和30年、279頁)

|

わすれのこり 燕石十種(江戸後期の叢書で、稀書60冊を1集に10冊ずつ収録)の1冊。「わすれのこり」の著者は四壁庵茂蔦氏、出版は安政元年(1854)頃。

江戸に就ての話 江戸時代に関する、岡本綺堂氏が書かれたあらゆる事柄を収集した本。岸井良衞編、青蛙房、昭和30年。