芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地区 37.名代官の学習塾、寒泉精舎跡」についてです。

| 名代官の学習塾、寒泉精舎跡 (下宮比町と揚場町との境) 筑土八幡を下りて大久保通りを飯田橋に向う。津久戸小学校と厚生年金病院の中間あたりは、江戸時代の儒者岡田寒泉が私塾の「寒泉精舎」を開いた所で、都の文化財(旧跡)になっている。 寒泉は、柴野栗山、尾藤二州とともに寛政の三博士といわれた人で、元文5年(1740)11月4日、ここから北方の新小川町8番地に生まれた。出生地に冷泉がわき出るので、それに因んで寒泉と号した。 寛政元年(1789)9月、幕府に召し出されて昌平校の教授となり、柴野栗山とともに経書を講義し、のちに奥侍講となった。 寛政2年(1790)8月19日、ここに邸宅と私塾の地を幕府から与えられたので、そこを寒泉精舎とよび、子弟の教育に当ったのである。 寛政6年12月、常陸国の代官に命ぜられ、14年間勤めて大きな功績をあげ、村民からは岡田大明神とあがめられた。 そのうち健康がすぐれなくなったので、文化9年(1812)に辞職し、ここにもどって子弟のため授読講義を続けていた。 文化12年、病気のために塾をやめたが、私塾のあった土地は私用すべきでないとして、塾をこわして返上したという。寒泉はその翌年8月9日、77才の時横山町の屋敷において死去した。 〔参考〕岡田寒泉伝 新宿郷土研究第二号 同第四号 江戸幕府の代官 |

代官 幕府の直轄地(天領)数万石を支配する地方官の職名。

寒泉精舎 「冷水の井戸」(漢文で「寒泉坊」)が家の近くにあった。「寒泉」とは「冷たい泉。冬の泉」。ここでは「岡田寒泉がつくった」との意味も。「精舎」とは「僧侶が仏道を修行する所。寺院」

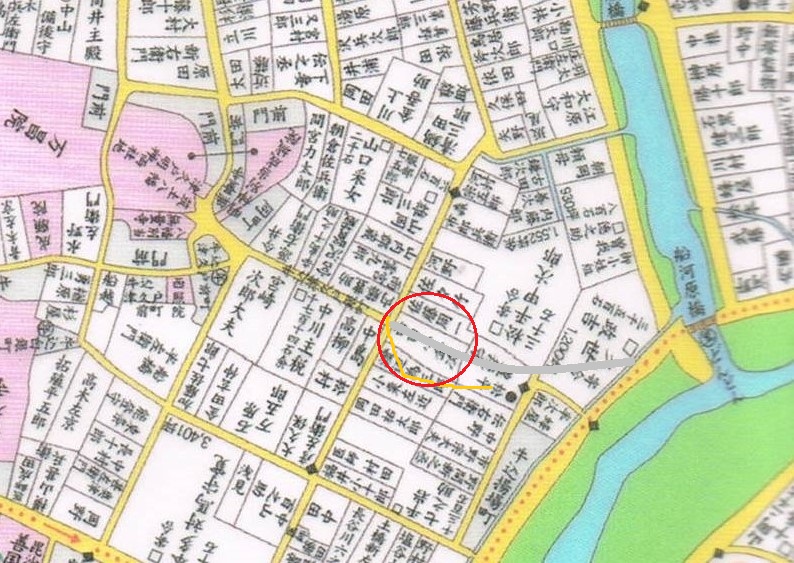

下宮比町、揚場町、筑土八幡、大久保通り、飯田橋、津久戸小学校、厚生年金病院 地図で。厚生年金病院は現在のJCHO東京新宿メディカルセンターに変更。

中間あたり 岡田寒泉の邸宅「宅址」と私塾の「寒泉精舎址」の地図を緑色で示します。寒泉精舎は主に牛込揚場町19番地、邸宅は主に下宮比町4番地

儒者 じゅしゃ。儒学を修めた人。儒学を講じる人。儒学者。

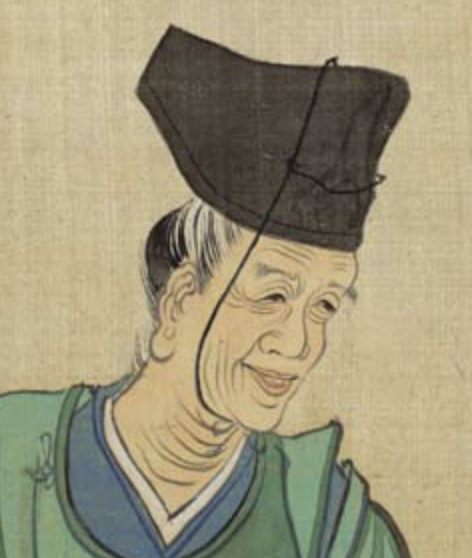

岡田家泉 江戸中期の儒学者、民政家。号は寒泉。生年は元文5年11月4日(1740.12.22)。没年は文化13年8月9日(1816.8.31)。77歳。

柴野栗山 江戸時代の儒学者・文人。生年は元文元年(1736年)。没年は文化4年12月1日(1807年12月29日)。

尾藤二洲 江戸時代後期の儒学者。生年は延享2年10月8日(1745年11月1日)。没年は文化10年12月4日(1814年1月24日)。

寛政の三博士 寛政の三助。江戸中期、寛政期の代表的な朱子学者、古賀弥助(精里)、尾藤良佐(二洲)、岡田寒泉、後に柴野彦輔(栗山)の4人。

新小川町8番地に生まれた 大正5年の「岡田寒泉伝」では新小川町2丁目20番地に生まれました。(上の写真。赤色)。新宿郷土会「新宿郷土研究第2号」(昭和40年)で「自分の生まれた牛込新小川町8番地に冷泉があったのでそれに因んだもの」という間違いをそのまま使ったためでしょう。

冷泉がわき出る 「冷水の井」といっていました(上の写真)。「岡田寒泉伝」によると、場所は新小川町2丁目1番地でした。

号する 学者・文人・画家などの本名以外の雅名。現在はペンネームや筆名を使う方が普通

昌平校 昌平黌。昌平坂学問所。昌平学校。黌とは「まなびや、学舎、学校」。江戸幕府直轄の学校。寛政の改革の際、実質的に官学となった。

経書 儒教の最も基本的な教えをしるした書物。儒教の経典。四書・五経・十三経の類。

奥侍講 将軍に奉仕して、学問の講義をする人。

常陸国 東海道に属し、現在の茨城県北東部。

大きな功績 前述の「岡田寒泉伝」では「寒泉が代官としての事蹟は、余の最も知らんことを欲する所なれども、憾くは(「うらむらく」と読み、「望みどおりにならず、残念に思う」)資料甚だ乏し。今新たに発見せられたる文書によりて推究すれば、(一)風俗の粛清、(二)荒地の開墾、(三)備荒貯蓄(凶作や飢饉に備えて米穀や金銭を貯蔵する)の奨励、(四)人口繁殖の奨励等、すべて賑恤(「救済する」)を旨として起廃(「復興する」)を策したりしものゝ如し」

授読講義 師が弟子一人一人に書物の読み方を教え伝える。塾生を個別に指導する。

横山町 日本橋区横山町。現在は東京都中央区日本橋横山町。